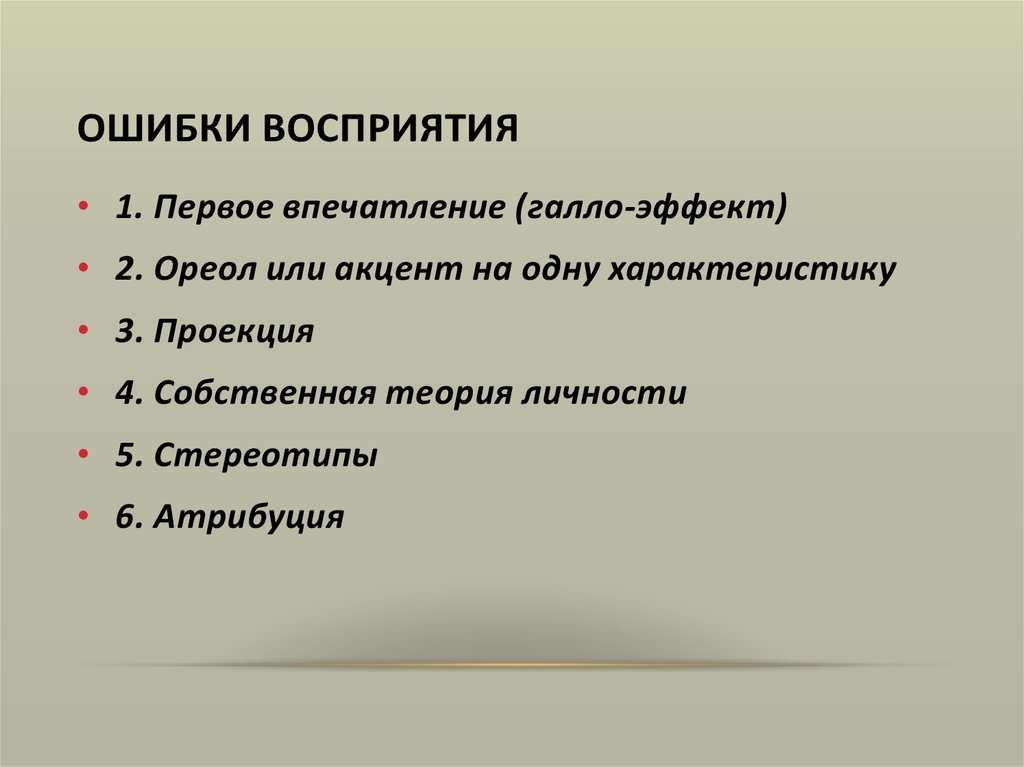

[Дальше идут ошибки восприятия они тоже входят в каузальную атрибуцию]

О

шибки восприятия происходят

во многих формах, но все они имеют

некоторые общие черты. Все они включают

в себя: предвзятое, иррациональное

предположение, стереотипы мышления или

убеждения, ложные или неточные выводы,

потенциально опасные для психологического

равновесия.

Казуальная

атрибуция – причинное

объяснение поступков другого человека

путем приписывания ему чувств, намерений,

мыслей и мотивов поведения.

Итак, механизмы и

эффекты, основанные на явлении казуальной

атрибуции:

1)

Стереотипизация –

классификация форм поведения и

интерпретация их причин путем отнесения

к уже известным или кажущимся известными

явлениям, т.е. отвечающим социальным

стереотипам. Здесь стереотип –

сформировавшийся образ человека, которым

пользуются как штампом.

2) Имплицитная

теория личности –

представления человека о том, как в

людях связаны черты характера, внешний

облик и поведение. Складывается в сугубо

индивидуальном опыте. Эта теория

формирует установку человека по отношению

к людям, имеющим определенные особенности

внешности.

3) Эффект

ореола.

Человека начинают считать выдающимся

во всех отношениях после первой удачи

или, наоборот, ущербным во всех отношениях

после неудачи.

4) Эффект

первичности.

Суть: первое впечатление о человеке,

первая личностная информация о нем,

способна оказать более сильное и

достаточно устойчивое влияние на

формирование его образа. Это впечатление

(“+” или “-”) становится своеобразным

фильтром, пропускающим в сознание только

ту информацию, которая согласуется с

первым впечатлением. Особенно на первых

порах межличностного общения. В дальнейшем

этот эффект может вызвать у человека

когнитивный диссонанс (несоответствие

новой информации сложившемуся опыту и

взглядам человека, порождающее у него

эмоциональную напряженность).

5) Эффект

новизны (порядка) –

противоположный 4-му. Касается последнего

впечатления о человеке. Та информация,

которая в памяти отложилась последней

по порядку, способна сильнее влиять на

последующее восприятие и оценку данного

человека, чем предыдущая (но не самого

первого!).

6) Эффект

проекции. Приятному

для нас человеку мы приписываем свои

собственные достоинства, а неприятному

– свои недостатки, т.е. наиболее четко

выявляем у других те черты, которые ярко

представлены в нас самих.

7) Эффект

средней ошибки.

Тенденция смягчать оценки наиболее

ярких особенностей другого в сторону

среднего.

45. Социальный стереотип. Характеристика стереотипов в восприятии человека человеком. Фундаментальная ошибка атрибуции.

Современный вариант

понимания термин «социальный

стереотип»

— это относительно устойчивый и упрощенный

образ социального объекта (группы,

человека, события, явления и т.д.),

образуется в условиях дефицита информации

как результат обобщения личного опыта

индивида и часто предвзятых представлений

в обществе.

Генри Тэджфел

предложил ряд положений, которые по его

мнению, описывают такой феномен, как

социальный стереотип. Характеристика

стереотипов:

1. Людям психологически

легче характеризовать большие социальные

группы недифференцированными, грубыми

и пристрастными признаками.

2. В течение длительного

времени стереотипы сохраняют стабильность.

3. На трансформацию

стереотипа могут влиять изменения

социальной, политической и экономической

сфер жизни, однако трансформация

наступает не всегда и сильно растянута

во времени.

4. При отсутствии

явной вражды между группами стереотипы

изредка проявляются на поведенческом

уровне; в условиях напряженных и

конфликтных отношений стереотипы

становятся более жесткими, обостряются

и начинают играть ведущую роль в реальном

поведении людей, до откровенной

враждебности. Мало поддаются управлению,

коррекции и изменениям.

5. Стереотипы

усваиваются в раннем детстве как

«чувственная картина мира»; дети

используют стереотипы задолго до

возникновения в них ясных представлений

о разных группах.

Таким образом, чаще

всего социальные стереотипы используются

тогда, когда нам не хватает информации

для более взвешенных суждений, причем

делаем мы это бессознательно. В условиях

недостатка фактов мы отталкиваемся от

того, что есть, а судить человека проще

всего по внешним признакам (по особенностям

внешности, полу, национальности и другой

информации, узнать которую не составляет

труда). Таким образом, мы делаем вывод

о людях и явлениях, фактически ничего

о них не зная, опираясь на обобщенное

восприятие группы, к которой они

принадлежат. Ведь когда мы вписываем

человека в наш шаблон (соцстереотип),

то [вроде как] понимаем, что от него можно

ожидать, каков он, как с ним общаться и

т.д. В этом смысле роль социальных

стереотипов – помочь нам коммуницировать

даже с незнакомыми людьми.

Фундамента́льная оши́бка атрибу́ции (англ.

fundamental attribution error) — понятие в социальной

психологии, обозначающее переоценку

личностных и недооценку обстоятельственных

причин при интерпретации поведения

человека. Это склонность человека

объяснять поведение других их

индивидуальными особенностями, а своё

поведение — ситуацией, внешними

обстоятельствами.

Характер фундаментальной

ошибки описывают Э.

Джонс и Р.

Нисбет на

таком примере.

Когда плохо успевающий студент беседует

с научным руководителем о своих проблемах,

то часто можно зафиксировать их различные

мнения по этому поводу. Студент,

естественно, ссылается на обстоятельства:

здоровье, стресс, домашние дела, потеря

смысла жизни и пр. Научный руководитель

хочет верить в это, но в душе не согласен,

так как прекрасно понимает, что дело не

в обстоятельствах, а в слабых способностях

или лени, неорганизованности студента

и т.п. Позиции в данном случае различны

у участника события (студент) и наблюдателя

(преподаватель).

Условия возникновения

фундаментальной ошибки:

1. «Ложное

согласие» выражается

в том, что воспринимающий принимает

свою точку зрения как «нормальную» и

потому полагает, что другим должна быть

свойственна такая же точка зрения.

2 «Неравные

возможности» отмечаются

в ролевом поведении: в определенных

ролях легче проявляются собственные

позитивные качества, и апелляция

совершается именно к ним.

Содержание

Введение

3

1. История изучения социальных

стереотипов 5

2. Понятие, основные свойства и характеристики

социального стереотипа

7

3. Различные формы социальных

стереотипов 12

4. Проблемы социальных стереотипов 18

Заключение

21

Список использованной литературы

22

Введение

Актуальность темы исследования. Социальный стереотип — особое общественно

значимое образование сознания и поведения людей, в котором продуцируется

привычный (шаблонный) образ их отношения к той или иной жизненной ситуации.

Социальные стереотипы выступают устойчивыми оценочными представлениями людей

друг о друге, формирующимися в их взаимоотношениях. Они являются не только

универсальным и наиболее эффективным инструментом обработки социально значимой

информации человеческим сознанием в коммуникативных процессах, но и необходимым

средством регуляции совместной деятельности людей в обществе.

Исследование социального стереотипа

обусловливается, прежде всего, потребностью в, объяснении особенностей развития

и функционирования механизмов регуляции социального поведения. Этот вопросы

нельзя решить без знания и понимания природы, сущности, свойств и назначения

стереотипов в обществе.

Актуальность заявленной темы исследования

подтверждается необходимостью систематизации выработанных в науке знаний о

социальном стереотипе, и, соответственно, стереотипных формах сознания и

поведения людей, их свойствах, функциях и видах.

Степень разработанности проблемы. Избранная для исследования тема является

малоизученной, что подтверждается наличием лишь небольшого числа публикаций в

российской научной периодике [1, 4, 7]. Эти узкоспециализированные работы,

авторами которых в основном являются социологи, этнопсихологи, этнологи и социальные

психологи, посвящены в основном гендерным и этническим социальным стереотипам,

выяснению их роли в политических и межличностных коммуникациях и конфликтах.

Специализированные крупные российские научные

труды по социальной психологии, социологии, философии и смежным дисциплинам так

же редко уделяют внимание социальному стереотипу как важному явлению общественной

жизни людей. В большинстве своём данные этих работ очень разрозненны, спорны и

по своему содержанию далеко не во всей полноте охватывают исследовательское

поле вопросов, связанных с изучением социального стереотипа. Они не отвечают

чётко и ясно, чем является социальный стереотип, в чём заключается его

сущность, чем он отличается от предрассудка, установки и других подобных ему явлений.

Основной целью исследования является социально-психологический анализ

стереотипов сознания и поведения людей в процессах их общественной жизнедеятельности.

Исходя из этой цели, сформулированы следующие задачи:

— систематизировать теоретико-методологические

подходы к изучению социального стереотипа в зарубежной и отечественной науке;

— проследить научно-исторические корни понятия

социального стереотипа и отграничить его от других рядоположенных по содержанию

понятий;

— выявить сущность стереотипа, определить его

функции и свойства;

— рассмотреть основные виды социальных

стереотипов.

1. История изучения социальных стереотипов

История изучения социальных стереотипов берёт

начало в Античности: уже Платон отмечал факт наличия в природе человеческих

заблуждений.

Изучение человеческих заблуждений как

предрассудков — «идолов» ума получило продолжение у Ф. Бэкона, а затем и у Р.

Декарта, попытавшегося создать в некотором роде «психологию заблуждения». Из

анализа произведений указанных авторов видно, что изначально исследование

стереотипов ограничивалось рамками поиска ответа на вопрос о степени истинности

или ложности знания об окружающем мире, достигаемого человеком.

Ф. Ницше внёс серьезный вклад в новое

понимание предрассудков как специально внушенных людям мнениях о них самих,

вещах и событиях. У К. Г. Юнга прослеживается определённая близость понятий

«архетип» и «стереотип»: архетипы, как и стереотипы, служат основой для

воспроизводства поведения людей.

В западно — европейской и американской научной

литературе существует множество направлений, которые разрабатывают социально — бихевиористские

(У. Липпманн, Р.О. Хара), психологические (Т. В. Адорно, М. Хоркхаймер),

символически-интеракционистские (Т. Шибутани, Д. К. Дэвис. С. Дж. Бэран),

феноменологические (Э.У. Вайнэки) теории в исследовании стереотипов.

Вместе с тем, широко распространена точка

зрения, согласно которой социальные стереотипы и ряд других феноменов

группового и общественного сознания должны быть объединены в общую

концептуальную схему. Так, швейцарский учёный В. Дуаз выделил четыре уровня

стереотипов: индивидуально-психологические представления человека о своей

социальной среде; представления, складывающиеся в ситуации межличностного

общения; коллективные представления, формирующиеся в межгрупповых отношениях

(социальный стереотип зарождается и функционирует именно на этом уровне);

идеология, которая складывается под влиянием определенных исторических условий

данного общества.

В западной научной литературе также была

проведена классификация функций социальных стереотипов (Г. Тэджфел, У.

Квастгоф, Д. Майерс), и изучены механизмы формирования социальных стереотипов

(Д. Мацумото). Было показано, что стереотипы базируются на таких

психологических процессах, как: избирательное внимание; оценка, формирование

понятий и категоризация, атрибуция, эмоции и память. Проанализированы

процессы», схематизации (В. А. Янчук, Н. Румелхарт, М. Ротбарт) и атрибуции (М.

Ротбарт) в формировании стереотипов.

В отечественной науке до начала 1960-х годов

термин «стереотип» не употреблялся, хотя проблема изучения шаблонов поведения

человека ставилась (так, особенный интерес представляют взгляды П.А. Сорокина).

Только в начале 60-х годов прошлого века появился ряд работ критического содержания,

в которых рассматривались проблемы стереотипизации и стереотипов. Тогда же

впервые в отечественной науке были предприняты попытки дать определение понятию

«стереотип». В.А. Ядов под стереотипом понимал чувственно окрашенные социальные

образы [10].

Ю.А. Сорокин определил стереотип как некоторый

процесс и результат общения (поведения) согласно определённым языковым

(семиотическим) моделям. [5, 11]

В отечественной литературе исследование

проблемы стереотипов связано также с именами И.С. Кона, П.Н. Шихирева, В.А.

Ядова и других учёных. В их работах наиболее часто встречается определение

стереотипа как «образа» или «набора качеств», как достаточно примитивного или

эмоционально окрашенного представления о действительности, неадекватно отражающего

объективные процессы. Важным моментом отечественных исследований является

разведение стереотипа и установки, как его психологической основы (Т. Ланге и

Д.Н. Узнадзе, И.С. Кон), а также диспозиционная концепция регуляции социального

поведения личности. (В.А. Янчук).

Значительный вклад в выяснение природы

социальных стереотипов внес Б.Ф. Иоршнев, который показал их место и роль в

восприятии людей.

В настоящее время большинство российских

ученых, как и их западные коллеги, рассматривают стереотип преимущественно

комплексным образованием и оценивают его содержание не только с негативной

стороны. Так, авторы многих отечественных работ по социальной психологии (B.C. Агеев,

Т. Е. Васильева, И.С. Кон и др.) считают стереотип наиболее распространенным

инструментом обработки поступающей информации и образцом адекватных действий в

той или иной жизненной ситуации.

2. Понятие, основные свойства и характеристики

социального стереотипа

Социальный стереотип — это

односторонний, преувеличенный и, как правило, основанный на предубеждениях

взгляд, свойственный социальной, этнической группе или классу.

В научный обиход понятие «социальный

стереотип» было введено Уолтером Липпманом, который рассматривал его как

упорядоченный, схематичный, детерминированный культурой образ (или «картинку»)

мира в голове человека. Липпман выделял следующие основные причины, по которым

люди прибегают к стереотипизированию: во-первых, по принципу экономии усилия,

они не стремятся реагировать каждый раз по-новому на окружающие явления, а

подводят их под уже имеющиеся категории; во-вторых, таким образом они защищают

групповые ценности и свои права. Это некоторый устойчивый образ какого-либо явления или человека, которым пользуются как

известным «сокращением» при взаимодействии с этим явлением

[6, 7].

Основными свойствами стереотипа, таким

образом, являются: устойчивость (или существование одних и тех же стереотипов у

разных поколений людей внутри одного этноса), ригидность, избирательность

восприятия информации и эмоциональная наполненность.

Интересный аспект воздействия стереотипов на

межличностное и групповое общение затрагивает Н. Лебедева: она выделяет четыре основные

характеристики стереотипов, влияющие на коммуникативное поведение.

1.

Стереотипизирование – результат когнитивного «отклонения», вызванного иллюзией

связи между групповым членством и психологическими характеристиками (например,

англичане – консервативны, немцы – педантичны);

2.

Стереотипы влияют на способ прохождения информации, ее отбора (например, об

ингруппе обычно запоминается наиболее благоприятная информация, а об аутгруппе

– наиболее неблагоприятная);

3.

Стереотипы вызывают ожидания определенного поведения от других, индивиды

невольно пытаются подтвердить эти ожидания;

4.

Стереотипы рождают предсказания, склонные подтверждаться (поскольку люди

невольно «отбирают» модели поведения других людей, согласные со стереотипами).

Целесообразно

рассмотреть понятие «стереотип» в соотношении с близкими по смыслу категориями

установки, предубеждения и предрассудка. Эти понятия можно включить в ряд

межэтнических установочных образований, которые содержат эмоционально-оценочное

отношение к различным этническим группам и характеризуют уровень готовности к

соответствующим поведенческим реакциям в межэтническом общении. Этнический

стереотип представляет собой в первую очередь, «культурное» образование,

естественное и неизбежное до тех пор, пока будут существовать народы и этнические

группы. В свою очередь, предубеждение и предрассудок – это как бы более «социальные»

установки: их формирование в значительной степени зависит от конкретной

общественно-исторической ситуации. Предубеждение характеризуется негативным эмоциональным

зарядом и соответствует таким формам поведения как избегание общения или

уклонение от межэтнических контактов в определенных сферах жизнедеятельности.

Предрассудок в свою очередь отличает большая концентрация негативных эмоций,

чрезмерное восхваление достижений и качеств своей нации в сочетании с высокомерным

отношением и неприязнью к другим народам. Предрассудок в реальном поведении уже

не ограничивается стратегией избегания, а проявляется в конкретных поступках

дискриминирующего характера.

Предрассудки

и дискриминационное поведение могут быть не только открытыми, но и скрытыми за

какими-нибудь мотивами. Появляются замаскированные расовые предрассудки в виде

преувеличения этнических различий, менее благожелательного отношения к

эмигрантам – представителям национальных меньшинств и их дискриминация по

соображениям якобы нерасового характера. Некоторые исследователи называют этот

скрытый расизм «современным» или «культурным» расизмом. Современные предрассудки

зачастую проявляются в завуалированном, неявном виде в наших предпочтениях

того, что уже знакомо, похоже на нас и не доставляет неудобств; а также в форме

некой «расовой чувствительности», которая приводит к неадекватным реакциям на

действия отдельных представителей меньшинств – как в форме неоправданных

восхвалений их достижений, так и в форме чрезвычайной критики их ошибок.

В механизм

формирования стереотипов вовлечены не только схематизация, категоризация и

т.п., но и другие когнитивные процессы, прежде всего каузальная атрибуция,

или приписывание причин поведения и достижений индивидов на основании групповой

(в частности, этнической) принадлежности. Люди объясняют поведение влиянием

внутренних (личностных, субъективных) и внешних (ситуативных, средовых, объективных)

факторов. При этом они склонны свои успехи объяснять своими внутренними качествами,

а неудачи – внешними обстоятельствами. Напротив, успехи других чаще объясняются

внешними, а неудачи – внутренними факторами. Этот феномен неразрывно связан с

функцией, которую выполняет в психологической структуре личности «Я-образ»,

складывающийся как результат взаимодействия базовых оценочных отношений

человека к миру, себе и другим людям. Эта функция состоит в защите

положительной самооценки самыми разнообразными способами: от завышения своей

самооценки до занижения оценки других.

В когнитивной

лингвистике и этнолингвистике термин «стереотип» относится к содержательной

стороне языка и культуры, то есть понимается как ментальный (мыслительный)

стереотип, который коррелирует с картиной мира. Языковая картина мира и

языковой стереотип соотносятся как часть и целое, при этом языковой стереотип

понимается как суждение или несколько суждений, относящихся к определенному

объекту внеязыкового мира, субъективно детерминированное представление

предмета, в котором сосуществуют описательные и оценочные признаки и которое

является результатом истолкования действительности в рамках социально

выработанных познавательных моделей. Но языковым стереотипом можно считать не

только суждение или несколько суждений, но и любое устойчивое выражение,

состоящее из нескольких слов, например, устойчивое сравнение, клише и т.д.:

лицо кавказской национальности, седой как лунь, новый русский.

Стереотипы

представителей разных социальных, демографических групп, кроме общих черт,

имеют и субъективные отличия. Стереотипы срабатывают уже тогда, когда люди

отличаются только по внешним физическим признакам. Нередко суждение про

нового, незнакомого человека обусловлено представлением об определенной национально-этнической

группе, к которой причислили этого человека на основании внешнего вида. Но чем

лучше человек знает определенную национально-этническую группу, к которой

принадлежит человек, тем реже использует упрощенные групповые стереотипы.

3. Различные формы социальных стереотипов

Социальные

стереотипы и установки могут приобретать различные формы:

—

стереотипные действия и ритуалы;

— типичные

эмоциональные реакции и доминирующие чувства;

— обобщенные

представления;

— устойчивые

предписания и запреты;

— социальные

ярлыки;

—

общественное мнение;

—

доминирующие ценности [3, 84-88].

Видно, что

социальные стереотипы — это устойчивые представления или неизменно

повторяющиеся действия людей в обществе. Безусловно, теснейшим образом связан с

данным феноменом имидж:

— Во-первых,

потому что он сам есть разновидность стереотипа.

— Во-вторых,

потому что в формировании имиджа участвует множество других стереотипов.

Приведем примеры наиболее устойчивых

социальных стереотипов, влияющих на восприятие человеком человека.

Гендерные стереотипы:

— женщины — слабый пол;

— предназначение женщины — быть матерью и

женой;

— женщины глупее мужчин или даже «все

бабы — дуры»;

— женщина не может быть руководителем;

— все женщины хотят одного — выйти замуж;

— умная женщина не может быть

счастлива в личной жизни;

— мужчины — сильный пол;

— мужчины не плачут;

— мужчины умнее женщин;

— все мужья изменяют женам;

— мужчины должны руководить;

— мужчины имеют право на то, на что не

имеют права женщины [8, 124].

Возрастные стереотипы:

— все дети — чисты душой;

— все подростки — «трудные»;

— молодые люди страдают легкомысленностью

(«молодо-зелено»);

— сорокалетние мужчины пребывают в

кризисе;

— пожилые люди — консерваторы;

— старики — ворчуны.

Этнические стереотипы:

— американцы — честолюбивы;

— прибалтийцы — медлительны;

— англичане — консервативны;

— японцы — трудолюбивы;

— французы — любвеобильны;

— китайцы – предприимчивы.

Стереотипы проникают во все сферы нашей жизни.

Несмотря на то, что социальные стереотипы являются результатом жизненного

опыта, они представляют собой чрезмерно обобщенные представления, которые, в

ряде случаев, не подтверждаются.

Стереотипы проявляются не только в форме

ригидных убеждений. Стереотипными также могут стать наши действия и

побуждения. В психологии выделяют несколько стереотипных эффектов, вызывающих

специфические искажения и ошибки восприятия.

Эффект первичности — состоит в том, что информация, поступившая первой, автоматически

воспринимается как более убедительная. Первоначальная информация определяет

последующее восприятие. Так, если нам при знакомстве представили человека как

«трудолюбивого интеллектуала», то впоследствии мы будем стремиться воспринимать

его именно в этом качестве, игнорируя другие черты, например, упрямство и

завистливость. И, наоборот, если того же человека сначала охарактеризовали как

«упрямого и завистника», то именно эта информация и будет доминировать в нашем

восприятии

Первое впечатление создается буквально за

10-15 минут знакомства и зачастую имеет решающее значение для личного имиджа.

Если первое впечатление о человеке благоприятно, то дальнейшее его поведение

несколько переоценивается, его ошибки не замечаются, а достоинства

преувеличиваются. Негативное первое впечатление, напротив, направляет внимание

в сторону отрицательных черт человека вопреки его реальным позитивным

поступкам. Из всего сказанного можно сделать несколько практических выводов:

— важно заботиться о том, кто и как Вас

представляет окружающим — что именно о Вас говорят и на каких качествах

акцентируют внимание;

— если есть желание произвести наиболее

благоприятное впечатление на конкретного человека или группу людей, то к первой

встрече следует серьезно подготовиться;

— необходимо тщательно продумывать порядок

предоставления информации — наиболее позитивную и значительную предоставлять в

самом начале выступления или письменного послания;

— для повышения значимости собственного имиджа

целесообразно выступать первым, например, в дискуссии или теледебатах.

Таковы правила первого контакта. По отношению

же к хорошо знакомым людям часто срабатывает эффект последнего впечатления.

В соответствие с ним, та информация, которую мы восприняли последней,

оказывается наиболее важной. Эта закономерность также проявляется в случае

«разорванных» событий, например, если два сообщения разделены большим временным

интервалом, то отчетливее и ярче запомнится последнее.

Несмотря на то, что «эффект последнего

впечатления» действует слабее предыдущего закона, именно он дает нам реальный

шанс изменять собственный имидж в нужном направлении. В этом случае целесообразно

использовать прием «тайм-аута» — появления в новом образе после некоторого отсутствия.

Эффект ореола (гало-эффект) — следующий механизм, основанный на стереотипизации и участвующий в

формировании имиджа. Данный феномен заключается в искажающем влиянии

эмоционально-заряженной информации. Так, если мы получаем какую-либо очень

волнующую нас информацию о человеке, например, о его судимости или недостойном

поступке, то у нас формируется доминирующая отрицательная установка, занижающая

реальные достоинства этой личности. Напротив, если человеку приписывается

какое-либо ценное свойство, то в восприятии окружающих людей он начинает

полностью отождествляться с последним. Например, положительные качества

человека, наделенного властью или богатством, значительно

переоцениваются. (Вероятно, поэтому богатые мужчины пользуются такой популярностью

у юных красавиц).

Эффект ореола теснейшим образом связан с таким

элементом имиджа как репутация.

Еще одна социальная закономерность называется эффектом

новизны. Данный феномен состоит в том, что все новое и неожиданное,

с одной стороны, приводит нас в замешательство, с другой — сильнее привлекает

внимание и лучше запоминается.

Другой феномен — эффект социального

контекста напоминает нам, что человек на фоне положительной группы

или позитивных событий воспринимается гораздо привлекательнее. «Скажи мне, кто

твой друг, и я скажу тебе — кто ты», — гласит пословица, накладывая на нас

жесткое требование в выборе окружения. Лишь особая тщательность в этом вопросе

гарантирует сохранение собственной репутации. Наша привлекательность заметно

возрастает в глазах людей и, тогда, когда мы начинаем окружать себя красивыми,

эстетичными и одухотворенными вещами.

Эффект бумеранга — перекликается с другим известным народным наблюдением:

«Как аукнется, так и откликнется». Люди склонны относиться к человеку так, как

он сам относится к ним. Если человек ведет себя доброжелательно, демонстрирует

внимание и уважение к собеседнику, делает комплименты, то с большой

вероятностью он вызовет добрые чувства в ответ. Справедливо и обратное: чем

лучше к нам относятся, тем сильнее наше желание «быть хорошим».

Эффект повторения — то, что часто повторяется,

воспринимается как привычное, близкое, вызывающее доверие. Все новое и слишком

необычное первоначально шокирует, вызывает напряжение и сопротивление.

Склонность человека к переживанию повторяющихся идей или действий является

базовой. Многие люди консервативны по своей натуре. Они поклоняются одним и тем

же богам, чтят древние традиции, учат детей следовать заветам предков, хранят

семейные реликвии. Большинство из нас также живет в «плену» индивидуальных

привычек.

Рассматриваемая закономерность лежит в основе

такого феномена как «типизация». Наше сознание хранит некие обобщенные

схемы, используя их в качестве эталона для сравнения и оценки. Применительно к

имиджу, это образы конкретных людей или литературных героев, ставшие

узнаваемыми социальными типами. Например: Иуда, Спаситель, Дон-Жуан, Снежная

королева, Наполеон, «секс-бомба», «новый русский» и так далее.

Все перечисленные эффекты стереотипизации

участвуют в процессе формирования имиджа отдельного человека. Они

активизируются в условиях дефицита информации. В свою очередь, уже

сформированный имидж выступает в роли некой презумпции, то есть

изначальной готовности людей воспринимать конкретного человека/группу людей

вполне определенным образом.

В более широком плане все эти эффекты можно

рассмотреть как проявления особого процесса, сопровождающего восприятие

человека человеком, а именно процесса стереотипизации. Стереотипы в общении,

возникающие, в частности, при познании людьми друг друга, имеют и специфическое

происхождение, и специфический смысл. Как правило, стереотип возникает на

основе достаточно ограниченного прошлого опыта, в результате стремления строить

выводы на базе ограниченной информации. Очень часто стереотип возникает

относительно групповой принадлежности человека, например принадлежности его к

какой-то профессии. Тогда ярко выраженные профессиональные черты у встреченных

в прошлом представителей этой профессии рассматриваются как черты, присущие

всякому представителю этой профессии («все учительницы назидательны», «все

бухгалтеры — педанты» и т.д.). Здесь проявляется тенденция «извлекать смысл» из

предшествующего опыта, строить заключения по сходству с этим предшествующим

опытом, не смущаясь его ограниченностью.

4. Проблемы социальных стереотипов

Проблемы стереотипов обычно связаны с

проблемами расизма, который формирует этнические стереотипы, и сексизма,

формирующего стереотипы гендерные. Именно на стереотипах может основываться

чувство социальной солидарности, поэтому они часто не поддаются изменению или

коррекции. В последнее время проводились исследования половой стереотипизации в

области образования и труда. Сделаны выводы, что школы способствуют усилению

половой стереотипизации посредством социализации детей в соответствии с

традиционными характеристиками мужских и женских ролей: например, школьные

учебники изображают девочку помогающей матери в домашней работе, а мальчика

помогающим отцу ремонтировать автомобиль.

Учителя считают, что мальчики более способны к

науке и технике, а девочки — к домоводству, гуманитарным наукам или биологии,

что и внушается ученикам. Работодатели также стереотипно относятся ко всем

женщинам как к работникам, в большей степени по сравнению с мужчинами

уклоняющимся от работы и чаще прерывающим свою карьеру по семейным обстоятельствам.

Это происходит независимо от того, действительно ли конкретная работница

соответствует такому стереотипу. Работодатели также придерживаются неизменных

представлений о том, что считается «женской работой», отказывая женщинам в

предоставлении равных с мужчинами возможностей на основании аскрипционного

критерия пола.

Приведем пример современного сексизма: изучив

1750 фотографий разных людей, представленных в журналах и газетах,

исследователи обнаружили, что две трети мужских фотографий – лица, а более

половины женских фотографий – фигуры целиком. Оказалось, что подобный «фейсизм»

(от англ. face-лицо) – распространенное явление.

Среднестатистические мужчина и женщина

действительно несколько отличаются друг от друга по таким параметрам как

общительность, эмпатия, социальное влияние, агрессивность и сексуальная

инициатива, но не по интеллекту. Большинство людей больше симпатизируют

женщинам, чем мужчинам. Они считают женщин более понимающими, добрыми и

склонными к помощи. Следствием подобного благоприятного стереотипа становится

благоприятная установка.

В связи с анализом понятия «стереотип»

исключительно важным представляется рассмотрение стереотипизации как

одного из механизмов социального восприятия. Необходимо четко разграничивать

эти понятия, тем более, что за стереотипом в обыденном сознании прочно

закрепилась негативная оценка. Но если корни стереотипа уходят в факторы

социального порядка, то стереотипизация является, прежде всего, универсальным

психологическим процессом. Явление стереотипизации обусловлено принципом

экономии, свойственным человеческому мышлению, его способностью двигаться от

конкретных единичных случаев к их обобщению и обратно к этому факту, понятому

уже в рамках общего правила. Стереотипизация выполняет объективно полезную

функцию, поскольку грубость, упрощенность, схематизм – это оборотная сторона

медали, неизбежные «издержки» таких необходимых для психической регуляции

человеческой деятельности процессов как селекция, ограничение, стабилизация,

категоризация.

Стереотипизация в процессе познания людьми

друг друга может привести к двум различным следствиям. С одной стороны к

определенному упрощению процесса познания другого человека; в этом случае

стереотип не обязательно несет на себе оценочную нагрузку: в восприятии другого

человека не происходит «сдвига» в сторону его эмоционального принятия или

непринятия. Остается просто упрощенный подход, который, хотя и не способствует

точности построения образа другого, заставляет заменить его часто штампом, но,

тем не менее, в каком-то смысле необходим, ибо помогает сокращать процесс

познания. Во втором случае стереотипизация приводит к возникновению

предубеждения. Если суждение строится на основе прошлого ограниченного опыта, а

опыт этот был негативным, всякое новое восприятие представителя той же самой

группы окрашивается неприязнью. Возникновение таких предубеждений зафиксировано

в многочисленных экспериментальных исследованиях, но естественно, что они

особенно отрицательно проявляют себя не в условиях лаборатории, а в условиях

реальной жизни, когда могут нанести серьезный вред не только общению людей

между собой, но и их взаимоотношениям.

Стереотипы исполняют ряд положительных функций

в процессе общения. Это ускорение категоризации по отдельным признакам, что

облегчает процесс общения, и осуществление защитной функции, что дает

возможность человеку «спрятаться» за стереотип, когда он сталкивается с чем-то

новым, чего не способен понять. Недостатком стереотипизации можно считать

упрощение подхода к людям и социальным явлениям, определенную консервативность

процесса мышления.

Независимо от содержания формируемых

стереотипов процесс стереотипизации актуализируется на любом уровне межгруппового

взаимодействия. Актуализация эта, непроизвольная и автоматическая, отнюдь не

является каким-либо артефактом или свидетельством «испорченности» человеческой

природы.

Несмотря на то, что социальные стереотипы

неизбежно упрощают, схематизируют, а то и прямо искажают видение социальной

реальности, стереотипизация выполняет объективно необходимую и полезную

функцию, поскольку само это упрощение объективно необходимо и полезно в общей

психической регуляции деятельности. На психофизиологическом и общепсихологическом

уровне эти процессы изучены достаточно основательно, и их целесообразность ни у

кого не вызывает сомнения. Действительно, представим на секунду, что эти в

высшей степени полезные, но консервативные по сути механизмы вдруг перестали

действовать: человек немедленно «утонул» бы в хаосе информации, поступающей как

из внешнего мира, так и из собственного организма. Одна из главных идей,

выдвигаемых в этой работе, состоит в том, что и на социально-психологическом

уровне действуют аналогичные механизмы, важнейшим из которых и является

механизм стереотипизации.

Заключение

Таким образом, анализ данной темы позволяет

сформулировать следующие выводы.

Под социальным стереотипом понимают

упрощенный, схематизированный, эмоционально окрашенный и чрезвычайно устойчивый

образ какой-либо социальной группы или общности, распространяемый на всех ее

представителей.

Нередко при определении социального стереотипа

подчеркивают его целостность, ярко выраженную оценочную и ценностную окраску,

нагруженность его так называемым ошибочным компонентом и т.п. В других случаях

акцентируются его динамические характеристики — устойчивость, ригидность,

консерватизм,— свидетельствующие о способности успешно сопротивляться любой

информации, направленной на его изменение.

Общим местом в определениях социального

стереотипа является признание его преимущественно негативным феноменом,

препятствующим полному, адекватному взаимопониманию людей, трактовка его в

качестве своеобразных шор, искажающих видение социальной реальности.

Стереотипизация действует на различных уровнях

социального взаимодействия, сами термины «социальный стереотип» и

«стереотипизация» ассоциируются лишь с некоторыми из этих уровней, главным

образом с этническим, расовым, значительно реже с профессиональным или возрастным.

Рассмотрев проблемы, связанные с социальным

стереотипом, можно заключить, что ни сам стереотип, ни, тем более, процесс

стереотипизации, не могут рассматриваться как однозначно негативные явления

социальной жизни. Только формирование предрассудков и предубеждений, по

определению несущих в себе отрицательный заряд и ведущих к усилению

межличностной напряженности, является серьезным препятствием к взаимопониманию

между людьми.

Список использованной литературы

1. Азарова Е. А. Функционирование моральных

тендерных стереотипов в современном коммуникационном пространстве//Этичсское и

эстетическое: 40 лет спустя. Материалы научной конференции. 26-27 сентября.

2000 г. Тезисы докладов и выступлений. СПб.: Санкт-Петербургское философское

общество, 2000.

2. Климова С.Г. Стереотипы повседневности в

определении «своих» и «чужих» //Социологические исследования. 2000. №12.

С.13-22

3. Кузнецова Т.Ю. Социальные стереотипы

восприятия выпускников детских домов //Социологические исследования. 2003. №11.

С.84-88

4. Рябова Т.Б. Стереотипы и стереотипизация

как проблема гендерныз исследований.// Личность. Культура. Общество. Т. V. Вып.

1- 2 (15-16). 2003.

5. Сорокин Ю.А. Стереотип, штамп, клише: к

проблеме определения понятий/Юбщение: теоретические и прагматические проблемы.

– Росто-на-Дону: Феникс, 1998. С. 11.

6. Социальная философия /Под ред. Гобозова

И.А.). — М.: Эксмо, 2003. С. 7.

7. Стефаненко Т. Г. Социальные стереотипы и

межэтнические отношения// Общение и оптимизация совместной деятельности. Под

ред. Андреевой Г.М., Яноушека Я. — М.: высш. шк., 1987

8. Шатрова Л.А. Гендерные стереотипы на рынке

труда // Социологические исследовании. 2003. №3. С.124-126

9. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность.

М.: Юрайт, 2000. С. 112.

10. Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального

поведения личности//Методологические проблемы социальной психологии. М., 1975.

и

Психолог, гештальт-терапевт. Консультирует с 2015 года

- Социальные стереотипы, установки и предрассудки

- Когда используются социальные стереотипы

- Почему социальные стереотипы так удобны?

- Функции социальных стереотипов

- Какие бывают соцстереотипы

- Как формируются социальные стереотипы

Если за то, как мы себя ведем, в значительной степени отвечают поведенческие паттерны, то на наше восприятие других людей сильное влияние оказывают социальные стереотипы. Это понятие описывает упрощенное восприятие какого-либо человека, группы, социального явления/события и пр., основанное на внешнем факторе, обобщении, принадлежности к той или иной социальной группе (национальной, религиозной, возрастной и т.д. и т.п.). При этом стереотип никак не связан с нашим реальным опытом взаимодействия с данным конкретным человеком или объектом.

Среди наиболее явных примеров соцстереотипов – «блондинки глупые», «женщины болтливые», «русские пьют», «молодежь женится только из-за незапланированной беременности» и т.д. То есть, видя блондинку и ориентируясь на стереотип, кто-либо может «по умолчанию» воспринимать ее как не очень умного человека, хотя в действительности ни разу с ней не общался. Однако это только одна сторона стереотипов, тесно связанная с предрассудками. Рассмотрим подробнее эти явления, а также то, как вообще формируются стереотипы, в чем их функции и почему мы используем их гораздо чаще, чем мы думаем.

Социальные стереотипы, установки и предрассудки

Прежде чем переходить к разбору социально-психологических стереотипов разберемся с понятийным аппаратом. Когда речь заходит о соцстереотипах часто всплывают еще два термина: предрассудки и социальные установки.

Почему соцстереотипы и предрассудки – не одно и то же

Предрассудки порой считают синонимом соцстереотипов, и эти понятия действительно сближаются, когда речь идет о примерах, описанных выше. Другие примеры предрассудков – «американцы тупые», «красивые девушки добиваются всего только через постель» и пр.

Так, социальные стереотипы – это необязательно отрицательное, неприязненное отношение к представителям других возрастов, наций, религий и т.д. Это просто некое лекало, которое мы примеряем на всех представителей той или иной группы. Например, считается, что все немцы очень педантичны, а программисты – не умеют общаться с людьми, только с техникой. У стереотипов куда более широкое «применение» по сравнению с предрассудками, и сближаются они лишь в одном аспекте.

Когда речь заходит о социальных стереотипах поведения или общения, то часто имеются в виду именно те, что схожи с предрассудками. Именно поэтому некоторые рассматривают эти понятия как одинаковые.

Соцустановки и соцстереотипы

Что касается социальной установки, или аттитюда (от англ. Attitude – «отношение»), то это более широкое понятие, чем соцстреотип. Помимо собственно процесса стереотипизации, оно включает обобщение; прошлый социальный опыт и выводы из него (то есть распространение данного опыта на будущее поведение); ценности группы и их разделение конкретной личностью. В целом социальные установки – достаточно широкий вопрос, заслуживающий отдельного разговора.

Термин «социальный стереотип» скоро отметит 100-летний юбилей: он был введен журналистом Уолтером Липпманом (США) в 1922 г.

Когда используются социальные стереотипы

Чаще всего социальные стереотипы используются тогда, когда нам не хватает информации для более взвешенных суждений, причем делаем мы это бессознательно. В условиях недостатка фактов мы отталкиваемся от того, что есть, а судить человека проще всего по внешним признакам (по особенностям внешности, полу, национальности и другой информации, узнать которую не составляет труда). Таким образом, мы делаем вывод о людях и явлениях, фактически ничего о них не зная, опираясь на обобщенное восприятие группы, к которой они принадлежат. Ведь когда мы вписываем человека в наш шаблон (соцстереотип), то [вроде как] понимаем, что от него можно ожидать, каков он, как с ним общаться и т.д. В этом смысле роль социальных стереотипов – помочь нам коммуницировать даже с незнакомыми людьми.

Впрочем, как мы знаем, стереотипы далеко не всегда отражают реальность. Поэтому в процессе общения и получения информации о том или ином человеке или соцявлении, стереотип перестает работать и уступает место более объективному восприятию. Например, «Маша блондинка, значит, глупая» превращается в «Меня поражают Машины знания в ядерной физике».

Однако нельзя сказать, что стереотипы сразу полностью нас отпускают. Дело в том, что в оценке и последующем восприятии человека очень важно первое полученное впечатление, а в его формировании зачастую большую роль играют стереотипы: из-за того что их мы бессознательно задействуем еще до того, как получим какую-либо информацию о личности. Например, многие наверняка по-разному будете воспринимать одного и того же человека, если сначала им расскажут о нем как о великом физике-ядерщике и только потом они узнают, что это пышногрудая блондинка, или же они сначала увидят девушку только потом узнают, что она физик-ядерщик. Таким образом, стереотипы постепенно уступают место фактическому знанию о человеке, но происходит это не всегда быстро.

Почему социальные стереотипы так удобны?

Порой дело не только в том, что у человека мало информации для глубокого анализа личности и соцявления, а в том, что он и не хочет ее получать. Мы бы объяснили этот процесс таким образом. Как известно, мозг потребляет очень много энергии, а кроме того анализирует великое множество поступающей информации – и он должен делать это быстро. Также мозг должен нас защищать, как можно оперативнее сигнализируя об опасности. Данные факторы привели к тому, что природой в него заложено стремление минимизировать усилия там, где он может это сделать. И любые шаблоны, в том числе социальные стереотипы, – прекрасный инструмент для такой минимизации. Нам не нужно думать и что-то дополнительно анализировать, когда у нас есть готовое лекало, под которое можно подогнать всех вокруг.

Как мы уже отмечали, стереотипы далеко не всегда отражают реальность, и, когда мы придаем им слишком большой вес, то фактически сами загоняем себя в ловушку. Особенно часто это касается стереотипов, максимально сближающихся с предрассудками. Соответственно, проблемы возникают не тогда, когда человек использует стереотипы, а когда он начинает придавать предрассудкам слишком большое значение и формирует свое мнение только исходя из них.

Функции социальных стереотипов

Изначально функции стереотипов если не положительны, то логичны:

- Во-первых, как мы отмечали, это возможность «считать» незнакомого человека и понять, что от него можно ждать, как установить с ним коммуникацию.

- Во-вторых, объединение группы. С одной стороны, стереотипы сами по себе объединяют людей (в народ, этнос и пр.), с другой – они позволяют отделить своих от чужих. Это было особенно актуально в древние времена, когда от вопроса «свой – чужой» в прямом смысле зависели жизни.

- В-третьих, стереотипы помогают мозгу оптимизировать работу: минимизировать усилия на анализ личности в самом начале общения.

Какие бывают соцстереотипы

В психологии и социологии выделяется несколько видов стереотипов. В первую очередь отметим стереотипы социальных групп и индивидуальные. Стереотипами соцгрупп, как и следует из этого названия, «руководствуются» люди той или иной группы (включая жителей одной и той же страны, представителей определенных национальностей и других больших групп). В свою очередь, индивидуальные стереотипы – это «социальные шаблоны» личности, выработанные ей исходя из ее индивидуального жизненного опыта.

Также теория отмечает, что есть положительные, нейтральные и отрицательные стереотипы. При этом из-за заложенной в них

Также стереотипы делятся по своей точности: точные, приблизительные, упрощенные. При этом нужно понимать, что даже точные стереотипы точны лишь в определенных случаях, так как обобщение (а значит, и упрощение) заложено в саму суть данного явления.

Как формируются социальные стереотипы

Формирование социального стереотипа у каждого конкретного человека происходит под влиянием общественных установок, установок в семье и личного опыта. Что касается общественных стереотипов, то в их возникновении немалую роль играют социальные ценности, принятые в той или иной группе, общественные, демографические, политические и иные процессы

Распространению стереотипов способствуют средства массовой информации и коммуникации. Сейчас в немалой степени в этом задействованы интернет в целом и соцсети в частности. При этом формирование устойчивого стереотипа требует определенного времени – это не самый быстрый процесс, хотя в наши дни благодаря Всемирной паутине он значительно ускорился. Трансформацию социального стереотипа со временем и вследствие социальных и общественных изменений можно проследить на примере изменения образа предпринимателя (из барыги и прохвоста он превратился в человека, который строит свой бизнес) или матери-одиночки (из «разведенки/брошенки с прицепом» она становится самодостаточной женщиной с ребенком).

Использовать социальные стереотипы можно и в своих целях. Известно, что порой важно произвести впечатление, чем быть тем, кого вы изображаете. Только помните: чем ближе знакомство, тем меньшую роль играет стереотип. Поэтому подумайте, насколько целесообразно играть роль совсем другого человека.

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Одним из важных вопросов общественного развития является исследование личности как составляющей общества. Некоторые современные ученые указывают на то, что нельзя отделять изучение личности от общества, нельзя сначала изучить личность, а лишь потом вписать ее в систему социальных связей. Сама личность, по их мнению, с одной стороны, уже «продукт» этих связей, а с другой, она их создатель, активный творец [5, с. 69-76].

Природа общественных отношений имеет существенные отличия от природы межличностных отношений. Эмоциональная основа является специфической чертой, присущей межличностному взаимоотношению. Данный факт говорит о том, что межличностные отношения возникают и складываются только на основе определенных чувств, которые люди испытывают по отношению друг к другу. Одним из центральных факторов, обусловливающих высокую продуктивность общения, является способность человека адекватно отражать личностные и индивидуальные особенности окружающих людей [1, с. 96].

Стереотип – это упрощенное, зачастую искаженное, характерное для сферы обыденного сознания представление о какой-либо социальной группе или отдельном человеке, принадлежащем к той или иной социальной общности [3, с. 174]. Стереотип возникает на основе ограниченного прошлого опыта в результате стремления строить выводы на базе недостаточной информации. Чаще всего стереотипы возникают относительно групповой принадлежности человека.

Стереотипизация – это одна из наиболее важных характеристик межгруппового и межличностного восприятия, сопровождающаяся проявлениями в социальных установках, эффектах ореола, новизны и первичности.

Научные публикации в данной области подразделяются на: теоретико-методологические, к ним относятся такие авторы как, Л.В. Бороздина, Ю.В. Василькова, Т.А. Василькова, Л.Н. Городецкая, В.Д. Ермаков А.В. Захарова; периодические издания, таких авторов как Л.И. Божович, И.С. Кон, В.В. Столин, Д.И. Фельдштейн и другие. Проблеме значения стереотипизации в межличностном восприятии посвящено достаточное количество работ, среди них такие авторы как: С.Н. Ениколопова, Ю.Б. Можгинский, А.А. Реан, С.Л. Соловьева, Л.М. Семенюк и другие.

Несмотря на достаточное внимание к проблеме роли стереотипизации в межличностном восприятии в психологической науке остаются еще не до конца исследованные проблемы относительно устойчивого значения стереотипизации в перцептивной коммуникации.

К изучению стереотипов приступили с момента выхода в свет книги У. Липпмана «Общественное мнение» в 1922 г., давшей сильный импульс к эмпирическим исследованиям в области межличностного восприятия. Книга написана живым литературным языком и содержит много примеров того, как протекает процесс усвоения знаний о мире, выработанных обществом, какое влияние полученные знания оказывают на отражение социальных явлений в сознании людей, какие ошибки они при этом совершают [2, с. 201].

Выделяются стереотипы восприятия общественных явлений и людей. Последние распадаются на две категории: стереотипы, характеризующие личностные и индивидуальные особенности людей как членов определенных социальных и политических групп и стереотипы, характеризующие личностные особенности людей по их физическим качествам, оформлению внешности и т.д.

Существуют различные разновидности стереотипов. К настоящему времени изучены этнические, ролевые, половые, возрастные, статусные и некоторые другие стереотипы [4, с. 57].

Выделяются различные классификации стереотипов. Так, В.Н. Панферов подразделяет стереотипы на три вида: антропологические, социальные, эмоционально-экспрессивные. А.А. Реан выделяет шесть групп стереотипов: антропологические, этнонациональные, социально-статусные, социально-ролевые, экспрессивно-эстетические, вербально-поведенческие. О.Г. Комарова называет три вида: этнические, полоролевые, профессиональные [6, с. 182].

Стереотипы исследуются с точки зрения:

1) их содержания, «в котором отражаются идеологические и психологические образчики духовного мира различных групп»;

2) адекватности;

3) выявления факторов, влияющих на их формирование (идеологических, эмпирических, политических и т.д.);

4) выяснения роли стереотипов в процессе познания вообще и людей, в частности.

Также можно выделить несколько причин неадекватности стереотипов:

— часть стереотипов с самого начала неадекватно отражают суть явлений;

— ряд стереотипов, будучи вначале адекватными, со временем «устаревают», в силу того, что и отдельные люди, и группы людей развиваются и изменяются.

Следует помнить также, что и так называемые «адекватные» стереотипы являются «неполноценными обобщениями», поскольку они содержат ограниченный набор существенных признаков. Необходимо также учитывать возможность некорректного применения стереотипов. Указанные и некоторые другие особенности стереотипов предъявляют определенные требования к организации познавательной деятельности человека, использующего стереотипы [5, с. 328].

Если рассматривать значение стереотипизации в межличностном восприятии, то справедливо сказать о межличностной коммуникации. Межличностная коммуникация – это процесс обмена информацией и ее интерпретация двумя или несколькими взаимодействующими индивидами.

Как правило, межличностная коммуникация представляет собой устную речевую форму общения. К наиболее важным особенностям межличностной коммуникации относят ее неотвратимость, неизбежность, необратимость, непосредственный характер обратной связи, многоканальность, наличие межличностных отношений.

Межличностные отношения являются основой межличностной коммуникации. Они определяют характер поведения каждого ее участника и его роль в том или ином процессе общения. В свою очередь, на межличностные отношения существенным образом влияют условия, в которых коммуникация происходит.

Следует отметить, что особое значение для понимания межличностной коммуникации имеет теория речевой деятельности, которая была разработана на основе общепсихологической теории деятельности (Л. С. Выготский, Л.Н. Леонтъев).

Стереотипы в общении, возникающие в частности при, при познании людьми друг друга, имеют и специфическое происхождение, и специфический смысл. Как правило, стереотип возникает на основе достаточно ограниченного прошлого опыта, в результате стремления делать какие-то выводы в условиях ограниченной информации. Очень часто стереотип возникает относительно групповой принадлежности человека, например, принадлежности его к какой-то профессии.

Стереотипы редко бывают плодом нашего личного опыта. Чаще всего мы приобретаем их от той группы, к которой принадлежим, особенно от людей с уже сложившимися стереотипами (родителей, учителей), а так же из средств массовой информации, обычно дающих нам упрощенное представление о тех группах людей, о которых мы не располагаем больше никакими сведениями.

Выделяется ряд психологических факторов, способствующих изменению стереотипов. К ним относятся:

-

общение и совместная деятельность с субъектом познания;

-

объединение людей во имя общезначимой цели;

-

увеличение знаний об объекте общения; некоторые факторы групповой динамики, являющиеся результатом межнационального группового взаимодействия;

-

определенные черты личности;

-

сильные эмоциональные впечатления.

Вместе с тем, установлено, что дефицит общения, такие черты личности как авторитаризм и замкнутость, состояние фрустрации, способствуют косности стереотипов. Устойчивость стереотипов в большой степени зависит от их аффективных компонентов. В целом, следует отметить, что в процессе стихийной перестройки стереотипов под влиянием способствующих этому процессу факторов, изменение стереотипов протекает медленно и болезненно. Следует отметить, что в настоящее время подобные стереотипы называют «мифами» обыденного сознания.

Таким образом, стереотипизация в процессе познания людьми друг друга может привести к двум различным следствиям. С одной стороны, к определенному упрощению процесса познания другого человека. Во втором случае стереотипизация ведет к возникновению предубеждений. Если суждение строится на основе прошлого ограниченного опыта, а опыт был негативным, всякое новое восприятие представителя той же группы окрашивается отрицательным отношением.

Список литературы

-

Агеев, В.С. Психологические особенности исследования социальных стереотипов [Текст] // Вопросы психологии / Отв. ред. Е.В. Щедрина. — М.: Изд. «Школа- Пресс», 2010. № 4. — С. 96-101.

-

Бабушкин, Г.Д. Социальная психология: учебник [Текст] / Г.Д. Бабушкин. – Омск: Издательство СибГУФК, 2011. – 236 с.

-

Журавлев, А.Л. Психологическое воздействие в межличностной и массовой коммуникации [Текст] / А.Л. Журавлев, Н.Д. Павлова. – М.: Институт психологии РАН, 2014. – 400 с.

-

Лютова, С.Н. Основы психологии и коммуникативной компетентности: курс лекций [Текст] / С.Н. Лютова. – М.: МГИМО-Университет, 2014. – 340 с.

-

Рождественская, Н.А. Роль стереотипов в познании человека человеком [Текст] // Вопросы психологии / Отв. ред. Е.В. Щедрина. — М.: Изд. «Школа- Пресс», 2009. № 3. — С. 69-76.

-

Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С. Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2013. – 713 с.

Стереотипы восприятия

На эффективность общения большое влияние оказывают также стереотипы восприятия. С точки зрения восприятия человека человеком для эффективного общения необходимо хорошо ориентироваться в чувствах, особенностях личности, мотивах и потребностях своего собеседника. Источником информации о них служит внешность собеседника, его речь и невербальное поведение. Однако при оценке ролей и личностных особенностей окружающих мы как правило опираемся на сложившийся у нас эталон. В основе эталонов лежит вера в устойчивую связь между некоторыми чертами внешности и определенными ролевыми и личностными особенностями человека. Отождествляя собеседника с эталоном по некоторым наблюдаемым признакам, мы приписываем ему одновременно и множество других черт, которые по нашему мнению встречаются у людей подобного рода. Таким образом, отнесение человека к определенной категории позволяет домыслить большое количество необходимых, но отсутствующих сведений. Вместе с тем, стереотипное восприятие людей по эталонам связано с целым рядом специфических ошибок:

- эффектом проекции — когда приятному для нас собеседнику мы склонны приписывать свои собственные достоинства, а неприятному — свои недостатки, т. е. наиболее четко выявлять у других те черты, которые ярко представлены у нас самих;

- эффектом средней ошибки—тенденцией смягчать оценки наиболее ярких особенностей другого человека в сторону среднего;

- эффектом порядка — когда при противоречивой информации больший вес придается данным, полученным первыми, а при общении со старыми знакомыми, наоборот, доверять больше последним сведениям;

- эффектом ореола—когда к человеку складывается определенное отношение по его какому-либо поступку, ореол может иметь как положительную, так и отрицательную окраску;

- эффектом стереотипизации, который заключается в приписывании человеку черт, характерных для определенных социальных групп (например, профессиональным: учителю, продавцу, математику мы приписываем определенные черты личности).

Социальный стереотип — устойчивое представление о каких-либо явлениях или признаках, свойственных представителям той или иной социальной группы. Разные социальные группы, взаимодействуя между собой, вырабатывают определенные социальные стереотипы. Наиболее известны этнические или национальные стереотипы — представления о членах одних национальных групп с точки зрения других. Например, стереотипные представления о вежливости англичан, легкомысленности французов или загадочности славянской души.

Стереотипы могут играть и положительную роль во взаимоотношениях с людьми, так как они экономят энергию, способствуют более быстрой реакции автоматически реагировать во многих случаях. Вежливость с собеседником—выработанный у многих стереотип, который позволяет устанавливать контакт.

| Материалы по теме |

|---|

|

Общение как восприятие людьми друг друга Столяренко Л.Д., Основы психологии |

|

Восприятие партнера по общению и возникновение первого впечатления о нем Ильин Е. П., Психология общения и межличностных отношений. — СПб.: Питер, 2009. — 576 с…. |

|

Общие свойства сенсорных систем … |

|

Эффекты межличностного восприятия Челдышова Н.Б., Шпаргалка по социальной психологии |

|

Особенности восприятия младших школьников Дубровина И.В., Младший школьник |

|

Типичные искажения восприятия и понимания людей Столяренко Л.Д., Основы психологии |

|

Рецепторные расстройства, нарушения ориентировки, восприятия, памяти Краткий курс по судебной психиатрии : учеб. пособие / А.В. Горшков, Г.Р. Колоколов. — М. :… |

|

Классификация сенсорных рецепторов … |