Тяжесть труда

– характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность.

Физический труд характеризуется большой нагрузкой на организм, требующей преимущественно мышечных усилий и соответствующего энергетического обеспечения, а также оказывает влияние на функциональные системы (сердечно-сосудистую, нервно-мышечную, дыхательную и др.), стимулирует обменные процессы. Основным его показателем является тяжесть. Энергозатраты при физическом труде в зависимости от тяжести работы составляют 4000 – 6000 ккал в сутки, а при механизированной форме труда энергетические затраты составляют 3000 – 4000 ккал.

При очень тяжелой работе непрерывно нарастает потребление кислорода, и может возникнуть кислородная задолженность, когда в организме накапливаются неокисленные продукты обмена. Рост обмена веществ и расхода энергии приводит к повышению теплообразования, температуры тела на 1 – 1,5°С. Мышечная работа влияет на сердечно-сосудистую систему, увеличивая кровоток с 3 – 5 л/мин до 20 – 40 л/мин для обеспечения газообмена. При этом возрастает число сокращений сердца до 140 – 180 в мин. и кровяное давление до 180 – 200 мм рт.ст.

Под действием мышечной работы меняется морфологический состав крови, ее физико-химические свойства: растет число эритроцитов, содержание гемоглобина, усиливается процесс регенерации эритроцитов, увеличивается число лейкоцитов. Эти изменения свидетельствуют об усилении функции кроветворных органов. Определенные изменения при физической работе происходят в эндокринных функциях (повышение содержание в крови адреналина и др.), что способствует мобилизации энергетических ресурсов организма.

Оценка тяжести труда проводится по 7 основным показателям:

1) физическая динамическая нагрузка;

2) масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную;

3) стереотипные рабочие движения;

4) статическая нагрузка;

5) рабочая поза;

6) наклоны корпуса;

7) перемещение в пространстве.

Среди профессиональных заболеваний значительный удельный вес имеет патология опорно-двигательного аппарата, обусловленная перенапряжением и микротравматизацией. Преобладают заболевания верхних конечностей. Это объясняется анатомическими особенностями плечевого пояса и руки, многообразием функций руки, способной к выполнению и очень точных и силовых движений, причем и те, и другие иногда совершаются в большом объеме.

Снижение физического напряжения у работающих, повышение безопасности и эффективности труда возможно реализовать путем выполнения следующих мероприятий.

1). Механизация работ. При реализации данного мероприятия необходимо обратить внимание на основные показатели комплексной механизации и закономерности, которые характеризуют эффективность средств механизации, методику и порядок выбора машин для ведущих и не ведущих операций.

2). Приобретение и своевременный ремонт средств малой механизации.

К средствам малой механизации относятся приспособления, рабочий инструмент, оборудование, машины и механизмы для механизации вспомогательных и малообъемных строительных и монтажных работ.

3). Внедрение в производственную деятельность наиболее целесообразного режима труда и отдыха (рациональной системы чередования периодов работы и перерывов между ними). Кроме регламентированных перерывов используются микропаузы

– перерывы продолжительностью от нескольких секунд до 1 мин. Микропаузы обязательны в любом трудовом процессе, например в форме пауз для органов или мышц (кратковременные паузы для перестройки процессов возбуждения и торможения отдельных функциональных систем или органов без общего прерывания трудового процесса).

4).Производственная гимнастика.

Она является профилактическим мероприятием для нормализации мышечного утомления, а также функций кровообращения и дыхания. В основе производственной гимнастики лежит феномен активного отдыха – утомленные мышцы быстрее восстанавливают свою работоспособность не при полном покое, а при работе других мышечных групп. В результате производственной гимнастики увеличивается жизненная емкость легких, улучшается деятельность сердечно-сосудистой системы, повышается функциональная возможность анализаторных систем, увеличивается мышечная сила и выносливость.

Если Вы хотите провести качественную оценку тяжести трудового процесса и разработать комплекс мероприятий, направленных на снижение профессиональных заболеваний, увеличить производительность труда обращаетесь в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Специалисты центра ФБУЗ имеют огромный опыт, накопленный за многие годы практики, их высокая квалификация, позволяют предоставлять заказчикам качественную экспертную оценку условий труда для любых предприятий.

Обзор методов оценки профессиональных рисков. Рекомендации по снижению рисков

03.03.2022 20:33:00

С 1 марта 2022 года вступили в силу Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков…

Обзор методов оценки профессиональных рисков.

Рекомендации по снижению рисков

С 1 марта 2022 года вступили в силу Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков, утвержденные Приказом Минтруда России от 28 декабря 2021 года № 926 (далее — Рекомендации). Рассмотрим важнейшие положения документа.

Рекомендации были разработаны для оказания методической и практической помощи руководителям и специалистам по охране труда организаций, представителям профсоюзов и другим лицам, заинтересованным в создании системы управления профессиональными рисками в рамках системы управления охраной труда у работодателя, в том числе в целях соблюдения требований:

— правил по охране труда;

— методических рекомендаций по учету микротравм;

— положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве;

— примерного положения о системе управления охраной труда;

— общих требований к организации безопасного рабочего места;

— иных федеральных норм и правил в области охраны труда.

Работодатель может выбрать конкретный метод оценки уровней профессиональных рисков на рабочих местах организации. Разработчики Рекомендаций привели обзор наиболее распространенных методов оценки рисков, применяемых в российской и зарубежной практике, описали процесс и этапы выбора метода оценки уровней профессиональных рисков, а также предложили примеры оценочных средств.

Организации, осуществляющие оценку уровня профессиональных рисков (как сами работодатели, так и экспертные организации, выполняющие оценку на договорной основе), вправе использовать иные способы и методы, кроме указанных в Рекомендациях. Работодатель вправе разработать собственный метод оценки уровня профессиональных рисков, исходя из специфики своей деятельности.

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЫБОР МЕТОДА

ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

При выборе метода оценки уровня профессиональных рисков рекомендуется учитывать наличие у выбираемого метода следующих свойств. Например, выбранный метод оценки должен соответствовать особенностям (сложности) производственной деятельности работодателя и обеспечивать возможность прослеживания, воспроизводимости, проверки процесса и результатов.

Результаты оценки профессиональных рисков предлагается представлять в форме, повышающей осведомленность работников об имеющихся на их рабочих местах опасностях и мерах управления профессиональными рисками.

При выборе метода оценки рисков также рекомендуется учитывать размер предприятия, сложность производственных процессов и оборудования, особенности объекта оценки.

Работодателю, выбирающему конкретные методы для оценки уровня профессиональных рисков, рекомендуется учитывать различные факторы, в том числе, доступность ресурсов, характер и степень неопределенности данных и информации, сложность метода, возможность адаптации и область применения.

В частности, при выборе метода оценки уровня профессиональных рисков рекомендуется учитывать:

— цели проведения оценки рисков;

— основной вид экономической деятельности, в частности, наличие или отсутствие у работодателя производственных процессов, травмоопасного оборудования, вредных производственных факторов, установленных по результатам проведения специальной оценки условий труда (далее — СОУТ);

— уровень детализации, необходимой для принятия решения о мерах управления или контроля профессиональных рисков;

— возможные последствия опасного события;

— простоту и понятность;

— доступность информации и статистических данных;

— потребности в регулярной модификации/обновлении оценки риска;

— тип и диапазон анализируемого риска;

— возможные последствия опасного события;

— степень необходимых экспертиз, человеческих и других ресурсов (простой правильно примененный метод обеспечивает лучшие результаты, если он соответствует области применения оценки, чем сложная процедура, выполненная с ошибками);

— доступность информации и данных;

— потребность в модификации/обновлении оценки риска;

— обязательные и иные требования;

— предполагаемые результаты оценки и их использование;

— любые нормативные и контрактные требования;

— значимость решения (например, последствия, если принимается неправильное решение);

— любые заданные критерии принятия решений по результатам оценки;

— время, доступное для принятия решения;

— информацию, которая доступна или может быть получена;

— сложность ситуации;

— имеющийся опыт или тот, который может быть получен из открытых источников (публикаций, сайтов, статистических бюллетеней и т.п.) и т.д.

Оценку уровня профессиональных рисков рекомендуется выполнять с различной степенью глубины и детализации с использованием одного или нескольких методов разного уровня сложности.

Методы оценки профессионального риска требуют от специалистов, которые ими пользуются, различного уровня предварительной подготовки и знаний: от самого простого знания и практического опыта до специального обучения в рамках повышения квалификации.

В соответствии с Рекомендациями при принятии решения об использовании качественного или количественного метода оценки риска рекомендуется учитывать не только достоверность данных, но и форму представления результатов оценки риска с учетом того, что при использовании количественных методов для представления более точных результатов необходимы более достоверные исходные данные, чем при использовании качественных методов.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

Методы оценки профессиональных рисков по масштабам применения разделяются на используемые для всей организации в целом, используемые на уровне отдельного проекта или структурного подразделения и используемые на уровне конкретного производственного процесса или оборудования.

Кроме того, методы оценки профессиональных рисков различаются по стоимости и продолжительности времени их использования. Для использования некоторых методов оценки риска необходимо специальное программное обеспечение, специальное оборудование или приборы, обеспечивающие выполнение длительных вычислений.

Для оценки риска повреждения здоровья работников могут применяться методы, содержащиеся в национальных стандартах Российской Федерации. Данные методы рекомендуется применять в дополнение к законодательным и другим обязательным требованиям [1].

В Рекомендациях методы оценки профессионального риска сгруппированы по следующим основаниям:

— методы оценки уровня профессиональных рисков, рекомендуемые для применения предприятиями малого и микро-бизнеса;

— наиболее распространенные методы оценки профессиональных рисков;

— методы оценки рисков производственных процессов и технологических систем;

— методы оценки рисков, связанных с безопасностью продукции, оборудования и производственных процессов.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

РИСКОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО

И МИКРОБИЗНЕСА

Рассмотрим методы оценки уровня профессиональных рисков, рекомендованные для применения предприятиями малого и микробизнеса. Они самые простые, не требуют специальных знаний и позволяют обеспечить соблюдение базовых требований безопасности при малой численности персонала и количестве рабочих мест, а также при отсутствии оборудования, способного причинить вред здоровью работников.

Контрольные листы

Контрольные листы являются наиболее распространенным методом оценки профессиональных рисков на малых и микропредприятиях. Контрольные листы рекомендуется разрабатывать на основе полученного ранее опыта, в том числе опыта других аналогичных компаний, а также с учетом действующих государственных нормативных требований охраны труда.

Для разработки контрольного листа рекомендуется определить соответствующие производственные процессы (деятельность), составить перечень требований, предъявляемых к этим процессам (деятельности), а затем направить контрольный лист для заполнения работникам, выполняющим данные операции.

Рекомендуется своевременно актуализировать и вносить дополнения в перечни контрольных вопросов (требований) с учетом изменений, как производственных процессов, так и государственных нормативных требований охраны труда. Для этого рекомендуется привлекать специалистов службы охраны труда (при наличии), которые владеют соответствующей информацией, а также работников, непосредственно связанных с исследуемыми производственными процессами на рабочих местах (в рабочих зонах).

В приложениях № 1-8 к Рекомендациям приведены примеры перечней контрольных вопросов по отдельным опасностям и видам работ. Более подробные варианты контрольных листов также размещены в открытом доступе [2, 3, 4].

Вывод:

Применение контрольных листов не потребует значительных временных и финансовых затрат, а также углубленного обучения использующих их специалистов. Контрольные листы могут применяться на уровне проекта/отдела, а также для конкретного оборудования или процесса для принятия решений на любом уровне (от стратегического до операционного), для любого временного диапазона наличия профессионального риска. Недостаток метода — отсутствует возможность оценки уровней профессиональных рисков.

Матричный метод

Описанный выше метод оценки рисков с использованием контрольных листов не позволяет оценивать уровни профессиональных рисков. Поэтому, в целях соблюдения требований трудового законодательства в части оценки уровней профессиональных рисков малым и микропредприятиям рекомендуется использовать матричный метод, заключающийся в качественной (описательной, экспертной) оценке показателей вероятности возникновения опасных событий и тяжести их последствий.

Применение данного метода позволит работодателю провести оценку уровня профессиональных рисков на рабочих местах с наименьшими затратами ресурсов.

Матричный метод применяется для оценки рисков на любом уровне:

— на уровне организации в целом;

— на уровне проекта/отдела;

— для конкретного оборудования или процесса.

В методическом пособии «Основы оценки рисков», разработанном экспертами Европейского агентство по охране труда (EU OSHA), приведен пример применения на микропредприятии матричного метода оценки уровня рисков в виде выполнения последовательности действий [2]. Рассмотрим пошагово данную процедуру.

Шаг 1. Сбор информации о состоянии охраны и условий труда на рабочих местах:

— данных о расположении рабочего места и/или места проведения работ;

— данных о работниках, выполняющих работу, с уделением внимания молодежи, беременным женщинам, работникам с ограниченными возможностями, подрядчикам, посетителям;

— данных о применяемых оборудовании, материалах и сырье;

— данных о ранее выявленных опасностях;

— данные о принятых защитных мерах;

— данных о зарегистрированных несчастных случаях и профессиональных заболеваниях;

— данных о результатах СОУТ;

— законодательных и иных требований, предъявляемых к рабочим местам.

Шаг 2. Формирование перечня (реестра) опасностей по видам работ, рабочим местам, профессиям или структурным подразделениям в зависимости от потребностей работодателя и особенностей производственных процессов конкретного предприятия.

Шаг 3. Оценка рисков от выявленных опасностей (оценка вероятности и степени тяжести возможных последствий). На этом этапе определяются степени тяжести и вероятности наступления негативного события. В приложениях № 9 и № 10 к Рекомендациям приведены примеры простых матриц — «Матрица 3×3 Европейского комитета по охране труда» и «Матрица 3×3 технологического университета Тампере (Финляндия)», которые применяются для оценки профессионального риска на микропредприятиях.

«Матрица 3 x 3 Европейского комитета по охране труда»

Критерии определения тяжести последствий

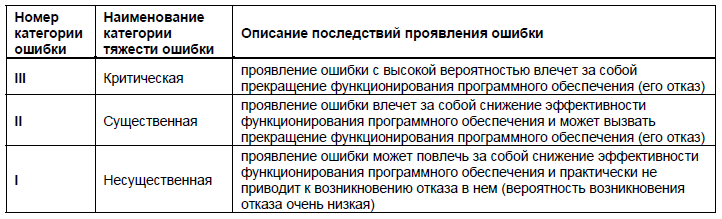

| Уровень тяжести | Последствия |

| Умеренный вред | Несчастные случаи (микротравмы) и заболевания, не вызывающие длительных последствий (такие как небольшие порезы, раздражения слизистой оболочки глаз, головные боли и т.д.). |

| Средний вред | Несчастные случаи и заболевания, вызывающие умеренные, но длительные и периодически возникающие расстройства здоровья (такие как раны, простые переломы, ожоги второй степени на ограниченных участках кожи, кожные аллергии и т.д.). |

| Тяжелый вред | Несчастные случаи и заболевания, вызывающие тяжелые и постоянные нарушения здоровья и/или смерть (например, ампутация, сложные переломы, ведущие к потере трудоспособности, рак, ожоги второй или третьей степени на больших участках кожи, и т.д.). |

Критерии определения вероятности

| Вероятность события | Критерии вероятности |

| Маловероятно | Опасность не должна возникнуть за все время профессиональной деятельности сотрудника. |

| Вероятно | Опасность может возникнуть лишь в определенные периоды профессиональной деятельности сотрудника. |

| Высокая вероятность | Опасность может возникать постоянно в течении профессиональной деятельности работника. |

Матрица оценки уровня рисков

| Вероятность | Последствия | ||

| Умеренный вред | Средний вред | Тяжелый вред | |

| Маловероятно | Малозначимый риск (1) | Малый риск (2) | Умеренный риск (3) |

| Вероятно | Малый риск (2) | Умеренный риск (3) | Значительный риск (4) |

| Высокая вероятность | Умеренный риск (3) | Значительный риск (4) | Недопустимый риск (5) |

Значимость риска и меры контроля/снижения уровня риска

| Степень риска | Необходимые мероприятия |

| Малозначимый риск | Специальных мероприятий не требуется. Риск необходимо контролировать. |

| Малый риск | Мероприятия не обязательны, но желательны. |

| Умеренный риск | Мероприятия для уменьшения риска необходимы, но их проведение необходимо спланировать и провести по графику. |

| Значительный риск | Мероприятия по снижению уровня риска обязательны и их проведение необходимо начать срочно. |

| Недопустимый риск | Мероприятия по снижению уровня риска обязательны и их проведение необходимо начать незамедлительно. Работа в условиях риска должна быть прекращена, и ее возобновление можно начинать только после принятия мер по снижению уровня риска. |

Шаг 4. Разработка мер по устранению опасностей и снижению уровней профессиональных рисков. При высоком риске принимаются срочные меры по его снижению. При умеренном профессиональном риске формируется план мероприятий по его снижению. Профессиональные риски, экспертно оцененные как низкие или малозначимые, не предполагают проведения дополнительных мероприятий, но требуют фиксации действующих мер контроля таких рисков, обеспечивающих недопущение повышения их уровня.

С учетом значимости (приоритетности) выявленных рисков разрабатываются меры управления (снижения уровней).

В перечень защитных мер входят:

— устранение опасности в источнике (например, отказ от опасной технологической операции, либо полная автоматизация опасной ручной операции);

— замена опасной работы менее опасной;

— реализация инженерных (технических) методов ограничения интенсивности воздействия опасностей на работников;

— реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на работников;

— использование средств индивидуальной защиты (далее — СИЗ).

Шаг 5. Документирование процедуры оценки уровня профессиональных рисков. На данном этапе составляется перечень (реестр) всех выявленных опасностей, для каждой из которых фиксируются:

— результаты оценки уровня профессионального риска, связанного с опасностью;

— перечень мероприятий, запланированных для снижения уровней высоких и умеренных (по экспертным оценкам) профессиональных рисков и недопущения их повышения;

— действующие предупредительные и защитные меры.

Вывод:

Матричный метод рекомендуется для применения малому бизнесу и микропредприятиям при принятии решений на любом уровне (от стратегического до операционного), при любом временном диапазоне наличия профессионального риска.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

Рассмотрим наиболее распространенные методы оценки профессиональных рисков, которые могут быть рекомендованы к использованию на предприятиях любой численности и вида деятельности.

Матричный метод на основе балльной оценки

Применение матричного метода на основе балльной оценки риска заключается в определении соотношения вероятности причинения ущерба от выявленной опасности и тяжести последствий ущерба, где вероятность и тяжесть имеют свои весовые коэффициенты (баллы), а уровень риска рассчитывается путем перемножения баллов по показателям вероятности и тяжести по каждой идентифицированной опасности [5].

Данный метод не потребует от работодателя значительных временных и финансовых затрат, а также углубленного обучения использующих его специалистов (в случае необходимости достаточно краткосрочного повышения квалификации). В Приложениях № 11-15 к Рекомендациям приведены примеры матриц с различной градацией по степени вероятности и тяжести.

Вывод:

Матричный метод на основе балльной оценки рекомендуется применять для оценки рисков на любом уровне: по организации в целом, на уровне проекта/отдела, а также для конкретного оборудования или процесса. Метод может использоваться для принятия решений на любом уровне (от стратегического до операционного), при любом временном диапазоне наличия профессионального риска.

Анализ «галстук-бабочка» (Bow Tie Analysis)

Данный метод оценки риска рекомендуется использовать после того, как все опасности и/или опасные ситуации вместе с их источниками были выявлены, перечислены и расставлены в порядке приоритета. Метод применяется для разработки эффективных мер управления наиболее значимыми профессиональными рисками.

Анализ «галстук-бабочка» — способ описания пути развития опасного события от причин до последствий при помощи схемы с указанием барьеров (мер управления и/или контроля) между причинами и опасными событиями, а также опасными событиями и их последствиями.

Метод реализуется выполнением следующих процедур:

— определением опасного события, выбранного для анализа, и отображение его в качестве центрального узла «галстука-бабочки»;

— составлением перечня причин события с помощью исследования источников опасности, опасной ситуации;

— определением и описанием механизма развития опасности до критического события (тяжелой травмы, аварии, катастрофы и т.п.):

— графическим проведением линии, отделяющей причину от события (центрального узла «галстука-бабочки») (формируется левая сторона диаграммы);

— нанесением на диаграмму при помощи вертикальных линий-преград, соответствующих барьерам, установленным на пути причин возникновения нежелательного события (определение и описание в правой стороне диаграммы различных последствий опасного события и проведение линий, соединяющих центральное событие с каждым возможным последствием);

— графическим изображением при помощи вертикальных линий-преград барьеров для предотвращения негативных последствий;

— отображением под диаграммой вспомогательных функций управления, относящихся к средствам управления (обучение и проверка знаний; соединение их с соответствующим средством управления).

Анализ «галстук-бабочка» для целей оценки профессиональных рисков сложно применять без специальных знаний. К реализации данного метода оценки привлекается группа квалифицированных специалистов, владеющих информацией об оцениваемой опасной ситуации или выполняемой работе. Также привлекаются работники, непосредственно связанные с данной опасностью (опасной ситуацией, выполняемой работой) на рабочих местах (в рабочих зонах), и специалисты службы охраны труда. В случае необходимости могут привлекаться эксперты сторонних организаций.

Вывод:

Анализ «галстук-бабочка» применяется для оценки рисков на уровне проекта/отдела, а также для конкретного оборудования или процесса. Метод также рекомендуется использовать для принятия решений на тактическом или операционном уровнях, по отношению к рискам, находящимся в среднесрочном и краткосрочном временном диапазоне [6].

ДРУГИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ

Также в Рекомендациях кратко описаны другие методы оценки рисков, которые могут применяться работодателями:

— методы оценки рисков производственных процессов и технологических систем (анализ причинно-следственных связей; метод анализа сценариев; метод анализа «дерева решений»; метод анализа уровней защиты (LOPA — Layers of Protection Analysis); метод технического обслуживания, направленный на обеспечение надежности);

— методы оценки рисков, связанных с безопасностью продукции, оборудования и производственных процессов (анализ опасности и критических контрольных точек; исследование HAZOP);

— иные методы, применяемые для оценки рисков (структурированный метод «Что, если?» (SWIFT); метод анализа влияния человеческого фактора (HRA — Human Reliability Assessment); оценка риска получения профессионального заболевания; анализ эффективности затрат (анализ «затрат и выгод»).

Кратко рассмотрим некоторые из перечисленных выше методов оценки рисков.

Анализ причинно-следственных связей

Метод анализа причинно-следственных связей позволяет идентифицировать фактические причины возникновения неблагоприятных событий. Метод представляет собой сочетание дерева отказов и дерева событий — рассматриваются как причины, так и последствия нежелательных событий.

Применение метода рекомендуется для идентификации возможных причин нежелательного события [7]. Данный метод требует значительных временных и финансовых затрат при использовании, а также углубленного обучения использующих его специалистов.

Вывод:

Анализ причинно-следственных связей рекомендуется применять для оценки рисков на уровне проекта/отдела, а также для конкретного оборудования или процесса, при любом временном диапазоне наличия профессионального риска.

Метод анализа сценариев

Метод анализа сценариев рекомендуется использовать для описания и управления рисками с рассмотрением возможных событий в будущем и исследования их значимости и последствий. При проведении анализа используются наборы сценариев, описывающие, например, «лучший случай», «худший случай» и «ожидаемый случай».

Метод рекомендуется применять для анализа возможных последствий и их вероятности для каждого сценария. Преимущество метода — не требуется значительных временных и финансовых затрат. Однако потребуется краткосрочное повышение квалификации исполнителей.

Метод анализа сценариев применяется для оценки рисков на любом управленческом

уровне — на уровне предприятия, проекта/отдела, а также для конкретного оборудования или процесса, для рисков, действующих в среднесрочном и краткосрочном временном диапазоне [8].

Метод анализа «дерева решений»

Метод описан в ГОСТ Р 58771-2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска», утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2019 года № 1405-ст.

Метод основан на использовании древовидного моделирования возможных решений и их последствий. Результаты моделирования обычно выражаются в денежном выражении или в форме выбранного наиболее выгодного решения. При использовании метода появляется возможность последовательного представления альтернативных вариантов решений с их выходными данными с учетом соответствующей неопределенности.

Анализ начинается с заданного исходного события или принятого решения, далее проводится прогнозирование развития событий, определяются результаты при реализации этих событий, и различные решения, которые могут быть приняты в целях управлениями ими.

Метод «дерева решений» рекомендуется применять в управлении риском проектных решений и в случаях, когда необходимо выбрать наилучший способ действий в ситуации неопределенности. Применение метода не потребует значительных временных и финансовых затрат, а также углубленного обучения использующих его специалистов (в случае необходимости — краткосрочное повышение квалификации).

Метод может применяться для оценки рисков на любом управленческом уровне — на уровне предприятия, проекта/отдела, оборудования или процесса, для любого временного диапазона наличия профессионального риска, а также для решения операционных задач.

Метод анализа влияния человеческого фактора

(HRA — Human Reliability Assessment)

Метод анализа влияния человеческого фактора обеспечивает формализованный способ исследования ошибок оператора при оценке риска для систем, работа которых существенно зависит от действий персонала. Оценка действий персонала позволяет выявить ошибки, которые могут отрицательно влиять на производительность, и определить способы устранения данных ошибок, а также других причин отказа систем, в том числе технических и программных средств.

Также метод используется для качественной оценки действий оператора, а также идентификации его возможных ошибок и их причин, что позволяет снизить как количество таких ошибок, так и влияние их последствий на работу рассматриваемой системы [9].

Применение метода подразумевает значительные временные и финансовые затраты, а также повышение квалификации использующих его специалистов. Метод используется для оценки рисков на уровне конкретного оборудования или процесса, для оценки рисков, действующих в среднесрочном и долгосрочном временном диапазоне, а также для решения операционных или тактических задач.

Метод анализа влияния человеческого фактора рекомендуется использовать для получения количественных данных об отказах, связанных с ошибками оператора, а также в качестве исходных данных для применения других методов.

Оценка риска получения профессионального заболевания

Результатом применения данного метода является оценка уровня риска получения работниками профессионального заболевания в зависимости от уровня воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса. Оценка риска получения профессионального заболевания работником осуществляется на основе результатов СОУТ в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» [10].

В качестве дополнительного метода может использоваться метод, описанный в «Руководстве по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки» Р 2.2.1766-03, утвержденном Главным государственным санитарным врачом Г.Г. Онищенко 24 июня 2003 г. [11].

Вывод:

Результаты оценки риска получения профессионального заболевания могут использоваться в качестве обоснования для принятия управленческих решений по ограничению воздействия вредных производственных факторов и оптимизации условий труда работников.

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР УПРАВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ

Для разработки и реализации мер по управлению профессиональными рисками рекомендуется приведенная ниже пошаговая процедура. В рамках реализации данной процедуры для оценки уровней профессиональных рисков могут применяться результаты проведения СОУТ.

Шаг 1. По результатам оценки уровня профессиональных рисков оформляется перечень (реестр) рисков, ранжированный в зависимости от оцененного уровня каждого риска.

Шаг 2. Рассматриваются меры управления профессиональными рисками (меры снижения или контроля уровня профессиональных рисков).

При формировании перечня мер управления профессиональными рисками могут применяться следующие защитные меры с учетом их значимости (приоритетности) и эффективности:

— исключение опасной или вредной работы (процедуры, процесса, сырья, материалов, оборудования и т.п.);

— замена опасной работы (процедуры, процесса, сырья, материалов, оборудования и т.п.) менее опасной;

— реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия опасностей на работников;

— реализация административных методов;

— использование СИЗ.

Приоритетными мерами управления профессиональными рисками являются:

— исключение опасной работы (например, автоматизация производственных процессов и операций);

— устранение источника опасности.

Замена опасной работы менее опасной означает использование материалов, веществ, процессов, выполняющих те же функции, но менее опасных для здоровья работников (например, замена красок, произведенных на основе растворителей, на аналогичные на водной основе; чистка резервуаров с использованием воды или пара под давлением вместо легковоспламеняющегося растворителя; использование инструментов с приводом от сжатого воздуха вместо электричества или использовать оборудование и инструменты с более низким напряжением).

Реализация инженерных (технических) методов снижения или ограничения профессиональных рисков направлена на изолирование людей от источников опасности (например, изоляция токопроводящих частей электрических кабелей и другого оборудования, установка звукопоглощающих кожухов вокруг оборудования, являющегося источником шума, осуществление перемещения опасных веществ внутри трубопроводов).

Реализация административных методов, в том числе постоянного и периодического административного контроля, а также самоконтроля, уменьшает вероятность возникновения опасных ситуаций.

В перечень административных методов снижения уровней профессиональных рисков входят следующие методы:

— ограничение времени воздействия вредного (опасного) фактора на работника за счет сокращения продолжительности рабочего времени, предоставления регламентированных перерывов в течение рабочего дня (смены), ротации работников, выполняющих вредные операции;

— оформление нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности;

— уменьшение количества работников, подвергающихся риску травмирования, путем более эффективного планирования производства работ, планирования путей движения работников, исключающих заход в опасные зоны;

— производственный контроль соблюдения требований охраны труда;

— применение знаков безопасности.

Дополнительные меры, направленные на снижение уровня профессионального риска:

— разработка инструкций по охране труда и безопасному выполнению работ;

— формирование планов работы и реализация мероприятий на основе практического опыта и анализа результатов оценки рисков;

— разработка требований правил охраны труда и промышленной безопасности, стандартов;

— введение системы допусков на опасные объекты и т.д.

Программы обучения работников по охране труда и безопасным приемам выполнения работ обеспечивают получение работниками навыков для безопасного выполнения поручаемых им работ (например, формирование навыков обязательного использования газовых анализаторов при работе в замкнутых пространствах и емкостях, безопасного и правильного применения специальных инструментов или оборудования при выполнении отдельных работ другим безопасным способам выполнения работ).

СИЗ применяются в случаях, кода опасности/риски не могут быть снижены (ограничены) иными вышеперечисленными мерами.

Обеспечение работников СИЗ осуществляется работодателем на основании единых Типовых норм выдачи СИЗ и смывающих средств с учетом результатов СОУТ и оценки профессиональных рисков.

Шаг 3. Разработка мер управления профессиональными рисками и составление плана мероприятий по управлению профессиональными рисками.

После определения величины и уровня профессионального риска от каждой выявленной (идентифицированной) опасности, с учетом приоритетности снижения воздействия опасностей разрабатывается план мероприятий по управлению профессиональными рисками. В Приложении № 16 к Рекомендациям приведена рекомендуемая форма плана мероприятий.

Шаг 4. Повторная оценка уровня профессиональных рисков после реализации указанных в предыдущем шаге мероприятий по управлению профессиональными рисками.

После реализации мер, направленных на снижение уровня профессиональных рисков, рекомендуется провести повторную оценку уровней рисков, в отношении которых были реализованы указанные защитные меры.

Если уровень профессионального риска превышает допустимый (например, установленный нормативным правовым актом предельно допустимый уровень или предельно допустимую концентрацию вредного производственного фактора) или остается высоким (по экспертным оценкам или по результатам произведенных расчетов), то в случаях, когда это представляется практически возможным, рекомендуется разработать и реализовать дополнительные мероприятия по его снижению.

Далее проводится повторная оценка. Если по результатам оценки уровень профессионального риска сохраняется высоким, а также в случае невозможности его снижения, необходимо предусмотреть дополнительные меры контроля и (или) обеспечить персонал эффективными СИЗ, применение которых снижает вероятность причинения вреда здоровью работников.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. ГОСТ Р 12.0.010-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков. Утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 декабря 2009 г. № 680-ст.

2.

Основы оценки рисков. — Бильбао. Испания. Европейское агентство по охране труда (EU OSHA)//переведено на русский язык по заказу департамента трудовых отношений и государственной гражданской службы Минздравоцразвития России. М., 2008. — 53 с.

3. Мерви Муртонен. Оценка рисков на рабочем месте. — Практическое пособие VTT. Технический исследовательский центр Финляндии Министерство социального обеспечения и здравоохранения, Отдел охраны труда Тампере, Финляндия.

4. Технология Б2.2 ГОСТ Р 58771-2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска». Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2019 г. № 1405-ст (далее — ГОСТ Р 58771-2019).

5. Технология Б.9.3 ГОСТ Р 58771-2019.

6. Технология Б.4.2 ГОСТ Р 58771-2019.

7. Технология Б.5.7 ГОСТ Р 58771-2019.

8. Технология Б.2.5. ГОСТ Р 58771-2019.

9. Технология Б.5.8 ГОСТ Р 58771-2019.

10. Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ.

Текст:

Игорь Волошин

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

КЛИНСКОГО ИНСТИТУТА ОХРАНЫ И УСЛОВИЙ ТРУДА

Отборная и актуальная информация на электронную почту

Все публикации

Серия 1

Хауз спасает от смерти… смертника.

Форман: «Стоит ли тратить на него время?»

Хауз напивается с пациентом — чтобы этанол связал выпитый ранее смертником яд.

Параллельно: Кэмерон во время стандартной проверки пациентки в клинике находит у нее рак, и — боится сообщить об этом, жалеет пациентку.

Серия 2

Девятилетняя девочка, Энди, больная раком, страдает галлюцинациями.

Девочка, зная, что никогда не станет взрослой, уговаривает Чейза ее поцеловать: «Я хочу знать, каково это… хоть раз…»

Хауз считает, что она манипулирует людьми: «Когда ты умираешь, тебя все любят».

Хауз определяет, где в серце находится опухоль, прослушивая запись эхокардиограммы — в раздевалке, там акустика лучше.

Для того, чтобы найти тромб, который возможно найти только при вскрытии, Хауз инсцинирует смерть — откачивает 2 литра крови.

Серия 3

Рабочий Альфредо падает с крыши Кади. Он хотел уйти раньше — мол, плохо себя чувствует, но она настояла, чтобы он закончил работу. И теперь она чувствует себя виноватой…

И, хотя Хауз его спас, а виноват рабочий был сам, он подает на больницу в суд из-за отнятой руки…

Хауз: «Кади, твое чувство вины делает тебя отвратительным врачом…»

Параллельно: прикольная история с негром, который отказался брать лекарство, потому что оно создано с учетом генетики черных. Мол, это дискриминация.

В этой серии случайно выясняется, что Хауз знает испанский — он перешел на него, разговаривая с матерью пациента.

Серия 4

Доктор Себастьян Чарльз спасает больных детей Африки от туберкулеза и все силы тратит на то, чтобы найти больше денег на лекарства для них. Хауз его невзлюбил. Себастьян падает во время лекции (Хауз: «Под весом своего эго?») Он уверен, что у него, как и у африканских детей, туберкулез. А Хауз так не считает…

Будучи уверенным, что болен туберкулезом, Себастьян Чарльз пытается влиять на врачей, указывая, как его лечить, при этом отказывается от таблеток и демонстративно, для журналистов, отказывается лечиться, пока болеют дети в Африке…

Серия 5

Сразу по окончании колледжа черный подросток на вечеринке бьется в припадках. Он уверен, что его бьют электрошокером.

Снимок не этого парня, однако: Кэмерон приехала к его товарищу, а у того сыпь в паху. Она заставляет парня показать сыпь, и тут заходит начальник…

Серия 6

Основной сюжет: велосипедист с мировой известностью Джеф Фостер, падает на скорости 48 км в час, от остановки дыхания. Он не отрицает, что использует допинг, но дело не в наркотиках…

Параллельно: Кэмерон признается Вилсону, что влюбилась в друга своего мужа, но не смогла с ним переспать — «не смогла бы с этим жить».

Параллельно: Хауз подначивает Марка, мужа Стэйси, а у нее вытягивает признание, что она его все еще любит.

Преступление фильма: Хауз выкрадывает записи психиатра о Марке.

Серия 7

За Хаузом бегает некий Келвин, голубой наркоман, чтобы тот его вылечил. Та же история — врачи не видят причин его отвратительного самочувствия. Хаузу неинтересно — ВИЧ, вот и всё… Но все думают, что Хауз его ударил, поэтому приходится брать…

Келвин проносит в больницу наркотики.

Келвин чихает на Кэмерон кровью и та боится, что заразилась СПИДом.

Кэмерон, вместо того, чтобы уничтожить наркоту, по совету Келвина принимает амфетамины и под кайфом тянет Чейза в постель. Хауз моментально обо всем догадывается.

Преступление серии: Хауз провоцирует отца пациента, чтобы тот его ударил. Специально, чтобы ударить в ответ, тем самым вызвать шок, подобный шоку у сына, чтобы иметь возможность вылечить.

Серия 8

Умерла пациентка, Стейси в качестве адвоката больницы разбирается, что произошло — на Чейза подали в суд.

Цитата Хауза практически описывает произошедшее: «Знаешь, что на самом деле убило ее? Чейз забыл задать стандартный вопрос о боли в животе. Из-за этого он поставил ей неверный диагноз, язва прорвалась, пошло заражение, кровяное давление упало, образовались тромбы, и она потеряла печень… » Но, конечно, как в каждой серии про Хауза, не все так просто, как можно написать в одном предложении…

Цитата, Хауз: «Степень тяжести ошибок определяется серьезностью их последствий».

Разработка системы управления профессиональными рисками, идентификация и оценка профессиональных рисков с учетом реестра опасностей.

Согласно требований ТК РФ, работодатели на территории России обязаны организовать процедуру оценки профессиональных рисков, в рамках создания системы управления профессиональными рисками (СУПР), которая является неотъемлемой частью системы управления охраной труда (СУОТ) на предприятии (организации).

С целью разработки и внедрения системы управления профессиональными рисками в отдельно взятой организации, руководителю совместно с уполномоченными по охране труда должностными лицами, необходимо:

- Издать приказ по организации о создании комиссии по оценке профессиональных рисков.

- Утвердить положение о системе управления профессиональными рисками.

- Утвердить положение по идентификации опасностей и определению уровней профессиональных рисков.

- Осуществить идентификацию и оценку профессиональных рисков, согласно пунктов 2 и 3.

- Организовать информирование работников о результатах оценки профрисков (картами профрисков)

- Своевременно вносить корректировки, согласно штатных изменений или изменений технологических процессов и/или оборудования.

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ

Настоящее Положение об управлении профессиональными рисками содержит описание управления профессиональными рисками как одной из процедур системы управления охраной труда (далее – СУОТ) в ООО “Ваша фирма” (далее – организация).

- Общие положения

- Процедура управления профессиональными рисками в организации предполагает:

- выявление опасностей;

- оценку уровней профессиональных рисков;

- снижение уровней профессиональных рисков.

- Процедура управления профессиональными рисками в организации учитывает следующее:

- управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой и будущей деятельности организации;

- тяжесть возможного ущерба растёт пропорционально увеличению числа работников, подвергающихся опасности;

- все оцененные профессиональные риски подлежат управлению;

- процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью обеспечения эффективной реализации мер по их снижению;

- эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна постоянно оцениваться.

- В целом деятельность организации по управлению профессиональными рисками можно представить в виде схемы.

Идентификация (выявление) опасностей

2.1. Выявление опасностей является начальным и самым важным этапом оценки рисков, учитывающим недостатки в охране труда, которые могут причинить вред здоровью и безопасности людей. При этом рассматриваются следующие вопросы:

Какие опасности возникают в работе?

Что является причинами опасности?

Где проявляется опасность?

Кто подвержен опасности?

В каких ситуациях работники могут подвергнуться опасности?

2.2. Идентификация (выявление) опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, осуществляется администрацией учреждения с привлечением работника, уполномоченного исполнять обязанности специалиста по охране труда, членов комитета по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.

- В учреждении формируется и поддерживается в актуальном состоянии Реестр опасностей, в котором предусмотрено упорядочивание всех выявленных опасностей исходя из приоритета необходимости исключения или снижения уровня создаваемого ими профессионального риска и с учётом не только штатных условий деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными авариями (по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему положению).

2.4. Выявление опасностей предусматривает определение и учёт опасности для здоровья работников, исходящей из характера трудовой деятельности, производственного помещения, иных рабочих зон и условий труда. Учитываются ранее выявленные опасности, а также такие факторы опасности, которые могут причинить вред в силу личных особенностей работников и факторов трудовой деятельности.

2.5. Факторы опасности фиксируются по итогам контрольного обхода рабочих мест, опроса работников, наблюдения за действиями работников во время выполнения ими трудовых функций.

2.6. Причины опасных ситуаций и событий, приводящих к ним, анализируются с точки зрения организации труда, условий труда, действий работников, соблюдения требований охраны труда, опасных приёмов трудовой деятельности, организации руководства структурным подразделением, организациям.

2.7. Учитываются опасные ситуации, возникающие как при обычном ходе рабочего процесса, так и в исключительных и редких ситуациях. Исключительными ситуациями в учреждении можно считать следующие:

- замена работника другим (по причине отпуска, болезни и др.);

- работа практиканта;

- уборка, ремонт во время работы.

2.8. Анализ причин, приводящих к опасной ситуации, включающий установление цепи событий, приводящих к опасной ситуации, учитывается при разработке мероприятий по предотвращению рисков.

2.9. При идентификации опасностей выявляются работники, которые могут быть по разным причинам наиболее подвержены опасностям. К ним относятся молодые работники, беременные женщины, инвалиды, пожилые люди.

- Оценка рисков

3.1. Риск является сочетанием вероятности и возможной величины вреда, причиняемого опасностью.

3.2. Определение величины риска производится с целью установления его степени и ранжирования факторов опасности.

3.3. Определение величины риска проводится в ситуации, соответствующей моменту контроля, без преувеличения и преуменьшения риска. В оценке необходимо стремиться к наиболее объективной величине.

3.4. Величина риска образуется из вероятности опасного события и значимости (серьезности) причиняемых им последствий. В документы оценки рисков вносится величина риска, основываясь на его последствиях. При необходимости совокупная величина может определяться по нескольким различным последствиям.

3.5. Значимость последствий означает серьезность причиняемого здоровью человека вреда, вызываемого событием, вызвавшим этот вред.

3.6. При оценке серьёзности последствий учитываются следующие факторы:

- характер причиненного вреда (незначительный / значительный);

- широта последствий (сколько лиц пострадало);

- повторяемость вредного воздействия / нет повторяемости;

- продолжительность вредного воздействия (короткая /длительная.)

3.7. Уровень серьёзности последствий, вызванных опасностью, оценивается по критериям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1. Определение серьезности последствий

|

Уровень серьёзности последствий |

Критерии серьезности последствий |

|

1.Незначительные |

Событие вызывает кратковременное заболевание или нарушение здоровья, которые не предполагают обращение за медицинской помощью, вследствие чего возможно отсутствие на работе не более трёх дней. |

|

2.Умеренно значимые |

Событие вызывает значительные и длительные последствия. Предполагает обращение за медицинской помощью, временную нетрудоспособность 3 до 30 дней и, как следствие, отсутствие на работе. |

|

3. Серьезные |

Событие вызывает постоянные и необратимые повреждения. Предполагает тяжёлую временную нетрудоспособность более 30 дней и, как следствие, отсутствие на работе или постоянную нетрудоспособность (серьёзные профессиональные заболевания, необходимость смены профессии, стойкая нетрудоспособность или летальный исход). |

В определении серьезности последствий, особенно в опасных случаях, и при оценке значения их в ущербе для здоровья, необходимо учитывать компетентное мнение специалистов в области медицины.

3.8. При оценке степени вероятности событий, приводящих к опасной ситуации, учитываются такие факторы, как:

- частота проявления вредного воздействия;

- продолжительность вредного воздействия;

- возможность предвидеть заранее появление вредного воздействия;

- возможность предотвратить вредное воздействие.

3.9. Степень вероятности событий, приводящих к опасной ситуации, оценивается в соответствии с критериями, приведёнными в таблице 2.

Таблица 2. Определение степени вероятности события

|

Степень вероятности |

Критерии вероятности события |

|

1. Маловероятно |

Событие, которое возникает редко и нерегулярно. |

|

2. Вероятно |

Событие, которое возникает время от времени, но нерегулярно. |

|

3.Высокая вероятность |

Событие, которое возникает часто и регулярно. |

3.10. Величина риска определяется одним из наиболее применяемых способов (по стандарту BS 8800), представленному в таблице 3.

Таблица 3. Оценка величины риска

|

Вероятность |

Последствия |

||

|

Незначительные |

Умеренно значимые |

Серьезные |

|

|

Малая |

1 Малозначимый риск |

2 Малый риск |

3 Умеренный риск |

|

Средняя |

2 Малый риск |

3 Умеренный риск |

4 Значительный риск |

|

Высокая |

3 Умеренный риск |

4 Значительный риск |

5 Недопустимый риск |

В таблице принято три уровня серьезности последствий и три уровня вероятности возникновения вреда. Сначала определяется серьезность последствий, причиненных ситуацией, с помощью трёх разных позиций в верхней строке таблицы, а после этого оценивают вероятность причиненного вреда с помощью первого столбца. На пересечении трёх выбранных направлений окажется величина найденного уровня риска. Величины риска различаются от минимальной, значение «1» (малозначимый риск), до максимальной, значение «5» (недопустимый риск).

3.11. Величина риска определяет, какие действия по управлению риском необходимо предпринять для снижения или исключения риска (таблица 4).

Таблица 4. Действия по управлению риском

|

Величина риска |

Действия по управлению риском |

|

Малозначимый риск |

Этот риск считается допустимым. Не требуются дополнительные действия. Необходимо поддержание средств управления риском в рабочем состоянии. |

|

Малый риск |

Не требуются дополнительные средства управления риском; действиям по дальнейшему снижению этого риска даётся низкий приоритет. Работодателю необходимо провести мероприятия, которые позволяют убедиться, что средства управления риском поддерживаются в рабочем состоянии. |

|

Умеренный риск |

Работодателю необходимо планировать мероприятия по снижению риска и определять сроки выполнения данных мероприятий. Мероприятия по снижению риска должны быть выполнены в установленные сроки. Возможно, должны быть выделены значительные ресурсы на дополнительные меры управления риском. |

|

Значительный риск |

Этот риск является недопустимыми. Необходимы значительные улучшения в средствах управления риска, чтобы риск был снижен до приемлемого или допустимого уровня. Работа должна быть остановлена до тех пор, пока не будут приведены в действие средства управления риском, снижающие величину риска до умеренного и ниже. Если снижение риска невозможно, работа должна быть запрещена. |

|

Недопустимый риск |

Категорически запрещается работа в данных условиях до тех пор, пока уровень риска не станет допустимым |

- Воздействие на риск

4.1. В качестве методов воздействия на риск применимы следующие:

- исключение риска,

- снижение риска.

4.2. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков относятся:

- исключение опасной работы (процедуры);

- замена опасной работы (процедуры) менее опасной;

- реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия опасностей на работников;

- реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на работников;

- использование средств индивидуальной защиты;

- страхование профессионального риска.

- Оценка эффективности мер по управлению профессиональными рисками

5.1. Эффективность мер по управлению профессиональными рисками оценивается в ходе внутреннего аудита СУОТ (1 раз в год) по разрабатываемой в учреждении программе.

5.2. Уровень эффективности мер по управлению профессиональными рисками определяется по критериям в соответствии с разрабатываемой программой внутреннего аудита СУОТ.

- Распределение ответственности

6.1. Ответственность за реализацию процедуры управления профессиональными рисками в учреждении в целом, формирование Реестра опасностей несёт директор.

6.2. Ответственность за проведение процесса идентификации опасностей и достоверность предоставляемых данных (Приложение 2 к настоящему положению) по результатам идентификации опасностей возлагается на начальников (руководителей) структурных подразделений.

6.3. Ответственность за оформление результатов идентификации опасностей (Приложение 3 к настоящему положению) и хранение документации по процедуре управления рисками в учреждении несёт работник, уполномоченный исполнять обязанности специалиста по охране труда (при наличии) или директор.

6.4. Планирование мероприятий по воздействию на риск и контроль за их выполнением осуществляется администрацией учреждения с привлечением представителей работников учреждения.

Приложение 1 к Положению

об управлении профессиональными рисками,

утверждённому приказом

от 2021 года №

Реестр опасностей (форма)

|

№ п/п |

Вид опасности |

|

1. |

|

|

1.1. |

|

|

2. |

|

|

2.1. |

Приложение 2 к Положению

об управлении профессиональными рисками,

утверждённому приказом

от 2021 года №

Оценка рисков в структурном подразделении

______________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения)

|

Вид опасности |

Вероятность возникновения опасного события |

Тяжесть последствий выявленной опасности |

Уровень риска |

Составил

_____________ _____________________________________________

(подпись) (должность, Ф.И.О. руководителя структурного подразделения)

Получил

_____________ _____________________________________________

(подпись) (должность, Ф.И.О. работника, уполномоченного исполнять обязанности

специалиста по охране труда)

Приложение 2 к Положению

об управлении профессиональными рисками,

утверждённому приказом

от 2021 года №

Сводная таблица оценки рисков на рабочих местах в учреждении

|

Наименование структурного подразделения |

Должность/ профессия |

Идентификация опасности |

Общая оценка риска |

Мероприятия по воздействию на риск |

Составил

_____________ _____________________________________________

(подпись) (должность, Ф.И.О. работника, уполномоченного исполнять обязанности

специалиста по охране труда)

|

УТВЕРЖДАЮ |

|

Генеральный директор |

|

ООО «Ваша фирма» |

|

____________ Фамилия И.О. |

|

«____» ___________ 2021 г. |

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

- НАЗНАЧЕНИЕ

- Целью настоящего документа является создание и организация процедуры управления профессиональными рисками в ООО «Ваше ЮЛ».

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Владельцем настоящего документа является Общество с ограниченной ответственностью ООО «Ваше ЮЛ».

- Настоящее положение устанавливает требования к построению системы управления профессиональными рисками в ООО «Ваше ЮЛ» и процедурам управления профессиональными рисками.

- НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».

3.2. Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда».

3.3. «ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.07.2012 N 154-ст).

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Система управления профессиональными рисками является частью системы управления охраной труда в ООО «Ваше ЮЛ».

4.2. Настоящее положение разработано с целью управления рисками и улучшения показателей деятельности в области безопасности и охраны труда.

- ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

5.1. В настоящем Положении применены термины с соответствующими определениями и сокращениями:

Допустимый риск: Риск, уменьшенный до уровня, который организация может допустить, учитывая свои правовые обязательства и собственную политику в области профессионального здоровья и безопасности. [OHSAS 18001:2007, пункт 3.1].

Идентификация опасности: Процесс распознания существования опасности и определения её характеристик. [OHSAS 18001:2007, пункт 3.7].

Опасность: Источник, ситуация или действие, которые потенциально могут привести к травме, ухудшению здоровья или сочетание перечисленного. [OHSAS 18001:2007, пункт 3.6].

Оценка риска: Процесс оценки риска (-ов), происходящего от опасности, с учетом адекватности существующих мер управления, а также принятие решения, допустим ли риск или нет.

Риск в области охраны труда и промышленной безопасности (риск): Сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия(ий) и степени тяжести травмы или ухудшения здоровья, которые могут быть вызваны таким событием или воздействием (ями). [OHSAS 18001:2007, пункт 3.22].

- ОРГАНИЗАЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКА

6.1. Работу по идентификации опасностей и оценке рисков, разработке мер управления рисками в ООО «Ваше ЮЛ» возглавляет генеральный директор.

6.2. Генеральный директор ООО «Ваше ЮЛ» осуществляет координацию деятельности по организации и проведению идентификации опасностей, оценки рисков, документирования результатов оценки рисков и последующей разработки мероприятий.

6.3. Для полноты оценки профессиональных рисков к работе могут быть привлечены подрядные организации или специалисты, обладающие достаточным опытом и компетенцией для выполнения данной работы.

6.4. Лица, проводящие оценку профессиональных рисков, должны знать опасности, присущие оцениваемой деятельности и применяемые меры по их управлению.

6.5. Служба (специалист) по охране труда ООО «Ваше ЮЛ» осуществляют информирование работников о результатах оценки рисков, связанных с выполняемой ими деятельностью, включая работников подрядных организаций, выполняющих работы на объектах организации.

6.6. Информирование работников о фактических и возможных последствиях для здоровья и безопасности выполняемой ими работы осуществляется при:

- обучении работников по ОТ различных уровней;

- проведении всех видов инструктажей по ОТ;

- информировании о произошедших несчастных случаях, авариях и инцидентах.

- ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКА РИСКОВ

7.1. Цель идентификации – выявить все опасности, исходящие от технологического процесса, опасных веществ, выполняемых работ, оборудования и инструмента, участвующего в технологическом процессе.

7.2. На первоначальном этапе формируется перечень рабочих мест, на которых необходимо провести работы по идентификации опасностей.

При составлении перечня рабочих мест руководители структурных подразделений анализируют, уточняют и вносят в перечень следующую информацию:

– наименование должностей (профессий) работников;

– выполняемые на рабочих местах операции и виды работ;

– места выполнения работ;

– используемые при выполнении работ или находящиеся в местах выполнения работ здания и сооружения, оборудование, инструменты и приспособления, сырье и материалы;

– возможные аварийные ситуации при выполнении работ или в местах выполнения работ;

– описание и причины несчастных случаев и других случаев травмирования;

– вредные и (или) опасные производственные факторы, имеющиеся на рабочем месте по результатам СОУТ.

Информация о технологическом процессе собирается и анализируется с учетом не только штатных условий своей деятельности, но и случаев отклонения в работе, в том числе связанных с возможными авариями.

7.3. Работы по идентификации опасностей осуществляются с привлечением службы (специалиста) охраны труда, комитета (комиссии) по охране труда, работников или уполномоченных ими представительных органов.

Обследование рабочих мест в структурном подразделении включает:

– обход рабочих мест с осмотром территории (производственных помещений), проходов на рабочие места и путей эвакуации;

– наблюдение за выполнением работниками порученной им работы и их действиями;

– выявление опасностей и оценку применяемых (существующих) мер контроля (диалог с руководителем работ и работниками);

– выявление источников опасностей и (или) опасных ситуаций (инициирующих событий), связанных с выполняемой работой.

При обследовании рабочих мест специалистами группы выявляются опасности связанные с:

– характеристиками, которыми обладают сырье и материалы, оборудование, инструменты и приспособления, здания и сооружения, технологические процессы.

– невыполнением и нарушением требований безопасности и ОТ, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами и другими внутренними документами.

При выявлении опасностей учитываются несоответствия и нарушения, выявленные при проведении проверок функционирования СУОТ в структурном подразделении.

Присутствие и участие работников при обследовании рабочих мест обеспечивает руководитель данного структурного подразделения.

При обследовании рабочих мест учитываются редко выполняемые работы (уборка территории, внеплановая остановка оборудования, критические погодные условия и т.п.), в том числе действия персонала в аварийных ситуациях (авария, пожар, взрыв, отключение электроэнергии и др.).

7.4. Примерный перечень опасностей (классификатор) приведен в Приложении 1.

7.5. При идентификации опасных событий необходимо применять метод «Что будет, если?» и соотнести его к «отказу» имеющихся мер управления или к отсутствию таковых для конкретного проявления опасности. Таким образом определяются наихудшие возможные варианты опасных событий и их последствий.

7.6. После сопоставления результатов обследования с базовым перечнем (классификатором) опасностей составляется перечень идентифицированных опасностей и оцененных рисков на рабочем месте (профессии, должности).

7.7. Для идентифицированных опасностей определяются существующие меры управления, такие, например, как:

- средства коллективной защиты – ограждение машин, блокировки, сигнализации, предупредительные огни, сирены;

- административные меры управления – надписи о соблюдении безопасности, предупреждения, маркировка опасных зон, маркировка пешеходных дорожек, процедуры обеспечения безопасности, проверки оборудования, контроль доступа, системы обеспечения безопасности работы, наряды — допуски на проведение работ, инструктажи по ОТ и т.д.;

- организационные меры – замена оборудования, машин и механизмов, модернизация существующего оборудования, машин и механизмов и т.д.;

- средства индивидуальной защиты.

7.8. Опасности, связанные с вредными факторами, которые могут привести к возникновению профессиональных заболеваний, а также результаты оценки, которые относятся к таким опасностям, должны быть представлены в материалах специальной оценки условий труда. Меры по снижению связанных с ними рисков необходимо представить в плане мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. Указанные опасности и связанные с ними Ваше ЮЛ не повторяют в оценке профессиональных рисков. Однако, следует учитывать присущие рабочему месту опасности, которые по каким-либо причинам отсутствуют в карте специальной оценки условий труда (повышенная яркость освещения, отраженная блесткость и т. п.).

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РИСКА

8.1. Для оценки уровня профессионального риска используется метод «Матрица последствий и вероятностей» по ГОСТ Р 58771-2019.

Используется матрица, адаптированная для оценки уровня эскалации риска травмирования работника на основании вероятности наступления опасного события и возможных последствий реализации риска. Приложение 2.

8.2. Процесс определения уровня риска состоит из нескольких этапов:

- оценка тяжести последствий опасного события;

- оценка вероятности последствий опасного события;

- определение уровня риска.

8.2. Тяжесть возможных последствий идентифицированных опасных событий оценивается на предмет принадлежности к одной из 5-ти категорий тяжести риска:

- Пренебрежимо малый – Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность.

- Низкий – Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней.

- Средний – Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья.

- Высокий – От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом.

- Экстремальный – Более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания.

8.3. Вероятность проявления последствий опасного события оценивается на предмет ее принадлежности к одной из 5-ти категорий вероятности риска:

- Пренебрежимо малая – Почти невозможно – может случится только в экстремальных обстоятельствах.

- Низкая – Скорее всего не произойдет – маловероятно, что событие произойдет.

- Средняя – Можно предположить – возможность события оценивается как 50/50.

- Высокая – Возможно – событие может произойти, и это не будет неожиданностью.

- Экстремальная – Обязательно произойдет – несомненно, что в обозримом будущем данное событие наступит.

8.4. Следует учесть, что категория вероятности определяется на основе вероятности возникновения конкретного последствия опасного события, а не вероятности непредотвращенного опасного события или произошедшего инцидента.

8.5. Оценку вероятности необходимо проводить с учетом существующих мер управления, основываясь на опыте и на мнении специалистов, входящих в группу по оценке рисков о возможности того или иного последствия опасного события.

8.6. Уровень риска определяется как произведение тяжести и вероятности последствий конкретного опасного события в соответствии с приложением 2.

8.7. В зависимости от величины и значимости Ваше ЮЛ, определяемые на основе матрицы, подразделены на три степени:

– низкие (величина риска находится в пределах Н1÷ Н4);

– средние (величина риска находится в пределах С5 ÷ С12);

– высокие (величина риска находится В15 ÷ В25).

- РАЗРАБОТКА МЕР ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ РИСКОВ

9.1. Управление риском включает в себя принятие решений о приоритетности выполнения мер по управлению риском и разработку соответствующих мероприятий по его снижению.

9.2. Все идентифицированные Ваше ЮЛ после их оценки подлежат управлению с учетом приоритетов применяемых мер, в качестве которых используют:

– исключение опасной работы (процедуры);

– замену опасной работы (процедуры);

– технические методы ограничения воздействия опасностей на работников;

– организационные методы ограничения времени воздействия опасностей на работников;

– средства коллективной и индивидуальной защиты

– страхование профессионального риска.

9.3. Необходимо использовать превентивные меры управления профессиональными рисками (наблюдение за состоянием здоровья работника, осведомление и консультирование об опасностях и профессиональных рисках на рабочих мест, инструктирование и обучение по вопросам системы управления профессиональными рисками и др.) и отдавать им предпочтение.

9.4. Для эффективного выполнения мероприятий по управлению профессиональными рисками, необходимо использовать, как правило, сочетание различных мер, и не полагаться на одну единственную меру.

9.5. Эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна постоянно оцениваться.

- ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

10.1. Для каждой профессии (должности) работника предприятия оформляется карта оценки профессиональных рисков в соответствии с приложением 3.

В случае если у работников с одинаковой должностью отличается уровень контроля над риском (отличаются меры управления риском, присутствуют дополнительные опасности и прочее) на такие рабочие места оформляется самостоятельная карта оценки профессионального риска.

10.2. Перечень идентифицированных опасностей действующих на всех работников предприятия оформляется в виде реестра опасностей согласно приложения 4.

Для условного ранжирования значимости рисков применяется интегральная оценка уровня риска, рассчитываемая по формуле: ИОУпр = ∑ (ОУпр х ЧРрм), где ИОУпр – интегральная оценка уровня риска по отдельной опасности; ОУпр – оценка уровня профессионального риска по соответствующей опасности для отдельного рабочего места (Так же учитывается, что один риск может встречаться на рабочем месте несколько раз); ЧРрм – численность работников на отдельном рабочем месте.

10.3. Перечень регулярных мер управления риском оформляется в виде Переченя мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков в соответствии с приложением 5.

Приложение 1

Примерный перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников

- Механические опасности

- Опасность падения

- Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании;

- Опасность падения из-за потери равновесия при подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- Опасность падения с высоты;

- Опасность падения с высоты вместе с сооружением;

- Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- Опасность падения в яму;

- Опасность удара

- Опасность удара из-за падения перемещаемого груза;

- Опасность удара из-за падения случайных предметов;

- Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши

- Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления

- Опасность удара тяжелым инструментом

- Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления

- Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования

- Опасность удара отлетающими осколками

- Опасность удара жидкостью под давлением

- Опасность удара газом под давлением

- Опасность удара от механического упругого элемента

- Опасность падения на ноги тяжелого предмета

- Опасность укола

- Опасность укола из-за натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие);

- Опасность укола в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин;

- Опасность затягивания

- Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;

- Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;

- Опасность пореза

- Опасность воздействия движущегося абразивного элемента;

- Опасность трения или абразивного воздействия в результате движения работника;

- Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин;

- Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев;

- Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента;

- Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);

- Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами;

- Опасность заваливания

- Опасность заваливания горной породой, земляными массы, скалами, камнями;

- Опасность заваливания ветхими элементами зданий, кровли, стен;

- Опасность заваливания частично собранными конструкциями или сооружениями;

- Опасность заваливания строительными лесами, лестницами;

- Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков;

- Опасность разрыва;

- Опасность падения

- Электрические опасности

- Опасность воздействия электрического тока

- Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;

- Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением более 1000 В;

- Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) до 1000 В;

- Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) более 1000 В;

- Другие электрические опасности

- Опасность попадания под шаговое электричество;

- Опасность поражения электростатическим зарядом;

- Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте;

- Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги;

- Опасность поражения при прямом попадании молнии;

- Опасность косвенного поражения молнией;

- Опасность воздействия электрического тока

- Термические опасности

- Опасность ожога

- Опасность ожога из-за контакта с поверхностью имеющую высокую температуру;

- Опасность ожога из-за контакта с жидкостью имеющую высокую температуру;

- Опасность ожога из-за контакта с газом, имеющим высокую температуру;

- Опасность ожога от воздействия открытого пламени;

- Опасность ожога роговицы глаза;

- Опасность обморожения

- Опасность обморожения из-за контакта с поверхностью имеющую низкую температуру;

- Опасность обморожения из-за контакта с жидкостью имеющую низкую температуру;

- Опасность обморожения из-за контакта с газом, имеющим низкую температуру;

- Опасность ожога

- Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности

- Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха;

- Опасность перегрева из- за воздействия повышенной температуры воздуха;

- Опасность воздействия влажности;

- Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха пониженной температуры;

- Опасности из-за недостатка кислорода в воздухе

- Опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях;

- Опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями;

- Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях;

- Опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах;

- Барометрические опасности

- Опасность воздействия повышенного барометрического давление;

- Опасность воздействия пониженного барометрического давление;

- Опасность воздействия резкого изменения барометрического давления;

- Опасности, связанные с воздействием химического фактора

- Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ;

- Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов;