Под

риском необнаружения понимают субъективно

определяемую аудитором вероятность

того, что применяемые в ходе проверки

аудиторские процедуры не позволяют

обнаружить реально имеющиеся существенные

в отдельности либо в совокупности

нарушения. Он является показателем

эффективности и качества работы аудитора

и зависит от его квалификации и порядка

проведения конкретной аудиторской

проверки.

Аудитор должен на основе

оценки внутрихозяйственного риска и

риска средств контроля определить

допустимый в своей работе риск

необнаружения и с учетом его минимизации

спланировать требуемые аудиторские

процедуры. В отличие от внутрихозяйственного

риска и рискасредств контроля, величину

которых аудитор может только оценить,

риск необнаружения он может контролировать,

изменяя характер, время и масштабы

отдельных проверок по существу.

Между

риском необнаружения и комбинацией

внутрихозяйственного риска и риска

средств контроля существует обратная

связь. Если аудитор оценил внутрихозяйственный

риск и риск средств контроля как высокий,

он обязан снизить риск необнаружения,

т.е. вынужден работать более внимательно,

увеличить затраты времени на проверку;

повысить объемы аудиторских выборок и

другие процедуры. Если в ходе планирования

установлено, что внутрихозяйственный

риск и риск средств контроля имеют

достаточно низкие значения, аудитор

может уменьшить затраты времени на

проверку и применить менее трудоемкие

методы получения аудиторских доказательств.

На величину уровня риска необнаружения

оказывает большое влияние проведение

повторной аудиторской проверки. Если

же проверка проводится в первый раз, в

данном случае риск необнаружения ошибки

аудитором более высок.

Аудитор

должен оценить риск необнаружения, так

как он напрямую связан с объемом работы,

объем работы — с себестоимостью, а

себестоимость — с общей стоимостью

аудита. При расчете риска необнаружения

аудиторы обычно используют логический

подход. Он заключается в концентрации

внимания непосредственно на предотвращении

или обнаружении существенных ошибок

или нарушений в бухгалтерской (финансовой)

отчетности.

Для этой цели надо сделать

следующие действия: проанализировать

типичные ошибки или нарушения, которые

могут возникнуть; определить процедуры

контроля за организацией бухгалтерского

учета и составления отчетности; установить

степень воздействия недостатков

управления на характер, сроки проведения

и объем процедур аудита.

Риск

необнаружения можно определить по

формуле следующим образом:

РН

= АР/(НРРК),

где РН — риск необнаружения;

АР

— аудиторский риск;

HP

— внутрихозяйственный риск;

РК

— риск средств контроля.

31. Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском.

Аудиторская

организация и индивидуальный аудитор

в процессе проведения аудита обязаны

оценивать существенность и ее взаимосвязь

с аудиторским риском.

Информация

об отдельных активах, обязательствах,

доходах, расходах, и хозяйственных

операциях, а также составляющих капитала

считается существенной, если ее пропуск

или искажения может повлиять на

экономические решения пользователей,

принятые на основе финансовой

отчетности.

В соответствии с

МСА

«Существенность в аудите», между уровнем

существенности и аудиторским риском

существует обратная зависимость:

а)

чем выше уровень существенности (т. е.

чем больше допустимая ошибка), тем ниже

аудиторский риск;

б) чем ниже

уровень существенности (т. е. чем меньше

допустимая ошибка), тем выше

аудиторский

риск.

При оценке риска необходимо

использовать не менее трех градаций:

высокий, средний, низкий. Аудитор

оценивает то, что является существенным,

по своему профессиональному суждению.

При

разработке плана аудита аудитор

устанавливает приемлемый уровень

существенности с целью выявления

существенных искажений. Тем не менее,

как значение (количество), так и характер

(качество) искажений должны приниматься

во внимание.

Примерами

качественных искажений являются:

—

недостаточное или неадекватное описание

учетной политики, когда существует

вероятность того, что пользователь

финансовой (бухгалтерской) отчетности

будет введен в заблуждение таким

описанием;

— отсутствие раскрытия

информации о нарушении нормативных

требований в случае, когда существует

вероятность того, что последующее

применение санкций сможет оказать

значительное влияние на результаты

деятельности аудируемого лица.

Аудитору

необходимо рассмотреть возможность

искажений в отношении сравнительно

небольших величин, которые в совокупности

могут оказать существенное влияние

на финансовую (бухгалтерскую)

отчетность.

Аудитор рассматривает

существенность как на уровне финансовой

отчетности в целом, так и в отношении

остатка средств по отдельным счетам

бухгалтерского учета групп однотипных

операций.

При оценке достоверности финансовой

(бухгалтерской) отчетности аудитору

следует определить, является ли

совокупность неисправленных искажений,

выявленных в ходе аудита, существенной.

Если

аудитор приходит к выводу о том, что

искажения могут оказаться существенными,

ему необходимо снизить аудиторский

риск посредством проведения дополнительных

аудиторских процедур или потребовать

от руководства аудируемого лица внесения

поправок в финансовую отчетность.

Руководство вправе внести поправки в

финансовую отчетность с учетом выявленных

искажений.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Риски существенного искажения

A36. Риски существенного искажения могут существовать на двух уровнях:

— на уровне финансовой отчетности в целом;

— на уровне предпосылок в отношении видов операций, остатков по счетам и раскрытия информации.

A37. Риски существенного искажения на уровне финансовой отчетности в целом обозначают такие риски существенного искажения, которые распространяются на финансовую отчетность в целом и потенциально затрагивают целый ряд предпосылок.

A38. Риски существенного искажения на уровне предпосылок оцениваются для того, чтобы определить характер, сроки и объем дальнейших аудиторских процедур, необходимых для получения достаточного количества надлежащих аудиторских доказательств. Эти доказательства позволяют аудитору выразить мнение по финансовой отчетности на приемлемо низком уровне аудиторского риска. Для решения задачи оценки рисков существенного искажения аудиторы пользуются разными приемами. Так, например, для того, чтобы выйти на приемлемый уровень риска необнаружения, аудитор может воспользоваться моделированием, при котором общие связи между отдельными компонентами аудиторского риска будут представлены в математических терминах. Некоторые аудиторы считают такое моделирование полезным на стадии планирования аудиторских процедур.

A39. Риски существенного искажения на уровне предпосылок состоят из двух компонентов: неотъемлемый риск и риск средств контроля. Неотъемлемый риск и риск средств контроля представляют собой риски организации; они существуют независимо от аудита финансовой отчетности.

A40. На неотъемлемый риск оказывают влияние факторы неотъемлемого риска. В зависимости от степени влияния факторов неотъемлемого риска на подверженность предпосылки искажению уровень неотъемлемого риска изменяется по шкале, именуемой диапазоном неотъемлемого риска. Аудитор определяет значительные виды операций, остатки по счетам и раскрытие информации, а также соответствующие предпосылки в рамках процесса выявления и оценки рисков существенного искажения. Например, остатки по счетам, состоящие из сумм, полученных из оценочных значений, которые подвержены значительной неопределенности расчетных оценок, могут быть определены как значительные остатки по счетам и оценка аудитором неотъемлемого риска в отношении соответствующих рисков на уровне предпосылок может быть выше в результате высокой степени неопределенности оценки.

(в ред. поправок, утв. Приказом Минфина России от 27.10.2021 N 163н)

(см. текст в предыдущей редакции)

A40a. На неотъемлемый риск могут оказывать влияние и внешние обстоятельства, приводящие к возникновению бизнес-рисков. Например, в результате развития новых технологий какой-либо продукт может морально устареть, что приведет к тому, что оценка его запасов может оказаться завышенной. На неотъемлемый риск, относящийся к конкретной предпосылке, могут оказывать влияние также и те факторы в организации и ее окружающей среде, которые относятся к нескольким или всем видам операций, остаткам по счетам или раскрытию информации. Такие факторы могут включать, например, недостаточность рабочего капитала для продолжения операционной деятельности или упадок в той или иной отрасли, характеризующийся большим количеством банкротств среди организаций отрасли.

(п. A40a введен поправками, утв. Приказом Минфина России от 27.10.2021 N 163н)

A41. Риск средств контроля является функцией действенности проектирования, внедрения и поддержания в рабочем состоянии руководством организации средств ее контроля, призванных противостоять выявленным рискам, угрожающим достижению тех целей организации, которые имеют отношение к подготовке финансовой отчетности организации. Однако, как бы хорошо ни были спроектированы и внедрены средства внутреннего контроля, они могут лишь снизить, но не устранить риски существенного искажения в финансовой отчетности вследствие неотъемлемых ограничений контроля. К ним относятся, например, возможность человеческих ошибок и просчетов или обхода средств контроля в результате сговора или неудачного управленческого решения, отменяющего действие средств контроля. Следовательно, некоторый риск средств контроля будет существовать всегда. Международные стандарты аудита предусматривают условия, при которых аудитор должен или может проверять операционную эффективность средств внутреннего контроля при определении природы, сроков и объема проводимых процедур проверки по существу <18>.

(в ред. поправок, утв. Приказом Минфина России от 27.10.2021 N 163н)

(см. текст в предыдущей редакции)

———————————

<18> МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски», пункты 7 — 17.

A42. <3> Оценка рисков существенного искажения может выражаться в количественных терминах, таких как проценты, или в терминах, не носящих количественного характера. В любом случае сама необходимость проведения аудитором надлежащих оценок рисков более важна, чем выбор того или иного подхода, с помощью которого они могут производиться. Международные стандарты аудита как правило рассматривают категорию «риск существенного искажения», не рассматривая неотъемлемый риск и риск средств контроля в отдельности. Однако МСА 315 (пересмотренный, 2019 г.) <4> требует чтобы неотъемлемый риск оценивался отдельно от риска средств контроля, чтобы обеспечить основу для разработки и выполнения дальнейших аудиторских процедур для реагирования на оцененные риски существенных искажений на уровне предпосылок.

(в ред. поправок, утв. Приказом Минфина России от 30.12.2020 N 335н, от 27.10.2021 N 163н)

(см. текст в предыдущей редакции)

———————————

<3> Обратите внимание, что пункт A42 МСА 200 сформулирован для обновленного параграфа, представленного отдельно как соответствующая поправка, относящаяся к МСА 540 (пересмотренному) и согласующимся поправкам к нему.

(сноска введена поправками, утв. Приказом Минфина России от 27.10.2021 N 163н)

<4> МСА 315 (пересмотренный, 2019 г.) «Выявление и оценка рисков существенного искажения».

(в ред. поправок, утв. Приказом Минфина России от 27.10.2021 N 163н)

(см. текст в предыдущей редакции)

<2> Сноска исключена. — Поправки, утв. Приказом Минфина России от 27.10.2021 N 163н.

(см. текст в предыдущей редакции)

A43. Требования и рекомендации по выявлению и оценке рисков существенного искажения на уровне финансовой отчетности и на уровне предпосылок содержатся в МСА 315 (пересмотренном).

A43a. Аудитор выявляет и оценивает риски существенного искажения для определения характера, сроков проведения и объема дальнейших аудиторских процедур, которые необходимы для получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств <6>.

(п. А43a введен поправками, утв. Приказом Минфина России от 27.10.2021 N 163н)

———————————

<6> МСА 330, пункт 6.

(сноска введена поправками, утв. Приказом Минфина России от 27.10.2021 N 163н)

В современной экономике часто звучат термины: «аудиторы», «аудиторская проверка», «аудиторское заключение»… В данной статье разъясняются основные моменты, касающиеся аудиторской деятельности, рассказывается о структуре и внутренних стандартах аудиторской организации и ее рисках.

Аудиторская деятельность: определения, основания проведения, нормативно-правовое регулирование

Исторической родиной современного аудита считается Англия, где начиная с 1844 г. выходит серия законов о компаниях, которые обязывали правления акционерных компаний не реже одного раза в год приглашать специального человека для проверки бухгалтерских счетов и отчета перед акционерами.

В нашей стране аудиторская деятельность появилась во времена перестройки. Первой аудиторской организацией в России стало акционерное общество «Инаудит», основанное осенью 1987 г., а в 1989 г. появились «Ленаудит» и «Банк аудит». Они занимались аудиторскими проверками и оказанием консультационных услуг по различным проблемам учета, права и налогообложения.

Прежде всего аудит проводится с целью подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Важно!

С 01.01.2013 вступил в силу Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»[1] (далее — Федеральный закон № 402-ФЗ), соответственно, утратил силу Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Федеральный закон № 129-ФЗ). Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности как одно из составляющих бухгалтерской (финансовой) отчетности Федеральным законом № 402-ФЗ не предусмотрено.

Но проведение обязательного ежегодного аудита регламентируется не нормами Федерального закона № 402-ФЗ, а иными законодательными актами, например ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) «Об аудиторской деятельности» (далее — Федеральный закон № 307-ФЗ).

Согласно Федеральному закону № 307-ФЗ подлежат обязательному аудиту:

- организации, которые имеют организационно-правовую форму открытого акционерного общества;

- организации, ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах;

- кредитные организации;

- брокерские и инвестиционные компании, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

- страховые организации;

- клиринговые организации;

- негосударственные пенсионные фонды (НПФ);

- организации, объем выручки которых от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) за предшествовавший отчетному год превышает 400 млн руб.;

- организации, которые представляют и (или) публикуют сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Кроме обязательного аудита организация может заказать инициативный аудит. Хотя в настоящее время в законодательстве Российской Федерации отсутствует понятие «инициативная аудиторская проверка», тем не менее она может проводиться по договору о сопутствующих и прочих аудиторских услугах.

Аудит по инициативе организации проводится в следующих случаях:

- у собственника возникают сомнения в корректности ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности предприятия;

- есть необходимость проверить компетентность и честность ответственных лиц;

- с целью оценки экономической эффективности предприятия (за определенный срок) и оптимальности применяемой системы налогообложения;

- по требованию инвесторов, государственных органов или кредитных организаций.

Итак, что же такое аудиторская деятельность?

Аудиторская деятельность представляет собой предпринимательскую деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по осуществлению независимых вневедомственных проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств и требований экономических субъектов, а также оказанию иных аудиторских услуг.

Аудиторскую деятельность осуществляет аудиторская организация. Аудиторская организация — коммерческая организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов.

Саморегулируемая организация аудиторов (СРО) — некоммерческая организация, созданная на условиях членства в целях обеспечения условий осуществления аудиторской деятельности.

Основной штат сотрудников аудиторских организаций составляют аудиторы.

Аудитором в РФ признается физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора и являющееся членом одной из СРО аудиторов. Физическое лицо признается аудитором с даты внесения сведений о нем в реестр аудиторов и аудиторских организаций.

Аудитор имеет право осуществлять аудиторскую деятельность в качестве сотрудника аудиторской организации на основании трудового договора между ним и аудиторской организацией, а также в качестве индивидуального частного предпринимателя — индивидуального аудитора.

Аудиторская организация может быть создана в любой организационно-правовой форме, за исключением открытого акционерного общества, государственного или муниципального унитарного предприятия. Ее учредителем может быть только аттестованный аудитор при условии, что 51 % акций компании будет принадлежать ему. Директором аудиторской организации должен быть аудитор, имеющий квалифицированный аттестат аудитора. В случае если полномочия исполнительного органа аудиторской организации переданы по договору другой коммерческой организации, последняя должна быть аудиторской организацией.

Лицензирование аудиторской деятельности отменено с 01.01.2010, вместо этого введено обязательное членство в СРО. Согласно ст. 18 Федерального закона № 307-ФЗ к членству аудиторов в СРО предъявляются следующие требования:

- коммерческая организация может быть создана в любой организационно-правовой форме, за исключением открытого акционерного общества, государственного или муниципального унитарного предприятия;

- численность аудиторов, являющихся работниками коммерческой организации на основании трудовых договоров, должна быть не менее трех;

- доля уставного (складочного) капитала коммерческой организации, принадлежащая аудиторам и (или) аудиторским организациям, должна быть не менее 51 %;

- численность аудиторов в коллегиальном исполнительном органе коммерческой организации должна быть не менее 50 % состава такого исполнительного органа. Лицо, являющееся единоличным исполнительным органом коммерческой организации, а также индивидуальный предприниматель (управляющий), которому по договору переданы полномочия исполнительного органа коммерческой организации, должны быть аудиторами. В случае если полномочия исполнительного органа коммерческой организации переданы по договору другой коммерческой организации, последняя должна быть аудиторской организацией;

- наличие и соблюдение правил осуществления внутреннего контроля качества работы;

- безупречная деловая (профессиональная) репутация;

- уплата взносов в СРО аудиторов в размерах и порядке, которые устанавливаются ею;

- уплата взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО аудиторов.

Аудиторская организация приобретает право осуществлять аудиторскую деятельность с даты внесения сведений о ней в реестр саморегулируемых организаций аудиторов.

Для справки

В настоящее время в Государственный реестр СРО аудиторов включены:

- Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»;

- Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов»;

- Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»;

- Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов»;

- Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация Содружество»;

- Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров».

Целью любой коммерческой организации является получение дохода, и аудиторская компания не исключение. Для нее получение дохода связано с проведением аудиторских проверок, так как любой другой предпринимательской деятельностью она заниматься не вправе.

Помимо аудиторской проверки аудиторская компания может оказывать прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью (п. 7 ст. 1 Федерального закона № 307-ФЗ), в частности:

- постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование;

- налоговое консультирование, постановку, восстановление и ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций;

- анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, экономическое и финансовое консультирование;

- управленческое консультирование, в том числе связанное с реорганизацией организаций или их приватизацией;

- юридическую помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью, включая консультации по правовым вопросам, представление интересов доверителя в гражданском и административном судопроизводстве, в налоговых и таможенных правоотношениях, в органах государственной власти и органах местного самоуправления;

- автоматизацию бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий;

- оценочную деятельность;

- разработку и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов;

- проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в областях, связанных с аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том числе на бумажных и электронных носителях;

- обучение в областях, связанных с аудиторской деятельностью.

Помимо Федерального закона № 307-ФЗ аудиторская деятельность регулируется федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (в ред. от 22.12.2011; далее — Постановление № 696).

Кроме того, с 01.01.2014 применяется новая редакция Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций (одобрены Советом по аудиторской деятельности 20.09.2012, протокол № 6).

Правила (стандарты) аудиторской деятельности подразделяются:

- на федеральные правила (стандарты);

- внутрифирменные правила (стандарты), действующие в профессиональных аудиторских объединениях, а также в аудиторских организациях и у индивидуального аудитора.

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности вправе самостоятельно выбирать приемы и методы своей работы.

Обратите внимание!

Исключение составляют правила (стандарты) планирования и документирования аудита, составления рабочей документации аудитора, аудиторского заключения, которые осуществляются в соответствии с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.

Аудиторская компания на основании федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности разрабатывает следующие внутрифирменные правила и стандарты:

- общий план аудиторской проверки;

- программу аудиторской проверки;

- рабочие документы аудитора;

- внутрифирменное правило (стандарт) «Существенность»;

- внутрифирменное правило (стандарт) «Аудиторская выборка».

Внутренние стандарты аудита позволяют обеспечить единый подход к аудиторской проверке в данной аудиторской фирме.

Порядок проведения аудита

Подготовка к аудиту начинается с согласования финансовых интересов и экономических требований сторон будущей аудиторской проверки.

С этой целью аудиторская организация направляет организации — своему потенциальному клиенту специальное письмо о проведении аудита.

Письмо, как правило, начинается со следующей фразы: «Вы обратились к нам с просьбой о проведении аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за (указывается период проведения аудиторской проверки, например, 2013 г.). Настоящим письмом мы подтверждаем наше согласие и наше понимание данного задания…». Далее в письме обычно указываются: цель аудита, ответственность аудиторов в порядке, определенном действующим законодательством об аудиторской деятельности и договором на проведение аудита, обязанность аудиторов соблюдать коммерческую тайну клиента. В письме также отражаются объем проверки, перечень документов, которые предполагается подготовить по результатам аудита, цена проведения аудита и порядок оплаты.

Организация, получившая такое письмо, должна письменно подтвердить согласие на условия аудита, предложенные аудиторской компанией. После письменного подтверждения от потенциального клиента стороны заключают договор на проведение аудита. Если цель, способы и объемы, а также стоимость аудиторской проверки подробно определены сторонами в договоре на проведение аудита, то письмо-согласие может не составляться либо его содержание должно представлять дополнительную информацию для проверяемой организации.

При подготовке к аудиторской проверке с помощью тестов проводится оценка системы внутреннего контроля хозяйственной деятельности компании и системы бухгалтерского учета. По полученным данным оцениваются аудиторские риски, определяются необходимые аудиторские процедуры.

На основании оценки системы внутреннего контроля разрабатывается план и программа аудиторской проверки.

Порядок планирования определен Федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 3 «Планирование аудита» (утверждено Постановлением № 696). Планирование аудита включает:

- составление общего плана ожидаемых работ;

- определение объема и времени проведения аудиторских процедур;

- разработку аудиторской программы.

В программе аудита указывают перечень проводимых аудиторских процедур.

При завершении аудиторской проверки проводится обзор бухгалтерской отчетности, в том числе озвучиваются ошибки и замечания, выявленные в процессе аудиторской проверки, делаются заключительные выводы. Наиболее важные моменты обсуждаются с клиентом.

На основании выводов аудиторов составляется аудиторское заключение. Кроме мнения о финансовой отчетности клиенту представляется аудиторский отчет о результатах проверки, в котором:

- дается обобщающая оценка системы внутреннего контроля проверяемой организации;

- указывается соответствие бухгалтерского учета требованиям действующего законодательства;

- предлагаются рекомендации по повышению эффективности системы учета, устранению ошибок, которые могут существенно исказить результаты бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Проведение аудита на практике

Расскажем о предварительном этапе аудиторской проверки, о том, как определить уровень существенности и оценить аудиторские риски потенциального клиента, на примере.

Зоны распределения ответственности

Возглавляет аудиторскую компанию генеральный директор, являющийся профессиональным аудитором и имеющий аттестат аудитора. Он руководит работой всего коллектива, выражает мнение аудиторской организации о достоверности бухгалтерской отчетности проверенного экономического субъекта, отраженное в аудиторском заключении, решает спорные моменты, возникающие в ходе аудиторской проверки.

Во главе департамента аудита стоит заместитель генерального директора по аудиту, тоже аудитор, имеющий аттестат аудитора. Заместитель генерального директора непосредственно подчиняется директору, ведет переговоры с руководством экономического субъекта, решает организационные моменты проведения аудиторских проверок и конфликтные ситуации с клиентом, отвечает за внутрифирменные стандарты компании.

Сотрудники департамента аудита в зависимости от выполняемых ими функций разделены на следующие категории:

- руководители отделов департамента аудита — ведущие аудиторы, имеющие аттестат аудитора;

- старшие аудиторы — аудиторы, имеющие аттестат аудитора, руководят аудиторскими проверками;

- аудиторы, имеющие аттестат аудитора, работающие в компании менее 1 года, участвующие в аудиторских проверках;

- ассистенты аудиторов — сотрудники компании, участвующие в аудиторских проверках, но не имеющие аттестата аудитора.

Функциональные обязанности для каждой категории сотрудников департамента аудита указаны в должностных инструкциях.

Руководители отделов департамента аудита (ведущие аудиторы) подотчетны заместителю директора по аудиту, Ведущие аудиторы комплектуют группу для проведения аудиторской проверки, назначают руководителя группы аудиторской проверки, утверждают план и программу аудиторской проверки.

Руководителем аудиторской проверки назначается старший аудитор. Он участвует в аудиторской проверке, руководит подотчетными ему аудиторами, отвечает за организацию и качество проверки.

Старший аудитор систематизирует всю рабочую документацию, накопленную в ходе аудиторской проверки, обрабатывает полученные учетные данные, оформляет результаты аудиторских процедур в письменную информацию (аудиторский отчет), предоставляемую клиенту. Он подотчетен руководителю отдела — ведущему аудитору, доводит до его сведения результаты аудита, обсуждает спорные ситуации, которые могут повлиять на содержание и выводы аудиторского заключения.

Аудиторы участвуют в аудиторских проверках, составляют рабочую документацию, делают расчеты, участвуют в подготовке аудиторского отчета.

Ассистенты аудиторов принимают участие в проверках под руководством аудиторов или старших аудиторов и несут ответственность за выполнение обязанностей, порученных им в ходе осуществления аудита.

Во главе административной службы стоит заместитель директора по общим вопросам.

Юридический отдел возглавляет старший юрист. Он решает правовые вопросы, возникающие в ходе аудиторской проверки, представляет интересы клиента в арбитражном суде. Старший юрист подчиняется непосредственно заместителю директора по общим вопросам.

Бухгалтерия во главе с главным бухгалтером ведет бухгалтерский учет аудиторской компании. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно генеральному директору.

Отдел кадров во главе с начальником отдела кадров ведет кадровый учет. Начальник отдела кадров подчиняется заместителю директора по общим вопросам.

Служба привлечения клиентов предлагает юридическим лицам аудиторские и сопутствующие аудиту услуги, в том числе занимается поиском новых клиентов. Службу возглавляет старший менеджер, который подчиняется непосредственно генеральному директору.

Предположим, служба привлечения клиентов нашла строительную компанию, которая согласилась провести инициативный аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г. Строительная компания ведет строительно-монтажные работы на объектах в г. Москве и ближайшем Подмосковье, выступает в роли подрядчика. Стороны заключили договор на проведение аудита, в котором указали цель аудиторской проверки, период ее проведения, стоимость аудита, иные необходимые условия. Период проведения аудиторских процедур — с 11 по 22 февраля, аудиторский отчет и заключение должны быть предоставлены клиенту до 27 февраля 2013 г.

На аудиторскую проверку были предоставлены формы бухгалтерской отчетности, первичные документы, регистры бухгалтерского и налогового учета, налоговые декларации.

На предварительном этапе аудиторской проверки был рассчитан уровень существенности и определены аудиторские риски.

Существенность в аудите (Правило (стандарт) № 4 «Существенность в аудите») [2]

Формулу и методику расчета уровня существенности каждая организация определяет сама и утверждает его в своем внутрифирменном стандарте, который является открытой информацией. Заинтересованные лица (существующие и потенциальные клиенты, пользователи внешней отчетности) должны иметь возможность ознакомиться с порядком определения уровня существенности в аудиторской организации, которая будет подтверждать достоверность их бухгалтерской отчетности.

Принятый стандарт определения уровня существенности применяется на постоянной основе. Положения внутрифирменного стандарта могут быть изменены в случае изменения законодательства в области бухгалтерского учета, изменения специализации компании (например, ранее проводился только общий аудит, а потом стали осуществлять и аудит банков).

Наша аудиторская компания в качестве базовых показателей, применяемых для расчета уровня существенности, использует следующие показатели бухгалтерской отчетности: прибыль (убыток) от продаж, выручка, себестоимость продаж, валюта баланса, собственный капитал (итого 5 показателей).

Данные для расчета уровня существенности представлены в табл. 1.

|

Таблица 1. Данные для расчета уровня существенности |

||||

|

Базовые показатели |

Бухгалтерская отчетность |

Значение базового показателя на 31.12.2013, тыс. руб. |

Доля, % |

Значение, приемлемое для нахождения уровня существенности, (тыс.руб.) |

|

Прибыль (убыток) от продаж |

Стр. 2200 Отчета о прибылях и убытках |

647 |

5 |

32,35 |

|

Выручка |

Стр. 2110 Отчета о прибылях и убытках |

51 239 |

2 |

1024,78 |

|

Себестоимость продаж |

Стр. 2120 Отчета о прибылях и убытках |

50 583 |

2 |

1011,66 |

|

Валюта баланса |

Стр. 1600, стр. 1700 Бухгалтерского баланса |

16 224 |

2 |

324,48 |

|

Собственный капитал |

Стр. 1300 Бухгалтерского баланса |

1397 |

10 |

139,7 |

|

Всего |

2532,97 |

|||

|

Среднее значение |

506,594 |

Формула расчета уровня существенности:

(32,35 + 1024,78 + 324,48 + 139,7 + 1011,66) / 5 = 506,594 тыс. руб.

Сильно отклоняющиеся в большую и (или) меньшую сторону от среднего значения показатели отбрасываются. Пусть допустимый уровень отклонений установлен на уровне 50 %.

Находим процент отклонения минимального и максимального значения по формуле:

Откл. (%) = (Уровень существенности – Базовое значение показателя) / Уровень существенности × 100 %.

Процентное отклонение:

- минимального значения:

(32,35 – 506,594) / 506,594 × 100 % = 93,62 — значение отбрасывается;

- максимального значения:

(1024,78 – 506,594) / 506,594 × 100 % = 102,28 — значение отбрасывается.

Так как допустимый уровень отклонений у нас равен 50 %, а получившиеся отклонения гораздо больше 50 %, то максимальные и минимальные значения мы отбрасываем.

Определяем новое значение уровня существенности, тыс. руб.:

(324,48 + 139,7 + 1011,66) / 3 = 491,94 тыс. руб.

Общий уровень существенности составляет 491,94 тыс. руб. Данное значение округляем до целого значения, получается 500 тыс. руб.

Расчет уровня аудиторского риска

Важным элементом, влияющим на заключение аудиторской проверки, является уровень риска, который определяется в соответствии с Правилом (стандартом) № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности» [3].

Аудиторский риск — это вероятность того, что бухгалтерская отчетность может содержать не выявленные существенные ошибки или искажения после подтверждения ее достоверности.

Если средняя величина уровня риска определена в размере 5 %, это означает, что в 5 из 100 аудиторских заключений могут содержаться неверные выводы, а уровень доверия к мнению аудитора составляет 95%.

На практике существуют две практические модели расчета аудиторского риска: прямая и косвенная.

Прямая модель исходит из прямых суждений аудитора. Например, если аудитор полагает, что неотъемлемый риск составляет 80 %, риск контроля — 50 % и риск необнаружения — 10 %, то прямой аудиторский риск составит: 0,8 × 0,5 × 0,1 = 0,04, то есть 4 %.

Косвенная модель исходит из того, что ключевая характеристика работы аудитора — риск необнаружения, и именно его следует оценивать.

В нашем примере аудиторская компания рассчитывает аудиторский риск по косвенной модели.

Аудиторский риск включает в себя три компонента:

- неотъемлемый (внутрихозяйственный) риск;

- риск системы внутреннего контроля;

- риск необнаружения ошибок и искажений бухгалтерской отчетности.

Поэтому задается приемлемый аудиторский риск, например 5 %.

Неотъемлемый (внутрихозяйственный) риск — вероятность подверженности отчетности существенным ошибкам. Определяется аудитором субъективно.

Аудитор выявляет вероятность появления существенных искажений в данном бухгалтерском счете, статье баланса, бухгалтерской отчетности проверяемого лица в целом до их выявления системой внутреннего контроля или при допущении, что внутренний контроль отсутствует.

Чтобы выявить вероятность появления существенных искажений, аудитор оценивает систему бухгалтерского учета, действующую на аудируемом предприятии. Это можно сделать в форме опросника аудитора (табл. 2). В дальнейшем при составлении программы проверки и выбора процедур сбора аудиторских доказательств принимаются во внимание итоги опросника.

|

Таблица 2. Опросник аудитора |

|||

|

№ п/п |

Вопросы |

Варианты ответов |

|

|

Да |

Нет |

||

|

1 |

Утверждена ли на предприятии учетная политика? |

+ |

|

|

2 |

Осуществляется ли учет в соответствии с Положениями об учетной политике? |

+ |

|

|

3 |

Имеет ли главный бухгалтер высшее экономическое образование и аттестат профессионального бухгалтера? |

+ |

|

|

4 |

Проходит ли главный бухгалтер курсы повышения квалификации 1 раз в год? |

+ |

|

|

5 |

Участвуют ли работники бухгалтерии в специальных семинарах и тренингах, способствующих повышению их квалификации? |

+ |

|

|

6 |

Имеются ли должностные инструкции для работников бухгалтерии? |

+ |

|

|

7 |

Проводится ли аттестация работников бухгалтерии на предмет соответствия выполняемых ими обязанностей? |

+ |

|

|

8 |

Проводится ли сверка данных бухгалтерского и оперативного учета 1 раз в 3 месяца? |

+ |

|

|

9 |

Имеется ли на предприятии график документооборота и соблюдаются ли сроки предоставления первичных документов в бухгалтерию? |

+ |

|

|

10 |

Выписывает ли организация специальные периодические издания («Главный бухгалтер», Московский бухгалтер», «Налоги и право» и т.п.)? |

+ |

|

|

11 |

Используют ли в своей работе сотрудники бухгалтерии правовые базы «Гарант», «Консультант плюс»? |

+ |

|

|

12 |

Используется ли официальная лицензированная версия автоматизированной программы, в которой ведется бухгалтерский учет? |

+ |

|

|

13 |

Данные официальной версии бухгалтерской программы обновляются не реже 1 раза в месяц? |

+ |

|

|

14 |

Ведется ли отдельно автоматизированно учет участка «Расчеты по заработной плате»? |

+ |

|

|

15 |

Бухгалтерский учет автоматизирован более чем на 80 %? |

+ |

|

|

16 |

Существует ли на предприятии отдел внутреннего аудита? |

+ |

По данным опросника оценим надежность системы бухгалтерского учета.

Пусть надежность системы бухгалтерского учета равна:

100 % — 16 вопросов,

да — 10,

нет — 6.

Формула расчета:

10 × 100 % / 16 = 62,5 % — внутрихозяйственный аудиторский риск.

По итогам опроса можно сделать следующий вывод: организация системы бухгалтерского учета операций в общем отвечает требованиям оперативности и достоверности и в процентном соотношении составляет 62,5 %.

Риск системы внутреннего контроля — вероятность неэффективности внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля — совокупность организационной структуры, методик и процедур, действующих в организации и позволяющих вести учет хозяйственной деятельности более эффективно и рационально.

Система внутреннего учета предполагает надзор и проверку за учетом силами самой организации. В данном случае контролируются:

- соблюдение требований законодательства;

- точность и полнота документации бухгалтерского учета;

- своевременность подготовки и достоверность бухгалтерской отчетности;

- своевременность и точность исполнения приказов и распоряжений;

- обеспечение сохранности имущества организации.

Оценка эффективности системы внутреннего контроля — это обобщение показателей ее действенности и результативности.

К таким показателям можно отнести следующие факторы:

- круг работников, участвующих в формировании информации на предприятии, и наличие у них соответствующего образования, насколько они ответственно относятся к выполнению своих должностных обязанностей;

- наличие технических средств контроля;

- наличие технологии контроля;

- контролируемые параметры.

Опросник для выявления работы системы внутреннего контроля представлен в табл. 3

|

Таблица 3. Опросник для выявления работы системы внутреннего контроля |

|||

|

№ п/п |

Вопросы |

Вариант ответа |

|

|

Да |

Нет |

||

|

1 |

Отражены ли в учетной политике применяемые в организации формы первичных документов? |

+ |

|

|

2 |

Заключены ли договоры материальной ответственности с материально ответственными лицами? |

+ |

|

|

3 |

Проводится ли инвентаризация перед сменой материально-ответственных лиц? |

+ |

|

|

4 |

Проводятся ли внезапные инвентаризации кассы и складов? |

+ |

|

|

5 |

Проверяется ли работниками бухгалтерии соответствие применяемых ими к учету документов требованиям действующего законодательства? |

+ |

|

|

6 |

Установлен ли круг подотчетных лиц? |

+ |

|

|

7 |

Установлен ли период отчета подотчетных лиц по выданным им суммам? |

+ |

|

|

8 |

Обязанности главного бухгалтера и кассира совмещаются? |

+ |

|

|

9 |

Проходит ли инвентаризация материальных ценностей перед составлением годового бухгалтерского отчета? |

+ |

|

|

10 |

Выплачивается ли сотрудникам заработная плата 2 раза в месяц (аванс и заработная плата)? |

+ |

|

|

11 |

Подотчетные суммы сотрудникам, не отчитавшимся за предыдущие выданные суммы, не выдаются? |

+ |

|

|

12 |

Подотчетные суммы (кроме командировочных) сотрудникам, не указанным в списке подотчетных лиц, не выдаются? |

+ |

|

|

13 |

Ведется ли контроль за использованием рабочего времени? |

+ |

|

|

14 |

Выдаются ли отпускные сотрудникам за 3 дня до начала отпуска? |

+ |

|

|

15 |

Имеются ли в организации Правила внутреннего трудового распорядка, Правила техники безопасности? |

+ |

|

|

16 |

Знакомятся ли вновь принятые работники с Правилами внутреннего трудового распорядка, Правилами техники безопасности? |

+ |

По данным тестирования системы внутреннего контроля ее надежность можно оценить равную как:

16 вопросов — 100 %,

да — 9;

нет — 7.

9 × 100 / 16 = 56,25 % — риск средств контроля.

Делаем вывод: систему внутреннего контроля можно охарактеризовать как находящуюся на среднем уровне, так как надежность равна 56,25 %, следовательно, полностью рассчитывать на систему внутреннего контроля нельзя.

Риск необнаружения — вероятность необнаружения аудитором существенных ошибок после необнаружения их системами внутреннего контроля; определяется по формуле:

АР = РН × ВР × РСК,

где АР — аудиторский риск, %;

РН — риск необнаружения, %;

ВХР — внутрихозяйственный риск, %;

РСК — риск средств контроля, %.

Для нашего примера:

АР = 5 %;

ВХР (тест оценки системы бухгалтерского учета) = 62,5 %;

РСК (тест оценки системы внутреннего контроля) = 56,25%.

Риск необнаружения определяется следующим образом:

РН = АР / ВХР × РСК,

для нашего примера РН = 0,05 / 0,625 × 0,562 = 0,1423, то есть 14,23 %.

Уровень риска определяется путем суммирования баллов, выставленных за ответы на вопросы. Сумма баллов сравнивается с диапазонами значений (табл. 4).

|

Таблица 4. Диапазоны значений оценки рисков |

|

|

Уровень риска |

Диапазон значений в процентном отношении |

|

Низкий |

1–45 % |

|

Средний |

45–80 % |

|

Высокий |

80–100 % |

Уровень степени оценки риска для нашего примера представлен в табл. 5.

|

Таблица 5. Уровень степени оценки риска |

||

|

Риск |

Диапазон значений в процентном отношении |

Уровень риска |

|

Внутрихозяйственный риск |

62,5 %, |

средний |

|

Риск внутреннего контроля |

56,25 % |

средний |

|

Риск необнаружения |

14,23 % |

низкий |

Из данных табл. 5 следует, что ВХР и РВК являются средними, РН достаточно низкий, поэтому аудитор может позволить себе снизить реальные трудозатраты, уменьшить объем выборки, применить менее трудоемкие методы получения аудиторских доказательств.

Определение уровня существенности и аудиторских рисков — важный момент в подготовке к аудиторской проверке. Зная уровень существенности и аудиторские риски, аудиторы планируют аудиторскую проверку. Для этого составляется общий план и программа аудита.

Кроме того принятый размер уровня существенности окажет влияние на мнение аудиторов о достоверности бухгалтерской отчетности. При этом различают три уровня существенности для выбора аудиторского заключения:

- несущественные суммы (гораздо меньше рассчитанного размера существенности);

- суммы являются существенными (больше рассчитанного уровня), но не искажают общего впечатления от финансовой отчетности в целом;

- суммы столь существенны и настолько часто встречаются, что под вопрос ставится объективность финансовой отчетности в целом.

Несущественные суммы — это выявленные неточности в бухгалтерской отчетности, которые которые гораздо меньше рассчитанного размера существенности. Эти неточности не исказят бухгалтерскую отчетность и не повлияют на мнение аудиторов о достоверности такой отчетности. В этом случае выдается не модифицированное заключение.

Например, уровень существенности определен в размере 200 000 руб. и выявлено, что стоимость запасов завышена на 220 000 руб., то есть сумма искажения существенна. Однако величина запасов в общей величине активов предприятия незначительна и составляет около 15 %, все остальные статьи баланса сформированы правильно. Мнение аудитора будет зависеть от его профессионального суждения. Если аудитор посчитает, что последствия обнаруженной ошибки не существенны для отчетности в целом и не окажут существенного влияния на балансовую прибыль и налоговые платежи, то будет выдано модифицированное заключение с оговоркой.

Если выявленные суммы искажения гораздо выше установленного уровня существенности или выявленная ошибка системная, то есть часто встречается в бухгалтерском учете, и существует уверенность, что пользователи проверяемой финансовой отчетности неминуемо примут на ее основе неверные решения, аудитор выдает модифицированное отрицательно заключение.

Выбор аудитором процедур основывается на оценке рисков. Чем выше аудиторская оценка рисков, тем более надежными и уместными должны быть аудиторские доказательства, получаемые аудитором в результате проверки.

Успех аудиторской проверки во многом зависит от выбранного уровня существенности и установленного аудиторского риска.

[1]В настоящее время действует ред. от 28.12.2013.

[2]Утверждено Постановлением № 696.

[3]Утверждено Постановлением № 696.

Статья опубликована в журнале «Справочник экономиста» № 2, 2014.

Puck необнаружения Сущность pucka необнаружения

Оценка внутрихозяйственного и контрольного риска, а также их влияние на вероятность обнаружения существенных искажений могут оказать решающее воздействие на объем проверки и на уровень риска необнаружения. Риск необнаружения выражает вероятность того, что выполнение всех аудиторских процедур и соответствующий сбор доказательств не позволят обнаружить ошибки, превышающие допустимую величину.

Риск необнаружения является показателем эффективности и качества работы аудитора. Он зависит от порядка проведения конкретной аудиторской проверки, определения репрезентативной выборки, применения необходимых и достаточных аудиторских процедур, а также от таких факторов, как квалификация аудиторов и степень их предыдущего знакомства с деятельностью проверяемого экономического субъекта.

Риск необнаружения определяет количество доказательств, которые аудитор планирует собрать. При низком уровне риска необнаружения аудитор не соглашается брать на себя большой риск невыявления ошибок из-за недостатка доказательств, поэтому в данном случае необходимо получить большее количество доказательств. Когда аудитор готов взять на себя большой риск, доказательств требуется меньше.

Аудитор обязан на основе оценки внутрихозяйственного риска и риска средств контроля определить допустимый в своей работе риск необнаружения и с учетом минимизации риска необнаружения спланировать соответствующие аудиторские процедуры.

В отличие от внутрихозяйственного риска и риска контроля, величину которых аудитор может лишь оценить, риск необнаружения можно контролировать, изменяя характер, время и масштабы отдельных проверок по существу.

Существует обратная связь между риском необнаружения и комбинацией внутрихозяйственного риска и риска средств контроля:

- высокие значения внутрихозяйственного риска и риска средств контроля обязывают аудитора организовать проверку так, чтобы снизить, насколько возможно, величину риска необнаружения и тем самым свести общий

аудиторский риск до приемлемого значения; - низкие значения внутрихозяйственного риска и риска средств контроля позволяют аудитору допустить в ходе проверки более высокий риск необнаружения и при этом получить приемлемое значение общего аудиторского риска.

В случае если аудитору требуется снизить риск необнаружения, он обязан:

- модифицировать применяемые аудиторские процедуры, предусмотрев увеличение их количества и (или) изменение их сути; увеличить затраты времени на проверку;

- повысить объемы аудиторских выборок;

- привлечь более квалифицированных аудиторов.

Если аудитор приходит к выводу, что он не в состоянии снизить риск необнаружения в отношении имеющих существенный характер статей баланса или однотипной группы хозяйственных операций до приемлемого уровня, то это может служить для него основанием для подготовки по итогам проверки аудиторского заключения, отличного от безусловно положительного.

На величину уровня риска необнаружения оказывает влияние фактор повторности проверки. Если аудитор проводит проверку у клиента уже не в первый раз, то он лучше знаком с особенностями бизнеса и знает большинство «узких мест». Если же проверка проходит в первый раз, то риск необнаружения ошибки аудитором более высок.

Аудитор должен оценить риск необнаружения, поскольку он напрямую связан с объемом работы, объем работы – с себестоимостью, а себестоимость – с общей стоимостью аудита. Если аудитор и клиент договорились о фиксированной стоимости аудита, а высокие риски аудита выявились уже после того, как был подписан соответствующий договор и фактически начата работа, аудитор рискует понести ущерб, связанный с незапланированным ростом объема работ. Если в договоре на проведение аудиторской проверки установлена предполагаемая стоимость работ, то увеличение ее в 1,5-2 раза вряд ли вызовет понимание у клиента, а соответствующие переговоры серьезно усложнят жизнь аудитору.

Подходы к оценке риска необнаружения

При расчете риска необнаружения аудиторы обычно используют логический подход. Последний применительно к оценке контроля за бухгалтерским учетом и отчетностью заключается в концентрации внимания непосредственно на предотвращении или обнаружении существенных ошибок или нарушений в бухгалтерской отчетности. С этой целью необходимо предпринять следующие действия:

- проанализировать типичные ошибки или нарушения, которые могут возникнуть (это относится, главным образом, к оценке внутрихозяйственного риска);

- определить процедуры контроля за бухгалтерским учетом и отчетностью, которые могли бы предотвратить либо обнаружить ошибки или злоупотребления;

- выяснить применяются ли должным образом процедуры контроля (оценка риска контроля);

- установить степень воздействия недостатков управления (риск контроля) на характер, сроки проведения и объем процедур аудита (рассмотрение допустимой вероятности риска необнаружения, которое базируется на оценке внутрихозяйственного риска и риска контроля).

Первые две меры реализуются путем разработки тестов, анкет, проверочных листов, третья осуществляется на основе анализа информации, полученной в результате использования обобщающих материалов и их проверок на соответствие.

Риск необнаружения можно определить следующим образом*:

РН = АР/(ВХРХРК), где РН – риск необнаружения; АР – аудиторский риск;

1. ВХР – внутрихозяйственный риск;

2. РК – риск системы внутреннего контроля.

Для расчета риска необнаружения используются значения, установленные опытным путем (приведены в табл. 2).

Таблица 2

Значения рисков (аудиторского, внутрихозяйственного, контрольного) для расчета риска необнаружения

| ВХР | % риска | РК | % риска | АР,% |

| Высокий | 100 | Высокий | 80 | 5 |

| Средний | 90 | Средний | 60 | 5 |

| Низкий | 80 | Низкий | 50 | 5 |

Поскольку внутрихозяйственный риск и риск средств контроля устанавливаются для каждого участка учета в отдельности и в рамках одной и той же аудиторской проверки, то риски могут изменяться от счета к счету. Системы внутрихозяйственного контроля могут быть более эффективны в отношении счетов запасов, нежели счетов капитальных вложений. Поэтому в зависимости от эффективности контрольных моментов по разделам учета будет различен и риск контроля. Факторы, влияющие на внутрихозяйственный риск (такие,

как вероятность присвоения активов предприятия), также могут меняться в зависимости от группы счетов. По этой причине вполне нормальной является практика изменения уровня внутрихозяйственного риска в рамках одной и той же аудиторской проверки.

Поскольку внутрихозяйственный риск и риск контроля подвержены изменению по группам счетов, будут изменяться и риск необнаружения, и необходимое количество аудиторских доказательств.

Риск необнаружения подразделяется:

- на аналитический риск (риск аналитического рассмотрения), отражающий опасность пропуска ошибок при проведении про

цедур анализа; - риск при выборке (статистический риск), характеризующий вероятность необнаружения существенных ошибок при выборочной проверке совокупности операций.

Аналитический риск может быть обусловлен со следующими причинами: использованием аудитором при расчетах недостоверной информации; ошибками при расчете аналитических коэффициентов; сравнением несопоставимых данных за различные отчетные периоды; неправильным применением аудитором аналитических процедур для формирования мнения (по причине непрофессионализма или недобросовестности).

Риск при выборке связан: с применением выборочного метода вместо сплошного; неверным выбором методов выборки, ошибками в определении объема выборки и ее формировании; установлением неверного размера допустимой ошибки выборки; включением в выборочную совокупность нерепрезентативных элементов; использованием в выборочной совокупности несопоставимых данных.

Аналитический риск – это риск того, что при проверке выбранной совокупности проверяемых объектов используемые аудиторские процедуры не позволят обнаружить имеющиеся ошибки. Он определяется на этапе предварительного планирования в зависимости от квалификации аудиторов, входящих в состав аудиторской группы (качества применяемых ими методик при осуществлении проверки).

Зависимость аналитического риска от разряда старшего аудитора группы

Разряды старшего

аудитора группы 1-2-й 3-4-й

Уровень риска средний низкий

1-2-му разряду соответствуют по результатам аттестации следующие ранги сотрудников:

- помощник специалиста – лицо, прошедшее оценочные тесты с результатом от 60 до 70%;

- специалист – лицо, прошедшее оценочные тесты с результатом от 70 до 80%.

3-6-му разряду соответствуют следующие ранги сотрудников:

- супервайзер – лицо, прошедшее оценочные тесты с результатом от 80 до 100%;

- менеджер – лицо, прошедшее оценочные тесты с результатом от 80 до 100%, имеющие станс работы в фирме не менее 3-х лет и обладающее способностями принимать решения на управленческом уровне.

В расчетах используются два значения риска аналитического рассмотрения (устанавливаются в зависимости от разряда старшего аудитора группы): 50 и 70%.

Величина аналитического риска зависит также от оценки финансового состояния предприятия. Оценка финансового состояния и определение зон аналитического риска на основании бухгалтерской отчетности могут проводиться в следующей последовательности:

- анализ размера чистых активов организации;

- предварительный вертикальный и горизонтальный анализ баланса; анализ ликвидности организации;

- анализ финансовой устойчивости;

- оценка оборачиваемости;

- оценка деловой активности и рентабельности;

- анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности;

- оценка стоимости акций акционерного общества (для АО);

- анализ действительной стоимости доли каждого участника общества (для ООО);

- проведение мониторинга и общее ранжирование предприятия.

Аналитический риск оценивается как низкий, если все вышеперечисленные факторы характеризуют финансовую устойчивость предприятия как стабильную, его способность нормально функционировать без привлечения внешних финансовых ресурсов.

Риск при выборке заключается в том, что мнение аудитора по определенному вопросу, составленное на основе выборочных данных, может отличаться от мнения по тому же самому вопросу, составленному на основании изучения всей совокупности. Риск при выборке имеет место как при тестировании средств системы контроля, так и при проведении детальной проверки правильности отражения в бухгалтерском учете оборотов и сальдо по счетам.

При проведении детальной проверки правильности отражения в бухгалтерском учете оборотов и сальдо по счетам различают:

- риск первого рода – риск отклонить верную гипотезу, когда результат выборки свидетельствует, что проверяемая совокупность

содержит существенную ошибку, в то время как совокупность свободна от такой ошибки; - риск второго рода – риск принять неверную гипотезу, когда результат выборки свидетельствует, что проверяемая совокупность не содержит существенной ошибки, в то время как совокупность содержит существенную ошибку.

Риск отклонения верной гипотезы требует проведения дополнительной работы со стороны аудиторской организации или экономического субъекта, в учете которого в результате проведенной выборки была обнаружена ошибка. Риск принятия неверной

гипотезы ставит под сомнение сами результаты работы аудиторской организации.

Размер выборки определяется величиной ошибки, которую аудитор считает допустимой. Чем ниже ее величина, тем больше необходимый размер выборки. Допустимая ошибка определяется на стадии планирования аудита в соответствии с выбранным аудитором уровнем существенности.

Аудитор может проверить верность отражения в бухгалтерском учете сальдо и операций по счетам или проверить средства системы контроля сплошным образом, если число элементов проверяемой совокупности настолько мало, что применение статистических методов не является правомерным или же если применение аудиторской выборки является менее эффективным, чем проведение сплошной проверки.

В случае, когда в результате проверки выборки полученных аудиторских доказательств недостаточно для того, чтобы принять решение о достоверности (недостоверности) бухгалтерской отчетности в части каждой отдельно взятой совокупности по вопросам в соответствии с программой аудита, аудитору следует увеличить объем выборки для получения недостающих доказательств.

Размер выборки определяется также величиной риска, который аудитор считает допустимым. Чем меньше риск, который аудитор согласен принять, тем выше размер выборки. Снижение размера выборки возможно, если аудитор предполагает, что проверяемая информация свободна от ошибок.

Основные факторы, определяющие размер выборки, представлены в табл. 3.

Таблица 3

Основные факторы, влияюшие на объем выборки

| Факторы | Влияние на выборку |

| Допустимый риск | Чем выше данный риск, тем больше объем выборки |

| Доверие ко внутреннему контролю | Чем выше доверие, тем меньше объем выборки |

| Значение ошибки для целей аудита | Чем выше значение, тем больше объем выборки |

| Предполагаемый размер ошибок и частота их возникновения | Чем выше размер и частота возникновения, тем больше объем выборки |

| Наличие группировки однородной информации | Наличие группировки снижает объем выборки |

| Число единиц проверяемой информации | Чем выше число единиц, тем больше объем выборки |

При определении того, какие элементы из совокупности следует включить в выборку, следует выделить:

- крупные элементы (объекты учета, периоды учета), т.е. такие, которые имеют наибольшее сальдо на отчетную дату;

- элементы существенные качественно, т.е. элементы, по которым по профессиональному суждению аудитора возможна наибольшая вероятность ошибки или искажения;

- элементы существенные количественно, т.е. элементы (месяцы), имеющие наибольший оборот по данному счету в отчетном периоде. Данные элементы имеют преимущественное значение при включении в выборку. При документировании следует пояснить причины включения объекта или периода совокупности в выборку.

На заключительной стадии необходим обязательный анализ результатов выборки.

Аудитору необходимо проанализировать причины совершенных ошибок. Может оказаться, что все они продиктованы общей методической ошибкой. Если же многочисленные ошибки являются следствием небрежности или некомпетентности, аудитору можно порекомендовать указать работникам бухгалтерии на ошибки и дать время на их исправление. После этого аудитору следует повторно проверить соответствующий участок учета, отобрав элементы методом случайной выборки.

При оценке существенности влияния ошибок учета на бухгалтерскую отчетность следует брать не то значение ошибок, которые аудитор фактически обнаружил, а значение, распространенное на всю совокупность.

В соответствии с предлагаемой методикой уровень аудиторских рисков, уровень существенности, процент выборки, сальдо конечное по каждому счету следует определять по каждому разделу аудита на конец проверяемого периода. Порядок построения выборки зависит от следующих качественных характеристик раздела аудита:

- раздел аудита является значимым в деятельности предприятия – в процессе производственно-финансовой деятельности предприятие производит значительное количество операций относящихся к данному разделу;

- изменения в налоговом законодательстве – в проверяемом периоде изменился порядок налогообложения элементов, входящих в данный раздел аудита;

- смена порядка учета и отчетности -предприятием в течение проверяемого периода был изменен порядок учета элементов, входящих в данный раздел аудита;

- смена бухгалтера – в проверяемом периоде произошла смена ответственного исполнителя на данном участке бухгалтерского учета (месяц, в котором ответственный исполнитель был в отпуске, является обязательным для включения в выборку);

- нетипичные операции – в процессе изучения договоров, на основании которых ведется хозяйственная деятельность предприятия, установлены необычные, отличные от общепринятых способы приобретения, изменения и прекращение имущественных прав на тот или иной объект; нестандартные проводки, выявленные в результате ознакомления с главной книгой.

Статистико-аналитические процедуры выполняются на протяжении всего аудиторского процесса. Применение аналитических процедур на этапе планирования позволяет определить потенциальный аудиторский риск с учетом характера, области деятельности проверяемого предприятия, существенных изменений, происходящих в его финансовом положении.

В ходе проведения проверки аналитические процедуры необходимы в целях снижения аудиторского риска и для сбора необходимых и достаточных доказательств. Одной из целей проведения аналитических процедур на завершающем этапе является сравнение величины аудиторского риска, установленного на этапе планирования, с величиной, полученной по результатам проверки. Но на любом этапе аудиторского процесса риск должен быть представлен в контексте выборки, т.е. объем выборочной совокупности напрямую зависит от аудиторского риска и элементов, его составляющих.

Принимая решение о применении статистических выборочных методов, необходимо учитывать, что данный вид исследования является одним из сложнейших элементов аудиторской практики, так как требует знания статистических методов анализа, а также применения математического аппарата, но во многом повышает точность анализа и способствует уменьшению риска проверки.

При оценке результатов выборки аудитор должен сделать вывод не только о количественном, но и качественном аспекте ошибок, т.е. выявить причины, вызвавшие их и установить их влияние на другие участки аудита. Результаты, полученные по выборочной совокупности, экстраполируют на генеральную совокупность.

УДК 657.631

ВАК 08.00.12

Риск необнаружения: способы определения и влияние на объем аудиторской выборки

Detection risk: methods of determination and impact on the scope of audit sampling

| ООО КБЭР «Банк Казани», Россия, Казань | Commercial Bank of Economic Development «The Bank of Kazan» LLC, Russia, Kazan |

| Булат Рустемович Хисматуллин | Bulat Khismatullin |

| e-mail: bulat.post@gmail.com | e-mail: bulat.post@gmail.com |

| 420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1 | 1, Soldatskaya str., Kazan, 420066 |

| Тел.: +7 (987) 238-24-00. | Phone +7 (987) 238-24-00. |

| Международными и российскими стандартами аудиторской деятельности устанавливается риск-ориентированный подход к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности. Однако в нормативных документах не конкретизированы подходы к оценке составляющих аудиторского риска и не формализована взаимосвязь между величиной риска и объемом аудиторской выборки. Зарубежные и российские ученые, занимающиеся проблемами аудита, подробно изучали проблемы и возможности оценки аудиторского риска и методы формирования аудиторских выборок. Тем не менее остается не в полной мере систематизированной взаимосвязь между различными этапами аудита — оценки составляющих аудиторского риска, влияния полученных аудиторских доказательств и полученных оценок аудиторского риска на объем необходимых детальных процедур и определения выборочной совокупности. Предметом работы является совершенствование методики определения одного из компонентов аудиторского риска — риска необнаружения. Цель работы — предложить способ определения риска необнаружения, удовлетворяющий требованиям международных и федеральных стандартов аудиторской деятельности, а также установить взаимосвязь между уровнем риска и объемом аудиторской выборки. | International and Russian audit standards establish risk-based approach to the audit of financial reporting. However, these standards don’t contain specified approaches to the assessment of audit risk components and formalized correlation between the risk magnitude and the scope of audit sampling. Foreign and Russian scientists, dealing with audit issues, researched challenges and opportunities of audit risk assessment and methods of forming audit samplings in detail. Nevertheless, the correlation between the various stages of audit remains not fully systematized — assessment of audit risk components and impact of obtained audit evidence and received assessments of audit risk on the amount of necessary procedures and definition of the sampled population. Subject of this work is improving the methods for determining one of the components of audit risk — the detection risk. Purpose — to provide a method for determining the detection risk that meets the requirements of International and Russian Federal Audit Standards, and also to establish a correlation between the level of risk and the scope of audit sampling. |

| Ключевые слова: аудиторский риск; риск необнаружения; аудиторская выборка; объем выборки; риск существенного искажения; аудит; аудиторские процедуры.. | Keywords: audit risk; detection risk; audit sampling; sample scope; risk of material misstatement; audit; audit procedures. |

В соответствии с требованиями международных и российских стандартов аудита на этапе планирования аудиторской проверки перед аудитором стоит задача выявить и оценить уровень риска существенного искажения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности как в целом, так и на уровне предпосылок подготовки такой отчетности.

В российских аудиторских стандартах не освещены подходы к оценке аудиторского риска, в том числе риска существенного искажения. Но при этом, исходя из анализа нормативных документов, можно сделать вывод, что риск существенного искажения является функцией неотъемлемого риска и риска средств контроля.

Отечественные ученые в области аудита А.Д. Шеремет и В.П. Суйц [8] определяют два основных метода оценки аудиторского риска:

1) количественный, предполагающий количественный расчет составляющих аудиторского риска;

2) качественный, в соответствии с которым аудиторы определяют уровень аудиторского риска исходя из собственного опыта и знаний аудируемого лица.

Другие известные российские экономисты придерживаются классической модели. Так, профессор В.И. Подольский, профессор А.А. Савин [6] рассматривают аудиторский риск как произведение трех составляющих: неотъемлемого риска, риска средств контроля и риска необнаружения. Схожей позиции в выявлении составляющих аудиторского риска (внутрихозяйственного риска, риска средств контроля и риска необнаружения) и его оценки придерживаются известные западные экономисты Э.А. Аренс, Дж.К. Лоббек [5], Дж. Робертсон [7]. Иные модели расчета аудиторского риска и его составляющих, связанные с применением теории математической статистики, представлены в научных статьях Ю.Ю. Кочинева [10] и Н.В. Коноваловой [11].

Основываясь на положениях нормативных правовых актов, регулирующих проведение аудиторской проверки, и с учетом позиций видных ученых в области аудита, считаю целесообразным в ходе планирования аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности использовать классическую мультипликативную многофакторную модель расчета аудиторского риска. Формула расчета аудиторского риска имеет вид:

АР = РСИ х РН (1),

РСИ = НР х РСК (2),

где:

АР — аудиторский риск,

РСИ — риск существенного искажения,

РН — риск необнаружения,

НР — неотъемлемый риск,

РСК — риск средств контроля.

Таким образом, чтобы минимизировать аудиторский риск в целом, необходимо минимизировать риск необнаружения (РН), который является риском самого аудитора и зависит от результатов выполнения аудиторских процедур проверки по существу:

- детальных тестов (процедур) в отношении статей отчетности (классов операций, сальдо счетов, раскрытия информации);

- аналитических процедур проверки по существу.

Следовательно, риск необнаружения состоит из риска необнаружения по результатам аналитических процедур (РНА) и риска необнаружения по результатам детальных процедур (РНД). В этом случае формула расчета аудиторского риска (1) примет вид:

АР = РСИ х РНА х РНД (3).

Как показывает аудиторская практика, аудиторский риск при выборочной проверке не может быть сведен к нулю. Общепризнанным является тот факт, что после выполнения всех спланированных аудиторских процедур и сформированных на их основании выводов аудиторский риск обычно не должен быть выше 5%.

На мой взгляд, с целью оптимизации затрат времени при проведении аудита целесообразно с целью снижения риска существенного искажения в первую очередь проводить аналитические процедуры в отношении предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, относящейся к группе однотипных операций, остатков по счетам бухгалтерского учета или случаев раскрытия информации. Аналитические процедуры, выполняемые в качестве аудиторских процедур проверки по существу, позволяют аудитору обрабатывать большой объем хозяйственных операций.

В ходе проведения проверки аудитор может установить, что выполнение только аналитических процедур проверки по существу может быть достаточным для уменьшения риска существенного искажения до приемлемо низкого уровня. При других обстоятельствах, например при достаточно высоком уровне РСИ, уместным будет сочетание аналитических процедур, выполняемых в качестве аудиторских процедур проверки по существу, и детальных тестов.

Проведение аналитических процедур проверки по существу способствует снижению риска необнаружения в отношении предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. Если аналитические процедуры выявили отклонения между данными, представленными в отчетности, от другой информации, предполагаемых величин, ожидаемых взаимосвязей, то аудитор должен тщательно проанализировать расхождения и получить по ним объяснения руководства аудируемого лица и соответствующие аудиторские доказательства.

При этом необходимо отметить, что в федеральных стандартах аудита (например, в ФПСАД № 20 «Аналитические процедуры» или в ФСАД 7/2011 «Аудиторские доказательства») не установлены критерии оценивания риска необнаружения в результате проведения аналитических или детальных процедур проверки по существу. Отсутствуют данные критерии и в международных стандартах аудита (например, в МСА 520 «Аналитические процедуры»).

Таким образом, выявление критериев оценивания риска необнаружения в результате проведения аудиторских процедур и сбора аудиторских доказательств является задачей внутрифирменных аудиторских стандартов, или стандартов аудита, разрабатываемых саморегулируемыми организациями аудиторов.

В рамках данной статьи мы предлагаем следующий подход к оценке риска необнаружения в результате выполнения аналитических процедур (РНА): если в результате проведенной аудитором процедуры не выявлено необычных расхождений, то для тех предпосылок подготовки бухгалтерской отчетности, которые относятся к данной процедуре, величина РНА классифицируется как «низкий». То есть отсутствие нарушений при выполнении указанной процедуры позволяет аудитору получить достаточную уверенность того, что риск необнаружения для анализируемых предпосылок низкий.

Если в ходе выполнения процедуры выявлены несущественные расхождения или необычные отклонения и разъяснения руководства аудируемого лица не подтверждают выявленные отклонения, то РНА для предпосылок классифицируется как «умеренный». Аудитор в этом случае не может быть полностью уверенным в том, что отсутствуют искажения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в рамках тестируемых предпосылок. Иначе — при существенности выявленных отклонений и отсутствии иных аудиторских доказательств и разъяснений руководства аудируемой компании, адекватно поясняющих выявленную ситуацию, — величина РНА оценивается как «высокая».

Следующей задачей, стоящей перед аудитором после оценки риска необнаружения в результате выполнения аналитических процедур, является оценка допустимого риска необнаружения после проведения детальных процедур (РНД) для каждой из предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. Значимость данного показателя объясняется его взаимосвязью с объемом аудиторской выборки при проведении детальных процедур проверки по существу.

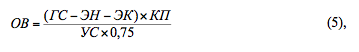

Чем выше оценивается допустимое значение РНД, тем ниже может быть объем выборочной совокупности. Исходя из формулы (3) и определив в качестве величины аудиторского риска уровень в 5%, следует, что допустимый риск необнаружения после проведения детальных процедур определяется по формуле:

Таким образом, величина РНД обратно пропорциональна уровню РСИ и значению РНА. Автором статьи были проанализированы возможные варианты значений РСИ, РНА и выявлены определенные соотношения между указанными величинами и допустимым риском необнаружения после проведения детальных процедур. Данные соотношения представлены в табл. 1.

Таблица 1. Допустимый риск необнаружения после выполнения детальных процедур

|

Риск существенного искажения |

Риск необнаружения в результате выполнения аналитических процедур |

Допустимый риск необнаружения после выполнения детальных процедур |

|---|---|---|

|

низкий (Н) |

низкий |

высокий |

|

умеренный |

выше среднего |

|

|

высокий |

умеренный |

|

|

ниже среднего (НС) |

низкий |

высокий |

|

умеренный |

выше среднего |

|

|

высокий |

ниже среднего |

|

|

умеренный (У) |

низкий |

выше среднего |

|

умеренный |

умеренный |

|

|

высокий |

ниже среднего |

|

|

выше среднего (ВС) |

низкий |

выше среднего |

|

умеренный |

ниже среднего |

|

|

высокий |

низкий |

|

|

высокий (В) |

низкий |

умеренный |

|

умеренный |

ниже среднего |

|

|

высокий |

низкий |