Педагогу для успешной работы необходимы не только предметные и психолого-педагогические знания, но и особое умение – это умение общаться. Человек начинает овладевать навыками общения с малых лет, однако не все, повзрослев, в достаточной мере умеют общаться. Профессия педагога относится к типу профессий «человек – человек» и поэтому умение общаться является для педагога ведущим, профессионально важным качеством.

Коммуникативная культура педагога – это культура его профессионально-педагогического общения с другими субъектами учебно-воспитательного процесса. Необходимым уровнем коммуникативной культуры следует признать такой, который позволяет педагогу позитивно воспринимать своих подопечных и коллег и обеспечивает безусловное достижение целей воспитания и обучения.

Иногда учитель, блестяще формирующий методическую ситуацию урока, разрушает свой авторитет допускаемыми в речи ошибками и неточностями.

К сожалению, нередки случаи, когда уровень речевой культуры учителя недостаточен для успешной профессиональной деятельности.

Речевые ошибки, типичные для педагога:

- 1.Орфоэпические ошибки.

- Орфоэпическая правильность заключается в

соблюдении:-правил произношения и ударения,-интонационных норм.Ошибки в постановке ударения можно легко избежать,

обратившись к словарям. Примеры таких ошибок:«работа провЕдена», «заключить дОговор»,

«оформить опЁку», «обратитесь к катАлогу», «откройте жАлюзи», «облЕгчить

участь», «премИровать победителя», «опасная афЁра», «урок нАчался», «повтОрим

материал», «углУбленный курс», «Экспертный совет» и другие. - 2. Нарушения лексики. Лексические нормы речи-это правила употребления слов в речи, т.е. точность выбора слова соответственно смыслу высказывания и уместность применения его в общественном значении и общепринятых сочетаниях. Основные причины речевых ошибок:

- -Непонимание значения слова.

- -Нарушение лексической сочетаемости. Отличать от речевой ошибки следует умышленное объединение, казалось бы, не сочетаемых между собой слов: живой труп, обыкновенное чудо.

- -Многословие. Например, использование лишних слов (лишних не потому, что свойственное им лексическое значение выражено другими словами, а потому, что они просто не нужны в данном тексте); тавтология (от греч. tauto- то же самое logos — слово) — повторение однокоренных слов или одинаковых морфем; слова-паразиты, которые засоряют речь, особенно устную (это разнообразные частицы и отдельные слова, которыми говорящий заполняет вынужденные паузы, не оправданные содержанием и структурой высказывания), плеонастические сочетания (плеоназм (от греч. pleonasmos — избыток, чрезмерность) — употребление в речи близких по смыслу и потому логически излишних слов).

- -Лексическая неполнота высказывания. Эта ошибка по смыслу противоположна многословию. Неполнота высказывания заключается в пропуске необходимого в предложении слова.

- -Неуместное употребление лексики ограниченного употребления и стилистически маркированной лексики. Слова ограниченного употребления (диалектная, специальная и жаргонная лексика) должны быть сведены к минимуму, так как употребление их делает речь непонятной.

-Неправильное употребление многозначных слов, синонимов, антонимов

- Типичные нарушения лексики в речи педагога:

- «Спросить вопрос», «записать под запись», «поставить роспись»,

«отксерить вопросы», «распланировать планы», «повысить кругозор», «обложить

учебники», «Достаточно плохо ты

подготовился сегодня?»; плеонастические сочетания: «в мае

– месяце», «вступительная приамбула», «первый дебют», «крупные гиганты», «отступать

назад» и др. -

3.

Грамматические

ошибки, указывающие на незнание

морфологических и синтаксических норм. Например, «по окончанию школы»,

«согласно приказа», «в двухтысячноседьмом году» и др. - 4.

Словообразовательные

ошибки, когда деформируется значение слова, нарушаются такие

качества речи, как точность, чистота, ясность, выразительность. Учитель,

требующий «откомментировать ответ», «докончить таблицу», значительно обедняет

свою речь. -

В какой бы области знаний ни преподавал

педагог, он должен знать, что непременной составляющей его профессионализма

является речь – интегративный показатель общей культуры человека. Пренебрегая

языковой репутацией, считая культуру речи чем-то второстепенным, учитель автоматически

«переводит себя» в разряд некомпетентных людей, а значит, не владеющих в полной

мере своей профессией.

Филатова

Валентина Прокопьевна,

учитель

русского языка,

«Специальная

(коррекционная)

общеобразовательная

школа-интернат

№ 38II

вида»

г.

Новокузнецк

Педагогическая

лаборатория «Речевая культура педагога»

Цель

– анализ речевых и грамматических

ошибок, распространённых в речи учителя,

как основа овладения педагогом

нормативной, коммуникативной и этической

речью.

Речь

– это основное средство общения. Речь,

соответствующая нормам речевых практик

языка, облегчает и ускоряет процесс

общения, поэтому социальная

роль речевой культуры очень велика,

особенно в настоящее время в нашем

обществе, где устная речь стала средством

самого широкого общения на различных

собраниях, конференциях, форумах, а для

педагогов устная речь – это ещё и

средство обучения и воспитания

подрастающего поколения.

Выделяют

три аспекта речевой культуры:

нормативный,

коммуникативный и этический.

Рассмотрим,

как данные речевые практики раскрываются

в речи педагога.

Нормативный

аспект культуры

речи предполагает знание

и

применение в практике общения

норм литературного языка.

Профессия

педагога, несомненно, накладывает

отпечаток, в жизни мы невольно выявляем

ошибки, допущенные другими людьми, но

порой, к сожалению, не замечаем своих.

А ведь наша задача развивать

речь детей,

пополнять их словарный запас, независимо

от предмета, будь то математика или

физкультура. Речь учителя служит образцом,

который воспринимает ребенок, при этом,

зачастую, единственным образцом

литературной нормы и правильного

представления о речи вообще. Сказала

любимая уважаемая учительница «у меня

было день рождение» и тем самым либо

потеряла авторитет, либо её ученик так

и будет говорить всю жизнь, потому что

так сказал уважаемый педагог, и, значит,

это правильно.

О,

прелесть русской речи чистой!

О,

бедный мой язык родной,

Кто не глумился

над тобой –

Шпана, чиновники,

лингвисты…

Кто бедолагу не ломал,

Не

выворачивал, не мучил:

«ОблЕгчить,

нАчать, взад, принЯл,

ПравЫ, сочуйствовать,

подклЮчить»

Ну, ладно б только

бюрократ,

Но педагог, но депутат

Но

дикторы с телеэкрана.

От сердца я

хочу воззвать

Ко

всем, кто сын России верной

Пора не

нАчать, а начАть

Язык наш очищать от

скверны

Друзья, следите за собой,

Когда

по-русски говорите

Ведь это наш язык

родной –

Его для внуков сохраните!

Известно,

что речь человека – это его визитная

карточка. По

тому, что и как мы говорим, о нас складывается

впечатление у

окружающих: у наших учеников, у коллег,

с которыми мы работаем, у родителей.

Поэтому грамотная речь и умение

контролировать ее – важнейший навык

любого современного человека. Существует

много средств и способов для того, чтобы

сделать речь выразительной, яркой,

правильной. Главное – это желание

работать над собой и не останавливаться

на достигнутом. Надо помнить, что

Всякое

настоящее образование добывается только

путем самообразования

Н.А. Рубакин

Сейчас

мы проведем небольшое тестирование на

предмет «Соблюдаю ли я нормы современного

языка?». На контроль взяты примеры из

речи педагогов, в которых чаще всего

допускаются

ошибки устной речи: лексические,

грамматические и орфоэпические.

Культура

речи. Тестирование

1.Запишите

числа словами

1)

В 2015 ___________________________________________ году мне

исполнится сорок лет.

2)Я

остался с 2757_____________________________ рублями.

2.Выберите

правильный ответ.

1)Я

а) одел

куртку

б)

надел

на

себя куртку.

2)Я

одел а)

пальто б) ребёнка.

3)

Поставьте свою а)

подпись б) роспись в

дневнике.

4)

Поставьте а)

оценки б) отметки в

журнале.

5)

На прилавке лежало много разных а)

чулок и носков б) чулков и носок.

6)

У меня а)

сломался лакированный туфель б) сломалась

лакированная туфля.

Написать а) рецензию о книге б) рецензию

на книгу в) отзыв о книге

г)

отзыв на книгу.

9)

Я а)

ложу б) кладу

книгу на стол.

10)

Я

учу а)обоих

б) обеих учениц.

11)*

Я люблю а)

чёрный кофе б) чёрное кофе.

12)*Друзья

пришли поздравить

а) брачующихся б) брачащихся.

Акцентологический

минимум

Досуг,

звонит, ходатайство, созыв, форзац,

каталог, одновременно , обеспечение,

феномен, взята, занята, похороны, на

похоронах, к деньгам, в стенах, уведомить,

жалюзи, по средам*, йогурт*, договор*

Итак,

как вы поняли, мы начали разговор о

нормах литературного языка. Языковая

норма едина и общеобязательна для всех

говорящих на данном языке.

Перед

нами стоит задача — рассмотреть наиболее

распространённые ошибки, которые

встречаются в устной речи педагога и

которые не являются нормой русского

литературного языка.

В

ходе работы вы будете иметь возможность

проверить свои ответы на все вопросы

теста.

Устные

нормы речи делятся на

лексические, грамматические и

орфоэпические.

В

лексике изучается слово и его

значение

Правила

употребления слов и словосочетаний в

точном соответствии с их значениями

называются лексическими

нормами русского

литературного языка.

Лексические

нормы регулируют употребление слов в

речи.

Нарушение лексических

норм ведет к двусмысленности

высказываний и серьезным речевым

ошибкам.

Самыми

распространёнными являются следующие.

Коротко остановимся на каждой из них.

-

Неумение

различать слова-паронимы.

Иногда

допускаем ошибки из-за неумения различать

слова, близкие по звучанию, но разные

по значению, то есть паронимы.

Роспись

и подпись.

Очевидно, многим из вас не раз приходилось

слышать подобные фразы «Прошу поставить

вашу роспись», «В ведомости не хватает

двух росписей» и т.п.

Во

всех эти фразах роспись употребляется

в значении «собственноручно написанная

фамилия», т.е. вместо литературного

подпись.

В

литературном языке существительное роспись имеет

3 значения: «инвентарь, письменный

перечень чего-нибудь» (роспись расходов

и доходов); «действие по глаголу расписать»

(т.е. запись в разные места или разрисовка

красками); «стенная живопись», например,

роспись стен и потолка, старинная роспись

и тому подобное.

надеть

на себя (пальто)

– одеть

кого — либо (ребенка);

Глаголы

одеть

и надеть

довольно четко различаются по употреблению:

одеть сочетается с одушевленным

существительным (одеть кого-нибудь), а

надеть сочетается только с неодушевленными

(надеть что-нибудь). Кроме того, глаголам

одеть и надеть соответствуют слова,

обозначающие противоположные действия

– антонимы. Глаголу одеть соответствует

антоним раздеть, а глаголу надеть –

снять (например, одеть ребенка – раздеть

ребенка, надеть костюм – снять костюм

и т.п.). По этим антонимичным парам

тоже можно запомнить правильное

употребление.

оплатить

что? (проезд, телефонные

переговоры) — заплатить за

что? (за проезд, за телефонные

переговоры);

Нередко

употребление сходно звучащих слов лежит

в основе каламбура и придает речи

юмористический оттенок; например афоризм

Э. Кроткова: Классиков нужно не

только почитать, но и почитывать.

-

Типичными

лексическими ошибками является

использование

в устной речи

жаргонных,

просторечных слов

таких, как

лох

(простак, глупый человек); крутой (модный,

деловой или жестокий, наглый); мобила

(мобильный телефон); тачка (такси); верняк

(верно, правильно).

-

Ещё

одной грубой лексической ошибкой

является употребление

в

речи слов-паразитов

“Слова-паразиты”

— это слова, не связанные с содержанием

речи.

Говорящий заполняет ими вынужденные

паузы: “ну”, “э-э”, “как бы”, “это

самое”, “так сказать,” « в общем» и т.

д. Такие слова нарушают сочетаемость

слов в предложении.

Послушайте,

к чему может привести их использование

в речи:

Увидал

раз гражданин,

Что

сарай пылает.

Он

звонит по “01”,

Срочно

сообщает:

“ Я

не знаю, как начать,

Но,

как говорится,

Вообщем,

значит, так сказать,

Страшное

творится.

Вообщем,

значит, стало быть,

Тут

такое дело…

-Можно

трубку положить:

Все

уже сгорело.

4.Одной

из самых

распространённых ошибок является

употребление слова в несвойственном

ему значении вследствие незнания

значения слова:

картина- репродукция, оценка-отметка.

В

дневник, в журнал мы ставим отметки

(знаки), НЕ оценки. Оценка – это мнение

о чём-либо.

Репродукция

— картина, рисунок, воспроизведенные

посредством печати.

Частотность

данного

типа ошибок проявляется и в том, что они

становятся основой для многих анекдотов,

например:

Анка

подходит к Петьке:

—

Я вчера на балу была. Такой фужер

произвела!

—

Дура, не фужер, а – фураж!

—

Сам дурак. Пойдём, у Василь Ивановича

спросим. – Подходят к Василию Ивановичу.

—

Слушай, Василь Иванович, как правильно

сказать – фужер или фураж?

—

Ребята, знаете: я в энтом деле не

копенгаген.

Лексические

нормы отражаются в толковых словарях,

словарях иностранных слов, терминологических

словарях и справочниках.

Далее

грамматические

нормы

Грамматические

нормы – это правила использования

форм разных частей речи, а также правила

построения предложения.

Грамматика

изучает части речи и предложения

Перед

вами перечень наиболее распространенных

грамматических ошибок.

Ошибки,

как вы видите, допускаются со всеми

частями речи.

Ошибки

в построении словосочетаний:

связаны

с рассогласованием главного и зависимого

слова.

Заведующий

(чем?) библиотекой (НЕ библиотеки),

рецензия

(на что?) на книгу (НЕ о книге),

отзыв

(о чём?) о книге (НЕ на книгу),

французский

шампунь (НЕ французская шампунь)

лакированная

туфля (НЕ лакированный туфель)

Наиболее

часто встречаются грамматические

ошибки, связанные с употреблением рода

имен существительных. Есть такие

существительные, род которых надо

запомнить. Надо знать, что шампунь –

это существительное мужского рода, а

мозоль, бандероль, туфля – женского.

Поэтому следует говорить: французский

шампунь, но большая мозоль, заказная

бандероль, лакированная туфля.

ошибки

в образовании форм существительного

очень

распространены. Это связано с тем, что

нет каких-либо определенных правил для

запоминания написаний окончаний

существительных

в

И.п. мн.ч.: директора,

доктора, профессора, НО инженеры,

бухгалтеры

и

в Р.п. мн. ч.:

мандаринов, томатов, апельсинов; НО

яблок;

брюк,

шорт, чулок,

НО носков,

гольфов, клипсов

ошибки

в образовании форм глагола (ложить,

ехай, ляжь)

Я

считаю самой ненавистной и презираемой

ошибкой употребление глагола «ложить»

Почему же половина жителей России

продолжают употреблять этот глагол?

Случилось так, что некоторые глаголы

образовали совершенный вид не с помощью

приставки, например: делать – сделать,

а самостоятельные слова. Например:

говорить – сказать, брать – взять,

класть – положить.

В фильме “Доживем

до понедельника” имел место эпизод,

посвященный культуре речи учителя.

Давайте его посмотрим.

Прошло

время, а проблема осталась.

Итак,

глагол класть употребляется

только без приставки, глаголы с

корнем -лож- – только с приставкой

(положить, выложить, переложить и

др.).

Некоторые

формы повелильного наклонения следует

запомнить: поезжай ( НО не ехай), ляг(НО

не ляжь);

Глаголы

победить,убедить,

пылесосить

не имеют формы 1лица ед.ч., их можно

заменить сочетаниями

одержу победу, смогу убедить.

Ошибки

в образовании форм числительных.

Во

всю идёт новое тысячелетие, а половина

населения как начала произносить: в

двухтысячи

первом,

так и в

двухтысячи тринадцатом продолжает

делать эту ошибку. Надо знать, что

составные

порядковые и количественные числительные

склоняются по-разному: 1.При

склонении составных

количественных числительных

изменяется каждое

слово:

Я остался с

(сколькими?)3679 тремя тысячами шестьюстами

семьюдесятью девятью рублями. (т.п).

2.

В

составных порядковых числительных

склоняется только последнее слово,

например:

В (каком?)2015 ___

в две тысячи пятнадцатом

году мне исполнится сорок лет. (Не в

двухтысячи пятнадцатом году)

3.Числительное оба (обоих,

обоим, обоими)

употребляется только с существительными

мужского рода (оба

брата, на обоих учеников), а

числительное обе

(обеих, обеим, обеими) –

только с существительными женского

рода (обе

сестры, к обеим ученицам).

Орфоэпические

нормы

Орфоэпические

нормы – это произносительные нормы

устной речи.

Важной

стороной орфоэпии является ударение,

то есть звуковое выделение одного из

слогов слова

Постановка

ударения часто бывает «лакмусовой

бумажкой»

уровня

речевой культуры человека

Почему

же русское ударение — самая сложная

область русского языка для усвоения.

Это объясняется тем, что русское ударение

характеризуется разноместностью и

подвижностью.

Разноместность

— это способность ударения падать на

любой слог русского слова: на первый —

фОрзац, на второй — досУг, на третий —

жалюзИ, на пятый–вероисповЕдание.

Тогда как во многих языках мира ударение

прикреплено к определенному слогу. Так,

в чешском языке ударение всегда падает

на первый слог, в польском – на

предпоследний, во французском – на

последний.

Подвижность

— это свойство ударения перемещаться с

одного слога на другой при изменении

одного и того же слова: пОхороны – на

похоронАх. Как установлено учёными,

большая часть слов русского языка (около

96%) отличается фиксированным ударением.

Однако оставшиеся 4% лексики с подвижным

ударением и являются наиболее

употребительными словами, составляющими

базисную, частотную лексику языка. Но

надо видеть в этом и большие плюсы.

Ударение помогает различать слова-омонимы

зА мок — замОк, и разные грамматические

формы одного и того же слова:

Учит-учИте.

Давайте

проверим акцентологический минимум.

ДосУг,

звонИт, ходАтайство, созЫв, фОрзац,

каталОг, одноврЕменно, обеспЕчение,

фенОмен, взятА, занятА, пОхороны, на

похоронАх, о деньгАх, в стенАх, увЕдомить,

жалюзИ , йОгурт-йогУрт*, договОр –

дОговор*, по срЕдам – по средАм*.

В

утешение тем, кто допустил ошибки, я

хочу привести откровения одного

известного писателя, Корнея Чуковского

«Когда

я приехал из Одессы в Петербург и впервые

выступил с докладом на литературном

вечере, я сделал девяносто два неправильных

ударения. Городецкий подсчитал и сказал

мне об этом. Я тотчас засел за словарь

и больше уже этого никогда не повторялось».

(

К. Чуковский)

Педагоги

не могут успешно кого-то учить, если в

это же время усердно не учатся сами.

Али

Апшерон

Самое

главное — это работать над собой. Словари

и справочники в данном случае — это наши

помощники

А

теперь о словах в тесте, помеченных

звёздочкой. Это слова, на которые

распространяются новые нормы современного

русского литературного языка.

Три

года назад вступил в силу приказ

Министерства образования и науки,

определяющий список словарей, грамматик

и справочников, содержащих нормы

современного русского литературного

языка. Отныне, например, пригласить на

«файф-о-клок», выпить «крепкого

кофе» и написать «чао» вместо

«пока» — норма

Статус официальных

авторитетов получили «Орфографический

словарь русского языка» Брониславы

Букчиной, Инны Сазоновой и Людмилы

Чельцовой, «Грамматический словарь

русского языка» под редакцией Андрея

Зализняка, «Словарь ударений русского

языка» Ирины Резниченко и «Большой

фразеологический словарь русского

языка» с комментарием Вероники

Телия.

Орфографический словарь под

редакцией Букчиной, в частности, признал,

что у слова «кофе» есть теперь не

только мужской, но и средний род.

«Интернет», согласно новым правилам,

необходимо писать с большой буквы, а

название боевого искусства — «карате»

вместо «каратэ». Поясняется, что

правильно писать и говорить «бра’чащиеся»,

а не «брачу’ющиеся».

Что касается

ударений, то теперь официально можно

говорить «догово’р» и «до’говор»,

«йо’гурт» и «йогу’рт», «по

сре’дам» и «по среда’м».

Языковые

нормы со временем меняются, и это

нормально. Словарь лишь фиксирует то,

как принято говорить в данную эпоху.

Так, к примеру, в 30-е годы говорили как

«мой» так и «моя» такси. Если

раньше слово «зал» было женского

рода («зала»), то теперь мужского.

И если сейчас всё больше людей говорят

«дОговор», или «крепкое кофе»,

то это входит в норму.

Источники:

-

Чернышев

В.И. Чистота и правильность русской

речи // Избранные труды. Т. 1. М.,: 1970. С. 41 -

Соколова

В.В. Культура речи

и культура общения. М.: Просвещение,

1995. С. 47 -

Бельчиков

Ю.А. Стилистика и

культура речи. М.: Изд-во УРАО, 2000. С.

104-105). -

Правилах

русской орфографии и пунктуации»

(М., 1956), -

«Справочник

по орфографии и пунктуации» Д.Э.

Розенталя, Москва, 2001 г.

Спасибо за Вашу оценку. Если хотите, чтобы Ваше имя

стало известно автору, войдите на сайт как пользователь

и нажмите Спасибо еще раз. Ваше имя появится на этой стрнице.

Типичные ошибки, встречающиеся в речи дошкольных педагогов.

Одним из основных механизмов овладения детьми родным языком является подражание. Подражая взрослым, ребенок перенимает не только все тонкости произношения, словоупотребления, построения фраз, но также и те несовершенства и ошибки, которые встречаются в их речи.

Именно поэтому к речи педагогов предъявлены высокие требования, а проблема повышения культуры речи воспитателя рассматривается в контексте повышения качества дошкольного образования.

В устной речи можно выделить следующие группы часто встречающихся ошибок:

Орфоэпические;

Грамматические;

Семантические (лексические).

Орфоэпические ошибки – это нарушение произносительных норм устной речи (произносительные нормы устной речи изучает специальный раздел языкознания – орфоэпия).

Грамматические ошибки – это нарушение правил использования грамматических форм разных частей речи и синтаксических конструкций.

Ошибки проявляются:

— в употреблении рода имён существительных («французская шампунь» вместо «французский шампунь»; «красивая тюль» вместо «красивый тюль»; «большой мозоль» вместо «большая мозоль»);

— в неправильном согласовании местоимений с существительными в роде

— в неправильном склонении числительных (« в двух тысячи пятом году» вместо «в две тысячи пятом году»);

— в неправильном употреблении рода числительных («в присутствии обоих девочек» вместо «обеих», но «обоих мальчиков»);

— в неправильном употреблении местоимений;

— в неправильном употреблении окончаний имён существительных во множественном числе

— в ошибочном употреблении различных форм глаголов («ложить» вместо «класть»; «ложи на стол» вместо «клади на стол»; «поклади» вместо «положи» — в данном случае глагол с корнем «лож» всегда должен употребляться только с приставкой: «положи, наложи, сложи», но «клади»!);

— в некорректном использовании форм глагола («сели за столы» вместо «сядьте за столы», «подошли ко мне» вместо «подойдите ко мне» — здесь, выражая просьбу, следует употреблять глагол в повелительном наклонении, а не в прошедшем времени).

Семантические (лексические) ошибки – это нарушение правил использования лексического значения слов в речи.

Нарушение лексических норм приводит к искажению смысла высказывания.

Эти ошибки проявляются:

— в неточном употреблении лексического значения слов;

— нарушение лексической сочетаемости;

— тавтология, т.е. повторение того же самого другими словами, не уточняющее смысла («в мае месяце» вместо «в мае»; «строительство замерло на мёртвой точке» вместо «встало на мёртвой точке»; «информационное сообщение» вместо «сообщение» или «информация»).

Исходя из всего вышеперечисленного, к устной речи педагогов предъявляются следующие требования:

Правильность — соответствие речи языковым нормам. Чистое звукопроизношение, чёткая дикция. В общении с детьми воспитатель использует основные нормы русского языка: орфоэпические нормы (правила литературного произношения, правила постановки ударения), а также нормы образования и изменения слов.

Точность — соответствие смыслового содержания речи и информации, которая лежит в ее основе. Воспитатель должен обращать особое внимание на семантическую (смысловую) сторону речи, т.к. это способствует формированию у детей навыков точности словоупотребления.

Логичность — выражение в смысловых связях компонентов речи и отношений между частями и компонентами мысли. Воспитатель в общении с детьми учитывает, что в дошкольном возрасте закладываются представления о структурных компонентах связного высказывания, формируются навыки использования различных способов внутри текстовой связи.

Чистота — отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку. Принимая во внимание ведущий механизм речевого развития дошкольников (подражание), воспитатель заботится о чистоте собственной речи: недопустимо использование слов-паразитов, диалектных и жаргонных слов.

Выразительность — особенность речи, захватывающая внимание и создающая атмосферу эмоционального сопереживания. Выразительность речи воспитателя является мощным орудием воздействия на ребенка. Владеющий различными средствами выразительности речи (интонация, темп речи, сила, высота голоса и др.) воспитатель способствует не только формированию произвольности выразительной речи ребенка, но и более полному осознанию им содержания речи взрослого, формированию умения выражать свое отношение к предмету разговора.

Богатство — умение использовать все языковые единицы с целью оптимального выражения информации. Богатый лексикон воспитателя способствует расширению словарного запаса ребенка, помогает сформировать у него навыки точности словоупотребления, выразительности и образности речи, так как в дошкольном возрасте формируются основы лексического запаса ребенка.

Уместность — употребление в речи единиц, соответствующих ситуации и условиям общения. Уместность речи воспитателя предполагает, прежде всего, обладание чувством стиля. Учёт специфики дошкольного возраста нацеливает педагога на формирование у детей культуры речевого поведения (навыков общения, умения пользоваться разнообразными формулами речевого этикета, ориентироваться на ситуацию общения, собеседника и др.).

Правильное использование педагогом невербальных средств общения, его умение не только говорить с ребенком, но и слышать его.

Владение навыками публичной речи: выступать с сообщением перед коллегами, организовывать коллективную беседу с родителями воспитанников и т. п. 0бразцом для окружающих должна быть вся манера поведения воспитателя в процессе речевого общения (поза, жест, отношение к собеседникам).

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Батурина О.С.

1

1 Бирский филиала ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»

Автором исследованы вербальные ошибки коммуникации педагогов, выступающие в форме коммуникативных реакций, которые препятствуют, мешают эффективному педагогическому взаимодействию. Разработан диагностический инструментарий для изучения вербальных ошибок у педагогов. Респондентам предлагалось написать те стереотипные высказывания, реплики, выражения, отдельные слова, которые препятствуют достижению эффективной профессионально-педагогической деятельности, созданию благоприятному, комфортному педагогическому взаимодействию с коллегами, родителями, «новым» классом, с учащимися на разных этапах проведения учебного занятия (в начале занятий, при проверке домашнего задания, при объяснении новой темы, в конце занятий), а также вне занятий. Математическая обработка эмпирических данных осуществлялась по каждому типу взаимодействия. Коммуникативные реакции педагогов подвергались классификации, по каждой из которых подсчитывалась сумма высказываний. Исследование позволило выявить, что вербальными ошибками у педагогов выступают незаслуженные обвинения и критика при общении с коллегами, скучная морализация в работе с родителями, приказы и команды на уроках с «новым классом», словесное сочувствие к учащимся вне занятий. Анализ вербальных ошибок коммуникации у педагогов во взаимодействии с разными субъектами образовательного процесса позволил определить, что чаще всего проявляются частые угрозы и предупреждения.

ошибки в педагогическом взаимодействии

вербальные ошибки

ошибки коммуникации

коммуникативные ошибки

ошибки у педагогов

педагогические ошибки

теория ошибок

ошибки

1. Батурина О.С. Концепт ошибка: психологический смысл // Психологическое сопровождение личности в кризисных ситуациях: Материалы Республиканской научно-практической конференции (26 апреля 2012 года, г. Уфа). – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2012. – С. 20-23.

2. Батурина О.С. Педагогические ошибки в обеспечении психологической безопасности образовательного процесса // «Человек и современное общество: вопросы педагогики и психологии»: материалы международной заочной научно-практической конференции. Часть II. (25 января 2012 г.). – Новосибирск: Изд. «ЭКОР-книга», 2012. – С. 113-116.

3. Батурина О.С., Моисеева Л.В. Теоретический экскурс в проблему профессиональных ошибок // Психология труда и профессиональное развитие педагога: актуальное состояние, проблемы и перспективы. Материалы I Международной научно-практической конференции (16 ноября 2012 года, г. Бирск) / Под ред. к.пс.н., доцента К.В. Сапегина и к.пс.н. О.С. Батуриной. – Бирск: Бирский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», 2012. – Ч 1. – С. 16-20.

4. Крупеин А.Л. Эффективный учитель [Текст] / А.Л. Крупеин, А.И. Крохина. – Ростов н/Д, 1995. – 448 с.

5. Сафиева Э.Т., Батурина О.С. Психология педагогических ошибок родителей детей младшего школьного возраста // Психолого-педагогические проблемы в системе современного образования. Материалы конференции от 28 октября – 2011. – Бирск: Бирск.гос.соц.-пед.акад., 2011. – С. 112-113.

Введение

Изменения, происходящие на современном этапе развития общества (социальные, экономические, культурные и др.), в определенной степени связаны с трансформациями информационной инфраструктуры, глобальной информатизацией. Любые изменения – это не простой процесс перехода от простого к сложному, они часто сопровождаются определенными противоречиями. С одной стороны, современные средства передачи и получения информации делают информацию открытой и доступной. Базы данных, представленные на электронных носителях, виртуальные библиотеки и читальные залы, коммуникационные «гаджеты» (портативные компьютеры, ноутбуки, планшеты, флеш-накопители и др.) облегчают процессы управления (накопления, систематизации, корректировки, применения и др.) информацией, способствуют безбарьерному получению новых знаний. С другой стороны, совершенствование коммуникационного взаимодействия приводит к увеличению потока информации, усложнению информационного поля. Современный человек сталкивается с проблемами коммуникационной культуры. Среди них можно выделить следующие: «информационный выбор» – выбор среди всего многообразия наиболее значимой, существенной, полезной информации для пользователя; «информационный мусор» – передача, а иногда и навязывание человеку той информации, которая для него не является значимой; «информационное скапливание» – сбор, накопление информации на электронных носителях без предварительного знакомства с ней, систематизации и последующего применения, накопленная информация оказывается невостребованной.

Современные противоречия информатизации общества, проблемы информационной культуры отражаются на образовании, ее информационно-предметной среде. В связи с этим возрастают риски вербальных ошибок педагога, так как в системе взаимодействия с субъектами образовательного процесса роль донора информации чаще выполняет педагог, речь выступает ведущим инструментом его профессиональной деятельности. Вербальные ошибки педагога представляют одну из самых сложных и педагогически значимых проблем, так как последствия ошибок порой непредсказуемы и деструктивны для всего образовательного пространства. Незначительные ошибки способны вызвать кратковременные нарушения в нормальном функционировании педагогической системы. Однако ошибки педагогов могут стать следствием серьезных длительных нарушений, сбоев, дестабилизации всей педагогической системы любого уровня иерархии.

Цель исследования: изучить вербальные ошибки коммуникации в педагогическом взаимодействии.

Материал и методы исследования

Ошибка понимается как несоответствие между объектом или явлением, принятым за эталон (материальный объект, решение задачи, действие, которое привело бы к желаемому результату), и объектом/явлением, сопоставленным первому. В науке термином «ошибка» характеризуют общее название целого класса понятий, связанных с искажением, с дефектом деятельности. Авторы различных научных областей, занимающиеся изучением проблемы человеческих ошибок, сходятся во мнении о том, что во многих ситуациях ошибки помогают выявить разнообразие точек зрения, дают дополнительную информацию, помогают выявить большее число альтернатив, проблем, что делает процесс принятия решений более эффективным и даёт возможность выразить свои мысли.

Проблемой ошибок в коммуникативной деятельности занимались такие психологи и педагоги, как Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба и др. Различные формы вербальных ошибок в педагогической деятельности представлены в трудах таких ученых, как М.В. Варгамян, Э. Гоффман, Т.А. Юзефавичус, В.А. Кан-Калик, Г. Ваймер, И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.А. Богородицкий, Ф. Кайнц, А.М. Плешковский и др. Теоретический анализ работ данных авторов позволил нам определить, что вербальные ошибки коммуникации возникают чаще в трудных педагогических ситуациях в виде неадекватных коммуникативных реакций, мешающих эффективному педагогическому общению и взаимодействию. Проведенные нами исследования [1; 2; 3; 5] позволили определить, что в понятии ошибки коммуникации, возникающих в педагогическом взаимодействии, отражаются следующие аспекты: 1) непреднамеренное нарушение педагогической нормосообразности и целесообразности речевого поведения педагога; 2) нежелательный, неадекватный результат коммуникационной и ментальной деятельности педагога, иной, отличный от запланированного результата; 3) коммуникационное действие педагога, объективно неверное, неправильное, неадекватное целям и задачам педагогического общения.

Исследование вербальных ошибок коммуникации в педагогическом взаимодействии проводилось с педагогами образовательных организаций: МОУ Икшинская СОШ Дмировского района Московской области, филиал МОБУ Калтасинская СОШ №2 МР Калтасинский район республики Башкортостан Калмашевская ООШ, общеобразовательные учреждения г. Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа. Количество испытуемых составило 60 человек. Педагогам предлагалось написать коммуникативные реакции, то есть те стереотипные высказывания, реплики, выражения, отдельные слова, которые препятствуют достижению эффективной профессионально-педагогической деятельности, созданию благоприятному, комфортному педагогическому взаимодействию с коллегами, родителями, «новым» классом, с учащимися на разных этапах проведения учебного занятия (в начале занятий, при проверке домашнего задания, при объяснении новой темы, в конце занятий), а также вне занятий. В нашем исследовании, опираясь на результаты теоретического анализа изучаемого явления, вербальными ошибками коммуникации выступали те коммуникативные реакции, которые препятствовали, мешали эффективному педагогическому взаимодействию.

Для систематизации и последующей математической обработки полученного эмпирического материала нами была использована классификация типичных замечаний учителей, представленная в книге А.Л. Крупеина и А.И. Крохиной «Эффективный учитель» [4]. В соответствии с данной классификацией, вербальные реакции педагогов, полученные в нашем исследовании, были выделены в отдельные смысловые группы, по каждой из которых подсчитано среднее значение (таблицы 1, 2).

Таблица 1

Вербальные ошибки коммуникации, препятствующие эффективному взаимодействию педагогов с различными субъектами образовательного процесса

|

Вербальные ошибки коммуникации |

Субъекты образовательного процесса |

|||

|

Коллеги |

Родители |

«Новый» класс |

Учащиеся при общении с ними вне занятий |

|

|

Приказы, команды |

0,27 |

— |

0,23 |

— |

|

Частые угрозы, предупреждения |

0,33 |

0,40 |

0,52 |

0,25 |

|

Незаслуженные обвинения, критика |

0,33 |

0,15 |

0,15 |

0,15 |

|

Насмешка, прозвища |

0,15 |

— |

— |

— |

|

Сочувствие на словах |

— |

— |

0,05 |

0,27 |

|

Нудные нотации |

— |

— |

— |

0,05 |

|

Влезание в душу |

— |

— |

— |

0,02 |

|

Легкомысленное отшучивание |

— |

— |

— |

— |

|

Скучная морализация |

— |

0,22 |

— |

— |

|

Прямолинейные советы |

— |

0,08 |

— |

— |

|

Недоверие |

— |

— |

— |

— |

Из таблицы 1 видно, что педагогам в эффективной коммуникации с коллегами чаще препятствуют «частые угрозы, предупреждения» (Σ=0,33) и «незаслуженные обвинения, критика» (Σ=0,33). Например, респонденты указывают на такие высказывания, реплики, как: «В мои обязанности это не входит», «Я не буду это делать, не моя работа», «Напишу докладную на имя директора!», «Вы плохо работаете. Вас дети не любят. Может вам найти другую работу?», «Ну не знаю, не знаю, это вряд ли разумно, удачно… Вы наверно в этом плохо разбираетесь? Вы не можете найти творческий подход в решении проблем!». В общении с родителями эффективному общению могут помешать также «Частые угрозы, предупреждения» (Σ=0,40), «Скучная морализация» (Σ=0,22): «Вы несете ответственность за своих детей!», «Лишим родительских прав!», «Вы должны сами принять решение!», «Это Ваши дети, Ваши обязанности!», «Это Ваш ребенок, вот и занимайтесь им». В общении на уроках с «новым классом» педагоги утверждают, что им мешают «Частые угрозы, предупреждения» (Σ=0,52), «Приказы, команды» (Σ=0,23). Например, высказывания типа: «Сейчас посмотрим, что вы знаете, чему вас учили!», «Кто будет возникать, будет иметь большие проблемы!», «Закройте свой рот! Успокойтесь! Садитесь!». Эффективному общению с учащимися вне занятий мешают «Сочувствие на словах» (Σ=0,23) и также «Частые угрозы, прдупреждения» (Σ=0,25). В таком взаимодействии можно услышать «Опять вы? Как вы мне надоели! Как я от вас устала!», «Я не хотела с вами идти, но придется», «Извините, но мне надо идти. У меня мало времени! Я тороплюсь!», «Не желаю с вами общаться вне школы!», «Надо было раньше думать, всё иди домой!».

Таблица 2

Вербальные ошибки коммуникации, препятствующие эффективному взаимодействию педагогов с обучающимися на разных этапах проведения учебного занятия

|

«Мешающие» коммуникативные реакции |

Этапы проведения занятия |

||||

|

В начале занятия |

При проверке домашнего задания |

При объяснении новой темы |

В ситуации отказа ученика от выполнения задания |

В конце занятия |

|

|

Приказы, команды |

0,20 |

0,02 |

0,30 |

0,32 |

0,22 |

|

Частые угрозы, предупреждения |

0,33 |

0,30 |

0,35 |

0,43 |

0,17 |

|

Незаслуженные обвинения, критика |

0,12 |

0,58 |

0,15 |

0,12 |

0,27 |

|

Насмешка, прозвища |

— |

— |

— |

— |

— |

|

Сочувствие на словах |

— |

— |

— |

— |

— |

|

Нудные нотации |

— |

— |

— |

— |

— |

|

Влезание в душу |

— |

— |

— |

— |

— |

|

Легкомысленное отшучивание |

— |

0,07 |

0,02 |

— |

0,05 |

|

Скучная морализация |

— |

— |

— |

— |

— |

|

Прямолинейные советы |

— |

— |

— |

— |

— |

|

Недоверие |

— |

0,03 |

— |

— |

— |

Из таблицы 2 видно, что в начале занятия эффективной коммуникации педагогов с учащимися чаще препятствуют «частые угрозы, предупреждения» (∑=0,33): «Будете шуметь на уроке, оставлю после уроков!», «Опоздавшим на урок будет задание на дом в два раза больше!». На этапе проверки домашнего задания эффективному общению педагогов с учащимися препятствуют «незаслуженные обвинения и критика» (∑=0,58). В данном взаимодействии от взрослого можно услышать такие высказывания: «Ну что? Опять полкласса не выполнили! Большего я от вас и не ожидала!», «Списал! Мысли не твои!!!», «Совсем не умеете работать самостоятельно!», «Как можно было не выполнить домашнее задание, ты что болван?». Высказывания типа «Я два раза объяснять не буду, надо было внимательно слушать!», «Завтра проведу контрольную работу!», «Если не успокоитесь, будете изучать материал самостоятельно!», относящиеся к группе «Частые угрозы, предупреждения» (∑=0,35), не эффективны на этапе объяснения новой темы. В ситуации отказа учащихся от выполнения задания педагоги используют «Частые угрозы, предупреждения» (∑=0,43): «Не хочешь заниматься, завтра родителей в школу!», «Поставлю два и отведу к директору! Будешь двоечником и не закончишь школу», «Меня не волнуют твои проблемы!». В конце занятий звучат следующие обвинения и критика (∑=0,27): «Вы очень плохо себя вели. Ничего иного я от вас и не ожидала!», «Все как всегда, вы ничего не успели!».

Довольно много в речи педагога обращений, которые свойственны, пожалуй, только школьной среде. Они подчеркивают или интеллектуальные достоинства учеников, но чаще дают им резко отрицательную оценку: «Эх, вы, невежды», «Ликбез», «Темнота», «Лодыри!», «Болтуны», «Хвостисты», «Должники», «Прогульщики», «Разгуляевы!», «Новоявленные двоечники!», «Наполеоны».

Таким образом, вербальные ошибки коммуникации в педагогической взаимодействии проявляются в следующем: нежелание учителей вникнуть в проблему собеседника, неуважение к ним, провоцируют сопротивление у школьников, гнев, мстительность, заставляют учеников чувствовать, что учитель считает их глупыми, ни на что не способными, заставляют учеников, своих коллег, родителей чувствовать вину, стыд, смущение, снижают самооценку, активизируют самозащиту, являются причиной пассивности.

Для подтверждения выдвинутой гипотезы о том, что вербальные ошибки коммуникации, возникающие в педагогической деятельности, взаимосвязаны, проводилась интеркорреляция с использованием программы Statistica 6.0. Результаты корелляционной матрицы представлены в виде корреляционной плеяды. .

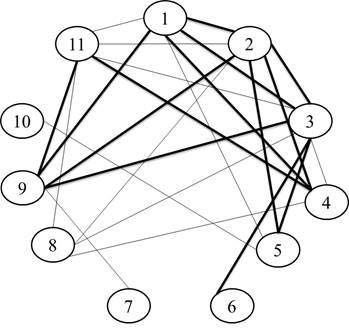

Рис. 1. Взаимосвязь между вербальными ошибками коммуникации в педагогическом взаимодействии.

Примечание: – вербальные ошибки коммуникации: 1 – приказы, команды, 2 – угрозы, предупреждения, 3 – незаслуженные обвинения, критика, 4 – насмешки, прозвища, 5 – сочувствие на словах, 6 – нудные нотации, 7 – «влезание в душу», 8 – легкомысленное отшучивание, 9 – скучная морализация, 10 – прямолинейные советы, 11 – недоверие.

прямые связи (ρ≤0,01),

–––– прямые связи (ρ≤0,05).

По рисунку 1 видно, что имеется связь между следующими вербальными ошибками коммуникации: приказы, команды (1), угрозы, предупреждения (2), незаслуженные обвинения, критика (3), насмешки, прозвища (4), сочувствие на словах (5), нудные нотации (6), легкомысленное отшучивание (8), скучная морализация (9), недоверие (11). Данные связи можно интерпретировать следующим образом. Чем чаще в педагогическом взаимодействии используются «приказы, команды», тем чаще у них проявляются в общении «угрозы, предупреждения (=0,76, ρ≤0,01), «обвинения, критика» (

=0,60, ρ≤0,01), «насмешки, прозвища» (

=0,34, ρ≤0,01), «скучная морализация» (

=0,60, ρ≤0,01). Чем чаще педагоги угрожают, предупреждают, тем чаще в их общении слышатся «приказы, команды» (

=0,76, ρ≤0,01), «обвинения, критика» (

=0,73, ρ≤0,01), «насмешки, прозвища» (

=0,35, ρ≤0,01), «сочувствие на словах» (

=0,41, ρ≤0,01), «легкомысленное отшучивание» (

=0,34, ρ≤0,01), «скучная морализация» (

=0,50, ρ≤0,01). Чем больше «обвинений и критики», тем больше употребления в речи «угроз, предупреждений» (

=0,41, ρ≤0,01), «сочувствия на словах» (

=0,08, ρ≤0,01), «скучной морализации» (

=0,42, ρ≤0,01). Чем чаще употребляются «насмешки, прозвища», тем чаще слышатся «недоверие» (

=0,46, ρ≤0,01), «легкомысленное отшучивание» (

=0,42, ρ≤0,01). Чем чаще употребляется «скучная морализация», тем чаще возникает «недоверие» (

=0,35, ρ≤0,01). Чем выше «приказы, команды», тем более выражен показатель «сочувствие на словах» (

=0,32, ρ≤ 0,05), «недоверие» (

=0,27, ρ≤0,05). Чем выше «угрозы, предупреждения», тем чаще выражен показатель «недоверия» (

=0,28, ρ≤0,05). Чем чаще «обвинение, критика», тем выше «насмешки, прозвища» (

=0,28, ρ≤0,05), «легкомысленное отшучивание» (

=0,30, ρ≤0,05), «недоверие» (

=0,31, ρ≤0,05). Чем больше употребление «сочувствия на словах», тем выше «прямолинейные советы» (

=0,27, ρ≤0,05). Чем чаще учителя «легкомысленно отшучиваюся», тем чаще у них проявляется «недоверие» (

=0,25, ρ≤0,05). Чем выше «скучная морализация», тем выше «влезание в душу» (

=0,27, ρ≤0,05).

Коммуникативно-речевые ошибки учителей, проявляющиеся в педагогической деятельности, тесно взаимосвязаны. Ранее нами было показано, что одни ошибки приводят к появлению других ошибок [5]. Результаты нашего исследования подтверждают данные теоретические изыскания, которые позволяют нам прийти к выводу о том, что, образуя структуру, ошибки педагогов в педагогическом взаимодействии характеризуют трудную педагогическую ситуацию. Трудная педагогическая ситуация – явление, обусловленное многообразными факторами, и постольку выделение его специфических особенностей сопряжено с определенными трудностями. Трудная педагогическая ситуация характеризуется напряженностью, зачастую находящей выражение в различного рода конфликтных проявлениях. Подобные ситуации требуют от учителя принятия педагогически правильного решения, однако практически невозможно найти простой и однозначный выход из трудной педагогической ситуации, если не учитывать при этом причины, которые порождают противоречия, лежащие в ее основе.

Результаты исследования и их обсуждение

Вербальные ошибки коммуникации как коммуникативные реакции, возникающие в педагогическом взаимодействии с различными субъектами образовательного процесса (коллегами, обучающимися и их родителями) чаще проявляются в форме частых угроз, предупреждений. При этом во взаимодействии с той или иной категорией проявляется специфика использования коммуникативный реакций, мешающих эффективной передаче и получению информации: с коллегами – незаслуженные обвинения, критика; с родителями – скучная морализация; на уроках с «новым классом» – приказы, команды; с учащимися вне занятий – сочувствие на словах. Рассматривая вербальные ошибки коммуникации педагогов, имеющих место в ситуациях общения с обучающимися на разных этапах проведения учебного занятия, было выявлено следующее. В начале занятия при объяснении новой темы в ситуации отказа учащегося от выполнения задания эффективному общению чаще препятствуют частые угрозы, предупреждения, на этапе проверки домашнего задания и в конце занятий – незаслуженные обвинения и критика.

Заключение

Проведенное исследование не претендует на полное и всестороннее освещение проблемы ввиду ее сложности и многоаспектности. Полученные результаты и выводы исследования позволяют обозначить проблемы, требующие дальнейшего теоретического и научно-методического обеспечения, представляющие научный интерес. Среди них отметим: теоретическое обоснование коммуникативных ошибок, включающих вербальную и невербальную стороны; развитие методологической основы проблематики коммуникативных ошибок; выявление факторов возникающих коммуникативных ошибок (личностных, ситуационных, профессиональных, социальных и других).

Рецензенты:

Белобородова Н.С., д.п.н., профессор, зам. директора по воспитательной работе и социальным вопросам, Бирский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Бирск.

Моисеева Л.В., д.п.н., профессор, зав. кафедрой естествознания и методики его преподавания в начальных классах, ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», г. Екатеринбург.

Библиографическая ссылка

Батурина О.С. ВЕРБАЛЬНЫЕ ОШИБКИ КОММУНИКАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6.

;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=11640 (дата обращения: 23.09.2023).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)