43

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И МЕТОДИКИ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

БУНЕСКУ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВЫХ ОШИБОК МЛАДШИХ

ШКОЛЬНИКОВ В ПИСЬМЕННЫХ ТВОРЧЕСКИХ

РАБОТАХ И ПУТИ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ

ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ:

к.пед.н., доцент, зав.кафедрой

РЯиМП КГПУ

АВТУШКО О. А.

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

к.пед.н., доцент кафедры

РЯиМП КГПУ

ЗОРИНА В. В.

КРАСНОЯРСК 2000

Содержание.

Введение 3 – 4

Глава 1 Теоретические и методические основы изучения 5 речевых ошибок младших школьников.

-

Речевые ошибки и причины их возникновения. 5 – 7

-

О классификациях речевых ошибок. 8 – 22

-

Изложение как вид письменных творческих работ. 23 – 27

Выводы по главе 1. 28

Глава 2 Особенности речевых ошибок младших школьников и 29 пути их исправления.

2.1 Типичные речевые ошибки второклассников. 29 – 38

2.2 Исправление речевых ошибок. 39 – 43

Выводы по главе 2. 44

Глава 3 Комплекс упражнений как средство исправления 45 речевых ошибок младших школьников.

3.1 Исправление речевых ошибок младших школьников в 45 – 49 условиях экспериментального обучения.

-

Результаты экспериментального обучения. 50 – 55

Выводы по главе 3. 56

Заключение. 57 –58

Библиография. 59 – 62

Приложения. 63 – 77

Введение.

Повышение речевой культуры учащихся – одна из актуальных задач, стоящих перед современной школой. Известно, что одним из показателей уровня культуры человека, мышления, интеллекта является его речь, которая должна соответствовать языковым нормам.

Именно в начальной школе дети начинают овладевать нормами устного и письменного литературного языка, учатся использовать языковые средства в разных условиях общения в соответствии с целями и задачами речи. При этом учитель должен помочь детям осмыслить требования к речи, учить младших школьников при формулировке мыслей следить за правильностью, точностью, разнообразием, выразительностью языковых средств.

Анализ методической, педагогической литературы, наблюдение за учебным процессом показали, что работа по культуре речи проводится на уроках русского языка в малом объеме, фрагментарно.

Данное положение обусловлено тем, что учитель не всегда может определить тип ошибки, допускаемой учеником, и соответственно подобрать нужное упражнение для ее исправления. Кроме того, как показывает анализ методической литературы, существуют различные классификации ошибок в речи учащихся, однако единой классификации нет, что затрудняет работу учителя в этом направлении.

Таким образом, цель данного дипломного исследования заключается: рассмотрение и анализ существующих классификаций речевых ошибок и недочетов; определение типичных речевых ошибок младших школьников в письменных творческих работах учащихся; создание комплекса специальных упражнений для их устранения.

Объект исследования: процесс формирования и развития речи младших школьников.

Предмет исследования: методические приемы совершенствования письменной речи младших школьников.

Гипотеза: использование комплекса специальных упражнений способствует устранению речевых ошибок и недочетов в письменной речи младших школьников.

Задачи исследования:

-

Изучить методическую, лингвистическую, педагогическую литературу по теме исследования.

-

Проанализировать существующие классификации речевых ошибок и недочетов.

-

Выявить типичные речевые ошибки и недочеты в письменных творческих работах младших школьников.

-

Создать комплекс упражнений, направленных на предупреждение и устранение типичных речевых ошибок и недочетов младших школьников.

-

Экспериментально проверить эффективность данного комплекса упражнений.

Методы исследования: констатирующий срез, экспериментальное обучение, анализ работ учеников, опрос, наблюдение за учебным процессом, анализ школьной документации, статистическая обработка данных.

Глава 1 Теоретические и методические основы изучения речевых ошибок младших школьников.

-

Речевые ошибки и причины их возникновения.

В устной и письменной речи младших школьников встречается много ошибок, которые в методике обучения русскому языку называют речевыми. К определению «речевая ошибка» ученые подходят по-разному.

В работах М. Р. Львова под речевой ошибкой понимается «неудачно выбранное слово, неправильно построенное предложение, искаженная морфологическая форма». [19, 152]

Цейтлин С. Н. понимает под речевыми ошибками «любые случаи отклонения от действующих языковых норм». [46, 3] При этом языковая норма – «это относительно устойчивый способ (или способы) выражения, отражающий исторические закономерности развития языка, закрепленный в лучших образцах литературы и предпочитаемый образованной частью общества». [3, 19]

Наиболее полное определение речевых ошибок и недочетов дано в работах Т. А. Ладыженской. По ее мнению «весь отрицательный языковой материал делится на ошибки и недочеты. Ошибка – это нарушение требований правильности речи, нарушение норм литературного языка… Недочет – это нарушение требований правильности речи, нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей речи, т. е. богатой, точной и выразительной». [24, 30]

Высокоорганизованная («хорошая») речь предполагает отсутствие речевых ошибок. Поэтому работа по предупреждению и устранению речевых ошибок – важная составная часть общей работы по развитию речи в школе.

Для того чтобы эффективнее организовать работу по предупреждению речевых ошибок, необходимо знать их лингвистическую и психологическую природу.

Цейтлин С. Н. выделяет три основные причины нарушений языковых норм в речи детей.

Главной причиной является «давление языковой системы ». [46, 6] Для того, чтобы оценить воздействие этого фактора на речь детей, необходимо рассмотреть, как вообще происходит овладение речью, обратившись к противопоставлениям «язык – речь», «система – норма». «Язык понимают, как абстрактную сущность, недоступную для непосредственного восприятия. Речь представляет собой реализацию языка, его конкретное воплощение в совокупности речевых актов». [49, 35] Нельзя овладеть речью, не постигая языка, как особого рода устройства, ее порождающего. Ребенок вынужден добывать язык из речи, т. к. другого пути овладения языком не существует.

«Однако язык, добываемый детьми из речи (детский язык), не вполне адекватен тому языку, который управляет речевой деятельностью взрослых людей (нормативный язык)». [46, 6] Детский язык представляет собой обобщенный и упрощенный вариант нормативного языка. Грамматические и лексические явления в нем унифицированы. Это связано с тем, что в детском языке первоначально отсутствует членение на систему и норму. Известно, что норма усваивается гораздо позднее, чем система. На это указывал Э. Косериу: « Система заучивается гораздо раньше, чем норма: прежде чем узнать традиционные реализации для каждого частного случая, ребенок узнает всю систему возможностей, чем объясняются его частные «системные» образования, противоречащие норме и постоянно поправляемые взрослыми». [14, 237]

Другой фактор, обусловливающий возникновение речевых ошибок у детей – влияние речи окружающих. Если в ней встречаются случаи нарушения норм литературного языка, то они могут воспроизводиться детьми. Эти нарушения могут касаться лексики, морфологии, синтаксиса, фонетики и представляют собой элементы особой разновидности языка, обычно называемой просторечием. Просторечие является мощным отрицательным фактором, воздействующим на формирование детской речи и обусловливающим значительное число разнообразных ошибок.

Помимо этого, в качестве фактора, способствующего возникновению речевых ошибок, выступает сложность механизма порождения речи.

В сознании производителя речи происходит несколько сложных процессов: отбор синтаксической модели из числа хранящихся в долговременной памяти, выбор лексики для заполнения синтаксической модели, выбор нужных форм слов, расстановка их в определенном порядке. Все эти процессы протекают параллельно. Каждый раз происходит сложная, многоаспектная работа по оформлению речевого произведения. При этом огромную роль играет оперативная память, «главная функция которой «удержание» уже произнесенных фрагментов текста и «упреждение» еще не произнесенных». [ 7, 27] Именно недостаточным развитием оперативной памяти детей объясняются многие речевые ошибки.

В работах Цейтлин С. Н. Указаны примеры ошибок, которые возникают по каждой из указанных причин, и в зависимости от этого происходит деление ошибок на системные, просторечные и композиционные. Данные виды ошибок будут подробно рассмотрены в параграфе об их классификации.

Черемисин П. Г. в своих работах придерживается мнения Цейтлин С.Н. и считает, что «речевые ошибки возникают в связи с несоблюдением таких языковых норм, в соответствии с которыми должна создаваться литературная речь». [47, 35] Т. е. причины возникновения речевых ошибок лингвистичны.

Львов М.Р. не выделяет общие причины возникновения речевых ошибок, а рассматривает частные случаи в классификации. Преимущество такого построения теоретического материала в том, что четко видно, какие причины лежат в возникновении конкретного вида ошибок.

Таким образом, согласно анализу методической, лингвистической литературы речевая ошибка – это отклонение от нормы литературного языка. Влияние на развитие речи детей оказывает как речь окружающих, так и специально организованная работа.

1. 2 О классификациях речевых ошибок.

Анализ методической, лингвистической литературы по теме исследования показал следующее:

-

существуют различные классификации речевых ошибок;

-

все классификации предусматривают разграничение речевых ошибок с целью правильной организации работы по их устранению;

-

ценность классификации определяется полным объемом рассматриваемых речевых ошибок;

-

специфика классификации определяется тем, какие лингвистические понятия лежат в ее основе.

Рассмотрим классификации представленные в работах М. Р. Львова, Т. А. Ладыженской, М. С. Соловейчик.

В работах Т. А. Ладыженской отмечается, что «для практики обучения языку представляется целесообразным подойти к классификации речевых ошибок и недочетов с позиции современной лингвистики, различающей строй языка (систему языковых единиц) и употребление языковых средств в речи.» [24, 30]. В связи с этим Т.А. Ладыженская выделяет две большие группы ошибок:

1.Грамматические ошибки (ошибки в структуре (в форме) языковой единицы).

2. Речевые (ошибки в употреблении (функционировании) языковых средств).

М. Р. Львов подходит к классификации речевых ошибок иначе: «Стилистические ошибки делятся на речевые и неречевые (композиционные, логические и искажение фактов ).

Речевые ошибки делятся на лексико-стилистические, морфолого-стилистические и синтаксисо-стилистические» [18,153] Следовательно, в основе классификации М. Р. Львова лежит деление ошибок на группы, соответствующие уровням языковой системы, т.е. ошибки лексические, морфологические, синтаксические.

М. С. Соловейчик в своих исследованиях выделяет два вида отклонений в речи учащихся:

«1. Нарушение языковой правильности (отклонения от требований языковой системы).

-

Нарушение речевой правильности (отклонения от требований контекста)». [36, 49]

В связи с этим М. С. Соловейчик выделяет две группы речевых ошибок:

1 группа — «ошибки, связанные с нарушением структуры, образования языковых единиц — слов, форм слов, словосочетаний, предложений. В классификации эти ошибки называются грамматическими.» [37, 23]

2 группа — «недочеты, вызванные неумением пользоваться в практике обучения языковыми средствами. Эта группа погрешностей называется речевыми недочетами.» [38, 14]

Рассмотренные выше классификации речевых ошибок схожи между собой. В них все ошибки подразделяются на следующие группы:

-

Речевые ошибки (недочеты).

-

Грамматические (неречевые) ошибки.

Отметим, что Т. А. Ладыженская и М.С. Соловейчик основывают группировку грамматических ошибок на основе тех языковых единиц, структура которых нарушена. Например, застрял в лужу (ошибка в формообразовании).

Первый вид ошибок, который выделяют данные авторы – это ошибки в образовании (структуре) слова.

Т.А. Ладыженская выделяет следующие виды ошибок:

а) в словообразовании (непоседка вместо непоседа);

б) в формообразовании:

-

имен существительных (облаки, рельса, с повидлой);

-

имен прилагательных (красивше);

-

глагола (ездиет, хочат, оставший рубль).

М. Р. Львов называет ошибки в образовании слова морфолого-стилистическими и к ним относит:

-

детское словотворчество – дети создают собственные слова в соответствии со словообразовательной системой современного русского языка (На стройке работали бетонщики, штукатурщики.);

-

образование просторечных или диалектных форм слов общелитературного языка (они хочут, выстрельнул);

-

пропуск морфем (трудящие);

-

образование множественного числа существительных, употребляемых только в единственном числе (Надо ехать без промедлений. Крышу кроют железами.).

Наиболее полная, согласно проведенному анализу, классификация ошибок в образовании слов и форм представлена в работах М. С. Соловейчик.

Согласно исследованиям данного автора ошибки в образовании слова делятся на:

-

ошибки в корне слова (ложит, подокольник, спотыкнулся);

-

ошибки в приставке (заместо, вшел);

-

ошибки в суффиксе (осиновик (лес), собакина конура);

-

смешанные ошибки (втыкана веточка (воткнута)).

Ошибки в образовании формы слова делятся на:

-

ошибки в образовании имен существительных, связанных с категориями рода, числа, падежа:

-

вкусная печенья, красная помидора – ошибки в незнании рода существительных;

-

много делов, много яблоков – ошибки в образовании форм родительного падежа множественного числа;

-

в польтах – ошибки в образовании падежных форм несклоняемых существительных;

-

языки пламя – ошибки в образовании падежных форм существительных на -мя;

-

послали погонь – ошибки в окончаниях в винительном падеже, в предложном падеже (в хвосту, на лбе);

-

ошибки в образовании имен прилагательных – ошибки в образовании форм сравнительной и превосходной степени (красивше);

-

ошибки в образовании глагольных форм – в спрягаемых формах с чередованием согласных в корне (текет, пекет, хочут);

-

ошибки в образовании форм личных местоимений:

-

для ее, к ей – отсутствие наращения -н в косвенных падежах местоимений третьего лица после предлогов;

-

ихний – избыточное образование формы родительного падежа множественного числа местоимений третьего лица в притяжательном значении.

В работах М. Р. Львова выделяются синтаксисо-стилистические ошибки – это ошибки в структуре словосочетаний и предложений.

Уважаемые члены комиссии, вашему вниманию

предоставляется выпускная квалификационная работа на тему: «Речевые ошибки

младших школьников и пути их устранения»

Повышение речевой культуры учащихся – одна из

актуальных задач, стоящих перед современной школой. Известно, что одним из

показателей уровня культуры человека, мышления, интеллекта является его речь,

которая должна соответствовать языковым нормам. Этой проблеме большое внимание

уделяли и уделяют такие известные учёные как М.Р. Львова, Н.С. Цейтлин, Т.А.

Ладыженская.

Эта проблема рассматривается в современных

исследованиях учителей-новаторов, таких, как Н.И. Жинкин, П.Г. Черемесин.

Актуальность данной проблемы помогла нам в выборе темы выпускной

квалификационной работы.

Объект исследования данной выпускной квалификационной работы:

процесс формирования нормированной речи младших школьников.

Предмет исследования: методы, приемы и формы работы по

предупреждению и исправлению речевых ошибок в устной и письменной речи младших

школьников.

Цель данной исследовательской работы: использовать

наиболее эффективные методы и приёмы работы по преодолению речевых ошибок и

недочетов у младших школьников.

Задачи:

— рассмотреть различные

классификации речевых ошибок и причины их появления у младших школьников;

— выявить наиболее эффективные методы,

приёмы, виды упражнений по предупреждению и устранению речевых ошибок в устной

и письменной речи младших школьников;

— провести опытно —

экспериментальную работу по теме исследования

Методы исследования:

— наблюдение за учебным

процессом;

— анализ работ учеников;

— статистическая обработка

данных.

Гипотеза: если использовать комплекс

специальных упражнений по устранению и предупреждению речевых ошибок и

недочетов в письменной и устной речи, то повысится речевая культура учащихся.

Выпускная квалификационная работа состоит из

трех глав, заключения, списка литературы и приложений.

В I главе в ходе исследования работ М.Р.

Львова, Н.С. Цейтлина, Т.А. Ладыженской мы пришли к выводу, что речь – это

вид деятельности человека, реализация мышления на основе использования средств

языка, она выполняет функции общения и сообщения, эмоционального самовыражения

и воздействия на других людей.

Проанализировав современные программы по

русскому языку, мы определили, какие темы и виды учебной деятельности

предлагает для развития нормированной речи учащихся. Эти возможности

открываются перед учителем в связи с изучением таких разделов русского языка:

фонетика и грамматика.

В этой главе нами были рассмотрены и основные

причины появления речевых ошибок, проведена их классификация и указаны самые

распространенные из них.

— нарушения языковых норм в речи детей. К

ним относятся:

а) «давление языковой системы»

б) влияние речи окружающих

Речевые ошибки делятся на:

— грамматические речевые ошибки. К ним

принадлежат:

а) нарушение лексической сочетаемости

б) употребление лишнего слова (тавтология):

в) употребление рядом однокоренных слов или

одного и того же слова, что создаёт некоторое неблагозвучие

г) однообразие синтаксических конструкций

д) нарушение стиля высказывания

е) разновидности лексико-стилистической

группы ошибок

ж) разновидности морфолого-стилистических

ошибок

— лексико-стилистические ошибки. К ним

относятся:

а) повторение одних и тех же слов

б)употребление слова в неточном или

несвойственном ему значении в)нарушение общепринятой (фразеологической) –

сочетаемости слов

г)употребление слов без учета их

эмоционально-экспрессивной или оценочной окраски

д) употребление диалектных и просторечных слов

и сочетаний

— морфолого-стилистические ошибки. К ним

относятся:

а) детское словотворчество

б) образование диалектных или просторечных

форм от слов литературного языка

в) пропуск морфем, чаще всего суффиксов (и

постфикса)

г) образование формы множественного числа тех

существительных, которые употребляются только в единственном числе

(отвлеченные, собирательные)

Во второй главе «Пути преодоления речевых

ошибок» нами исследованы и приведены виды упражнений по исправлению и

предупреждению речевых ошибок.

Действенными методами в этой проблеме

являются:

1)

имитация;

2)

показ и объяснение

артикуляции;

3)

сравнение и сопоставление

звуков русского и родного языков

4)

фонетические упражнения

Предлагаем мы и методику работы по исправлению

и предупреждению речевых ошибок и требования к уроку анализ работы над речевыми

ошибками:

— исправление речевых ошибок в тетрадях

учащихся;

— классная работа над ошибками общими, самыми

типичными, на тематических 20-30-минутных фрагментах уроков

— индивидуальная и групповая внеурочная работа

над отдельными ошибками;

— стилистические упражнения, языковой анализ

текстов на уроках чтения и грамматики;

— языковые упражнения перед каждым сочинением

или изложением

— стилистические замечания при изучении тем из

курса грамматики;

— специальное обучение школьников

самостоятельному редактированию собственного сочинения или изложения.

Требования к таким урокам следующие:

1. Тема чётко выделяется и сообщается

учащимся.

2. Анализируются литературно-художественные

образцы, позволяющие проследить, как выбирает слово писатель.

3. Даются тексты, содержащие ошибки.

4. Языковые упражнения перед написанием

изложений и сочинений.

В III главе нами была проведена опытно- экспериментальная работа.

Исследование проводились в

школе №19 Привокзального района г. Тулы во 2 «Б» и 2 «В» классах в 2012-2013

учебном году.

Гипотеза: если использовать комплекс

специальных упражнений по устранению и предупреждению речевых ошибок и

недочетов в письменной и устной речи, то повысится речевая культура учащихся.

Цель: выявить уровень речевого

развития второклассников.

Контрольным классом являлся 2 «Б»

класс школы №19 г. Тулы. В эксперименте принимало участие 22 человека.

Экспериментальным

классом являлся 2 «В» класс. В эксперименте принимало участие 22 человека. Как

показали наблюдения и анализ школьной документации, неуспевающих учеников в

классе нет, но уровень успеваемости различный. Опрос учащихся выявил, что

характер эмоционального климата в классе бодрый. Отношение к предмету русский

язык у большинства учащихся положительное.

Исследование

включает три этапа:

I. Констатирующий этап, на котором мы провели работу,

показывающая уровень речевого развития школьников.

Цель: выявить уровень речевого

развития второклассника.

В связи с этой целью учащимся

было предложено написать изложение на тему: «Куда все подевалось?»

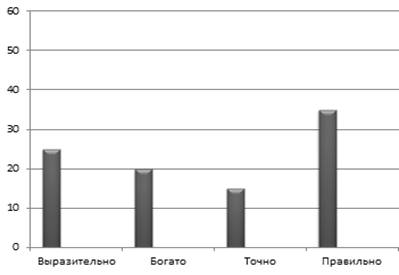

Как показывают данные

констатирующего этапа, наибольшую трудность у детей вызывает построение

предложений. Данную ошибку допускают 45,5% учеников контрольного класса и 54,5%

учеников экспериментального класса. Следовательно, типичными грамматическими

ошибками являются ошибки в построении предложения.

II. Формирующий этап, на котором

проводится работа по предупреждению и исправлению речевых ошибок. Этот этап

включает различные виды по выявлению предупреждению и исправлению речевых

ошибок, конспекты уроков, различный дидактический материал (всё это

присутствует в теоретической и практической части ВКР)

Цель: сформировать умения и

навыки по предупреждению и исправлению речевых ошибок учащихся в построении

предложений, словосочетаний и текстов.

На II этапе велась работа по исправлению и

предупреждению речевых ошибок.

Мы использовали различные

виды заданий и устранений по выявлению, предупреждению и исправлению речевых

ошибок в письменной речи учащихся.

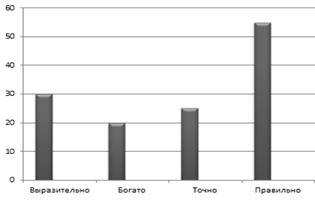

III. Заключительный (контрольный) этап,

на котором даётся такой же вид работы, как и на I этапе.

Цель: выявить, как

изменилась письменная речь учащихся в результате систематической работы над ней

на формирующем этапе.

Для этого мы провели такой же

вид работы, как и на констатирующем этапе( изложение). В построении предложений

в контрольном классе допустили 50% учащихся, в экспериментальном – 22,7%;

ошибки в построении словосочетаний в контрольном классе допустили 18,2%

учащихся, в экспериментальном – 4,5%; ошибки в образовании форм слов 9,1% и 0%

соответственно.

Сопоставив написанные

изложения 2б и 2в классов, мы пришли к выводу, что значительно улучшились

результаты в построении предложений, словосочетаний, текстов.

Гипотеза о том,

что комплекс специальных упражнений способствует исправлению речевых ошибок и

недочетов в письменной речи младших школьников, подтвердилась.

Таким образом, цели и задачи, поставленные нами в курсовой

работе, выполнены. Мы проанализировали различные виды классификаций речевых

ошибок и причины их появления, рассмотрели эффективные методы, приемы, виды

упражнений, способствующие формированию навыков правильной нормированной речи.

В ходе исследования также доказано, что речь является

способом формирования мысли, непременным условием и необходимым компонентом

осуществления любой деятельности. При важнейшем участии речи человек

приобретает сведения об окружающей действительности, овладевает опытом

предшествующих поколений, усваивает социальные ценности. Развивая речь ребенка,

мы обогащаем, уточняем, активизируем его словарь. А богатство словаря — есть

признак высокого развития как общества в целом, так и каждого отдельного

человека. Поэтому работе над словарем учащихся необходимо в школе очень большое

значение.

Спасибо за внимание!

Детские речевые ошибки как дидактический материал при изучении русского языка в начальных классах

Введение

Речь является одной из важнейших составляющих личности

человека. Она характеризует его внутренний мир, свидетельствует об уровне его

развития. Поэтому формирование и совершенствование культуры речи детей является

одной из наиболее приоритетных задач школы.

Речь — важное качество личности, которое налагается на

характер каждого человека. У каждого человека свои особенности голоса, тембра,

вибрация. Стилистика речи каждой индивидуальности неповторима. Речь людей

различается по содержанию и направленности.

Именно в начальной школе дети начинают осознавать нормы

устного и письменного литературного языка, учатся использовать языковые

средства в разных условиях общения в соответствии с целями и задачами речи.

Учитель при этом должен стать главным помощником в осмыслении речи, учить

младших школьников при формулировании мыслей, следить за правильностью,

точностью, разнообразием выбираемых им языковых средств.

Учителя следят за устной речью, исправляют ошибки, проверяют

тетради, но этого недостаточно — необходима планомерная работа, система

совершенствования речи детей. Нелегко научить учащихся предупреждать ошибки. Во

— первых, ученик не может опереться на систему научных определений и правил,

чтобы предупредить и обнаружить ошибку в речи как, например, в работе над

орфографией. Во — вторых, уровень теоретических знаний по языку у младших

школьников еще не высок; в — третьих, речевые ошибки учащихся в большинстве

случаев индивидуальны, что исключает привычные общеклассные формы работы.

Ошибками и недочетами называют отступления от норм

литературного языка в речи учащихся. Этот «отрицательный языковой материал»,

роль которого, по мнению Л.В. Щербы, «громадна и до сих пор еще не оценена в

языкознании», представляет большой интерес и для методики преподавания русского

языка. По нему можно судить о том, какими нормами литературного языка еще не

овладел ученик, какие отступления от качеств хорошей литературной речи он

допускает. Именно поэтому изучению речевых ошибок детей в методике преподавания

русского языка уделяется большое внимание.

Наши наблюдения за работой в школе и анализ традиционных

программ по русскому языку в начальных классах показали, что работа по культуре

речи на уроках русского языка проводится, на наш взгляд, недостаточно. Вся

работа по культуре речи сводится к исправлению допускаемых детьми речевых

ошибок, но использование их, как дидактический материал, был бы более

продуктивен, интересен и полезен для детей младшего школьного возраста.

Все вышесказанное и повлияло на выбор темы нашего исследования,

в котором мы попытаемся разобраться в типологии детских речевых ошибок,

недочетов и причинах их появления, а также проанализировать современные

учебники по русскому языку для начальных классов с целью обнаружить

дидактический материал по теме нашего исследования.

Важно начинать обучение детей грамотной речи уже в младших

классах. Ради достижения этой цели целесообразно использовать речевые ошибки в

качестве дидактического материала. Этим обусловлена актуальность исследуемой

темы.

Данная проблема волнует умы самых лучших педагогов и

психологов на протяжении всей истории педагогической и психологической наук.

Именно поэтому мы и выбрали эту тему для написания выпускной квалификационной

работы, так как материалы могут быть использованы в разработках по преодолению

и предупреждению речевых ошибок младших школьников.

В связи с необходимостью проведения работы по предупреждению

речевых ошибок в письменной речи младших школьников, были определены объект и

предмет нашего исследования.

Объект исследования: процесс развития речи учащихся начальной

школы при обучении русскому языку.

Предмет исследования: речевые ошибки младших школьников, как

дидактический материал, используемый для формирования умений в области культуры

речи.

Цель исследования: анализ учебников по русскому языку для

начальной школы с точки зрения использования детских речевых ошибок в качестве

дидактического материала при формировании умений в области культуры речи.

Гипотеза исследования: использование комплекса упражнений с

включением в него детских речевых ошибок как дидактического материала будет

способствовать совершенствованию речевых умений в области культуры речи. При

условии:

— систематичности проведения данного вида упражнений;

— учета возрастных особенностей детей;

использования специально отобранного дидактического

материала.

Выдвинутая цель и гипотеза предопределили следующие задачи

исследования:

. Изучить методическую, лингвистическую, педагогическую

литературу по теме исследования.

2. Раскрыть сущность понятия речь, виды речи,

функции речи и культуру речи.

3. Рассмотреть существующие классификации речевых

ошибок.

4. Выделить приемы предупреждения речевых

ошибок вписьменной речи младших школьников.

. Проанализировать современные учебники по русскому языку для

3 класса, а именно «Русский язык» Т.Г. Рамзаевой (УМК «Классическая начальная

школа») и «Русский язык» М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко (УМК «Гармония»).

1.

Лингвистические и психологические основы совершенствования культуры речи

младших школьников

1.1 Речь

и культура речи младших школьников

В современном обществе речь является одним из главных

показателей развития человека, его уровня культуры и мышления.

С момента возникновения из отдельных слов с детства, наша

речь с каждым годом становится более богатой и сложной.

Речь является одним из познавательных процессов для человека.

Наряду с ней стоят и такие важные процессы, как мышление, память, и

воображение. В литературе психолого-педагогического профиля речь обозначена как

система «используемых человеком звуковых сигналов, письменных знаков и символов

для передачи информации». Стоит отметить, речь и язык — различные понятия. Язык

— предметом исследования лингвистики. Речь же является психологическим

процессом «формирования и передачи мысли при помощи языка», она различна у всех

людей. Язык отражает в себе всю психологию народа, при этом он объединяет не

только современных людей, но и всех, живших раньше.

Всем этим богатством ребенок овладевает не пассивно, а

активно — в процессе своей речевой практики.

«Речь — это вид деятельности человека, реализация мышления на

основе использования средств языка (слов, их сочетаний, предложений)».

Для активной деятельности в современном социуме человеку

необходима богатая, красивая и грамотно поставленная речь. А в школьные годы

это является залогом успешного обучения.

Речь — способ познания действительности. С одной стороны, то,

насколько богата речь ребенка, зависит от обогащения новыми представлениями и

понятиями о мире. Но с другой стороны — хорошее владение языком, речью помогает

осознанию более сложных связей в природе и в структуре общества.

Практика показала, что существует прямая зависимость от

уровня развития речи у ребёнка и его показателями по учебной деятельности.

Выделяют следующие периоды развития речи человека:

· младенческий возраст (до 1 года) —

гуление, лепет;

· ранний возраст (1-3 г.) — обучение

слоговым и звуковым составом слова, элементарными связями слов в предложении;

преобладание диалогической, ситуативной речи;

· дошкольный возраст (3-6 л.) —

использование монологической, контекстной речи; становление внутренней формы

речи;

· младший школьный возраст (6-10 л.) —

принятие форм речи (звукового состава слов, лексики, грамматического строя),

обучение письменной речи, знакомство с литературным языком и нормой, активное

развитие монолога;

· средний школьный возраст (10-15 л.) —

усвоение литературной нормы, функциональных стилей речи, формируется

индивидуальный стиль речи; речевой познавательный лексический школьник

· старший школьный возраст (15-17 л.) —

развитие культуры речи, усвоение профессиональных особенностей языка,

формирование индивидуального стиля.

В лингвистическом энциклопедическом словаре В.Н. Ярцевой под

речью описывается конкретное говорение, протекающее во времени и облаченное в

звуковую или письменную форму.

Речь может быть сформулирована по-разному в зависимости от

разного функционального назначения. В соответствии с этим считается, что

существуют разные способы осуществления речевой деятельности. Им соответствуют

разные формы её организации и разные формы речи.

Считается, что существует три формы речи: внешняя устная,

внешняя письменная и внутренняя речь.

Внешняя речь является средством обращения к собеседнику. С ее

помощью передаются и воспринимаются мысли.

В том случае, когда речь не произносится и не является

написанной, то ее принято считать внутренней речью. Такая «мысленная» речь

обращена к самому себе. Следует отметить, что внешняя и внутренняя речь

взаимосвязаны.

По характеру средств выражения мысли существуют устная,

кинетическая и письменная речь.

Основными средствами реализации устной речи являются звуки.

Устная речь характеризуется следующими параметрами: темп речи — ускорение или

замедление, громкость, паузы, логические ударения, эмоциональные окраски

голоса. Устная речь часто сопровождается мимикой и жестами, так как человек

нередко прибегает к наглядным средствам при обращении к определенной ситуации.

Одним из основных достоинств устной речи является помощь в

установлении контакта с аудиторией, перед которой выступает говорящий. Так как

в процессе повествования можно с легкостью подстроиться под настроение

аудитории, исходя из ее ответной реакции. Основной недостаток —

неподготовленность. Чтобы побороть этот фактор, как правило, говорящий должен

иметь значительный словарный запас и высокую речевую готовность. При

выступлении в устной форме почти нет времени на отбор слов, создания четкого

плана высказывания и обдумывания мысли.

По этой причине можно охарактеризовать устную речь более

простым синтаксисом. Предложения здесь являются более короткими, слова повторяются

чаще, присутствует незаконченность начатых предложений и неправильное

построение. Также встречается некорректное образование морфологическим форм,

неточный выбор слов и другие речевые ошибки.

Кинетическая (мимико-жестикуляторная) речь содержит в себе выразительные

жесты, позы (мимические и пантомимические). Очень редко используется

самостоятельно. В повседневной жизни она комбинируется с другими формами речи,

чаще всего с устной, дополняя её.

Письменную речь отличает большое количество книжных слов, предложения

в ней всегда крупнее и сложнее. Письменная речь значительно сложнее и полнее.

В начальных классах письменная речь протекает значительно

медленнее, чем устная. Ведь дети еще не овладели достаточными навыками

скорописи. В таком случае необходимо добиться, чтобы для всех школьников

приоритетным оставалось содержание, чтобы ученики были в поиске наилучшей формы

выражения подготовленного ими содержания сочинения.

В письменной речи невозможны паузы, логические ударения и

другие вспомогательные средства, играющие столь важную роль в устной речи. Для

компенсации данного недостатка в письменной речи употребляются различные

шрифты, деление текста на абзацы, применяются знаки препинания и различные

манеры изложения.

Орфографии и пунктуации отводится значимая роль в письменной

речи (такая же, как и у орфоэпии в устной речи).

По характеру направленности речи:

— экспрессивная речь — выражение мысли. В устной речи

реализуется через произношение, в письменной речи — через написание, в

кинетической речи — с помощью жестов.

— импрессивная речь — процессы восприятия и понимания

обращенной речи.

Взаимодействие данных форм речи может проявляться в том

случае, если, например, слушатель речи во время ее произнесения обращается к

говорящему при помощи жестов.

По уровню проявления речи :

— внешняя речь (произносимая, слышимая, видимая);

— скрытая речь («про себя»). Она так же или почти так же

развёрнутая, как и внешняя речь;

— внутренняя речь («речь для себя, речь свернутая).

По количеству участников коммуникации речь может быть

представлена в виде монолога или диалога.

По степени самостоятельности производства речи:

— самостоятельная;

— эхолалическая, или отраженная (повторение сказанного

кем- либо);

— сопряженная, или «хоровая» (совместное говорение в одно и

то же время).

В повседневной деятельности нам постоянно приходится

создавать и воспринимать высказывания различных типов. Каждое типовое значение

предполагает для своего выражения использование определенных средств языка. Для

более целенаправленного и глубокого обогащения речи учащихся, учителю нужно

иметь знания об использовании определенных языковых средствах и особенностях

типов речи.

В русском языке, в зависимости от функционально-смысловых

особенностей, можно выделить следующие типы речи — повествование, описание, рассуждение.

Повествование — это рассказ о каком-либо событии, действии,

явлении. Основная задача — дать представление об этом событии в хронологической

последовательности или показать переход предмета из одного состояния в другое.

Здесь можно определить место и время действия, действующее лицо,

последовательность происходящего. Повествование — это, пожалуй, тот тип речи,

который в силу возрастной активности, деятельностного характера младших

школьников привлекает их больше других, чаще создается ими в живой речевой

практике.

Описание предмета создается для того, чтобы охарактеризовать

этот предмет. Чтобы наполнить описание полнотой и выразительностью, необходимо

вычленить характерные и наиболее яркие признаки, детали, найти точные слова для

обозначения этих признаков. Задача — наглядно нарисовать картину, чтобы

читающий зримо представил себе предмет изображения. Обычно выделяют следующие

типы описания: портрет (динамический и психологический), пейзаж, интерьер,

изображение места и времени действия.

Рассуждение — высказывания, в которых устанавливаются

причинно-следственные отношения между фактами, дается объяснения явлениям,

мыслям. Основная задача — изучение предмета или явление, с целью передать их

внутренние характеристики, найти причинно- следственные связи, обозначить

размышления автора, оценить их, а также обосновать ту или иную мысль.

· сферу бытового общения обслуживает

разговорный стиль,

· сферу научного общения — научный стиль,

· сферу официальных отношений — деловой

стиль,

· общественно-политическую сферу —

публицистический,

· сферу искусства слова — художественный

стиль.

Стиль речи — это еще одно лингвистическое понятие, без учета

которого полноценная работа в школе невозможна.

Для ребенка, в период дошкольного возраста, актуален только разговорный

стиль речи. Чтобы поделиться с близкими людьми чувствами и мыслями, обратиться

к ним, говорящий использует разговорную речь.

С началом же школьного обучения в жизнь первоклассника входит

и другая речь. Появилась необходимость решать различные задачи, доказывать свои

решения, обосновывать мысли. Все это требует употребления более строгой и менее

эмоциональной речи. В начальных классах принято не разграничивать научный и

деловой стиль, а условно называть эту речь деловой или научно-деловой. Деловые

высказывания сообщают определенную информацию практического или научного

характера.

Публицистический стиль помогает нам воздействовать на

чувства, эмоции и мысли слушателей или читателей, которых необходимо в чем- то

заинтересовать или убедить. Данным стилем пользуются выступающие на различных

собраниях. Стиль характеризуется эмоциональностью и выразительностью.

Для передачи своего восприятия мира, видение действительности

используется художественная речь. Эта речь отличается образность.

Художественные высказывания помогают нам представить то, о чем человек

рассказывает, пишет, передать его отношение к тем или иным событиям.

Каждый из стилей предполагает отбор сведений, использование

таких речевых средств, которые позволили бы наилучшим образом решать

поставленную речевую задачу. В формировании у детей умения осознавать свою

речевую задачу и подчинять ей организацию высказывания и состоит цель стилевой

работы в начальных классах.

С точки зрения психологии, речь как процесс имеет следующие

функции:

1) функция воздействия: при помощи речи человек побуждает

других к определенным поступкам.

2) функция сообщения: заключается в обмене информацией между

людьми.

3) функция выражения: состоит в том, что благодаря речи

человек может полнее передавать свои чувства. Кроме того, выразительность речи

расширяет возможности общения.

4) функция обозначения: состоит в способности при помощи

речи давать предметам свойственные только им названия.

Сущность речи тесно связана с ее функциями. В свою очередь,

все функции взаимосвязаны между собой. Формирование всех задач и видов речи в

их взаимодействии, с тем учетом, что дети в процессе развития могут только

постепенно ими овладеть — основная задача, которая стоит перед педагогом.

Понятие «культура речи» тесно связано с литературным языком.

«Под культурой речи понимается владение нормами литературного

языка в его устной и письменной форме, при котором осуществляются выбор и

организация языковых средств, позволяющих в определенной ситуации общения и при

соблюдении этики общения обеспечить необходимый эффект в достижении

поставленных задач коммуникации». Впервые была озвучена учеными в 1960-х годах.

Итак, культура речи — это такой выбор и такая организация

языковых средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении

современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший

эффект в достижении поставленных коммуникативных задач, — так определяет термин

Е.Н. Ширяев.

Целью культуры речи является становление образцовой языковой

личности квалифицированного специалиста. Такой специалист обладает речью,

которая отличается выразительностью и красотой, а также соответствует принятым

в образованной среде правилам.

Культура речи содержит три аспекта:

нормативный;

коммуникативный;

этический

Нормативный аспект является важнейшим аспектом культуры речи.

Он содержит знание литературных норм и способность использовать их в речи. Для

достижения эффективности общения необходимо принимать во внимание того, кому

адресована данная речь, а не только ее правильность. Интересы адресата должны

занимать приоритетное место.

Среди языковых средств необходимо использовать такие, которые

с высшей эффективностью реализуют поставленные задачи общения. Способность

отбора таких средств и составляет коммуникативный аспект культуры речи .

Этическая сторона общения включает в себя уважение к

участникам общения, соблюдение основных норм поведения, доброжелательность,

учтивость и деликатность. Этические нормы формируют необходимую часть культуры

речи, а культура речи, со своей стороны, является неотъемлемой частью общей

культуры человека.

Культура речи подразумевает в первую очередь правильность

речи, т.е. использование норм литературного языка. Эти нормы воспринимаются

носителями языка в качестве образца.

Языковой нормой называют правила употребления речевых средств

в определенный этап развития литературного языка. К данным правилам относятся

правила словоупотребления, произношения, использования традиционно сложившихся

грамматических, стилистических и других языковых средств, употребляемых в

общественно-языковой практике. Это однотипное, эталонное, общепризнанное

употребление элементов языка.

Характерные особенности нормы литературного языка:

· Относительная устойчивость.

· Распространенность.

· Общеупотребительность.

· Общеобязательность.

· Соответствие обычаю, употреблению и

возможностям языковой системы.

Наряду с нормами литературного языка, предметом культуры речи

также являются и виды общения, его правила и принципы, функциональные стили

речи, этические нормы общения, трудности применения речевых норм и проблемы

современного состояния речевой культуры общества.

Итак, речь — это один из важнейших показателей уровня

культуры человека, его мышления, интеллекта.

Развитая речь — один из показателей активной деятельности

человека в современном обществе. Для учащегося — залог успешного обучения в

школе. Поэтому основной этап работы на уроках русского языка, начиная с

начальных классов — развитие речи, которое включает в себя обучение нормам

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи,

совершенствование связной (монологической) речи.

При развитии речи школьников, образовательное учреждение

придерживается четко определенных свойств и качеств речи. Данные качества

служат показателями оценки устных и письменных изречений учеников.

Первое свойство — это содержательность. Нужно, чтобы рассказ

или сочинение были построены на хорошо известных учащимся фактах, на его

наблюдениях, жизненном опыте. Используются также знания, почерпнутые из книг,

картин, телевидения.

Но если дать учащимся сочинение и не предоставить достаточной

подготовки, то тексты на выходе окажутся бедными и скудными. Необходимо также

учитывать возрастные особенности и интересы младших школьников: общие

рассуждения могут лишь воспитать неискренность учащихся.

Для выражения своих мыслей школьнику необходим большой

словарный запас. Но одного запаса слов недостаточно. Важно верно подбирать и

использовать слова в речи.

Второе свойство — выразительность речи. Она лишь тогда

способна воздействовать на слушателя или читателя, когда она выразительна, то

есть, красива, убедительна. По уровню выразительности речь может быть либо яркой,

либо вялой и бледной.

Определенные знания по теме необходимы собеседнику для

понятности речи, иначе человеку будет нелегко общаться по заданной теме.

Воздейственная сторона состоит во влиянии на чувства и мысли

другого человека. Воздействие может быть самым различным: это поучение и

наставление, советы и инструкции, просьбы и приказы, а также команды.

Учителю необходимо сформировать у учеников следующие качества

речи:

1 .Точность речи — предполагает умение не просто передать

наблюдения, факты, тезисы и чувства в соответствии с действительностью, но и

подобрать для этой цели наилучшие языковые средства, которые передают все

признаки, присущие изображаемому. Это точное соответствие содержанию, которое

необходимо выразить.

2 .Богатство языковых средств, их многообразие, умение

подобрать в различных ситуациях разные синонимы, всевозможные структуры

предложения, которые наиболее подходящим образом смогут передать содержание. В

младших классах, конечно, невозможно предъявлять высокие требования к богатству

и полноте языка. Но и эту задачу всегда необходимо предусматривать в ходе

учебной работы.

3. Воздействовать на эмоции и чувства людей может и

структура речи, её свойства и особенности способны поддерживать у слушателя

внимание к сказанному. Выразительной можно назвать речь в силу её особенностей.

Выразительность — соответствие стилю высказывания.

4. Особое значение для школы имеет

правильность речи — соблюдение всех норм литературного языка. Для письменной

речи существует грамматическая правильность (образование морфологических форм,

построение предложений), а также пунктуационная и орфографическая. Для устной

речи — произносительная и орфоэпическая. Выбор слов и логика высказывания имеет

большое значение для правильности речи.

Перечисленные требования в системе школьной работы выступают

в комплексе, по причине своей тесной взаимосвязи. Они применимы к учащимся

младших классов.

Все вышеперечисленное играет важную роль в формировании

правильной речи учащегося. «Обучение школьников соблюдению требований культуры

речи хоть и имеет место на уроках русского языка, но проводится беспорядочно и

в слишком малом объеме».

Именно культура речи помогает наиболее точно и правильно

донести мысль до окружающего, т.е. осуществить речевую деятельность.

Более подробно остановимся на этом вопросе в следующем

параграфе.

1.2 Речевая

деятельность младших школьников

При разработке своей теории деятельности, Л.С. Выготский

пришел к следующему заключению, что речь можно рассматривать как своеобразную

деятельностью человека. Выготский впервые ввел такое понятие, как «речевая

деятельность». В дальнейшем данный факт был признан и в ходе научного анализа

соответствующего понятия было положено начало новому подходу к работе по

развитию речи — с точки рассмотрения теории речевой деятельности. Сначала этот

подход определился к обучению русскому языку как иностранному (А.А. Леонтьев,

И.А. Зимняя). Но немного позднее его начали прорабатывать В.И. Капинос, Т.А.

Ладыженский, М.Р. Львов в методике обучения русскому языку как родному.

Итак, «речевая деятельность представляет собой процесс

активного, целенаправленного, опосредствованного языком и обусловливаемого

ситуацией общения приема или выдачи речевого сообщения во взаимодействии людей

друг с другом».

Коммуникативная потребность — стремление человека, с помощью

общения с другим человеком, узнать для себя что-то новое, разделить чувства и

мысли. Коммуникативная потребность является источником речевой деятельности,

ведь речевой общение отсутствует без определенного мотива.

Когда дети приходят в 1 класс, учебная деятельность, так же

как общение и игра, становится одним из ведущих видов деятельности. Для них

становится шире сфера общения и содержание общения, т.к. появляются новые люди

— учителя, которые являются примером и источником различных сведений.

К моменту поступления в школу дети обычно обладают достаточно

развёрнутой фразовой речью, верно оформленной с точки зрения фонетики, лексики

и грамматики. Так как у детей в данный период довольно хорошо развит

фонематический слух, они могут овладеть навыками звукового анализа и синтеза,

которые необходимы для обучения чтению и письму. Различные отклонения от

орфоэпических норм не являются стойкими и зафиксированными и легко поддаются

исправлению при правильном подходе со стороны взрослых.

По мнению А.Н. Гвоздева, к началу школьного периода дети

«овладевают речью как полноценным средством общения», если у них нет нарушений

речевого аппарата, психического и умственного развития и при наличии

нормального речевого и социального окружения.

Большая часть детей легко контактирует с окружающими в

младшей школе, и часто даже бывают настойчивыми в налаживании такого контакта,

хотя к 4-му классу наблюдается тенденция на снижение данной настойчивости.

Особенностью речевого поведения младшего школьника, в

частности, является изменения спонтанной монологической речи в процессе

обучения и взросления. Ребёнок часто использует «разговор по душам», извинения,

речь-повторение, речь-называние. Непроизвольная диалогическая речь более

частотна, чем монологическая. Но уже к 4 классу увеличивается доля жанров

болтовни, комплимента, рассказа.

Детям младшего школьного возраста присуще активное

использование невербальных средств общения: жесты, интонация, мимика. При

общении с ребенком из первого класса мы заметим, что тот редко обращает

внимание на восприятие собеседником своего рассказа. Тогда как к 4-му классу

важность реакции слушателя на рассказ начинает выходить на приоритетную

позицию.

Речевая деятельность необходима для передачи собственных

мыслей, чувств, а также на восприятие чужих переживаний и мыслей.

Следовательно, мысль и является предметом речевой деятельности. Речевое общение

осуществляется с помощью языка, который выступает в качестве средства речевой

деятельности. Продуктом этой деятельности при создании высказывания будет само

высказывание — одно предложение или текст.

Младшим школьника еще довольно тяжело поострить связный и

полноценный текст, поэтому в своей речи они часто используют паузы. В

большинстве случаев дети смогут сказать около 2-3 ассоциативно связанных предложений

без подготовки. Обычно их рассказы не являются целостными. Только к моменту

перехода в среднюю школу дети могут развернуть тему в композиционно завершенный

монолог, более правильный и богатый.

Задача учителя — способствовать формированию у школьников

связной и развёрнутой речи, научить говорить, используя определённый план, не

употреблять повторы, уметь пересказывать большой по объёму текст.

После поступления в школу связная речь продолжает

совершенствоваться. Ребёнок осознанно подходит к грамматическому оформлению

свободных высказываний, владеет звуковым анализом и синтезом. В младшем

школьном возрасте начинает формироваться письменная речь.

Развитие речевой деятельности детей, приобретение навыков

чтения и письма в младшей школе связано с изменением их мышления.

«От доминирования наглядно-действенного и элементарного образного

мышления, от допонятийного уровня развития и бедного логического размышления

школьник поднимается до словесно-логического мышления на уровне конкретных

понятий». Ребёнок усваивает и активно использует речь как средство мышления.

Это особенно эффективно, когда ребёнок при содействии

учителя рассуждает вслух, обнаруживая ход своих рассуждений и их результат.

Выделяется пять сторон ориентировки речевого действия:

· на предмет сообщения;

· на язык как объективную систему средств

сообщения;

· ориентировка или оценка

говорящим того, насколько предмет сообщения личностно значим;

· ориентировка или оценка

меры адекватности избираемых языковых средств, для решения конкретной

коммуникативной задачи;

· на адресата речи — учет его особенностей и

возможностей.

Содержание предстоящего высказывания обдумывается на этапе

планирования. Здесь же называются микротемы и последовательность их раскрытия.

Результат этого этапа — составление плана (мысленного или письменного).

Продукт, результат речевой деятельности (действия)

сопоставляется с ее мотивом (целью) на этапе контроля. В случае их

несоответствия выполняется пооперационная проверка речевого действия с целью

обнаружения и исправления допущенных ошибок и недочетов.

Развитие речевой деятельности школьников подразумевает

формирование следующих умений:

ориентироваться в ситуации общения;

планировать содержание общения;

формулировать собственные мысли и понимать чужие;

осуществлять самоконтроль за речью.

Выделяют такие виды деятельности как говорение, слушание,

письмо и чтение. Все они актуальны для человека, всеми он должен хорошо

владеть, а значит, все они должны быть предметом внимания при изучении в школе.

Существуют условия, без учета которых речевая деятельность

невозможна, а, значит, не представляется успешным развитие речи учащихся.

Потребность высказываний — первое условие возникновения и

развития речи человека. Без потребности выразить свои стремления, чувства, мысли

не заговорили бы ни маленький ребенок, ни человечество в своем историческом

развитии.

Следовательно, методическим условием развития речи у

школьников является создание таких ситуаций, в ходе которых у учащихся

появляются потребности в высказываниях, желания и необходимость что-то

высказать устно или письменно.

Второе важное условие для любого речевого высказывания — это

наличие содержания, материала . Это то, о чём необходимо сказать. Высказывание

будет тем содержательнее, чем этот материал будет ценнее, богаче, насыщеннее и

полнее.

От того, насколько богат и насколько подготовлен материал,

будут зависеть логичность и четкость речи.

В силу небольшого речевого опыта младшим школьникам трудно

самостоятельно освоить «речевое мастерство», поэтому так важно помочь им

осмыслить все требования к речи и кропотливо учить при формулировании мыслей

следить не только за правильностью, но и за точностью, разнообразием,

выразительностью использования языковых средств.

Учебный процесс оказывает активное влияние на развитие

речевой деятельности учеников начальных классов. Школьники учатся составлять

планы, выражая их при помощи речи, оценивать вероятную реакцию адресата

высказывания, следить за употребляемыми речевыми средствами в своей речи.

Главный этап работы по культуре речи — доведение речевых

умений младших школьников до планки, ниже которой не должно быть учеников. Это

совершенствование навыков речевой деятельности, повышение культуры речи и всех

ее выразительных средств.

Рассмотрев выше изложенные параграфы, можно сделать вывод,

что для ребенка правильная речь — залог успешного обучения и развития. Сначала

речь усваивается стихийно, в процессе общения, но стихийно усвоенная речь

примитивна и не всегда правильна, следовательно, этого недостаточно.

В ведении школы находятся важные аспекты языка, которые

стихийно усвоены быть не могут. К ним относят, во-первых, изучение

литературного языка, подчиненного норме, навык отличать литературный язык от

нелитературного, от просторечия, диалектов, жаргонов. Школа учит литературному

языку в его различных стилях, т.е. в художественном, научном и разговорном

вариантах. Это большой объем материала, это новые слова, новые значения уже

знакомых слов, это множество сочетаний, синтаксических конструкций, которые не

употреблялись детьми в устной практике до школы. Нужно систематизировать

учебные воздействия на школьников, необходима также планомерная работа, четко и

определенно дозирующая материал, соблюдение ступеней в формировании речи.

Во-вторых, учащиеся изучают чтение и письмо, т.е. речевые

навыки, опирающиеся на систему языка, включающую фонетику, графику, лексику,

грамматику, орфографию. В письменной речи существуют особенности в составлении

фраз, в отборе лексики, в использовании грамматических форм. Она строже устной.

Младшие школьники овладевают особенностями жанров: описания, повествования,

рассуждения только изучив письменную речь.

В-третьих, занятия в школе по речевому развитию — это

становление речевых умений учащихся до необходимого минимума, ниже которого не

должен остаться ни один ученик. В этом суть улучшения речи школьников,

увеличения ее культуры.

Любая работа с учениками проходит этап ориентировки и

выработки плана действия, в ходе реализации которого включаются механизмы

контроля и коррекции, позволяющие сопоставить полученный результат с заданным

планом и, при необходимости, внести в действие какие-то корректировки.

Следовательно, при деятельности по совершенствованию речи

учеников младших классов учителю важно знать структуру речевой деятельности,

первой составляющей которой является мотив речи, а также внести в сознание

детей — зачем? кому? в каких условиях? формируется высказывание, что является

причиной выбора говорящим языковых средств.

Итак, для того, чтобы эффективнее составить работу по

исключению речевых ошибок, важно знать природу происхождения этих ошибок и их

классификацию. Эти вопросы мы постараемся раскрыть в следующей главе.

2.

Речевые ошибки детей и использование их как дидактический материал на уроках

русского языка

2.1 Классификация

ошибок детской речи и причины их возникновения

Существует множество различных классификаций ошибок детской

речи. В своей работе проанализируем и сравним классификации Ладыженской Т.А.,

Львова М.Р., Соловейчик М.С., Цейтлин С.Н., Фоменко Ю.В. и Черемисина П.Г.

В методической литературе можно найти большое количество

определений понятия «речевая ошибка». В словаре лингвистических терминов под

речевой ошибкой понимается ошибка, связанная с неверным или не с самым удачным

употреблением слов или фразеологизмов.

В работах методистов можем встретить похожие определения.

М.Р. Львов под речевой ошибкой понимает «неудачно выбранное слово, неправильно

построенное предложение, искаженная морфологическая форма».

С.Н. Цейтлин называет речевой ошибкой «любые случаи

отклонения от действующих языковых норм».

Т.А. Ладыженская, наряду с понятием ошибка, вводит такое

понятие, как недочет. По ее мнению «весь отрицательный языковой материал

делится на ошибки и недочеты. Ошибка — это нарушение требований правильности

речи, нарушение норм литературного языка. Речевой недочет — это нарушение

требований правильности речи, нарушение рекомендаций, связанных с понятием

хорошей речи, т. е. богатой, точной и выразительной».

Таким образом, все авторы сходятся в том, что ошибкой

является нарушение норм литературного языка. «Норма — совокупность правил

выбора и употребления языковых средств (в данном обществе, в данную эпоху)».

Согласно исследованиям, дети младшего школьного возраста

стараются соблюдать нормы в общении со взрослыми, а при разговоре с детьми

меньше думают о правильности своей речи. Ребёнок старается исправить ошибки в

речи, если ему на них указывают.

Как правило, классификации речевых ошибок отличаются друг от

друга тем, какие лингвистические понятия находятся в их основе. Т.А.

Ладыженская строит свою классификацию, различая строй языка и употребление

единиц языка в речи.

Основу классификации Т.А. Ладыженской составляют следующие

группировки ошибок и недочетов:

1) Грамматические ошибки — ошибки в структуре

(в форме) языковой единицы;

2) Речевые — ошибки и недочеты в функционировании

языковых единиц.

В речи функционируют три языковые единицы: слово,

словосочетание, предложение. Ошибка может быть допущена в структуре каждой из

единиц. Поэтому Т.А. Ладыженская считает, что нужно произвести группировку грамматических

ошибок на основе этих структурных единиц.

Все случаи менее грубого речевого нарушения, чем

грамматические и речевые ошибки — речевые недочеты.

По классификации С.Н. Цейтлин, ошибки в речи делятся на

системные, просторечные и композиционные.

Системные ошибки — нарушение языковой нормы вследствие

слишком прямолинейного следования системе языка.

Просторечные ошибки — могут касаться лексики, морфологии,

синтаксиса и фонетики. Значения слов, формы слова, а также синтаксические

сочетания могут быть просторечными.

Причины ошибок в речевой деятельности детей:

1. Давление системы языка. Для того чтобы

овладеть речью, ребёнок должен овладеть языковой системой, но язык, которым

сначала овладевает ребёнок, является более обобщённым и упрощённым, чем нормативный

литературный язык. Дети сначала усваивают систему языка, все его возможности, и

поэтому часто образовывают слова и употребляют их так, как это должно было бы

быть по логике системы, но не соответствует норме и традиции. Норма же

заучивается намного позднее, чем система.

2. Влияние речи окружающих, в том случае если в ней есть ошибки

на уровне фонетики, морфологии, лексики, синтаксиса. Иными словами, когда взрослые употребляют просторечие, это крайне

негативно отражается на формировании речи детей.

3. Сложность механизма порождения речи. В сознании

человека проходит множество параллельных процессов, таких как: отбор

синтаксической модели из числа хранящихся в долговременной памяти; выбор

лексики для заполнения синтаксической модели; выбор нужных форм слов;

расстановка их в определенном порядке. Главное значение имеет оперативная

память, «функция которой «удержание» уже произнесенных фрагментов текста и

«упреждение» еще не произнесенных». Именно она часто недостаточно хорошо

развита у младших школьников, и поэтому в их речи появляются ошибки.

Рассмотрим подробнее каждый вид. На первом месте среди

речевых ошибок стоят словарные или, точнее, лексические ошибки. К группе

морфологических ошибок относится неправильное образование форм слова.

Синтаксические — ошибки в словосочетании и предложениях.

Причины лексических ошибок:

— малый объем внимания учащегося,

малый словарный запас, бедность словаря;

невысокое общее речевое развитие, недостаточной начитанности;

недостаточное чутье языка, непонимание стилистических

характеристик слова.

Общий путь предупреждения лексических ошибок — это создание

хорошей речевой среды, языковой анализ читаемых и пересказываемых текстов,

выяснение оттенков значения слов в тексте.

Причина морфологических ошибок — стремление младших школьников

к конкретности.

Неречевые ошибки — это искажение фактов. Типичная

композиционная ошибка — несоответствие рассказа, сочинения, изложения

предварительно составленному плану. Композиционная ошибка — это результат

неумения охватить мысленно весь объем рассказа, располагать его по своему

замыслу. Такие сложные умения формируются постепенно.

К числу логических ошибок относятся:

1. Пропуск необходимых слов, эпизодов, фактов («Она

схватила и начала таскать». Кого?)

2. Нарушение логической последовательности и

обоснованности («Я пошел гулять. Завтра пойдет дождь»)

3. Употребление в одном ряду понятий разных

уровней, классов. («Летом мы пошли загорать, а днем собирали грибы»)

4. Нелепые, парадоксальные суждения («Утро клонилось

к вечеру»)

Чтобы определить, где нарушена норма языка, следует,

анализируя каждый пример, находить тот минимум, который достаточно произнести,

чтобы речевая ошибка была очевидной. Главным опознавательным признаком ошибки в

образовании слова или формы слова может стать то, что такого слова в русском

языке нет.

По классификации М.С. Соловейчик целесообразным является

выделение двух видов отклонений от нормы в речи школьников:

1) нарушение языковой правильности, т.е. нарушение

требований языковой системы;

2) нарушение речевой правильности, т.е. нарушение

требований контекста.

В предложенной классификации речевых ошибок учтена, прежде

всего, их сущность: проявляется нарушение нормы языка или нарушаются требования

контекста.

Ю.В. Фоменко приводит следующую классификацию:

1) лексические ошибки: употребление одного слова вместо

другого (обратно — опять); словосочинительство (рецензисты); нарушение законов

семантической сочетаемости слов (В тылу вспыхнули партизанские отряды);

плеоназмы (столько много); многозначность, порождающая двусмыслицу (Это предложение

надо оставить); лексические анахронизмы, т. е. слова хронологически не

соответствующие изображаемой эпохе (Печорин получил путевку на Кавказ).

3) морфологические ошибки — неправильное образование форм

слова (лазию).

4) синтаксические ошибки — нарушение правил построения

предложений, правил сочетания слов.

Помимо перечисленных в классификации М.С. Соловейчик в

классификации Ю.В. Фоменко присутствуют следующие группы ошибок:

— ошибки в конструировании сказуемого (Мальчик мечтал стать

моряк);

— одновременное использование сочинительного и

подчинительного союзов (Когда Владимира повели к медведю в конуру, и он не

растерялся и убил медведя);

— неправильная расстановка частей составного союза (Мы собрали

не только много грибов и ягод, но и поймали белку).

По классификации П.Г. Черемисина, существует 5 видов ошибок:

орфографические, пунктуационные, грамматические, словарные и стилистические

ошибки.

Обозначенные выше классификации речевых ошибок схожи между

собой. В них все ошибки подразделяются на следующие группы:

) лексико-стилистические (словарные) ошибки:

• повтор одних и тех же слов (У нас есть кошка. Нашу кошку

зовут Мурка. Мурка мышей не ловит, мышей у нас нет);

• употребление слова в неточном и несвойственном ему

значении из-за непонимания значения слова или его оттенков (В тот день была

оттепель, было 10 градусов мороза);

• нарушение общепринятой сочетаемости слов (Вышел красный

молодец на бой со Змеем);

• употребление слов без учёта их эмоционально-экспрессивной

или оценочной окраски;

• употребление диалектных слов и просторечий (Петя шел

взади).

2 )морфолого-стилистические ошибки:

• ошибки в словообразовании, т.е. детское словотворчество

(штукатурщики);

• пропуск морфем (суффиксов, постфиксов), (трудящие);

• образование формы множественного числа тех

существительных, которые употребляются только в единственном числе (Крыш кроют

железами)

3 )синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в

словосочетаниях и предложениях):

• нарушения управления (Все радовались красотой природы);

• нарушения согласования (Саше очень понравилось

елка);

• неудачный порядок слов в предложении, приводящий к

искажению смысла (Только равнодушным оставался кот Борька);

• нарушение смысловой связи между местоимениями и теми

словами, на которые они указывают или которые заменяют (Когда Коля прощался с

отцом, он (отец или Коля?) не плакал);

• двойное выражение подлежащего в одном предложении (именем

существительным и местоимением);

• употребление глаголов в несоотнесенных временных и видовых

формах в случаях, когда необходимо употребление одного и того же времени и

вида;

• неумение находить границы предложений (Дворник когда

подметал двор. Сломал ростки тополя ).

Учитель может и должен составить себе представление об

ошибках, распространенных в речи школьников, опираясь на любую из предложенных

классификаций. Умение обнаруживать эти ошибки, классифицировать и объяснять их

— необходимое условие успеха в обучении школьников правильному и

целесообразному использованию средств языка в речи. А значит и становление

культуры речи.

Проанализировав лингвистическую литературу и выяснив

классификации существующих ошибок и причины их возникновения, мы решили

выяснить используются ли в учебниках по русскому языку для начальной школы

детские речевые ошибки как дидактический материал. Об этом подробнее

остановимся в следующем параграфе.

2.2 Сопоставительный

анализ современных учебников русского языка для начальной школы

В данном параграфе будут проанализированы учебники русского

языка на предмет упражнений, направленных на развитие речевой культуры. Целью

данного анализа является выяснение того, используются ли в данных учебниках

речевые ошибки в качестве дидактического материала, а также насколько каждый из

этих учебников способствует формированию речевой культуры младших школьников.

Следует помнить, что овладение культурой речи подразумевает

под собой как правильность речи, так и высокий уровень владения языком, т.е.

речевое мастерство: точность, выразительность, богатство речи.

Исходя из этого, мы будем производить анализ по следующим

критериям:

I. Наличие в учебниках заданий, направленных на:

— работу над правильностью речи (их количество);

— работу над речевым мастерством учащегося: а) над

точностью речи (количество);

б) над ее богатством и разнообразием (количество); в) над её

выразительностью (их количество).

II. Виды заданий, направленных на повышение

речевой культуры детей.

По мнению учёных, ошибки детей можно использовать для

предупреждения речевых ошибок и для обеспечения более высокого речевого уровня

младших школьников. Речевые ошибки и недочёты детей полезно использовать в

качестве дидактического материала на уроках русского языка для становления

речевых умений школьников в области культуры речи.

Успех подобной работы во многом зависит от простого факта, а

именно предъявления речевых ошибок и недочётов как заданного материала для

наблюдения той или иной речевой ошибки, что не только влияет положительно на

становления речевых умений, но и на появление интереса к родному языку.

III. Наличие речевых ошибок в качестве

дидактического материала. Исследователи считают, что отрицательный языковой

материал — ошибки детей — может быть полезным для повышения языковой культуры в

качестве дидактического материала на уроках русского языка. Причина этого состоит

в том, что когда ребёнок наблюдает определенное правило на примере, который его

нарушает, закрепляются его речевые умения и повышается его мотивация.

IV. Систематичность упражнений по культуре

речи как последовательность и периодичность появления речевых ошибок как

дидактического материала в учебниках.

Мы же, анализируя учебники, будем обращать внимание не только

на последовательность в обучении, но и на то, как часто или редко встречаются

упражнения по культуре речи в учебниках, т.е. с какой периодичностью. В ходе

анализа учебников по данным критериям можно будет сделать вывод: способствуют

ли современные учебники формированию правильности речи младших школьников и

используют ли детские речевые ошибки как дидактический материал.

Нами были проанализированы следующие два учебника по русскому

языку для третьего класса:

1) учебник Т.Г. Рамзаевой «Русский язык» в 2 частях. 14-е

изд., М., 2009 (УМК «Классическая начальная школа») 3 класс;

2) учебник М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко «Русский язык»

М., 2013 (УМК «Гармония») 3 класс.

Начнем с анализа учебника Т.Г. Рамзаевой (3 класс, 1-я

часть), проверив наличие и количество заданий, направленных на работу над

правильностью речи и над речевым мастерством учащегося: над точностью речи, ее

богатством и её выразительностью.

Учебник содержит различные виды упражнений на повышение

уровня владения языком. Данные упражнения находятся в различных частях

учебника. В частности, это теоретический материал и упражнения, с помощью

которых возможно выявить речевые ошибки учащихся.

Проанализировав, мы обнаружили упражнения, направленные на

предотвращение лексических ошибок детей.

Рассмотрим упражнение.

№

476, стр.50

Напиши имена прилагательные вместе с подходящими по смыслу

именами существительными.

(Соседний, соседский) дом, кот; (дружеский, дружный) класс,

разговор; (жестокий, жесткий) человек, стул.

Данное упражнение направлено на правильность речи: ребёнок,

выбирая из двух паронимов один и соотнося его с определенным существительным,

учится различать схожие по звучанию слова и верно употреблять их в своей речи.

Такая тренировка очень полезна, поскольку ошибки в неправильном употреблении

паронимов встречаются достаточно часто.

№

106, стр.51.

Подбери к выделенным словам противоположные по смыслу слова

(антонимы). Напиши словосочетания.

Пасмурный день — … день, Холодный ветер — … ветер,

Простая задача — … задача, Легкая сумка — … сумка, Идти медленно — идти…

Т.Г. Рамзаева считает, что выполняя данное упражнение,

учащийся развивает точность речи, поскольку, подбирая к прилагательным

антонимы, он автоматически старается наиболее точно определить семантику

каждого слова и антонима к нему. Составляя словосочетания, ребёнок закрепляет

умение говорить точно. Помимо этого, повышается богатство речи, поскольку

учащийся может, например, в одном предложении сочетать два антонима, а это

будет разнообразить текст.

Рассмотрим еще одно упражнение:

№