Речевые ошибки как стилистический

прием

Многие авторы

используют речевые ошибки, как стилистический прием, придумывают новые

слова, не существующие в нашей речи, придавая тем самым своему произведению

яркий колорит, оригинальность, присущую лишь этому автору.

Ярким примером такого приема является стихотворение Велимира Хлебникова

«Заклятие смехом».

О, рассмейтесь, смехачи!

О, засмейтесь, смехачи!

Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,

О, засмейтесь усмеяльно!

О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных

смехачей!

О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных

смеячей!

Смейево, смейево,

Усмей, осмей, смешики, смешики,

Смеюнчики, смеюнчики.

О, рассмейтесь, смехачи!

О, засмейтесь, смехачи!

ПАМЯТКА

СОБЕСЕДНИКУ

Почему

нельзя допускать речевые ошибки:

1. Неоправданные речевые ошибки не

позволят обеспечить необходимый эффект

в достижении поставленных задач

коммуникации;

2. Неоправданные речевые ошибки снижают

уровень коммуникативной культуры;

3. У собеседника может сложиться

отрицательное мнение об уровне вашей

коммуникативной культуры.

Литература

1. www.gramma.ru

2. http://www.rvb.ru/hlebnikov/tekst/OQ 1 stihi/019.htm

Тема

«РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ»

Автор: Кочетков Никита

Священное умение говорить,

Произносить слова и строить фразу.

Как просто это: стоит рот открыть,

И чудо слова возникает сразу.

Как ты проста, осмысленная речь!

Речевые

ошибки

Определение понятия: Слово — важнейшая единица языка. Именно слово отражает

все изменения, происходящие в жизни общества. Слово не только называет

предмет или явление, но и выполняет эмоционально- экспрессивную функцию.

И, выбирая слова, мы должны обращать внимание на их значение, стилистическую

окраску, употребительность, сочетаемость с другими словами. Так как нарушение

хоть одного из этих критериев может привести к речевой ошибке. Основные

причины речевых ошибок:

1. Непонимание значения слова.

Пример: Костер все больше и больше распалялся, пылал. Ошибка заключается

в неверном выборе слова:

Распаляться — 1. Нагреться до очень высокой температуры, раскалиться.

2. (перен.) Прийти в сильное возбуждение, стать охваченным каким-либо

сильным чувством.

Разгораться — начинать сильно или хорошо, ровно гореть.

Пример: Человек ведет праздничную жизнь. У меня сегодня праздное настроение.

Праздный и праздничный — очень похожие слова, однокоренные. Но значение

имеют разное: праздничный -прилагательное к праздник (праздничное настроение);

праздный- не заполненный, не занятый делом, работой (праздная жизнь).

Чтобы восстановить смысл высказываний в примере, нужно поменять слова

местами.

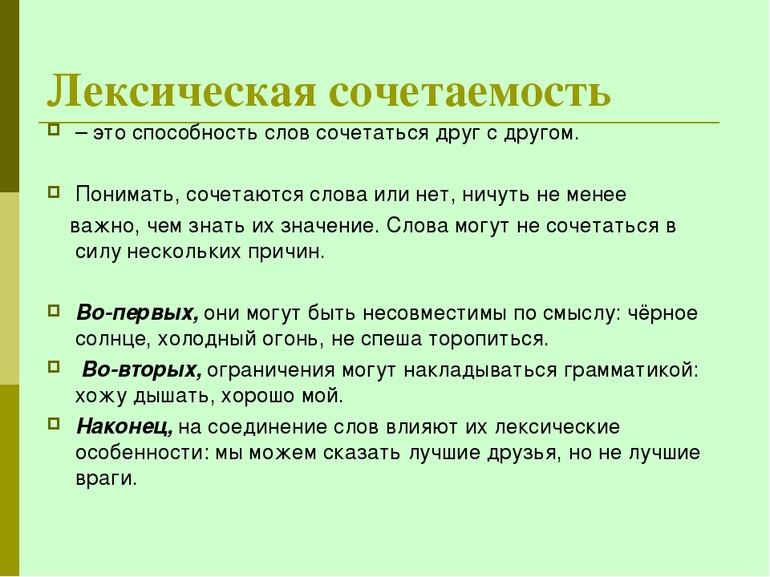

2. Лексическая сочетаемость. При выборе слова следует учитывать не только

значение, которое ему присуще в литературном языке, но и лексическую сочетаемость.

Далеко не все слова могут сочетаться друг с другом. Границы лексической

сочетаемости определяются семантикой слов, их стилистической принадлежностью,

эмоциональной окраской, грамматическими свойствами и т. д.

Пример: Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным.

Показывать можно пример, но не образец. А образцом можно быть, например,

для подражания.

Отличать от речевой ошибки следует умышленное объединение, казалось бы,

несочетаемых между собой слов: живой труп, обыкновенное чудо… В этом

случае перед нами один из видов тропов — оксюморон.

5. Употребление

многозначных слов.

Включая в свою речь многозначные слова, мы должны быть очень внимательны,

должны следить, понятно ли именно то значение, которое мы хотели раскрыть

в этой речевой ситуации. При употреблении многозначных слов (как и при

употреблении омонимов) очень важен контекст. Пример: Он уже распелся.

Непонятно: или он начал петь, увлекся; или, пропев некоторое время, начал

петь свободно, легко.

6. Многословие.

Встречаются следующие виды многословия:

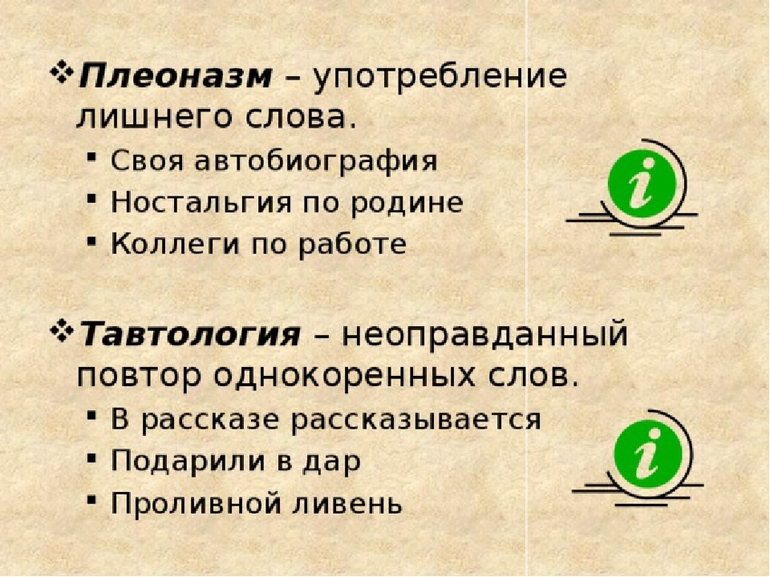

1. Плеоназм (от греч. pleonasmos — избыток, чрезмерность) —

употребление в речи близких по смыслу и потому логически

излишних слов.

Пример: Все гости получили памятные сувениры.

2. Использование лишних слов. Лишних не потому, что

свойственное им лексическое значение выражено другими

словами, а потому, что они просто не нужны в данном

тексте.

Пример: Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, 11 апреля об этом позаботится

книжный магазин «Дружба».

3. Тавтология (от греч. tauto- то же самое logos — слово) —

повторение однокоренных слов или одинаковых морфем.

Тавтологическими ошибками «пестрят» не только сочинения

учащихся, но и газеты и журналы.

Пример: Руководители предприятий настроены на деловой настрой.

4. Расщепление сказуемого. Это замена глагольного

сказуемого синонимичным глагольно-именным сочетанием:

бороться — вести борьбу, убирать — производить уборку.

Пример: Ученики приняли решение произвести уборку школьного двора.

5. Слова-паразиты. Такие слова засоряют речь, особенно

устную. Это разнообразные частицы, которыми говорящий

заполняет вынужденные паузы, не оправданные

содержанием и структурой высказывания: вот, ну, это и т.

п.; словечки типа: знаете ли, так сказать, фактически,

вообще, честно говоря и т. п.

7. Лексическая неполнота высказывания.

Эта ошибка по смыслу противоположна многословию. Неполнота высказывания

заключается в пропуске необходимого в предложении слова.

Пример: Достоинство Куприна в том, что ничего лишнего. У Куприна, может,

и нет ничего лишнего, но в этом предложении не хватает (и даже не одного)

слова.

9. Устаревшие

слова.

Архаизмы — слова, называющие существующие реалии, но вытесненные по каким-либо

причинам из активного употребления синонимичными лексическими единицами,

— должны соответствовать стилистике текста, иначе они совершенно неуместны.

Пример: Ныне в университете был день открытых дверей. Здесь устаревшее

слово ныне (сегодня, теперь) совершенно неуместно.

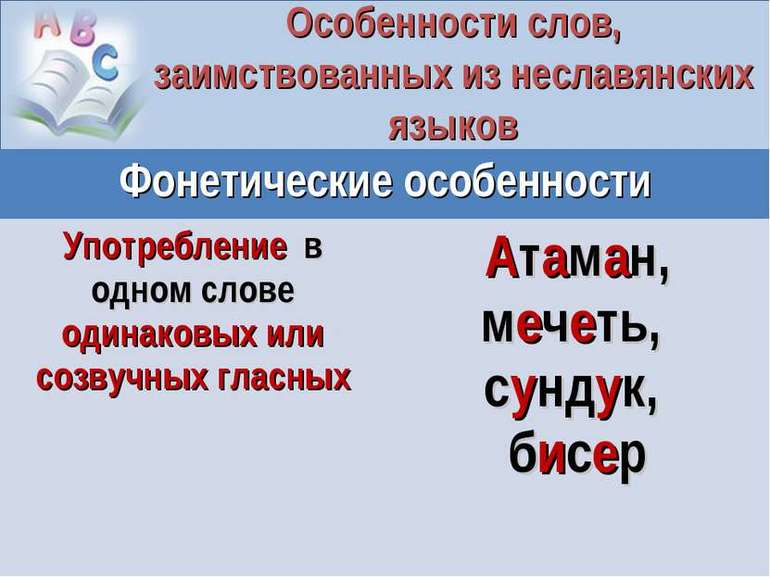

10. Слова иноязычного происхождения.

Сейчас многие имеют пристрастие к иностранным словам, даже не зная иногда

их точного значения. Иногда контекст не принимает иностранное слово.

Пример: Работа конференции лимитируется из-за отсутствия ведущих специалистов.

Лимитировать -установить лимит чего-нибудь, ограничить. Иностранное слово

лимитировать в данном предложении следует заменит словами: идет медленнее,

приостановилась и т. п.

12. Разговорные и просторечные слова.

Разговорные слова входят в лексическую систему литературного языка, но

употребляются преимущественно в устной речи, главным образом в сфере повседневного

общения.

Пример: У меня совсем худая куртка. Худой(разг.) -дырявый, испорченный

(худой сапог). Ошибки возникают в тех случаях, когда употребление разговорных

и просторечных слов не мотивировано контекстом.

13. Профессиональные жаргонизмы.

Профессионализмы выступают как принятые в

определенной профессиональной группе просторечные эквиваленты терминов:

опечатка — в речи журналистов ляп; руль — в речи шоферов баранка.

Но немотивированное перенесение профессионализмов в общелитературную речь

нежелательно. Такие профессионализмы, как пошить, пошив, заслушать и друг»

портят литературную речь. По ограниченности употребления и характеру экспрессии

(шутливая, сниженная? и т. п.) профессионализмы сходны с жаргонизмами

Жаргонизмы — это обиходно-бытовая лексика и фразеология, наделенная сниженной

экспрессией и характеризующаяся социально ограниченным употреблением.

Пример: Хотел пригласить на праздник гостей, да xamt. не позволяет. Хата

— дом.

14. Неправильное образование слов.

Пример: Ихний, ширее, более лучше

https://doi.org/10.30853/filnauki.2019.6.10

Шутая Наталья Константиновна, Кузнецова Татьяна Евгеньевна, Фысина Ульяна Николаевна АВТОРСКИЕ НЕПРАВИЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Статья посвящена анализу неправильностей и ошибок в произведениях русской классической литературы. Под неправильностями понимаются несоответствия языковой и речевой норме, отступления от ожидаемого, искажение фактического положения дел, нарушения логики и фактуальные несообразности. Под ошибками -непроизвольные спонтанные действия автора произведения, отступления от плана в ходе реализации творческого замысла. Смысловые и фактуальные неправильности заслуживают особого внимания, так как именно они позволяют проникнуть во внутренний мир писателя, помогают глубже понять содержание произведения. Такие неправильности, смыкаясь с тропами, являются мощными средствами художественной выразительности. Адрес статьи: www.gramota.net/materials/272019/6/10.html

Источник

Филологические науки. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2019. Том 12. Выпуск 6. C. 48-52. ISSN 1997-2911.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/2.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/2/2019/6/

© Издательство «Грамота»

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: phil@gramota.net

24. Солодкая М. Б. Издательская деятельность русской эмиграции в Китае: Харбин, Шанхай: 1917-1947 гг.: дисс. … к.и.н. Краснодар, 2006. 212 с.

25. Тюнин М. С. Указатель периодических и повременных изданий, выходивших в Харбине на русском и других европейских языках по 1 января 1927 г. Харбин: ОИМК, 1927. 127 с.

26. Хисамутдинов А. А. Русские толстые литературные журналы в Китае. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2016. 78 с.

27. Хисамутдинов А. А. Русский юмор и сатира в Китае. Владивосток: Изд-во Дальневосточного федерального университета, 2017. 62 с.

28. Хисамутдинов А. А. Русское слово в стране иероглифов: к истории эмигрантской печати, журналистики, библиотековедения и архивов. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2006. 302 с.

29. Чжао Юнхуа. Русская пресса в Китае (1898-1956) / пер. с кит. А. А. Зеленовой. М.: Шанс, 2017. 340 с.

30. Шапиро Мария Лазаревна [Электронный ресурс]. URL: https://ru.openHstwiki/Шапиро_Мария_Лазаревна_(1900) (дата обращения: 18.02.2019).

31. Штерн О. В «Молодой Чураевке» (Рупор. 1930. 19 дек. С. 3) // ГАХК. НСБ. Рупор: газета / ред. Е. С. Кауфман. Харбин, 1930. 1 июня — 31 дек. Инв. № 3422.

32. Штерн О. Поэтический Харбин: «Одиночки» (Рупор. 1930. 25 июля. С. 3) // ГАХК. НСБ. Рупор: газета / ред. Е. С. Кауфман. Харбин, 1930. 1 июня — 31 дек. Инв. № 3422.

33. Bakich O. Harbin Russian Imprints: Bibliography as History, 1898-1961: materials for a definitive bibliogr. N. Y. — P.: Norman Ross Publ., Inc., 2002. 584 p.

34. Dao Shaohua. Краткий обзор истории русской печати в Харбине // Revu des Etudes slaves. 2001. Vol. 73. № 2-3. P. 403-445.

LITERARY CRITICISM IN THE PAGES OF «RUSSIAN HARBIN» NEWSPAPERS

Pasevich Zaryana Vasil’evna, Ph. D. in Philology Pacific National University, Khabarovsk pasevichzara@mail. ru

The article is devoted to studying literary criticism and publicism of Russian Harbin of the 1920-1940s. After analysing memoir literature and archival materials, the author introduces information on the literary critics of Russian Harbin daily newspapers «Rupor», «Russkoye Slovo», «Zarya» into scientific use. The paper establishes the period of the literary-critical section existence in the mentioned newspapers, characterizes the genre and thematic originality of the literary-critical materials represented in them. The author shows how the value orientations of the Russian Far East émigré community were represented in the subject matter and problematics of the publications — reviews, anniversary articles, biographical surveys, obituaries, and feuilletons.

Key words and phrases: newspaper literary criticism; Russian Far East émigré community; feuilleton; review; anniversary article; obituary.

УДК 808.1 Дата поступления рукописи: 28.03.2019

https://doi.Org/10.30853/filnauki.2019.6.10

Статья посвящена анализу неправильностей и ошибок в произведениях русской классической литературы. Под неправильностями понимаются несоответствия языковой и речевой норме, отступления от ожидаемого, искажение фактического положения дел, нарушения логики и фактуальные несообразности. Под ошибками — непроизвольные спонтанные действия автора произведения, отступления от плана в ходе реализации творческого замысла. Смысловые и фактуальные неправильности заслуживают особого внимания, так как именно они позволяют проникнуть во внутренний мир писателя, помогают глубже понять содержание произведения. Такие неправильности, смыкаясь с тропами, являются мощными средствами художественной выразительности.

Ключевые слова и фразы: феномен ошибки; норма литературного языка; лексические, речевые и фактуальные неправильности; стиль; средства выразительности; русская классика; художественный мир произведения.

Шутая Наталья Константиновна, д. филол. н., доцент Кузнецова Татьяна Евгеньевна, к. пед. н. Фысина Ульяна Николаевна, к. филол. н.

Российский государственный университет правосудия, г. Москва Shutaya@yandex.ru; unfysina@gmail.com; kuzz540@yandex.ru

АВТОРСКИЕ НЕПРАВИЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Никакая сфера человеческой деятельности несвободна от случайных и закономерных неправильностей и ошибок. И, шире, любая информационная система в своем функционировании регулярно и неизбежно совершает ошибки. Это касается систем как живых, так и неживых, как природных, так и созданных человеческим разумом. Не представляет исключения и художественное творчество людей, в том числе гениальных писателей, поэтов.

Читатель, как правило, не задумывается о том, что в созданных его любимыми писателями и поэтами произведениях могут содержаться ошибки. Мы привыкли доверять великим авторам и все написанное ими

воспринимать как эталон правильности и точности. Однако неправильности, ошибки разных типов встречаются и в книгах классиков литературы.

Сказанным обусловлена актуальность анализа авторских ошибок и неправильностей как средства художественной выразительности. Она выражается в необходимости включения этого анализа в арсенал методов литературоведческого исследования с целью более глубокого и полного раскрытия авторского замысла при изучении произведений художественной литературы.

Цели и задачи публикации состоят в выработке определяющих принципов подхода к анализу авторских ошибок и неправильностей в художественном тексте, а также определении и уточнении предметной области исследования.

Научная новизна подхода выражается в конституировании нового объекта научного литературоведческого исследования — авторских ошибок и неправильностей в художественном тексте; определены его предметные границы; проведена типологизация; намечены основные направления и методы изучения авторских ошибок и неправильностей. Тем самым заложены основы методологии научного исследования авторских неправильностей в художественном тексте.

В научном познании под ошибкой понимается «результат действия, совершенного неточно или неправильно, вопреки плану» [12, с. 13], так что «полученный результат не соответствует намеченной или заданной цели» [Там же]. Этимологически слово «ошибка» восходит к церковнославянскому ошибати «промахнуться, ударить мимо цели» [16]. Иначе говоря, ошибка есть отступление от намеченного пути, нарушение плана, непроизвольное, спонтанное действие, выражение бессознательного, результат которого воспринимается как неправильность, отступление от нормы.

Обобщая множество различных подходов ученых и философов к феномену ошибки, можно условно выделить два основных направления. Одни авторы рассматривают ошибку как флуктуацию, проявление случайности. При данном подходе исследование причин и внутренних механизмов ошибки не имеет смысла, интерес представляют не столько сами ошибки, сколько последствия. Примером данного подхода может служить синергетическая теория, согласно которой флуктуации составляют основной механизм развития систем и сопротивления процессам энтропии [4; 8].

Представители второго направления, напротив, видят в ошибке проявление некоторых закономерностей. Так, З. Фрейд понимал ошибочные действия (оговорки, описки и др.) как проявление важных психических механизмов, что позволило ему исследование ошибок положить в основу психоанализа [14; 15]. Данный подход представляется плодотворным при изучении процессов творчества как синтеза сознательного и бессознательного, рационального и спонтанного, произвольного и непроизвольного, а применение его в контексте литературоведческого анализа может способствовать более глубокому проникновению в содержание произведения. Создавая художественный текст, автор планомерно реализует свой творческий замысел, но одновременно с этим и подчиняется внутренним импульсам, идущим из скрытых глубин души и порой нарушающим стройность общего плана и логику нарратива. Но именно эти неправильности погружают читателя в суверенный мир произведения, не совпадающий с реальным, создают «рамку», отделяющую художественное пространство и время от внешнего физического универсума. Анализ ошибок в художественных текстах дает литературоведу ключ к внутреннему миру писателя и позволяет приподнять завесу над тайной творчества.

При этом необходимо учитывать, что не всякая видимая читателю неправильность есть результат ошибки. Под неправильностями в текстах произведений художественной литературы понимаем любые несоответствия норме, отступления от ожидаемого, которые могут встречаться в этих текстах.

При этом, поскольку мы имеем дело с изданными текстами, к авторским неправильностям могут примыкать, как самый элементарный и очевидный тип ошибки, результаты корректорской недоработки, сохранившиеся в ряде изданий классиков. Как отмечает видный текстолог С. А. Рейсер, «автор, почти как правило, -плохой корректор своих творений: он читает свой текст не по-корректорски, а обращая преимущественное внимание на творческую сторону, и почти не в состоянии считывать свой текст с оригиналом» [10, с. 19]. Так, например, в обоих прижизненных изданиях рассказа Л. Н. Толстого «Божеское и человеческое» сказано, что врач для успокоения заключенного дает ему ром, хотя, очевидно, автор имел в виду не ром, а бром [Там же].

Заметим, что далеко не всякое несоответствие норме современного литературного языка следует трактовать как неправильность. В частности, в XIX веке современные правила орфографии и пунктуации еще не вполне сложились, и это заметно по старым изданиям писателей-классиков, которые нередко воспроизводятся и в современных изданиях («чорт» у Гоголя, «Мадона», «дона» у А. С. Пушкина и др.). Такие расхождения с современной нормой, не являющиеся в строгом смысле неправильностями, могут порождать проблемы при цитировании классических произведений: сохранять ли всегда при цитировании «авторскую» орфографию или же следовать нормам современного языка?

Что же касается встречающегося иногда нарочитого, преднамеренного нарушения писателем, поэтом грамматической или речевой нормы для создания особого художественного эффекта (как, например, в словотворчестве поэтов Серебряного века), то это тема отдельного исследования.

Орфографические, пунктуационные, речевые и отчасти стилистические неправильности составляют предмет ведения текстологов и корректоров. Исправлять их для приведения текста в строгое соответствие с нормами современного русского литературного языка или сохранять из пиетета к писателю — вопрос, решаемый в каждом конкретном случае специалистами.

Для нас же особый интерес представляют авторские лексические, смысловые и фактуальные неправильности, смыкающиеся с тропами и порой трудно отличимые от них. В качестве примера такой неправильности приведем строки из поэмы Н. А. Некрасова «Недавнее время»:

Стариков полусонная стая

С мест своих тяжело поднялась,

Животами друг друга толкая,

До диванов кой-как доплелась [7].

Перенося определение (полусонная) с одного определяемого (старики) на другое (стая), автор использует эналлагу. Сам по себе этот прием еще не воспринимается читателем как явная неправильность. Он порождает игру значений слова поднялась (подняться в воздух, взлететь / подняться (встать) с дивана), благодаря которой словосочетание «тяжело поднялась» звучит как оксюморон [3]. Но далее, распространяя и осложняя предложение деепричастным оборотом и однородным сказуемым, А. Н. Некрасов тем самым растягивает троп, и неправильность переходит на грамматический уровень: множественное число дополнения и наречие «друг друга» в составе оборота «животами друг друга толкая» требует глагола во множественном числе, но вместо этого употреблен глагол в единственном числе «доплелась». Эта теперь уже явная ошибка «режет» слух читателя, создавая эффект гротеска и там самым выдавая презрительное отношение поэта к описываемым персонажам.

Еще один пример применения Н. А. Некрасовым спорной эналлаги, воспринимаемой притязательным читателем как неправильность, — известная строка из стихотворения «Крестьянские дети»: «В лесу раздавался топор дровосека». Смысловая неловкость здесь возникает в связи с отсутствием слов, образованных от исходного определяемого стук, из-за чего метонимия выглядит не вполне оправданной. Вместе с тем такие метонимические выражения, как «звучат скрипки», «гремят барабаны», не воспринимаются как неправильности. Но топор не музыкальный инструмент, а, по своему основному назначению, орудие для рубки леса. Издаваемый им звук — побочный эффект его использования. Почему же автор использует это выражение, до сих пор воспринимаемое чутким читательским ухом как речевая недостаточность и так и не прижившееся в речевой практике, несмотря на популярность стихотворного произведения?

В стихотворении сообщение о звучащем топоре взято в скобки. Рассказчик как бы мельком подмечает и скороговоркой, в качестве фонового обстоятельства, отмечает звук рубки леса, сопровождающий его диалог с ребенком. Неправильность метафоры и призвана передать разговорную небрежность и краткость ремарки.

Рассмотрим примеры из поэмы «Демон» М. Ю. Лермонтова: «И Терек, прыгая, как львица / С косматой гривой на хребте…» [5].

При прямом, буквальном понимании этих слов перед мысленным взором читателя возникает фантасмагорическая картина. Дело даже не столько в том, что у львицы не может быть гривы, сколько в том, что и у льва грива не на хребте, а на голове. Грива на хребте — атрибут не льва, а коня или кобылицы. А потому и образ, создаваемый метафорой, соединяет в себе черты, с одной стороны, прыгающей львицы — звериной самки, сильной и опасной, как лев, и вместе с тем гибкой, изящной, как кошка, — и, с другой стороны, степного скакуна.

В следующих двух строках поэмы возникает не менее странный образ: «…и горный зверь и птица, / Кружась в лазурной высоте, /Глаголу вод его внимали…» [Там же]. Грамматическое строение фразы заставляет относить деепричастный оборот к обоим однородным прилагательным, в результате чего мы «видим» фантастический полет кружащихся в небе вместе с птицами зверей, переносимся в некое преобразованное воображением поэта художественное пространство.

Некоторые места из классики буквально зачаровывают неразрешимой загадкой своей видимой «несуразности». Их можно многократно перечитывать, но невозможно понять, что это — нагромождение авторских небрежностей или точно выверенный расчет.

Рассмотрим фрагмент «закатного» романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», язык и стиль которого, как считают многие литературоведы, стал «образцом, почти нормой для многих русских писателей» [13, с. 756].

«Маргарита прыгнула с обрыва вниз и быстро спустилась к воде. Вода манила ее после воздушной гонки. Отбросив от себя щетку, она разбежалась и прыгнула вниз головой. Легкое ее тело, как стрела, вонзилось в воду, и столб воды выбросило почти до самой луны. Вода оказалась теплой, как в бане, и, вынырнув из бездны, Маргарита вдоволь наплавалась в полном одиночестве ночью в этой реке» [1, с. 387].

Первое же предложение привлекает внимание сочетанием речевой избыточности и речевой недостаточности: понятно, что с обрыва можно прыгнуть только вниз, поэтому слово «вниз» излишне, как, кстати, и указание на то, что купание Маргариты происходит «ночью, в этой реке», в последнем предложении абзаца. Ведь весь эпизод полета разворачивает ночью, и без дополнительного указания ясно, что плавает героиня именно в этой реке в этой реке.

Однако вернемся к первому предложению абзаца: «Маргарита прыгнула с обрыва вниз и быстро спустилась к воде». Попытка читателя на основании этого предложения представить рельеф берега должна порождать недоумение. Обычно берег реки бывает либо обрывистым, либо пологим. Здесь же, если исходить из буквального понимания текста, между обрывом и кромкой воды простирается расположенная к воде наклонно береговая полоса, по которой «спускается» Маргарита. Это уже само по себе необычно и трудно представимо. Но еще труднее представить, как Маргарита, уже спустившись к воде, разбегается. Ведь для разбега требуется достаточное пространство. Таким образом, либо Маргарита бежит вперед по фантастически расширившемуся берегу, либо же для разбега она пятится вверх по спуску, который только что прошла.

Таким образом, попытка предметно представить рельеф описываемой автором местности порождает картину, невозможную в реальной топологии. Вместе с тем обычно при прочтении булгаковского текста это не замечается читателем. Таковы, по-видимому, особенности читательского восприятия художественного пространства литературного произведения.

И это еще не все. Пробежав по берегу, Маргарита прыгает вниз головой в воду. Но если берег пологий, то у берега должно быть мелко, и в таком случае тело Маргариты «вонзилось» бы не в воду, а в дно реки. Однако, как сказано ниже, выныривает она после своего прыжка из «бездны».

К тому же легкое и тонкое, как стрела, тело, по законам физики, вонзается в воду без брызг. Поднять столб воды «почти до самой луны» мог бы разве что превращенный Маргаритой в борова и оседланный Наташей сосед, но уж никак не стройная Маргарита.

Наконец, непонятно, почему разгоряченная полетом Маргарита наслаждается купанием не в прохладной и освежающей, а в «теплой, как в бане» воде.

Таким образом, весь процитированный абзац при предметной его интерпретации представляет собой каскад смысловых несообразностей и логических противоречий. Что это? Не исправленные автором и пропущенные редактором смысловые неправильности? Намеренно созданная картина ирреального, ведьмовского мира? А может быть, это дьявольская ирония, насмешка над незадачливым читателем, не вчитывающимся в текст произведения? Ведь не случайно в исследованиях по стилю прозы Булгакова подчеркивалось, что писатель «не стремился к «медовой гладкости» литературной речи, понимая, что некоторая художественно дозированная «неправильность» языка, по сравнению как с нормой, так и с живой разговорной практикой, необходима для должного эстетического воздействия на читателя» [13, с. 759].

Наряду с пространственными трансформациями художественного универсума неправильности литературного текста могут порождать и временные трансформации. Обратимся к известному стихотворению А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге».

Князь тихо на череп коня наступил

И молвил: «Спи, друг одинокой!

Твой старый хозяин тебя пережил:

На тризне, уже недалекой,

Не ты под секирой ковыль обагришь

И жаркою кровью мой прах напоишь!

Так вот где таилась погибель моя!

Мне смертию кость угрожала!»

Из мертвой главы гробовая змия,

Шипя, между тем выползала;

Как черная лента, вкруг ног обвилась,

И вскрикнул внезапно ужаленный князь [9].

Итак, пока князь произносит свой патетический монолог над черепом коня, змея успевает «шипя» выползти из черепа, обвиться вокруг ног князя и укусить его. Заметим, что поэт использует сложный союз «между тем», выражающий одновременность действий, и несовершенную форму глагола «выползала», тем самым как бы подчеркивая продолжительность процесса. Казалось бы, движение змеи невозможно не заметить: кроме того, что она издает громкое шипение и двигается достаточно медленно, она хорошо заметна при свете дня («как черная лента»). С точки зрения онтологии реального физического мира невозможно объяснить, почему ни сам князь Олег — здоровый, сильный и ловкий воин, закаленный в битвах, ни сопровождающие его «Игорь и старые гости» не успели предотвратить трагедию, хотя, казалось бы, легко могли это сделать. Объяснить это можно лишь трансформированной логикой художественного мира. А. С. Пушкин использует в этом стихотворении сложную пространственно-временную систему: князь и сопровождающие его лица живут и действуют во времени, подобном сценическому, действующему в классической трагедии и опере: на время произнесения героем монолога или исполнения арии действие драмы останавливается, герои как бы замирают. Между тем змея, как элемент реального мира, живет и двигается в реальном времени. Поэтому она успевает, не спеша и не скрываясь, выползти из черепа, обвиться вокруг ног князя и укусить его. Подобные трансформации пространственно-временного континуума в художественном мире не раз подвергались анализу учеными-филологами [17].

Конечно, можно объяснить описанную фактуальную несообразность и более простой причиной — авторской небрежностью. Так, например, В. В. Виноградов в своем известном научном труде приводит свидетельство Ф. Е. Корша, который считал, что Пушкин «работал» над своими произведениями «не как работник, а как поэт, то есть писал и усовершенствовал написанное лишь до тех пор, пока дело шло легко и его занимало; если же оно надоедало ему, он его просто бросал, иногда лишь на время, но подчас — и навсегда, чему свидетельством служат многочисленные отрывки и неоконченные произведения» [2, с. 274].

Но такая трактовка представляется слишком поверхностной, и, что главное, она не объясняет, что в данном примере помешало А. С. Пушкину воспользоваться более простыми и правдоподобными сюжетными средствами (например, змея могла не «выползать», громко шипя при этом, и обвиваться подобно черной ленте, а стремительно и беззвучно броситься и ужалить).

Известный современный журналист и блогер А. В. Минкин также обращает внимание на хронотопические неправильности в романе в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Так, анализируя описание бега Татьяны по поместью Лариных перед встречей с Онегиным, он рассчитал, что длина ее траектории составляет около трех верст: «Это кросс по пересечённой местности. В платье до пят, в корсете, в туфельках (не в кроссовках). Три версты! И «мигом»? Иллюзию мгновенности Пушкин создал тем, что всю трассу засунул в две строчки» [6].

Как бы то ни было, любые неправильности в художественном произведении суть выражение власти автора над читателем: любые несуразности создаваемого автором мира читатель обязан принимать постольку, поскольку он, читая текст, тем самым принимает предустановленные автором «правила игры». Во многом толерантность читателя к этим неправильностям обусловлена именно его добровольно принятой подчиненной позицией. Поэтому мы не удивляемся многим объективно непонятным вещам в хрестоматийных строчках великих мастеров слова. Так, «звезда полей» Николая Рубцова [11, с. 108] на всем протяжении стихотворения остается метафорой в себе, ее содержание не раскрывается аналитически в образном строе стихотворения, но дополняется синтетически. Почему звезда, ассоциирующаяся у поэта с его малой родиной и детскими воспоминаниями, названа звездой полей? Читателю это не объясняется, он должен принять эту метафору как данность.

Итак, логические и фактуальные ошибки в произведениях художественной литературы являются неотъемлемым элементом художественного стиля автора, способствуют отмежеванию художественного пространства и времени от внешнего универсума и служат особым средством выразительности, помогая глубже понять содержание произведения. Смыкаясь с тропами, они являются мощными средствами художественной выразительности.

Список источников

1. Булгаков М. А. «Я хотел служить народу…»: проза, пьесы, письма, образ писателя. М.: Педагогика, 1991. 736 с.

2. Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1959. 656 с.

3. Зализняк А. А. Многозначность в языке и способы ее представления. М.: Языки славянской культуры, 2006. 672 с.

4. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетика как новое мировидение: диалог с И. Пригожиным // Вопросы философии. 1992. № 12. С. 3-20.

5. Лермонтов М. Демон [Электронный ресурс]. URL: http://ilibrary.ru/text/1149/p.1/index.html (дата обращения: 23.04.2019).

6. Минкин А. В. Немой Онегин [Электронный ресурс]. URL: https://echo.msk.ru/blog/minkin/2064740-echo/ (дата обращения: 23.04.2019).

7. Некрасов Н. А. Недавнее время [Электронный ресурс]. URL: http://nekrasov-lit.ru/nekrasov/stihi/318.htm/ (дата обращения: 25.04.2019).

8. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой / пер. с англ.; общ. ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича, Ю. В. Сачкова. М.: Прогресс, 1986. 432 с.

9. Пушкин А. С. Песнь о вещем Олеге [Электронный ресурс]. URL: http://ilibrary.ru/text/236/p.1/index.html (дата обращения: 23.04.2019).

10. Рейсер С. А. Основы текстологии: учебное пособие для студентов педагогических институтов. Изд-е 2-е. Л.: Просвещение, 1978. 176 с.

11. Рубцов Н. М. Звезда полей: стихи. М.: Советский писатель, 1967. 111 с.

12. Семенова Т. И. Феномен ошибки в когниции, языке и речи // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 2012. № 2s (18). С. 10-15.

13. Соколов Б. В. Булгаков: энциклопедия. М.: Эксмо; Алгоритм; Око, 2017. 831 с.

14. Фрейд З. Ошибочные действия: введение в психоанализ / пер. Г. Б. Барышниковой. М.: АСТ МОСКВА, 2010. 253 с.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

15. Фрейд З. Толкование сновидений. М.: Харвест, 2004. 480 с.

16. Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2-х т. М.: Рус. яз. — Медиа, 2007. Т. 2. 559 с.

17. Шутая Н. К. Настоящее, прошлое и будущее в романе Л. Н. Толстого «Воскресение» // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2007. № 4. С. 69-76.

AUTHOR’S IRREGULARITIES AS MEANS OF EXPRESSIVENESS IN FICTION TEXT

Shutaya Natal’ya Konstantinovna, Doctor in Philology, Associate Professor Kuznetsova Tat’yana Evgen’evna, Ph. D. in Pedagogy Fysina Ul’yana Nikolaevna, Ph. D. in Philology Russian State University of Justice, Moscow Shutaya@yandex.ru; unfysina@gmail.com; kuzz540@yandex.ru

The article analyses irregularities and mistakes in the Russian classical literature. Irregularities are considered as violations of the language and speech norm, deceived expectation, distortion of facts, logical errors and factual inconsistency. Mistakes are considered as author’s spontaneous actions, deviations from the original scheme while realizing a creative conception. Special attention should be paid to meaningful and factual irregularities because they allow us to penetrate into the writer’s inner world, to acquire deeper understanding of a literary work. Such irregularities, similar to tropes, are powerful means of artistic expressiveness.

Key words and phrases: mistake phenomenon; literary norm; lexical, speech and factual irregularities; style; means of expressiveness; Russian classical literature; artistic world of literary work.

Правила сочетаемости определяют

способность (или неспособность) сочетаться

с другими слова в рамках предложения.

Этот явление связано с тем, что в значении

слова «запрограммирована» его

потенциальная сочетаемость с другими

словами. Для обозначения лексической

сочетаемости используется термин

«валентность» (от

лат.

valentia

‘сила,

способность’).

Сочетаемость может быть

-

свободной, широкой: напр. слова стол,

лампа, карандаш могут сочетаться

с множеством слов. -

ограниченной, узкой: моргать

(глазами), узы

(брака, дружбы, семейные), замкнуть

(цепь), откупорить

(бутылку, бочку) -

единичной: закадычный

(друг), КАРИЕ (глаза).

Несочетаемость слов может быть вызвана

разными причинами:

-

предметной (семантической) несовместимостью:

фиолетовый

апельсин,

железная

вода, кожаные очки; -

лексической несовместимостью: можно

сказать причинить

горе, одержать победу, задача решена,

глубокая осень, но нельзя – причинить

радость, одержать поражение, цель

решена, глубокая весна; -

грамматической несовместимостью:

правильно – ОТЗЫВ (о чём?), РЕЦЕНЗИЯ (на

что?), ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ (чем?), ОПЛАТИТЬ

(что?); неправильно – ОТЗЫВ (на что?),

РЕЦЕНЗИЯ (о чём?), ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ (о

чём?), ОПЛАТИТЬ (за что?).

Сочетаемость слова

определяется количеством его значений:

чем больше у слова значений, тем богаче

и многообразнее его потенциальное

окружение. Например: играть

(во

что?) –

в теннис, в футбол, в

карты, в шахматы, в крестики-нолики;

играть (на

чем?) –

на гитаре, на скрипке,

на пианино, на свирели; играть (что?)

– сонату, сюиту; играть (с

кем?) –

с друзьями, с соседом.

С развитием многозначности (полисемии),

то есть с появлением у слова новых

значений, связано расширение его

сочетаемости. Новое окружение слова

часто свидетельствует о возникновении

у него нового значения, зачастую

переносного. Напр.: девальвация рубля

и девальвация культуры;

начертить график

и график отпусков;

тормозить на

повороте и тормозить развитие

промышленности. Новые словосочетания

активно используются в публицистических

текстах.

В художественной речи нарушения

сочетаемости являются преднамеренными,

допускаются с стилистическими или

игровыми целями и отражают индивидуальный,

творческий подход к языковой системе.

В произведениях признанных мастеров

художественной прозы можно встретить

такие сочетания: пузатое ореховое бюро

(Н. В. Гоголь), мечтал взасос (Ф. М.

Достоевский), резиновая мысль (И. Ильф

и Е. Петров), табунчик

девушек (И. Ильф и Е. Петров). Активно

используется этот стилистический прием

в поэзии: нарядная печаль (М. Ю. Лермонтов),

дохнул сентябрь (А. А. Фет), май жестокий

(А. А. Блок), писать навзрыд (Б. Пастернак),

зимы последние кусочки чуть всхлипывают

под ногой (Е. Евтушенко), жадные иль нищие

небеса (Б. Ахмадулина), брызнули камни,

как слезы, из раненых скал (В. Высоцкий).

Эти и подобные им сочетания придают

художественной речи образность,

выразительность, эмоциональность, а

стилю писателя – индивидуальность.

5. Речевая избыточность, ее виды

К неточности высказывания приводит

речевая избыточность, которая связана

с двумя речевыми ошибками – тавтологией

и плеоназмом.

Тавтология (греч. tauto

‘то же самое’ + logos ‘слово’)

как речевая ошибка понимается двояко:

1) немотивированное повторение в

предложении однокоренных слов.

Выехать нам не удалось,

потому что начался проливной

ливень.

Следует

отметить следующие

особенности произведения.

К недостаткам

пособия можно отнести недостаточное

количество иллюстративного материала.

Традиционные

экономические теории традиционно

учитывали только низшие потребности.

Мы перед принятием решительных

решений.

Наклей эту

наклейку на

стекло своего автомобиля!

2) повторение сказанного другими словами,

не вносящее ничего нового (тождесловие).

Авторские

слова – это слова автора.

Плеоназм (греч. pleonasmos

‘излишество’) – это многословие,

возникающее в результате употребления

в одной фразе слов с близким лексическим

значением

Часто встречаются следующие сочетания

слов, которые следует. считать

плеоназмами: прейскурант цен (прейскурант

– это список цен); странный парадокс

(парадокс – это и есть странное явление,

мнение, расходящееся с общепринятыми

мнениями); свободная вакансия (вакансия

– это свободная, незамещенная

должность); каждая минута времени (минута

всегда связана с понятием времени); в

апреле месяце (в слове апрель уже

заключено понятие месяца); промышленная

индустрия (индустрия – это то же, что

промышленность); отступить назад

(отступить – отойти, отодвинуться

назад); впервые знакомиться (знакомиться

означает именно первую встречу).

Избыточными будут считаться и такие

сочетания: первый дебют, памятные

сувениры, биография жизни, неожиданные

сюрпизы.

Существуют два способа исправления

ошибок, связанных с речевой избыточность:

1) удаление лишнего слова, сокращение

высказывания.

На последней сессии городского собрания

депутаты обсудили вновь

принятые новые

законы (тавтология) – На последней

сессии городского собрания депутаты

обсудили вновь

принятые законы.

В сентябре месяце

планируется оснастить предприятие

новой техникой (плеоназм: сентябрь

предполагает понятие месяца) – В сентябре

планируется оснастить предприятие

новой техникой.

2) замена лишнего слова, изменение фразы.

Студенческая биржа труда была сформирована

в форме

отдельного подразделения, действующего

при университете (тавтология) –

Студенческая биржа труда была сформирована

в виде

отдельного подразделения, действующего

при университете.

Ученые и инженеры призваны двигать

вперед научно-технический прогресс

(плеоназм: прогресс – это и есть движение

вперед) – Ученые, инженеры,

рационализаторы, изобретатели призваны

содействовать

научно-техническому прогрессу.

Однако встречаются случаи, когда повтор

однокоренных слов или слов с близким

лексическим значением мотивирован

задачами речи, поэтому не будет считаться

речевой ошибкой:

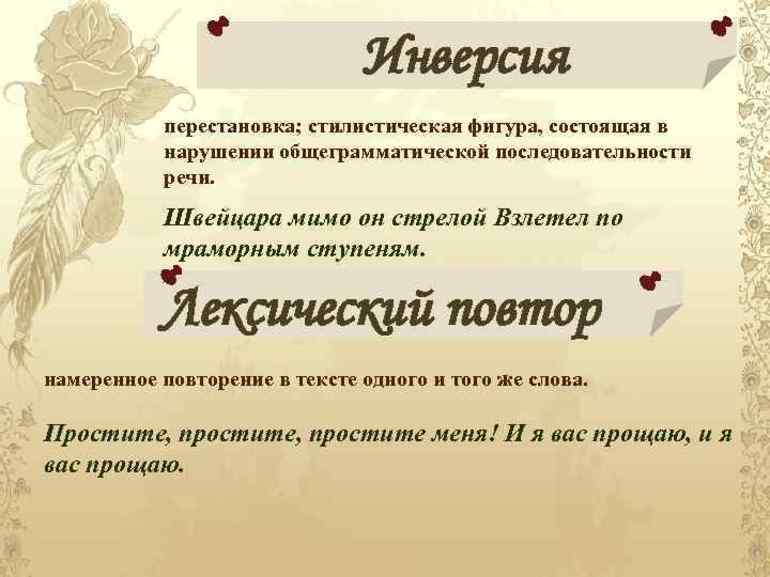

1) в художественной речи с целью повышения

выразительности:

-

лексический повтор как стилистическое

средство: И ближе,

ближе все

звучал грузинки голос молодой (М.

Лермонтов); -

градация, построенная на синонимах:

Осенью

ковыльные степи совершенно изменяются

и получают свой особенный,

самобытный, ни с чем не сходный

вид (С.

Т. Аксаков);

2) в

официально-деловой речи с целью достижения

точности и однозначности высказывания:

В органах

государственной

власти, органах

местного самоуправления, государственных

учреждениях республик они употребляются

наряду с государственным языком

Российской Федерации (из ст. 68 Конституции

РФ);

3) в устойчивых выражениях фольклорного

и разговорного характера: знать

не знаю, ведать

не ведаю.

4) в случаях отсутствия возможности

синонимической замены (это вынужденная

тавтология): словарь

иностранных слов.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Обновлено: 30.01.2023

Содержание

Введение

I. Лексическая сочетаемость слова.

• 1.1. Тип лексических значений.

• 1.2. Сочетаемость слов.

II. Логическая сочетаемость слов. Понятие алогизма. Основные

логические ошибки.

• 2.1. Логическая сочетаемость слов.

• 2.2. Понятие алогизма. Основные логические ошибки.

III. Речевая недостаточность и речевая избыточность.

• 3.1. Речевая недостаточность

• 3.2. Речевая избыточность

Список литературы

Основой учения о сочетаемости слов

является теория академика В.В. Виноградова.

Известный лингвист предположил, что

способность единиц речи к созданию связи

друг с другом зависит от типа их

лексических значений. Всего их три:

I.

a)

b)

c)

d)

II.

a)

b)

c)

d)

На основе парадигматических

отношений:

Номинативное (прямое);

Номинативно-производное (переносное,

нет образности);

Метеорическое (опосредованная связь);

Экспрессивно-синонимическое.

На основе синтагматических отношений:

Свободное;

Фразеологический связанное;

Конструктивно ограниченное;

Синтаксически обусловленное;

Логическая сочетаемость слов

Лексическая сочетаемость слова – это его способность вступать в сочетания

не с любым словом из какого-либо семантического класса, а только с

некоторыми

Различают логичность предметную и понятийную.

Предметная логичность состоит в соответствии смысловых связей и отношений

языковых единиц в речи связям и отношениям предметов и явлений в реальной

деятельности.

Логичность понятийная есть отражение структуры логичной мысли. Эти два

вида логичности тесно взаимосвязаны и в конкретной речи выступают в

единстве. Одно из условий логичности высказывания – его непротиворечивость.

Речевая недостаточность – это пропуск в предложении

необходимого

слова.

Речевая

недостаточность

часто

порождает неясность высказывания и комизм, неуместный в

официально-деловой

речи:

Больные,

не

посещавшие

амбулаторию в течение трех лет, вкладываются в архив (речь в

данном случае идет о карточках больных); Я ударил его за то, что

он выкрутил болт у моего старшего брата (какой болт?

откуда?); Сейчас стали модными призывы не допускать на

страницы печати и телевидения высказывания, способные

разжечь межнациональную вражду (“страница телевидения”?).

Речевая недостаточность и речевая избыточность

В заключение можно сказать, что

внимательное отношение к слову, к

особенностям лексической сочетаемости в

русском языке поможет избежать подобных

ошибок в речи, а в иных случаях – позволит

использовать необычные сочетания слов для

создания ярких образов или как источник

юмора.

Сочетаемость может быть

— свободной, широкой: напр. слова стол, лампа, карандаш могут сочетаться с множеством слов.

— ограниченной, узкой: моргать (глазами), узы (брака, дружбы, семейные), замкнуть (цепь), откупорить (бутылку, бочку)

— единичной: закадычный (друг), КАРИЕ (глаза).

Несочетаемость слов может быть вызвана разными причинами:

— предметной (семантической) несовместимостью: фиолетовый апельсин, железная вода, кожаные очки;

— лексической несовместимостью: можно сказать причинить горе, одержать победу, задача решена, глубокая осень, но нельзя – причинить радость, одержать поражение, цель решена, глубокая весна;

— грамматической несовместимостью: правильно – ОТЗЫВ (о чём?), РЕЦЕНЗИЯ (на что?), ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ (чем?), ОПЛАТИТЬ (что?); неправильно – ОТЗЫВ (на что?), РЕЦЕНЗИЯ (о чём?), ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ (о чём?), ОПЛАТИТЬ (за что?).

Сочетаемость слова определяется количеством его значений: чем больше у слова значений, тем богаче и многообразнее его потенциальное окружение. Например: играть (во что?) – в теннис, в футбол, в карты, в шахматы, в крестики-нолики; играть (на чем?) – на гитаре, на скрипке, на пианино, на свирели; играть (что?) – сонату, сюиту; играть (с кем?) – с друзьями, с соседом.

С развитием многозначности (полисемии), то есть с появлением у слова новых значений, связано расширение его сочетаемости. Новое окружение слова часто свидетельствует о возникновении у него нового значения, зачастую переносного. Напр.: девальвация рубля и девальвация культуры; начертить график и график отпусков; тормозить на повороте и тормозить развитие промышленности.Новые словосочетания активно используются в публицистических текстах.

В художественной речи нарушения сочетаемости являются преднамеренными, допускаются с стилистическими или игровыми целями и отражают индивидуальный, творческий подход к языковой системе. В произведениях признанных мастеров художественной прозы можно встретить такие сочетания: пузатое ореховое бюро (Н. В. Гоголь), мечтал взасос (Ф. М. Достоевский), резиновая мысль (И. Ильф и Е. Петров), табунчик девушек (И. Ильф и Е. Петров). Активно используется этот стилистический прием в поэзии: нарядная печаль (М. Ю. Лермонтов), дохнул сентябрь (А. А. Фет), май жестокий (А. А. Блок), писать навзрыд (Б. Пастернак), зимы последние кусочки чуть всхлипывают под ногой (Е. Евтушенко), жадные иль нищие небеса (Б. Ахмадулина), брызнули камни, как слезы, из раненых скал (В. Высоцкий).

Эти и подобные им сочетания придают художественной речи образность, выразительность, эмоциональность, а стилю писателя – индивидуальность.

Лексической сочетаемостью называется способность слов соединяться друг с другом. Ведь в речи слова употребляются не по одному, не изолированно, а в словосочетаниях. При этом одни слова свободно соединяются с другими, если они подходят им по смыслу, а иные имеют ограниченную лексическую сочетаемость. Так, очень похожие определения – длинный, длительный, долгий, продолжительный – по-разному притягиваются к существительным: можно сказать длительный (продолжительный) период, но не длинный (долгий) период.

лексическая сочетаемость ошибка

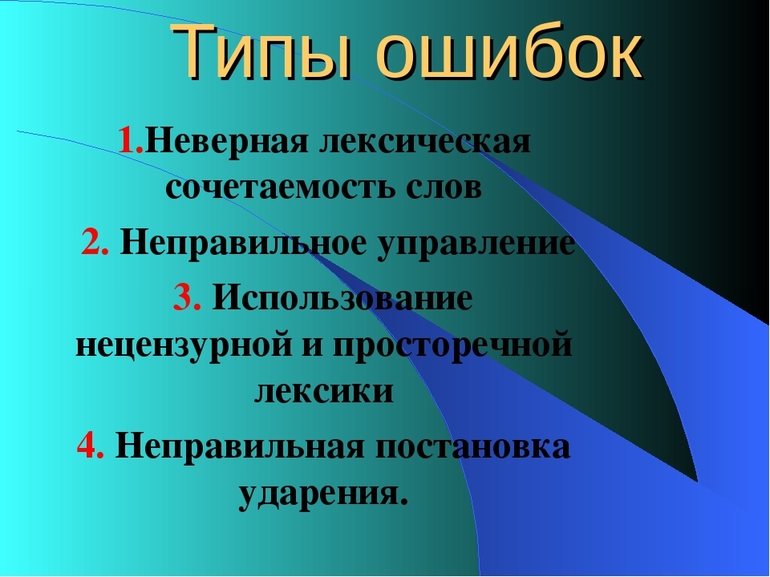

1. Нарушение лексической сочетаемости

Смысловые ошибки

Нарушение лексической сочетаемости вызывается смысловыми ошибками двух типов – логическими и лингвистическими.

Логические ошибки связаны с не различением близких в каком-либо отношении обозначаемых понятий. Нередко люди не различают сферы деятельности, причину и следствие, часть и целое, смежные явления.

Лингвистические ошибки связаны с не различением обозначающих слов, находящихся в каких-либо смысловых отношениях. Это главным образом синонимы и паронимы.

Не различение паронимов, т.е. частично совпадающих по звучанию слов, также ведет к ошибкам в употреблении; большая часть паронимов – это однокоренные слова, отличающиеся суффиксами или префиксами и, как следствие, оттенками значения, а также стилистической окраской. Например, проступок (провинность) – поступок (действие, совершенное кем-либо); виновен (совершивший преступление) – виноват (провинившийся в чём-либо, нарушивший правила морали, вежливости и т.п.); уплатить (за что-либо) – оплатить (что-либо).

Паронимы могут быть связаны с разными вариантами общего корня. Например, короткий (небольшой по размеру, противоположное длинный) – краткий (изложенный коротко, в немногих словах). Поэтому говорят короткий текст, но краткий пересказ текста.

В паронимических отношениях могут оказаться и заимствованные слова: паритет (равенство) – приоритет (первенство, преимущество), деквалификация (потеря квалификации) – дисквалификация (лишение квалификации) и др. Для различения паронимов иностранного происхождения необходимо обращаться к словарям иностранных слов.

Ниже приведены частотные пары паронимов:

— истина (правда, действительное положение дел) – истинность (соответствие истине). Например, стремление к истине – истинность выдвинутых предположений;

— обыкновенный – обычный различаются тем, что в первом слове подчеркивается невыделяемость, непримечательность, а во втором – типичность. Например, обыкновенный человек – обычный день.

Для выявления специфики слов, связанных паронимическими отношениями, необходимо правильно представлять морфологический состав слова и способ его образования. Например, в парах усвоить – освоить, усложнить – осложнить, утяжелить – отяжелить слова с приставкой о- имеют значение более высокой степени проявления действия. В парах гигиенический – гигиеничный, логический – логичный, практический – практичный, экономический – экономичный, различающихся суффиксами -ическ-/-н-, второе прилагательное обозначает признак, который может проявляться в большей или меньшей степени (качественное прилагательное). Отсюда вытекает сочетаемость: гигиеническая норма – гигиеничная ткань, логические законы – логичный вывод, практическое применение – практичная одежда, экономическая политика – экономичное устройство.

Стилистические ошибки

Стилистические ошибки – это нарушение требований единства функционального стиля, неоправданное употребление эмоционально-окрашенных, стилистически маркированных средств. Стилистические ошибки связаны с игнорированием тех ограничений, которые накладывает на употребление слова его стилистическая окраска.

К наиболее распространенным стилистическим ошибкам относятся:

3. Смешение стилей – неоправданное употребление в одном тексте слов, синтаксических конструкций, характерных для разных стилей русского языка. Например, смешение научного и разговорного стилей.

7. Плеоназм – речевое излишество, употребление слов, ненужных со смысловой точки зрения. Для того, чтобы избежать плеоназма необходимо сделать следующее:

— слово заменить однокоренным, например, монументальный памятник – монумент;

— убрать слово из словосочетания, например, главная суть – суть, ценные сокровища – сокровища;

Тавтология легко обнаруживается при чтении текста вслух. К непомерно часто употребляемым словам обычно относятся который, чтобы и можно.

12. Выбор форм единственного или множественного числа. Часто возникают проблемы употребления единственного или множественного числа. Примерами правильного употребления являются сочетания: два и более варианта, три и более форм, имеется несколько вариантов, имеются некоторые варианты.

Для правильного употребления все чаще используется согласование по смыслу: если имеется в виду единое целое, то используется единственное число, а если требуется подчеркнуть отдельные предметы – множественное.

14. Создание отглагольных существительных. Следует с осторожностью создавать отглагольные существительные, т.к. многие из созданных слов отсутствуют в словаре, и их употребление считается неграмотным

Стилистически не оправданное употребление тропов. Употребление тропов может стать причиной разнообразных речевых ошибок. Неудачная образность речи – довольно распространенный недостаток стиля авторов, которые плохо владеют пером.

Например, «Судья был такой же простой и скромный.

2. Ошибки в употреблении заимствованных слов

В последние годы русский язык интенсивно пополняется заимствованными словами. Это происходит потому, что страна вступила в новую общественно — политическую формацию, а также свободные рыночные отношения. Язык же всегда быстро и гибко реагирует на потребности общества. Можно без преувеличения сказать, что произошел лингвистический взрыв. Однако ничего страшного в этом нет, ведь заимствованные слова – это результат контактов, взаимоотношений народов, государств.

Наличие в одном языке слов из других языков и их употребление в речи – объективная реальность. Количество таких слов постоянно увеличивается из-за проникновения новых слов и расширения сферы применения старых, употреблявшихся в узком значении.

К сожалению, при употреблении заимствованных слов допускается много ошибок (орфографических, орфоэпических, грамматических, лексических), которые объясняются особым положением иностранных слов: в новом для себя языке они имеют слабые родственные связи (или не имеют их вообще), поэтому их корень для большинства носителей языка смутен, значение неясно, но зато ощущается их современность по сравнению с привычными русскими или давно освоенными заимствованными словами.

2. пользующийся широкой известностью, популярностью; вызывающий поклонение своих приверженцев (культовый фильм).

Среди заимствований есть особая группа слов, обозначающих понятия, свойственные совершенно определенной стране (ряду стран) или народу. Такие заимствования называются экзотизмами. Например, прерии – равнинные степные пространства в Северной Америке, а саванны – равнины в Южной Америке и Африке, покрытые травянистой растительностью, среди которых разбросаны группы деревьев и кустарников. Экзотизмы вполне уместны в текстах, описывающих ту действительность, с которой данные слова соотнесены (здесь необходимо следить за тем, чтобы прерии не оказались в Южной Америке, а саванны – в Северной).

В русском тексте также встречаются иноязычные вкрапления и варваризмы. Иноязычные вкрапления – это слова, словосочетания, предложения на иностранном языке разового употребления. Приобретая регулярный характер и оформляясь кириллицей, они становятся варваризмами, например: хэппи-энд (happy end), уик-энд (week end), шоп (от shop – магазин). Для многих иноязычных слов варваризм – первая стадия вхождения в язык (шоу, маркетинг). Но слово или выражение может закрепиться в языке именно как варваризм, имея при этом русский синоним, например: nihil – ничто, tête-à-tête – наедине. Следует различать использование варваризмов для описания нерусской действительности, когда они выступают как характерологическое средство, по функции близкое к экзотизмам, и для описания русской действительности. Первые, если они не относятся к числу широко известных, сопровождаются пояснениями. При описании русской действительности варваризмы используются исключительно как экспрессивное средство (Vivat, Россия!) и недопустимы в строго информативных текстах.

Также хочется отметить, что неправильное употребление заимствованных слов приводит к следующим ошибкам:

1. Нарушение орфоэпических норм.

В этот раздел входят ошибки в произношении заимствований, а также неправильная постановка ударения в иностранных словах. Например, ‘эксперт вместо эксп’ерт, кв’артал вместо кварт’ал, кат’алог вместо катал’ог, кил’ометры вместо килом’етры.

Анализируя вышесказанное, можно выделить ряд особенностей нарушения лексической сочетаемости, а именно:

1. Ошибки отличаются преобладающим характером по отношению к грамматическим и собственно стилевым нормам. Ведущими типами нарушений в области лексики являются употребление слов в несвойственном значении, неразличение значений синонимов и паронимов;

3. Обладают «качественной устойчивостью». Это неправильное словоупотребление и сочетаемость.

4. Неправильному употреблению подвержены в большей степени слова определенных частей речи (в первую очередь глаголы, обладающие специфическими особенностями лексического значения, как правило, наличием дифференциального признака, задающего сочетаемость), слова, находящиеся в определенных системных связях (значительное число синонимов, разветвленная семантическая структура и т.п.).

В заключение можно сказать, что внимательное отношение к слову, к особенностям лексической сочетаемости в русском языке поможет избежать подобных ошибок в речи, а в иных случаях – позволит использовать необычные сочетания слов для создания ярких образов или как источник юмора.

При построении фраз и выборе слов надо ориентироваться не только на значение последних, но и на их лексическую сочетаемость. Дело в том, что они не всегда могут употребляться друг с другом. Эта возможность ограничена семантикой, грамматическими свойствами, эмоциональной окраской, стилистической принадлежностью слов.

Смысл понятия

Основой учения о сочетаемости слов является теория академика В. В. Виноградова. Известный лингвист предположил, что способность единиц речи к созданию связи друг с другом зависит от типа их лексических значений. Всего их три:

Виды ошибок и причины их возникновения

Нарушения норм лексической сочетаемости часто встречаются даже у носителей языка. Трудность заключается в том, что необходимо не просто иметь обширный словарный запас, но и знать различные особенности современной речи. К примеру, сейчас уже невозможно объяснить, почему ночь и осень могут быть глубокими, а день и весна — нет.

В зависимости от того, чем регулируется комбинирование слов, различают три вида сочетаемости — семантическую, синтаксическую (грамматическую) и лексическую:

Нарушения лексической сочетаемости

Об этих ошибках следует рассказать отдельно, так как они встречаются часто и имеют множество разновидностей. При этом отношение к недочётам двоякое: если автор отклоняется от нормы из-за собственной невнимательности, то это свидетельствует о его небрежном отношении к языку. Однако намеренное ошибочное словоупотребление допустимо, поскольку является художественным приёмом.

Все виды нарушений можно разделить на две основных группы — смысловые и стилистические ошибки.

Смысловые недочёты

Самыми распространёнными причинами подобных ошибок считаются:

Проблемы со стилистикой

В данном случае ошибки связаны с нарушением требований стиля, неоправданным употреблением эмоционально окрашенных слов, речевой избыточностью или недостаточностью. Примеры: патриот родины, управленческий менеджмент, соединить воедино, свободная вакансия, прейскурант цен.

Подобные фразы приходится слышать довольно часто, что указывает, с одной стороны, на недостаток знаний, а с другой — на желание разнообразить речь, сделать её более выразительной.

Самыми распространёнными стилистическими ошибками являются:

Особенности употребления заимствований

С появлением интернета русский язык начал активно пополняться. Ничего плохого в этом нет: система коммуникации просто реагирует на потребности общества, и так было всегда. Функция заимствований заключается не только в обозначении предметов и понятий: новые речевые единицы обогащают речь, являясь свидетельством прогресса и международных контактов.

Однако иностранные слова поначалу имеют в русском языке особый статус: их точное значение мало кому известно, родственные связи в новой среде отсутствуют, а грамматические свойства вызывают вопросы. При этом ощущается их современность и даже некое превосходство над привычной лексикой, из-за чего люди стремятся употреблять их в речи. Естественно, при этом допускаются многочисленные орфографические, орфоэпические, грамматические ошибки. С лексической сочетаемостью тоже возникают проблемы.

Намеренные нарушения как стилистический приём

Вопрос лексической сочетаемости является сложным. Многие варианты употребления закреплены традицией, и объяснить их не могут даже языковеды. Однако постоянное расширение словарного запаса, использование словаря и стремление излагать мысли красиво и правильно поможет не только избежать ошибок, но и сделать свою речь более яркой, образной и запоминающейся.

1. Лексическая сочетаемость – это способность слов сочетаться друг с другом. Противоположным качеством слов является их несочетаемость – невозможность по смыслу сочетаться друг с другом. Различают три типа лексической несочетаемости:

• семантическая – слова не могут сочетаться из-за смыслового несоответствия (вода горит);

• грамматическая – сочетание слов противоречит их грамматической природе (близко – веселый);

• лексическая –слова не могут сочетаться в силу своих лексических особенностей (причинить радость).

В зависимости от лексической сочетаемости все знаменательные слова можно разделить на две группы:

• слова с неограниченной сочетаемостью. К ним относятся прилагательные, называющие физические свойства предметов – цвет, объем, вес, температуру (красный, тяжелый, холодный); многие существительные (стол, человек); глаголы (жить, работать);

• слова, имеющие ограниченную лексическую сочетаемость. Такой тип сочетаемости характерен для слов, редко встречающихся в речи. Также отдельные значения многозначных слов могут обладать таким свойством.

2. Нарушение лексической сочетаемости можно рассматривать не только как речевую ошибку, но и как стилистический прием. В художественных и публицистических текстах нарушение сочетаемости придает словам новые оттенки значения, образность. В качестве стилистического приема нарушение сочетаемости используется в следующих случаях:

• для создания метафор, эпитетов, метонимии (пузатое ореховое бюро, седой зимы угрозы);

• для придания комического звучания речи (яблоко с родинкой, кипучий лентяй):

• для создания комического эффекта (гения признали заживо):

• для придания речи выразительности и образности (жанр, обреченный на успех).

Нарушение лексической сочетаемости может также представлять собой отклонение от языковой нормы. Речевые ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости, могут возникать по следующим причинам:

3. Речевая недостаточность –это случайный пропуск слов, необходимых для точного выражения мысли. Речевая недостаточность часто является следствием пропуска слова.

В результате этого могут возникать следующие речевые ошибки:

• алогизм – (Язык героев Шолохова резко отличается от героев других писателей);

• подмена понятия (Фермеры стремятся добиться увеличения овец в хозяйстве);

• недостаточная информативность –случай, когда в предложении пропущены важные слова и словосочетания (В эту смену, между 16 и 20 часами, и был выработан тысячный миллиард советских энергетиков).

Речевую недостаточность не следует путать с эллипсисом –стилистической фигурой, основанной на сознательном пропуске того или иного члена предложения для создания выразительности (Я за свечку, свечка – в печку!).

4. Речевая избыточность –это многословие, неспособность точно и кратко выразить мысль. Речевая избыточность является причиной следующих речевых ошибок:

• пустословие –рассуждения, не представляющие собой информативной ценности, повторная передача одной и той же мысли (Машинный парк обновили новыми машинами);

• плеоназм –употребление в речи близких по смыслу и потому излишних слов (главная суть, ценные сокровища). Плеоназмы возникают в результате соединения синонимов (долгий и продолжительный), стилистической небрежности автора;

• тавтология–разновидность плеоназма, возникающая при повторении однокоренных слов (рассказать рассказ, спросить вопрос):

• скрытая тавтологиявозникает при соединении иноязычного и русского слова, имеющего такое же значение (памятные сувениры).

Повторение однокоренных слов не следует рассматривать только как стилистическую ошибку.

Тавтология и плеоназм могут использоваться как средство, придающее речи выразительность в следующих случаях:

• в разговорной речи (сослужить службу, всякая всячина);

• в основе многих фразеологизмов (видать виды);

• в поэтической и художественной речи.

Тавтологические сочетания делятся на два типа:

• сочетания с тавтологическим эпитетом (новая новь);

• сочетания с тавтологическим творительным падежом (белым-бела березка).

Также повторение однокоренных слов используется в приеме градации.Это стилистическая фигура, основанная на последовательном повышении или понижении эмоционально-экспрессивной значимости (погибшее, погубленное счастье).

5. Повторение слов может быть как проявлением речевой избыточности, так и средством придания речи выразительности. Лексические повторы используются в следующих случаях:

• выделение наиболее важного в тексте понятия (За добро добром платят);

• передача зрительных впечатлений (Но идет, идет пехота мимо сосен, сосен, сосен без конца);

• создание комического эффекта. В пародийном тексте нагромождение одинаковых слов и выражений придает комизм описываемой ситуации.

© 2014-2022 — Студопедия.Нет — Информационный студенческий ресурс. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав (0.004)

Читайте также:

- Земли лечебно оздоровительных местностей и курортов доклад

- Доклад ковальчука совфеду о создании служебного человека

- Доклад на тему судопроизводство

- Участие адвоката в производстве следственных действий доклад

- Стоглав 1551 года доклад

Лексические нормы в аспекте выразительности

Лексические нормы в аспекте точности

Точность – качество речи, которое заключается в соответствии смысловой стороны речи реальной действительности, в умении находить правильные слова для выражения мыслей.

Употребление слова в речи определяется особенностями его лексического значения, а также зависит от контекста. Неправильно выбранное слово может исказить смысл сообщения, создать возможность двоякого толкования либо придать нежелательную стилистическую окраску.

Типичные лексические ошибки в аспекте точности.

1. Нарушение лексической сочетаемости слов. Лексическая сочетаемость – это способность слов соединяться друг с другом. Например, есть слова, сочетаемость которых в русском языке фразеологически связана: черствый хлеб, черствый человек, но не черствый торт или черствый друг. Мы можем сказать глубокая ночь или глубокая старость, но не глубокий день или глубокая юность.

2. Смешение паронимов. Паронимы – слова, сходные по звучанию, но не совпадающие по значению (останки и остатки; эффектный и эффективный; экономный, экономичный, экономический). Слова, составляющие паронимический ряд, как правило, соотносятся между собой в логическом и смысловом плане, что может стать причиной их смешения в речи. Но паронимы не могут заменять друг друга (иллюстрированный и иллюстративный. Нельзя: иллюстративная книга или иллюстрированный материал).

3. Неточности словоупотребления (употребление слова в несвойственном ему значении). Точность словоупотребления – правильный выбор слова в соответствии с его лексическим значением. Неточность словоупотребления возникает, когда человек не осведомлён о значении слова либо не принимает это значение во внимание. Например: Татьяна противопоказана Онегину (вместо: противопоставлена). Татьяна любит няню – эту седобородую старушку (вместо: седовласую или седую).

4. Речевая недостаточность (лексическая неполнота высказывания) – немотивированный пропуск слов в ущерб содержанию высказывания (В кабинете висели русские писатели).

5. Многословие:

· Плеоназм (излишество) –смысловая избыточность, употребление в близком контексте близких по смыслу и потому излишних слов: У него своеобразная мимика лица. (Мимика — это «выражение лица». У него своеобразное «выражение лица» лица).

· Тавтология – повторение однокоренных слов (обычно): Питательная маска питает кожу. Тавтологичны некоторые неправильные грамматические формы: самый наилучший – самый лучший, наилучший; более красивее – более красивый, красивее.

· Расщепление сказуемого – замена глагольного сказуемого синонимичным сочетанием: Ученики приняли решение произвести уборку школьного двора. (В официально-деловом стиле такие сочетания уместны, но в данной речевой ситуации лучше сказать: Ученики решили убрать школьный двор).

· Слова-паразиты – разнообразные частицы и слова, которыми говорящий заполняет вынужденные паузы (вот, ну, это самое, так сказать, знаете ли, как бы и др.). Их употребление не оправдано содержанием и структурой высказывания.

Лексические нормы в аспекте выразительности

Выразительность – качество речи, которое предполагает грамотное использование образных средств. Мы используем средства речевой выразительности для того, чтобы передать свои эмоции, впечатления, дать оценку или воздействовать на чувства собеседника. Лексические нормы в аспекте выразительности регулируют закономерности использования образных средств.

Средствами речевой выразительности:

1.Синонимы – слова одной и той же части речи, близкие или тождественные по значению. Синонимы подразделяются на следующие группы:

· смысловые (семантические) – синонимы, различающиеся оттенками значения (друг – товарищ – приятель, молодость – юность, талисман – амулет, красный – алый);

· стилистические – синонимы, различающиеся стилистической окраской, субъективной оценкой, сферой употребления (будущее – грядущее, умный – толковый – башковитый, беседовать – болтать – трепаться, работать – вкалывать).

2. Антонимы – слова одной части речи, противоположные по своему лексическому значению (холодный – горячий, друг – враг). Антонимы могут быть двух видов:

· однокоренные (лексико-грамматические): друг – недруг, приезд – отъезд, спокойный – беспокойный;

· разнокоренные (собственно лексические): любовь – ненависть, старый – молодой, трудиться – бездельничать.

3. Омонимы – слова, совпадающие по форме (в произношении, на письме), но разные по значению (лук – растение / оружие, брак – супружество / некачественная продукция).

Различают следующие виды омонимов:

· омографы – графические омонимы, совпадающие по написанию, но разные по звучанию (áтлáс, зáмóк, попáдáют);

· омофоны – фонетические омонимы, совпадающие по звучанию, но различающиеся написанием (род – рот, частота – чистота, умалять – умолять);

· омоформы – словоформы-омонимы, одинаково звучащие грамматические формы разных слов (печь, три, лечу).

4. Многозначные слова – слова, имеющие несколько значений, между которыми имеется ассоциативная связь на основе сходства или смежности обозначаемых явлений (море – Черное море, море цветов; сладкий – чай, улыбка, взгляд).

5. Фразеологизмы – устойчивые сочетания слов, воспроизводимые в речи в готовом виде: не ударить в грязь лицом, водить за нос, не в своей тарелке, как рыба в воде и т.д.

Фразеологизмы являются несвободными, связанными словосочетаниями: они имеют лексическое значение одного слова (с минуты на минуту – скоро, водить за нос – обманывать, как рыба в воде – свободно). Такие словосочетания закрепляются в языке в результате частой и длительной, иногда многовековой, практики употребления. Одно и то же сочетание может выступать то как свободное, то как связанное в зависимости от контекста: Он закрыл глаза и уснул. Деканат закрыл глаза на недостойное поведение студента.

К фразеологическим средствам относятся и языковые афоризмы – пословицы, поговорки, крылатые слова.

Нарушение лексических норм в аспекте выразительности

Выразительность — качество речи, которое предполагает грамотное использование образных средств. Мы используем средства речевой выразительности для того, чтобы передать свои эмоции, впечатления, дать оценку или воздействовать на чувства собеседника. В русском языке богатый набор образно-выразительных средств. Лексические нормы в аспекте выразительности регулируют закономерности их использования.

Синонимы — слова одной и той же части речи, близкие или тождественные по значению. Синонимы подразделяются на несколько групп:

- — смысловые (семантические) — синонимы, различающиеся оттенками значения (друг — товарищ — приятель, молодость — юность, талисман — амулет, красный — алый);

- — стилистические — синонимы, различающиеся стилистической окраской, субъективной оценкой, сферой употребления (будущее — грядущее, умный — толковый — башковитый, беседовать — болтать — трепаться, работать — вкалывать).

В речи синонимы выполняют следующие функции:

- 1. наиболее точное выражение мысли и оценки,

- 2. уточнение и разъяснение понятия,

- 3. сопоставление и противопоставление,

- 4. замещение (возможность избежать повторов и однообразия).

Однако использовать синонимы надо внимательно: не всегда они могут заменять друг друга в контексте. Особенно это касается стилистических синонимов. Если синоним подобран неудачно — это тоже речевой недочёт. Например: Ему удалось повлечь за собой единомышленников. Многие животные зимой бросаются в спячку. Президент устроил правительству разборку .

Антонимы — слова, одной части речи противоположные по своему лексическому значению (холодный — горячий, друг — враг). Антонимы могут быть двух видов:

- — однокоренные (лексико-грамматические): друг — недруг, приезд — отъезд, спокойный — беспокойный.

- — разнокоренные (собственно лексические): любовь — ненависть, старый — молодой, трудиться — бездельничать.

Особо выделяются так называемые контекстуальные антонимы — слова, ставшие антонимической парой только в определённом контексте. Например: кто сеет ветер, пожнёт бурю. У неё были не глаза, а очи.

Основные функции антонимов:

- 1) противопоставление (антитеза): ученье свет — а неученье — тьма.

- 2) выражение отрицания: я тебе не враг, а друг.

- 3) создание комического эффекта: было так поздно, что стало уже рано (каламбур — игра слов, основанная на их неожиданном объединении, двусмысленности).

Омонимы — слова, совпадающие по форме (в произношении, на письме), но разные по значению (лук — растение / оружие, брак — супружество / некачественная продукция).

Различают смежные с омонимией явления:

- 1. омографы — графические омонимы, совпадающие по написанию, но разные по звучанию (бтлбс, збмук, попбдбют).

- 2. омофоны — фонетические омонимы, совпадающие по звучанию, но различающиеся написанием (род — рот, частота — чистота, умалять — умолять).

- 3. омоформы — словоформы-омонимы, одинаково звучащие грамматические формы разных слов (печь, три, лечу).

Многозначные слова — слова, имеющие несколько значений, между которыми имеется ассоциативная связь на основе сходства или смежности обозначаемых явлений (море — Черное море, море цветов. Сладкий — чай, улыбка, взгляд). Стилистическое использование многозначных слов основано на том, что в текстах могут использоваться как их прямые, так и переносные значения. Поэтому следует быть внимательными: многозначность слов может дать повод к неправильному истолкованию фразы. Например: Перед школой вы увидите разбитые цветники: это дело рук наших ребят. На каждого члена кружка падает пять-шесть моделей.

Фразеологизмы — устойчивые сочетания слов, воспроизводимые в речи в готовом виде: не ударить в грязь лицом, водить за нос, не в своей тарелке, как рыба в воде и т.д.

Умелое использование фразеологизмов делает речь выразительной, меткой, демонстрирует высокий уровень речевой культуры говорящего. Тем не менее следует быть внимательным при использовании фразеологизмов в речи, так как и здесь может подстерегать речевой недочёт:

- 1. нарушение грамматической формы фразеологизма — изменение принятой грамматической формы слов (род, число, падеж и т.д.), входящих во фразеологизм. Например: Он покривил в душе ;

- 2. замена компонента фразеологизма — искажение состава фразеологического оборота путём замены одного из слов синонимом. Например: Большое значение . стал играть рейтинг успеваемости.

Лексические нормы русского языка

1. Понятие о лексических нормах, их аспектах.

2. Лексические нормы в аспекте точности. Речевые нарушения лексических норм в аспекте точности.

3. Лексические нормы в аспекте выразительности.

4. Лексические нормы с точки зрения развития языка.

1. Понятие о лексических нормах, их аспектах.