Речевой портрет Дмитрия Губерниева

- Авторы

- Руководители

- Файлы работы

- Наградные документы

Голушкина Н.А. 1

1Обособленное структурное подразделение «Такушевская средняя общеобразовательная школа» МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа»

Саранская Н.В. 1

1Обособленное структурное подразделение «Такушевская средняя общеобразовательная школа» МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа»

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество придает большое значение спорту, если человек не занимается, то, как минимум, интересуется спортивной деятельностью. Наряду с политикой и экономикой практически каждый житель планеты следит за спортом, будь то футбол или шахматы, баскетбол или биатлон. На нашем телевидении есть спортивные каналы «СПОРТ», «матч ТВ», которые неустанно следят за всеми перипетиями спортивного мира. Сотни тысяч людей включают телевизоры, когда сборная России по футболу выходит на поле, когда идут крупные международные соревнования, или областные турниры. Связь между телезрителем и спортивным событием устанавливает комментатор, который в течение нескольких часов вместе с болельщиками переживает все перипетии, подробно разъясняя все, что происходит на спортивной площадке. Сегодня на радио и телевидении комментаторов достаточно много. Но все они находятся на разных уровнях комментаторского мастерства. Это зависит от опыта работы, от видов комментируемого спорта.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью проанализировать речевые особенности спортивного комментатора.

Цель исследования – проанализировать информативную и выразительную стороны речи спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и на основе полученных данных составить речевой портрет Дмитрия Губерниева.

Задачи:

— Проанализировать выступления спортивного комментатора с точки зрения информативности.

— Проанализировать способы выражения чувств и мыслей средствами выразительности языка.

— Составить речевой портрет Дмитрия Губерниева

Профессия комментатора очень интересная. Он путешествует по всему миру, освещает многие важные спортивные события, общается с известными спортсменами и тренерами. В последнее время многие люди пристально следят за комментаторами. С чем это связано?

Во-первых, в нашей стране спорт очень популярен, особенно футбол, хоккей, биатлон, лыжи и фигурное катание.

Во-вторых, в феврале 2022 года в Китае прошла Олимпиада. И от профессионализма спортивных комментаторов зависело то, насколько точно, достоверно мы, зрители, воспринимали информацию.

В-третьих, в 2018 году в нашей стране и частности в Республике Мордовия прошел чемпионат Мира по футболу, и понятно, что профессия комментатора будет очень интересна многим.

Стиль речи спортивного комментатора – публицистический. Главная функция этого стиля – воздействие на аудиторию. Отличается эмоциональной окраской, экспрессией и не обладает конкретным стандартом.

Гипотеза: речь спортивных комментаторов должна быть не только информативной, но и выразительной, эмоциональной.

Объект исследования: видеозаписи выступлений спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Предмет исследования: языковые средства, которые использует в своей речи комментатор.

Методы исследования: наблюдение, анализ, сравнение.

1.Спортивный телевизионный репортаж

Одним из самых популярных жанров спортивной журналистики на современном телевидении является спортивный репортаж. Репортаж – это информационный жанр журналистики, главной задачей которого является оперативное сообщение информации с места событий, воспроизведение ситуации для читателя, слушателя или телезрителя во всей ее полноте. На первый план в изучаемом жанре выходит индивидуальное восприятие события журналистом, который непосредственно наблюдает и комментирует происходящее. В связи с этим в репортаже всегда ярко выражено авторское начало, читатель или зритель всегда чувствует присутствие автора.

Качество спортивного комментария зависит от таких факторов, как компетентность журналиста в вопросах спорта, общая эрудиция и профессиональное образование, наличие определенных психологических качеств (быстрота реакции, артистизм и т. п.), грамотность, владение навыками публичного выступления и др.

Таким образом, спортивный телевизионный репортаж – это жанр журналистики, освещающий спортивные соревнования и представляющий собой устный спонтанный монолог журналиста, в котором индивидуальное восприятие действительности сопровождается ее комментарием и анализом.

2.Речевые жанры в репортаже

Речевая структура спортивного телерепортажа крайне неоднородна. Репортаж включает себя множество самых различных речевых жанров, чего нельзя сказать о большинстве других журналистских текстов.

Основные речевые жанры (такие как вопрос, просьба, приказ, предостережение, разрешение, благодарность, поздравление, извинение, соболезнование, комплимент, похвальба, жалоба, воспоминание, объяснение, сообщение, объявление, шутка, анекдот и пр.) составляют существенную часть телевизионного спортивного репортажа, следуя друг за другом и составляя единое целое.

Однако главными, жанрообразующими являются такие речевые действия, как информационное сообщение, констатация факта, комментарий, оценка, описание действия, описание места действия с помощью изобразительных повествовательных компонентов и др.

Цель журналиста, ведущего прямой репортаж с места спортивного события, заключается, главным образом, в том, чтобы дать зрительской аудитории все необходимые пояснения относительно участвующих в соревновании спортсменов, тренерского штаба, болельщиков, погодных условий и т.д., − иначе говоря, рассказать обо всем, что, так или иначе, имеет отношение к освещаемому событию. Задача комментатора – представить спортсменов, рассказать об итогах соревнования, пояснить целесообразность или ошибочность тех или иных действий спортсменов или тренеров. Это обусловливает использование в репортаже таких простых речевых жанров, как объявление, сообщение, объяснение или, например, воспоминание. Иначе говоря, названные речевые жанры являются обязательной составляющей речи спортивного комментатора.

Однако коммуникативная свобода, в условиях которой находится спортивный комментатор, объясняет наличие в репортаже таких бытовых жанров, как анекдот, шутка, поздравление, жалоба и т. п. Использование этих жанров обусловлено стремлением говорящего к установлению и поддержанию контакта с аудиторией, к сокращению дистанции между собой и зрителями.

3. Дмитрий Губерниев

Дмитрий Викторович Губерниев – российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Россия – 2», главный редактор Объединенной дирекции спортивных телеканалов ВГТРК, лауреат премии ТЭФИ 2007 года. Он один из наиболее ярких личностей в сегодняшнем комментаторском мире, который комментировал биатлон, лыжи на Олимпийских играх с 4 по 20 февраля 2022 в Пекине (Китай), комментарии этапов Кубка мира по биатлону в сезоне 2013-2014, проходивших с 24 ноября 2013 г. по 19 января 2014 г. в Эстерсунд (Швеция), Хохфильцен (Австрия), Анси (Франция), Оберхоф и Рупольдинг (Германия), Антхольц (Италия). Речь комментатора отличает обилие спортивных терминов, профессионализмов. Главное – Дмитрий Губерниев детально разбирается в том виде спорта, о котором рассказывает (бывший спортсмен по гребле), и нацелен на то, чтобы поделиться своими наблюдениями и выводами с адресатом.

Информативность речи: на телеканале Россия 2 ведет программу, посвященную биатлону «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Во время трансляций много рассказывает об особенностях трассы, о подготовке той или иной команды, о работе с лыжами, о каждом спортсмене, отмечает информацию, которую во время трансляции на графике не увидишь.

Обычно во вступительной части Д.Губерниев сообщает о том, очевидцами какого зрелища мы станем всего через несколько минут и знакомит нас с составом участвующих команд. Далее, в течение всего соревнования, он приводит данные из разных источников, анализирует то или иное спортивное событие, наблюдает и оценивает происходящее с позиции не только профессионала в области спортивной журналистики, но и с позиции болельщика, после чего происходит подведение итогов встречи.

Выразительность речи:

В своей речи Дмитрий Губерниев использует самые разные способы выражения своих эмоций: резкое повышение или понижение тона, большое количество эмоционально-выделительных ударений, паузы, послоговое произношение, увеличение длительности звучания слов и многое другое, что и говорит о спонтанности его речи.

Речевая манера Дмитрия Губерниева отличается эмоциональной выразительностью и «живостью». Подтверждением этого является то, что в своих репортажах он использует большое количество художественно-выразительных средств: обращения, ускорение темпа речи. Интонация, повторы, профессиональный сленг, эпитеты, метафоры,метонимии, сравнений, гиперболы, олицетворения. Самыми частотными являются метафоры, гиперболы – 76%.

Особое место в комментарии играет авторская оценка. Оценка «плохо — хорошо» основывается на эмоциях, которые испытывает комментатор. В качестве оценок комментатор Губерниев наиболее часто употребляет:

1) о лыжниках в Пекине:«Мужчины в трех гонках имели шансы на золото. А в двух так вообще самые реальные шансы были. Конечно, могли бы лучше выступить, но ставлю четверку. На пятерку не наработали, но и тройку не поставлю. Итоги хорошие, но не отличные», — сказал Губерниев «СЭ».

2) существительные:моментище, ловкач, умница, невезуха, провал, восторг, блеск, круть, заморочка;

3)прилагательные: быстроногая, нереальный, фантастический, феноменальный, невероятный, ликующий, расчетливый, вялый, выдающийся, тягучая, искрометная, красочная, фееричная, незабываемая, изумительный;

4)глаголы движения или действия: отмахал три штрафных круга, поскакала, отработала, прорвались, влетели, прошарашила, завалил, накрыла, поджала, завелась, будоражит, вколачивает, заправляет;

5)наречия: опасно, блистательно, грандиозно, интересно, здорово, вкусно, красиво, гениально, круто, классно, провально, позорно, скромно, органично;

6)междометия: ах, ох, ой-ёо-ой, ну, фу, уф, ух, эх, оппа, м-да-аа, браво, ура, увы;

-Обращения: Традиционно его работа начинается с уже всем знакомой фразы: «Добрый вечер всем поклонникам биатлона!», «Уважаемые друзья!», «Друзья», которая стала «визитной карточкой» журналиста.

— Ускорение темпа речи. Интонация: «Медведцева промахивается один раз, бежит штрафной круг…»,

— Повторы: «Держаться, держаться…», «Нормальный, нормальный…»

— Профессиональный сленг: «застрелилась»,

— Эпитеты: «Блистательный оператор», «блистательная операторская группа»…

-Фразеологизмы: «ШАНСЫ БОЛЬШУНОВА ОСЛОЖНЯЮТСЯ, СОКРАЩЕНИЕ — НА РУКУ КЛЕБО» — ГУБЕРНИЕВ О СОКРАЩЕНИИ ДИСТАНЦИИ МАРАФОНА В ПЕКИНЕ. Как бы норвежцы ни пыталисьвставить палки в колёса, Большунов всем всё доказал. Девять гонок — девять медалей. Фантастика!» — сказал Губерниев.играть с огнем, свистать всех наверх, зрелищная гонка, тянуть время;

-Метафоры: Дмитрий Губерниев высказался о победе российского лыжника Александра Большунова в масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай): «Невероятный национальный триумф, Россия пишет историю».

Метафоры:спортсмены плетут красно-белые кружева, осанистая гонка, нервы навыпуск, артиллерийское оружие, главное блюдо тура, тактическая паутина, театр биатлона.

—просторечные слова: напортачил

Среди лексических особенностей наиболее яркими являются процессы активного введения тропов. Тропы усиливают изобразительность и выразительность звучащей в эфире речи.

Так, олицетворение — особая разновидность метафоры; троп, выразительность которого связана с тем, что неодушевлённые предметы наделяются свойствами живых существ и, в частности, человека. Например: Пуля летела и попала в габарит.

Сравнение: Большунов настоящий Король лыж и главный герой этой Олимпиады

Метонимия, которая позволяет подчеркнуть значимость спорта на государственном уровне, является заслуживающим внимание. Для обозначения команды нередко используются цвета и официальная символика страны. Так подчеркивается роль команды как представителя государства: Товарищи! Спортивные времена меняются: уже нету той красной машины, которая ковала медали!

Дмитрий Губерниев прокомментировал победу лыжника Александра Большунова в масс-старте на 28,4 километра на Олимпиаде-2022 в Пекине. Все наши — молодцы, команда настоящая «Красная машина».

Использование разговорных единиц в качестве положительных или отрицательных оценок имеет целью повышение их доступности и сокращение дистанции между комментатором и телезрителем: Чертяка Лессер показывает просто сверхпотрясающие секунды! Стрельба у блондинки пока не в шоколаде.

Комментаторы часто пользуются приемом множественного повторения однородных согласных в конце слова, рифмовки: Ланди на стойке сегодня не боец! А с такими результатами, собственно, не жилец!

-Немецкий биатлонист Бенедикт Долл зацепился о собственную палку и упал: Ох, Долли, нелегка твоя доля!

—удлинению гласных звуков: Проще выдержать ревущего бизона и поющего Кобзона. (Загурский бежит параллельно Зайцевой) Загуууурский! Подскажи как надо! Такой прием усиливает звуковую и интонационную выразительность речи комментатора.

Фразеологизмы: оставаться на плаву; обливаюсь горючими слезами, сейчас я замолчу, не то по шее получу; все немецкие кошки собрались и скребут на душе у немецких спортсменов, вот тебе и Юрьев день!

Инструментами яркого эмоционального комментария является также динамика речи, варьирование звучания голоса, нарастание и понижение громкости. В кульминационные моменты соревнования речь комментатора ускоряется и становится громче: «И эстафетный кубок наш! Вот это бонус так бонус! Ура!» «Антон Шипулин – первый! Да! Молодец! Так держать!».

Для спокойных эпизодов биатлонных соревнований или после разрешения острых моментов характерны снижение громкости и замедление речи комментатора. В этих случаях частотен прием интонационного деления предложения (парцелляции), с помощью которого передаются нюансы беговой обстановки на трассе: «Норвежцы идут за нашими… Помолчим перед стрельбой… Закончился первый стрелковый рубеж…».

Очень часто Губерниев употребляет иронию: -Есть много биатлонисток, о скоростных качествах которых мы, если и подозревали, то где-то в глубинах наших душ.

-Но мы с вами понимаем, что биатлон – это не только лыжные гонки, но и стрельба, кхм, как выясняется!

Иронизирует по поводу не заладившейся стрельбы биатлонистов: «Наши стреляют во все стороны, только не в мишень! Свое невысокое место и провальную стрельбу он объяснил тем, что ему ботинки жали. Всегда так: то ботинки жмут, то комбинезон не подходит, то шапочка на глаза налезла.

Риторическими восклицаниями комментатор передает кульминацию чувств, а постановкой риторических вопросов привлекает внимание зрителя и приглашает задуматься. Риторические вопросы создают иллюзию диалога со зрителем и подчеркивают дискуссионность мнения комментатора. Например, комментатор пытается привлечь зрителя к поиску причины неудачи. И далее следует интонационно бледная оценка действий биатлонистов-соперников: «Здорово пробежали, да?». Если наши спортсмены оказались быстрее на трассе и точнее на стрельбе, комментатор выражает радость и удовлетворение: «Ура! Наши — первые! Наши девчонки! Они выиграли у всех! Молодцы, всегда бы так! Ну, слава богу, что наши прибежали первыми!». И восторг от выхода вперед с использованием восклицательных конструкций и лексических повторов с целью вызвать эмоциональный резонанс у зрителя: «Малышко убегает от немца! Дима! Давай! На тебя смотрит вся Россия! Надёжность стрельбы Зайцевой сравнима лишь с надёжностью сходненского стекольного завода в советские времена!»

В случае проигрыша национальной команды коммуникативное поведение комментатора направлено на формирование у телезрителя «оправдательного комплекса», смягчающего горечь поражения: «Дорогие друзья! Это только начало сезона, наши ребята ещё покажут, на что способны! Впереди много гонок и мы еще увидим яркие победы наших биатлонистов! Но мы с вами понимаем, что биатлон – это не только лыжные гонки, но и стрельба, кхм, как выясняется!».

В речи комментатора частотны такие речевые жанры, как совет, критическое замечание, подсказка, указание, похвала, порицание. Журналист в ходе репортажа дает советы игрокам, заочно оспаривает их действия, объясняет свою позицию зрителям, используя при обращении (к игрокам и судьям, а также к адресатам) и глаголы в форме повелительного наклонения: (О стрельбе Глазыриной):

Таким образом, мы можем отметить, что в ходе спортивного события Дмитрий Губерниев вкладывает в свой репортаж авторское видение, опыт, эмоции, оценку, языковое мастерство. Индивидуальность языка спортивного комментатора, особенности использования им языковых средств притягивает телезрителей, формируя круг постоянных слушателей и телезрителей.

Стоит отметить, что речь комментатора богата, используемые им метафоры, интересные словесные обороты и многие другие стилистические приемы придают его речи особую яркость и живость, и практически исключает нарушения норм русского языка. Даже при перестановке членов предложений, например, смысл высказывания не искажается. Он остается прежним.

Все это является показателем грамотности специалиста.

Эмоции же являются важной составляющей спортивного комментатора, так как позволяют говорящему выразить свои эмоции, чувства, впечатления и т.д.

4. Речевой портрет Дмитрия Губерниева:

Речь спортивного комментатора Дмитрия Губерниева информативна и интересна для зрителя.

Речь Дмитрия Губерниева отличается эмоциональностью. Где нужно спокойно комментирует определённые моменты, а где-то дает волю эмоциям, но при этом не выходит за рамки. В результате этого предложения, произносимые комментатором должны быть лаконичными.

Когда зритель слушает трансляцию Дмитрия Губерниева, создается ощущение присутствия комментатора рядом с тобой, то есть порой комментирование бывает отвлечённым слегка от матча. Комментатор ведет диалог со зрителем.

В речи спортивного комментатора присутствуют элементы разных стилей.

Комментатор использует средства речевой выразительности для придания своему выступлению образности и выразительности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Речь комментатора должна быть точной, выразительной, привлекательной для слушателей. Должно идти общение со зрителем. Комментатор должен с первых секунд заинтриговать слушателя.

Гипотеза, выдвинутая в начале работы, нашла свое подтверждение. Речь спортивного комментатора должна быть интересна зрителю, выразительна, образна. Но нельзя забывать и о том, что цель комментатора – рассказать о матче или игре правдиво, полно, чтобы у зрителей сложилось правильное, объективное впечатление.

БИБЛИОГРАФИЯ:

http://yandex.ru/video/search

http://dic.academic.ru

http://www.gramota.ru

С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова Толковый словарь русского языка, Издательство: ИТИ Технологии, 2008 г.

Просмотров работы: 1517

Пример готовой дипломной работы по предмету: Языкознание и филология

Содержание

Введение…………………………………………………………………………..3

Глава I. Коммуникативные качества речи и речевые ошибки как их нарушения………………………………………………………………………… 7

1.1. Понятие «коммуникативные качества речи» в современной культуре речи…………………………………………………………………………..7

1.2. Базовые коммуникативные качества речи. Правильность в системе базовых коммуникативных качеств речи………………………………… 13

1.3. Типология речевых ошибок как нарушений правильности речи………………………………………………………………………….32

Глава II. Типология речевых ошибок как нарушений правильности речи……………………………………………………………………….38

2.1. Нарушения структурно-языковых норм (языковые ошибки)…………..38

2.2. Нарушения коммуникативно-прагматических норм (коммуникативно-прагматические ошибки)…………………………………………………………52

2.3. Нарушения этико-речевых норм (этико-речевые ошибки)……………….62

Заключение…………………………………………………………………66

Список литературы……………………………………………………..69

Выдержка из текста

Актуальность темы исследования. Сегодня общепризнанным фактом является то, что средства массовой информации (далее СМИ) оказывают мощнейшее влияние на формирование речевой культуры общества. «Средства массовой коммуникации «являются одним из важнейших общественных институтов, оказывающих решающее влияние на формирование не только взглядов, представлений общества, но и норм поведения его членов, в том числе и речевого поведения» (Цит. по 12, с. 7).

«В переживаемую нами историческую эпоху роль средств массовой информации (СМИ) в формировании языковых вкусов и предпочтений социума необычайно возросла. В публикациях последнего времени, посвященных анализу языковых процессов, протекающих в сфере СМИ, подчеркивается их неоднозначность с точки зрения языковой и речевой культуры, в некоторых же влияние СМИ на языковое сознание общества оценивается как исключительно отрицательное» (20).

Ученые указывают на то, что СМИ быстрее всего реагируют на изменения в языке и отражают их. Кроме того, СМИ сегодня претендуют на нормотворческую роль в русской языковой культуре.

Список использованной литературы

1. Нормы русского литературного языка: учеб. Пособие по культуре речи. — М., 2011. — 168 с.

2. Петрова Н.Е. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии. — М.: Флинта: Наука, 2011. — 160 с.

3. Рамзаева Т.Г., Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах. — М., 1979. — 431 с.

4. Филиппова Л.С. Русский язык и культура речи. — М., 2009. — 272 с.

5. Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – М., 1982. – 143 с.

«Звучит из каждого утюга!» Именно так говорят в последние годы про Дмитрия Губерниева. Одни критикуют его за излишнюю раскованность, другие восхищаются его разговорными талантами. Мы же просто констатируем – у него точно есть чему поучиться! В этой статье вы узнаете, за счёт каких речевых приёмов Дмитрий Губерниев стал самым востребованным комментатором России.

Одержимость

Прежде всего, она проявилась в том, чтобы любой ценой оставаться в любимом деле – спорте. Губерниев мечтал выиграть золото Олимпиады по академической гребле, но его карьера оборвалась в 22 года из-за проблем со здоровьем. Однако находиться в тени он не пожелал: параллельно работая охранником, ревностно записывался на всевозможные кастинги и телепробы. Будущую звезду эфиров никуда не хотели брать, и тогда он стал работать над своей речью – прошёл несколько курсов сценического и ораторского мастерства, после чего его без раздумий приняли в штат ТВЦ.

Своим голосом влюбил страну в спорт

Доступно вещать о спортивных событиях— это одно, но вот вызвать у аудитории неподдельный интерес — совершенно иное. Именно за счёт Дмитрия Губерниева вся страна в своё время полюбила биатлон. Во время эфира комментатор давал такую эмоцию, что зрителю хотелось слушать его всё больше и больше, проживая вместе с ним эмоцию неподдельной радости или переживания. Пользователи соц сетей не раз признавались, что порой слушали Губерниева просто как радио: картинку по его репортажу было легко представить у себя в голове.

Фишечки репортажей Губерниева

В комментариях «Голоса биатлона» эмоциональная составляющая преобладает над информационной. Его речь кишит художественными средствами – это постоянные метафоры, олицетворения и гиперболы. А коронный приём Губерниева – ироническая похвала. Обычно она относится в адрес людей, которые, по мнению комментатора, препятствуют развитию биатлона. Кому-то ирония может показаться слишком язвительной, однако она даёт эмоцию, превращая обычные спортивные события в элементы шоу.

Мгновенная реакция на слова собеседников

Дмитрий Губерниев обожает вести диалоги на камеру. Приходя на различные You-Tube шоу в качестве гостя, он уже спустя пару вопросов меняется с ведущим местами, беря инициативу выпуска в свои руки. При этом комментатора невозможно поставить в неудобное положение. Какие бы неудобные вопросы не задавались Губерниеву, он с лёгкостью отшутится, процитирует классика литературы или парирует уже своим вопросом, на который у собеседника едва ли найдётся ответ. Если же случается ляп в эфире, комментатор никогда не станет его замалчивать – наоборот, при удобном случае снова сакцентирует на нём внимание.

Материал Евгения Деревянко

Администрация города Нижнего Новгорода

Департамент образования

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 168

имени И.И. Лабузы

603033, г. Нижний Новгород, улица Путейская, дом 23 «Б»,

тел.: 221-07-84, 221-07-87, e-mail: school168nnov@gmail.com.

Реферат на тему:

«Проблемы речевой культуры в среде спортивных

комментаторов на примере трансляций

Олимпийских Игр в Сочи 2014 года»

Выполнил

Клюев Виталий, ученик 11а класса

Нижний Новгород,

2013

Содержание

|

Введение……………………………………………….…… |

3-4 |

|

|

|

Особенности публицистического стиля речи…………… |

5-6 |

|

|

Качества хорошей речи……………………………………. |

7-10 |

|

|

Типичные нарушения правильности как основного коммуникативного качества речи……………………..….. |

11 |

|

|

Фонетический уровень языка…………………………….. |

11 |

|

|

Словообразовательный уровень языка……………..……. |

11-12 |

|

|

Лексический уровень языка………………………………. |

12-14 |

|

|

Морфологический уровень языка………………………… |

15 |

|

|

Синтаксический уровень языка………………………….. |

15-16 |

|

|

Причины нарушения правильности речи………………. |

17 |

|

Заключение……………………………………………….. |

18 |

|

|

Список используемой литературы……………………….. |

19 |

|

|

Список приложений……………………………………….. |

20 |

Введение

В современном мире большую роль играют спортивные трансляции. Развитие технологий приводит к тому, что миллионы людей по всему миру могут не только наблюдать состязания в режиме реального времени по радио, телевидению, через сеть Интернет, но и раз за разом возвращаться к записям тех или иных событий. Большую роль в этом играет стремительное развитие сайтов телекомпаний, сервисов видеохостинга (таких, например, как youtube.com), специализированных СМИ.

В подобной ситуации особенную важность приобретает жанр спортивного комментария. С момента своего возникновения он значительно эволюционировал. Кроме постоянной смены терминологии[1], технических возможностей и даже предпочтительной манеры комментария, изменилась и сама функция журналиста. В эпоху свободной, доступной информации, широких технических возможностей, сложной операторской работы от комментатора больше не требуется подробно описывать все происходящее на спортивной арене. Цель журналиста – выделить главное, указать на выдающиеся, самые интересные моменты, дать зрителю своеобразную подсказку. Таким образом, речь комментатора очень специфична.

2014 год – год зимних Олимпийских игр в Сочи. Безусловно, к этому событию было приковано колоссальное внимание не только прессы, но и болельщиков. Обилие прямых репортажей со спортивных арен дало материал для размышления о качестве спортивного комментария.

Цель данной работы – выявление особенностей речевой культуры российских спортивных комментаторов. Этой целью обусловлены задачи исследования:

- Определить, что такое культура речи, и каковы качества хорошей речи.

- Выявить, какие нарушения качеств хорошей речи наиболее частотны среди спортивных комментаторов.

- Предпринять попытку анализа причин наиболее частотных нарушений.

- Сделать вывод об общем состоянии речевой культуры в среде российских спортивных комментаторов.

Объектом исследования стали записи прямых репортажей с Олимпийских Игр в Сочи.

Предметом исследования является речь комментаторов Первого канала Виктора Гусева и Константина Выборнова (хоккей), а также комментаторов ВГТРК Алексея Осина (скелетон) и Дмитрия Губерниева (биатлон).

Именно эти комментаторы были выбраны потому, что они все являются профессиональными журналистами, работают на разных каналах и комментируют разные виды спорта.

1. Особенности публицистического стиля речи

Публицистический стиль – это функциональный стиль, который обслуживает широкую область общественных отношений: политических, экономических, культурных, и в том числе спортивных. Он используется в средствах массовой информации – журналах, газетах, на радио и телевидении[2].

Главная функция публицистического стиля — сообщение социально значимых новостей и их комментирование, оценка событий и фактов.

Публицистические тексты имеют ряд общих черт:

- все они носят воздействующий характер, связанный с созданием у читателей (зрителей) определённого отношения к передаваемой информации;

- пишутся в соответствии с определённой идеологической системой и опираются на систему определённых идеологических ценностей;

- отличаются тенденциозностью, то есть журналист сознательно ставит свой текст на службу той или иной идее;

- обладают ярко выраженным субъективным началом;

- воспринимаются зрителями как определённый эталон речи, поэтому создаются журналистами с установкой на демонстрацию речевого мастерства.

Отбор событий в публицистике определяется их социальной значимостью. К социально значимым относят события, имеющие общественный интерес: это встречи глав государств, принятие новых законов, театральные премьеры. Спортивные события обладают большим потенциалом в плане социальной значимости. Зачастую они носят повторяющийся характер, поэтому информация об этих событиях стандартна, при её освещении используются стереотипные выражения («состоялся матч между командами»).

Воздействующая функция текстов в публицистике реализуется через систему оценочных средств, главным из которых является метафора, а также и другие средства эмоционального воздействия. Таким образом, публицистический стиль постоянно сочетает экспрессивность и стандартизованность.

Устная речь журналиста преимущественно опирается на речь письменную, то есть является подготовленной. Она характеризуется меньшей степенью спонтанности, чем речь разговорного стиля. Кроме этого, следует отметить, что в разговорной речи норма носит рекомендательный, а в публицистической речи – запретительный характер.

Однако в работе спортивного комментатора возникает ряд особенностей. Прежде всего, на речь журналиста в таком случае накладывает отпечаток спонтанность спортивного состязания. Возможность использовать полностью продуманный, написанный заранее текст отсутствует (хотя и существуют примеры такого комментария – работа А. Елагина для 7ТВ)[3]. Второй особенностью, безусловно, является высокий темп речи. Соответственно, речь спортивного комментатора может включать черты разговорного стиля.

2. Качества хорошей речи

В своей книге «Основы культуры речи»[4] Б.Н. Головин выделяет несколько коммуникативных качеств речи, то есть объективных свойств, которые обеспечивают ей коммуникативное совершенство или нарушают его.

Базовых коммуникативных качеств речи два – это её правильность, то есть соответствие речи нормам и правилам русского языка, и богатство, то есть разнообразие речи, степень повторяемости языкового знака на определённом отрезке речи. Эти коммуникативные качества речи дают оценку действительности в абсолютном плане, то есть с точки зрения компонентного состава.

Однако речь можно охарактеризовать и с точки зрения семантики, то есть значения. Так выделяются функциональные коммуникативные качества речи: логичность, выразительность, изобразительность, доступность, действенность, уместность.

Правильность речи является главным коммуникативным качеством. Прежде всего правильностью речи обеспечивается её взаимопонимаемость, её единство. Нет правильности – не могут «сработать» другие коммуникативные качества: точность, логичность, уместность и т.д. Правильность речи всегда ведёт к соблюдению норм русского литературного языка, неправильность – к отступлению от них. Поэтому определение «правильности речи как её главного коммуникативного качества можно считать общепризнанным в науке и достаточно чётким: правильность речи – это соответствие её языковой структуры действующим языковым нормам»[5].

Под точностью принято понимать, во-первых, точность предметную, которая связана со знанием темы речи, предмета высказывания, во-вторых, точность понятийную – соответствие между словами, которые мы употребляем, и их значениями (то, что в философии принято называть единством формы и содержания).

Логичностью называют коммуникативное качество речи, предполагающее ясное, точное и непротиворечивое высказывание. Здесь действует ряд правил, нарушение которых приводит к тому, что наше высказывание выглядит нелогичным.

1) Закон тождества – предмет высказывания должен оставаться неизменным

2) Закон противоречия – два противоположных по смыслу высказывания не могут быть одновременно истинными.

3) Закон достаточного основания – утверждение должно сопровождаться достаточным количеством аргументов.

Выразительность речи – это очень многоплановое понятие, это совокупность особенностей речи, поддерживающих внимание и интерес у слушателей. Выразительность опирается на богатство, достигается употреблением в речи выражений, избегающих обыденности, неожиданных оборотов.

Можно сказать, что выразительная речь — это эмоциональная речь. Говорящий должен воздействовать не только на разум, но и на чувства, воображение слушателей. Образность и эмоциональность речи усиливают ее эффективность, способствуют ее лучшему восприятию, пониманию и запоминанию, доставляют эстетическое удовольствие. Но это утверждение можно опровергнуть — неэмоциональная речь тоже может быть выразительной, а оратор, который говорит ровным голосом, ничем не выдавая своих эмоций, может произвести большее впечатление, нежели шутник и балагур.

Выразительность речи, так же как и ее богатство это плод большого труда. Гюстав Флобер добивался того, что у него одно и то же слово не повторялось даже на соседних страницах, для этого переписывал каждую страницу по 5-7 раз. Удачным бывает только тот экспромт, который тщательно подготовлен.

Уместность речи – это такой подбор и организация языковых средств, которые делают речь отвечающей целям и условиям общения; соответствие структуры речи функциональному стилю, теме, ситуации общения, обстановке речи, составу слушателей.

Доступность речи – это ясность, понятность, недвусмысленность речи.

Для того, чтобы речь была доступной, нужно тщательно отбирать слова. Культура речи в значительной степени обусловлена культурой мышления, способностью логично мыслить. Не все мыслительные операции связаны с языком, но мышление всегда участвует в процессах пользования языком.

Язык не просто оформляет мысль, он помогает ее конструировать. Процесс языкового воплощения мысли и самого мышления неразрывен. Поэтому тот, кто неясно, неточно, нелогично говорит, тот неясно и нелогично мыслит.

Действенность речи – ее коммуникативное качество, заключающееся в возможности решить именно ту задачу, которую говорящий ставил перед собой. Это формирование общего восприятия, но именно такого, какое планировалось коммуникативным лидером и зависело от умения видеть и направлять реакцию читающих. То есть действенность речи — это свойство речи, заключающееся в ее влиянии на мысли, чувства и волю других людей, на их убеждения и поведение;

Действенность речи зависит от трех параметров:

- силы убеждения говорящего; яркости создаваемых им картин и логики факторов;

- правильности и точности (культуры) его речи;

- ситуативной оптимальности его речи, то есть обращенности именно к тому, что наиболее остро волнует слушателя, и именно в тех словах, в каких хотели бы они об этом услышать и сказать сами.

3. Типичные нарушения правильности

как основного коммуникативного качества речи.

3.1. Фонетический уровень языка.

На фонетическим уровне русского языка следует выделить, прежде всего, акцентологические нормы, то есть нормативные ударения в словах. Ошибок на этом уровне наблюдается крайне мало. Например, в речи Виктора Гусева находим словоформу «локтЁм», в то время как нормативным является ударение на корне слова.

Нормы редуцирования гласных звуков [о], [а], [э] соблюдаются последовательно.

Однако встречаются и другие случаи нарушения благозвучности речи. Например, в речи Константина Выборнова был отмечен случай неоправданной ритмизации: «Анисимов. Высокого роста, тоже отнять шайбу непросто». Подобная погрешность ведёт к нарушению также действенности речи: внимание зрителя переключается на саму форму высказывания, смысл становится маловажным. Коммуникативная задача, таким образом, не выполнена.

3.2. Словообразовательный уровень языка.

Нарушения на этом уровне языка также нечасты. Они связаны с употреблением окказиональных слов и неологизмов. Подобное находим в речи Виктора Гусева: «Это не просто гол, а голище. Голешник!» Привлекает внимание слово «голище». Суффикс –ищ- имеет значение «большого размера, огромный»: домище, сынище. Значение неологизма В. Гусева остаётся, таким образом, не до конца понятным, то есть, нарушено такое коммуникативное качество речи, как доступность.

3.3. Лексический уровень языка.

Нарушения чистоты речи, то есть правильности на лексическом уровне, преобладает в речи спортивных комментаторов. Ошибки могут быть даже подвергнуты дополнительной классификации

- Употребление разговорных оборотов, выражений с оттенком просторечности.

В речи В.Гусева слышим: «Так скажем, это фишка такая для Анисимова». Слово «фишка» явно сленговое, его употребление нарушает уместность речи.

В речи Д. Губерниева наблюдается оборот: «Даёт жару Устюгов!». Употребление разговорного фразеологизма также представляется неуместным.

Также в речи Д. Губерниева был отмечен оборот: «Свенсен мажет. Мажет Ланди…» Замена явно негативно окрашенного слова «мажет» на стилистически нейтральный синоним (промахивается, ошибается и т.д.) представляется более удачным выбором.

Особенное внимание привлекает употребление явно просторечных слов. В своём репортаже Д. Губерниев употребляет, например, слова сладил («Ну уж если не сладил на рубеже…»), затёрли («Австрийца Зумана ну просто затёрли»), что видится недопустимым. В данном случае нарушается на только уместность, но и доступность речи.

- Употребление жаргонизмов.

Аудитория Олимпийских Игр намного шире, чем постоянный круг спортивных болельщиков и функционеров. Следовательно, представляется важным или исключать из своей речи жаргонизмы, или пояснять их. Таким образом сохраняется доступность речи. Однако нарушения этого коммуникативного качества также часты.

Например, в речи Константина Выборнова: «Емелин щелкал по воротам». Щёлкнул в данном случае – направил шайбу в створ ворот, а не прикоснулся к воротам, как представляется вначале.

В речи Д. Губерниева слышим: «Теперь Устюгов подкатывается…». Неподготовленному зрителю будет непонятно, какая реалия стоит за глаголом подкатываться. Употребление общенародного глагола догонять в данном случае более предпочтительно.

Вызывает недоумение и высказывание «Волков делает просвет». Безусловно, неподготовленный зритель вынужден будет обращаться к помощи, чтобы понять, что в виду имеется отставание. Таким образом, будет нарушена и действенность речи.

Конечно, не любой жаргонизм вызывает необходимость лексикографических исследований. В речи Д. Губерниева слышим: «Был в числе лучших бегунков». Учитывая, что данный комментарий сопровождает выступление биатлониста, зритель может понять, что речь идет о скорости преодоления дистанции на лыжах. Видимо, употребление подобных жаргонизмов допустимо.

В некоторых случаях без употребления жаргонизма обойтись невозможно. В речи А. Осина слышим: «Вот самая явная, самая очевидная, самая грубая его ошибка. Тут сплелись все грехи скелетониста: и неверно выбранная траектория, с одной стороны, и борт, и даже два юза». Юз – это касание ногами трассы. В условиях скелетона, где счёт идёт на доли секунды, замена на общеупотребительный аналог видится мало возможной. В таком случае употребление комментария следует сопровождать кратким пояснением.

Пренебрежение пояснениями и неуместное употребление жаргонизмов может привести к тому, что доступность речи может быть почти полностью утеряна. Слова комментатора начинают звучать скорее как ребус, например, говоря о биатлоне, Д. Губерниев использует следующую фразу: «Свенсен мажет. Мажет Ланди… И это, кстати, работа Антона. Подёргал! Трое, трое выкатываются!» Глагол подёргал в данном случае имеет значение «заставил нервничать, ошибаться», а выражение трое выкатываются не связаны с уходом со стрелковых позиций. Имеется в виду неспособность по итогам стрельбы продолжать борьбу за медали.

- Употребление неоправданных заимствований и варваризмов

Нередки случаи, когда в русскую речь спортивного комментария включаются иноязычные фразы (как правило, на английском языке). Необходимо признать, что такое нарушение чистоты речи неизбежно влечёт за собой нарушение практически всех коммуникативных качеств речи.

В комментарии В. Гусева слышим: «Он признан был в прошлом году лучшим хоккеистом Финляндии. Не вратарём, а вообще, overall, так сказать».

Подобное нарушение слышится и в речи А. Осина: «Здесь fifty fifty so so, как говорят англичане»

- Нарушение лексической сочетаемости слов

Нарушения подобного типа слышатся чаще в речи Д. Губерниева. Последствиями ошибок в лексической сочетаемости слов становятся, прежде всего, нарушение логичности и точности речи. Например, в выражении: «Работает Леша достаточно нормально» не сочетаются слова достаточно и нормально. Во фразе же: «Выходная скорость быстрее, чем у Никиты» явно ошибочно сочетание слов «скорость быстрее». Предпочтительнее сказать «скорость выше» либо «Спортсмен двигается быстрее».

3.4. Морфологический уровень языка.

К ошибкам на морфологическом уровне следует отнести нарушения правильности при образовании форм слов. Такие ошибки редки. Например, в речи В. Гусева слышим: «Хочу вас обратить внимание на то, что Евгений Медведев и Тютин играли вместе». Очевидно, что из-за высокого темпа речи спутано притяжательное местоимение «ваше» с личным местоимением «вас».

Такие ошибки влекут за собой, прежде всего, нарушение доступности речи.

3.5. Синтаксический уровень языка.

Ошибки на синтаксическом уровне часты и обусловлены, прежде всего, высокой степенью спонтанности речи комментаторов. Среди них также можно выделить несколько подтипов.

- Мгновенная корректировка собственной ошибки, влекущая за собой ослабление доступности и действенности речи. Например, в речи В. Гусева слышим: «Анисимов довольно часто выходит при численном меньшинстве, да, и Анисимов, вы видели, он выходил вместо Овечкина… Вместе с Овечкиным довольно часто, когда наши играли вчетвером в овертайтме».

- Синтаксический повтор, ослабляющий выразительность речи: «Дацюк выиграл вбрасывание у Яркко Иммонена, между прочим, из нижегородского «Торпедо». Из нижегородского «Торпедо» этот нападающий, Яркко Иммонен». Подобные недочёты наблюдаются в речи В. Гусева.

- Экспансия именительного падежа (предложение начато, но не закончено). Таким образом, нарушается ещё и логичность речи: «Да, такая отмашка, удар соперника локтем. На мой взгляд, на мой взгляд… Но не знаю. Мой взгляд здесь роли не играет».

4. Причины нарушения правильности речи

Проанализировав речь четырёх комментаторов, можем проследить некоторые общие закономерности.

Наибольшее количество ошибок на лексическом уровне языка наблюдается в речи В. Гусева и Д. Губерниева. По всей вероятности, это связано с необходимостью поддерживать высокий темп комментария. В биатлоне и хоккее в сфере внимания журналиста постоянно находятся несколько спортсменов, следовательно, важно не отставать от событий. В скелетоне, который комментирует А. Осин, спортсмены преодолевают трассу последовательно, что значительно снижает темп речи и позволяет допускать меньше ошибок.

Кроме того, можно заметить, что большинство ошибок на синтаксическом уровне языка в проанализированных репортажах было попущено В. Гусевым, хоккейным комментатором. Видимо, это можно связать с максимальной непредсказуемостью хоккея, игрового вида спорта. Для скелетона и биатлона свойственна большая стандартизация (например, события требуют быстрого комментария только во время стрельбы или заездов лидеров), поэтому возможно включение в репортаж некоторых подготовленных фрагментов. В случае с хоккеем это невозможно.

Главной же причиной частых нарушений правильности речи спортивных комментаторов является, как представляется, пожалуй, максимальная спонтанность речи. Это обусловлено условиями прямого эфира, непредсказуемостью спортивных состязаний, необходимостью моментальной реакции.

Заключение

Таким образом, были определены коммуникативные качества речи, рассмотрены и классифицированы основные нарушения правильности речи как базового коммуникативного качества речи, влекущие нарушения и функциональных коммуникативных качеств речи.

В результате исследования можно сделать следующие выводы:

- Нарушения правильности речи в среде спортивных комментаторов неизбежны. Это связано со спонтанностью речи, непредсказуемостью спортивных состязаний, высоким темпом речи.

- Несмотря на в целом отрицательное значение несовершенства речи спортивных комментаторов, нарушения речевой культуры могут формировать своеобразный индивидуальный стиль комментария журналиста. Особенно явно это прослеживается на лексическом уровне языка.

- По всей вероятности, работа над устранением недостатков речи спортивных комментаторов либо не ведётся, либо носит бессистемный характер. Подтверждением подобной догадки может стать интервью комментатора ВГТРК Романа Трушечкина: «Было одно время, когда, уже работая комментатором, я услышал от редактора, что они слушают наши трансляции, делают пометки и относят их руководству. Потом нам пришли бумажки с поправками чисто речевого свойства, типа неправильного употребления слов. Теперь и это ушло, не было такого в последнее время. Никаких идеологических установок на «России 2» нет»[6].

Список используемой литературы

- Головин Б. Н. Основы культуры речи. М.: Высшая школа, 1988.

- Дудь Ю. Александр Елагин: «Когда в 90-е тебе показывали английский футбол, можно было слететь с катушек» [Электронный ресурс] // sports.ru [Официальный сайт]. URL: http http://www.sports.ru/football/138886816.html (дата обращения: 15.01.2014).

- Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка. М.: Флинта, Наука, 2008.

- Коротеев Н., Дудь Ю.. Роман Трушечкин: «Сейчас Карпин не стал бы чемпионом даже с «Барселоной» [Электронный ресурс] // sports.ru [Официальный сайт]. URL: http://www.sports.ru/football/109876594.html (дата обращения: 15.01.2014).

- Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке / Под ред. И. Б. Голуб. — 3-е изд., испр. — М.: Рольф, 2001.

- Рылов А.С. Специфика русской хоккейной терминологии//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2012. — № 5. — С. 297–299.

- Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999.

Список приложений

- XXII Зимние Олимпийские Игры 2014. Биатлон. Эстафета 4х7.5 км. Мужчины / Спорт 1 [22.02.2014]

- XXII Зимние Олимпийские Игры 2014. Скелетон. Мужчины. 3-я и 4-я попытки / Россия 2 [15.02.2014]

- XXII Зимние Олимпийские Игры 2014. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа / Спорт 1 [12.02.2014]

- XXII Зимние Олимпийские Игры 2014. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Финляндия – Россия / Первый канал [19.02.2014]

[1] См., например, Рылов А.С. Специфика русской хоккейной терминологии//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2012. — № 5. — С. 297–299

[2] Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка. М.: Флинта, Наука, 2008. – С. 348.

[3] Юрий Дудь. Александр Елагин: «Когда в 90-е тебе показывали английский футбол, можно было слететь с катушек» [Электронный ресурс] // sports.ru [Официальный сайт]. URL: http http://www.sports.ru/football/138886816.html (дата обращения: 15.01.2014).

[4] Головин Б. Н. Основы культуры речи. М.: Высшая школа, 1988.

[5] Головин Б. Н. Основы культуры речи. М.: Высшая школа, 1988. – С. 41.

[6] Никита Коротеев, Юрий Дудь. Роман Трушечкин: «Сейчас Карпин не стал бы чемпионом даже с «Барселоной» [Электронный ресурс] // sports.ru [Официальный сайт]. URL: http://www.sports.ru/football/109876594.html (дата обращения: 15.01.2014).

На каком языке «болеть» будем?

Урок развития речи 9 класс

Цыбульникова О.М.

МБОУ СОШ №149

- Гипотеза: в экспансии разговорной речи, жаргонизмов, просторечий, масштабном разрушении языковых норм в речи молодого поколения не последнюю роль играет речь представителей СМИ, в связи с отсутствием специальной языковой подготовки и контролем за качеством речи спортивных комментаторов, нарушение нормативных, коммуникативных и этических норм носит системный характер.

- Цель исследования: смоделировать речевые портреты Николая Озерова и Дмитрия Губерниева, проанализировав уровень речевой культуры спортивных комментаторов

- Задачи исследования:

- Опираясь на разработанное языковедами понятие «культура речи», определить основные критерии качественной речи;

- Охарактеризовать специфические требования, предъявляемые к речи современного спортивного тележурналиста, создать модель идеального спортивного комментатора;

- На основе проанализированных текстов спортивных репортажей, интервью Н. Озерова и Д. Губерниева установить особенности речи спортивных комментаторов, смоделировать и сравнить их речевые портреты.

Методы исследования

- метод наблюдения,

- метод аудиовизуального анализа телевизионных спортивных репортажей,

- метод лингвостилистического анализа,

- метод частичной реконструкции языковой личности спортивного комментатора.

Объект исследования — язык телевидения как средства массовой информации.

Предмет исследования – речевой портрет спортивных комментаторов Николая Озерова и Дмитрия Губерниева.

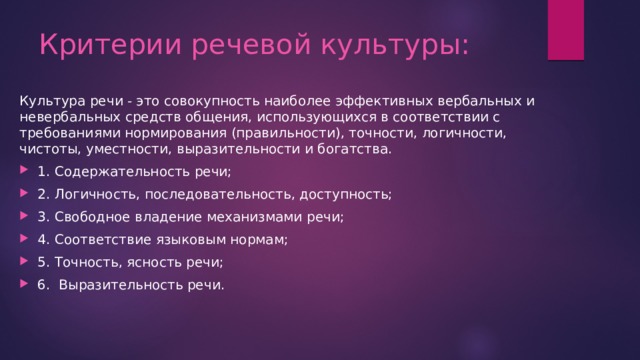

Критерии речевой культуры:

Культура речи — это совокупность наиболее эффективных вербальных и невербальных средств общения, использующихся в соответствии с требованиями нормирования (правильности), точности, логичности, чистоты, уместности, выразительности и богатства.

- 1. Содержательность речи;

- 2. Логичность, последовательность, доступность;

- 3. Свободное владение механизмами речи;

- 4. Соответствие языковым нормам;

- 5. Точность, ясность речи;

- 6. Выразительность речи.

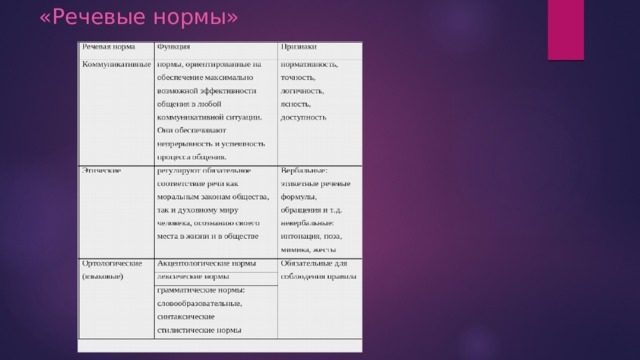

«Речевые нормы»

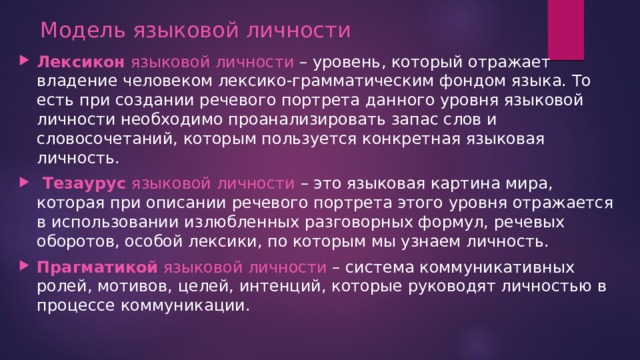

Модель языковой личности

- Лексикон языковой личности – уровень, который отражает владение человеком лексико-грамматическим фондом языка. То есть при создании речевого портрета данного уровня языковой личности необходимо проанализировать запас слов и словосочетаний, которым пользуется конкретная языковая личность.

- Тезаурус языковой личности – это языковая картина мира, которая при описании речевого портрета этого уровня отражается в использовании излюбленных разговорных формул, речевых оборотов, особой лексики, по которым мы узнаем личность.

- Прагматикой языковой личности – система коммуникативных ролей, мотивов, целей, интенций, которые руководят личностью в процессе коммуникации.

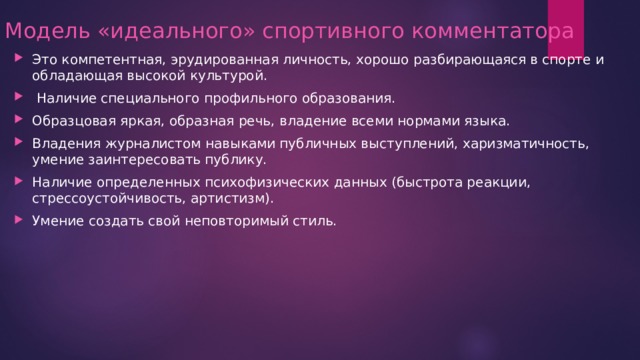

Модель «идеального» спортивного комментатора

- Это компетентная, эрудированная личность, хорошо разбирающаяся в спорте и обладающая высокой культурой.

- Наличие специального профильного образования.

- Образцовая яркая, образная речь, владение всеми нормами языка.

- Владения журналистом навыками публичных выступлений, харизматичность, умение заинтересовать публику.

- Наличие определенных психофизических данных (быстрота реакции, стрессоустойчивость, артистизм).

- Умение создать свой неповторимый стиль.

Материал для наблюдения

- Записи спортивных репортажей по футболу и биатлону 80-х годов XX в. и 2016-2017 г.;

- Интервью спортивных комментаторов;

- Биографический материал;

- Отзывы о спортивных комментаторах их современников;

- Лингвистические исследования по теме (работы Г.Я. Солганика, Б.Н.Головина, В.Г. Костомарова, М.В. Караулова, С.И. Сметаниной)

Сопоставительный анализ

План анализа:

- Социопсихолингвистический портрет:

а) общий культурный уровень

б) образование

в) психотип

- Особенности речевого портрета на уровне языковых единиц.

- Отзывы о спортивном комментаторе.

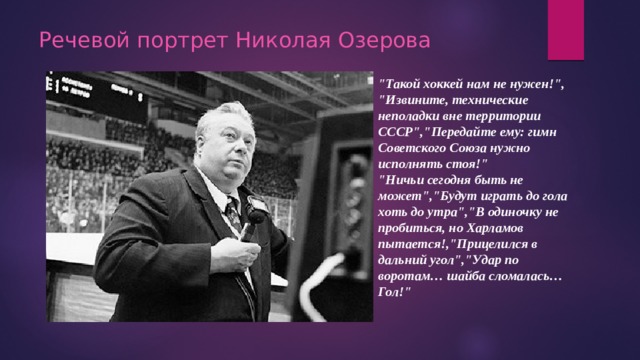

Речевой портрет Николая Озерова

«Такой хоккей нам не нужен!», «Извините, технические неполадки вне территории СССР»,»Передайте ему: гимн Советского Союза нужно исполнять стоя!» «Ничьи сегодня быть не может»,»Будут играть до гола хоть до утра»,»В одиночку не пробиться, но Харламов пытается!,»Прицелился в дальний угол»,»Удар по воротам… шайба сломалась… Гол!»

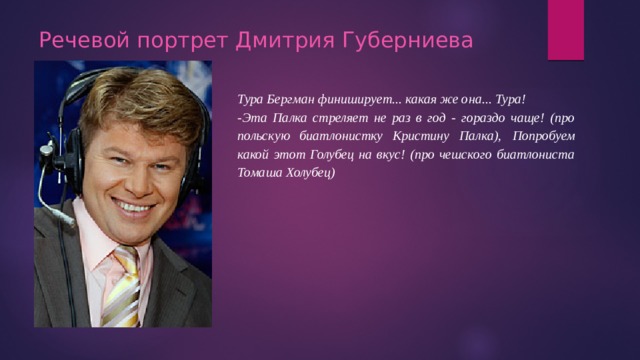

Речевой портрет Дмитрия Губерниева

Тура Бергман финиширует… какая же она… Тура!

-Эта Палка стреляет не раз в год — гораздо чаще! (про польскую биатлонистку Кристину Палка), Попробуем какой этот Голубец на вкус! (про чешского биатлониста Томаша Холубец)

Сопоставительный анализ двух репортажей.

- Оба репортера придерживаются традиционной композиции жанра спортивного репортажа. Между тем, они имеют различия. Н. Озеров стремится к максимально точной передаче событий, а Д. Губерниев к тому, чтобы телезрители становились соавторами его репортажей.

- — Оба комментатора эмоциональны. Но эмоциональность достигается разными приёмами: у Озерова за счет интонирования, восклицаний, а у Губерниева за счет слов с эмоциональной окраской, сниженной лексики и языковой игры, не всегда стилистически выверенной. Экспрессивную окраску приобретают разговорные выражения

- — Н. Озеров выстраивает речь в основном традиционными для русского языка синтаксическими конструкциями, используя разные виды предложений. Д. Губерниев использует в основном простые предложения, часто с инверсией, зачастую трудно определить их границы, что мешает понять смысл высказывания.

- — С точки зрения нормативности речь Н. Озерова практически безукоризненна, чего нельзя сказать о Д. Губерниеве: в ней наблюдаются как логические ошибки, так и грамматические.

Выводы

- Мы подтвердили выдвинутую нами гипотезу;

- Оба комментатора стремятся не только профессионально прокомментировать происходящее спортивное событие, но и передать болельщикам через собственные эмоции атмосферу в зале;

- Каждый комментатор обладает собственным неповторимым стилем;

- Спортивный комментарий требует большой подготовки в овладении нормами речи.