Нельзя отрицать влияние печати, радиовещания и телевидения на формирование языковой нормы, а также их роль в воспитании языковых вкусов. В связи с этим весьма актуальной представляется проблема речевой культуры корреспондентов, обозревателей, комментаторов, дикторов, ведущих радио- и телепрограмм. В отечественном языкознании имеется немало работ, посвященных этой проблеме. Однако и в век Интернета в силу своего прикладного характера она требует пристального внимания лингвистов.

Радиовещание и телевидение – особые средства массовой коммуникации. Текст и вся передача в целом являются средством коммуникативного акта. Тексты, звучащие по радио, в силу необходимости доведения информации до широкой аудитории, а также благодаря техническим средствам (возможность коррекции записи монтажа передачи) являются более нормированными. «Норма – это не только социально одобряемое правило, но и правило, объективированное реальной речевой практикой, правило, отражающее закономерности языковой системы и подтверждаемое словоупотреблением авторитетных писателей» [1] . Отклонение от нормы в тексте может вызвать искажение в восприятии информации или подсознательное недоверие к источнику информации.

В последние годы радио- и тележурналисты все чаще работают в прямом эфире. Отмечается, что многие передачи ведутся на хорошем литературном языке. В то же время именно в прямом эфире больше всего допускается речевых ошибок и погрешностей. «Это можно понять и объяснить особенностями «живого общения», но принять нельзя, особенно если раскованность речи переходит в эфире в языковую разнузданность» [8] .

Нет необходимости лишний раз убеждать в том, насколько важна речевая культура корреспондентов, комментаторов, дикторов, ведущих радио- и телепрограмм, т.к. допускаемые ими в речи ошибки мешают адекватности восприятия передаваемой информации. Однако практика показывает, что такие случаи имеются. Мы рассматриваем их на примерах программ «Радио России», регионального «Радио Чувашии», а также некоторых телепрограмм.

У внимательного слушателя радио или телезрителя не может не вызвать сомнения произношение, с одной стороны, следующих слов с мягким согласным: компью[те]р (Новости. «Радио России». 23.08.13), ст[ре]сс («Радио России». 30.03.17), [ме]неджер (Новости. «Радио Чувашии». 15.09.14), с другой – произношение заимствованных слов с твердым согласным: «То, что пишет о нем п[рэ]сса, не всегда соответствует действительности» (Репортаж о 65-летнем юбилее актера Игоря Костолевского. Новости. 1 канал ЦТ. 10.09.13); «Такой вопрос называется некор[рэ]ктным» (Ведущий программы писатель Михаил Веллер. «Радио России». 08.09.13), а также такое произношение инци[н]дент (Новости. «Радио России». 21.09.13), конста[н]тируют (Новости. «Радио Чувашии». 17.09.13). Словари и справочники по русскому языку, например «Культура русской речи», автором которого является Л.И. Скворцов [10], и «Орфоэпический словарь русского языка» под ред. Р.И. Аванесова [7] рекомендуют первые слова произносить с твердым согласным – компью[тэ]р, ст[рэ]сс, [мэ]неджер, вторые – с мягким согласным: п[ре]сса, некор[ре]ктным, а третьи – с непроизносимым согласным [н]: инцидент, констатируют.

Дикторам регионального Радио Чувашии свойственно произносить йотированный гласный Я в безударном положении с нарушением орфоэпической нормы [2], [3], т.е. как сочетание двух звуков – среднеязычного согласного [ j ] и гласного полного образования [a] ( по норме должен быть редуцированный гласный): [ ja ]понский краб (сорт семян), [ ja ]вление (Диктор Валентина Михайлова, «Радио Чувашии». 25.01.17).

Как правило, и на «Радио России», и на «Радио Чувашии» слово опека часто произносят как оп[ë]ка, что является отступлением от орфоэпической нормы: «временная оп[ë]ка» (Об усыновлении американцами русских детей. Новости. «Радио России». 22.04.13); «дети, находящиеся под оп[ë]кой» (О льготах усыновляющим детей-инвалидов. Новости. «Радио Чувашии». 10.07.16).

Встречаются ошибки и в постановке ударения. Отступление от нормы наблюдается, например, в таких словах: средства’ (Новости. «Радио Чувашии». 26.08.13 и 02.10.16); трубопро’водов (Новости. «Радио Чувашии». 05.03.15); мусоропро’водов («Радио Чувашии». 05.04.17); «хозяева’м кошек и собак» (Передача о безнадзорных животных. «Радио Чувашии». 19.04.15); «проект только на’чался» («Завтра в мире» – передача о новых открытиях, экспериментах в науке, технике, медицине. Ее участники – научные работники, доктора и кандидаты наук, студенты старших курсов ведущих вузов. «Радио России». 10.07.15), «Листопад на’чался только в конце октября» (Новости столицы. «Радио Чувашии». 24.10.14); «Автоматическая система управления дорожным движением обле’гчит жизнь автолюбителей» (Новости столицы. «Радио Чувашии». 29.03.17), «обле’гчить жизнь людям с ограниченными возможностями» (Новости столицы. «Радио Чувашии». 24.10.13); «на высоком пу’стыре» (Вести. «Россия 1». 06.04.17). Это только некоторые примеры орфоэпических ошибок. Как замечает известный лингвист М. П. Сенкевич, нарушение норм ударения и произношения часто встречается в речи радио- и тележурналистов. В доказательство приводит большой список слов, в которых постоянно, как она пишет, «перемещается» ударение [9].

К сожалению, кроме орфоэпических ошибок, в речи дикторов, ведущих радио- и телевизионных программ встречаются и разного рода грамматические ошибки, среди которых можно отметить такие:

– неправильное образование формы глагола: «Эдвард Сноуден чувствует себя хорошо и ездеет по стране» (Новости. «Радио России». 09.10.13), «Ребята ездеют на соревнования» («Радио Чувашии». 28.02.14).

Часто ведущие ошибочно употребляют форму 3-го лица мн. ч. глагола бороться как борятся (Борис Корчевников, ведущий программы «Прямой эфир». «Россия 2». 03.10.14). Глагол бороться относится к l спряжению, поэтому данная форма должна иметь следующий вид – борются. Ольга Копылова, ведущая программы «Посоветуйте, доктор», в одном из эфиров сказала: «Сейчас все эти болезни лечутся» («Радио России». 05.10.13). Глагол лечить II спряжения. Форма 3-го лица мн. ч. наст. вр. данного глагола – лечатся.

– ошибки в склонении и употреблении числительных, по нашим наблюдениям, являются частотными. Приведем некоторые: «Покупки дороже шестиста тысяч можно будет оплатить банковской картой» (Новости. «Радио России». 10.10.16), «В двухтысяче седьмом году построен новый фельдшерский пункт» (Новости. «Радио Чувашии». 26.08.13), «… шестьдесят три с половиной миллионов» (Новости. «Радио Чувашии». 28.08.14).

– нарушение управления: «И государство сюда не имеет никакого отношения» (Ведущий программы «Деловой клуб». «Радио России». 27.07.13) Следует: к этому ; «Иногда на репортеров, журналистов ругаются, когда они бывают в горячих точках» (Дарья Кожевникова, ведущая программы «Шинель». «Радио России». 22.08.13). Следует: ругают репортеров, журналистов; «Хочется оповестить вас в следующем» (Программа «Приглашение к диалогу». «Радио Чувашии». 11.08.13). Следует: оповестить о следующем. На наш взгляд, в формате данной программы уместнее было бы сказать вам следующее.

В отличие от орфоэпических ошибок, лексические менее заметны, не всегда «режут» слух, но искажают смысл передаваемой информации. Так, в одной из программ «Шинель» ведущая журналист Дарья Кожевникова сказала: «Были такие случаи, когда при перевозке призывников к месту службы, их обмораживали» («Радио России». 26.09.13). В толковом «Словаре русского языка» С. И. Ожегова находим: обморозить – повредить (часть тела) морозом [6]. Журналист имела в виду случаи, когда новобранцев доставляли к месту службы, некоторые из них простужались (болели от простуды).

Невнимательное отношение к слову иногда создает комический эффект. Так, в одном из выпусков программы «Новости столицы» («Радио Чувашии». 19.09.15) была передана следующая информация: «Когда с потолка чебоксарки (жительница г. Чебоксары) начало капать, фирма произвела ремонт». Речь шла о том, что капало с потолка квартиры, которая находится на верхнем этаже дома. Требовался ремонт крыши, который, как говорится в информации, фирма произвела.

Такой пример: «Сначала шлепнут, а потом пройдет 100 лет, и будут говорить, какой был гениальный человек» («Радио России». 23.06.13). Программа шла в прямом эфире. Ее ведущий писатель Михаил Веллер отвечал на вопросы радиослушателей о Николае II. Глагол шлепнуть (убить) в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова имеет помету «прост. вульг.» [11]. Представляется, что в данном контексте его употребление неуместно. Следовало бы здесь использовать стилистически нейтральный глагол убить.

Или следующие примеры: «Другие тоже подхватили подготовку к празднику» (корреспондент программы «Домашняя академия». «Радио России». 07.04.17); «У меня назрел вопрос» (ведущая передачи о проблемах ЖКХ. «Радио Чувашии». 01.03.17); «Дожди происходят через день» (Новости. «Радио Чувашии». 14.10.15).

Таким образом, радио- и телевизионная речь не свободна от ошибок. Заметим, что в век Интернета мы почему-то становимся терпимее к языковым ошибкам, спокойно относимся, как выразился известный филолог В. Г. Костомаров, «к своей неуверенности в языке, которой перестали стесняться». Можно сказать, что в полной мере это относится и к корреспондентам, ведущим радио- и телевизионных программ. В. Г. Костомаров приводит такой пример: «Диктор «Маяка» в полдень 31 декабря 1996 г. отнюдь не поклялся узнать, как склоняются числительные, но без всякого смущения, даже с гордостью заявил: Вот видите – с этими, ну числимыми словами, у меня плохо». Далее ученый отмечает: «Все очевиднее обостряется вопрос об оценке того, с чем надо бороться и с чем нельзя примириться» [5].

Итак, отражение языковой нормы в речи корреспондентов, ведущих, дикторов радио и телевидения должно способствовать совершенствованию языковой культуры слушателей и зрителей. Неоспорима здесь роль и такой науки, как культура речи [4], задача которой – повышение речевой культуры и развитие языкового вкуса.

Ошибки в речи теле- и радиоведущих

Министерство образования и науки России

ФГБОУ ВПО ВГУ

Факультет журналистики

Кафедра стилистики и литературного редактирования

Курсовая работа

Тема:

Ошибки в речи теле- и радиоведущих

Студентки 1 курса ОДО

Капанадзе И.В.

Научный руководитель: доц.,

Воронеж 2013 г.

Оглавление

Введение

Глава 1. Типы ошибок в русской речи

.1 Лексические ошибки (речевые и собственно стилистические)

.1.1 Лексические речевые ошибки

.1.2 Собственно стилистические лексические ошибки

.2 Морфологические ошибки (речевые и морфолого-стилистические)

.2.1 Морфологические речевые ошибки

.2.2 Морфолого-стилистические

.3 Синтаксические ошибки (речевые и стилистико-синтаксические)

.3.1 Синтаксические речевые ошибки

.3.2 Стилистико-синтаксические ошибки

.4 Орфоэпические ошибки

.4.1 Типы орфоэпических ошибок

.4.2 Ошибки в ударении

Глава 2. Рассмотрение конкретных ошибок в речи теле и радиоведущих

Вывод к главе

Заключение

Примечания

Список используемой литературы

Введение

Если учесть, что современный человек — это уже не человек читающий, а человек, смотрящий телевизор, то роль телевидения в процессе формирования речевых норм, несомненно, возросла за последние годы. В настоящее время речь, звучащая с экрана, увы, вносит свой «вклад» в «размывание языковой нормы», вместо того чтобы быть образцом точности и грамотности. В течение дня, смотря телепередачи, можно заметить оговорки, не только речевые и грамматические, но порой и орфографические ошибки.

Среднее количество просчетов в устной речи работников СМИ составляет две ошибки в минуту. К такому выводу пришли специалисты Челябинского государственного университета, проанализировав чистоту и грамотность речи российских теле- и радиоведущих.1 Даже произнесение заранее подготовленных текстов (в том числе и в новостных программах) оказывается в рамках этой частотности. Оказалось, что во всех СМИ с русским языком обращаются небрежно. Часто ошибаются даже сотрудники таких «образцовых» каналов, как «Радио России» и «Культура».

В последние годы раздвинулись рамки публичной речи. Доступ к микрофону получили люди, не имеющие специальной подготовки. В эфир хлынул поток «разговорной» речи. Человек «читающий» и «пишущий» превратился в человека «говорящего». И если раньше четко выверенные тексты звучали в устах профессиональных дикторов как эталон, то сегодняшнее стремление к «разговорности», к сожалению, не подкреплено элементарными знаниями законов орфоэпии.

Вопросам орфоэпических и акцентологических норм в работе средств массовой информации уделялось и продолжает уделяться значительное внимание. В своих трудах ученые-филологи не только высказывают требования к правильности речи, но и проводят её системный анализ.

Данная исследовательская работа направлена на выявление общего числа ошибок, допускаемых журналистами в эфире. Можно говорить об актуальности проблемы, положенной в основу курсовой работы на тему «Ошибки в речи теле- и радиоведущих».

Ведь сегодня СМИ, к сожалению, не могут являться средством распространения образцов безупречной русской речи. Скорее напротив: отмена цензуры, увеличение степени свободы СМИ зачастую приводят к снижению требовательности журналистов к себе и своей речи, а также к снижению требований, предъявляемых руководством СМИ к речевой культуре своих сотрудников и к уровню их «речевой продукции».

Современный же язык стали намного упрощать, заимствовать иностранные слова и т.п. А разве он бы стал таким «великим и могучим», если б с древности к нему относились так неответственно. Конечно же — нет. Язык — это не что-то застывшее и неизменное. Он находится в вечном движении, потому что на говорящих людей постоянно действует множество самых различных факторов — и внешних, как говорят, экстралингвистических, и внутренних, собственно языковых. Русский языковед И.А. Бодуэн в одной из своих статей удивлялся тому, что, несмотря на такое количество самых разнообразных обстоятельств, обусловливающих изменения в языке, язык изменяется все-таки не очень сильно и сохраняет свое единство.2 Но ничего особенно удивительного в этом нет. Ведь язык — это важнейшее средство взаимопонимания людей. И если бы язык не сохранял свое единство, то он не мог бы выполнять эту важнейшую функцию.

В своей курсовой работе я хочу привести примеры речевых ошибок в СМИ и доказать, что эта тема будет актуальна до тех пор, пока дикторы не научатся в полной мере любить и уважать свой родной язык.

Предмет данного исследования: речевые ошибки разных уровней

Объектом исследования является речь теле-и радиоведущих в выпусках за 2013-2014 гг.

Цель курсовой работы — осветить состояние речевой культуры представителей СМИ; провести анализ речи, звучащей в эфире, и выявить её соответствие современным орфоэпическим и акцентологическим нормам, выявить тенденции и проблемы, связанные с произносительными речевыми ошибками, допускаемыми дикторами и ведущими радио и телевидения возможности их избежать.

Поставленная цель предполагала решение следующих задач:

) Рассмотреть теоретическую базу исследования и изучить подробную классификацию ошибок

) Отобрать из устной речи телеведущих и радиоведущих речевые фрагменты, в которых наблюдаются ошибки

) Обобщить результаты данного анализа и выявить тенденции, свойственные звучащей в эфире речи.

Глава 1. Типы ошибок в русской речи

Ошибка — это отклонение от общепринятых рекомендуемых нормами литературной речи правил употребления слов, словосочетаний и предложений.3 Правила эти складываются исторически под воздействием двух условий — системных закономерностей языкового строя и некоторого набора условных соглашений, которые касаются образования и произношения отдельных форм, слов и целых выражений. Последние, т.е. условные соглашения, своим происхождением в конечном счете тоже обязаны системным закономерностям, но более глубоким хронологически, связанным с ранним, не современным состоянием языка, а кроме того, они дополняются еще поправками, своего рода возмущениями, вносимыми в логически строгий, системный порядок языкового строя так называемыми экстралингвистическими факторами, — историко-культурными, политическими, идеологическими соображениями. Такие поправки представляют собой результат сознательного воздействия общества на язык и формируют специфические традиции речевой культуры. Таким образом, ошибкой становится нарушение (незнание) либо системных правил, либо установленной обществом конвенции, которая касается кодифицированного, одобренного обществом облика конкретных языковых единиц.

В середине 80-х годов 20 века наступили серьезные перемены в общественно-политической жизни страны. Вслед за этим начались перемены в работе средств массовой информации. КПСС во главе с Михаилом Горбачевым использовала СМИ для того, чтобы изменить существующий порядок и внедрить новые, демократические идеи. Пресса была инструментом перемен, и модель прессы как инструмента действовала во благо переменам.4

Кроме того, следует учесть и тот факт, что широкое вхождение в жизнь технических средств информации явилось причиной падения, особенно у молодого поколения, интереса к книге как источнику не только информации, но и, главным образом источнику грамотного употребления слова в собственной речи. Речь, звучащая в эфире, да и сами представители профессии дикторов, для абсолютного большинства слушателей являются образцом для подражания, средством формирования речевой деятельности, средством удовлетворения эстетических и культурных потребностей.

Данная курсовая работа основана на классификации ошибок, автором которой является Т.А. Колосова.5 Принцип данной типологии — это рассмотрение ошибок с точки зрения их деления на две крупные группы — речевые и собственно стилистические. Он особенно удобен для нас, т.к. благодаря этому принципу можно выявить самые частые ошибки именно в эфире. Пунктуационные и орфографические ошибки не рассматривались, поскольку упор сделан на выявлении ошибок в устной речи Используя данную классификацию, рассмотрим следующие основные виды нарушений в речи теле- и радиоведущих.

.1 Лексические ошибки (речевые и собственно стилистические)

По словарю С.И. Ожегова: Лексика, -и, ж. Словарный состав языка, какого-н. его стиля, сферы, а также чьих-н. произведений, отдельного произведения. Русская л. Просторечная л. Л. Пушкина. II прил. лексический, -ая, -ое.6

Лексика — это не просто множество единиц языка, а система взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов одного уровня. Слова объединены в группы по определенным признакам. Например, могут выделяться тематический, лингвистический уровни организации слов, объединенных какой-либо сферой употребления или принадлежностью к одним грамматическим признакам. Такие системные отношения в группах слов называются парадигматическими. Примером этого могут служить: антонимы, синонимы, омонимы и паронимы.7

1.1.1 Лексические речевые ошибки8

Использование слова (исконно русского или заимствованного) без учета его значения

Неудачный выбор синонимов

Неумелое пользование антонимами

Ошибка принимает разные формы:

неверное попарное объединение однородных членов предложения

непреднамеренное столкновение в одном контексте слов, имеющих противоположное значение

противопоставление понятий, которые на самом деле не являются противоположными.

Смешение паронимов — слов, близких по звучанию (обычно однокоренных), но разных по значению

Ошибки в использовании омонимов — слов, одинаково звучащих, но имеющих разное значение, — и полисемантичных слов

Плеоназм (лексическая избыточность)

Речевая недостаточность — пропуск слова, необходимого для раскрытия авторской мысли

Тавтология — повторение одних и тех же или однокоренных слов в непосредственной близости друг от друга

Нарушение норм лексической сочетаемости. Лексическая сочетаемость имеет ограничения.

Неудачные авторские неологизмы (новые слова)

употребление устойчивого сочетания без учета его значения

искажение фразеологизма (замена какого-либо слова, сокращение или расширение компонентного состава)

контаминация (соединение частей разных фразеологизмов в один)

неудачный фразеологический каламбур (проявление прямого значения к фразеологизма и проявление фразеологического значения у свободного сочетания слов

.1.2 Собственно стилистические лексические ошибки9

Необоснованное употребление стилистически сниженной (разговорной, просторечной) лексики

Использование грубой, в том числе оскорбительной лексики

Неоправданное использование жаргонизмов, диалектизмов — слов, относящихся к лексике ограниченного употребления

Употребление в одном контексте слов с разной эмоционально-оценочной окраской,

Необоснованное использование в нейтральном тексте слов и устойчивых сочетаний, имеющих книжную, высокую окраску

Немотивированное употребление в современной речи архаичной, устаревшей лексики

Употребление канцеляризмов (слов официально-делового стиля) в текстах других стилей

Ошибки в использовании образных средств — неудачно построенные образы, нагромождение противоречащих друг другу образов в одном предложении

Языковые штампы — слова и устойчивые выражения, претендующие на образность, но утратившие ее из-за неумеренной «эксплуатации» этих выражений журналистами и писателями

Засорение речи словами-паразитами (слова, потерявшие присущее им в языке вполне конкретное значение и использующиеся в речи «для связки слов», для заполнения пауз,

.2 Морфологические ошибки

По словарю С.И. Ожегова: Морфология -и, ж. (спец.).10

1. Раздел грамматики — наука о частях речи, об их категориях и о формах слов

. Принадлежащая языку система частей речи, их категорий и форм слов.

.2.1 Морфологические речевые ошибки11

Речевые морфологические ошибки — это ошибки, связанные с неправильным употреблением в данном контексте или с неверным образованием форм различных частей речи — существительных, прилагательных, числительных, местоимений, глаголов.

Неверное употребление форм рода имен существительных. К существительным, вызывающим затруднения в определении рода, относятся:

склоняемые существительные с основой на мягкий согласный

склоняемые существительные, имеющие вариантные родовые окончания

существительные со значением «лица» — т.е. существительные, для характеристики человека по какому-либо признаку, эти слова могут относиться к лицам как мужского, так и женского пола.

несклоняемые существительные, заимствованные из других языков, несклоняемые географические названия

аббревиатуры — сложноскоращенные слова, образованные соединением начальных букв или звуков

Неверное использование форм числа существительных.

Неправильное образование некоторых падежных форм имен существительных. Наибольшие затруднения у говорящих вызывают:

образование формы именительного падежа множественного числа

образование формы родительного падежа множественного числа

склонение имен собственных

Неправильное образование форм степеней сравнения прилагательных — контаминация, соединение элементов простой и сложной форм. Простая (синтетическая) форма прилагательного: низкий-ниже, красивый-красивее. Сложная (аналитическая) форма сравнительной степени: более низкий, более красивый.

Ошибки в образовании и использовании краткой формы прилагательных. Краткая форма есть лишь у качественных прилагательных. Относительные и притяжательные прилагательные такой формы не имеют.

Неуместное использование собирательных числительных вместо количественных в сочетании с существительным женского рода (или другими существительными, не допускающими сочетания с собирательными числительными)

Ошибочное использование составных числительных 22. 33, 54 и др. с существительными, имеющими только форму множественного числа (ножницы, сутки)

Ошибки в склонении числительных. В количественных числительных склоняется каждое простое слово и каждая часть сложного слова

Неверное образование слов, в состав которых входят числительные

Ошибки в употреблении числительных оба-обе.

Неудачное употребление возвратного местоимения себя и притяжательного местоимения свой.

Ошибки в употреблении личных местоимений третьего он, она, они лица и относительных местоимений какой, который, чей.

Ошибки в образовании форм местоимения после предлогов, после сравнительной степени прилагательного или наречия.

Ошибки в использовании недостаточных глаголов — т.е. таких глаголов, от которых образуются не все личные формы (обычно не образуются формы 1 лица ед. числа).

Ошибки в употреблении изобилующих глаголов — т.е. таких глаголов, от которых в настоящем или будущем простом времени образуются параллельные личные формы, одна из которых более литературная, стилистически нейтральная, а другая просторечная.

Ошибки в образовании повелительной формы глагола

Ошибки в употреблении видовременных форм причастия, в частности форм прошедшего времени. Ошибочным является и использование причастий будущего времени.

Ошибки в образовании форм наклонения причастия. Не отвечающие литературной норме сочетания причастий с частицей бы

Ошибки в образовании залоговых форм глагола и причастия

Ошибки в образовании форм деепричастия. От глагола несовершенного вида образуется деепричастие несовершенного вида с суффиксами -а, -я. От глаголов совершенного вида образуется деепричастие совершенного вида суффиксами -в,-вши

.2.2 Морфолого-стилистические ошибки12

Морфолого-стилистические ошибки выражаются в употреблении грамматических форм, закрепленных за определенным функциональным стилем в нехарактерном для данных форм стилистическом контексте.

Использование падежных форм существительных, имеющих сниженную стилистическую окраску

Использование кратких форм прилагательных, имеющих книжную стилистическую окраску, в разговорном стиле

Использование полных форм прилагательных, имеющих разговорную окраску, в книжных стилях речи

Собирательные числительные типа двое, трое, четверо не рекомендуется сочетать с названиями людей, имеющих высокий социальный статус

Разговорной речи присущи формы несовершенного вида глаголов типа обуславливать, сосредотачивать. К книжным стилям относятся формы обусловливать, сосредоточивать (без чередования гласных)

1.3 Синтаксические ошибки (речевые и стилистико-синтаксические ошибки)

По словарю С.И. Ожегова: Синтаксис13— а, м.

. Раздел грамматики — наука о законах соединения слов и о строении предложений

. Система языковых категорий, относящихся к соединениям слов и строению предложений. С. словосочетания. С. предложения.

.3.1 Синтаксические речевые ошибки14

В этот разряд входят ошибки, связанные с неправильным построением словосочетания или предложения. Наиболее распространенные среди этих отклонений от языковых норм следующие:

Неудачный порядок слов в предложении

Нарушение порядка слов в предложениях с причастными оборотами

Неверное грамматическое согласование

Неправильное грамматическое управление

Ошибки в управлении при однородных членах предложения

Двусмысленность конструкций, в которых управляемое слово может быть отнесено к разным управляющим словам

Нанизывание одинаковых падежей, приводящее к неясности смысла

Нарушение синтаксической связи при оборотах с предлогами кроме, помимо, наряду

Разнотипность в оформлении однородных членов предложения

Ошибки в использовании двойных сопоставительных союзов

Пропуск предлога при однородных членах предложения, требующих разных предлогов

Нарушение падежного согласования между обобщающим словом и однородными членами

Нарушение видо-временных отношений и согласования в роде, числе и падеже в предложениях с причастными оборотами

Нарушение правила «односубъектности» в предложениях с деепричастными оборотами

Нарушение видо-временных отношений в предложениях с деепричастными оборотами

Загромождение сложного предложения придаточными

Разнотипность частей сложного предложения

Смещение синтаксической конструкции

Нагромождение союзов и союзных слов

Ошибки в оформлении чужой речи

1.3.2.Стилистико-синтаксические ошибки15

Ошибки этого рода выражаются в немотивированном употреблении в одном тексте синтаксических конструкций, принадлежащих к разным функциональным стилям. Подобные погрешности нарушают стилистическую однородность текста. К наиболее распространенным из них относятся:

Использование деепричастных оборотов в разговорном стиле

Использование причастных оборотов в разговорном стиле

Использование конструкций с отглагольными существительными в разговорном стиле

Использование разговорных синтаксических конструкций (в частности, неполных и эллиптических предложений) в книжном стиле

Неправильный порядок слов в предложении

.4 Орфоэпические ошибки

Толковый словарь русского языка: Орфоэпия <#»justify»>Орфоэпическая норма — это единственно возможный или предпочитаемый вариант правильного, образцового произношения слова.

Орфоэпические нормы называют также литературными произносительными нормами, так как они обслуживают литературный язык, т.е. язык, на котором говорят и пишут люди. Литературный язык объединяет всех говорящих по-русски, он нужен для преодоления языковых различий между ними. А это значит, что у него должны быть строгие нормы: не только лексические — нормы употребления слов, не только грамматические, но и нормы орфоэпические. Различия в произношении, как и другие языковые различия, мешают людям при общении, переключая их внимание с того, о чем говорится, на то, как говорится. Орфоэпические нормы устанавливаются учеными — специалистами в области фонетики.

Орфоэпические правила предупреждают ошибку в произношении, отсекают недопустимые варианты. Варианты произношения, признаваемые неправильными, нелитературными, могут появляться под влиянием фонетики других языковых систем — территориальных диалектов, городского просторечия или близкородственных языков.

.4.1Типы орфоэпических ошибок

Наибольшие трудности для говорящих на русском языке связаны

·с постановкой ударения,

·с произношением е или э после согласных в заимствованных словах,

·с произношением е или ё после согласных под ударением,

·с произношением ч или ш в сочетаниях чт и чн,

·с произношением отдельных слов (использование лишних гласных и согласных или, напротив, неправомерное опущение гласного или согласного звука в слове),

·с произношением звуков [ж] и [ж»] на месте сочетаний жж, жд, зж.

1.4.2 Ошибки в ударении17

Нормы ударения — одна из самых главных проблем русского языка. Они многочисленны и нелегки для усвоения. Ударение усваивается вместе со словом: надо его запомнить, перевести в речевой навык. Часто проще и быстрее запоминается неверное ударение, что впоследствии очень сложно устранить. Русское ударение отличается наличием большего количества произносительных вариантов, чем ударение в других языках (например, во французском языке ударение всегда падает на последний слог).

Трудности в усвоении русского ударения связаны с двумя его особенностями: разноместностью и подвижностью.

Разноместность — это способность ударения падать на любой слог русского слова

Подвижность — это свойство ударения перемещаться с одного слога на другой при изменении

Разноместность и подвижность, историческая изменчивость произносительных норм приводят к появлению у одного слова акцентных вариантов. Иногда один из вариантов рассматривается словарями как соответствующий норме, а другой — как неправильный. Иногда варианты даются в словарях как равноправные

В связи с такими сложностями в изучении ударения в русском языке появляются акцентные варианты у слов. Существует несколько основных причин появления акцентных вариантов.

·Закон аналогии. В данном случае большая группа слов с определённым типом ударения влияет на меньшую, аналогичную по строению.

·Ложная аналогия. Неправильно произносят слова газопровод, мусоропровод по ложной аналогии со словом провод с ударением на предпоследнем слоге: газопро́вод, мусоропро́вод. Это неверно, так как в этих сложных словах ударение падает на последний слог (во второй части слова).

·Тенденция грамматикализации ударения — развитие способности ударения различать формы слов. Например, с помощью ударения разграничивают формы изъявительного и повелительного наклонения: пристру́ните, прину́дите, пригу́бите и приструни́те, принуди́те, пригуби́те.

·Смешение моделей ударения. Чаще эта причина действует в заимствованных словах, но может проявиться и в русских.

·Действие тенденции к ритмическому равновесию.

·Профессиональное произношение: и́скра (у электриков), компа́с (у моряков), мальчико́вый (у продавцов)

·Тенденции в развитии ударения. У двухсложных и трёхсложных имён существительных мужского рода наблюдается тенденция к переносу ударения с последнего слога на предшествующий (регрессивное ударение). У одних существительных этот процесс закончился. Когда-то произносили: тока́рь, конку́рс, насмо́рк, призра́к, деспо́т, симво́л, возду́х, жемчу́г, эпигра́ф с ударением на последнем слоге. В других словах процесс перехода ударения продолжается до сих пор и проявляется в наличии вариантов.

речевой ошибка радиоведущий эфир

Глава 2. Рассмотрение конкретных ошибок в речи теле- и радиоведущих

Изучив теоретическую базу, мы перешли к практической части. Проанализировав информационные и развлекательные программы, за период с августа 2013 года по июнь 2014 года, мы можем сделать вывод, что наиболее распространенными нарушениями являются: орфоэпические ошибки (неправильная постановка ударения), синтаксические речевые ошибки (неверное грамматическое согласование, неправильное грамматическое управление); лексические речевые ошибки (неудачный выбор синонимов, плеоназм), морфологические речевые ошибки (неверное использование качественных и количественных числительных, неправильное образование некоторых падежных форм имен существительных). Всего было найдено 50 ошибок.

Синтаксические речевые ошибки

Неверное грамматическое согласование

Ошибка: «ПредставленА материалы экстремистского содержания» (Ангелина Некрасова, «Губернские новости. Новости регионов», 23.01.2014) Правильно: «ПредставленЫ материалы экстремистского содержания»

Ошибка: «Новый, соответствующий 21 веку стандартЫ» (Юлия Беляева, «Губернские новости», 11.03.2014) Правильно: «Новый, соответствующий 21 веку стандарт»

Ошибка: «С начала года на территории города произошлО 4 аварии» (Илья Аникеев, «Губернские новости. Новости регионов» 23.05.2014) Правильно: «С начала года на территории города произошлИ 4 аварии»

Ошибка: «Проблемы детского травматизма летом особенно актуальнА» (Диана Колединова, «Губернские новости. Новости регионов» 23.05.2014) «Проблемы детского травматизма летом особенно актуальнЫ»

Ошибка: «Пообщался с теми, кто следствие вели» (Алексей Бочарников, «Губернские новости», 08.05.2014) Правильно: «Пообщался с теми, кто следствие вел»

Ошибка: «Поддержка детей с ограниченными возможностями — ОДИН из приоритетных направлений работы» (Алена Евтякова, «Губернские новости», 03.06.2014) Правильно: «Поддержкка детей с ограниченными возможностями — ОДНО из приоритетных направлений работы»

Ошибка: «В этом году девушки хотят сделать традиционным совместные поездки» (Наталья Медведева, «Губернские новости. Новости регионов», 30.05.2014) Правильно: «В этом году девушки хотят сделать традиционнымИ совместные поездки»

Ошибка: «Первая в абсолютном зачете стала Дарья Кидинкина» (Степан Змачинский, «Губернские новости», 14.05.2014) Правильно: «Первой в абсолютном зачете стала Дарья Кидинкина»

Неправильное грамматическое управление

Ошибка: «В спорткомплексе «Белый колодец» съехались участники» (Дальмира Бирюкова, «Губернские новости», 30.04.2014) Правильно: «В спорткомплекс «Белый колодец» съехались участники»

Ошибка: «Проследить одной за тысячи учеников» (Илья Аникеев, «Губернские новости», 26.02.2014) Правильно: «Проследить одной за тысячью учеников»

Ошибка: «На это целевой программЕ запланировано несколько сотен миллионов рублей» (Алексей Дистерло, «Губернские новости», 04.04.2014) Правильно: «На это целевой программой запланировано несколько сотен миллионов рублей»

Ошибка: «Своих питомец он называет ласково» (Илья Аникеев, «Губернские новости», 14.03.2014) Правильно: «Своих питомцев он называет ласково»

Ошибка: «Он пройдет в Воронеже будучи осенью» (Алексей Бочарников, «Губернские новости», 13.04.2014) Правильно: «Он пройдет в Воронеже будущей осенью»

Ошибка: «Граждане задолжали банкам восемь целых и восемь десятых триллионОВ рублей». (Надежда Грошева, «Портфель Нади Грошевой, радио «Business FM», 02.08.2013) Правильно: «Граждане задолжали банкам восемь целых и восемь десятых триллионА рублей».

Ошибка: «Женщине приговор отсрочили до достижению ребенком четырнадцатилетнего возраста» (Степан Змачинский, «Губернские новости», 12.05.2014) Правильно: «Женщине приговор отсрочили до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста»

Ошибка: «Склады эти люди выкупили больше пяти лет назад» (Алексей Дистерло, «Губернские новости», 01.04.2014) Правильно: «Склады эти люди выкупили более пяти лет назад»

Ошибка: «Одного из которых явно больше сорока лет» (Борис Корчевников, «В прямом эфире», 29.05.2014) Правильно: «Одному из которых явно больше сорока лет»

Ошибки в использовании двойных сопоставительных союзов

Неудачные нагроможденные конструкции

Ошибка: «Праздничная атмосфера продолжает ощущаться» (Ольга Ерохина, «Губернские новости», 05.05.2014) Правильно: «Праздничная атмосфера ощущается/все еще ощущается»

Двусмысленность конструкций, в которых управляемое слово моет быть отнесено к разным управляющим словам

Ошибка: «Владимир Диденко держит на руках первого разрешённого питомца за колючей проволокой» (Майя Евглевская, «Губернские новости», 03.06.2014) Правильно: «Владимир Диденко держит на руках первого питомца, разрешенного за колючей проволокой».

Речевые лексические ошибки

Неудачный выбор синонимов

Ошибка: «Трудовой получилась минувшая неделя и для наших баскетболистов» (Иван Косякин, «Марафон», 02.02.2014) Правильно: «Трудной получилась минувшая неделя…»

Ошибка: «Дружественная поддержка» (Наталья Медведева, «Губернские новости. Новости регионов», 30.05.2014) Правильно: «Дружеская поддержка»

Незнание значения слова

Ошибка: «Это самое гуманное наказывание» (Борис Корчевников, «В прямом эфире», 29.05.2014) Правильно: «Это самое гуманное наказание»

Ошибка: «На время ИММИГРИРОВАЛИ из своей страны» (Анастасия Горелкина, «Губернские новости. Новости регионов», 21.05.2014) Правильно: «На время ЭМИГРИРОВАЛИ из своей страны»

Смешение паронимов

Ошибка: «Семь семейных пар-рекордсменов» (Алексей Дистерло, «Губернские новости», 28.02.2014) Правильно: «Семь пар-рекордсменов»

Нарушение норм лексической сочетаемости

Ошибка: «В парусной регате вышли ребята от 7 до 60 лет» (Степан Змачинский, «Губернские новости», 14.05.2014) Правильно: «В парусной регате вышли лица от 7 до 60 лет» (ребята — это молодежь, а лиц, которым 60 лет, ребятами назвать сложно)

Нарушение синтаксической связи при неверном использовании предлога

Ошибка: «У этих спортивных великанов, по ДВА метра ростом» (Иван Косякин, «марафон», 02.06.2014) Правильно: «У этих спортивных великанов, поД ДВА метра ростом»

Тавтология

Ошибка: «Следующую домашнюю игру курбатовцы проведут в следующую субботу «(Иван Косякин, «Марафон», 02.06.2014) Правильно: «Следующую домашнюю игру курбатовцы проведут в будущую субботу»

Плеоназм

Ошибка: «Мадам, да вы прогрессируете вперед!» (Вадим Абрамов, «Шкаф», 21.02.2014)Правильно: «Мадам, да вы прогрессируете»

Ошибка: «Ну что, с первым боевым крещением Вас?» (Светлана Пермякова, «Шкаф», 16.04.2014)

Морфологические речевые ошибки

Неправильное образование некоторых падежных форм имен существительных

Ошибка: «Вернемся все-таки к Вашей любови» (Лариса Гузеева, «Давай Поженимся», 1 канал, 28.05.2014) Правильно: «Вернемся все-таки к Вашей любви» (т.к. «любовь» здесь-имя нарицательное)

Ошибка: «10 гектар» (Илья Аникеев, «Губернские новости», 25.03.2014) Правильно: «10 гектаров»

Неуместное использование собирательных числительных вместо количественных

Ошибка: «Такое наказание назначено двоим братьям» (Элина Речкина, «Губернские новости», 07.05.2014) Правильно: «Такое наказание назначено двум/обоим братьям»

Неуместное использование количественных числительных вместо качественных

Ошибка: «Личности четырех летчиков» (Иван Федотов, «Губернские новости», 13.05.2014) Правильно: «Личности четверых летчиков»

Ошибки в склонении числительных

Ошибка: «В планах обеспечить квадратными метрами четырехсот пятьдесят детдомовцев» (Илья Аникеев, «Губернские новости», 06.03.2014) Правильно: «В планах обеспечить квадратными метрами четыреста пятьдесят детдомовцев»

Орфоэпические ошибки

Ошибка: «Умение делать одежду развилОсь» (Алексей Дистерло, «Новости 24 часа») Правильно: «Умение делать одежду развИлось»

Ошибка: «Двухколёсый» (Иван Федотов, «Губернские новости. Новости регионов» 30.05.2014) Правильно: «ДвухколёсНый»

Ошибка: «Спортсмены оттачивают методы работы в партЕре» (Татьяна Кощук, «Губернские новости. Новости регионов», 23.05.2014) Правильно: «Спортсмены оттачивают методы работы в пАртере» (т.к. в спортивной среде принят вариант ударения на первый слог)

Ошибка: «НоворОжденная» (Иван Федотов, «Губернские новости», 18.04.2014) Правильно: «НоворождЁнная»

Ошибка: «ТрАву» (Иван Федотов, «Губернские новости», 14.04.2014) Правильно: «ТравУ»

Ошибка: «Уровень комфорта и сЭрвиса» (Элина Речкина, «Губернские новости», 27.03.2014) Правильно: «Уровень комфорта и сЕрвиса»

Ошибка: «СкладЫ эти люди выкупили больше пяти лет назад» (Алексей Дистерло,«Губернские новости», 01.04.2014) Правильно: «СклАды эти люди выкупили более пяти лет назад»

Ошибка: «Почему односельчане не против самосудА?» (Илья Аникеев, «Губернские новости», 22.10.2013) Правильно: «Почему односельчане не против самосУда?»

Ошибка: «Специалисты аварийно-спасательных служб и поисковЫх отрядов» (Иван Федотов, «Губернские новости», 15.05.2014) Правильно: «Специалисты аварийно-спасательных служб и поискОвых отрядов»

Ошибка: «Увеличены минимальные отпускные и Оптовые цены» (Рауф Ахмедов, «Губернские новости», 12.03.2014) Правильно: «Увеличены минимальные отпускные и оптОвые цены»

Ошибка: «Местные власти незаконно передАли кладбище» (Денис Вольф, «Губернские новости», 23.05.2014) Правильно: «Местные власти незаконно пЕредали кладбище»

Ошибка: «Вслед за штурмовиками в небо поднЯлись» (Антон Соколов, «Губернские новости», 26.05.2014) Правильно: «Вслед за штурмовиками в небо поднялИсь»

Ошибка: «Из парка Динамо, где кипят ремонтО-восстановительные работы» (Антон Соколов, «Губернские новости», 25.04.2014) Правильно: «Из парка Динамо, где кипят ремонтНО-восстановительные работы»

Ошибка: «Животное привезли из Челябинска в конце декабря специально для оленИхи» (Элина Речкина,«Губернские новости», 15.01.2014) Правильно: «Животное привезли из Челябинска в конце декабря специально для олЕнихи»

Ошибка: «С граблЯми и лопатами» (Иван Федотов, «Губернские новости», 14.04.2014) Правильно: «С грАблями и лопатами»

Вывод к главе

Итак, целью было узнать, какие ошибки наиболее часто допускают журналисты. Оказалось, что чаще всего у ведущих возникают проблемы с постановкой ударения, также проблемы, связанные со знанием таких разделов языка, как синтаксис и морфология. Примечательно, что те, кто выдают, больше сюжетов, допускают ошибки чаще, чем их коллеги ( например, Илья Аникеев и Иван Федотов «Губернские новости») К сожалению, в речи теле- и радиоведущих ( и в информационных, и в развлекательных передачах) стало нормой неверное построение фразы, проглатывание концов слов, речевая скороговорка, ненужные ударения на каждом слове, блёклость и монотонность. Какие меры можно принять в борьбе с ошибками в речи ведущих? Либо увольнять неграмотных ведущих, либо брать штраф за каждую допущенную ошибку. Вопросы кадровой политики и профессиональной подготовки сотрудников находятся в исключительной компетенции редакций средств массовой информации, в том числе радио-и телекомпаний, осуществляющих свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности. Влияние на кадровую политику со стороны Администрации не допускается законом Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»18

Заключение

Данная работа была посвящена выявлению разновидностей ошибок, допускаемых теле- и радиоведущими. Задачи, поставленные перед началом исследования, были выполнены. Мы узнали, какие ошибки чаще всего допускают в эфире. Несомненно, в каждом тексте есть особо трудные моменты, где может «споткнуться» любой профессионал, но ошибки допускают в самых простых словах и предложениях.

Когда-то Петр I своим указом повелел «боярам в Думе говорить не по-писаному…».19 Времена, когда дикторы телевидения читали утвержденные и одобренные наверху политически корректные тексты, давно миновали. Можно сказать, что наше время — время прямого эфира: многочисленные ток-шоу, телевизионные мосты, прямые включения, комментарии очевидцев — все это теперь привычно. Но одновременно стало ясно, что в прямом эфире не избежать ошибок в речи.

Главное даже не то, что вещающих на массовую аудиторию недоучили (или не научили) говорить грамотно. Искать стилистические ошибки в речи ведущих дело, конечно, нужное и важное, но касается оно по большей части узкого круга профессионалов.

И совсем другое, когда произносимые слова оскорбляют общественную нравственность. В настоящее время на радио и телевидении практически полностью ликвидирован Институт дикторов. Остались дикторы программ и рекламных объявлений. И если раньше ведущий радио — и телепрограмм демонстрировал своим искусством образец чтения текста, автором которого он не являлся, то в нынешней ситуации трудно разграничить субъектную и объектную речь, ибо диктор может быть, а может и не быть автором текста. И наоборот, если прежде ведущий был преимущественно автором и интерпретатором собственного текста, то теперь он выполняет роль диктора, читая по бумажке или по бегущей строке телесуфлёра «чужой» информационный текст. Подобное смещение социальных ролей привело к тому, что уровень культуры устной речи на радио и телевидении ощутимо снизился. Практически стерлась грань между произношением диктора-профессионала и приглашенного в студию «человека со стороны».

За последние десять лет грани между функциональными областями языка практически стерлись. Язык СМИ вобрал в себя все возможные источники-от обиходно-разговорной речи до научной. Поэтому так сложно услышать эталонную речь в эфире.

Более того, постоянные реформы русского языка способствуют закабалению русских и обрезания русской культуры. Следует заметить, что язык — это бесценное достояние народа. Русский язык упрощается в угоду тем, кто его не учил и не хочет учить! Новые нормы русского языка, утвержденные министерством образования и науки РФ, фактически придают официальный статус безграмотному произношению и употреблению слов. Допущение среднего рода слова «кофе», ударений «дОговор» и «йогУрт», придание официального статуса слову «брАчащиеся» — лишь первый шаг на пути к деградации нашего языка.20 Однако в настоящее время на радиоволнах существуют программы, которые учат слушателей грамотной речи. Например, на «Эхо Москвы» и на «Радио России». Добавился «Ликбез» на «Русском Радио-2». И тем не менее уровень стилевого использования языка все равно понижается.

Приведу справедливое суждение Константина Паустовского, прекрасного русского писателя, истинного ценителя русского языка и его ревностного защитника: «По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. Человек, равнодушный к родному языку, — дикарь. Он вредоносен по самой своей сути, потому, что его безразличие к языку объясняется полнейшим безразличием к прошлому, настоящему и будущему своего народа».21

Чтобы по праву называться «журналистом», нужно чтить нормы родного языка, помнить, что, по большей части, именно СМИ влияют на речевую грамотность населения.

Итак, слово из радиоприемника и с телеэкрана всё более возвышает свой статус, особенно в информационных программах, которые доносят до нас жизненно важную информацию. Поэтому теле- и радиоведущие должны заботиться о повышении уровня культуры, ведь именно эти люди оказывают непосредственное воздействие на аудиторию, в том числе и на формирование у человека культуры, интеллекта и грамотности.

Примечания

1 Изменение речи в СМИ

2 И.А. Бодуэн де Куртенэ. Избранные труды по общему языкознанию. / И.А. Бодуэн «Об общих причинах языковых изменений»//Издательство Академии Наук СССР.- Том 1.-Москва 1963,с.126

3 Как уст румяных без улыбки // Лингвистическая и социально-психологическая мотивация речевых ошибок: апология, типология, персонология.

4 Отечественная журналистика в период перестройки (вторая половина 80-х-начало 90-х гг.)

5 Шишлянникова А.М. Текстовые ошибки. Выпуск 1 / А.М. Шишлянникова.- В.: ВГУ, 2004. — 5с

6 Ожегов И.С. Толковый словарь русского языка / И.С. Ожегов // 22-е издание

7Розенталь Д.Э. Современный русский язык / Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, М.А. Теленкова. — М.: Рольф, 2001. — С.7.

8 Шишлянникова А.М. Текстовые ошибки. Выпуск 1 / А.М. Шишлянникова.- В.: ВГУ, 2004. — с.10-14

9 Шишлянникова А.М. Текстовые ошибки. Выпуск 1 / А.М. Шишлянникова.- В.: ВГУ, 2004. — с.14-16

20 Безграмотность телеведущих, дикторов. Упрощение русского языка/(<#»justify»>21 К. Паустовский. Поэзия прозы

Список используемой литературы

1.Ожегов И.С. Толковый словарь русского языка / И.С. Ожегов // 22-е издание

2.Розенталь Д.Э. Современный русский язык / Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, М.А. Теленкова. — М.: Рольф, 2001. — 448 с.

.Шишлянникова А.М. Текстовые ошибки. Выпуск 1 / А.М. Шишлянникова.- В.: ВГУ, 2004. — 26 с.

.Шишлянникова А.М. Текстовые ошибки. Выпуск 2 / А.М. Шишлянникова.- В.: ВГУ, 2004. — 34 с.

5.И.А. Бодуэн де Куртенэ. Избранные труды по общему языкознанию. / И,А, Бодуэн // Издательство Академии Наук СССР.- Том 1.-Москва 1963.-340 с.

6.Воскресенский Н.А., Сыромятников Б.И. Законодательные акты Петра I: Акты о высших государственных установлениях. Редакции и проекты законов, заметки, доклады, доношения, челобитья и иностранные источники / Воскресенский Н.А., Сыромятников Б.И. //В 2 Т. -Москва,1945.Т1. -602 с.

7.Изменение речи в СМИ

8.Как уст румяных без улыбки// Лингвистическая и социально-психологическая мотивация речевых ошибок: апология, типология, персонология

9.Отечественная журналистика в период перестройки (вторая половина 80-х-начало 90-х гг.)

10.Орфоэпические ошибки

11.Закон РФ о СМИ

12.Безграмотность телеведущих, дикторов. Упрощение русского языка

.Алешина Ирина К. Паустовский. Поэзия прозы / Алешина Ирина // Поэзия прозы

Муниципальное

казенное общеобразовательное учреждение

«Почепская

средняя общеобразовательная школа»

Исследовательский проект на тему:

«Ошибки в речи телеведущих»

Автор:

Батурина Юлия Викторовна,

ученица 8 класса

МКОУ «Почепская СОШ»

Лискинского муниципального района

Руководитель исследовательской работы:

Никонова Елена Михайловна,

учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории

2016

год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение …………………………………………………………………….3

Типы ошибок в русской речи………………………………………………..4

Лексические ошибки (речевые и собственно стилистические)…………..5

Грамматические ошибки…………………………………………………….6

Орфоэпические ошибки……………………………………………………..7

Мои исследования……………………………………………………………8

Рейтинг популярности телеканалов…………………………………………9

Примеры

ошибок…………………………………………………………….9

Вывод………………………………………………………………………….11

Заключение……………………………………………………………………11

Список используемой литературы и Интернет-ресурсов………………….12

ВВЕДЕНИЕ

Современное телевидение –

это не просто отражение уровня культуры общества, оно и есть наша культура.

Личность телеведущего как

человека творческой профессии многогранна. Воплощение его индивидуальных

особенностей находит свое выражение в экранном образе, главным свойством которого

является не столько внешний облик телезвезды, сколько его коммуникативные

характеристики, в том числе дикция, манера говорить. Для телезрителей голос и

речь – такая же неотъемлемая часть личности телеведущего, как и его внешность,

поскольку через них познается его эмоциональное, умственное и физи-ческое

состояние.

Если учесть, что

современный человек — это уже не человек читающий, а человек, смотрящий

телевизор, то роль телевидения и телеведущего в процессе формирования речевых

норм, несомненно, возросла за последние годы. В настоящее время

речь, звучащая с экрана, увы, вносит свой «вклад» в «размывание языковой

нормы», вместо того чтобы быть образцом точности и грамотности. В течение дня,

смотря телепередачи, можно заметить оговорки, речевые и грамматические ошибки.

Гипотеза: речь

телеведущих становится менее грамотной, но продолжает активно влиять на

формирование речевых норм.

Цели работы:

осветить состояние речевой культуры представителей СМИ; провести анализ речи,

звучащей в эфире, и выявить её соответствие современным орфоэпическим и

акцентологическим нормам, определить влияние речи тележурналистов на аудиторию

на примере учеников нашей школы

Поставленная цель предполагала решение

следующих задач:

- Рассмотреть

теоретическую базу исследования и изучить подробную классификацию ошибок - Отобрать

из устной речи телеведущих речевые фрагменты, в которых наблюдаются ошибки - Составить рейтинг популярности телеканалов.

Объект исследования: речь, звучащая на телеэкране.

Предмет данного исследования: речевые

ошибки разных уровней

Методы

исследования: изучение

литературных источников, интернет

ресурсов, анкетирование, анализ современной речи

телеведущих, классификация выявленных ошибок.

Среднее количество

просчетов в устной речи работников СМИ составляет две ошибки в минуту. К такому

выводу пришли специалисты Челябинского государственного университета,

проанализировав чистоту и грамотность речи российских теле- и

радиоведущих. Даже произнесение заранее подготовленных текстов (в том

числе и в новостных программах) оказывается в рамках этой частотности.

Оказалось, что во всех СМИ с русским языком обращаются небрежно. Часто

ошибаются даже сотрудники таких «образцовых» каналов, как «Первый» и «Россия».

В последние годы

раздвинулись рамки публичной речи. Доступ к микрофону полу-чили люди, не

имеющие специальной подготовки. В эфир хлынул поток «разговорной» речи. Человек

«читающий» и «пишущий» превратился в человека «говорящего». И если раньше четко

выверенные тексты звучали в устах профессиональных дикторов как эталон, то

сегодняшнее стремление к «разговорности», к сожалению, не подкреплено

элементарными знаниями законов орфоэпии.

Ведь сегодня СМИ, к

сожалению, не могут являться средством распространения образцов безупречной

русской речи. Скорее напротив: отмена цензуры, увеличение степени свободы СМИ

зачастую приводят к снижению требовательности журналистов к себе и своей речи,

а также к снижению требований, предъявляемых руководством СМИ к речевой

культуре своих сотрудников и к уровню их «речевой продукции».

- Типы

ошибок в русской речи

Ошибка — это отклонение

от общепринятых рекомендуемых нормами литературной речи правил употребления

слов, словосочетаний и предложений.

Правила эти складываются

исторически под воздействием двух условий — системных закономерностей языкового

строя и некоторого набора условных соглашений, которые касаются образования и

произношения отдельных форм, слов и целых выражений.

В середине 80-х годов 20

века наступили серьезные перемены в общественно-политической жизни страны.

Вслед за этим начались перемены в работе средств массовой информации. КПСС во

главе с Михаилом Горбачевым использовала СМИ для того, чтобы изменить

существующий порядок и внедрить новые, демократические идеи. Пресса была

инструментом перемен, и модель прессы как инструмента действовала во благо

переменам.

Кроме того, следует

учесть и тот факт, что широкое вхождение в жизнь технических средств информации

явилось причиной падения, особенно у молодого поколения, интереса к книге как

источнику не только информации, но и, главным образом источнику грамотного

употребления слова в собственной речи. Речь, звучащая в эфире, да и сами

представители профессии дикторов, для абсолютного большинства слушателей

являются образцом для подражания, средством формирования речевой деятельности,

средством удовлетворения эстетических и культурных потребностей.

Данная работа основана на

классификации ошибок, автором которой является Т.А. Колосова. Принцип

данной типологии — это рассмотрение ошибок с точки зрения их деления на две

крупные группы — речевые и собственно стилистические. Он особенно удобен для

нас, т.к. благодаря этому принципу можно выявить самые частые ошибки именно в

эфире. Используя данную классификацию, рассмотрим следующие основные виды

нарушений в речи телеведущих.

1.1.

Лексические ошибки (речевые и собственно

стилистические)

По словарю С.И. Ожегова:

Лексика, -и, ж. Словарный состав языка, какого-н. его стиля, сферы, а также

чьих-н. произведений, отдельного произведения. Русская л. Просторечная л. Л.

Пушкина. II прил. лексический, -ая, -ое.6

Лексика — это не просто

множество единиц языка, а система взаимосвязанных и взаимообусловленных

элементов одного уровня. Слова объединены в группы по определенным признакам.

Например, могут выделяться тематический, лингвистический уровни организации

слов, объединенных какой-либо сферой употребления или принадлежностью к одним

грамматическим признакам. Такие системные отношения в группах слов называются

парадигматическими. Примером этого могут служить: антонимы, синонимы, омонимы и

паронимы.

1.1.1 Лексические речевые ошибки

Использование слова (исконно русского или

заимствованного) без учета его значения.

Неудачный выбор синонимов.

Неумелое пользование антонимами.

Ошибка принимает разные формы: неверное

попарное объединение однородных членов предложения; непреднамеренное

столкновение в одном контексте слов, имеющих противоположное значение ;противопоставление

понятий, которые на самом деле не являются противоположными.

Смешение паронимов —

слов, близких по звучанию (обычно однокоренных), но разных по значению.

Ошибки в использовании омонимов —

слов, одинаково звучащих, но имеющих разное значение, — и полисемантичных слов.

Плеоназм (лексическая

избыточность).

Речевая недостаточность —

пропуск слова, необходимого для раскрытия авторской мысли.

Тавтология —

повторение одних и тех же или однокоренных слов в непосредственной близости

друг от друга.

Нарушение норм лексической сочетаемости.

Лексическая сочетаемость имеет ограничения.

1.1.2 Собственно стилистические лексические ошибки

Необоснованное употребление стилистически

сниженной (разговорной, просторечной) лексики.

Использование грубой, в том числе

оскорбительной лексики.

Неоправданное использование жаргонизмов,

диалектизмов — слов, относящихся к лексике ограниченного употребления.

Употребление в одном контексте слов с

разной эмоционально-оценочной окраской.

Необоснованное использование в нейтральном

тексте слов и устойчивых сочетаний, имеющих книжную, высокую окраску.

Употребление канцеляризмов (слов

официально-делового стиля) в текстах других стилей.

Ошибки в использовании образных средств —

неудачно построенные образы, нагромождение противоречащих друг другу образов в

одном предложении

Языковые штампы —

слова и устойчивые выражения, претендующие на образность, но утратившие ее

из-за неумеренной «эксплуатации» этих выражений журналистами и писателями

Засорение речи словами-паразитами (слова,

потерявшие присущее им в языке вполне конкретное значение и использующиеся в

речи «для связки слов», для заполнения пауз,

1.2. Грамматические ошибки

По словарю С.И. Ожегова: грамматика

-и, ж. Формальный строй языка (словообразование, морфология и синтаксис),

образующий вместе с фонетикой и лексикой его целостную систему.

Грамматические ошибки — это ошибки, связанные с неправильным употреблением в

данном контексте или с неверным образованием форм различных частей речи —

существительных, прилагательных, числительных, местоимений, глаголов.

Неверное образование

и употребление форм рода имен существительных и форм степеней сравнения

прилагательных.

Ошибки в склонении числительных

и использование составных числительных.

Ошибки в употреблении личных местоимений и

в образовании форм местоимения.

Ошибки в образовании повелительной формы

глагола, в образовании форм причастия и деепричастия.

Нарушение порядка слов в предложениях с

причастными оборотами.

Неверное грамматическое согласование и

управление.

Нарушение синтаксической связи при

оборотах с предлогами кроме, помимо, наряду.

Разнотипность в оформлении однородных

членов предложения.

Пропуск предлога при однородных членах

предложения, требующих разных предлогов.

Нарушение правила «односубъектности» и видо-временных

отношений в предложениях с деепричастными оборотами.

Загромождение сложного предложения

придаточными.

Смещение синтаксической конструкции.

Ошибки в оформлении чужой речи.

Неправильный порядок слов в предложении.

1.3. Орфоэпические ошибки

Толковый словарь русского языка:

Орфоэпическая норма — это единственно возможный или предпочитаемый вариант

правильного, образцового произношения слова.

Литературный язык объединяет всех

говорящих по-русски, он нужен для преодоления языковых различий между ними. А

это значит, что у него должны быть строгие нормы: не только лексические — нормы

употребления слов, не только грамматические, но и нормы орфоэпические.

Орфоэпические правила предупреждают ошибку

в произношении, отсекают недопустимые варианты.

Типы орфоэпических ошибок

Наибольшие трудности для говорящих на

русском языке связаны

- ·с

постановкой ударения, - ·с

произношением е или э после согласных в заимствованных словах, - ·с

произношением е или ё после согласных под ударением, - ·с

произношением ч или ш в сочетаниях чт и чн, - ·с

произношением отдельных слов (использование лишних гласных и согласных

или, напротив, неправомерное опущение гласного или согласного звука в

слове), - ·с

произношением звуков [ж] и [ж»] на месте сочетаний жж, жд, зж.

Нормы ударения — одна из самых главных проблем русского языка. Они

многочисленны и нелегки для усвоения. Трудности в усвоении русского ударения

связаны с двумя его особенностями: разноместностью и подвижностью.

Разноместность — это способность ударения

падать на любой слог русского слова

Подвижность — это свойство ударения

перемещаться с одного слога на другой при изменении. В связи с такими

сложностями в изучении ударения в русском языке появляются акцентные варианты у

слов.

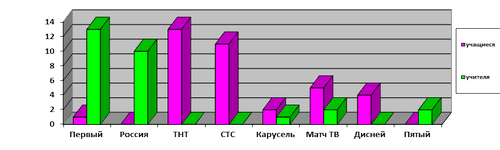

2. Мои исследования

Изучив

теоретическую базу, мы перешли к практической части. Для начала я провела

анкетирование учащихся и учителей с целью составить рейтинг популярности

телевизионных каналов. Мной

было опрошено 40 человек: 13 учителей и 27 учащихся

|

Каналы |

Учащиеся |

Учителя |

|

Первый |

1 |

13 |

|

Россия |

0 |

10 |

|

НТВ |

0 |

0 |

|

ТНТ |

13 |

0 |

|

СТС |

11 |

0 |

|

Муз ТВ |

2 |

|

|

Карусель |

2 |

1 |

|

Матч ТВ |

5 |

2 |

|

Дисней |

4 |

|

|

Пятница |

1 |

|

|

Пятый |

2 |

|

|

Звезда |

1 |

|

|

Ру ТВ |

1 |

|

|

ТВ3 |

1 |

|

|

Россия HD |

1 |

Рейтинг популярности телеканалов

Как я и предполагала, телеканалы «ТНТ» и «СТС» пользуются

большой популярностью у юных зрителей, а «Первый» и «Россия» у старшего

поколения. Чем старше зритель, тем реже смотрит «ТНТ» и «СТС».

Самыми непопулярными каналами оказались «НТВ» и «Россия 24».

Проанализировав

информационные и развлекательные программы за период с августа 2015 года по

январь 2016 года, я могу сделать вывод, что наиболее распро-страненными нарушениями

являются: орфоэпические ошибки (неправильная постановка ударения),

грамматические ошибки (неверное использование качественных и коли-чественных

числительных, неправильное образование некоторых падежных форм имен

существительных).

Когда я проводила

опрос, то задавала вопрос: «Замечаете ли вы ошибки в речи телеведущих?» Как

можно догадаться, ошибки замечали лишь взрослые люди.

Мной было замечено

20 ошибок.

Примеры

ошибок

Грамматические ошибки

Ошибка: «С начала года на территории

города произошлО 4 аварии» (Илья Аникеев, «Губернские новости. Новости

регионов») Правильно: «С начала года на территории города произошлИ 4 аварии»

Ошибка «В

двадцать шести участках…» (Инга Юмашева «Утро России.Вести») , правильно: «В

двадцати шести участках…».

Ошибка: «В планах обеспечить квадратными

метрами четырехсот пятьдесят детдомовцев» (Илья Аникеев, «Губернские новости»)

Правильно: «В планах обеспечить квадратными метрами четыреста пятьдесят

детдомовцев».

Ошибка: «В спорткомплексе «Белый колодец»

съехались участники» (Дальмира Бирюкова, «Губернские новости») Правильно: «В

спорткомплекс «Белый колодец» съехались участники»

Ошибка: «Граждане задолжали банкам восемь

целых и восемь десятых триллионОВ рублей» (В. Кораблёва «Новости») Правильно:

«Граждане задолжали банкам восемь целых и восемь десятых триллионА рублей».

Ошибка: «Праздничная атмосфера продолжает

ощущаться» (Алиса Литвинова, «Вести- Воронеж») Правильно: «Праздничная

атмосфера ощущается/все еще ощущается»

Речевые ошибки

Ошибка: «Это самое гуманное наказывание»

(Борис Корчевников, «Прямой эфир») Правильно: «Это самое гуманное наказание»

Ошибка: «Следующую домашнюю игру

курбатовцы проведут в следующую субботу «(Иван Косякин, «Марафон») Правильно:

«Следующую домашнюю игру курбатовцы проведут в будущую субботу»

Ошибка: «Репортёр проводил репортёрское

исследование» (Инга Юмашева «Вести»).

Ошибка: «Вернемся все-таки к Вашей любови»

(Лариса Гузеева, «Давай Поженимся», 1 канал,) Правильно: «Вернемся все-таки к

Вашей любви» (т.к. «любовь» здесь-имя нарицательное)

Ошибка: «Был в Кемерово» (Анна Антонова

«Вести»). Правильно: «Был в Кемерове».

Ошибка: «10 гектар» (Илья Аникеев,

«Губернские новости»). Правильно: «10 гектаров»

Ошибка: «Такое наказание назначено двоим

братьям» (Наталья Зубкова, «Вести-Воронеж»). Правильно: «Такое наказание

назначено двум/обоим братьям»

Орфоэпические ошибки

Ошибка: «Нельзя считать христиАнином…» (Инга

Юмашева, «Утро России. Вести»») Правильно: «Нельзя считать христианИном»

Ошибка: «МеждУ» (ТНТ «Губернские

новости»). Правильно: «МЕжду».

Ошибка: «ОбеспечЕние» (В. Кораблёва 1

канал «Новости»). Правильно: «ОбеспЕчение».

Ошибка: «НоворОжденная» (Иван Федотов,

«Губернские новости»). Правильно: «НоворождЁнная»

Ошибка: «ТрАву» (Иван Федотов, «Губернские

новости»). Правильно: «ТравУ»

Ошибка: «Увеличены минимальные отпускные и

Оптовые цены» ( «Новости») Правильно: «Увеличены минимальные отпускные и

оптОвые цены»

Ошибка: «укрАинская кухня»

(Юлия Высоцкая, НТВ «Едим дома») Правильно: «украИнская кухня»

Вывод

Итак, оказалось, что чаще

всего у ведущих возникают проблемы с постановкой ударения, также проблемы,

связанные со знанием таких разделов языка, как синтаксис и морфология. К сожалению,

в речи телеведущих (и в информационных, и в развлекательных передачах) стало

нормой неверное построение фразы, проглатывание концов слов, речевая

скороговорка, ненужные ударения на каждом слове, блёклость и монотонность.

Слово с телеэкрана всё

более повышает свой статус, особенно в информационных программах, которые

доносят до нас жизненно важную информацию. Поэтому телеведущие должны

заботиться о повышении уровня культуры, ведь именно эти люди оказывают

непосредственное воздействие на аудиторию, в том числе и на формирование у

человека культуры, интеллекта и грамотности.

Заключение

Мы узнали, какие ошибки

чаще всего допускают в эфире. Несомненно, в каждом тексте есть особо трудные

моменты, где может «споткнуться» любой профессионал, но ошибки допускают в

самых простых словах и предложениях.

Времена, когда дикторы

телевидения читали утвержденные и одобренные наверху политически корректные

тексты, давно миновали. Можно сказать, что наше время — время прямого эфира:

многочисленные ток-шоу, телевизионные мосты, прямые включения, комментарии

очевидцев — все это теперь привычно. Но одновременно стало ясно, что в прямом эфире

не избежать ошибок в речи.

За последние десять лет

грани между функциональными областями языка практически стерлись. Язык СМИ

вобрал в себя все возможные источники — от обиходно-разговорной речи до

научной. Поэтому так сложно услышать эталонную речь в эфире.

Следует заметить, что

язык — это бесценное достояние народа. Русский язык упрощается в угоду тем, кто

его не учил и не хочет учить. Новые нормы русского языка, утвержденные

министерством образования и науки РФ, фактически придают официальный статус безграмотному

произношению и употреблению слов. Допущение среднего рода слова

«кофе», ударений «дОговор» и «йогУрт» лишь первый

шаг на пути к деградации нашего языка.

Приведу справедливое

суждение Константина Паустовского, прекрасного русского писателя, истинного

ценителя русского языка и его ревностного защитника: «По отношению каждого

человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его

культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Истинная любовь к своей

стране немыслима без любви к своему языку. Человек, равнодушный к родному

языку, — дикарь. Он вредоносен по самой своей сути, потому, что его безразличие

к языку объясняется полнейшим безразличием к прошлому, настоящему и будущему

своего народа».

Список

используемой литературы

- Алешина

Ирина К. Паустовский. Поэзия прозы / Алешина Ирина // Поэзия прозы - Деминова

М.А. Языковые и неязыковые составляющие телевизионного

медиатекста.//Журналистский ежегодник, №2 ,2013 г. - Крикунова

Ю.А. Телеведущий: личностные качества и профессиональные умения.// Омский

научный вестник, №1, 2009 - Крысин

Л. Изучение современного русского зыка - Ожегов

И.С. Толковый словарь русского языка / И.С. Ожегов // 22-е издание - Розенталь

Д.Э. Современный русский язык / Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, М.А.

Теленкова. — М.: Рольф, 2001. — 448 с. - «Русский

язык и культура речи» под редакцией доктора филологических наук проф.

Чернякова - Толковый

словарь живого великорусского языка, В.И.Даль

Интернет-ресурсы

1.www.ochevidets.ru/rolik/12922/www.ochevidets.ru/rolik/12922/

2.www.ipk.ru/2037www.ipk.ru/2037

3.

www.vevivi.ru/best/195948.html

4.

http://cyberleninka.ru/

Многие уверены, что дикторы и ТВ-ведущие всегда разговаривают грамотно, ведь они должны быть примером для подражания. Но в последнее время с экранов телевизора все чаще можно услышать ошибки. Ведущие путают значения слов, неверно склоняют их по падежам, ставят не туда ударение и даже придумывают что-то свое. Рассказываем о семи популярных ошибках в речи ведущих, за которые неловко грамотным людям.

Курс по когнитивной психологии

Ты узнаешь, откуда берется тревога и когда это перестает быть нормой. Найдешь у себя мысли, из-за которых тебе плохо на душе. Научишься понимать свои эмоции и чувства. Поймешь, как побороть лишнюю тревогу, стать уверенней в себе и не зависеть от чужого мнения.

ЯзыкОвые

«Какие общие языкОвые традиции, скажем, в Беларуси и Туркменистане?»

Интересовался Владимир Познер в эфире своей авторской программы «Познер» на Первом канале от 18 декабря 2017 года.

На самом же деле слово «языкОвый» в русском языке есть. Но значение у него несколько иное. «ЯзыкОвый» — имеющий отношение к языку. Но к языку — органу в полости рта. Так, верно будет сказать:

«Сегодня в магазин завезли языкОвую колбасу».

А вот «языковОй» — это тот, что относится к языку в значении «речь, средство общения». Как раз этот вариант и стоило выбрать Владимиру Владимировичу.

«Они говорили на разных языках, но уже через несколько часов с легкостью преодолели языковОй барьер», — корректный контекст употребления слова.

ДоскУ

«Лучше всего мясо перекладывать на деревянную доскУ или разогретую тарелку», — говорит Юлия Высоцкая в телепрограмме «Едим дома» на НТВ.

Конечно, можно списать эту ошибку на постоянную спешку, в которой она находится на съемочной площадке, а не на ее безграмотность. Но все же, в слове «доску» ставить ударение на второй слог — это грубая ошибка.

Существительное «доска» — женского рода единственного числа. Юлия Александровна употребила его в речи в винительном падеже. Вероятно, ударение поставила по аналогии с именительным, где оно как раз приходится на конец слова — «доскА». Но согласно языковым нормам, в таких словах при склонении по падежам ударение смещается. А в винительном приходится как раз на первый слог.

ЗавсегдатАйка

«Моя жена — завсегдатАйка клуба «Сибирь», — рассказывает Андрей Малахов в интервью Ксении Собчак.

Начнем с того, что у слова «завсегдатай» нет женской формы. Поэтому где бы ни поставил ударение ведущий, он все равно совершит ошибку.

Нужно запомнить, что в слове «завсегдАтай» ударный всегда третий слог, и никаких «завсегдатаек» нет. Верно говорить только так:

«Тамара удивительным образом сочетает две вещи — она отличница и завсегдАтай модных клубов».

ИстеблишмЕнт

Отар Кушанашвили был неоднократно замечен в любви к редким словам. Неудивительно, что нет-нет, да и мелькают в его речи неправильные ударения. Так, в одном из выпусков телепередачи «Партийная зона» на ТВ-6, где он ведущий, Отар Шалвович сообщил:

«Весь истеблишмЕнт здесь».

На самом же деле в этом слове ударным должен быть второй слог — «истЕблишмент». Объясняется это этимологией слова. Оно заимствовано из английского языка. В родном языке в этом существительном ударение падает на второй слог — «estAblishment». Такое же произношение сохранил и наш вариант лексемы.

пОднялся

«Самолет вновь пОднялся в воздух», — сообщила ведущая Арина Шарапова на канале ОРТ в программе «Время».

Вероятно, ошибка была сделана потому, что в слове «поднял» допустимо ударение как на первый слог — «пОднял», так и на второй — «поднЯл». Но в возвратном глаголе ударения на звук «о» нет. Равносильны варианты «поднЯлся» и «поднялсЯ».

УкрАинская

Эта ошибка очень распространена как в речи дикторов, так и у простых обывателей. Не обошла она стороной и Юлию Высоцкую. Снова в этом списке фигурирует ее передача «Едим дома» на НТВ.

«УкрАинская кухня все-таки очень вкусная. Там столько интересных рецептов!» — прозвучало в одном из выпусков кулинарного шоу.

А между тем, единственно верный вариант произношения этого слова — с ударением на «и» — «украИнская». Причина в названии государства, от которого и произошло прилагательное. Страна-то «УкраИна», а не «УкрАина».

ХристиАнин

«Нельзя считать христиАнином…», — сказала Инга Юмашева в телепередаче «Утро России. Вести».

Причина ошибки в произношении этого существительного кроется в его множественном числе — «христиАне». Но вот для единственного числа во всех падежах языковая норма требует ударения на последний слог — «христианИн, христианИна».

В недалеком прошлом дикторы на телевидении произносили только тексты, проверенные и одобренные «сверху». Сейчас, во времена прямых эфиров, личных блогов и постоянных импровизаций, ведущие то и дело допускают в речи ошибки, которые зачастую заметны даже школьникам. А чтобы действительно стать эталоном для зрителей, нужно постоянно развиваться и совершенствовать свою речь.

Руководитель:

Кокурина Анастасия Сергеевна

Учреждение:

МБОУ «Дальнеконстантиновская средняя школа» р.п. Дальнее Константиново

В процессе написания проекта по русскому языку на тему «Лингвистические ошибки на телевидении» правильно поставленные цели и задачи помогли автору чётко выстроить логическую цепочку отбора материала по заявленной теме и всесторонне изучить предмет исследования.

Подробнее о проекте:

Ученический проект по русскому языку на тему «Лингвистические ошибки на телевидении» написан в научно-публицистическом стиле. Решение поставленных автором задач сопровождалось творческим анализом научной литературы, текстов печатных и электронных СМИ, рекламы, а также других источников.

Данный исследовательский проект вполне соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода работам. Выводы и умозаключения, полученные в результате проведённых исследований, наблюдений, опроса, анкетирования логически правильны, обоснованы, доказаны конкретными примерами.

Полученные результаты исследований можно использовать в рамках учебного процесса (на уроках русского языка и факультативах).

Оглавление

Введение

1. Исследования по теме проекта.

2. Лингвистические ошибки и их классификация.

2.1 Речевые ошибки.