Я выступил с чтением рассказа на вечере начинающих авторов в клубе писателей.

А через год в журнале «Огонек» появился мой рассказ «Двойная ошибка»; характерно, что он был посвящен судьбе начинающего писателя. Мартовскими, грязно заквашенными улицами я бегал от одного газетного киоска к другому и спрашивал: нет ли последнего рассказа Нагибина?

Первая публикация светится в памяти ярче, чем первая любовь.

…На Волховском фронте мне пришлось не только выполнять свои прямые обязанности контрпропагандиста, но и сбрасывать листовки на немецкие гарнизоны, и выбираться из окружения под печально знаменитым Мясным бором, и брать (так и не взяв) «господствующую высоту». На протяжении всего боя с основательной артиллерийской подготовкой, танковой атакой и контратакой, стрельбой из личного оружия я тщетно силился разглядеть эту высоту, из-за которой гибло столько людей. Мне кажется, что после этого боя я стал взрослым.

Впечатлений хватало, жизненный опыт скапливался не по крупицам. Каждую свободную минуту я кропал коротенькие рассказы, и сам не заметил, как их набралось на книжку.

Тоненький сборник «Человек с фронта» вышел в 1943 году в издательстве «Советский писатель». Но еще до этого меня заочно приняли в Союз писателей. Произошло это с идиллической простотой. На заседании, посвященном приему в Союз писателей, Леонид Соловьев прочел вслух мой военный рассказ, а А. А. Фадеев сказал: «Он же писатель, давайте примем его в наш Союз…»

В ноябре 1942 года уже на Воронежском фронте мне крупно не повезло: дважды подряд меня засыпало землей. В первый раз во время рупорной передачи из ничьей земли, второй раз по пути в госпиталь, на базаре маленького городка Анны, когда я покупал варенец. Откуда-то вывернулся самолет, скинул одну-единственную бомбу, и я не попробовал варенца.

Из рук врачей я вышел с белым билетом – путь на фронт был заказан даже в качестве военного корреспондента. Мать сказала, чтобы я не оформлял инвалидности. «Попробуй жить, как здоровый человек». И я попробовал…

На мое счастье, газета «Труд» получила право держать трех штатских военкоров. Я работал в «Труде» до конца войны. Мне довелось побывать в Сталинграде в самые последние дни битвы, когда «дочищали» Тракторозаводской поселок, под Ленинградом и в самом городе, затем при освобождении Минска, Вильнюса, Каунаса и на других участках войны. Ездил я и в тыл, видел начало восстановительных работ в Сталинграде и как там собрали первый трактор, как осушали шахты Донбасса и рубили обушком уголек, как трудились волжские портовые грузчики и как вкалывали, сжав зубы, ивановские ткачихи…

Все виденное и пережитое тогда неоднократно возвращалось ко мне много лет спустя в ином образе, и я опять писал о Волге и Донбассе военной поры, о Волховском и Воронежском фронтах и, наверное, никогда не рассчитаюсь до конца с этим материалом.

После войны я занимался в основном журналистикой, много ездил по стране, предпочитая сельские местности.

К середине 1950-х я разделался с журналистикой и целиком отдался чисто литературной работе. Выходят рассказы, добро замеченные читателями, – «Зимний дуб», «Комаров», «Четунов сын Четунова», «Ночной гость», «Слезай, приехали». В критических статьях появились высказывания, что я наконец-то приблизился к художнической зрелости.

В последующую четверть века у меня вышло много сборников рассказов: «Рассказы», «Зимний дуб», «Скалистый порог», «Человек и дорога», «Последний штурм», «Перед праздником», «Ранней весной», «Друзья мои, люди», «Чистые пруды», «Далекое и близкое», «Чужое сердце», «Переулки моего детства», «Ты будешь жить», «Остров любви», «Берендеев лес» – перечень далеко не полный. Обратился я и к более крупному жанру. Кроме повести «Трудное счастье», в основе которой лежит рассказ «Трубка», я написал повести: «Павлик», «Далеко от войны», «Страницы жизни Трубникова», «На кордоне», «Перекур», «Встань и иди» и другие.

Один из ближайших моих друзей взял меня однажды на утиную охоту. С тех пор в мою жизнь прочно вошла Мещера, мещерская тема и мещерский житель, инвалид Отечественной войны, егерь Анатолий Иванович Макаров. Я написал о нем книгу рассказов и сценарий художественного фильма «Погоня», но, помимо всего, я просто очень люблю этого своеобычного, гордого человека и ценю его дружбу.

Ныне мещерская тема, а правильнее сказать, тема «природа и человек» осталась у меня лишь в публицистике – не устаю надсаживать горло, взывая о снисхождении к изнемогающему миру природы.

О своем Чистопрудном детстве, о большом доме с двумя дворами и винными подвалами, о незабвенной коммунальной квартире и ее населении я рассказал в циклах «Чистые пруды», «Переулки моего детства», «Лето», «Школа». Последние три цикла составили «Книгу детства».

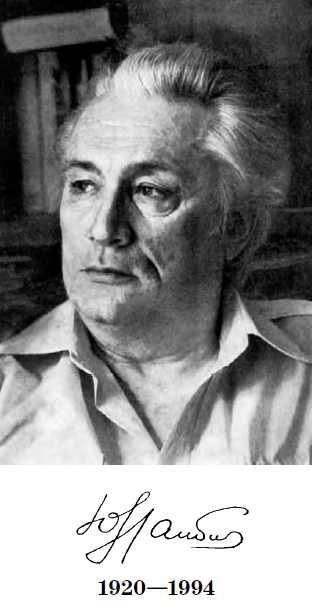

Нагибин Юрий

Сильнее всех иных велений (Князь Юрка Голицын)

Юрий Маркович Нагибин

Сильнее всех иных велений

(Князь Юрка Голицын)

Повесть

Об авторе

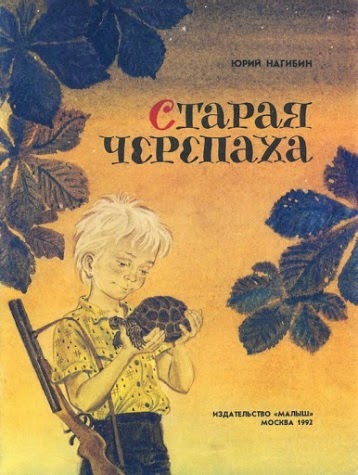

Юрий Маркович Нагибин родился в 1920 году в Москве, в семье служащего. Первый рассказ Ю.Нагибина «Двойная ошибка», посвященный судьбе начинающего писателя, появился в журнале «Огонек» в 1940 году.

После короткого пребывания в медицинском институте Ю.Нагибин перешел на сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. В начале 1942 года ушел с третьего курса на фронт и до февраля 1943 года находился в рядах действующей армии на политработе. Был контужен и по выздоровлении до конца войны работал военным корреспондентом газеты «Труд».

Первый сборник рассказов Ю.Нагибина «Человек с фронта» вышел во время войны. Затем последовали книги: «Зерно жизни» (1948), «Зимний дуб» (1955), «Скалистый порог» (1958), «Друзья мои, люди» (1961), «Чистые пруды» (1962), «Далекое и близкое» (1965), «На тихом озере» (1966), «Чужое сердце» (1969), «Переулки моего детства» (1970), «Ты будешь жить» (1974), «Остров любви» (1977), «Берендеев лес» (1978), «Наука дальних странствий» (1982), «Царскосельское утро» (1983), «Река Гераклита» (1984), «Музыканты» (1986), «Поездка на острова» (1987), книги статей и публицистики: «Не чужое ремесло» (1983) и «Время жить» (1987).

В 1980 — 1981 гг. в издательстве «Художественная литература» вышло собрание сочинений Юрия Нагибина в четырех томах.

Произведения писателя переведены на многие иностранные языки.

Юрий Нагибин много и плодотворно работает в кино. Им написаны сценарии более чем трех десятков фильмов. Из них наибольшую популярность приобрели: «Председатель», «Ночной гость», «Бабье царство», «Директор», «Самый медленный поезд», «Загадка Кальмана», «Чайковский», «Дерсу Узала» (последние два в соавторстве). Фильм «Дерсу Узала» получил Золотой приз на IX Московском международном фестивале кинофильмов и премию «Оскар» (1976), ежегодно присуждаемую Американской киноакадемией лучшим фильмам.

С детства и до седых волос его звали «Юрка». Не «Юрий» и не «Georges», как было принято в тех кругах, где он вращался; французов изгнали с горьких полей России, но не из гостиных, не из пансионов и классных комнат — месье и мадам по-прежнему оставались главными наставниками дворянских детей. Аристократы изъяснялись только по-французски, иные, как военный министр, впоследствии шеф жандармов, князь В.А.Долгоруков, не могли набросать по-русски коротенькой записки; сам Николай I, русский царь, бестрепетной рукой писал: «арьмия», «перьвый», «пущай». О том, как прижилась к Голицыну, красавцу-богатырю, его кличка, красноречиво свидетельствует такой случай. Когда он женился, молодая Голицына сочла необходимым представиться его тетке Долгоруковой. Красивая, гордая до спесивости дама приняла новую родственницу необъяснимо сухо. Она небрежно осведомилась: «Который Голицын ваш муж?» «Georges», — пролепетала Екатерина Николаевна, маленькая, миловидная, ужасно застенчивая. Долгорукова холодно кивнула и повела своих гостей показывать недавно приобретенные картины. Екатерина Николаевна ушла от нее в слезах. Об этом стало известно другой тетке князя — Потемкиной. При встрече она укорила сестру за дурной прием, оказанный жене Юрки.

— Как — Юрки? — вскричала пораженная Долгорукова. — Что же она сразу не сказала? А выдала себя за жену какого-то Жоржа. Мне и в голову не пришло, что речь идет о Юрке.

И она хотела немедленно ехать к Екатерине Николаевне с извинениями.

Юрку Голицына любили и побаивались. У этого колосса с простодушным, открытым лицом, рано украсившимся великолепными бакенбардами, усами и подусниками, был живой, насмешливый ум, острый язык и всегдашняя готовность к действию: мужчину, даже родовитого, он мог запросто поколотить, а потом с величайшим хладнокровием выйти к барьеру, женщину смутить, выставить дурой. И все-таки его любили — за сердечность, честность, размах, прямоту. Недаром профессор Московского университета А.З.Зиновьев говорил: «Даже самые недостатки князя Голицына более симпатичны, чем достоинства других».

Голицын принадлежал к одному из лучших родов, ведущих свое начало от Гедимина; лишь Рюриковичи — потомки легендарного варяга — считались еще знатнее. Тот Гедиминович, от которого пошла фамилия Голицын, был сыном боярина Булгака и правнуком князя Новгородского и Ладожского Норимунда (в крещении Глеба), что приходился сыном великому Гедимину. Голица* прославился в походах «мышцей бранной». Он удачно воевал против крымских татар и менее счастливо — против Литвы. Взятый в плен под Оршей, он освободился лишь за два года до смерти, которую встретил послушником в Троице-Сергиевом монастыре.

______________

* Голица — кожаная рукавица без подкладки, являвшаяся обязательной принадлежностью воинского снаряжения, так сказать, «боевая рукавица». Прозвище это столь же «военное», как «Шишак», «Тигилей».

Его сын умножил воинскую славу Голицыных, удержав хана Саип-Гирея на Пахре; в дальнейшем он был одним из главных воевод при взятии Казани. В роду Голицыных числилось двадцать два боярина, три окольничих, два кравчих. Словом, на предков Юрию Голицыну не приходилось жаловаться. Он не кичился своей знатностью, слишком бесспорной и непреложной, идущей из глубины веков, из полулегендарной тьмы. Что не мешало этому противоречивому человеку ронять такие сентенции: «Мне приходилось позволять аплодировать себе даже тем, у кого нет предков». Он был создателем и капельмейстером сперва крепостного хора, а после освобождения крестьян — наемного хора, с которым объездил пол-России.

Как только его не называли: «последний из могикан российского барства», «обломок всея Руси», — не умещавшийся в обычных пределах, он поражал современников переливами своего оригинальнейшего характера, порожденного русскими пространствами, грозами и ветрами, вьюгами и метелями, печалью бескрайней земли и бешеной удалью, без которой не одолеть, не осилить пустынной разобщенности. И все же мне не пришло бы в голову тревожить тень бывшего баловня гостиных, губернского витии, блистательного камергера, бесстрашного дуэлянта, кутилы, картежника, любимца женщин и острослова, если бы он не получил права в исходе своего века сказать: «Я не был рожден помещиком. И конечно, в чужих ли краях буду или на родине, однажды принятого решения я никогда не изменю и останусь тверд в намерении моем — жить собственным трудом».

Его детство складывалось так, чтобы дать полную волю неистовой натуре. Он рано потерял мать, которую обожал; для него, как и для Лермонтова, это оказалось невосполнимой утратой на всю жизнь. Когда служанка принесла ему горестную весть, малютка Гаргантюа сшиб ее с ног ударом кулачка. То была расплата за нестерпимую боль, какую она ему невольно причинила.

Отец его был личностью незаурядной. Высокоодаренный музыкант-любитель, один из лучших виолончелистов тогдашней России, меломан, тонкий музыкальный критик, он удостоился дружбы нелюдимого Бетховена, который написал и посвятил Голицыну увертюру «Освящение дома» и создал по его заказу три знаменитых «голицынских квартета». Усилиями Голицына состоялось исполнение величайшего после 9-й симфонии произведения Бетховена — «Торжественной мессы». Он привлек лучших артистов немецкой оперной труппы, выступавшей в Петербурге, и хор из певчих придворной капеллы.

Таланты Николая Борисовича Голицына не ограничивались музыкальной сферой: он писал стихи и одним из первых перевел на французский язык и лирику, и гражданские стихи Пушкина, за что поэт письменно благодарил его. Участник войны двенадцатого года, храбрый офицер, аристократ с головы до пят, европеец по взглядам, привычкам, всему поведению, он вступил в конфликт с официальной церковью, опубликовав в Лейпциге брошюру, содержащую хулу на русское православие. Он был фигурой своеобразной и вместе с тем типической. Серьезные размышления, окрашенные скепсисом, музицирование, чересчур осмотрительное, ибо он не хотел переступать черты, отделяющей чистоплюйное дилетантство от черного пота профессионализма (на это решился его сын), не мешали ему быть дамским угодником, изящным светским пустословом, желанным и усердным посетителем салонов. Недюжинный, очень одаренный и едко умный человек, он прожил как-то сбоку от своего времени, не решившись всерьез вмешаться в его коловращение. Во всем он останавливался на пороге: в музыке, поэзии, идейной борьбе — еще шаг, и он бы резко обрисовался, выделился в групповом портрете петербургских и провинциальных светских львов. Но этого усилия он не сделал — не хотел.

Замечательно его равнодушие к сыну, нарушаемое изредка капризными вспышками нежности. Он охотно говорил, что любит, когда дети плачут. «Почему?» — недоумевал собеседник. «Потому что тогда их выводят из комнаты», — с меланхолической улыбкой отвечал хрупкий, благородно бледный, похожий на фарфоровую статуэтку сибарит. Состояние сыну досталось от матери — большое торговое село Салтыки в Тамбовской губернии, с полутора тысячами душ, поэтому за его будущее отец был спокоен, впрочем, он и вообще не слишком волновался о судьбе сына, предоставив его заботам многочисленных тетушек, и даже поспешил сложить с себя опекунство, как только вступил в новый брак. Дав сыну в наследство самое ценное: музыкальный дар, — правда, он и этому обстоятельству не придавал значения, — поклонник и вдохновитель Бетховена был глубоко равнодушен к успехам Юрки в искусстве, как и во всем прочем.

Лишь однажды испытал он чувство отцовской гордости, когда сын сыграл с ним довольно злую и неаппетитную шутку. Юрка рано начал появляться в свете, пожиная лавры сердцееда и остроумца. Он принадлежал к диаметрально противоположному типу мужчин, нежели его изящный, утонченный, с узкой кистью руки отец. Юрка — богатырь, косая сажень в плечах, с огромными лапищами, свободно охватывающими две октавы, румянец во всю щеку, из-под густых бровей ласково, чуть усмешливо смотрят большие коричневые чуть навыкате глаза. И в кого он таким уродился — не понять, мать тоже была нежного сложения, правда, тетки покрупнее, но вообще ни Салтыковы, ни Голицыны предыдущего поколения ни статью, ни дородством не отличались. В ту пору, о которой идет речь, Юрка еще оставался стройным, хотя внимательный взгляд мог высмотреть ту плотную осанистость с намеком на брюшко, которая придет к нему уже в тридцать лет, чтобы потом обрести раблезианские формы. Может быть, в этой несхожести коренилось равнодушие отца к сыну и одновременно дух соперничества: претендуя на особое внимание света, оба шармера — один уходящего, другой наступающего времени — ревниво следили за успехами друг друга, и не было для них большего удовольствия, чем взять верх у какой-то красавицы. Как ни странно, седеющий, сильно надушенный, с вольтеровской улыбкой на тонких бескровных губах и сероватой кожей кавалер нередко побеждал пышущего здоровьем и молодой силой соперника, не обделенного ни умом, ни находчивостью, ни отвагой; даже характерное заикание придавало особый шарм Юрке.

Однажды после светского раута, на котором цветущая молодость капитулировала перед гниловатым очарованием старости, отец и сын, жившие в ту пору вместе, сошлись перекусить перед очередными визитами. Старый Голицын, одетый с особой тщательностью и изыском, раздушенный и напомаженный, собирался дать сыну последнее решительное сражение и, фигурально выражаясь, сбросить его за борт. И вдруг оказалось, что, подавленный неудачей, тот добровольно уступает поле боя. Лакей как раз принес «живой», невероятно пахучий лимбургский сыр, усладу гурманов. Но старик, хотя у него был легкий насморк, замахал руками, чтобы тот немедленно унес «эту гадость». Юрка остановил лакея. «Папа, я никуда не поеду, мне надо время, чтобы оправиться от вчерашнего фиаско. Останусь утешаться прекрасным сыром и шабли». — «Как хочешь, мой мальчик», — самодовольно сказал Николай Борисович и потянулся за крылышком цыпленка. Он не заметил, что Юрка сунул ему в карман кусочек благоуханного сыра. Перед отъездом, сказав, что он весь пропах «гессенской заразой» — чувствительный нос учуял что-то сквозь насморочную слизь, — старый князь спрыснулся крепчайшими духами и в отменном расположении духа отправился с визитами. Каково же было его недоумение, перешедшее вскоре в ужас, когда и в элегантных будуарах он чувствовал гнилостный запах, а дамы, беседуя с ним, держали у носа платок.

Он требовал, чтобы швейцары осматривали его туалет, но все на нем было чисто и безукоризненно. В конце концов, совершенно убитый, он вынужден был прервать визиты и вернуться домой. Ему захотелось поделиться с сыном своей неудачей, но камердинер, помогавший ему раздеваться, сказал, что тот внезапно собрался и поехал с визитами. «Странно!.. — промолвил сбитый с толку князь. — Скажи-ка, любезный, а ты ничего не чувствуешь?» — и он пошевелил в воздухе пальцами. «Как не чувствовать, ваше сиятельство, когда вы изволите носить при себе столь ароматный продукт!» — и камердинер извлек из заднего кармана княжеских брюк смердящий кусочек. Князь расхохотался, ему понравилось, что сын прибегнул к столь низменной уловке, как бы признав тем самым превосходство отца, которого не мог осилить ни внешностью, ни умом, ни обаянием, а лишь куском червивого сыра. Кроме того, при всей утонченности он был страстным поклонником кюре из Медона, равно и Боккаччо, — безобразная выходка в Панурговом духе доставила ему радость погружения в пряное веселие Ренессанса.

Но все это случилось гораздо позже, когда для Юрки пришла пора мятежной юности, а до этого было много всякой, не слишком веселой жизни. Николай Борисович недолго вдовствовал: через два года после смерти жены он сочетался по любви вторым браком. В знак протеста сын отказался присутствовать при брачной церемонии. Насильно облаченный в нарядный костюмчик, он забился в угол и не дал себя извлечь оттуда, несмотря на все усилия родных, мамушек и дюжих дворовых. Он брыкался, кусался, дрался, ревел и визжал, будто его режут. После этого Николай Борисович окончательно отступился от своего первенца, доверив его любовному, но бестолковому попечению мамушек, теток, бабушек. Потом настал черед гувернеров и учителей. Число семь — роковое в зоревой жизни Юрки Голицына: у него было семь кормилиц, семь нянек, семь гувернеров и семь учебных заведений. Можно подумать, что отсюда пошла поговорка: у семи нянек дитя без глаза. Трудно понять, почему он действительно не окривел, и еще труднее — почему не окривели его попечители. Чуть что, он пускал в ход кулаки, нисколько не сообразуясь ни с возрастом, ни с положением, ни с физической силой истинного или воображаемого обидчика. Уже в Пажеском корпусе он неутомимо дрался на шпагах, лишь маской защищая лицо и пренебрегая остальными доспехами; войдя в раж, он продолжал ожесточенно сражаться с исколотой рукой, с кровоточащими ранами по всему телу. Он был отважным и ловким бойцом, но пренебрегал обороной, верный одному призыву: вперед, в атаку! — Сражаясь так яростно и кроваво, он сам редко наносил раны товарищам, сострадая чужой боли. Это первый и далеко не побочный признак художественной натуры — бережность к любой жизни. Вот почему ни меткий Пушкин, ни отличный стрелок и фехтовальщик Лермонтов, ни бесстрашный Кюхельбекер не побеждали ни на одной дуэли, а первые двое пали на «поле чести».

Под уклон дней Юрий Голицын решил написать воспоминания. Он составил весьма подробный конспект и несколько талантливых набросков, относящихся к разным периодам его жизни; мемуары так и остались в замысле. В той части, где конспект касается его детских лет, пестрят такие записи: «Пущенная чернильница в М.Chaplon… Избиение француза Chaplon воспитанниками пансиона Робуша в Харькове… Скандал мой с директором Метлеркампфом. — Пущенные в него часы. — Небывалый способ наказания шиповником… Пансион Тритена. Безнравственность этого заведения и безобразия самого Тритена. — Я уже не дитя!»

Никаких подробностей князь не сообщил, да в них едва ли есть нужда.

Как уже говорилось, Николай Борисович поспешил скинуть с себя докучные путы опекунства, когда сын находился в самом нежном возрасте; вместо одного полупризрачного отца Юрка получил кучу незримых покровителей, на которых ему нечего было жаловаться: любое его желание, любой каприз выполнялись беспрекословна, хотя и с некоторой канителью. Со школьным образованием Юрки дело явно не заладилось, к тому же рано и резко обрисовавшийся характер сына сулил немало тревог, и любящий тишину Николай Борисович благоразумно решил проложить между собой и Юркой тысячу верст, отправив его в Петербург для поступления в Пажеский корпус.

Юрка не испытывал тяги к военной службе, был слишком распущен, своеволен и ничуть не склонен к подчинению даже слабой дисциплине. В нем с мальчишеских лет причудливо уживались мечты о светских победах с тягой к сельской жизни, вроде бы чуждой его живой, горячей и подвижной натуре. Возможно, в нем звучали родовые голоса? Но Пажеский корпус был доступен лишь сыновьям лиц III класса, а Николай Борисович дослужился в армии только до полковничьего чина. Надежду на избавление от Юрки он черпал в давнем полуобещании государя.

Несколько лет назад, когда Юрка жил у своей тетки княгини Екатерины Александровны Долгоруковой, терроризируя ее гостей и весь дом и тем не менее пользуясь всеобщей любовью, его взяли во дворец на детский костюмированный бал. Он был одет испанским пажом. Роскошный костюм с кружевами, лентами, золотым шитьем и буфами необыкновенно шел стройному мальчику, и, когда он ловко вел свою кузину в полонезе, вызывая восхищенный шепот придворных, на него обратил милостивое внимание император Николай I.

— Кто этот прелестный паж в красном костюме? — спросил он обер-камергера престарелого графа Головкина.

— Мой правнук Голицын, ваше императорское величество, — с грациозным поклоном вельможи екатерининских времен ответил старый царедворец и льстиво добавил: — От вашего величества зависит превратить его из красного в зеленый.

Николай не принадлежал к «быстрым разумом Невтонам», он уставился рачьими глазами на Головкина, поняв поначалу лишь одно, что к нему обратились с замаскированной просьбой, чего он не терпел на балах, но затем смекнул, что почтенный старец намекает на Пажеский корпус.

— Какого он Голицына сын? — строго спросил государь.

— Николая Борисовича, ваше величество.

— Штафирки? Музыканта?

— Он дрался под Бородином, проделал персидскую кампанию и вышел в отставку полковником.

— Этого мало, граф. Ему надо было дослужиться до генерал-лейтенанта.

Улыбаясь еще более тонко и почтительно, обер-камергер позволил себе напомнить государю, что предком юного Голицына был знаменитый петровский фельдмаршал Михаил Михайлович Голицын.

Николай не был силен в истории, он нахмурился.

— Ты говоришь о том Голицыне?..

— Да, ваше величество, о том самом, — подхватил придворный, — который на приказ Петра Великого снять осаду с Шлиссельбурга сказал посланному: «Передай государю, что я теперь принадлежу богу и России, а потом принесу повинную голову на плаху».

В жилах Романовых, идущих от пьяненького Петра III, едва ли была хоть капля крови преобразователя России, тем охотнее подчеркивали они свое родство с великим предком, хотя мелочность, косность, приверженность к фрунту и муштре были полным отрицанием петровской идеи и сути.

— Что ж ты не договариваешь, граф, — важно сказал Николай, вспомнив сей исторический анекдот, а возможно и быль. — Фельдмаршал взял Шлиссельбург, а на вопрос пращура, какой он хочет награды, ответил: «Прости Репнина», — хотя князь Репнин был его злейшим врагом. Смелость, преданность, великодушие надеюсь, твой правнук явит сии непременные качества русского дворянина. Он будет зачислен в Пажеский корпус кандидатом.

Но кандидат с самого начала отверг триединство, украшающее истинного русского дворянина: с завидной смелостью он заявил, что плевать хотел на Пажеский корпус и на военную карьеру, явив тем самым отсутствие преданности государю и великодушия к своему старому покровителю. Напрасно князь Илья Андреевич Долгоруков убеждал его, что Россия есть государство по преимуществу военное, стало быть, военная служба выше и важнее всякой другой. Нигде нельзя так быстро выдвинуться, тем более что в воздухе стойко пахнет порохом, а государь взял на себя ответственность за сохранение всеобщего мира и неизменности европейского порядка. Эта политика надолго, так что рука дворянина должна лежать на эфесе шпаги. Он говорил с племянником, как со взрослым человеком, но взрослость и Юрка Голицын — две вещи несовместные.

Того, в чем не преуспел адъютант великого князя, добилась своим невинным лепетом одна из юных кузин Юрки: ему на редкость пойдет военная форма, он создан для коня, доломана и ментика, и, боже мой, разве устоит перед ним хоть одна красавица!.. Хотя кавалеру не было и одиннадцати лет, сердце его воспламенилось, а руки рванулись к оружию.

Но поступить в Пажеский корпус оказалось далеко не простым делом. Николай любил красивые жесты, любил произвести впечатление щедрости, великодушия, ничуть не заботясь о том, будет ли иметь последствие его милостивое движение. Так было и на этот раз. Кандидатов насчитывалось ни много ни мало 150 человек, и большинство из них имело все преимущества перед Юркой Голицыным. Родичи кандидата не знали, как обойти это препятствие. Тревожить вторично Николая престарелый царедворец наотрез отказался. Вместо Пажеского корпуса Юрка попал в надежные теплые руки лучшего из своих гувернеров, месье Мануэля, седьмого по счету.

Этот молодой, миловидный и добродушный блондин, разительно не похожий на других французских наставников князя: чернявых, горбоносых, крикливых субъектов, нашел ключ к характеру маленького дьяволенка, каким Юрка вполне серьезно представлялся многим простым душам; приживалки княгини Долгоруковой настойчиво советовали прибегнуть к изгнанию беса по одному из древних надежных, хотя и опасных для здоровья, даже жизни одержимого, способов.

Мануэль никогда не перечил Юрке, но доводил каждую дурацкую, зачастую рискованную выходку своего воспитанника до абсурда. Юрка мчался на пруд, чтобы кинуться в заросшую ряской тухлую воду и, симулируя самоубийство, выгадать еще больше свободы, без того ничем не сдерживаемой, Мануэль опережал его и в своем голубом сверкающем золотыми начищенными пуговицами фраке кидался с мостков в пруд. Выныривал он облепленной водорослями, с запутавшейся в волосах ситой, до того жалкий и несчастный, что у Юрки пропадало всякое желание «топиться». Если же он начинал буйствовать, реветь, кочевряжиться, кататься по полу и дрыгать ногами, месье Мануэль не пытался ему помешать, напротив, с заинтересованной улыбкой говорил: «Как славно! Одно удовольствие смотреть. Но не можете ли вы кричать чуточку погромче? В прошлый раз у вас лучше получалось. Сегодня вы ленитесь». Мануэль не притворялся, не покусывал губ, чувствовалось, что шумное представление его не раздражает, а раз так, то оно утрачивало всякий смысл. Терпение у месье Мануэля было безгранично, добродушие беспредельно, и, отчаявшись вывести из себя легкого, уравновешенного человека, Юрка потерял вкус к приступам бешенства. К тому же месье Мануэль приятно пел, был ловок в физических упражнениях, не докучал чрезмерно науками, и Юрка всей душой привязался к своему молодому и всегда какому-то праздничному гувернеру.

И тут князем Николаем Борисовичем овладел один из редких приступов отцовской нежности: он решительно потребовал Юрку к себе. Одновременно пришли деньги на покупку лошадей, экипажа и дорожных припасов. Рыдающая княгиня Долгорукова в последний раз прижала к груди «бедного сиротку», которого не только не осуждала за буйный нрав, но любила и жалела всем своим большим теплым сердцем, и экипаж взял путь на Москву.

И сразу начались странности. Еще до выезда из Петербурга к Юрке и его гувернеру присоединилась славная компания: толстая женщина с рыжими волосами, ее чернявая дочь подросткового возраста и какой-то длинноносый субъект с обсыпанным перхотью воротником. Милого месье Мануэля как подменили. Он начал пить в карете, когда миновали Нарвскую заставу, продолжал под сенью придорожных кустов, там расстилалась скатерть-самобранка, в корчмах, на постоялых дворах, где запасы вин рачительно пополнялись. Он ни минуты не был трезвым. О Юрке он напрочь забыл, целиком посвятив себя рыжей толстухе. Он беспрерывно осыпал ее нежностями — целовал, обнимал, тискал и что-то шептал в большое красное ухо, оттянутое тяжелой серьгой. В карете было тесно, и потрясенного, забывшего о всей своей фанаберии Юрку уложили на пол. Он оказался притиснутым к жирным ногам пассии месье Мануэля, их душное и беспокойное соседство было так нестерпимо, что он поднял крик. Тогда его пересадили на козлы, как казачка или лакея, но и этого унижения оказалось мало, на козлы забралась чернявая и стала просвещать мальчика по части тех упражнений, которым успешно предавались в карете ее мать с месье Мануэлем. Юрка не знал, куда деваться от ее унизительных и стыдных прикосновений. Но поднять руку на «женщину» этот рыцарь не мог.

Как ни наивен был Юрка, он быстро разобрался в происходящем: месье Мануэль увез жену от мужа, в похищении ему помогал длинноносый проходимец. Мануэль вовсе не был злодеем, но расслабленным пьяницей, он сразу попал под каблук своей подруги, принеся ей в жертву воспитанника. Он не изменился к Юрке, но был поставлен перед выбором: либо любовь и вино, либо удобства избалованного барчонка, естественно, он выбрал первое и отводил душу после долгого воздержания.

Нагибин Юрий

Сильнее всех иных велений (Князь Юрка Голицын)

Юрий Маркович Нагибин

Сильнее всех иных велений

(Князь Юрка Голицын)

Повесть

Об авторе

Юрий Маркович Нагибин родился в 1920 году в Москве, в семье служащего. Первый рассказ Ю.Нагибина «Двойная ошибка», посвященный судьбе начинающего писателя, появился в журнале «Огонек» в 1940 году.

После короткого пребывания в медицинском институте Ю.Нагибин перешел на сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. В начале 1942 года ушел с третьего курса на фронт и до февраля 1943 года находился в рядах действующей армии на политработе. Был контужен и по выздоровлении до конца войны работал военным корреспондентом газеты «Труд».

Первый сборник рассказов Ю.Нагибина «Человек с фронта» вышел во время войны. Затем последовали книги: «Зерно жизни» (1948), «Зимний дуб» (1955), «Скалистый порог» (1958), «Друзья мои, люди» (1961), «Чистые пруды» (1962), «Далекое и близкое» (1965), «На тихом озере» (1966), «Чужое сердце» (1969), «Переулки моего детства» (1970), «Ты будешь жить» (1974), «Остров любви» (1977), «Берендеев лес» (1978), «Наука дальних странствий» (1982), «Царскосельское утро» (1983), «Река Гераклита» (1984), «Музыканты» (1986), «Поездка на острова» (1987), книги статей и публицистики: «Не чужое ремесло» (1983) и «Время жить» (1987).

В 1980 — 1981 гг. в издательстве «Художественная литература» вышло собрание сочинений Юрия Нагибина в четырех томах.

Произведения писателя переведены на многие иностранные языки.

Юрий Нагибин много и плодотворно работает в кино. Им написаны сценарии более чем трех десятков фильмов. Из них наибольшую популярность приобрели: «Председатель», «Ночной гость», «Бабье царство», «Директор», «Самый медленный поезд», «Загадка Кальмана», «Чайковский», «Дерсу Узала» (последние два в соавторстве). Фильм «Дерсу Узала» получил Золотой приз на IX Московском международном фестивале кинофильмов и премию «Оскар» (1976), ежегодно присуждаемую Американской киноакадемией лучшим фильмам.

С детства и до седых волос его звали «Юрка». Не «Юрий» и не «Georges», как было принято в тех кругах, где он вращался; французов изгнали с горьких полей России, но не из гостиных, не из пансионов и классных комнат — месье и мадам по-прежнему оставались главными наставниками дворянских детей. Аристократы изъяснялись только по-французски, иные, как военный министр, впоследствии шеф жандармов, князь В.А.Долгоруков, не могли набросать по-русски коротенькой записки; сам Николай I, русский царь, бестрепетной рукой писал: «арьмия», «перьвый», «пущай». О том, как прижилась к Голицыну, красавцу-богатырю, его кличка, красноречиво свидетельствует такой случай. Когда он женился, молодая Голицына сочла необходимым представиться его тетке Долгоруковой. Красивая, гордая до спесивости дама приняла новую родственницу необъяснимо сухо. Она небрежно осведомилась: «Который Голицын ваш муж?» «Georges», — пролепетала Екатерина Николаевна, маленькая, миловидная, ужасно застенчивая. Долгорукова холодно кивнула и повела своих гостей показывать недавно приобретенные картины. Екатерина Николаевна ушла от нее в слезах. Об этом стало известно другой тетке князя — Потемкиной. При встрече она укорила сестру за дурной прием, оказанный жене Юрки.

— Как — Юрки? — вскричала пораженная Долгорукова. — Что же она сразу не сказала? А выдала себя за жену какого-то Жоржа. Мне и в голову не пришло, что речь идет о Юрке.

И она хотела немедленно ехать к Екатерине Николаевне с извинениями.

Юрку Голицына любили и побаивались. У этого колосса с простодушным, открытым лицом, рано украсившимся великолепными бакенбардами, усами и подусниками, был живой, насмешливый ум, острый язык и всегдашняя готовность к действию: мужчину, даже родовитого, он мог запросто поколотить, а потом с величайшим хладнокровием выйти к барьеру, женщину смутить, выставить дурой. И все-таки его любили — за сердечность, честность, размах, прямоту. Недаром профессор Московского университета А.З.Зиновьев говорил: «Даже самые недостатки князя Голицына более симпатичны, чем достоинства других».

Голицын принадлежал к одному из лучших родов, ведущих свое начало от Гедимина; лишь Рюриковичи — потомки легендарного варяга — считались еще знатнее. Тот Гедиминович, от которого пошла фамилия Голицын, был сыном боярина Булгака и правнуком князя Новгородского и Ладожского Норимунда (в крещении Глеба), что приходился сыном великому Гедимину. Голица* прославился в походах «мышцей бранной». Он удачно воевал против крымских татар и менее счастливо — против Литвы. Взятый в плен под Оршей, он освободился лишь за два года до смерти, которую встретил послушником в Троице-Сергиевом монастыре.

______________

* Голица — кожаная рукавица без подкладки, являвшаяся обязательной принадлежностью воинского снаряжения, так сказать, «боевая рукавица». Прозвище это столь же «военное», как «Шишак», «Тигилей».

Его сын умножил воинскую славу Голицыных, удержав хана Саип-Гирея на Пахре; в дальнейшем он был одним из главных воевод при взятии Казани. В роду Голицыных числилось двадцать два боярина, три окольничих, два кравчих. Словом, на предков Юрию Голицыну не приходилось жаловаться. Он не кичился своей знатностью, слишком бесспорной и непреложной, идущей из глубины веков, из полулегендарной тьмы. Что не мешало этому противоречивому человеку ронять такие сентенции: «Мне приходилось позволять аплодировать себе даже тем, у кого нет предков». Он был создателем и капельмейстером сперва крепостного хора, а после освобождения крестьян — наемного хора, с которым объездил пол-России.

Как только его не называли: «последний из могикан российского барства», «обломок всея Руси», — не умещавшийся в обычных пределах, он поражал современников переливами своего оригинальнейшего характера, порожденного русскими пространствами, грозами и ветрами, вьюгами и метелями, печалью бескрайней земли и бешеной удалью, без которой не одолеть, не осилить пустынной разобщенности. И все же мне не пришло бы в голову тревожить тень бывшего баловня гостиных, губернского витии, блистательного камергера, бесстрашного дуэлянта, кутилы, картежника, любимца женщин и острослова, если бы он не получил права в исходе своего века сказать: «Я не был рожден помещиком. И конечно, в чужих ли краях буду или на родине, однажды принятого решения я никогда не изменю и останусь тверд в намерении моем — жить собственным трудом».

Его детство складывалось так, чтобы дать полную волю неистовой натуре. Он рано потерял мать, которую обожал; для него, как и для Лермонтова, это оказалось невосполнимой утратой на всю жизнь. Когда служанка принесла ему горестную весть, малютка Гаргантюа сшиб ее с ног ударом кулачка. То была расплата за нестерпимую боль, какую она ему невольно причинила.

Отец его был личностью незаурядной. Высокоодаренный музыкант-любитель, один из лучших виолончелистов тогдашней России, меломан, тонкий музыкальный критик, он удостоился дружбы нелюдимого Бетховена, который написал и посвятил Голицыну увертюру «Освящение дома» и создал по его заказу три знаменитых «голицынских квартета». Усилиями Голицына состоялось исполнение величайшего после 9-й симфонии произведения Бетховена — «Торжественной мессы». Он привлек лучших артистов немецкой оперной труппы, выступавшей в Петербурге, и хор из певчих придворной капеллы.

Таланты Николая Борисовича Голицына не ограничивались музыкальной сферой: он писал стихи и одним из первых перевел на французский язык и лирику, и гражданские стихи Пушкина, за что поэт письменно благодарил его. Участник войны двенадцатого года, храбрый офицер, аристократ с головы до пят, европеец по взглядам, привычкам, всему поведению, он вступил в конфликт с официальной церковью, опубликовав в Лейпциге брошюру, содержащую хулу на русское православие. Он был фигурой своеобразной и вместе с тем типической. Серьезные размышления, окрашенные скепсисом, музицирование, чересчур осмотрительное, ибо он не хотел переступать черты, отделяющей чистоплюйное дилетантство от черного пота профессионализма (на это решился его сын), не мешали ему быть дамским угодником, изящным светским пустословом, желанным и усердным посетителем салонов. Недюжинный, очень одаренный и едко умный человек, он прожил как-то сбоку от своего времени, не решившись всерьез вмешаться в его коловращение. Во всем он останавливался на пороге: в музыке, поэзии, идейной борьбе — еще шаг, и он бы резко обрисовался, выделился в групповом портрете петербургских и провинциальных светских львов. Но этого усилия он не сделал — не хотел.

Юрий Нагибин

Избранное (сборник)

© Нагибина А. Г., 1953–1971, 1988

© Тамбовкин Д. А., Николаева Н. А., иллюстрации, 1984

© Мазурин Г. А., рисунки на переплете, на шмуцтитуле, 2007, 2009

© Оформление серии, составление. ОАО «Издательство «Детская литература», 2009

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Рассказ о себе[1]

Я родился 3 апреля 1920 года в Москве, возле Чистых прудов, в семье служащего. Когда мне было восемь лет, мои родители расстались, и моя мать вышла замуж за писателя Я. С. Рыкачева.

Я обязан матери не только прямо унаследованными чертами характера, но основополагающими качествами своей человеческой и творческой личности, вложенными в меня в раннем детстве и укрепленными всем последующим воспитанием. Эти качества: уметь ощущать драгоценность каждой минуты жизни, любовь к людям, животным и растениям.

В литературном обучении я всем обязан отчиму. Он научил меня читать только хорошие книги и думать о прочитанном.

Мы жили в коренной части Москвы, в окружении дубовых, кленовых, вязовых садов и старинных церквей. Я гордился своим большим домом, выходившим сразу в три переулка: Армянский, Сверчков и Телеграфный.

И мать, и отчим надеялись, что из меня выйдет настоящий человек века: инженер или ученый в точных науках, и усиленно пичкали меня книгами по химии, физике, популярными биографиями великих ученых. Для их собственного успокоения я завел пробирки, колбу, какие-то химикалии, но вся моя научная деятельность сводилась к тому, что время от времени я варил гуталин ужасного качества. Я не ведал своего пути и мучился этим.

Зато все уверенней чувствовал себя на футбольном поле. Тогдашний тренер «Локомотива» француз Жюль Лимбек предсказывал мне большое будущее. Он обещал ввести меня к восемнадцати годам в дубль мастеров. Но моя мать не хотела смириться с этим. Видимо, под ее нажимом отчим все чаще убеждал меня что-нибудь написать. Да, вот так искусственно, не по собственному неотвратимому позыву, а под давлением извне началась моя литературная жизнь.

Я написал рассказ о лыжной прогулке, которую мы предприняли всем классом в один из выходных дней. Отчим прочел и грустно сказал: «Играй в футбол». Конечно, рассказ был плох, и все же я с полным основанием считаю, что уже в первой попытке определился мой столбовой литературный путь: не придумывать, а идти впрямую от жизни – или текущей, или минувшей.

Я отлично понял отчима и не пытался оспорить уничтожающую оценку, скрывавшуюся за его хмурой шуткой. Но писание захватило меня. С глубоким удивлением обнаружил я, как от самой необходимости перенести на бумагу несложные впечатления дня и черты хорошо знакомых людей странно углубились и расширились все связанные с немудреной прогулкой переживания и наблюдения. Я по-новому увидел моих школьных товарищей и нежданно сложный, тонкий и запутанный узор их отношений. Оказывается, писание – это постижение жизни.

И я продолжал писать, упорно, с мрачным ожесточением, и моя футбольная звезда сразу закатилась. Отчим доводил меня до отчаяния своей требовательностью. Порой я начинал ненавидеть слова, но оторвать меня от бумаги было делом мудреным.

Все же, когда я закончил школу, мощная домашняя давильня снова пришла в действие, и вместо литфака я оказался в 1-м Московском медицинском институте. Сопротивлялся я долго, но не мог устоять перед соблазнительным примером Чехова, Вересаева, Булгакова – врачей по образованию.

По инерции я продолжал старательно учиться, а учеба в медвузе – труднейшая. Ни о каком писании теперь и речи быть не могло. Я с трудом дотянул до первой сессии, и вдруг посреди учебного года открылся прием на сценарный факультет киноинститута. Я рванулся туда.

ВГИК я так и не кончил. Через несколько месяцев после начала войны, когда последний вагон с институтским имуществом и студентами ушел в Алма-Ату, я подался в противоположную сторону. Довольно порядочное знание немецкого языка решило мою военную судьбу. Политическое управление Красной армии направило меня в седьмой отдел Политического управления Волховского фронта. Седьмой отдел – это контрпропаганда.

Но прежде чем говорить о войне, расскажу о двух своих литературных дебютах. Первый, устный, совпал по времени с моим переходом из медицинского во ВГИК.

Я выступил с чтением рассказа на вечере начинающих авторов в клубе писателей.

А через год в журнале «Огонек» появился мой рассказ «Двойная ошибка»; характерно, что он был посвящен судьбе начинающего писателя. Мартовскими, грязно заквашенными улицами я бегал от одного газетного киоска к другому и спрашивал: нет ли последнего рассказа Нагибина?

Первая публикация светится в памяти ярче, чем первая любовь.

…На Волховском фронте мне пришлось не только выполнять свои прямые обязанности контрпропагандиста, но и сбрасывать листовки на немецкие гарнизоны, и выбираться из окружения под печально знаменитым Мясным бором, и брать (так и не взяв) «господствующую высоту». На протяжении всего боя с основательной артиллерийской подготовкой, танковой атакой и контратакой, стрельбой из личного оружия я тщетно силился разглядеть эту высоту, из-за которой гибло столько людей. Мне кажется, что после этого боя я стал взрослым.

Впечатлений хватало, жизненный опыт скапливался не по крупицам. Каждую свободную минуту я кропал коротенькие рассказы, и сам не заметил, как их набралось на книжку.

Тоненький сборник «Человек с фронта» вышел в 1943 году в издательстве «Советский писатель». Но еще до этого меня заочно приняли в Союз писателей. Произошло это с идиллической простотой. На заседании, посвященном приему в Союз писателей, Леонид Соловьев прочел вслух мой военный рассказ, а А. А. Фадеев сказал: «Он же писатель, давайте примем его в наш Союз…»

В ноябре 1942 года уже на Воронежском фронте мне крупно не повезло: дважды подряд меня засыпало землей. В первый раз во время рупорной передачи из ничьей земли, второй раз по пути в госпиталь, на базаре маленького городка Анны, когда я покупал варенец. Откуда-то вывернулся самолет, скинул одну-единственную бомбу, и я не попробовал варенца.

Из рук врачей я вышел с белым билетом – путь на фронт был заказан даже в качестве военного корреспондента. Мать сказала, чтобы я не оформлял инвалидности. «Попробуй жить, как здоровый человек». И я попробовал…

На мое счастье, газета «Труд» получила право держать трех штатских военкоров. Я работал в «Труде» до конца войны. Мне довелось побывать в Сталинграде в самые последние дни битвы, когда «дочищали» Тракторозаводской поселок, под Ленинградом и в самом городе, затем при освобождении Минска, Вильнюса, Каунаса и на других участках войны. Ездил я и в тыл, видел начало восстановительных работ в Сталинграде и как там собрали первый трактор, как осушали шахты Донбасса и рубили обушком уголек, как трудились волжские портовые грузчики и как вкалывали, сжав зубы, ивановские ткачихи…

Все виденное и пережитое тогда неоднократно возвращалось ко мне много лет спустя в ином образе, и я опять писал о Волге и Донбассе военной поры, о Волховском и Воронежском фронтах и, наверное, никогда не рассчитаюсь до конца с этим материалом.

После войны я занимался в основном журналистикой, много ездил по стране, предпочитая сельские местности.

К середине 1950-х я разделался с журналистикой и целиком отдался чисто литературной работе. Выходят рассказы, добро замеченные читателями, – «Зимний дуб», «Комаров», «Четунов сын Четунова», «Ночной гость», «Слезай, приехали». В критических статьях появились высказывания, что я наконец-то приблизился к художнической зрелости.

В последующую четверть века у меня вышло много сборников рассказов: «Рассказы», «Зимний дуб», «Скалистый порог», «Человек и дорога», «Последний штурм», «Перед праздником», «Ранней весной», «Друзья мои, люди», «Чистые пруды», «Далекое и близкое», «Чужое сердце», «Переулки моего детства», «Ты будешь жить», «Остров любви», «Берендеев лес» – перечень далеко не полный. Обратился я и к более крупному жанру. Кроме повести «Трудное счастье», в основе которой лежит рассказ «Трубка», я написал повести: «Павлик», «Далеко от войны», «Страницы жизни Трубникова», «На кордоне», «Перекур», «Встань и иди» и другие.

Один из ближайших моих друзей взял меня однажды на утиную охоту. С тех пор в мою жизнь прочно вошла Мещера, мещерская тема и мещерский житель, инвалид Отечественной войны, егерь Анатолий Иванович Макаров. Я написал о нем книгу рассказов и сценарий художественного фильма «Погоня», но, помимо всего, я просто очень люблю этого своеобычного, гордого человека и ценю его дружбу.

Ныне мещерская тема, а правильнее сказать, тема «природа и человек» осталась у меня лишь в публицистике – не устаю надсаживать горло, взывая о снисхождении к изнемогающему миру природы.

О своем Чистопрудном детстве, о большом доме с двумя дворами и винными подвалами, о незабвенной коммунальной квартире и ее населении я рассказал в циклах «Чистые пруды», «Переулки моего детства», «Лето», «Школа». Последние три цикла составили «Книгу детства».

Мои рассказы и повести – это и есть моя настоящая автобиография.

В 1980–1981 годах были подведены предварительные итоги моей работы новеллиста: издательство «Художественная литература» выпустило четырехтомник, составленный только из рассказов и нескольких маленьких повестей. Вслед за тем я собрал под одной обложкой свои критические статьи, размышления о литературе, о любимом жанре, о товарищах по оружию, о том, что строило мою личность, а строили ее люди, время, книги, живопись и музыка. Название сборника – «Не чужое ремесло». Ну а дальше я продолжал писать о современности и о прошлом, о своей стране и чужих землях – сборники «Наука дальних странствий», «Река Гераклита», «Поездка на острова».

Вначале я был рабски предан Его Величеству Факту, затем пробудилась фантазия, и я перестал цепляться за зримую очевидность явлений, теперь оставалось отбросить сковывающие рамки времени. Протопоп Аввакум, Марло, Тредиаковский, Бах, Гёте, Пушкин, Тютчев, Дельвиг, Аполлон Григорьев, Лесков, Фет, Анненский, Бунин, Рахманинов, Чайковский, Хемингуэй – вот новые герои. Чем объясняется подобный, довольно пестрый подбор имен? Стремлением воздать Богу Богово. В жизни многим недодается по заслугам, особенно же творцам: поэтам, писателям, композиторам, живописцам. Их убивают не только на дуэлях, как Марло, Пушкина, Лермонтова, но и более медленным и мучительным способом – непониманием, холодом, слепотой и глухотой. Художники в долгу перед обществом – это общеизвестно, но и общество в долгу перед теми, кто доверчиво несет ему свое сердце. Антон Рубинштейн говорил: «Творцу нужна похвала, похвала и похвала». Но как мало похвал выпало при жизни на долю большинства из названных мною творцов!

Конечно, далеко не всегда мною движет желание компенсировать ушедшего творца за недополученное при жизни. Порой совсем иные мотивы заставляют меня обращаться к великим теням. Пушкин, скажем, уж никак не нуждается в чьем-либо заступничестве. Просто однажды я крепко усомнился в пресловутом легкомыслии Пушкина-лицеиста, в безотчетности его молодого стихотворчества. Я всем нутром ощутил, что Пушкин рано постиг свое избранничество и принял на себя непосильную для других ношу. А когда я писал о Тютчеве, мне хотелось разгадать тайну создания одного из самых личных и горестных его стихотворений…

Вот уже долгие годы я много времени отдаю кино. Начал я с самоэкранизаций, это был период учебы, так и не завершенной в киноинституте, освоение нового жанра, затем стал работать над самостоятель ными сценариями, к ним относятся: дилогия «Председатель», «Директор», «Красная палатка», «Бабье царство», «Ярослав Домбровский», «Чайковский» (в соавторстве), «Блистательная и горестная жизнь Имре Кальмана» и другие. К этой работе я пришел не случайно. Все мои рассказы и повести – локальны, а мне захотелось пошире охватить жизнь, чтобы зашумели на моих страницах ветры истории и народные массы, чтобы переворачивались пласты времени и совершались большие протяженные судьбы.

Конечно, я работал не только для «крупномасштабного» кино. Я рад своему участию в таких фильмах, как «Ночной гость», «Самый медленный поезд», «Девочка и эхо», «Дерсу Узала» (премия «Оскар»), «Поздняя встреча»…

Ныне я открыл для себя еще одну интересную область работы: учебное телевидение. Я сделал для него ряд передач, которые сам же и вел, – о Лермонтове, Лескове, С. Т. Аксакове, Иннокентии Анненском, А. Голубкиной, И.-С. Бахе.

Так что же главное в моей литературной работе: рассказы, драматургия, публицистика, критика? Конечно, рассказы. Я и впредь основное внимание намерен отдавать малой прозе.

1986

Ю. М. Нагибин

Рассказы

Зимний дуб

Выпавший за ночь снег замел узкую дорожку, ведущую от Уваровки к школе, и только по слабой, прерывистой тени на ослепительном снежном покрове угадывалось ее направление. Учительница осторожно ставила ногу в маленьком, отороченном мехом ботике, готовая отдернуть ее назад, если снег обманет.

До школы было всего с полкилометра, и учительница лишь накинула на плечи короткую шубку, а голову наскоро повязала легким шерстяным платком. А мороз был крепкий, к тому же еще налетал ветер и, срывая с наста молодой снежок, осыпал ее с ног до головы. Но двадцатичетырехлетней учительнице все это нравилось. Нравилось, что мороз покусывает нос и щеки, что ветер, задувая под шубку, студено охлестывает тело. Отворачиваясь от ветра, она видела позади себя частый след своих остроносых ботиков, похожий на след какого-то зверька, и это ей тоже нравилось.

Свежий, напоенный светом январский денек будил радостные мысли о жизни, о себе. Всего лишь два года, как пришла она сюда со студенческой скамьи, и уже приобрела славу умелого, опытного преподавателя русского языка. И в Уваровке, и в Кузьминках, и в Черном Яру, и в торфогородке, и на конезаводе – всюду ее знают, ценят и называют уважительно: Анна Васильевна.

Над зубчатой стенкой дальнего бора поднялось солнце, густо засинив длинные тени на снегу. Тени сближали самые далекие предметы: верхушка старой церковной колокольни протянулась до крыльца Уваровского сельсовета, сосны правобережного леса легли рядком по скосу левого берега, ветроуказатель школьной метеорологической станции крутился посреди поля, у самых ног Анны Васильевны.

Навстречу через поле шел человек. «А что, если он не захочет уступить дорогу?» – с веселым испугом подумала Анна Васильевна. На тропинке не разминешься, а шагни в сторону – мигом утонешь в снегу. Но про себя-то она знала, что нет в округе человека, который бы не уступил дорогу уваровской учительнице.

Они поравнялись. Это был Фролов, объездчик с конезавода.

– С добрым утром, Анна Васильевна! – Фролов приподнял кубанку над крепкой, коротко стриженной головой.

– Да будет вам! Сейчас же наденьте – такой морозище!..

Фролов, наверно, и сам хотел поскорей нахлобучить кубанку, но теперь нарочно помешкал, желая показать, что мороз ему нипочем. Он был розовый, гладкий, словно только что из бани; полушубок ладно облегал его стройную, легкую фигуру, в руке он держал тонкий, похожий на змейку хлыстик, которым постегивал себя по белому, подвернутому ниже колена валенку.

– Как Леша-то мой, не балует? – почтительно спросил Фролов.

– Конечно, балуется. Все нормальные дети балуются. Лишь бы это не переходило границы, – в сознании своего педагогического опыта ответила Анна Васильевна.

Фролов усмехнулся:

– Лешка у меня смирный, весь в отца!

Он посторонился и, провалившись по колени в снег, стал ростом с пятиклассника. Анна Васильевна кивнула ему сверху вниз и пошла своей дорогой.

Двухэтажное здание школы с широкими окнами, расписанными морозом, стояло близ шоссе, за невысокой оградой. Снег до самого шоссе был подрумянен отсветом его красных стен. Школу поставили на дороге, в стороне от Уваровки, потому что в ней учились ребятишки со всей округи: из окрестных деревень, из конезаводского поселка, из санатория нефтяников и далекого торфогородка. И сейчас по шоссе с двух сторон ручейками стекались к школьным воротам капоры и платочки, картузы и шапочки, ушанки и башлыки.

– Здравствуйте, Анна Васильевна! – звучало ежесекундно, то звонко и ясно, то глухо и чуть слышно из-под шарфов и платков, намотанных до самых глаз.

Первый урок у Анны Васильевны был в пятом «А». Еще не замер пронзительный звонок, возвестивший о начале занятий, как Анна Васильевна вошла в класс. Ребята дружно встали, поздоровались и уселись по своим местам. Тишина наступила не сразу. Хлопали крышки парт, поскрипывали скамейки, кто-то шумно вздыхал, видимо прощаясь с безмятежным настроением утра.

– Сегодня мы продолжим разбор частей речи…

Класс затих. Стало слышно, как по шоссе с мягким шелестом проносятся машины.

Анна Васильевна вспомнила, как волновалась она перед уроком в прошлом году и, словно школьница на экзамене, твердила про себя: «Существительным называется часть речи… существительным называется часть речи…» И еще вспомнила, как ее мучил смешной страх: а вдруг они все-таки не поймут?..

Анна Васильевна улыбнулась воспоминанию, поправила шпильку в тяжелом пучке и ровным, спокойным голосом, чувствуя свое спокойствие, как теплоту во всем теле, начала:

– Именем существительным называется часть речи, которая обозначает предмет. Предметом в грамматике называется все то, о чем можно спросить: кто это или что это? Например: «Кто это?» – «Ученик». Или: «Что это?» – «Книга».

– Можно?

В полуоткрытой двери стояла небольшая фигурка в разношенных валенках, на которых, стаивая, гасли морозные искринки. Круглое, разожженное морозом лицо горело, словно его натерли свеклой, а брови были седыми от инея.

– Ты опять опоздал, Савушкин? – Как большинство молодых учительниц, Анна Васильевна любила быть строгой, но сейчас ее вопрос прозвучал почти жалобно.

Приняв слова учительницы за разрешение войти в класс, Савушкин быстро прошмыгнул на свое место. Анна Васильевна видела, как мальчик сунул клеенчатую сумку в парту, о чем-то спросил соседа, не поворачивая головы, – наверно: «Что она объясняет?..»

Анну Васильевну огорчило опоздание Савушкина, как досадная нескладица, омрачившая хорошо начатый день. На то, что Савушкин опаздывает, ей жаловалась учительница географии, маленькая, сухонькая старушка, похожая на ночную бабочку. Она вообще часто жаловалась – то на шум в классе, то на рассеянность учеников. «Первые уроки так трудны!» – вздыхала старушка. «Да, для тех, кто не умеет держать учеников, не умеет сделать свой урок интересным», – самоуверенно подумала тогда Анна Васильевна и предложила ей поменяться часами. Теперь она чувствовала себя виноватой перед старушкой, достаточно проницательной, чтобы в любезном предложении Анны Васильевны усмотреть вызов и укор…

– Вам все понятно? – обратилась Анна Васильевна к классу.

– Понятно!.. Понятно!.. – хором ответили дети.

– Хорошо. Тогда назовите примеры.

На несколько секунд стало очень тихо, затем кто-то неуверенно произнес:

– Кошка…

– Правильно, – сказала Анна Васильевна, сразу вспомнив, что в прошлом году первой тоже была «кошка».

И тут прорвало:

– Окно!.. Стол!.. Дом!.. Дорога!..

– Правильно, – говорила Анна Васильевна, повторяя называемые ребятами примеры.

Класс радостно забурлил. Анну Васильевну удивляла та радость, с какой ребята называли знакомые им предметы, словно узнавая их в новой, непривычной значительности. Круг примеров все ширился, но первые минуты ребята держались наиболее близких, на ощупь осязаемых предметов: колесо, трактор, колодец, скворечник…

А с задней парты, где сидел толстый Васята, тоненько и настойчиво неслось:

– Гвоздик… гвоздик… гвоздик…

Но вот кто-то робко произнес:

– Город…

– Город – хорошо! – одобрила Анна Васильевна.

И тут полетело:

– Улица… Метро… Трамвай… Кинокартина…

– Довольно, – сказала Анна Васильевна. – Я вижу, вы поняли.

Голоса как-то неохотно смолкли, только толстый Васята все еще бубнил свой непризнанный «гвоздик». И вдруг, словно очнувшись от сна, Савушкин приподнялся над партой и звонко крикнул:

– Зимний дуб!

Ребята засмеялись.

– Тише! – Анна Васильевна стукнула ладонью по столу.

– Зимний дуб! – повторил Савушкин, не замечая ни смеха товарищей, ни окрика учительницы.

Он сказал не так, как другие ученики. Слова вырвались из его души, как признание, как счастливая тайна, которую не в силах удержать переполненное сердце. Не понимая странной его взволнованности, Анна Васильевна сказала, с трудом скрывая раздражение:

– Почему зимний? Просто дуб.

– Просто дуб – что! Зимний дуб – вот это существительное!

– Садись, Савушкин. Вот что значит опаздывать! «Дуб» – имя существительное, а что такое «зимний», мы еще не проходили. Во время большой перемены будь любезен зайти в учительскую.

– Вот тебе и «зимний дуб»! – хихикнул кто-то на задней парте.

Савушкин сел, улыбаясь каким-то своим мыслям и ничуть не тронутый грозными словами учительницы.

«Трудный мальчик», – подумала Анна Васильевна.

Урок продолжался…

– Садись, – сказала Анна Васильевна, когда Савушкин вошел в учительскую.

Мальчик с удовольствием опустился в мягкое кресло и несколько раз качнулся на пружинах.

– Будь добр, объясни, почему ты систематически опаздываешь?

– Просто не знаю, Анна Васильевна. – Он по-взрослому развел руками. – Я за целый час выхожу.

Как трудно доискаться истины в самом пустячном деле! Многие ребята жили гораздо дальше Савушкина, и все же никто из них не тратил больше часа на дорогу.

– Ты живешь в Кузьминках?

– Нет, при санатории.

– И тебе не стыдно говорить, что ты выходишь за час? От санатория до шоссе минут пятнадцать, и по шоссе не больше получаса.

– А я не по шоссе хожу. Я коротким путем, напрямки через лес, – сказал Савушкин, как будто сам немало удивленный этим обстоятельством.

– Напрямик, а не напрямки, – привычно поправила Анна Васильевна.

Ей стало смутно и грустно, как и всегда, когда она сталкивалась с детской ложью. Она молчала, надеясь, что Савушкин скажет: «Простите, Анна Васильевна, я с ребятами в снежки заигрался», или что-нибудь такое же простое и бесхитростное. Но он только смотрел на нее большими серыми глазами, и взгляд его словно говорил: «Вот мы всё и выяснили, чего же тебе еще от меня надо?»

– Печально, Савушкин, очень печально! Придется поговорить с твоими родителями.

– А у меня, Анна Васильевна, только мама, – улыбнулся Савушкин.

Анна Васильевна чуть покраснела. Она вспомнила мать Савушкина, «душевую нянечку», как называл ее сын. Она работала при санаторной водолечебнице. Худая усталая женщина с белыми и обмякшими от горячей воды, будто матерчатыми руками. Одна, без мужа, погибшего в Отечественную войну, она кормила и растила кроме Коли еще троих детей.

Верно, у Савушкиной и без того хватает хлопот. И все же она должна увидеться с ней. Пусть той поначалу будет даже неприятно, но затем она поймет, что не одинока в своей материнской заботе.

– Придется мне сходить к твоей матери.

– Приходите, Анна Васильевна. Вот мама обрадуется!

– К сожалению, мне ее нечем порадовать. Мама с утра работает?

– Нет, она во второй смене, с трех…

– Ну и прекрасно! Я кончаю в два. После уроков ты меня проводишь.

…Тропинка, по которой Савушкин повел Анну Васильевну, начиналась сразу на задах школы. Едва они ступили в лес и тяжко груженные снегом еловые лапы сомкнулись за их спиной, как сразу перенеслись в иной, очарованный мир покоя и беззвучия. Сороки и вороны, перелетая с дерева на дерево, колыхали ветви, сшибали шишки, порой, задев крылом, обламывали хрупкие, сухие прутики. Но ничто не рождало здесь звука.

Кругом белым-бело, деревья до самого малого, чуть приметного сучочка убраны снегом. Лишь в вышине чернеют обдутые ветром макушки рослых плакучих берез, и тонкие веточки кажутся нарисованными тушью на синей глади неба.

Тропинка бежала вдоль ручья, то вровень с ним, покорно следуя всем извивам русла, то, поднимаясь над ручьем, вилась по отвесной круче.

Иногда деревья расступались, открывая солнечные, веселые полянки, перечеркнутые заячьим следом, похожим на часовую цепочку. Попадались и крупные следы в виде трилистника, принадлежавшие какому-то большому зверю. Следы уходили в самую чащобу, в бурелом.

– Сохатый прошел! – словно о добром знакомом, сказал Савушкин, увидев, что Анна Васильевна заинтересовалась следами. – Только вы не бойтесь, – добавил он в ответ на взгляд, брошенный учительницей в глубь леса, – лось – он смирный.

– А ты его видел? – азартно спросила Анна Васильевна.

– Самого?.. Живого?.. – Савушкин вздохнул. – Нет, не привелось. Вот орешки его видел.

– Что?

– Катышки, – застенчиво пояснил Савушкин.

Проскользнув под аркой гнутой ветлы, дорожка вновь сбежала к ручью. Местами ручей был застелен толстым снеговым одеялом, местами закован в чистый ледяной панцирь, а порой среди льда и снега проглядывала темным, недобрым глазком живая вода.

– А почему он не весь замерз? – спросила Анна Васильевна.

– В нем теплые ключи бьют. Вон видите струйку?

Наклонившись над полыньей, Анна Васильевна разглядела тянущуюся со дна тоненькую нитку; не достигая поверхности воды, она лопалась мелкими пузырьками. Этот тонюсенький стебелек с пузырьками был похож на ландыш.

– Тут этих ключей страсть как много, – с увлечением говорил Савушкин. – Ручей-то и под снегом живой…

Он разметал снег, и показалась дегтярно-черная и все же прозрачная вода.

Анна Васильевна заметила, что, падая в воду, снег не таял, напротив – сразу огустевал и провисал в воде студенистыми зеленоватыми водорослями. Это ей так понравилось, что она стала носком ботика сбивать снег в воду, радуясь, когда из большого комка вылеплялась особенно замысловатая фигура. Она вошла во вкус и не сразу заметила, что Савушкин ушел вперед и дожидается ее, усевшись высоко в развилке сука, нависшего над ручьем. Анна Васильевна нагнала Савушкина. Здесь уже кончалось действие теплых ключей, ручей был покрыт пленочно-тонким льдом. По его мрамористой поверхности метались быстрые, легкие тени.

– Смотри, какой лед тонкий, даже течение видно!

– Что вы, Анна Васильевна! Это я сук раскачал, вот и бегает тень…

Анна Васильевна прикусила язык. Пожалуй, здесь, в лесу, ей лучше помалкивать.

Савушкин снова зашагал впереди учительницы, чуть пригнувшись и внимательно поглядывая вокруг себя.

А лес все вел и вел их своими сложными, путаными ходами. Казалось, конца-краю не будет этим деревьям, сугробам, этой тишине и просквоженному солнцем сумраку.

Нежданно вдалеке забрезжила дымчато-голубая щель. Редняк сменил чащу, стало просторно и свежо. И вот уже не щель, а широкий, залитый солнцем просвет возник впереди. Там что-то сверкало, искрилось, роилось ледяными звездами.

Тропинка обогнула куст боярышника, и лес сразу раздался в стороны: посреди поляны в белых сверкающих одеждах, огромный и величественный, как собор, стоял дуб. Казалось, деревья почтительно расступились, чтобы дать старшему собрату развернуться во всей силе. Его нижние ветви шатром раскинулись над поляной. Снег набился в глубокие морщины коры, и толстый, в три обхвата, ствол казался прошитым серебряными нитями. Листва, усохнув по осени, почти не облетела, дуб до самой вершины был покрыт листьями в снежных чехольчиках.

– Так вот он, зимний дуб!

Он весь блестел мириадами крошечных зеркал, и на какой-то миг Анне Васильевне показалось, что ее тысячекратно повторенное изображение глядит на нее с каждой ветки. И дышалось возле дуба как-то особенно легко, словно и в глубоком своем зимнем сне источал он вешний аромат цветения.

Анна Васильевна робко шагнула к дубу, и могучий, великодушный страж леса тихо качнул ей навстречу ветвью. Нисколько не ведая, что творится в душе учительницы, Савушкин возился у подножия дуба, запросто обращаясь со своим старым знакомцем.

– Анна Васильевна, поглядите!..

Он с усилием отвалил глыбу снега, облепленную понизу землей с остатками гниющих трав. Там, в ямке, лежал шарик, обернутый сопревшими паутинно-тонкими листьями. Сквозь листья торчали острые наконечники игл, и Анна Васильевна догадалась, что это еж.

– Вон как укутался! – Савушкин заботливо прикрыл ежа неприхотливым его одеялом.

Затем он раскопал снег у другого корня. Открылся крошечный гротик с бахромой сосулек на своде. В нем сидела коричневая лягушка, будто сделанная из картона; ее жестко растянутая по костяку кожа казалась отлакированной. Савушкин потрогал лягушку, та не шевельнулась.

– Притворяется, – засмеялся Савушкин, – будто мертвая! А дай солнышку поиграть, заскачет ой-ой как!

Он продолжал водить ее по своему мирку. Подножие дуба приютило еще многих постояльцев: жуков, ящериц, козявок. Одни хоронились под корнями, другие забились в трещины коры; отощавшие, словно пустые внутри, они в непробудном сне перемогали зиму. Сильное, переполненное жизнью дерево скопило вокруг себя столько живого тепла, что бедное зверье не могло бы сыскать себе лучшей квартиры. Анна Васильевна с радостным интересом всматривалась в эту неведомую ей, потайную жизнь леса, когда услышала встревоженный возглас Савушкина:

– Ой, мы уже не застанем маму!

Анна Васильевна вздрогнула и поспешно поднесла к глазам часы-браслет – четверть четвертого. У нее было такое чувство, словно она попала в западню. И, мысленно попросив у дуба прощения за свою маленькую человеческую хитрость, она сказала:

– Что ж, Савушкин, это только значит, что короткий путь еще не самый верный. Придется тебе ходить по шоссе.

Савушкин ничего не ответил, только потупил голову.

«Боже мой! – вслед за тем с болью подумала Анна Васильевна. – Можно ли яснее признать свое бессилие?» Ей вспомнился сегодняшний урок и все другие ее уроки: как бедно, сухо и холодно говорила она о слове, о языке, о том, без чего человек нем перед миром, бессилен в чувстве, о языке, который должен быть так же свеж, красив и богат, как щедра и красива жизнь.

И она-то считала себя умелой учительницей! Быть может, и одного шага не сделано ею на том пути, для которого мало целой человеческой жизни. Да и где он лежит, этот путь? Отыскать его не легко и не просто, как ключик от Кощеева ларца. Но в той не понятой ею радости, с какой выкликали ребята «трактор», «колодец», «скворечник», смутно проглянула для нее первая вешка.

– Ну, Савушкин, спасибо тебе за прогулку! Конечно, ты можешь ходить и этой дорожкой.

– Вам спасибо, Анна Васильевна!

Савушкин покраснел. Ему очень хотелось сказать учительнице, что он никогда больше не будет опаздывать, но побоялся соврать. Он поднял воротник курточки, нахлобучил поглубже ушанку:

1. Текст статьи печатается по изданию: Советские писатели: автобиографии. М.: Худож. лит., 1988. (Статья печатается в сокращении.)

3 апреля 1920 года родился прозаик, журналист,

сценарист Юрий Маркович Нагибин.

Юрий Нагибин родился в Москве, у Чистых прудов. В 1938

г. писатель окончил школу с отличием и поступил в Московский медицинский

институт. Интереса к врачебному делу у него не возникло, и он переходит учиться

на сценарный факультет ВГИКа. Но окончить институт не удалось – началась Великая

Отечественная война.

Перед войной Ю.М. Нагибин опубликовал первый рассказ «Двойная ошибка» («Огонёк», 1940, № 11).

Его дебют поддержали Ю. Олеша и В. Катаев. В 1940 г. Юрий Нагибин был принят в

Союз писателей СССР.

В начале войны институт эвакуировали в Алма-Ату, а Ю. Нагибин

был призван в армию и осенью 1941 отправлен на Волховский фронт в отдел

политуправления.

В 1942 г. Нагибин – в должности

«инструктора-литератора» на Воронежском фронте. В его фронтовые обязанности

входит разбор вражеских документов, выпуск пропагандистских листовок, ведение

радиопередач. На фронте был дважды контужен, по выздоровлению комиссован по

состоянию здоровья. Работал военным корреспондентом газеты «Труд». Фронтовой

опыт воплощён в рассказах, собранных в сборники «Человек с фронта» (1943), «Большое

сердце», «Две силы» (1944), «Зерно жизни» (1948).

Авторская известность приходит к Ю.М. Нагибину в

начале 1950-х. Рассказы «Трубка»

(1952), «Зимний дуб» и «Комаров» (1953), «Четунов» (1954), «Ночной

гость» (1955) оказались «добро

замеченными читателями».

Большинство рассказов Ю.М. Нагибина, объединённые

общей темой, «сквозными» героями и образом повествующего, складываются в циклы – военный, охотничий, историко-биографический, цикл путевых рассказов.

Долгие годы автор рассматривался преимущественно как новеллист, стремящийся «сказать в малом о большом».

О военном цикле более подробно читайте здесь.

За десятилетие с 1954 по 1964 сложился «охотничий»

цикл боле чем из 20 рассказов («Ночной

гость», «Погоня» (1962), «Мещёрская

сторона», (1964)). Своим рождением они обязаны пейзажам Мещёры и

окрестностей Плещеева озера.

«Охотничьи» рассказы подготовили почву для деревенской

темы. В дело пошли материалы и наблюдения послевоенных журналистских лет, когда

писались очерки о колхозной жизни для «Правды», «Труда», «Социалистического

земледелия», «Смены».

В итоге родилась повесть «Страницы жизни Трубникова» (1962), ставшая исторически самым «звёздным»

часом Ю. Нагибина. Именно эта повесть послужила сценарной основой для

поставленного режиссёром Алексеем Салтыковым фильма «Председатель» (1964). Этот

фильм стал событием, вызвавшим прорыв в общественном сознании тех лет.

Ю.М. Нагибин писал и сценарии. По его сценарной

обработке повести Владимира Арсеньева, в частности, японский режиссер Акира

Куросава снял фильм «Дерсу Узала», отмеченный «Оскаром» (к огорчению

сценариста, только за режиссуру).

Всего в его сценарном активе более 30 фильмов – «Бабье

царство», «Девочка и эхо», «Самый медленный поезд», «Чайковский», «Красная

палатка», «Загадка Кальмана», знаменитая трилогия о гардемаринах и др.

«производственной» темами. Появляются вполне «городские» автобиографические

циклы, составившие книги «Чистые пруды»

(1962), «Книгу детства» (1968–1975)

и «Переулки моего детства» (1971).

В 1970-е его привлекает тема творчества как такового

на современном и историко-культурном материале в цикле «Вечные спутники» (1972–1979). «Героями» таких художественных

«микроэпопей» стали протопоп Аввакум, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Чайковский,

Рахманинов, И. Анненский и другие великие личности.

Нагибин с демонстративным, не свободным от шутовского

самолюбования самообнажением показал самые «потаённые» страницы своей

биографии. Он воссоздал историю жизни отца и своего отношения к нему – «Встань и иди» (1987), вспомнил первую

любовь – «Дафнис и Хлоя» эпохи

культа личности, волюнтаризма и застоя (1994), описал роман с тёщей – «Моя золотая тёща» (1994), оставил

крайне пессимистическую повесть-завещание «Тьма

в конце туннеля». Посмертно опубликованный «Дневник» (1995) полон крайней откровенностью и однозначно нелицеприятными

оценками своего окружения.

Умер Ю.Нагибин в Москве 17 июня 1994 года.

.jpg)