СССР распался не в одночасье. И часть элит, и граждане долгое время надеялись на реформацию политической системы и сохранение единой страны. 25 ноября 1991 года в Ново-Огарево была предпринята последняя попытка подписать договор, предусматривающий преобразование Союза в конфедерацию, — Союз Суверенных Государств (ССГ). Однако окончательное решение отложили на декабрь. Но его принятие сорвало подписание Беловежских соглашений. В рамках спецпроекта, посвященного 30-й годовщине распада СССР, «Лента.ру» поговорила с представителями экспертного сообщества стран постсоветского пространства. Они рассказали о надеждах и переживаниях, сопровождавших крушение единой страны, о восприятии советского опыта с высоты сегодняшнего дня и перспективах интеграционных проектов на постсоветском пространстве спустя 30 лет раздельной жизни.

Жизнь в преддверии распада СССР

Олег Долженков, Одесса, доктор политических наук, профессор

В 1991 году мне хотелось в широком смысле нормализации жизни. Жить так, как живут в остальных европейских странах. Больше, по-моему, никто ничего особо не формулировал. Да, в СССР мне не нравилось многое, особенно его происхождение и первые десятилетия существования. Но многое и нравилось.

В последние три десятка лет своего существования, примерно с рубежа 1950-1960-х годов, страна как-то выкарабкалась из последствий революции. Жизнь поступательно становилась лучше. Люди массово переезжали из полуподвалов и коммуналок в отдельные квартиры, у них появилась бытовая техника, личные автомобили, и все это на протяжении жизни одного поколения. Это была все еще бедноватая и неустроенная жизнь, но по сравнению с жизнью предыдущих поколений советских людей это был бросающийся в глаза прогресс.

Поэтому, конечно, советские люди в своей массе поругивали власть и ее политику, но желали скорее исправления недостатков, чем полного демонтажа системы, не говоря уже о развале страны. Почти никто не хотел распада, и вместе с тем он произошел

Наверное, одна из причин в том, что вопрос демократизации и целостности страны оказался намертво спаян в советских мозгах (а других мозгов после 70 лет советской власти и не было). Административно-командная система была сочтена неприемлемой, и одной из важных составляющих этой неприемлемости была централизация власти. Пусть республики сами решают — это же и есть демократия. Вот такие рассуждения тогда были в массовом ходу, тогда советским людям они тоже казались довольно логичными. Противоречиво? Наивно? Да. У всех тогда была каша в головах, исключений не было. Я и себя образца 1991 года отделять от всех не имею никаких оснований.

Алексей Дзермант, Минск, политолог, публицист и философ

Помню бесконечную эпопею с заседаниями Верховного Совета СССР в 1990-1991 году, события в Прибалтике. Но это все было лишь подготовкой к распаду. Как развал страны это не ощущалось. А ощутилось только в 1992 году, когда повсеместно стали менять флаги с советских на бело-красно-белые («бел-чырвона-белы сьцяг», БЧБ). Вместо советского герба — «Погоня», вместо советского флага — БЧБ, и это уже означало, что мы живем в другой стране. И уже под этими флагами было введение белорусского языка в качестве единого государственного, давление националистов, их противостояние с просоветскими и пророссийскими консерваторами. Но больше всего врезалась в память именно смена флагов.

В то время я хотел сохранения Советского Союза. Его распад я воспринимал как личную трагедию и как трагедию семьи, которая оказалась разделена новыми государственными границами.

Хотелось сохранения единой страны в той или иной форме. Но произошло то, что произошло. Эти ошибки надо учесть и строить новую форму. В одну и ту же воду дважды не войти, но что-то новое мы построить способны

Любой распад — это зло, и распад огромной державы, которая (при всех минусах) была одной из наиболее экспериментальных и прогрессивных в истории человечества, однозначно был злом и принес много бед, разрухи, а для кого-то и войн. Белоруссия еще легко отделалась, но падение жизненного уровня и социальная депрессия ее тоже коснулись. Конечно, белорусы где могли использовали независимость, чтобы купировать эти издержки, и где-то уже превзошли достижения советской эпохи, но рана и травма все равно остается. И как ее ни залечивай, она всегда будет болеть.

Забастовка рабочих в Минске, 23 апреля 1991 года. В тот же день представители девяти союзных республик и президент СССР Михаил Горбачев представили проект договора о создании ССГ

Фото: Wojtek Laski / East News

Кубат Рахимов, Бишкек, экономист, политолог, бывший советник премьер-министра Киргизии

В 1987 году я поступил и уехал учиться марксистской политологии в Минск, поэтому распад СССР я воспринимал сразу в двух реальностях. С одной стороны, мое студенчество в Белорусской ССР — тогда я оканчивал философско-экономический факультет. Начинали мы со штудирования работ классиков, прежде всего Карла Маркса, а заканчивали изучением предметов, которые критиковали марксистский подход.

С другой же стороны, я родом из Фрунзе (с 1991 года — Бишкек) Киргизской ССР и, конечно, переживал из-за того, что там происходит. Но для того, чтобы узнать новости, надо было ходить на переговорный пункт, заказывать разговор с родителями. Эти процессы дезинтеграции шли для меня параллельно.

Будучи белорусским студентом, я ходил на митинги и собрания. Общался с разными людьми, в том числе с молодыми лидерами Белорусского народного фронта (БНФ). Интересно было узнавать, как они видят «адраджэнне», то есть возрождение страны. Тогда ведь у БНФ были неплохие позиции — не стоит забывать, что именно они сделали бело-красно-белый флаг официальным. Это позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко поменял флаг. Кстати, в 1995 году я наблюдал, как тогдашний управляющий делами президента Белоруссии Иван Титенков лично снял стяг с крыши Дома правительства и установил красно-зеленый — «зарево над болотом», как шутят сами белорусы.

Поэтому лично для меня распад СССР и формирование новых независимых государств прошел в интересном режиме: я наблюдал и за Белоруссией, и за Киргизией, и за Россией. Потому что тогда вставал вопрос, кто же будет правопреемником

Моя судьба сложилась в тот момент интересно. Сразу после окончания университета в 1992 году я вернулся на родину — учился ведь по направлению. То есть как честный мальчик, чье образование было оплачено государством, которого уже не стало, вернулся обратно. А мне сказали: «Политэкономия? Марксизм? До свидания! Ты нам не нужен». И подписали открепительный лист. Так как к тому времени у меня уже был ребенок в Белоруссии, я вернулся в Минск и там остался практически до конца «тучных» 2000-х годов.

Вячеслав Степанов, Кишинев — Москва, профессор, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук (РАН)

На кухне мне приходилось слышать рассуждения родителей о том, что коммунистическая идеология должна быть более гибкой, уходить от закостенелости, того самого формализма, который стал выпирать в перестроечную эпоху с удвоенной силой. Вместе, к слову сказать, с националистическими настроениями, получившими распространение в Молдавской ССР как среди отдельных партийных деятелей, так и на местах.

Помню, отец неоднократно подчеркивал необходимость внедрения многопартийности с сохранением идейных основ социалистического строя.

Но мысли о том, что рухнет целая страна — самая большая в мире, причем в одночасье, — нет, в такое не верилось. Все происходящее напоминало некий дурной сон, сопровождаемый опустошенностью

Когда это случилось, это было как гром среди ясного неба. У отца на почве этих событий случился инфаркт… Не я первый произношу эти слова: у меня украли Родину! Допускаю, что некоторые, читающие эти строки, ухмыльнутся и назовут меня совком и ретроградом, вспомнят о тысячах людей, безвинно оказавшихся в ГУЛАГе, и о других промахах советской системы.

Но я не Иван, не помнящий родства. Мой дед тоже прошел через репрессии. Любая система формировалась через жертвы и потери. Я не оправдываю этого, просто напомню, что та же американская демократия выросла на костях афроамериканского крепостничества и геноцида коренного индейского населения, о чем в Соединенных Штатах и за их пределами стараются не вспоминать.

В те годы я был романтиком, как большинство моих сверстников. Никогда не был карьеристом и не гнался за должностями. Подав в армии заявление в КПСС, я лелеял светлую и бескорыстную мечту — сделать мир лучше. Но происходящие события вернули меня в реальность: планы резко изменились. Я сосредоточился на науке, занявшись злободневными процессами этнокультурных трансформаций.

Признаюсь, я разочаровался не в идее, а в партии и ее руководстве, и последующие события еще больше укрепили меня в мысли о том, что КПСС перестала отражать чаяния народа. Воистину лучший учитель — собственные ошибки

На митинге кишиневской городской общественности, 1989 год

Фото: И. Зенин / РИА Новости

Ожидания от переговоров о сохранении страны

Вячеслав Чечило, Киев, политолог, главный редактор издания Capital.ua

Распад СССР я встретил с большим воодушевлением, как и большинство жителей УССР. Все тогда действительно верили в рассказы про то, что Украина кормит весь Советский Союз и что одним нам будет намного лучше.

Я не ждал, что Советский Союз сохранится в обновленном виде. Скорее были опасения, что это произойдет, что вместо формы цивилизованного развода СНГ превратится в СССР 2.0

На Украине в конце 1991 года не было желания сохранения СССР ни в какой форме. Было желание убежать от бывших соотечественников как можно дальше — ближе к «цивилизации». Россия и другие страны Содружества Независимых Государств (СНГ) рассматривались скорее как некий якорь, который удерживает Украину от стремительного продвижения к процветанию.

К крушению СССР привел комплекс факторов. То, что население перестало верить в социализм, — лишь один из них. Он, в свою очередь, был следствием экономических проблем, деградации институций и очевидной общественной стагнации.

В 1991 году у нас тут был очень популярен миф, что Украина — это вторая Франция. И довольно долгое время все верили, что «догнать и перегнать Европу» — это вполне достижимая задача. Отрезвление пришло лишь через несколько лет

Вряд ли я ошибусь, если скажу, что СССР последних лет существования по целой массе очевидных причин не нравился никому, и тем более молодежи. В России пытались найти выход через политические и экономические реформы. На Украине и в других республиках, в свою очередь, было очевидное и «простое» решение — отделиться. Представлялось, что в таком случае ситуация улучшится сама собой — благодаря экономическому потенциалу и благодаря трудолюбию украинского народа. Ни первое, ни второе почти никем сомнению не подвергалось.

Киевляне приветствуют кортеж президента США Джорджа Буша-старшего во время его официального визита в СССР, 1991 год

Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

Богдан Безпалько, Киев — Москва, политолог, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям

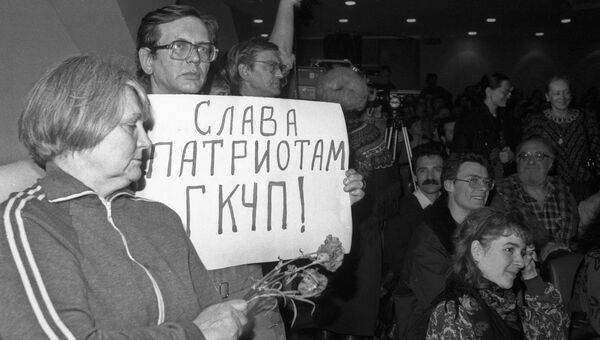

Как и все в моем окружении, распад СССР я встретил с тревогой. Происходило что-то непонятное, пусть и ожидаемое после провала путча ГКЧП. Никто не знал, что возникнет — обновленный Советский Союз или что-то совершенно иное. Надежды на сохранение страны ведь действительно были. Я даже видел, как им противодействовали на Украине. Народ, конечно, тогда мало на что мог повлиять, все решалось элитами закулисно.

Безусловно, в будущем хотелось, чтобы государство оставалось единым, распада СССР я не желал. В юности я увлекался националистическими идеями, но они носили больше антикоммунистический характер, причем даже не в смысле борьбы с конкретной идеологией, а скорее борьбы со стагнацией, которую олицетворяла власть КПСС.

Несмотря на это развал СССР я встретил именно как катастрофу, как распад страны, которую мы вместе строили столетиями

Коммунистическая идеология была очень разрушительной, и она разрушила нашу страну еще в начале ХХ века. Это тоже был один из аналогов того, что произошло в 1991 году. Но пока люди верили в эту идеологию, пока она оставалась своеобразной квазирелигией, страна оставалась единой и могла куда-то двигаться (пусть и не совсем в правильном направлении, с моей точки зрения). Но потом вся эта идеология выродилась в абсолютно формальную, можно сказать житейскую необходимость.

Советский Союз разрушили коммунисты, которые состояли в партийной номенклатуре, привыкли жить в условиях распределительной экономики на самом верху властной пирамиды и при этом желавшие приватизировать все имеющиеся у них ресурсы

Распад происходил довольно медленно, и инерция тоже была достаточно значимой. Например, начиная с какого-то периода на Украине начали ходить так называемые купоны, которые заменяли валюту. Но параллельно с ними ходили и рубли советского образца, которые далеко не сразу были заменены деньгами независимой Украины. Поэтому первое время независимость не вызывала какой-то резкой реакции. Но когда прошел референдум (Всеукраинский референдум в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины прошел 1 декабря 1991 года — прим. «Ленты.ру»), я, не будучи совершеннолетним и взяв паспорт своей бабушки, сходил и проголосовал против.

Думаю, что я не ошибся, потому что независимость Украины — это худшее, что случилось с этими территориями. Больших бед и разрушений им не принесла даже Великая Отечественная война. Она хотя бы длилась четыре года, а независимости уже 30 лет

Президент Советского Союза Михаил Горбачев беседует с жителями Киева, 1990 год

Фото: Вячеслав Рунов / РИА Новости

Олег Долженков, Одесса, доктор политических наук, профессор

Распад СССР для меня если и стал новостью, то не стал неожиданностью — «без сенсаций». То, что советская власть подходит к своему естественному концу, все начали понимать уже году в 1987-м. С другой стороны, большинство избирателей СССР в марте 1991 года высказались на референдуме за обновленное, но единое государство. Уже, видимо, не социалистическое и не советское. Но как оно должно было выглядеть конкретно, толком не знал никто.

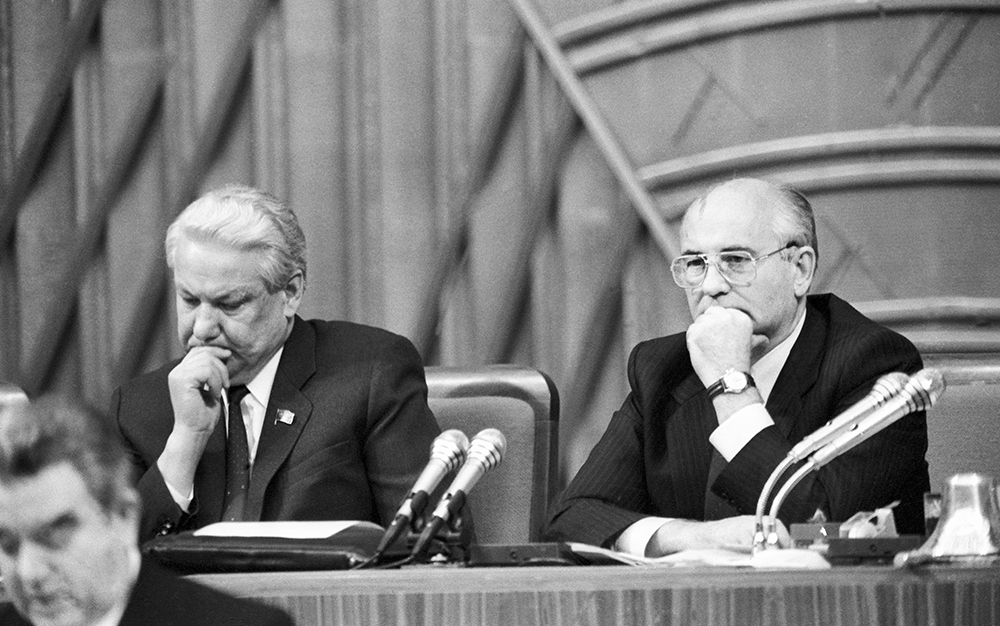

Все вроде были за, но на деле консультации о новом договоре шли ни шатко ни валко. Все тянули в свою сторону: республиканские элиты, президент СССР Михаил Горбачев, президент РСФСР Борис Ельцин.

Пытались создать некий в голову не укладывающийся фантом — суверенное государство, субъект международного права, в состав которого входили бы тоже полностью суверенные государства, субъекты международного права. Так ничего не могло получиться — и в итоге, конечно, ничего не получилось. Это была агония, выдаваемая за роды

А провал переговоров затем списали на удачно случившуюся попытку Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) взять власть и на несговорчивую Украину. Мол, мы все хотели как лучше, но проклятые путчисты и упрямый Леонид Кравчук нам помешали. Хотя, конечно, некий шанс на некое единство был, если бы Ельцин проявил твердую заинтересованность в том, чтобы Россия реально возглавила такое интеграционное объединение. Так или иначе это теперь история, а нынешние российские интеграционные проекты, к которым все же вернулись в XXI веке, уже не имеют прямой преемственности с СССР.

Михаил Погребинский, Киев, политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии

Ключевой фактор, который привел к распаду Советского Союза, — отказ от 6-й статьи Конституции СССР. КПСС играла роль единственной институциональной скрепы, клея, без нее удержать страну от распада было уже невозможно. Это тот самый случай, когда «целились в коммунизм, а попали в Россию».

Гюльнара Мамедзаде, Баку, политолог, эксперт дискуссионного клуба «Валдай», директор экспертного совета Бакинского центра международной политики и безопасности

Азербайджан не относился к числу тех республик, где доминировали центробежные настроения. Это очень хорошо видно по результатам референдума о сохранении СССР, на котором большинство высказалось за сохранение страны. Но параллельно с этим сформировалось неодобрение деятельности союзного центра и лично Горбачева.

После начала карабахского конфликта националистические круги в Армянской ССР взяли курс на провозглашение независимости, а в Азербайджанской ССР такие настроения не превалировали. И до сих пор страна поддерживает интеграционные процессы на постсоветском пространстве.

В Советском Союзе происходили внутренние процессы, расшатывавшие основы государства, ведь в нем накопилась масса проблем. Карабахский конфликт послужил одним из катализаторов распада

Националистические настроения формировались в Армянской ССР и параллельно с этим поддерживались извне армянской диаспорой во Франции и США.

Конфликты, которые начались с распадом СССР, тлеют до сих пор. И только сейчас, спустя 30 лет, они находят свое разрешение, в том числе и при участии России. Возможно, это сыграет на руку интеграционным процессам, и я надеюсь, что нам все-таки удалось выйти на новый уровень взаимоотношений.

Азербайджанские женщины просят солдат не открывать огонь, Баку, январь 1990 года, после введения чрезвычайного положения

Фото: Сергей Титов / РИА Новости

Айк Халатян, Ереван, журналист, политический обозреватель, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД)

Нужно понимать фон, на котором происходили эти события. В Армянской ССР это была борьба за Карабах, многотысячные митинги. Но мне и моему окружению долгое время не казалось, что республика идет именно к независимости. Более очевидным это стало только после провала путча ГКЧП. До него о развале СССР еще никто не думал, мы надеялись на сохранение страны. Параллельно с этим шел мощнейший взлет национального самосознания, возникший на фоне Карабаха.

В 1991 году главные мечты были о светлом будущем, которое не наступило. С распадом СССР в Армении началась настоящая война. Не было света, воды, газа. Город во тьме, очереди за керосином, талоны на хлеб…

Но люди были готовы смириться с трудностями ради победы, ради независимости. Но не думаю, что сейчас многие люди размышляют, стоила ли всего этого независимость

Отношение армян к СССР в целом было двойственным. С одной стороны, вхождение в состав СССР сопровождалось сделкой Владимира Ленина и Кемаля Ататюрка, по итогом которой под контролем Турции оказалась западная часть земель, населенных армянами. Карабах и Нахичевань передали Азербайджану. Отношение было схожее с тем, как в России относились к передаче Крымского полуострова Украине. Но было и экономическое, культурное возрождение Армении. К лидерам Армянской ССР было положительное отношение, так как они всегда были национально ориентированными.

Сейчас я уже могу сказать как эксперт: главная причина развала Советского Союза заключалась в том, что его элита (прежде всего новые лидеры, объединившиеся вокруг Горбачева) сама не верила в то, что декларировала

К этому добавился их низкий управленческий талант и отсутствие лидерских качеств. К сожалению, своего Дэна Сяопина (китайский политик-реформатор конца 1980-х, заложивший основы нынешнего экономического могущества страны — прим. «Ленты.ру») у Советского Союза не оказалось.

Нона Шахназарян, Мингечевир (Мингечаур) — Санкт-Петербург, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии и этнологии Национальной академии наук Армении

Когда СССР распался, я была студенткой, училась в Краснодаре. Встретила события буквально в библиотеке, читая то, что раньше находилось под запретом. Но длилось это недолго, потому что «коррозия» мгновенно подобралась к моему порогу: мои армянские родственники жили в Азербайджане (Мингечаур), и, как и все армяне Азербайджана, они немедленно стали козлами отпущения для националистов. Мне пришлось помогать семье.

Уже постфактум я поняла, что распад СССР — ужасное и жестокое событие. Никому ни до кого не было дела, ведь сотни тысяч советских граждан верили в мощь СССР, поэтому не пытались защитить себя сами

Честно сказать, в 1991 году я не думала, что Советский Союз сохранится в обновленном виде. Тогда хотелось более-менее свободного будущего, более демократического и экономически богатого, чем это было в СССР. Ведь в смысле экономического уровня индивидуальных домохозяйств жизнь тогда была достаточно унизительной. Не нравилось и то, что жили как в клетке — очень хотелось посмотреть мир, путешествовать. Абсолютно потрясли репрессии, когда о них стало известно…

СНГ воспринималось как мертворожденная организация — в том смысле, что это была хлипкая колониальная структура, созданная для дезинтеграции бывших союзных республик

Ностальгия по советскому прошлому

Георгий Канашвили, Тбилиси, политолог и конфликтолог

Грузия — одна из стран, экономика которой пришла в сильный упадок после распада СССР. Страна погрязла в конфликтах и дрязгах, что имело негативные социально-экономические последствия для грузинского общества. Стоит признать, что первые 15 лет существования независимой Грузии были очень сложными. Определенная трансформация страны началась при президенте Михаиле Саакашвили, изменения в лучшую сторону продолжаются до сих пор.

Естественно, что и чувства к советскому наследию в Грузии смешанные. Представители поколения постарше остаются консервативными, у них еще есть ностальгия.

Они тоскуют по империи, большим инфраструктурным проектам, которые осуществлялись в советское время в том числе и в Грузии. Ведь вопрос в том, было бы построено то же метро в Тбилиси, если бы не СССР, или нет

В обществе в целом понимают, что, с одной стороны, Советскому Союзу надо отдать должное, поскольку это был модернизационный проект, и он коснулся в том числе Грузии. С другой стороны, к СССР есть претензии — как к государству, оккупировавшему нашу страну. После распада Российской империи в Грузии образовалась независимая республика, которая прекратила свое существование именно из-за вторжения советских сил в 1921 году. В обществе это помнят.

Для молодого же поколения СССР — это химера, отдаленное прошлое, к которому нет никакого возврата

Ностальгия уходит из умов грузин. Надо при этом учитывать два фактора, которые напрямую на это влияют. Во-первых, свою роль играет конфликт между Грузией и Россией. Во-вторых, современное грузинское общество ориентированно на Запад.

Протесты в Тбилиси, 22 января 1991 года

Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

Алексей Дзермант, Минск, политолог, публицист и философ

В Белоруссии до сих пор в большей степени сохраняется именно советская идентичность. Я считаю, что в какой-то момент советский народ все-таки сформировался, пусть и не до конца и не на всей территории СССР. Но общесоветская гражданская идентичность уже проявлялась. До сих пор 20-30 процентов даже белорусской молодежи ассоциируют себя именно с советским наследием. Это не ностальгия даже, а именно стержень советской идентичности. И это фактор общественного сознания. Думаю, это уже никуда не уйдет.

Какая-то часть населения все равно будет либо ностальгировать по СССР либо желать новых форм союзного пространства, и с этим нужно работать. Потому что эта «советскость» до сих пор остается объединяющим нас фактором

Есть две версии белорусской идентичности. Официальная объявляет о преемственности с Белорусской ССР и постулирует, что именно благодаря советской власти белорусская государственность смогла состояться. Националистическая версия истории утверждает, что нет никаких достижений советского времени, а советская власть работала против белорусов. Большинство все-таки склоняется к первой версии. Но эти два образа ведут между собой непримиримую и жесткую борьбу.

Петр Петровский, Минск, политолог, эксперт белорусского общественного объединения «Белая Русь»

Белоруссия является наиболее последовательной постсоветской страной в вопросе сохранения и развития советского наследия. Об этом говорит социальный характер государства, государственная собственность на землю и недра. Здесь не проходила приватизация, и стратегические отрасли экономики сохранены в государственной собственности. Сохранились бесплатные медицина и образование. Весь праздничный календарь (если не брать нововведения в виде религиозных праздников) связан с советской эпохой. Новый, возрожденный в этом году праздник — 17 сентября, День воссоединения Белоруссии — первоначально был учрежден при Сталине.

На государственном уровне советский период истории Белоруссии имеет однозначно положительную оценку

Тот факт, что Октябрьская революция дала возможность самоопределиться белорусам и создала возможность для появления белорусской государственности, — это элемент государственной идеологии. Ностальгия по советскому проявляется скорее в эстетических моментах. Если несколько лет назад главным исследовательским трендом было Великое княжество Литовское (ВКЛ), то сейчас — советский период истории.

Сейчас в белорусском обществе есть разделение. Примерно 75 процентов населения ориентируется на советское наследие, а 25 — на Европейский союз, Речь Посполитую и ВКЛ. И у 75 процентов населения есть консенсус вокруг советского наследия, вокруг того, что именно советский период дал возможность реализоваться Белоруссии, ее суверенитету и государственности.

СССР превратил белорусов из безграмотной крестьянской нации полукрепостных в нацию инженеров, космонавтов, ученых, деятелей культуры. Это была колоссальная модернизация белорусского общества и вхождение белорусского народа в семью высокоразвитых модерновых наций

Антикоммунистическая демонстрация за несколько дней до парафирования договора о создании Союза Суверенных Государств, 11 апреля 1991 года

Фото: Wojtek Laski / East News

Вячеслав Чечило, Киев, политолог, главный редактор издания Capital.ua

Распад СССР неотделим от других процессов, происходивших в последние 30 лет. Тот же бурный технологический прогресс изменил жизнь людей не меньше, чем изменение границ и общественных формаций. Те, кто вписался в изменения — а это те, кому на момент распада Союза было примерно до 40 лет, жители крупных городов, — как правило, о распаде СССР не жалеют. Они от этого выиграли — увидели мир, разбогатели. Для старшего поколения, для жителей промышленных регионов и депрессивных деревень ситуация была более сложная — там ностальгия по СССР более выражена до сих пор.

Для Украины главное наследие СССР — это инфраструктура. Те самые АЭС, благодаря которым мы не замерзаем этой зимой, мосты, метро, предприятия. Но это мое мнение.

Многие украинцы, особенно так называемые патриоты, считают главным наследием СССР «совок в головах». Под это определение подпадает все негативное, что есть в общественной жизни страны. В этом плане СССР продолжает существовать как политический фактор — в качестве такого козла отпущения

Восприятие же современной России сильно зависит от политической позиции того или иного жителя Украины. Доминирующая сейчас в Украине точка зрения, что РФ — это и продолжение СССР, и продолжение империи. Той империи, которая якобы всегда угнетала украинцев и мешала их самостоятельному успешному развитию. Отсюда популярность исторических конструкций про украино-российские войны XVII-XXI веков и так далее. Их оппоненты — те, кого называют «ватники», — Россию действительно во многом рассматривают как продолжение СССР. Хотя, наверное, обе точки зрения неверны. РФ — это не продолжение СССР и не продолжение Российской империи, а нечто новое, продукт эволюции, происходившей уже в условиях глобального мира.

Наследие СССР на Украине в целом рассматривается как нечто негативное. В основном лишь старшее поколение ценит те достижения социализма, которые мы потеряли за 30 лет, ценит дружбу народов, причастность к большому и сильному государству.

Среднее поколение перекладывает на СССР свои неудачи. А для молодежи СССР — это уже пустое место, мало значащий набор букв с негативной коннотацией. Вряд ли это уже можно изменить, да и нет силы, которая ставила бы целью это сделать

Марат Шибутов, Алма-Ата, политолог, эксперт дискуссионного клуба «Валдай», член Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана

Каждый воспринимает период СССР по-своему, но в целом из-за молодости населения это всего лишь одна из исторических эпох. Кому-то не нравится период 1920-1930-х годов, так как он тесно связан с репрессиями и голодом, кому-то нравится период 1960-1980-х годов, потому что наконец-то наступила более-менее благополучная жизнь.

Благодарность можно испытывать к чему-то внешнему. У вас как селезенка относится к остальному организму? Тут так же: Казахстан участвовал во всем, что было, — и в хорошем, и в плохом, и в удачном, и в провальном.

Ностальгия подобного рода подробно описана в анекдоте про дедушку, который сожалел, что раньше трава была зеленей, женщины моложе, а у него дееспособность в определенной области была выше. У нас пенсионеров десять процентов, так что такие настроения не сильно развиты

Айк Халатян, Ереван, журналист, политический обозреватель, эксперт РСМД

У меня двойственное отношение к распаду СССР. С одной стороны, ушла в прошлое великая держава, а у независимой Армении возникло множество проблем. До сих пор ведь не удалось достичь хотя бы того же уровня социально-экономических, культурных, научных достижений. Но с другой стороны, спустя несколько сот лет Армения вновь обрела государственность. И советская эпоха сыграла в этом ключевую роль. Даже успех Армении в первой карабахской войне имеет свои корни в том времени.

Именно в Армянской ССР выросло поколение, которое имело твердую национальную идентичность и было готово умирать за свои идеалы и ценности

Можно сказать, Армения все еще держится за счет советского наследия. Армянская IT-сфера возникла благодаря тому, что Армения была одним из лидеров в СССР по производству электроники, была мощнейшая школа математики. Кроме того, Армянская ССР была одной из самых обеспеченных республик. И сейчас этой социальной защищенности, обеспеченной жизни попросту нет. Это во многом определяло дальнейшую политическую борьбу уже в независимой Армении — неприятие капитализма, социальной несправедливости.

Многие до сих пор вспоминают тот уровень жизни, но понимают, что вернуться назад невозможно

Да, у старшего поколения есть определенная ностальгия. Но сейчас лидирующие позиции в обществе занимают люди, которые либо родились уже в независимой Армении, либо плохо помнят советское время. И для молодого поколения вопроса о Советском Союзе попросту не стоит, они себя с ним уже никак не ассоциируют.

Что касается России, то она отчасти воспринимается продолжением СССР, но в той же мере и сам Советский Союз воспринимался продолжением Российской империи. И что независимость Армения получила не только от СССР, но и от России. Поэтому как положительные, так и отрицательные воспоминания о советской эпохе ассоциируются именно с Россией. И мне кажется, это не что-то, присущее именно Армении, такая позиция есть во многих постсоветских странах.

Пожилая жительница Нагорного Карабаха разговаривает с военнослужащим

Фото: Сергей Титов / РИА Новости

Восприятие постсоветского пространства

Богдан Безпалько, Киев — Москва, политолог, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям

Советское наследие, конечно, сохранилось в нескольких видах. Сами по себе республики, их границы, нации, которые были там сформированы, — все это, безусловно, наследие СССР. Вот, например, сейчас в казахстанской тюрьме сидит Ермек Тайчибеков (общественный активист, защищающий русское население Казахстана, приговоренный к семи годам колонии строгого режима за разжигание национальной розни — прим. «Ленты.ру»). А ведь Казахстан в своих границах создан в 1930-е годы в рамках национальной политики большевиков. И даже латинизация языка, которую сейчас пытается осуществить казахстанская элита, — тоже идея большевиков.

Аналогичные вещи можно сказать и о других республиках. Война в Донбассе, в Нагорном Карабахе — тоже наследие Советского Союза.

По большому счету СССР — это большое количество наций, созданных на теле Российской империи. Им были переданы территории, для них были созданы национальная интеллигенция, национальный язык, национальная история. Все эти нации и их государства, ставшие независимыми в 1991 году, и являются самым большим наследием СССР

Нона Шахназарян, Мингечевир (Мингечаур) — Санкт-Петербург, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии и этнологии Национальной академии наук Армении

Самое негативное последствие распада Советского Союза — утрата всего, особенно социальных связей, которые были порваны из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Произошла жесткая демодернизация жизни, хотя со временем люди оправились и включились в дикий капитализм зарабатывания денег самыми примитивными посткоммунистическими методами. Средств ведь всегда было недостаточно, чтобы вырваться из бедности — например, чтобы приобрести жилье.

Позитив же в том, что структуры мобильности кардинально изменились, границы открылись, и я смогла, при всей своей бедности, не просто путешествовать, а путешествовать с академическим толком: ездить на конференции в рамках программ со стипендиальным обеспечением. Все это в СССР было бы мне недоступно… Ну, и собирательный КГБ отступил из повседневной жизни — стало свободней дышать.

Если смотреть широко, то основное наследие СССР — это пестование культуры сильного мужика, как Сталина. На бытовом уровне — жуткая леность и дисфункциональность, плохой сервис в местах общественного пользования, а еще — чрезмерный контроль на работе

Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин в окружении журналистов возле участка для голосования во время всесоюзного референдума о будущем СССР

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Алексей Дзермант, Минск, политолог, публицист и философ

Этот урок — урок распада великого государства — обязательно нужно очень хорошо выучить. И если мы стремимся (а я думаю, что мы стремимся) к интеграции, к новому союзу, то избежать минусов и объединяться с учетом этого опыта. Но все равно нужно стремиться к тому, чтобы воссоединить утерянное единство в той или иной форме. Такой должна быть стратегическая цель.

Мы не можем полноценно жить в качестве обрубков бывшего союзного пространства, нам просто нужно придумать новую форму его объединения

Петр Петровский, Минск, политолог, эксперт белорусского общественного объединения «Белая Русь»

Для тех, кто рос уже во времена независимости, то, что Россия и Белоруссия стали двумя отдельными государствами, — это аксиома, которая и сформировала идентичность. Моя точка зрения состоит в том, что распад СССР вообще от Белоруссии не зависел, не она первой провозглашала суверенитет. Белоруссия вообще была самой консервативной советской республикой, пожалуй, и держалась за Советский Союз до последнего. СССР практически для всех республик был источником модернизации, более того, Белорусская ССР являлась одним из регионов-доноров.

Не считаю, что распад страны был плюсом для Белоруссии, потому что потенциал каждой союзной республики (в том числе и России) мог сполна реализоваться только вместе. Это было большим заблуждением, особенно у украинских и прибалтийских элит, что при независимости они сохранят весь этот потенциал и не будут, как они говорили, кормить других

Весь их потенциал мог реализовываться только в кооперации с другими странами, в рамках общих производственных цепочек. Поэтому для меня лично Советский Союз — это положительное явление, от которого отказались прежде всего элиты в Москве.

Рабочий устанавливает новый герб на фасаде здания Комитета государственной безопасности Белоруссии в центре Минска, 21 ноября 1996 года

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Олег Долженков, Одесса, доктор политических наук, профессор

Крах советской системы власти и хозяйствования по большому счету вышел в итоге в заметный плюс, а вот распад территориального и исторического ядра страны обернулся исключительно тяжелыми экономическими и социальными потерями. Так что, думаю, в итоге мы больше потеряли, чем нашли.

Во многом, кстати, распад СССР и был предопределен ленинским разделением страны на республики со всеми суверенными правами «вплоть до отделения»

Мы сейчас это недооцениваем, но, конечно, чисто в бытовом плане за последние 30 лет люди сделали большой шаг вперед. Но упало качество образования, и фильмы стали хуже — однако это произошло во всем мире. Мы можем судить о частностях: это стало лучше, а вот это, наоборот, хуже. Однако еще не прошло достаточно времени, чтобы можно было объективно оценить итоги 1991 года в комплексе, свести баланс. С другой стороны, уже мало кому это надо. Поезд ушел.

Несколько дней назад первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв публично высказался о распаде СССР. По его мнению, к гибели Союза привели два ключевых события — выступление ГКЧП и подписание Беловежских соглашений. Спору нет, именно они и завершили существование союза республик. Но это был уже финальный акт драмы. ГКЧП — неумелая попытка реанимации, только ухудшившая положение больного. А Беловежские соглашения — констатация факта, выдача свидетельства о смерти. Но и до них СССР уже находился в критическом положении. И привели к этому более ранние действия советского руководства, включая и самого Горбачёва.

Управленческий хаос

Нельзя назвать какую-то одну причину, погубившую СССР. Но если что-то и нанесло по нему решающий удар, то это были хаотичные реформы перестроечной эпохи. Все они проводились без какого-либо продумывания последствий, без учёта реальной обстановки. Союзный центр напоминал крыловских лебедя, рака и щуку. Каждая реформа — походку пьяного: шаг влево, шаг вправо, два вперёд и три назад.

Главной проблемой реформ было то, что реформаторы видели, что делать что-то надо, а вот как и что — не до конца понимали. Отсюда постоянные разброд и шатания. В мае 1986 года по всему Союзу началась масштабная кампания по борьбе с «нетрудовыми доходами». По всей стране кинулись отлавливать «бомбил», в свободное время за плату подвозивших людей на личных авто. За это полагалось пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ровно через полгода, в ноябре 1986 года, репрессии обернулись полной легализацией. В соответствии с законом «Об индивидуальной трудовой деятельности» многие виды бытовых услуг, ранее считавшиеся нелегальными, стали не только законными, но и поощрялись.

Другой яркий пример непоследовательности — знаменитая антиалкогольная кампания. К моменту прихода к власти Горбачёва в руководстве партии уже понимали, что СССР де-факто проспал состоявшуюся в западных странах научно-техническую революцию, обеспечившую мощный рост производительности труда.

Фото © ТАСС / Мусаэльян Владимир

В СССР рост экономики традиционно обеспечивался постоянным притоком сельского населения в города. Но ко второй половине 80-х он начал иссякать. Для экономического рывка Союзу требовались колоссальные инвестиции. Вместо этого была запущена антиалкогольная кампания, ставшая выстрелом в собственную ногу.

По изначальному замыслу сухой закон должен был обеспечить дисциплину на предприятиях, на фоне которой пошёл бы рост производства. На деле он обернулся катастрофой.

В СССР того времени действительно много пили. Но для кампании было выбрано самое неудачное время. Именно в тот период, когда государство критически нуждалось в средствах для модернизации производства, оно лишило себя денег. По различным оценкам, сухой закон обошёлся бюджету в суммы от 15 до 100 миллиардов рублей. Незначительный прирост производительности труда, достигнутый за счёт улучшения дисциплины, был нивелирован бюджетными потерями и прочими неприятными последствиями типа тотального дефицита сахара из-за бума самогоноварения.

Потеря контроля над экономикой

СССР был государством с плановой экономикой. Одним из следствий этого был перманентный дефицит товаров народного потребления. Чтобы наконец преодолеть его, в 1988 году Горбачёв пошёл на решительный шаг, разрешив кооперативы. Впервые за много десятилетий в СССР вернулись рыночные отношения.

Фото © ТАСС / Лизунов Юрий

Китайский пример наглядно демонстрировал, что в умелых руках рынок способен творить чудеса. За три десятилетия эта страна, бывшая одной из беднейших даже по азиатским меркам, превратилась во вторую экономику мира. Но в СССР попытки повторить этот опыт обернулись лишь тотальной разбалансировкой экономики.

Известны примеры успешного функционирования плановой экономики с элементами рыночной. Так же как и рыночной экономики с элементами плановой. Но обе полноценные системы не могут сосуществовать одновременно в рамках одного государства. А в СССР по идеологическим причинам категорически отказывались окончательно переходить на рыночную модель.

Ожидалось, что кооператоры смогут восполнить дефицит товаров народного потребления. Но для производства требовались инвестиции. Кроме того, в условиях плановой экономики сырьё распределялось среди фабрик, а кооператоры не имели к нему доступа. Вдобавок для них были введены колоссальные налоги: 30% на доходы до 700 рублей и 90% на доходы свыше 1500 рублей в месяц. Всё это привело к уходу кооператоров в теневую экономику и заработкам на банальной перепродаже дефицитных вещей, а не на их производстве.

Как только предприятиям разрешили открывать кооперативы для реализации своей продукции, там смекнули, что гораздо выгоднее покупать сырьё по низким государственным ценам, а продавать произведённую на казённом оборудовании продукцию по рыночным. Прибыль уходила директорам фабрик.

Одновременно в рамках кампании по повышению благосостояния трудящихся были повышены советские зарплаты. Вместе с тем в рамках прежней плановой экономики государство тратило немалые средства на дотирование цен на товары в магазинах. Рост денежной массы, не обеспеченный ростом экономики, привёл к тотальному дефициту всех товаров, тем самым знаменитым пустым полкам.

Непродуманное и непоследовательное внедрение рыночных отношений при сохранении в остальном прежней плановой системы привело к чудовищным последствиям — полной разбалансировке экономики и утрате контроля над ней. Затыкать финансовые бреши было нечем, государство осталось вообще без денег. Кооперативные средства текли мимо бюджета, алкогольные доходы были утрачены из-за сухого закона, в довершение ко всему цена нефти упала до 12 долларов за баррель. Итогом реформ стал возврат к карточной системе распределения товаров первой необходимости.

Личная ошибка Горбачёва

Но если всё вышеописанное можно объяснить в духе «хотели как лучше, а получилось как всегда», то Борис Ельцин стал персональной ошибкой Горбачёва. Фактически генсек своими руками вырастил своего политического киллера.

В 1987 году глава московского горкома Ельцин выступил с разгромной критикой политбюро и персонально Горбачёва. Речь была, прямо скажем, популистской и создала определённую популярность политику в народе. Однако в рядах высшей номенклатуры никто его не поддержал, и Ельцин пошёл на попятную: долго извинялся и каялся.

Фото © ТАСС / Соколов Дмитрий

В разные советские эпохи существовали различные способы решения проблем политической конкуренции. При Сталине, например, на всякий случай убили всех, кто хотя бы потенциально мог проявить нелояльность. При Хрущёве достаточно было исключить самых непримиримых конкурентов из партии. В брежневские времена было найдено самое изящное решение — «почётная ссылка» на дипломатическую работу. Желательно в страну подальше.

Горбачёву достаточно было отослать Ельцина послом куда-нибудь в Латинскую Америку, после чего он уже не смог бы участвовать в политической борьбе. Но генсек ограничился половинчатыми мерами. Ельцина исключили из политбюро и сняли с поста секретаря горкома. Но оставили в ЦК и назначили первым заместителем председателя Госстроя. Таким образом, Ельцин, с одной стороны, получил имидж «пострадавшего за правду», с другой — остался в высшей номенклатуре. Спустя год он триумфально победил на выборах народных депутатов и стал председателем Верховного Совета РСФСР. С этого момента конфликт перешёл в принципиально иную плоскость. Это была уже не ссора между двумя членами политбюро, а противостояние союзного руководства и руководства крупнейшей советской республики. В условиях подобного конфликта СССР был обречён, даже в случае успешного подписания нового союзного договора. Который, впрочем, самим фактом обсуждения окончательно добил прежнюю союзную вертикаль.

Союзный договор

С первых дней существования СССР каждая действовавшая конституция гарантировала его республикам право на свободный выход. Конечно, в условиях сильной вертикали никто таких попыток не предпринимал, однако при первом же кризисе в союзном центре почти все республики бросились врассыпную.

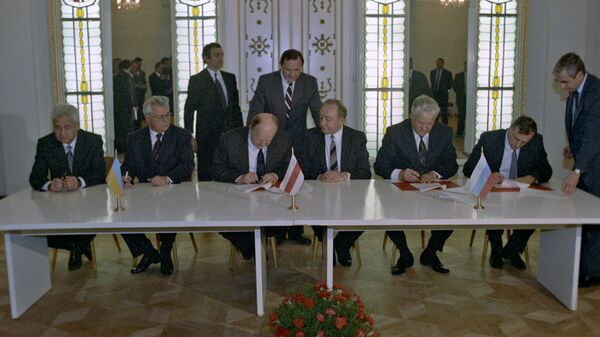

Представители, делегаты и лидеры (слева направо) Украины, Белоруссии и России подписывают Беловежское соглашение. Фото © wikipedia

Тем не менее, несмотря на состоявшийся парад суверенитетов советских республик, западные государства не спешили с их официальным признанием, выжидая дальнейших действий Москвы. Лишь после того, как Горбачёв в 1991 году официально огласил предложение о подписании нового союзного договора, стало ясно, что Советский Союз прекратил своё существование де-факто и скоро оно закончится и де-юре.

Предложение договора означало, что Кремль выбрасывает белый флаг. С этого момента «склеить» СССР уже не было возможности. Окраины окончательно убедились, что у союзной власти нет возможности или воли, чтобы повлиять на них ни при помощи мягкой силы, ни с помощью жёсткой. Учитывая все обстоятельства, договор обещал стать максимально невыгодным для РСФСР, поскольку республики надо было как-то заманить в новый Союз. А даже согласные на это желали иметь максимум преференций и привилегий и минимум обязательств.

Прибалтийские и кавказские республики сразу отказались даже обсуждать договор. Согласны были только среднеазиатские и Белоруссия. Украина тянула время, ожидая развязки. Подписание договора однозначно стало бы концом СССР. Даже на бумаге новый ССГ гораздо больше походил на современный Евросоюз, чем на прежнее государство. В любом случае само обсуждение нового государственного формата было признанием того факта, что советское руководство смирилось с распадом страны и пытается лишь минимизировать ущерб.

Подписание договора, назначенное на август 1991 года, было сорвано выступлением ГКЧП, которое окончательно добило и без того находившийся при смерти Советский Союз.

Комментариев: 5

Для комментирования авторизуйтесь!

Политика ,

0

Горбачев счел распад СССР нарушением воли народа

Референдум же был необходимым и справедливым, а его итоги «поразительны», заявил Горбачев. 30 лет назад, 17 марта 1991 года, прошел всесоюзный референдум о сохранении Советского Союза

Михаил Горбачев

Референдум о сохранении СССР, прошедший 30 лет назад, был «необходимым и справедливым», а распад Советского Союза стал нарушением «воли всего народа». Об этом заявил «Интерфаксу» бывший президент СССР Михаил Горбачев.

«Итоги референдума были не просто интересны, но поразительны: подавляющее большинство советских людей высказались за сохранение Советского Союза», — сказал Горбачев.

Он напомнил, что именно на основе этого референдума состоялся так называемый Ново-Огаревский процесс по формированию нового союзного договора. «Проект был полностью подготовлен, и 20 августа 1991 года он должен был быть подписан, но подписание этого договора сорвал путч ГКЧП», — отметил Горбачев.

«Так была нарушена воля народа. Разрушение Советского Союза — это было не что иное, как нарушение воли всего народа», — заявил он.

Всесоюзный референдум, посвященный вопросу сохранения СССР как обновленной федерации равноправных суверенных государств и республик бывшего СССР, состоялся 17 марта 1991 года. В нем участвовали 148,5 млн из 185,6 млн советских граждан, имеющих право голоса. Из них 113,5 млн (76,4%) поддержали сохранение обновленного Советского Союза.

СССР распался после попытки путча со стороны Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). После него 8 декабря 1991 года руководители России, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Президент России Владимир Путин связывал распад Советского Союза с неэффективной экономической политикой, «которая привела фактически к коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической».

В то же время Горбачев полагает, что в основе распада СССР лежали отношения между республиками. «Серьезные [доводы] состоят в том, что нужно было демократизировать и реформировать отношения. Вот этого не было сделано», — отметил он. По словам Горбачева, у союзных республик возникло свое государственное понимание, и со сложившейся ситуацией нужно было считаться.

Захаров Германович Владислав

Эксперт по предмету «История России»

Стать автором

Определение 1

Распад СССР – это комплекс процессов дезинтеграции во всех сферах общественной жизни СССР, приведший к прекращению существования государства СССР в 1991 г.

Распад СССР

Союз Советских Социалистических Республик был создан в 1922 г. и изначально включал в себя несколько республик. Со временем в Союз начали включаться и другие республики, количество которых в итоге достигло 15. Согласно Конституции, союзные республики считались суверенными, а также каждая могла свободно выйти из состава СССР. Формально они могли вступать в отношения с другими государствами, но на самом деле, эти инициативы требовали согласования с центральным руководством. Кроме того, все значимые партийные должности в республиках утверждались в Москве.

Управление устаревшими методами, замалчивание и нежелание решать многие проблемы, авторитаризм власти привели к тому, что государство не могло больше существовать в таком виде. Среди факторов, приведших к распаду, можно назвать следующие: развитие государственного капитализма, неудачные реформы «перестройки», отказ от прежней скрепляющей идеологии, увеличение количества межэтнических конфликтов, ослабление центральной власти, ошибки во внешней политике и т.д.

Введение гражданских и политических свобод, «гласность» привело к росту гражданской самостоятельности и вскрытию национальных проблем. Многие республики заявили о своей независимости и желании отсоединиться, выйти из состава Союза. 1989-1991 гг. были периодом «парада суверенитетов», когда республики одна за одной принимали Декларации о независимости.

8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще было подписано «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств», куда вошли Россия, Украина, Белоруссия.

26 декабря 1991 г. Совет Республик Верховного Совета СССР приняли «Декларацию о прекращении существования СССР» в связи с появлением СНГ.

«Последствия распада СССР» 👇

Замечание 1

Итогом распада СССР стало появление государственной независимости 15 бывших республик СССР.

Последствия распада СССР можно поделить на положительные и отрицательные.

Положительные последствия

К таковым относятся:

- смена экономической формации. В СССР было обычным понятие «дефицита товаров», так как из-за «железного занавеса», самообеспечения продукцией, плановой (административной) экономики товаров зачастую просто не хватало; теперь же был осуществлен переход к капитализму и рыночной экономике, что позволяло людям приобрести все необходимые товары;

- исчезновение «железного занавеса». СССР был достаточно закрытой страной, поэтому заграничные путешествия были недоступны для большинства населения страны (максимум – поездка в соцстраны). Теперь границы открыты, что положительно сказывается на развитии туристического бизнеса;

- свобода творчества. В СССР государственная цензура строго следила за деятелями искусства, контролируя все выходящие фильмы, песни, книги и т.д. Это затрудняло представителям творческих профессий заниматься своим делом. После распада СССР никакой цензуры не существовало, что благоприятно сказалось на творчестве деятелей искусства;

- свобода слова. Советская цензура следила также и за политическими взглядами общества. Люди могли подвергаться арестам и репрессиям за высказывания против режима. Отказ современной России от таких мер, безусловно, является положительным следствием;

- свобода печати. В СССР выходили лишь официальные газеты и журналы, проверенные цензурой; теперь же есть масса и неофициальных СМИ, где допускается критика действующей власти;

- международная разрядка. В течение почти полувека между СССР и США велась «холодная война», державшая мир в постоянном напряжении, так как в любое время их противостояние могло вылиться в боевые действия. Распад СССР ослабил положение России и бывших республик, сделав сверхдержавой только Штаты.

Отрицательные последствия

К негативным последствиям относятся:

- экономический кризис, в который вступила страна сразу после распада. Дефолты, инфляция, попытки спасти экономику «шоковой терапией» привели к обесцениванию сбережений многих людей и критическому положению экономики;

- распространение безработицы. Административная экономика хороша тем, что каждого обеспечивала работой; переход к новой экономической системе привел к тому, что граждане должны были сами искать работу, а работодатель сам решал, брать их или нет, что привело к известным проблемам;

- рост коррупции и бандитизма. Анархия, которая господствовала в России в 1990-е г. способствовала росту криминала, который начали искоренять в 2000-е;

- снижение авторитета рубля. В советское время рубль считался надежной валютой, теперь же к нему относятся с подозрением и предпочитают переводить деньги в западные валюты;

- рост классового расслоения в стране. В СССР граждане были более-менее уравнены в доходах (не считая элиты), теперь же в силу новой экономической системы заработные платы населения сильно различаются;

- снижение влияния России в мире. Авторитет СССР в международной политике был просто огромен, а вот современная Россия, ослабленная процессами 1990-х годов, по многим показателям проигрывает Европе и США.

После 1991 г. мир стал однополярным, а не биполярным. Раньше милитаризму и империализму капиталистическим США противостоял социалистический СССР, то есть в мире существовало две модели развития. После этого мир стал ориентироваться только на модель либеральной демократии как в США. В том числе и Россия, однако копирование западных черт развития без адаптации их к своей стране не сказывается положительно на ее развитии.

Общественная система России находилась в разрухе (перестройка системы органов власти, экономический кризис, политическое противостояние и т.д.), ее восстановление идет и в наши дни. В других бывших республиках этот процесс также не завершился, и находится даже еще на более низкой стадии (например, Киргизия, Узбекистан).

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

00:21 25.12.2016

(обновлено: 02:06 03.03.2020)

https://ria.ru/20161225/1484528946.html

Эксперты и политики считают, что распад СССР можно было предотвратить

Эксперты и политики считают, что распад СССР можно было предотвратить — РИА Новости, 03.03.2020

Эксперты и политики считают, что распад СССР можно было предотвратить

Четверть века прошла с момента распада Союза Советских Социалистических Республик, современники высказывают разные мнения о причинах этого масштабного… РИА Новости, 25.12.2016

2016-12-25T00:21

2016-12-25T00:21

2020-03-03T02:06

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147424/75/1474247573_0:114:3144:1883_1920x0_80_0_0_61583d10b447f73f2be2b0521ef1acce.jpg

россия

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2016

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147424/75/1474247573_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_e606f0ca33197d59a99cbc25e0289f5b.jpg

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

политика, четверть века после распада ссср, борис ельцин, михаил горбачев, россия

Политика, Четверть века после распада СССР, Борис Ельцин, Михаил Горбачев, Россия

Эксперты и политики считают, что распад СССР можно было предотвратить

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Четверть века прошла с момента распада Союза Советских Социалистических Республик, современники высказывают разные мнения о причинах этого масштабного исторического события, но есть консенсус в вопросе о его последствиях: это была социальная трагедия, экономическое поражение, отбросившее в развитии все республики.

Крах Советского Союза был предрешен еще в 50-х годах

Политики и политологи в основном сходятся во мнении, что распад можно было предотвратить; и экспертное сообщество, и политические круги, и большинство россиян считают восстановление СССР в прежнем виде невозможным, но говорят о необходимости интеграции на постсоветском пространстве и не исключают объединения бывших союзных республик на других уровнях.

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Документ вошел в историю как Беловежское соглашение.

Как это было

Соглашение о создании СНГ («Беловежское соглашение»)

Эти события поставили точку в истории Союза. Но, говоря о глубинных процессах, эксперты возвращаются еще на несколько лет назад: изменения в экономической и политической жизни страны, происходившие еще с середины 1980-х годов, привели к углублению противоречий между центром и союзными республиками, стремившимися к самостоятельности. Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, устанавливающие приоритет своих законов над законами Союза.

Чтобы остановить распад, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. «За» тогда высказались 76,4% принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект по заключению договора федерации «О Союзе суверенных республик», подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как Августовский путч.

Бездействие и застой как главные причины гибели СССР

И хотя после неудавшегося переворота Горбачев вернулся к исполнению функций президента, его позиции значительно ослабли. Спустя несколько дней, 24 августа, он объявил о сложении полномочий генерального секретаря ЦК и о выходе из КПСС. В период с 20 августа по 27 октября 1991 года решение о независимости (выходе из СССР) приняли одиннадцать союзных республик. Прекратила свое существование Коммунистическая партия СССР, прекратилась деятельность практически всех органов государственной власти Советского Союза.

Горбачев: я отстаивал союз до конца

Соглашение, заключенное в Беловежской пуще, не оставляло места для союзной формы государственного устройства на территории СССР. В последовавшем после его подписания заявлении Горбачев квалифицировал действия руководителей трех республик как антиконституционные. Сами участники Беловежского соглашения отвергали обвинения в разрушении СССР.

Распад СССР: «крупнейшая геополитическая катастрофа XX века»

Горбачев в своей недавней статье, опубликованной «Российской газетой», заявил, что не снимает с себя долю ответственности за случившееся, хотя «отстаивал Союз до конца, действуя политическими методами». Реформировать, обновить СССР было, по его словам, необходимо и возможно.

Роль в распаде, по мнению Горбачева, сыграла деструктивная позиция тогдашнего российского руководства. «Если бы не позиция России, у сепаратистов других республик никогда не хватило бы сил развалить Союз», — считает экс-президент СССР. При этом он убежден, что даже после принятия республиками деклараций о суверенитете и независимости можно было договориться с большинством из них о создании союзного конфедеративного государства.

Взгляд России спустя четверть века

По мнению руководителя исследовательских проектов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаила Мамонова, сегодняшнее отношение россиян к распаду СССР можно охарактеризовать как ностальгический прагматизм. «С одной стороны, преобладают положительные воспоминания об СССР и сожаление в связи с его распадом, с другой, присутствует понимание, что воссоздание распавшегося государства уже невозможно», — отметил эксперт.

Горбачев признал частичную ответственность за распад СССР

По данным ВЦИОМ за ноябрь 2016 года, 63% сегодня сожалеют о распаде СССР, более половины наших сограждан (56%) полагают, что Союз можно было сохранить. И хотя восстановление в прежней форме считается скорее невозможным (так высказались 68% респондентов), более половины (52%) сейчас готовы проголосовать за объединение бывших республик в новый союз.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в интервью телекомпании «Мир» отметил, что отношение президента РФ Владимира Путина к распаду СССР не изменилось: «это была катастрофа для тех народов, которые жили под крышей одного союзного государства», но говорить о каких-то реверсивных процессах невозможно. При этом Песков подчеркнул, что логика «диктует потребность новой интеграции на пространстве бывшего Советского Союза».

Социальная трагедия и экономическое положение

Это была катастрофа: Песков рассказал об отношении Путина к распаду СССР

Распад СССР был социальной трагедией для народов государства, экономическим поражением и «откатом» в прошлое для России и для всех республик, входивших в состав Советского Союза. Так охарактеризовали события 25-летней давности многие российские парламентарии.

«С точки зрения экономики распад СССР — это колоссальная ошибка. Это проигранное сражение за наше будущее, 25 лет, которые мы прожили после распада СССР, показали, что это было в первую очередь экономическое поражение», — отметил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.

Итоги прошедших с момента распада лет позволяют говорить о том, что ни одна из бывших советских республик не достигла уровня 1990 года развития ни в экономике, ни в других сферах государственного развития, полагает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Союз можно было сохранить

Многие действующие политики и участники тех событий уверены, что распада СССР можно было избежать при определенных условиях. Хотя некоторые современники говорят об исторической предопределенности исчезновения СССР, другие — о факторе времени, сыгравшем «против».

Ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов полагает, что в середине 80-х годов возможность предотвратить распад была — для этого, прежде всего, не нужно было совмещать радикальные экономические и политические реформы. Слишком много ошибок, по его словам, было допущено при реформировании, а когда начался так называемый «парад суверенитетов», сохранить государство в прежнем виде стало уже невозможно.

Один из ближайших соратников Бориса Ельцина, тогдашний госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис полагает, что де-факто Советский Союз перестал существовать еще в августе 1991 года, а все последующие месяцы вплоть до декабря страна, по словам политика, жила «в условиях минного поля безвластия» и предотвратить распад уже тогда было невозможно.

Уроки Беловежского соглашения: мог ли Советский Союз уцелеть?

Эксперт «Горбачев-фонда» Павел Палажченко, бывший в 1985-1991 годах переводчиком Горбачева, полагает, что «альтернативой распаду Союза была его децентрализация и предоставление республикам реальных суверенных прав». А по мнению депутата Госдумы второго созыва (1995-2000) Константина Борового, события развивались в русле общей закономерности — тенденции деколонизации, которая началась в 50-е годы XX века, и распад СССР был неизбежен.

На пути интеграции

Политики и эксперты считают невозможным воссоздание Союза в прежнем виде, однако говорят о возможности объединения бывших республик на других уровнях, но с обязательным условием — реальным равноправием участников. Весь опыт прошедших лет подталкивает на путь интеграции, и она не только необходима, но и возможна на практике, и даже, по словам ряда политиков, неизбежна. Эксперты напоминают о некоторых уже существующих механизмах — Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Всесоюзный сбор: не хотите ли вернуться в СССР?

Сенатор Николай Рыжков, возглавлявший до января 1991 года Совет министров СССР, полагает, что ЕАЭС — «это тот примерный прототип СССР, на основе которого можно воссоздавать объединение бывших республик СССР». Между тем, по мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, союзное государство сегодня могли бы сформировать Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. У такого объединения, по словам политика, был бы большой потенциал.

Член Совета Федерации, бывший генсек ШОС Дмитрий Мезенцев уверен, что тенденции на построение интеграционных объединений и сохранение сотрудничества в рамках СНГ — это «то, что особенно ценно сегодня и то, что должно быть приумножено завтра».

«Сегодня мы создаем принципиально новые формы сотрудничества, основанные на принципе уважения суверенитета национальных экономик, но при этом дающие членам этих объединений максимальную выгоду. Это и ЕАЭС, и Таможенный союз, и ШОС, и масса других механизмов. А при СССР между республиками существовали принципиально другие отношения», — отметил в свою очередь зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров.