Одним

из главных аспектов взаимодействия

педагога с учениками является

стимулирование им их учебной деятельности.

Как бы ни оценивал учитель учебные

успехи учащихся, все его оценки в конечном

счете сводятся к системе поощрений и

наказаний. Поощрения стимулируют

развитие положительных свойств и

особенностей психики, а наказания

предотвращают возникновение отрицательных.

Усилия

учеников в учебной деятельности

оцениваются педагогом прежде всего с

помощью выставляемых отметок. Отметка сочетает

в себе свойства поощрения и наказания:

хорошая отметка является поощрением,

а плохая – наказанием. В условиях

российской системы образования

используется пятибалльная система

отметок: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3

(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»),

1 («очень плохо»). На деле эта система

давно превратилась в четырехбалльную,

поскольку единицу за учебные неуспехи

уже не выставляют, она используется

только в качестве наказания за плохое

поведение. Таким образом, в отметочной

системе остались три формально

положительные оценки и одна отрицательная.

Но и среди положительных оценок каждая

имеет свои психологические особенности.

Негативная сторона столь узкого диапазона

отметок состоит в том, что у него

сокращаются возможности служить

средством поощрения. В самом деле,

полностью безошибочно и качественно

выполненную работу можно оценить только

оценкой «отлично». Если же ученик

получает «хорошо», для него это сигнал

о том, что какие-то ошибки и недочеты в

его работе все-таки имеются, т. е.

четверка уже несет в себе некую

отрицательную для ученика информацию.

Другое дело, если ранее он чаще получал

тройки: тогда четверка будет означать,

что работа выполнена лучше его обычного

уровня, и это может заставить ученика

поверить в свои силы и простимулировать

его к дальнейшей работе по предмету.

Надо

отметить, что большей стимулирующей

силой обладают именно средние значения

отметок, а не крайние: троечника больше

простимулирует четверка, а не пятерка,

отличника, скорее, заставит приложить

больше усилий тройка, а не двойка.

Троечник, получив пятерку, может утратить

смысл дальнейшего самосовершенствования,

так как оценки выше все равно нет,

четверка же дает понять, что ему еще

есть «куда расти» и он имеет возможность

добиться большего. Двойка же уничтожает

стремление ребенка к улучшению своих

результатов, так как ее трудно исправить

на привычную высокую оценку, а тройка

субъективно воспринимается как оценка,

после которой вполне можно добиться

отличной успеваемости, если постараться.

Кроме

отметок самих по себе, стимулирование

учебной деятельности детей осуществляется

и другими способами. Побудители должны

быть разнообразными и использоваться

в зависимости от того, могут ли они

удовлетворить актуальные на данный

момент потребности ребенка. Стимулы

могут быть следующих видов: органические –

связанные с удовлетворением органических

потребностей ребенка (вкусное, сладкое,

приятное физически); материальные –

приобретение в собственное пользование

желанных, интересных и привлекательных

для ребенка вещей; моральные –

удовольствие от сознания выполненного

долга, от оказания помощи людям, от

соответствия своих поступков высоким

нравственным ценностям; социально-психологические

– повышение

внимания, уважение, отведение престижной

и значимой роли; индивидуальные –

что-то личное, существенное для ребенка,

имеющее для него особое значение.

Действие

различных стимулов на ребенка ситуационно

и личностно опосредовано: восприятие

и оценка им тех или иных стимулов как

значимых обусловлены тем, в какой

ситуации это происходит. Один и тот же

стимул может по-разному повлиять на

дальнейшую деятельность и успехи в ней

в зависимости от того, был ли он значим

для данного ученика в данный момент или

нет. Если от получения высокой оценки

зависят какие-либо другие важные события

в его жизни, она может стать сильным

стимулом к достижению успеха. Если же

от нее мало что зависит в жизни и

деятельности ребенка, она скорее всего

не станет существенным стимулом к

деятельности. Под личностной

опосредованностью воздействия стимулов

понимается зависимость результатов

этого воздействия от индивидуальных

особенностей учащегося, его психического

состояния в данный момент времени. На

него будут сильнее действовать стимулы,

касающиеся удовлетворения наиболее

актуальных на тот момент потребностей.

Эмоционально возбужденный человек

может воспринимать значимость стимулов

несколько иначе, чем спокойный. Эти

особенности восприятия стимулов касаются

и педагогических оценок.

Педагогическая

оценка играет важную стимулирующую

роль в мотивации индивидуального

поведения при возникновении потребности

в интеллектуальном и личностном развитии.

Эта оценка должна обеспечить максимум

мотивированности ребенка в учебной

деятельности с учетом следующих

обстоятельств:

1) знания

учителем необходимого и достаточного

множества разнообразных стимулов,

которые влияют на стремление ребенка

к успехам в учении и воспитании;

2) знания

подлинных мотивов участия детей в данных

видах деятельности;

3) знания

индивидуальных различий в мотивации

учения и воспитания;

4) знания

ситуативных факторов, которые воздействуют

на мотивацию усвоения информации,

формирование умений и определенных

качеств личности у детей.

Педагогические

оценки, рассматриваемые как поощрения

и наказания, должны быть уравновешенными.

С одной стороны, они должны активизировать

развитие у ребенка положительных

свойств, с другой – препятствовать

возникновению у него отрицательных

качеств личности и неправильных форм

поведения. В зависимости от индивидуальных

особенностей ребенка, его возраста,

ситуации и ряда других факторов

соотношение и характер педагогических

оценок, используемых в качестве поощрений

и наказаний, должны меняться, чтобы не

снижалась их эффективность.

Под эффективностью педагогической

оценки понимается ее стимулирующая

роль в обучении и воспитании детей.

Педагогически эффективной считается

такая оценка, которая создает у ребенка

стремление к самосовершенствованию,

приобретению знаний, умений и навыков,

выработке у себя ценных положительных

качеств личности, социально полезных

форм культурного поведения. Мотивация

ребенка к интеллектуальному и

личностно-поведенческому развитию

может быть внешней и внутренней (см.

2.2). Внутренняя мотивация учебно-воспитательной

деятельности считается более сильной,

чем внешняя, поэтому и более эффективной

педагогической оценкой будет та, которая

создает и поддерживает у ребенка

внутреннюю мотивацию учения и воспитания.

Эффективность педагогической оценки

напрямую зависит и от индивидуальных

особенностей ребенка: действенной будет

та оценка, которая соотносится с тем,

что больше всего его интересует, и для

соблюдения этого условия необходимо

хорошо знать систему интересов и

потребностей ребенка, их ситуативную

иерархию, динамику изменения со временем.

Когда

говорят о социально-специфическом

характере педагогической оценки, имеют

в виду два обстоятельства. Во-первых, в

условиях различных культур в системе

обучения и воспитания предпочтение

отдается разным видам педагогических

оценок: в обществе западно-европейского

и североамериканского типов наиболее

действенны материальные стимулы, в

традиционных исламских обществах –

морально-религиозные, в Японии –

социально-психологические. Во-вторых,

социально-специфический характер

педагогической оценки проявляется в

том, что она может быть различна по своей

эффективности в зависимости от социальной

ситуации, в которой дается.

Следует

помнить, что личная значимость для

ребенка того или иного вида получаемой

педагогической оценки может со временем

меняться, поскольку по мере взросления

и от ситуации к ситуации у него изменяется

иерархия потребностей и ранее значимые

оценки утрачивают стимулирующую роль,

а вместо них на первый план выходят

другие, более соответствующие возрастному

развитию ребенка. Наконец, существуют

индивидуальные различия между детьми,

в силу которых важный для одного ребенка

стимул может вообще не быть сколько-нибудь

действенным стимулом для другого.

Из

вышесказанного следует, что наиболее

действенными способами повышения

персональной значимости педагогической

оценки являются:

1) систематическое

изучение и учет индивидуальных интересов

и потребностей ребенка;

2) актуализация

тех потребностей и интересов, которые

соответствуют имеющимся в распоряжении

педагога стимулам;

3) варьирование

характера педагогических оценок с целью

избежания привыкания к ним ребенка;

4) применение

педагогических оценок значимыми для

ребенка людьми, которых он уважает и

кому доверяет.

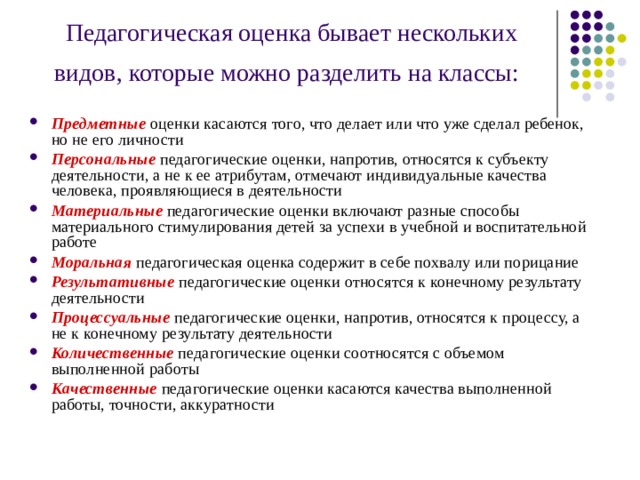

Выделяется

несколько видов педагогических оценок,

образующих разные классификации: оценки

могут быть предметными и персональными,

материальными и моральными, результативными

и процессуальными, количественными и

качественными. Предметныеоценки

касаются того, что делает или уже сделал

ребенок, – содержания, предмета,

процесса и результата деятельности, но

не самого ребенка. Персональные оценки,

напротив, относятся к личности, отмечают

индивидуальные качества, старания,

умения, прилежание и

т. п.Материальные педагогические

оценки включают разные способы

материального стимулирования детей за

успехи в деятельности: деньгами,

привлекательными вещами и

др. Моральные педагогические

оценки содержат в себе похвалу или

порицание, характеризующие действия

ребенка с точки зрения их соответствия

принятым нормам морали. Результативные педагогические

оценки относятся к конечному результату

деятельности, акцентируют внимание в

основном на нем, не беря в расчет способы

достижения этого результата и другие

особенности деятельности. Процессуальные оценки,

напротив, относятся к процессу

деятельности, подчеркивают, как был

достигнут полученный итог, что лежало

в основе побуждения, направленного на

достижение соответствующего

результата. Количественныепедагогические

оценки соотносятся с объемом выполненной

работы, числом решенных задач, сделанных

упражнений и т. п. Качественныеоценки

касаются качества выполненной работы,

точности, аккуратности, тщательности

и других аналогичных показателей ее

совершенства.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Психология педагогической

оценки

Одним из главных аспектов взаимодействия педагога с учениками является стимулирование им их учебной деятельности . Как бы ни оценивал учитель учебные успехи учащихся, все его оценки в конечном счете сводятся к системе поощрений и наказаний.

Отметка является педагогическим стимулом, сочетающим в себе свойства поощрения и наказания: хорошая отметка является поощрением, а плохая—наказанием.

- Надо иметь в виду, что крайние значения отметок не всегда обладают той стимулирующей силой, которую имеют средние по величине оценки. Например, лучшим стимулом к достижению успехов часто становится оценка 4, а не 5, 3, а не 2 или 1.

- Оптимальным является тот случай, когда оценка, полученная по пятибалльной системе, на один балл выше или ниже той, которую обычно по данному предмету имеет ребенок.

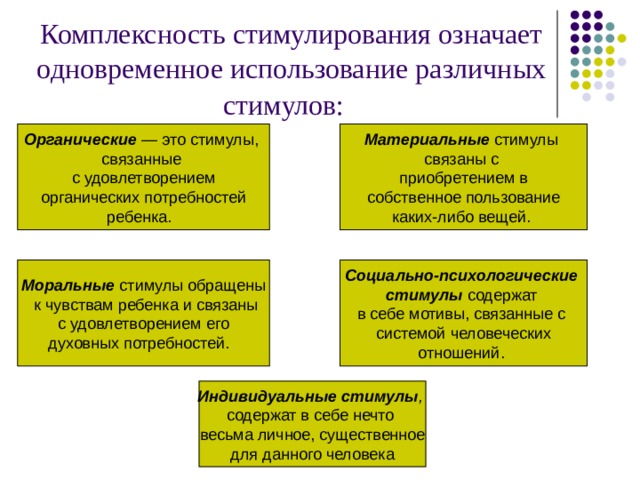

Стимулирование учебной и воспитательной деятельности детей должно иметь комплексный характер, включать в себя систему разнообразных побудителей, каждый из которых применяется не часто и в зависимости от того, какие другие интересы и потребности ребенка в данный момент времени являются актуальными.

Комплексность стимулирования означает одновременное использование различных стимулов:

Органические — это стимулы,

связанные

с удовлетворением

органических потребностей

ребенка.

Материальные стимулы

связаны с

приобретением в

собственное пользование

каких-либо вещей.

Моральные стимулы обращены

к чувствам ребенка и связаны

с удовлетворением его

духовных потребностей.

Социально-психологические

стимулы содержат

в себе мотивы, связанные с

системой человеческих

отношений.

Индивидуальные стимулы ,

содержат в себе нечто

весьма личное, существенное

для данного человека

Педагогическая оценка — это многообразный процесс с рядом стадий, начиная с парциальной оценки и заканчивая интегральной оценкой в педагогической характеристике учащегося.

Педагогические оценки, рассматриваемые как поощрения или наказания, должны быть уравновешенными. С одной стороны, они должны содержать в себе систему стимулов, активизирующих развитие положительных свойств и особенностей у ребенка, с другой стороны, включать совокупность не менее действенных стимулов, препятствующих возникновению отрицательных качеств личности и неправильных форм поведения у тех же самых детей.

Под эффективностью педагогической оценки понимается ее стимулирующая роль в обучении и воспитании детей. Педагогически эффективной считается такая оценка, которая создает у ребенка стремление к самосовершенствованию, приобретению знаний, умений и навыков, выработке у себя ценных положительных качеств личности, социально полезных форм культурного поведения.

Педагогическая оценка бывает нескольких видов, которые можно разделить на классы:

- Предметные оценки касаются того, что делает или что уже сделал ребенок, но не его личности

- Персональные педагогические оценки, напротив, относятся к субъекту деятельности, а не к ее атрибутам, отмечают индивидуальные качества человека, проявляющиеся в деятельности

- Материальные педагогические оценки включают разные способы материального стимулирования детей за успехи в учебной и воспитательной работе

- Моральная педагогическая оценка содержит в себе похвалу или порицание

- Результативные педагогические оценки относятся к конечному результату деятельности

- Процессуальные педагогические оценки, напротив, относятся к процессу, а не к конечному результату деятельности

- Количественные педагогические оценки соотносятся с объемом выполненной работы

- Качественные педагогические оценки касаются качества выполненной работы, точности, аккуратности

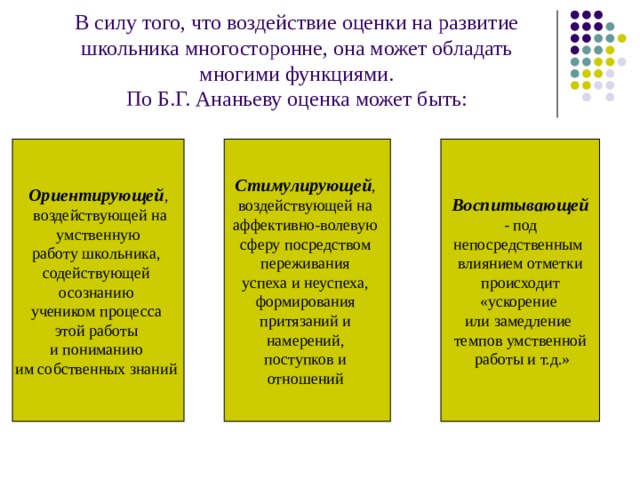

В силу того, что воздействие оценки на развитие школьника многосторонне, она может обладать многими функциями. По Б.Г. Ананьеву оценка может быть:

Ориентирующей ,

воздействующей на

умственную

работу школьника,

содействующей

осознанию

учеником процесса

этой работы

и пониманию

им собственных знаний

Стимулирующей ,

воздействующей на

аффективно-волевую

сферу посредством

переживания

успеха и неуспеха,

формирования

притязаний и

намерений,

поступков и

отношений

Воспитывающей

— под

непосредственным

влиянием отметки

происходит

«ускорение

или замедление

темпов умственной

работы и т.д.»

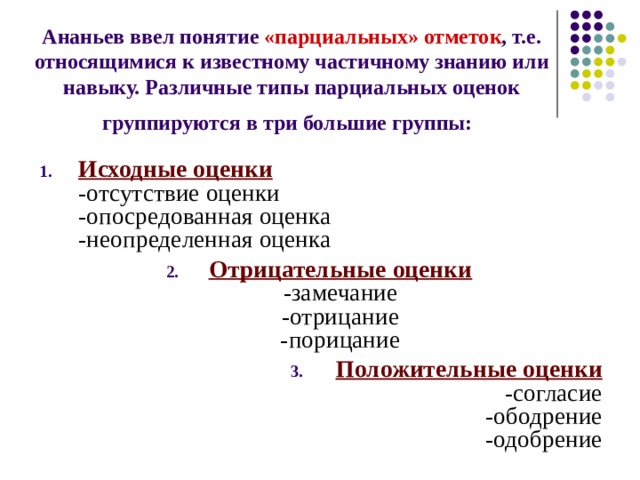

Ананьев ввел понятие «парциальных» отметок , т.е. относящимися к известному частичному знанию или навыку. Различные типы парциальных оценок группируются в три большие группы:

- Исходные оценки -отсутствие оценки -опосредованная оценка -неопределенная оценка

- Отрицательные оценки -замечание -отрицание -порицание

- Положительные оценки -согласие -ободрение -одобрение

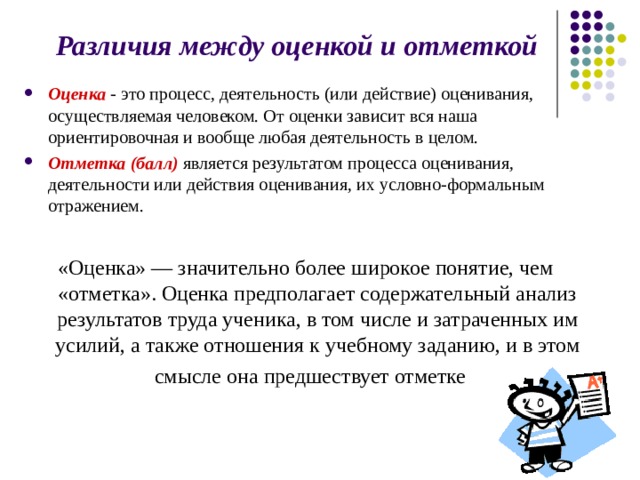

Различия между оценкой и отметкой

- Оценка — это процесс, деятельность (или действие) оценивания, осуществляемая человеком. От оценки зависит вся наша ориентировочная и вообще любая деятельность в целом.

- Отметка (балл) является результатом процесса оценивания, деятельности или действия оценивания, их условно-формальным отражением.

«Оценка» — значительно более широкое понятие, чем «отметка». Оценка предполагает содержательный анализ результатов труда ученика, в том числе и затраченных им усилий, а также отношения к учебному заданию, и в этом смысле она предшествует отметке

Необъективность педагогической оценки

- Ошибки «великодушия», или «снисходительности» , проявляются в выставлении педагогом завышенных оценок.

- Ошибки «центральной тенденции» проявляются у педагогов в стремлении избежать крайних оценок.

- Ошибка «ореола» связана с известной предвзятостью педагогов и проявляется в тенденции оценивать положительно тех школьников, к которым они лично относятся положительно, соответственно отрицательно оценивать тех, к которым личное отношение отрицательное.

- Ошибки «контраста» при оценивании других людей состоят в том, что знания, качества личности и поведение обучающегося оцениваются выше или ниже в зависимости от того, выше или ниже выражены те же характеристики у самого педагога.

- Ошибка «близости» находит свое выражение в том, что педагогу трудно сразу после двойки ставить пятерку, при неудовлетворительном ответе «отличника» учитель склонен пересмотреть свою отметку в сторону завышения.

- «Логические» ошибки проявляются в вынесении сходных оценок разным психологическим свойствам и характеристикам, которые кажутся им логически связанными.

Под влиянием оценочных воздействий у детей формируется такие важные качества личности как самооценка и уровень притязаний. В этой связи оценка действует по принципу изменения самооценки, т.е. изменения мнений и отношений к личности со стороны членов социальной группы, а оценочные и самооценочные воздействия являются сильным корректирующим фактором поведения и деятельности личности.

Наряду с видами педагогических оценок выделяются способы стимулирования учебных и воспитательных успехов детей . Главные из них — это внимание, одобрение, выражение признания, оценка, поддержка, награда, повышение социальной роли, престижа и статуса человека.

Список использованной литературы

- Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки. – СП-б.: Наука, 1997. — 386с.

- Немов Р.С. Психология. Книга 2. Психология образования

- Цукерман Г.А., Шияновская С.И. Оценка без отметки. — Рига, 2003. — 374 с.

Психологические

вопросы педагогической отметки и оценки

Волошиной

Анастасии

Процесс оценивания

результатов обучения не отделим как от контроля, так и от всех других

компонентов образовательного процесса, поэтому оценка знаний учащихся — это не

разовая процедура, а комплексный, длительный, систематический процесс. Его

основное предназначение заключается в определении степени, меры соответствия

имеющихся знаний (или умений) тем, что предварительно планируются, требуются

«на выходе» учебного процесса. Оценка выступает как некий универсальный

показатель уровня знаний, общей образованности учащихся, отчего на практике

возникает немало педагогических и психологических проблем. С точки зрения

педагогики оценка выполняет следующие функции: контролирующую, обучающую,

воспитывающую. Не умаляя важного значения первых двух функций, психология делает

акцент на необхо-димости реализации именно воспитывающей мотивирующей функции

оценки.

Оценивание как систематический, организованный процесс включает в себя

следующие компоненты.

Установление и четкая формулировка целей конкретного этапа обучения или

образовательного процесса в целом. Поставленная цель должна обладать свойством

проверяемости, т.е. иметь понятные, четкие, объективно воспроизводимые и

желательно измеряемые показатели и особенности. Самым распространенным на

практике вариантом описания целей обучения является перечисление качеств

знаний, предполагаемых в результате. Здесь можно назвать множество параметров,

каждый из которых способен стать решающим в процессе оценивания. Это, например,

понятийность, концептуальность, направленность, обобщенность, осознанность,

прочность, гибкость, действенность, обновляемость, полнота. Проблема в том, что

за каждым таким качеством знания должны стоять объективные, проверяемые

критерии. Но они существуют далеко не всегда. В таком случае процесс оценивания

изначально обречен на неудачу.

При оценке знаний необходимо осознанно учитывать заложенный или ожидаемый

уровень обученности. Так, дословное воспроизведение учебного материала

заслуживает высшей оценки лишь в том случае, если предполагаемая (или

сформулированная) цель обучения сведена к полному и прочному запоминанию. Если

же целью учебного процесса выступает понимание учебного материала, оценка того

же знания должна быть иной.

Вторым компонентом процесса оценивания является выбор адекватных контрольных

заданий, проверяющих, устанавливающих меру достижения поставленных целей

обучения. Такие задания могут быть общими и частными, теоретическими и

практическими, подразумевать короткий ответ либо развернутое изложение,

содержать проблемный вопрос или быть сугубо описательными. Вариации заданий и

их сочетания неисчислимы, но проблема заключается в том, чтобы эти контрольные

задания соответствовали как целям, так и содержанию конкретного учебного

предмета. Что из пройденных знаний необходимо человеку для реальной жизни и

работы по окончании учебы? Подобные вопросы тесно переплетаются с глобальными

проблемами всей системы образования.

Третий, завершающий этап состоит в непосредственном выставлении, объявлении,

оглашении традиционной для школы отметки или каким-либо другим способом

выраженной оценки результатов проверки знаний. Проблема оценивания качества

знаний со-держит в себе вполне определенные и непростые количественные аспекты.

Необходимо различать два близких, но не синонимичных понятия: «отметка» и

«оценка». Педагогическая «отметка» — это некая универсальная «количественная»

мера знания, принятая и узаконенная в современном массовом образовании. Оценка

— это понятие более качественное, чем количественное, а потому предпо-лагающее

значительную психологическую гибкость, вариативность по сравнению с

ограниченным диапазоном набора существующих цифровых отметок.

Первое требование к любой оценке (или отметке) — это обеспечение ее

объективности, под которой имеется в виду не известная философская категория, а

обыкновенная проверяемость, доказательность, обоснованность, соответствие

реальности, нормам и стандартам, максимальная защищенность от неустранимой

субъективности любого человека, в том числе и преподавателя.

Современная система «отметочного» оценивания знаний содержит в себе целый ряд

нерешенных, открытых, но редко обсуждаемых педагогами психометрических

вопросов. Если принять, что существующая ныне «пятибалльная» система является

действительным измерением уровня знаний, то необходимо представлять

объек-тивные и специфические ограничения подобного «измерения».

Во-первых, в этой измерительной шкале отсутствует «нуль» как условная точка

отсчета. Ведь знание не может быть «нулевым», т.е. абсолютно у человека

отсутствующим. Такой нуль никем не узаконен, не расшифрован содержательно.

Во-вторых, при проведении любого измерения необходим учет особенностей и

математических возможностей используемой измерительной шкалы. В психометрии

выделяют четыре шкалы измерения: шкала наименований (номинативная), ранговая

(или порядковая), шкала интервалов и шкала отношений. Каждая из них

предполагает сугубо специфическую систему градаций измеряемых объектов,

однозначно определяет допустимый (корректный) и адекватный математический

аппарат. Например, шкала наименований представляет не столько измерение,

сколько качественную классификацию объектов максимум на три класса: больше,

меньше, равно (по отношению к существующему эталону). В данной шкале фактически

нет количественной меры объектов. При использовании ранговой шкалы

сопоставляемые, измеряемые объекты располагаются, ранжируются в порядке

возрастания или убывания их величины, причем разность между смежными объектами

не имеет значения. Измерение по шкале интервалов построено на равенстве

разностей между всеми смежными парами величин. Эта разность выступает в

качестве единицы измерения. Заметим, что в двух предшествующих шкалах такой

единицы, эталона просто не существует. Наконец, шкала отношений построена на

равенстве математических отношений между всеми смежными величинами. В этой

шкале существует и «нуль» как точка отсчета.

По какой из этих шкал в действительности происходит измерение школьных (да и

вузовских) знаний? Расположим весь набор отметок в порядке их увеличения: 1, 2,

3, 4, 5 — и рассмотрим, что в реальности стоит за этими цифрами. В чисто

арифметическом плане такую шкалу можно бы назвать шкалой интервалов. Но разве в

содержательном плане есть «единица» измерения знаний? Разница между всеми

смежными парами арифметически равна 1, но одинакова ли разница в знаниях,

оцененных, например, 2 и 3, или 4 и 5? Нели такая разница равна, тогда ученик,

получивший 4, знает ровно в два раза больше, чем получивший 2. С точки зрения

педагогической, предметной, знаниевой получается полная нелепица проведен-ных

сравнений.

В ранговой шкале знания всех учащихся располагаются учителем от минимума — 1 до

максимума — 5, при этом не существует формальной единицы измерения и нет

равенства различия между «соседними» отметками. Такова реальная практика

выставления школьных отметок. Однако данная шкала не является фактически

пятибалльной. Единица в дневнике ставится крайне редко, да и то не в качестве

оценки знания, а как восклицательный знак, возмущение учителя по поводу

поступка школьника. Это относится практически и к «двойке», несущей в себе не

«величину» знания, а негативизм отношения учителя, его укор, наказание за

нерадивость. От-метки по ранговой системе не количественны, а качественны. Это

обыкновенная классификация учащихся по группам успевающих и неуспевающих, в

основе которой всего три величины: 3, 4, 5. В таком случае, например,

некорректно, просто недопустимо вычисление средних арифметических значений

школьных отметок, что, как ни странно, производится. Тогда что же эти отметки

отображают и для чего используются?

По мнению ряда психологов (Ш.А. Амонашвили), в школьных отметках заключена лишь

повелительная (императивная), командная власть традиционного обучения.

Вместо показателя уровня знаний отметка

становится стандартным олицетворением всей личности учащегося. Например,

«отличник» — это замечательный, дисциплинированный, способный школьник,

гордость класса и родителей. «Пятерка» существует как поощрение и восхваление,

«двойка» — как резкое осуждение. Портрет «двоечника» характерологически

противоположен и социально негативен. Они противопоставляются, сталкиваются как

два «сорта» личности школьника. «Повелительную» роль отметки можно считать

неким внешним стимулятором: человек учится, чтобы его не ругали, а везде

хвалили. Но психологически грамотная, выверенная оценка должна прежде всего

внутренне мотивировать учащегося.

Психометрическая сложность «отметочного» измерения знаний заключается в

отсутствии четкого, стандартизованного эталона, или нормы знания. Установлено,

что при выставлении отметки каждый педагог (осознанно или интуитивно, в разных

сочетаниях) использует три возможных эталона. Все они являются относительными,

непременно сопоставляемыми со многими объективными и субъективными

обстоятельствами процесса обучения и оценивания. Абсолютно объективного

эталона, подобного метру или килограмму, для знаний просто не существует. Кроме

того, сама процедура «измерения» знаний является видом взаимодействия, общения

субъектов образовательного процесса. Потому на результатах оценивания в той или

иной степени сказываются неустранимые и многочисленные психологические и

социально-психологические явления, закономерности и механизмы.

Известно, что учащийся во время экзамена так или иначе волнуется, что

необходимо учитывать при оценивании его знаний. Для большинства людей экзамен —

это выраженно эмоциогенная ситуация, и психологические следствия этого могут

быть самыми раз-личными, а чаще всего негативными. Например, в психологии

известен феномен «оптимума мотивации» (закон Иеркса — Додсона). Его суть

заключается в том, что чрезмерная мотивация к наилучшему выполнению

деятельности может психологически «преобразоваться» в сверхсильную и негативную

эмоцию, которая оказывает на выполняемую деятельность разрушительное влияние.

Возникает эмотивное поведение, эмоциональный шок, при котором человек временно

забывает то, что знал, не справляется с делом, которое правильно исполняет в

спокойной ситуации. При этом в его поведении возможны проявления элементов

обычно не свойственной агрессии или, напротив, ухода, бегства от ситуации,

возвращения к упрощенным формам поведения (слезы, жалобы, оправдания). Подобные

явления не редки в ситуации экзамена и требуют от преподавателя не только

терпения и сдержанности, но и адекватного, психологически грамотного разведения

оценки уровня знаний и оценки наличного состояния учащегося.

Итак, при оценивании выделяются и используются три относительных эталона.

Предметная норма, которая характеризует знание самого учебного материала:

методология, теории, законы, понятия, феномены. Все это представлено в

соответствующих учебниках и пособи-ях, справочниках и научной литературе,

конспектах и учебных программах. Есть учебные дисциплины, в которых учебный

материал однозначно четок, а потому знание оценить легче, чем в случае

многоголосицы существующих подходов и взглядов. При всей кажущейся объективности

предметной нормы знания в процессе реального оценивания могут возникать

дискуссионные вопросы. Например, допустимы ли творчество учащегося на экзамене,

наличие собственного мнения по предметным вопросам?

Наличие социальной нормы проявляется в том, что при оценивании знаний

нескольких учащихся вольно или невольно осуществляется их сопоставление,

сравнение одного с другим. Градации уровней знания много богаче ограниченного

набора возможных количественных оценок, поэтому требуется учет межиндивидуаль-ных,

межгрупповых и других социальных различий. В оценке отдельного учащегося скрыто

присутствует проекция представления педагога о распределении уровня знаний во

всей учебной группе, классе или во всей школе, регионе. Определенной

«социализации» оценки требует даже сам принцип «гласности» оценивания.

Социальный эталон не нормирован никакими официальными документами. Но реально

он не устраним из оценки, хотя и не существует в полном отрыве от предметной

нормы. Между ними устанавливается определенное соотношение, которого,

разумеется, нельзя увидеть в самой величине отметки.

Третья норма оценивания знаний именуется индивидуальной и заключается во

взвешенном, разумном и вместе с тем обязательном учете тех или иных

индивидуальных особенностей каждого учащегося. Эта «норма» является самой

психологичной, а потому особо сложной и многозначной, но совершенно необходимой

в живом учебно-воспитательном процессе, нормальном взаимодействии его

субъектов. Предположим, учащийся в данной четверти добросовестно, самозабвенно

работал, заметно «прибавил» в своих знаниях. И хотя по строго предметной норме

он «не дотянул» до оценки «хорошо», учитель ставит именно такую оценку, потому

что она будет мотивировать школьника на дальнейшую учебу. Грамотное

использование индивидуальной нормы способствует развитию самооценки учащихся,

содействует формированию ее адекватности, а в этом заключается одна из

важнейших задач не только обучения, но и воспитания, образования человека в

целом. Самооценка лич-ности (как и самоконтроль) формируется не внутри психики,

а «первоначально» извне, в результате оценочной деятельности окружающих людей,

во взаимодействии с ними.

Установлено, что предпочтение педагогом той или иной нормы оценивания является

не случайным. Оно обусловлено как педагогическими традициями, так и личностными

особенностями педагога: направленность личности, черты характера, особенности

самосознания, опыт. Субъективные смыслы собственной преподавательской

деятельности педагог проявляет и в особенностях «стиля» оценивания. Такие

«стили» оценивания по-разному влияют на развитие мотивационно-смыловой сферы

учащихся, а значит, на само формирование их личности, а не только на

«отметочные» результаты обучения (К.В. Сапегин).

Еще в середине XX в. Б.Г. Ананьев выделял три качественных группы возможных

педагогических оценок:

S исходные, т.е. не строго определенные, опосредствованные (через оценку

другого ученика), предварительные, почти отсутствующие;

S отрицательные, под которыми имеется в виду разнообразная палитра проявлений:

замечание, порицание, отрицание, неудовольствие;

S положительные, к богатому набору которых относятся, например, одобрение,

согласие, ободрение. Влияние этих групп оценок на личность учащегося и на

группу в целом является различным, а потому должно быть учитываемо и дозировано

педагогом. Вместе с тем это не означает обязательно равномерного распределения

по-ложительных и отрицательных оценок. Все определяют конкретная учебная

ситуация, реальные учащиеся, индивидуальность и профессионализм педагога.

(?) Контрольные вопросы

Каковы наиболее распространенные ошибки контрольной деятельности?

Как можно развивать самоконтроль учащихся?

Чем отличаются понятия отметки и оценки?

Какие основные виды оценок вам известны?

Какие психометрические вопросы включает процесс оценки знаний?

Что представляют собой «нормы» оценивания знаний?

(Г) Тестовые задания

Главной функцией контроля знаний является…

Наказание — поощрение.

Б. Мотивация.

Проверка.

Г. Вмешательство.

Какое психическое образование является следствием интериориза-ции деятельности контроля?

Знание

Б. Дисциплинированность.

Исполнительность.

Г. Внимание.

Что не входит в деятельность оценивания знаний?

Выбор контрольного задания.

Б. Проведение консультации.

Формулировка цели обучения.

Г. Выставление оценки.

Какая из перечисленных функций не относится к оценке?

Планирующая.

Б. Обучающая.

Контролирующая.

Г. Воспитывающая.

№ 29. Психологические проблемы школьной отметки и оценки.

План:

1. Аспекты изучения педагогической оценки. Подходы к педагогической оценке и её функциям.

2. Сущность, функции и виды педагогической оценки. Определение оценки и отметки. Ориентирующая и стимулирующая функции педагогической оценки. Исследования педагогической оценки Б.Г.Ананьева.

3. Педагогическая оценка и личность учителя.

4. Педагогическая оценка и личность ученика.

Аспекты изучения педагогической оценки: 1) сущность, функции, виды педагогической оценки; 2) проявление в педагогической оценке индивидуальных особенностей учителя, его отношения к педагогической деятельности; 3) воздействие педагогической оценки на формирование личности школьника и его отношения к учебной деятельности.

Разные учёные по-разному трактуют педагогическую оценку и её функции. Педагогическую оценку понимают как познавательную активность (Ш.А.Амо-нашвили), процесс оценивания (В.А.Якунин), вид деятельности (А.Г.Доманов, А.Н.Крылов, Л.И.Перокинец, О.В.Сумарокова, Н.П.Крикля), действие (К.В.Сапе-гин), оценочное отношение (М.А.Борисова, Ш.А.Дусмухаме-дова), нормативно-оценочное общение (А.А.Золотнякова, А.Ф.Яковличева), мыслительный процесс (Т.Г.Кисилёва, Ю.Н.Кулюткин, Г.С.Сухобская), суждение учителя (Г.А.Цукерман, Л.Г.Вяткин, Е.Г.Черненко).

Функции педагогической оценки: ориентирующая, стимулирующая (Б.Г.Ананьев, Г.В.Мазуренко, Ш.А.Амонашвили), тормозящая, стимулирующая (Г.Вицлак), диагностирующая, суммирующая, развивающая (К.Деметр), констатирующая, корректирующая, формирующая (Л.И.Прокинец), ориенти-рующая, стимулирующая, мотивационная (К.В.Сапегин), ориентирующая, стимулирующая, воспитательная, образовательная (О.В.Сумарокова), управление (А.Г.Доманов, В.А.Якунин), подкрепление, наказание, изживание (Э.Стоунс).

Рекомендуемые материалы

Сущность, функции и виды педагогической оценки.

Оценка и отметка – синонимы, с одной оговоркой, что учитель делает оценку в форме отметки. Оценка – это процесс или деятельность, связанная с оцениванием интеллектуальной, мнемической, перцептивной и двигательной активности школьника (решение задачи). Отметка – это формально-логический итог оценочной деятельности (ответ задачи).

Основные функции педагогической оценки, выделяемые большинством учёных): а) ориентирующую (учитель при оценке выделяет те качества личности, знания, умения, которые способствуют или препятствуют эффективности учебной деятельности и их соответствие эталонам); б) стимулирующую (побуждение школьников к овладению недостающими знаниями, способами действий, правилами поведения).

Ананьев Б.Г. рассматривает оценку как динамическую систему и выделяет уровни ее развития:

1) парциальные оценки (существуют в форме отдельных высказываний учителя о качествах личности школьника и его достижениях в ситуации опроса);

2) фиксированные оценки (существуют в форме отметок как знаков оценки);

3) интегрированные оценки (существуют в форме педагогических характеристик; педагогическая характеристика – это не просто набор высказываний учителя, а определенная связь между ними, то есть сочетание и соотношение качеств личности школьника).

Б.Г.Ананьев выделил 3 типа парциальных оценок:

1) исходные (24%): а) отсутствие оценки; б) опосредованная оценка; в) неопределенная оценка (в этих оценках нет стимулирующей и ориентирующей функций, оценки носят неопределенный характер и хранят в себе негативизм);

2) отрицательные (42%): а) замечание (обращение не к знаниям, а к форме поведения); б) отрицание (слова или фразы, указывающие на неправильность хода решения задачи); в) порицание (оценка не знаний, а личности ученика с включением сарказма, угрозы, нотации и упрека);

3) положительные (34%): а) согласие; б) ободрение; в) одобрение (эти оценки несут стимулирующую и ориентирующую функции и воздействуют на самооценку, уровень притязаний и эмоционально-волевую сферу ребенка).

Педагогическая оценка и личность учителя.

Педагогическая оценка рассматривается как структурный компонент педагогической деятельности учителя (В.В.Богославский, Н.В.Кузьмина), в котором находят выражения особенности личности педагога.

Основными аспектами изучения этой проблемы являются:

1) изучение педагогической оценки в связи с восприятием и пониманием учителем учащегося (М.А.Борисова, М.Е.Земнова, Д.Б.Кадырбаева, И.Л.Энгельс, Л.Н.Кулишова, Э.Ш.Натанзон и др.);

2) рассмотрение мотивационно-смысловых оснований педагогической оценки (К.В.Сапегин);

3) подход к педагогическому оцениванию как к мыслительному процессу (Т.Г.Кисилёва, Ю.Н.Кулюткин, Г.С.Сухобская, О.В.Сумарокова);

4) изучение оценочных способностей учителя (Л.И.Мнацакян);

5) анализ индивидуальных стилей педагогического оценивания (Н.П.Крикля, Л.И.Прокинец).

Проведённые исследования выявили, что по наиболее типичным способам оценивания школьников учителем можно судить о профессиональном мастерстве учителя, его отношении к педагогической деятельности и о нём самом как личности.

Педагогическая оценка и личность школьника.

Психологами определено, что оценка учителя является фактором формирования:

1) мотивации учебной деятельности (Ш.А.Амонашвили, А.К.Маркова, М.В.Матюхина, В.С.Мухина, П.М.Якобсон и др.);

2) самооценки учащегося (И.В. Дубровина, А.В.Захарова, А.И.Липкина, Н.Ю.Максимова и др.);

3) отношения учащегося к учебной деятельности (М.И.Алексеева, Л.И.Божович, Ш.А.Дусмухамедова, З.И.Калмыкова, И.Ю.Кулагина, Г.А.Цукерман, В.А.Якунин и др.);

4) эмоционального состояния школьника (Ш.А.Амонашвили, Г.М.Бреслав, О.В.Дашкевич, М.С.Неймарк, Б.Ф.Райский, П.М.Якобсон и др.);

5) психологического климата в ученическом коллективе, отношений между школьником и его одноклассниками, родителями, учителем (Н.П.Аникеева, М.И.Лисина, А.В.Петровский, Т.И.Комис-саренко и др.);

6) нравственного развития ученика (Т.С.Вершина, С.Г.Якобсон), умственной работоспособности школьника (Г.В.Мазуренко, В.А.Пальмин).

Влияние оценки на самооценку. У слабо успевающих учащихся формируется неадекватная оценка с тенденцией к завышению или к занижению. От класса к классу уменьшается количество завышенных и увеличивается количество заниженных оценок. В ситуации постоянно отрицательного оценивания ослабевает мотив достижения успеха. Стремление к успеху сначала заменяется состоянием напряжения, а затем безразличным отношением.

Отношение к учебной деятельности. Если ученик постоянно получает отрицательную оценку, то постоянные переживания неудачи актуализируют неуверенность в себе и чувство неполноценности, на этом фоне снижается уровень притязаний, что препятствует формированию активно положительного отношения к учебной деятельности.

Влияние оценки на эмоциональное состояние ученика. Ш.А.Амонашвили выделил стадии динамики эмоционального состояния в ситуации оценивания:

1) стадия переживаний и волнений;

2) ситуация первичной разрядки или конфликта;

3) ситуация вторичной разрядки и возникновения конфликта.

Рекомендуем посмотреть лекцию «11.3 Вопросы, задания и тесты».

Эмоциональные состояния сопровождаются экспрессивными проявлениями (общая неподвижность, глубокие вздохи, компенсаторные движения).

Влияние педагогической оценки на сооценку класса и взаимоотношение со сверстниками (Б.Г.Ананьев)

Влияние оценки на положение школьника в семье и отношение к нему членов семьи: как оценка регулирует отношения в семье зависит от того, как будут интерпретировать ее близкие и на сколько она удовлетворяет притязания родителей (стремление соответствовать ожиданиям взрослых). На этой основе происходит изменение и переоценка отношений с взрослыми. Если неуспех стойкий и ребенок постоянно испытывает упреки, наказания, он ищет способ сохранения сложившихся отношений и предотвращения конфликтов. Такими способами могут быть прогулы, обман, списывание.

Литература:

1. Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки.// Избранные психологические произведения. Т 2. Москва, 1980.

2. Бобченко Т.Г. Личностно-регулятивные компоненты педагогического оценивания отношения младших школьников к учебной деятельности // Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата психологических наук. Москва, 2004.

В статье затрагивается проблема педагогического оценивания. Представлены результаты эмпирического исследования психологического воздействия педагогической оценки на самооценку и уровень учебной мотивации школьников разных возрастных групп.

Ключевые слова: педагогическая оценка, педагогическая отметка, самооценка, учебная мотивация

The article investigates the problem of the teacher’s evaluation. Here are the results of empirical study to identify the extent of the psychological impact of educational evaluation on self-esteem and the level of academic motivation of pupils of different age groups.

Кeywords: teacher’s evaluation, teaching mark, self-esteem, training motivation

Одной из первоочередных задач образовательнойполитики в Россииявляется создание условий для повышениякачествашкольного образования. Оценочная деятельность педагога — ведущий фактор, влияющий на успеваемость школьников. Оценочная деятельность является одной из самых сложных в работе учителя. При всей сложности оценочных процедур их использование оправдывает цель оценивания — получить педагогическую оценку, которая способствует активному включению ученика в процесс обучения, эффективному осуществлению им учебной деятельности.

Б. Г. Ананьев выделяет три основные функции педагогической оценки: во-первых, это ориентирующая функция, которая проявляется в воздействие оценки на умственную работу ученика, содействие осознанию учеником процесса этой работы и понимание им собственных знаний. Во-вторых, стимулирующая функция, которая связана с побудительным воздействием оценки на аффективно-волевую сферу личности школьника посредствам переживания успеха и неудачи, формирование определенной эмоциональной реакции, которая впоследствии выражается в конкретных действиях и отношениях. В-третьих, это воспитательная функция, связанная с влиянием педагогической оценки на личность школьника в целом, а именно: на интеллектуальную и эмоционально-волевую сферу, самооценку и учебную мотивацию [2, с. 256–258].

Бальным выражением педагогической оценки является педагогическая отметка. Педагогическая отметка, в отличие от других форм педагогической оценки, обладает юридической силой. Аттестат с отметками является единственным документом, при получении которого учащиеся имеют право сдавать экзамены в высшие учебные заведения.

История существования школьных отметок в отечественной и зарубежной системе образования насчитывает не одно десятилетие, но вопрос о приемлемости использования в школе баллов как количественного измерителя уровня знаний и умений учащегося продолжает оставаться дискуссионным [6]. При определённых психолого-педагогических условиях отметка может стать мотивом, который побуждает школьника к учебной деятельности. Этот мотив включает в себя желание получить похвалу от учителя и родителей, завоевать авторитет среди одноклассников, поступить в высшее учебное заведение и т. д. [3, с. 72; 6, с. 695].

Несмотря на общую положительную оценку системы балльного учета успеваемости школьников, ряд психологов и педагогов видят в ней существенные недостатки. Так, Л. С. Выготский утверждает: «Отметка представляет собой настолько постороннюю всему ходу учебного процесса форму оценки, что очень скоро начитает доминировать над собственными интересами обучения, и ученик начинает учиться только ради того, чтобы избежать дурной или получить хорошую отметку» [4, с. 250].

Ш. А. Амонашвили является сторонником безотметочной системы. По его мнению, педагогическая отметка носит авторитарный характер, в ней сосредотачивается вся власть учителя. Ш. А. Амонашвили писал: «При отсутствии отметки у учащихся пропадает страх, на уроке царит атмосфера свободы мысли детей, сотрудничества как с учителем, так и между учащимися, отметка как мотив учения исчезает, и постепенно формируется главный познавательный мотив — всё это создаёт имидж знания» [1, с. 37].

Для изучения влияния педагогической оценки на самооценку и уровень учебной мотивации учащихся разных возрастных групп в апреле 2016 года на базе МБОУ Ужовская СОШ было проведено эмпирическое исследование. В диагностике принимало участие 52 человека, из которых 25 учащихся 2 класса, 17 учащихся 7 класса и 10 учащихся 11 класса. Из 52 учащихся было 30 девочек и 22 мальчика.

На первом этапе исследования было организовано включённое наблюдение за испытуемыми на уроках у разных педагогов, чтобы отследить, влияние педагогической оценки, выраженной разными педагогами, на личность учащегося. Ученики и учителя не знали, что принимают участие в исследовании, чтобы их поведение оставалось естественным. На втором этапе исследования осуществлялась диагностика особенностей самооценки и учебной мотивации школьников, в ходе которого были сделаны выводы о существенном влиянии педагогической оценки на самооценку и уровень учебной мотивации школьников всех возрастных групп.

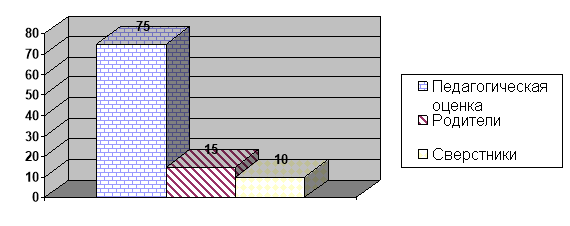

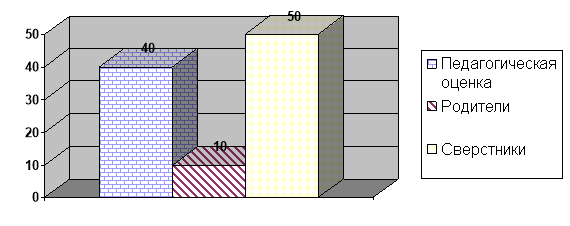

Из 25 учащихся 2 класса на вопрос касательно того, чью оценку их личностных качеств и интеллектуальных способностей они считают наиболее авторитетной, 19 человек ответили, что педагога, 4 человека — родителей и 2 человека — сверстников.

Полученные данные позволили сделать вывод о том, что в младших классах уровень самооценки и учебной мотивации учащихся на 75 % зависит от педагогической оценки (рис. 1).

Рис. 1. Степень воздействия педагогической оценки, родителей и сверстников на уровень самооценки и учебной мотивации учащихся 2-х классов

Те ученики, которых учитель оценивает положительно, обладают высоким уровнем самооценки и учебной мотивации, пользуются авторитетом среди одноклассников. Учащиеся, которые оцениваются педагогом отрицательно, обладают низким уровнем самооценки и учебной мотивации, занимают в классе положение изгоев (таблица 1).

Таблица 1

Результаты диагностики самооценки иуровня учебной мотивации учащихся 2-х классов (в баллах)

|

Показатели |

«Отличники» |

«Хорошисты» |

«Троечники» |

«Двоечники» |

|

Самооценка |

65 Высокая самооценка – оптимальная для развития. |

61 Высокая самооценка – оптимальная для развития. |

47 Средняя самооценка — реалистическая. |

43 Низкая самооценка — недооценка себя, неуверенность в себе, т. е. отношение к себе как к никчемному, никому не нужному, что позволяет не прилагать никаких усилий. |

|

Уровень учебной мотивации |

18 Очень высокий уровень мотивации с выраженным личностным смыслом, преобладанием познавательных и внутренних мотивов, стремлением к успеху. |

16 Высокий уровень учебной мотивации. |

8 Сниженный уровень учебной мотивации. |

5 Низкий уровень мотивации с выраженным отсутствием у ученика личностного смысла. |

Данную закономерность можно объяснить тем, что в среде младших школьников учитель пользуется непререкаемым авторитетом, его слова и мнения считаются абсолютной истиной.

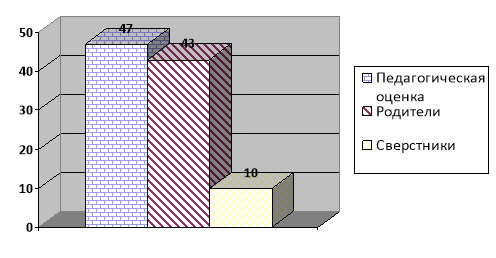

Из 17 учащихся 7 класса для 10 человек наиболее авторитетной является оценка сверстников, для 5 человек — педагогическая оценка и для 2 человек — оценка родителей.

В связи с этим в основной школе (среднее звено) снижается степень воздействия педагогической оценки на уровень самооценки и учебной мотивации школьников с 75 % до 40 % (рис. 2).

Рис. 2. Степень воздействия педагогической оценки на уровень самооценки и учебной мотивации учащихся 7 класса

Данный факт можно объяснить тем, что на самооценку и учебную мотивацию подростков (11–14 лет) большое влияние оказывают сверстники. Однако те учащиеся, которые имеют авторитет среди одноклассников и положительно оцениваются учителем, как правило, имеют высокий уровень самооценки и учебной мотивации и составляют актив класса. Учащиеся, имеющиеся низкий социальный статус среди сверстников и негативные оценки от учителей, имеют неадекватную самооценку (либо заниженную, либо завышенную) и низкую мотивацию к учебной деятельности (таблица 2).

Таблица 2

Результаты диагностики самооценки иуровня учебной мотивации учащихся 7-х классов (в баллах)

|

Показатели |

«Отличники»» |

«Хорошисты» |

«Троечники» |

«Двоечники» |

|

Самооценка |

67 Высокая самооценка оптимальная для развития |

61 Высокая самооценка оптимальная для развития |

50 Средняя самооценка реалистическая |

45 Низкая самооценка недооценка себя, неуверенность в себе, т. е. отношение к себе как к никчемному, никому не нужному, что позволяет не прилагать никаких усилий |

|

Уровень учебной мотивации |

15 Высокий уровень учебной мотивации |

13 Высокий уровень учебной мотивации |

7 Сниженный уровень учебной мотивации |

4 Низкий уровень мотивации с выраженным отсутствием у ученика личностного смысла |

10 учащихся 11 класса дали следующие ответы на поставленный вопрос: 5 человек наиболее авторитетной считают педагогическую оценку, 3 человека — оценку родителей и 2 человека — оценку сверстников.

Из этого следует, что в старших классах степень воздействия педагогической оценки на самооценку и уровень учебной мотивации повышается по сравнению с подростковым возрастом, составляет, по результатам исследования, 47 % и связана с процессом профессионального самоопределения старшеклассников. Авторами предполагается, что в данный период педагогическая оценка рассматривается учащимися как один из ключевых субъективных факторов, оказывающих влияние на разрешение ими проблемы профессионального становления (рис. 3).

Рис. 3. Степень воздействия педагогической оценки на уровень самооценки и учебной мотивации учащихся 11-х классов

Учащиеся, которые положительно оцениваются учителем, имеют высокий уровень самооценки и учебной мотивации, обладают стремлением продолжить обучении в ВУЗе. Противоположная ситуация наблюдается у учащихся, которые оцениваются педагогом отрицательно (таблица 3).

Таблица 3

Результаты диагностики самооценки иуровня учебной мотивации учащихся 10 класса (в баллах)

|

Показатели |

«Отличники» |

«Хорошисты» |

«Троечники» |

«Двоечники» |

|

Самооценка |

65 Высокая самооценка оптимальная для развития |

63 Высокая самооценка оптимальная для развития |

55 Средняя самооценка реалистическая |

45 Низкая самооценка недооценка себя, неуверенность в себе, т. е. отношение к себе как к никчемному, никому не нужному, что позволяет не прилагать никаких усилий |

|

Уровень учебной мотивации |

17 Очень высокий уровень мотивации с выраженным личностным смыслом, преобладанием познавательных и внутренних мотивов, стремлением к успеху |

15 Высокий уровень учебной мотивации |

8 Сниженный уровень учебной мотивации |

5 Низкий уровень мотивации с выраженным отсутствием у ученика личностного смысла |

В ходе включенного наблюдения за учащимися и учителями изучалось влияние педагогической оценки на эмоциональную сферу учащихся. На фоне хорошего эмоционального состояния, обусловленного преимущественно положительными оценками, создается позитивный психологический климат, стимулирующий познавательные мотивы учения, развитие трудолюбия [7]. Положительные эмоции от педагогической оценки в начальных классах являются основным стимулом активности учеников в учебной деятельности.

Иная картина наблюдается, если деятельность ученика оценивается педагогом преимущественно отрицательно. Это вызывает чувство неудовлетворенности, создает ситуацию неуспеха, дети теряют веру в свои силы, формируется неуверенность в себе и состояние беспомощности — всё это становится ингибитором познавательной мотивации. Школьники, которых учитель часто осуждает и порицает, стремятся избегать контактов со своими наставником, стараются привлекать к себе как можно меньше внимания, предпочитают пассивные формы работы, становятся безынициативными [5, с. 128].

На основе анализа психологической литературы разработаны рекомендации, которых следует придерживаться учителю в процессе оценивания учеников. Во-первых, педагог должен оценивать учебную деятельность учащихся, но не личность ученика. Например, то, что подросток является приверженцем какой-либо субкультуры, ещё не говорит о том, что он неспособный ученик.

Во-вторых, оценивая школьника, педагог должен контролировать свое эмоциональное состояние. Не должно быть такого, что, когда у учителя хорошее настроение, он ставит положительные отметки, а когда плохое — склонен к отрицательным высказываниям и негативным комментариям в адрес учеников.

В-третьих, педагог обязан тщательно продумывать словесные оценочные суждения, а также контролировать свои интонационные и мимические реакции в процессе озвучивания оценок школьников, тогда даже отрицательная оценка не будет ранить ученика, наносить вред его психологическому здоровью. Оценка, высказанная педагогом, должна создавать условия для успешной деятельности учеников, способствовать продвижению вперёд — это важные показатели педагогического мастерства учителя.

Таким образом, педагогическая оценка выступает как механизм контрольно-диагностической связи между учителем и учеником, главным регулятором учебной деятельности, мощным средством воздействия на личность и поведение школьника. Оценка учителя должна способствовать гармоничному и разностороннему развитию учащихся, повышению уровня их знаний и воспитанности, формированию положительных мотивов учения. Если она не удовлетворяет этим условиям, то такая педагогическая оценка лишается своей ценности. Учителю необходимо уметь прогнозировать положительное и отрицательное влияние оценки на обучающихся, ее воспитательный эффект.

Литература:

- Амонашвили Ш. А. Обучение. Оценка. Отметка. — М.: Знание, 1980. — 96 с.

- Ананьев Б. Г. Психология педагогической оценки. — Л.: Наука, 1935. — 386 с.

- Божович Л. И., Морозова Н. Г., Славина Л. С. Психологический анализ значения отметки как мотива деятельности школьников. — «Известия АПН РСФСР». — 1951. № 36. 72 с.

- Выготский Л. С. Проблема обучения и умственного развития. Избранные исследования. — М.: Педагогика, 1991. — 476 с.

- Патрикеева Э. Г. Троицкая И. Ю. Подготовка студентов педагогического вуза к работе с трудными детьми и подростками // Сборники конференций, НИЦ Социосфера. — 2013. — № 8. — С. 128.

- Россова Ю. И. Проблема экологии души в современном образовании // Современные проблемы науки и образования. — 2015. — № 6–0. — С. 506.

- Чернова Э. Г. Ценностные ориентации современной учащейся молодежи малых городов центральноевропейского региона России: Автореф. дис. канд. психол. наук. – Ярославль: ЯрГУ, 2003. — 25 с.

Основные термины (генерируются автоматически): педагогическая оценка, учебная мотивация, учебная мотивация учащихся, Высокая самооценка, уровень самооценки, учащийся, класс, самооценка, учебная деятельность, учитель.