Как видно из общих

положений и названия раздела, в качестве

итоговой части заключения выступает

четко сформулированный психологический

диагноз, соответствующий ему вероятностный

прогноз дальнейшего развития ребенка

и вытекающие из него рекомендации

специалистам по особенностям обучения,

сопровождения, в том числе необходимой

специализированной помощи ребенку во

внеучебной деятельности, в домашних

условиях.

Совершенно

естественно, что результатом целостного

представления о состоянии ребенка,

причинах и механизмах, приведших к

данному варианту развития должно стать

некое результирующее определение, или

психологический диагноз, которое даст

возможность использовать в работе с

ребенком одну из имеющихся развивающих

или коррекционных технологий, позволит

соответствующим образом изменить саму

образовательную технологию, приспособить

ее к конкретному ребенку, организовав

тем самым личностно-ориентированное

обучение.

Психологический

диагноз должен строиться на:

• анализе

результатов углубленной психологической

диагностики, в том числе обучаемости

ребенка;

• анализе

анамнестических данных;

• анализе

поведения ребенка и специфики внешних

особенностей (характерных признаков)

в целом, а не только в процессе

обследования;

• критичности,

адекватности (в том числе по отношению

к самой процедуре обследования) как

наиболее важных неспецифических

диагностических критериев.

Следует отметить,

что в действительности два последних

пункта должны быть проанализированы в

рамках оценки результатов самого

обследования.

Исходя их соображений,

приведенных в предыдущем параграфе,

психологический диагноз есть отнесение

данного конкретного варианта развития

(состояния ребенка) к одной из типологических

групп. При этом постановка психологического

диагноза предполагает понимание

механизмов и вероятных причин,

приведших к данному варианту развития.

Так, например, парциальная несформированность

регуляторного компонента деятельности

как психологический диагноз предполагает

не только специфичное поведение ребенка,

обусловленное той или иной степенью

незрелости или несформированностью

системы регуляции, но и в большинстве

случаев наличие тех или иных признаков

неврологического неблагополучия

(по крайней мере, в раннем возрасте),

которые и являются одной из основных

причин подобной регуляторнои незрелости.

То есть причины будут находиться «на

уровне» особенностей неврологического

статуса. В связи с этим становятся

понятными и механизмы возникновения

синдрома регуляторной незрелости.

Помимо соотнесения

состояния ребенка с тем или иным

типологическим вариантом в психологическом

диагнозе, как показывает практика

образования, должны быть представлены

и такие важные показатели состояния и

особенностей развития ребенка, как:

• уровень общего

психического тонуса, психической

активности, включая особенности

работоспособности и темповых характеристик

деятельности;

• характер

(профиль) латеральных предпочтений (как

отражение особенностей межфункциональных

взаимодействий).

Зафиксировать эти

показатели нам представляется чрезвычайно

важным непосредственно для организации

самого процесса обучения, тем более

в системе специального образования,

так как они оказываются необходимыми

для организации всей дополнительной

специализированной помощи ребенку.

Кроме того, в

итоговой части заключения желательно

привести особенности социальной

ситуации развития (если это выявлено в

ходе обследования или стало известно

при беседе с родителями, педагогами и

т.п.). Такое описание, не будучи

непосредственно самим психологическим

диагнозом, является необходимым как

для определения вероятностного прогноза,

так и для оптимального выбора тех или

иных коррекционных мероприятий.

Психологический

диагноз и социальный фон, на котором

происходит развитие ребенка, могут и

должны быть сформулированы в достаточно

краткой форме — в виде одного-двух

предложений.

Например, подобный

диагноз может быть сформулирован

следующим образом:

«…Таким образом,

в данном случае можно говорить о

парциальной несформированности

регуляторного компонента деятельности

у истощаемого ребенка с низким уровнем

психического тонуса и психической

активности, отягощенного эмоциональной

незрелостью (вероятно, следствием

незрелости регуляторного плана и

невозможности регуляции собственных

эмоций) и наличием большого количества

левосторонних латеральных предпочтений

на фоне неблагоприятной семейной

ситуации (неполная семья — ребенка

воспитывают две бабушки и мать) и

гиперопеки в воспитании».

Вероятностный

прогноз развития опирается на понимание

места выявленного типа психического

дизонтогенеза в общей схеме отклоняющегося

развития. В данном случае мы подразумеваем

понимание не только места конкретного

варианта развития, но и возможности

и вероятности девиации развития в

сторону той или иной группы отклоняющегося

развития или девиации непосредственно

внутри самой группы. Безусловно, это

представляет значительную сложность

без знания и анализа социальных условий

жизни ребенка, понимаемых в широком

смысле этого слова: в семье, в

образовательном учреждении, в

микросоциальной группе. Вероятностный

прогноз следует привести независимо

от особенностей социальных условий.

Ресурсные

компенсаторные возможности ребенка

всегда остаются в большой степени не

диагностируемыми. На настоящий момент

практически нет таких методических

средств (в том числе и аппаратурных),

которые могли бы в какой-либо определенной

степени показать подобные возможности

ребенка. Поэтому даже в наиболее

благоприятной ситуации, при включении

всех необходимых специалистов и

адекватной программе обучения, но

при отсутствии достаточного ресурса

динамика развития ребенка может оказаться

низкой, а прогноз — неблагоприятным.

И, наоборот, в неблагоприятной

обстановке, при отсутствии достаточной

помощи, но с достаточными ресурсными и

компенсаторными возможностями

развитие ребенка вдруг пойдет более

динамично и неблагоприятный прогноз

не оправдается. Поэтому мы можем говорить

только о вероятностном прогнозе развития

в отличие от условно-вариантного

прогноза, как это предлагается Г.В.

Бурменской [19; 27].

Понятно, что при

прогнозировании дальнейшего развития

ребенка очень много зависит от его

возраста на момент обследования. Чем

меньше возраст, тем благоприятнее при

прочих равных будет прогноз. Так, если

ребенку из предыдущего примера уже

десять лет, то вероятностный прогноз

дальнейшего развития может выглядеть

следующим образом:

«…В данной ситуации

в дальнейшем можно предположить девиацию

развития в сторону дисгармонического

пути развития по интропунитивному типу,

усугубление трудностей взаимодействия

со сверстниками. Возможны варианты

развития психосоматических

(соматопсихических) нарушений».

Если же ребенку в

нашем примере около семи лет, то прогноз

будет более мягким и будет звучать как:

«…В данной ситуации

можно предполагать возникновение

соматических заболеваний в ситуации

ужесточения требований к ребенку или

резкого изменения всей социальной

ситуации развития. В дальнейшем при

отсутствии адекватного сопровождения

и подбора адекватных коррекционно-развивающих

мероприятий возможна девиация

развития в сторону дисгармонического».

Рекомендации

составляют, пожалуй, наиболее важный

раздел заключения. Они представляют

обоснованную последовательность

включения в работу с ребенком тех или

иных специалистов, определение ведущего

направления и последовательность

собственно психологической коррекционной

работы (использование тех или иных

развивающих или коррекционных программ)

с учетом не только типа отклоняющегося

развития, но и специфики формирования

базовых составляющих, а также хотя

бы примерное определение длительности

и формы коррекционно-развивающей

работы.

Педагогу должны

быть даны предложения по организации

наиболее продуктивной работы с ребенком

с учетом его темповых характеристик,

особенностей процесса утомления и

истощения при деятельности в режиме

фронтального урока, возможный (или

необходимый) уровень индивидуализации

процесса обучения с учетом особенностей

развития, в том числе развития отдельных

психических функций, ре-гуляторной и

мотивационной зрелости ребенка/Должны

быть обоснованы, если это необходимо,

изменения режима, типа или формы обучения

(окончательное решение подобных вопросов

должно приниматься школьным консилиумом

или ПМПК).

Далее должны быть

четко и ясно сформулированы оптимальные

для адекватного развития ребенка

изменения социальной ситуации (в том

числе желаемые, психологически

оправданные и возможные изменения

внутрисемейных отношений), обоснованы

требования к режиму, нагрузкам во

внеучебное время.

В тех случаях,

когда ребенку не может быть оказана

необходимая психологическая помощь

(как по содержанию, так и по объему),

должны быть даны рекомендации по

обращению в соответствующее

образовательное учреждение (например,

в ППМС-центр, учреждение дополнительного

образования), где также может быть

оказана необходимая помощь в виде

соответствующей кружковой работы и

т.п.

Здесь же приводится

перечень специалистов, которые, по

мнению психолога, могут участвовать в

дополнительной помощи ребенку, в том

числе перечень рекомендуемых консультаций,

определяются сроки повторного

(динамического) обследования

психологом.

Родителям (лицам,

их заменяющим) даются рекомендации в

устной форме в соответствии с уровнем

их социокультурного развития и

пониманием проблем ребенка.

Укажем возможные

рекомендации для вышеприведенного

случая. Рекомендации будут значительно

различаться в зависимости от возраста

ребенка. Так, если ребенку около семи

лет, они могут выглядеть следующим

образом:

«…Рекомендованы

групповые занятия по формированию

регуляторного компонента деятельности

(цикл, ориентированный на 24-32 занятия,

2 раза в неделю), занятия по психомоторной

коррекции (в рамках занятий физической

культурой), разумное дозирование

учебных и внеучебных нагрузок. По

возможности (с учетом дозирования

нагрузок) групповая игровая терапия с

целью формирования адекватных

эмоциональных реакций и коммуникативных

навыков.

Рекомендована

консультация невролога для решения

вопроса о необходимости медикаментозного

лечения, консультация (для родителей)

психотерапевта по вопросам воспитания

и нормализации внутрисемейных отношений».

Если ребенок с тем

же диагнозом уже достиг десятилетнего

возраста, то собственно коррекционные

занятия по формированию регуляторного

компонента деятельности уже не будут

адекватными возрасту ребенка и в

соответствии с этим в качестве методов,

способствующих формированию регуляции,

можно рекомендовать занятия неконтактными

видами восточных единоборств

(внутренние стили ушу, айкидо) для

мальчиков. Для девочек этого возраста

можно рекомендовать занятия ритмикой,

танцами (несложными), простыми видами

аэробики. В случаях грубой регуляторной

незрелости и для мальчиков, и для девочек

должны предшествовать занятия лечебной

физкультурой и общей физической

подготовкой с теми же целями.

Помимо этого в

данном возрасте чрезвычайно полезными

для формирования эмоциональной сферы

окажутся уже различного рода тренинги

(личностного роста, тренинг коммуникативных

навыков и т.п.). Но даже в этом возрасте

необходима консультация как невролога,

так и психотерапевта для помощи ребенку

и семье в целом.

Рекомендации

родителям приводятся, как правило, в

рамках консультации в развернутой

устной форме. В случае несогласия

родителей с предлагаемыми мероприятиями

отказ родителей должен быть зафиксирован.

При необходимости (по желанию

родителей) дубликат заключения может

быть выдан им в письменном виде. В этом

случае оно должно быть переструктурировано

и написано таким образом, чтобы, с одной

стороны, представить информацию о

ребенке в адекватном виде, с другой —

не ущемлять прав ребенка.

Психодиагностика. Психологический диагноз и прогноз

Анжелика Ивановна Иванова

Эксперт по предмету «Психология»

Предложить статью

Психологический диагноз

Психологический диагноз – формулировка заключения об изучавшихся свойствах личности.

Психологический диагноз является конечным результатом деятельности психолога. Он направлен на описание и выявление сущности индивидуально-психологических особенностей личности с целью выяснения текущего развития, а также разработке рекомендаций и прогноза.

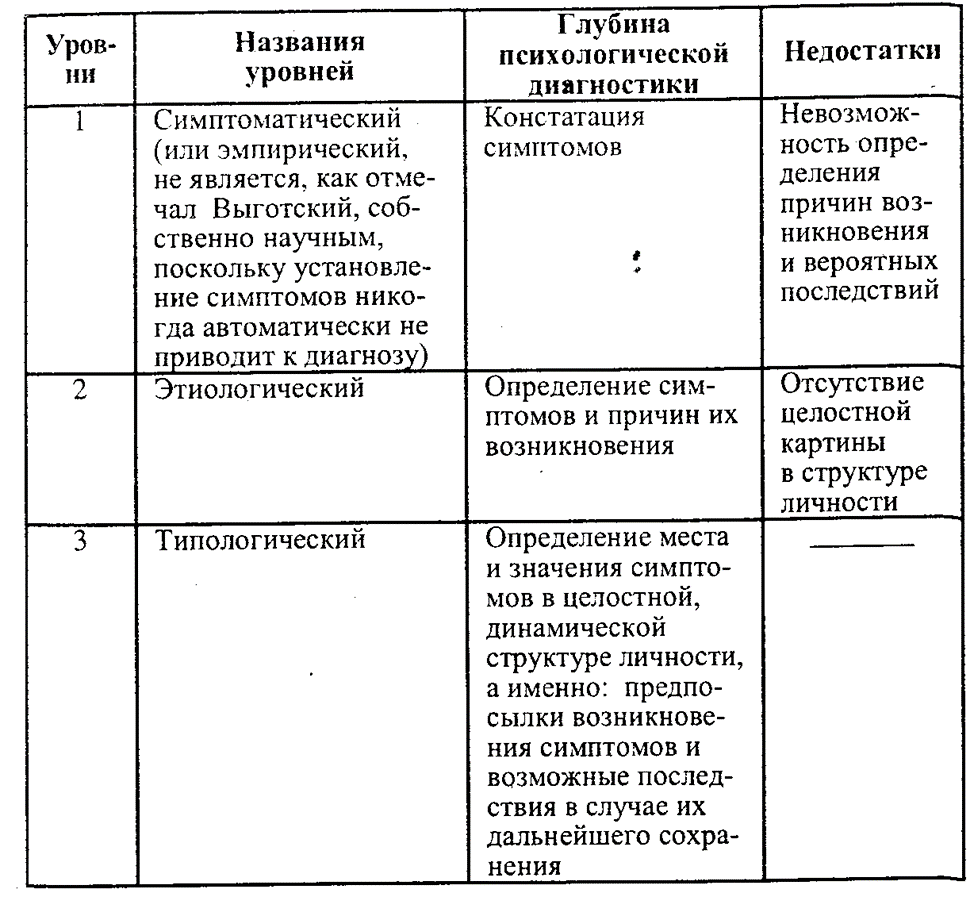

Л. С. Выготский выделял несколько уровней постановки психологического диагноза (рис.1).

Рисунок 1. «Уровни психологического диагноза по Л. С. Выготскому»

Рисунок 2. «Клинико-психологический диагноз»

С другой стороны, существует схема принятия решения в установлении клинико-психологического диагноза (рис.2).

Структурированность психологического диагноза — приведение разнообразных параметров психического состояния человека в определенную систему.

Психологический диагноз важен для психологического прогноза поведения (за исключением диагностики текущего психического состояния).

Отличие психотерапевтического вмешательства от медицинского заключается в следующих положениях:

- природа неблагополучия кроется не в болезненных процессах, происходящих в организме человека, а в особенностях его личности, специфике жизненной ситуации и характере взаимоотношений с окружающими;

- обращающийся за помощью и объективно не является, и субъективно не признаёт себя больным.

«Психодиагностика. Психологический диагноз и прогноз» 👇

Основное в медицинском диагнозе — определение и классификация имеющихся проявлений заболевания, которые выясняются через их связь с типичным для данного синдрома патофизиологическим механизмом.

Психологический прогноз

Психологический прогноз – это вид оказания психологической помощи с помощью сообщения результатов психологического обследования и разработки рекомендаций.

Психологический прогноз – это конкретное предсказание или суждение о состоянии изучаемого свойства в будущем, основываясь на психологическом диагнозе.

При формулировании психологического прогноза важно ориентироваться на типологию личности, которая поможет более грамотно составить психологический прогноз.

Также обязательным является сообщение клиенту вероятностных характер прогноза.

Прогноз не может быть осуществлен на основе одних результатов теста, он должен также исходить из общих установок клиента и других аспектов.

Необходимыми качествами психологического прогноза по Л. С. Выготскому считаются:

- Развернутость,

- Дифференцированный характер,

- Полнота содержания,

- Разбивка на отдельные возрастные этапы.

Л. С. Выготский сделал предположение о том, что психологический прогноз может быть верен лишь в том случае, если не изменяются условия развития личности.

Существует также условно-вариантный прогноз развития ребенка. В его основе лежит несколько линий развития ребенка, которые определяются в соответствии с тремя типами ситуаций:

- Сохранение неблагоприятных условий развития,

- Ослабление неблагоприятных условий развития,

- Усугубление неблагоприятных условий развития.

Вывод

Таким образом, у психолога есть ориентации родителей по ряду следующих вопросов:

- Прогноз о вероятной картине развития личности ребенка без психологической работы,

- Методы работы с ребенком по ослаблению проблемы,

- Прогноз по поводу условий, которых следует избегать.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

Дата последнего обновления статьи: 11.02.2023

Психодиагностические ошибки

Психодиагностические ошибки

ошибочные диагнозы разных видов.

С точки зрения гносеологии, ошибка означает неистинную мысль, т. е. не соответствующую действительности и искажающую действительную связь между реальными явлениями. Такая ошибка называется фактической. Она искажает реальное положение, отражая в содержании диагноза неадекватные факты. К данному виду ошибок относятся ложные диагнозы, полностью расходящиеся с реальностью. В данном случае неистинность подтверждается практикой, когда результаты воздействия не совпадают с ожидаемым итогом. К сожалению, фактический ложный диагноз, как и условия его возникновения, редко вскрывается в процессе познания. Чаще всего такая диагностическая ошибка устанавливается после всех процедур оказания психологической помощи, когда отсутствуют позитивные результаты.

Ложным диагнозом считается и диагноз неполного совпадения. В этом наиболее часто встречающемся случае происходит либо слишком узкое (однобокое) обозначение причин актуального состояния человека, особенностей его поведения или деятельности, либо частичное пересечение причин, когда в заключительной формулировке, помимо истинных фактов, присутствуют категории, не соответствующие реальности. Например, диагноз «пониженная обучаемость» может лишь частично отражать сущность проблемы, связанной с неуспеваемостью учащегося, которая наряду с этим может быть одновременно обусловлена еще и интеллектуальной недостаточностью, интеллектуальной пассивностью и т. д. В то же время данный психологический диагноз может оказаться слишком обширным, если в реальности речь идет только о пониженной умственной работоспособности, сочетающейся с другими, не входящими в данную диагностическую категорию признаками (например, недостаточной волевой регуляцией).

Диагноз «неполного совпадения» не всегда бывает фактической диагностической ошибкой. Его неправильность часто обусловлена неточностью формулировки, односторонним терминологическим обозначением проблемы. В этом случае ошибка вызвана неправильностью формы языкового выражения и называется логической ошибкой в диагнозе. Логическая ошибка отражает неправильность формы, а не содержания психологического диагноза (например, замена диагностического вывода феноменологическим описанием при определении психологических причин, лежащих в основе рассматриваемого случая).

Анализ диагностических ошибок, проведенный на основе различных источников, показал, что их основные причины можно разделить на две большие группы:

1) объективные причины, обусловленные прежде всего сложностью объекта познания, специфичностью психодиагностического процесса, условиями и средствами познания, уровнем развития науки и техники и т. д. Они определяют вероятностный аспект психодиагностической истины (Ю. Н. Стампурский, М. И. Морозов, А. А. Губергиц, 1986, с. 59);

2) субъективные причины, зависящие от познающего субъекта (его знаний, опыта, личностных особенностей, внимания и т. д.).

Выделение объективных и субъективных причин связано с тем, что в процессе диагностического познания мы имеем две взаимосвязанные, но противоположные стороны: объект и субъект познания. Соответственно, и источники ошибок кроются как в объективной, так и в субъективной сторонах познания.

Исследования психодиагностической практики специалистов образования показали, что типичной психодиагностической ошибкой психологов выступает прямая проекция теоретических предпочтений на проблемную ситуацию. В остальных случаях (примерно поровну) такого рода причинами являются недостаточный анализ условий психодиагностической задачи и личностные установки специалистов. У педагогов ключевым препятствием на пути к валидному психодиагностическому решению, адекватному психологическому диагнозу оказываются искаженные или неадекватные исходные представления о психологическом генезе проблем учащихся, т. е. сложность перехода от симптомов к причинам (субъективное кодирование проблемной ситуации) определяется слабостью включения психологических знаний в структуру субъективного опыта. У психологов большая часть диагностических ошибок возникает из-за низкого уровня овладения условиями проблемной образовательной ситуации. И та и другая причина отражает ограниченность познания специалистом образования вероятности распределения причинно-следственных взаимосвязей между педагогическими явлениями и их психологическими детерминантами.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Методы психодиагностические

Методы психодиагностические

научнообоснованные измерительно-оценочные процедуры, позволяющие провести количественную и качественную психологическую квалификацию изучаемого явления.В психологии существуют два основных подхода к диагностике индивидуальных

Психодиагностические таблицы

Психодиагностические таблицы

один из вариантов графических форм универсального описания объекта психодиагностики, в котором связаны воедино все элементы диагностического процесса – от анализа запроса до выдачи рекомендаций. Такой принцип построения позволяет

§ 140. Смысловые ошибки

§ 140. Смысловые ошибки

Нарушение лексической сочетаемости вызывается смысловыми ошибками двух типов — логическими и лингвистическими.1. Логические ошибки связаны с неразличением близких в каком-либо отношении обозначаемых понятий. Нередко пишущий или говорящий не

§ 141. Стилистические ошибки

§ 141. Стилистические ошибки

Стилистические ошибки связаны с игнорированием тех ограничений, которые накладывает на употребление слова его стилистическая окраска.1. Это касается прежде всего употребления терминов и канцеляризмов. Каждый из них имеет свою сферу

ОШИБКИ ПАЛАЧЕЙ

ОШИБКИ ПАЛАЧЕЙ

Наряду с историями о тех, кто был повешен по ошибке, (по причине несовершенства судопроизводства и огромного количества преступлений, наказуемых смертной казнью в уголовном кодексе прошлых веков), существует множество достоверных историй о том, как людей

Судебные ошибки

Судебные ошибки

Если человека арестуют, осудят и посадят в тюрьму за преступление, которого он не совершал, хуже может быть только одно: если его за это казнят. А если речь идет о серийном убийстве, то ситуация еще страшнее. Дело не только в том, что погибнет невиновный

Ошибки разведчиков

Ошибки разведчиков

Бывают случаи, когда опытный агент теряет портфель с секретными бумагами в метро, такси или поезде. От таких случаев не застрахован любой разведчик, как бы хорошо он ни был подготовлен. «Необъяснимый» и «внезапный» приступ рассеянности можно объяснить

Ошибки перепеловодов

Ошибки перепеловодов

Если вы перед закладкой яиц хорошо помыли и продезинфицировали инкубатор, а яйца заложили свежие, то развитие в них должно пройти нормально.Но дружный вывод – полдела, нужно еще сохранить молодняк. Перечислим основные причины возможной гибели.

2.1.2. Тактические ошибки

2.1.2. Тактические ошибки

Рис. 5. Защитное пространство вокруг автомобиляЕсли вы помните, первое и самое главное условие активной безопасности заключается в наличии у вас запаса свободного дорожного пространства вокруг машины. Очевидно, что если вокруг машины всегда есть

Ошибки

Ошибки

См. также «Оправдания. Извинения» (с.335)Не очень-то легко найти работу, за которую не услышишь упреков; очень трудно сделать что-нибудь так, чтобы ни в чем не ошибиться.Сократ (ок. 470–399 до н. э.), древнегреческий философ (согласно Ксенофонту)Желание избежать ошибки