клинический аналитический психолог, магистр психологии

Человеческий разум — удивительный, сложный механизм. Он способен перерабатывать различную информацию, принимать решения и воспринимать окружающую реальность. Однако выкладки его объективны не всегда. Одна из причин — когнитивные искажения. Что же это такое?

Под когнитивными искажениями в психологии понимают ошибки мышления, ложные убеждения, неверные сознательные установки. Например, сюда относится уверенность человека, что он почему-то лучше знает, как стоит поступить его близким,. Такая убеждённость может возникнуть по разным причинам. От нарушения памяти до психических защит (бессознательные процессы). От особенностей воспитания до «токсичной позитивности» — тенденции склоняться только к положительному исходу ситуации, игнорируя отрицательные вероятные варианты.

Список когнитивных искажений

Даниель Канеман — один из авторов, который ввёл понятие «когнитивность искажения», составил внушительный их список. Он выделяет около 200 различных вариантов: от изменений на фоне эмоциональной реакции до неконтролируемого потока мыслей в сознании (ментального шума).

Если не копать слишком глубоко, список получится не таким внушительным, зато жизненным. Именно эти искажения встречаются чаще всего. Их можно условно разделить на четыре типа. Общий перечень включает 12 когнитивных искажений. Многие из них вы можете заметить у себя. Важно — попробовать взглянуть объективно.

Фото: istockphoto.com

Тип №1. Поведение и принятие решений

1. Обобщение частных случаев. Пример такого когнитивного искажения: три автобуса подряд опоздали по расписанию. Человек делает вывод — сегодня все автобусы опаздывают. Он ложный. Почему? Три автобуса — это не все, и не было наблюдения за последующими рейсами.

2. Самоуверенность, завышенная самооценка. Здесь речь про склонность переоценивать свои возможности, навыки, качества, способности. При этом — недооценивать то же самое в других. Как проявляется? Например, человек мыслит так: «Я проиграл, потому что судьи куплены. Иванов выиграл, потому что он им заплатил».

3. Эффект Даннинга — Крюгера. Люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают неверные выводы, принимают неудачные решения. Проблема в том, что из-за своей некомпетентности они даже не могут этих ошибок осознать. Пример: психолог, окончивший краткосрочную переподготовку, не знает особенностей когнитивных искажений и не может заметить их у клиента.

Фото: istockphoto.com

Тип №2. Социально обусловленные

4. Проекция своих взглядов, чувств и желаний на других. Тут мы говорим о ложной убеждённости в том, что люди хотят того же самого, что и вы, а также разделяют аналогичные взгляды. Пример: девушка утверждает, что все её подруги любят ходить в кино по выходным, потому что это нравится ей самой. Она ошибочно проецирует свои интересы на окружающих, не проверяя этот факт на реалистичность.

5. Фундаментальная ошибка атрибуции — тенденция людей объяснять поведение других собственными качествами. При этом не учитываются обстоятельства и детали ситуации. В то же время человек склонен переоценивать влияние внешних факторов на своё поведение, игнорируя личностные черты.

Пример такой логики: «Иванов достаточно несобранный человек. Его сегодняшнее опоздание было предсказуемым и ожидаемым». Однако в рассуждениях не учитывается вероятность того, что именно в этот день у того самого Иванова сломался автомобиль, и опоздал он впервые за полгода.

6. Эффект первого впечатления — влияние мнения о человеке, которое сформировалось у субъекта при первой встрече (в первые минуты), на дальнейшую оценку деятельности и личности. Например, девушке понравилось доброжелательное приветствие продавца-консультанта. Теперь она видит в нём человека, добросовестно выполняющего свою работу, и готова доверить ему выбор личного гардероба. Девушка даже представить не может, что продавец навязывает ей самые дорогостоящие позиции. «Такой милый человек вряд ли станет наживаться на других», — так ошибочно рассуждает она.

Ловите один из способов узнать о человеке чуть больше правды:

Тип №3. Вероятность и стереотипы

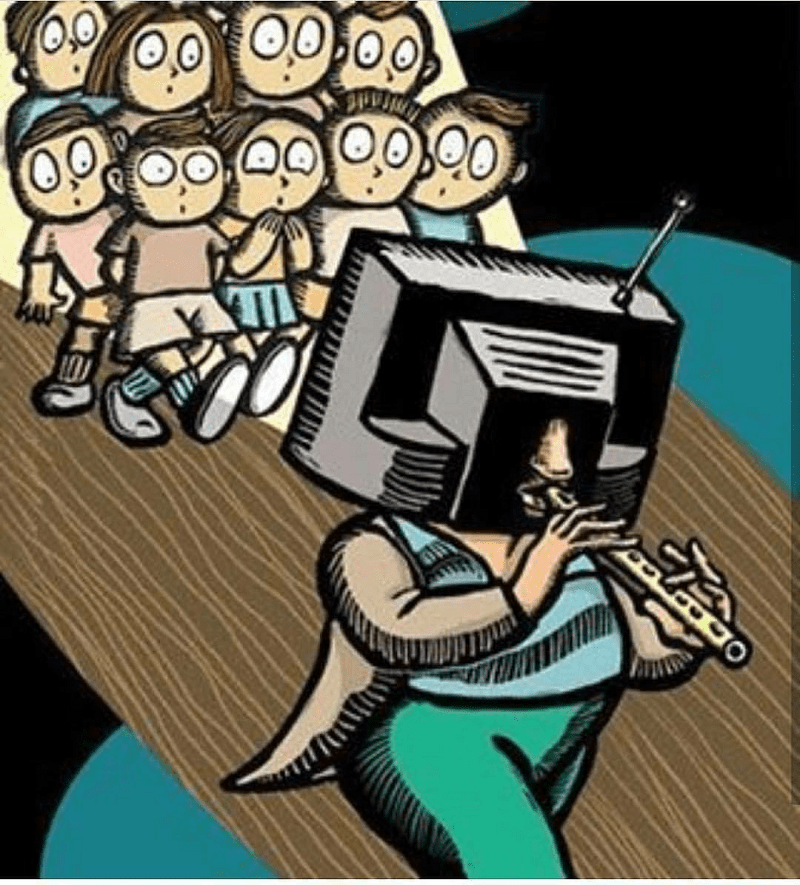

7. Каскад доступной информации — самоусиливающийся процесс, в ходе которого коллективная вера во что-то становится всё более убедительной. Происходит это за счёт нарастающего повторения в публичном дискурсе. Это искажение отлично иллюстрирует фраза: «Повторяйте нечто достаточно долго, и это станет правдой».

В качестве примера может выступать частая реклама финансовых пирамид. Чем чаще человек видит информацию об успешном опыте подобных вложений, тем выше его уровень доверия. Когнитивное искажение заключается в следующем: если бы это было мошенничеством, государство уже обратило бы на это внимание, но если об этом так часто и спокойно пишут многие СМИ, значит, всё в порядке.

8. Функциональная закреплённость — использование предмета в каком-то одном качестве препятствует последующему применению его в иной роли. Например, невозможность воспринимать спинку стула как вешалку для пиджака.

9. Хоторнский эффект — феномен, состоящий в том, что люди способны временно изменять своё поведение или производительность. Примером этого когнитивного искажения может быть улучшение уровня дисциплины на уроке, когда приезжает комиссия и ученики оказываются под наблюдением.

Фото: istockphoto.com

Тип №4. Ошибки памяти

10. Криптомнезия — форма неправильного установления авторства, когда за воспоминание ошибочно принимается результат воображения. Например, человек думает, что он сочинил яркую шутку, хотя на самом деле он прочёл её в телеграм-канале.

11. Эгоцентрическое искажение представляет собой тенденцию воспринимать прошлое в утверждающем свете, часто с незаслуженным самовозвеличиванием. Классический пример такого когнитивного искажения — фраза «Раньше было лучше».

12. Детская амнезия — очень слабая способность взрослых людей воспроизводить воспоминания периода жизни до 2–4 лет. Она может быть объяснена незрелостью мозговых структур. К примеру, родитель спрашивает 15 летнего сына, помнит ли он свой день рождения в три года. Сын отвечает «да», но может воспроизвести лишь пересказ того, что они же ему и рассказывали в более старшем возрасте.

Как бороться с когнитивными искажениями?

Некоторые учёные считают, что можно контролировать когнитивные искажения. Специальные методики способны заменять автоматические реакции разума на осмысленные. Также к методам коррекции искажений относят терапию Cognitive Bias Modification Therapy (CBMT) и Applied Cognitive Processing Therapy (ACPT). Они эффективны в снижении симптомов депрессии, тревоги, ПТСР и зависимостей.

Существует целое направление в когнитивной психотерапии. Оно называется когнитивно-поведенческая терапия или КПТ. На нём выделяют дисфункциональные мыслительные шаблоны, характерные для определённого психического расстройства.

Например, у человека с нарциссическим расстройством личности схема мышления следующая: у меня должно быть всё только лучшее, я не имею права быть хуже других, моя обязанность — победить, занять первое место. После выявления когнитивного искажения терапия будет направлена именно на коррекцию этих схем мышления. Таким образом, происходит воздействие и на чувства, и на изменение поведенческих реакций.

Следует понимать, что когнитивные искажения — это схемы мышления, стереотипы, автоматические реакции на определённые ситуации. С ними можно бороться, если иметь о них больше информации и начать замечать за собой их возникновение. Важно анализировать окружающий мир, развивая критическое мышление.

Как управлять разрушительными механизмами психики:

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?

Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.

Электронная почта

Основные ошибки человека

Ошибаются все. Такова суть человеческой природы. Мы делим ошибки на мелкие и большие, и относим промахи к разряду глупых, если считаем, что их вполне можно было бы предвидеть заранее. Но, увы, почему-то мы повторяем их вновь и вновь.И все-таки есть 10 самых самых основных ошибок.

— Допускаю, может показаться невероятным, что существует возможность выбрать из сотен тысяч промахов и миллионов глупостей всего десять основных ошибок, совершаемых людьми, — говорит доктор медицины, сотрудник Центра когнитивной терапии (изучающей воображение и ассоциативное мышление. — КП.

) Пенсильванского университета Артур ФРИМАН.

— Но существуют специфические ошибки мышления, которые создают для нас новые проблемы, усугублинют существующие и усложняют поиски их решений. Такие просчеты мышления приводят к неправильному толкованию жизненного опыта, ложным суждениям о других людях и неправильной самооценке. И если человек, которому постоянно не везет наконец поймет, что он делает неправильно, то удача обязательно повернется к нему лицом.Синдром маленького цыпленкаЕсть такая детская сказочка. На маленького цыпленка упал с дерева орех и стукнул по голове. Но цыпленок подумал, что на него обрушился весь небесный свод. Аналогичным образом люди часто приходят к совершенно катастрофическим умозаключениям, не давая себе труда задуматься хотя бы на минуту на тему

«А может, я что-то неправильно понял?». Испуг повергает человека в состояние душевного и умственного паралича.

Чтение мыслей

Одна из самых бережно лелеемых иллюзий заключается в том, что мы уверены в своем умении читать чужие мысли, и в способности окружающих ориентироваться в скрижалях нашей души.

«Я ничего не стану ему говорить, он должен сам догадаться!» — очень распространенное утверждение, неизменно ведущее к глубокому разочарованию, когда в конце концов становится ясно, что человек не только не знал того, что он якобы должен сделать, но даже и не подозревал о том, чего вы от него ожидали.

Склонность все относить на свой счет

Многие готовы нести личную ответственность абсолютно за все происходящее. Они в ответе и за чье-то плохое настроение, и за плохую погоду, и за землетрясение на краю света. Естественно, им не остается ничего другого, как только сердиться или расстраиваться.

Самоуверенность, основанная на неприкрытой лести окружающих

Просчет заключается в святой уверенности, подкрепляемой льстецами, что некое достижение в какой-то одной области автоматически гарантирует успех и во всех остальных сферах жизни без тех усилий, которые в свое время были приложены для первой победы.

Доверие критикам

Ошибка, противоположная предыдущей, но неприятностей доставляет не меньше. Она заключается в том, что вы без рассуждений принимаете на веру любую критику в свой адрес, не задумываясь: «А судьи кто?» — и вообще существует ли в природе ваш гипотетический Зоил? (придирчивый критик Платона, Исократа и Гомера; имя Зоил стало нарицательным для злобного критика).

Максимализм

Данное качество означает стремление к совершенству во всех областях. Звучит тезис просто замечательно: вряд ли кто-либо будет спорить с тем, что установление высоких стандартов — дело хорошее.

Но требовательность становится неуместной, когда ваши стандарты оказываются настолько высокими, что вы не можете даже приблизиться к их уровню.

Поэтому глупо стремиться к стопроцентному совершенству, чтобы в итоге получить нулевой результат.

Болезненное сравнение

Сравнение и выявление контрастов — достойный способ анализа различий. Но люди часто страдают оттого, что обращают внимание только на те из них, которые говорят не в их пользу, либо когда слепо принимают на веру негативные оценки окружающих. Такой подход просто обескураживает.

«А что, если…»

Тревога! Тревога! Тревога! Вот к чему ведет мышление типа «А что, если…». Вас беспокоит нечто, чего вообще не существует или вероятность чего близка к нулю. Таким образом, обоснованные тревоги о здоровье и благосостоянии дополняются пустыми хлопотами, снижающими потенциал, который вы могли бы использовать для противостояния реальным трудностям.

«Ты должен!»

«Должен». Обычное, повседневное слово, но только не тогда, когда оно означает приказ, не подлежащий обсуждению.

Иначе самое обиходное слово превращается в указующий перст, категорически требующий: «Не смей уклоняться от указанного пути хотя бы на сотую долю миллиметра, не то горько пожалеешь! Ты будешь виноват, тебе будет стыдно!» Люди, которые часто применяют по отношению к себе слово «должен», сами строят вокруг себя тюремные стены. Они настолько сосредоточены на том, что должны или должны были бы сделать в прошлом, что у них просто не остается времени задуматься, как это делается в настоящем и что им предстоит совершить в будущем.

«Да, но…»

Человек, часто употребляющий такое выражение, всегда и во всем находит какие-то отрицательные стороны, которые перевешивают все положительное, или сочиняет фантастические оправдания любым негативным явлениям. Люди такого склада часто перекрывают дорогу окружающим, да и самим себе.

Как всё исправить

Процесс изменения неправильной манеры мышления ничем не отличается от коррекции дурных привычек поведения. «В наших силах выработать новые традиции, куда более здоровые и полезные, чем старые, — считает доктор Фриман.

— Самое сложное заключается не в отказе от вредных привычек мышления и даже не в усвоении новых, а в доведении их до автоматизма. Это все равно, что научиться правильно держать теннисную ракетку.

Тренер поставит вам руку, и вы без всякого труда будете держать ракетку так, как следует, но только до тех пор, пока вы о ней думаете. А ведь главное — добиться того, чтобы менять неправильный захват в разгар трудного матча. А для этого нужна практика.

Так же, как и для исправления жизненных ошибок».

Материал:Светлана Кузина, «Комсомольская правда»,http://www.liveinternet.ru/

http://www.movillo.ru

Источник: http://lubomarti.ucoz.ru/publ/psikhologija/raznoe/osnovnye_oshibki_cheloveka/37-1-0-968

Как реагировать на свои ошибки — Психология и саморазвитие

Эмоции и переживания есть способ целесообразного человеческого поведения, выработанный в первую очередь в детстве и в первую очередь во взаимодействии с родителями. Это способ, который находят дети для управления родителями, для общения с родителями и для защиты от родителей.

Эмоциональное реагирование на собственные ошибки — это реакция не столько на ошибку, сколько на возможное нападение за эту ошибку. Это форма личностной защиты, но форма защиты детская и неконструктивная.

Вот типичнейшая ситуация из жизни ребенка. Девочка то ли заигралась, то ли неловко повернулась, но вот чашка — разбилась, и мама об этом скоро узнает. Девочка маленькая, но уже имеющийся опыт ей уверенно подсказывает, что, если она сейчас сообщит об этом маме спокойно или тем более весело, высока вероятность натолкнуться на мамино недовольство, а то и схлопотать по затылку.

Ей это надо? Нет.

Именно поэтому вы через пару секунд сможете наблюдать, как девочка ударяется в рев и с рыданиями бежит к маме: «Мама, у меня чашка разбилась! А-а-а!!» — и ближе под ее руку, чтобы к маме — прижаться… А самое главное, что реакцию мамы вы теперь предскажете так же уверенно, как и дочка: теперь мама дочку — погладит и пожалеет: «Ну как же не пожалеть, ведь она плачет, переживает!»

Правильно, вот ситуация и решена. И мудрая дочка подтвердила свой опыт: если совершить ошибку и после этого начать несчастно рыдать, то все будет хорошо. Значит, она рыдать теперь ближайшую жизнь и будет. А самое удивительное -даже тогда, когда вырастет, когда мамы уже давно с нею рядом не будет. Смысл в рыданиях исчез, а привычка — осталась…

Другие дети в аналогичных ситуациях могут защищаться другими эмоциями, среди которых все-таки выделяется защита «дуриком».

Например, ребенок делает абсолютно беспомощный вид, ну идиот идиотом, и каждому родителю становится понятно, что на такого дурика ругаться совершенно бесполезно… «Дурики» бывают и другие: кто-то защищается дурацким упрямством: «Она сама разбилась!», кто-то дурашливым смехом, на который родители могут только махнуть рукой: «Господи, ну что с такого возьмешь?» — но результат всегда один: «дурик» ребенка от родителей спасает.

Еще типичная ситуация: нужно делать уроки, нужно доделать уроки и решить еще одну задачку, а ребенку это совершенно влом. Но папа — рядом. И если у ребенка будет осмысленный взгляд, от папы не увернешься, и уроками придется заниматься до упора.

Впрочем… А если снова сделать дурика? Вот я устал и у меня голова уже не соображает, а доказательство — глаза бессмысленные, и на вопросы элементарные уже не отвечаю.

Попробовал, сделал… — работает! Даже папа на дурике сломался, тоже махнул рукой!

А ведь все, что действительно нужно, это сделать дурацкую физиономию и отключить мозги. И то и другое умеет делать без напряга практически любой ребенок.

Вы, кстати, это тоже практиковали? А до сих пор — практикуете? А сколько вокруг себя вы наблюдаете таких обученных специалистов по благоприобретенному идиотизму?

…Действие, которое повторяется десятилетиями и регулярно получает положительное подкрепление, становится автоматической реакцией.

В нашем случае — естественной эмоцией.

И тогда уже взрослые люди, допустив ошибку или чувствуя, что ошибка возможна, на критику реагируют той или иной формой защиты. Варианты? Вспоминайте сами, может быть, вам поможет следующий достаточно типичный список защитных эмоций и речевых оборотов:

«У меня все в порядке». Веселый дурик. «А я тут ни при чем!» Дурик тупой и безответственный. «Так мне и надо…» Дурик демонстрирует самобичевание. «Пожалейте меня!» Дурик несчастный с жалобными глазами. «Вы все дураки!» Сердитый дурик. «Все равно у меня не получится» Усталость и отчаяние в том же авторском исполнении. «Не хочу об этом думать»

Просто дурик.

На ошибки эмоционально реагирует тот, у кого есть на это время, кто может позволить себе занять таким образом свой досуг. Соответственно, если вы не бездельник и попусту переживать нужды не видите, надежнейший способ прекратить самобичевание — это занять себя делом.

Станьте деловым человеком и лидером, который всегда знает, что он действительно хочет, который всегда имеет какой-то интересный для него план и всегда в деле, — и самоедство перестанет вас заботить. Действительно, ну откуда тогда взять время для пустых переживаний?

Николай Козлов

vk.com/sumasoshli

Источник: http://suxxessology.com/samopoznanie/540-kak-reagirovat-na-svoi-oshibki.html

Типичные ошибки в процессе общения

Трудно представить жизнь людей в обществе без вербального общения, ведь с помощью речи люди могут взаимодействовать, понимать друг друга.

Только представьте ситуацию, когда вы попадаете в общество, где все люди или не разговаривают, или же общаются на непонятном вам языке, долго ли вы сможете прожить в таком обществе, взаимодействуя только жестами? Понятное дело, что жизнь в такой среде никак не можно назвать полноценной. Вербальное общение – это средство полноценного и благополучного существования среди людей.

Когда человек оказывается в коммуникативной ситуации, то ему необходимо додерживаться определённых норм в общении, чтобы не испортить позитивную атмосферу коммуникативного процесса.

Во время коммуникации люди допускают множество ошибок, вследствие чего партнёр отвергается, а дух разговора заметно понижается.

Самые распространённые и типичные ошибки в процессе обещния – это психологические ошибки.

- Наиболее значимая ошибка – это суждения о человеке, равняясь на себя, то есть эгоцентризм. Суть ошибки общения заключается в том, что человек судит о людях, сравнивая их с собой и не может поставить себя на место собеседника. Чтобы не было этой ошибки, необходимо развивать в себе эмпатию,.

- Вторая ошибка – авторитет стереотипов. Она проявляется тогда, когда человек во время коммуникации подчиняется стереотипам, которым он подвержен, которые и разрушают позитивный настрой коммуникации. Своё сознание нужно избавить от стереотипов, смотреть на мир объективно, иначе вам не достичь успеха в общении.

- Следующая известная ошибка общения – ошибочное первое впечатление. Не стоит полагаться на своё первое впечатления о человеке, поскольку складывается оно на основе субъективного восприятия оппонента и вашего личного опыта. Также, не нужно на основании какого-то качества личности, которое вы выделили в процессе общения, делать обобщение. Следует дать себе время больше понять человека, оценить все его качества в совокупности и посмотреть на него более объективно.

- И теперь об еще одной распространённой психологической ошибке в общении, которая объединяет некоторые качества всех предыдущих ошибок. Это суждение о человеке по его положению, социальному статусу, по одежде, расе, нации, внешности и т.д. Такие суждения в большинстве случаев ошибочны. Хоть и существуют некоторые классификации признаков, относящихся к той или иной группе людей, многие из них по сути дела являются условными.

Психологические коммуникационные ошибки – это преграды, барьеры, которые мешают вам добиться успеха в общении. Помните, что все мы люди, все мы живём в обществе и всем нам необходимо взаимодействовать. Задумайтесь над этим, развивайтесь, устраняйте ошибки, которые являются преградой не только в общении, но и в жизни в целом.

© , представленные на сайте, имеют авторов. При использовании материалов, ссылка на сайт Psy-Konsult.ru обязательна.

Источник: http://Psy-Konsult.ru/tipichnye-oshibki-v-processe-obshheniya/

Топ-5 ошибок психолога при составлении заключения. Статья. Интегральная психология и психотерапия. Самопознание.ру

Овладение таким важным для практического психолога навыком, как составление заключения, безусловно, сыграет в плюс как в построении репутации, в расширении применения своих психологических знаний, а в глазах коллег сделает Вас более компетентным и уверенным в своих силах.

Умение интегрировать в психологическое заключение информацию, полученную в беседе с клиентом, и результаты использования методик и тестов позволяет судить о психологе как о профессионале своего дела.

Хотя может случиться и наоборот, когда специалист малосведущий в составлении психологического портрета берётся за это дело и пишет заключение, однако допускает такие грубые ошибки, что составление такого документа ведёт к потере репутации.

Под психологическим заключением в данной статье подразумевается — краткая психологическая характеристика состояния развития обследуемого на период обследования на основе данных объективного квалифицированного психодиагностического исследования.

Мой опыт производства судебно-психологических экспертиз позволил мне ознакомиться со множеством заключений, которые давали психологи и из-за которых возбуждались уголовные дела в том числе.

Итак, какие же основные ошибки, допускает психолог при составлении заключения.

- Использование сугубо профессиональной лексики.

Лексика, как указывает нам википедия, это словарный состав языка. Именно с помощью лексики мы именуем и передаём знания о каких-либо объектах и явлениях. С помощью лексики мы показываем к какому профессиональному сообществу мы принадлежим.

И многие уверены, что чем больше заключение содержит психологических терминов, тем заключение выглядит весомее и профессиональнее. На самом деле, это совсем не так.

В лучшем случае заключение прочтут, ничего из него не поймут, и больше к Вам не обратятся.

В худшем случае, идя по такому пути, Вы прямо напрашиваетесь, чтобы Вас вызвали для допроса (если заключение было для судебно-следственных органов), для того, чтобы Вы разъяснили, что же такое Вы написали.

Если бы Вы представляли случай из практики на конференции, симпозиуме или в кругу коллег — пожалуйста, тут нет никаких ограничений, Вы в своём сообществе.

Или же Вы психолог, который работает в медицинском учреждении, и с результатами Вашего исследования будут знакомиться лечащий врач, психиатр, а само заключение будет находится в истории болезни, которая хранится в медицинском учреждении.

Однако это неуместно при составлении заключения, когда его будет читать человек, в целом далёкий от психологии.

Приведу несколько примеров.

- «При психодиагностическом обследовании М., 1998 г.р. установлены шизоидная и эпилептоидные акцентуации характера…».

- «В ходе экспериментально-психологического обследования Ф.П. был выявлен экзогенно-органический патосимптомокомплекс, что включает лёгкое ослабление продуктивности когнитивной деятельности, нарушения эмоционально-волевой (включая дисфории, склонность к аффективным взрывам, лабильность эмоциональных откликов), снижение продуктивности мотивационно-потребностной сфер (обеднение её разнообразия)…».

- «…Симптоматическая картина очерчивается в результатах исследования по Симптоматическому опроснику SCL-90 — выражена триада DEP+SOM+ANX в сочетании с аффективной лабильностью…».

- «…Заключение: Психогенно-невротический регистр синдром…».

Для таких слово как «ригидность, лабильность, референтная группа, конформность, сензитивность, акцентуация (и её названия), ажитированность, гиперпротекция, психологические особенности шизоидного круга, инфантильность и т.д.», я больше чем уверена, что вы найдёте понятные синонимы. В крайнем случае, после приведённого термина всегда следует давать его пояснение.

Такая ошибка чаще всего появляется тогда, когда существует ошибка №2.

- Отсутствие целей психодиагностики.

Когда к Вам обращаются за тем, чтобы Вы дали заключение, обязательно нужно прояснить два момента:

- Какова цель заключения (чего от Вас конкретно ожидают, ответы на какие вопросы хотят получить);

- С какой целью Ваше заключение будет использоваться (для чего и кому оно нужно).

Ясный ответ на первый пункт даст Вам понимание, какие выбрать методы и методики исследования для достижения поставленной цели. Ответ на второй пункт подготовит Вас к возможным неприятным сюрпризам в будущем.

Здесь могут быть ситуации, когда клиент сам не до конца понимает, зачем ему заключение, но считает, что он давно ходит или достаточно платит, чтобы получить хоть какое-то подкрепление ценности услуг на бумаге. Это связано с тем, что психологические услуги, особенно в области психотерапии нельзя потрогать, пощупать, попробовать.

Клиенты платят деньги за продукт (услугу), которая не имеет «физического носителя», за гипотетическое улучшение своего (или ребёнка) состояние. Таким образом, в такой ситуации дать заключение — это дать оценку состоянию клиента, его прогрессу. Тут очень тонкий лёд, обязательно нужно следовать этическим принципам, т.к.

Ваша оценка может не совпадать с оценкой клиента, поэтому заключение должно носить «очень терапевтичный оттенок», без строгих категорических суждений и оценивания. Хорошо, если Вы иногда использовали во время сессий какие-то тесты или методики (Люшера, Дембо-Рубиншейн, EPI Айзенка, детские методики, в т.ч. тест Рене Жиля, Векслера и т.д.

), тогда Вы можете смело их использовать.

Бывает другая сторона, клиент даёт чёткий запрос — «хочу узнать уровень готовности к школе ребёнка», «хочу узнать эмоционально-психологическое состояние ребёнка», «хочу получить профориентацию, куда подростку поступать», «хочу, чтобы Вы написали, что у меня есть (случилась) психотравма», «к кому больше привязан ребёнок к маме или папе?» и т.д. Психолог, игнорируя либо не проясняя запрос клиента, пишет заключение без вывода. Т.е. проводит психодиагностическое обследование и просто пишет результаты, без проведения анализа.

Пример: «тест EPI Айзенка — шкала «экстраверсии-интроверсии» — 8 баллов, шкала «найротизма» — 17 баллов, шкала лжи — 3 балла, тип темперамента — меланхолик…» (далее методом Ctrl C+Ctrl V (копировать-вставить) — в текст заключения вставляется дословное описание полученных результатов из методики).

И ответ на второй вопрос «с какой целью Ваше заключение будет использоваться» — даст ответ на вопрос, во что Вы «ввязываетесь», давая это заключение.

В моей практике были случаи, когда мама просила некоего психолога дать заключение о психо-эмоциональном состоянии ребёнка, а потом шла в милицию, подавала заявление на отца и прикладывала при этом заключение психолога в качестве мотивировки подачи заключения. Какова вероятность, что Вас вызовут на допрос? 99%.

Ещё пример, к Вам ходила женщина, примерно около тех месяцев, потом у неё происходит бракоразводный процесс, Вы продолжаете её консультировать, и в один прекрасный момент она просит дать оценку её состояния и составить заключение.

Вы выясняете тот факт, что адвокат ей советует получить такую бумагу, чтобы получить компенсацию за причинённые моральные страдания.

Что Вы будете делать? Если она мотивирована словами адвоката и получит от Вас отказ, она уйдёт к другому психологу, который согласится дать такое заключение, и больше никогда не порекомендует Вас.

Таким образом, прояснение этой цели, косвенным образом также влияет на выбор методов исследования и подготавливает Вас к будущим событиям (например, допрос или участие в судебном заседании).

- 3 типичная ошибка — это использование нерелевантных методов и тестов при составлении заключения.

Если Вы пишете заключение, то всегда тщательно проверяйте, какие методики Вы используете, а именно:

- Подходит ли эта методика для данного возраста;

- что эта методика устанавливает;

- соответствует ли данная методика целям составления заключения;

- является ли выбранная методика апробированным методом исследования?

Как правило, эти методы, должны быть уже давно внедрены в практику, прошли многолетнюю апробацию и доказали свою эффективность.

Каждый психолог ищет свой инструментарий, который бы давал ему наиболее исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, но если в судебной практике данный инструментарий чётко прописан, то в практике психологического консультирования — нет.

Безусловно, Вы можете использовать в работе те, методы какие считаете целесообразными, но при написании заключения следует использовать надёжные и валидные методики.

Примерами являются следующие случаи:

- «Характеристика на ученицу 7-В класса Пупкину В.

…Тест Леонгарда-Шмишека показал, что у В., есть такие заострённые черты, как …Школьный психолог П.»

- «Исследование интеллектуального развития К. 17 лет проводилось с помощью методики Векслера. Получены такие результаты:

1 субтест (Осведомлённость) — … 2 субтест (Понятливость) — …3 субтест (Арифметический) — …4 субтест (Сходство) — …5 субтест (Словарный) — …6 субтест (Повторение цифр) — …7 субтест (Недостающие детали) — …8 субтест (Последовательные картинки) — …9 субтест (Кубики Кооса) — …10 субтест (Складывание фигур) — …11 субтест (Кодирование-шифровка) — …12 субтест (Лабиринты) — …» (Используется детский вариант методики Векслера WISC, хотя испытуемой уже 17 лет).

Сюда также можно отнести самостоятельно разработанные методики и тесты, метафорические карты (на сегодняшний день), иностранные тесты (даже если Вы легко можете их перевести), которые не были переведены на наш язык и апробированы на нашей выборке, тесты, скачанные из интернета без указания исходных данных (в какой книге можно ознакомится с тестом, кто автор, кто адаптировал, в каком году и проч.).

- 4 ошибка — это отсутствие структуры и логики в заключении.

Заключение, как сочинение, должно иметь определённые части: вступление, содержание, заключение (вступление, исследование, выводы). Очень часто психологи либо вообще не придерживаются это структуры, либо пропускают какую-то часть (бывает первую и третью одновременно).

Но даже при наличии всех частей, наблюдается следующее — написано название методики, а потом описаны результаты по каждой из шкал.

В грамотно составленном заключении отдельным пунктом перечислены методики, указана цель использования той или иной методики (например, для исследования интеллектуальной сферы использовались: Тест Векслера (WISC, детский вариант), адаптированная и стандартизированная версия А.Ю. Панасюка, дополненная и исправленная Ю.И. Филимоненко и В.И. Тимофеевым), а далее в соответствии с логикой заключения описываются результаты методик, при этом редко когда указываются полученные баллы.

Большим огрехом является дословное переписывание интерпретации теста: «…Нейротизму соответствует эмоциональность, импульсивность; неровность в контактах с людьми, изменчивость интересов, неуверенность в себе, выраженная чувствительность, впечатлительность, склонность к раздражительности. Нейротическая личность характеризуется неадекватно сильными реакциями по отношению к вызывающим их стимулам. У лиц с высокими показателями по шкале нейротизма в неблагоприятных стрессовых ситуациях может развиться невроз…».

Где же здесь хоть слово непосредственно о Вашем подэкспертном? Где здесь интеграция информации, полученной в беседе с клиентом, с результатами использованных методик, анамнезом, а также дополнительными данными (например, о ребёнке мы можем получить информацию при беседе с мамой и другими родственниками, из школьной характеристики, из беседы с ним самим).

Психодиагностика — это в определённой степени искусство, провести тест и получить по нему результат, сейчас может абсолютно любой, кто имеет доступ к Интернету. Зачем же клиенту перечисление «голых» результатов.

Самое главное в заключении — это вывод. К чему же Вы пришли, проведя беседу и психодиагностическое обследование? Какие индивидуально-психологические особенности являются ведущими? Каково актуальное состояние? И какие рекомендации Вы можете дать, исходя их проведённого исследования?

- И, наверное, самая главная ошибка (№5) — это выход психолога за пределы своей компетенции.

Знать пределы компетенции обязан каждый практикующий психолог, это аксиома. На какие вопросы он может дать ответы, а на какие нет. Где заканчивается его компетенция и где начинается компетенция другого специалиста (психиатра или невролога).

Примеры:

- «…У ребёнка Н., 2009 г.р. наблюдается психотравма, полученная вследствие насилия со стороны отца…»,

- «… Т., 2007 г.р. склонна ко лжи…»,

- «… У К., 1940 г.р., диагностирована деменция…»,

- «… По результатам исследования, несовершеннолетний П., не способен понимать характер совершаемых действий… «.

Это был длинный текст, надеюсь, что мне удалось раскрыть определённые новые моменты, и в будущем, при написании заключения, Вы будете вооружены этими знаниями.

Источник: https://samopoznanie.ru/articles/top-5_oshibok_psihologa_pri_sostavlenii_zakljucheniya/

Ошибки в мышлении

10 главных мыслительных ошибок, которые мы совершаем.

В когнитивной психологии уделяется пристальное внимание изучению мышления человека, считается, что иррациональное мышление способно привести к серьезным эмоциональным проблемам и трудностям. Понимание же мыслительных ошибок дает человеку возможность перестраивать свое восприятие мира и учиться мыслить более разумно и гибко.

Одну из классификаций мыслительных ошибок разработали американские психологи Бек и Бернс, они назвали такие ошибки познавательными искажениями.

Все или ничего — белое или черное

Совершая такую мыслительную ошибку, человек, обнаружив в своем идеале какой-либо недостаток, начинает относиться к нему резко негативно, забыв обо всех его достоинствах, так превозносимых ранее.

Сверхобобщение

Ошибка заключается в неоправданных выводах на основе неполного набора фактов. Например, отвержение одного конкретного человека трактуется как «никому я не нужен».

Умственный фильтр

Из всей ситуации человек воспринимает только негативные детали, не замечая всего хорошего, что неизменно присутствует, и расстраивается.

Отвержение положительного опыта

То есть лишение права на существование всего положительного. Если такому человеку указать на его успехи в прошлом, он ответит, что теперь это все не важно и вообще не имело смысла.

Перескакивание к выводам

Человек делает вывод относительно каких-то событий без достаточных на то оснований, воспринимает один из возможных вариантов как достоверный факт. Встречаются два вида такого искажения:

- чтение в чужом уме — человек однозначно определяет, что подумают или сделают другие люди, если он поступит так или иначе;

- ошибка гадалки — происходит, когда человек строит какие-то ужасные предположения, ожидает неприятностей и заранее уверен в провале того, что он планирует.

Преувеличение, придание характера катастрофы/преуменьшение

Человек придает сверхбольшое значение какому-либо событию в своей жизни, и если терпит неудачу, то воспринимает ее как огромное горе. Или же, напротив, преуменьшает до неправдоподобных размеров значение любого факта, вследствие чего может оказаться не готов к какой-то ситуации.

Эмоциональная аргументация

Человек воспринимает свои переживания как абсолютно истинные, свидетельствующие об очевидном, хотя происходящее настолько отрицательно для нас, насколько мы его таким считаем.

Утверждение «Должен»

Человек чересчур часто употребляет слова «должен», «необходимо», предъявляя необоснованные требования к самому себе и другим людям, загоняя тем самым себя в узкие рамки, аргументируя свою точку зрения словами «так правильно», «так принято», «так надо».

Наклеивание ярлыков

Человек, исходя из одного или нескольких примеров, выносит безапелляционное суждение, при этом ссылаясь на то, что так получилось и с этим ничего нельзя поделать, а значит, не пытается ничего изменить.

Олицетворение

Ситуация, в которой человек испытывает вину за не зависящие от него обстоятельства или за других людей, считает себя в ответе за все, и поэтому его постоянно что-то тревожит. К примеру, человек испытывает вину за то, что его товарищи ведут себя грубо.

Источник: http://VitaPortal.ru/psihologiya/oshibki-v-myshlenii.html

Ошибка или выбор?

Вина и стыд за совершенные ошибки затащили в ад больше людей, чем все остальные вибрации вместе взятые.

Когда-то учитель сказал мне, что лучше всего мы учимся на собственных ошибках, поэтому должны стремиться ежедневно допускать хотя бы одну серьезную ошибку, чтобы постичь как можно больше.

Возьмите эти слова на вооружение и перестаньте воспринимать ошибки как то, чего следует стыдиться; напротив, относитесь к ним как к лучшим наставникам.

Совершая ошибки, мы на них учимся, при этом остаемся в потоке, если готовы их признать, и вместо того, чтобы погружаться в трясину вины, берем на себя ответственность. То есть в ту же секунду меняем курс.

Взять ответственность – это не значит полюбить делать эти ошибки.

Иногда приходится видеть, как люди, идущие по пути принятия, начинают с любовью к себе отстаивать свое право и впредь совершать эти же ошибки, выпячивая их и размахивая ими, уже как достоинствами))).

При этом ругая тех, кому они же причинили боль, за их непонимание.

«Как ты смеешь испытывать боль! Я имею право делать ошибки! Возьми на себя ответственность за свои чувства и боль! Ты истекаешь кровью, что бы я почувствовал себя виноватым? Ах, ты, манипулятор, не видишь, что мне самому плохо…» или «Я ничего не мог изменить, будто Высшие силы меня держали, шептали, отводили… От этого мне было даже хуже, чем тебе».

Ошибка отличается от намеренного действия именно раскаянием и немедленным изменением курса.

Ведь ошибка не повторяется дважды, во второй раз – это уже будет выбор. И этот выбор уже часть вас, а не просто мудрость, вынесенная из ситуации. Увы.

Вот тут надо без иллюзий посмотреть на себя и с любовью принять свою способность предавать, лгать или разрушать. Просто принять в себе эту тень, раз уж это осознанный выбор и наработать другие навыки пока не получается.

Но не винить и не ругать себя за это, по-взрослому взять ответственность на себя. И может быть попробовать все-таки управлять этими своими качествами, чтобы не они управляли вами в сложных ситуациях.

Научиться различать голоса внутри себя.

Проблема здесь кроется как раз в редком для человека умении извлекать пользу и урок из своих ошибок. Это правда жизни.

Я всегда успокаиваю себя тем, что это действительно сложно. А возможно является даже слепой зоной (которую самостоятельно увидеть практически не возможно).

Энергию от стресса надо направить не на сожаление, а именно, на осознание:

- Что я чувствую?

- какая мысль или идея управляла мной в той ситуации?

- Какие ценности в моем личном кодексе мне надо пересмотреть в связи с этой ситуацией?

- Чему я научился в этом опыте? Возвысило ли меня это знание в собственных глазах?

- Что я могу в следующий раз сделать иначе, чтобы не оказаться в такой ситуации?

В конце каждого дня мысленно прокручивайте происшедшие события дня и записывайте на бумаге, на диктофон, рассказывайте близкому человеку о тех уроках, которые вы извлекли из сегодняшних ошибок.

Упражнение: Я и моя тень

Прислушайтесь к сердцу и спросите себя:

- Что в жизни тебе постоянно доставляет неприятности?

- Где ты все время допускаешь ошибки?

- Какую критику ты слышишь в свой адрес? Какие жалобы?

- Чего ты стыдишься?

- Из-за чего чувствуешь вину?

- Как люди к тебе относятся, несмотря на совершаемые ошибки и слабости?

- Эта тема часто повторяется в твоей жизни?

- Тебе кажется, что ты оказался в замкнутом круге?

- Что тебе простили окружающие, но еще не простил себе ты сам?

- Ты злишься, когда другие указывают тебе на ошибки?

Как ты обращаешься с теми, на ком отразились твои ошибки?

- Ты чувствуешь свою вину и постоянно извиняешься?

- Или общаешься с ними так, будто ничего особенного не произошло?

- Ты рассчитываешь на то, что они забудут о твоих ошибках? Или ждешь, что их исправят за тебя?

Отвечая на эти вопросы, усмирите свое эго и спрашивайте у сердца: Это правда?

Помните, стереотипы поведения и негативные паттерны эго не смогут вас контролировать, если вы осознаете и увидите какой урон они вам наносят.

Кто кем управляет сейчас? Ваши теневые качества или вы ими? Посмотрите на себя с любовью и вернитесь в поток истины.

Любовь все исцеляет, и, несмотря на все ошибки, мы по-прежнему достойны любви.

С использованием материалов книги Сони Чокет «Путешествие со скоростью любви»

Natali

Источник: http://intuitsia.com/oshibka-ili-vyibor/

Психология ошибки

Часто, после объявления результатов игры» мы с недоумением говорим себе: «Как можно было так ошибиться?», «Чем я думал?», «Все было так очевидно!», «Мафия играла отвратительно, как я мог в них ошибиться?» Что бы понять, из-за чего именно мы принимаем не правильные решения и попытаться устранить их первопричину. Я бы хотел представить вашему вниманию несколько, установленных психологами, так называемых «когнитивных искажений», а так же их взаимосвязь с принимаемыми нами решениями.

Предвзятость подтверждения — тенденция искать или интерпретировать информацию таким образом, чтобы подтвердить имевшиеся заранее концепции.

* Игроки склонны подводить логические концепции под ранее составленное впечатление, хотя необходимо поступать наоборот.

Недооценка бездействия — тенденция оценивать вредоносные действия как худшие и менее моральные, чем в равной степени преступное бездействие.

* Часто слив для города не менее губителен, чем ание по игрокам между которыми на данном круге выбор не стоит.

Отвращение к крайним решениям — тенденция избегать экстремальных решений, выбирая промежуточные.

* Часто город в очевидной ситуации уравнивает шансы, как пример, некоторые даже говорят: «Не хочу проиграть 3 в 3». Это решение бесспорно иррационально – лучше увеличить шансы победить по более вероятной линии, чем тратить право на ошибку из-за линии, по которой город, скорее всего не пойдет.

Искажение в восприятии сделанного выбора — тенденция помнить свои выборы как более правильные, чем они были на самом деле.

* После игры мы часто находим оправдания своим не правильным решения, однако победу от этого вам не присудят.

Эффект повального увлечения, конформизм — тенденция делать (или верить в) вещи, потому что много других людей делают это (или верят в это).

* Часто манера игры в той или иной ситуации воспринимаемая всеми, как оптимальная, таковой не является. Не смотря на это «город» скорее склонен наказать «иноверца», чем попытаться вникнуть в конкретную ситуацию.

Отклонение в сторону результата — тенденция судить о решениях по их окончательным результатам, вместо того, чтобы оценивать качество решений по обстоятельствам того момента времени, когда они были приняты.

* Город склонен оценивать решение победителя, как скорее более правильно, независимо от его качества, на момент времени принятия решения. И наоборот.

Отклонение в сторону статуса кво — тенденция людей желать, чтобы вещи оставались приблизительно теми же самыми.

* Игра «хорошего» игрока скорее будет оценена, как правильная, чем игра «плохого».

Потребность в завершении — потребность достигнуть завершения в важном вопросе, получить ответ и избежать чувства сомнений и неуверенности. Текущие обстоятельства (время или социальное давление) могут усилить этот источник ошибок.

* Часто городу на много полезнее проверка сомнительного игрока, чем вероятной мафии, но что бы избежать неуверенности город просит именно эту проверку. (Исключение проверка, которая поможет определить городу, кто настоящий шериф.)

Предпочтение нулевого риска — предпочтение уменьшить какой-то один маленький риск до нуля вместо того, чтобы значительно уменьшить другой, больший риск. Например, большинство людей предпочли бы уменьшить вероятность террористических актов до нуля вместо снижения аварийности на дорогах, даже если бы второй эффект давал бы больше сохранённых жизней.

* Еще одно психологическое объяснение того, почему мы хотим играть в две линии.

Иллюзия прозрачности — люди переоценивают способность других понимать их, и они также переоценивают свою способность понимать других.

* Игрокам кажется, что их волнение очень заметно.

Искажение в пользу своей группы — тенденция людей отдавать предпочтение тем, кого они считают членом своей собственной группы.

* Игроки скорее прислушиваются к тем, кто им симпатичен.

Искажение в связи с проекцией — тенденция бессознательно полагать, что другие люди разделяют те же, что и субъект, мысли, верования, ценности и позиции.

* Игроки, наивно полагают, что если они играют честно, то и другие должны играть честно.

Фундаментальная ошибка атрибуции — тенденция людей переоценивать объяснения поведения других людей, основанные на их личностных качествах, и в то же время недооценивать роль и силу ситуационных влияний на то же самое поведение.

* Мы думаем, что когда другой игрок голосует не правильно – он это делает, потому что он «плохой» игрок. Когда не правильно голосуем мы, нам кажется – эта ошибка обусловлена ситуацией.

Селективное восприятие — тенденция, состоящая в том, что ожидания влияют на восприятие.

* Стоит подумать ночью: «Этот игрок будет мафией». И он ей будет – в вашем сознании.

Эффект эгоцентричности — он имеет место, когда люди считают себя более ответственными за результат неких коллективных действий, чем это находит внешний наблюдатель.

* Все мы – лучшие игроки игры.

Сопротивление, «дух противоречия» — потребность делать нечто противоположное тому, что некто побуждает вас делать, из-за потребности противостоять кажущимся попыткам ограничить вашу свободу выбора.

* Часто бывает с новенькими игроками, когда их ставят в рамки логики и говорят, что они не имеют права поступить по-другому – они поступают по-другому.

Эффект вклада — тот факт, что люди часто хотят продать некий объект гораздо дороже, чем они готовы заплатить, чтобы приобрести его.

* Мы хотим от города лучшей игры, чем часто в состоянии сами ему дать.

Ошибка игрока — тенденция полагать, что отдельные случайные события испытывают влияние предыдущих случайных событий.

* Если игрок сыграл 100 игр подряд «шерифом», его вероятность быть шерифом в 101 – 10%.

Эффект знания задним числом — иногда называется «Я так и знал, что так будет» (как вариант — «А ведь я говорила…») — склонность воспринимать прошлые события предсказуемыми.

* Все мы правы на круге обсуждения.

Эффект сверхуверенности — тенденция переоценивать свои собственные способности.

* Игроки часто игнорируют мнение большинства в пользу своего субъективного мнения.

Дин

Разработано на основе: http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_когнитивных_искажений

Источник: http://mafia.kharkov.ua/index.php/tip/stati-din/56-psikhologiya-oshibki

Психология ошибки — 3: Психологически грамотное обесценивание

… В разгар советской эпохи основным методом творчества являлся соцреализм. Он обладал поистине фантастическими возможностями, позволяя автору видеть то, чего нет и убеждать в этом читателя.

Будучи сродни религии, метод был неизмеримо ценнее того, что создавалось на его основе.

Результатом широкого внедрения соцреализма стало существенное уменьшение количества интересных литературных произведений. А те, что появлялись, прорастали сквозь цензуру метода, как трава сквозь асфальт. Они рождались не «благодаря» методу, а «вопреки».

Кажется, что малопродуктивный школьный метод преподавания английского языка стал важнее, чем результат, достигаемый с его помощью.

Количество учеников, заговоривших на английском, после школьного грамматического прессинга является пренебрежимо малой величиной. Те же школьники, которые сумели все-таки нарушить обет молчания, сделали это также не «благодаря» методу, а «вопреки».

Полагаете, уважаемый родитель, что такие аналогии бывают случайными?

Мой друг — переводчик

Знание грамматических тонкостей необходимо, например, переводчику: но это особый вид деятельности.

Дайте-ка подумать: сколько одноклассников, штудировавших в школе «future in the past» стали профессиональными переводчиками? Что-то не могу припомнить … Наверное, память с годами ослабела …

Вряд ли хотя бы один из 1000 выпускников школ встает на эту, интересную, впрочем, стезю.

А сколько Ваших соучеников стали секретными агентами КГБ? Из всех моих знакомых – только двое. И по странной иронии этой закрытой организации оба в совершенстве овладели там совсем не тем языком, грамматику которого «проходили» в школе.

Тогда зачем все это?..

Этимология грамматики,

или «по морям, по волнам»

Правила создаются, чтобы направлять на пути к цели.

Руль (изначально «правило» — с ударением на «и») – прекрасный помощник в путешествии по волнам.

Я никогда не слышал, чтобы ругали руль. Так же, как и чтобы рулевое колесо беспорядочно вертели, пока корабль стоит у причала.

И также не представляю, как можно было бы сдвинуть с места лодку интенсивным вращением руля. От такой «активности» она только крутилась бы месте, создавая завихрения за бортом.

Как собака, к хвосту которой злые мальчишки привязали консервную банку.

Как школьник, изучающий английский язык «грамматически правильным» методом.

- Руль не может заменить весла. Если, конечно, целью является движение вперед.

- Грамматика не способна заменить языковую практику. Если целью является освоение языка.

Грамматика по – Фрейду,

или психология в школе

Представьте себя на сеансе у психоаналитика, работающего по – Фрейду и использующего метод ассоциаций. Заплатив приличную сумму денег, Вы расслабившись, возлежите на удобной кушетке в затемненной комнате .

Доктор произносит: «Правило». Или: «Грамматика». Что у Вас выскочило из подсознания прямо сейчас? Лично у меня – «ошибка».

Ерунда какая-то … Вроде бы и двоечником в школе не был …

И если Вам показалось, что это смешно, то – простите уж за резкость – Вы не совсем осведомлены о базовых законах человеческой, то есть нашей с Вами психики.

То, что выскакивает из нас легко и без усилий, управляет нашей жизнью — мощно и жестко. (Если вдруг Вам на ум пришла физиологическая аналогия, то она тоже верна).

Вот такая диалектика: легким движением учительской руки грамматические правила превращаются … превращаются правила … – в законы жизни. Только со знаком «наоборот».

«Назло бабушке выколю себе глазик»

Если сказанное по-прежнему кажется излишне сложным или не практичным, то …

Может, еще раз перечитаете? Или вспомните примеры из своей жизни, когда по неведомой Вам же причине Вы противились правилам, которые установили другие? Вроде и правила-то были разумные – а следовать им … ну просто колбасило …

- Лично мне теперь стало яснее, почему так странно ведут себя скворцы, обнаружившие в скворечнике кусок ваты. Наверное, соловьиный язык учили в школе.

- И почему школьники так плохо знают английский, хотя экзамены по грамматике и даже ЕГЭ сдают вполне сносно.

- И почему учить английский за рубежом для «знающих» грамматику – пустое дело. Ну, если и не совсем пустое, то дорогое и неэффективное – точно. За рубежом нужно просто погружаться в естественную языковую среду. То есть в состояние без оценивания, когда естественные психологические механизмы включаются и работают на нас …

… Избыточное и неумелое применение грамматики создает благодатную почву для жесткого оценивания (читай – обесценивания). Блокирует естественные психологические процессы — те самые, которые только и способны обеспечить освоение нами языка…

ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИТЕСЬ СТАТЬЕЙ С ДРУЗЬЯМИ

Источник: http://Butorov.ru/psych-grammar-3.htm

Ошибки и заблуждения

Вот чего нам в этой жизни не избежать, так это ошибок и заблуждений, которые будут преследовать нас в течение всей нашей жизни. Это ключевой момент в психологической установке каждого человека – вы всегда будете допускать ошибки, всегда будете ошибаться и заблуждаться.

И поэтому дорогие друзья, вы должны относиться к этому нормально, не делать из этого катастрофы, как нас тому учили, а извлекать из каждой подобной ситуации очень ценный и полезный урок.

Почему вы всегда будете ошибаться и заблуждаться, да потому, что кем бы, вы ни были, вы знаете об этом мире далеко не все, и всего вы не узнаете никогда, это закон жизни, и вся ваша жизнь, это процесс познания.

Но вы можете существенно сократить количество допускаемых вами ошибок, вы можете меньше заблуждаться, по крайне мере, не ошибаться и не заблуждаться в очевидных ситуациях, и для этого вы должны учиться. Учиться в этой жизни можно на своих, либо на чужих ошибках. Первый вариант намного эффективнее, второй перспективней.

<\p>

Но все же главное на что я хочу обратить ваше внимание заключается в другом, главное сводится к вашему отношению ко всему этому. Многие из нас любят жить по однажды принятым понятиям, держась за них как за спасительный круг, и что бы там ни происходило, не менять своего мнения ни за что. Вот это и есть главная ошибка, в психической установке, в результате которой человек перестает расти. И это также оказывает негативное воздействие на представление о самом себе, о своих ошибках, заблуждениях и своих способностях.

Сильно ли вы расстраиваетесь, когда допускаете какую-нибудь ошибку, или понимаете что заблуждались? Если да, то почему? Вероятно потому, что у вас такая установка на эту жизнь, вы считаете для себя зазорным, что-то не знать, хотя по определению вы все знать не можете. К тому же и я, и наверняка вы, знаем, что очень многие люди боятся, даже спросить, о том, как им правильно поступить, гордость и стыд не дают им этого сделать. Но все это заблуждение, которое вам следует осознать, прежде всего.

Мы все ошибаемся и заблуждаемся, мы все можем видеть одну и ту же ситуацию по-разному, исходя из ряда собственных представлений о действительности.

И это на самом деле нормально, в этом нет ничего страшного, как обычно это преподносится. Вы знаете, что Эйнштейн ошибался касательно скорости света, теорию о которой он выдвинул.

Световой луч может развивать скорость в три раза превышающую ту скорость, которую он считал предельной, то есть 300 тыс. км/сек.

И это было доказано практически, что думаю не сильно бы расстроило этого великого ученого, который просто искал ответы, исходя из всех тех знаний, которыми располагал.

А что же насчет каждого из нас, разве мы все и всегда делаем правильно, разве мы с рождения располагаем всеми нужными нам для правильных выводов и решений данными? Разумеется нет, и величие человека определяется не тем количеством знаний, что он запихнул себе в голову, а теми знаниями, которые он ищет.

Что может помешать, нам это сделать? Критика со стороны окружающих и наше к ней отношение, определенно могут нас затормозить, ибо здесь речь идет об уверенности в себе и той установке, согласно которой заблуждения и ошибки – это настоящее преступление.

Вы знаете сколько раз, критиковали меня? И иногда, эта критика была вполне обоснованной, и я действительно заблуждался.

Но это нисколько меня не смутило, во-первых потому, что большинство тех, кто меня критиковал, сами ничего полезного в этой жизни не сделали, они не искали ответов как я, не помогали другим людям, не работали столько, сколько работал я и так далее.

И даже если они были правы, то это выглядело как не предложение с их стороны, а осуждение моих действий, понимаете, о чем я? Не моих суждений, а действий, на которые мало кто решается.

И потом, если я делал какие-то выводы, которые в результате оказались ошибочными, значит на то была своя причина, они ведь тоже на чем-то были основаны, и это не дворовые сплетни, а тяжелая и кропотливая работа, в результате которой я проделал множество расчетов, провел оценку и анализ, благодаря которым и пришел к тем или иным выводам.

Вот почему я так спокойно отношусь к критике, ведь моя психологическая установка, не делает из ошибок катастрофы, наоборот, они придают мне энергию и радуют меня, ведь узнав о своей ошибке, я встаю на правильный путь, я начинаю видеть действительно верный ответ. Именно это я и хочу внушить вам, ибо до сего момента, большинству из вас определенно внушали другое. Критики, хотят только одного, чтобы вы прекратили действовать, ибо это такие люди, для которых активность других, является очень сильным раздражителем.

И в то же время, каждый из нас, должен относиться к критике в свой адрес самым что ни на есть позитивным образом, ведь это самое первое и самое главное признание ваших трудов.

Пусть вы ошибаетесь, и пусть все ваши нынешние выводы являются заблуждением, но если вас начали критиковать, значит люди признали ваш авторитет, который именно, благодаря действиям с вашей стороны, стал заметен окружающим.

И я, и вы должны понимать, что то, что мы знаем сейчас, далеко не все, что мы с вами можем узнать в будущем.

Наши нынешние выводы, заключения, догмы, постулаты, все это есть ошибки и заблуждения, но это наши ошибки, допущенные нами благодаря нашим действиям, нашему труду, процессом нашей жизни, в конце концов.

И разве мы можем относиться негативно, к тому, что сделано нашими же усилиями, естественно нет, никому и ничего мы не должны объяснять.

Если вы растете, если вы развиваетесь, если ищете новые ответы на свои вопросы, а не держитесь за старые установки до последнего, то вы всегда будете иначе смотреть на то, что видите сегодня, вы всегда будете оглядываться назад и видеть себя дураком, человеком, который что-то не знал.

Это и есть жизнь, в которой все происходит в динамике, и мы должны это понимать, чтобы никакие ошибки, никакие заблуждения, и тем более никакая критика, не могли нас затормозить, смутить, вызвать в нас неуверенность и главное заставить нас опустить руки. Не следует относиться негативно к естественным вещам, не стоит убиваться, по поводу того, что естественно для каждого человека, а ошибки и заблуждения, это естественное явление, так что плевать на тех, кто этого не понимает, или не хочет понять.

Источник: https://psichel.ru/oshibki-i-zabluzhdeniya/

#статьи

-

0

Когнитивные искажения: что такое, примеры и виды

Наш мозг любит экономить энергию и время на обдумывание. Но почему это плохо и что с этим делать? Давайте разбираться.

Кадр: фильм «Всё везде и сразу»

Пишет и редактирует тексты для СМИ и рассылок. Любит объяснять сложное простыми словами. Пытается разобраться, почему люди делают то, что делают.

Из статьи вы узнаете:

- откуда берутся когнитивные искажения;

- почему экономия энергии и времени — это не всегда хорошо;

- самые распространённые искажения;

- что поможет избавиться от когнитивных искажений.

Мы завели телеграм-канал «Ты как?». Будем в удобном формате рассказывать о саморазвитии, психологии и о том, как эффективно учиться и строить карьеру в любом возрасте. Подписывайтесь!

Когнитивные искажения — это систематические ошибки, которые мы допускаем из-за особенностей работы человеческого мышления.

Это врождённая особенность нашего мозга. Так ему проще справиться с четырьмя серьёзными проблемами.

- Переизбыток информации. Чтобы не утонуть в ней, наш мозг по умолчанию воспринимает то, что ему понятно, остальное — отсеивает.

- Сложность понимания мира. Достроить картину с помощью имеющихся данных проще и быстрее, чем анализировать новые вводные. Поэтому мозг заполняет пробелы в знаниях стереотипами и данными из прошлого опыта.

- Необходимость быстро реагировать, которая заставляет переходить сразу к выводам, минуя анализ ситуации.

- Выбор информации для запоминания. Объём человеческой памяти ограничен, поэтому мы запоминаем обобщения и отдельные яркие признаки, игнорируя остальное.

То, что мозг умеет строить логические связи и запоминать, что экономит ему ресурсы, — это хорошо. Но когнитивные искажения — это ошибки и заблуждения, поэтому от них лучше избавляться: они приводят к принятию неверных решений, ошибочным выводам, формированию вредных стереотипов и проблемам с ментальным здоровьем.

Конечно. Существует большое количество видов искажений, разберём самые распространённые.

Наше мнение о вещах зависит от того, как часто мы с ними сталкиваемся:

- Например, мы верим ложной информации, если встретили её несколько раз. Это называется эффектом иллюзии правды.

- Событие кажется нам распространённым и вероятным, если на ум пришёл похожий случай. Это эвристика доступности.

- А если мы узнали информацию недавно и вскоре столкнулись с ней повторно, то нам станет казаться, что она повсюду. Это знаменитый феномен Баадера — Майнхоф.

Мы склонны подбирать данные таким образом, чтобы они подтверждали наши убеждения. Например, задним числом приписываем положительные качества предмету или человеку, которые нам чем-то показались привлекательными. Это называется искажением в восприятии сделанного выбора.

Мы обнаруживаем закономерности там, где их нет. Например, находим зависимость между не связанными явлениями (иллюзорная корреляция) или считаем, что можем предсказать итог случайного события (ошибка игрока).

Знакомые люди и вещи вызывают у нас больше доверия, чем незнакомые. Поэтому мы нередко считаем представителей другой социальной группы более похожими друг на друга, чем на самом деле (эффект однородности чужой группы и ошибка групповой атрибуции), а их поведение — менее приемлемым, чем наше (предельная ошибка атрибуции). Из-за этой же склонности мы нередко отвергаем хорошие идеи (реактивное обесценивание) и изобретаем велосипед (синдром неприятия чужой разработки).

Мы нередко считаем, что знаем, о чём думают другие. Нам сложно представить, что кто-то не понимает очевидных для нас вещей (проклятие знания), и вместе с тем — переоцениваем чужую проницательность (эффект прозрачности и эффект прожектора).

Мы склонны переоценивать свою уникальность. Например, считать себя менее подверженными рекламным уловкам и пропаганде, чем остальные (эффект третьего лица). Или верить, что что-то плохое случится с кем угодно, но не с нами (ошибка оптимизма).

Мы не сможем полностью избавиться от когнитивных искажений, но можем уменьшить их влияние на наше поведение и эмоциональное состояние. В этом помогает когнитивно-поведенческая психотерапия.

Вот несколько упражнений из этого подхода, которые помогут распознавать ошибки мышления и неверные выводы, сделанные на их основе.

Упражнение 1. Мнение или факт?

Когда вам в голову приходит оценочная мысль — неважно, о чём или о ком, — запишите её. А потом попробуйте определить: это подтверждённый факт или ваше мнение, у которого нет доказательств?

Упражнение 2. Определяем когнитивные искажения.

Если ваша мысль оказалась мнением, а не фактом, попробуйте определить, какое именно когнитивное искажение её вызвало. Можно свериться со списком искажений: вот он на русском языке, а вот более полный на английском.

Упражнение 3. Ищем альтернативные объяснения.

Выпишите в столбик мнения, которые вы заметили в последнее время. Напротив каждого утверждения запишите альтернативное объяснение.

Например, рядом с «Коллега меня презирает» — «Возможно, у него сегодня было плохое настроение. Или он меня стесняется. Или его мысли были заняты чем-то другим. А вообще, если я кому-то не нравлюсь, стоит помнить, что мы просто разные люди».

- Даниэль Канеман, «Думай медленно… Решай быстро». Работа нобелевского лауреата о том, какие именно особенности нашего мышления приводят к когнитивным искажениям.

- Энни Дьюк, «Принцип ставок. Как принимать решения в условиях неопределённости». Автор — единственная женщина, выигравшая Национальный чемпионат по хедз-ап покеру, — пишет о том, как уменьшить влияние когнитивных ошибок на принятие решений.

- Ханс Рослинг, Ула Рослинг и Анна Рослинг Рённлунд, «Фактологичность. Десять причин наших заблуждений о мире — и почему всё не так плохо, как кажется». Книга, в которой основатели организации Gapminder, борющейся с глобальными заблуждениями, показывают, из-за каких когнитивных ошибок мы оцениваем ситуацию в мире более пессимистично, чем стоит, и какие шаги позволят снизить тревогу от новостей.

Как зарабатывать больше с помощью нейросетей?

Бесплатный вебинар: 15 экспертов, 7 топ-нейросетей. Научитесь использовать ИИ в своей работе и увеличьте доход.

Узнать больше

Жизнь

2 сентября 2020

Мы врём себе и сами того не замечаем. Это не специально: так уж устроен мозг. Но в наших силах понять ошибки и научиться их исправлять.

Зачем надо знать о когнитивных искажениях

Ошибки надо исправлять. А чтобы это сделать, их нужно найти. Когнитивные искажения ловко маскируются под нормальные мыслительные процессы — никому в голову не придёт, что в рассуждениях что-то пошло не так.

Когнитивных искажений много. В «Википедии» приводится 175 способов самообмана — огромное число. Некоторые чем-то похожи, какие-то дублируют друг друга. Выучить и постоянно знать все невозможно, но время от времени полезно просматривать список ошибок, находить свои любимые и избавляться от них.

Почему мозг любит ошибаться

Каждое искажение зачем-то нужно. Они появились в процессе развития мозга, чтобы помочь человеку адаптироваться в мире, не сойти с ума, сберечь энергию и время.

Бастер Бенсон, тренер и блогер, потратил месяц, чтобы изучить и рассортировать их: сделал таблицу, вычистил дубли, сгруппировал основные ошибки. У него получилось 20 шаблонных сценариев, по которым работает мозг.

Эти сценарии решают четыре главные проблемы:

- Как справиться с информационной перегрузкой.

- Как действовать, когда ты ничего не понимаешь.

- Как действовать быстро.

- Как запомнить важное и не запоминать ненужное.

Сегодня мы разберём когнитивные искажения, которые решают первую проблему.

Первая проблема мозга: слишком много информации

Каждый день мозг переваривает кучу данных, начиная с того, как ярко светит солнце, заканчивая мыслями, которые лезут в голову перед сном. Чтобы не захлебнуться информацией, приходится выбирать, о чём думать, а на что не обращать внимания. Мозг использует несколько приёмов, чтобы выдёргивать важные сведения.

Мы замечаем информацию, которую уже знаем

Повторение помогает запоминать — это правило работает, даже если мы не заучиваем информацию специально. Мозгу удобно замечать то, что он и так знает. Эту особенность поддерживает несколько искажений.

Эвристика доступности. Мы на любую новую информацию клеим ярлыки, опираясь на воспоминания и ассоциации, которые возникают в памяти сами собой. В этом есть логика: если что-то можно вспомнить, значит, это важно. Ну или по крайней мере важнее, чем то, что вспомнить трудно. А что возникает в памяти само по себе? То, что вас зацепило. То, что случилось с вами или с близкими. То, что можно посмотреть, потрогать, понюхать. В общем, скудный личный опыт. Его-то мы и используем, чтобы понимать всю новую информацию.

Например, знакомый специалист уехал в столицу и отлично там устроился. И нам кажется, что все жители столицы занимают крутую должность и получают огромную зарплату.

Ошибка базового процента. Мы игнорируем статистику, зато обращаем внимание на частные случаи и делаем выводы на основе неполных данных. Например, после прививки от гриппа вы простудились, значит, будете считать её вредной. По статистике прививка спасает миллионы жизней, но вам всё равно: когнитивным искажениям плевать на правду.

Отклонение внимания. Мы замечаем то, о чём думаем. Мы обращаем внимание на то, что волнует, а если что-то нам неинтересно, мы этого и не увидим. Кто много думает об одежде и интересуется брендами, с ходу заметит новую сумку у коллеги, будет обращать внимание на одежду других. Кто не отмечает праздники, тот забывает поздравить друзей и близких — это просто не входит в круг его интересов.

Иллюзия частоты. Мы начинаем замечать предметы, которые изучаем и которые нас недавно заинтересовали. Например, вы прочитали статью о здоровом образе жизни и решили заниматься спортом, считать БЖУ. И вдруг оказалось, что на каждом углу стоит фитнес-центр или магазин спортивного питания. Раньше их не было? Были, но вы не обращали на магазины и спортзалы внимания.

Эффект мнимой правды. Тенденция верить сведениям, которые повторяют много раз. Давно известно: если сто раз сказать человеку, что он свинья, на сто первый раз он хрюкнет.

Мнимую правду активно используют для пропаганды, ведь так удобно заставлять людей верить во что-то, повторяя это много раз.

Эффект знакомства с объектом. Из нескольких объектов мы выбираем тот, с которым уже знакомы или о котором слышали. И чем лучше мы что-то знаем, тем больше оно нам нравится. На этом искажении работает реклама: мы услышали о стиральном порошке, пришли в магазин и купили его просто потому, что он кажется лучше, ведь о нём мы хоть что-то знаем. И раз за разом покупаем этот порошок, не пробуя другие: а что, ведь мы давно его используем. Это искажение бережёт от необдуманных поступков, но помните, что лучшее — враг хорошего.

Эффект контекста. Окружающая среда влияет на восприятие стимулов. Даже умственные способности зависят от окружающей обстановки: удобнее читать и запоминать текст в светлой комнате и в тишине, а не в душном метро. Этот эффект тоже используют в маркетинге. Если вы пришли в магазин и выбираете товары в приятной обстановке, то вы согласны на более высокую цену. Одна моя знакомая продавала квартиру и перед приходом покупателей пекла булочки с корицей и ванилью. Квартиру наполнял приятный аромат и тепло. В итоге жильё удалось продать в полтора раза дороже рыночной цены, и это только благодаря булочкам.

Забывание без контекста. Мозг не умеет искать информацию по ключевым словам. Иногда нужно вспомнить что-то важное, но не получается. Требуется ассоциация, чтобы вытащить из памяти нужные сведения. Например, на экзамене никак не приходит в голову определение, но вот шелест страниц тетрадки или запах бумаги напоминают, как вы писали конспект, как учили термины, — и вот оно, определение.

Стимулом, который помогает вспомнить всё, служат разные раздражители — от звуков и запахов до вашего настроения.

Разрыв эмпатии. Мы недооцениваем влияние внутренних факторов на поведение. Даже таких банальных, как голод и жажда. Сытый голодного не разумеет — в буквальном смысле. Когда хочется на кого-то наорать, может, стоит перекусить или вздремнуть, а не ругаться. Поэтому мы не понимаем чужих поступков. Мы же не знаем, в каком состоянии человек их совершил.

Недооценка бездействия. Вредные поступки мы осуждаем. А не менее вредное бездействие — нет. «Но я же ничего не сделал!» — в чём тут человека обвинить? Поэтому, когда нужно действовать, мы стоим в сторонке и ничего не предпринимаем. Так безопаснее.

Мы замечаем только необычные вещи

Причудливые, смешные, яркие, выстреливающие сведения заметнее, чем скучные и рутинные. Мозг преувеличивает важность всего удивительного и пропускает всё обыкновенное.

Эффект изоляции. Отдельно стоящие и нестандартные объекты запоминаются лучше, чем похожие. Это как цифра в ряду букв, шутка в скучной лекции, заметная упаковка на полке с одинаковыми товарами. А если все упаковки яркие, то выделится минималистичная. Сюда же относится эффект приоритета изображения: картинки запоминаются лучше, чем текст. А уж картинка в тексте — тем более.

Эффект соотнесения с собой. Чем сильнее новая информация связана с нами, тем легче её запомнить. Если герой книги похож на нас, его приключения остаются в памяти надолго.

Эффект причастности. Мы считаем, что дело или вещь, которую создали мы, важнее, чем вещи, которые создали другие. Это наш ребёнок лучше всех на свете, наш проект самый полезный, наш отдел больше всех работает на благо компании.

Склонность к негативу. Мы переоцениваем значение отрицательных вещей. Поэтому так популярны криминальные хроники, поэтому тянет посмотреть ток-шоу, в которых у героев всё очень плохо. Причём один мелкий недостаток способен перечеркнуть множество положительных черт. Это та самая ложка дёгтя, которая портит всем и всё. Во всём прекрасный человек ковыряет в носу, и мы считаем это показателем, по которому стоит оценивать даже его работу.

Мы замечаем только изменения

Мы оцениваем вещи и события не по тому, какие они, а потому, что с ними произошло. Если случилось что-то хорошее, мы считаем всё событие положительным, и наоборот. А когда мы сравниваем две вещи, то смотрим не на их сущность, а на их отличия. Сложно? Посмотрим на примерах.

Эффект якоря. Искажение при оценке числовых значений. Если нас познакомить с объектом и указать рядом с ним число, то мы будем принимать решение, опираясь на это число. Например: благотворительный фонд отправляет письма с просьбой пожертвовать деньги, сумма любая, минимального ограничения нет. Но в одном письме фонд пишет: «Дайте хотя бы 100 рублей», а в другом: «Хотя бы 200 рублей». Человек, который получил второе письмо, заплатит больше.

Это искажение используют в рекламе и в магазинах, когда указывают скидку на товар.

Эффект контраста. Всё познаётся в сравнении. И от этого сравнения зависит наша оценка события. Например, человек радуется тому, что купил какую-то вещь в магазине, но перестаёт радоваться после того, как узнаёт, что в соседнем магазине эта же вещь стоит в два раза дешевле.

Фрейминг. Мы реагируем на событие в зависимости от того, как оно описано, и умеем менять отношение к ситуации. Классический пример: стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст. Можно после потери денег сказать: «Мы потеряли половину капитала», а можно: «Нам удалось сохранить половину средств». В первом случае мы проиграли, во втором выиграли, хотя событие одно.

Консерватизм. Когда мы получаем новые данные, которые противоречат сложившейся картине мира, мы очень медленно их обрабатываем. И ещё медленнее меняем свои взгляды. Информацию, которая не покушается на старые убеждения, мы осваиваем быстрее. А всё из-за лени: куда проще не заметить данные, чем перестроить свои взгляды.

Денежная иллюзия. Мы оцениваем количество денег по номиналу. Миллион — это много. Хотя, если разобраться, это не так уж много, особенно если это миллион в слабой валюте. Мы оцениваем число, а не реальную стоимость денег. А их реальная стоимость складывается из того, сколько можно купить товаров на эту сумму.

Необъективная оценка отличий. Когда мы рассматриваем предметы по отдельности, мы замечаем между ними меньше различий, чем если сравниваем их одновременно. Порой невозможно различить близнецов, но, когда они рядом, их не перепутаешь. Или иногда ужин кажется не таким уж жирным. Подумаешь, там же просто макароны из твёрдых сортов пшеницы и котлета. А вот сравнишь такую тарелку с салатом и куриной грудкой — сразу видна разница.

Мы любим свои убеждения

Мы любим советы, которые подсказывают уже принятое решение. Мы плюём на детали, которые противоречат нашим убеждениям.

Предвзятость подтверждения и селективное восприятие. Мы ищем информацию, которая подтверждает знания и позицию. Это причина вечных споров и непримиримой вражды. Допустим, человек решил, что во всех его бедах виноват заговор. Он найдёт доказательства, что всё именно так. Любые аргументы противников пропустит мимо ушей либо скажет, что оппоненты и есть главные заговорщики.

Искажение в восприятии выбора. Сначала мы делаем выбор, потом оправдываем его. Сначала покупаем вещь, потом придумываем, зачем она нам нужна.

Чем хуже выбор, тем сильнее разыгрывается фантазия в поисках причин, которые оправдают наши поступки.

Эффект страуса. А это причина, по которой мы не замечаем негативную информацию, которая говорит о нашем выборе. Как в детстве: раз я вас не вижу, то и вы меня не видите, я спрятался.

Эффект ожидания наблюдателя. Наши ожидания определяют наше поведение. Если мы верим, что регулярные пробежки помогут похудеть, мы занимаемся чаще, чем если не верим в успех. В обратную сторону это тоже работает: если мы не ждём, что сможем выполнить задание, то делаем его кое-как.

Мы замечаем чужие ошибки

А вот свои признавать не хотим. Так что прежде, чем думать, что вы окружены идиотами, посмотрите на себя. Может, вы пропустили какое-то искажение?

Слепое пятно. Мы не видим когнитивных искажений в собственном мышлении. Тем они и коварны, что их трудно найти.

Наивный реализм и наивный цинизм. Кого мы считаем нормальным человеком, ориентиром, по которому оцениваем всех и всё? Конечно, себя. И тот, кто с нами не согласен, не прав.

Что делать с этой информацией

Читать и перечитывать. Здесь перечислены только те ошибки, которые мешают воспринимать информацию, и их условно можно разделить на четыре группы:

- Мы не любим новую информацию.

- Мы обращаем внимание только на необычное, но не думаем о рутине.

- Мы не умеем объективно сравнивать предметы.

- Мы не замечаем своих ошибок.

Из ложных данных нельзя сделать правильные выводы, как ни старайся. Поэтому эти когнитивные искажения так опасны: мы выстраиваем картину мира, которая не может работать.

Если в следующий раз, принимая решение, вы вспомните несколько искажений и сможете их исправить, то сделаете правильный выбор. А мы расскажем, какие ещё искажения есть в мире.

Читайте также 🧐

- 20 когнитивных искажений, которые влияют на ваши решения

- 30 ошибок мышления, из-за которых мы живём по шаблону

- 14 ловушек памяти, которые меняют наше прошлое и влияют на будущее