Ошибки — специфический компонент любой

человеческой деятельности.

Педагогическая деятельность не является

исключением и протекает отнюдь не

безошибочно. Совершение педагогических

ошибок — явление далеко не редкое.

Несмотря на то, что педагогические

ошибки нельзя рассматривать как

однозначное зло, при определенных

условиях они могут рассматриваться

как диалектический путь познания истины,

тем не менее последствия их, как правило,

болезненны, а иногда и драматичны для

детей.

Коварство педагогической ошибки состоит

в том, что факт ее совершения педагогом

осознается весьма редко. Это делает

процесс устранения ее последствий

малоэффективным, а извлечение опыта

из ошибочной деятельности невозможным.

Профессионально-педагогическая

ошибка — это непреднамеренная

неправильность конкретных процедур

образования, проявляющаяся в

несоответствии этих процедур общепринятым

эталонам профессиональной педагогической

деятельности.

С точки зрения личностно-деятельностного

подхода, все разнообразие педагогических

ошибок можно разделить на две большие

группы:

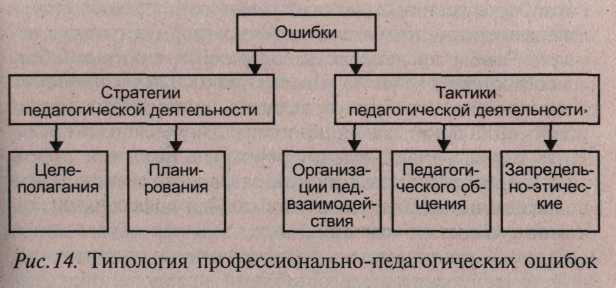

♦

ошибки стратегии профессионально-педагогической

деятельности и

♦ ошибки тактики профессионально-педагогической

деятельности (рис. 14).

Первая группа ошибок характеризуется

тем, что они совершаются на этапе

прогнозирования предстоящей педагогической

деятельности; ошибки второй группы

совершаются непосредственно в процессе

педагогического взаимодействия с

учащимися — это ошибочные действия,

поступки, реакции.

В первой группе выделим ошибки

целеполагания и ошибки планирования.

К ошибкам педагогического целеполагания

относятся следующие.

1. Неосознанность педагогом целесообразного

характера педагогической деятельности.

Любая деятельность носит целенаправленный

характер, однако цель может быть не

осознана субъектом деятельности, а это

неизбежно ведет к стихийности в

работе. В этом случае педагог строит

свою работу на основе невыявленных,

неопределенных, случайных целей, что

приводит к неудачам, низкой эффективности

образования как результата

педагогической деятельности.

2. Ошибки методики целеобразования. Это

нарушения, допускаемые педагогом в

логике построения, формулирования,

взаимодействия, соподчиненности целей

разных уровней. Причиной подобных ошибок

является непонимание значимости или

неумение педагога трансформировать

цели более высокого уровня обобщенности

в цели собственной практической

деятельности. Неумение интериоризировать

внешние (глобальные) цели образования

во внутренние (цели собственной

профессиональной деятельности)

проявляется в неграмотных, недиагностируемых

формулировках целей. Чтобы предупредить

совершение таких ошибок, необходимо

осознать, что специфика педагогической

деятельности требует от педагога

личностного принятия социальной

задачи общества, творческого понимания

целей и задач, умения учитывать интересы

ребенка и преобразовывать их при

разработке цели учебной деятельности.

Для этого необходима специальная работа

учителя по освоению методики

целеобразования.

3. Ошибки планирования педагогической

деятельности. Они тесно связаны с

ошибками целеполагания, поскольку

эти два процесса протекают синхронно.

Выделять их в отдельную группу имеет

смысл лишь для более глубокого

понимания этого процесса.

Итак, ошибки планирования чаще всего

являются следствием ошибочного

целеполагания. Во-первых, принятие

ошибочной цели ведет к разработке

ошибочных способов ее реализации, что,

естественно, повлечет за собой ошибочную

практическую деятельность учителя.

Во-вторых, неосознанность целей

педагогической деятельности приводит

к стихийному планированию. К примеру,

в практике деятельности учителей

нередко наблюдается парадоксальный

факт, когда учителя сначала разрабатывают

план урока, а потом подгоняют, можно

сказать, «притягивают за уши» задачи

этого урока. При таком подходе, безусловно,

становятся ясными сетования ряда

учителей на необходимость заниматься

ненужной работой по «украшательству»

поурочного плана расписыванием

воспитательных, обучающих и развивающих

задач. Бессмысленность подобного

формального подхода очевидна.

Но как же удается учителям создать план

урока, миновав этап целеполагающего

планирования? Сделать это несложно.

Стихийное планирование предполагает

ориентацию на стереотипы, клише,

предлагаемые методическими

разработками, или перенесение опыта

других в опыт собственной деятельности

без творческого осмысления, без учета

индивидуальных особенностей учащихся,

их реальных учебно-познавательных

возможностей и потребностей, собственных

профессиональных возможностей,

собственного стиля педагогической

деятельности, реальных условий

протекания образовательного процесса.

Негативные последствия стихийного

планирования настолько очевидны,

что их можно оставить без комментариев,

оговорив только, пожалуй, одно: стихийное

планирование влечет за собой

невозможность для педагога понять

причины собственных промахов и достижений

и, как следствие, — существенное

усложнение процесса совершенствования

педагогической деятельности. Иногда

стихийно спланированная педагогическая

деятельность приносит положительные

результаты, однако это означает лишь

то, что учитель случайно не ошибся или

интуитивно, подсознательно реализовал

процесс целеполагания и планирования

грамотно. Так, может быть, в случае

развитой педагогической интуиции

нет смысла в осознании целеполагания

и планирования?

Полагаем, что это не так. Во-первых,

деятельность педагога является

профессиональной и, следовательно,

требует отчета в своей результативности

не на уровне ощущений, а на основе

принятых в науке показателей и критериев.

Учащиеся (воспитанники) тоже должны

быть включены в процесс целеполагания

и планирования собственной

учебно-познавательной деятельности.

Образовательный процесс носит, как

известно, двусторонний характер и

поэтому невозможен без активности

самих учащихся (воспитанников).

Спектр ошибок в методике планирования

представлен, в свою очередь:

а) ошибками в оценке соподчиненности и

последовательности или комплексности

реализации целей с точки зрения

достижения главной цели деятельности

учителя;

б) ошибочными представлениями о реальной

педагогической ситуации;

в) рассогласованием системы запланированных

мер с задачами деятельности, главной

целью;

г) отсутствием критериев и показателей

успешности планируемой деятельности

или просчетами в их выборе или разработке;

д) невнесением своевременных корректив

в запланированное вследствие

догматического восприятия плана;

е) внесением в запланированное

необоснованных изменений или

изменений, выходящих за рамки компетенции

и функционала учителя.

Существует категория педагогов-авантюристов

(по меткому определению В.Н.

Сороки-Росинского), которые, конечно

же, из благих побуждений стремятся

испробовать в своей работе все, что

встречают нового и заслуживающего,

по их мнению, внимания. Подобные педагоги

склонны самовольно вносить изменения

в содержание и методику обучения,

стихийно экспериментировать, предъявляя

к учащимся требования, например,

пользоваться вместо учебника их

собственными разработками уроков или

другими учебниками. В понимании данной

группы педагогов это и есть

педагогическое творчество. Это, по

нашему мнению, — педагогический произвол,

осуществляемый вследствие ошибочного

понимания характера и сути педагогического

творчества.

К ошибкам второй группы относятся

ошибки организации педагогического

взаимодействия, педагогического

общения, запредельно-этические

ошибки.

Остановимся на краткой характеристике

ошибок организации педагогического

взаимодействия на примере одной из их

разновидностей — ошибок дидактического

взаимодействия.

К этой группе ошибок относятся:

а) ошибки в собственной преподавательской

деятельности в ходе предъявления

содержания преподаваемого предмета

(методические просчеты);

б) ошибки организации и руководства

учебно-познавательной деятельностью

детей (ошибки педагогического

менеджмента).

Ошибки в собственной преподавательской

деятельности (методические просчеты)

проявляются как непонятное объяснение

темы, ее бессистемное изложение,

усложненная наукообразная речь учителя,

недостаточная или избыточная

эмоциональность изложения содержания

учебного материала, раскрытие темы

наспех, нерациональное использование

времени урока, неумелое и нецелесообразное

использование технических средств

обучения, ошибки в реализации методов

обучения.

Каждой из перечисленных ошибок можно

посвятить отдельную статью, поскольку

последствия подобного рода настолько

значительны, что заслуживают отдельного

рассмотрения.

Ошибки организации и руководства

учебно-познавательной деятельностью

учащихся по их характеру мы квалифицируем

также как методические просчеты.

Выделение их в отдельную подгруппу

обусловлено лишь тем фактом, что первая

группа ошибок возникает в деятельности

преподавателя по отношению к преподаванию

предмета и опосредованно влияет на

учащихся. Другая же категория ошибок

непосредственно связана с влиянием на

детей в процессе обучения. Эти ошибки

вызывают эмоциональные поведенческие

реакции учащихся, часто конфликтного

характера.

В книге В.И. Журавлева «Основы педагогической

конфтиктологии» данные ошибки учителей

описаны с позиции учащихся, что дает

возможность учителям посмотреть на

себя «со стороны» непосредственных и

главных участников образовательного

процесса.

«К числу осознаваемых школьниками

промахов учителя на уроках относятся

разнообразные отступления от требований

к организации контроля знаний учащихся.

Их прямые замечания сводятся к следующему:

♦ несогласие с нетерпимостью учителей

к сверхпрограммным знаниям в ответах

при опросе на уроках, к отступлениям

учащихся от стандартных моделей ответов

на вопросы учителя;

♦ возражения подростков против того,

что на уроках некоторых учителей

оценку «2» ставят за неподготовленность

к занятиям без учета причин этого;

♦ протест против того, что их стыдят

или им читают длинные нотации за

слабые ответы.

Возмущение подростков также вызывают:

♦ контрольные работы, проводимые

внезапно, без предупреждения;

♦ крикливые реакции на ответы учащихся

невпопад, неприемлемость элементов

шутки учащихся при опросе на уроках,

нервные крики учителей в ответ на отказ

подростка отвечать на их вопросы;

♦ проверка того, что не было задано, и

др.

Репутация учителя падает из-за нервной

реакции на рассуждения подростков, что

данный предмет в жизни пригодится не

всем и многие могут обойтись без того,

на что в школе затрачивается столько

времени; из-за неумения распределять

темы равномерно, в результате чего в

конце четверти начинается спешка.

Раздражение у подростков возникает,

когда они видят, как на уроке педагог

занимается посторонними делами, заполняет

какие-то бланки, жует. Бывают случаи,

когда класс становится свидетелем

межпедагогических (между педагогами.

— Т.Ю.) нервных дебатов непосредственно

на уроке» с. 81)

Будущие педагоги могут поразмышлять,

и, возможно, дополнить этот далеко не

полный список ошибок, но поразмышлять

не отстраненно, а личностно, и продумать

индивидуальные способы предупреждения

подобных ошибок в собственной

деятельности.

Ошибки педагогического общения

Характеризуя эту группу ошибок, следует

напомнить, что неправильное педагогическое

общение рождает у детей страх,

неуверенность, ослабление внимания,

памяти, нарушение динамики речи и, как

следствие, появление у них стереотипных

высказываний. У учеников снижаются

мотивация к учению, самостоятельность

мышления, увеличивается конформность

поведения. Кроме того, у детей сравнительно

быстро формируется устойчиво негативное

отношение к такому учителю, нередко

переносимое затем на преподаваемый

им учебный предмет.

В этой группе особо выделим перцептивные

ошибки педагога и, прежде всего; ошибки

субъективного восприятия обучающихся,

воспитанников.

а) Ошибка функционального восприятия

ребенка. Педагог часто воспринимает

ребенка искаженно, сквозь «фильтр», к

примеру, учебной деятельности, выделяя

только этот аспект. Хороший ребенок —

это успешный, послушный ученик;

соответственно, плохой ученик

воспринимается им как плохой ребенок.

Потребностно-мотивационная сфера,

характер, нравственность, успехи во

внеурочной или внепредметной сфере

деятельности остаются, к сожалению,

вне сферы внимания педагога. Это

одностороннее, обедняющее восприятие

личности ребенка затрудняет как

общее развитие ученика, так и его учебную

успешность, воспринимается им как обида,

несправедливость.

б) Ошибка стереотипного восприятия

ученика.

В ходе профессиональной деятельности

у педагогов неминуемо формируются

стереотипные образы, например,

«отличника», «двоечника» «троечника».

Они вызывают у учителя «эффект

ожидания». От «двоечника» не ждут

правильных ответов. Даже если они

прозвучат, это будет объяснено

случайностью, незамеченным списыванием,

подсказкой. «Троечнику» по инерции

поставят тройку, даже если прогресс

в освоении учебного предмета неоспорим,

а вот «отличника» легко развратить

инерционным прощением невыученного

урока и прочими поблажками.

Очень плохо, когда сами дети сживаются

с пришедшим извне образом. Навешивание

ярлыков ведет к появлению «синдрома

отличника» или к стремлению поддерживать

имидж хулигана как единственно возможному

для ребенка способу выражения несогласия

с оценкой собственной учебной

несостоятельности и т.п. Учительские

симпатии и антипатии отравляют детскую

жизнь также вследствие

«эмоционально-эстетического стереотипного

восприятия». Подсознательно симпатичный

нам ребенок (отвечающий индивидуальным

эталонам физической красоты, обаяния,

культуры) авансируется учительским

расположением, которого лишается

его антипод. Налицо неравная ситуация

комфортности детей в образовательном

процессе, организуемся конкретным

учителем.

Как преодолеть подобного рода ошибки?

Прежде всего, следует общаться с детьми

не только в ситуации урока, что позволит

учителю «открыть» неизвестные ему

достоинства и недостатки ребенка.

Кроме этого, формировать в себе такое

качество, как умение принимать детей

такими, какие они есть, признавать

за ними право на их уникальность,

формировать толерантность (терпимость)

к их индивидуальности, постоянно

контролировать себя на предмет проявления

симпатий и антипатий к ребенку.

г) Ошибки проецирующего восприятия.

Людям свойственно наделять других

собственными достоинствами и

недостатками. Учителям необходимо

помнить, что проекции — всегда только

их проекции, а не истинный образ ребенка.

Педагог должен быть умелым исследователем

детского мира, знающим об опасности

проецирующего восприятия. Предупредить

данную ошибку можно следующим образом

(до конца избежать ее практически

невозможно) — формировать нравственную

культуру педагога. Если личность учителя

отвечает высоким требованиям нравственности

и профессионализма, то приписывание

даже не свойственных ребенку позитивных

проявлений может иметь положительный

эффект; если проецируются несвойственные

ему негативные проявления, то может

возникнуть эффект сбывающегося

пророчества.

Чем чаще педагог контактирует с ребенком,

тем больше он накапливает информации

о нем, о его личностном своеобразии,

тем меньше опасность впасть в ошибку

проецирующего восприятия.

д) Ошибка инерционного восприятия как

результат избыточной информации.

Тесные контакты с учеником притупляют

критичность восприятия, что ведет к

предвзятости и несправедливости со

стороны учителя. Как избежать этой

ошибки? Метод компетентных судей поможет

вам в этом, как, впрочем, и другие методы

психолого-педагогической диагностики

личности.

И, наконец.

е) Ошибки инфантильного восприятия,

являющиеся следствием нравственной

незрелости, низкой педагогической

культуры учителя. Инфантильное восприятие

— вариант «психологической защиты»

профессионально несостоятельных

учителей. Проявляется эта ошибка в

обвинении в своих просчетах не себя, а

своих учеников. Дети воспринимаются

таким педагогом как угроза собственному

благополучию: дерзкие и непослушные,

заносчивые, стремящиеся подорвать его

авторитет и т.д. Неважно, чем — тем, что

они демонстрируют более глубокие знания,

чем у учителя, или проявляют незнание

предмета, якобы доказывая некометентность

преподавателя. Иными словами, «врагами»

педагога могут стать как «знайки», так

и «незнайки», как «зазнайки», так и

«серые мышки». А с врагами принято

воевать. И учитель открывает «военные

действия»: придирки, унижения, обиды и

жалобы родителям и администрации,

стремление избавиться от самых

«беспокойных», перевести в другой класс,

а лучше — в другую школу и т.п.

Полагаем, что если учитель заметил в

себе отношение к детям как к угрозе

собственному профессиональному

благополучию, или это заметили другие,

есть смысл принять решение об уходе

из педагогической профессии (если

попытки повысить собственную самооценку

не за счет унижения детей быстрых

результатов не дают).

К коммуникативным ошибкам общения

относятся и создание коммуникативных

барьеров, препятствий для комфортного

и продуктивного общения учителя с

учениками (нарушение комфортной дистанции

общения — чрезмерное удаление от

ученика или приближение к нему, физические

барьеры, воздвигаемые между учителем

и классом, — учитель отгораживается

учительским столом, «прячется» за

ним как правило из-за боязни класса,

из-за боязни допустить фактическую

ошибку, оторвавшись от конспекта

урока и т.п.), демонстрация своего

превосходства перед детьми, запугивание

(например, фразой: «До экзамена осталось

мало времени, с вашими знаниями не

представляю, как вы их сдадите»),

заигрывание с классом, панибратство

с учащимися, чрезмерная строгость и пр.

Особо выделим группу так называемых

запредельно-этических ошибок. В

строгом смысле это даже не ошибки, а

реализованные педагогические

противопоказания, т.е. факты, случаи,

явления, заведомо приводящие к

отрицательному результату, о чем

педагогу, безусловно, известно.

Термин «запредельно-этические ошибки»

используется нами для обозначения

грубых антипедагогических форм поведения

педагогов в образовательном процессе

по причине их невоспитанности.

Бестактность, игнорирование правовых

норм человеческого взаимодействия

имеют место в ситуации иллюзии

безнаказанности, поскольку дети не

имеют возможности в полной мере защитить

свои права в образовательном процессе.

К таким педагогическим правонарушениям

с полным основанием можно отнести

оскорбления учителями учеников и их

родителей, рукоприкладство (любые

формы проявления физической агрессии),

насмешки, бестактные замечания по поводу

внешности и личной жизни учеников и

их родителей, дурные привычки и

пристрастия «педагогов».

З

апредельно-этические

ошибки совершаются далеко не большей

частью педагогов, но тот факт, что они

встречаются в реальной педагогической

действительности, не дает права их

замалчивать, а серьезность их последствий

диктует необходимость формирования к

ним нетерпимого отношения со стороны

как общественности (прежде всего

родителей), так и администрации

образовательного учреждения.

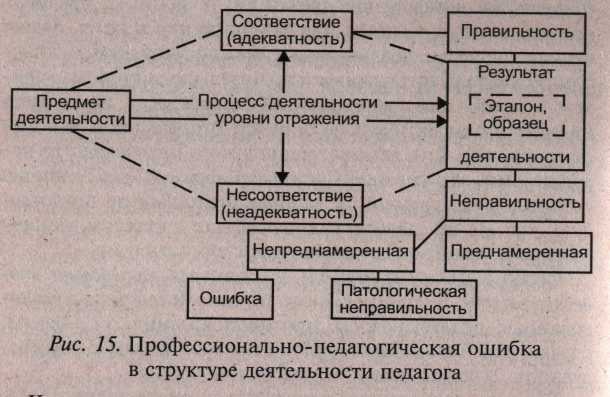

Существуют специфические причины

совершения педагогических ошибок,

обусловленные самим характером

педагогической деятельности (рис. 15).

К ним могут быть отнесены следующие

явления. Длительное пребывание педагога

в роли главной фигуры организации

жизнедеятельности детей формирует

привычку поучать и иллюзию владения

абсолютным знанием о том, что правильно,

а что нет. Это притупляет критичность

в оценке собственных позиций и действий,

формирует у педагога ложное представление

о собственной непогрешимости, восприятие

себя, своих поступков как единственно

верных. У учителя может сформироваться

ложное представление о Потере авторитета

в случае признания ошибки, отсюда —

отказ от коррекции своей деятельности.

Боязнь показаться некомпетентным

приводит к самообману по поводу

правильности действий в ошибочной

ситуации.

3. Может возникнуть боязнь самих ошибок,

которая происходит из ложного

представления об ошибке как проступке.

Вполне естественно не любить собственные

ошибки. Педагоги, как и все люди, ищут и

находят способы избежать столкновений

с негативными последствиями собственных

действий.

Рассмотрим способы избегания.

1. Баллистическое поведение. Педагог

как бы «выстреливает» свое решение,

как пушечное ядро, и мало заботится

о месте его приземления (поскольку после

выстрела на ядро уже нельзя повлиять).

Представление о необходимости принять

решение как таковое в этом случае —

главная задача. Приняв решение, можно

считать, что проблема решена, и убедить

себя в том, что это решение верное.

Подобное поведение дает педагогу

возможность сохранить иллюзию собственной

компетентности за счет того, что он не

учитывает последствия собственных

действий.

2. Атрибутирование своих ошибок

другим людям или обстоятельствам,

нежелание признавать их своими. «Я хотел

как лучше, но обстоятельства помешали».

Педагог начинает искать и как бы

находит эти обстоятельства. «Не я плохо

учу — ученики не способны хорошо учиться».

3. Превращение «плохо» в «хорошо» и

приписывание ошибочному решению или

действию важной роли. «Не было ошибкой

предложить детям нечетко сформулированное

домашнее задание. Это было сделано в

целях формирования у них умения

ориентироваться в ситуации неполной

информированности, которое весьма

пригодится в жизни».

Завершая разговор о педагогических

ошибках как специфическом компоненте

педагогической деятельности, следует

остановиться на общих рекомендациях

по их профилактике.

1. Проводите систематический анализ

собственных действий в процессе

профессиональной деятельности с позиции

«подвергаю сомнению правильность

содеянного». Сомневайтесь. Научитесь

смотреть на себя в процессе деятельности

глазами других людей. Поспорьте с

собственными мыслями. Ведите дневник,

записывайте свои мысли и пр.

2. Прогнозируйте последствия предполагаемых

решений, поступков.

3. Тщательно изучайте все дисциплины

учебного курса, в особенности педагогику

и психологию. Не переоценивайте свой

личный опыт, выстраивайте собственную

педагогическую деятельность, соотнося

ее с научными основами, а не с обыденными

представлениями или стереотипами.

4. «Коллекционируйте» свои ошибки.

Отнеситесь к ним как к ценности.

Проанализированная ошибка позволяет

не «наступать на грабли» многократно.

5. Не бойтесь вероятности совершения

ошибки, формируйте новые привычки

мышления. Страх не предупредит

совершение оплошности.

6. Оценивая сложившуюся учебную ситуацию,

формируйте готовность проанализировать

альтернативные пути ее решения.

7. Избегайте ошибочных обобщений («Я

пришла на семинарское занятие

недостаточно подготовленной и вышла

из затруднительного положения за счет

своей общей эрудиции, следовательно,

можно не готовиться тщательно к каждому

занятию»).

8. Избегайте подражания. Не принимайте

на веру умозаключения других людей,

даже ваших наставников-педагогов.

Будьте в меру критичны и самокритичны!

Не формируйте свое отношение к другим

людям (возможно, будущим коллегам)

на основании чужих выводов.

9. Избегайте преувеличений. Не делайте

«из мухи слона».

10.Не принимайте негативные реакции

людей, их неадекватное поведение как

желание причинить вам неудобство. В

основе такого поведения лежат собственные

проблемы людей и неумение их

конструктивно разрешать. Добросовестного

педагога характеризует стремление

свести к минимуму вероятность

совершения ошибки. Как субъект

педагогической деятельности он постоянно

решает разнообразные по содержанию и

степени сложности педагогические

задачи. Научить никогда не ошибаться в

их решении нельзя. Но можно и должно

формировать представления и умения

эффективного поведения педагога в

ситуациях реальной педагогической

действительности.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте определение и раскройте сущность

педагогической деятельности.

2. Охарактеризуйте специфику педагогической

деятельности.

3. В чем состоят особенности деятельности

учителя сельской школы?

4. Что такое педагогическая мотивация

и каковы ее разновидности?

5. Назовите виды педагогической

деятельности и дайте их краткую

характеристику.

6. Перечислите функции педагогической

деятельности. Раскройте содержание

одной из них (по выбору).

7. Дайте определение понятия «стиль

педагогической деятельности».

Охарактеризуйте один из стилей (по

выбору).

8. Назовите и охарактеризуйте

педагогические умения.

9. В чем заключается профессиональная

компетентность педагога? Раскройте

ее структуру.

10. Дайте определение понятия

«профессиональная педагогическая

ошибка». Каково место педагогической

ошибки в структуре профессиональной

деятельности педагога?

11. Используя типологию профессиональных

педагогических ошибок, приведите пример

подобных явлений в своей школьной

жизни.

Литература для самостоятельного

изучения

1. Аминов Н.А. Психологический профотбор

на педагогические специальности. —

Ярославль, 1994.

2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической

технологии. — М., 1989.

3. Давыдов В.В. Деятельность: теория,

методологии, проблемы. — М., 1990.-С. 151.

4. Зимняя И.А. Педагогическая психология:

Учеб. пособие.— Ростов-н/Д, 1997.

5. Климов Е.А. Индивидуальный стиль

деятельности в зависимости от

типологических свойств нервной, системы.

— Казань, 1989.

6. Коменский Я.А. Избр. пед. соч. — М.,

1955.

7. Леонтьев А.Н. Избр. психолог, произв.

В 2-х т. — М., 1983. — Т. 2. — С. 156.

8. Маркова А.К. Психология труда учителя.

— М., 1993.

9. Педагогика: Учебное пособие для

студентов педагогических вузов и

колледжей. Под ред. П.И. Пидкасистого. —

М., 1998.

10. Словарь-справочник по педагогике.

Автор-сост. В.А Мижери-ков. Под общ. ред.

П.И.Пидкасистого. — М., 2004.

11. Юзефавичус Т.А. Введение в профессию.

Курс лекций. — М., 2002.

Что можно отнести к профессиональным ошибкам в деятельности педагога

и какова профилактика педагогических ошибок?

Ошибки могут совершаться в любой человеческой деятельности и с абсолютно любым человеком. Педагогическая деятельность – не исключение.

Педагогическая ошибка – когда воспитатель неправильно использует метод

или прием в работе с дошкольниками, что приводит к менее эффективным

результатам воспитания и обучения. Чаще всего педагогические ошибки

совершают из-за неопытности начинающие воспитатели. Однако ошибаться

могут и педагоги со стажем.

Профессионально-педагогическая ошибка — это непреднамеренная неправильность конкретных процедур образования, проявляющаяся в несоответствии этих процедур общепринятым эталонам профессиональной педагогической деятельности.

При изучении темы о профессиональных ошибках в деятельности педагога, я выделяю следующие ошибки:

1) монотонность при объяснении материала или наоборот, скороговорка и объяснение ключевых моментов темы с отпущенной головой;

2) плохая организация занятия;

3) постоянное однообразие формы деятельности;

4) отсутствие динамики действий, взаимодействия участников образовательного процесса;

5) педагог воспринимает детей в целом, а не каждого, как отдельную личность, а ведь это очень важно, особенно для детей.

6) отсутствие в действиях педагога побуждающих факторов к деятельности;

7) использование «запретных» слов «вечно опаздываешь», «вечно забываешь», «постоянно разговариваешь», «никогда ничего не выполняешь» и т. д.);

9) отсутствие оценки проведенного занятия;

10) несоблюдение культуры речи педагогом. Речь педагога – это важнейший компонент педагогического мастерства в успешности в работе. Красивая, грамотно выстроенная речь воспитателя нравится детям и взрослым. От правильного произношения слов и предложений в речи зависит связная речь ребенка, его словарный запас слов и эстетическая окрашенность

11) Педагоги, которые не читают книги, какие-либо методические материалы, не хотят развиваться и набираться знаний и опыта

12) педагог повышает голос на детей;

13) на занятии отсутствует практическое участие или творческая активность детей;

14) педагог не придает значения своему внешнему виду;

15) отсутствие динамики развития занятия.

Нина Петровна Добренко

Эксперт по предмету «Педагогика»

преподавательский стаж — 8 лет

Предложить статью

Сущность понятия «педагогическая ошибка». Виды ошибок

Определение 1

Профессионально-педагогическая ошибка – это непредумышленное искажение конкретных образовательных процедур, которое проявляется несоответствием этих процедур общепринятым эталонам профессиональной педагогической деятельности.

Ошибка – это специфический компонент любой деятельности человека. Педагогическая деятельность – не исключение. Педагогические ошибки не могут быть определены в качестве однозначного зла. В определенных условиях их можно рассматривать в качестве диалектического пути познания истины, однако их последствия обычно болезненны, а порой и драматичны для детей.

Педагогические ошибки коварны тем, что их совершение редко осознается педагогом, что затрудняет процесс устранения их последствий, а извлечь опыт их ошибочной деятельности практически невозможно.

С позиций личностно-деятельностного подхода, все педагогические ошибки подразделяются на две группы:

- ошибки стратегии профессионально-педагогической деятельности;

- ошибки тактики профессионально-педагогической деятельности.

Замечание 1

Первую группу ошибок характеризует то, что их совершают на стадии прогнозирования предстоящей педагогической деятельности. Вторая группа ошибок совершается обычно в процессе педагогического взаимодействия с учениками – это ошибочные действия, поступки и реакции.

В первой группе выделяют ошибки целеполагания и планирования.

Выделяют следующие ошибки педагогического целеполагания:

- неосознанность со стороны педагога целесообразного характера педагогической деятельности. Любая деятельность – целенаправленная, но цель может не осознаваться субъектом деятельности, что неизбежно приводит к стихийности в работе. В таком случае педагог выстраивает работу на основании не выявленных, неопределенных и случайных целей, которые приводят к неудачам и низкой эффективности образовательной деятельности;

- ошибки методики целеобразования – нарушения, которые педагог может допустить в логике построения, формулирования, взаимодействия и соподчинения целей разных уровней. Причина такого рода ошибок – недопонимание значимости или неумение педагога превращать цели более высокого уровня обобщенности в цели своей практической деятельности. Для предупреждения такого рода ошибок необходимо осознавать, что специфика педагогической деятельности предполагает личностное принятие педагогом социальных задач, творческое понимания целей и задач, умение принимать интересы детей во внимание.

«Сущность понятия «ошибка» в деятельности педагога. Виды педагогических ошибок» 👇

Ошибки планирования педагогической деятельности напрямую взаимосвязаны с ошибками целеполагания, так как оба этих процесса протекают одновременно. Выделить их в отдельную группу стоит только чтобы глубже понять этот процесс.

То есть чаще всего, ошибки планирования – это следствие ошибочного целеполагания, так как, во-первых, принятие ошибочной цели приводит к разработке ошибочных способов ее реализации, что влечет за собой ошибочную практическую деятельность учителя. Во-вторых, неосознанность целей педагогической деятельности приводит к стихийному планированию. Оно предполагает ориентирование на стереотипы, клише, которые предлагают методические разработки, либо перенос опыта других учителей в собственную деятельность, без творческого переосмысления. Такое планирование влечет за собой невозможность для педагога понять причины своих промахов и достижений, а значит, усложнение процесса совершенствования педагогической деятельности.

Методика планирования содержит следующие типы ошибок:

- ошибки в оценке соподчиненности и последовательности, либо комплексность реализации целей с позиций достижения главной цели деятельности учителя;

- ошибочные представления о реальной педагогической ситуации;

- рассогласование системы запланированных мер и задач деятельности, главная цель;

- отсутствие единой системы критериев и показателей успешности планируемой деятельности или просчеты в их выборе и разработке;

- невнесение в запланированную работу необоснованных изменение или изменений, выходящих за рамки компетенции и функционала учителя.

Ошибки второй группы – это ошибки в организации педагогического взаимодействия, педагогического общения, запредельно-этические ошибки.

Ошибки дидактического взаимодействия

Одна из наиболее распространенных разновидностей ошибок данной группы – ошибки дидактического взаимодействия:

- ошибки в собственной преподавательской деятельности в процессе предъявления содержания преподаваемого предмета, то есть методические просчеты;

- ошибки организации и руководства учебно-познавательной деятельностью детей, то есть ошибки педагогического менеджмента.

Ошибки в собственной педагогической деятельности, то есть методические просчеты, проявляются непонятным объяснением темы, ее бессистемным изложением, усложненной наукообразной речью учителя, недостаточной или избыточной эмоциональностью изложения содержания учебного материала, раскрытие темы наспех, нерациональное использование времени урока, неумелое или нецелесообразное использование технических средств обучения, ошибки в реализации методов обучения.

Ошибки организации и руководство учебно-познавательной деятельностью учеников по их характеру могут быть квалифицированы в виде методических просчетов. Выделение их в отдельную подгруппу объясняется только фактом того, что первая группа ошибок возникает в преподавательской деятельности относительно преподавания предмета, опосредованно воздействует на учеников. Еще одна категория ошибок связана с деятельностью преподавателя относительно преподавания предмета и опосредованно воздействует на учащихся.

Еще одна категория ошибок связана с воздействием на детей в процессе обучения. Эти ошибки вызывают эмоциональные поведенческие реакции учеников, часто несущие характер конфликта.

Будущие педагоги могут размышлять, и могут дополнить приведенный выше список ошибок, но размышлять в данном направлении следует не отстраненно, а личностно, продумывая индивидуальные способы предупреждать подобные ошибки в собственной деятельности.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

Сальная Инна Владимировна

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»

Студенка факультета Психологии и социальной педагогики

Аннотация

В статье рассматриваются классификация и причины возникновения педагогических ошибок, их наиболее распространенные виды. Автором разработаны рекомендации по предупреждению и преодолению педагогических ошибок для начинающих учителей.

Salnaya Inna Vladimirovna

Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch) of Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education (RSUE)

student of Psychology and social pedagogic faculty

Abstract

The classification of pedagogical mistakes, their most common types and causes are analysed in the article. Some ways for prevention and correction of pedagogical mistakes for beginning teachers are developed by the author.

Библиографическая ссылка на статью:

Сальная И.В. Теоретический анализ педагогических ошибок начинающих учителей и пути их предупреждения // Современная педагогика. 2015. № 11 [Электронный ресурс]. URL: https://pedagogika.snauka.ru/2015/11/5031 (дата обращения: 12.07.2023).

Учитель начальных классов – это первый педагог, которому родители доверяют своих детей. Он должен быть не только профессионалом своего дела, но еще и открытым, доброжелательным и надежным. Он должен внушать доверие и уважение, ведь это тот человек, которому будут подражать первоклассники, стараться угодить и порадовать. Работать с детьми, взращивать в них самые положительные качества, прививать им нормы морали и человеческие ценности – это очень сложно, поэтому даже самый опытный учитель не застрахован от ошибок.

Актуальность нашего исследования обосновывается тем, что педагогические ошибки наносят серьезный, часто непоправимый вред: влияют на качество и результат обучения, на учебную мотивацию, на психологическое состояние детей. Поэтому представляется необходимым изучить и классифицировать педагогические ошибки и предложить рекомендации по их профилактике.

Целью нашего исследования является изучение педагогических ошибок начинающих учителей и поиск путей их преодоления.

Задачи исследования:

- Проанализировать научную литературу по изучаемой проблеме

- Рассмотреть виды педагогических ошибок.

- Определить некоторые пути предотвращения и преодоления педагогических ошибок.

В «Педагогическом словаре» (Г.М. Коджаспирова, 2005) указано следующее понятие педагогической ошибки: « … использование учителем средств педагогической деятельности или общения, приводящих к нарушению профессиональных норм, правил, эталонов (напр., унижение ученика, снижение отметки по предмету в ответ на дисциплинарное нарушение школьника, формальное выставление «тройки» при отсутствии знаний и т. д.)» [3].

Ряд зарубежных (Дж. Ризон, З. Фрейд, и др.) и отечественных ученых, таких как М.М. Кашапов, Е.А. Колесникова, А.К. Маркова, Е.В. Титова, Т.А. Юзефавичус и другие, исследовали ошибки и способы их предупреждения и предотвращения. Прежде всего, необходимо рассмотреть подходы в психологической науке к ошибкам в целом и педагогическим, в частности [6; 7; 2; 4; 5; 4; 10].

Н.А. Носов впервые систематизировал существующие подходы в психологии к ошибкам человека. Несмотря на небольшие различия в рассматриваемых подходах, ошибка в целом определяется как результат действия, совершенного неточно или неверно, вопреки плану, в результате чего, полученный результат не соответствует предполагаемому или требуемому [6].

А.Н. Бурьяк, в свою очередь, разработал достаточно полную концепцию ошибок в контексте теории безопасности.

З. Фрейд в своих работах писал, что незначительные и бессмысленные на первый взгляд, ошибочные действия служат реализации бессознательных желаний [8].

М.М. Кашапов считает, что педагогическая ошибка – это результат деятельности учителя, неадекватный цели, поставленной в данной педагогической ситуации [2].

Т.А. Юзефавичус утверждает, что профессионально-педагогическая ошибка – это объективно или субъективно обусловленное расхождение между парадигмой образовательного процесса и практически-организуемой деятельностью педагога в этом процессе [10].

И.А. Колесникова и Е.В. Титова определяли педагогические ошибки как действия и личностные проявления педагога, связанные с организацией деятельности, способами ее осуществления и приводящие к потерям в качестве, результативности и эффективности профессиональной педагогической деятельности [4].

Проанализировав научную литературу, мы выяснили, что ошибки, допускаемые педагогами, можно классифицировать по разным основаниям (по классификации И.А. Колесниковой):

— по степени осознания педагогами

- осознанные, или сознательно допускаемые («знаю, что так нельзя, но делаю»);

- неосознаваемые заблуждения («не ведаем, что творим»), при которых субъективные представления (мнения, точки зрения) не соответствуют объективному положению вещей.

— по причинам возникновения:

- квалификационные ошибки (ошибки некомпетентности) — допускаемые по причинам незнания, неумения, неготовности к профессиональной педагогической деятельности;

- вынужденные ошибки (ошибки невозможности) — допускаемые по причинам невозможности правильных действий, отсутствия необходимых условий (временных, пространственных, материально-технических, социально-психологических и др.);

- случайные ошибки (ошибки-упущения) — допускаемые по причинам нетипичного характера — из-за торопливости, ситуативной усталости, забывчивости, отвлечения на что-либо и т.п.;

- ошибки профессиональной деградации — допускаемые исключительно по причинам деформации профессионального сознания и профессиональной позиции (нежелание качественно работать, профессиональная апатия, лень, синдромы «эмоционального выгорания» и профессиональной дезадаптации и т.п.).

— с точки зрения характерологических особенностей:

- проектно-аналитические;

- методико-технологические;

- этико-психологические (неадекватность стиля общения, речевые ошибки и др.) [4]

Из всех педагогических ошибок, встречающихся в работе начинающего учителя, ошибки связанные с постановкой голоса, излишне усложненным словарем, речевыми ошибками, ошибками в коммуникации, негативными привычками и нарушением педагогической этики, по нашему мнению, являются наиболее распространенными и серьезными, поэтому мы решили уделить им особое внимание.

- Постановка голоса. Всем известно, что у каждого человека свой тембр голоса, скорость, с которой он говорит и громкость голоса. Но учитель – это не обычный человек, его миссия – донести до детей информацию так, чтобы они поняли. Некоторые опытные педагоги советуют новичкам специально говорить тише, чтобы ученики слушали его внимательнее. Мы считаем, что данному совету можно следовать при условии, что педагог будет говорить, не только тихо, но и четко, выразительно.

Большой проблемой является педагог, который говорит очень громко. Такая манера ведения урока будет скорее доставлять неудобства, особенно тем ученикам, которые находятся рядом с учителем. Поэтому, если учитель испытывает затруднения в управлении своим голосом, то ему нужно выполнять специальные упражнения для постановки голоса, либо обратиться к специалистам.

- Излишне усложненный словарь. Многие начинающие педагоги допускают одну и ту же ошибку – добавляют в свою речь сложные и непонятные для учащихся термины и обороты. Поэтому учителю следует научиться использовать более простой (доступный) словарный фонд. Это, конечно же, не значит, что педагог должен подстраиваться под уровень своих учеников, делая свою речь примитивной в лексическом смысле. Немного практики и учитель сможет найти ту «золотую середину», когда он будет использовать понятные для учеников, но не примитивные слова. Если же, он все-таки употребил термин, неизвестный для его учащихся, он должен объяснить его значение.

- Темп речи. Зачастую, учителя, пытаясь донести своим ученикам какую-то информацию, говорят либо слишком быстро, вследствие чего ученики не успевают понять, о чем говорит педагог, либо слишком медленно, и тогда учащиеся, наоборот, ожидают, когда их учитель продолжит объяснение материала. В данных случаях процесс обучения является неэффективным. Поэтому более опытные учителя могут помочь новичку найти такой темп речи, который бы соответствовал уровню возможностей данного класса. Чаще всего, учитель пытается донести до учащихся достаточно обширную информацию в излишне быстром темпе [1].

- Коммуникативные ошибки. На уроке педагог должен вести себя непринужденно, смотреть на учеников, а не на пол, когда объясняет материал. Если педагог боится смотреть в глаза учеников, то ему лучше всего смотреть поверх голов, либо как бы между учениками, скользя взглядом по лицам в классе. В этом случае каждый ученик будет чувствовать, что учитель находится с ним в постоянном визуальном контакте. В ходе накопления опыта, педагогу со временем будет проще смотреть в глаза учеников, не испытывая при этом дискомфорта.

Очень часто, в связи с отсутствием коммуникативных навыков в речи учителя возникают паузы. Одной из отрицательных привычек заполнять пробелы в речи является употребление междометий типа «э…э…». Также скудные коммуникативные навыки демонстрирует злоупотребление словами-паразитами или даже целыми фразами. Многие педагоги не замечают небрежности в своей речи, пока им на это не укажут, поэтому необходимо следить за своей речью и воздержаться от употребления слов-паразитов и междометий вместо пауз.

Считается, что учителя отлично владеют нормами грамматики и литературного языка. Но все мы имеем свойство ошибаться. Поэтому, если педагог сделал ошибку и заметил это, то нужно обязательно обратить на это внимание класса, чтобы дети в будущем не совершили подобной ошибки, и исправиться.

То же самое можно сказать и о том, что учитель пишет на доске. Обязательно нужно внимательно перечитывать все написанное, чтобы учащиеся по невнимательности не списали неправильную информацию.

- Негативные привычки. Иногда учителя совсем не осознают, как они держат себя в классе. Некоторые учителя не могут вести урок, не меряя при этом класс шагами, другие крутят мел в руках или перебрасывают его из одной руки в другую. Третьи, объясняя свой предмет, очень эмоционально жестикулируют. Также существуют такие учителя, которые постоянно играют со своими очками, волосами, ремнем, ручками и т.д. Все это отвлекает внимание учеников и мешает сосредоточиться на информации, поэтому молодым педагогам следует как можно скорее изжить подобные дурные привычки начиная с того момента, как осознают их путем самонаблюдения или с помощью коллег» [1].

- Нарушение педагогической этики. Случается так, что учителя позволяют себе необдуманные и опрометчивые высказывания перед учениками и вне классной аудитории. Одно необдуманно сказанное слово может вызвать отрицательную реакцию окружающих и впоследствии накладывает отпечаток на самого учителя, отражается на учащихся, а также на педагогическом коллективе школы.

Заметим, что «учитель, не зная индивидуальных особенностей своих учеников, не может рассчитывать на успех» [1]. Учителю не следует забывать об индивидуальном подходе и личностных особенностях каждого ученика, даже если его педагогическое дело направлено на фронтальную работу со всем классом. Именно в обязанности школьного учителя входит раскрыть потенциал каждого своего ученика.

К сожалению, некоторые педагоги рассматривают свой класс как безликую массу и вследствие этого не могут назвать по именам своих учеников даже после нескольких недель учебы. Конечно же, это недопустимо. Большинство учителей стараются запомнить имена своих учеников еще на предварительном этапе работы, когда им предоставляется возможность понаблюдать за классом. Учитель, который проработал уже около месяца в классе, но все еще неспособный различать детей по именам, теряет авторитет. Поэтому, если все же педагогу трудно запомнить всех детей, можно предложить ему сделать с классом бейджики и написать на них свои имена (это касается и учителя тоже).

С другой стороны, чрезмерное увлечение индивидуальным подходом также является ошибочным. Большинство школьных учителей уделяет пристальное внимание каждому из своих учеников. Но бывает и так, что индивидуальная работа с одним учащимся идет в ущерб его одноклассникам. «Достаточно типичный случай: педагог не жалеет своего рабочего и свободного времени, помогая лишь одному ученику. Это несправедливо по отношению к остальным, у которых, возможно, затруднения в учебной работе проявлялись не столь отчетливо» [1]. Поэтому педагог должен уметь планировать свое время так, чтобы он смог оказать помощь всем, кто в ней нуждается.

Таким образом, можно выделить основные причины возникновения педагогических ошибок, а именно: недостаточный уровень подготовки педагога и недобросовестность, низкий уровень профессиональной культуры [9].

Исходя из того, что не существует идеальных учителей, и каждый учитель должен работать над собой, можно выделить следующие пути профилактики и устранения педагогических ошибок.

• Прежде всего, необходимо уделять внимание профессиональному самосовершенствованию, изучению научной и методической литературы, практического опыта коллег, общению в профессиональном сообществе. Обязательным является участие в семинарах, вебинарах для обмена опытом по современным проблемам образования. Интернет предоставляет неограниченные возможности для профессионального роста, обмена опытом.

• Одним из способов профессионального саморазвития является посещение и анализ занятий лучших учителей. В процессе анализа и обсуждения таких занятий учитель видит урок и общение совершенно с другой стороны, отмечая сильные стороны каждого педагога и его ошибки, учитывает их в своей деятельности.

• Очень полезным, на наш взгляд, может быть наставничество, когда опытный учитель берет шефство над молодым, при условии не формального, а творческого подхода сторон к этому сотрудничеству.

• Невозможно исправить ошибки, не работая над собой. Учитель должен следить за своим внешним видом, работать над дикцией, совершенствовать способность ясно излагать свои мысли.

• Важным звеном в профилактике и устранении коммуникативно-педагогических ошибок является рефлексия. Самоанализ, регулярное обдумывание своих поступков в классе, подведение итогов собственной профессиональной деятельности позволяет увидеть соответствие собственного поведения профессиональной этике, определить пути профессионального развития.

Итак, педагогические ошибки являются фактором, существенно снижающим эффективность работы учителя. Необходимо отметить, что такого рода ошибки требуют серьезного анализа, целенаправленной профилактики и исправления. Названная автором классификация и перечисленные в статье рекомендации по устранению педагогических ошибок позволяют повысить уровень профессионального мастерства педагога.

Рецензент: к. п. н. Жилина Л.Я.

Библиографический список

- Дреер А.М. Преподавание в средней школе США: проблемы начинающих учителей’ – Москва: Прогресс, 1983 – с.288. Электронный ресурс. Режим доступа: – URL: http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000058/index.shtml

- Кашапов М.М. Психология педагогического мышления. – СПб: Алетейя, 2000. – 463 с.

- Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь. М., 2005 г.

- Колесникова И.А., Титова Е.В. Педагогическая праксеология. М., 2005.

- Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: Пособие для учителя М.: Просвещение, 1983. – 96 с.

- Носов Н.А. Ошибки пилота: психологические причины. М., 1990.

- Ризон Дж. Человеческие ошибки. М., 2004. – 246 с.

- Фрейд З. Психопатология обыденной жизни. Zur Psychopathologie des Alltagslebens / в переводе Г. В. Барышниковой. М.: АСТ, 2009. — 256 с.

- Проблемы педагогической практики социальных педагогов: педагогические ошибки в профилактике предсуицидального поведения подростков. Электронный ресурс. Режим доступа: – URL: http://yastudent.com/pravo/problemy-pedagogicheskoj-praktiki-socialnyx-pedagogov-pedagogicheskie-oshibki-v-profilaktike-predsuicidalnogo-povedeniya-podrostkov.html

- Юзефавичус Т.А. Педагогические ошибки учителя и пути их предупреждения. – М.: Изд-во МПУ, 1998. – 63 с.

Все статьи автора «Сальная Инна Владимировна»

Зачетная работа

по курсу «Управление рисками

педагогических ошибок».

«Управление рисками герменевтико —

педагогических оплошностей в процессе осмысления педагогических ситуаций».

Выполнил: Игнатова Ангелина Романовна,

учитель истории и обществознания

МОУ «Куриловская гимназия»

Москва, 2017

Введение

Актуальность итоговой

практико-значимой работы.

Управление риском

герменевтико-педагогических оплошностей как проблема собирает в узел всю

совокупность самых разных и сложнейших вопросов в деятельности педагога. И

поэтому ее рассмотрение вдвойне интересно: оно позволяет раскрыть проблемы

картины научного видения воспитательного процесса, а заодно развернуть

идеальную конструкцию управления ошибками педагога.

Цель –

научиться управлять рисками герменевтико-педагогических оплошностей,

минимизировать данные риски, применяя знания, полученные в рамках курса «Управление

рисками педагогических ошибок».

Задачи:

·

Проанализировать психолого-педагогическую

литературу по проблеме управления рисками герменевтико-педагогических

оплошностей;

·

Установить причины совершения

герменевтико-педагогической оплошности;

·

описать, как совершенствовать навыки

решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной

и внеучебной деятельности;

·

проанализировать применение технологии

управления рисками педагогических ошибок при постановке, принятии и

осуществлении педагогических решений в своей педагогической работе;

·

разработать и представить в работе

стратегии управления рисками герменевтико-педагогических оплошностей.

Основная часть

Различия мировосприятия взрослых и

детей зачастую приводят к трудностям понимания взрослыми актуальных проблем и

особенностей детства. Дидактический эгоцентризм проявляется в реакциях учителей

на исследовательские действия учеников как на их ошибки или, в лучшем случае,

как на ненужные усилия.

Педагогическая деятельность относится

к виду деятельности со значимым, но не абсолютным доминированием помощи над

противодействием. Нарушение баланса между требованиями непосредственной

безопасности школьников в образовательном процессе и необходимостью получения

ими новых знаний о себе и о мире приобретения опыта деятельности, служащих

также и для достижения более высокого личного уровня безопасности

жизнедеятельности детей , приводит к ошибкам учителя в организации педагогического

взаимодействия с обучающимися.

Логико-герменевтическая

несостоятельность является также причиной ошибок, связанных с принятием

педагогических решений на основе некачественной педагогической информации.

Неспособность учителя получить обязательный объем качественной информации

(оптимум информации) о состоянии и развитии процессов в педагогической системе,

недостаточная или дефектная коммуникативность педагогической системы как

характеристика циркулирующих в ней информационных потоков (содержание

информации, степень ее централизации и децентрализации, источники получения,

вывод на уровень принятия решений) являются серьезным недостатком, создающим

почву для профессионально-педагогических ошибок.

Логико-герменевтическая

несостоятельность как причина ошибок проявляет себя и в нежелательных

индивидуальных особенностях восприятия учителем информации в процессе

преобразования сведений, поступающих в педагогическую систему из внешнего мира,

в форму, пригодную для дальнейшей ее обработки. Просчеты учителя в отборе

информации и последующей аналитической работе над ней продуцируют

педагогические эррата-риски.

К тактическим ошибкам мы относим

целый̆ ряд ошибок педагогического мышления: расширение/сужение сферы

существования признака педагогического явления в педагогической̆ ситуации,

разнохарактерные неверные интерпретации личностных проявлений обучающихся и

др.

Приведем два примера, иллюстрирующих

подобные ошибки. Под влиянием страха, пристрастия, интереса классный

руководитель может преувеличить/преуменьшить значение, роль, ценность

педагогического явления в педагогической̆ ситуации, т. е. происходит

расширение/сужение сферы существования признака педагогического явления в

осмыслении классным руководителем педагогической̆ ситуации. Например, в

ситуации распределения поручений преувеличивается/ преуменьшается опасность

самостоятельной познавательной или трудовой активности обучающихся, роль,

значение и возможные последствия поступков школьников, ценность приобретенного

ими ранее опыта. Результатом таких ошибок может стать необоснованное

противодействие классного руководителя проявлению активности, самостоятельности

школьников в социально-значимых делах или, наоборот, делегирование им

полномочий, с которыми школьники в силу объективных или субъективных причин не

в состоянии справиться.

Сущность другой разновидности

тактических ошибок (проецирующей интерпретации личностных проявлений

обучающихся) состоит в том, что классные руководители часто наделяют учеников

своего класса достоинствами и недостатками, которых у тех нет в реальности, но

которые представляются педагогам как реально присутствующие в личности их

воспитанников. Если личность классного руководителя отвечает высоким

требованиям нравственности и профессионализма, то приписывание даже несвойственных

ребенку позитивных проявлений может дать положительный педагогический эффект.

И наоборот, если проецируются несвойственные школьнику негативные проявления,

то может возникнуть эффект сбывающегося пророчества. Последствия такой ошибки

нетрудно предугадать. Считали школьника лгуном, выражали необоснованные

сомнения в честности его намерений и поступков и тем самым спровоцировали его

на обман. Ситуация недоверия достаточно тяжело переживается детьми, и они

прибегают ко лжи в качестве стратегии компенсации за причиненное педагогом

незаслуженное огорчение.

Более подробно классификация

герменевтико-педагогических оплошностей представление в Таблице 1 ниже.

|

Таблица 1. |

|

|

Нормы |

Ошибки |

|

Педагогическая справедливость, |

логико-герменевтические оплошности 1. 2. 3. Ошибки 4. Ошибки 5. Ошибки 6. Ошибки 7. Ошибки «топтания на месте». |

|

герменевтико-этические оплошности 1. Функциональная 2. 3. 4. 5. |

Если говорить о такой герменевтико-педагогической

оплошности в процессе осмысления педагогической ситуации, когда классный

руководитель спровоцировал школьника на обман (как мы уже описывали выше), то,

в целях минимизации данного риска, предлагаем решить следующие задачи:

1)

выявить причину совершения оплошности

классным руководителем;

2)

определить, как усовершенствовать навыки

решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной

и внеучебной деятельности;

3)

проанализировать применение технологии

управления риском педагогической ошибки при постановке, принятии и

осуществлении педагогических решений в своей педагогической работе;

4)

разработать и представить стратегию

управления риском герменевтико-педагогических оплошностей.

Проецирующая интерпретация личностных

проявлений обучающихся.

Сущность этих ошибок состоит в том,

что педагоги зачастую наделяют своих учеников достоинствами и недостатками,

которых у тех нет в реальности, но которые представляются педагогам как реально

присутствующие в личности их воспитанников. Необходимо помнить, что

проекции – всегда только проекции, а не истинный образ. В нашем случае мы

видим негативный эффект от данной оплошности.

Итак, причиной совершения оплошности

классным руководителем является низкий уровень профессионализма. Педагогу

необходимо усовершенствовать навыки решения задач воспитания и

духовно-нравственного развития школьника, а именно: повысить свой уровень

интерпретации педагогических событий, постараться разглядеть в школьнике

истинный образ, а не выстраивать проекции. Задаваемая неудачей учителя в

преодолении трудностей понимания, истолкования, интерпретации педагогических

событий, являющихся содержанием конкретных педагогических ситуаций,

логико-герменевтическая несостоятельность учителя проявляет себя в

ограниченности сугубо профессионального подхода учителя к растущему человеку,

сужая его видение обучающегося до нескольких, если не до одного, личностного

качества. Это приводит к невольному искажению педагогически значимой информации

о школьнике или воздействию на него с позиции житейского, обыденного опыта

воспитания.

Готовность использовать знание

современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач

может помочь классному руководителю избежать тех или иных педагогических

ошибок. Знание о сущности и способах разрешения проблемы управления рисками

педагогических ошибок в процессе простановки принятия и осуществление

педагогических решений при решении профессиональных задач педагогической

деятельности положительно влияет на эффективность решения педагогических задач

во взаимодействии со школьниками. Так, в нашей ситуации классный руководитель,

ни в коем случае не станет вешать ярлыки на ученика, избежит обмана от

школьника и незаслуженного огорчения школьника, потому что будет относиться к

школьнику внимательнее.

Как же избежать данной

герменевтико-педагогической оплошности со стороны классного руководителя?

Составим стратегию управления конкретным риском герменевтико-педагогических

оплошности. Наша стратегия должна содействовать развитию способности педагога

обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии,

методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня

личностного и профессионального развития обучающихся.

Стратегия классного руководителя:

·

повышение уровня сформированности

аналитико-диагностического, проектировочного, организационного компонентов

компетентности: педагог проводит педагогический анализ и диагностику,

проектирование процесса педагогического взаимодействия, организует

разнообразные виды внеурочной воспитательной деятельности школьников;

·

педагог повышает коммуникативную

составляющую компетентности (свидетельствует о его умении определять цели

коммуникации, учитывать намерения и способы коммуникации своих воспитанников,

выбирать адекватные стратегии коммуникации, осмысленно изменять речевое

поведение, устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими

субъектами образовательного процесса);

·

способность и готовность к индивидуально-творческому

саморазвитию, к усвоению чужого опыта путем творческого осмысления, переработки

и органичного включения его в собственную практику для успешного внесения

обоснованных изменений в свою деятельность;

·

занятие исследовательской позиции по

отношению к своей практической деятельности и к самому себе как ее субъекту для

изучения и оценки своего профессионального поведения, рефлексии педагогических

достижений и неудач. Это рефлексивно-оценочная составляющая компетентности,

включающая в себя, в частности, готовность и способность педагога к применению

знаний о профессионально-педагогических ошибках как средства совершенствования

педагогического профессионализма для эффективного решения педагогических задач

в соответствии с принятыми в обществе на настоящий момент нормативными

требованиями и стандартами качества образования.

Выводы

Учитывая специфику классного

руководства как разновидности профессиональной педагогической деятельности,

компетентность классного руководителя, таким образом, проявляет себя как его

готовность и способность осуществлять постановку и решение педагогических задач,

успешно минимизируя риски профессионально-педагогических ошибок в процессе

внеурочной воспитательной работы, осуществляемой в соответствии с требованиями

ФГОС. Процесс формирования личности компетентного классного

руководителя в настоящее время возможен исключительно в условиях инновационного

педагогического образования. Одним из признаков инновационности является

способность педагогического образования организовать процесс формирования

профессионально-педагогической компетентности педагогов на основе реалистичных

представлений о педагогической деятельности как о процессе постановки

множества разнообразных педагогических задач, в ходе решения которых возможны

ошибки, которые компетентный классный руководитель обязан уметь

минимизировать. Классному руководителю необходимо осуществить рефлексию

собственного опыта управления рисками педагогических ошибок.

Список литературы

1. Данилюк

А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития

личности гражданина Рос- сии. – М., 2009. – 23 с.

2. Колесникова

И.А., Титова Е.В. Педагогическая праксиология. – М., 2005. – 256 с.

3. Юзефавичус

Т.А. Эррологическая компетентность учителя как педагогический феномен. –

Вестник МГОУ. Серия «Педагогика», 2012. – No 1. – С. 60–64.

4. Юзефавичус

Т.А. Педагогическая эррология в профессиональной подготовке будущих учителей:

монография. — М., 2014. 128 с.

5. Юзефавичус, Т.А. Комплементарная педагогика : монография. – М. :

ИИУ МГОУ, 2017.