Ошибки при определении группы крови,

Rh принадлежности и проведении проб на

индивидуальную совместимость возникают

при нарушении техники выполнения

исследования или в случаях трудноопределимых

групп крови.

5.1. Технические ошибки.

5.1.1. Ошибочный порядок расположения

реагентов. При правильной оценке

результата в каждом отдельно взятом

реагенте можно сделать неправильное

заключение о группе крови и резус —

принадлежности, если нарушен порядок

расположения реагентов в штативе или

на пластинке. Поэтому каждый раз при

определении группы крови следует

проверить расположение реагентов, а

также визуально оценить их качество,

исключить использование помутневших,

частично высохших реагентов, реагентов

с истекшим сроком годности.

5.1.2. Температурные условия. Определение

группы крови производят при температуре

не ниже 15 град. С,поскольку исследуемая

кровь может содержать поливалентные

холодовые агглютинины, вызывающие

неспецифическое склеивание эритроцитов

при пониженной температуре. Видимость

агглютинации может создавать образование

«монетных столбиков». Неспецифическая

агрегация эритроцитов, как правило,

распадается после добавления 1-2 капель

физиологического раствора и покачивания

пластинки.

При повышенной температуре анти-А,

анти-В, анти-АВ антитела утрачивают

активность, поэтому определение группы

крови производят при температуре не

выше 25 град. С.

5.1.3. Соотношение реагентов и исследуемых

эритроцитов.

Оптимальное для реакции агглютинации

соотношение эритроцитов и тестовых

реагентов — 1:10 при использовании

гемагглютинирующих сывороток, 2-3:10 при

использовании моноклональных реагентов

(цоликлонов) и реагентов, приготовленных

в комбинации с коллоидами.

При значительном избытке эритроцитов

агглютинация может быть не замечена,

особенно в тех случаях, когда

агглютинационные свойства эритроцитов

снижены — подгруппа A2. При недостаточном

количестве эритроцитов агглютинация

медленно появляется, что также может

привести к неправильной трактовке

результатов в случае исследования

эритроцитов со слабой агглютинабельностью.

5.1.4. Продолжительность наблюдения.

Агглютинация эритроцитов появляется

в течение первых 10 с., однако наблюдение

за ходом реакции следует проводить не

менее 5 мин., особенно внимательно

наблюдая те капли, в которых агглютинация

не появилась. Это позволяет выявить

слабый агглютиноген А2, характеризующийся

замедленной агглютинацией.

5.2. Трудноопределимые группы крови.

5.2.1. Подгруппы крови. Антиген А,

содержащийся в эритроцитах группы А(II)

и AB(IV), может быть представлен двумя

вариантами (подгруппами) — А1 и А2. Антиген

В таких различий не имеет. Эритроциты

A2 отличаются от эритроцитов A1 низкой

агглютинационной способностью по

отношению к антителам анти-А. Подгруппы

крови в клинической трансфузиологии

значения не имеют, поэтому при переливании

эритроцитов их не учитывают. Лицам,

имеющим антиген А2, можно переливать

эритроциты А1; лицам, имеющим антиген

А1, можно переливать эритроциты А2.

Исключение составляют реципиенты,

имеющие экстраагглютинины альфа1 и

альфа2. Эти антитела не вызывают

посттрансфузионных осложнений, однако

проявляют себя в пробе на индивидуальную

совместимость. В частности, сыворотка

реципиента А2альфа1 агглютинирует

эритроциты А1 на плоскости или в пробирках

при комнатной температуре, поэтому

реципиентам A2альфа1(II) переливают

эритроциты 0(I), реципиентам A2Вальфа1(IV)

переливают эритроциты В(III) или 0(I).

5.2.2. Неспецифическая агглютинация

эритроцитов. О ней судят на основании

способности эритроцитов агглютинироваться

сыворотками всех групп, включая AB(IV).

Неспецифическая агглютинация наблюдается

при аутоиммунной гемолитической анемии

и других аутоиммунных заболеваниях,

сопровождающихся адсорбцией аутоантител

на эритроцитах, при гемолитической

болезни новорожденных, эритроциты

которых нагружены аллоантителами

матери.

Неспецифическую агглютинацию трудно

отличить от специфической. Поэтому при

наличии агглютинации эритроцитов с

реагентами анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D

необходимо провести пробу со стандартной

сывороткой AB(IV) и физиологическим

раствором. В противном случае реципиент

может быть ошибочно отнесен к группе

AB(IV) резус положительный, что повлечет

за собой неправильный выбор донора.

Если из-за неспецифической агглютинации

эритроцитов группу крови больного

установить не удается, заключение о

групповой принадлежности крови не

выдают, образец крови направляют в

специализированную лабораторию. При

наличии жизненных показаний больному

переливают эритроциты группы 0(I).

5.2.3. Кровяные химеры. Кровяными химерами

называют одновременное пребывание в

кровяном русле двух популяций эритроцитов,

отличающихся по группе крови и другим

антигенам. Трансфузионные химеры

возникают в результате многократного

переливания эритроцитной массы или

взвеси группы 0(I) реципиентам другой

группы. Истинные химеры встречаются у

гетерозиготных близнецов, а также после

пересадки аллогенного костного мозга.

Установление группы крови при кровяных

химерах затруднено, поскольку в некоторых

случаях половина эритроцитов, циркулирующих

в кровяном русле, имеет одну группу

крови, а другая половина — другую.

Реципиенту, имеющему кровяную химеру,

переливают эритроцитную массу или

взвесь, не содержащие антигены, по

отношению к которым у реципиента могут

быть антитела.

5.2.4. Другие особенности. Определение

группы крови АВ0 и резус — принадлежности

может быть затруднено у больных в связи

с изменением свойств эритроцитов при

различных патологических состояниях.

Это может выразиться в повышенной

агглютинабельности эритроцитов,

наблюдаемой у больных циррозом печени,

при ожогах, сепсисе. Агглютинабельность

может быть столь высока, что эритроциты

склеиваются в собственной сыворотке и

физиологическом растворе. При лейкозах

наблюдается снижение агглютинабельности

эритроцитов, в результате чего значительное

их количество остается не вовлеченным

в агглютинацию даже при использовании

высокоактивных стандартных реагентов

(ложная кровяная химера).

У некоторых новорожденных, в отличие

от взрослых людей, антигены А и В на

эритроцитах выражены слабо, а

соответствующие агглютинины в сыворотке

крови отсутствуют.

Во всех случаях нечеткого, сомнительного

результата необходимо повторить

исследование, используя дополнительно

стандартные реагенты другой серии. Если

результаты остаются неясными, образец

крови направляют на исследование в

специализированную лабораторию.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

13.05.20153.34 Mб23Osmos.doc

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

В практике клинициста бывают неординарные ситуации, связанные с лабораторными исследованиями. Врач назначает анализы и получает результаты, совершенно не укладывающиеся в клиническую картину. Например, пациент тяжелый, и логично, что должны быть изменения, но их нет. Или наоборот, здоровый человек проходит медосмотр, а у него показатели общего анализа крови за пределами нормы. Как правило, основной причиной подобных казусов являются дефекты преаналитического этапа.

О наиболее распространенных ошибках при заборе венозной крови для диагностических исследований рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Городской гинекологической больницы Минска Дина Жуковская.

Лабораторная диагностика

- неправильная предварительная подготовка пациента к сдаче анализа,

- несоблюдение инструкций и технических требований в момент забора крови,

- нарушение условий при транспортировке образцов в лабораторию.

Основным регламентирующим документом, в котором подробно прописаны преаналитический этап и все требования к нему, является «Инструкция о порядке организации преаналитического этапа лабораторных исследований», утвержденная приказом Минздрава № 1123 от 10.11.2015.

Дина Жуковская:

При соблюдении врачами и средним медперсоналом всех рекомендаций, прописанных в этом документе, количество ошибок можно минимизировать.

В Инструкции изложена подготовка пациента с учетом особенностей каждого исследования, указано, какие одноразовые системы для каких видов исследований предназначены, описаны техники забора крови, в частности венозной, при которой чаще всего совершаются ошибки.

Кровь из вены или из пальца?

Дина Жуковская:

Венозная кровь является лучшим биологическим материалом для гематологических, биохимических, гормональных, серологических и иммунологических показателей. В настоящее время практически все исследования выполняются из венозной крови, это стандарт.

Исследование капиллярной крови из пальца у взрослых и детей, пяточки у новорожденных допускается только в случаях, когда технически затруднена возможность венопункции:

- при ожогах большой площади,

- склонности пациента к венозному тромбозу,

- выраженном ожирении,

- острых состояниях, связанных с гипотонией, и др.

В зависимости от цели может проводиться анализ цельной крови, сыворотки или плазмы крови. В пробирках или системах, предназначенных для каждого вида, находятся коагулянты/антикоагулянты.

Маркировка и антикоагулянты

Согласно приказу Минздрава № 1123, к применению разрешены два типа стандартных одноразовых систем:

- шприц-пробирка с поршневым или вакуумным способом забора крови,

- вакуумная система.

Каждая из них имеет несколько вариантов:

- по виду исследования,

- реагенту-наполнителю,

- размеру,

- объему пробы.

Вакуумные системы исключают контакт персонала с кровью пациента. Они подлежат процедуре государственной регистрации для применения в учреждениях здравоохранения (как государственных, так и коммерческих).

Дина Жуковская:

По международным стандартам сейчас все одноразовые вакуумные системы промаркированы крышками по цвету, чтобы средний медперсонал не мог случайно перепутать. При заборе сразу нескольких видов анализов наполнение пробирок должно быть строго последовательным. Вначале берется кровь в пробирки без антикоагулянтов, затем — с антикоагулянтами во избежание загрязнения ими иглы.

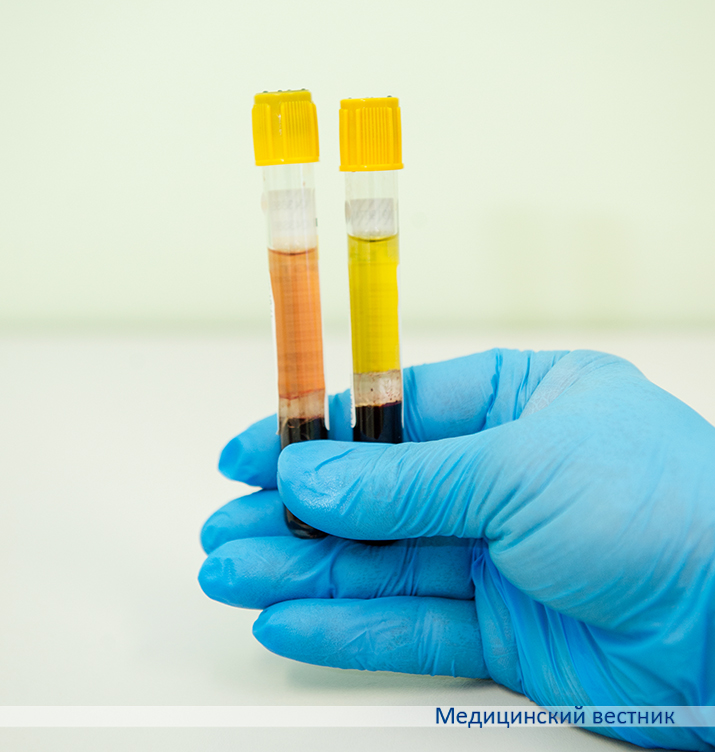

Желтый. Перед доставкой в лабораторию эти пробирки необходимо отцентрифугировать и получить сыворотку — идеальный биологический материал для определения биохимических показателей, гормонов, онкомаркеров. Современные системы для транспортировки сыворотки содержат специальный гель, который отделяет чистую сыворотку от сгустков эритроцитов и предотвращает смешивание. Если в учреждении систем с гелем нет, то перед транспортировкой полученную сыворотку нужно переместить во вторичную пробирку.

Голубой. В системе содержится антикоагулянт — цитрат натрия. Забор крови на коагулограмму проводится только в эту пробирку. Исследуются плазма крови, факторы свертывания, антикоагулянтный потенциал и т. д.

Зеленый. В системе находится антикоагулянт гепарин. При смешивании с гепарином цельной крови полученный образец исследуется на газы крови, так называемый анализ КОС (кислотно-основное состояние), и другие биохимические показатели.

Фиолетовый. В системе находится консервант ЭДТА. Используется цельная кровь при самом распространенном, простом и в то же время информативном ОАК, иммунологическом определении группы крови. Также может использоваться плазма при некоторых клинико-химических исследованиях.

Помимо систем важен грамотный выбор диаметра иглы, которой берется кровь. Какие вены какими иглами пунктировать? Этот навык возможно приобрести только постоянной практикой и накоплением опыта. Существуют современные системы с камерой визуализации, что позволяет в момент пункции видеть, попала ли игла в вену.

Некоторые медсестры с большим опытом применения обычных пробирок для забора крови и техники перетягивания вен жгутом испытывают неуверенность при использовании одноразовых вакуумных систем. По мнению Дины Жуковской, следует уделять больше внимания обучению этим навыкам и закреплению их на курсах повышения квалификации.

Важный момент — перемешивание

При заборе венозной крови нужно не только наполнить нужную пробирку, но и правильно перемешать, чтобы произошел контакт крови с антикоагулянтом, напыленным на стенках.

Техника перемешивания крови с антикоагулянтом тоже имеет значение. Не нужно пробирку трясти, взбалтывать, необходимо сделать около 10 ротирующих движений, затем перейти к наполнению следующей пробирки.

Дина Жуковская:

Иногда медсестра не придает этому значения, поэтому тщательного перемешивания не происходит. В таком случае общий анализ крови обязательно будет с погрешностями из-за агрегации тромбоцитов.

Бывает, что эти микросгустки даже видны невооруженным глазом, но чаще не видны. И только на конечном этапе, когда мы потратили время, реагенты, врач ждет результат, а мы видим аномалию с запредельной тромбоцитопенией. Наша лаборатория оснащена современными анализаторами, которые в таких случаях сразу выдают звуковой сигнал и текстовое сообщение: «Внимание! Агрегация тромбоцитов!»

Сколько крови брать?

Вакуумные одноразовые системы облегчают задачу: нужный объем четко обеспечивается вакуумом. Но есть нюансы: при соблюдении техники забора скорость наполнения пробирки будет такой, что она заполнится ровно до метки. Только в этом случае достигается правильное соотношение кровь/антикоагулянт.

Если в момент пункции вены и забора крови возникают препятствия (медсестра долго не может попасть в вену, начинает искать другую вену, кровь идет плохо из-за неадекватно подобранного диаметра иглы), то правильное соотношение кровь/антикоагулянт не будет достигнуто. Такой образец не следует отправлять в лабораторию!

Дина Жуковская:

Исследование этой пробы не имеет смысла, потому что результат будет заведомо недостоверным. Несоблюдение техники сразу видно по метке на пробирке. И если мы получаем некачественный образец, то даже не берем его для исследования, чтобы не терять время, а связываемся с отделением для решения вопроса о повторном заборе крови у данного пациента.

Поэтому если медсестра понимает, что не соблюла технику забора крови, система не наполнилась до метки, будет лучше, если она сама примет решение и не станет направлять такой образец на исследование.

Что делать, если медсестра не может попасть в вену?

Помогают более опытные сестры, обычно это медсестры-анестезисты.

Если пациенту назначен только ОАК, а у него очень плохие вены, то допускается забор капиллярной крови.

В случае тяжелого состояниях пациента, срочной необходимости анализа и невозможности обеспечить венозный доступ к периферическим венам выполняется катетеризация центральных вен. Это делается врачом, чаще всего в отделениях реанимации.

Дина Жуковская:

Из отделения звонят нам, и наш фельдшер-лаборант берет кровь из пальца. Но, повторюсь, такой вариант подходит лишь для общего анализа крови. Для всех остальных исследований нужна только венозная кровь. Если возможно перенести анализ на следующий день, то лучше так и поступить, особенно если пациент нервничает.

За рубежом пациентам в стационарах, как правило, ставят периферические катетеры, которые используются для внутривенных инфузий лекарственных средств. Это удобно и для персонала, и для пациента, особенно если назначений много. У нас такой подход пока не получил повсеместного распространения, хотя тоже применяется, особенно в педиатрической практике.

Особенности взятия образца крови из катетера

Взятие образцов крови для исследований из установленного ранее катетера для внутривенной инфузии лекарственных средств допускается, но только при строгом соблюдении определенных условий.

Запрещен забор крови для исследования системы гемостаза (коагулограмма) из катетера, обработка которого проводилась гепарином. Необходимо обеспечить другой венозный доступ.

В катетере есть так называемая гепариновая заглушка, когда для предотвращения тромбирования вводится гепариновый раствор с физраствором в соотношении 100:1. Поэтому перед взятием крови на исследование из катетера его следует промыть физраствором в объеме, равном объему катетера, и обязательно утилизировать первые 5 мл взятой из катетера крови. Нужно, чтобы даже следов гепарина не оказалось в образце!

Дина Жуковская:

Иначе мы получим неадекватный результат, в частности, нехарактерное удлинение АЧТВ. Иногда мы вообще не можем определить этот показатель, потому что кровь совсем не сворачивается, и понятно, что у живого человека такого не может быть. В таком случае звоним в отделение или пишем в примечании: «Повторите коагулограмму. Вероятно попадание гепарина в образец».

У тяжелых пациентов в ОРИТ: при крайней необходимости срочного взятия образца крови на общий анализ у пациента, который в это время находится на инфузии через венозный или артериальный катетер, кровь берется из другого доступа. Медсестра обязательно должна указать в сопроводительном бланке факт того, что кровь бралась в момент инфузии, а также лекарственное средство. В лаборатории при выдаче результата будет учтен момент делюции (разведения) пробы.

Транспортировка образцов

Доставка образцов с биоматериалом в лабораторию осуществляется в наиболее возможный короткий промежуток времени.

В учреждении со своей лабораторией герметично закрытые пробирки, установленные вертикально в штативы, относятся в лабораторию.

При транспортировке в централизованную лабораторию штативы с образцами крови помещаются в специальные промаркированные термоконтейнеры, оборудованные хладагентами для поддержания температуры 2–8 °С.

Основные требования при транспортировке: избегать перепадов температур, резких колебаний, воздействий прямых солнечных лучей, нахождения рядом с нагревательными приборами или оборудованием.

Дина Жуковская:

Недочеты, которые встречаются на данном этапе, обычно происходят в момент сбора образцов в отделении. Так, приходилось наблюдать ситуации, когда штативы стояли на подоконнике над батареей отопления или на столе у окна под яркими солнечными лучами. Конечно, клетки, ферменты в пробирках разрушаются — и качество таких образцов резко снижается.

Самое главное — достоверный результат

Дина Жуковская:

Согласно данным ВОЗ, более 70 % врачебных решений принимается на основании результатов лабораторных исследований. Они помогают поставить верный диагноз, назначить эффективное лечение, а в экстренной ситуации — коренным образом повлиять на тактику оказания помощи и спасти пациенту жизнь. Но самое главное в данном процессе — получить достоверные результаты. Они зависят от совместных усилий врачей, среднего медперсонала, специалистов лаборатории. В нашем учреждении этот процесс хорошо отлажен.

Ошибки гематологических исследований

Часть 2

Попова Анна Борисовна,

Постникова Ольга Ивановна,

Жулина Анастасия Анатольевна

ГБПОУ НО «НМК»

1.2.1 Возможные ошибки лабораторных исследований крови

Лабораторный этап обработки проб крови вносит свой вклад в погрешность результатов, которые можно разделить на три вида: случайные, систематические и грубые.

Случайными называются неопределенные по величине и знаку ошибки, в появлении которых не наблюдается закономерности. Случайные ошибки сопутствуют любому измерению, как бы тщательно оно не проводилось, и проявляются в некотором различии результатов измерения одного и того же элемента, выполненного данным методом. Эти развития обусловлены колебаниями:) свойств пробы — негомогенность, неравномерность перемешивания;) точности измерительного инструмента — пипеток, мерной посуды, термо- и фотометрических приборов, счетных камер;) точности работы персонала лаборатории — неточное пипетирование или считывание результатов, ошибка утомления, неверный подбор класса точности инструментов, психологическая ошибка, например, оказание предпочтения каким-либо цифрам и т.д.Величина случайной ошибки характеризует воспроизводимость результатов исследований.

К систематическим ошибкам относятся погрешности, происходящие от определенных причин. Одинаковые по знаку, они либо увеличивают, либо уменьшают истинные результаты. После выяснения причины, вызывающей систематическую ошибку, ее можно устранить или ввести поправочный коэффициент.Причиной систематических ошибок являются:методические ошибки, обусловленные возможностью метода анализа; наиболее серьезная, и трудно устранимая причина искажений результатов;ошибки, зависящие от применяемых приборов и реактивов, определяются точностью приборов, загрязнением реактивов продуктами разрушения тары, взаимодействием с воздушной средой и испарениями других реактивов и др.;ошибки оперативные, происходящие от неправильного или неточного выполнения операции, например, изменение времени окрашивания, неправильное выливание растворов из пипеток;ошибки индивидуальные, зависящие от личных способностей оператора, его органов чувств, привычек.Величина систематической ошибки влияет на всю серию определений и характеризует правильность результатов анализа.

Грубыми ошибками называют полученные одиночные значения анализируемого параметра, выходящие за пределы допустимой величины погрешностей. Причиной грубых ошибок может стать неправильная доза препарата, ошибки в расчетах, небрежность или недостаточная тщательность в работе. Необходимо отличать грубые ошибки от показателей, характеризующих резкие изменения исследуемых параметров; последние проверяются повторными или параллельными анализами.

Среди способов выявления случайных ошибок в лабораторной практике применяют анализ двух (или нескольких) параллельных проб а также последовательное проведение анализов повторно у одного и того же животного. Расхождение результатов свидетельствует об ошибке.Если все или большинство результатов, полученных в течение дня, отличается от обычных значений возможно присутствие систематической ошибки. В поисках ее причин полезным подспорьем являются записи в лабораторном журнале, анализ которых позволяет выявить значение новой партии реактива, составление нового калибровочного графика или реактива, отключение для профилактики холодильника или термостата, замена ламп в фотометре и т.д. Использование автоматических устройств для анализа ведет к сокращению числа случайных ошибок, но увеличивает необходимость контроля за систематическими погрешностями.Таким образом, высокая точность измерений, отражающая близость их результатов к истинному значению измеряемой величины, соответствует малым значениям ошибок всех видов и обеспечивается наряду с контролем всех элементов клинико-диагностических исследований унификацией и стандартизацией методов анализа

Основными источниками ошибок при подсчете эритроцитов являются:

-

Неточное взятие крови в пипетку.Образование сгустка, поглощающего часть клеток и занижающего результатисследования.

-

Недостаточное перемешивание содержимого пробирки перед заполнением камеры.

-

Неправильная подготовка камеры: недостаточное притирание покровных стекол;неравномерное заполнение камеры, образование пузырьков воздуха.

-

Подсчет эритроцитов сразу после заполнения камеры, не выжидая 1 минуту.

-

Подсчет меньшего, чем требуется по методике, количества квадратов.

-

Плохо вымытые камера, пробирки, пипетка, капилляр для взятия крови;недостаточно просушенные пробирки и пипетки.

-

Использование недоброкачественного разводящего раствора.

Основные источники ошибок при подсчете лейкоцитов в камере:

-

Неправильное соотношение объемов крови и уксусной кислоты, взятые в пробирку.

-

Неправильно подготовленный раствор уксусной кислоты (при концентрации большей, чем 5%, часть лейкоцитов может лизироваться, что приведет к занижению результата).

-

Длительное нахождение пробы при температуре выше 28°С, что может ускорить лизис лейкоцитов в образце и привести к занижению результата.

-

Неправильное заполнение камеры Горяева. Как и при подсчете эритроцитов, камеру необходимо оставлять на 1 минуту для оседания клеток.

-

Недостаточно хорошо отмытая после предыдущего определения камера Горяева.Оставшиеся в камере лейкоциты могут завышать результаты анализа.

1.3 Организация и обеспечение качества на постаналитическом этапе

Как и преаналитический этап, этот этап можно разделить на внутрилабораторную и внелабораторную части.

Основной элемент внутрилабораторной части постаналитического этапа проверка квалифицированным лабораторным специалистом результата анализа на предмет его аналитической достоверности, биологической вероятности или правдоподобия, а также сопоставления каждого результата с референсными интервалами. На этапе проверки результатов исследований важно учитывать факторы, препятствующие определению аналита (такие как гемолиз, липемия, избыточная желтушность, парапротеинемия и др) и являющиеся критериями отказа. Степень влияния этих факторов часто зависит от метода измерения аналита, поэтому на преаналитической стадии сомнительная проба может быть принята на исследование. Форматированию бланков отчёта уделяют особое внимание: используется группировка результатов по патофизиологическому принципу с указанием референсных значений, что значительно упрощает трактовку результатов. Эта часть этапа заканчивается подписью (авторизацией) бланка отчёта, т. е. формированием конечного продукта лабораторного процесса и передачей его клиницисту.

Внелабораторная часть — это, прежде всего, оценка лечащим врачом клинической значимости информации о состоянии пациента, полученной в результате лабораторного исследования. Авторизованный отчёт с результатами лабораторных исследований поступает клиницисту, который интерпретирует полученную лабораторную информацию, сопоставляет её с данными собственного наблюдения за пациентом и результатами других видов исследований и использует её для оказания пациенту медицинской помощи.Как и для преаналитического этапа, основная форма контроля качества проведения постаналитического этапа — это периодические внешние и внутренние проверки (аудит).

2. Автоматические методы анализа клеток крови

Гемограммой называют профиль исследований, состоящий из определения количества лейкоцитов, эритроцитов, гематокритной величины и концентрации гемоглобина. Автоматизация в гематологии предлагает новый подход к дифференцированию лейкоцитов. В большинстве случаев отклонения лейкоцитарной формулы от нормального распределения требуют дополнительного исследования мазка крови под микроскопом. На основе анализа тысяч клеток гематологические анализаторы способны представлять данные в виде гистограмм — распределений клеток по размерам. Большинство анализаторов представляет в виде гистограмм распределение по размерам тромбоцитов, лейкоцитов и эритроцитов.Все многообразие гематологических приборов можно разделить на 3 класса с учетом их технической характеристики.класс — полуавтоматические счетчики клеток крови определяющие обычно от 4 до 10 параметров (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, средний объем эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроцитарной массе, тромбоциты, средний объем тромбоцита).

Данные приборы в большинстве своем используют в работе предварительно разведенную кровь, поэтому комплектуются дилютерами. В основе подсчета и анализа клеток в счетчиках лежит кондуктометрический метод.класс — автоматические анализаторы, проводящие анализ цельной крови и определяющие до 20 параметров, включая расчетные показатели красной крови и тромбоцитов по объему, а так же проводящие частичную дифференцировку лейкоцитов по 3 параметрам (гранулоциты, лимфоциты и «средние клетки», состоящие преимущественно из эозинофилов и базофилов).

В основе подсчета и дифференцировки клеток в анализаторах данного класса лежит кондуктометрический метод, который дополняется системами внутреннего контроля качества, волюметрического контроля и т.д.класс — высокотехнологические гематологические анализаторы, позволяющие проводить развернутый анализ крови, включая полную дифференцировку лейкоцитов по 5 параметрам (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, моноциты и лимфоциты), гистограммы распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов по объему, скетограммы. В основе работы приборов этого класса лежит комбинация кондуктометрического метода с другими методами (рассеяние лазерного луча, радиочастотный, цитохимический, использование различный дифференцирующих лизатов и т.д.).

Работа с гематологическими анализаторами требует предельной аккуратности и точности, строгого соблюдения требований соответствующих инструкций к прибору. Большинство ошибок и неточностей при работе с гематологическим анализаторами связано с техническими погрешностями: низкое качество разводящих жидкостей, погрешности при заборе крови, грязная посуда, удлинение интервала времени между забором крови или приготовлением разведений и подсчетом клеток и т.п. Однако существует категория ошибок, связанных с особенностью патологических образцов крови.

Концентрация гемоглобина (HGB).В большинстве гематологических анализаторов для определения концентрации гемоглобина используется цианметгемоглобиновый колориметрический или спектрофотометрический метод.

Причины возможных ошибок при определении концентрации гемоглобина:

-

Технические ошибки: нарушение правил забора крови, нарушение инструкции к анализатору, попадание в пробу моющих средств, остатков спирта с пальца пациента, низкое качество реактивов и т.д.

-

Связанные с особенностями исследуемой крови припатологи (завышение результатов анализа): высокий лейкоцитоз (>30·109/л), парапротеинемия (преципитация патологических иммуноглобулинов), агглютинация эритроцитов при парапротеинемиях, аутоиммцнных процессах, уремия (при гиперосмолярности плазмы нарушается лизис эритроцитов), гиперлипопроитеинемия, гипербилирубинемия, внутрисосудистый гемолиз.

Количество эритроцитов в единице объема крови (RBC).

Количество гематологическими анализаторами определяется кондуктометрическим методом.Причины ошибок при подсчете эритроцитов следующие:

-

Технические (см. HGB)

-

Связанные с особенностями исследуемой крови (внутрисосудистый гемолиз эритроцитов, агглютинация эритроцитов, наличие большого числа микро- и шизоцитов (эти элементы паодсчитываютсяангализатором как тромбоциты)

-

Высокий лимфоцитоз (>50·109/л) с преобладанием малых лимфоцитов.

Количество лейкоцитов (WBC).

Увеличение или снижение количества лейкоцитов интерпретируется соответственно клиническому случаю (лейкоцитозы, лейкопении, лейкемоидные реакции и др.) параллельно с анализом изменений в лейкоцитарной формуле.

Причины ошибок при подсчете лейкоцитов:

-

Технические (см. HGB)

-

Связанные с особенностями исследуемой крови

-

Наличие аутоантител к лейкоцитам, формирование агглютинатов лейкоцитов, которые прибор считает как одну клетку

-

Наличия хрупких, легко разрушающихся клеток при лейкозах, тяжелых интоксикациях

В большинстве гематологических анализаторов используется кондуктометрический метод, позволяющий дифференцировать лейкоциты в зависимости от их объема. Результаты исследования отражены в лейкоцитарных гистограммах и цифровом выражении относительного и абсолютного количества различных форм лейкоцитов. В зависимости от категории прибора подсчитывается количество одного, двух, трех и более видов лейкоцитов.Точная дифференцировка лейкоцитов на отдельные популяции, выявление тонких морфологических изменений в клетках возможны только с помощью микроскопического исследования окрашенного мазка крови. Дифференцированный подсчет лейкоцитов гематологическим анализатором — это скрининг, при котором все патологические результаты подлежат последующему микроскопическому исследованию.

Количество тромбоцитов (PLT).

Число тромбоцитов в автоматических счетчиках определяется прямым кондуктометрическим методом. Подсчитываются частицы объемом 2-30 фл.

Ошибки при определении количества тромбоцитов:

-

Технические: неправильное взятие крови (трудности в нахождении вены, венозный застой, повреждение эндотелия и др.) способствуют агрегации тромбоцитов, образованию микросгустков.

-

Ошибки, связанные с особенностями исследуемой крови (наличие антител к тромбоцитам, в результате чего наступает агрегация тромбоцитов, прилипание тромбоцитов к лейкоцитам (сателлитизм) при больших лейкоцитозах).

-

Завышение количества тромбоцитов отмечается при большом количестве микроцитов и шизоцитов.

3. Особенности влияния различных факторов на результаты исследования крови

Изменения клеточного состава периферической крови наблюдается как при патологии, так и в различных физиологических состояниях организма.

На показатели крови могут оказывать влияние физическая и эмоциональная нагрузка, сезонные, климатические, метеорологические условия, время суток, прием пищи, курение и т. д. Так при интерпретации результатов необходимо учитывать такие данные, как возраст, пол, активность пациента и положение его тела в момент взятие крови.С точки зрения физиологии, «нормальными» величинами лабораторных показателей считают значения, определенные у тщательно обследованных групп пациентов среднего возраста без объективных признаков патологии. Показатели, нормальные для группы одного возраста, пола, условий обитания, режима использования и т.д. отражают влияние межиндивидуальных колебаний исследуемых величин и определяют нормативы.

Клеточные и химический состав крови не является постоянным, поскольку отражает количественные и качественный изменения, происходящие при непрерывной смене физиологических процессов в организме: смена физической активности и покоя, приема пищи. Смена сна и бодрствования, влияние биологических ритмов. Эти факторы влияют на индивидуальные колебания показателей крови и соответствуют форме и степени реактивности организма каждого пациента.

Регулярные изменения состава крови наблюдаются в течение суток — суточные ритмы. Хорошо изучены суточные колебания содержания электролитов, стероидов, фосфатов, липидов, сахара, холестерина, кортизола и некоторых других показателей. Для ограничения влияния суточных вариаций на результаты анализа необходимо всегда брать пробы в одно и тоже время дня.Чрезмерное возбуждение пациента во время фиксации и взятии крови может приводить к изменению показателей кислотно-щелочного равновесия, сахара, многих гормонов, количества эозинофилов и лимфоцитов.

Значительные сдвиги активности ферментов связаны с физической нагрузкой. В зависимости от положения тела в пространстве варьируют показатели белка, кальция, калия, альбумина, аспартатаминотрансферазы, кислой и щелочной фосфатаз, фосфора и холестерина.

Еще более возрастает роль лечебных мероприятий, располагающих арсеналом средств интенсивного воздействия физических (тепловые процедуры, разряды тока, ультрафиолетовое облучение, воздействие УВЧ), химических (лекарственные препараты), или биологических (сыворотки, вакцины, аутогематерапия) факторов.

Особым фактором воздействия является оперативное вмешательство, которое, как и любая травма приводит к закономерным неспецифическим изменениям метаболизма, носящим циклический характер.

Большинство современных лечебных средств влияет на результаты лабораторных исследований за счет либо фармакологической (в организме), либо технологической (при анализе пробы) интерференции. К механизмам фармакологической интерференции, или, говоря иначе, наложению изменений за счет лекарственных веществ на показатели данного состояния организма можно отнести:а) изменение интенсивности патологического процесса;б) побочное действие на деятельность различных органов и систем;в) общий токсический эффект при передозировке или кумуляция;Технологическая интерференция лекарства или его метаболитов проявляется во время лабораторного исследования, т.е. ее можно воспроизвести, добавляя определенное вещество к пробе сыворотки крови. Влияние технологической интерференции может носить физический, химический или биологический характер, когда, например, она оказывает воздействие на клеточный состав крови.

4. Информативность и достоверность гематологических тестов

С диагностической точки зрения предметом исследования крови для получения информации о состоянии организма служат:а) структурные характеристики — форма и строение клеток, наличие химических соединений определенной структуры;б) количественные характеристики — размеры и соотношения структурных компонентов клеток, число определенных клеточных элементов, их соотношение, концентрация химических соединений;в) функциональные характеристики — осуществления цикла развития и созревания клеток, кругооборота и превращения химических веществ.

Для определения достоверности полученных результатов лабораторных исследований они должны быть выражены в цифровой форме, по меньшей мере в двоичной системе ответов -да, нет-, используемой в качественной оценке проб. Однако в гематологии все еще значительное распространение имеют словесные формы описания формы, цвета, плотности и гомогенности окраски клеток и их компонентов, соотношения их размеров. С развитием и совершенствованием методов исследования, использования цитометрических и цитофотометрических устройств объективность подученных результатов возрастает.Использование лабораторных показателей для выявления патологии состоит в обнаружении отличия между показателями крови исследуемого и их значениями в норме. При этом необходимо учитывать величину изменчивости биологических систем и колеблемость их параметров в границах гомеостаза в ответ на внешние и внутренние факторы воздействия.

Данные лабораторного исследования являются случайной величиной, так как подвержены влиянию следующих факторов:) биологических, определяющих биологическую вариацию результатов лабораторных исследований в пределах нормальных величин;) диагностических и лечебных мероприятий, проводимых обследуемому, включая реакцию животного на фиксацию, манипуляции иди присутствие исследователя;) условия взятия, хранения и транспортировки биологической пробы, влияние консервантов и антикоагулянтов — доаналитическая вариация;) условия лабораторного анализа: ошибки метода, реактивов, приборов, лаборантов — аналитическая вариация;) патологических, определяющих отклонения результатов гематологических исследований за пределы нормальных величин — патологическая вариация.

Как случайные величины результаты лабораторных исследований крови образуют вариационный ряд с характерным для него расположением большинства величин вблизи его центральной части и рассеиванием к краям ряда, создавая определенное распределение, В связи с тем, что очень многие эмпирические распределения биологических признаков, характеризующихся непрерывной вариацией, приближаются к нормальному распределению, этот вид распределения занимает важнейшее место в биологической статистике.При многократном повторном исследовании, когда имеют место в основном аналитические факторы вариации (см. условие 4.), результаты анализов обычно подчиняются закону нормального распределения.

Биологические данные, то есть признаки в популяции здоровых и больных, испытывающие влияние биологических факторов вариации, могут не подчиняться закону нормального распределения. В таком случае для статической обработки результатов может быть уместным их преобразование в логарифмы и получении логарифмического нормального распределения.

Ошибки при определении групп крови

Регистрационные удостоверения

Разновидности ошибок при определении групп крови: технические, вызванные применением некачественных реагентов, обусловленные биологическими особенностями анализируемых образцов.

Технические причины

- Некорректное расположение реагентов на планшете.

- Нарушение количественного отношения цоликлонов и эритроцитов.

- Недостаточная стерильность планшетов и пипеток.

- Неверная запись в историю болезни.

- Несоблюдение времени реакции агглютинации. В случае ожидания менее 5 минут реакция может не наступить при наличии слабых агглютиногенов. При передержанной реакции подсыхание капель с краев может симулировать ложноположительный результат.

- Температура воздуха свыше 25 °C. Рекомендуется использовать специальные реагенты с поправкой на температурные условия, опускать внешнюю часть планшета в холодную воду.

- Недостаточное или избыточное центрифугирование. В первом случае возможны ложноположительные результаты, во втором – ложноотрицательные.

Низкое качество реагентов

- Титр цоликлонов менее 1:32, использование просроченных реагентов вызывают позднюю или слабо выраженную реакцию.

- Загрязнение и недостаточная консервация цоликлонов и стандартных эритроцитов вызывает «бактериальную» агглютинацию.

Биологические особенности эритроцитов

- Слабые формы антигенов эритроцитов вызывают позднюю и слабо выраженную агглютинацию. Во избежание ошибок определения групп крови осуществляют повторное исследование с другой серией цоликлонов и увеличенным временем реакции, применяют моноклональные антитела Анти-Aсл., проводят типирование перекрестным способом со стандартными эритроцитами.

- «Панагглютинация» вызывает неспецифическую агглютинацию со всеми сыворотками. Онкологические и гематологические пациенты попадают в группу риска. Для устранения «аутоагглютинации» используют трехкратное отмывание эритроцитов. Планшет прогревают в течение 5 минут в термостате при 37 °C. В ряде случаев предварительно подогревают пробирку, реактивы, раствор NaCl.

- «Монетные столбики» эритроцитов. По окончании исследования в поле реакции рекомендуется добавить 1 – 2 капли 0,9 % раствора NaCl и покачать планшет.

- Неполная агглютинация. Частичная агглютинация эритроцитов может возникать после пересадки пациенту костного мозга или в первые месяцы после трансфузии крови 0(I). Для окончательного типирования антигенов по системам AB0 и Резус рекомендуется использование ID-гелевых карт.

Биологические особенности антител

- Выявление иммунных антител, возникших в результате предшествующей сенсибилизации. Больному с иммунными антителами требуется индивидуальный подбор донора.

- Возникновение «монетных столбиков». Сомнительный результат подтверждают со стандартными эритроцитами 0(I). Для распознавания истинной агглютинации добавляют изотонический раствор и покачивают планшет.

- Отсутствие Анти-A и Анти-B-антител. Встречается у младенцев и больных с угнетением гуморального иммунитета.

- Присутствие в сыворотке специфических и неспецифических холодовых антител. В случае наличия неспецифических агглютининов агглютинация пропадает во время проведения исследования при 37 °C. Взаимодействие сыворотки со стандартными эритроцитами 0(I) говорит о присутствии специфических холодовых антител. Специфичность антител определяется с помощью типированных по системам P и MNS эритроцитов.

Список литературы

- Рагимов, А.А. Трансфузионная иммунология/А.А. Рагимов, Н.Г. Дашкова. — М.: Медицинское информационное агентство, 2004. — 279 с.

- Шевченко, Ю.Л. Безопасное переливание крови/Ю.Л. Шевченко, Е.Б. Жибурт. — СПб.: Питер, 2000. — 308 с.

Патенты

Галерея 1

Планшет для типирования крови человека по антигенам эритроцитов

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие. ТУ 22.29.29−001−06125010−2017. № РЗН 2018/6730 от 02 марта 2020 года

Планшет для типирования крови человека по антигенам эритроцитов

Приложение к регистрационному удостоверению на медицинское изделие. ТУ 22.29.29−001−06125010−2017. № РЗН 2018/6730 от 02 марта 2020 года

Набор реагентов для изосерологических исследований in vitro (Иммуногем-Сангвитест)

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие. ТУ 21.20.23-002-06125010-2018. № РЗН 2019/8361 от 02 марта 2020 года

Набор реагентов для изосерологических исследований in vitro (Иммуногем-Сангвитест)

Приложение к регистрационному удостоверению на медицинское изделие. ТУ 21.20.23-002-06125010-2018. № РЗН 2019/8361 от 02 марта 2020 года

Галерея 2

Патент на промышленный образец 105908

Планшет для типирования крови человека по антигенам эритроцитов. Патентообладатель, автор: Чмелев Вадим Мстиславович, генеральный директор ООО

Патент на промышленный образец 109688

Планшет для типирования крови человека по антигенам эритроцитов. Патентообладатель, автор: Чмелев Вадим Мстиславович

Патент на промышленный образец 109689

Планшет для типирования крови человека по антигенам эритроцитов. Патентообладатель, автор: Чмелев Вадим Мстиславович

Доводилось ли вам сталкиваться со случаями «чудесного исцеления» вашего пациента или «неожиданного ухудшения» его состояния по общему анализу крови? Или когда реальная клиническая ситуация совершенно не соответствует лабораторным данным? «Опять лаборатория врет», — думали вы. Однако на самом деле многое в общем анализе зависит от того, как подготовился пациент, как кровь забирали и как доставляли в лабораторию, т. е. от преаналитического этапа. Рассмотрим по отдельности каждый фактор преаналитического этапа, который может исказить результат ОАК.

Наш эксперт:

Ирина Петровна Терещенко

к.м.н., врач клинической лабораторной диагностики, преподаватель ГАОУ НСО «Центр повышения квалификации работников здравоохранения»

В развитых странах с внелабораторной частью преаналитического этапа связано порядка 70% ошибок в лабораторной медицине. Структура ошибок такова: взятие крови из вены для инфузий — 20,6%, пропуск аналитов в заявке — 18,1%, имя пациента — 2,6%, использована не та пробирка (антикоагулянт) — 2,6%, нарушены условия взятия крови — 2,1%.

Мошкин А. В., Долгов В. В. Обеспечение качества в клинической лабораторной диагностике, 2004

В ОАК оценивают не только количество клеток крови, но и другие показатели: размер, форму, объем, свойства поверхности. Полностью избежать изменений в клетках при попадании их в искусственные условия, к сожалению, нельзя. Клетки крови имеют не только разную структуру и функции, но и разную устойчивость к факторам, воздействующим в процессах взятия пробы крови и подготовки ее к исследованию. Ошибки в ОАК имеют серьезные последствия: неправильный или «пропущенный» диагноз, несвоевременная коррекция или излишнее медикаментозное вмешательство.

Фактор № 1. Палец или вена?

Сравнивать два ОАК, забранных в разных условиях/из разных источников (из вены и из пальца), следует с осторожностью. Показатели капиллярной и венозной крови могут отличаться.

Локтевая вена — оптимальное место взятия крови для общего анализа с учетом требований стандартизации и исключения преаналитических влияний. Однако выбор материала для исследования ОАК остается за лабораторией. Единственный способ снизить появление ошибок интерпретации, связанных с выбором материала для исследования, — это придерживаться единой преаналитической методологической базы, предлагаемой лабораторией.

При взятии крови из пальца возможен ряд особенностей, которые стандартизировать трудно: холодные, цианотичные, отечные пальцы, необходимость в разведении исследуемой крови и другие. Тканевая жидкость, неизбежно оказывающаяся в капиллярной крови, содержит тромбопластин, который способствует образованию микросгустков.

Если для исследований клеточного состава лаборатория работает с венозной кровью, то капиллярную рекомендуется брать в случаях:

- необходимости ежедневного мониторинга за показателями крови, например у онкологических больных на фоне химиотерапии;

- при ожогах большой площади поверхности тела;

- при наличии труднодоступных вен;

- при выраженном ожирении;

- при установленной склонности к венозному тромбозу;

- у новорожденных.

Как влияет: Возможен значительный разброс в получаемых результатах, которые нивелируются в повторных пробах. Количество эритроцитов, гематокрит, качественный состав лейкоцитарной формулы и СОЭ в анализе, выполненном в различных условиях у одного и того же пациента, могут изменяться независимо от течения основного патологического состояния. В составе капиллярной крови более высокое содержание лейкоцитов и более низкое тромбоцитов по сравнению с венозной.

Фактор № 2. Жгут/не жгут

При заборе крови из локтевой вены не нужно пережимать руку. Рука должна быть расслабленна. При использовании жгута оптимальное время наложения — не более 2 минут.

Как влияет: Жгут, наложенный на 4 минуты, завысит показатель гемоглобина в среднем на 4 г/л, а на 6 минут — еще на 4 г/л. Эти различия могут оказаться очень значительными для людей с анемиями.

Широко распространенная ошибка преаналитического этапа — «перепутанные анализы». Поэтому основное правило медсестры — перед каждым взятием крови идентифицировать пациента!

Фактор № 3. Работа кулаком

Не рекомендуется интенсивно «работать кулаком» и массировать место введения иглы. Стаз крови изменит основные количественные показатели, а также возможно попадание форменных элементов из предлежащих тканей, что затруднит морфологическую интерпретацию лейкоцитарной формулы.

Как влияет: Изменится количество лейкоцитов за счет примаргинального пула. Как правило, этот показатель будет завышен.

Фактор № 4. «Плохая» вена

Нельзя брать кровь из вены, в которую проводится введение лекарств и растворов. Это позволит избежать изменения количественных показателей и расчетных индексов («разведение»).

Как влияет: Гепаринизированная кровь, кристаллоидные растворы и растворы для парентерального питания могут существенно повлиять на структуру мембран и повысить вероятность разрушения клеток, особенно атипичных и патологически измененных, а также завысить значения гемоглобина.

Фактор № 5. В пробирке дело…

Для забора крови лучше использовать вакуумные пробирки унифицированного объема, поскольку это позволит избежать повреждения форменных элементов, особенно эритроцитов. На практике при переходе лаборатории от одного типа пробирок на другой возможно искажение результатов ОАК, которое не зависит от основного заболевания пациента.

Как влияет: Возможно изменение показателя количества гемоглобина (как в сторону завышения, так и в сторону занижения), а также связанных с ним расчетных индексов (MCH, MCHC).

Три причины вариабельности результатов ОАК, связанные с пациентом:

- Биологическая вариация: межиндивидуальная (раса, пол, возраст) и внутрииндивидуальная (биоритмы, беременность, диета, физическая активность, употребление алкоголя, курение);

- Внешние условия (климат, атмосферное давление, стресс, наркотики, лекарственные препараты);

- Изменение положения тела (переход из положения лёжа в положение сидя или стоя) приводит к гидростатическому проникновению воды и фильтрующихся веществ из внутрисосудистого пространства в интерстициальное. Возможно увеличение концентрации гемоглобина, гематокрита, количества лейкоцитов.

Фактор № 6. «Тощак»

Взятие крови рекомендуется производить рано утром после 12‑часового голодания и отсутствия изменений в питании в течение 24 ч. Пациенту накануне следует лечь в обычное время и встать не позднее чем за час до взятия крови (базовое состояние).

Как влияет: Важно для показателя гемоглобина. Мутность пробы, даже незначительная, извращает фотометрические данные. Гемоглобин, вероятно, будет завышаться, что отразится на контроле пациентов с анемиями. Контролем за правильностью измерения гемоглобина может служить показатель МСНС.

Фактор № 7. Потрудился-понервничал

Физическая нагрузка, особенно интенсивная или непривычная для пациента, может завысить показатели ОАК, а именно — количество эритроцитов, лейкоцитов и гематокрит. На количество лейкоцитов также повлияют психоэмоциональные нагрузки. При этом хронический тяжелый стресс рассматривается как базовое патологическое состояние, а учитываются острые стрессы, например, при чувствительности к обслуживанию в муниципальных учреждениях.

Как влияет: Для биологической вариации наиболее чувствительный показатель — лейкоциты. Физическое перенапряжение в сочетании с отклонениями показателя времени забора материала может изменить количество лейкоцитов на ± 4×109/л.

Фактор № 8. «Случайное» курение

Обязательный момент, который должен быть учтен клиницистом, — это курение. Условие, когда пациент — хронический курильщик, расценивается как базовое состояние. Если человек был вынужден отказаться от курения и данный факт неизвестен лечащему врачу, то изменению в ОАК подвергается количество эритроцитов, тромбоцитов и гематокрит, причем изменения могут иметь различный характер. Особое внимание следует обратить на подростков — контингент пациентов редко и нерегулярно курящих.

Как влияет: «Внезапное» курение перед сдачей анализа крови может завысить количество эритроцитов на 10%.

Фактор № 9. Препараты/лекарства

Медикаменты и их метаболиты могут изменять показатели ОАК за счет физико-химического влияния на методику выполнения или из‑за их взаимодействия с прибором и реактивами.

Если пациент принимает медикаменты, особенно в больших дозировках, например жаропонижающие, анальгетики, антибиотики, спазмолитики, необходимо учитывать влияние их метаболитов на рН крови. Чем больше лекарственных препаратов примет пациент непосредственно перед сдачей крови, тем выше вероятность искажения результата. Кроме того, присутствие активных метаболитов существенно сокращает стандартизированное время, отведенное для анализа. Для ОАК оптимальным временем выполнения считается 2 часа, в пределах которых материал остается максимально стабильным. Для ОАК, подсчитанного на гематологическом анализаторе, данное время составляет 6 часов. Для ОАК в случае если пациент принимал большое количеством лекарственных веществ, время может сократиться до 30 минут при любом варианте исследования.

Жизненно необходимые препараты должны приниматься в обычном режиме! Наличие их в крови — это базовое состояние, от которого оценивается динамика.

Как влияет: Когда анализ крови с метаболитами лекарственных средств проводится позднее установленного временного интервала, изменяется объем лейкоцитов, увеличивается объем эритроцитов, что приводит к ошибкам морфологической дифференцировки лейкоцитов и расчетных эритроцитарных индексов.

Количество тромбоцитов при приеме дезагрегантов (НПВС, ацетилсалициловой кислоты) может быть занижено анализатором. Ложное завышение индекса MCV может происходить при гипергликемии и кетоацидозе вследствие гиперосмолярности плазмы.

При превышении лекарственных метаболитов в крови изменятся морфологические характеристики нейтрофилов и моноцитов, сократятся объемы и изменится форма остальных элементов анализа крови. У практически здоровых людей изменение основных параметров клеток существенных изменений в подсчете не вызовет. Состояние патологических элементов при тяжелых заболеваниях не поддается стандартизации, единственное требование — это минимизация времени до начала анализа.

Фактор № 10. Время

Общее правило транспортировки любого биологического материала — это доставка в лабораторию как можно скорее.

Как влияет: Кроме изменения морфологии клеток, время доставки может изменить количественные показатели, особенно если был нарушен температурный режим: повышение вязкости крови при ее охлаждении во время хранения или транспортировки, наличие микросгустков из‑за плохого перемешивания с антикоагулянтом сразу после забора крови. Наиболее чувствительный показатель — это эритроциты: произойдет ложное занижение их числа.

Врачам пригодится

Увидели, что «лаборатория врет», — проверьте: откуда был взят материал, кем и в каких условиях. Корректным считается сравнение показателей, выполненных в одних и тех же условиях (лаборатория, персонал, методика).

Разузнайте у пациента, что было до анализа: физическая нагрузка, стресс, прием препаратов, курение. Предупреждайте пациентов, что перед анализом, если нет острой необходимости, прием препаратов лучше отложить. Идеально воздержаться от медикаментов 12 часов — это стандартный период полувыведения для большинства лекарственных средств. Предупредите пациента о соблюдении состояния психоэмоционального и физического покоя перед процедурой взятия крови.

И только исключив факторы, которые могли повлиять на преаналитический этап, можно сопоставить полученные изменения с клиническими показателями пациента, чтобы оказать ему качественную медицинскую помощь.