В данной статье рассмотрена проблема дисграфии у детей с ринолалией. За последние годы значительно возросло количество детей с врожденной патологией артикуляционного аппарата, обуславливающей атипичное развитие речи — открытой ринолалии. Проанализировав различный материал, мы приходим к выводу, что многие ученые были заинтересованы дисграфией.

Письмо — это сложный многоуровневый процесс, в котором участвуют различные анализаторы такие как: речеслуховой, речедвигательный, зрительный, двигательный.

Вопрос успеваемости по русскому языку детей с дисграфией представлял всегда собой сложную проблему.

Нами были рассмотрены симптомы, формы, механизм, а так же профилактика, создавались различные методики по коррекции дисграфии при ринолалии.

Для преодоления дисграфии применяют общие подходы. Так же нужно заметить что о дисграфии следует говорить только после того, как ребёнок овладевает техникой письма, а овладевает он не раньше 8-8,5 лет.

Дисграфия у учащихся с ринолалией

За последние годы значительно возросло количество детей с врожденной патологией артикуляционного аппарата, обуславливающей атипичное развитие речи — открытой ринолалии.

Давайте рассмотрим, что же такое ринолалия. Данное заболевание отмечается наличием измененного назализованного тембра голоса. При ринолалии фонация, а так же произношение звуков, значительно отличаются от нормы.

Изменённый тембр голоса – открытый носовой тон — первый раз появляется при лепете, когда ребёнок только начинает произносить первые согласные звуки.

Далее до 7 лет, дети с врожденным незаращением нёба говорят с носовым оттенком, иногда из-за различных особенностей поведения могут говорить тихим голосом.

Речь формируется с запозданием, в основном первые фразы у ребёнка появляются ближе к двум годам, или же намного позже. Импрессивная речь формируется в соответствии с нормой, а экспрессивная испытывает значительные качественные изменения.

Невнятная речь, малопонятные фразы для окружающих, звукопроизношение при данном заболевании поражено полностью.

И мы можем сделать вывод, что дефект фонетико-фонематического строя является основным звеном нарушения при данном заболевании, при этом изначальным считается нарушение фонетического оформления речи.

Определённо всё это оставит свой след в формировании лексико- грамматического строя речи, однако глубочайшие качественные перемены (изменения) его попадаются как правило только при сочетании ринолалии с иными речевыми нарушениями [6].

Определённо, данная тема очень актуальна, уже давно многие учёные исследуют нарушения речи, нарушения голоса, нарушения письма, однако вплоть до нашего времени этот вопрос был и остаётся самой важной проблемой логопедии.

Как уже говорилось, многие учёные занимались данной проблемой, вспомним одних из них: А.Г.Ипполитова изучила основные вопросы программы курса «Логопедии» по теме «Ринолалия» (нарушение артикуляции звуков и фонации), описала методику логопедической работы в дооперационный и послеоперационный период по воспитанию правильной речи.

Другой автор Ермакова И.И. последовательно описала методику коррекционно-воспитательной работы по корректированию фонетической стороны речи при ринолалии [2,3].

Теперь рассмотрим что же такое дисграфия.

Как пишут нам словари:

Дисграфия – частичное расстройство процесса письма, связанное с недостаточной сформированностью (или распадом) психических функций, участвующих в реализации и контроле письменной речи.

Дисграфия проявляется стойкими, типичными и повторяющимися ошибками на письме, которые не исчезают самостоятельно, без целенаправленного обучения.

В психологии сам процесс письма рассматривается как особый вид речевой деятельность, содержащий в себе психофизиологические части.

Одной из психологических предпосылок фонетически правильного письма считается конкретизирование звукового состава записываемой фразы посредством проговаривания. С помощью этого человек устанавливает звуковой состав слова, а так же превращает слышимые звуковые варианты в конкретные обобщённые речевые звуки-фонемы. При произношении слова, человек оценивает артикуляторный состав.

Отсюда следует, чтобы нам, верно, написать слово, нужно владеть не только тонким дифференцированным слухом, но так же и воспринимать компоненты кинестетически. При глубоком нарушении, ребёнок будет испытывать затруднения в обучении письму [1,5,4].

Как же понять, что у ребёнка дисграфия?

Существуют множество диагностик, которые включают в себе анализ письменных работ, обследование устной, а так же письменной речи.

Приведём пример одной из методик, исследование нарушения письменной речи у учащихся (Садовниковой И.Н., Ипполитовой А.Г., Репиной З.А., Ермаковой И.И)

После диагностики, составляется и проводится коррекционная работа по преодолению дисграфии, это подразумевает устранения нарушений звукопроизношений, а так же развития фонематических процессов, грамматики, связной речи, а так же лексики.

Теперь давайте рассмотрим причины дисграфии. Овладение техникой письма состоит в очень тесной взаимосвязи со степенью сформированности всех сторон устной речи таких как: звукопроизношения, фонематического восприятия, лексико-грамматической стороны речи, связной речи.

Отсюда следует, что в основе развития данного нарушения могут лежать те же функциональные и органические причины, которые вызывают дислалию, алалию, дизартрию, афазию, задержку психоречевого развития.

Недоразвития или поражение головного мозга, в различных периодах, может приводить к последующим появлениям дисграфии.

Пренатальный, натальный, постнатальный периоды: патология беременности, родовые травмы, асфиксия, менингиты и энцефалиты, инфекции и тяжелые соматические заболевания, вызывающие истощение нервной системы ребенка.

А так же социально-психологические факторы, например, двуязычие в семье, неправильная к тому же нечеткая речь в социуме, или же вовсе дефицит каких либо речевых контактов, так же может быть причиной невнимательность взрослых людей к речи ребёнка, или же наоборот очень раннее обучение грамоте при отсутствии у него психологической готовности.[8].

Дети с ЗПР, так же с различными нарушениями речи, и дети с конституциональной предрасположенностью составляют группу риска при возникновении у них дисграфии.

У взрослых же данное заболевание, чаще всего формируется после нейрохирургического вмешательства, опухоли головного мозга, или же черепно-мозговой травмы.

Теперь рассмотрим механизм дисграфии.

Письмо — это сложный многоуровневый процесс, в котором участвуют различные анализаторы такие как: речеслуховой, речедвигательный, зрительный, двигательный. Которые осуществляют перевод артикулемя в фонему, далее фонему в графему, и графемы в кинему.

Достаточно высокий уровень развития речи является залогом успешного овладения письмом, в отличие от устной речи, письменная речь может развиваться только при условии целенаправленного обучения.[10].

Патогенез дисграфии связан с несвоевременное становление процесса летерализация функций головного мозга. Установления доминантного по управлению речевыми функциями большого полушария. В норме эти процессы должны быть завершены к началу школьного обучения ребёнка.

Если происходит задержка латерализации, если есть у ребёнка скрытое левшенства, то процесс письма нарушается, а именно процесс осуществления. При дисграфии нормой считается несформированность ВПФ (восприятия, памяти, мышления), эмоционально-волевой сферы, зрительного анализа и синтеза, оптико-пространственных представлений, фонематических процессов, а так же слогового анализа и синтеза, лексико-грамматической стороны речи.

Если смотреть с психолингвистической точке зрения , механизм дисграфии рассмотрен, как операционное нарушение письменного высказывания: так же замысла и внутреннего программирования, лексико-грамматического структурирования, деления предложения на слова, фонематического анализа, соотнесения фонемы с графемой, зрительный и кинестетический контроль, а именно моторная реализация письма .

Какие же симптомы бывают при дисграфии?

1. Типичные и повторяющиеся на письме ошибки стойкого характера.

2. Смешение и замена графически сходных рукописных букв (ш-щ, т-ш, в-д, м-л)

3. Фонематически сходные звуки на письме (б–п, д–т, г–к, ш-ж);

4. Искажение буквенно — слоговой структуры слова (пропусками, перестановками, добавлением букв и слогов)

5. Нарушение слитного и раздельного написания лов

6. Аграмматизм на письме (нарушением словоизменения и согласования слов в предложении).

7. При данном заболении, дети пишут медленно

8. Почерк детей обычно трудно различим.

9. Так же может быть колебание высоты и наклона букв.

10. Соскальзывание со строки

11. Замена прописных букв строчными или же наоборот.

Так же нужно заметить что о дисграфии следует говорить только после того как ребёнок овладевает техникой письма, а овладевает он не раньше 8 -8,5 лет.

При выявлении органических причин дисграфии,исключая дефекты зрения и слуха, которые так же могут привести к нарушению письма, необходимы консультации различных специалистов невролога (детского невролога), офтальмолога (детского окулиста), отоларинголога (детского ЛОРа). Так же нужны обследования уровня сформированности речевой функции, такие обследования проводят логопеды.

Что касается предупреждении дисграфии, его следует начинать ещё до начального обучения, до того как ребёнок познаёт грамоту.

В профилактику дисграфии включают целенаправленное развитие ВПФ, которое способствует нормальному овладению процессами письма и чтения, а так же сенсорных функций, и пространственных представлений, слуховых и зрительных дифференцировок, конструктивного праксиса, графо моторных навыков.

Своевременная коррекция нарушений такого вида деятельности, как нарушение устной речи, имеет очень важное значение преодоление фонетического, фонетико-фонематического и общего недоразвития речи.

Вопрос успеваемости по русскому языку детей с дисграфией представлял всегда собой сложную проблему. При коррекционной работе осуществляется совместная работа, а именно проверка контрольных работ по русскому языку, логопедом и учителем выделение специфических дисграфических ошибок, которые не должны учитываться при выставлении оценки.

Какая же задача диагностики? Разграничение дисграфии с элементарным незнанием правил правописания, так же определение форм дисграфии.

Обследование при нарушении дисграфии проходит в несколько этапов.[9]

1. Изучение и анализ письменных работ.

2. Строение артикуляционного аппарата, ручная моторика, и т.д

3. Оценка состояния звукопроизношения, фонематический анализ и синтез; слуховой дифференциации звуков; слоговой структуры слова; особенностей словарного запаса и грамматического строя речи.

4. Обследование письменной речи; ребенку или взрослому с дисграфией даются задания на списывание печатного и рукописного текста, письмо под диктовку, составление описания по картинке, чтение слогов, слов, текстов и т. п.

На основании анализа типичных ошибок, отраженных в протоколе обследования речи, выносится логопедическое заключение.

В зависимости от различных нарушений выделяются 5 форм дисграфии:

- артикуляторно-акустическую дисграфию, связанную с нарушением артикуляции, звукопроизношения и фонематического восприятия;

- акустическую дисграфию, связанную с нарушением фонемного распознавания;

- дисграфию на почве несформированности языкового анализа и синтеза;

- аграмматическую дисграфию, связанную с недоразвитием лексико-грамматической стороны речи;

- оптическую дисграфию, связанную с несформированностью зрительно-пространственных представлений.

В случае артикуляторно-акустической дисграфии специфические ошибки на письме связаны с неправильным звукопроизношением (как произносит, так и пишет). Если ребёнок заменяет или пропускает буквы на письме, то он повторяет соответствующие звуковые ошибки в устной речи. Артикуляторно-акустическая дисграфия встречается при полиморфной дислалии, ринолалии, дизартрии (т. е. у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи).

Акустическая дисграфия — звукопроизношение не нарушено, но фонематическое восприятие недостаточно сформировано. Отличие ошибки при письме носят характер замен букв, соответствующих фонетически сходным звукам (свистящих — шипящими, звонких – глухими и наоборот, аффрикат — их компонентами).

Нарушение языкового анализа и синтеза, такую дисграфию характеризует нарушение деления слов на слоги, и предложения на слова.

При таком нарушении ученик повторяет , пропускает, и даже переставляет местами слоги, буквы, может дописывать лишние буквы в слове, или наоборот не дописывать окончание слов, пишет приставку отдельно, а слова с предлогами наоборот слитно. Такая дисграфия считается наиболее распространённой среди школьников.

Аграмматическая дисграфия, содержит в себе множество аграмматизс на письме, например неправильным изменением слов по падежам, родам и числам; нарушением согласования слов в предложении; нарушением предложных конструкций (неправильной последовательностью слов, пропусками членов предложения и т. п.). Данный вид дисграфии обычно сопутствуется общим недоразвитием речи, обусловленному алалией, дизартрией.

Оптическая дисграфия, замена или смешивание графически сходные буквы.

Если нарушается узнавание и воспроизведение изолированных букв, говорят о литеральной оптической дисграфии; если нарушается начертание букв в слове, — о вербальной оптической дисграфии. К типичным ошибкам, встречающимся при оптической дисграфии, относится не дописывание или добавление элементов букв (л вместо м; х вместо ж и наоборот), зеркальное написание букв.[5]

Так же очень часто при нарушении дисграфии выявляются и неречевые симптомы : неврологические нарушения, снижение работоспособности, отвлекаемость, гиперактивность, снижение объема памяти и др.

Обследовав и изучив, логопед приступает к коррекции, и выстраивает свою логопедическую работу с учетом механизмов и форм нарушения.

Для преодоления дискграфии применяют общие подходы. Суть метода общих подходов представляется в виде восполнения пробелов звукопроизношения и фонематических процесса; формирование грамматической стороны речи и пополнение словарного запаса, а также развитие грамотной, членораздельной, связной речи. Развитие памяти, пространственного и слухового, аналитико-синтетической деятельности, мышления, двигательной сферы имеет наибольший приоритет в структуре подходов логопедических занятий направленных на коррекцию дисграфии. Приобретенные навыки устной речи укрепляются при помощи письменных упражнений.

Лицам, страдающим дисграфией и аграфией, так же может быть назначен курс терапии с применением медикаментов с последующей реабилитацией. Реабилитация проходит с применением гидротерапии, массаж, физиотерапия, ЛФК.

Список литературы:

1. Боскис Р.М., Левина Р.Е.// Нарушение письма при некоторых расстройствах артикуляции у детей. /ИЗВЕСТИЯ АПН РСФСР 1948. — ВЫП. №15. -2014.

2. Ермакова И.И. Коррекция речи и голоса у детей и подростков: Кн. для логопеда. /- 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение: АО «Учеб. лит.», 2011.

3. Ипполитова А.Г. Открытая ринолалия: Учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов // Под ред. О.Н. Усановой. /- М.: Просвещение, 1983.

4. Лурия А. Р. Очерки психофизиологии письма // Письмо и речь: Нейролингвистические исследования. //- М.: ИЦ «Академия», 2002.

5. Лалаева, Р. И. Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у младших школьников / Р. И. Лалаева, Л. В. Бенедиктова. — СПб.: СОЮЗ, 2001.

6. Логопедия / Под ред. Л. С.Волковой. — М.: Владос, 2007.

7. Мазанова, Е. В. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий с младшими школьниками / Е. В. Мазанова. — М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. — 88 с.

8. Немцова, Н. Л. Зеркальные ошибки письма / Л. Н. Немцова. – М., 2006.

9. Основы теории и практики логопедии / Под ред. Левиной Р.Е.

10. Поваляева М.А. Справочник логопеда //- Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002.

11. Корнев, А. Н. Нарушения письма и чтения у детей / А. Н. Корнев. — СПб.: Дом МиМ, 1997.

Вся информация взята из открытых источников.

Если вы считаете, что ваши авторские права нарушены, пожалуйста,

напишите в чате на этом сайте, приложив скан документа подтверждающего ваше право.

Мы убедимся в этом и сразу снимем публикацию.

Проблема, связанная с неумением воспроизводить артикуляционно-фонологические противопоставления в языке, сопровождаемые недостаточным звучанием голосового аккомпанемента, становится препятствием для умения четко различать звуки, как в устной, так и письменной речи [2].

Замена букв обусловлена отсутствием кинестетической опоры, которая не позволяет ребенку опереться на артикуляционные различия при уточнении звукового состава слова. Как показывает практика, в устной речи происходит недостаточное различение одного признака попарно противопоставленных фонем, в результате чего происходит и замена букв. Дети, страдающие патологией, сталкиваются с проблемой смешений, отражающих более сложные фонематические связи и приводящие к грубым искажениям письменной речи. В качестве примеров таких смешений можно выделить [3]:

- «Дорога» – дорона, дорода, дорота;

- «Щенок» – ченок, сенок, хенок, тенок и т.д.

Таким образом, проблема замены букв, которые соответствуют конкретным гласным и согласным звукам, говорит о несформированности фонем, недостаточном различении фонем, а в результате неполноценности артикуляционного анализа.

Для правильного написания слова недостаточно выделения и уточнения его звуковой характеристики, следует четко разграничивать звуки по их кинестетическим основам, а также по месту и способу образования. На практике частым случаем является нарушение одной из психологических предпосылок письма, а именно проговаривание звукового состава записываемого слова, не помогающего конкретизировать звуковой состав слова.

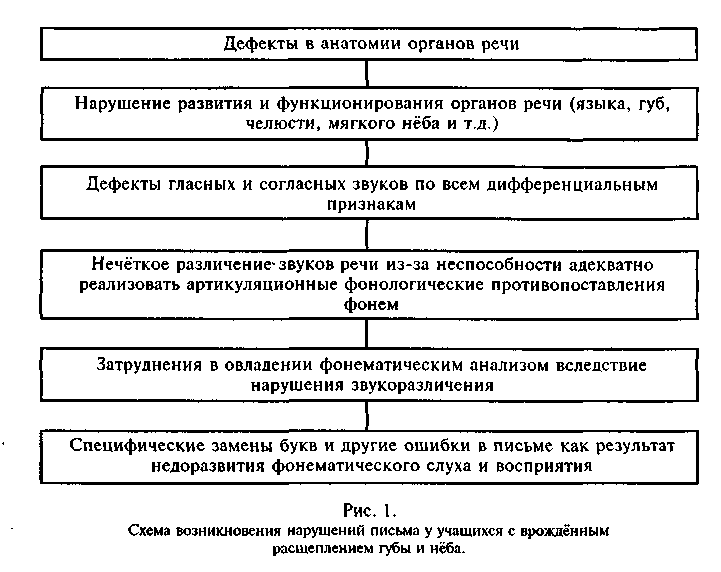

Кроме того, ребёнок не может превратить слышимые в этот момент звуковые варианты в фонемы. Важно понимать, что появление нарушения письма у учащихся с ринолалией происходит в результате последовательности таких действий [3]:

- Возникновение дефектов в анатомии органов речи

- Нарушение развития и функционирования органов речи, таких как мягкое нёбо, язык губы, челюсти и т.д.

- Возникновение дефектов гласных и согласных звуков по всем дифференциальным признакам.

- Дети с врождённым расщеплением губы и нёба сталкиваются с проблемой нечеткого различения звуков речи в результате неспособности адекватно реализовать в движениях артикуляции фонологические противопоставление фонем.

- Расщепление губы и нёба приводит к затруднениям во владении фонематическим анализом в результате нарушения звука развлечения.

- В результате развития данной патологии происходит специфические замены букв и иные ошибки в письме.

Как показывает практика логопедической деятельности с детьми с врожденным расщеплением губы и нёба, наиболее характерной проблемой при письменной речи становится замена букв, отражающая недоразвитие фонематической системы языка. Для понимания данной проблемы можно воспользоваться некоторыми примерами [3]:

1. Специфическая замена букв, которые соответствуют ротовым и носовым звукам: п-н, л-н, д-н, т-н, м-б, б-м. Взаимное замещение букв, которые соответствуют носовым звукам: м-н, н-м. Эти ошибки показывают, как носовой оттенок речи воздействует на процесс образования фонем.

2. Дети с ринолалией сталкиваются с проблемой замены большого количества гласных звуков, при этом не только безударных, но и ударных.

3. Дети с рассматриваемой патологией могут допускать замену гласных, обозначающих мягкость предшествующего согласного звука.

4. Недостаточное различение твердых и мягких звуков сопровождается ошибками при употреблении букв «ы», «и».

5. Не имение различать твердые и мягкие звуки также приводит к проблеме употребления мягкого знака.

6. Употребление звонких и глухих звуков часто специфически заменяется детьми с врожденным расщеплением губы и нёба.

7. При письме дети с ринолалией часто допускают ошибки, связанные с заменой звонких глухими звуками и наоборот.

8. Следует отметить, ошибки, связанные с взаимной заменой букв, которые соответствуют свистящим звукам. Здесь же следует указать на ошибки при письменной речи, возникающие в результате замены букв, которые соответствуют свистящим и шипящим звукам.

9. Еще одной распространенной ошибкой является расщепление аффрикат.

10. Дети с ринолалией неправильно употребляют согласные звуки, и данные ошибки целесообразно рассматривать в одной большой группе.

- Взаимозамещение букв, которые соответствуют звукам т-д-к-г-х.

- Смешение букв, которые соответствуют звукам б-в-д-ф-т-п.

- Замена буквой «х» букв, которые соответствуют свистящим и шипящим звукам.

- Смешение букв, которые соответствуют звукам: «л»-«в»; «л»-«я»; «л»-«у».

- Взаимное замещение букв, которые соответствуют звукам «р», «л».

11. Сокращение стечений согласных. Например: «пицы» — «птицы»; «девока» – «девочка» и т.д.

Опускание букв. Например: «устах» – «в кустах».

Вставка лишних букв. Например: «надерели» – «надели».

Недописывание окончаний. Например: «бели» – «белый».

Следует отметить, что такие ошибки встречаются у детей с нормальным речевым развитием, но, тем не менее, в письменной речи дети с фонетико-фонематическим недоразвитием наиболее часто сталкиваются с данной проблемой. Огромное количество указанных выше ошибок объясняют тем, что у детей недостаточно фонематическое развитие [4].

Таким образом, соответствие ошибок в употреблении букв дефектам произношения отражает непосредственную связь между специфическими заменами в письменной речи детей. Важно отметить, что ошибки, допускаемые детьми с ринолалией в письменной речи, распространяются не только на звуки, с произношением которых у детей возникают проблемы, но и на всю звукобуквенную систему.

Подобное соотношение дефектов произношения и ошибок при письменной речи обусловлено тем, что для каждой фонемы представлена особая совокупность дифференциальных признаков, на которых она противопоставляется другим фонемам.

Для каждой фонемы характерна некая совокупность смыслоразличительных признаков. В русском языке к смыслоразличительным признакам относят: твердость-мягкость; глухость-звонкость; участие нёбной занавески; способ и место образования [1].

В связи с этим не одну фонему не рассматривают вне общего звукового фона и её отношения к другим фонемам, от которых её отличают те или иные признаки. В целом, несформированные представления о звуковом составе слова ярко отражаются в поисковой ситуации, а именно в многочисленных повторениях отдельных сегментов слова и исправлениях в текстах диктантов.

Низкая способность улавливания звуковых отношений, которые составляют систему фонем русского языка, отражается как в письменной речи детей, так и в процессе выполнения специальных заданий, таких как: отбор слов, начинающихся с определенных звуков, изображение предметов, узнавание слогов с оппозиционными звуками и т.д. [5]

Несмотря на серьезность проблемы ринолалии в логопедии разрабатывают методы коррекционной работы с детьми в зависимости от вида и степени выраженности патологии.

Особенности

чтения и письма у детей с ринолалией:

причины дисграфических ошибок; замены

и смешения букв на письме, обусловленные

фонематическим недоразвитием; пропуски

и добавления лишних букв.

Предупреждение

нарушений письменной речи в процессе

логопедической работы с ребенком с

ринолалией.

Роль артикуляции

в процессах письма

Нарушения

письма у детей с ринолалией изучаются

давно, но до настоящего времени этот

вопрос остаётся одной из актуальных

проблем логопедии. Своевременное

выявление нарушений письма, чтения,

точное определение их патогенеза в

каждом отдельном случае, отграничение

дисграфий от ошибок письма иного

характера чрезвычайно важно для

построения системы логопедической

работы.

Около

50% школьников, имеющих врождённую

расщелину

губы и нёба, испытывают значительные

затруднения в овладении

грамотой и правописанием. При

рассмотрении речевой

патологии необходимо использовать

принцип

системного подхода Системный

анализ речевой деятельности, подчинённый

принципу развития, раскрывает связи,

существующие

между функцией речедвигательного

анализатора и слухового восприятия,

между произносительной деятельностью

и формированием

фонематических представлений, между

устной и письменной речью.

В

современной психологии процесс письма

рассматривается как особый

вид речевой деятельности (А. Р. Лурия,

Р. Е. Левина, Р. М. Боскис,

Л. С. Цветкова и др.), который включает в

себя ряд психофизиологических

компонентов. Одной из психологических

предпосылок фонетически правильного

письма является уточнение звукового

состава

записываемого слова через проговаривание.

Кроме того, с помощью

проговаривания человек превращает

слышимые в данный момент

звуковые варианты в чёткие обобщённые

речевые звуки фонемы.

Произнося слово, он анализирует его

артикуляторный состав.

Значит, чтобы правильно написать слово,

школьник должен не только обладать

тонким дифференцированным слухом, но

и воспринимать его элементы кинестетически,

т. е. владеть чёткой артикуляцией. В

случае грубого нарушения произношения

ребёнок начинает испытывать

значительные затруднения в обучении

письму.

Исследуя

закономерности развития детской речи,

А. Н. Гвоздев отмечает, что общий ход

усвоения ребёнком звуковой стороны

речи

определяется совместным действием

слуховой и моторной сфер.

Таким

образом, учёные считают, что восприятие

звуков речи и их произношение это два

взаимосвязанных и взаимообусловленных

процесса,

уточняющих и дополняющих друг друга.

На

исключительное значение артикуляции

в формировании письменной

речи указывает А.Р. Лурия. Выясняя, какую

роль в процессе письма играют речевые

кинестезии, он пришёл к заключению,

что проговаривание записываемого слова

является не просто «аккомпанементом*,

письма, но существенной его составной

частью:

«Такое „проговаривание» позволяет

уточнить подлежащие написанию звуки,

отделить близкие звуки друг от друга и

превратить

недостаточно ясные звуковые нюансы в

чёткие фонемы».

В

экспериментах Л. К. Назаровой, проведённых

в первом

классе массовой школы, ученики, лишённые

возможности проговаривать

записываемое слово, сделали в 7 раз

больше ошибок, чем учащиеся

контрольного класса.

Дисграфия

у учащихся с ринолалией.

Генезис

нарушения письма.

Анатомические

дефекты органов речи приводят

к компенсаторному перемещению

артикуляционных зон, в результате чего

образуются неправильные способы

овладения звуками.

Так,

при произнесении гласных отмечается

недифференцированная

артикуляция с затушёвыванием

противопоставления звуков

по признаку высоты, ряда и огубленности.

Гласный

а

артикулируется

при почти закрытом рте с некоторым

подниманием спинки языка и оттягиванием

его кончика назад.

Произнесение

гласных заднего ряда верхнего и среднего

подъёма у,

о

характеризуется

излишним подъёмом спинки языка и

недостаточной

лабиализацией, что

сближает

эти два звука в произношении.

Гласный

переднего ряда среднего подъёма э

произносится с чрезмерным

поднятием спинки и корня языка и

оттягиванием его кончика

назад, в результате э

получает

звучание, близкое к звуку ы.

При

произнесении гласного переднего ряда

верхнего подъёма и

кончик

языка оттягивается назад, что сближает

этот гласный в произношении

со звуком ы.

Все

гласные звуки, произносятся с носовым

оттенком: менее ринофонически

звучит а,

наиболее

назализованными в произношении

оказываются

и,

у.

Весьма

распространены дефекты произношения

согласных звуков.

Свистящие с,

з

артикулируются

с чрезмерным подниманием корня и

спинки языка и оттягиванием кончика

его назад. Для них характерен шипящий

сигматизм.

Акустически они воспринимаются как

нечто

среднее между звуками с

— ш,

з ж.

Довольно

часто отмечается боковое

и мягкое произношение, нередко мягкое

произношение свистящих

звуков сочетается с боковым. Наблюдается

замена звука з

искажённым

звуком с.

Свистящие

звуки оказываются наиболее назализованными

в произношении, что отражается на их

внятности.

Характерным

недостатком произношения шипящих ш,

ж

является

смягчение и сближение их со свистящими

с,

з.

Звуки

ш

и

ж

артикулируются

с подниманием средней части спинки

языка, опусканием

и оттягиванием его кончика назад, что

и обусловливает их мягкое

произношение.

Нередко наблюдается боковое произношение,

замена

звуков ш,

ж

искажёнными

с,

з. Согласный

щ

в

основном заменяется

звуками тис

или звуком ш.

Произнесение

аффрикат ц

и

ч

характеризуется

расщеплением их на составляющие части,

тенденцией к сближению звука ч

со

звуками щ,

ц

или

полным отождествлением

с последним.

Затруднённость

тонких движений задней части спинки

языка приводит

к тому, что звуки к,

г

у

учащихся с ринолалией отсутствуют,

заменяются

фрикативным х

или

искажёнными г,

д.

Наблюдается

оглушение

звука г. Звуки т,

д

смягчаются

и сближаются со звуками к,

г.

В

случае дефектного произнесения они

артикулируются с подниманием

средней части спинки языка и оттягиванием

кончика его назад, в

результате чего получаются звуки,

близкие к звукам к,

г.

При

патологическом

состоянии полости носа и носоглотки, а

также при тяжелой форме назальности

звуки т

и

д

заменяются

носовым звуком н.

Наблюдается

также замена звука д

искажённым

звуком г.

Наиболее

распространёнными дефектами произношения

согласного

р

являются

задненёбное,

боковое, одноударное произношение,

замена р

звуком

л.

Звук

л

произносится

чаще всего смягчённо,

при тяжёлой форме назальности заменяется

звуком н, нередко наблюдается

боковое произношение, замена звуком в.

Губы

при произнесении звука м

малоподвижны,

почти не принимают

участия в звукообразовании. Значительное

сходство звучания носовых

звуков, а также стирание артикуляционных

различий между ними

затрудняет их дифференциацию на слух,

что, в свою очередь, препятствует

формированию каждой из этих фонем как

самостоятельного

образования. Нередко наблюдаются замены

носовых

мин

парными

согласными б,

д,

что

обусловлено не только дефектами

нёбно-глоточного

замыкания, но и патологическим состоянием

полости носа

и носоглотки.

Таким

образом, недостатки произношения у

учащихся с ринолалией выражаются в

отсутствии звуков, их искажении,

различного рода

заменах, а также в сближении артикуляционных

укладов гласных (уо,

ао, ыu

и

др.) и согласных звуков (сш,

зж, чщ, ч ц,

тк, дг, т~х, рл, мн, твёрдых

и мягких и т.д.). Это

связано с ограниченной

подвижностью губ, челюсти, с патологическим

состоянием

носа и носоглотки, с неправильным

развитием и функционированием

языка в результате его усиленной работы

(главным образом корня

и боков) для проталкивания пищи и в силу

создавшейся привычки закрывать им

расщелину нёба (корень языка утолщён,

западает назад, к глотке, задняя часть

спинки имеет тенденцию подниматься

кверху, кончик оттянут от нижних резцов

и не принимает участия в артикуляции).

Стирание

противопоставленности

звуков

по признаку «ротовой носовой», к

затушёвыванию различий в артикуляции

их не

только по месту, но и по способу образования

(фрикативный смычный аффриката

дрожащий). Недифференцированная

артикуляция

гласных и согласных звуков.

Наряду

с перечисленными недостатками произношения

у детей отмечается

специфическая окраска гласных и согласных

звуков щелкающий

призвук, храп, свист, придыхание,

гортанность, т.е. страдает не

только артикуляция, но и развитие

просодических элементов речи.

Чтобы

правильно написать слово, недостаточно

выделить и уточнить

его звуковую характеристику, необходимо

также чётко разграничивать звуки по их

кинестетическим основам, по месту и

способу образования.

У

детей с ринолалией оказалась нарушенной

одна из психологических

предпосылок письма проговаривание

записываемого слова,

помогающее не только конкретизировать

звуковой состав слова,

но и превратить слышимые в данный момент

звуковые варианты в

чёткие речевые звуки — в фонемы.

Открытая ринолалия

Открытая ринолалия – это комплексное нарушение артикуляционного и фонационного механизмов речи, обусловленное несостоятельностью небно-глоточного смыкания. Сопровождается дефектами звукопроизношения, тембра голоса, назальной окраской речи. На этом фоне вторично нарушается фонематический слух, лексическо-грамматические процессы, овладение письменной речью. Речевая патология диагностируется в рамках обследования речевого аппарата, состояния различных сторон речи, голоса, дыхания. Логопедическая коррекция ринолалии проводится на до- и послеоперационном этапах, включает массаж неба, специальную гимнастику, развитие всех речевых компонентов.

Общие сведения

Открытая ринолалия ‒ врожденная либо приобретенная речевая патология, при которой грубо нарушается артикуляция звуков, голосоподача, просодика. Согласно данным, встречающимся в медицинской литературе, ежегодно в России рождается 3,5-5 тыс. детей с лицевыми расщелинами. Именно они составляют основной контингент пациентов с открытой формой ринолалии. Частота такой патологии составляет 1 случай на 700-1000 новорожденных. Как челюстно-лицевые пороки, так и открытая ринолалия чаще встречаются у лиц мужского пола (соотношение М:Ж = 6:4).

Открытая ринолалия

Причины

Открытая ринолалия обусловлена наличием аномального сообщения между ротовой и носовой полостью. Причины данного явления могут иметь органическое или функциональное происхождение. Чаще всего этиология открытой ринолалии связана со следующими патологическими состояниями:

- Врожденные расщелины ЧЛО. К ним относятся несращение верхней губы («заячья губа»), альвеолярного отростка челюсти, твердого и/или мягкого неба («волчья пасть»), укорочение мягкого неба. Данные аномалии могут встречаться изолированно либо в сочетании друг с другом. Особенно тяжелые дефекты речи отмечаются при сквозных расщелинах.

- Перфорации неба. Травматические повреждения небной кости возникают в результате ранений. Дефекты мягкого и твердого неба могут образоваться при саркоидозе, гранулематозе Вегенера, инфекциях полости рта (туберкулезе, третичном сифилисе). У наркоманов встречается кокаин-индуцированная перфорация неба, вызванная интраназальным применением наркотика.

- Параличи и парезы неба. Гипокинез мягкого неба может быть обусловлен поражениями языкоглоточного, блуждающего нервов при опоясывающем герпесе, дифтерии. Центральные параличи, сопровождающиеся открытой гнусавостью, развиваются при инсульте, сирингобульбии, опухолях ствола мозга.

- Рубцы в области неба. Наличие рубцовых изменений ограничивает подвижность небной занавески, затрудняет ее смыкание с задней стенкой глотки. Такими последствиями могут сопровождаться оперативные вмешательства, ожоги, травмы.

Факторы риска

Факторами, способствующими формированию врожденных челюстно-лицевых аномалий и открытой ринолалии, выступают:

- наследственная отягощенность;

- негативные влияния на развивающийся плод: радиационное излучение, контакт беременной с промышленными и бытовыми химикатами, бесконтрольный прием ЛС, курение, употребление алкоголя, наркотических веществ;

- внутриутробные инфекции: коревая краснуха, паротит, токсоплазмоз;

- дисбаланс нутриентов: гиповитаминозы, гипервитаминозы, дефицит микроэлементов;

- общие заболевания матери: почечные, эндокринные, сосудистые, анемия;

- поздняя беременность.

Патогенез

Небо представляет собой горизонтальную диафрагму, разобщающую носовую и ротовую полость. Передние две трети неба представлены костной частью ‒ твердым небом; задняя треть – мышечно-апоневротической пластинкой ‒ мягким небом. Небо принимает участие в обеспечении физиологического акта глотания, фонации, артикуляции.

При небно-глоточного недостаточности изменяется аэродинамический механизм звукообразования. Анатомический или функциональный дефект приводит к невозможности разобщения ротовой и носовой полости. При артикуляции ротовых звуков воздушный поток свободно выходит через нос, что вызывает назальную окраску оральных звуков – ринофонию. К образованию задненебных согласных подключается глоточный резонатор – наблюдается явление фарингализации.

Наряду с фонацией и артикуляцией страдают функции глотания, дыхания. Во время приема пищи происходит регургитация пищи через небное отверстие в полость носа. Вдыхаемый атмосферный воздух, не успевая согреться, сразу попадает в дыхательные пути.

Классификация

В зависимости от возраста манифестации открытая ринолалия делится на врожденную и приобретенную. Первая возникает вследствие внутриутробных пороков, вторая – в результате патологий, развившихся в течение жизни.

По причинам небно-глоточной несостоятельности в практической логопедии различают 3 формы открытой ринолалии:

- Органическую. Вызвана анатомическими дефектами челюстно-лицевой области.

- Функциональную. Связана с гипофункцией мягкого неба без явных признаков органического повреждения последнего.

- Смешанную. Обусловлена сочетанием анатомических и функциональных дефектов смыкания небно-глоточного свода.

Возможно, здесь скрыты шокирующие фото медицинских операций

Лицевые расщелины — самая частая причина открытой ринолалии у детей

Симптомы открытой ринолалии

Физическое развитие

Наличие врожденной небной расщелины неблагоприятно влияет на физическое развитие ребенка. Из-за того, что молоко попадает в дыхательное горло, с первых дней жизни становится невозможным грудное вскармливание. Так как дети с открытой ринолалией не могут осуществлять полноценные сосательные движения, их вынужденно переводят на зондовое питание, кормят из пипетки или ложечки.

При менее грубых дефектах возникает поперхивание, кашель, срыгивание. Следствием недостаточного питания становится гипотрофия. Нарушение полноценного дыхания и глотания обусловливает рецидивирующие инфекции ЛОР-орагнов: евстахииты, отиты, трахеобронхиты.

У детей с ринолалией отмечается аномальное развитие зубных рядов: прорезываются сверхкомплектные зубы, которые растут в два ряда, вне зубных дуг. Из-за недостаточного питания и дефицита микроэлементов зубы подвержены кариозному разрушению.

Психический статус

Психический онтогенез при наличии открытой ринолалии может протекать различно. Некоторые дети имеют нормальный интеллект, другие ‒ задержку психического развития или умственную отсталость. Для многих пациентов характерны микропризнаки неврологической дисфункции: асимметрия носогубных складок, нистагм, гипервозбудимость. Отмечается снижение оральной чувствительности, нарушение стереогнозиса.

Речевое развитие

Речевая функция при открытой ринолалии страдает в большей степени. Лепетный период протекает малоактивно, вокализации не получают мелодической окраски, звуки и слоги произносятся монотонно, иногда беззвучно. Появление первых слов задерживается до 2-летнего возраста и позже. Развитие всех сторон речи протекает искаженно.

Ввиду формирования компенсаторной артикуляции (оттягивание корня языка вглубь полости рта и его высокий подъем, недостаточно активное участие губ, гипертонус мимических мышц) искажаются практически все группы звуков. Ротовые фонемы обретают носовую тональность, задненебные – гортанный призвук. Наиболее специфическими для открытой ринолалии являются следующие нарушения:

- замены, смешения гласных звуков (а-о, о-у, ы-и);

- усредненное произношение согласных: переднеязычные близки к [Н], губные и губно-зубные – к [М];

- свистящий и шипящий сигматизм;

- дополнительные призвуки при произношении согласных: шипение, храп, «щелкающие» шумы, придыхание;

- отсутствие вибрантов, различные виды ротацизма;

- дефекты озвончения;

- замены и редуцирование аффрикат.

Устная речь у ребенка с открытой ринолалией плохо понятна, невыразительна. Неполноценные артикуляционные кинестезии приводят к затруднению формирования фонематического слуха. Это негативно сказывается на становлении письменной речи, обусловливает большое разнообразие дисграфических ошибок: замены, пропуски букв, смешение глухих и звонких, аграмматизмы. Чтение осуществляется с ошибками, в медленном темпе, страдает понимание прочитанного текста.

Осложнения

Пациенты с открытой ринолалией некомфортно чувствуют себя в коллективе сверстников, отличаются замкнутостью, застенчивостью, тяжело переживают насмешки окружающих. Дети часто болеют простудными заболеваниями, инфекциями ЛОР-органов и дыхательных путей. Это приводит к общей астенизации, еще более усугубляет речевые и психологические проблемы. Возможно развитие тугоухости различной степени выраженности.

Малоразборчивость, невнятность речи сопровождается коммуникативными затруднениями, сужением социальных контактов. При относительно благоприятной ситуации в речевом статусе имеется фонетическое или фонетико-фонематическое недоразвитие. Однако часто малый объем речевой практики, а также сопутствующие дизартрия и алалия закономерно ведут к общему недоразвитию речи.

Диагностика

Состояние речевой функции у больных с ринолалией оценивает логопед-дефектолог. С учетом ведущей причины и сопутствующих нарушений могут быть показаны консультации челюстно-лицевого хирурга, оториноларинголога, невролога. Логопедическая диагностика открытой ринолалии включает:

- Осмотр артикуляционного аппарата. Производится первичная визуальная оценка строения губ, зубных рядов, прикуса, твердого и мягкого неба. Выявляется наличие неоперированных расщелин, послеоперационных рубцов, парезов. Уделяется внимание подвижности губ и языка, активности мимический мускулатуры, переключаемости артикуляционных движений.

- Исследование дыхательной и фонаторной функции. Определяется тип физиологического дыхания, степень сформированности речевого дыхания, основные характеристики голоса. Для открытой ринолалии типично наличие носовой эмиссии, назализация голоса.

- Обследование устной речи. Подразумевает анализ звукопроизношения, просодических компонентов, фонематических процессов, словарного запаса, грамматической составляющей. Диагностика проводится с использованием дидактических пособий, подобранных с учетом возраста и интеллекта ребенка. По результатам обследования определяется группа речевого нарушения: ФН, ФФН либо ОНР (его уровень).

Медико-диагностический этап выстраивается, исходя из причинного заболевания и планируемого лечения. Пациенту с челюстно-лицевой патологией может быть назначена ортопантомография, рентгенография верхней челюсти, МСКТ лицевого скелета. При функциональных формах открытой ринолалии выполняется мезофарингоскопия, ЭНМГ, рентгенография носоглотки.

Расщелина лица до и после операции

Лечение открытой ринолалии

Дооперационный этап

Целью логопедической работы до операции является формирование подготовительной базы для правильной речи. Грамотно организованный коррекционный процесс способствует более гладкому течению послеоперационного периода. Работа при открытой ринолалии ведется в следующих направлениях:

- постановка речевого (диафрагмально-реберного) дыхания;

- дифференциация носового и ротового выдоха;

- активизация мышц небно-глоточного аппарата;

- постановка звуков, доступных для правильной артикуляции;

- развитие фонематического слуха;

- развитие голосовых модуляций.

Хирургическое лечение

В современной челюстно-лицевой хирургии придерживаются тактики раннего оперативного лечения лицевых расщелин. Первичная пластика несращения губы (хейлопластика) выполняется в сроки от 1 месяца до 1 года, операции при дефектах мягкого неба (велофарингопластика) – в возрасте 6-8 месяцев, твердого неба (уранопластика) – от 1 года до 5 лет.

Вторичное устранение послеоперационных дефектов и косметические операции проводятся в школьные годы. Ввиду того, что в большинстве случаев хирургическое лечение осуществляется поэтапно, оно может растягиваться вплоть до подросткового возраста.

Послеоперационный этап

Постоперационный коррекционный маршрут направлен на формирование физиологического и фонационного дыхания, развитие полного небно-глоточного затвора, совершенствование фонетико-фонематических процессов, автоматизацию всех речевых звуков, нормализацию просодики.

Дополнительно ставится задача устранения гиперназализации. При исходном статусе ОНР совершенствуется лексико-грамматический строй языка. Решению поставленных задач способствуют следующие методы:

- логопедический массаж языка, послеоперационных рубцов, неба;

- артикуляционная гимнастика для губ, щек, языка, небной занавески;

- дыхательная гимнастика;

- голосовые, вокальные упражнения;

- логопедическая ритмика.

Программа реабилитации лиц с открытой ринолалией проводится до достижения максимально приемлемых результатов. Повторная логопедическая помощь может потребоваться в пубертате (если в период мутации голос вновь приобретает назальный оттенок) или после косметической хейлоринопластики, которая обычно выполняется в 18-20 лет.

Прогноз и профилактика

Полное устранение старого речевого стереотипа у ринолаликов возможно при раннем оперативном вмешательстве (до 1-го года), полноценном коррекционно-восстановительном курсе. У 80% подростков и взрослых, прооперированных в более поздние сроки, сохраняются различные остаточные явления: умеренная гнусавость, дефекты артикуляции, охриплость голоса.

Профилактика открытой ринолалии заключается в предупреждении условий для ее возникновения, в первую очередь, – врожденных расщелин лица. Необходимо минимизировать все вредные воздействия на плод, ответственно подходить к планированию и вынашиванию беременности. После рождения требуется раннее начало и планомерное осуществление логопедической работы, своевременно проведение хирургической коррекции.

|

Литература 1. Открытая ринолалия/ Ипполитова А.Г.— 1983. 2. Логопедия. Ринолалия/ Балакирева А.С. — 2011. 3. Ринолалия/ Васильева Е.Е. — 2007. 4. Устранение открытой ринолалии у детей: методы обследования и коррекции/ Соломатина Г. Н., Водолацкий В. М. — 2005. |

Код МКБ-10 R49.2 Q35 Q36 Q37 |

Открытая ринолалия — лечение в Москве

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Дальневосточный

государственный гуманитарный университет»

ФАКУЛЬТЕТ

НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Специальность

050700 «Специальная дефектология»

Специализация

050700.62 «Логопедия»

КУРСОВАЯ РАБОТА

«Нарушение письма у школьников с

ринолалией»

Хабаровск 2015

Содержание:

Введение

3

Глава

1. Роль артикуляции в процессах письма 5

1.1. Речевые кинестезии в

формировании фонематического слуха и восприятия

5

1.2. Речевые кинестезии в

формировании письма 10

Глава 2. Дисграфия у учащихся с

ринолалией. 13

2.1. Генезис нарушения письма

13

2.2. Характеристика нарушений письма

17

2.3. Соотношение между недостатками

произношения и письма 20

Глава

3. Методика устранения нарушений письма 23

3.1.

Развитие артикуляционного праксиса 24

3.2.

Постановка физиологического и речевого дыхания 25

3.3.

Коррекция фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха и

восприятия 26

3.4.

Динамика коррекционного обучения 27

Заключение

29

Список

литературы

32

Введение

Нарушения письма у детей изучаются давно,

но до настоящего времени этот вопрос остается одной из актуальных проблем

логопедии. Своевременное выявление нарушений письма, точное определение их

патогенеза в каждом отдельном случае, отграничение дисграфий от ошибок письма

иного характера чрезвычайно важно для построения системы логопедической работы.

Особую значимость проблема приобретает в практике обучения детей, имеющих

врожденную расщелину губы и нёба.

В данной курсовой работе рассматривается

вопрос о связи между недоразвитием устной речи у детей с ринолалией и

нарушениями в усвоении ими письма. Около 50 % школьников, имеющих врожденную

расщелину губы и нёба, испытывают значительные затруднения в овладении грамотой

и правописанием. Распространенность подобных отклонений во многом — объясняется

неудовлетворительным состоянием практики их преодоления и тех теоретических

представлений, на которых она базируется.

В изучении закономерностей возникновения

нарушений письма я опирались на принцип системного подхода к рассмотрению

речевой патологии. Системный анализ речевой деятельности, подчиненный принципу

развития, помог мне раскрыть связи, существующие между функцией

речедвигательного анализатора и слуховым восприятием, между произносительной

деятельностью и формированием фонематических представлений, между устной и

письменной речью. Анализ аномалий, проведенный с учетом законов развития,

позволил также оценить роль основного дефекта артикуляции в становлении речи

ребенка, отделить первичные недостатки от проявляющихся следствий.

Актуальность

исследования состоит в том, что школьники, имеющие врожденную расщелину губы и нёба,

испытывают значительные затруднения в овладении грамотой и правописанием, и формирование навыков правильного письма у детей с

ринолалией имеет большое значение в их дальнейшей жизни.

Цель исследования

–

изучить нарушения письма у школьников с ринолалией.

Объект

исследования — нарушения письма у школьников с ринолалией.

Предмет

исследования – описание особенностей нарушения письма у школьников с

ринолалией.

Задачи

исследования:

1. Изучить доступную

литературу по проблеме нарушений письма у школьников с ринолалией.

2. Обобщить изученный

материал по проблеме нарушений письма у школьников с ринолалией.

3. Рекомендуемые методы

устранения нарушений письма у школьников с ринолалией.

Структура курсовой

работы: введение, три главы, разделенные на параграфы, заключение, список

литературы.

Глава 1. Роль артикуляции в процессах

письма

В современной психологии процесс письма

рассматривается как особый вид речевой деятельности, который включает в себя

ряд психофизиологических компонентов. Одной из психологических предпосылок

фонетически правильного письма является уточнение звукового состава

записываемого слова через проговаривание. С помощью проговаривания человек не

только уточняет звуковой состав слова, но и превращает слышимые в данный момент

звуковые варианты в четкие обобщенные речевые звуки — фонемы. Произнося слово,

он анализирует его артикуляторный состав. Значит, чтобы правильно написать

слово, школьник должен обладать не только тонким дифференцированным слухом, но

и воспринимать его элементы кинестетически, т. е. владеть четкой артикуляцией.

В случае грубого нарушения произношения ребенок начинает испытывать

значительные затруднения в обучении письму.

1.1. Речевые кинестезии в

формировании фонематического слуха и восприятия

О тесной связи и взаимозависимости

слуховых ощущений с речевыми кинестезиями писал еще И. М. Сеченов. Он писал,

что все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности

сводится окончательно к одному лишь явлению — мышечному движению. Указывая на

важность речевых кинестезий в формировании речевой функции, он подчеркивал, что

для артикуляции слова важны не сами по себе речедвижения, а их ассоциации со

слуховыми ощущениями от собственных звуков, что в основе «немого разговора»

(как и «немого пения») лежит мышечно-слуховая ассоциация: слуховые ощущения

имеют перед другими то важное преимущество, что они уже в раннем детстве

ассоциируются самым тесным образом с мышечными — в груди, гортани, языке и

губах, т. е. с ощущениями при собственном разговоре, иными словами, мышечное

ощущение не только обогащает и уточняет чувственные знания, но и входит в их

состав в качестве активного компонента.

Данной концепции вполне созвучны

высказывания И. П. Павлова, рассматривающего сигналы, идущие от

речедвигательного анализатора, в качестве основного «базального» компонента

второй сигнальной системы. Он говорил, что если наши ощущения и представления,

относящиеся к окружающему миру, есть для нас первые сигналы действительности,

конкретные сигналы, то речь, специально, прежде всего, кинестезические

раздражения, идущие в кору от речевых органов, есть вторые сигналы, сигналы

сигналов.

Эта мысль получила широкое распространение

и обоснование в ряде работ физиологов 50—60-х годов XX в. И. Томка, исследуя

некоторые физиологические механизмы восприятия речи, в частности особенности

формирования условных связей, пришла к заключению, что в дифференциации звуков

определенная роль принадлежит кинестетическим импульсам с речевого аппарата. По

ее мнению звуки речи не могут рассматриваться только как звуковые раздражители.

Несомненно, это есть сложные раздражители, в которых наряду с акустическим

действует проприоцептивный компонент. Роль последнего оказывается очень

значительна.

Л. А. Чистович указывает на то, что не

фонема является первичным результатом распознавания речи. В оперативной памяти

человека сохраняются и обрабатываются элементы, меньшие, нежели звук, а именно

артикуляционно-акустические признаки звукового сигнала, своего рода «кинакемы».

Первым этапом распознавания речи является артикуляторное распознавание слышимой

речи, процесс, который можно назвать внутренней имитацией.

Роль кинестетического компонента в

развитии фонематического восприятия подчеркивается в исследованиях не только

психологов, но и лингвистов. Еще в период зарождения фонологической теории

крупнейший языковед второй половины XIX — начала XX в. Бодуэн де Куртенэ

подчеркивал, что структура фонемы определяется как акустическими, так и

проприоцептивными компонентами. Это означает, что процесс фонематического

анализа слов осуществляется при участии не только слухового, но и двигательного

анализаторов.

Наличие двоякого контроля при

речепроизводстве отмечает Н. И. Жинкин. Он отметил, что аналитико-синтетическая

деятельность слухового анализатора в процессе речи находится в тесном

взаимодействии с такой же деятельностью двигательного анализатора и

контролирует его. Вместе с этим в процессе усвоения языка в самом двигательном

анализаторе формируется еще одна особенно важная ступень контроля. Это сигналы

от органов речи в процессе произнесения. От множества мышц, участвующих в

работе речевых органов, все время при произнесении слов поступают импульсы в

корковую часть двигательного анализатора, где и происходит их анализ и синтез,

необходимый для точного артикулирования речи.

Различение звуков речи при помощи слуха,

по мнению Н. И. Жинкина, происходит быстрее и лучше, если одновременно

возникают правильные дифференцировки в положениях органов артикуляции. Он

отметил, что если слушающий не будет декодировать звуковой состав слов на

речедвижения, он не сможет отождествить принимаемый элемент с выдаваемым, а

поэтому и различить звуковой состав приема.

Отмечая важную роль мышечной

(кинестетической) чувствительности в развитии речи ребенка, Н. И. Жинкин

подчеркивает, что кинестезии есть не что иное, как обратная связь, по которой

центральное управление осведомляется о результатах выполнения приказов,

посланных на исполнение. Отсутствие кинестезии, по мнению автора, прекратило бы

всякую возможность накопления опыта для управления движениями речевых органов.

Человек не смог бы выучиться речи. И далее он отмечает, что усиление обратной

связи (кинестезии) ускоряет и облегчает выучку речи.

Н. X. Швачкин, рассматривая фонематическое

развитие речи во взаимосвязи с другими компонентами — артикуляцией и слухом,

приходит к выводу, что артикуляция, а не только слух, влияет, по-видимому, на

фонематическое развитие детской речи; во всяком случае, она вносит значительные

коррективы в это развитие. Четкое восприятие и различение звуков речи на слух,

по его мнению, способствует успешному развитию фонематической стороны речи, и,

наоборот, на основе нормального произношения звуков совершенствуется и

развивается фонематический слух ребенка.

Исследуя закономерности развития детской

речи, А. Н. Гвоздев отмечает, что общий ход усвоения ребенком звуковой стороны

речи определяется совместным действием слуховой и моторной сфер. Слуховая сфера

является ведущей в том отношении, что благодаря раннему развитию слуха ребенок

впервые на слух учится различать разнообразные фонетические элементы; их точные

слуховые представления и становятся регулятором для выработки их в его

собственном произношении. Но для их появления в речи самого ребенка, кроме

слуховых представлений, необходимы еще артикуляционные навыки. Эти навыки

вырабатываются позже, и с их выработкой звуковые элементы беспрепятственно

вступают в собственную речь ребенка. С этой стороны развитие моторной сферы

оказывается определяющим для всего хода усвоения фонетической стороны родного

языка.

О функциональном единстве речевосприятия и

речепроизводства упоминается в работах известного лингвиста А.А.Леонтьева. Речевой,

фонематический слух требует обязательного участия звукопроизводящего механизма,

в данном случае артикуляционного аппарата, в результате чего между слуховым и

речедвигательным анализаторами устанавливается прочная функциональная связь.

Подчеркивая значимость кинестетической чувствительности в восприятии речи, А.

А. Леонтьев отмечает, что восприятие речи есть по существу скрытое говорение.

Р. М. Боскис, сравнивая развитие речи у

детей с нормальным слухом и при нарушении слухового анализатора, отмечает, что

у нормально слышащего ребенка акустическое восприятие звуков речи тесно связано

с артикуляционной деятельностью. Говорящий ребенок имеет возможность не только

слышать свою речь, но и воспринимать ее элементы кинестезически. От движений

его собственного артикуляционного аппарата в кору головного мозга идут не

только звуковые, но и кинестезические раздражения.

Сопоставляя факты исследования восприятия

звуков при нормальном и нарушенном слухе, а также факты развития

фонематического слуха с фактами формирования произносительной стороны речи в

норме и патологии, В. И. Бельтюков приходит к выводу о том, что у детей,

страдающих недостатками речи, фонематический слух находится под определенным

влиянием этих недостатков: не расчлененные в произношении звуки

дифференцируются на слух хуже, чем расчлененные, хотя последние могут быть

более тонко акустически противопоставленными, чем первые.

Зависимость развития фонематического слуха

от деятельности речедвигательного анализатора показана в исследованиях В. К.

Орфинской. Изучая детей с моторной формой афазии, она выявила у некоторых из

них избирательные нарушения фонематической системы, проявляющиеся в

затруднениях при нахождении отдельных артикуляций, у других — избирательные

нарушения фонематического анализа и синтеза, выражающиеся в затруднениях при

переключении от одной артикуляции к другой, в персеверации фонем.

Таким образом, ученые считают, что

восприятие звуков речи и их произношение — это два взаимосвязанных и

взаимообусловленных процесса, уточняющих и дополняющих друг друга.

Однако ошибочно думать, что только

взаимодействие этих двух анализаторов может обеспечить нормальное

функционирование такого сложнейшего явления, как речь. Отношения, возникающие

между речевыми кинестезиями и звуковым эффектом от произносимого слова,

подкрепляются предметной связью и создают тем самым необходимое условие для

нормального функционирования всей речевой системы.

1.2. Речевые кинестезии в

формировании письма

На исключительную роль артикуляции в

формировании письменной речи указывает в исследованиях А. Р. Лурия. Выясняя,

какую роль в процессе письма играют речевые кинестезии, он пришел к заключению,

что проговаривание записываемого слова является не просто «аккомпанементом»,

сопровождающим письмо, а существенной и составной его частью. Такое

«проговаривание» позволяет уточнить подлежащие написанию звуки, отделить

близкие звуки друг от друга и превратить недостаточно ясные звуковые нюансы в

четкие фонемы».

Так, исследования Л. К. Назаровой

показали, что возникающие у ребенка при артикулировании слов кинестетические

ощущения служат необходимым условием для уточнения звукового состава слов и

фиксации последовательности звуков в них, что имеет большое значение при

обучении детей грамоте. У ребенка первых этапов обучения внутренний звуковой

образ слова еще недостаточно осознан. Поэтому он нуждается в серии внутренних

кинестетических «опор», помогающих ему уточнить и сохранить при записи ту или

иную сторону звуковой организации слова. В экспериментах Л. К. Назаровой,

проведенных в первом классе массовой школы, ученики, лишенные возможности

проговаривать записываемое слово, сделали в 7 раз больше ошибок, чем учащиеся

контрольного класса.

Л. Н. Кадочкиным было установлено, что

систематическое усиление речевых кинестезии путем слогового проговаривания

является эффективным средством формирования навыков правописания русских

орфограмм, не контролируемых орфографическими правилами, облегчает звуковой

анализ сложных слов, сопоставление многих морфем и этим самым развивает речевой

слух.

Значимость речевых кинестезий для

формирования письменной речи становится особенно очевидной в случаях патологии.

А. Р. Лурия, Е. Н. Винарская, Л. С. Цветкова и другие ученые, наблюдая больных

с афферентной формой афазии, обнаружили, что они затрудняются в выделении из

речевого потока четких и константных звуков и соотнесении их с соответствующей

буквой, утрачивают способность уточнения звуков. Это обусловлено, по мнению

исследователей, нарушением артикуляторных схем (на основе расстройства

кинестетических ощущений). На основании наблюдений ученые пришли к выводу о

том, что кинестетический анализ является одним из важнейших компонентов письма.

Причинная связь между дефектами

артикуляции и формированием письма у детей с аномалиями артикуляционного

аппарата (при ринолалии и псевдобульбарной дизартрии) установлена в

исследованиях Р. М. Боскис и Р. Е. Левиной. Открытие данной закономерности

положило начало разработке научно обоснованных методов в преодолении нарушений

устной и письменной речи. Эти ученые указывают, что речь детей, имеющих

двигательные и морфологические поражения органов речи, развивается в условиях

недостаточной произносительной деятельности. Неполноценное кинестетическое

восприятие звуков речи ведет к неполному их различению на слух, поэтому накопление

четких представлений о звуковом составе слова в этих случаях затруднено и,

следовательно, возникают значительные препятствия в овладении письмом и чтением. Предположение

Р. М. Боскис и Р. Е. Левиной, согласно которому нарушения письма у детей с дефектами

артикуляционного аппарата являются результатом вторичного недоразвития

фонематического слуха, обусловленного неполноценностью артикуляционного

компонента, получило полное подтверждение и развитие в последующих работах Р.

Е. Левиной, а также Л. Ф. Спировой, Т. В. Чиркиной, 3. А. Репиной и в ряде

зарубежных исследований.

Таким образом, оценивая значимость речевых

кинестезий в формировании письменной речи, исследователи указывают, что

фонематическая организация звуков речи предполагает наличие четких схем не

только в слуховой, но и в артикуляционной деятельности. Чтобы различать звуки

речи в словах, необходимы предшествующий речевой опыт, накопление определенной

системы акустико-артикуляционных связей. При этом большую роль играет

аналитико-синтетическая деятельность, благодаря которой ребенок обобщает

признаки одних фонем в отличие от других.

Глава 2. Дисграфия у учащихся с

ринолалией.

2.1. Генезис нарушения письма

Для понимания причин специфических ошибок

письма у учащихся с ринолалией обратимся к анализу расстройств

звукопроизношения.

Дефекты в анатомии органов речи

(различного рода расщелины нёба, верхней губы, конусообразное или плоское нёбо,

аномалии развития зубочелюстной системы: тортоаномалия, неправильное

соотношение зубных рядов, прогения, прогнатия, боковой открытый прикус,

передний открытый прикус и т. п.) приводят к компенсаторному перемещению

артикуляционных зон, к поискам удобного артикуляционного участка, в результате

чего образуются неправильные способы овладения звуками.

Так, при произнесении гласных звуков

отмечается недифференцированная артикуляция с затушевыванием противопоставления

их по признаку высоты, ряда и огубленности.

Гласный а артикулируется при

почти закрытом рте с некоторым подниманием спинки языка и оттягиванием кончика

его назад. Произнесение гласных заднего ряда верхнего и среднего подъема у,

о характеризуется излишним подъемом спинки языка и недостаточной

лабиализацией, что сближает их в произношении. Гласный переднего ряда среднего

подъема э произносится с чрезмерным поднятием спинки и корня

языка и оттягиванием кончика его назад, в результате э получает

звучание, близкое к звуку ы. При произнесении гласного переднего

ряда верхнего подъема и кончик языка оттягивается назад, что сближает этот

гласный в произношении со звуком ы.

Все гласные звуки произносятся с носовым

оттенком: менее ринофонически звучит а, наиболее назализованными

в произношении оказываются гласные и, у.

Весьма распространены дефекты произношения

согласных звуков. Свистящие с, з артикулируются с чрезмерным

подниманием корня и спинки языка и оттягиванием кончика его назад. Для них

характерен шипящий сигматизм. Акустически они воспринимаются как нечто среднее

между звуками с — ш, з — ж. Довольно часто отмечается боковое и

мягкое произношение, нередко мягкое произношение свистящих звуков сочетается с

боковым. Наблюдается замена звука з искаженным звуком с.

Свистящие звуки оказываются наиболее назализованными в произношении, что

отражается на их внятности.

Характерным недостатком произношения шипящих

ш, ж является смягчение и сближение их со свистящими с, з.

Звуки ш и ж артикулируются с подниманием средней

части спинки языка, опусканием и оттягиванием кончика его назад, что и

обусловливает их мягкое произношение. Нередко наблюдается боковое произношение,

замена звуков ш, ж искаженными с, з.

Согласный щ в основном заменяется звуками т и с

или звуком ш. Произнесение аффрикат ц и ч

характеризуется расщеплением их на составляющие части, тенденцией сближения

звука ч со звуками щ, ц или полным

отождествлением с последним.

Затрудненность тонких движений задней

части спинки языка приводит к тому, что звуки к, г

в произношении учащихся отсутствуют, заменяются фрикативным х или

искаженными т, д. Наблюдается оглушение звука г.

Звуки т, д смягчаются и сближаются со звуками к, г.

В случае дефектного произнесения они артикулируются с

подниманием средней части спинки языка и оттягиванием кончика его назад, в

результате чего получаются звуки, близкие к звукам к, г. При

патологическом состоянии полости носа и носоглотки, а также при тяжелой форме

назальности звуки т и д заменяются носовым звуком к.

Наблюдается также замена звука д искаженным звуком т.

Наиболее распространенными дефектами

произношения согласного р являются задненёбное, боковое,

одноударное произношение, замена р звуком л. Звук л

произносится чаще всего смягченно, при тяжелой форме назальности заменяется

звуком н, нередко наблюдается боковое произношение, замена его

звуком в.

При произнесении звука м

обнаруживается тенденция сближения его со звуком н или полное

отождествление с последним. В большинстве случаев звуки м и н

производятся учащимися с некоторым подниманием спинки языка и оттягиванием

кончика его назад. Губы при произнесении звука м малоподвижны,

почти не принимают участия в его образовании. Значительное сходство звучания

носовых звуков, а также стирание артикуляционных различий затрудняет их

дифференциацию на слух, что, в свою очередь, препятствует формированию каждой

из этих фонем как самостоятельных образований. Нередко наблюдаются замены

носовых м и н парными согласными б, д,

что обусловлено не только дефектами нёбно-глоточного замыкания, но и

патологическим состоянием полости носа и носоглотки.

Таким образом, недостатки произношения

учащихся выражаются в отсутствии звуков, их искажении, различного рода заменах,

а также в сближении артикуляционных укладов гласных (у — о, а — о, ы — и

и др.) и согласных звуков (с — ш, з — ж, ч—щ, ч—ц, т—к, д—г, т — х, р —

л, м — н, твердых и мягких и т.д.), что связано с ограниченной

подвижностью губ, челюсти, патологическим состоянием носа и носоглотки, с

неправильным развитием и функционированием языка (корень языка утолщен,

западает назад, к глотке, задняя часть спинки языка имеет тенденцию подниматься

кверху, кончик его оттянут от нижних резцов и не принимает участия в

артикуляции) в результате его усиленной работы (главным образом, корня и боков)

для проталкивания пищи и в силу создавшейся привычки закрывать им расщелину

нёба.

Нарушение функции мягкого нёба и, значит,

неполноценность нёбно-глоточного затвора, а также последующее понижение

давления воздуха в ротовой полости и утечка его через носовую полость (77—80%)

ведут к стиранию противопоставленности звуков по признаку «ротовой — носовой»,

к затушевыванию различий в артикуляции их не только по месту, но и по способу

образования (фрикативный — смычный — аффриката — дрожащий).

Недифференцированная артикуляция гласных и согласных, звуков, а также

недостаточное звучание голосового аккомпанемента обусловливают дефекты

произношения, выражающиеся в смешениях звуков, нестойком пользовании ими в

речи, большой вариативности их употребления. Замены и смешения звуков

наблюдаются между определенными фонетическими группами. Таковы взаимные

смешения и замены носовых звуков (м — н, н—м), носовых и ротовых

(м — б, н—д, н—г, н—л, л—н), свистящих и щипящих (с — ш, з

— ж, ч — с, ш — с), смешения и замены внутри группы свистящих (с

— ц, ц — с) и щипящих (ш — ч, ш — щ, ч — щ, ч — ш), р

и л, звонких и глухих (п — б, т — д, к — г, ш — ж, с — з, ф

— в), твердых и мягких, звуков т, д и к, г, х

(т — к, г — х, к — т, д — г, к — д, д — т).

Наряду с перечисленными недостатками произношения

у детей отмечается специфическая окраска гласных и согласных звуков — щелкающий

призвук, храп, свист, придыхание, гортанность, т. е. страдает не только

артикуляция, но и развитие просодических элементов речи.

Неумение воспроизвести

артикуляционно-фонологические противопоставления в языке, а также недостаточное

звучание голосового аккомпанемента препятствуют четкому различению звуков не

только в устной речи, но и на письме.

Отсутствие кинестетической опоры лишает

учащихся возможности опереться на артикуляционные различия при уточнении

звукового состава слова, что и обусловливает замены букв. В устной речи в

большинстве случаев наблюдается недостаточное различение какого-либо одного

признака попарно противопоставленных фонем. Это же явление обнаруживается и в

заменах букв. Однако у учащихся встречаются смешения, которые отражают и более

сложные фонематические связи, что приводит к грубым искажениям устной и

особенно письменной речи. Например, вместо слова «дорога» дети

могут написать дорода, дорона, дорока, дорота; вместо слова «щенка»

— ченка, сенка, хенка, тенка.

Таким образом, замены букв,

соответствующих определенным гласным и согласным звукам, отражают, прежде всего,

несформированность фонем, недостаточное различение их, что обусловлено

неполноценностью кинестетического (артикуляционного) анализа.

Чтобы правильно написать слово,

недостаточно выделить и уточнить его звуковую характеристику, необходимо также

четко разграничивать звуки по их кинестетическим основам, по месту и способу

образования.

Возникновение нарушений письма у учащихся

с врожденным расщеплением губы и нёба можно представить следующим образом:

— Дефекты в анатомии органов речи

— Нарушение развития и функционирования органов

речи (языка, губ, челюсти, мягкого нёба и т.

д.)

— Дефекты гласных и согласных звуков по всем дифференциальным признакам

— Нечеткое

различение звуков речи из-за неспособности адекватно реализовать в движениях

артикуляции фонологические противопоставления фонем

— Затруднения в овладении фонематическим

анализом вследствие нарушения звукоразличения

— Специфические замены букв и другие

ошибки в письме как результат недоразвития фонематического слуха и восприятия

2.2. Характеристика нарушений письма

Для учащихся с врожденным расщеплением

губы и нёба характерны главным образом замены букв, отражающие недоразвитие

фонематической системы языка.

1. Наиболее специфичными являются замены

букв, соответствующих ротовым и носовым звукам: п — н, л — н, д — н, т —

н, м — б, б — м; взаимозамещения букв, соответствующих носовым звукам: м

— н, н — м, например, купина вместо «купила», весенье — «веселье»,

светный — «светлый», на тонах — «на токах», дад — «над», дени — «дети», Моря —

«Боря».

Данные ошибки свидетельствуют о влиянии

носового оттенка речи на процесс фонемообразования.

2. Большое количество замен букв относится

к гласным звукам. Школьники ошибаются в словах не только с безударными

гласными: заречала, сарушала вместо «зарычала», ячыриса — «ящерица»,

литают — «летают», но и в тех случаях, когда гласная находится под

ударением, например вместо буквы у употребляют о, а вместо а

— о: Доня вместо «Дуня», у Морки —«у Мурки», в коклу — «в

куклу», вроч — «врач», клают — «клюют» и т. п.

3. Нередко учащиеся допускают замены

гласных, когда ими обозначается мягкость предшествующих согласных: на бруках

вместо «на брюках», клоны — «клены», опат— «опять» и т. п.

4. С недостаточным различением твердых и

мягких звуков связаны ошибки употребления букв ы и и:

пионера вместо «пионеры», риба — «рыба» и т. п.

5. Данным ошибкам часто сопутствует неправильное

употребление мягкого знака: ехат вместо «ехать», трещат —

«трещать», болшой — «большой», листя—«листья», в баньке плавали рибы — «в банке

плавали рыбы» и т. п.

6. Значительное число специфических замен

букв касается звонких и глухих звуков, например: хотили вместо «ходили»,

толпит — «долбит», пелка — «белка», дрыщат — «трещат», дядлы — «дятлы», боную —

«полную», блескались — «плескались», картовель — «картофель».

7. В письменных работах учащихся

наблюдаются различные варианты ошибок данного типа: в одних случаях замены

звонких глухими, в других — глухих звонкими, в третьих — двусторонние замены

букв, например: Надаша вместо «Наташа», етет — «едет», грук

— «крюк», корка — «горка», в лезу — «в лесу», кризот — «грызет».

8. Распространены взаимозамещения букв,

соответствующих свистящим звукам: лисиса — «лисица», птисы — «птицы»,

заяс — «заяц», экскурция — «экскурсия»; замены букв, соответствующих

свистящим и щипящим звукам: сенка вместо «щенка», бережа

— «береза», носницы — «ножницы», лезит — «лежит», кузнесики — «кузнечики»,

девоцка — «девочка» и т. п.

9. Довольно большую группу составляют

ошибки, отражающие расщепление аффрикат: тапля вместо «цапля»,

тижи— «чижи», сверток — «сверчок», тепь — «цепь», светы — «цветы» и т.

п.

10. Неправильное употребление согласных

характеризуется также:

взаимозамещениями