Русский язык 1 — 4 классы

Решено

126

ОТВЕТЫ

1) Путь к озеру был долгий.

2) Это может причинить горе.

3)Сначала подумай,потом отвечай.

4) Поступок, которым можно гордиться.

5) Название города — Псков.

6) Мы покупали корм птицам.

285

Отв. дан

Morlusius

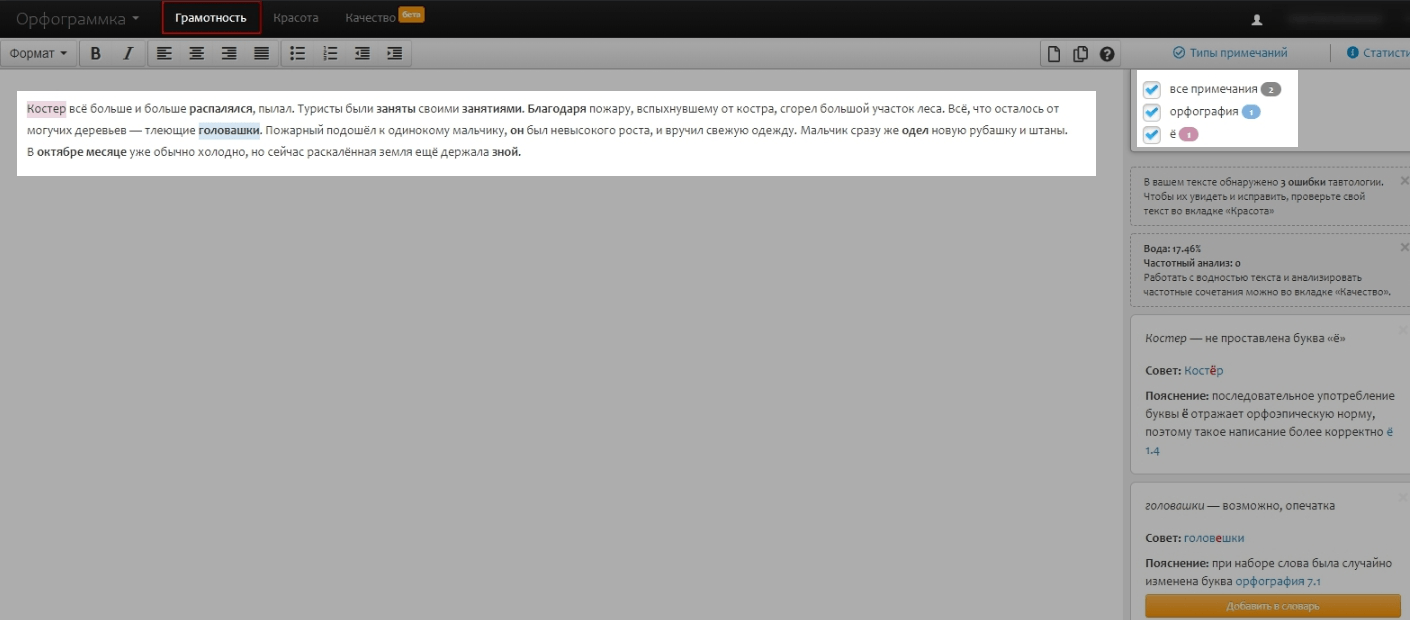

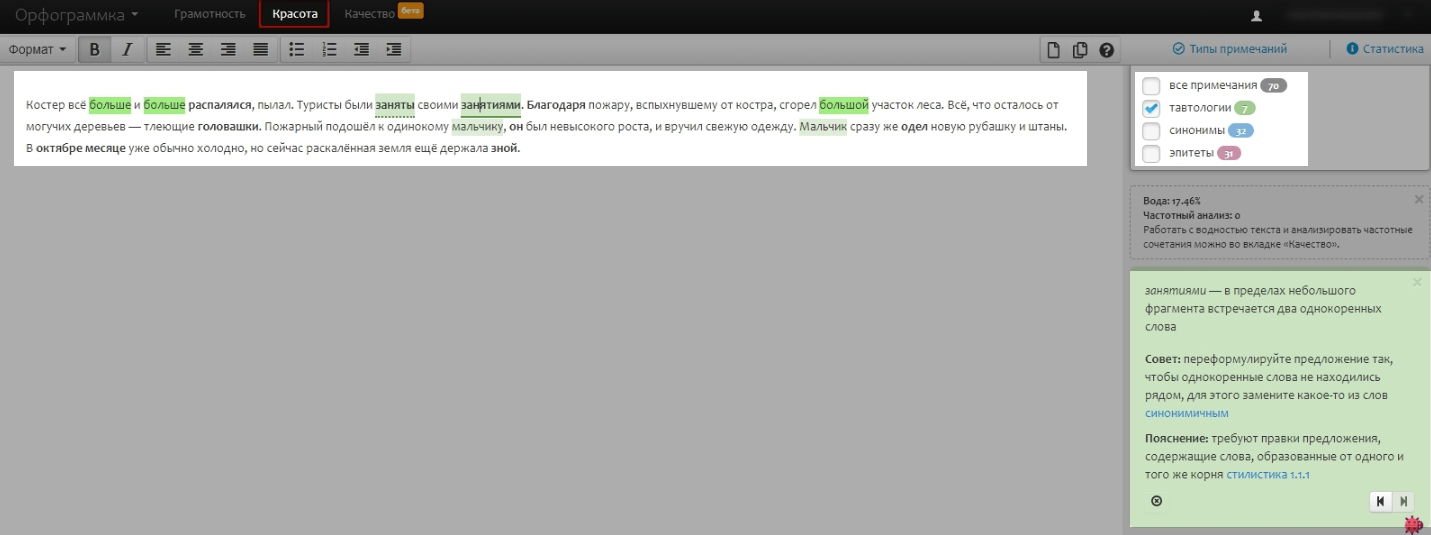

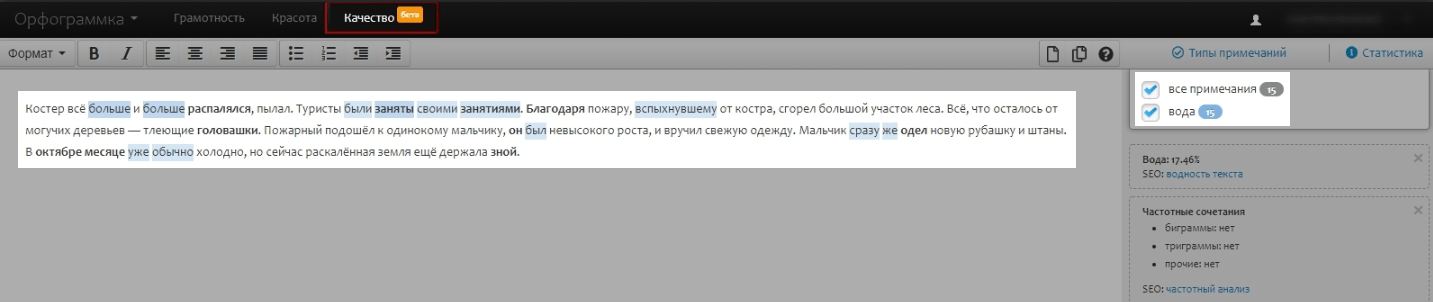

Чисто по-русски

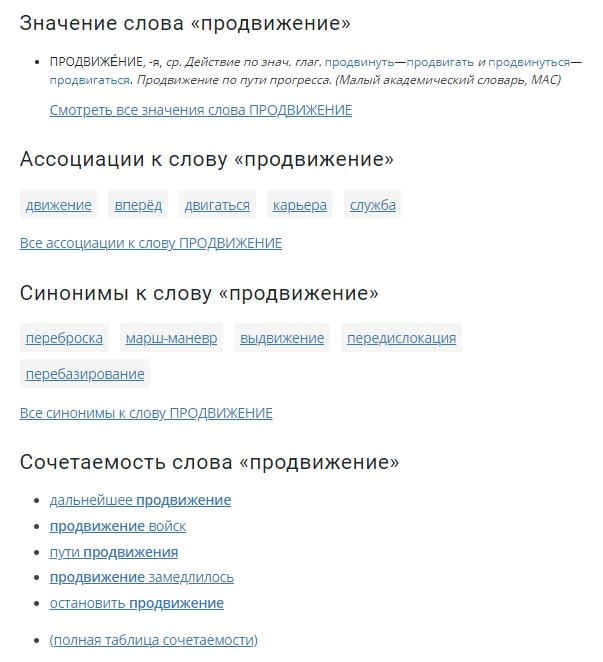

Лексическая сочетаемость слов

Ошибки в речи возникают при неправильном соединении слов в словосочетания. В процессе речи мы подбираем слова по их лексическому значению, по смыслу. Если этим пренебрегать, происходит нарушение лексической сочетаемости.

Примеры лексической сочетаемости слов:

неправильно правильно

играть значение иметь значени е

не имеет роли не играет роли

быть в поле внимания быть в поле зрения

оказать заботу проявить заботу

повысить кругозор расширить кругозор

оказать впечатление произвести впечатление

поднять тост,выпить тост произнести тост,

иметь угрозу таить угрозу

дать поддержку оказать поддержку

постигать навыки приобретать навыки

оплатить штраф заплатить штраф

заплатить расходы оплатить расходы

заплатить проезд оплатить проезд

повысить подготовку улучшить подготовку

повысить выпуск продукции увеличить выпуск продукции

причинить удовольствие причинить горе,

одержать первенство одержать победу,

наращивать мастерство повышать мастерство

предпринимать усилия прилагать усилия,

пристально слушать внимательно слушать

Не всегда можно объяснить причину той или иной сочетаемости слов, близких по значению. Зачастую сочетания слов закреплены языковой традицией.

Стремительно ползём: что вы знаете о лексической несочетаемости?

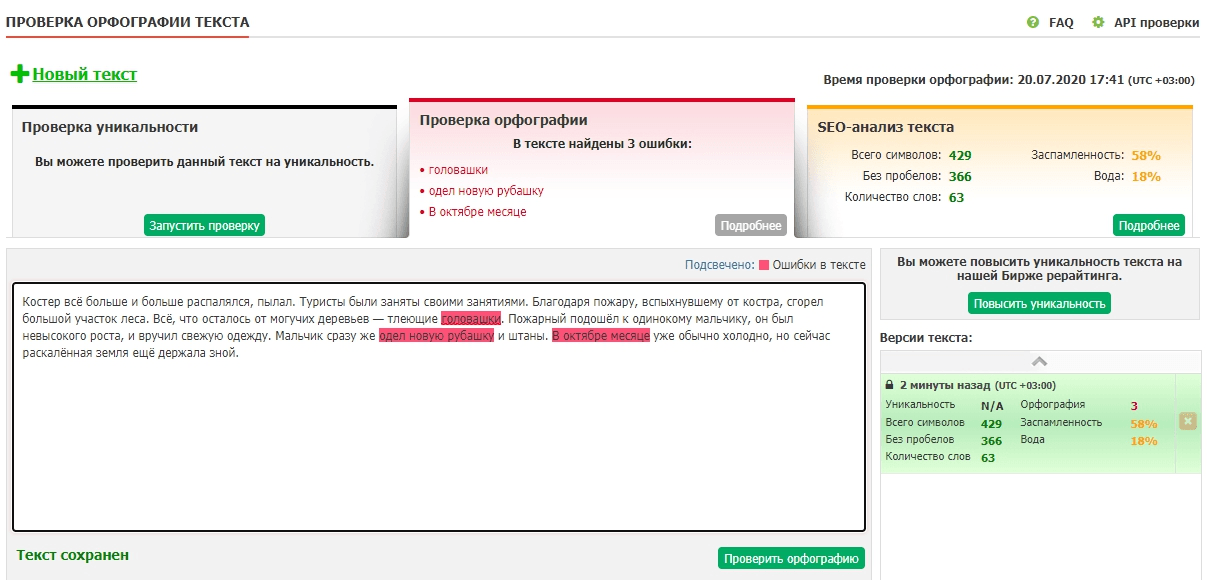

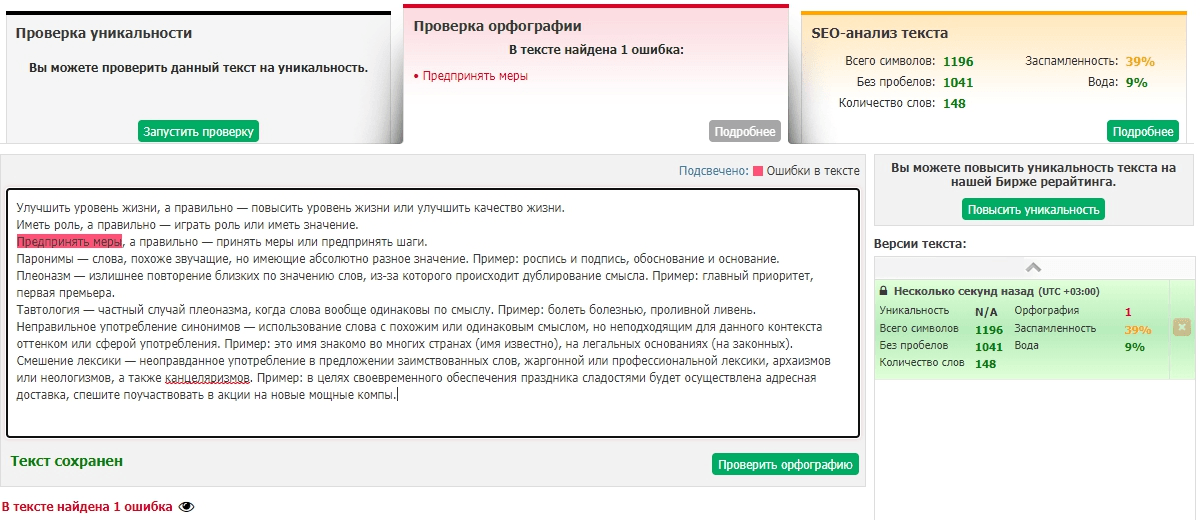

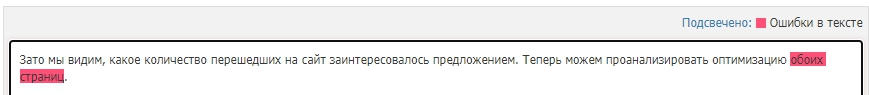

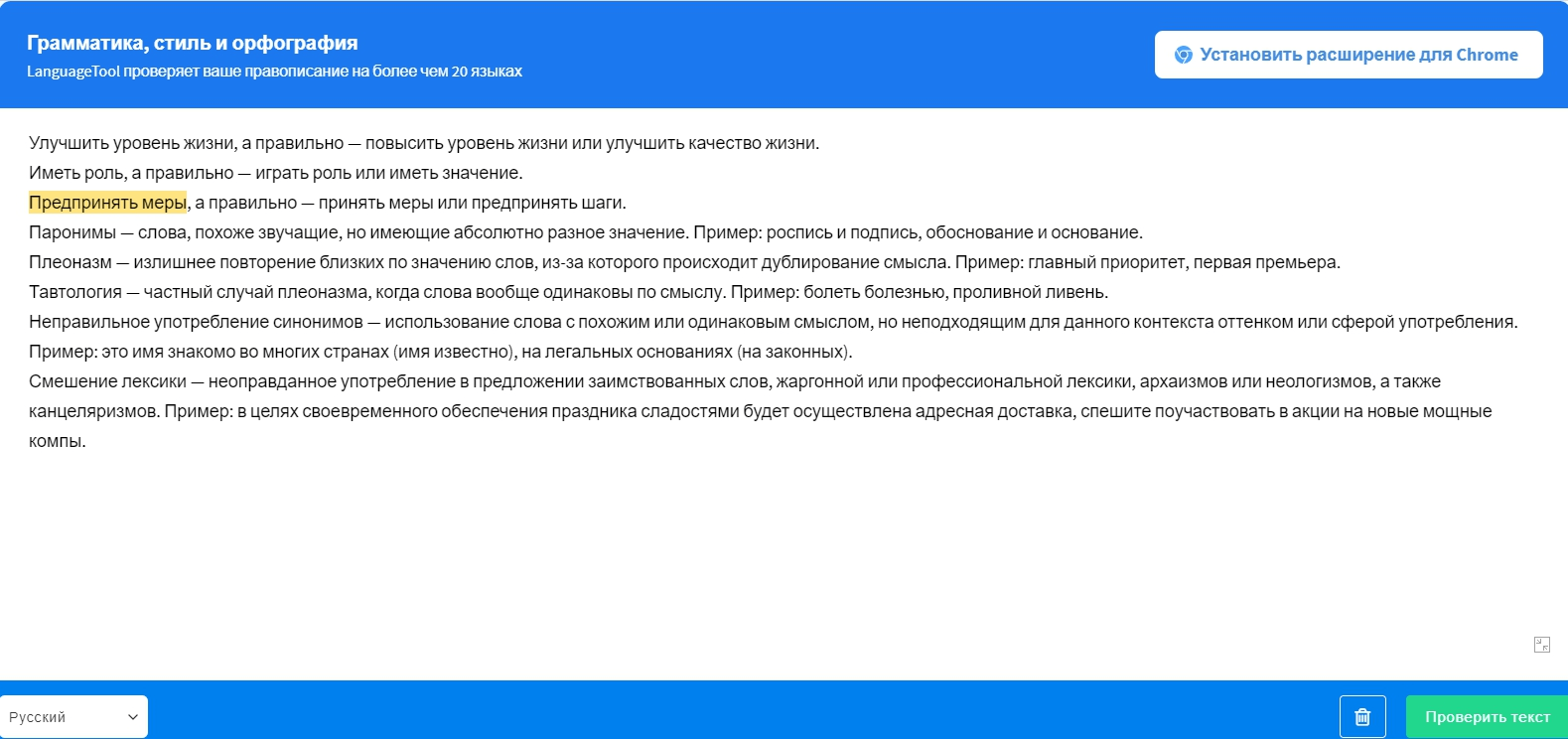

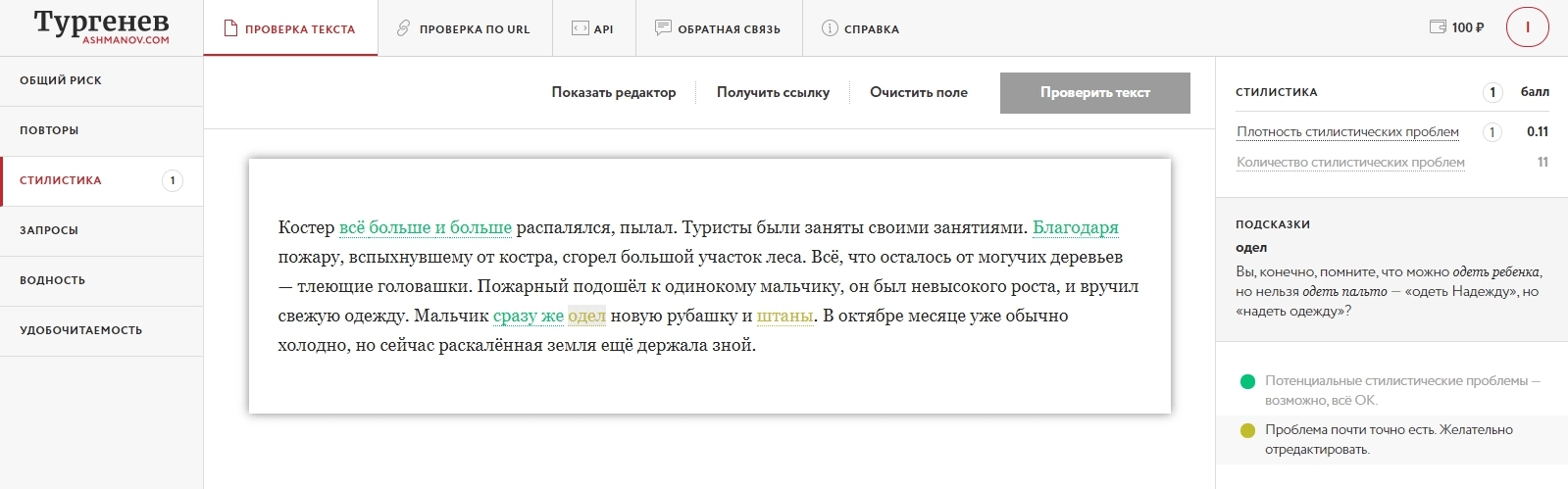

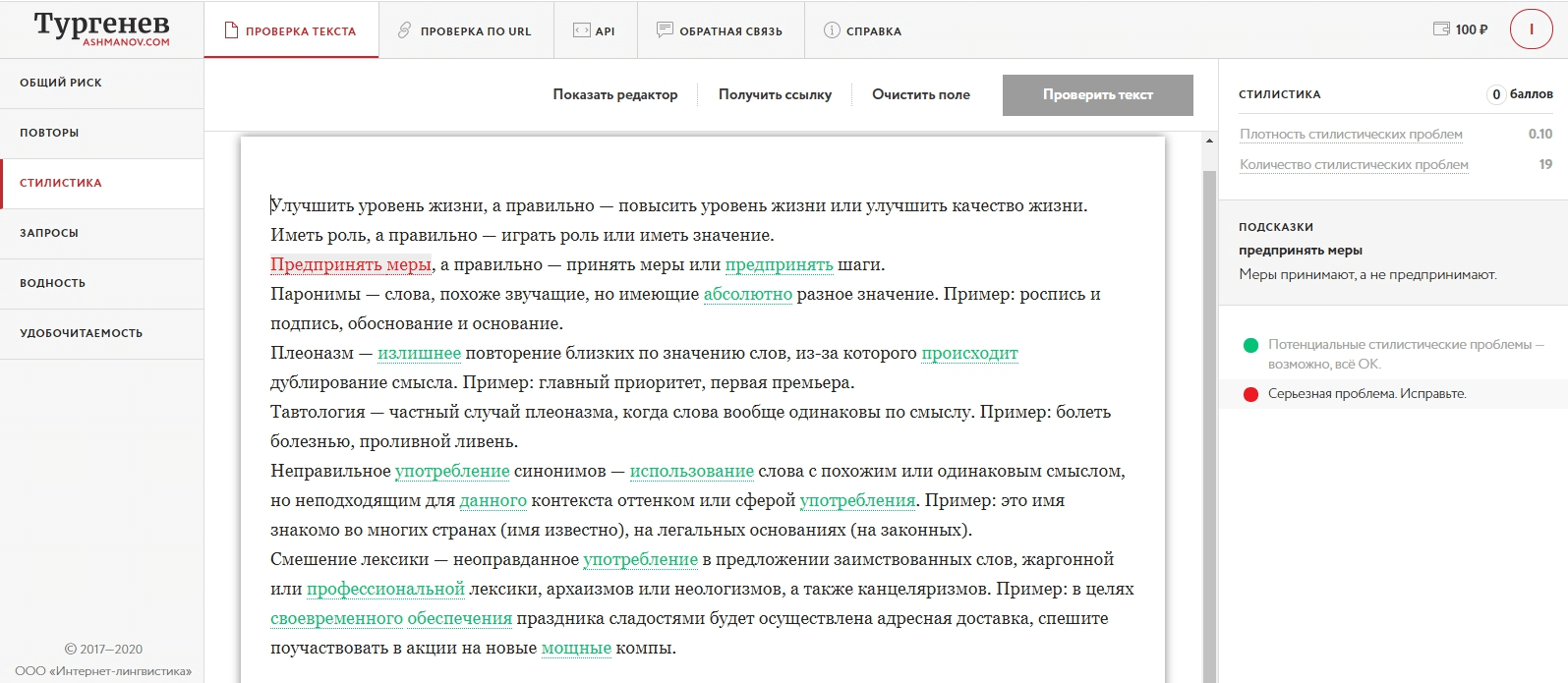

Если вы предпринимаете меры, уделяете значение и улучшаете свой уровень, вам стоит прочитать эту статью и избавиться наконец от речевых ошибок.

Посмотрите, пожалуйста, ролик и постарайтесь ответить на вопрос: что объединяет эти фрагменты?

Да, действительно, мы снова столкнулись с довольно распространенной речевой ошибкой — нарушением лексической сочетаемости слов.

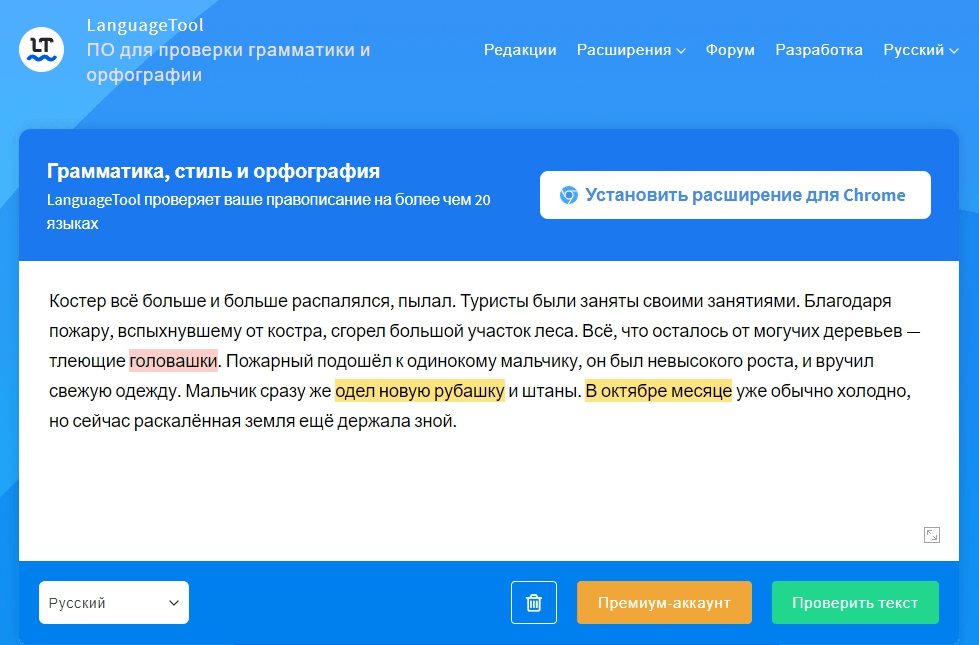

Предпринять меры. Что не так с этим словосочетанием? Почему нельзя так говорить? Ведь мы же поняли суть зашифрованной в нем информации. Оказывается, этого недостаточно, чтобы считаться речевым явлением, не выходящим за границы языковой нормы. Мы же не должны переходить пешеходный переход во время красного сигнала светофора только потому, что в поле зрения нет ни одного автомобиля. В языке тоже есть свои чётко обозначенные нормы, которые не уступают по своей строгости правилам дорожного движения.

Слово предпринять сочетается со словами шаги, попытки. А слово меры требует постановки рядом глагола принять.

Предпринять шаги, принять меры — только в таких вариантах сочетание двух слов не противоречит нормам русского языка. В противном случае мы имеем дело с речевой ошибкой.

Лексическая сочетаемость — это способность слова употребляться вместе с другим словом в речевом отрезке. Давайте вместе познакомимся с этим языковым явлением поближе, а в конце вас, как обычно, ждёт тест на внимательность.

С первого взгляда может показаться, что закрепление той или иной нормы лексической сочетаемости происходит стихийно и не имеет логического объяснения. Особенно это касается синонимичных слов, как в нашем примере. На самом же деле этот единичный пример подтверждает очень интересную и важную мысль о том, что язык — это живая материя.

Читайте также :

Живёт себе слово в абстрактном языковом поле, а потом мы его вставляем в контекст, и с ним происходят удивительные метаморфозы: оно оживает и начинает проявлять свой характер и индивидуальные черты поведения, как любое живое существо.

Мы не зря сгруппировали ролики с ошибками по сходной тематике. Непростые взаимоотношения людей и животных, описанные в новостных текстах, вполне созвучны проблемам лексической сочетаемости некоторых слов в языковом потоке.

Ну не хотят некоторые слова стоять рядом в словосочетании или предложении, и ничего мы с ними не поделаем — язык учёл их пожелания и закрепил это как норму.

Потрясающе, правда? Вот и вынуждены мы все стараться учитывать эти «капризы», чтоб не прослыть невеждами.

Приведём примеры наиболее часто встречающихся ошибок:

играть значение, уделять значение иметь значение, уделять вниманиене имеет роли не играет ролипостигать навыки приобретать навыкиповысить кругозор расширить кругозорподнять тост произнести тост, поднять бокал за…дать поддержку оказать поддержкуодержать первенство одержать победу, завоевать первенствопристально слушать внимательно слушатьбыть в поле внимания быть в поле зрениястремительно ползёт вверх/вниз стремительно поднимается/опускаетсядешёвые цены низкие ценыоплатить штраф заплатить, выплатить штрафповышение имиджа повышение престижа, формирование положительного имиджаповысить выпуск продукции увеличить выпуск продукцииулучшить уровень благосостояния повысить уровень благосостояниярост экономики рост экономических показателейоказать заботу проявить заботуулучшился уровень обслуживания улучшилось качество обслуживанияодержать поражение потерпеть поражениеприобрести уважение заслужить уважениеглубокая весна поздняя веснаоказать впечатление произвести впечатление

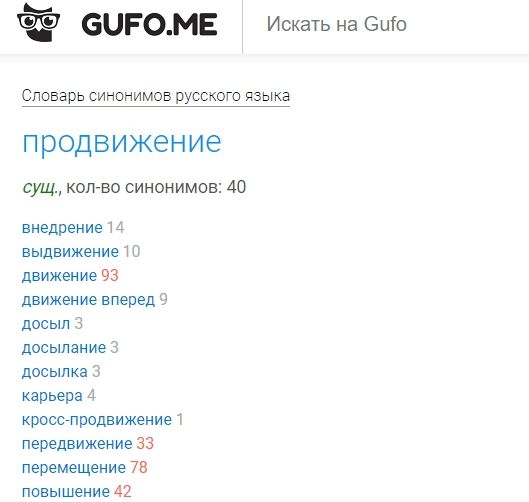

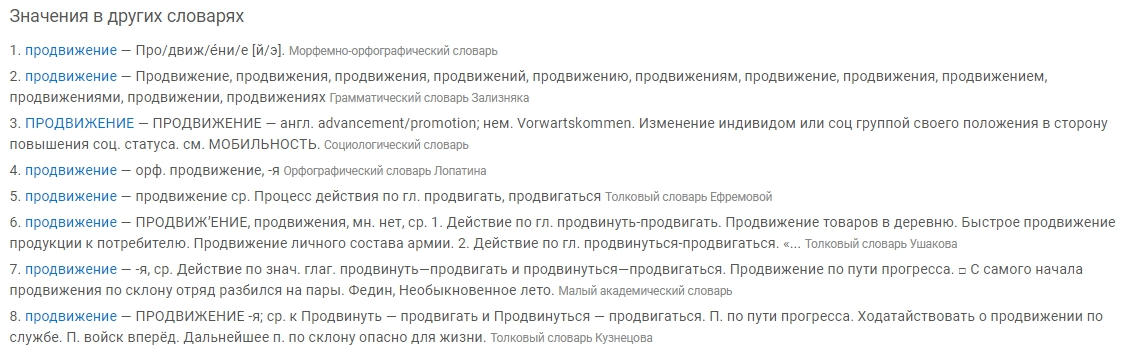

Откуда мы узнаем о способности слова к сочетаемости? В науке это называется валентность (от лат. valentia — сила, способность). Слово «карие», например, может сочетаться только с существительным «глаза», а «закадычным» может быть только друг.

Например, мы говорим: стадо коров, табун лошадей, отара овец, стая волков, караван верблюдов. Это слова с низкой валентностью. Почему можно сказать «глубокая осень», а вот «глубокая весна» — это уже ошибка? Причины уходят корнями в далёкое прошлое.

Вся информация о валентности, помимо лексического значения, заложена в каждом слове изначально. Фактически каждое слово в языке имеет свой запрограммированный индивидуальный код лексической сочетаемости. У одних слов способность к сочетаемости высокая, а у других — минимальная.

Носители языка считывают эту информацию интуитивно. Возраст и уровень речевой культуры всё дальше отдаляют нас от лексических ошибок. Это нарабатывается годами, именно поэтому работники СМИ должны пристально следить за своей речью, так как они в ответе за формирование и закрепление речевых норм у своих слушателей и зрителей.

В школьных сочинениях порой можно встретить такие «перлы»:

- Катерина, женившись на Тихоне, стала несчастной девушкой.

- Бородинская битва вскрыла то лучшее, что было в князе Андрее.

- Из глаз Сони беззвучно текли слезы.

- Уж топтался на одном месте: он не мог взлететь.

- Любимые герои Толстого далеко не идеальны, они впадают в свои кризисы…

Кстати, нарушение лексической сочетаемости — это бич не только детей. Эта лингвистическая тонкость является буквально проклятьем для тех, кто изучает иностранные языки. Представляете, сколько должно пройти времени, чтобы иностранцу научиться тому, что проезд можно оплатить, а штраф — нет? Штраф можно уплатить.

Здесь мы столкнулись с паронимами. О них есть смысл подробно поговорить в следующей статье.

Если вы хотите наглядно увидеть, как иностранные студенты буквально тонут в лексических ошибках при написании сочинений и изложений на русском языке, советуем почитать работы ставшего уже по-настоящему легендарным вьетнамского студента Ли Вон Яна.

Нарушение лексической сочетаемости нередко объясняется объединением (контаминацией) похожих словосочетаний. Вот часто встречаемые пары:

- удовлетворять требования — отвечать потребностям

- беседа проведена — лекция прочитана

- возместить ущерб — взыскать деньги, штраф

- принять меры — предпринять шаги

- повысить уровень — улучшить качество

- приобрести известность — заслужить уважение

- играть роль — иметь значение

Бывают ли случаи, когда семантическая или лексическая сочетаемость оправдана? Конечно. Любое исключение из правил в руках истинного мастера слова превращается в настоящую жемчужину. Оцените сами.

В романе «Золотой телёнок» авторы придумали чудесное выражение «резиновая мысль» для описания изобретения чиновника Полыхаева:

А в романе «12 стульев» Илья Ильф и Евгений Петров употребляют дивное по своей образности выражение «табунчик девушек»:

Лексическая сочетаемость слов играет особо важную роль в художественной речи. Как в прозаической, так и в поэтической. Изучая черновики рукописей, можно в этом убедиться наглядно. В 1961 году «Моснаучфильм» снял потрясающую документальную ленту под названием «Рукописи Пушкина». В ней наглядно продемонстрировано, как поэт при создании поэмы «Медный всадник» подбирал каждое слово.

Этот чёрно-белый фильм без какой-либо сложной анимации и спецэффектов позволяет буквально следить за рукой Александра Сергеевича. Именно при таком скрупулезном анализе становится очевидным, насколько важна лексическая сочетаемость слов в контексте художественного творчества.

Большие мастера художественного слова в состоянии расширить привычные границы сочетаемости, но работа эта поистине ювелирная, иначе есть большой риск скатиться до банальной речевой ошибки. Надо быть настоящим профессионалом, чтобы подобные эксперименты порождали яркие метафоры, неожиданные образы и выражали необходимую экспрессию.

В конце разговора по традиции проверим себя с помощью теста на внимательность и речевую грамотность. Посмотрите видео и попробуйте найти ошибки:

Если количество правильных ответов стремительно ползёт вверх увеличивается, значит, будем и дальше повышать расширять кругозор и говорить предметно о речевых ошибках.

Мастер-класс «Лексическая сочетаемость слова»

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Мастер-класс на тему «Можно ли одержать поражение?» (о сочетаемости слов)

учитель русского языка и литературы Нафикова В.Н.

МБОУ «Подгорновская ООШ» Ютазинского МР РТ

1 слайд: «Родной язык» — мастер-класс среди учителей родного языка и литературы

О вкусах не спорят

Одни уважают урюк в рассоле,

Другие любят с горчицей варенье

Но всё это не имеет роли

И, кроме того, не играет значенья.

3 слайд Вопрос: КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?

Комментарий к слайду:

Вам приходилось ли когда-нибудь видеть фиолетовый апельсин? А кожаные очки? Вы, не задумываясь, отвечаете: «Нет, конечно». Но, может быть, вы слышали, как кричат шёпо-том? Или наблюдали, как спят бегом? «Такого не бывает!» — улыбнётесь вы.

Моя задача как учителя русского языка – учить не только грамотно писать и говорить, но и размышлять над значениями слов, видеть за понятиями предметы, из которых состоит наша речь и наша жизнь.

Поэтому важно уметь различать значения слов, их смысл.

Сегодня мы будем говорить о лексической сочетаемости слов.

Тема мастер-класса: «Можно ли одержать поражение?»

7 слайд, 8 слайд:

Мы для эксперимента соединили слова, обозначающие несовместимые понятия. Если, оценивая такие слова, мы говорим: «Такого не бывает», значит, мы сталкиваемся с семантической несочетаемостью слов.

СЕМАНТИЧЕСКИЙ – от слова СЕМАНТИКА, что значит «значение». Так называют смысловую сторону языковых единиц. Например, семантика слова «апельсин» указывает на то, что это сочный плод с толстой оранжевой кожурой, растущий на цитрусовом вечнозеленом дереве; так называют и само это дерево. Но ни плоды, ни деревья не бывают фиолетовыми, поэтому наше определение не подходит к этим существительным. «Стеклянный суп», «железные тучи», «горячая луна», «ехать пешком», «оглянуться вперёд», «прислониться к ветру», «летать в море»… Да мало ли абсурдных сочетаний можно изобрести? «Такого не бывает», — скажете вы, а стилист заметит: «Вы нарушаете сематическую сочетаемость слов».

9 слайд, 10 слайд

Посмотрите на слова, которые лежат перед вами и показаны на слайде.

Это слова: склонить и преклонить, голова и колени. Составьте из них словосочетания. Что получилось?

СКЛОНИТЬ ГОЛОВУ и ПРЕКЛОНИТЬ КОЛЕНИ. А можно ли наоборот? Конечно, нет.

11 слайд, 12 слайд:

Следующие пары слов: одержать и потерпеть, победа и поражение.

Получаются следующие словосочетания: одержать победу и потерпеть поражение. Только так, и никак по-другому.

Разобраться в значении слова помогает лексика – раздел науки о языке, изучающий семантику слова, толковые и другие словари.

Без лексики невозможно полное осмысление и понимание слова. Без лексики, как и без других разделов науки о языке, невозможна филологическая образованность, которая является показателем культуры общества.

Итак, лексическая сочетаемость играет важную роль в речи, потому что предложения, построенные с учетом лексической сочетаемости, позволяют избежать неясности высказывания, нелогичности, сделать нашу речь эффективной. Можно сказать круглый год (сутки), но не говорят «круглый час (неделя, месяц)»; бывает глубокая ночь, но не «глубокий день», возможна глубокая осень, но не «глубокая весна». Есть бархатный сезон, но не период, время, месяц.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КАРТОЧКАМ

Предлагаю вашему вниманию примеры лексической сочетаемости слов (выберите правильные варианты словосочетаний) :

играть значение иметь значени е

не имеет роли не играет роли

быть в поле внимания быть в поле зрения

оказать заботу проявить заботу

повысить кругозор расширить кругозор

оказать впечатление произвести впечатление

поднять тост, выпить тост произнести тост,

иметь угрозу таить угрозу

дать поддержку оказать поддержку

постигать навыки приобретать навыки

оплатить штраф заплатить штраф

заплатить расходы оплатить расходы

заплатить проезд оплатить проезд

повысить подготовку улучшить подготовку

повысить выпуск продукции увеличить выпуск продукции

причинить удовольствие причинить горе,

одержать первенство одержать победу,

наращивать мастерство повышать мастерство

предпринимать усилия прилагать усилия,

пристально слушать внимательно слушать

Не всегда можно объяснить причину той или иной сочетаемости слов, близких по значению. Зачастую сочетания слов закреплены языковой традицией.

Сейчас вы выполните задания, которые можно предложить учащимся 7-9 классов.

Необходимо отредактировать следующие предложения (групповая работа:

1 группа – 1, 3 предложения

2 группа — 2, 4 предложения)

1. Объединение «Заря» дало на выставку пять девичьих платьев.

2. Сейчас наши дети начинают постигать первые школьные трудности.

3. В этом бою осколки прострелили ему обе ноги.

4. Там, где в недалеком прошлом были пустыри, свалки, поднялись целые кварталы жилых новостроек.

Правильные варианты фиксируются на доске и в тетрадях:

1. Объединение «Заря» предоставило на выставку пять женских платьев молодежных покроев.

2. Сейчас наши дети начинают преодолевать первые трудности школьной жизни.

3. В этом бою он был ранен осколками в обе ноги.

4. Там, где в недавнем прошлом были пустыри, свалки, появились кварталы новостроек.

Примерные задания для отработки навыка аргументированного выбора слов, не нарушающих лексическую сочетаемость слов в предложении.

Объедините в словосочетания слова из левой и правой колонки, учитывая особенности их лексической сочетаемости. Укажите возможные варианты.

1. Античный, классический.

Гостеприимный, радушный, хлебосольный.

Прием, хозяин, человек.

Длинный, длительный, долгий, долговременный, продолжительный.

Воздействие, период, путь, сборы, кредит.

Некоторым словам поистине не везёт: их часто в речи употребляют в неправильных сочетаниях. Говорят: «холодный кипяток», «повысить кругозор», «справиться с указаниями», «усилить внимание». Такое нарушение лексической сочетаемости становиться досадной речевой ошибкой.

Внимательное отношение к слову, к особенностям лексической сочетаемости в русском языке поможет всем нам избежать подобных ошибок в речи. А в иных случаях – позволит использовать необычные сочетания слов для создания ярких образов или как источник юмора.

— Гения признали заживо.

— Он был назначен директором по собственному желанию

— Трудно прощать чужие недостатки, но ещё труднее прощать чужие достоинства.

— Котловина произвела на нас уютное впечатление.

— Февраль. Достать чернил и плакать! Писать о феврале навзрыд…

А в заключении хочу зачитать стихотворение Юрия Синицына «Слова»:

Каждое слово имеет свой вкус.

Горьки, как полынь.

Слаще абхазских дынь.

Те свежестью радуют нас

Давно набили оскомину.

Как приправы у горцев.

Что морской воды

Солоней и горше.

Есть и безвкусные,

Всякие есть у людей слова.

Я вечный должник

У всех этих слов,

Когда их ровняю

В шеренги стихов.

В ответе за них –

Я их повелитель

И вечный должник.

В конце мастер-класса раздать карточки со стихотворением Юлиана Тувима

источники:

http://newtonew.com:81/lifehack/lexical-incompatibility

http://infourok.ru/master-klass_leksicheskaya_sochetaemost_slova-318463.htm

Стремительно ползём: что вы знаете о лексической несочетаемости?

Если вы предпринимаете меры, уделяете значение и улучшаете свой уровень, вам стоит прочитать эту статью и избавиться наконец от речевых ошибок.

Посмотрите, пожалуйста, ролик и постарайтесь ответить на вопрос: что объединяет эти фрагменты?

Да, действительно, мы снова столкнулись с довольно распространенной речевой ошибкой — нарушением лексической сочетаемости слов.

Предпринять меры. Что не так с этим словосочетанием? Почему нельзя так говорить? Ведь мы же поняли суть зашифрованной в нем информации. Оказывается, этого недостаточно, чтобы считаться речевым явлением, не выходящим за границы языковой нормы. Мы же не должны переходить пешеходный переход во время красного сигнала светофора только потому, что в поле зрения нет ни одного автомобиля. В языке тоже есть свои чётко обозначенные нормы, которые не уступают по своей строгости правилам дорожного движения.

Слово предпринять сочетается со словами шаги, попытки. А слово меры требует постановки рядом глагола принять.

Предпринять шаги, принять меры — только в таких вариантах сочетание двух слов не противоречит нормам русского языка. В противном случае мы имеем дело с речевой ошибкой.

Лексическая сочетаемость — это способность слова употребляться вместе с другим словом в речевом отрезке. Давайте вместе познакомимся с этим языковым явлением поближе, а в конце вас, как обычно, ждёт тест на внимательность.

С первого взгляда может показаться, что закрепление той или иной нормы лексической сочетаемости происходит стихийно и не имеет логического объяснения. Особенно это касается синонимичных слов, как в нашем примере. На самом же деле этот единичный пример подтверждает очень интересную и важную мысль о том, что язык — это живая материя.

Читайте также :

Живёт себе слово в абстрактном языковом поле, а потом мы его вставляем в контекст, и с ним происходят удивительные метаморфозы: оно оживает и начинает проявлять свой характер и индивидуальные черты поведения, как любое живое существо.

Мы не зря сгруппировали ролики с ошибками по сходной тематике. Непростые взаимоотношения людей и животных, описанные в новостных текстах, вполне созвучны проблемам лексической сочетаемости некоторых слов в языковом потоке.

Ну не хотят некоторые слова стоять рядом в словосочетании или предложении, и ничего мы с ними не поделаем — язык учёл их пожелания и закрепил это как норму.

Потрясающе, правда? Вот и вынуждены мы все стараться учитывать эти «капризы», чтоб не прослыть невеждами.

Приведём примеры наиболее часто встречающихся ошибок:

играть значение, уделять значение иметь значение, уделять вниманиене имеет роли не играет ролипостигать навыки приобретать навыкиповысить кругозор расширить кругозорподнять тост произнести тост, поднять бокал за…дать поддержку оказать поддержкуодержать первенство одержать победу, завоевать первенствопристально слушать внимательно слушатьбыть в поле внимания быть в поле зрениястремительно ползёт вверх/вниз стремительно поднимается/опускаетсядешёвые цены низкие ценыоплатить штраф заплатить, выплатить штрафповышение имиджа повышение престижа, формирование положительного имиджаповысить выпуск продукции увеличить выпуск продукцииулучшить уровень благосостояния повысить уровень благосостояниярост экономики рост экономических показателейоказать заботу проявить заботуулучшился уровень обслуживания улучшилось качество обслуживанияодержать поражение потерпеть поражениеприобрести уважение заслужить уважениеглубокая весна поздняя веснаоказать впечатление произвести впечатление

Откуда мы узнаем о способности слова к сочетаемости? В науке это называется валентность (от лат. valentia — сила, способность). Слово «карие», например, может сочетаться только с существительным «глаза», а «закадычным» может быть только друг.

Например, мы говорим: стадо коров, табун лошадей, отара овец, стая волков, караван верблюдов. Это слова с низкой валентностью. Почему можно сказать «глубокая осень», а вот «глубокая весна» — это уже ошибка? Причины уходят корнями в далёкое прошлое.

Вся информация о валентности, помимо лексического значения, заложена в каждом слове изначально. Фактически каждое слово в языке имеет свой запрограммированный индивидуальный код лексической сочетаемости. У одних слов способность к сочетаемости высокая, а у других — минимальная.

Носители языка считывают эту информацию интуитивно. Возраст и уровень речевой культуры всё дальше отдаляют нас от лексических ошибок. Это нарабатывается годами, именно поэтому работники СМИ должны пристально следить за своей речью, так как они в ответе за формирование и закрепление речевых норм у своих слушателей и зрителей.

В школьных сочинениях порой можно встретить такие «перлы»:

- Катерина, женившись на Тихоне, стала несчастной девушкой.

- Бородинская битва вскрыла то лучшее, что было в князе Андрее.

- Из глаз Сони беззвучно текли слезы.

- Уж топтался на одном месте: он не мог взлететь.

- Любимые герои Толстого далеко не идеальны, они впадают в свои кризисы…

Кстати, нарушение лексической сочетаемости — это бич не только детей. Эта лингвистическая тонкость является буквально проклятьем для тех, кто изучает иностранные языки. Представляете, сколько должно пройти времени, чтобы иностранцу научиться тому, что проезд можно оплатить, а штраф — нет? Штраф можно уплатить.

Здесь мы столкнулись с паронимами. О них есть смысл подробно поговорить в следующей статье.

Если вы хотите наглядно увидеть, как иностранные студенты буквально тонут в лексических ошибках при написании сочинений и изложений на русском языке, советуем почитать работы ставшего уже по-настоящему легендарным вьетнамского студента Ли Вон Яна.

Нарушение лексической сочетаемости нередко объясняется объединением (контаминацией) похожих словосочетаний. Вот часто встречаемые пары:

- удовлетворять требования — отвечать потребностям

- беседа проведена — лекция прочитана

- возместить ущерб — взыскать деньги, штраф

- принять меры — предпринять шаги

- повысить уровень — улучшить качество

- приобрести известность — заслужить уважение

- играть роль — иметь значение

Бывают ли случаи, когда семантическая или лексическая сочетаемость оправдана? Конечно. Любое исключение из правил в руках истинного мастера слова превращается в настоящую жемчужину. Оцените сами.

В романе «Золотой телёнок» авторы придумали чудесное выражение «резиновая мысль» для описания изобретения чиновника Полыхаева:

А в романе «12 стульев» Илья Ильф и Евгений Петров употребляют дивное по своей образности выражение «табунчик девушек»:

Лексическая сочетаемость слов играет особо важную роль в художественной речи. Как в прозаической, так и в поэтической. Изучая черновики рукописей, можно в этом убедиться наглядно. В 1961 году «Моснаучфильм» снял потрясающую документальную ленту под названием «Рукописи Пушкина». В ней наглядно продемонстрировано, как поэт при создании поэмы «Медный всадник» подбирал каждое слово.

Этот чёрно-белый фильм без какой-либо сложной анимации и спецэффектов позволяет буквально следить за рукой Александра Сергеевича. Именно при таком скрупулезном анализе становится очевидным, насколько важна лексическая сочетаемость слов в контексте художественного творчества.

Большие мастера художественного слова в состоянии расширить привычные границы сочетаемости, но работа эта поистине ювелирная, иначе есть большой риск скатиться до банальной речевой ошибки. Надо быть настоящим профессионалом, чтобы подобные эксперименты порождали яркие метафоры, неожиданные образы и выражали необходимую экспрессию.

В конце разговора по традиции проверим себя с помощью теста на внимательность и речевую грамотность. Посмотрите видео и попробуйте найти ошибки:

Если количество правильных ответов стремительно ползёт вверх увеличивается, значит, будем и дальше повышать расширять кругозор и говорить предметно о речевых ошибках.

помогите пожалуйста указать неправильные словосочетания. Нормы сочетаемости слов нарушены в словосочетании

1) — возрасти в глазах окружающих

— оказать вред

— озабочен здоровьем детей

— закоренелый преступник

— гениальный виртуоз музыки

2) — превратить мечту в жизнь

— предостеречь от опасности

— заведующий первого отдела

— взаимно уважать друг друга

— написать тему природы

вырасти в глазах окружающих

— нанести вред

— озабочен здоровьем детей

— закоренелый преступник

— виртуоз музыки

2) — воплотить мечту в жизнь

— предостеречь от опасности

— заведующий первым отделом

— уважать друг друга

— описать природу

1.2. Смысловая точность речи. Выбор слова

1.2.1. Слово — основа для понимания текста

Работа над стилем произведения — это прежде всего работа над его лексикой, так как слово — основа для понимания речи. Неясность речи есть неизменный признак неясности мысли, утверждал Л.Н. Толстой; шутя, писатель заметил: «Если бы я был царь, я бы издал закон, что писатель, который употребит слово, значения которого он не может объяснить, лишается права писать и получает 100 ударов розог».

Стилистический подход к изучению лексики выдвигает в качестве важнейшей проблему выбора слова для наиболее точного выражения мысли. Правильное употребление слов автором представляет собой не только достоинство стиля, но и необходимое условие информативной ценности произведения, действенности его содержания. Неправильный выбор слова искажает смысл высказывания, порождая не только лексические, но и логические ошибки в речи.

Слова следует употреблять в строгом соответствии с их семантикой, т.е. значением. Каждое знаменательное слово имеет лексическое значение, называя явления и предметы действительности, которым в нашем сознании соответствуют определенные понятия. При четком изложении мысли используемые авторами слова полностью соответствуют своему предметно-логическому значению. В.Г. Белинский писал: «Каждое слово в поэтическом произведении должно до того исчерпывать все значение требуемого мыслию целого произведения, чтоб видно было, что нет в языке другого слова, которое тут могло бы заменить его».

1.2.2. Поиск нужного слова

Поиск единственно необходимого в тексте слова требует от писателя напряжения творческих сил и неустанного труда. Этот труд порой отражен в рукописях, позволяющих нам ознакомиться с лексическими заменами, которые сделал автор, шлифуя стиль произведения. Например, в черновике повести А.С. Пушкина «Дубровский» находим такую правку: Члены (суда) встретили его (Троекурова) с изъявлениями глубокого уважения [глубокой преданности ; глубокого подобострастия ] — последнее слово наиболее выразительно охарактеризовало поведение подкупленных Троекуровым чиновников, и писатель оставил его в тексте.

Очень много работали над своими рукописями Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, И.А. Гончаров, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн и другие русские писатели. Поиск нужного слова отражает их авторедактирование. Интересно сравнить первоначальный и окончательный варианты некоторых текстов наших классиков. Приведем примеры из повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».

| Первоначальный вариант | Опубликованный текст |

| 1. Поднявшийся ветерок давал знать, что уже немного оставалось времени до рассвета. | 1. Сорвавшийся ветерок давал знать, что уже немного оставалось времени до рассвета. |

| 2. Зашумели запорожцы и разом почувствовали свои силы. | 2. Зашумели запорожцы и разом почуяли свои силы. |

| 3. . Посмеялись над православною верою. | 3. Поглумились над православною верою. |

| 4. — «Добре!» — повторилось в рядах запорожцев. | 4. — «Доброе слово сказал и кошевой!» — отозвалось в рядах запорожцев. |

| 5. «Ну, ну, рассказывай, что такое!» — отвечала в один голос толпа. | 5. . кричала в один голос толпа. |

| 6. Эти слова проникнули молнией. | 6. Эти слова пролетели молнией. |

Стремление найти точные слова побуждает писателей править текст, сопоставляя возможные варианты выражения мысли. У Н.А. Некрасова находим такую стилистическую правку в описании сцены «у парадного подъезда», которая так поразила поэта, сочинившего впоследствии известное стихотворение: «- Делать нечего, [пошли, айда, направились, потянулись] завернули в кабак». Как видим, автору не так легко было подобрать глагол движения, передавший настроение обиженных крестьян.

Стилистическая правка писателей в рукописи отражает последний этап работы над текстом, а какой труд предшествовал этому, сколько черновиков было написано и потом уничтожено, сколько раз автор произносил «про себя» ту или иную фразу, прежде чем записать ее на бумаге, — об этом можно только догадываться.

А.П. Чехов так отзывался о своей работе: «. Я занят, занят по горло: пишу и зачеркиваю, пишу и зачеркиваю». Брату он советовал: «Надо люто марать», — замечая: «. Я не хочу признавать рассказов без помарок». Упрекая одного из молодых писателей в небрежности, А.П. Чехов напоминал: «Рукописи всех настоящих мастеров испачканы, перечеркнуты вдоль и поперек, потерты и покрыты латками, в свою очередь перечеркнутыми и изгаженными». И рекомендовал работать так: «Надо рассказ писать 5-6 дней и думать о нем все время. Надо, чтобы каждая фраза, прежде чем лечь на бумагу, пролежала в мозгу дня два. ». Этот огромный труд писателя над словом скрыт от нас, потому что мы видим уже готовое произведение. Исследователь же, сравнивая черновики и беловой вариант, сопоставляя различные редакции произведений, отчасти проникает в творческую лабораторию писателя и по лексическим заменам может судить о том, как он трудился над словом.

Много лексических замен сделал А.И. Куприн, работая над статьей «Памяти Чехова». Вот примеры более точного выбора слов в процессе стилистической правки рукописи самим писателем:

| Варианты | Опубликованный текст |

| 1. — А ведь никто не знает , что самое главное в этом человеке. | 1. — А ведь никто не догадывается , что самое характерное в этом человеке. |

| 2. Он мог быть добрым и щедрым, не любя, ласковым и нежным . не рассчитывая на признательность . | 2. Он мог быть добрым и щедрым, не любя, ласковым и участливым . не рассчитывая на благодарность . |

| 3. …Приезжал, кажется, с главной целью показать больному тогда А. П-чу постановку его пьесы. | 3. . Приезжал, кажется, с исключительной целью. |

Интересна правка М. Горького в романе «Мать»:

| Варианты (редакция 1907 г.) | Окончательный текст |

| 1. Ей вдруг показалось, что сын преувеличил опасность собрания. | 1. Ей вдруг подумалось. |

| 2. Мать знала, что весь этот шум поднят работой ее сына. | 2. Мать понимала, что этот шум поднят работой ее сына. |

| 3. Он поднял плечи и опустил. | 3. Он пожал плечами. |

Обычно писатели в процессе редактирования сами устраняют лексические ошибки. Стилистическую правку рукописи может выполнять и редактор. Авторы, для которых литературный труд — занятие непривычное, нуждаются в помощи редактора, хотя литературное редактирование текста и не является обязательным условием его публикации.

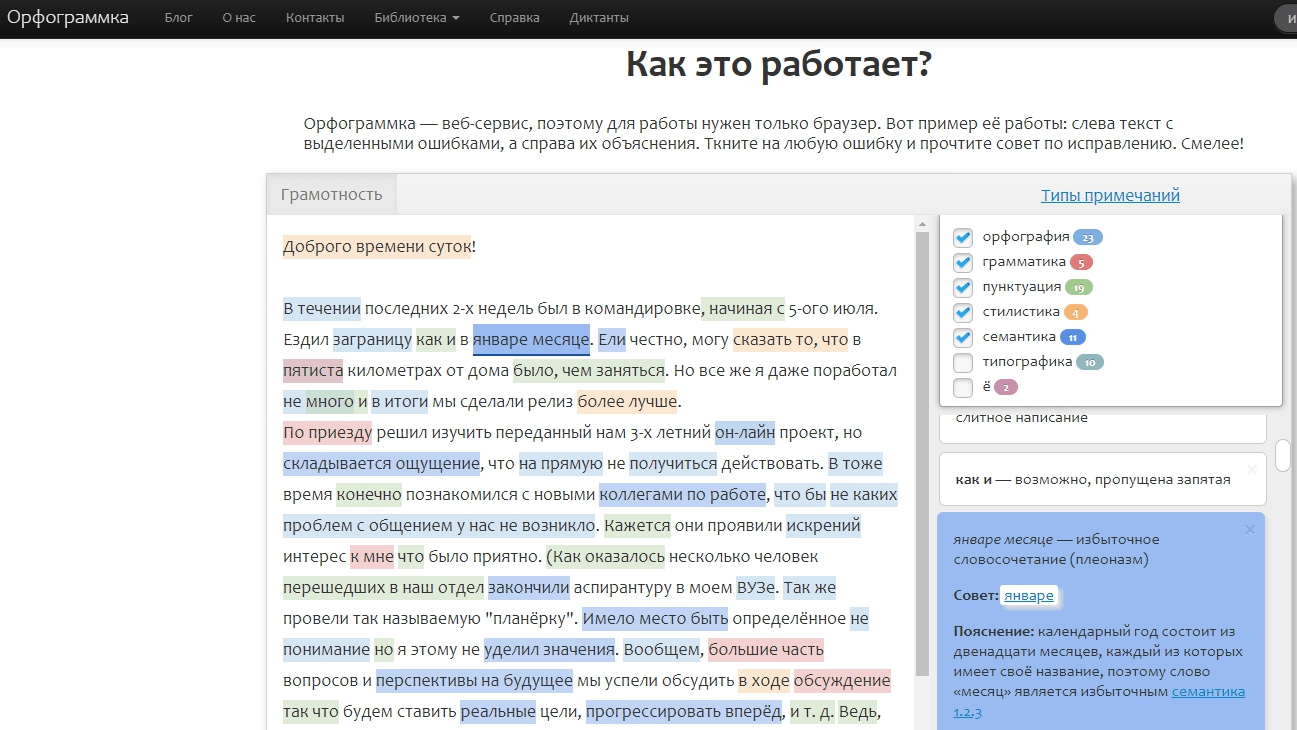

1.2.3. Речевые ошибки, вызванные неправильным выбором слова

В процессе литературного редактирования рукописи редактору часто приходится отмечать ошибки в словоупотреблении. Неправильный выбор слова делает речь неточной, а порой искажает смысл высказывания: Погода сопутствовала хорошему отдыху (вместо благоприятствовала); У куниц скоро появится наследство (имеется в виду потомство); Я хочу продолжить семейную династию и потому решил стать офицером (вместо традицию). В таких случаях говорят об использовании слова без учета его семантики . Подобные лексические ошибки возникают в результате стилистической небрежности автора, невнимательного отношения к слову или плохого знания языка. Так, в газетной статье читаем: Новые железные дороги возникнут в трудных для освоения районах. Слово «возникнуть» означает «появиться, начаться, образоваться, зародиться», оно не подходит для наименования действия, которое требует значительных усилий. Возникнуть могут подозрение, тревога, сомнение (состояния самопроизвольные), возникают трудности, препятствия. Железные дороги не могут возникнуть, их прокладывают люди.

Употребление слов без учета их семантики меняет значение высказывания: Начало 1992 года было отмечено ухудшением климатических условий — метелями, резким понижением температуры. Автор имел в виду, конечно, погодные условия (плохую погоду), климат не мог измениться за один год.

При чтении рукописи редактору приходится взвешивать каждое слово, устраняя подобные ошибки. Стилистическая правка в таких случаях часто сводится к простой лексической замене:

| 1. Минеральные и витаминные добавки, введенные в рацион, очень калорийны . | 1. Минеральные и витаминные добавки, введенные в рацион, очень полезны . |

| 2. Платиновые термометры сопротивления работают в сложных условиях. | 2. Платиновые термометры сопротивления применяются в сложных условиях. |

| 3. Мы обращаем главное внимание на развитие качества продукции. | 3. Мы заботимся об улучшении качества продукции. |

Однако иногда, добиваясь точности и ясности, приходится прибегать к более сложным видам правки, обновляя лексический состав предложения, изменяя формулировки, перестраивая конструкцию. Рассмотрим примеры такой стилистической правки:

| 1. После звонка людям трудно пробраться в зал, приходится долго стоять в очереди из-за узкой двери. | 1. После звонка люди толпятся возле узкой двери и долго не могут войти в зал. |

| 2. Сферой формирования общественного сознания человека, его нравственных качеств, духовной жизни является художественная литература. | 2. На формирование общественного сознания человека, его нравственных принципов, на его духовную жизнь огромное влияние оказывает художественная литература. |

Употребление слов без учета их семантики может стать причиной алогичности и даже абсурдности высказывания.

В одном очерке было написано: «. И стоят наши дальневосточные березки в своем подвенечном саване » (автор перепутал саван и фату).

Подобные ошибки возникают под влиянием ложных ассоциаций. На вступительном экзамене в Академию печати юноша написал в сочинении: «Я знаю, что еще живы предки А.С. Пушкина» (конечно, он имел в виду потомков поэта). Абсурдность высказывания в подобных случаях придает фразе комическое звучание.

Неточность словоупотребления объясняется не только низкой речевой культурой автора; иногда сознательно не хотят употребить то или иное слово, чтобы завуалировать отрицательный смысл высказывания. Пишут: фантазирует вместо врет, принимал подарки вместо брал взятки и т.д. Вспомним эпизод из рассказа А.И. Куприна «Дознание»: «Спроси его, взял он у Есипаки голенища?

Подпоручик опять убедился в своей неопытности и малодушии, потому что из какого-то стыдливого и деликатного чувства не мог выговорить настоящее слово « украл ». Слова и выражения, смягчающие грубый смысл речи, называются эвфемизмами (от гр. eu — хорошо, phēmi — говорю). Эвфемистичность речи нередко объясняется стремлением автора притупить критическую остроту высказывания при описании негативных явлений нашей жизни. Например, в местной газете корреспондент сообщал: Правление колхоза уделяло мало внимания охране общественной собственности, в то время как следовало бы признать, что правление колхоза безответственно отнеслось к охране общественной собственности (или закрывало глаза на расхищение общественной собственности). Неточность речи в подобных случаях уводит читателя от истины, искажает смысл.

Неправильный выбор слова может стать причиной различных речевых ошибок. Так, из-за неточного словоупотребления может возникнуть анахронизм (нарушение хронологической точности при употреблении слов, связанных с определенной исторической эпохой): В Древнем Риме недовольные законами плебеи устраивали митинги (слово «митинг» появилось значительно позднее, причем в Англии); В XVIII веке в Ленинграде было закрыто несколько типографий (название города на Неве, которое употребил автор, было неизвестно в XVIII веке, следовало написать: в Петербурге).

Неправильное словоупотребление нередко приводит и к логическим ошибкам. В числе их назовем алогизм — сопоставление несопоставимых понятий, например: Синтаксис энциклопедических статей отличен от других научных статей. Получается, что синтаксис сравнивается с научными статьями. Устраняя алогизм, можно написать: Синтаксис энциклопедических статей отличается от синтаксиса других научных статей, или: Синтаксис энциклопедических статей имеет ряд особенностей, несвойственных синтаксису других научных статей. Часто выявление алогизма не вызывает затруднений, стилистическая правка в этих случаях проста:

| 1. Клюв лесного рябчика по цвету не отличается от обыкновенного рябчика. | 1. Клюв лесного рябчика по цвету не отличается от клюва обыкновенного рябчика. |

| 2. Композиция туркменских сказок имеет много общего со сказками европейскими. | 2. Композиция туркменских сказок имеет много общего с композицией европейских сказок. |

| 3. Поломку в машине можно сравнить с нездоровым человеком, а слесаря — с врачом. | 3. Поломку в машине можно сравнить с заболеванием человека, а слесаря — с врачом. |

Однако иногда алогизмы не столь очевидны, и, чтобы устранить их, приходится значительно изменять авторский текст. Например: Наши знания о богатствах недр земли являются лишь незначительной частью скрытых, еще больших богатств. Можно предложить такие варианты стилистической правки этой фразы: Мы еще так мало знаем о богатейших залежах полезных ископаемых, тайну которых хранят недра земли; В недрах земли скрыты огромные богатства, о которых мы еще так мало знаем; Наши знания о полезных ископаемых еще так неполны! Мы знаем лишь о незначительной части богатств, скрытых в недрах земли.

Причиной нелогичности высказывания может стать подмена понятия, которая часто возникает в результате неправильного словоупотребления: Плохо, когда во всех кинотеатрах города демонстрируется одно и то же название фильма. Конечно, демонстрируется фильм, а не его название. Можно было написать: Плохо, когда во всех кинотеатрах города демонстрируется один и тот же фильм. Подобные ошибки в речи возникают и вследствие недостаточно четкой дифференциации понятий, например: Приближения дня премьеры коллектив театра ждет с особым волнением (ждут не приближения премьеры, а когда состоится премьера).

В случае подмены понятия стилистическая правка может быть различной: иногда достаточно заменить неудачно употребленное слово, в других случаях лексическая замена сочетается с использованием новых, уточняющих слов, наконец, порой необходимо переделать предложение, чтобы верно передать авторскую мысль.

| 1. Радушные хозяева потчуют гостей разнообразным подбором национальных блюд. | 1. Радушные хозяева потчуют гостей разнообразными национальными блюдами. |

| 2. Фильм завершается театральным занавесом с эмблемой «Чайки». | 2. В конце фильма мы видим на экране театральный занавес с эмблемой «Чайки». |

| 3. Мороз, а работа кипит, потому что работники аэропорта устали от такого продолжительного времени нелетной погоды. | 3. Мороз, а люди трудятся, потому что работникам аэропорта надоело вынужденное бездействие во время нелетной погоды. |

Нелогичной нашу речь делает и неоправданное расширение или сужение понятия, возникающее вследствие смешения родовых и видовых категорий: При хорошем уходе от каждого животного можно надаивать по 12 л молока (следовало употребить не родовое наименование -животное, а видовое — корова); В любое время суток медицина должна прийти на помощь ребенку . Надо было написать:В любое время суток медицина должна прийти на помощь больному (ведь в медицинской помощи нуждаются не только дети).

Особенно часто приходится наблюдать употребление родового наименования вместо видового, и это не только лишает речь точности, приводит к утрате тех конкретных сведений, которые составляют живую ткань повествования, но и придает стилю официальную, подчас канцелярскую, окраску. Родовые наименования нередко представляются говорящим более значительными, создают впечатление «важности» высказывания. Поэтому, как заметил писатель П. Нилин, «человек, желающий высказаться «некультурнее», не решается порой назвать шапку шапкой, а пиджак пиджаком. И произносит вместо этого строгие слова: головной убор или верхняя одежда» (Нилин П. Опасность не там // Новый мир. — 1958. — № 4.). К.И. Чуковский в книге «Живой как жизнь» вспоминал, как при подготовке радиопередачи «отредактировали» выступление молодого литератора, который собирался сказать: «Прошли сильные дожди». «Заведующий клубом поморщился:

— Так не годится. Надо бы литературнее. Напишите-ка лучше вот этак: «Выпали обильные осадки».

К сожалению, это необоснованное пристрастие к родовым наименованиям становится своеобразным трафаретом: некоторые авторы, не задумываясь, отдают предпочтение атмосферным осадкам перед дождями, ливнями, изморосью, снегом, метелью; зеленым насаждениям — перед сиренью, жасмином, рябиной, черемухой; водоемам — перед озерами, прудами, реками, ручьями. Замена видовых категорий родовыми делает нашу речь бесцветной, казенной. Не случайно большой художник слова С.Я. Маршак обращался к своим современникам с горьким упреком: «. Обеды, ужины мы называли пищей, а комната для нас жилплощадью была».

Причина нелогичности высказывания, искажения его смысла иногда кроется и в нечетком разграничении конкретных и отвлеченных понятий, например: Нужно подумать о кормах на зиму для общественного животноводства (имеются в виду, конечно, корма для животных, скота).

Рассмотрим примеры стилистической правки предложений, в которых нелогичность высказывания является следствием неоправданного расширения понятия или его сужения, замены конкретного понятия отвлеченным:

| 1. Нам рассказали о писателе и прочитали отрывки из его творчества. | 1. Нам рассказали о писателе и прочитали отрывки из его произведений. |

| 2. Три часа продолжался темпераментный ритм народной бразильской музыки. | 2. Три часа продолжалась темпераментная бразильская народная музыка. |

| 3. Новогодняя елка стала любимым праздником нашего детства. | 3. Новогодняя елка стала любимым праздником наших детей. |

Искажение смысла и даже абсурдность высказывания возникают в результате несоответствия посылки и следствия, например: Быстрота размножения вредителей зависит от того, насколько упорно и планомерно ведется с ними борьба. Получается, что чем больше борются с вредителями, тем быстрее они размножаются. В этом случае следовало бы писать не о размножении вредителей, а об уничтожении, тогда мысль была бы сформулирована правильно. Приемлемы различные варианты стилистической правки предложения: Быстрота уничтожения вредителей зависит от того, насколько упорно и планомерно ведется с ними борьба; Настойчивая борьба с вредителями ведет к более быстрому их уничтожению; Чтобы быстрее уничтожить вредителей, надо вести с ними упорную и планомерную борьбу; При упорной борьбе с вредителями можно быстрее добиться их уничтожения и т.д.

Логические ошибки в речи — большое зло: они не только порождают неясность высказывания, искажают его смысл, но и ведут к абсурдности, неуместному комизму речи. Пародийное звучание тех или иных утверждений в подобных случаях сводит на нет их информативную ценность. Одна реклама, расхваливая таблетки для тех, кто хочет похудеть, утверждает: Фирма гарантирует уменьшение веса на сто процентов .

Еще пример. Работая над рукописью статьи «Физкультура и здоровье», редактор находит в ней рассуждение:

Страшна не старость, а дряхлость, поэтому лучше умереть молодым и здоровым . Так думают многие.

Абсурдность высказывания в этом случае возникла из-за того, что автор не заметил подмены понятия, употребив слово умереть, а следовало написать: Хорошо бы остаться до конца жизни молодым и здоровым или: Сохранить бы до глубокой старости бодрость и здоровье. Внимательное отношение к лексике, правильный выбор слова, вдумчивый анализ логической стороны речи помогут автору и редактору избежать подобных ошибок.

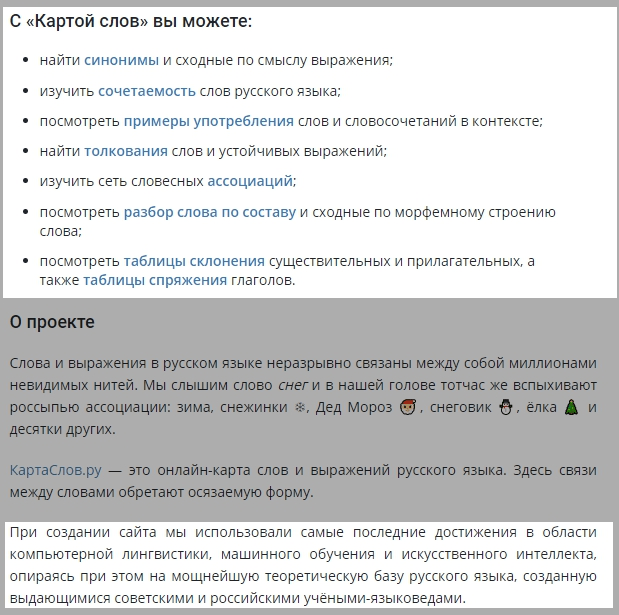

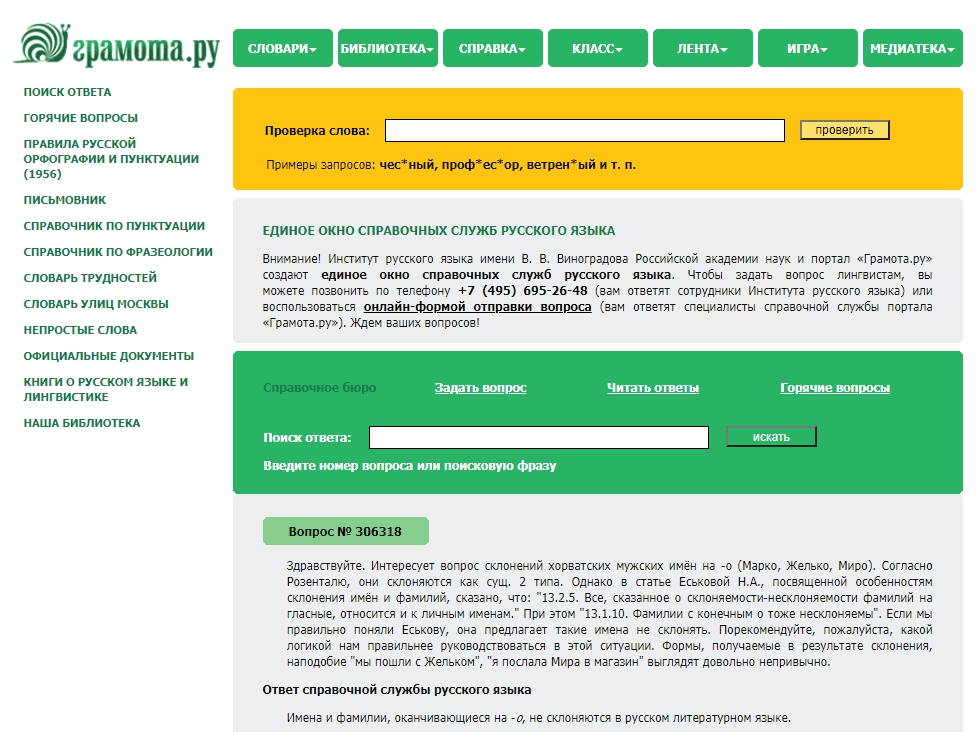

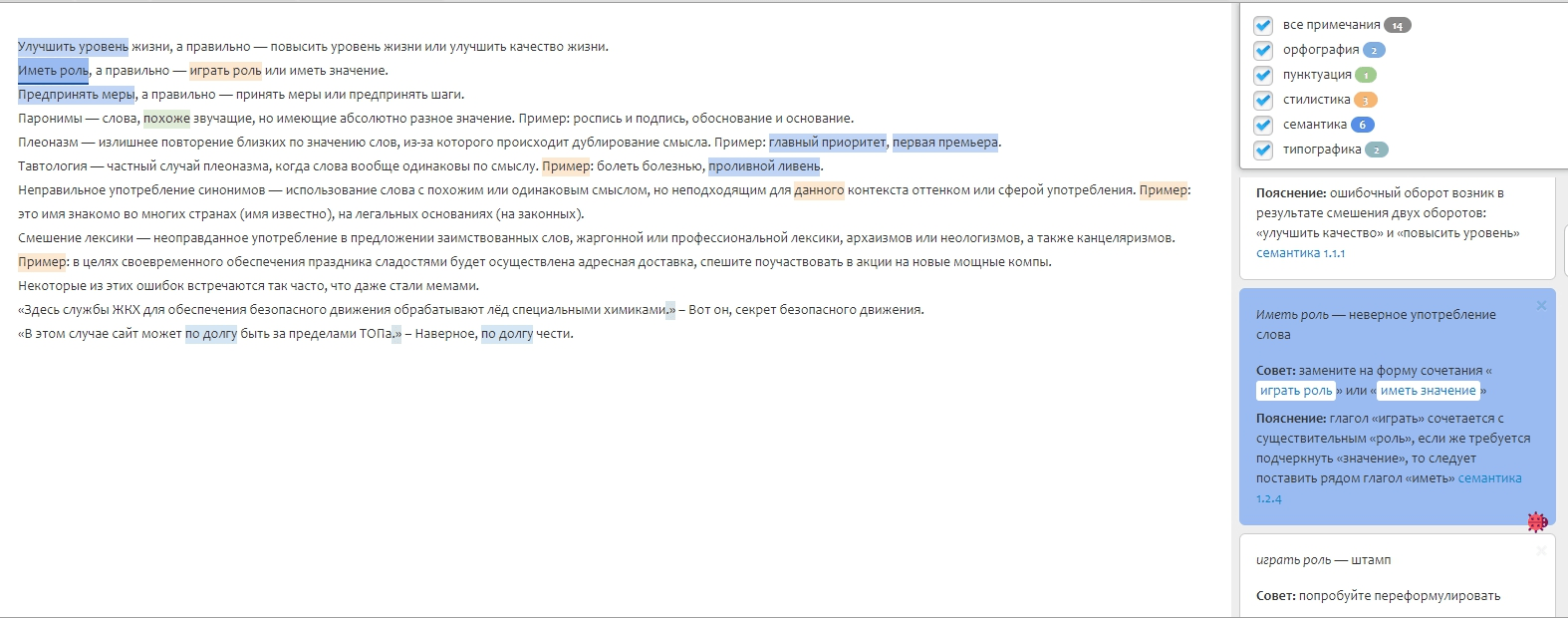

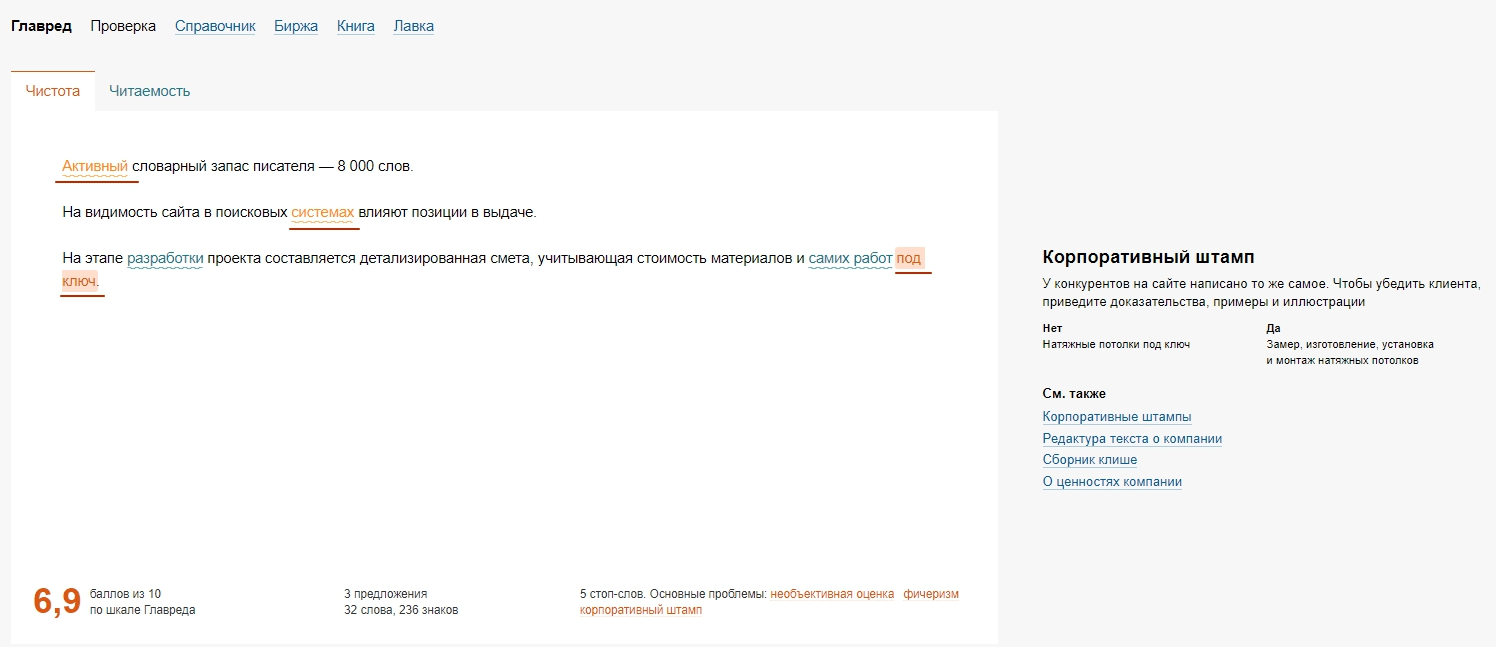

1.2.4. Лексическая сочетаемость

Для правильного употребления слов в речи недостаточно знать их точное значение, необходимо еще учитывать особенности лексической сочетаемости слов, т.е. их способности соединяться друг с другом. Так, «похожие» прилагательные длинный, длительный, долгий, долговременный, продолжительный по-разному «притягиваются» к существительным: длительный период, продолжительный период (но не длинный, долгий, долговременный период); долгий путь, длинный путь; продолжительные сборы, долговременный кредит. Нередко слова с одинаковым значением могут иметь разную лексическую сочетаемость (ср.: истинный друг — подлинный документ).

В основе учения о лексической сочетаемости лежит положение акад. В.В. Виноградова о фразеологически связанных значениях слов, которые имеют единичную сочетаемость (закадычный друг) или ограниченные возможности сочетаемости (черствый хлеб, батон; черствый человек, но нельзя сказать «черствая конфета» (шоколадка), «черствый товарищ» (отец, сын).

Для разработки теории лексической сочетаемости большое значение имело выделение Виноградовым фразеологических сочетаний и установление основных типов лексических значений слов в русском языке. Фразеологическими сочетаниями занимается фразеология, предметом лексической стилистики является изучение соединения в речи слов, имеющих свободные значения, и определение тех ограничений, которые накладываются языком на их лексическую сочетаемость.

Многие лингвисты подчеркивают, что лексическая сочетаемость слова неотделима от его смысла. Некоторые ученые, исследуя проблемы лексической сочетаемости, приходят к выводу о том, что абсолютно свободных сочетаний лексем в языке не существует, есть только разные по возможностям сочетаемости группы слов. При такой постановке вопроса уничтожается различие между свободными сочетаниями и фразеологически связанными.

Соединение слов в словосочетания может наталкиваться на разного рода ограничения. Во-первых, слова могут не сочетаться из-за их смысловой несовместимости (фиолетовый апельсин, облокотился спиной, вода горит); во-вторых, объединение слов в словосочетание может быть исключено в силу их грамматической природы (мой — плыть, близко — веселый); в-третьих, объединению слов могут препятствовать их лексические особенности (слова, обозначающие, казалось бы, соединимые понятия, не сочетаются; говорят причинить горе, неприятности, но нельзя сказать причинить радость, удовольствие).

В зависимости от ограничений, регулирующих соединение слов, различают три типа сочетаемости: семантическую (от термина «семантика» — значение слова), грамматическую (точнее, синтаксическую) и лексическую.

Семантическая сочетаемость нарушена, например, в таких случаях: К сегодняшнему часу сведений еще нет; Необходимо ускорить урегулирование кровопролития ; Девичья фамилия моего отца Собакин; После гибели Ленского ни дуэли Ольга женилась на гусаре. Смешные сочетания слов, не правда ли? Но если вдуматься, в иных случаях возникает очень нежелательный подспудный смысл: не прекратить , а лишь урегулировать кровопролитие.

Пародийный пример нарушения грамматической сочетаемости известен: Моя твоя не понимает (притяжательные прилагательные не могут соединяться с глаголами, стоящими в личной форме). Еще примеры: Наш лидер здоров вдоль и поперек ; Большинство времени депутаты тратят на дискуссии.

Самым резким нарушением законов «притяжения слов» является лексическая несочетаемость: Голос цифр не утешителен; В недалеком прошлом у нас всем зажимали языки . Яркий эффект «обманутого ожидания» юмористы обыгрывают в едких шутках: Мы потерпели победу и больше не вправе медлить; Достигли зияющих вершин .

Нарушение лексической сочетаемости нередко объясняется неправильным употреблением многозначных слов. Так, в своем основном значении слово глубокий может свободно соединяться с любым другим, подходящим по смыслу: глубокий (то есть имеющий большую глубину) колодец, залив, водоем, озеро, река. Однако в значении «достигший предела, полный, совершенный», это слово сочетается с немногими (глубокая осень, зима, но не лето, не весна, глубокая ночь, тишина, но не утро, не день, не шум; глубокая старость, но не юность). Поэтому нас смешит заявление: В глубоком детстве он был похож на мать.

Слово состояться толкуется в словарях посредством синонимов произойти, осуществиться, однако в отличие от них этот глагол уместен, если намеченные мероприятия готовились, планировались (Состоялось собрание; Состоялась встреча кандидата в депутаты Думы с избирателями). А если корреспондент пишет: На улицах города состоялись вооруженные столкновения , — можно подумать, что вооруженные столкновения кем-то готовились, планировались. Как видим, нарушение лексической сочетаемости может привести к искажению смысла высказывания.

Лексическая стилистика должна сосредоточить свое внимание на оценке лексической сочетаемости. Однако границы между различными типами сочетаемости очень нечеткие, поэтому при стилистическом анализе текста приходится говорить не только о «чистой» лексической сочетаемости, но и учитывать различные переходные случаи.

Все знаменательные слова, имеющие свободные значения, условно можно разделить на две группы. Одним свойственна сочетаемость, практически не ограниченная в пределах их предметно-логических связей; таковы, например, прилагательные, характеризующие физические свойства предметов — цвет, объем, вес, температуру (красный, черный, большой, маленький, легкий, тяжелый, горячий, холодный), многие существительные (стол, дом, человек, дерево), глаголы (жить, видеть, работать, знать). Другую группу образуют слова, имеющие ограниченную лексическую сочетаемость (причем в случае многозначности слов, это ограничение может распространяться лишь на отдельные их значения). Эта группа слов вызывает особый интерес.

Ограничения лексической сочетаемости обычно свойственны словам, которые редко встречаются в речи. Слова, имеющие максимальную частотность употребления (они входят в 2500 наиболее частотных слов русского языка), легко вступают в лексические связи. Например, при сравнении сочетаемости слов страх и боязнь оказалось, что более активно сочетается с различными глаголами слово страх.

Лексическая сочетаемость слов носит внутриязыковой характер. В родном языке мы обычно «предсказываем» возможные варианты лексических связей слов (в основном по интуиции). Пометы лексической сочетаемости в толковых словарях редки и непоследовательны. Практическое значение имеет «Словарь сочетаемости слов русского языка» под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина (2-е изд. М., 1983).

1.2.5. Нарушение лексической сочетаемости как стилистический прием

К оценке лексической сочетаемости в экспрессивной речи нельзя подходить с обычной меркой, здесь законы «притяжения» слов друг к другу особые. В художественных и публицистических произведениях границы лексической сочетаемости могут быть расширены. Например, замечено, что ограничения семантической сочетаемости не распространяются на переносное словоупотребление: возможны словосочетания, которые кажутся бессмысленными, если составляющие их слова понимать в буквальном значении (закат пылает, годы летят, черные мысли). Семантическая несочетаемость слов не является препятствием для создания художественных образов. Именно нарушение привычных связей слов, придающее им новые оттенки значения, лежит в основе многих классических образов, ставших хрестоматийными примерами эпитетов, метафор, метонимий: седой зимы угрозы (П.); Колокольчик звонко плачет, и хохочет, и визжит (Вяз.); Порой влюбляется он страстно в свою нарядную печаль. (Л.); пузатое ореховое бюро (Г.); умственное и нравственное декольте, плешивый силлогизм (С.-Щ.).

Нарушение лексической сочетаемости может стать действенным средством создания комического звучания речи в юмористическом контексте: С того дня и постигла Евстигнейку слава (М. Г.); яблоко с родинкой, кипучий лентяй (И. и П.); на основе всесторонней и обоюдоострой склоки (И. Ильф); холостой фокстерьер (Л. Ленч). Нарушение лексической сочетаемости как яркий стилистический прием создания комического эффекта лежит в основе различных шуток, афоризмов, которые обычно публикуются на юмористических страницах журналов, газет. Например: Гения признали заживо («ЛГ»);Трудно прощать чужие недостатки, но еще труднее прощать чужие достоинства; наши заклятые друзья; закоренелый передовик; Наконец правительство добилось значительного ухудшения жизни народа;С перестройкой нас постигло еще одно событие: гуманитарная помощь Запада (из газ.).

Несочетаемость делает броскими заголовки: «Жанр, обреченный на успех» (о пародии); «Воспоминания о будущем» (название кинофильма); «Наедине со всеми» (пьеса А. Гельмана); «Пожизненный друг» (о «дружбе» В. Жириновского с Саддамом Хусейном); «Сталкеры поднебесья» (о вертолетчиках, работавших в зонах повышенной радиации); «Включите тишину»; «О чем молчали в метро»; «Долгая, многосерийная жизнь»; «Букет из звезд» (эстрады). Нередко поэты нарушают лексическую сочетаемость. Выразительны необычные сочетания слов в песнях Вл. Высоцкого: Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. В неэкспрессивной, прозаической речи словосочетания «ходить пятками», «босые души» показались бы невозможными, абсурдными, но, в поэтическом контексте, они поражают своей художественной силой. Еще пример из песни того же автора: К утру расстреляли притихшее горное эхо. И брызнули камни, как слезы, из раненых скал.

1.2.6. Нарушение лексической сочетаемости как речевая ошибка

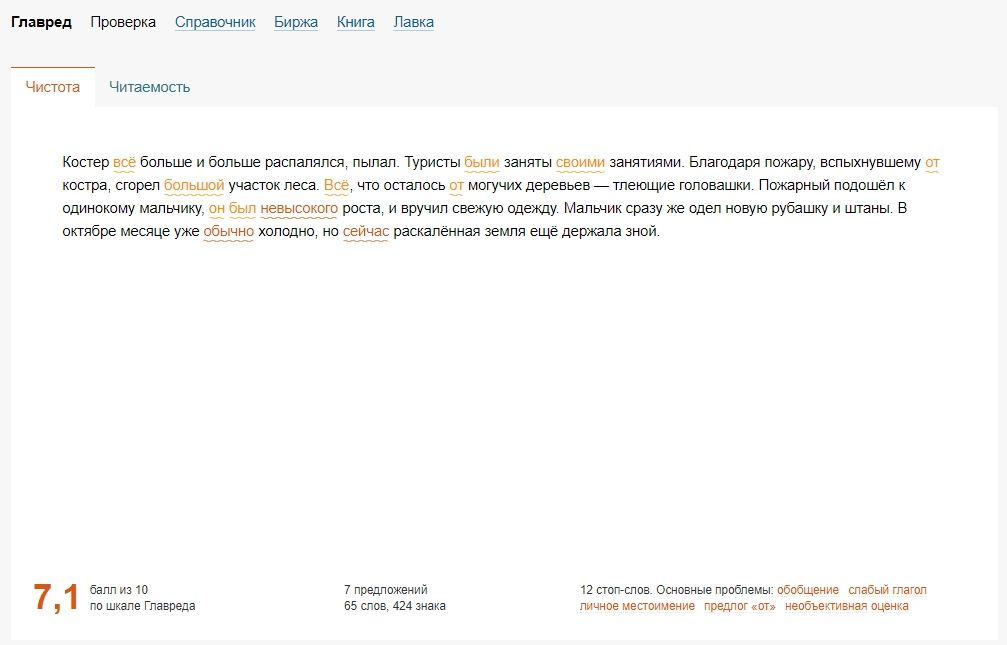

Если автор не стремится к достижению определенной стилистической цели, нарушение лексической сочетаемости становится речевой ошибкой. В этом отражается характерная особенность диалектической природы языка: в одном случае явление, представляющее собой отклонение от языковой нормы, оказывается действенным средством создания речевой экспрессии, в другом — свидетельством небрежности, невнимательного отношения автора к слову. Непроизвольное нарушение лексической сочетаемости — весьма распространенная речевая ошибка.

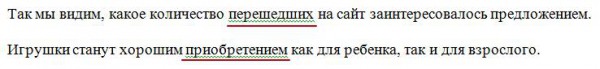

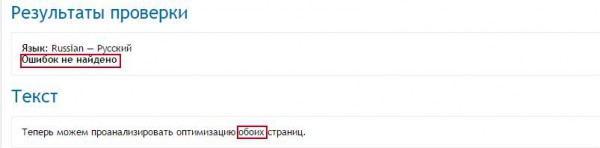

«Хотя в этих соревнованиях наши любимые фигуристы одержали поражение , зрители приветствуют их стоя», — говорит спортивный комментатор (но: одерживают победу, терпят поражение). «Может, и к тебе пришла бессонница, и лежишь ты, не смыкая взгляда синего», — пишет поэт (но: можно сомкнуть глаза, а не взгляд). В очерке журналист замечает: «Котловина производила уютное впечатление » (можно производить приятное впечатление, а не уютное). Некоторые слова часто употребляются в речи в неправильных сочетаниях (встреча созвана, беседа прочитана, усилить внимание, уделить значение, повысить кругозор и др.).

Нарушение лексической сочетаемости может быть вызвано контаминацией внешне похожих словосочетаний. Например, говорят: удовлетворять современным потребностям, смешивая сочетанияудовлетворять требования и отвечать потребностям; С него взыскали материальный ущерб в пользу потерпевших (материальный ущерб может быть возмещен; взысканы могут быть деньги); Улучшили художественный уровень экспозиций народные музеи (уровень может возрасти, повыситься; улучшить можно качество). Еще примеры контаминации словосочетаний: предпринять меры (принять меры — предпринять шаги); заслужил известность (приобрел известность — заслужил уважение); неослабная помощь (постоянная помощь — неослабное внимание); не играет значения (не играет роли — не имеет значения). Смешение словосочетаний послужило поводом для шутки:

О вкусах не спорят:

Одни уважают урюк в рассоле,

Другие любят с горчицей варенье.

Но все это не и меет роли

И, кроме того, не играет значенья .

При употреблении слов, которые имеют предельно ограниченные возможности лексических связей, нарушение лексической сочетаемости часто становится причиной комического звучания речи. Например: Серьезные проблемы обрушивались на молодых предпринимателей врасплох ; Руководители обратили серьезное внимание на достигнутые недостатки ; Они работали как самые отъявленные специалисты ; К нам пришли люди, удрученные опытом . Комизм в таких случаях возникает потому, что слова, имеющие ограниченную лексическую сочетаемость, подсказывают варианты словосочетаний с нередко прямо противоположным значением (ср.: достигнутые успехи, отъявленные мошенники, удрученные горем).

Рассмотрим примеры стилистической правки предложений, в которых нарушена лексическая сочетаемость:

| 1. Эти функции поручаются отделам рекламы. | 1. Эти функции возлагаются на отделы рекламы. |

| 2. В музее выставлены реликвии, преподнесенные делегациями. | 2. В музее выставлены подарки, преподнесенные делегациями. |

| 3. Главная сила Сибири — в ее обильной минерально-сырьевой базе . | 3. Сила Сибири — в ее богатейшей минерально-сырьевой базе . |

Как видим, стилистическая правка в основном сводится к замене слов, употребление которых привело к нарушению лексической сочетаемости.

1.2.7. Речевая недостаточность

Небрежное отношение к языку может стать причиной речевой недостаточности — случайного пропуска слов, необходимых для точного выражения мысли:Дирекции надо стремиться от этого равнодушия (пропущено избавиться); Картины маслом помещают в рамы (пропущено написанные). Речевая недостаточность часто возникает в устной речи, когда говорящий торопится и не следит за правильностью высказывания. Комические ситуации при этом возникают, если «оратор» обращается к присутствующим, пользуясь микрофоном. Так, на выставке собак можно услышать обращения к хозяевам породистых псов:

— Уважаемые участники, разберитесь по породам и приготовьтесь к параду!

— Товарищи участники, тщательно оботрите морды от слюны для облегчения осмотра зубной системы!

— Призеры, срочно явитесь для награждения. Владельцы без намордников награждаться не будут.

Из подобных призывов администратора следует, что все эти испытания ожидают не собак, а их владельцев, потому что именно им адресована речь. При речевой недостаточности очень часто возникает неясность, вот примеры таких ошибок, попавших в протоколы и другие деловые документы: Гр. Калиновский Л.Л. следовал по улице без номерного знака; Установить день сдачи страховых агентов в бухгалтерию до 10 числа каждого месяца; Интересующих вас лиц вышлем почтой; Классным руководителям обеспечить явку своих родителей.

Вследствие речевой недостаточности нарушаются грамматические и логические связи слов в предложении, затемняется его смысл. Пропуск слов может совершенно исказить мысль автора: Для улучшения производственных показателей необходимо объединить всех работников, занимающихся вопросами экономики (надо: объединить усилия всех работников); Ввиду холода в помещении делаем только срочные переломы — объявление на двери рентгенкабинета (имеются в виду срочные рентгенологические снимки переломов).

Вследствие пропуска слова могут возникнуть различные логические ошибки. Так, отсутствие нужного звена в выражении мысли приводит к алогизму: Язык героев Шолохова резко отличается от героев других писателей (можно сравнивать язык героев Шолохова только с языком героев других писателей); Условия города отличны от села (допустимо сравнение условий жизни в городе только с условиями жизни в селе).

Нередко в результате пропуска слова происходит и подмена понятия. Например: Больные, не посетившие амбулаторию в течение трех лет, выкладываются в архив — речь идет о карточках больных, а из текста следует, что «в архив сдаются больные». Подобная речевая недостаточность порождает комизм и абсурдность высказывания [Куйбышевский речной порт производит мужчин на постоянную и временную работу портовыми рабочими («Кр.»); Она заняла второе место по гимнастике среди девушек 2-го разряда («Кр.»); Инспекция государственного страхования приглашает вас в любой четверг в Госстрах для получения травмы (объявление)].

Речевая недостаточность, возникающая как следствие стилистической небрежности автора, легко поддается правке: нужно вставить случайно пропущенное слово или словосочетание. Например:

| 1. Фермеры стремятся добиться увеличения овец в хозяйстве. | 1. Фермеры стремятся добиться увеличения поголовья овец в хозяйстве. |

| 2. Соревнования показали, что в нашем городе появились сильные шашисты на стоклеточной доске. | 2. Соревнования показали, что в нашем городе появились сильные шашисты, играющие на стоклеточной доске. |

| 3. Изохроны — линии на географических картах, проходящие через точки земной поверхности, в которых то или иное явление наступает в один и тот же момент. | 3. Изохроны — линии на географических картах, проходящие через точки, соответствующие точкам земной поверхности, в которых то или иное явление природы наступает в один и тот же момент. |

Если же говорящий «не находит слов» для правильного выражения мысли и строит предложение кое-как, опуская те или иные звенья в цепочке логически связанных понятий, фраза становится недостаточно информативной, сумбурной, и редактору, исправляющему такое высказывание, приходится много трудиться, чтобы добиться ясности. Например, в рукописи статьи о восстановлении полиграфического предприятия читаем: На первых порах устанавливалось оборудование форматом в полпечатного листа. По этой «усеченной» информации нелегко догадаться, что при возобновлении работы полиграфического комбината вначале установили оборудование лишь для изготовления продукции форматом в половину печатного листа. Недостаточная информативность предложения, в котором опущены важные слова и словосочетания, особенно часто приводит к абсурдности высказывания, что можно было наблюдать в «застойные времена», когда наши газеты печатали многочисленные репортажи о «победах и завоеваниях» при выполнении пятилетних планов. Например: В эту смену, между 16 и 20 часами, и был выработан тысячный миллиард советских энергетиков. Из такого сообщения непросто восстановить истину; в действительности речь идет о том, что советские энергетики, работавшие в вечернюю смену, дали стране тысячный миллиард киловатт-часов электроэнергии.

Речевую недостаточность как распространенную ошибку следует отличать от эллипсиса — стилистической фигуры, основанной на сознательном пропуске того или иного члена предложения для создания особой выразительности. Наиболее экспрессивны эллиптические конструкции без глагола-сказуемого, передающие динамичность движения (Я за свечку, свечка — в печку! Я за книжку, та — бежать и вприпрыжку под кровать. — Чук.). При эллипсисе нет необходимости «восстанавливать» пропущенные члены предложения, так как смысл эллиптических конструкций ясен, и введение в них уточняющих слов лишит их экспрессии, присущей им легкости. При речевой недостаточности, напротив, восстановление пропущенных слов необходимо, без них предложение стилистически неприемлемо.

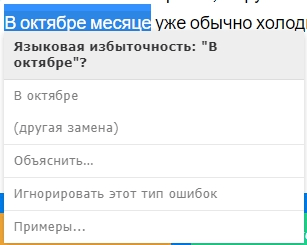

1.2.8. Речевая избыточность

Умение найти точные слова для наименования тех или иных понятий помогает добиться краткости в выражении мысли, и, напротив, стилистическая беспомощность автора нередко приводит к речевой избыточности — многословию. На многословие как на большое зло неоднократно обращали внимание ученые, писатели А.П. Чехов заметил: «Краткость — сестра таланта». А.М. Горький писал, что лаконизм, как и точность изложения, даются писателю нелегко: «. Крайне трудно найти точные слова и поставить их так, чтобы немногим было сказано много, „чтобы словам было тесно, мыслям — просторно“».

Многословие проявляется в различных формах. Нередко можно наблюдать навязчивое объяснение всем известных истин: Потребление молока является хорошей традицией, молоком питаются не только дети, потребность в молоке, привычка к молоку сохраняется до глубокой старости. Плохая ли это привычка? Надо ли от нее отказываться? — Нет! Подобное пустословие, естественно, пресекается редактором: рассуждения, не представляющие информативной ценности, при литературном редактировании исключаются. Однако такая правка-сокращение не имеет прямого отношения к лексической стилистике, так как затрагивает не лексическую сторону текста, а его содержание.

Предметом лексической стилистики является речевая избыточность, возникающая при повторной передаче одной и той же мысли, например: Их потрясло зрелище пожара, свидетелями которого они были ; Наши спортсмены прибыли на международные соревнования для того, чтобы принять участие в соревнованиях, в которых будут участвовать не только наши, но и зарубежные спортсмены ; Он не мог оставаться в стороне от семейных конфликтов, как муж женщины и отец детей ; Машинный парк обновили новыми машинами (выделенные слова лишние).

Иногда проявление речевой избыточности граничит с абсурдностью: Труп был мертв и не скрывал этого. Такие примеры многословия стилисты называют ляпалиссиадами. Происхождение этого термина небезынтересно: он образован от имени французского маршала маркиза Ля Палиса , погибшего в 1525 г. Солдаты сочинили о нем песню, в которой были слова: Наш командир еще за 25 минут до своей смерти был жив. Нелепость ляпалиссиады — в утверждении самоочевидной истины.

Ляпалиссиады придают речи неуместный комизм нередко в таких ситуациях, которые возникли в результате трагических обстоятельств. Например: Поскольку ответственный редактор сборника умер, необходимо ввести в состав редколлегии нового редактора из ныне живущих ; Мертвый труп лежал без движения и не проявлял признаков жизни .

Речевая избыточность может принимать форму плеоназма. Плеоназмом (от гр. pleonasmos — излишество) называется употребление в речи близких по смыслу и потому излишних слов (главная суть, повседневная обыденность, бесполезно пропадает, предчувствовать заранее, ценные сокровища, темный мрак и т.п.). Часто плеоназмы появляются при соединении синонимов расцеловал и облобызал;долгий и продолжительный; мужественный и смелый; только, лишь; тем не менее, однако; так, например.

Еще А.С. Пушкин, считая краткоcть одним из достоинств произведения, упрекал П.А. Вяземского в письме к нему за то, что в его сказке «Черта местности» речь одного из героев «растянута», а фраза «Еще мучительней вдвойне едва ли не плеоназм».

Плеоназмы обычно возникают вследствие стилистической небрежности автора. Например: Местные работники леса не ограничиваются только охраной тайги, но и не допускают также , чтобы напрасно пропадали богатейшие дары природы. При стилистической правке выделенные слова необходимо исключить. Однако следует отличать такое проявление речевой избыточности от «мнимого плеоназма», к которому автор обращается сознательно как к средству усиления выразительности речи. В этом случае плеоназм становится ярким стилистическим приемом. Вспомним Ф. Тютчева: Небесный свод, горящий славой звездной. Таинственно глядит из глубины, И мы плывем, пылающею бездной со всех сторон окружены ; С. Есенина: Дай, Джим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на тихую, бесшумную погоду. Еще пример: Не вернется вспять время, когда история нашей страны переписывалась в угоду лживой идеологии (из газ.).

Употребление плеонастических сочетаний характерно и для фольклора: Ты куда, Вольга, идешь ? Куда путь держишь ? Чтоб по имени тебе место дать, по изотчеству . В устном народном творчестве традиционно использовались экспрессивно окрашенные плеонастические сочетания грусть-тоска, море-окиян, путь-дороженька и под.

Разновидностью плеоназма является тавтология (из гр. tauto — то же самое, logos — слово). Тавтология как явление лексической стилистики может возникать при повторении однокоренных слов (рассказать рассказ, умножить во много раз, спросить вопрос, возобновить вновь), а также при соединении иноязычного и русского слова, дублирующего его значение (памятные сувениры, впервые дебютировал, необычный феномен, движущий лейтмотив). В последнем случае иногда говорят о скрытой тавтологии.

Повторение однокоренных слов, создающее тавтологию, — очень распространенная ошибка (Истец доказывает свою правоту бездоказательными доказательствами ; Рост преступности вырос ; Граждане пешеходы ! Переходите улицу только по пешеходным переходам !). Употребление однокоренных слов создает ненужное «топтание на месте», например: . Совершенно закономерно вытекает определение , что производительность труда на определенных ступенях развития техники определяется совершенно определенными закономерностями . Чтобы осмыслить подобное высказывание, надо, прежде всего, избавиться от тавтологии. Возможен такой вариант стилистической правки: Вытекает вполне обоснованный вывод, что производительность труда на различных ступенях развития техники определяется объективными закономерностями.

Однако повторение однокоренных слов не всегда следует рассматривать как стилистическую ошибку. Многие стилисты справедливо считают, что исключать из предложений однокоренные слова, заменяя их синонимами, не всегда необходимо: в одних случаях это невозможно, в других это может привести к обеднению, обесцвечиванию речи. Несколько однокоренных слов в близком контексте стилистически оправданы в том случае, если родственные слова являются единственными носителями соответствующих значений и их не удается заменить синонимами (тренер — тренировать; выборы, избиратели — выбирать; привычка — отвыкнуть; закрыть — крышка; варить — варенье и др.). Как избежать, скажем, употребления однокоренных слов, когда надо сказать: На кустах расцвели белые цветы;Книга отредактирована главным редактором?

В языке немало тавтологических сочетаний, употребление которых неизбежно, так как в них используется терминологическая лексика (словарь иностранных слов, звеньевая пятого звена, бригадир первой бригады и т.п.). Приходится мириться с таким, например, словоупотреблением: следственные органы. расследовали; болеть базедовой болезнью; подрубку пласта ведет врубовая машина и т.п.

Многие родственные с этимологической точки зрения слова в современном языке утратили словообразовательные связи (ср.: снять — поднять — понять — обнять — принять, песня — петух, утро — завтра). Такие слова, имеющие общий этимологический корень, не образуют тавтологических словосочетаний (черные чернила, красная краска, белое белье).

Тавтология, возникающая при сочетании русского слова и иноязычного, которые совпадают по значению, обычно свидетельствует о том, что говорящий не понимает точного смысла заимствованного слова. Так появляются сочетания юный вундеркинд, мизерные мелочи, внутренний интерьер, ведущий лидер, интервал перерыва и т.п. Тавтологические сочетания подобного типа иногда переходят в разряд допустимых и закрепляются в речи, что связано с изменением значений слов. Примером утраты тавтологичности может быть сочетание период времени. В прошлом лингвисты считали это выражение тавтологическим, так как греческое по происхождению слово период значит «время». Однако слово период постепенно приобрело значение «промежуток времени», и поэтому выражение период времени стало возможным. Закрепились в речи также сочетания монументальный памятник, реальная действительность, экспонаты выставки, букинистическая книга и некоторые другие, потому что в них определения перестали быть простым повторением основного признака, уже заключенного в определяемом слове. Не требует стилистической правки и тавтология, возникающая при употреблении аббревиатур в научном и официально-деловом стилях, например: система СИ [т.е. «система Система Интернациональная» (о физических единицах)]; институт БелНИИСХ (институт Белорусский научно-исследовательский институт сельского хозяйства).

Тавтология, как и плеоназм, может быть стилистическим приемом, усиливающим действенность речи. В разговорной речи используются такие тавтологические сочетания, как сослужить службу, всякая всячина, горе горькое и др., вносящие особую экспрессию. Тавтология лежит в основе многих фразеологизмов (есть поедом, видать виды, ходить ходуном, сиднем сидеть, набит битком, пропадать пропадом). Особенно важное стилистическое значение приобретают тавтологические повторы в художественной речи, преимущественно — в поэтической.

Встречаются тавтологические сочетания нескольких типов: сочетания с тавтологическим эпитетом (И новь не старою была, а новой новью и победной. — Сл.), с тавтологическим творительным падежом (И вдруг белым-бела березка в угрюмом ельнике одна. — Сол.). Тавтологические сочетания в тексте выделяются на фоне остальных слов; это дает возможность, прибегая к тавтологии, обратить внимание на особо важные понятия (Итак, беззаконие было узаконено ; Все меньше и меньше остается у природы неразгаданных загадок ). Важную смысловую функцию несет тавтология в заголовках газетных статей («Зеленый щит просит защиты »; « Крайности Крайнего севера», « Случаен ли несчастный случай ?», « Устарел ли старина велосипед?»).

Тавтологический повтор может придавать высказыванию особую значительность, афористичность ( Победителю ученику от побежденного учителя . — Жук.; По счастью, модный круг теперь совсем не в моде . — П.; И устарела старина , и старым бредит новизна. — П.). Как источник речевой экспрессии тавтология особенно действенна, если однокоренные слова сопоставляются как синонимы (Точно они не виделись два года, поцелуй их был долгий, длительный. — Ч.), антонимы (Когда мы научились быть чужими? Когда мы разучились говорить? — Евт.).

Как и всякие повторы, тавтологические сочетания повышают эмоциональность публицистической речи [Седьмая симфония (Шостаковича) посвящена торжеству человеческого в человеке . На угрозу фашизма — обесчеловечить человека — композитор ответил симфонией о победном торжестве всего высокого и прекрасного. — А. Т.].

Нанизывание однокоренных слов используется в градации (от лат. gradatio — постепенность) — стилистической фигуре, основанной на последовательном повышении или понижении эмоционально-экспрессивной значимости (О! ради наших прошлых дней погибшего, погубленного счастья, не разрушай в душе моей к прошедшему последнего участья! — Ог.).

В экспрессивно окрашенной речи тавтологические повторы, как и повторение звуков, могут стать выразительным средством фоники (Потом тягачи с пушками потянулись , полевая кухня проехала, потом пехота пошла . — Шол.). Поэты часто совмещают оба приема — повторение корней и повторение звуков (Все хорошо: поэт поет, критик занимается критикой. — Маяк.).

Возможность каламбурного столкновения однокоренных слов позволяет использовать тавтологию как средство создания комизма, сатирической окраски. Этим приемом блестяще владели Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин (Позвольте вам этого не позволить; Писатель пописывает, а читатель почитывает). Как средство комизма используют тавтологию и современные авторы юмористических рассказов, фельетонов, шуток (Деловитость: Делай не делай, а всех дел не переделаешь; Коровка, прозванная божьей, безбожно истребляет картофельные посадки. — «ЛГ»).

1.2.9. Повторение слов

Повторение слов следует отличать от тавтологии, хотя и оно нередко бывает проявлением речевой избыточности. Неоправданные лексические повторы, которые часто сопровождаются тавтологией и плеоназмами, обычно свидетельствуют о неумении автора четко и лаконично сформулировать мысль. Например, в протоколе заседания педагогического совета читаем: Сочинение списано, и списавший не отрицает, что списал сочинение, а тот, кто дал списать, даже написал, что дал списать сочинение. Так что факт установлен. Разве нельзя было сформулировать эту мысль кратко? Стоило только указать фамилии виновников случившегося: Иванов не отрицает, что списал сочинение у Петрова, который разрешил ему это сделать.

Чтобы избежать лексических повторов, при литературном редактировании нередко приходится значительно изменять авторский текст:

| 1. Были получены результаты , близкие к результатам, полученным на модели корабля. Полученные результаты показали. | 1. Были получены результаты, близкие к тем, которые дало испытание модели корабля. Это свидетельствует о том, что. |

| 2. В воду для мытья пола хорошо добавить небольшое количество хлорной извести — это хорошая дезинфекция и, кроме того, это хорошо освежает воздух в комнате. | 2. В воду для мытья пола рекомендуется добавлять немного хлорной извести: она дезинфицирует и хорошо освежает воздух. |

| 3. Всегда быть одетой хорошо и по моде можете быть и вы, если вы будете шить себе сами. | 3. Шейте сами, и вы всегда будете одеты модно и красиво. |

Однако повторение слов не всегда свидетельствует о стилистической беспомощности автора: оно может стать стилистическим приемом, усиливающим выразительность речи. Лексические повторы помогают выделить важное в тексте понятие ( Век живи, век учись. — посл.; За добро добром платят. — погов.). Этот стилистический прием мастерски использовал Л.Н. Толстой: Она [Анна] была прелестна в своем простом черном платье, прелестны были ее полные руки с браслетами, прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, прелестны вьющиеся волосы расстроившейся прически, прелестны грациозные легкие движения маленьких ног и рук, прелестно это красивое лицо в своем оживлении; но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести . К повторению слов как средству логического выделения понятий обращаются публицисты. Интересны, например, заголовки газетных статей: «Могучие силы могучего края» (о Сибири), «Опера об опере» (о спектакле музыкального театра), «Будь человеком, человек!»

Повторение слов обычно свойственно эмоционально окрашенной речи. Поэтому лексические повторы часто встречаются в поэзии. Вспомним пушкинские строки: Роман классический, старинный, отменно длинный, длинный, длинный.

В поэтической речи лексические повторы нередко сочетаются с различными приемами поэтического синтаксиса, усиливающими эмфатическую интонацию. Например: Вы слышите: грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней, уходит взвод в туман, туман, туман, а прошлое ясней, ясней, ясней. (Ок.) Один из исследователей остроумно заметил, что повторение вовсе не означает приглашения попрощаться дважды; оно может означать: «солдат, торопись прощаться, взвод уже уходит», или «солдат, прощайся с ней, прощайся навсегда, ты ее больше никогда не увидишь», или «солдат, прощайся с ней, со своей единственной» и т.д. Таким образом, «удвоение» слова не означает простого повторения понятия, а становится средством создания поэтического «подтекста», углубляющего содержание высказывания.