Добрый день! С вами Юлия. Как часто редактор ругается из-за повторов в тексте – ооо! Здесь разрешаю всем закатить глаза. Но прочесть до конца стоит: сегодня разберемся, когда повторы нужны, когда – нет, и как от них избавиться. И почему не стоит всегда подбирать синонимы: подборка примеров.

Чем плохи повторы

Когда мы пишем текст, о повторах вообще не задумываемся, потому что главное – не потерять мысль. Обнаруживаются они уже при вычитке. А коварны тем, что их часто тяжело увидеть. Можно перечитать текст и в упор не заметить, что уже в 4-м предложении подряд повторяется слово “одежда”, например. Для этого и нужен редактор!

Необоснованные повторы делают текст спамным, плохо читаемым. Он не нравится ни поисковому роботу, ни человеку. Создается впечатление скудности речи.

Что можно сделать, чтобы убрать повторы

Приведу примеры в таблице.

| Было | Стало | |

| Подобрать к слову синоним | Обратитесь к доктору Ярмоленко для обследования. Это опытный доктор со стажем работы 30 лет | Обратитесь к доктору Ярмоленко для обследования. Это опытный врач со стажем работы 30 лет |

| Заменить местоимением | Вишня созревает в июле. Нужно успеть собрать всю вишню за 3-4 недели, пока она не опала. | Вишня созревает в июле. Нужно успеть собрать ее за 3-4 недели, пока она не опала. |

| Переписать полностью все предложение, чтобы слово не использовалось | Роза распускается в начале мая, срок цветения этой розы – 2 месяца | Роза распускается в начале мая и цветет 2 месяца |

| Объединить два предложения в одно | Для оформления визы потребуются документы: загранпаспорт, фото, квитанция. Еще может потребоваться выписка из банка. | Для оформления визы потребуются документы: загранпаспорт, фото, квитанция, иногда – выписка из банка. |

Самым простым способом кажется подбор синонима, но здесь главное не сесть в лужу.

Читайте также: 15 слов, во множественном числе которых мы то и дело путаемся

Как сделать ошибку, подбирая синоним

Для этого нужно забыть о том, что для синонимов есть свои правила.

- Нельзя смешивать стили речи. Слово “ляп” – жаргонное, “ошибка” – нейтральное, “оплошка” – разговорное.

- Нужно учитывать сферу употребления. Мастер по ремонту – это не виртуоз.

- Синонимы сочетаются со словами избирательно. Карий и коричневый – это один цвет, но мы не скажем “карие сапоги”.

- Многозначные синонимы меняют свое значение в сочетании с разными словами. Золотые руки – это умелые руки, а золотое сердце – это доброе сердце.

Я часто встречаю несуразные синонимы. Вот несколько примеров того, как не надо.

Неудачные пары синонимов

Волосы – грива. Это слово страдает чаще всего, потому что синонимов у него почти нет. С натяжкой можно допустить замену его на “шевелюру” или “кудри” в тексте, ну максимум 1-2 раза. Смотрится нелепо. Остальное уже извращения: космы, грива, покрытие головы, волосистая часть головы, волосяной покров, волосинки. Лучше избегать повторов другими способами.

Лекарство – снадобье. Мы все понимаем значение слова “лекарство”, а вот снадобье – это уже явно не из нашего времени, что-то, стоящее на полке рядом с пиявками, или приготовленное ведуньей.

Из этой же оперы: Врач – лекарь. Устаревшие слова в современный текст вставлять без повода не нужно.

Кожа – дерма. Да, эти слова действительно схожи по значению. Но если копнуть глубже, дерма – только часть кожи. Если крем для кожи наносится на дерму, на этом месте текста спотыкаешься.

Шины – колеса. Это не одно и то же. Бывает, что в тексте шинами называют диски. У каждой части автомобиля – свои названия, не надо их путать.

Памятник – обелиск. Вообще, к памятникам я видела очень много синонимов. И монумент, и мемориал, и т.п. Проблема в том, что обелиск – это только разновидность памятника, он выглядит как столб. И на могилы если и ставится, то не везде.

Машина – четырехколесное транспортное средство. С машинами частая беда. Железным конем автомобиль тоже называют (но вообще это к мотоциклу относится). Но четырехколесное транспортное средство – это перебор. И по знакам, и по смыслу: на четырех колесах не только легковые машины ездят.

Ассортимент – сортамент. Слова, конечно, очень похожи, но сортамент – узкоспециализированное понятие. Значение можно прочитать в Вики. А о паронимах есть отдельная статья в блоге.

Ваза – вазообразный сосуд. Да. Я видела такие синонимы. Честное слово.

Цветы – цветочные творения. Вообще делать из одного слова несколько – идея плохая, сразу ощущение, что автор набивает знаки.

Сантехника – приборы. Увы, приборами заменяют не только сантехнику. Прибор – это вообще другое слово. Не надо заменять слова на “приборы” и “изделия”, это создает ощущение скудности языка.

И на закуску:

Очки – окуляры. Нет. Окуляры – это часть оптического прибора. Это не синонимы.

Когда синонимы не нужны

А знаете, что надо сделать, когда ну вот никак не можешь подобрать хороший синоним или переписать так, чтобы повтор исчез? Да просто оставить как есть. Если вы пытаетесь заменить какой-то специальный термин, если получается речевое извращение – оставьте лучше повтор. Я не стала исправлять в части своей статьи повторяющееся слово “синоним” на “слова, схожие по смыслу”. Не всегда это ошибка. Ошибка – это необоснованное повторение слова. Грань очень тонкая. Надеюсь, вы ее уловили, прочитав эту статью 🙂

Синонимы, которые не синонимы. Что делать с повторами в тексте

Ошибки при употреблении синонимов в речи

Не всякое нанизывание синонимов следует рассматривать как стилистический прием. Скопление в предложении близких по значению слов может создавать речевую избыточность: Нарушение техники безопасности на горных подъемах и спусках приводит к беде, к несчастью, к драматическим последствиям и трагическим случаям. Стилистически не оправданное соединение синонимов порождает плеоназм: Наш город был зачинателем и инициатором этого движения, и поэтому Манжосовский лыжный кросс проводится каждый год в Одинцове. В таких случаях редактор прибегнет к правке-сокращению: исключит синонимы к беде, к несчастью и один из двух — в последнем примере. А в окончании первого предложения добавит слово, которое придаст оставленным синонимам усилительную функцию. к драматическим последствиям и даже к трагическим случаям.

Нанизывание синонимов может привести к ошибкам в построении градации, что нередко наблюдается в торопливой, сумбурной речи. Так, А. Ф. Кони, описывая выступление плохого оратора, приводит пример: Господа присяжные! Положение подсудимого перед совершением им преступления было поистине адское. Его нельзя не назвать трагическим в высшей степени. Драматизм состояния подсудимого был ужасен: оно было невыносимо, оно было чрезвычайно тяжело и, во всяком случае, по меньшей мере неудобно. Нагромождение синонимов и близких по значению слов, которые в ином случае могли бы усилить экспрессивную окраску речи, при неумелом, беспорядочном их расположении порождает речевую избыточность; «уточняющие» определения, разрушая градацию, создают нелогичность и комизм высказывания.

К сожалению, журналисты не всегда удачно используют различные стилистические приемы обыгрывания синонимии, не владеют ее богатствами и не обращаются к синонимическим словарям. Ведь именно они должны помочь в случаях поиска нужного слова.

Для автора и редактора важно не столько то, что объединяет синонимы, сколько то, что их разъединяет, что позволяет отличать друг от друга соотносительные речевые средства, потому что из многих близких по значению слов необходимо выбрать единственное, которое в данном контексте будет лучшим.

Причиной стилистических погрешностей слога очень часто становится неудачный выбор синонима. Так, пишут: Теперь в нашей печати отводится значительное пространство для рекламы, и это нам не импонирует. Одно из значений слова пространство по смыслу как будто подходит («место, где что-то вмещается»), но в данном случае все же лучше употребить его синоним место’. Реклама занимает много места в нашей печати. Такой выбор синонима подсказывает лексическая сочетаемость слов (свободное пространство, безвоздушное пространство — много места, мало места). Иноязычное слово импонирует также требует синонимической замены: и нам не нравится это.

Рассмотрим примеры стилистической правки текстов, в которых неправильный выбор синонимов привел к неточности словоупотребления:

1. Екатерина была поставлена на престол.

1. Екатерина была возведена на престол.

2. Последователем этого философского учения был знаменитый мракобес Фома Аквинский.

2. Последователем этого философского учения был известный мракобес Фома Аквинский.

3. Имя драматурга знакомо во многих странах.

3. Имя драматурга известно во многих странах.

4. Теннис культивируется в нашем городе с 1949 года.

4. Теннис развивается в нашем городе с 1949 года.

Нередко в результате неточного выбора синонима нарушается лексическая сочетаемость, например: Старый моряк вышел на прогулку в своем нарядном кителе. О кителе лучше сказать парадный, тем более если важно обратить внимание на нарядный вид моряка. Причиной лексических ошибок в рассмотренных предложениях являются не синонимы как таковые, а неумение использовать выразительные возможности языковой синонимии.

Обилие синонимов в русском языке требует особенно внимательного отношения к слову. Не владея синонимическими богатствами родного языка, пишущий не может сделать свою речь выразительной, точной. Бедность словаря приводит к частому повторению слов, к тавтологии, употреблению слов без учета оттенков их значения. С. И. Ожегов писал: «. Сплошь и рядом вместо конкретных и точных для определенного случая слов, подходящих именно для данного случая синонимов, употребляются одни и те же излюбленные слова, создающие речевой стандарт» [1] .

6.3. Лексические ошибки, связанные с употреблением паронимов, синонимов и слов, близких по значению

Среди лексических ошибок, вызванных незнанием точного значения слова, наиболее часто встречаются такие, которые связаны с неразграничением паронимов, синонимов и слов, близких по значению.

1. Паронимы – это однокоренные слова, близкие по звучанию, но различные по значению.

Например: адресат – адресант; советник – советчик; болотный – болотистый.

Наличие общего корня может привести к тому, что паронимические пары могут частично совпадать по значению. Это и создает условия для их путаницы.

Например, в паронимической паре представить – предоставить глагол представить имеет значения «вручить для ознакомления, решения; познакомить кого-либо с кем-либо; выдвинуть для поощрения; мысленно воспроизвести, вообразить», тогда как глагол предоставить – «отдать что-либо в чьё-либо распоряжение». Поэтому ошибочными будут фразы: На общем собрании нам предоставили новое руководство комбината; Ивану пообещали представить должность преподавателя литературы.

Но общность в значении паронимов всегда будет лишь частичной. Поэтому обычно члены паронимической пары имеют разную сочетаемость. Например:

а) поворотный рычаг, механизм; пункт, момент – поворотливый человек; судно, повозка;

б) исток реки, ручья; размолвки, распри, легенды – источник минеральный; письменный, надёжный; сырья, доходов, просвещения, слухов;

в) экономика страны, сельского хозяйства; развивающаяся, высокоразвитая – экономия средств, материалов, ресурсов; огромная, незначительная, планируемая.

Одной из самых распространённых в речи ошибок является путаница глаголов надеть – одеть . Глагол надеть сочетается с неодушевлёнными существительными, обозначающими предметы одежды (надеть шляпу, пальто, туфли), тогда как глагол одеть – с одушевлёнными существительными (одеть ребёнка). Именно поэтому некорректной будет фраза: Я одел пальто и вышел на улицу; правильно: Я надел пальто и вышел на улицу.

Не менее часто даже в официальной речи наблюдается смешение паронимов подпись и роспись . Существительное роспись имеет значения – «письменный перечень чего-то» (роспись доходов и расходов); «разнесение записей в разные места» (роспись цифровых данных); «настенная живопись» (роспись старинного храма). Но в просторечии под влиянием значений глагола расписаться и паронима подпись существительное роспись начинает использоваться в значении «собственноручно написанная фамилия» (Вам необходимо поставить роспись на документе). Однако в литературном языке такое словоупотребление недопустимо. Корректной будет фраза: Вам необходимо поставить подпись на документе.

2. Достаточно частотной ошибкой в речи является смешение не только паронимов, но и синонимов. Синонимы – это слова, близкие или тождественные по значению. Однако абсолютных синонимов, то есть слов, полностью совпадающих по значению и по употреблению, в языке очень мало:

языкознание – лингвистика, бегемот – гиппопотам.

Как правило, синонимы различаются либо сферой употребления – глаза, очи (о стилистических синонимах см. п. 5.6), либо оттенками значения – мастер, виртуоз, либо и тем, и другим – миловидный, хорошенький, смазливый.

Синонимы могут в большей или в меньшей степени избирательно сочетаться с теми или иными словами – карие глаза, коричневое платье.

Если не учитывать данные особенности употребления синонимов, то это может привести к речевой ошибке.

Например, во фразе: Вчера мне было печально – неудачно использовано наречие печально. В данном контексте более точным будет использование синонима грустно, но можно: грустно/печально улыбнулся.

3. Лексические ошибки могут возникать и при смешении слов, частично совпадающих по своему значению.

Например, существительные собрание, совещание, форум имеют общий компонент в своих значениях. Все они обозначают совместное присутствие где-нибудь людей, чем-то объединённых. Однако каждое из данных существительных имеет специфику в значении и употреблении.

Собрание – акцентирует внимание именно на совместном присутствии где-то людей, объединённых чем-либо (собрание трудового коллектива).

Совещание – акцентирует внимание на обсуждении какого-либо вопроса (совещание животноводов).

Форум – это широкое представительное собрание, причём данное существительное ограничено по сфере употребления, поскольку относится к высокой книжной лексике (всемирный форум молодёжи). Поэтому как лексическая ошибка будет расценено употребление существительного форум в контексте: На прошлой неделе в нашем районе состоялся форум животноводов. В данном случае более точным будет использование слов – совещание, съезд.

Очень часто в устной речи можно услышать фразы типа: Вы не подскажете , как пройти к театру оперы и балета?; Подскажите , на какой остановке мне следует выйти, чтобы попасть в центр города? Использование в данном случае глагола подсказать приводит к понятийной неточности, поскольку данный глагол имеет значения: прямое – «шепнуть или незаметно сказать кому-либо забытое им или неизвестное ему» (подсказать стихотворение; подсказать ход решения); переносное – «навести на мысль» (опыт подсказывает иное решение). Когда же Вы обращаетесь к кому-то с просьбой сообщить Вам какую-то неизвестную информацию, то не требуете, чтобы это делалось тайно, незаметно, шепотом. Поэтому более точным в таких ситуациях будет употребление таких слов и словосочетаний, как сказать, посоветовать, дать совет.

Ошибки подобного рода возникают в устной речи под влиянием известной тенденции к «вежливости», «смягченности» просьб и обращений. Этим же обусловливается и употребление глагола кушать вместо глагола есть; супруга – вместо жена; подъехать к кому-то вместо приехать к кому-то.

Так, глагол кушать в литературном языке имеет оттенок вежливости и обычно применяется лишь при приглашении кого-нибудь к еде, а также ласково по отношению к детям (кушайте, пожалуйста). Его не употребляют в первом лице (нельзя: я кушаю; надо: я ем). С осторожностью следует использовать этот глагол и в форме вежливости (второе лицо множественного числа) – Вы заливную рыбу кушаете?, поскольку такие фразы звучат слащаво. Поэтому уместнее всё же использовать в таких случаях глагол есть (Вы заливную рыбу едите?). Употребление слова кушать – ложная вежливость, восходящая к лакейскому – кушать подано.

Точно также в устной речи часто воспринимается как более «вежливая» форма фраза: Вы не возражаете, если я подъеду к Вам через час? Однако и она звучит нарочито слащаво. Более точным по значению и ситуативно уместным будет употребление глагола приехать (Вы не возражаете, если я приеду к Вам через час?).

В современном русском языке употребление существительных супруг, супруга ограничено главным образом официальной речью. Поэтому не рекомендуется говорить или писать по отношению к себе: Я и моя супруга любим отдыхать на даче; Мы с супругом прожили пять лет. Лучше употреблять в таких случаях слова – муж, жена.

Достаточно часто речевые ошибки возникают при смешении слов, близких в функциональном отношении, но различающихся значением и временем бытования самих предметов, явлений.

Например: Лиза была домработницей в доме Фамусовых. Лиза – крепостная девушка, прислуживающая в доме своего хозяина. Домработница – это наемная работница, которая прислуживает в доме за определённую плату. Главное же – в данном случае мы имеем дело с явным анахронизмом, то есть с хронологической неточностью, с ошибочным отнесением события, явления одной эпохи к другой, поскольку домработницы появились в России лишь в ХХ веке. Таким образом, в данном случае допущена не только понятийная, но и предметная неточность.

4. Причиной нелогичности высказывания, искажения смысла иногда является смешение неоднородных понятий, например, конкретных и отвлеченных.

Так, в рекламном объявлении: Гарантируем полное излечение алкоголиков и других заболеваний – речь идёт о заболевании, то есть об отвлеченном понятии. Неоднородные понятия не могут быть однородными членами. Поэтому в данном контексте более точным будет употребление не конкретного существительного алкоголик («человек, страдающий алкоголизмом»), а абстрактного – алкоголизм («болезненное пристрастие к употреблению спиртных напитков»): Гарантируем полное излечение алкоголизма и других заболеваний.

В другом примере, отрывке из школьного сочинения: Казачество поддержало Пугачева, и на защиту Белогорской крепости вышло только дворянство и «инвалидная команда» капитана Миронова – напротив, неправомерно употреблены отвлечённые и собирательные существительные казачество, дворянство, тогда как речь идёт о конкретных представителях этих социальных групп. В данном случае более точным будет использование существительных – казаки, дворяне.

Логические ошибки в речи – большое зло. Они не только порождают неточность в изложении мысли, но и ведут к абсурдности, неуместному комизму.

Например, если поверить рекламе чудодейственного средства: Фирма гарантирует уменьшение веса на сто процентов, то клиенты этой фирмы полностью теряют вес и превращаются в «ничто».

Типичные ошибки учащихся начальных классов в работе с синонимами

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Типичные ошибки учащихся

начальных классов в работе с синонимами

В программе по русскому языку для на- чальных классов предусмотрено изучение лексических синонимов, конечной целью которого является обогащение словарного запаса учащихся и обучение грамотному ис- пользованию слов-синонимов в собствен- ной речи. Не вызывает сомнений, что уме- ние пользоваться синонимами — навык сложный, и формируется он постепенно, на протяжении длительного времени путем систематического включения в материалы уроков разнообразных, специально подоб- ранных упражнений с лексическими сино- нимами.

Среди публикаций на тему «Работа с си- нонимами в начальной школе» широко представлены статьи, содержащие упражне- ния, которые направлены на формирование у младших школьников понятия синони- мии и навыков работы со словами-синони- мами. Среди такого рода материалов пос- леднего десятилетия заслуживают внима- ния работы Г.В. Блохиной [1]1, И.В. Щерба- шиной [5], М.Н. Кандриной [3]. В русле проблемы нашей статьи интерес представ- ляют приведенные в названных публикаци- ях различные виды упражнений с синони- мами. В частности, речь идет о том, что эти авторы считают перспективным такой под- ход к изучению синонимов, при котором в центре внимания учащихся оказываются различные оттенки в значении синонимов. Отдельно следует заметить, что в этих рабо- тах обращается внимание на эмоционально- оценочную окраску синонимов, на сферу их употреблений. Также методисты предлага- ют упражнения на знакомство с такими

функциями синонимов в речи, как взаимное замещение, уточнение, амплификация (ин-

тенсификация признаков в синонимиче- ском ряду), стилистическая функция. Здесь

же определяется и задача учителя. Она зак- лючается в том, чтобы научить школьников чувствовать органическую потребность в грамотном использовании синонимов в тексте и собственной речи. Предложенные в названных работах виды заданий не вызы- вают сомнения в их актуальности.

Однако упражнений, включенных в ре- комендованный большинством действую- щих учебных программ по русскому языку учебный материал, оказывается недоста- точно для того, чтобы добиться прежде все- го адекватного понимания младшими школьниками самого явления синонимии и тем самым предотвратить типичные ошиб- ки детей в использовании слов-синонимов в их собственной речи. Актуальной являет- ся не только проблема предотвращения по- добных ошибок, но и вопрос о путях их пре- одоления. Заметим в связи с этим, что воп- рос о типичных ошибках при работе с сино- нимами до сегодняшнего дня не получил необходимой разработки.

Во-первых, нужно сказать, что ни один из действующих учебников по русскому языку для начальной школы не содержит заданий или упражнений на выделение си- нонимов в ряду языковых явлений. Отсю- да следует, что учителю приходится само- му искать пути решения возникающих трудностей. Вместе с тем среди разнообра- зия методических статей по вопросам ра- боты с синонимами на уроках русского языка (нами проанализированы около 20) только две (!), вышедшие в свет в 1976 г., непосредственно касаются проблемы ти- пичных ошибок учащихся при работе с си- нонимами. Речь идет о работах К.И. Вои- новой «Отбор дидактического материала для усвоения понятия лексические сино- нимы» [2] и Н.С. Смирновой «К изучению

1 В квадратных скобках указан номер работы из раздела «Список литературы». — Ред.

синонимов в 4 классе» [4]. Автор первой статьи рассматривает ошибки учащихся средней школы, автор второй — учащихся IV класса.

Таким образом, можно считать, что се- годня в методической литературе отсут- ствует освещение этого вопроса примени- тельно к учащимся I–III классов. В то же время методисты призывают изучать сино- нимы с I класса.

Имея в виду изложенное выше, автор настоящей статьи ставит перед собой сле- дующие задачи: описать типичные ошибки учащихся начальных классов (I–IV) при изучении синонимии; рассмотреть возмож- ные причины их появления и разработать образцы специальных упражнений, направ- ленных на их предотвращение. При этом необходимо наполнить такие образцы язы- ковым материалом, который бы соответ- ствовал уровню знаний учащихся младших школьников.

После обобщения опыта названных вы- ше методических работ мы составили спи- сок типичных ошибок, которые были адап- тированы к задачам обучения в начальной школе. Проверочные задания были разра- ботаны с использованием языкового мате- риала, который соответствует уровню младших классов.

Учащимся был предложен список из 17 пословиц и крылатых выражений с задани- ем найти предложения, в которых содер- жатся синонимы, и подчеркнуть эти сино- нимы. Правильные ответы включали в себя следующие:

• Не спеши языком, торопись делом.

• Рука победит одного, знания поборют тысячи.

• Чего сердце не заметит, того и глаз не увидит.

• Без волнения, без заботы не жди радос ти от работы.

• Колотись, бейся, а все надейся.

• Приятелей много, а друга нет.

• Скупой глядит, как бы другому не дать, а жадный глядит, как бы у другого от нять.

• Ложь бывает и спроста, а клевета всег да с умыслом.

Неправильные ответы учащихся позво- лили нам сделать следующие выводы о ти-

пичных ошибках учащихся при работе с си- нонимами. Расположим ошибки по степени частотности.

1. Неразличение синонимов и слов, на- ходящихся в родовидовых отношениях (на- иболее часто встречающаяся ошибка). Нап- ример, в отрывке из басни И.А. Крылова:

Коль до когтей у них дойдет, То, верно, льву не быть живому: Сильнее кошки зверя нет! —

дети выделяют слова лев, кошка, зверь в ка- честве синонимов.

2. Ошибочное причисление к синони- мам слов с разным лексическим значением, но тематически близких, относящихся к од- ной лексико-грамматической категории. Например, синонимами считают:

уши — глаза (части тела) (Не верь

ушам, а верь глазам);

острый — длинный (качества) (Острый язык — дарование, длинный язык — наказа ние);

сеет — веет (глаголы активного дей ствия) (Осенью семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревет, сверху льет и снизу метет).

3. Причисление некоторых однокорен- ных слов к синонимам.

Ленивому и лениться лень.

4. Смешение с синонимами формы од- ного и того же слова. Например, умел — умей:

Умел звать, умей и угощать.

5. В качестве синонимов признаются ан- тонимы (эта ошибка встречается не так час- то, но все же заслуживает внимания). Так, например, младшие школьники считают синонимами пару мягко — жестко:

Мягко стелет, да жестко спать.

6. Называние синонимами слов, принад- лежащих к различным частям речи и объе- диненных не синонимической, а иной язы- ковой связью. В качестве примера можно привести: словосочетания: золото блестит (Не все то золото, что блестит), слова, обозначающие причину и следствие: захво рал — плачет (Здоров — скачет, захво- рал — плачет).

Общей причиной приведенных ошибок является недостаточно сформированный навык распознавания фактов синонимии. В

частности, такой признак синонимов, как близость лексического значения, иногда рассматривается младшими школьниками как достаточный для того, чтобы отнести к синонимам слова различных частей речи или слов в одном словосочетании.

Иногда учениками начальной школы ошибочно воспринимается свойство взаи- мозаменяемости синонимов. Это приводит к тому, что дети причисляют к синонимам слова, связанные лексическими отношени- ями рода и вида. При этом учащиеся не учи- тывают, что, например, слово лев можно за- менить словом зверь, но обратная замена невозможна, так как не каждый зверь — лев. Еще одной причиной названных выше ошибок является перенос общности значе- ния корней слов на общность лексического значения всего слова. В таком случае к си- нонимам причисляются однокоренные сло- ва. И если действительно среди синонимов нередко встречаются однокоренные слова, например, обогнать — перегнать, испу гать — напугать, болезнь — заболевание, то все же совпадение значения одной морфе- мы не является отличительным признаком

Наконец, отсутствие навыка в различе- нии степени сходства значений ведет к ошибкам, при которых синонимами призна- ются тематически близкие слова и даже ан- тонимы. Например, пара жара — холод от- ражают температуру воздуха, однако этот же признак как раз и лежит в основе проти- вопоставления этих слов, что исключает возможность их взаимозамещения. Здесь недостаточно усвоенным является тот факт, что синонимы различаются лишь оттенками значений, в то время как смысловое ядро полностью совпадает, например, нести — тащить: нести — перемещать что-либо в ру- ках, тащить — нести, двигать волоком.

Поскольку перечисленные ошибки яв- ляются типичными для младших школьни- ков, необходимость вести в начальных клас- сах постоянную работу по отработке устой- чивого навыка отграничения синонимии от сходных с нею языковых явлений представ- ляется очевидной. Эта задача может быть выполнена только путем разработки особых упражнений, ориентированных на исправ- ление названных выше ошибок.

Прежде чем перейти к описанию специ- альных упражнений, необходимо обратить внимание на некоторые методические при- емы, которые помогут предотвратить наи- более грубые ошибки учащихся. Речь идет о причислении к синонимам слов различ- ных частей речи. Для предотвращения по- добной ошибки при каждом упоминании о явлении синонимии в I и II классах необхо- димо напоминать учащимся, что слова-си- нонимы обязательно должны относиться к одной и той же части речи. Также следует обратить внимание детей на то, что в боль- шинстве случаев синонимы обладают свой- ством взаимозаменяемости, а при различии частей речи невозможность такой замены наиболее очевидна.

Но все же большинство ошибок млад- ших школьников, связанных прежде всего с непониманием самой сути явления синони- мии, необходимо исправлять путем сопос- тавления слов на основе их лексического значения, т.е. характеризуя слова-синони- мы, с одной стороны, и лексические едини- цы, соотносимые в каком-либо другом се- мантическом отношении, — с другой:

а) родовые и видовые или более широ- кие и более узкие понятия (посуда и ложка; куст, цветок, растение);

б) тематически близкие слова с различ- ными значениями (река, ручей, озеро), а также объединенные тематически и семан- тически близкие (удача, счастье, радость, успех);

в) однокоренные слова и формы одного и того же слова (смелость, смелый, смель чак; смотрела, смотрит);

г) антонимы (бедный — богатый, враг — друг).

Предлагаем блок упражнений для III–IV классов, использование которых возможно как по отдельности, т.е. на уро- ках, посвященных непосредственно лекси- ческим понятиям, так и вместе — на уроке, полностью отведенном задаче формирова- ния навыков и умений, связанных с явлени- ем синонимии и использованием конкрет- ных синонимов в речи школьников.

Комментари й. Упражнение дается в каче- стве разминки перед более сложными задания- ми. Целью является закрепление навыка выде-

лять синоним из готового списка слов. Перед вы- полнением необходимо провести с детьми бесе- ду, что такое синонимы и чем они отличаются от однокоренных слов, от формы одного и того же слова и слов, объединенных отношениями родо- видового характера. Для каждого из названных языковых явлений предусмотрено отдельное за- дание. При этом в данном упражнении необхо- димо уделить особое внимание принципу наг- лядности, который находит отражение в форму- лировке каждого задания.

I. Синонимы и однокоренные слова.

З а д а н и е: Выберите из приведенных слов синонимы. Объясните, почему осталь- ные слова синонимами не являются. Обоз- начьте в каждом слове корень:

1) основной, основа, главный, глава, осно вать, главенствовать;

2) похвала, одобрение, одобрить, по хвальный;

3) думать, дума, мысленно, мыслить, размышлять.

II. Синонимы и формы одного и того же слова.

Задани е: Выделите синонимы. Поче- му разные формы одного и того же слова не являются синонимами по отношению друг к другу? Прокомментируйте каждую из форм слова, выделив изменяемую его часть:

1) приглашать, приглашаю, приглашаем, просить, звать;

2) отдых, отдыха, передышка, покой, отдыхом, об отдыхе;

3) интересный, занимательный, инте реснее, забавный.

III. Синонимы и понятия рода и вида.

З а д а н и е: Найдите «лишние» слова, которые не являются синонимами. Объяс- ните свой выбор:

1) всадник, наездник, человек, верховой, ездок, конный, мужчина;

2) собака, пес, животное, кошка;

3) учитель, математик, педагог, исто рик, преподаватель.

Комментари й. Упражнение дает учащим- ся возможность самостоятельно выбрать из текс- та необходимые лексические и грамматические единицы. При этом задания построены в таком порядке, что к тому моменту, как детям предла- гается найти синонимы, у них уже накапливает- ся необходимый материал, облегчающий выбор.

Вьюга снежная, пурга, Напряди нам пряжи; Взбей пушистые снега, Словно пух лебяжий. Вы, проворные ткачи — Вихри и метели,

Дайте радужной парчи Для косматых елей.

1. Прочитайте стихотворение. О каком времени года повествует автор? Какие сло- ва на это указывают?

2. Найдите в тексте однокоренные сло- ва. (Снега — снежная, пряжа — напряди, пух — пушистые.)

3. Выпишите все существительные. Найдите среди них синонимы. (Вьюга, пур- га, метели.)

Выпишите все прилагательные. Есть ли среди них синонимы? Назовите глаголы. Можно ли найти синонимы в этой группе? Почему?

4. Составьте список слов, относящихся к теме «Зима». Какие из этих слов являются синонимами? Почему остальные таковыми не являются?

Комментари й. Упражнение направлено на закрепление навыка распознавания синони- мов на основе признака взаимозаменяемости без изменения смысла. Акцент сделан на лексиче- ской работе со значениями синонимов, темати- чески близких слов, понятиях рода и вида.

Стояло жаркое лето (безоблачное, знойное, чудесное). Из лесной чащи выбирался на по- ляну неуклюжий медведь (огромный, непово ротливый, добродушный). В лесу мы с интере- сом наблюдали, как быстрая белочка пере- прыгивала с одного дерева на другое (малень кая, проворная, весёлая). Вокруг радостно пе- ли птицы (весело, оживлённо, громко).

1. Прочитайте текст. О чем в нем гово- рится? Кто в лесу привлек внимание автора?

2. К подчеркнутым словам подберите си- нонимы из предложенных в скобках вари- антов. Какие слова не подходят? Почему?

3. К каким еще словам из этого текста можно подобрать синонимы? Поменяется ли при замене слов-синонимов смысл текста?

4. Можно ли произвести в тексте следу- ющие замены: медведь — животное, белоч ка — зверёк, перепрыгивала — перескакива ла, птицы — соловьи, вокруг — везде? Объ- ясните возможность или невозможность за- мены в каждом случае.

Комментари й. Задачей упражнения яв- ляется закрепление навыка разграничения сино- нимии и других лексико-грамматических явле- ний языка. В зависимости от числа учащихся класс делится на пять групп или разбивается на пары. Каждой группе учащихся выдается по од- ной карточке (карточка 1, 2, 3, 4 или 5), причем копия карточки выдается каждому ученику группы. Карточка содержит шесть пословиц, в каждой из которых пример того или иного язы- кового явления, а именно: синонимы, антонимы, однокоренные слова, формы одного и того же слова, тематически близкие слова. Слова, предс- тавляющие вышеназванные явления, подчерк- нуты для адаптации уровня сложности задания к начальной школе. Учащимся предлагается устно прокомментировать отношения данных слов друг к другу, предварительно обсудив это между собой. Перед началом данной работы необходи- мо повторить с детьми, что пред-ставляют собой вышеназванные явления языка. Это можно сде- лать на примере следующего четверостишия из басни И.А. Крылова:

Бессильному не смейся

И слабого обидеть не моги!

Мстят сильно иногда бессильные враги: Так слишком на свою ты силу не надейся!

Рука победит одного, знания поборют тысячи.

Река — не море, тоска — не горе. Гость немного гостит, да много видит.

Не бойся врага умного, бойся врага глу- пого.

Хвались не тем, что можешь сделать, а тем, что уже сделал.

Горячий человек, как кипяток, опасен.

В голове ветер ходит, а в кармане пусто- та бродит.

Каковы родители, таковы и дети.

В мелких словах и большое дело уто- пить можно.

Любишь кататься — люби и саночки во- зить.

Курица по зернышку клюет, а сыто жи- вет.

Яблоко от яблони недалеко падает.

Колотись, бейся, а все надейся.

Курица — не птица, лодырь — не чело- век, болтун — не работник.

Береженая копейка рубль бережет. У короткого ума длинный язык.

Потерял минуту — потеряешь и час. Под лежачий камень и вода не течет.

Чего сердце не заметит, того и глаз не увидит.

Машина любит ласку, уход, чистку и смазку.

Старый друг лучше новых двух.

Курица по зернышку клюет, а сыто жи- вет.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Дружба дружбой, а служба службой.

Не спеши языком, торопись делом. Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой. Пуганая ворона и куста боится.

Лучше вода у друга, чем мед у врага. Звать — зовет, а адреса не дает.

Хорошие речи хорошо и слушать. Задани е:

1. Прочитайте пословицы.

2. Объясните, как относятся друг к дру- гу выделенные слова в каждом предложе- нии. Являются ли они синонимами, анто- нимами, однокоренными словами, форма- ми одного и того же слова или же темати- чески близкими словами.

Комментари й. Упражнение является ито- гом проведенной работы по отграничению сино- нимии от других языковых явлений. Класс, как и в предыдущем упражнении, в зависимости от ко- личества учащихся можно поделить на две или несколько групп. Каждой группе раздается оди- наковый набор карточек, на каждой из которых записана пара слов. Пары включают в себя сино- нимы, однокоренные слова, слова, объединенные

родовидовыми и причинно-следственными свя- зями, слова из одного словосочетания, антони- мы. Детям предлагается рассортировать карточ- ки по группам. При выполнении этого упражне- ния школьники работают в группах, обсуждая ход работы между собой. Учитель оценивает только результат.

Нет более робкого животного, чем заяц. Даже при слабом шуме он пугается и бежит. Только поздно вечером или ночью трусливый зайчишка выходит из своего убежища, а ут- ром прячется в каком-нибудь укромном угол- ке в лесу. Много врагов у пугливого косого. За ним охотятся и голодный волк, и хищный яст- реб, и охотник. Но зайчик, хоть и боязливый зверь, да умный. Зимой он хитро запутывает следы, чтобы обмануть недругов.

1. Прочитайте текст. Кто в нем глав- ный герой? Как его можно охарактеризо- вать? Кто еще упомянут в тексте? Как другие обитатели леса связаны с главным героем?

2. Просмотрите полученные карточки.

пугается пугливый животное зверь убежище бежать выходит бежит вечером утром

охотятся охотник поздно вечером хищный хищник пугается прячется враг недруг

3. Найдите и отложите карточки с одно- коренными словами.

4. Выберите карточки с синонимами.

5. Найдите карточку с антонимами.

6. Какая связь между словами в парах на оставшихся карточках?

Упражнения, приведенные в настоящей статье, могут быть использованы в качестве образцов по предотвращению типичных ошибок при работе с синонимами. Это поз-

волит учителю начальных классов напол- нить их собственным содержанием в зави- симости от уровня подготовленности клас- са и потребности в дополнительной работе по этому вопросу. Для этого в помощь учи- телю можно рекомендовать следующие словари синонимов: «Словарь синонимов русского языка» З.Е. Александровой (8-е изд. М., 1995) и «Словарь синонимов рус- ского языка» (Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1970–1971. Т. 1–2). Существуют также и специализированные словари синонимов, которые непосредственно предназначены для учащихся начальных классов. Среди них нужно особо выделить «Словарик си- нонимов и антонимов» М.Р. Львова (М., 2000) и «Словарь синонимов для учащихся начальных классов» И.В. Щербашиной (Майкоп, 2001).

В заключение отметим, что работа по предотвращению ошибок учащихся долж- на вестись на протяжении всего курса изу- чения родного языка. Таким образом, при- веденный в настоящей статье материал может стать дополнением к систематиче- ской работе учителя младших классов в области формирования навыков исполь- зования синонимов в речи младших школьников. Работа с синонимами в на- чальной школе, несомненно, продуктивна, так как при планомерном проведении обеспечивает практическую и теоретичес- кую базу для усвоения курса русского языка в средней школе.

1. Блохина Г.В. Работа с синонимами в на- чальных классах // Начальная школа. 1997.

2. Воинова К.И. Отбор дидактического мате- риала для усвоения понятия «лексические сино- нимы» // Вопросы активизации учебного про- цесса на уроках русского языка и литературы в средней школе: Сб. тр. М.: МОПИ, 1976.

3. Кандрина М.Н. Виды работы по теме «Си- нонимы»// Начальная школа. 2006. № 6.

4. Смирнова Н.С. К изучению синонимов в 4 классе // Русский язык в школе. 1976. № 5.

5. Щербашина И.В. Дидактический материал по синонимии для учащихся начальных классов. Майкоп, 2001.

источники:

http://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/799-63_leksicheskie_oshibki__svyazannye_s_upotrebleniem_paronimov__sinonimov_i_slov__blizkih_po_znacheniyu.html

http://infourok.ru/tipichnye-oshibki-uchashihsya-nachalnyh-klassov-v-rabote-s-sinonimami-4928024.html

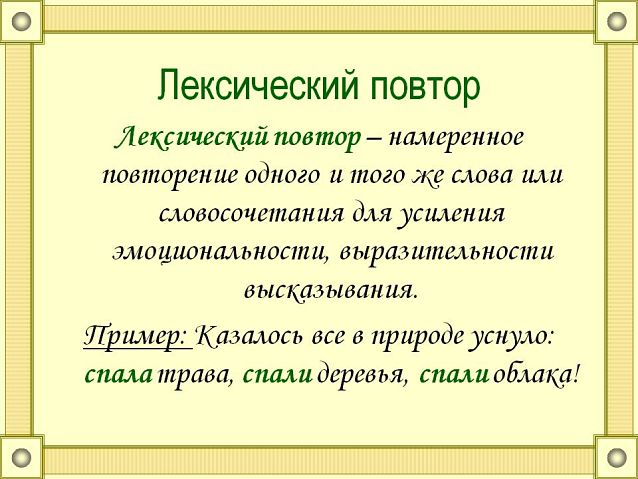

Повтор слова —

это ошибка, которая заключается в

повторении одного и того же слова в

рамках одного абзаца или двух соседних

предложений (например, на стыке двух

соседних абзацев, в заголовке и первом

предложении).Язык слишком богат,

чтобы повторять одни и те же слова столь

часто.

Исправить повтор

слова можно следующим образом:

1) Вычеркнуть повторяющееся слово.

2) Заменить синонимом (словом, похожим по значению, но другим по звучанию).

3) Заменить местоимением.

Например, нужно

поправить текст.

Пошла Лена

добывать информацию на дыркостроительный

завод. Лену об этом попросил редактор.

Пришла Лена на

проходную, а там Лену и спрашивают:

— Ты кто?

— Я — Лена, — отвечает

Лена. — Вот мое удостоверение.

Тут-то сторож и

понял, что Лену надо пропустить.

А когда Лена шла

обратно, Лену снова остановил сторож:

— А зачем, Лена,

ты несешь дырку от бублика, — говорит

сторож.

— Нет у меня

никакой дырки! А если не верите, найдите

у меня дырку! — говорил Лена.

— Нет, это ты,

Лена, докажи, что не украла дырку.

Пришлось Лене

звать директора завода. Директор приказал

пропустить Лену. Пришла Лена домой и

принесла Лена десять дырок от бублика.

Невооруженным

глазом видно, что повторяется слово

Лена. Кстати, не только оно (есть повтор

слов «сторож», «говорить», «директор»,

«дырка»).

Возможные варианты

правки:

— вычеркнуть

слово Лена,

— заменить

местоимением «она»,

— заменить

синонимами «девочка», «корреспондент»,

«журналист».

В отредактированном

варианте текст будет звучать так:

Пошла Лена

добывать информацию на дыркостроительный

завод. Её об этом попросил редактор.

Пришла девочка

на проходную, а там корреспондента и

спрашивают:

— Ты кто?

— Я — журналист.

Вот мое удостоверение.

Тут-то сторож и

понял, что Лену надо пропустить.

А когда девочка

шла обратно, ее снова остановили на

проходной:

— А зачем ты несешь

дырку от бублика?

— Нет у меня

никакой дырки! А если не верите, найдите

ее!

— Нет, это ты

докажи, что ничего не украла.

Пришлось звать

директора, который приказал пропустить

журналиста. Пришла Лена домой и принесла

десять дырок от бублика.

2. Тавтология

Тавтология — это

повторение однокоренных слов в рамках

одного или двух соседних предложений.

Часто тавтологию

путают с повтором слова и наоборот.

Однако между этими ошибками есть

принципиальная разница. В повторе

повторяется одно и то же слово, а в

тавтологии — однокоренное.

Как исправить

тавтологию?

1. Зачеркнуть

одно из слов.

Проливной ливень

застал нас в пути. — Ливень застал нас в

пути.

2. Заменить одно

из слов синонимом.

В новых печах,

установленных недавно на хлебозаводе,

будут выпекать вкусные батоны. — В новых

печах, установленных недавно на

хлебозаводе, будут изготавливать вкусные

батоны.

3. Переделать

предложение полностью.

На уроке русского

языка ученики учились находить в тексте

ошибки, которые учитель учил их находить.

— На уроке русского языка ребят учили

находить в тексте ошибки.

Иногда приходится

использовать несколько видов правки в

одном предложении.

Больная Маша

болела в больнице. — Маша лечилась в

больнице.

3. Плеоназм

Плеоназм — это

речевая избыточность, ошибка, при которой

одно слово полностью включает в себя

значение другого.

Другими словами,

плеоназм — это лишнее слово, без которого

можно обойтись.

Например: планы

на будущее — это плеоназм, потому что

планов на настоящее и тем более на

прошлое никто не составляет. Поэтому

следует говорить и писать — планы.

Как исправить

плеоназм:

1. Вычеркнуть из

словосочетания слова с менее конкретным

значением.

|

Выражение с |

Как следует |

|

Месяц март |

март |

|

девочка Оля |

Оля |

|

народная |

демократия |

|

патриот своей |

патриот |

|

экспонаты |

экспонаты |

|

свободная |

вакансия |

|

прейскурант |

прейскурант |

|

народный |

фольклор |

|

автобиография |

автобиография |

|

период времени |

период |

|

огромная махина |

махина |

|

практика работы |

практика |

|

взаимно друг |

взаимно |

|

памятный |

сувенир |

|

табун лошадей |

табун |

|

отара овец |

отара |

|

реальная |

действительность |

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Одна из проблем современной филологии – речевая избыточность и её недостаточность. Она указывает на скудный словарный запас, неумение чётко излагать свои мысли. Особенно губительно проявление речевой избыточности в произведениях начинающих писателей, журналистов. К основным её проявлениям можно отнести повтор слов, тавтологию и плеоназм.

Умение находить в текстах эти речевые ошибки, своевременно исправлять их является залогом грамотного, красивого и легко читаемого текста. Правда, далеко не всегда тавтология и плеоназм – грубые речевые ошибки. В некоторых случаях они могут стать прекрасным средством выразительности и эмоционального оформления текста.

Основные виды речевых ошибок

Речевая избыточность, или же многословие, подразумевает передачу одной и той же мысли в предложении и высказывании. К основным видам подобных ошибок, связанных с лексической недостаточностью, относятся в первую очередь тавтология, плеоназм и повтор слов в предложениях. Эти речевые ошибки указывают на низкий уровень культуры речи. Но в то же время используются в художественной литературе как средство эмоциональной выразительности.

К речевым ошибкам относится и использование лишних слов в предложении, расщепление понятия, то есть ситуация, в которой глагольное сказуемое заменяется на глагольно-именное сочетание. Яркими примерами являются следующие выражения: совершать прогулку (вместо гулять), вести борьбу (вместо бороться). Также к наиболее распространённым ошибкам, встречающимся в устной речи, относятся слова-паразиты: вот, ну, типа и т. д.

Повтор слов как одна из речевых ошибок

Довольно часто в текстах можно встретить повтор слов. Например: «Газета выходила раз в неделю. Утром газета доставлялась в киоск». Так писать недопустимо. Слово «газета» используется и в первом, и во втором предложении, что является довольно грубой речевой ошибкой. В этом случае правильным решением было бы заменить его синонимом или же местоимением.

Повтор слов указывает на то, что автор не может чётко и лаконично сформулировать свою мысль, владеет скудным словарным запасом. Правда, стоит отметить, что в некоторых случаях такая речевая избыточность может быть оправдана. Она способна стать прекрасным стилистическим приёмом, с помощью которого автором подчёркивается та или иная мысль. К примеру: «Они шли, и шли, и шли, не один день, не одну ночь». В этом случае повтор глагола указывает на продолжительность процесса.

Плеоназм

Термин «плеоназм» (pleonasmos) переводится с греческого языка, как «чрезмерность», «избыток». И означает употребление в речи близких по смыслу, лишних в предложении слов. Яркие примеры плеоназмов можно встретить в таких предложениях:

- «Ко мне подошла светлая блондинка».

- «В комнате они обнаружили мёртвый труп».

- «Он работал молча, без слов».

- «Масло очень масляное».

- «Он писал свою автобиографию».

- «Его заинтересовала свободная вакансия в фирме».

- «Василий упал вниз».

- «Мы топчем ногами родную землю».

Все эти предложения перегружены лишними уточнениями или плеоназмами. Так, блондинка в любом случае светлая, автобиография происходит от двух греческих слов и означает написанную самостоятельно историю собственной жизни и т. д.

Как и любая другая речевая избыточность, плеоназм является признаком недостаточной образованности человека, весьма скудного словарного запаса. Следует тщательно анализировать свою лексику. А также вовремя находить и исправлять ошибки, связанные с употреблением в речи плеоназмов.

Тавтология

Термин тавтология состоит из двух греческих слов. Первое — tauto — означает «то же самое», второе — logos – «слово». Трактуется, как повторение однокоренных слов или морфем в предложении. Большинство филологов отмечают, что тавтология является одной из разновидностей плеоназма.

В ней так же проявляется речевая избыточность. Примеры этого явления ярко выражены в следующих словосочетаниях: рассказать рассказ, в автобусном парке стоят автобусы и т. д. Выделяют также скрытую тавтологию, когда в словосочетании соединяется русское и иностранное слово с близким, тождественным значением. К примеру: впервые дебютировал, внутренний интерьер, народный фольклор, своя автобиография.

Использование в стилистике

Стоит отметить, что речевая избыточность, примеры которой можно встретить в художественной литературе, далеко не всегда является речевой ошибкой. Так, в стилистике использование плеоназмов и тавтологии помогает усилить действенность и эмоциональность речи, подчеркнуть афористичность высказывания. Писатели-юмористы эти ошибки используют для создания каламбуров.

Отметим основные функции, которые играет речевая избыточность и тавтология в стилистике:

- Использование в речи главных героев для того, чтобы подчеркнуть бедность его словарного запаса, необразованность.

- Для усиления смысловой значимости того или иного момента, выделения определённой мысли в тексте.

- Использование тавтологических повторов для подчёркивания интенсивности или длительности действия. Например: «Мы писали и писали».

- Использование плеоназмов для того, чтобы подчеркнуть или уточнить признак предмета, его характеристику.

- Предложения с речевой избыточностью также могут употребляться для обозначения большого скопления предметов. Например: «А повсюду книги, книги, книги…».

- Использование для создания каламбуров. К примеру: «Позвольте мне не позволить».

Заметим, что наиболее часто тавтология и плеоназм встречаются в фольклоре. Например: жили-были, путь-дорожка, видимо не видимо, диво дивное, чудо чудное, горе горевать. В основе большинства фразеологических оборов, поговорок лежит тавтология: мал мала меньше, слыхом не слыхать, виды видать, ходить ходуном, всякая всячина, горе горькое, сиднем сидеть.

Нормативные случаи использования

Стоит отметить, что в некоторых случаях плеоназм и тавтология могут быть нормативными. Зачастую это происходит тогда, когда в словосочетании не чувствуется смысловая перегруженность. Так, речевая избыточность отсутствует в таких выражениях: белое бельё, чёрные чернила. Объясняется это просто. Ведь бельё может быть и серым, и жёлтым. А чернила могут быть как чёрного, так и синего, зелёного, красного цветов.

Выводы

Одна из главных ошибок, которую можно часто встретить в устной и письменной речи – речевая избыточность. Тавтология и плеоназм – основные её проявления, которые указывают на скудность языка, бедный словарный запас. В то же время эти лексические явления могут использоваться в художественной литературе для создания ярких, красочных картин, выделения той или иной мысли.

Для любого образованного человека, в особенности если он работает в сфере журналистики или увлекается написанием книг, важно уметь находить в тексте плеоназм и тавтологию, своевременно исправлять их для того, чтобы тексты читались легко. Речевая избыточность и недостаточность словарного запаса делают изложенный материал неинтересным для широкой аудитории.

Содержание

- Что такое лексический повтор. Примеры предложений с лексическим повтором

- Виды лексических повторов. Лексический повтор, анафора и эпифора

- Лексический повтор, тавтология и плеоназм

- Примеры предложений с лексическим повтором из русской литературы

- Лексический повтор

- Что такое повтор?

- Виды повтора

- Виды лексического повтора

- Виды лексического повтора

- Ошибка

- Лексический повтор и анафора — в чём разница?

- Лексический повтор и параллелизм

- Лексический повтор в литературе

- Что такое повторы в литературе?

- Лексический повтор как средство выразительности

- Лексические средства выразительности

- Синтаксические средства выразительности

- Примеры

- Видеоурок

- Видео: повтор слов в предлжениях — анафора, лексический повтор, аллитерация

- Повтор слова

- Как побороть ошибку?

- Дополнительные примеры (потренируйтесь на них)

- Когда «да, да», а когда «да-да»

- Анафора — приём простой, но эффектный

- Разновидности приёма

- Возвращает к произнесённому слову

- Одни рядом, другие – поблизости

- Противоположность анафоре

- Анафора требует меры

Что такое лексический повтор. Примеры предложений с лексическим повтором

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Еду, еду в чистом поле;

Колокольчик дин-дин-дин…

Страшно, страшно поневоле

Средь неведомых равнин!

Если повтор не выполняет никакой стилистической функции, то он не оправдан и становится ошибкой.

Иногда можно просто опустить повторяющиеся слова без потери смысла: «Мы приехали домой, а скоро пришла мама».

Виды лексических повторов. Лексический повтор, анафора и эпифора

В те времена, когда роились грезы

В сердцах людей, прозрачны и ясны,

Как хороши, как свежи были розы

Моей любви, и славы, и весны!

Прошли лета, и всюду льются слезы…

Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране…

Как хороши, как свежи ныне розы

Воспоминаний о минувшем дне!

Анафора и эпифора не всегда относятся к лексическим повторам. Повторяться могут не только слова, но и звуки, грамматические конструкции, ритм.

Я на башню всходил, и дрожали ступени.

И дрожали ступени под ногой у меня.

Лексический повтор, тавтология и плеоназм

При лексическом повторе автор сознательно дублирует одни и те же слова, привлекая к ним дополнительное внимание.

Примеры предложений с лексическим повтором из русской литературы

Клянусь я первым днем творенья,

Клянусь его последним днем,

Клянусь позором преступленья

И вечной правды торжеством.

Клянусь паденья горькой мукой,

Победы краткою мечтой;

Клянусь свиданием с тобой

И вновь грозящею разлукой.

М.Ю. Лермонтов

И вечный бой! Покой нам только снится

Сквозь кровь и пыль…

Летит, летит степная кобылица

И мнет ковыль…

И нет конца! Мелькают версты, кручи…

Останови!

Идут, идут испуганные тучи,

Закат в крови!

Закат в крови! Из сердца кровь струится!

Плачь, сердце, плачь…

Покоя нет! Степная кобылица

Несется вскачь!

А.А. Блок

Не для меня цветут сады,

В долине роща расцветает,

Там соловей весну встречает,

Он будет петь не для меня.

А. Молчанов

Вы слышите: грохочет барабан.

Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней.

Уходит взвод в туман, туман, туман

А прошлое ясней, ясней, ясней.

Б.Ш. Окуджава

И увиделось впервые,

Не забудется оно:

Люди теплые, живые

Шли на дно, на дно, на дно.

А.Т. Твардовский

Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди,

Жди, когда снега метут,

Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,

Позабыв вчера.

Жди, когда из дальних мест

Писем не придет,

Жди, когда уж надоест

Всем, кто вместе ждет.

К.М. Симонов

Не волнуйся,

Не плачь,

Не трудись,

Сил иссякших и сердца не мучай.

Ты жива,

Ты во мне,

Ты в груди,

Как опора,

Как друг и как случай.

Б.Л. Пастернак

Источник

Лексический повтор

Title: Лексический повтор — это… (примеры)

Description: Узнаем, что такое лексический повтор в литературе, какие виды повторов используют авторы, с какой целью употребляется лексический повтор в произведении.

Лексический повтор — это фигура речи, стилистический прием повторения ключевого слова в одном предложении или в смежных предложениях.

Узнаем, что такое лексический повтор в литературе. Приведем примеры. Узнаем, с какой целью авторы используют лексический повтор в своих произведениях.

Что такое повтор?

Повтор — это широкое понятие, которое включает разнообразные повторы в тексте произведения.ОпределениеПовтор — это стилистическая фигура, которая состоит в намеренном повторении одинаковых элементов текста.

Чтобы найти отклик у читателя, создать образную картину мира, авторы прибегают к повтору. Прием повтора очень востребован в арсенале художественных средств писателя.

Весь сад в дожде! Весь дождь в саду!

Погибнут дождь и сад друг в друге,

Оставив мне решать судьбу

Зимы, явившейся на юге.

С помощью повтора звуков, элементов слова, отдельных слов, синтаксических конструкций достигается выразительность, эмоциональность художественного текста.

Виды повтора

Этот стилистический прием осуществляется на разных уровнях текста и слова как единицы речи. В литературе различают несколько видов повтора:

Если в поэтической строке повторяются одни и те же гласные звуки, то в нем используются ассонанс. Повторение согласных звуков — это аллитерация.

Наиболее часто используются повторы лексических средств языка:

Все эти стилистические приемы объединяются одним термином — «лексический повтор».

1. Анафора, или единоначалие, состоит в повторе начальных частей слова, морфем, отдельных слов и групп слов. Вот как использует анафору поэт А. Фет в стихотворении «Первый ландыш»:

О первый ландыш! Из-под снега

Ты просишь солнечных лучей,

Какая незабвенная нега

В душистой чистоте твоей!

Как первый луч весенний ярок!

Какие в нем нисходят сны!

Как ты пленителен подарок

Воспламеняющей весны.

Анафора может быть лексической, то есть выражается в повторе одного и того же слова в начале строки:

Здесь лапы у елей дрожат на весу,

Здесь птицы щебечут тревожно —

Живешь в заколдованном диком лесу,

Откуда уйти невозможно.

2. Эпифора возникает там, где автор повторяет конечные слова или выражения на границе смежных строк, предложений

Я мечтою ловил уходящие тени,

Уходящие тени погасавшего дня,

Я на башню всходил, и дрожали ступени,

И дрожали ступени под ногой у меня.

3. Сочетанием анафоры и эпифоры является симплока. Симплока — это сложный стилистический прием, который выражается в одновременном использовании анафоры и эпифоры в пределах одного и того же отрезка текста. При симплоке повторяются начальные и конечные слова в соседних фразах или смежных стихотворных строках:

В мире горы есть и долины есть,

В мире хоры есть и низины есть,

В мире море есть и лавины есть,

В мире боги есть и богини есть.

4. Анадиплосис (греч. «удвоение») — это стилистическая фигура, заключающаяся в повторе заключительной части стихотворного текста в начале следующего. Анадиплосис образует смысловую цепочку, связанных и последовательно развертывающих друг друга частей текста. Такой прием позволяет показать внешнее течение событий, их замедленность и причинно-следственную обусловленность.

Придет оно, большое, как глоток, —

Глоток воды во время зноя летнего.

Разные виды повтора широко используются художниками слова для придания тексту экспрессивной выразительности.

Виды лексического повтора

Выделяют целый ряд видов лексического повтора в литературном произведении. Остановимся на наиболее важных из них.

Рефрен – это повторение одной или нескольких строк на протяжении всего произведения.

В песнях роль рефрена нередко выполняет припев.

В приведенном выше примере из «Василия Теркина» строки про «бой не ради славы» как раз являются рефреном.

Анафора – в переводе на русский язык означает «единоначатие». Иными словами, несколько стихотворных строк или предложений начинаются одним и тем же словом (или словами). Примером может служить знаменитая песня Б. Ш. Окуджавы:

Пока земля еще вертится,

Пока еще ярок свет,

Господи, дай же ты каждому,

Чего у него нет…

Виды лексического повтора

Существует несколько видов лексического повтора:

Ошибка

Ели же повтор не выполняет никакой функции, то его следует избегать. Для этой цели слово надо заменять синонимами, контекстными синонимами или личными местоимениями.

Рассмотрим пример: «Смелый человек совершает смелые поступки. Но смелые поступки не всегда делают его героем.» В этом отрывке первый повтор можно было бы даже счесть изобразительным средством, но третье слово «смелый» нас убеждает: автор сочинения просто не умеет избегать тавтологии. Давайте заменим одно из слов синонимом, а другое – местоимением (в данном случае – указательным): «Смелый человек совершает храбрые поступки. Но эти поступки не всегда делают его героем». А еще лучше (так как позволит избежать и необоснованного повторения слова «поступки») употребить слово «они»: «Но они не всегда делают его героем».

Лексический повтор и анафора — в чём разница?

Анафора — это разновидность лексического повтора. Анафора — это приём, когда в начале каждой строки стихотворения (абзаца или предложения) повторяются одни и те же звуки или слова.

Лексический повтор — это повтор слов или словосочетаний. Имеется в виду, что существует несколько видов повтора, в том числе и анафора.

Узнайте больше про Анафору.

Лексический повтор и параллелизм

Синтаксический параллелизм — это фигура речи, где несколько частей внутри одного предложения (или несколько предложений) имеют одинаковую структуру. Лексический повтор — это сознательное повторение словосочетания, слова или какого-то элемента текста.

Узнайте больше про Синтаксический параллелизм.

Лексический повтор в литературе

Примеры лексического повтора мы встретим во многих произведениях художественной литературы. Чаще всего, применяя его, автор преследует одну из двух целей.

Лексический повтор придает и стихам, и прозе дополнительный ритм, призванный передать движение или монотонность. Например, в первом стихотворении из цикла А. А. Блока «На поле Куликовом» автор многократно использует лексический повтор: «Летит, летит степная кобылица», «Идут, идут испуганные тучи» и т.д. В комплексе с рядами однородных сказуемых это создает ощущения долгого движения по степи.

Очень часто лексический прием призван подчеркнуть, выделить особо какую-то мысль. Например, в поэме А. Т. Твардовского «Василий Теркин» мы во многих главах встречаем одни и те же строчки:

Страшный бой идет, кровавый,

Смертный бой не ради славы,

Ради жизни на земле.

В данном случае автор явно хотел подчеркнуть важную, на его взгляд, мысль.

Что такое повторы в литературе?

Автор повторяет фрагменты (элементы, слова или даже словосочетания), таким образом он придаёт им особое значение, усиливает их роль в произведении, заостряет на них внимание читателя.

Лексический повтор как средство выразительности

Повтор слов в художественном тексте употребляется с разной целью:

1. для обозначения большого количества предметов

2. для усиления признака, степени качества или действия

Туда ведет длинная, длинная дорога…

3. для указания на длительность действия

В тот год осенняя погода

Стояла долго на дворе,

Зимы ждала, ждала природа,

Снег выпал только в январе

Автор прибегают к лексическому повтору, если хочет выделить важное с его точки зрения слово для более точного выражения мысли или для придания ей большей выразительности и экспрессивной окраски.

Сельский букет стоял на круглом столе. Лет десять назад такой букет не поставили бы на стол (Ю. Тынянов).

Благодаря повторению слова фиксируется внимание читателя именно на нём. Этот прием способствует усилению его смысловой и эмоциональной роли в тексте.

С помощью лексического повтора повествование становится эмоционально напряженным.

На батарее

Нету снарядов уже.

Надо быстрее

На вираже!

Парус! Порвали парус!

Каюсь! Каюсь! Каюсь!

Поэт подчеркивает значимое для смысла строки слово, заставляет читателя заострить внимание на его смысловом наполнении, создает ритм, особую пульсацию строки.

Итак, в тексте лексический повтор выступает как средство

Есть урок, который идет не сорок пять минут, а всю жизнь. Этот урок проходит и в классе, и в поле, и дома, и в лесу. Я назвал этот урок седьмым потому, что в школе обычно бывает не больше шести уроков. Не удивляйтесь, если я скажу, что учителем на этом уроке может быть и береза возле ваше дома, и бабушка. и вы сами (В. Песков)

Следует отличать лексический повтор как стилистическую фигуру от речевых ошибок в виде тавтологии и плеоназма. Тавтология выступает как необоснованное употребление близких по смыслу слов (совместное сотрудничество). Плеоназм состоит в ошибочном дублировании смысла слов в словосочетании (подпрыгнуть вверх).

Лексические средства выразительности

Лексическое значение слова — это то, какой у слова смысл или понятие, значение. К лексическим средствам выразительности относятся такие фигуры речи, как:

Синтаксические средства выразительности

Это фигуры речи, расстановка акцентов через построение словосочетаний. К ним относятся такие фигуры речи, как например:

Узнайте подробнее про:

Примеры

В сне земном мы тени, тени…

Жизнь — игра теней,

Ряд далеких отражений

Вечно светлых дней.

Владимир Соловьёв (1853 — 1900)

Ясно сегодня на сердце, на свете!

Песням природы в согласном привете

Внемлю я чуткой душой.

Внемлю раздумью и шепоту бора,

Речи безмолвной небесного взора,

Плеску реки голубой.

Вячеслав Иванов (1866-1949)

Белый праздник — рождается предвечное Слово,

белый праздник идет, и снова —

вместо елочной, восковой свечи,

бродят белых прожекторов лучи,

мерцают сизые стальные мечи

вместо елочной, восковой свечи.

Зинаида Гиппиус (1869 — 1945)

Красные зори,

Красный восход,

Красные речи у Красных ворот

И красный на площади Красной народ.

Николай Осеев ( 1889 — 1963)

Когда умирают кони — дышат,

Когда умирают травы — сохнут,

Когда умирают солнца — они гаснут,

Когда умирают люди — поют песни.

Велимир Хлебников ( 1885 — 1922).

Видеоурок

Видео: повтор слов в предлжениях — анафора, лексический повтор, аллитерация

Источник

Повтор слова

Повторы слов порой используются, чтобы повысить выразительность.

«И стали мы жить с Настей, как умели, а уметь мы умели».

Исаак Бабель

Ошибкариумные повторы — другие. Они не обогащают фразу, авторы не используют их как приём и часто даже не замечают. В результате — ощущение авторской невнимательности, небогатого словарного запаса (разнообразие слов— это важно!), мелкие синтаксические проблемы.

Но каждое лето я проводила лето у бабушки и знала, что южане — открытые и сердечные люди.

Но я каждое лето проводила у бабушки и знала, что южане — открытые и сердечные люди.

Попытка обозначить через «лето» и сезонность, и периодичность. Но сезоны и так сменяют друг друга через равные периоды времени.

И только в 2012 в моей жизни случился период активной жизни в жж-шечке.

И только в 2012-м я стала проживать целые дни в жж-шечке.

Здесь повторяется не только значимое слово, но и предлог. Близкий повтор предлога не украшает фразу, если не является, опять же, частью сознательно построенной конструкции («. за день, за час, за год»).

Это целая жизнь, которую проживаешь за несколько минут, которые играет музыка.

Это целая жизнь, которую проживаешь за несколько минут, наполненных музыкой.

Союзы и союзные слова тоже стоит повторять с осторожностью. «Который» или «что» создают лестницу синтаксического подчинения, на которой легко потерять из вида смысл.

То есть риск в этой модели всё же есть, если не кредитный, то операционный.

Значит, риск в этой модели всё же есть, если не кредитный, то операционный.

«Есть» как служебное слово и «есть» в значении наличия. Есть риск или риск есть? Не будем есть риск путаницы, используем синоним.

Я планирую читать. Много. Хорошие книги, тексты. Я поняла, как это важно, чтобы учиться писать. Я подписалась на интересные каналы с короткими рассказами.

Планирую читать. Много. Хорошие книги, тексты. Я поняла, как это важно для письма, и подписалась на интересные каналы с короткими рассказами.

У слова «я» особая репутация, частое якание не выглядит хорошо, даже если оно умещается не в одну фразу, а в абзац. Особенно такой краткий абзац.

Это были примеры точных повторений. Близко повторять разные, но однокоренные слова тоже не советуем: это либо тавтология, либо что-то среднее между тавтологией и повтором.

Именно поэтому это самый быстрый и результативный способ научиться строить отношения.

Вот почему это самый быстрый и результативный способ научиться строить отношения.

Однако тавтология тоже может быть выразительным приёмом, словесной игрой:

«В пришедшуюся на восьмидесятые страшную эру демонстративного потребления никто не потреблял демонстративнее, чем я».

Стивен Фрай

Как побороть ошибку?

1. Внимательно и без спешки перечитывайте написанное, выясняя, создают ли повторяющиеся слова очевидную дополнительную выразительность или нет. «Случайные» повторы ликвидируйте.

3. Посчитайте, какие слова чаще всего у вас повторяются, выпишите и контролируйте их.

Дополнительные примеры (потренируйтесь на них)

И само образование не скажет нам, где сам сотрудник будет полезен.

И образование само по себе не укажет нам, где сотрудник будет полезен.

Семьи, которые вынуждены ухаживать за инвалидом, на содержание которого уходит большой кусок семейного бюджета…

Семьи, которые вынуждены ухаживать за инвалидом и тратить на это большой кусок семейного бюджета…

Но в этой модели есть два «но».

Зато в этой модели есть два «но».

Почти никому в России в то время не известный банк открывает свою «дочку» в Москве в красивом здании в Газетном переулке и начинает операционную деятельность.

Почти никому тогда в России не известный банк открывает свою московскую «дочку» в красивом здании в Газетном переулке и начинает операционную деятельность.

Задачами такого специалиста будут развитие банкоматной сети и активное развитие партнёров.

Задачей такого специалиста будет развитие банкоматной и партнёрской сетей.

Источник

Когда «да, да», а когда «да-да»

Повторяющиеся слова могут писаться через запятую и через дефис. Разницу справочник Розенталя описывает так:

запятая ставится между повторяющимися словами, произносимыми с интонацией перечисления, а если повторяющиеся слова образуют сложное слово, то они пишутся через дефис.

Ориентируемся по произношению: в первом случае каждое из повторяющихся слов имеет логическое ударение, а во втором обычно одно фонетическое ударение.

Можно ориентироваться и по значению. Так, пишущиеся через запятую слова могут обозначать (по Розенталю, с изменениями):

А через дефис пишутся (тоже по Розенталю и тоже с изменениями):

прилагательные со значением усиления признака: белый-белый снег (‘очень белый’); слабенький-слабенький голосок (‘очень слабенький’); По синему-синему небу плыли облака; Птички уже поют в лесу, заря на востоке розовая-розовая, воздушная-воздушная.

Разграничение написаний типа белый-белый и типа синий, синий (см. п. 4 в предыдущем списке) можно показать на таких примерах: В траве прыгал маленький-маленький кузнечик (‘очень маленький’); Маленький, маленький, а какой ловкач (‘маленький-то маленький, а…’);

глаголы со значением действия, ограниченного каким-либо отрезком времени: Похожу-похожу по двору, на улицу загляну и опять на печь лягу (С. Щ.); посмотрел-посмотрел и улыбнулся; посидели-посидели и разошлись.

Разграничение написаний типа ехал, ехал и типа просил-просил связано с присущими этим сочетаниям значениями: в ехал, ехал указывается на длительность действия (см. п. 1 списка выше), в просил-просил — на непрерывность, интенсивность действия или его ограниченность во времени;

вопросительно-относительные местоимения и наречия со значением неопределенного лица-предмета и обстоятельства, которым противопоставляется нечто противоположное: Кто-кто, а он в этом не откажет; Что-что, а это я давно знаю; Где-где, а у нас этого добра хватает.

Но (при наличии предлога): Уж в ком, в ком, а в нём можете не сомневаться; И о чём, о чём они не перетолковали!;

Где же в последнем списке «да-да»? Повторению слова «да» Розенталь посвятил отдельный пункт:

Разграничение написаний: да, да (через запятую); да-да (с дефисом); да — да (через тире) — связано с различием в их значениях. Ср.: Я люблю её! Да, да! (Герц.) — усиленное утверждение, в значениях ‘конечно’, ‘совершенно верно’; Он поспешил согласиться: «Да-да, обязательно» — экспрессивно выраженное подтверждение, с оттенком торопливости, нетерпения; Терять ему было нечего: да — да, нет — нет — в значении ‘если да, то да, если нет, то нет’.

Разговорные ладно-ладно, окей-окей, хорошо-хорошо тоже обычно представляют собой «экспрессивно выраженное подтверждение, с оттенком торопливости, нетерпения», поэтому и их пишем через дефис. Хотя помним, что возможна и запятая — см. п. 6 первого списка. Выбирайте по интонации.

Проверим ваш текст

Проверить грамотность вашего текста? Закажите оценку стоимости корректуры или редактуры.

Это заметка из блога редакторского бюро «По правилам». Разбираем интересные примеры, частые ошибки и сложные случаи из практики. Чтобы следить за новыми публикациями, подпишитесь: Telegram, Facebook, «ВКонтакте».

Источник

Анафора — приём простой, но эффектный

Анафора – это повторение идентичных элементов в начале прозаического отрывка, строфы, стиха или полустишия, то есть, в начальной позиции каждого параллельного ряда.

Название образовано от древнегреческого слова «anaphora» – восхождение, возвращение. В русском литературоведении для этой стилистической фигуры также используется термин – единоначатие.

Анафора применяется в поэтических и прозаических произведениях, в ораторской и разговорной речи для усиления воздействия и подчеркивания категоричности высказывания. Другая важная задача этого приёма – выделение ключевых мыслей, объединение в единое целое речевых отрезков.

Разновидности приёма

В начальной позиции могут повторяться разные элементы речи. В связи с этим различают несколько видов такого повтора, как анафора. Если повторяются одинаковые звуки либо их сочетания, говорят о звуковой анафоре, если морфемы и части сложных слов – о морфемной, а употребление одних и тех же слов образует анафору лексическую.

Лениво катится река;

И в тверди пламенной и чистой

Лениво тают облака (Тютчев).

Также существуют синтаксическая и строфическая анафоры, которые особенно часто используются в поэтических произведениях.

Возвращает к произнесённому слову

Элемент речи, который отсылает к сказанному прежде, указывает на предыдущее слово, называется анафорическим. Часто в этой роли выступают местоимения. Особенное значение в стилистике литературного произведения имеет личное местоимение 3-го лица – его использование выделяет существительное, акцентирует внимание на уже произнесённом слове.

В роли анафорических местоимения применяют не только писатели, поэты и ораторы – для аналогичных целей они используются и в разговорной речи.

Одни рядом, другие – поблизости

Также различают анафору смежную и раздельную. Смежная – это, когда созвучные слова стоят рядом, как, например, у Есенина:

Задрожало зеркало затона.

Если созвучные слова непосредственно друг за другом не следуют – это анафора раздельная.

Меня не помнят даже старики (Цветаева).

Противоположность анафоре

Приём, когда один и тот же элемент не менее двух раз повторяется в конце отрезков речи, называется эпифорой.

Шумели, сверкали и к дали влекли,

И гнали печали, и пели вдали…

Аналогично анафоре, эпифора бывает как смежной, так и раздельной. Смежная эпифора, как правило, требует, согласованности созвучных элементов, то есть грамматически зависимых слов.

Был я когда-то красивым и юным.

Сочетание анафоры и эпифоры называется симплока. Такой приём придаёт стихотворному произведению особую музыкальность.

Винограда и рябины

Анафора требует меры

Чрезмерное употребление анафоры придаёт как устной, так и письменной речи плакатность и неестественность. Логичное же и оправданное применение анафоры – это один из самых простых способов сделать мысль более заметной и отточенной, а высказывание – ярким и убедительным.

Список источников:

Источник

Повтор слова —

это ошибка, которая заключается в

повторении одного и того же слова в

рамках одного абзаца или двух соседних

предложений (например, на стыке двух

соседних абзацев, в заголовке и первом

предложении).Язык слишком богат,

чтобы повторять одни и те же слова столь

часто.

Исправить повтор

слова можно следующим образом:

1) Вычеркнуть повторяющееся слово.

2) Заменить синонимом (словом, похожим по значению, но другим по звучанию).

3) Заменить местоимением.

Например, нужно

поправить текст.

Пошла Лена

добывать информацию на дыркостроительный

завод. Лену об этом попросил редактор.

Пришла Лена на

проходную, а там Лену и спрашивают:

— Ты кто?

— Я — Лена, — отвечает

Лена. — Вот мое удостоверение.

Тут-то сторож и

понял, что Лену надо пропустить.

А когда Лена шла

обратно, Лену снова остановил сторож:

— А зачем, Лена,

ты несешь дырку от бублика, — говорит

сторож.

— Нет у меня