Выявление и описание основных ошибок при выполнении всех способов подъемов в гору на лыжах.

Подъемы на лыжах выполняют по-разному. Выбор направления и способа движения зависит от крутизны и длины склона, состояния снега, инвентаря и смазки лыж, от технической подготовленности и тренированности лыжника. Можно подниматься прямо, наискось и зигзагом. В первом случае подъем будет наиболее коротким, но и наиболее крутым для данного склона. Два других способа позволяют подниматься под меньшим углом, однако увеличивают длину пути.

Способы передвижения в подъеме следующие:

1. Попеременными ходами скользящим и ступающим шагом (двухшажный, четырехшажный и четырехшажный с тремя толчками рук).

2. «Елочкой»

3. «Полуелочкой»

4. «Лесенкой»

Попеременные ходы

Из всех имеющихся способов подъемов в гору чаще применяется попеременный двухшажный ход. Передвигаясь по равнине этим способом и переходя на подъем, гонщик сохраняет общую координацию движений, но несколько перестраивает структуру хода, что в целом зависит от крутизны склона.

Увеличение угла отталкивания ногой при подъеме требует активной работы руками. Палку необходимо ставить под углом 65 — 75° и заканчивать толчок под углом 40 — 45°. Иными словами, амплитуда изменения угла по сравнению с передвижением на равнине сокращается на 25 -30°.

На технику преодоления подъема в первую очередь влияет стремление гонщика возможно больше перенести вес тела на переднюю часть стопы. У гонщика создается ощущение, что передвижение в подъем происходит с опорой не на всю стопу, а в основном на пальцы ног. Он стремится как можно скорее завершить перекат и перенести вес на переднюю часть стопы. В структуре хода происходит перестройка. Ликвидируется прокат, усилия прилагаются непрерывно (еще не окончен толчок одной рукой и ногой, как вступает в работу другая рука). Толчок ногой, продолжительность которого возрастает, выполняется совместно с противоположной рукой.

Очень важная деталь техники преодоления подъемов крутизной более 10° — вынос свободной ноги вперед в период толчка другой ногой и переход к скольжению на ней. Ногу выносят с «подобранной» стопой, нагружая лыжу как можно позже. С переходом к скольжению на одной ноге не следует выводить стопу вперед — она стопорит движение и мешает гонщику выполнить перекат, а это, как известно, вызывает ряд ошибок в технике.

Выдвижение свободной ноги вперед и переход к скольжению на ней с «подобранной» стопой и наклоненной голенью в любом попеременном способе хода создают хорошие условия для переката.

Кроме того, это уменьшает снижение поступательной скорости гонщика в момент переноса веса тела толчком с одной ноги на другую.

Ходьба попеременным четырехшажным способом с тремя толчками руками — в цикле приведенного способа хода лыжник делает левой рукой два толчка, а правой лишь один.

Подъем «елочкой»

Подъем «елочкой» применяется на довольно крутых склонах (до 35°), когда школьники не в состоянии преодолеть подъем ступающим шагом. Разведение носков и постановка лыж на внутреннее ребро значительно увеличивают сцепление их со снегом и предотвращают скатывание. Название этого способа происходит от следа на снегу, который оставляет лыжник, и напоминает ветви елочки. Лыжник, преодолевая подъем этим способом, также передвигается ступающим шагом с разведением носков лыж и постановкой их на ребро. Важное значение при этом способе подъема имеет опора на палки, которые ставятся сзади лыж. С увеличением крутизны склона увеличиваются угол разведения лыж и наклон туловища вперед. При передвижении этим способом могут быть различные варианты работы рук: одновременно с лыжей выносится одноименная или противоположная (разноименная) палка.

Этот способ подъема ученики осваивают довольно быстро. После показа школьники пытаются сразу его выполнить, только не следует первоначальное обучение проводить на глубоком снегу. Крутизна склона при этом не должна превышать 5-10°. При обучении могут встретиться следующие ошибки: недостаточное разведение носков и кантование лыж, слабая опора на палки, чрезмерный наклон туловища вперед. Все они легко устраняются после нескольких повторений. Постепенно крутизна склона увеличивается до 20°; кроме того, можно предложить школьникам преодолеть подъем по более глубокому снегу.

Подъем «полуелочкой»

Подъем «полуелочкой» применяется при преодолении склонов наискось и выполняется следующим образом. Верхняя лыжа скользит прямо по направлению движения, а нижняя отводится носком в сторону и ставится на внутреннее ребро. Палки работают так же, как и при попеременном двухшажном ходе (с перекрестной координацией), и выносятся вперед прямолинейно. Важно добиться у школьников хорошей опоры на палки. Это позволит преодолеть подъемы даже средней крутизны. Длина шагов при подъеме «полуелочкой» неодинакова: шаг лыжи, скользящей прямо, всегда длиннее, чем лыжи, отведенной носком в сторону. Этот способ может применять и при прямом подъеме.

Подъем «лесенкой»

Подъем «лесенкой» применяется на очень крутых склонах и при глубоком снежном покрове во время туристских походов на лыжах и прогулок.

Особых затруднений изучение этого способа не вызывает. После показа и объяснения ученики выполняют несколько приставных шагов внизу у подножия горы и сразу продолжают подъем по склону с хорошей опорой на палки. Поперечное расположение лыж по склону и постановка их на ребра (канты), опора на палки позволяют преодолевать подъемы большой крутизны (до 40°). Обычно лыжники легко осваивают этот способ подъема. Затем следует научить их подниматься по склону с продвижением вперед и назад. Ошибки, возникающие при изучении способа: недостаточное кантование лыж, их негоризонтальная постановка, плохая опора на палки.

ГАПОУ НСО «БАРАБИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ТЕХНИКА ПОДЪЁМОВ «ЁЛОЧКОЙ», «ПОЛУЁЛОЧКОЙ», «СТУПАЮЩИМ, СКОЛЬЗЯЩИМ» ШАГОМ

Выполнила: Щербакова М.А.

2020 год

- Лыжный спорт имеет большое оздоровительное, образовательное, воспитательное и прикладное значение. Систематические занятия лыжным спортом способствуют всестороннему физическому развитию, особенно положительно влияя на развитие таких двигательных качеств, как выносливость, сила, ловкость; значительно повышают общую работоспособность организма, сопротивляемость к различным заболеваниям, активизируя деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной системы, а также является средством активного отдыха.

При передвижении на лыжах по пересеченной местности лыжникам приходится преодолевать подъемы различной крутизны, длины и рельефа. Существуют разные способы подъемов на лыжах: скользящим шагом, беговым шагом, ступающим шагом, «полуелочкой», «елочкой» и лесенкой. Выбор того или иного способа зависит от крутизны подъема, условий скольжения, качества смазки лыж, физической и технической подготовленности лыжника.

Во время обучения и соревнований по лыжным гонкам используются в основном способы подъемов по лыжне, обеспечивающие высокую скорость передвижения (скользящим беговым и ступающим шагом). В очень редких случаях на коротких крутых участках трассы при слабой подготовке или неудачной смазке спортсмены вынужденно переходят на менее быстрые способы подъемов — «полуелочкой» и «елочкой». Туристы и школьники во время прогулок, при передвижении без лыжни, по-прежнему довольно часто пользуются подъемами «полуелочкой», «елочкой» и даже «лесенкой». В других менее благоприятных условиях даже на более пологих склонах приходится переходить на способы преодоления подъемов скользящим, беговым и ступающим шагом.

скользящий шаг ступающий шаг

Способы преодоления подъема в зависимости от его крутизны

елочка лесенка

Способы преодоления подъема в зависимости от его крутизны

При преодолении подъемов любым способом большое значение имеет активная работа рук, что уменьшает возможность проскальзывания лыж при увеличении крутизны подъема.

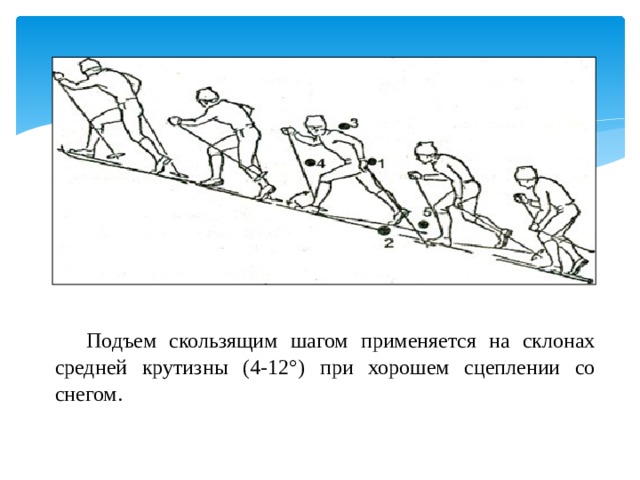

Подъем скользящим шагом

- Подъем очень похож на попеременный двухшажный ход, но длина шага здесь короче, движения чаще, опора на палки дольше и сильнее, отталкивание рукой (точка 1) заканчивается одновременно с отталкиванием ногой (точка 2). Туловище несколько больше наклонено вперед (точка 3), палки ставятся с большим наклоном (точка 4). После отталкивания лыжа меньше поднимается над снегом (точка 5).

Подъем скользящим шагом применяется на склонах средней крутизны (4-12°) при хорошем сцеплении со снегом.

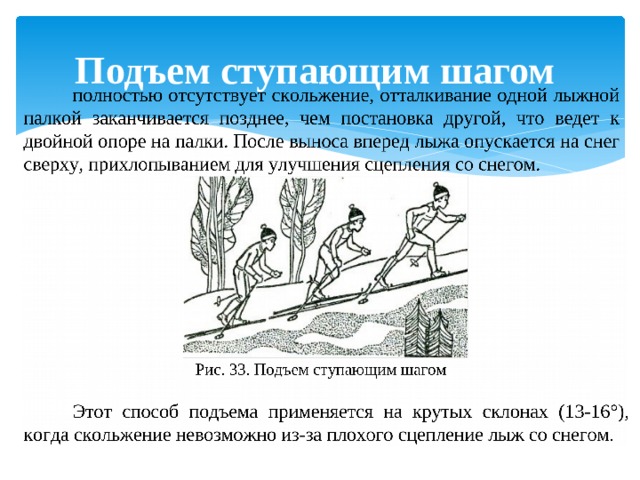

Подъем ступающим шагом

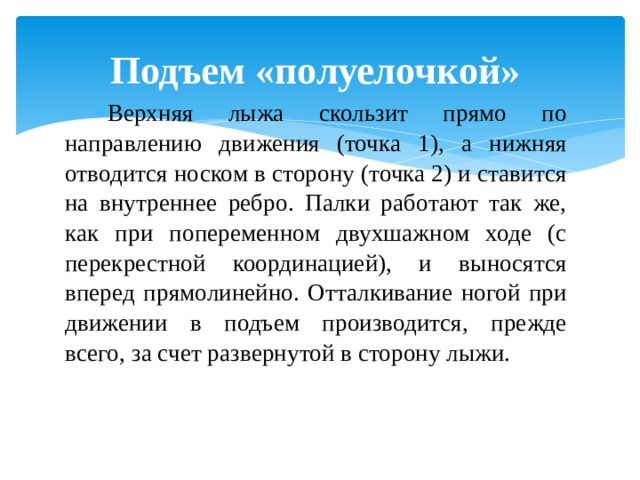

Подъем «полуелочкой»

- Верхняя лыжа скользит прямо по направлению движения (точка 1), а нижняя отводится носком в сторону (точка 2) и ставится на внутреннее ребро. Палки работают так же, как при попеременном двухшажном ходе (с перекрестной координацией), и выносятся вперед прямолинейно. Отталкивание ногой при движении в подъем производится, прежде всего, за счет развернутой в сторону лыжи.

Этот способ применяется при преодолении склонов средней крутизны наискось.

Подъем «елочкой»

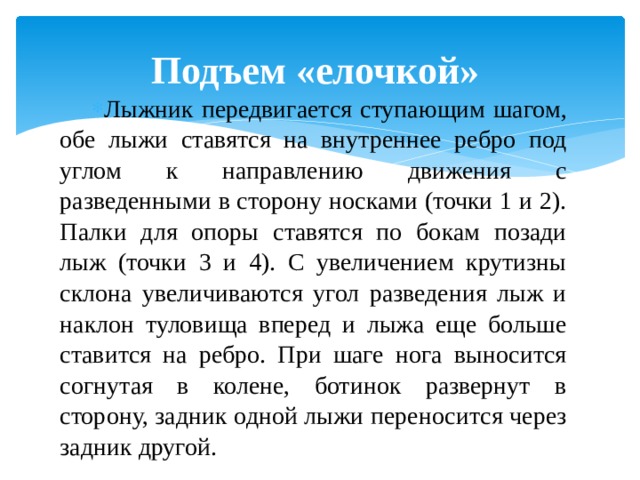

- Лыжник передвигается ступающим шагом, обе лыжи ставятся на внутреннее ребро под углом к направлению движения с разведенными в сторону носками (точки 1 и 2). Палки для опоры ставятся по бокам позади лыж (точки 3 и 4). С увеличением крутизны склона увеличиваются угол разведения лыж и наклон туловища вперед и лыжа еще больше ставится на ребро. При шаге нога выносится согнутая в колене, ботинок развернут в сторону, задник одной лыжи переносится через задник другой.

Этот способ применяется на довольно крутых склонах (до 35°) и при плохом сцеплении лыж со снегом.

- При обучении могут встретиться следующие ошибки : недостаточное разведение носков и кантование лыж, слабая опора на палки, чрезмерный наклон туловища вперед. Все они легко устраняются после нескольких повторений.

- Постепенно крутизна склона увеличивается до 20°; кроме того, можно предложить школьникам преодолеть подъем по более глубокому снегу.

Подъем «лесенкой»

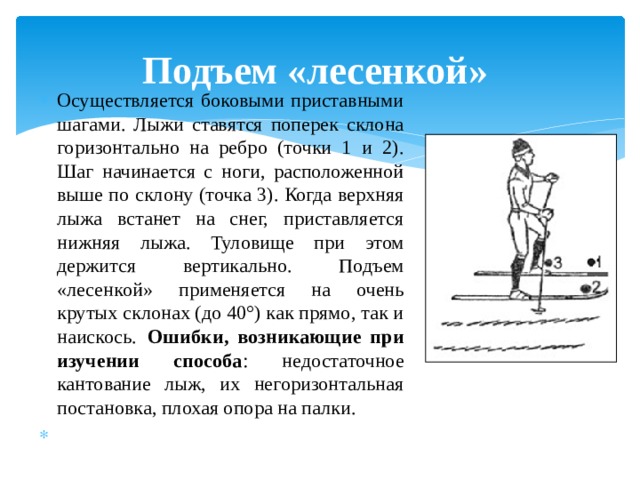

- Осуществляется боковыми приставными шагами. Лыжи ставятся поперек склона горизонтально на ребро (точки 1 и 2). Шаг начинается с ноги, расположенной выше по склону (точка 3). Когда верхняя лыжа встанет на снег, приставляется нижняя лыжа. Туловище при этом держится вертикально. Подъем «лесенкой» применяется на очень крутых склонах (до 40°) как прямо, так и наискось. Ошибки, возникающие при изучении способа : недостаточное кантование лыж, их негоризонтальная постановка, плохая опора на палки.

Методика обучения способам преодоления подъемов

- При обучении в основном используется целостный метод. Способы подъемов несложны и не создают методических затруднений при их изучении. Их освоение не требует специальных упражнений. Достаточно преподавателю правильно показать и объяснить технику того или иного способа преодоления подъема, и занимающиеся почти сразу смогут выполнить любой их них. Преподаватель должен лишь внимательно следить за техникой движений при выполнении подъема, вносить коррективы и исправлять ошибки.

При освоении подъема «лесенкой» надо учить занимающихся четко ставить лыжи на ребро, параллельно друг другу и параллельно склону. При подъемах «полуелочкой» и «елочкой» обращать внимание на оптимальное разведение носков лыж (в зависимости от крутизны склона) и достаточную опору на палки.

Подъемы изучаются на учебных склонах, а осваиваются на пересеченной местности.

- Преподаватель должен научить занимающихся правильно выбирать и применять способы подъема в зависимости от местного рельефа; сочетать различные способы (например, подъем «елочкой» с подъемами ступающим и скользящим шагом); рассчитывать темп и длину шага на подъемах, допускающих скольжение; взбегать на короткие подъемы легким, свободным шагом.

- При обучении различным способам подъема могут встречаться следующие ошибки:

1. при подъеме скользящим и ступающим шагом на лыжу давят мало согнутыми в коленях ногами;

2 . при подъеме «елочкой» недостаточно разводят носки и кантуют лыжи, слабо опираются на палки, чрезмерно наклоняют туловище вперед;

3. при подъеме «лесенкой» не горизонтально ставят лыжи, недостаточно кантуют лыжи, плохо опираются на палки.

- Все ошибки легко устраняются после нескольких повторений, требуется только практика.

Список использованных источников

- Анализ техники преодоления подъемов: «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», ступающим шагом, скользящим шагом, скользящим бегом и тактика их применения. [Электронный ресурс] ]/vuzlit.ru– Режим доступа: https://vuzlit.ru/771810/analiz_tehniki_preodoleniya_podemov_poluelochkoy_elochkoy_lesenkoy_stupayuschim_shagom_skolzyaschim_shagom_skolzyaschim

Методика обучения технике лыжных ходов Методические указания для преподавателей и студентов юти тпу всех специальностей Издательство

Подобный материал:

- Методические указания к выполнению курсовой работы для студентов эфф, автф всех специальностей, 1176.51kb.

- Методические указания к курсу лекций и задания для контрольных работ по Хозяйственному, 413.98kb.

- Методические указания к выполнению индивидуальных заданий для студентов дневного, 229.08kb.

- Методические указания по подготовке к семинарским занятиям для студентов дневной формы, 1587.03kb.

- Рабочая программа, методические указания и контрольные задания для студентов всех специальностей, 707.03kb.

- Рабочая программа, методические указания и контрольные задания для студентов всех специальностей, 760.87kb.

- Методические указания по изучению курса для самостоятельной работы студентов заочной, 408.36kb.

- Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине «Страхование» для, 1588.5kb.

- Методические указания к выполнению лабораторной работы №6 для студентов всех форм обучения, 197.64kb.

- Методические указания для студентов всех специальностей дневной формы обучения Новосибирск, 320.91kb.

12. Анализ ошибок в технике лыжных ходов

Подъём «лесенкой»:

— подъем осуществляется не строго параллельно склону;

— лыжи ставятся не на ребро;

— ошибки в очередности поднимания руки и ноги;

— отсутствие опоры и переноса массы тела на палки.

Подъем «елочкой»:

— лыжи ставятся не на ребро;

— недостаточный разворот лыж;

— короткие шаги;

— большой наклон туловища вперед;

— слабые толчки палками;

— ошибки в очередности отталкивания руками и ногами.

Торможение «плугом»:

— недостаточное разведение пяток лыж в стороны;

— носки лыж не сближены;

— перекрещивание носков лыж;

— выдвижение носка одной лыжи вперед другой;

— недостаточно согнуты ноги в коленях;

— руки разведены в сторону — неустойчивая стойка;

— неравномерное давление на лыжи.

Подъем «полуёлочкой»:

— чрезмерное или недостаточное отведение носка лыжи в сторону;

— большой наклон туловища вперед или малый наклон голеней;

— наступание задней частью нижней лыжи на верхнюю;

— недостаточно сильное отталкивание палками.

Торможение «упором»:

— наклон туловища в сторону или вперед с выпрямлением ног;

— неравномерное давление на опорную лыжу;

— недостаточная постановка тормозящей лыжи на ребро;

— широкое разведение носков лыж;

— высокая стойка, неустойчивое равновесие.

Попеременный двухшажный ход:

В посадке лыжника:

— сгибание ног в коленных суставах значительно больше 140о;

— ноги прямые;

— наклон туловища больше или меньше 45-50о;

— излишне поднятая или опущенная голова;

— спина напряженная, прямая или прогнутая.

В работе ног:

— слишком высокий или низкий отрыв лыжи от снега после окончания толчка ногой (оптимально 10-15 см);

— в момент окончания толчка нога недостаточно выпрямлена; выпад маховой ноги больше или меньше 80-90о;

— недостаточное подседание после остановки лыжи или его полное отсутствие;

— двухопорное скольжение.

В работе рук:

— в момент окончания толчка рукой руки и палка не составляют одну прямую линию;

— недостаточно активный вынос руки вперед;

— постановка палки с наклоном больше или меньше 75-80о;

— кольцо палки ставится слишком далеко в сторону от лыжни или за креплениями;

— вялая постановка палки на снег (без удара);

— неправильный вынос руки в момент начала толчка (высоко и слишком согнуты в локтях).

В работе туловища:

— отталкивание рукой не сопровождается наклоном туловища в переднезаднем направлении;

— сгибание туловища при отталкивании рукой в поперечном направлении;

— резкое выпрямление туловища во время одноопорного скольжения.

Одновременный двухшажный ход:

— слабые толчки ногами;

— неодновременный вынос палок вперед;

— недостаточный вынос палок;

— неполное отталкивание;

— после отталкивания руки и палки не находятся на одной линии.

Одновременный бесшажный ход:

— проваливание туловища между палками;

— резкое отбрасывание рук вверх после отталкивания палками;

— слишком быстрое выпрямление туловища после отталкивания палками или до окончания отталкивания;

— толчок выполняется только руками;

— сгибание ног в коленях в начале отталкивания руками с подседанием;

— не создается жесткая конструкция туловище-руки-палки;

— неполное разгибание рук в толчке.

Одновременный одношажный ход:

Те же ошибки, что и у одновременного бесшажного хода плюс

— толчок ногой с лыжей;

— недостаточно загруженной массой тела;

— ранняя постановка маховой ноги на снег;

— недостаточное сгибание ноги перед отталкиванием;

— отталкивание слишком согнутыми или прямыми руками;

— короткий торопливый шаг.

Спуски:

— ноги слабо пружинят;

— неумение регулировать расстановку ног в зависимости от изменения снежного покрова;

— широко расставлены руки и ноги;

— палки не отведены кольцами назад.

Преодоление бугров и впадин:

— неправильное положение стойки;

— несвоевременное изменение высоты стойки;

— потеря равновесия в переднее — заднем направлении;

— вынос палок кольцами вперед.

Полуконьковый ход:

— неправильная постановка опорной и толчковой ног;

— широкое разведение стоп перед началом отталкивания;

— перенос массы тела на толчковую ногу;

— незаконченное отталкивание палками;

— отсутствие наклона туловища.

Одновременный двухшажный коньковый ход:

— отсутствует перенос массы тела с лыжи на лыжу;

— сильное сгибание ноги в коленном суставе после отталкивания;

— отсутствует мах коленом вперед;

— нет жесткой опоры на палки;

— широкое разведение ступней перед началом толчка;

— неправильная постановка палок по отношению к креплениям и шире плеч;

— короткий шаг.

Попеременный коньковый ход:

— широкая постановка ступней;

— короткий шаг;

— отсутствие переноса массы тела и скользящего шага;

— маковая нога не достаточно близко подносится к оси тела.

Одновременный одношажный коньковый ход:

— отсутствует жесткая система руки-туловище-нога;

— отсутствие одноопорного скольжения;

— сильное подседание на опорной ноге;

— слишком прямые руки перед отталкиванием;

— незавершенное отталкивание палками;

— отсутствует поднос маховой ноги к опорной;

— нет переноса массы тела.

Коньковые ходы без отталкивания палками:

— махи руками совершаются не вдоль линии движения, а поперек;

— высокая стойка лыжника;

— нет переноса массы тела при выполнении конькового хода без махов;

— нет группировки;

— скручивающее движение туловищем.

13. Игры на занятиях лыжной подготовкой

В зависимости от задачи занятия лыжной подготовкой игра может быть включена в первую половину основной части занятия, пока внимание учащихся высоко и не ослаблено утомлением. Однако игру с той же целью можно предложить и в конце занятия для закрепления техники какого-то элемента лыжного хода при утомлении. В настоящее время доказано, что активизация внимания учащихся к технике движений в состоянии утомления помогает быстрее, лучше и качественнее овладеть ею.

Игры, развивающие силовую и скоростную выносливость лыжника, надо проводить после выполнения упражнений или игр, совершенствующих технику. Игры на развитие ловкости и равновесия могут быть включены как в вводную часть, так и в конец основной части занятия. Игры, развивающие общую выносливость лыжника, чаще всего включают во вторую половину основной части занятия.

Нагрузка на студентов в играх зависит от темпа их проведения и продолжительности.

При организации игр на лыжах необходимо учитывать, что все игры можно разделить на:

— эстафеты;

— игровые задания;

— аттракционы.

Эстафеты используются для совершенствования техники передвижения на лыжах и развития двигательных качеств. При их использовании на занятиях необходимо создать одинаково равные условия для команд и не забывать, что лыжная подготовка проходит в морозную погоду, где долго простаивать без движений нельзя.

Игровые задания применяются для совершенствования техники лыжного спорта и для подъема эмоционального фона занятий, а также отвлечения учащихся от основной задачи (например, спуска с горы).

Аттракционы используются для проверки учащимися своих возможностей, умений владения лыжами, а также при проведении зимних спортивных праздников.

При организации всех форм игры вместо флажков можно использовать любые виды ориентиров: лыжные палки, комки снега, деревья, упавшие ветки.

13.1. Эстафеты

1.Накаты.

Задача: совершенствование скольжения; развитие силы ног.

Две команды и более без палок выстраиваются на своей лыжне в колонну по одному. Первые номера каждой команды делают от линии старта заданное число скользящих шагов (4—6) и в момент приставления маховой лыжи к опорной ставят в снег на уровне лыжного крепления флажки, которые они держат в руках. Затем стартуют вторые номера от флажков первых и ставят свои флажки и т.д. Побеждает команда, которая пройдет большее расстояние.

2.Горная эстафета.

Задача: обучение отталкиванию ногой, развитие силы ног.

Выбирая участок подъема до 10о, чтобы можно было его преодолеть ступающим шагом. Команды стоят на старте перед подъемом. По сигналу первые номера ступающим шагом поднимаются до флажка, огибают его и спускаются вниз к финишу. Победа за тем, кто быстрее закончит все этапы.

3.Зигзаги.

Задача: обучение повороту переступанием в движении. Учащиеся разбиваются на две и более команды, устанавливают лыжные палки 4-6 штук на расстояние 30-40 метров. Необходимо пройти всю трассу, огибая палки с разных сторон и вернуться обратно.

4.Быстрая команда.

Задача: повышение скоростных качеств учащихся. Группа разбивается на команды по 5-6 человек. Эстафета выполняется без палок. По сигналу первые номера бегут на лыжах до флажков и, возвращаясь, передают эстафету. Дистанция 20-30 м.

Варианты:

а) встречная эстафета;

б) гонка с выбыванием (одновременно стартуют 5-6 человек и победитель выходит в финал);

в) гонка с преследованием (когда ученики выбегают друг за другом через определенное время или на определенном расстоянии друг за другом);

г) эстафета с воротами: дистанция 50-100 м, через 10-20 метров устанавливаются ворота из палок, верхние концы соединяют. Ученики бегут без палок, проезжая в ворота, не задевая их, обратно бегут по прямой.

При проведении этих игр на глубоком снегу развивается силовая выносливость учащихся; при увеличении времени игр – общая выносливость.

5.Елочкой.

Задача: совершенствование подъема «елочкой», развитие силы.

Для игры выбирается подъем 20-30м. По команде участники поднимаются елочкой до флажка и обратно спускаются к финишу.

6.Штурм высоты.

Задача: совершенствование техники подъёма и спусков, развитие силы, специальной выносливости.

Несколько команд построены у подножия склона, на вершине флажки.

По команде учащиеся поднимаются до флага, огибают его и спускаются вниз, касанием руки передавая эстафету.

13.2. Игровые задания

1.Кто дальше?

Задача: обучение одноопорному скольжению, чувству равновесия на скользящей опоре.

Игра проводится на хорошо укатанной лыжне, без палок. После 4-5 шагов разгона, оттолкнувшись у стартовой линии (флажка) одной ногой, лыжник скользит на другой, толчковая нога при отталкивании полностью выпрямляется. В таком положении учащийся скользит до остановки лыжи. В месте остановки лыжи (на уровне крепления) ставится ориентир. Побеждает тот, кто дальше уедет.

2.Кто лучше?

Задача: обучение одноопорному скольжению.

Ученик должен пройти отрезок 25-30м. по лыжне без палок, следя за тем, чтобы скольжение было одноопорное.

За правильное выполнение упражнения – 10 баллов, за каждую ошибку снимается один балл. Выигрывает участник, набравший в трех попытках наибольшее количество баллов.

3.Самокат.

Задача: совершенствование техники скользящего шага; развитие силы ног.

Отрезок 25-30м учащийся должен преодолеть без палок, отталкиваясь как на самокате, одной ногой. Выигрывает тот, кто сделал меньше всего отталкиваний.

4.Веер.

Задачи: обучение повороту переступанием на месте.

На широкой ровной площадке лыжники выстраиваются в одну-две шеренги. По команде учителя все делают повороты переступанием на 90,180,360 градусов, чтобы лыжи оставили четкий отпечаток на снегу.

5.Подними предмет.

Задача: обучение стойке спуска; развитие чувства уверенности.

Варианты: предмет между лыж, справа, слева от учащегося.

С торможением возле предмета и без торможения.

6.Спуск в ворота.

Задача: обучение спуску с гор.

Учащиеся спускаются по склону в ворота, стараясь их не задеть.

Варианты:

а) ворота — параллельные палки;

б) ворота- палки с соединенными верхними концами;

в) ворота — параллельные палки с перекладиной из третьей палки;

г) различное количество ворот;

д) большое количество ворот, расположенных не на одной прямой.

7.Прыжки через препятствия.

Задача: развитие уверенности владения лыжами.

Поперек склона проводятся 3-4 параллельные линии. Спускаясь по склону, ученики перепрыгивают через них

8.Скользи дальше.

Задача: обучение одновременному отталкиванию палками.

Предварительно, сделав 3 шага разгона, учащийся делает одновременное отталкивание падкими и скользит на двух лыжах до остановки.

Победитель – кто дальше проскользит.

Вариант – выполнить от старта заданное число отталкиваний (2-8 раз).

9.Не задень.

Задача: укреплений навыка владения лыжами на спуске.

Лыжник, спускаясь вниз, должен пропустить между лыж предмет, лежащий на снегу, лыжи необходимо развести и свести.

10.Спуск в высокой стойке с выдвижением одной лыжи впереди приседаниями.

11.Спуск шагами в сторону ( переступанием).

12.Спуск с подниманием носков лыж.

13.Спуск с поочерёдным отрывом лыжи от снега.

14.Спуск с изменением ширины постановки лыж.

15.Спуск с переходом с раскатанного склона на целину и обратно.

16.Спуск с различными положениями и движениями рук.

13.3. Аттракционы

1.На одной лыже.

Задача: развитие координации, равновесия.

Дистанция 20-25м. Несколько параллельных лыжней. Участники строятся на старте с палками в руках и с одной лыжей. По сигналу скользят к финишу на одной лыже, отталкиваясь палками. Ногой на снег наступать нельзя.

2.До флажка.

Задача: обучение торможению.

Ученики спускаются по склону и стараются затормозить у флажка. Начинать торможение можно в любом месте.

Варианты:

а) на наиболее точное торможение;

б) выполнять задание на время после длинного спуска.

3.Спуск шеренгами.

На вершине склона 2-3 команды по 5-6 человек, выстраиваются в шеренгу, взявшись за руки. По сигналу шеренга спускается вниз, стараясь проехать как можно дальше, не потеряв ни одного участника.

Варианты:

а) спуск парами, взявшись за руки;

б) спуск парами, стоя друг, за другом взявшись за палки;

в) спуск в колонне большим количеством людей.

4.Попади в цель.

Слева и справа от лыжни, спускающейся со склона, устанавливают мишень и рубеж для метания, учащиеся, спускаясь с горы без остановки должны попасть в мишень.

Список литературы

1. Бутин И.М. Лыжный спорт. Учебное пособие для отделений физического воспитания педагогических училищ. — М.: «Просвещение», 1988.

2. Бутин И.М. Проложи свою лыжню. Книга для учащихся. — М.: «Просвещение», 1985.

3. Лыжный спорт. Учебник для педагогических факультетов институтов физической культуры и техникумов физической культуры / Под общ. ред. В.Д.Евстратова и др. — М.: ФиС, 1989.

4. Евстратов В.Д., Виролайнен П.М., Чукардин Г. Б. Коньковый ход? Не только — М.: ФиС, 1988.

методика обучения технике лыжных ходов

Методические указания для преподавателей

и студентов ЮТИ ТПУ всех специальностей

Составители Белоусов Андрей Валерьевич

Счастливцева Ирина Владиславовна

Подписано к печати 27.11.2007г.

Формат 60х84/16. Бумага офсетная.

Плоская печать. Усл. печ. л 2,67.Уч-изд.л. 2,42.

Тираж 20 экз. Заказ 785. Цена свободная.

ИПЛ ЮТИ ТПУ Ризограф ЮТИ ТПУ.

652000, Юрга, ул. Московская, 17.

Подъемы на лыжах попеременным двухшажным ходом

(ступающим,

скользящим),

елочкой, полуелочкой, лесенкой.

Последовательность

обучения:

cкользящим

шагом;

cкользящим

бегом;

cтупающим

шагом;

«лесенкой»;

«елочкой»;

«полуелочкой».

При

изучении способов подъемов в гору у занимающихся обычно не

возникает

больших затруднений, поэтому эти способы изучаются целостным

методом.

В начале на пологих склонах с хорошей лыжней, затем на более

сложных

участках.

При

обучении способам подъемов обращается внимание на уверенную

работу

палками и угол постановки палок, а также следить за длиной скользящего шага в

зависимости от крутизны подъема. При подъемах «лесенкой», «елочкой»,

«полуелочкой» прежде всего, необходимо обратить внимание на выбор

способа

подъема в зависимости от условий.

При

передвижении на подъемах лыжник, как известно, попадает под дополнительное, по

сравнению с равнинными участками, воздействие сил, которые тормозят движение.

Специфичным внешним условиям удовлетворяют

следующие

способы подъемов:

—

попеременным двухшажным классическим, одновременными и попеременным двухшажным

коньковыми ходами с характерной для подъемов

структурой

движений;

—

подъем «елочкой» (это и нижеследующие названия способов связаны

с

внешним сходством рисунка, оставляемого лыжами на снегу, рис. 13);

—

подъем «полуелочкой»;

—

подъем «лесенкой».

В

классическом стиле попеременный двухшажный ход является основным способом

преодоления подъемов. При этом в фазовой структуре движений

скольжения

на лыжах, повышением важности сцепления лыж со снегом, усилением опоры на

палки, более вертикальным расположением туловища.

Во-первых,

сокращается свободное скольжение (фаза I) и появляется так

называемый

«скользящий полет» (фаза 1А), при котором после отрыва от опоры толчковой ноги

еще продолжается отталкивание разноименной рукой. Этот

элемент

позволяет часть веса тела передать на палку, несколько разгрузив тем

самым

скользящую лыжу. Наряду с этим более позднее окончание толчка палкой

предупреждает «проваливание» тела назад, не допускает его отставание от

скользящей

лыжи. Фаза заканчивается отрывом палки от опоры после завершения толчка рукой.

99

Рис.

13 Способы подъемов: А — «ѐлочкой», Б—

«полуелочкой»,

В—

«лесенкой»

Во-вторых,

полностью выпадает фаза II, т.к. скольжение с выпрямлением

опорной

ноги и поднимание тела вверх на средних по крутизне подъемах нерационально, а

на более крутых и невозможно. Поэтому при постановке палки на

опору

сразу начинается подседание.

В-третьих,

появляется еще одна новая фаза IV А — стояние лыжи до выпада, когда в момент

остановки лыжи маховая нога остается сзади опорной.

Лыжник

переходит на неизбежное на подъемах двухопорное скольжение, и

только

после остановки лыжи начинается выпад всегда запаздывающий.

Наконец,

четвертая особенность в фазовом составе характерна в основном для недостаточно

подготовленных лыжников и состоит в полном отсутствии периода скольжения, когда

палка ставится на опору до завершения отталкивания другой палкой, т.е. со

скользящего шага лыжник переходит на ступающий шаг с двойной опорой на палки

впереди и сзади туловища.

Динамика

двигательной структуры попеременного двухшажного классического хода зависит не

только от крутизны подъема, но и от физической и технической подготовленности

лыжника, качества смазки лыж, решения тактических задач. Квалифицированные

спортсмены с высокими показателями скоростно-силовой и технической подготовки

способны в хороших условиях

скольжении

сохранить фазовую структуру скользящего шага с полным прокатом на подъемах 10 и

даже 14%. Начинающие лыжники переходят на ступающий шаг уже на склоне крутизной

около5%.

Несмотря

на существенные различия, все изменения в структуре двигательных действий

попеременного двухшажного классического хода происходят плавно, с сохранением

преемственности в фазовом составе.

Основными

способами преодоления подъемов являются лыжные ходы:

преимущественно

попеременный двухшажный классический и все коньковые. После овладения техникой

этих ходов применительно к равнинному рельефу обращают внимание на специфичные

для подъемов двигательные действия.

100

А)

В попеременном двухшажном классическом ходе:

— замена свободного скольжения (фаза I) и скольжения с выпрямлением

опорной

ноги (фаза II) на так называемый ― скользящий полет‖

(фаза IА) с продолжением отталкивания рукой после отрыва от опоры толчковой

ноги, более

позднее

окончание толчка рукой позволяет исключить проскальзывание лыжи

(отдачу);

—

более продолжительное, но менее завершенное отталкивание рукой при

усиленном

давлении на толчковую палку в течение всего движения, а также постановка палки

ближе к пятке;

—

выполнение переката через более согнутую ногу при значительном

уменьшении

размаха подседания;

—

всегда запаздывающий выпад, когда маховая нога в момент остановки

лыжи

остается сзади опорной;

—

меньшее использование инерции маховых движений, маховый вынос

согнутой

в колене ноги, вперед бедром, а не стопой;

—

переход на двухопорное скольжение в результате остановки лыжи до

начала

выпала (фаза IV А);

—

увеличение продолжительности толчка ногой и более высокие требования к качеству

сцепления лыж со снегом для полноценного отталкивания;

—

уменьшение наклона туловища с целью перемещения центра тяжести

масс

тела к середине площади опоры;

—

сокращение скользящего шага, а в отдельных случаях и полная замена

его

на ступающий шаг с двойной опорой на палки впереди и сзади туловища;

—

уменьшение длины шага и повышение частоты движений, а при переходе на ступающий

шаг — его длина равна длине выпада.

Ошибки: очень

низкая посадка, слабые толчки ногами и руками, стремление скользить, когда для

этого нет условий, негоризонтальное положение

лыж

при подъеме «лесенкой», слабое разведение носков при подъеме «елочкой».

Подъем

«елочкой» обеспечивает на крутых подъемах надежное сцепление лыж со снегом и

полноценные отталкивания ногами. Квалифицированные

лыжники

нередко отдают предпочтение этому способу даже на подъемах крутизной 12-14%,

когда условия сцепления лыж со снегом позволяют еще идти

скользящим

шагом на параллельных лыжах.

В

подъеме «елочкой» полностью отсутствует скольжение лыж. Как и в

коньковых

ходах носки лыж разводят в стороны, угол между лыжами по мере

увеличения

крутизны склона и ухудшения условий сцепления изменяется в

диапазоне

от З0 до 70°. Для более надежного сцепления со снегом лыжи закантовывают на

внутренние ребра. Палки на опору ставят сзади лыж, толчки ногой

и

рукой в каждом шаге имеют как и в попеременном ходе, разноименное сочетание.

Известны

две разновидности подъемов «елочкой»: шаговая (замедленная)

и

прыжковая (ускоренная). Шаговая «елочка» выполняется ступающим шагом.

Она

преобладает среди любителей лыж, для которых скоростные показатели не

101

имеют

столь существенного значения, а отсутствие проскальзывания (отдачи)

лыж

на подъеме и неторопливые размашистые движения создают относительно

комфортные

условия даже на затяжных и достаточно крутых подъемах

Квалифицированные

спортсмены на всех подъемах, проходимых способом «елочка», используют главным

образом прыжковой вариант. Принципиальное отличие структуры движений в

прыжковой «елочке» имеет место после

окончания

отталкивания ногой, когда лыжник, опираясь только на палку, теряет контакт с

лыжней и переходит в непродолжительную (0,04-0,1с) безопорную

фазу

полета. Такого элемента нет ни в одном из способов передвижения на лыжах.

Включение фазы полета в структуру движений позволяет увеличить скорость за счет

повышения частоты шагов.

Ошибки: очень

низкая посадка, слабые толчки ногами и руками, стремление скользить, когда для

этого нет условий, негоризонтальное положение

лыж

при подъеме «лесенкой», слабое разведение носков при подъеме «елочкой».

Подъем

«полуелочкой» выполняют ступающим шагом с характерным для

этого

движения разноименным сочетанием работы рук и ног. Лыжи располагают как в

полуконьковом ходе — одну по направлению движения, а вторую под

углом,

величина которого находится в прямой зависимости от крутизны подъема.

При

прохождении «полуелочкой» косогора одна лыжа оказывается выше

другой.

Под углом к направлению движения и на внутренний кант ставят в

подъемах

наискось нижнюю лыжу, что позволяет отталкивание ногой производить вниз по

склону.

«Полуелочкой»

лыжник преодолевает подъем чаще всего в условиях, когда сцепление лыж со снегом

не позволяет идти на параллельных лыжах.

Ошибки: очень

низкая посадка, слабые толчки ногами и руками, стремление скользить, когда для

этого нет условий, негоризонтальное положение

лыж

при подъеме «лесенкой», слабое разведение носков при подъеме «елочкой».

Подъем

«лесенкой» не имеет спортивно-соревновательного применения.

Он

является единственно возможным способом преодоления очень крутых (более 30%)

подъемов, которые не характерны для соревновательных трасс, но они

нередки

на прогулочно-туристических лыжных маршрутах, в лыжных походах,

переходах,

экспедициях.

«Лесенка»

— наиболее доступный способ преодоления коротких невысоких подъемов для детей и

начинающих физически слабо подготовленных лыжников.

При

подъеме «лесенкой» встают к склону боком. Чтобы исключить соскальзывание, лыжи

должны упираться в склон своими верхними кантами. Из

такого

исходного положения выполняют приставные шаги вверх. Для этого,

опираясь

на нижнюю палку и отталкиваясь одноименной ногой, отрывают от

опоры

верхнюю палку, Удерживают ее на вису перед собой в согнутой в локтевом суставе

Руке и делают шаг вверх. Затем переносят вес тела с нижней ноги

на

верхнюю и приставляют нижнюю лыжу и нижнюю палку к верхним. Далее

102

движения

приставными шагами вверх повторяются. Туловище в течение всего

подъема

сохраняет почти вертикальное положение.

«Лесенку»

используют как на прямых подъемах, так и на подъемах наискось вперед или назад.

При подъеме наискось верхняя нога делает шаг вверх —

вперед

или вверх — назад по заданному направлению.

Ошибки:

очень низкая посадка, слабые толчки ногами и руками, стремление

скользить, когда для этого нет условий, негоризонтальное положение

лыж

при подъеме «лесенкой», слабое разведение носков при подъеме «елочкой».

Подъемы

коньковыми ходами весьма популярны среди лыжи ков разного

уровня

подготовленности. Для их применения необходимо достаточно широкое

(не

менее 2м), хорошо укатанное снежное полотно. В соревнованиях, проводимых

классическим стилем, подъемы коньковыми ходами запрещены.

На

подъемах по мере увеличения крутизны применяют поду коньковый,

одновременный

одношажный, одновременный двухшажный и попеременный

коньковые

ходы. Отдельные элементы техники этих ходов выполняют на подъемах иначе, чем на

равнине Закономерное снижение скорости с увеличением

крутизны

подъема сопровождается следующей динамикой в структуре движений:

—

при обязательном сохранении периода скольжения происходит заметное уменьшение

длины конькового шага при незначительном повышении частоты движений;

—

возрастают угол разведения носков лыж в стороны и связанные с ним

поперечные

экскурсии тела;

—

затрудняется полноценное завершение толчка руками с полным выпрямлением их в

локтевом суставе из-за использования более длинных палок

по

сравнению с классическим стилем;

—

происходит сокращение пассивных фаз в цикле хода, маховые движения выполняют

менее энергично;

—

увеличивается продолжительность двухопорного скольжения,

—

уменьшаются амплитуда подседания на толчковой ноге и колебания

туловища

при отталкивании руками;

—

в ходах с выраженной асимметрией и асинхронностью двигательных

действий

(полуконьковый, одновременный двухшажный) возрастает разница в

степени

напряжения одних и тех же групп мышц, расположенных справа и слева.

Оптимальный

коньковый ход на подъемах различной длины и крутизны

выбирают

с учетом индивидуальных показателей технической и физической

подготовки

лыжника, протяженности дистанции и последовательности расположения на ней

подъемов, в зависимости от условий скольжения и качества

подготовки

снежного полотна трассы, а также с учетом решаемых тактических

задач

в конкретных внешних условиях.

Следует

заметить, что перемещение вверх центра тяжести масс на подъемах не зависит от

используемого варианта техники. Однако при коньковом

103

ходе

отталкивание, как известно, происходит при скольжении на лыже под углом к оси

направления движения. Поэтому потери времени при перемещении в

сторону

на единичный отрезок дистанции будет повышаться при увеличении

угла

подъѐма.

Следовательно, скоростные качества коньковых ходов на крутых

подъемах

и по свежевыпавшему снегу ниже, чем классических. Более того, на

лыжных

трассах с преобладанием крутых подъемов проигрыш может быть

больше,

чем преимущество, обеспечиваемое применением коньковых ходов.

1. Ознакомление и разучивание техники подъема «елочкой»

При передвижении на лыжах по пересеченной местности военнослужащим приходится преодолевать подъемы различной крутизны, длины и рельефа. Во время обучения и соревнований по лыжным гонкам используются в основном способы подъемов по лыжне, обеспечивающие высокую скорость передвижения (скользящим беговым и ступающим шагом). В очень редких случаях на коротких крутых участках трассы при слабой подготовке или неудачной смазке обучаемые вынужденно переходят на менее быстрые способы подъемов – «елочкой». Военнослужащие во время передвижения без лыжни (по целине), довольно часто пользуются подъемом «елочкой».

Подъем «елочкой» применяется на довольно крутых склонах (до 35°), когда обучаемые не в состоянии преодолеть подъем ступающим шагом. Разведение носков и постановка лыж на внутреннее ребро значительно увеличивают сцепление их со снегом и предотвращают скатывание.

Название этого способа происходит от следа на снегу, который оставляет лыжник, и напоминает ветви елочки. Лыжник, преодолевая подъем этим способом, также передвигается ступающим шагом с разведением носков лыж и постановкой их на ребро. Важное значение при этом способе подъема имеет опора на палки, которые ставятся сзади лыж. С увеличением крутизны склона увеличиваются угол разведения лыж и наклон туловища вперед. При передвижении этим способом могут быть различные варианты работы рук: одновременно с лыжей выносится одноименная или противоположная (разноименная) палка.

Этот способ подъема обучаемые осваивают довольно быстро.

После показа военнослужащие пытаются сразу его выполнить, только не следует первоначальное обучение проводить на глубоком снегу. Крутизна склона при этом не должна превышать 5-10°. При обучении могут встретиться следующие ошибки: недостаточное разведение носков и кантование лыж, слабая опора на палки, чрезмерный наклон туловища вперед. Все они легко устраняются после нескольких повторений. Постепенно крутизна склона увеличивается до 20°; кроме того, можно предложить военнослужащим преодолеть подъем по более глубокому снегу.

2. Ознакомление и разучивание техники спуска в средней стойке

Успешное овладение техникой спусков позволяет быстро и безопасно передвигаться по пересеченной местности во время марш-броска и соревнований по лыжным гонкам. Максимальная скорость движения на склоне во многом зависит от стойки спуска. Большое влияние оказывают крутизна и длина склона, условия скольжения и качество инвентаря.

Наиболее часто применяется при спусках основная (средняя) стойка. Она наименее утомительна и позволяет выполнить при спуске любые другие приемы (торможения, повороты). При прямом спуске в основной стойке лыжи расставлены на 10-15 см одна от другой, ноги слегка согнуты в коленных суставах, туловище немного наклонено вперед, руки опущены и несколько выведены вперед, палки (обязательно кольцами назад) не касаются склона.

Для увеличения устойчивости одну ногу выдвигают вперед на 10-20 см. Основная стойка обеспечивает наибольшую устойчивость при спуске.

Обучение всем видам стоек начинается на ровном месте. Затем после показа руководитель занятия выполняет спуск по ровному некрутому (до 4-5°) склону небольшой длины. Снежный покров должен быть хорошо укатан, но не леденист. Постепенно крутизна склона увеличивается (до 10°), но значительно удлинять склон не следует. Только после того как обучаемые уверенно будут спускаться с таких склонов, можно переходить к более крутым и длинным.Главная задача — научить военнослужащих уверенному спуску на высокой скорости.

Постепенность усложнения заданий позволит освоить стойки спусков, избежать падений и травм и уверенно преодолеть чувство страха перед скоростью и крутизной спусков.

3.Проведение тренировки техники одношажного хода

Одношажный ход является одним из основных, наиболее часто применяемых при передвижении на лыжах, так как позволяет развить высокую скорость скольжения — до 8 м/с. Чаще всего ход используется на равнине при хорошем скольжении и при твердой опоре для палок. С ухудшением условий скольжения его можно применять на пологих спусках. При отличном скольжении хорошо подготовленные военнослужащие могут проходить начало пологих подъемов (при переходе на высокой скорости от равнины в подъем), используя этот ход. Цикл одновременного хода состоит из одного скользящего шага и одновременного толчка палками с последующим скольжением на обеих лыжах.

Различают два варианта одношажного хода. Отличие связано с изменением согласованности в работе рук и ног. Основной вариант — руки выносят палки вперед до начала толчка ногой, толчок руками начинается сразу после окончания отталкивания ногой (два толчка следуют непрерывно один за другим). Стартовый вариант – одновременно с толчком ногой палки выносятся вперед, а отталкивание палками выполняется после небольшого проката на одной лыже.

Основной вариант более экономичен (общее время цикла примерно на 0,4 с больше, чем в скоростном), так как частота движений ниже. Естественно, что скорость скольжения в основном варианте чуть меньше, чем в скоростном (на 1-2 м/с).

Основной вариант выполняется следующим образом:

- 1. После окончания толчка руками лыжник скользит на лыжах.

- 2. Медленно выпрямляясь, выводит палки вперед.

- 3. Предварительно перенеся вес тела на левую ногу, лыжник выполняет толчок левой ногой одновременно с постановкой палок на снег.

- 4. В момент окончания толчка ногой начинается отталкивание руками, которое выполняется так же, как и в других одновременных ходах.

- 5-6. Лыжник скользит на правой лыже, продолжая толчок руками. Левая нога активным маховым движением выносится вперед и приставляется к опорной в момент окончания толчка руками.

- 7. Толчок руками закончен, лыжник скользит на двух лыжах.

Цикл движений повторяется.

Изучение этого хода начинается целостным методом по общепринятой методике (рассказ — показ — объяснение). Кроме этого, целесообразно имитировать движение в цикле хода без палок это позволит обучаемым освоить ритм движений хода. Затем обучение продолжается при передвижении по учебному кругу.

В обучении этому ходу встречаются некоторые специфические трудности, заключающиеся в согласованности работы рук и ног. Овладеть согласованностью движений помогает выполнение хода под команды преподавателя «Вынос!» (палок), «Шаг!», «Толчок!» Можно проводить обучение под счет: на «раз» — палки выносятся кольцами вперед; на «два» — шаг с толчком другой ногой и с одновременной постановкой палок на снег; на «три» — толчок палками и приставление ноги. Следует напомнить обучаемым известное методическое правило при выполнении данного хода: не начинать толчок ногой, пока палки не займут положение кольцами вперед. После освоения общей схемы движения переходят к совершенствованию хода в целом — усилению отталкиваний ногами и руками, удлинению скользящего шага и т.д.

Одношажный ход предъявляет довольно высокие требования к силе мышц плечевого пояса, поэтому изучение его также необходимо вести в облегченных условиях (под пологий уклон, при хорошем скольжении и твердой опоре для палок). У военнослужащих при выполнении этого хода встречаются следующие ошибки: преждевременный толчок руками, начало цикла шагом с одной и той же ноги, а также все ошибки, присущие одновременному отталкиванию палками, аналогичные бесшажному ходу.

Вторым вариантом одношажного хода является «скоростной». Цикл движения начинается с отталкивания ногой и одновременного выноса палок вперед, затем следует прокат на опорной ноге. После небольшой паузы (проката) выполняется толчок руками с одновременным приставлением маховой ноги, далее следует более длительный второй прокат. Этот вариант позволяет быстро набрать скорость, он часто применяется при старте, поэтому его иногда называют еще стартовым. Ввиду одновременности в работе рук и ног обучаемые довольно легко овладевают координацией этого хода.

Во втором варианте хода очень важно активно («ударом») поставить палки на снег и сразу резко увеличить давление на них, что способствует уменьшению давления лыж на снег и увеличению скорости скольжения.

Скоростной вариант одношажного хода последние годы все шире применяется в соревнованиях по лыжным гонкам. Лыжники, перейдя при необходимости на этот ход, могут значительно повысить частоту движений и на коротком отрезке сразу заметно увеличить скорость по сравнению с основным вариантом. В таком случае движения могут даже выполняться с меньшей амплитудой. В этом варианте хода по сравнению с остальными сила отталкивания может повыситься на 20-30 кг, время отталкивания сокращается на 6-8%, скорость скольжения при прокате на двух лыжах больше на 1-2 м/с, а максимум давления на палки после начала отталкивания (постановки их на снег) достигается в 4-5 раз быстрее.

С целью быстрого освоения скоростного варианта одношажного хода в начале обучения целесообразно проимитировать движения, добиваясь согласованности в работе рук и ног (по времени). Исходное положение для выполнения этого упражнения — положение проката на двух лыжах после окончания толчка палками: на счет «раз» — шаг ногой вперед и одновременный вынос рук с палками вперед (кольца назад); на счет «два» — одновременный толчок палками (обозначение) и приставление толчковой ноги к опорной. После освоения имитации работы рук и ног обучаемые выполняют на лыжне весь ход в целом в медленном темпе, но слитно. Затем скорость движений увеличивается.

При изучении данного варианта хода необходимо обратить внимание на энергичный маховый вынос рук вперед и постановку палок в снег ударом кольцами к себе (назад). Быстрый маховый вынос рук и выпад другой ногой увеличивают силу отталкивания опорной ногой. Толчку ногой предшествует быстрое и короткое подседание. В любом варианте хода большое значение имеет энергичный маховый вынос толчковой ноги вперед с быстрым торможением ее около опорной.