РУССКИЙ ЯЗЫК

ТИПЫ НОРМ

В литературном языке различают следующие типы норм:

– нормы письменной и устной форм речи;

– нормы письменной речи;

– нормы устной речи.

К нормам, общим для устной и письменной речи, относятся:

– лексические нормы;

– грамматические нормы;

– стилистические нормы.

Специальными нормами письменной речи являются:

Только к устной речи применимы:

– нормы произношения;

– нормы ударения;

– интонационные нормы.

Нормы, общие для устной и письменной речи, касаются языкового содержания и построения текстов.

Лексические нормы , или нормы словоупотребления, – это нормы, определяющие правильность выбора слова из ряда единиц, близких ему по значению или по форме, а также употребление его в тех значениях, которые оно имеет в литературном языке. Лексические нормы отражаются в толковых словарях, словарях иностранных слов, терминологических словарях и справочниках. Соблюдение лексических норм – важнейшее условие точности речи и ее правильности. Их нарушение приводит к лексическим ошибкам разного типа (примеры ошибок из сочинений абитуриентов):

неправильный выбор слова из ряда единиц, в том числе смешение паронимов, неточный выбор синонима, неправильный выбор единицы семантического поля ( костяной тип мышления, проанализировать жизнедеятельность писателей, николаевская агрессия, Россия переживала в те годы много казусов во внутренней и внешней политике );

нарушение норм лексической сочетаемости ( стадо зайцев, под гнетом гуманности, тайный занавес, закоренелые устои, прошел все стадии развития человека );

противоречие между замыслом говорящего и эмоционально-оценочными коннотациями слова ( Пушкин правильно выбрал дорогу жизни и пошел по ней, оставляя несмываемые следы; Он внес непосильный вклад в развитие России );

употребление анахронизмов ( Ломоносов поступил в институт; Раскольников учился в вузе);

смешение лингвокультурологических реалий (Ломоносов жил за сотни миль от столицы );

неверное употребление фразеологических оборотов ( Молодость била из него ключом; Надо вывести его на свежую воду ).

Грамматические нормы делятся на словообразовательные, морфологические и синтаксические. Грамматические нормы описаны в «Русской грамматике» (М., 1980, т. 1-2), подготовленной Академией наук, в учебниках русского языка и грамматических справочниках.

Словообразовательные нормы определяют порядок соединения частей слова, образования новых слов. Словообразовательной ошибкой является употребление несуществующих производных слов вместо существующих производных слов с другим аффиксом, например, описывание характера, продажничество, беспросвет, произведения писателя отличаются глубиной и правдивостью .

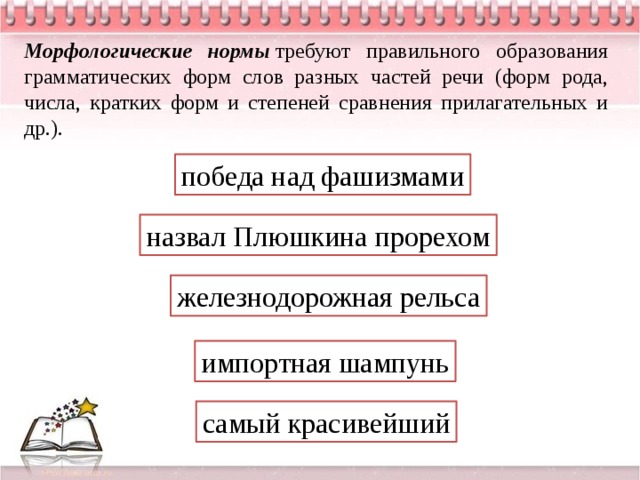

Морфологические нормы требуют правильного образования грамматических форм слов разных частей речи (форм рода, числа, кратких форм и степеней сравнения прилагательных и др.). Типичным нарушением морфологических норм является употребление слова в несуществующей или несоответствующей контексту словоизменительной форме ( проанализированный образ, царящиеся порядки, победа над фашизмами, назвал Плюшкина прорехом ). Иногда можно услышать такие словосочетания: железнодорожная рельса, импортная шампунь, заказной бандероль, лакированный туфель . В этих словосочетаниях допущена морфологическая ошибка – неправильно оформлен род имен существительных.

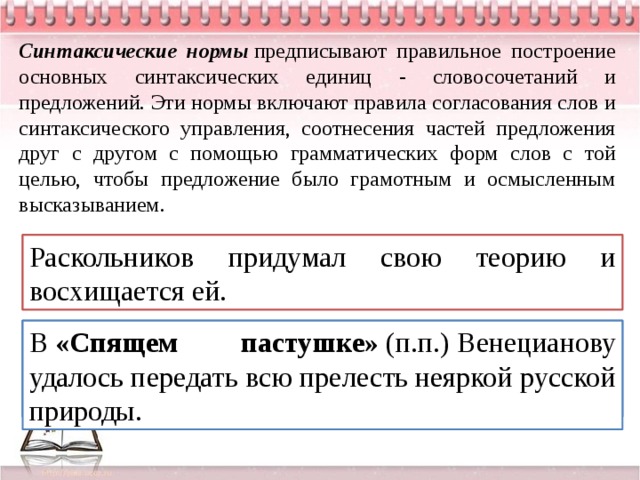

Синтаксические нормы предписывают правильное построение основных синтаксических единиц – словосочетаний и предложений. Эти нормы включают правила согласования слов и синтаксического управления, соотнесения частей предложения друг с другом с помощью грамматических форм слов с той целью, чтобы предложение было грамотным и осмысленным высказыванием. Нарушение синтаксических норм имеется в следующих примерах: Читая ее, возникает вопрос; Поэме характерен синтез лирического и эпического начал; Выйдя замуж за его брата, никто из детей не родился живым .

Стилистические нормы определяют употребление языковых средств в соответствии с законами жанра, особенностями функционального стиля и – шире – с целью и условиями общения. Немотивированное употребление в тексте слов другой стилистической окраски вызывает стилистические ошибки. Стилистические нормы зафиксированы в толковых словарях в качестве специальных помет, комментируются в учебниках по стилистике русского языка и культуре речи. Стилистические ошибки состоят в нарушении стилистических норм, включении в текст единиц, не соответствующих стилю и жанру текста. Наиболее типичными стилистическими ошибками являются:

стилистическая неуместность ( зацикливается, царский беспредел, пофигист, любовный конфликт обрисован во всей красе – в тексте сочинения, в деловом документе, в аналитической статье);

употребление громоздких, неудачных метафор ( Пушкин и Лермонтов – два луча света в темном царстве; Имел ли он право отрезать эту ниточку жизни, которую не сам подвесил? );

лексическая недостаточность ( Меня до глубины волнует этот вопрос );

лексическая избыточность ( Он их будит, чтобы они проснулись; Надо обратиться к периоду их жизни, то есть к тому периоду времени, когда они жили );

двусмысленность ( Единственное развлечение Обломова – Захар; Все действия и отношения между Ольгой и Обломовым были неполными ).

Нормы орфографии – это правила обозначения слов на письме. Они включают правила обозначения звуков буквами, правила слитного, дефисного и раздельного написания слов, правила употребления прописных (заглавных) букв и графических сокращений, правила переноса слов.

Нормы пунктуации определяют употребление знаков препинания. Средства пунктуации имеют следующие функции:

отграничение в письменном тексте одной синтаксической структуры (или ее элемента) от другой;

фиксация в тексте левой и правой границ синтаксической структуры или ее элемента;

объединение в тексте нескольких синтаксических структур в одно целое.

Нормы орфографии и пунктуации закреплены в «Правилах русской орфографии и пунктуации» (М., 1956), единственном наиболее полном и официально утвержденном своде правил правописания, изданном дважды – в 1956 и 1962 гг. На основе указанных правил составлены различные справочники по орфографии и пунктуации.

Орфоэпические нормы включают нормы произношения, ударения и интонации. Соблюдение орфоэпических норм является важной частью культуры речи, так как их нарушение создает у слушателей неприятное впечатление о речи и самом говорящем, отвлекает от восприятия содержания речи. Орфоэпические нормы зафиксированы в орфоэпических словарях русского языка и словарях ударений. Интонационные нормы описаны в «Русской грамматике» (М., 1980) и учебниках русского языка.

Лексические нормы

Соблюдение лексических норм — важнейшее условие точности речи и её правильности. Их нарушение приводит к лексическим ошибкам разного типа (примеры ошибок из сочинений абитуриентов): неправильный выбор слова из ряда единиц, в том числе смешение паронимов, неточный выбор синонима, неправильный выбор единицы семантического поля (костяной тип мышления, проанализировать жизнедеятельность писателей, николаевская агрессия, Россия переживала в те годы много казусов во внутренней и внешней политике); нарушение норм лексической сочетаемости (стадо зайцев, под гнетом гуманности, тайный занавес, закоренелые устои, прошел все стадии развития человека) ; противоречие между замыслом говорящего и эмоционально-оценочными коннотациями слова (Пушкин правильно выбрал дорогу жизни и пошел по ней, оставляя несмываемые следы; Он внес непосильный вклад в развитие России); употребление анахронизмов (Ломоносов поступил в институт, Раскольников учился в вузе); смешение лингво-культурологических реалий (Ломоносов жил за сотни миль от столицы); неверное употребление фразеологических оборотов (Молодость била из него ключом; Надо вывести его на свежую воду).

Литературная речь должна обладать хорошими коммуникативными свойствами, т.е. должна быть точной, ясной, логичной, выразительной.

Выделяют следующие речевые ошибки.

- 1) Использование слова без учета семантики. (Расслабьтесь и сделайте несколько глубоких дыханий (правильный вариант: …несколько глубоких вдохов).)

- 2) Нарушение лексической сочетаемости. Лексическая сочетаемость — это способность слова употребляться с другими словами, которая определяется спецификой его семантики.

- 3) Нарушают точность речи анахронизмы. Анахронизм — нарушение хронологической точности употребления слов, связанных с определенной исторической эпохой.

- 4) Речевая избыточность, которая может принимать форму плеоназма и тавтологии. Плеоназм — смысловая избыточность, при которой составные части содержат одинаковые смысловые признаки. Разновидностью плеоназма является тавтология — повторение однокоренных слов.

- 5) Речевая недостаточность. Речевая недостаточность — пропуск слов, необходимых для точного выражения мыслей.

- 6) Ошибки вмупотреблении синонимов и паронимов. Неправильный выбор синонимов приводит к нарушению точности речи. Грубой лексической ошибкой является смешение паронимов. (Корма и витамины для ваших любимчиков (правильный вариант — любимцев).)

- 7) При выборе слова следует учитывать не только лексическое значение слова, его сочетаемость с другими словами, но и его стилистическую окраску.

С точки зрения функционально-стилистической принадлежности и экспрессивной окраски лексика русского языка делится на 2 группы: 1) стилистически нейтральную и 2) стилистически окрашенную.

Стилистическая окраска указывает на возможность использования слова в том или ином функциональном стиле (в сочетании с нейтральной лексикой). Слова, стилистически нейтральные, составляют основу русского литературного языка и уместны в любом его стиле, любой ситуации.

По стилистической окраске слова объединяются в лексико-стилистические парадигмы, члены которых имеют общее или близкое лексическое значение, но различную стилистическую окраску, иначе говоря, составляют ряды стилистических синонимов.

Лексико-стилистические парадигмы состоят из 3 основных стилистических слоёв : стилистически повышенной лексики — стилистически нейтральной лексики — стилистически сниженной лексики.

Указанные разряды слов не всегда понятны большинству людей, поэтому следует ограничивать употребление такой лексики, кроме того, включение в речь жаргонизмов, арготизмов, диалектизмов, профессионализмов делает ее стилистически сниженной, придает оттенок разговорности, даже просторечия.

9) Лексические нормы регулируют употребление фразеологизмов. Фразеологические обороты придают речи образность и выразительность. Они помогают избегать шаблонности, сухости, безликости в речевом общении.

При этом фразеологизмы книжного характера придают речи торжественность, поэтичность, книжность, а для разговорных фразеологизмов характерна «сниженная» стилистическая окраска, позволяющая выразить иронию, фамильярность, презрение и т.п. Как в устной, так и в письменной речи наблюдается значительное количество ошибок при употреблении фразеологизмов.

Наиболее типичными являются:

- 1. Замена компонента фразеологического сочетания.

- 2. Неоправданное сокращение или расширение состава фразеологического оборота.

- 3. Контаминация, или смешение, двух оборотов.

- 4. Искажение грамматической формы компонентов фразеологизма.

- 5. Нарушение грамматической связи фразеологизма с примыкающими к нему словами.

- 6. Употребление фразеологизма, не соответствующего контексту.

- 7. Стилистическая неуместность использования фразеологического оборота.

Нормы словоупотребления тесно связаны с таким важным качеством речи, как логичность речи, которая предполагает последовательное, непротиворечивое, аргументированное изложение мысли.

Логичность речи достигается соблюдением законов логики: закона тождества, закона не-противоречия, закона исключения третьего, закона достаточного основания.

Определите тип лексической ошибки ломоносов поступил в институт

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) — это правила использования языковых средств в определённый период развития литературного языка, т. е. правила произношения, правописания, словоупотребления, грамматики.

Норма — это образец единообразного, общепризнанного употребления.

Языковые нормы не придуманы филологами, они отражают определённый этап в развитии литературного языка. Нормы языка нельзя ввести или отменить указом, их невозможно реформировать административным путём. Деятельность ученых-языковедов, изучающих нормы языка, заключается в другом — они выявляют, описывают и кодифицируют языковые нормы, а также разъясняют и пропагандируют их.

К основным источникам языковой нормы относятся:

-произведения современных писателей, продолжающих классические традиции;

— публикации средств массовой информации;

— данные лингвистических исследований.

Характерными чертами языковых норм являются: относительная устойчивость; распространённость; общеупотребительность; общеобязательность;

соответствие употреблению, обычаю и возможностям самого языка. Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и общепонятность. Они защищают его от потока диалектной речи, социальных и профессиональных жаргонов, просторечия. Это позволяет литературному языку выполнять одну из важнейших функций — культурную.

Нормы поддерживаются общественно-речевой практикой (художественной литературой, сценической речью, радиовещанием). Однако в наше время сфера строгого следования нормам языка значительно сузилась, лишь некоторые передачи и периодические издания могут быть использованы как примеры литературно-нормированной речи.

Нормированность речи — это её соответствие литературно-языковым нормам. В литературном языке различают следующие типы норм:

1) нормы письменной и устной форм речи;

2) нормы письменной речи;

3) нормы устной речи.

К нормам, общим для устной и письменной речи, относятся:

Специальными нормами письменной речи являются:

Только к устной речи применимы:

Нормы, общие для устной и письменной речи, касаются языкового содержания и построения текстов.

Орфоэпия — правильное произношение (ср. орфография — правильное написание). Слово орфоэпия имеет два значения: 1) система единых норм произношения в литературном языке; 2) наука (раздел фонетики), занимающаяся нормами произношения, их обоснованием и установлением.

Орфоэпические нормы называют также литературными произносительными нормами, так как они свойственны литературному языку. Литературный язык объединяет всех говорящих по-русски, он нужен для преодоления языковых различий между ними. А это значит, что у него должны быть строгие нормы: не только лексические — нормы употребления слов, не только грамматические, но и нормы орфоэпические. Различия в произношении, как и другие языковые различия, мешают людям при общении.

Нормы произношения определяются фонетической системой языка. В каждом языке действуют свои фонетические законы, по которым произносятся слова. Например, в русском языке ударный звук [о] в безударном положении меняется на [а] (в[о]ду — в[а]да, т[о]чит — т[а]чить); после мягких согласных ударные гласные [о, а, э] меняются на безударный звук [и] ([м’а]со — [м’и]сной, [в’о]л — [в’и]ла, [л’э]з — в[л’и]зать); в конце слов звонкие согласные меняются на глухие (ду[б]ы — ду[п], моро[з]ы — моро[с]). Такая же мена звонких на глухие происходит перед глухими согласными (ру[б]ить — ру[п]ка, сколь[з]ить

сколь[с]ко), а глухие согласные перед звонкими меняются на звонкие (ко[с’ ]ить — ко[з’]ьба, моло[т’]итъ — моло[д’ ]ьба). Изучением этих законов занимается фонетика.

Орфоэпические нормы определяют выбор вариантов произношения, если фонетическая система их допускает. Так, в словах иноязычного происхождения согласный перед буквой е может произноситься как твёрдо, так и мягко, при этом орфоэпическая норма иногда требует твёрдого произношения (например, [дэ]тектив, [тэ]мп), иногда — мягкого (например, [д’э]кларация, [т’э]мперамент, му[з’э]й). Фонетическая система русского языка допускает как сочетание [шн], так и сочетание [ч’н], ср. було[ч’н]ая и було[шн]ая, но орфоэпическая норма предписывает говорить коне[шн]о, а не коне[ч’н]о. Орфоэпия включает также нормы ударения: правильно произносить документ, а не документ, начала, а не начала, звонит, а не звонит, алфавит, а не алфавит.

В основе русского литературного произношения, лежит московское наречие — так сложилось исторически. Если бы столицей русского государства стала не Москва, а, допустим, Новгород или Владимир, то литературной нормой было бы «оканье» (т. е. мы сейчас произносили бы в[о]да, а не в[а]да), а если бы столицей стала Рязань — «яканье» (т. е. говорили бы в [л’а]су, а не в [л’и]су).

Орфоэпические правила предупреждают ошибку в произношении, отсекают недопустимые варианты. Варианты произношения, признаваемые неправильными, нелитературными, могут появляться под влиянием диалектов, городского просторечия или близкородственных языков. На севере России «окают» и «екают»: произносят в[о]да, г[о]в[о]рит, [н’э]су), на юге — «акают» и «якают» (говорят в[а]да, [н’а]су), есть и другие фонетические различия.

Орфоэпическая норма в некоторых случаях допускает варианты произношения. Литературным, правильным считается как произношение е[ж’]у, ви[ж’]ать с мягким долгим звуком [ж’]> так и е [Ж.]у, ви[ж]ать — с твёрдым долгим; правильно и до[ж’]и, и до[жд]и, и ра[ш’]истить и ра[ш’ч’]истить, и [д]верь и [д’]верь, и п[о]эзия и п[а]эзия. Таким образом, в отличие от орфографических норм, предлагающих один вариант и запрещающих другие, орфоэпические нормы допускают варианты, которые либо оцениваются как равноправные, либо один вариант считается желательным, а другой допустимым.

Орфоэпические нормы устанавливаются учёными — специалистами в области фонетики: они учитывают распространённость произносительного варианта и его соответствие законам развития языка.

К лексическим нормам относятся нормы употребления слов и фразеологизмов в свойственном им лексическом значении и нормы сочетания слов и фразеологизмов с другими словами в предложении. Лексические нормы (нормы словоупотребления) определяют правильный выбор слова из ряда других, близких ему по значению или по форме, а также употребление слов в тех значениях, которые они имеют в литературном языке.

Лексические нормы отражаются в толковых словарях, словарях иностранных слов, терминологических словарях и справочниках.

Соблюдение лексических норм — важнейшее условие точности речи и её правильности. Их нарушение приводит к лексическим ошибкам:

неправильный выбор слова (костный тип мышления, проанализировать жизнедеятельность писателей, николаевская агрессия, Россия переживала в те годы много казусов во внутренней и внешней политике), неточный выбор синонима;

нарушение норм лексической сочетаемости (стадо зайцев, под гнётом гуманности, тай ный занавес, закоренелые устои, прошёл все стадии развития человека); противоречие между замыслом говорящего и эмоционально-оценочными оттенками значения слова (Пушкин правильно выбрал дорогу жизни и пошёл по ней, оставляя несмываемые следы. Он внёс непосильный вклад в развитие России);

употребление анахронизмов т. е. исторически несовместимых понятий (Ломоносов поступил в институт, Раскольников учился в вузе);

смешение понятий из разных культур (Ломоносов жил за сотни миль от столицы); неверное употребление фразеологических оборотов (Молодость била из него ключом. Надо вывести его на свежую воду).

Речевая избыточность и речевая недостаточность

Плеоназмы — обороты речи, в которых сочетаются однородные по значению слова, излишние с точки зрения логики: тёмный мрак, снилось во сне, говорить словами.

Нельзя говорить: коллега по работе (коллега — это сотрудник, тот, с кем кто-либо вместе работает); май месяц (и так понятно, что май — это месяц); пернатые птицы (пернатые — синоним птиц); первый дебют (дебют — это первое выступление).

Надо говорить: коллега (сотрудник), май, пернатые (птицы), дебют (первое выступление).

Разновидностью плеоназма является тавтология — повторение одного и того же суждения или определения, но другими словами; неоправданное употребление однокоренных слов, «масло масленое»: Можно спросить вопрос? Всё ближе приближается праздник. Художник изобразил образ. Исправим: Можно задать вопрос? Всё ближе праздник. Художник изобразил героя (создал образ).

В языке художественной литературы, в поэтическом языке тавтология может использоваться как художественный прием повторения, усиливающий выразительность речи: Знать не знаю, ведать не ведаю; На дворе белым-бело; На пороге стоял старый-престарый старик.

Некоторые однокоренные слова потеряли лексическую связь друг с другом: чёрные чернила: белое белье, красная краска.

Речевая недостаточность выражается в пропуске слов, что порождает логическую ошибку: Ха рактер Базарова резко отличается от братьев Кирсановых. (Надо: от характера братьев Кир сановых.) На стенде размещены лучшие работники. (Надо: фотографии лучших работников.)

Паронимы — слова, близкие по звучанию, но разные по значению: телефонный абонент — концертный абонемент, эффектный наряд — эффективный приём, жёсткий диван — жестокий бой, чувствительный человек — чувственный взгляд, представить доклад — предоставить °>тпуск, скрытный юноша — скрытый смысл, понятный учебник — понятливый ученик.

Многие смешивают однокоренные глаголы одеть (одевать) и надеть (надевать). Одеть можно кого-то, надеть — что-то (на что-то):

Одевать капризного ребёнка довольно сложно; В холода надеваю на него комбинезон; Девочка одела куклу; Оденься (одень себя) красиво и т. п.

Часто речевые ошибки происходят из-за того, что словосочетания строятся неверно, состоят из слов, не сочетающихся друг с другом:

Благодаря неосторожному обращению с огнём, лес выгорел. (Надо: Из-за неосторожного обращения с огнём лес выгорел.)

Большое значение в наше время играет бережное отношение к природе. (Надо: Большое значение в наше время имеет бережное отношение к природе.)

Некоторые болельщики вели себя достаточно грубо. (Надо: Некоторые болельщики вели себя довольно грубо.)

Морфологические нормы касаются правильного выбора и употребления форм слов.

Словообразовательные нормы определяют порядок соединения частей слова, образования новых слов.

Словообразовательной ошибкой является употребление несуществующих производных слов вместо уже существующих слов с другим суффиксом или приставкой, например: вписывание характера, продажничество, беспросвет, произведения писателя отличаются глубизной и правдивостью.

Морфологические нормы требуют правильного образования грамматических форм слов разных частей речи (форм рода, числа, кратких форм и степеней сравнения прилагательных и др.). Типичным нарушением морфологических норм является употребление слова в несуществующей или несоответствующей контексту словоизменительной форме (проанализированный образ, царящиеся порядки, победа над фашизмами, назвал Плюшкина прорехом). Морфологическая ошибка допущена и в таких словосочетаниях: железнодорожная рельса, импортная шампунь, заказной бандероль, лакированный туфель. В них неправильно оформлен род имён существительных.

Употребление форм имён существительных

1) Запомните правильные формы имён существительных во множественном числе родитель-

— абрикосов, апельсинов, мандаринов, помидоров, баклажанов (но яблок);

— гектаров, граммов, килограммов (формы без окончания — разговорные);

— носков, но чулок, ботинок, сапог;

— таджиков, чеченцев, казахов (но туркмен, турок, татар, башкир, грузин, армян, молдаван, цыган);

— рельсов, верховьев, кеглей, устьев, джинсов, консервов, брелоков, бюллетеней, яслей, гуслей (но солдат, партизан, гусар, валенок, вафель, грабель, макарон, полотенец).

2) В склонении некоторых существительных 1-го склонения есть два варианта — с ь и без

него: много вишен, басен, спален, но барышень, графинь, кухонь, простынь (есть и форма простынёй), тихонь, яблонь.

3) Встречаются сложности и в образовании множественного числа отдельных существитель-

ных. Например, шофёр — шофёры, а от слова профессор — профессора.

— с окончаниями -ы(-и): возрасты, выборы, гербы, лекторы, офицеры, порты, почерки;

— с окончаниями -а(-я): векселя, доктора, директора, катера, округа, ордера, отпуска, повара, профессора, сторожа.

4) Формы некоторых существительных различаются по значению:

— пропуски занятий, но пропуска на завод;

— взаимные счёты, но проверить счета;

— пышные хлебы, но уродившиеся хлеба;

— звуковые тоны, но цветовые тона.

5) Важной морфологической характеристикой имён существительных является категория ро-

да. Есть слова, род которых часто определяется неверно. Надо помнить, что кроме мужского, женского и среднего рода в русском языке существует ещё общий род. Запомните:

— рельс, толь, тюль, шампунь, рояль, кед, кофе, табель — слова мужского рода; но та бель о рангах — ж.р. (устаревшее);

— плацкарта (пе плацкарт!), туфля, тапка, манжета — слова женского рода;

— яблоко, повидло — среднего рода;

— задира, тихоня, засоня, забияка, неженка, неряха, невежа, невежда, лакомка и т. п. — общего рода.

Род географических названий совпадает с родом определяемого слова: город Сочи (м.р.), река Ориноко (ж.р.), озеро Лох-Несс (ср.р.). Род несклоняемых названий животных и птиц — мужской: кенгуру, пони, шимпанзе, какаду, марабу, но можно сказать и так: Кенгуру несла в сумке кенгурёнка; Пони кормила своего жеребёнка.

Род составных слов обычно определяется по первому слову: роман-газета, театр-студия, ди ван-кровать — м.р., кресло-кровать, кафе-бар — ср.р. В аббревиатурах — по опорному слову: РФ (Российская Федерация) — ж.р., МГУ (Московский государственный университет) — м.р., УВД (Управление внутренних дел) — ср.р. Однако слово вуз (высшее учебное заведение) со временем стало восприниматься как самостоятельное слово мужского рода и даже пишется строчными буквами.

Употребление форм имён прилагательных

1) Нельзя употреблять полную форму прилагательного, имеющего зависимое слово, в качестве сказуемого: Далеко не все пешеходы знакомые с правилами дорожного движения. (Надо: Далеко не все пешеходы знакомы с правилами дорожного движения.)

2) Нельзя смешивать простые и составные формы сравнительной и превосходной степени прилагательных: Эта гимнастка более лучше выполнила комбинацию прыжков. (Надо: Эта гимнастка лучше (более хорошо) выполнила комбинацию прыжков.)

Употребление форм имён числительных

1) Часто неправильно строят формы составных порядковых числительных, особенно обозначающих большие числа. В таких числительных склоняется только последняя часть, например: к две тысячи третьему году, до две тысячи двадцать второго года.

2) При склонении сложных (двести, шестьсот и т. д.) и составных (триста двадцать семь, девятьсот сорок один и т. д.) количественных числительных изменяется каждая часть. Например: 459 — (сколькими?) четырьмя/стами// пятью/десятью// девятью.

3) Собирательные числительные употребляются со словами, обозначающими лиц мужского

пола (в том числе с прилагательными, перешедшими в существительные) и детёнышей животных (пятеро друзей, двое постовых, семеро козлят); с личными местоимениями (Их оставалось только трое. ), с отдельными словами, объединёнными понятием «человек»: люди, дети, ребята (трое людей, четверо детей, шестеро ребят), с существительными, не имеющими формы единственного числа (двое санок, очков и т. п.).

Употребление форм местоимений

1) Местоимение кто употребляется только с формой единственного числа. Нельзя говорить:

Те, кто вовремя не пришли, не будут допущены к экзамену. Надо говорить: Те, кто вовремя не пришёл, не будут допущены к экзамену.

2) Местоимения 3-го лица заменяют ближайшее к ним существительное.

Нельзя говорить: Эта роль особенно удалась молодой актрисе, которая не многим была по плечу.

Надо говорить: Особенно удалась молодой актрисе роль, которая не многим была по плечу. См. также раздел «Местоимение».

Употребление форм глаголов

1) Возвратные формы образуются не от всех глаголов.

Нельзя говорить: Я собираюсь стираться. Дети играются. Надо говорить: Я собираюсь стирать. Дети играют.

2) У глагола класть нет форм с приставками. У глагола положить нет бесприставочных форм.

Надо говорить: Я кладу. Я положу.

3) Делают ошибки в формах повелительного наклонения некоторых глаголов. Надо гово-

рить: Вы положите (а не положьте); Поезжай следующим автобусом (а не ехай и не едь).

4) Некоторые глаголы лишены отдельных форм. Например, глагол победить не имеет формы

1-го лица единственного числа будущего времени, поэтому надо подбирать лексические синонимы: Я одержу победу. Или: Я стану победителем.

5) Ошибкой является несоответствие видо-временных форм глаголов.

Нельзя говорить: Когда цирковые животные становятся старыми, их отдавали в зоопарк. Надо говорить: Когда цирковые животные становятся старыми, их отдают в зоопарк.

Употребление форм причастий

1) Нельзя смешивать возвратные и невозвратные причастия:

Нельзя говорить: Люди, старающие все делать как следует, вызывают уважение. Надо говорить: Люди, старающиеся все делать как следует, вызывают уважение.

2) Глаголы совершенного вида не образуют причастий настоящего времени.

Нельзя говорить: Трудно найти человека, не прочищающего ни одной книги. Надо говорить: Трудно найти человека, не прочитавшего ни одной книги.

Нельзя говорить: Разрезал буханку напополам. Дверь открывается вовнутрь. Навряд ли я смогу всё запомнить.

Надо говорить: Разрезал буханку пополам. Дверь открывается внутрь. Вряд ли я смогу всё запомнить.

Синтаксические нормы требуют правильного построения основных синтаксических единиц — словосочетаний и предложений. Эти нормы включают правила согласования слов, соотнесения частей предложения с помощью грамматических форм слов. Нарушение синтаксических норм есть в следующих примерах: читая ее, возникает вопрос; поэме характерен синтез лирического и эпического начал; выйдя замуж за его брата, никто из детей не родился живым.

Управление — это вид подчинительной связи, при которой зависимое слово ставится в определённом падеже.

Например, в предложении Разрешите поздравить и выразить вам свою признательность сделана ошибка в управлении в предложении с однородными членами. Первое сказуемое не согласуется с дополнением вам. Правильно так: Разрешите поздравить (кого?) вас и выразить (кому?) вам свою признательность.

Несогласованность часто наблюдается в предложениях с причастными оборотами: С некоторыми словосочетаниями, приведённых в упражнении, надо было составить предложения.

Правильно так: С некоторыми словосочетаниями (какими?), приведенными в упражнении, надо было составить предложения.

Запомните нормы управления:

заслуживать чего-либо — заслужить что-либо;

превосходство, преимущество над чем(кем)-либо;

упрекать в чём-либо — осуждать за что-либо;

удивлён чем-либо — удивляться чему-либо;

уделить внимание чему-либо — обратить внимание на что-либо;

озабочен (озабоченность) чем-либо — заботиться (забота) о чем-либо;

обрадован чем-либо — обрадоваться чему-либо;

беспокоиться о чём(ком)-либо — тревожиться за что(кого)-либо;

свойственный чему-либо — характерный для чего-либо;

отзыв о чём-либо — рецензия на что-либо;

оплатить что-либо — заплатить за что-либо;

вера в победу — уверенность в победе.

Предлоги благодаря, согласно, вопреки требуют дательного падежа: Поезд отправился в рейс согласно расписанию. Согласно договору исполнителем должны быть выполнены следующие виды работ. Он действовал вопреки предписанию.

Запомните формы существительных с предлогом по:

По истечении депутатского срока назначаются новые выборы.

По окончании передачи смотрите рекламу.

Работы начинаются сразу по заключении договора.

По приезде сдайте отчёт о командировке.

Скучаю по вас (‘допустимо: по вам).

Употребление предложений с однородными членами

а) Ошибочно употребление в качестве однородных членов полной и краткой форм прилагательного: Деревья высокие и стройны.

Надо говорить: Деревья высоки и стройны (высокие и стройные).

б) Ошибочно употребление в качестве однородных членов существительного и инфинитива: Прошу тишины и выслушать меня.

Надо говорить: Прошу тишины и внимания.

Употребление двойных союзов при однородных членах

Ошибочно строить неправильные пары сопоставительных союзов: В это лето я не только планирую сдать экзамены в школе, но и поступить в вуз.

Надо говорить: В это лето я планирую не только сдать экзамены в школе, но и поступить в вуз.

Употребление деепричастных оборотов

Деепричастные обороты не употребляются:

а) в безличных предложениях: Заглянув в тёмную комнату, мне стало почему-то страшно. Правильно: Заглянув в тёмную комнату, я почему-то испугался.

б) в страдательных конструкциях: Анализируя стихотворный текст, мной был неверно определён размер.

Правильно: Анализируя стихотворный текст, я неверно определил размер.

Действия, выраженные глаголом-сказуемым и относящимся к нему деепричастием, должны относиться к одному лицу или предмету. Ошибка: Поднявшись по крутому склону горы, перед нами открылся великолепный вид на море.

Правильно: Когда мы поднялись по крутому склону горы, перед нами открылся великолепный вид на море.

Употребление сложноподчинённых предложений

а) Ошибочно одновременно использовать в сложноподчинённом предложении синонимичные союзы: В этом году наша команда подготовилась к соревнования лучше, чем нежели в прошлом.

Правильно: В этом году наша команда подготовилась к соревнования лучше, чем (‘или нежели) в прошлом.

б) При последовательном подчинении следует избегать повторения одинаковых союзов, если это не оправдано стилистически: Дай мне солонку, которая находится в буфете, который стоит на кухне.

Правильно: Дай мне солонку, которая находится в буфете, что стоит на кухне.

в) Определительное придаточное с союзным словом который не должно отрываться от определяемого слова в главном предложении:

Из путешествий по разным странам, которые он совершал на автомобиле, он всегда привозил сувениры.

Правильно: Из путешествий, которые он совершал на автомобиле по разным странам, он всегда привозил сувениры.

Стилистические нормы касаются использования языковых средств, присущих тем или иным функциональным стилям.

1. Недопустимо смешение стилей (если оно не оправдано художественной задачей): Летом мы проживали у бабушки в деревне.

Правильно: Летом мы жили у бабушки в деревне.

2. Недопустимо неоправданное употребление просторечной, сниженной, грубой лексики: По няв, что Веру ему не догнать, Печорин упал на землю и заревел.

Правильно: Поняв, что Веру ему не догнать, Печорин упал на землю и зарыдал.

3. Недопустимо смешение лексики разных исторических эпох: Зарплата у чиновника Баш-мачкина была маленькой.

Правильно: Жалованье у чиновника Башмачкина было маленьким. (Или: Чиновник Ваш-мачкин был беден.)

источники:

http://m.studwood.ru/1201837/literatura/leksicheskie_normy

http://www.sites.google.com/site/vdovenkoev2012/podgotovka-k-ege/teoria/azykovye-normy

Языковые нормы

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) — это

правила использования языковых средств в определённый период развития

литературного языка, т. е. правила произношения, правописания,

словоупотребления, грамматики.

Норма — это образец единообразного, общепризнанного употребления.

Языковые нормы не придуманы

филологами, они отражают определённый этап в развитии литературного языка.

Нормы языка нельзя ввести или отменить указом, их невозможно реформировать

административным путём. Деятельность ученых-языковедов, изучающих нормы языка,

заключается в другом — они выявляют, описывают и кодифицируют языковые нормы, а

также разъясняют и пропагандируют их.

К основным источникам языковой

нормы относятся:

-произведения

писателей-классиков;

-произведения современных

писателей, продолжающих классические традиции;

—публикации средств массовой

информации;

—данные лингвистических исследований.

Характерными чертами языковых

норм являются: относительная устойчивость; распространённость;

общеупотребительность; общеобязательность;

соответствие употреблению,

обычаю и возможностям самого языка. Нормы помогают литературному языку

сохранять свою целостность и общепонятность. Они защищают его от потока диалектной

речи, социальных и профессиональных жаргонов, просторечия. Это позволяет

литературному языку выполнять одну из важнейших функций — культурную.

Нормы поддерживаются

общественно-речевой практикой (художественной литературой, сценической речью,

радиовещанием). Однако в наше время сфера строгого следования нормам языка

значительно сузилась, лишь некоторые передачи и периодические издания могут

быть использованы как примеры литературно-нормированной речи.

Нормированность речи — это её соответствие литературно-языковым нормам. В

литературном языке различают следующие типы норм:

1) нормы письменной и устной форм речи;

2) нормы письменной речи;

3) нормы устной речи.

К нормам, общим для устной и

письменной речи, относятся:

— лексические нормы;

— грамматические нормы;

— стилистические нормы.

Специальными нормами письменной

речи являются:

— нормы орфографии;

— нормы пунктуации.

Только к устной речи применимы:

— нормы произношения;

— нормы ударения;

— интонационные нормы.

Нормы, общие для устной и письменной

речи, касаются языкового содержания и построения текстов.

Орфоэпические нормы

Орфоэпия — правильное произношение (ср. орфография —

правильное написание). Слово орфоэпия имеет два значения: 1)

система единых норм произношения в литературном языке; 2) наука (раздел

фонетики), занимающаяся нормами произношения, их обоснованием и установлением.

Орфоэпические нормы называют

также литературными произносительными нормами, так как они свойственны

литературному языку. Литературный язык объединяет всех говорящих по-русски, он

нужен для преодоления языковых различий между ними. А это значит, что у него

должны быть строгие нормы: не только лексические — нормы употребления слов, не

только грамматические, но и нормы орфоэпические. Различия в произношении, как и

другие языковые различия, мешают людям при общении.

Нормы произношения определяются

фонетической системой языка. В каждом языке действуют свои фонетические законы,

по которым произносятся слова. Например, в русском языке ударный звук [о] в

безударном положении меняется на [а] (в[о]ду — в[а]да, т[о]чит — т[а]чить);

после мягких согласных ударные гласные [о, а, э] меняются на безударный

звук [и] ([м’а]со — [м’и]сной, [в’о]л — [в’и]ла, [л’э]з — в[л’и]зать);

в конце слов звонкие согласные меняются на глухие (ду[б]ы — ду[п],

моро[з]ы — моро[с]). Такая же мена звонких на глухие происходит

перед глухими согласными (ру[б]ить — ру[п]ка, сколь[з]ить ~

сколь[с]ко), а глухие согласные перед звонкими меняются на звонкие (ко[с’

]ить — ко[з’]ьба, моло[т’]итъ — моло[д’ ]ьба). Изучением этих

законов занимается фонетика.

Орфоэпические нормы определяют

выбор вариантов произношения, если фонетическая система их допускает. Так, в

словах иноязычного происхождения согласный перед буквой е может

произноситься как твёрдо, так и мягко, при этом орфоэпическая норма иногда

требует твёрдого произношения (например, [дэ]тектив, [тэ]мп), иногда —

мягкого (например, [д’э]кларация, [т’э]мперамент, му[з’э]й). Фонетическая

система русского языка допускает как сочетание [шн], так и сочетание [ч’н], ср.

було[ч’н]ая и було[шн]ая, но орфоэпическая норма предписывает говорить

коне[шн]о, а не коне[ч’н]о. Орфоэпия включает также нормы

ударения: правильно произносить документ,

а не документ, начала, а не начала, звонит, а не звонит, алфавит, а не алфавит.

В основе русского литературного

произношения, лежит московское наречие — так сложилось исторически. Если бы

столицей русского государства стала не Москва, а, допустим, Новгород или

Владимир, то литературной нормой было бы «оканье» (т. е. мы сейчас произносили

бы в[о]да, а не в[а]да), а если бы столицей стала Рязань —

«яканье» (т. е. говорили бы в [л’а]су, а не в [л’и]су).

Орфоэпические правила

предупреждают ошибку в произношении, отсекают недопустимые варианты. Варианты

произношения, признаваемые неправильными, нелитературными, могут появляться

под влиянием диалектов, городского просторечия или близкородственных языков. На

севере России «окают» и «екают»: произносят в[о]да, г[о]в[о]рит, [н’э]су), на

юге — «акают» и «якают» (говорят в[а]да, [н’а]су), есть и другие

фонетические различия.

Орфоэпическая норма в некоторых

случаях допускает варианты произношения. Литературным, правильным считается

как произношение е[ж’]у, ви[ж’]ать с мягким долгим звуком [ж’]> так

и е[Ж.]у, ви[ж]ать — с твёрдым долгим; правильно и

до[ж’]и, и до[жд]и, и ра[ш’]истить и ра[ш’ч’]истить, и

[д]верь и [д’]верь, и п[о]эзия и п[а]эзия. Таким

образом, в отличие от орфографических норм, предлагающих один вариант и

запрещающих другие, орфоэпические нормы допускают варианты, которые либо

оцениваются как равноправные, либо один вариант считается желательным, а другой

допустимым.

Орфоэпические нормы

устанавливаются учёными — специалистами в области фонетики: они учитывают

распространённость произносительного варианта и его соответствие законам

развития языка.

Лексические нормы

К лексическим нормам относятся

нормы употребления слов и фразеологизмов в свойственном им лексическом значении

и нормы сочетания слов и фразеологизмов с другими словами в предложении. Лексические

нормы (нормы словоупотребления) определяют правильный выбор слова из ряда

других, близких ему по значению или по форме, а также употребление слов в тех

значениях, которые они имеют в литературном языке.

Лексические нормы отражаются в

толковых словарях, словарях иностранных слов, терминологических словарях и

справочниках.

Соблюдение лексических норм —

важнейшее условие точности речи и её правильности. Их нарушение приводит к

лексическим ошибкам:

неправильный выбор слова (костный

тип мышления, проанализировать жизнедеятельность писателей, николаевская

агрессия, Россия переживала в те годы много казусов во внутренней и внешней

политике), неточный выбор синонима;

нарушение норм лексической

сочетаемости (стадо зайцев, под гнётом гуманности, тай ный занавес,

закоренелые устои, прошёл все стадии развития человека); противоречие между

замыслом говорящего и эмоционально-оценочными оттенками значения слова (Пушкин

правильно выбрал дорогу жизни и пошёл по ней, оставляя несмываемые следы.

Он внёс непосильный вклад в развитие России);

употребление анахронизмов т. е.

исторически несовместимых понятий (Ломоносов поступил в институт, Раскольников

учился в вузе);

смешение понятий из разных

культур (Ломоносов жил за сотни миль от столицы); неверное

употребление фразеологических оборотов (Молодость била из него ключом. Надо

вывести его на свежую воду).

Речевая избыточность и речевая

недостаточность

Плеоназмы — обороты речи, в которых сочетаются однородные по значению

слова, излишние с точки зрения логики: тёмный мрак, снилось во сне, говорить

словами.

Нельзя говорить: коллега по

работе (коллега — это сотрудник, тот, с кем кто-либо вместе работает); май

месяц (и так понятно, что май — это месяц); пернатые птицы (пернатые

— синоним птиц); первый дебют (дебют — это первое выступление).

Надо говорить: коллега

(сотрудник), май, пернатые (птицы), дебют (первое выступление).

Разновидностью плеоназма

является тавтология — повторение одного и того же суждения или

определения, но другими словами; неоправданное употребление однокоренных слов,

«масло масленое»: Можно спросить вопрос? Всё ближе приближается праздник.

Художник изобразил образ. Исправим: Можно задать вопрос? Всё ближе

праздник. Художник изобразил героя (создал образ).

В языке художественной

литературы, в поэтическом языке тавтология может использоваться как

художественный прием повторения, усиливающий выразительность речи: Знать не

знаю, ведать не ведаю; На дворе белым-бело; На пороге стоял старый-престарый

старик.

Некоторые однокоренные слова

потеряли лексическую связь друг с другом: чёрные чернила: белое белье,

красная краска.

Речевая недостаточность

выражается в пропуске слов, что порождает логическую ошибку: Ха рактер

Базарова резко отличается от братьев Кирсановых. (Надо: от характера

братьев Кир сановых.) На стенде размещены лучшие работники. (Надо: фотографии

лучших работников.)

Смешение паронимов

Паронимы — слова, близкие по звучанию, но разные по значению: телефонный

абонент — концертный абонемент, эффектный наряд — эффективный

приём, жёсткий диван — жестокий бой, чувствительный человек — чувственный

взгляд, представить доклад — предоставить °>тпуск, скрытный юноша —

скрытый смысл, понятный учебник — понятливый ученик.

Многие смешивают однокоренные

глаголы одеть (одевать) и надеть (надевать). Одеть можно кого-то,

надеть — что-то (на что-то):

Одевать капризного ребёнка

довольно сложно; В холода надеваю на него комбинезон; Девочка одела куклу;

Оденься (одень себя) красиво и т. п.

Лексическая сочетаемость

Часто речевые ошибки происходят

из-за того, что словосочетания строятся неверно, состоят из слов, не

сочетающихся друг с другом:

Благодаря неосторожному

обращению с огнём, лес выгорел. (Надо: Из-за

неосторожного обращения с огнём лес выгорел.)

Большое значение в наше время

играет бережное отношение к природе. (Надо:

Большое значение в наше время имеет бережное отношение к природе.)

Некоторые болельщики вели

себя достаточно грубо. (Надо: Некоторые

болельщики вели себя довольно грубо.)

Морфологические нормы

Морфологические нормы касаются

правильного выбора и употребления форм слов.

Словообразовательные нормы определяют порядок соединения частей слова, образования новых

слов.

Словообразовательной ошибкой

является употребление несуществующих производных слов вместо уже существующих

слов с другим суффиксом или приставкой, например: вписывание характера,

продажничество, беспросвет, произведения писателя отличаются глубизной и правдивостью.

Морфологические нормы требуют правильного образования грамматических форм слов

разных частей речи (форм рода, числа, кратких форм и степеней сравнения прилагательных

и др.). Типичным нарушением морфологических норм является употребление слова в

несуществующей или несоответствующей контексту словоизменительной форме (проанализированный

образ, царящиеся порядки, победа над фашизмами, назвал Плюшкина прорехом). Морфологическая

ошибка допущена и в таких словосочетаниях: железнодорожная рельса, импортная

шампунь, заказной бандероль, лакированный туфель. В них неправильно

оформлен род имён существительных.

Употребление форм имён

существительных

1) Запомните правильные формы

имён существительных во множественном числе родитель-

ного падежа:

— абрикосов, апельсинов, мандаринов,

помидоров, баклажанов (но яблок);

— гектаров, граммов, килограммов (формы

без окончания — разговорные);

— носков, но чулок, ботинок, сапог;

— таджиков, чеченцев, казахов (но туркмен,

турок, татар, башкир, грузин, армян, молдаван, цыган);

— рельсов, верховьев, кеглей, устьев,

джинсов, консервов, брелоков, бюллетеней, яслей, гуслей (но солдат,

партизан, гусар, валенок, вафель, грабель, макарон, полотенец).

2) В склонении некоторых существительных 1-го

склонения есть два варианта — с ь и без

него: много вишен, басен,

спален, но барышень, графинь, кухонь, простынь (есть и форма простынёй),

тихонь, яблонь.

3) Встречаются сложности и в образовании

множественного числа отдельных существитель-

ных. Например, шофёр — шофёры,

а от слова профессор — профессора.

Запомните:

— с окончаниями -ы(-и): возрасты, выборы,

гербы, лекторы, офицеры, порты, почерки;

— с окончаниями -а(-я): векселя, доктора,

директора, катера, округа, ордера, отпуска, повара, профессора, сторожа.

4) Формы некоторых

существительных различаются по значению:

— пропуски занятий, но пропуска на

завод;

— взаимные счёты, но проверить счета;

— пышные хлебы, но уродившиеся хлеба;

— звуковые тоны, но цветовые тона.

5) Важной морфологической характеристикой имён

существительных является категория ро-

да. Есть слова, род которых

часто определяется неверно. Надо помнить, что кроме мужского, женского и

среднего рода в русском языке существует ещё общий род. Запомните:

— рельс, толь, тюль, шампунь, рояль, кед,

кофе, табель — слова мужского рода; но та бель о рангах — ж.р.

(устаревшее);

— плацкарта (пе плацкарт!), туфля, тапка,

манжета — слова женского рода;

— яблоко, повидло — среднего рода;

— задира, тихоня, засоня, забияка, неженка,

неряха, невежа, невежда, лакомка и т. п. — общего рода.

Род географических названий

совпадает с родом определяемого слова: город Сочи (м.р.), река

Ориноко (ж.р.), озеро Лох-Несс (ср.р.). Род несклоняемых названий

животных и птиц — мужской: кенгуру, пони, шимпанзе, какаду, марабу, но

можно сказать и так: Кенгуру несла в сумке кенгурёнка; Пони кормила своего

жеребёнка.

Род составных слов обычно

определяется по первому слову: роман-газета, театр-студия, ди ван-кровать —

м.р., кресло-кровать, кафе-бар — ср.р. В аббревиатурах — по опорному

слову: РФ (Российская Федерация) — ж.р., МГУ (Московский

государственный университет) — м.р., УВД (Управление внутренних дел) —

ср.р. Однако слово вуз (высшее учебное заведение) со временем стало

восприниматься как самостоятельное слово мужского рода и даже пишется строчными

буквами.

Употребление форм имён

прилагательных

1) Нельзя употреблять полную форму

прилагательного, имеющего зависимое слово, в качестве сказуемого: Далеко не

все пешеходы знакомые с правилами дорожного движения. (Надо: Далеко

не все пешеходы знакомы с правилами дорожного движения.)

2) Нельзя смешивать простые и составные формы

сравнительной и превосходной степени прилагательных: Эта гимнастка более

лучше выполнила комбинацию прыжков. (Надо: Эта гимнастка лучше

(более хорошо) выполнила комбинацию прыжков.)

Употребление форм имён

числительных

1) Часто неправильно строят формы составных

порядковых числительных, особенно обозначающих большие числа. В таких

числительных склоняется только последняя часть, например: к две тысячи

третьему году, до две тысячи двадцать второго года.

2) При склонении сложных (двести, шестьсот и

т. д.) и составных (триста двадцать семь, девятьсот сорок один и т. д.)

количественных числительных изменяется каждая часть. Например: 459 —

(сколькими?) четырьмя/стами// пятью/десятью// девятью.

3) Собирательные числительные употребляются со

словами, обозначающими лиц мужского

пола (в том числе с

прилагательными, перешедшими в существительные) и детёнышей животных (пятеро

друзей, двое постовых, семеро козлят); с личными местоимениями (Их

оставалось только трое…), с отдельными словами, объединёнными понятием

«человек»: люди, дети, ребята (трое людей, четверо детей, шестеро ребят), с

существительными, не имеющими формы единственного числа (двое санок, очков и

т. п.).

Употребление форм местоимений

1) Местоимение кто употребляется

только с формой единственного числа. Нельзя говорить:

Те, кто вовремя не пришли, не

будут допущены к экзамену. Надо говорить: Те,

кто вовремя не пришёл, не будут допущены к экзамену.

2) Местоимения 3-го лица заменяют ближайшее к

ним существительное.

Нельзя говорить: Эта роль

особенно удалась молодой актрисе, которая не многим была по плечу.

Надо говорить: Особенно

удалась молодой актрисе роль, которая не многим была по плечу. См. также

раздел «Местоимение».

Употребление форм глаголов

1) Возвратные формы образуются не от всех

глаголов.

Нельзя говорить: Я собираюсь стираться.

Дети играются. Надо говорить: Я собираюсь стирать. Дети

играют.

2) У глагола класть нет форм с

приставками. У глагола положить нет бесприставочных форм.

Надо говорить: Я кладу. Я

положу.

3) Делают ошибки в формах повелительного

наклонения некоторых глаголов. Надо

гово-

рить: Вы положите (а не положьте);

Поезжай следующим автобусом (а не ехай и не едь).

4) Некоторые глаголы лишены отдельных форм.

Например, глагол победить не имеет формы

1-го лица единственного числа

будущего времени, поэтому надо подбирать лексические синонимы: Я одержу

победу. Или: Я стану победителем.

5) Ошибкой является несоответствие

видо-временных форм глаголов.

Нельзя говорить: Когда

цирковые животные становятся старыми, их отдавали в зоопарк. Надо

говорить: Когда цирковые животные становятся старыми, их отдают в

зоопарк.

Употребление форм причастий

1) Нельзя смешивать возвратные и невозвратные

причастия:

Нельзя говорить: Люди, старающие

все делать как следует, вызывают уважение. Надо говорить: Люди, старающиеся

все делать как следует, вызывают уважение.

2) Глаголы совершенного вида не образуют

причастий настоящего времени.

Нельзя говорить: Трудно найти

человека, не прочищающего ни одной книги. Надо говорить: Трудно

найти человека, не прочитавшего ни одной книги.

Употребление наречий

Нельзя говорить: Разрезал

буханку напополам. Дверь открывается вовнутрь. Навряд ли я смогу

всё запомнить.

Надо говорить: Разрезал

буханку пополам. Дверь открывается внутрь. Вряд ли я смогу всё

запомнить.

Синтаксические нормы

Синтаксические нормы требуют правильного построения основных синтаксических

единиц — словосочетаний и предложений. Эти нормы включают правила согласования

слов, соотнесения частей предложения с помощью грамматических форм слов.

Нарушение синтаксических норм есть в следующих примерах: читая ее, возникает

вопрос; поэме характерен синтез лирического и эпического начал; выйдя замуж за

его брата, никто из детей не родился живым.

Нормы управления

Управление — это вид подчинительной связи, при которой зависимое слово

ставится в определённом падеже.

Например, в предложении Разрешите

поздравить и выразить вам свою признательность сделана ошибка в управлении

в предложении с однородными членами. Первое сказуемое не согласуется с

дополнением вам. Правильно так: Разрешите поздравить (кого?) вас

и выразить (кому?) вам свою признательность.

Несогласованность часто

наблюдается в предложениях с причастными оборотами: С некоторыми

словосочетаниями, приведённых в упражнении, надо было составить предложения.

Правильно так: С некоторыми словосочетаниями (какими?),

приведенными в упражнении, надо было составить предложения.

Запомните нормы управления:

заслуживать чего-либо — заслужить что-либо;

превосходство, преимущество над чем(кем)-либо;

упрекать в чём-либо — осуждать за что-либо;

удивлён чем-либо — удивляться чему-либо;

уделить внимание чему-либо — обратить внимание на что-либо;

озабочен (озабоченность) чем-либо — заботиться (забота) о

чем-либо;

обрадован чем-либо — обрадоваться чему-либо;

беспокоиться о чём(ком)-либо — тревожиться за что(кого)-либо;

свойственный чему-либо — характерный для чего-либо;

отзыв о чём-либо — рецензия на что-либо;

оплатить что-либо — заплатить за что-либо;

вера в победу — уверенность в победе.

Употребление предлогов

Предлоги благодаря,

согласно, вопреки требуют дательного падежа: Поезд отправился в рейс

согласно расписанию. Согласно договору исполнителем должны быть

выполнены следующие виды работ. Он действовал вопреки предписанию.

Запомните формы существительных

с предлогом по:

По истечении депутатского

срока назначаются новые выборы.

По окончании передачи

смотрите рекламу.

Работы начинаются сразу по

заключении договора.

По приезде сдайте отчёт о

командировке.

Скучаю по вас (‘допустимо: по вам).

Употребление предложений с

однородными членами

а) Ошибочно употребление в качестве однородных

членов полной и краткой форм прилагательного: Деревья высокие и стройны.

Надо говорить: Деревья высоки

и стройны (высокие и стройные).

б) Ошибочно употребление в качестве однородных

членов существительного и инфинитива: Прошу тишины и выслушать меня.

Надо говорить: Прошу тишины и

внимания.

Употребление двойных союзов при

однородных членах

Ошибочно строить неправильные пары

сопоставительных союзов: В это лето я не только планирую сдать экзамены в

школе, но и поступить в вуз.

Надо говорить: В это лето я

планирую не только сдать экзамены в школе, но и поступить в вуз.

Употребление деепричастных

оборотов

Деепричастные обороты не

употребляются:

а) в безличных предложениях: Заглянув в

тёмную комнату, мне стало почему-то страшно. Правильно: Заглянув в тёмную

комнату, я почему-то испугался.

б) в страдательных конструкциях: Анализируя

стихотворный текст, мной был неверно определён размер.

Правильно: Анализируя

стихотворный текст, я неверно определил размер.

Действия, выраженные

глаголом-сказуемым и относящимся к нему деепричастием, должны относиться к

одному лицу или предмету. Ошибка: Поднявшись по крутому склону горы, перед

нами открылся великолепный вид на море.

Правильно: Когда мы поднялись

по крутому склону горы, перед нами открылся великолепный вид на море.

Употребление сложноподчинённых

предложений

а) Ошибочно одновременно

использовать в сложноподчинённом предложении синонимичные союзы: В этом году

наша команда подготовилась к соревнования лучше, чем нежели в прошлом.

Правильно: В этом году наша

команда подготовилась к соревнования лучше, чем (‘или нежели)

в прошлом.

б) При последовательном подчинении следует

избегать повторения одинаковых союзов, если это не оправдано стилистически: Дай

мне солонку, которая находится в буфете, который стоит на кухне.

Правильно: Дай мне солонку, которая

находится в буфете, что стоит на кухне.

в) Определительное придаточное с

союзным словом который не должно отрываться от определяемого слова в

главном предложении:

Из путешествий по разным

странам, которые он совершал на автомобиле, он всегда привозил сувениры.

Правильно: Из путешествий,

которые он совершал на автомобиле по разным странам, он всегда привозил

сувениры.

Стилистические нормы

Стилистические нормы касаются

использования языковых средств, присущих тем или иным функциональным стилям.

1. Недопустимо смешение стилей (если оно не

оправдано художественной задачей): Летом мы проживали у бабушки в

деревне.

Правильно: Летом мы жили у

бабушки в деревне.

2. Недопустимо

неоправданное употребление просторечной, сниженной, грубой лексики: По няв,

что Веру ему не догнать, Печорин упал на землю и заревел.

Правильно: Поняв, что Веру

ему не догнать, Печорин упал на землю и зарыдал.

3. Недопустимо смешение лексики разных

исторических эпох: Зарплата у чиновника Баш-мачкина была маленькой.

Правильно: Жалованье у

чиновника Башмачкина было маленьким. (Или: Чиновник Ваш-мачкин был

беден.)

Нормы русского литературного языка

Норма – это исторически сложившееся общепринятое употребление слова, словосочетания, предложения, т. е. того или иного языкового знака, зафиксированное в грамматиках и нормативных словарях.

Нормы литературного языка являются общеобязательными для всех носителей языка, приобретают статус закона. Нормы языка стабильны, устойчивы, долго сохраняются в неизменном виде. Но в то же время нормы изменяются в процессе развития языка, т. е. они исторически обусловлены, но их изменение происходит достаточно медленно.

На определенном этапе развития могут сосуществовать нормы устаревающие (но еще живые), традиционные и новые, и тогда возникает языковая вариантность: баржа (ударение на последний слог) и баржа, (ударение на первый слог) ждать поезд и ждать поезда.

Языковая норма сдерживает проникновение в язык различных разговорных, диалектных слов, жаргонов, арго, просторечных слов. Норма позволяет языку оставаться самим собой.

Литературная норма зависит от условий, в которых пребывает говорящий. Языковые средства, употребляемые говорящим, должны соответствовать ситуации, в которой тот находится.

К основным источникам языковой нормы относятся:

· произведения писателей-классиков;

· произведения современных писателей, продолжающих классические традиции;

· публикации средств массовой информации;

· общепринятое современное употребление;

· данные лингвистических исследований.

Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и общепонятность. Они защищают литературный язык от потока диалектной речи, социальных и профессиональных жаргонов, просторечия. Это позволяет литературному языку выполнять одну из важнейших функций — культурную.

Типы норм

В литературном языке различают следующие типы норм:

1) нормы письменной и устной форм речи;

2) нормы письменной речи;

3) нормы устной речи.

К нормам, общим для устной и письменной речи, относятся:

1. лексические нормы;

2. грамматические нормы;

3. стилистические нормы.

Специальными нормами письменной речи являются:

1. нормы орфографии;

2. нормы пунктуации.

Только к устной речи применимы:

1. нормы произношения;

2. нормы ударения;

3. интонационные нормы.

Лексические нормы

Лексические нормы отражаются в толковых словарях, словарях иностранных слов, терминологических словарях и справочниках.

Соблюдение лексических норм – важнейшее условие точности речи и ее правильности.

Их нарушение приводит к лексическим ошибкам разного типа:

· неправильный выбор слова из ряда единиц, в том числе смешение паронимов, неточный выбор синонима, неправильный выбор единицы семантического поля (костяной тип мышления, проанализировать жизнедеятельность писателей, николаевская агрессия, Россия переживала в те годы много казусов во внутренней и внешней политике);

· нарушение норм лексической сочетаемости (стадо зайцев, под гнетом гуманности, тайный занавес, закоренелые устои, прошел все стадии развития человека);

· противоречие между замыслом говорящего и эмоционально-оценочными коннотациями слова (Пушкин правильно выбрал дорогу жизни и пошел по ней, оставляя несмываемые следы; Он внес непосильный вклад в развитие России);

· употребление анахронизмов (Ломоносов поступил в институт, Раскольников учился в вузе);

· смешение лингвокультурологических реалий (Ломоносов жил за сотни миль от столицы);

· неверное употребление фразеологических оборотов (Молодость била из него ключом; Надо вывести его на свежую воду).

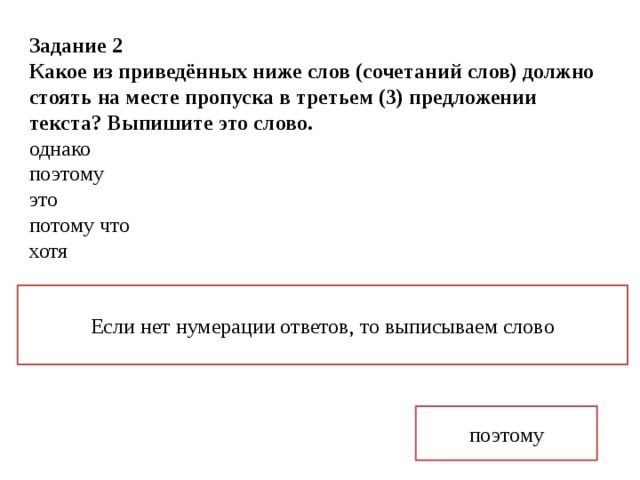

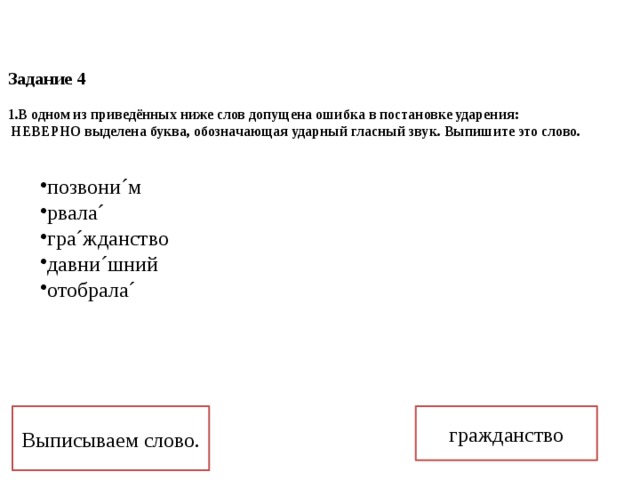

Задания

- В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

1.

Ступени были вогнуты посередке, как в храме, истёртые почти ВЕКОВОЙ беготней мальчиков.

Вихрев в ПРАКТИЧЕСКОЙ жизни отличался редкостным простодушием.

АДРЕСАНТКА сообщила, что раньше никoгдa не писала в газету, но теперь поняла, отчего человек берется за перо: писать — значит, общаться.

Марина Васильевна очень взволновалась, но всё-таки прислушалась к мудрой и ПРАКТИЧЕСКОЙ своей приятельнице.

В северных графствах против короны восстал могущественный АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ клан Перси —их также прозывали «королями Севера».

2.

В мире не счесть мастеров-виртуозов, АРТИСТИЧНО владеющих рисунком, живописью, композицией и создающих великолепные полотна.

Каждый вечер после спектакля у АРТИСТИЧЕСКОГО подъезда толпятся группы поклонниц в ожидании своего кумира.

В БЕДСТВЕННОМ положении находились жители селений, отрезанные наводнением от внешнего мира.

Игрушка — одно из ярких проявлений массовой культуры, глубоко жизненное и ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ взгляды лидера партии были хорошо известны.

3

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ письмо было вручено родителям на общешкольном собрании.

ГОДИЧНЫЙ отчёт был практически готов.

От встречи у меня сложилось ДВОЙСТВЕННОЕ ощущение: мысленно я принимал и одну, и другую сторону.

С такой ГОРДЫНЕЙ тебе бы царствовать, милочка!

На мой взгляд, это был полнейший ДИКТАТ; но, кажется, кроме меня, так никто более не считал.

- Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.

- Сквозь желтоватую мокрую воду проглядывало песчаное дно, которое уходило глубже, и озерная вода становилась черной.

- В воздухе уже начинал чувствоваться наливавшийся жаркий зной, а в глухом ельнике было так прохладно.

- Богатая роскошь природы не трогала старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь впервые.

- Командир был убит насмерть, и командование взял на себя молодой лейтенант, который прибыл в часть неделю назад.

Нормы орфоэпии

Произношение сочетания ЧН как [шн] или [чн].

В современном русском языке отмечается тенденция к сближению произношения с написанием, и вариант [шн] на месте орфографического ЧН как обязательная и единственная орфоэпическая норма отмечается лишь для некоторых слов: конечно, скучно, яичница, скворечник, прачечная, горчичник, нарочно (ср. явно устаревшие для современного языка варианты произношения, отмеченные в “Толковом словаре русского языка” Д.Н.Ушакова: молочник – моло[шн]ик, коричневый – кори[шн]евый, гречневый – гре[шн]евый).

Ударение.УпрОчение, анАлог, апОстроф, балОванный. бАловать. газопрОвод, дозвонИшься, жАлюзи, зАвидно, заиндевЕть, каталОг, квартАл, кОклюш, красИвее, кремЕнь, кУхонный, мИзерный, обеспечЕние, облегчИть, Оптовый, простынЯ, щАвель, стОляр, плесневЕть.

АвгустОвский, Атомный, валовОй, грошОвый, грУшевый, домовАя, зУбчатый, козырнОй, тигрОвый, сливОвый, суповОй, ходовОй, укрАинский.

БеднА, бЕдно, беднЫ; близкА, блИзко, близкИ; быстрА, бЫстро, бЫстры; вернА, вЕрно, вернЫ.

Задания

- Расставить ударения в словах:

августовский, алкоголь, алфавит, апостроф, арбуз, афера, аэропорты, балованный, баловать, банта, бармен, благовест, брала, вероисповедание, волка, вручит, гастрономия, генезис, грушевый, дефис, диспансер, добела, доверху, договор, дозировать, донельзя, донизу, досуха, дремота, жалюзи, завидно, заговор, задолго, запертый, знамение, зубчатый, иконопись, иксы, исчерпать, каталог, кашлянуть, красивее, мельком, мозаичный, намерение, ненависть, ногтя, обеспечение, одолжит, опломбировать, откупорить, плесневеть, плодоносить, преминуть, приговор, принудить, прирученный, простыня, пуловер, ремень, неровен час, сироты, столяр, танцовщица, туфля, убыстрить, углубить, форзац, ходатайствовать, холодность, цемент, цепочка, черпать, шприцы, щепа.

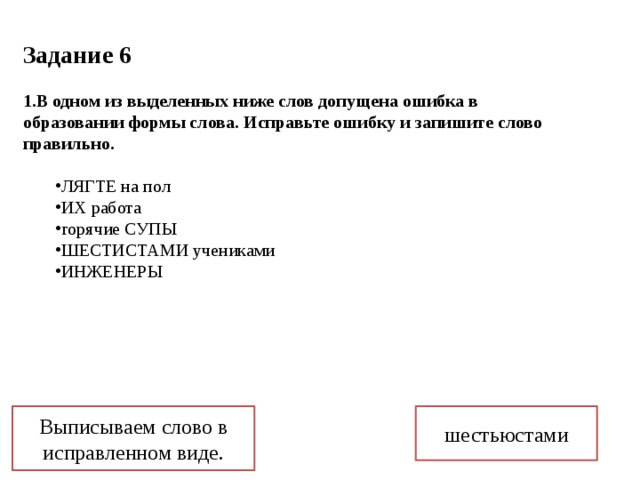

Морфологические нормы

Морфологические нормы требуют правильного образования грамматических форм слов разных частей речи (форм рода, числа, кратких форм и степеней сравнения прилагательных и др.). Типичным нарушением морфологических норм является употребление слова в несуществующей или несоответствующей контексту словоизменительной форме (проанализированный образ, царящиеся порядки, победа над фашизмами, назвал Плюшкина прорехом). Иногда можно услышать такие словосочетания: железнодорожная рельса, импортная шампунь, заказной бандероль, лакированный туфель. В этих словосочетаниях допущена морфологическая ошибка — неправильно оформлен род имен существительных.

Нарушение морфологических норм приводит к ошибкам.

1) клавиша, плацкарта, туфля, банкнота – женский род

2) стальной рельс, новый шампунь, новый толь – мужской род

3) ставня, заусеница, вольер, скирда – женский род

4) жираф, ласта, тапка, контральто, канделябр, эполет – мужской род

5) пони, кенгуру, рефери, шимпанзе, кутюрье, денди, Тбилиси – мужской род

6) иваси, салями, Конго, фрау, леди – женский род.

Следует помнить: руководитель, начальник (чего?) отдела, кафедры, центра; заведующий (чем?) отделом, кафедрой; руководство (чем?) практикой, институтом.

Неправильное образование форм степеней сравнения прилагательных:

Нет ничего более худшего, чем невежество. К еще более строжайшей экономии материалов призвала дирекция ВАЗа.

Задание

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

1

несколько ПОЛОТЕНЕЦ

ИХ тетради

из ПОЛТОРА метров материи

самый МОЛОДОЙ

двух пар БОТИНОК

2

ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ рублями

ПОЛОЩУЩИЙ бельё

много ВИШЕН

БОЛЕЕ ВЫШЕ прыгнуть

опытные ТРЕНЕРЫ

3

ДВУХСТАМИ предметами

килограмм ПОМИДОРОВ

СЕРЬЁЗНЕЙШЕЕ замечание

ПОЕЗЖАЙТЕ в город

ИХ успехи

4

СМОТРЕВ вперёд

лучшие ПАРИКМАХЕРЫ

о ТРЁХСТАХ участниках

около двух КИЛОГРАММОВ

все ВОЗРАСТЫ

5

по ИХ желанию

в ДВУХ ТЫСЯЧ пятом году

КРАСИВЕЙШИЙ пейзаж

ПРОПОЛОЩИ бельё

пара БОТИНОК

Источники:

https://rus-ege.sdamgia.ru/

https://lektsii.org/12-10210.html

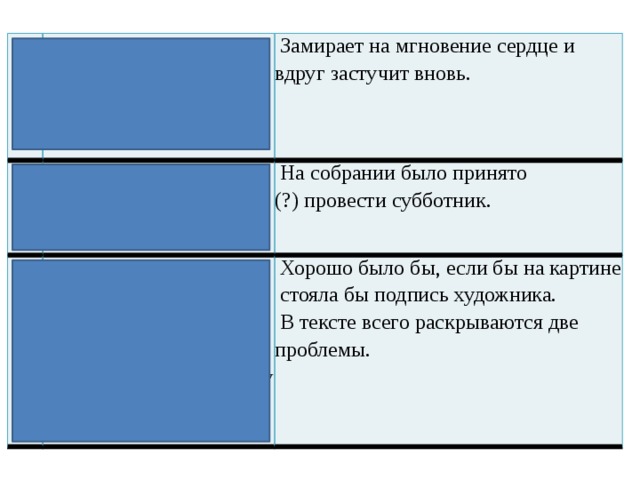

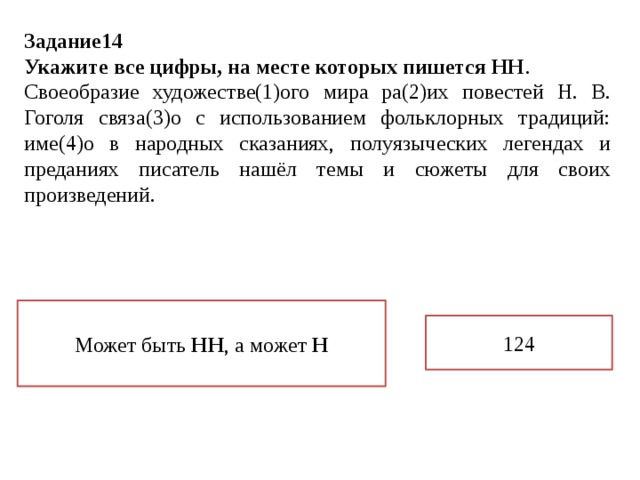

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ.

Классификация грамматических ошибок

Грамматические ошибки (Г) – это ошибки в структуре языковой единицы: слова, словосочетания или предложения, т. е. нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА

Грамматические ошибки (Г) – это ошибки в структуре языковой единицы: слова, словосочетания или предложения, т. е. нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической.

Морфологические нормы требуют правильного образования грамматических форм слов разных частей речи (форм рода, числа, кратких форм и степеней сравнения прилагательных и др.).

победа над фашизмами

назвал Плюшкина прорехом

железнодорожная рельса

импортная шампунь

самый красивейший

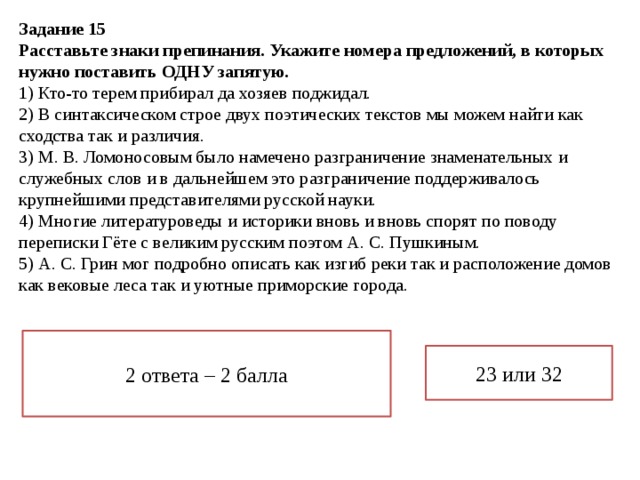

Синтаксические нормы предписывают правильное построение основных синтаксических единиц — словосочетаний и предложений. Эти нормы включают правила согласования слов и синтаксического управления, соотнесения частей предложения друг с другом с помощью грамматических форм слов с той целью, чтобы предложение было грамотным и осмысленным высказыванием.

Раскольников придумал и восхищается своей теорией.

Раскольников придумал свою теорию и восхищается ей.

В картине (п.п.) «Спящем пастушке» (п.п.) Венецианову удалось передать всю прелесть неяркой русской природы.

В картине (п.п.) «Спящий пастушок» (и.п.) Венецианову удалось передать всю прелесть неяркой русской природы.

В «Спящем пастушке» (п.п.) Венецианову удалось передать всю прелесть неяркой русской природы.

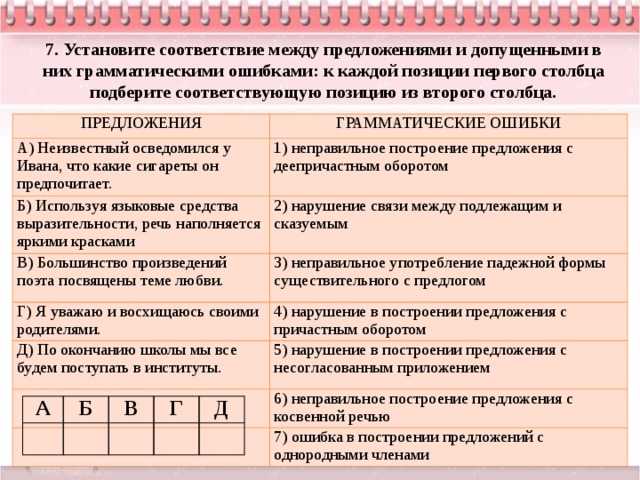

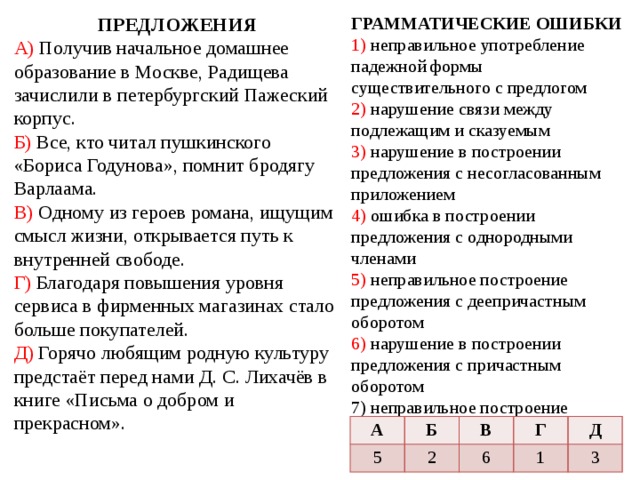

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) Неизвестный осведомился у Ивана, что какие сигареты он предпочитает.

1) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

Б) Используя языковые средства выразительности, речь наполняется яркими красками

2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

В) Большинство произведений поэта посвящены теме любви.

3) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом

Г) Я уважаю и восхищаюсь своими родителями.

4) нарушение в построении предложения с причастным оборотом

Д) По окончанию школы мы все будем поступать в институты.

5) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

6) неправильное построение предложения с косвенной речью

7) ошибка в построении предложений с однородными членами

А

Б

В

Г

Д

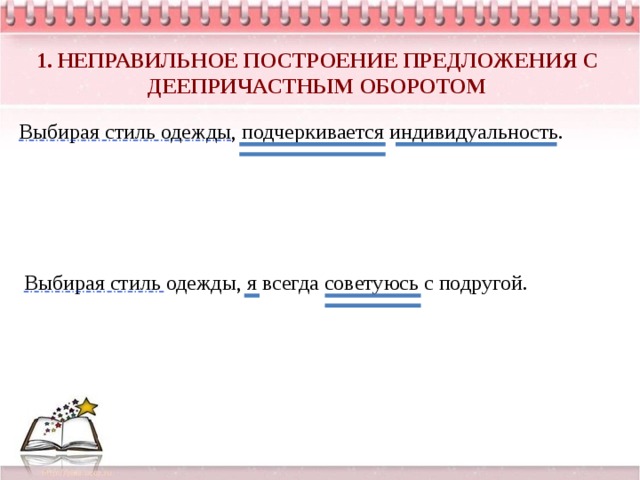

1. НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ДЕЕПРИЧАСТНЫМ ОБОРОТОМ

Выбирая стиль одежды , подчеркивается индивидуальность.

Выбирая стиль одежды, я всегда советуюсь с подругой.

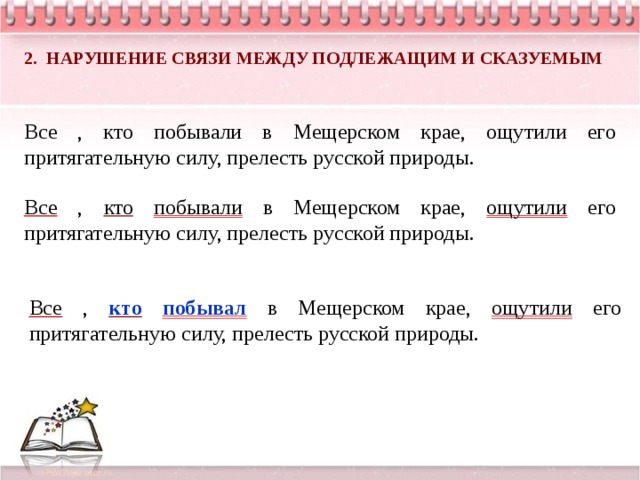

2. НАРУШЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПОДЛЕЖАЩИМ И СКАЗУЕМЫМ

Все , кто побывали в Мещерском крае, ощутили его притягательную силу, прелесть русской природы.

Все , кто побывали в Мещерском крае, ощутили его притягательную силу, прелесть русской природы.

Все , кто побывал в Мещерском крае, ощутили его притягательную силу, прелесть русской природы.

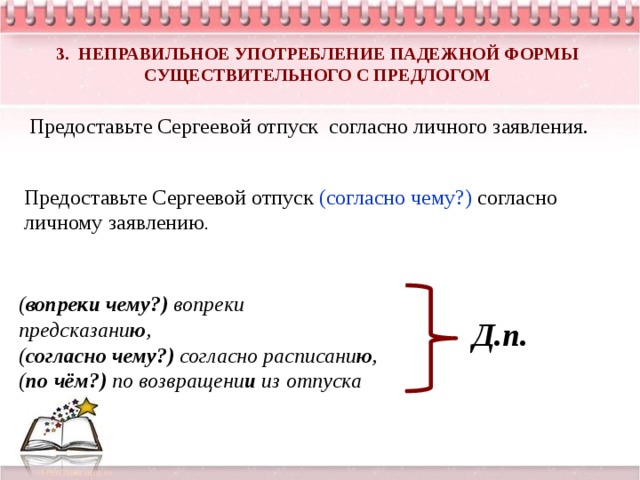

3. НЕПРАВИЛЬНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПАДЕЖНОЙ ФОРМЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО С ПРЕДЛОГОМ

Предоставьте Сергеевой отпуск согласно личного заявления.

Предоставьте Сергеевой отпуск (согласно чему?) согласно личному заявлению .

( вопреки чему?) вопреки предсказани ю ,

( согласно чему?) согласно расписани ю ,

( по чём?) по возвращени и из отпуска

Д.п.

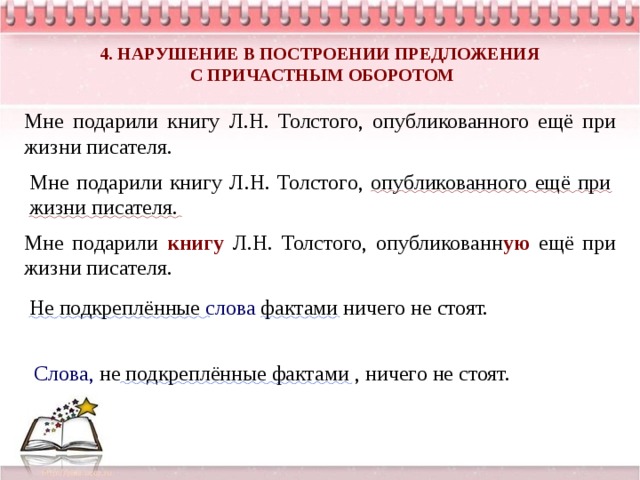

4. НАРУШЕНИЕ В ПОСТРОЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

С ПРИЧАСТНЫМ ОБОРОТОМ

Мне подарили книгу Л.Н. Толстого, опубликованного ещё при жизни писателя.

Мне подарили книгу Л.Н. Толстого, опубликованного ещё при жизни писателя.

Мне подарили книгу Л.Н. Толстого, опубликованн ую ещё при жизни писателя.

Не подкреплённые слова фактами ничего не стоят.

Слова, не подкреплённые фактами , ничего не стоят.

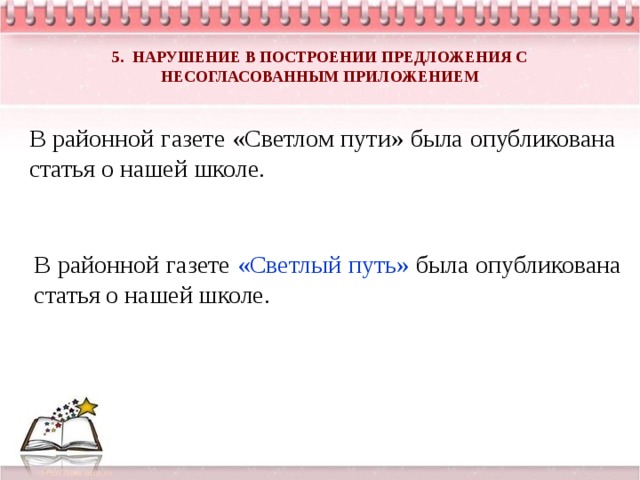

5. НАРУШЕНИЕ В ПОСТРОЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЕСОГЛАСОВАННЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ

В районной газете «Светлом пути» была опубликована статья о нашей школе.

В районной газете «Светлый путь» была опубликована статья о нашей школе.

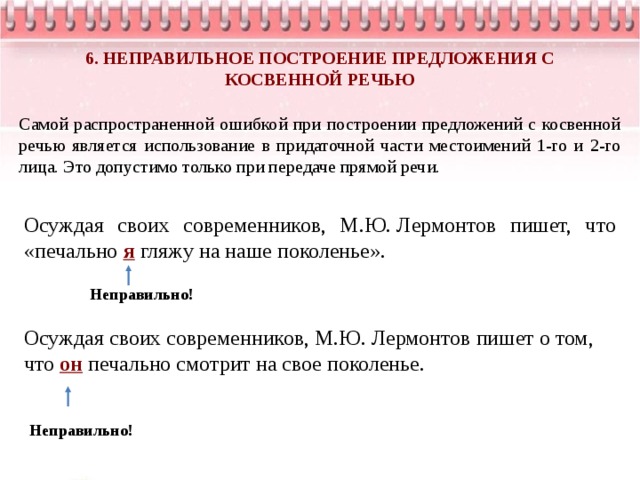

6. НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С КОСВЕННОЙ РЕЧЬЮ

Самой распространенной ошибкой при построении предложений с косвенной речью является использование в придаточной части местоимений 1-го и 2-го лица. Это допустимо только при передаче прямой речи.

Осуждая своих современников, М.Ю. Лермонтов пишет, что «печально я гляжу на наше поколенье».

Неправильно!

Осуждая своих современников, М.Ю. Лермонтов пишет о том, что он печально смотрит на свое поколенье.

Неправильно!

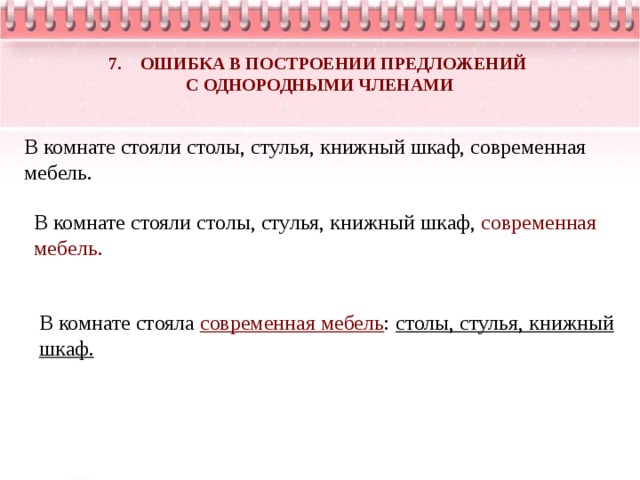

- ОШИБКА В ПОСТРОЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ

В комнате стояли столы, стулья, книжный шкаф, современная мебель.

В комнате стояли столы, стулья, книжный шкаф, современная мебель.

В комнате стояла современная мебель : столы, стулья, книжный шкаф.

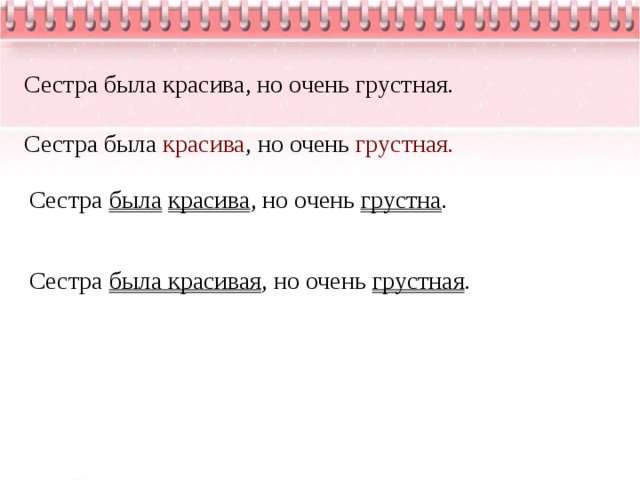

Сестра была красива, но очень грустная .

Сестра была красива , но очень грустная .

Сестра была красива , но очень грустна .

Сестра была красивая , но очень грустная .

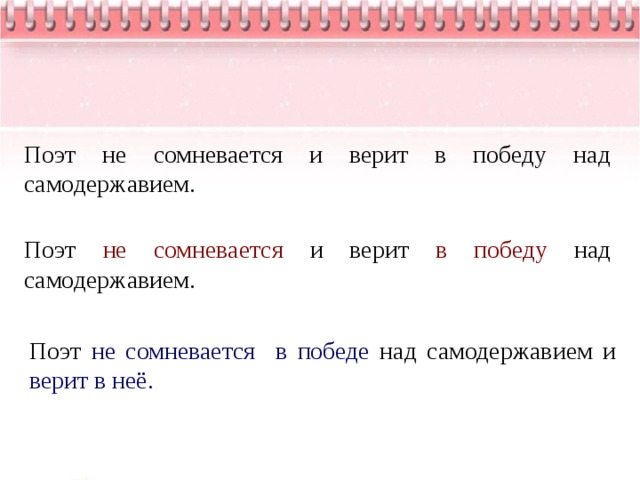

Поэт не сомневается и верит в победу над самодержавием.

Поэт не сомневается и верит в победу над самодержавием.

Поэт не сомневается в победе над самодержавием и верит в неё.

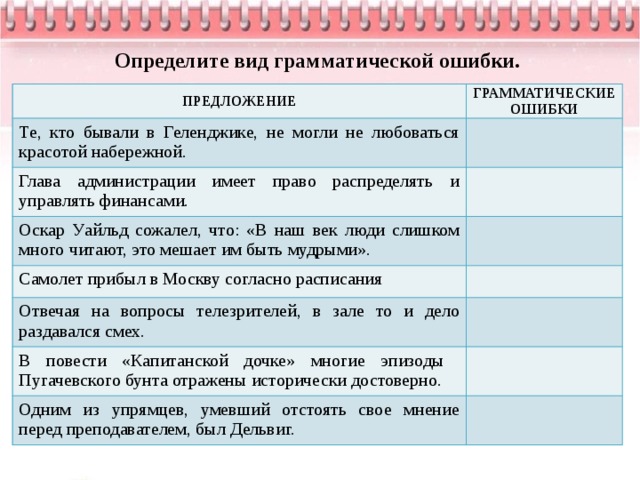

Определите вид грамматической ошибки.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

Те, кто бывали в Геленджике, не могли не любоваться красотой набережной.

Глава администрации имеет право распределять и управлять финансами.

Оскар Уайльд сожалел, что: «В наш век люди слишком много читают, это мешает им быть мудрыми».

Самолет прибыл в Москву согласно расписания

Отвечая на вопросы телезрителей, в зале то и дело раздавался смех.

В повести «Капитанской дочке» многие эпизоды Пугачевского бунта отражены исторически достоверно.

Одним из упрямцев, умевший отстоять свое мнение перед преподавателем, был Дельвиг.

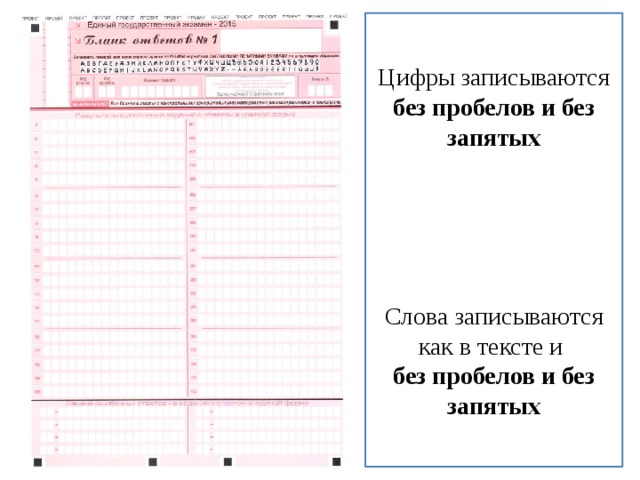

Домашнее задание

1. Из задания 7 контрольно-измерительных материалов ЕГЭ выписать по 2 примера предложений на все виды грамматических ошибок.

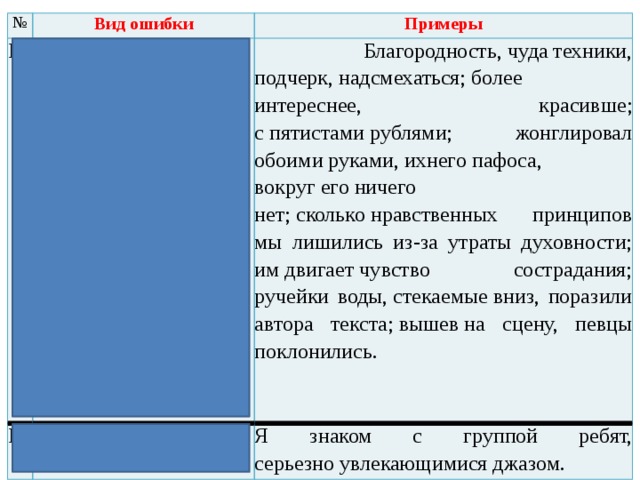

№

Вид ошибки

Г1

Ошибочное словообразование. Ошибочное образование форм существительного, прилагательного, числительного, местоимения, глагола (личных форм глаголов, действительных и страдательных причастий, деепричастий)

Г2

Примеры

Нарушение норм согласования

Благородность, чуда техники, подчерк, надсмехаться; более интереснее, красивше; с пятистами рублями; жонглировал обоими руками, ихнего пафоса, вокруг его ничего нет; сколько нравственных принципов мы лишились из-за утраты духовности; им двигает чувство сострадания; ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста; вышев на сцену, певцы поклонились.

Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом.

Г3

Нарушение норм управления

Г4

Нужно сделать природу более красивую. Все удивлялись его силой.

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым или способа выражения сказуемого

Г5

Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения. Он написал книгу, которая эпопея. Все были рады, счастливы и веселые.

Ошибки в построении предложения с однородными членами

Страна любила и гордилась поэтом. В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю.

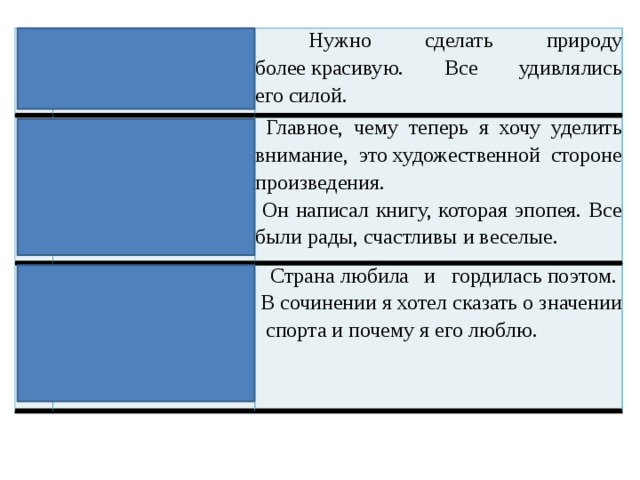

Г6

Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом

Г7

Ошибки в построении предложения с причастным оборотом

Г8

Читая текст, возникает такое чувство сопереживания.

Ошибки в построении сложного предложения

Г9

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами.

Смешение прямой и косвенной речи

Г

Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве. Человеку показалось то, что это сон.

Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента.

10

Нарушение границ предложения

Его не приняли в баскетбольную команду. Потому что он был невысокого роста.

Г

11