Ошибка – это один из инструментов изучения мира. Педагогу, как и любому человеку присущи ошибки. Они могут носить разного рода характер, но педагогические ошибки, к сожалению, говорят о несформированной компетенции, состоящей из множества различных компетентностей. Современный стандарт педагога гласит что, одним из важных задач дошкольного образования являются хорошо подготовленные кадры, обладающие личностными и профессиональными характеристиками, владеющие педагогическим мастерством.

Почему же необходимо избегать ошибок в воспитании и обучении детей? Хотя бы потому, что задача педагога – создать из ребенка индивидуальную личность, со своим складом характера и ума.

Итак, что же такое педагогическая ошибка?

Педагогическая ошибка – это использование таких методов, приемов, форм работы, которые приводят к иному (отрицательному) результату в воспитании и обучении детей и противоречат общепринятым нормам кодекса этики педагога и общепринятым нормам общества.

Рассмотрим некоторые из них.

1. Отсутствие индивидуального подхода к детям. Многие педагоги мерят всех детей одной меркой, но это одна из наиболее типичных ошибок. Все дети индивидуальны! У каждого свой характер, поведение и многое другое, поэтому при проведении образовательной деятельности индивидуальные особенности ребенка необходимо учитывать обязательно.

2. Система поощрения и наказания. Эта тема самая актуальная и обсуждаемая среди педагогов, людей и даже СМИ. Каждый родитель ведет своего ребенка здоровым, с надежной, что образовательное пространство безопасно, что педагоги — это наставники ребенка во всех делах и их главные учителя. Поэтому с системой наказания нужно быть аккуратным, чтобы не нанести ребенку психологическую травму. Что касается поощрения, то здесь тоже возможны ошибки, которые приведут к неблагоприятному исходу дела.

3. «Побратимые» отношения с родителями. О, как ошибаются педагоги и воспитатели, когда начинают дружить с родителями своих подопечных! Как они не понимают, что эти дружеские отношения ведут к нарушению субординации и как следствие, к необратимым процессам против них самих же.

4. Несоблюдение культуры речи педагогом. Речь педагога – один из постулатов успешности в работе. Красивая, грамотно выстроенная речь воспитателя нравится детям и взрослым. От правильного произношения слов и предложений в речи зависит связная речь ребенка, его словарный запас слов и эстетическая окрашенность.

5. Громкий крик на детей. Конечно, понятно, что все мы люди и что это нормальный процесс на кого-то повысить голос, но в ДОО и в школе этот принцип является чуть ли не приступным, т.к. существуют равноправные отношения между педагогом и взрослым, а это говорит о том, что ребенок нуждается в объяснении ситуации.

Как говориться «все учатся на ошибках», но наше главное правило «Не навреди». Поэтому давайте придерживаться этого правила и компетентно выстраивать нашу педагогическую работу.

Памятка «Как избежать педагогических ошибок »

Ошибки — специфический компонент любой

человеческой деятельности.

Педагогическая деятельность не является

исключением и протекает отнюдь не

безошибочно. Совершение педагогических

ошибок — явление далеко не редкое.

Несмотря на то, что педагогические

ошибки нельзя рассматривать как

однозначное зло, при определенных

условиях они могут рассматриваться

как диалектический путь познания истины,

тем не менее последствия их, как правило,

болезненны, а иногда и драматичны для

детей.

Коварство педагогической ошибки состоит

в том, что факт ее совершения педагогом

осознается весьма редко. Это делает

процесс устранения ее последствий

малоэффективным, а извлечение опыта

из ошибочной деятельности невозможным.

Профессионально-педагогическая

ошибка — это непреднамеренная

неправильность конкретных процедур

образования, проявляющаяся в

несоответствии этих процедур общепринятым

эталонам профессиональной педагогической

деятельности.

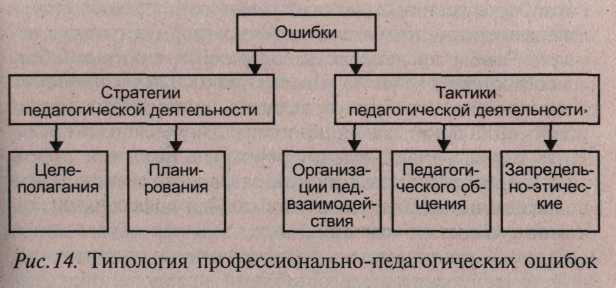

С точки зрения личностно-деятельностного

подхода, все разнообразие педагогических

ошибок можно разделить на две большие

группы:

♦

ошибки стратегии профессионально-педагогической

деятельности и

♦ ошибки тактики профессионально-педагогической

деятельности (рис. 14).

Первая группа ошибок характеризуется

тем, что они совершаются на этапе

прогнозирования предстоящей педагогической

деятельности; ошибки второй группы

совершаются непосредственно в процессе

педагогического взаимодействия с

учащимися — это ошибочные действия,

поступки, реакции.

В первой группе выделим ошибки

целеполагания и ошибки планирования.

К ошибкам педагогического целеполагания

относятся следующие.

1. Неосознанность педагогом целесообразного

характера педагогической деятельности.

Любая деятельность носит целенаправленный

характер, однако цель может быть не

осознана субъектом деятельности, а это

неизбежно ведет к стихийности в

работе. В этом случае педагог строит

свою работу на основе невыявленных,

неопределенных, случайных целей, что

приводит к неудачам, низкой эффективности

образования как результата

педагогической деятельности.

2. Ошибки методики целеобразования. Это

нарушения, допускаемые педагогом в

логике построения, формулирования,

взаимодействия, соподчиненности целей

разных уровней. Причиной подобных ошибок

является непонимание значимости или

неумение педагога трансформировать

цели более высокого уровня обобщенности

в цели собственной практической

деятельности. Неумение интериоризировать

внешние (глобальные) цели образования

во внутренние (цели собственной

профессиональной деятельности)

проявляется в неграмотных, недиагностируемых

формулировках целей. Чтобы предупредить

совершение таких ошибок, необходимо

осознать, что специфика педагогической

деятельности требует от педагога

личностного принятия социальной

задачи общества, творческого понимания

целей и задач, умения учитывать интересы

ребенка и преобразовывать их при

разработке цели учебной деятельности.

Для этого необходима специальная работа

учителя по освоению методики

целеобразования.

3. Ошибки планирования педагогической

деятельности. Они тесно связаны с

ошибками целеполагания, поскольку

эти два процесса протекают синхронно.

Выделять их в отдельную группу имеет

смысл лишь для более глубокого

понимания этого процесса.

Итак, ошибки планирования чаще всего

являются следствием ошибочного

целеполагания. Во-первых, принятие

ошибочной цели ведет к разработке

ошибочных способов ее реализации, что,

естественно, повлечет за собой ошибочную

практическую деятельность учителя.

Во-вторых, неосознанность целей

педагогической деятельности приводит

к стихийному планированию. К примеру,

в практике деятельности учителей

нередко наблюдается парадоксальный

факт, когда учителя сначала разрабатывают

план урока, а потом подгоняют, можно

сказать, «притягивают за уши» задачи

этого урока. При таком подходе, безусловно,

становятся ясными сетования ряда

учителей на необходимость заниматься

ненужной работой по «украшательству»

поурочного плана расписыванием

воспитательных, обучающих и развивающих

задач. Бессмысленность подобного

формального подхода очевидна.

Но как же удается учителям создать план

урока, миновав этап целеполагающего

планирования? Сделать это несложно.

Стихийное планирование предполагает

ориентацию на стереотипы, клише,

предлагаемые методическими

разработками, или перенесение опыта

других в опыт собственной деятельности

без творческого осмысления, без учета

индивидуальных особенностей учащихся,

их реальных учебно-познавательных

возможностей и потребностей, собственных

профессиональных возможностей,

собственного стиля педагогической

деятельности, реальных условий

протекания образовательного процесса.

Негативные последствия стихийного

планирования настолько очевидны,

что их можно оставить без комментариев,

оговорив только, пожалуй, одно: стихийное

планирование влечет за собой

невозможность для педагога понять

причины собственных промахов и достижений

и, как следствие, — существенное

усложнение процесса совершенствования

педагогической деятельности. Иногда

стихийно спланированная педагогическая

деятельность приносит положительные

результаты, однако это означает лишь

то, что учитель случайно не ошибся или

интуитивно, подсознательно реализовал

процесс целеполагания и планирования

грамотно. Так, может быть, в случае

развитой педагогической интуиции

нет смысла в осознании целеполагания

и планирования?

Полагаем, что это не так. Во-первых,

деятельность педагога является

профессиональной и, следовательно,

требует отчета в своей результативности

не на уровне ощущений, а на основе

принятых в науке показателей и критериев.

Учащиеся (воспитанники) тоже должны

быть включены в процесс целеполагания

и планирования собственной

учебно-познавательной деятельности.

Образовательный процесс носит, как

известно, двусторонний характер и

поэтому невозможен без активности

самих учащихся (воспитанников).

Спектр ошибок в методике планирования

представлен, в свою очередь:

а) ошибками в оценке соподчиненности и

последовательности или комплексности

реализации целей с точки зрения

достижения главной цели деятельности

учителя;

б) ошибочными представлениями о реальной

педагогической ситуации;

в) рассогласованием системы запланированных

мер с задачами деятельности, главной

целью;

г) отсутствием критериев и показателей

успешности планируемой деятельности

или просчетами в их выборе или разработке;

д) невнесением своевременных корректив

в запланированное вследствие

догматического восприятия плана;

е) внесением в запланированное

необоснованных изменений или

изменений, выходящих за рамки компетенции

и функционала учителя.

Существует категория педагогов-авантюристов

(по меткому определению В.Н.

Сороки-Росинского), которые, конечно

же, из благих побуждений стремятся

испробовать в своей работе все, что

встречают нового и заслуживающего,

по их мнению, внимания. Подобные педагоги

склонны самовольно вносить изменения

в содержание и методику обучения,

стихийно экспериментировать, предъявляя

к учащимся требования, например,

пользоваться вместо учебника их

собственными разработками уроков или

другими учебниками. В понимании данной

группы педагогов это и есть

педагогическое творчество. Это, по

нашему мнению, — педагогический произвол,

осуществляемый вследствие ошибочного

понимания характера и сути педагогического

творчества.

К ошибкам второй группы относятся

ошибки организации педагогического

взаимодействия, педагогического

общения, запредельно-этические

ошибки.

Остановимся на краткой характеристике

ошибок организации педагогического

взаимодействия на примере одной из их

разновидностей — ошибок дидактического

взаимодействия.

К этой группе ошибок относятся:

а) ошибки в собственной преподавательской

деятельности в ходе предъявления

содержания преподаваемого предмета

(методические просчеты);

б) ошибки организации и руководства

учебно-познавательной деятельностью

детей (ошибки педагогического

менеджмента).

Ошибки в собственной преподавательской

деятельности (методические просчеты)

проявляются как непонятное объяснение

темы, ее бессистемное изложение,

усложненная наукообразная речь учителя,

недостаточная или избыточная

эмоциональность изложения содержания

учебного материала, раскрытие темы

наспех, нерациональное использование

времени урока, неумелое и нецелесообразное

использование технических средств

обучения, ошибки в реализации методов

обучения.

Каждой из перечисленных ошибок можно

посвятить отдельную статью, поскольку

последствия подобного рода настолько

значительны, что заслуживают отдельного

рассмотрения.

Ошибки организации и руководства

учебно-познавательной деятельностью

учащихся по их характеру мы квалифицируем

также как методические просчеты.

Выделение их в отдельную подгруппу

обусловлено лишь тем фактом, что первая

группа ошибок возникает в деятельности

преподавателя по отношению к преподаванию

предмета и опосредованно влияет на

учащихся. Другая же категория ошибок

непосредственно связана с влиянием на

детей в процессе обучения. Эти ошибки

вызывают эмоциональные поведенческие

реакции учащихся, часто конфликтного

характера.

В книге В.И. Журавлева «Основы педагогической

конфтиктологии» данные ошибки учителей

описаны с позиции учащихся, что дает

возможность учителям посмотреть на

себя «со стороны» непосредственных и

главных участников образовательного

процесса.

«К числу осознаваемых школьниками

промахов учителя на уроках относятся

разнообразные отступления от требований

к организации контроля знаний учащихся.

Их прямые замечания сводятся к следующему:

♦ несогласие с нетерпимостью учителей

к сверхпрограммным знаниям в ответах

при опросе на уроках, к отступлениям

учащихся от стандартных моделей ответов

на вопросы учителя;

♦ возражения подростков против того,

что на уроках некоторых учителей

оценку «2» ставят за неподготовленность

к занятиям без учета причин этого;

♦ протест против того, что их стыдят

или им читают длинные нотации за

слабые ответы.

Возмущение подростков также вызывают:

♦ контрольные работы, проводимые

внезапно, без предупреждения;

♦ крикливые реакции на ответы учащихся

невпопад, неприемлемость элементов

шутки учащихся при опросе на уроках,

нервные крики учителей в ответ на отказ

подростка отвечать на их вопросы;

♦ проверка того, что не было задано, и

др.

Репутация учителя падает из-за нервной

реакции на рассуждения подростков, что

данный предмет в жизни пригодится не

всем и многие могут обойтись без того,

на что в школе затрачивается столько

времени; из-за неумения распределять

темы равномерно, в результате чего в

конце четверти начинается спешка.

Раздражение у подростков возникает,

когда они видят, как на уроке педагог

занимается посторонними делами, заполняет

какие-то бланки, жует. Бывают случаи,

когда класс становится свидетелем

межпедагогических (между педагогами.

— Т.Ю.) нервных дебатов непосредственно

на уроке» с. 81)

Будущие педагоги могут поразмышлять,

и, возможно, дополнить этот далеко не

полный список ошибок, но поразмышлять

не отстраненно, а личностно, и продумать

индивидуальные способы предупреждения

подобных ошибок в собственной

деятельности.

Ошибки педагогического общения

Характеризуя эту группу ошибок, следует

напомнить, что неправильное педагогическое

общение рождает у детей страх,

неуверенность, ослабление внимания,

памяти, нарушение динамики речи и, как

следствие, появление у них стереотипных

высказываний. У учеников снижаются

мотивация к учению, самостоятельность

мышления, увеличивается конформность

поведения. Кроме того, у детей сравнительно

быстро формируется устойчиво негативное

отношение к такому учителю, нередко

переносимое затем на преподаваемый

им учебный предмет.

В этой группе особо выделим перцептивные

ошибки педагога и, прежде всего; ошибки

субъективного восприятия обучающихся,

воспитанников.

а) Ошибка функционального восприятия

ребенка. Педагог часто воспринимает

ребенка искаженно, сквозь «фильтр», к

примеру, учебной деятельности, выделяя

только этот аспект. Хороший ребенок —

это успешный, послушный ученик;

соответственно, плохой ученик

воспринимается им как плохой ребенок.

Потребностно-мотивационная сфера,

характер, нравственность, успехи во

внеурочной или внепредметной сфере

деятельности остаются, к сожалению,

вне сферы внимания педагога. Это

одностороннее, обедняющее восприятие

личности ребенка затрудняет как

общее развитие ученика, так и его учебную

успешность, воспринимается им как обида,

несправедливость.

б) Ошибка стереотипного восприятия

ученика.

В ходе профессиональной деятельности

у педагогов неминуемо формируются

стереотипные образы, например,

«отличника», «двоечника» «троечника».

Они вызывают у учителя «эффект

ожидания». От «двоечника» не ждут

правильных ответов. Даже если они

прозвучат, это будет объяснено

случайностью, незамеченным списыванием,

подсказкой. «Троечнику» по инерции

поставят тройку, даже если прогресс

в освоении учебного предмета неоспорим,

а вот «отличника» легко развратить

инерционным прощением невыученного

урока и прочими поблажками.

Очень плохо, когда сами дети сживаются

с пришедшим извне образом. Навешивание

ярлыков ведет к появлению «синдрома

отличника» или к стремлению поддерживать

имидж хулигана как единственно возможному

для ребенка способу выражения несогласия

с оценкой собственной учебной

несостоятельности и т.п. Учительские

симпатии и антипатии отравляют детскую

жизнь также вследствие

«эмоционально-эстетического стереотипного

восприятия». Подсознательно симпатичный

нам ребенок (отвечающий индивидуальным

эталонам физической красоты, обаяния,

культуры) авансируется учительским

расположением, которого лишается

его антипод. Налицо неравная ситуация

комфортности детей в образовательном

процессе, организуемся конкретным

учителем.

Как преодолеть подобного рода ошибки?

Прежде всего, следует общаться с детьми

не только в ситуации урока, что позволит

учителю «открыть» неизвестные ему

достоинства и недостатки ребенка.

Кроме этого, формировать в себе такое

качество, как умение принимать детей

такими, какие они есть, признавать

за ними право на их уникальность,

формировать толерантность (терпимость)

к их индивидуальности, постоянно

контролировать себя на предмет проявления

симпатий и антипатий к ребенку.

г) Ошибки проецирующего восприятия.

Людям свойственно наделять других

собственными достоинствами и

недостатками. Учителям необходимо

помнить, что проекции — всегда только

их проекции, а не истинный образ ребенка.

Педагог должен быть умелым исследователем

детского мира, знающим об опасности

проецирующего восприятия. Предупредить

данную ошибку можно следующим образом

(до конца избежать ее практически

невозможно) — формировать нравственную

культуру педагога. Если личность учителя

отвечает высоким требованиям нравственности

и профессионализма, то приписывание

даже не свойственных ребенку позитивных

проявлений может иметь положительный

эффект; если проецируются несвойственные

ему негативные проявления, то может

возникнуть эффект сбывающегося

пророчества.

Чем чаще педагог контактирует с ребенком,

тем больше он накапливает информации

о нем, о его личностном своеобразии,

тем меньше опасность впасть в ошибку

проецирующего восприятия.

д) Ошибка инерционного восприятия как

результат избыточной информации.

Тесные контакты с учеником притупляют

критичность восприятия, что ведет к

предвзятости и несправедливости со

стороны учителя. Как избежать этой

ошибки? Метод компетентных судей поможет

вам в этом, как, впрочем, и другие методы

психолого-педагогической диагностики

личности.

И, наконец.

е) Ошибки инфантильного восприятия,

являющиеся следствием нравственной

незрелости, низкой педагогической

культуры учителя. Инфантильное восприятие

— вариант «психологической защиты»

профессионально несостоятельных

учителей. Проявляется эта ошибка в

обвинении в своих просчетах не себя, а

своих учеников. Дети воспринимаются

таким педагогом как угроза собственному

благополучию: дерзкие и непослушные,

заносчивые, стремящиеся подорвать его

авторитет и т.д. Неважно, чем — тем, что

они демонстрируют более глубокие знания,

чем у учителя, или проявляют незнание

предмета, якобы доказывая некометентность

преподавателя. Иными словами, «врагами»

педагога могут стать как «знайки», так

и «незнайки», как «зазнайки», так и

«серые мышки». А с врагами принято

воевать. И учитель открывает «военные

действия»: придирки, унижения, обиды и

жалобы родителям и администрации,

стремление избавиться от самых

«беспокойных», перевести в другой класс,

а лучше — в другую школу и т.п.

Полагаем, что если учитель заметил в

себе отношение к детям как к угрозе

собственному профессиональному

благополучию, или это заметили другие,

есть смысл принять решение об уходе

из педагогической профессии (если

попытки повысить собственную самооценку

не за счет унижения детей быстрых

результатов не дают).

К коммуникативным ошибкам общения

относятся и создание коммуникативных

барьеров, препятствий для комфортного

и продуктивного общения учителя с

учениками (нарушение комфортной дистанции

общения — чрезмерное удаление от

ученика или приближение к нему, физические

барьеры, воздвигаемые между учителем

и классом, — учитель отгораживается

учительским столом, «прячется» за

ним как правило из-за боязни класса,

из-за боязни допустить фактическую

ошибку, оторвавшись от конспекта

урока и т.п.), демонстрация своего

превосходства перед детьми, запугивание

(например, фразой: «До экзамена осталось

мало времени, с вашими знаниями не

представляю, как вы их сдадите»),

заигрывание с классом, панибратство

с учащимися, чрезмерная строгость и пр.

Особо выделим группу так называемых

запредельно-этических ошибок. В

строгом смысле это даже не ошибки, а

реализованные педагогические

противопоказания, т.е. факты, случаи,

явления, заведомо приводящие к

отрицательному результату, о чем

педагогу, безусловно, известно.

Термин «запредельно-этические ошибки»

используется нами для обозначения

грубых антипедагогических форм поведения

педагогов в образовательном процессе

по причине их невоспитанности.

Бестактность, игнорирование правовых

норм человеческого взаимодействия

имеют место в ситуации иллюзии

безнаказанности, поскольку дети не

имеют возможности в полной мере защитить

свои права в образовательном процессе.

К таким педагогическим правонарушениям

с полным основанием можно отнести

оскорбления учителями учеников и их

родителей, рукоприкладство (любые

формы проявления физической агрессии),

насмешки, бестактные замечания по поводу

внешности и личной жизни учеников и

их родителей, дурные привычки и

пристрастия «педагогов».

З

апредельно-этические

ошибки совершаются далеко не большей

частью педагогов, но тот факт, что они

встречаются в реальной педагогической

действительности, не дает права их

замалчивать, а серьезность их последствий

диктует необходимость формирования к

ним нетерпимого отношения со стороны

как общественности (прежде всего

родителей), так и администрации

образовательного учреждения.

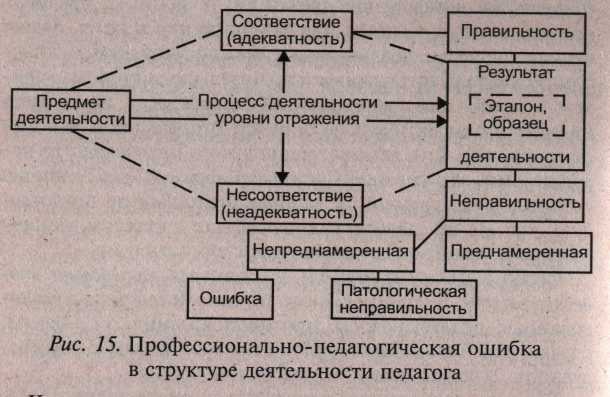

Существуют специфические причины

совершения педагогических ошибок,

обусловленные самим характером

педагогической деятельности (рис. 15).

К ним могут быть отнесены следующие

явления. Длительное пребывание педагога

в роли главной фигуры организации

жизнедеятельности детей формирует

привычку поучать и иллюзию владения

абсолютным знанием о том, что правильно,

а что нет. Это притупляет критичность

в оценке собственных позиций и действий,

формирует у педагога ложное представление

о собственной непогрешимости, восприятие

себя, своих поступков как единственно

верных. У учителя может сформироваться

ложное представление о Потере авторитета

в случае признания ошибки, отсюда —

отказ от коррекции своей деятельности.

Боязнь показаться некомпетентным

приводит к самообману по поводу

правильности действий в ошибочной

ситуации.

3. Может возникнуть боязнь самих ошибок,

которая происходит из ложного

представления об ошибке как проступке.

Вполне естественно не любить собственные

ошибки. Педагоги, как и все люди, ищут и

находят способы избежать столкновений

с негативными последствиями собственных

действий.

Рассмотрим способы избегания.

1. Баллистическое поведение. Педагог

как бы «выстреливает» свое решение,

как пушечное ядро, и мало заботится

о месте его приземления (поскольку после

выстрела на ядро уже нельзя повлиять).

Представление о необходимости принять

решение как таковое в этом случае —

главная задача. Приняв решение, можно

считать, что проблема решена, и убедить

себя в том, что это решение верное.

Подобное поведение дает педагогу

возможность сохранить иллюзию собственной

компетентности за счет того, что он не

учитывает последствия собственных

действий.

2. Атрибутирование своих ошибок

другим людям или обстоятельствам,

нежелание признавать их своими. «Я хотел

как лучше, но обстоятельства помешали».

Педагог начинает искать и как бы

находит эти обстоятельства. «Не я плохо

учу — ученики не способны хорошо учиться».

3. Превращение «плохо» в «хорошо» и

приписывание ошибочному решению или

действию важной роли. «Не было ошибкой

предложить детям нечетко сформулированное

домашнее задание. Это было сделано в

целях формирования у них умения

ориентироваться в ситуации неполной

информированности, которое весьма

пригодится в жизни».

Завершая разговор о педагогических

ошибках как специфическом компоненте

педагогической деятельности, следует

остановиться на общих рекомендациях

по их профилактике.

1. Проводите систематический анализ

собственных действий в процессе

профессиональной деятельности с позиции

«подвергаю сомнению правильность

содеянного». Сомневайтесь. Научитесь

смотреть на себя в процессе деятельности

глазами других людей. Поспорьте с

собственными мыслями. Ведите дневник,

записывайте свои мысли и пр.

2. Прогнозируйте последствия предполагаемых

решений, поступков.

3. Тщательно изучайте все дисциплины

учебного курса, в особенности педагогику

и психологию. Не переоценивайте свой

личный опыт, выстраивайте собственную

педагогическую деятельность, соотнося

ее с научными основами, а не с обыденными

представлениями или стереотипами.

4. «Коллекционируйте» свои ошибки.

Отнеситесь к ним как к ценности.

Проанализированная ошибка позволяет

не «наступать на грабли» многократно.

5. Не бойтесь вероятности совершения

ошибки, формируйте новые привычки

мышления. Страх не предупредит

совершение оплошности.

6. Оценивая сложившуюся учебную ситуацию,

формируйте готовность проанализировать

альтернативные пути ее решения.

7. Избегайте ошибочных обобщений («Я

пришла на семинарское занятие

недостаточно подготовленной и вышла

из затруднительного положения за счет

своей общей эрудиции, следовательно,

можно не готовиться тщательно к каждому

занятию»).

8. Избегайте подражания. Не принимайте

на веру умозаключения других людей,

даже ваших наставников-педагогов.

Будьте в меру критичны и самокритичны!

Не формируйте свое отношение к другим

людям (возможно, будущим коллегам)

на основании чужих выводов.

9. Избегайте преувеличений. Не делайте

«из мухи слона».

10.Не принимайте негативные реакции

людей, их неадекватное поведение как

желание причинить вам неудобство. В

основе такого поведения лежат собственные

проблемы людей и неумение их

конструктивно разрешать. Добросовестного

педагога характеризует стремление

свести к минимуму вероятность

совершения ошибки. Как субъект

педагогической деятельности он постоянно

решает разнообразные по содержанию и

степени сложности педагогические

задачи. Научить никогда не ошибаться в

их решении нельзя. Но можно и должно

формировать представления и умения

эффективного поведения педагога в

ситуациях реальной педагогической

действительности.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте определение и раскройте сущность

педагогической деятельности.

2. Охарактеризуйте специфику педагогической

деятельности.

3. В чем состоят особенности деятельности

учителя сельской школы?

4. Что такое педагогическая мотивация

и каковы ее разновидности?

5. Назовите виды педагогической

деятельности и дайте их краткую

характеристику.

6. Перечислите функции педагогической

деятельности. Раскройте содержание

одной из них (по выбору).

7. Дайте определение понятия «стиль

педагогической деятельности».

Охарактеризуйте один из стилей (по

выбору).

8. Назовите и охарактеризуйте

педагогические умения.

9. В чем заключается профессиональная

компетентность педагога? Раскройте

ее структуру.

10. Дайте определение понятия

«профессиональная педагогическая

ошибка». Каково место педагогической

ошибки в структуре профессиональной

деятельности педагога?

11. Используя типологию профессиональных

педагогических ошибок, приведите пример

подобных явлений в своей школьной

жизни.

Литература для самостоятельного

изучения

1. Аминов Н.А. Психологический профотбор

на педагогические специальности. —

Ярославль, 1994.

2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической

технологии. — М., 1989.

3. Давыдов В.В. Деятельность: теория,

методологии, проблемы. — М., 1990.-С. 151.

4. Зимняя И.А. Педагогическая психология:

Учеб. пособие.— Ростов-н/Д, 1997.

5. Климов Е.А. Индивидуальный стиль

деятельности в зависимости от

типологических свойств нервной, системы.

— Казань, 1989.

6. Коменский Я.А. Избр. пед. соч. — М.,

1955.

7. Леонтьев А.Н. Избр. психолог, произв.

В 2-х т. — М., 1983. — Т. 2. — С. 156.

8. Маркова А.К. Психология труда учителя.

— М., 1993.

9. Педагогика: Учебное пособие для

студентов педагогических вузов и

колледжей. Под ред. П.И. Пидкасистого. —

М., 1998.

10. Словарь-справочник по педагогике.

Автор-сост. В.А Мижери-ков. Под общ. ред.

П.И.Пидкасистого. — М., 2004.

11. Юзефавичус Т.А. Введение в профессию.

Курс лекций. — М., 2002.

В современном образовании остро стоит вопрос о качестве обучения и воспитания, который тесно связан с проблемой педагогических ошибок

Сама проблема ошибок, заблуждений, недочётов рассматривалась в философии и методологии многих наук, вместе с тем в педагогике тема педагогических ошибок их видов, причин и последствий рассмотрена явно в недостаточной степени.

Слово «ошибка» многозначно. Рассмотрение определений, объяснений и примеров ошибок, приводимых в информационных источниках, дало возможность составить список понятий, ему соответствующих .

Из него следует, что ошибка — общее название для голого класса понятий, связанных с искажением, с дефектом деятельности в каждом из трёх полей: предметном, логическом и поле взаимоотношений, смыслов.

Современная точка зрения заключается в том, что даже при организации с эффективным управлением обучением некоторые ошибки не только возможны, но даже могут быть желательны, поскольку во- многих ситуациях ошибки помогают выявить разнообразие точек зрения, дают дополнительную информацию, помогают выявить большее число альтернатив, проблем, что делает процесс принятия решений более эффективным и даёт возможность выразить свои мысли. От педагогических ошибок не застрахован ни один педагог, даже классики педагогики, такие как А.С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, совершали педагогические ошибки, в чем не стеснялись признаваться в своих произведениях.

Известно, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает и от ошибок никто не может быть застрахован, даже самые опытные и грамотные педагоги. Поэтому, в конечном счете, имеет значение не сам факт, что педагог ошибается, а то, как часто, какие именно ошибки допускаются. Ведь страшна не сама по себе ошибка, а ее последствия.

Одно дело допустить ошибку и потом ее исправить, и совсем другое, если ошибка оказывается непоправимой. Самое лучшее, что можно сделать в последнем случае — извлечь урок на будущее. Но для этого ведь надо найти ошибку, понять ее, выявить причины, ее породившие, определить меры по устранению ошибки или ее причин)

Неумение предполагать свою ошибку, а тем более признавать ее, является самой большой и очень распространенной ошибкой человека.

Но чтобы педагог мог видеть, распознавать и исправлять собственные ошибки, ему необходимо знать, что следует считать ошибкой, какие ошибки наиболее типичны, каковы пути и способы их исправления (профессиональная коррекция и самокоррекция).

Знание о неправильных, ошибочных действиях является предпосылкой действий правильных, безошибочных и, следовательно, эффективных действий педагогов.

Педагогическим ошибками, по нашему мнению, можно считать действия и личностные проявления педагога, связанные непосредственно с организацией деятельности, со способами ее осуществления и приводящие к потерям в качестве, результативности и эффективности профессиональной педагогической деятельности.

Ошибки, которые допускаются в педагогической деятельности, весьма разнообразны как по причинам их возникновения, так и по характеру проявления.

Прежде всего, по степени осознания педагогами ошибки могут быть разделены на осознанные, или сознательно допускаемые (знаю, что так нельзя, но делаю), и неосознаваемые заблуждения (не ведаем, что творим), при которых субъективнее представления (мнения, точки зрения) не соответствуют объективному положению вещей.

Эта классификация имеет значение для профессиональной коррекции. В первом случае необходимо побудить педагога к самокоррекции, так как он уже осознал факт ошибочности своих действий, а во втором потребуются усилия самого педагога или администратора, методиста, коллег и др., направленные на осознание им ошибок и их определение.

Не менее важно различать ошибки по причинам их возникновения. В этом смысле можно выделить: квалификационные ошибки (ошибки некомпетентности) — допускаемые по причинам незнания, неумения, неготовности к профессиональной педагогической деятельности; вынужденные ошибки (ошибки невозможности) — допускаемые по причинам невозможности правильных действий, отсутствия необходимых условий (временных, пространственных, материально-технических, социально-психологических и др.); случайные ошибки (ошибки-упущения) — допускаемые по причинам нетипичного характера — из-за торопливости, ситуативной усталости, забывчивости, отвлечения на что-либо и т.п.; ошибки профессиональной деградации — допускаемые исключительно по причинам деформации профессионального сознания и профессиональной позиции (нежелание качественно работать, профессиональная апатия, лень, синдромы эмоционального выгоранияサ и профессиональной дезадаптации и т.п.).

Ошибки первых трех типов могут быть как неосознаваемыми, так и осознанными, а ошибки четвертого типа — только осознанными.

С точки зрения характерологических особенностей профессиональные ошибки педагогов могут быть разделены на: проектно–аналитические, методико-технологические; этико-психологические [1, с. 34]

Проектно-аналитические ошибки совершаются педагогом в результате того, что в его профессиональном сознании формируется искаженный образ осуществляемой деятельности, а также при отсутствии необходимых действий, приводящем к деформации либо неполноте образа деятельности. Их можно условно разделить на аналитико-диагностические и проектно-прогностические.

Аналитико-диагностические ошибки проявляются в виде умозаключений, выводов, оценок педагога, содержащих неверные суждения об обстоятельствах педагогической деятельности и участниках педагогического процесса. К аналитико-диагностическим ошибкам можно отнести некорректный, неправильный анализ педагогической ситуации, ошибки в диагностике состояния педагогического процесса, отсутствие анализа и диагностики (стартовой, текущей, итоговой), некорректность или отсутствие анализа результатов педагогического процесса и педагогической деятельности и т. п.

Как правило, аналитико-диагностические ошибки педагога становятся причиной и источником других типов и видов ошибок, что связано с недооценкой, неправильным, неумелым, неквалифицированным выполнением или пропусканием (невыполнением) в педагогической деятельности аналитико-диагностических действий и процедур [1, с. 42]

Обычно при выдвижении целей, а также анализе результатов начинающими (или недостаточно квалифицированными) педагогами совершаются типичные ошибки, которые можно выявить опытным путем. При этом различаются ошибки мышления и практические ошибки. Ошибки мышления обычно вызваны отсутствием необходимой информации или неверным, неточным

выполнением мыслительных операций. Их источником могут также стать убеждения и ценности педагога, отрицательным образом влияющие на объективность профессиональных суждений и действий.

Практические ошибки связаны с преобладанием интуитивности в деятельности, отсутствием навыков работы по получению и интерпретации диагностической информации, неумением анализировать педагогическую ситуацию и условия, связанные с оценкой достижимости цели, а также с нерациональностью выбора тех или иных действий.

Проектно-прогностические ошибки проявляются в действиях и их последствиях, связанных с формированием образа предстоящей педагогической деятельности. К такого рода ошибкам можно отнести:

-отсутствие общего замысла деятельности и плана действий (собираюсь что-то делать, но пока не знаю что);

-ошибочный выбор подходов, основополагающих идей, принципов проектирования педагогической деятельности;

-ошибочный прогноз (неверные предположения) об адекватности, эффективности выбираемых средств, методов и процедур педагогической деятельности и другие ошибки профессионального выбора;

— неверный прогноз возможных педагогических эффектов и дальнейшего развития профессиональной ситуации после достижения цели и т. п.

К методико-технологическим ошибкам можно отнести действия, приводящие к нарушению профессиональных нормативов организации педагогического процесса, к искажению методики или технологии, к деформации результатов, к потерям в результативности и эффективности воспитания и обучения. Характерной чертой этого вида ошибок является фактическое участие в них воспитанников, учащихся, так как рассматриваемые действия педагога обращены непосредственно к ним, включают их в педагогический процесс и отражаются на их деятельности и достижениях (учебных, предметно-практических, личностных). В этой группе ошибок выделяют стратегические, тактические, логические и технические ошибки [1, с. 47]

Стратегические ошибки имеют место в тех случаях, когда:

1) Включение учащихся, воспитанников в совместную или индивидуальную деятельность не сопровождается постановкой перед ними или ими самими конкретных целей и задач. Цель может быть известна только педагогу, при этом действия других участников педагогического процесса приобретают бесцельный характер;

2) В качестве цели выдвигаются заведомо ложные ориентиры деятельности, воспитания. Например, учитель химии, в классе с низкой успеваемостью и низким интересом к химии, ставит перед классом заведомо невозможную задачу – выиграть международную химическую олимпиаду, чтобы по итогам отправится в путешествие на теплоходе вокруг света. Такой подход сможет на короткий срок стимулировать учащихся к изучению химии, однако, в долгосрочной перспективе, такие действия только снизят мотивацию учащихся к изучению химии, что будет вызвано разочарованием, противоречием между ожидаемым результатом и реальностью.

3) Организуемая деятельность никак не связана с поставленными релями или противоречит им (декларативность, формальный характер цели). Как правило, это случается, если педагог при конструировании педагогического процесса, планировании работы формально подходит к делу:

4) организуемая деятельность вообще не имеет четко обозначенной цели, не носит целесообразный характер, не направлена ни на какой конечный результат;

5) в деятельности коллектива (школьного класса, общественной организации, творческого объединения) отсутствуют главная цель и перспективы. Ни воспитанникам, ни самому педагогу при этом неясно, для чего вообще существует данный коллектив, к чему он стремится, ради чего действует. Такие ошибки довольно распространены в массовой практике. Исключение составляет деятельность педагогов — руководителей так называемых профильных коллективов (пресс-центра, театра-студии и др.) или обычных (беспрофильных) коллективов, но имеющих цель, представляющую дело жизни (например, поиск и увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, шефство над детским садом или Домом ребенка, благоустройство микрорайона и др.);

6) во взаимодействии педагогов и воспитанников нарушаются принципы обучения, воспитания или деятельности общественных организаций, в которых состоят воспитанники. Например, чаще других нарушаются такие принципы воспитания, как принципы целенаправленности педагогического процесса, систематичности, последовательности, учета возрастных и индивидуальных особенностей и др [1, с. 49]

Тактические ошибки выражаются в том, что при взаимодействии с воспитанниками выбирается неправильная педагогическая позиция и проявляются негативные характеристики стиля педагогической деятельности. О тактических ошибках можно говорить, когда:

1) при организации деятельности педагог берет на себя функции, которые могли бы (и должны бы) выполнить сами учащиеся. Например, составляет план работы коллектива, выполняет за ребят какую-нибудь работу (выпускает стенгазету), излишне опекает их в ситуациях, когда необходимы их самостоятельность и инициатива (при организации вечера отдыха, в походе), подменяет кого-либо из организаторов (дежурного и др.);

2) педагог неудачно (неадекватно ситуации) выбирает для себя роль в совместной деятельности. Например, становится ведущим в творческом деле, когда важнее, чтобы он выступил в качества эксперта при оценке творческих идей участников, или, наоборот, садится спокойно в жюри, когда ребятам необходима его помощь в проведении какого-нибудь конкурса;

3) педагог самоустраняется от организаторской деятельности, пускает все на самотек (Пусть делают все сами, у них же должно быть самоуправлениеサ);

4) педагог тяготеет к авторитарной позиции в системе взаимодействия с учащимися, осознавая на вербальном уровне необходимость демократизации школьной жизни [1, с. 49-50]

Логические ошибки — это действия, которые нарушают (искажают) общую логику организации деятельности, педагогического процесса. Логические ошибки проявляются:

1) в пропускании тех или иных этапов организации деятельности. Например, невключение детей в планирование их собственной деятельности, отсутствие подведения итогов и анализа проделанной работы;

2) в непоследовательности организаторской, педагогической позиции. Часто это бывает при предъявлении коллективу каких-либо организационных требований;

3) В отсутствии логики при выборе форм работы, определении их взаимосвязи и последовательности реализации. В этом случае совместная деятельность представляет собой случайный набор беспорядочно сменяющих друг друга форм работы, никак не учитывающих ни состояние развития коллектива (группы), ни соотношение интеллектуальной, эмоциональной и физической нагрузки участников педагогического процесса, ни взаимосвязь и сочетаний различных видов деятельности — познавательной, художественно-эстетической, трудовой, спортивной и т.д.;

4) в стихийности выбора форм взаимодействия с учащимися, обусловленной психологической неготовностью к варьированию этих форм (слабое владение приемами взаимодействия с классом как целостным субъектом, предпочтение групповых форм воспитательной работы при малоэффективном их применении на уроке) [1, с. 51]

К техническим ошибкам относятся организаторские промахи, связанные, как правило, с непродуманностью действий, как собственных, так и воспитанников, что приводит к снижению общего уровня организации деятельности и сказывается на ее результатах. Технические ошибки совершаются, когда:

1) педагог не продумывает выполнение того или иного действия, процедуры. Например, планируя детально содержание и ход проведения викторины, он может не продумать ее начало (что скажет, что сделает, прежде чем перейти к вопросам викторины) и окончание;

2) ребята не получают необходимой информации, объяснений, для того чтобы правильно выполнить какие-либо действия, педагог не обеспечивает их организующей информацией. Учитель может неправильно или неточно, неполно объяснить, как выполнять то или иное действие или работу, может или просто забыть что-то уточнить, напомнить, или сделать это несвоевременно, или посчитать, что никаких объяснений не требуется;

3) при выполнении деятельности забываются различные организационные мелочи (недооценивается важность размещения участников совместного дела, не используются возможности наглядности, при организации конкурса не подготавливаются призы и награды, не продумывается, как будут количественно оценены и подсчитаны результаты соревнования, состязания и т.п.) [1, с. 53]

Среди типичных причин совершения ошибок на технологическом уровне отметим: — отсутствие в базовой подготовке обучения технологиям (предпосылок к формированию технологичности); — существование барьеров в осознании необходимости работы с собой как основным педагогическим инструментом; — довольствование успешным применением локальных приемов и конкретных методик; — боязнь отказаться от собственного дидактического опыта; — неумение совместить с положительным результатом работы (стандартами) новые механизмы работы; — неготовность к новым формам отношений, являющихся частью новых технологий.

Отдельного внимания в деятельности современного педагога заслуживают этико-психологические ошибки в работе учителя. В педагогике такие ошибки рассматриваются в рамках дидактогении.

Дидактогения — это неблагоприятные последствия педагогических ошибок и отрицательного воспитательного воздействия и влияния, т. е. последствия нарушений педагогической деонтологии (т .е науки о педагогической этике) [2, с. 67]. Дидактогения — явление историческое. Еще в старину поняли ее пагубное влияние на обучение, и был даже сформулирован закон, согласно которому грубое, бездушное отношение учителя к ученику непременно приведет к отрицательным последствиям.

Дидактогения — уродливый пережиток авторитарной педагогики. И хотя теперь в школах не бьют, не унижают, не оскорбляют, а дидактогения кое-где сохранилась. Если учительница главное место отводит «порядку»: «Дети, сесть!», «Дети, руки!», «Выровняться!», «Дети, ноги!», то это весьма похоже на неуважение к личности. Дидактогения становится причиной отклоняющегося поведения, педагогической запущенности. Ярким примером неадекватного педагогического поведения может быть такой случай :

Евгения К. до 3-го класса была хорошисткой. Произошел инцидент. Учительница сказала, чтобы дети принесли деньги в уплату за обеды как обычно. Но Женя попросила у бабушки несколько большую сумму, прибавив к ней еще деньги на мороженое. Как-то бабушка, придя в школу, поинтересовалась, с чем связано увеличение платы за обеды… Когда все выяснилось, учительница в присутствии бабушки и всего класса объявила Женю «воровкой»: «У бабушки украла деньги!» После этого, когда Женя оказывалась объектом ее внимания, она каждый раз обязательно указывала на нее пальцем и громко говорила: «Вот она, воровка!» Девочка стала изгоем. Не могла отвечать урок. Не могла в классе выполнять работу. Жила сначала в состоянии тревожного ожидания, потом наступила общая заторможенность. Теперь учительница стала обзывать ее еще и «дурой». Однажды в присутствии класса она сказала практиканту, указывая на Женю: «А эту дуру не спрашивайте, все равно ничего не знает».

В результате у ребенка развилась депрессия, понадобилось вмешательство психолога. Это яркий пример педагогической ошибки, граничащей с профессиональной некомпетентностью – такие ошибки прошить нельзя и такому педагогу имеет смысл найти себе другое поле деятельности

В целом, можно говорить о том, что если аналитико-диагностические ошибки и методологические ошибки могут быть оправданы, исправлены, скорректированы, то этические ошибки – это, во многом, свидетельство отсутствия у педагога личностных качеств, необходимых для педагогической деятельности , и в случае частого возникновения ошибок подобного рода – речь должна идти об уходе из профессии.

Таким образом, педагог имеет право на ошибку, при условии последующей работы над ее исправлением, которая предусматривает непрерывную самооценку — оценку деятельности педагога, определение типа ошибок, их причин, способов устранения, а владение знанием о типологии ошибок формирует педагогическое видение ситуаций неуспеха профессиональной деятельности, задает подход к их анализу и профессиональной рефлексии.

Знание об ошибках может стать для педагога своеобразным инструментом коррекции своей профессиональной деятельности. В не меньшей степени оно необходимо также методистам и руководителям педагогических коллективов. Обращение к проблеме ошибок высвечивает проективный потенциал неуспеха, его диагностичность. Зная о существовании ошибок названных типов, можно не только фиксировать, но предупреждать и предотвращать их.

скачать файл: ошибки педагога

18.10.2019

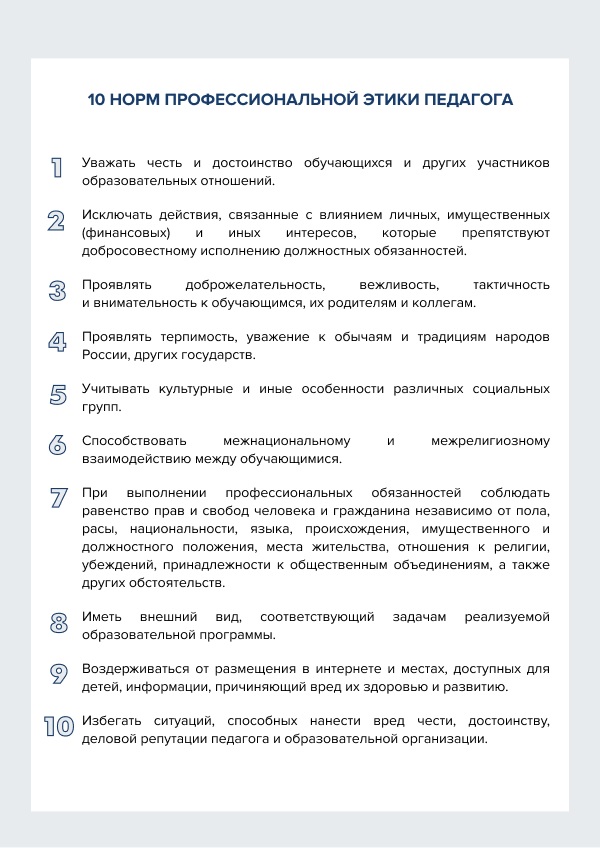

Как применять нормы профессиональной этики педагогов

Как применять нормы профессиональной этики педагогов

Елена Пуляева, старший преподаватель Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, к. ю. н.

Виктория Ярцева, юрист-редактор Системы Образование

Школы и детские сады должны разработать новый документ – положение о нормах профессиональной этики педагогов. Смотрите готовый образец и читайте, как внедрить нормы и как привлечь педагогов к ответственности за нарушение норм.

Какие документы по профессиональной этике принять

Закрепите нормы профессиональной этики в локальном акте, например, в специальном положении. Предварительно согласуйте документ с профкомом, если он есть. Разместите утвержденное положение на официальном сайте и информационных стендах.

Обновите должностные инструкции. Дополните их требованием к педагогам соблюдать положение. Включите обязанность работников соблюдать локальные акты в сфере профессиональной этики в Правила внутреннего трудового распорядка.

Минпросвещения и Профсоюз рекомендуют добавить пункт, который устанавливает право образовательной организации принимать локальные акты о нормах профессиональной этики педагогов, в коллективный договор. Однако юридически это не требуется. Школа и детский сад могут принимать любые локальные акты, даже если не зафиксировали это право в коллективном договоре (ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Так что вносить изменения необязательно.

Нормы профессиональной этики педагогов разработаны Минпросвещения и Общероссийским профсоюзом образования и направлены совместным письмом от 20.08.2019 № ИП-941/06/484.

Как ознакомить педагогов с нормами профессиональной этики

Ознакомьте педагогов с положением о нормах профессиональной этики, измененными должностными инструкциями и Правилами внутреннего трудового распорядка под подпись (абз. 10 ч. 2 ст. 22 ТК). Не забывайте знакомить с положением кандидатов на работу до того, как подписать трудовой договор (ч. 3 ст. 68 ТК).

Чтобы педагоги помнили нормы профессиональной этики, которые должны соблюдать, выдайте памятку. В ней – краткая выдержка из положения.

Как мотивировать педагогов соблюдать нормы профессиональной этики

Разработайте систему поощрения работников, которые соблюдают нормы профессиональной этики. Например, включите в критерии эффективности новый критерий – «соблюдение положения о нормах профессиональной этики». Учитывайте его, когда начисляете стимулирующие выплаты.

Внимание: за нарушение положения педагога нельзя депремировать, то есть полностью лишить премии или других стимулирующих выплат.

Стимулирующие выплаты начисляют по итогам оценки всех критериев эффективности. Нарушение положения не значит, что педагог не выполнил остальные критерии. Поэтому лишить его остальных стимулирующих выплат нельзя.

Что делать, если педагог нарушил нормы профессиональной этики

Если педагог нарушил нормы профессиональной этики, Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования рекомендуют рассмотреть случай на заседании комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений или комиссии по трудовым спорам.

Создать комиссию и рассмотреть спор помогут рекомендации «Комиссия по урегулированию споров: как сформировать и решать споры», «Как создать комиссию по трудовым спорам».

Если в школе или детском саду есть профком, включите в комиссию его представителей.

Напомните работнику, что он может обратиться в суд, если не согласен с решением комиссии или не хочет выполнять ее решение по другим причинам.

К какой ответственности привлечь педагога за нарушение норм

В зависимости от тяжести нарушения педагога можно привлечь к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности. Подробности смотрите в таблице.

Какая ответственность предусмотрена за нарушение норм профессиональной этики

|

Когда возникает |

Кто может привлечь |

Последствия для педагога |

|

Дисциплинарная ответственность |

||

|

Если работник не исполнил или ненадлежаще исполнил по своей вине трудовые обязанности (абз. 1 ч. 1 ст. 192 ТК). |

Образовательная организация как работодатель |

Педагог может получить дисциплинарное взыскание: замечание, выговор, увольнение |

|

Гражданско-правовая ответственность |

||

|

Если работник нарушил нематериальные блага или личные неимущественные права. Например, право на здоровье, достоинство личности, честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни и другие (п. 2 ст. 150 ГК) |

Родитель ребенка, чьи права на здоровье, достоинство личности, личную неприкосновенность были нарушены. |

Суд может потребовать от работника: |

|

Административная ответственность |

||

|

Если работник: |

Представители правоохранительных и других надзорных органов |

В зависимости от тяжести правонарушения педагог может понести одно из наказаний: |

|

Уголовная ответственность |

||

|

Если работник: |

Суд определяет виновность работника, вид и размер наказания |

Суд может вынести одно наказание или несколько: |

«Как применять нормы профессиональной этики педагогов». Е. В. Пуляева, В.Е. Ярцева

© Материал из Справочной системы «Образование».

Лесных Н.В.

Ошибки — специфический компонент любой

человеческой деятельности.

Педагогическая деятельность не является

исключением и протекает отнюдь не

безошибочно. Совершение педагогических

ошибок — явление далеко не редкое.

Несмотря на то, что педагогические

ошибки нельзя рассматривать как

однозначное зло, при определенных

условиях они могут рассматриваться

как диалектический путь познания истины,

тем не менее последствия их, как правило,

болезненны, а иногда и драматичны для

детей.

Коварство педагогической ошибки состоит

в том, что факт ее совершения педагогом

осознается весьма редко. Это делает

процесс устранения ее последствий

малоэффективным, а извлечение опыта

из ошибочной деятельности невозможным.

Профессионально-педагогическая

ошибка — это непреднамеренная

неправильность конкретных процедур

образования, проявляющаяся в

несоответствии этих процедур общепринятым

эталонам профессиональной педагогической

деятельности.

С точки зрения личностно-деятельностного

подхода, все разнообразие педагогических

ошибок можно разделить на две большие

группы:

♦

ошибки стратегии профессионально-педагогической

деятельности и

♦ ошибки тактики профессионально-педагогической

деятельности (рис. 14).

Первая группа ошибок характеризуется

тем, что они совершаются на этапе

прогнозирования предстоящей педагогической

деятельности; ошибки второй группы

совершаются непосредственно в процессе

педагогического взаимодействия с

учащимися — это ошибочные действия,

поступки, реакции.

В первой группе выделим ошибки

целеполагания и ошибки планирования.

К ошибкам педагогического целеполагания

относятся следующие.

1. Неосознанность педагогом целесообразного

характера педагогической деятельности.

Любая деятельность носит целенаправленный

характер, однако цель может быть не

осознана субъектом деятельности, а это

неизбежно ведет к стихийности в

работе. В этом случае педагог строит

свою работу на основе невыявленных,

неопределенных, случайных целей, что

приводит к неудачам, низкой эффективности

образования как результата

педагогической деятельности.

2. Ошибки методики целеобразования. Это

нарушения, допускаемые педагогом в

логике построения, формулирования,

взаимодействия, соподчиненности целей

разных уровней. Причиной подобных ошибок

является непонимание значимости или

неумение педагога трансформировать

цели более высокого уровня обобщенности

в цели собственной практической

деятельности. Неумение интериоризировать

внешние (глобальные) цели образования

во внутренние (цели собственной

профессиональной деятельности)

проявляется в неграмотных, недиагностируемых

формулировках целей. Чтобы предупредить

совершение таких ошибок, необходимо

осознать, что специфика педагогической

деятельности требует от педагога

личностного принятия социальной

задачи общества, творческого понимания

целей и задач, умения учитывать интересы

ребенка и преобразовывать их при

разработке цели учебной деятельности.

Для этого необходима специальная работа

учителя по освоению методики

целеобразования.

3. Ошибки планирования педагогической

деятельности. Они тесно связаны с

ошибками целеполагания, поскольку

эти два процесса протекают синхронно.

Выделять их в отдельную группу имеет

смысл лишь для более глубокого

понимания этого процесса.

Итак, ошибки планирования чаще всего

являются следствием ошибочного

целеполагания. Во-первых, принятие

ошибочной цели ведет к разработке

ошибочных способов ее реализации, что,

естественно, повлечет за собой ошибочную

практическую деятельность учителя.

Во-вторых, неосознанность целей

педагогической деятельности приводит

к стихийному планированию. К примеру,

в практике деятельности учителей

нередко наблюдается парадоксальный

факт, когда учителя сначала разрабатывают

план урока, а потом подгоняют, можно

сказать, «притягивают за уши» задачи

этого урока. При таком подходе, безусловно,

становятся ясными сетования ряда

учителей на необходимость заниматься

ненужной работой по «украшательству»

поурочного плана расписыванием

воспитательных, обучающих и развивающих

задач. Бессмысленность подобного

формального подхода очевидна.

Но как же удается учителям создать план

урока, миновав этап целеполагающего

планирования? Сделать это несложно.

Стихийное планирование предполагает

ориентацию на стереотипы, клише,

предлагаемые методическими

разработками, или перенесение опыта

других в опыт собственной деятельности

без творческого осмысления, без учета

индивидуальных особенностей учащихся,

их реальных учебно-познавательных

возможностей и потребностей, собственных

профессиональных возможностей,

собственного стиля педагогической

деятельности, реальных условий

протекания образовательного процесса.

Негативные последствия стихийного

планирования настолько очевидны,

что их можно оставить без комментариев,

оговорив только, пожалуй, одно: стихийное

планирование влечет за собой

невозможность для педагога понять

причины собственных промахов и достижений

и, как следствие, — существенное

усложнение процесса совершенствования

педагогической деятельности. Иногда

стихийно спланированная педагогическая

деятельность приносит положительные

результаты, однако это означает лишь

то, что учитель случайно не ошибся или

интуитивно, подсознательно реализовал

процесс целеполагания и планирования

грамотно. Так, может быть, в случае

развитой педагогической интуиции

нет смысла в осознании целеполагания

и планирования?

Полагаем, что это не так. Во-первых,

деятельность педагога является

профессиональной и, следовательно,

требует отчета в своей результативности

не на уровне ощущений, а на основе

принятых в науке показателей и критериев.

Учащиеся (воспитанники) тоже должны

быть включены в процесс целеполагания

и планирования собственной

учебно-познавательной деятельности.

Образовательный процесс носит, как

известно, двусторонний характер и

поэтому невозможен без активности

самих учащихся (воспитанников).

Спектр ошибок в методике планирования

представлен, в свою очередь:

а) ошибками в оценке соподчиненности и

последовательности или комплексности

реализации целей с точки зрения

достижения главной цели деятельности

учителя;

б) ошибочными представлениями о реальной

педагогической ситуации;

в) рассогласованием системы запланированных

мер с задачами деятельности, главной

целью;

г) отсутствием критериев и показателей

успешности планируемой деятельности

или просчетами в их выборе или разработке;

д) невнесением своевременных корректив

в запланированное вследствие

догматического восприятия плана;

е) внесением в запланированное

необоснованных изменений или

изменений, выходящих за рамки компетенции

и функционала учителя.

Существует категория педагогов-авантюристов

(по меткому определению В.Н.

Сороки-Росинского), которые, конечно

же, из благих побуждений стремятся

испробовать в своей работе все, что

встречают нового и заслуживающего,

по их мнению, внимания. Подобные педагоги

склонны самовольно вносить изменения

в содержание и методику обучения,

стихийно экспериментировать, предъявляя

к учащимся требования, например,

пользоваться вместо учебника их

собственными разработками уроков или

другими учебниками. В понимании данной

группы педагогов это и есть

педагогическое творчество. Это, по

нашему мнению, — педагогический произвол,

осуществляемый вследствие ошибочного

понимания характера и сути педагогического

творчества.

К ошибкам второй группы относятся

ошибки организации педагогического

взаимодействия, педагогического

общения, запредельно-этические

ошибки.

Остановимся на краткой характеристике

ошибок организации педагогического

взаимодействия на примере одной из их

разновидностей — ошибок дидактического

взаимодействия.

К этой группе ошибок относятся:

а) ошибки в собственной преподавательской

деятельности в ходе предъявления

содержания преподаваемого предмета

(методические просчеты);

б) ошибки организации и руководства

учебно-познавательной деятельностью

детей (ошибки педагогического

менеджмента).

Ошибки в собственной преподавательской

деятельности (методические просчеты)

проявляются как непонятное объяснение

темы, ее бессистемное изложение,

усложненная наукообразная речь учителя,

недостаточная или избыточная

эмоциональность изложения содержания

учебного материала, раскрытие темы

наспех, нерациональное использование

времени урока, неумелое и нецелесообразное

использование технических средств

обучения, ошибки в реализации методов

обучения.

Каждой из перечисленных ошибок можно

посвятить отдельную статью, поскольку

последствия подобного рода настолько

значительны, что заслуживают отдельного

рассмотрения.

Ошибки организации и руководства

учебно-познавательной деятельностью

учащихся по их характеру мы квалифицируем

также как методические просчеты.

Выделение их в отдельную подгруппу

обусловлено лишь тем фактом, что первая

группа ошибок возникает в деятельности

преподавателя по отношению к преподаванию

предмета и опосредованно влияет на

учащихся. Другая же категория ошибок

непосредственно связана с влиянием на

детей в процессе обучения. Эти ошибки

вызывают эмоциональные поведенческие

реакции учащихся, часто конфликтного

характера.

В книге В.И. Журавлева «Основы педагогической

конфтиктологии» данные ошибки учителей

описаны с позиции учащихся, что дает

возможность учителям посмотреть на

себя «со стороны» непосредственных и

главных участников образовательного

процесса.

«К числу осознаваемых школьниками

промахов учителя на уроках относятся

разнообразные отступления от требований

к организации контроля знаний учащихся.

Их прямые замечания сводятся к следующему:

♦ несогласие с нетерпимостью учителей

к сверхпрограммным знаниям в ответах

при опросе на уроках, к отступлениям

учащихся от стандартных моделей ответов

на вопросы учителя;

♦ возражения подростков против того,

что на уроках некоторых учителей

оценку «2» ставят за неподготовленность

к занятиям без учета причин этого;

♦ протест против того, что их стыдят

или им читают длинные нотации за

слабые ответы.

Возмущение подростков также вызывают:

♦ контрольные работы, проводимые

внезапно, без предупреждения;

♦ крикливые реакции на ответы учащихся

невпопад, неприемлемость элементов

шутки учащихся при опросе на уроках,

нервные крики учителей в ответ на отказ

подростка отвечать на их вопросы;

♦ проверка того, что не было задано, и

др.

Репутация учителя падает из-за нервной

реакции на рассуждения подростков, что

данный предмет в жизни пригодится не

всем и многие могут обойтись без того,

на что в школе затрачивается столько

времени; из-за неумения распределять

темы равномерно, в результате чего в

конце четверти начинается спешка.

Раздражение у подростков возникает,

когда они видят, как на уроке педагог

занимается посторонними делами, заполняет

какие-то бланки, жует. Бывают случаи,

когда класс становится свидетелем

межпедагогических (между педагогами.

— Т.Ю.) нервных дебатов непосредственно

на уроке» с. 81)

Будущие педагоги могут поразмышлять,

и, возможно, дополнить этот далеко не

полный список ошибок, но поразмышлять

не отстраненно, а личностно, и продумать

индивидуальные способы предупреждения

подобных ошибок в собственной

деятельности.

Ошибки педагогического общения

Характеризуя эту группу ошибок, следует

напомнить, что неправильное педагогическое

общение рождает у детей страх,

неуверенность, ослабление внимания,

памяти, нарушение динамики речи и, как

следствие, появление у них стереотипных

высказываний. У учеников снижаются

мотивация к учению, самостоятельность

мышления, увеличивается конформность

поведения. Кроме того, у детей сравнительно

быстро формируется устойчиво негативное

отношение к такому учителю, нередко

переносимое затем на преподаваемый

им учебный предмет.

В этой группе особо выделим перцептивные

ошибки педагога и, прежде всего; ошибки

субъективного восприятия обучающихся,

воспитанников.

а) Ошибка функционального восприятия

ребенка. Педагог часто воспринимает

ребенка искаженно, сквозь «фильтр», к

примеру, учебной деятельности, выделяя

только этот аспект. Хороший ребенок —

это успешный, послушный ученик;

соответственно, плохой ученик

воспринимается им как плохой ребенок.

Потребностно-мотивационная сфера,

характер, нравственность, успехи во

внеурочной или внепредметной сфере

деятельности остаются, к сожалению,

вне сферы внимания педагога. Это

одностороннее, обедняющее восприятие

личности ребенка затрудняет как

общее развитие ученика, так и его учебную

успешность, воспринимается им как обида,

несправедливость.

б) Ошибка стереотипного восприятия

ученика.

В ходе профессиональной деятельности

у педагогов неминуемо формируются

стереотипные образы, например,

«отличника», «двоечника» «троечника».

Они вызывают у учителя «эффект

ожидания». От «двоечника» не ждут

правильных ответов. Даже если они

прозвучат, это будет объяснено

случайностью, незамеченным списыванием,

подсказкой. «Троечнику» по инерции

поставят тройку, даже если прогресс

в освоении учебного предмета неоспорим,

а вот «отличника» легко развратить

инерционным прощением невыученного

урока и прочими поблажками.

Очень плохо, когда сами дети сживаются

с пришедшим извне образом. Навешивание

ярлыков ведет к появлению «синдрома

отличника» или к стремлению поддерживать

имидж хулигана как единственно возможному

для ребенка способу выражения несогласия

с оценкой собственной учебной

несостоятельности и т.п. Учительские

симпатии и антипатии отравляют детскую

жизнь также вследствие

«эмоционально-эстетического стереотипного

восприятия». Подсознательно симпатичный

нам ребенок (отвечающий индивидуальным

эталонам физической красоты, обаяния,

культуры) авансируется учительским

расположением, которого лишается

его антипод. Налицо неравная ситуация

комфортности детей в образовательном

процессе, организуемся конкретным

учителем.

Как преодолеть подобного рода ошибки?

Прежде всего, следует общаться с детьми

не только в ситуации урока, что позволит

учителю «открыть» неизвестные ему

достоинства и недостатки ребенка.

Кроме этого, формировать в себе такое

качество, как умение принимать детей

такими, какие они есть, признавать

за ними право на их уникальность,

формировать толерантность (терпимость)

к их индивидуальности, постоянно

контролировать себя на предмет проявления

симпатий и антипатий к ребенку.

г) Ошибки проецирующего восприятия.

Людям свойственно наделять других

собственными достоинствами и

недостатками. Учителям необходимо

помнить, что проекции — всегда только

их проекции, а не истинный образ ребенка.

Педагог должен быть умелым исследователем

детского мира, знающим об опасности

проецирующего восприятия. Предупредить

данную ошибку можно следующим образом

(до конца избежать ее практически

невозможно) — формировать нравственную

культуру педагога. Если личность учителя

отвечает высоким требованиям нравственности

и профессионализма, то приписывание

даже не свойственных ребенку позитивных

проявлений может иметь положительный

эффект; если проецируются несвойственные

ему негативные проявления, то может

возникнуть эффект сбывающегося

пророчества.

Чем чаще педагог контактирует с ребенком,

тем больше он накапливает информации

о нем, о его личностном своеобразии,

тем меньше опасность впасть в ошибку

проецирующего восприятия.

д) Ошибка инерционного восприятия как

результат избыточной информации.

Тесные контакты с учеником притупляют

критичность восприятия, что ведет к

предвзятости и несправедливости со

стороны учителя. Как избежать этой

ошибки? Метод компетентных судей поможет

вам в этом, как, впрочем, и другие методы

психолого-педагогической диагностики

личности.

И, наконец.

е) Ошибки инфантильного восприятия,

являющиеся следствием нравственной

незрелости, низкой педагогической

культуры учителя. Инфантильное восприятие

— вариант «психологической защиты»

профессионально несостоятельных

учителей. Проявляется эта ошибка в

обвинении в своих просчетах не себя, а

своих учеников. Дети воспринимаются

таким педагогом как угроза собственному

благополучию: дерзкие и непослушные,

заносчивые, стремящиеся подорвать его

авторитет и т.д. Неважно, чем — тем, что

они демонстрируют более глубокие знания,

чем у учителя, или проявляют незнание

предмета, якобы доказывая некометентность

преподавателя. Иными словами, «врагами»

педагога могут стать как «знайки», так

и «незнайки», как «зазнайки», так и

«серые мышки». А с врагами принято

воевать. И учитель открывает «военные

действия»: придирки, унижения, обиды и

жалобы родителям и администрации,

стремление избавиться от самых

«беспокойных», перевести в другой класс,

а лучше — в другую школу и т.п.

Полагаем, что если учитель заметил в

себе отношение к детям как к угрозе

собственному профессиональному

благополучию, или это заметили другие,

есть смысл принять решение об уходе

из педагогической профессии (если

попытки повысить собственную самооценку

не за счет унижения детей быстрых

результатов не дают).

К коммуникативным ошибкам общения

относятся и создание коммуникативных

барьеров, препятствий для комфортного

и продуктивного общения учителя с

учениками (нарушение комфортной дистанции

общения — чрезмерное удаление от

ученика или приближение к нему, физические

барьеры, воздвигаемые между учителем

и классом, — учитель отгораживается

учительским столом, «прячется» за

ним как правило из-за боязни класса,

из-за боязни допустить фактическую

ошибку, оторвавшись от конспекта

урока и т.п.), демонстрация своего

превосходства перед детьми, запугивание

(например, фразой: «До экзамена осталось

мало времени, с вашими знаниями не

представляю, как вы их сдадите»),

заигрывание с классом, панибратство

с учащимися, чрезмерная строгость и пр.

Особо выделим группу так называемых

запредельно-этических ошибок. В

строгом смысле это даже не ошибки, а

реализованные педагогические

противопоказания, т.е. факты, случаи,

явления, заведомо приводящие к

отрицательному результату, о чем

педагогу, безусловно, известно.

Термин «запредельно-этические ошибки»

используется нами для обозначения

грубых антипедагогических форм поведения

педагогов в образовательном процессе

по причине их невоспитанности.

Бестактность, игнорирование правовых

норм человеческого взаимодействия

имеют место в ситуации иллюзии

безнаказанности, поскольку дети не

имеют возможности в полной мере защитить

свои права в образовательном процессе.

К таким педагогическим правонарушениям

с полным основанием можно отнести

оскорбления учителями учеников и их

родителей, рукоприкладство (любые

формы проявления физической агрессии),

насмешки, бестактные замечания по поводу

внешности и личной жизни учеников и

их родителей, дурные привычки и

пристрастия «педагогов».

З

апредельно-этические

ошибки совершаются далеко не большей

частью педагогов, но тот факт, что они

встречаются в реальной педагогической

действительности, не дает права их

замалчивать, а серьезность их последствий

диктует необходимость формирования к

ним нетерпимого отношения со стороны

как общественности (прежде всего

родителей), так и администрации

образовательного учреждения.

Существуют специфические причины

совершения педагогических ошибок,

обусловленные самим характером

педагогической деятельности (рис. 15).

К ним могут быть отнесены следующие

явления. Длительное пребывание педагога

в роли главной фигуры организации

жизнедеятельности детей формирует