СЛОВАРИК ПАРОНИМОВ

А

АБОНЕМЕНТ — АБОНЕНТ Абонемент. Документ, предоставляющий право на обслуживание, пользование чем-либо, а также само право на это: библиотечный абонемент; абонемент в театр; абонемент на концерт. Абонент. Тот, кто пользуется абонементом: абонент библиотеки, телефонной сети; абонент не отвечает; аккуратный абонент.

Б

БЕСТАЛАННЫЙ — БЕСТАЛАНТНЫЙ Бесталанный. Несчастный, обездоленный (народно-поэтич.): бесталанный (-ая) человек, друг, головушка, судьба, участь, любовь. Бесталантный. Не имеющий таланта, бездарный: бесталантный (-ая) писатель, художник, книга, специалист, критик, инженер.

БРОДЯЖИЙ — БРОДЯЧИЙ Бродяжий. Относящийся к бродяге; принадлежащий, свойственный бродяге: бродяжий облик, характер, нрав, друг. Бродячий. Постоянно передвигающийся с места на место, кочующий: бродячий (-ая) музыкант, натура, труппа, охотник.

БУДНИЙ — БУДНИЧНЫЙ Будний. Не праздничный, рабочий: будний (-яя, -ее) день, время, пора. Будничный. Предназначенный для будней, повседневный, обыденный: будничный (-ое, -ые) труд, дело, событие, заботы, платье, костюм; а также: однообразный, беспросветный, серый, безрадостный: будничный (-ая, -ое) голос, атмосфера, ответ, жизнь.

В

ВДОХНУТЬ (ВДЫХАТЬ) — ВЗДОХНУТЬ (ВЗДЫХАТЬ)Вдохнуть. Вобрать дыханием: вдохнуть свежий воздух, кислород, дым, запах цветов. В переносном значении: вдохнуть силы в товарища. Вздохнуть. Делать вздохи: вздохнуть с облегчением: а также: отдохнуть, передохнуть: вздохнуть после беготни.

ВОИНСТВЕННЫЙ — ВОИНСТВУЮЩИЙ Воинственный. Обладающий воинским духом, храбрый: воинственный (-ая, -ое, -ые) народ, кочевники, страна, племена, государство; а также: свойственный воину, решительный, готовый к столкновению: воинственная осанка, воинственные нападки, воинственный характер, тон, спор. * Паронимы (греч.) — разные по смыслу, но близкие по звучанию слова. Сходство паронимов может привести к ошибкам в речи. (Примеч. ред.)

Воинствующий. Активный, непримиримый: воинствующий безбожник, гуманист, обыватель, идеализм, материализм.

ВОСПОМИНАНИЕ — НАПОМИНАНИЕ Воспоминание. Мысленное воспроизведение чего-нибудь, сохранившегося в памяти: воспоминание о спектакле; будить воспоминания; предаваться воспоминаниям; а также: записки или рассказы о прошлом: литературные воспоминания, писать воспоминания. Напоминание. Обращение, напоминающее о чем-нибудь: вторичное напоминание, напоминание директора, не дожидаться напоминания.

Г

ГАДКИЙ — ГАДЛИВЫЙ Гадкий. Очень плохой, мерзкий; вызывающий отвращение: гадкий человек, поступок; гадкая ложь, сигара, погода. Гадливый. Полный отвращения, брезгливости к кому- или чему-нибудь: гадливый жест, взгляд: гадливое чувство, животное.

ГАРАНТИЙНЫЙ — ГАРАНТИРОВАННЫЙ Гарантийный. Содержащий гарантию, служащий гарантией: гарантийный (-ая, -ое, -ые) ремонт, мастерская, страхование, срок, обязательство, паспорт, ценные бумаги. Гарантированный. Поддержанные законом, приказом: гарантированные права: гарантированная оплата: а также: обеспеченный — в сочетании со словами: доход, заработок, отдых, старость, будущее.

ГАРМОНИЧЕСКИЙ — ГАРМОНИЧНЫЙ Гармонический. Относящийся к гармонии (муз.): гармонический (-ая, -ое, -ие) мажор, тоны, ноты, обработка, стиль, сопровождение) а также: соразмерный, исполненный гармонии: гармонический (-ая, -ое, -ие) человек, фигура, общество, пропорции, целое, развитие. Гармоничный. То же, что гармонический в значении: соразмерный, исполненный гармонии. Гармоничный человек; гармоничное общество; гармоничный спектакль, стих.

ГЕРОИЗМ — ГЕРОИКА — ГЕРОЙСТВО Героизм. Героический дух, образ действий, присущий герою: трудовой героизм; героизм народа; женский героизм; героизм партизан. Героика. Героическое содержание, героическая сторона в деятельности, событиях: героика борьбы, труда, жизни, будней, эпохи, времени. Геройство. Геройское поведение: проявить геройство: геройство солдата; истинное геройство, хвастаться геройством.

ГИПОТЕЗА — ГИПОТЕТИЧНОСТЬ Гипотеза. Научное предположение, еще не доказанное: выдвинуть гипотезу: научная гипотеза; несостоятельность гипотезы;

фантастическая гипотеза; гипотеза о происхождении жизни. Гипотетичность. Предположительность: гипотетичность суждения, версии, утверждения, теории.

ГЛАВНЫЙ — ЗАГЛАВНЫЙ Главный. Самый важный, основной: главная улица, проблема, мысль, забота, роль; а также: старший по положению: главный врач, бухгалтер. Заглавный. Относящийся к заглавию, служащий заглавием: заглавный (-ая) лист, страница, роль, рассказ, буква.

ГНЕВЛИВЫЙ — ГНЕВНЫЙ Гневливый. Склонный к гневу, вспыльчивый: гневливый (-ая, -ое) человек, старик, начальник, натура, характер, существо. Гневный. Охваченный гневом: о любом человеке в состоянии гнева; а также: вызванный гневом, выражающий гнев: гневный взгляд, тон, ответ, протест.

ГОЛОСИСТЫЙ — ГОЛОСОВОЙ Голосистый. Обладающий сильным, звучным голосом: голосистый (-ая, -ые) парень, певица, командир, дуэт, толпа, соловей. Голосовой. Относящийся к голосу: голосовые связки, данные, мышцы, упражнения.

ГОРДЕЛИВЫЙ — ГОРДЫЙ Горделивый. Выражающий собственное превосходство и достоинство, надменный: горделивая осанка, походка, улыбка, женщина, душа. Гордый. Исполненный чувства собственного достоинства: гордый человек, характер, вид.

ГОРДОСТЬ — ГОРДЫНЯ Гордость. Чувство собственного достоинства, самоуважения: чувство гордости; национальная гордость; исполненный гордости, девичья гордость. Гордыня. Непомерная гордость: гордыня непомерная, проклятая; гордыня выскочки, юнца.

ГУМАНИЗМ — ГУМАННОСТЬ Гуманизм. Гуманность, человечность в общественной деятельности, в отношении к людям: подлинный гуманизм; христианский гуманизм; проповедовать, отстаивать гуманизм; бороться за гуманизм; а также: прогрессивное движение эпохи Возрождения, имевшее целью освобождение личности от феодального и церковного гнета: итальянский гуманизм; гуманизм Франции; сторонник гуманизма. Гуманность. То же, что гуманизм в значении: человечность, доброе отношение к кому-либо: гуманность врача, победителя; слезливая гуманность; чувство гуманности; глашатай гуманности.

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ — ГУМАННЫЙ Гуманистический. Относящийся к гуманизму, к гуманисту (в знач.: сторонник, представитель гуманизма); свойственный гуманизму: гуманистический (-ая, -ое, ие) роман, книга, драматургия, наука, идея, мысль, общество, принципы, убеждения, цель: а также: относящийся к гуманизму как к течению эпохи Возрождения: гуманистический идеал, принцип. Гуманный. Человечный, отзывчивый, культурный: гуманный человек, закон, строй, принцип; гуманная мысль, наука, реформа, профессия.

Д

ДАРЕНЫЙ — ДАРОВОЙ Дареный. Полученный в качестве подарка: дареная вещь; дареный конь. Даровой. Получаемый даром, бесплатно: даровой проезд, труд, плотник, хлеб, спектакль, билет.

ДВИГАТЕЛЬ — ДВИЖИТЕЛЬ Двигатель. Машина, превращающая какой-либо вид энергии в механическую, приводящая в движение что-либо: паровой двигатель; двигатель внутреннего сгорания; ракетный двигатель; а также: сила, содействующая росту, развитию (переносное значение): труд — двигатель науки и культуры; двигатель прогресса; мощный двигатель. Движитель (спец.). Устройство, обеспечивающее движение (винт самолета, колесо автомобиля): движитель автомобильный, судовой, мощный.

ДВОЙНОЙ — ДВОЙСТВЕННЫЙ – РАЗДВОЕННЫЙ Двойной. Вдвое больше: двойная порция; двойная забота; двойная цена; также: состоящий из двух предметов, частей: двойная подкладка; двойное дно; двойная фамилия; а также: двойственный, двуличный: двойная политика, так- тика, игра. Двойственный. Склоняющийся и в одну, и в другую сторону; противоречивый: двойственное отношение, мнение, чувство, поведение. Раздвоенный. Разделившийся надвое: раздвоенное копыто, раздвоенный подбородок; а также: утративший внутреннее единство: раздвоенное сознание; раздвоенный персонаж; раздвоенная мысль.

ДЕЛОВИТЫЙ — ДЕЛОВОЙ — ДЕЛЬНЫЙ Деловитый. Толковый, серьезный, предприимчивый: деловитый работник; деловитый вид; деловитая походка. Деловой. Относящийся к служебной деятельности, работе: деловой (-ая, -ое, -ые) разговор, заседание, язык, соображения, тайна, качества, документы. Дельный. Способный к серьезной работе: дельный работник, хозяин, малый; а также: серьезный, заслуживающий внимания: дельный проект: дельное исследование; предложение.

ДЕФЕКТИВНЫЙ — ДЕФЕКТНЫЙ Дефективный. Имеющий физические или психические недостатки: дефективный ребенок. Дефектный. Испорченный, с дефектом: дефектное изделие; дефектный экземпляр книги.

ДИНАМИКА — ДИНАМИЧНОСТЬ Динамика. Раздел механики, изучающий законы движения тел: газовая динамика; динамика твердого тела; лекции по динамике; а также: ход развития, изменения какого-нибудь явления: динамика бюджета; динамика повествования; динамика процесса; а также: движение, действие, развитие: динамика сюжета, событий. Динамичность. Насыщенность движением, действием: динамичность танца, игры актера, повествования, диалога, ритма.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ – ДИПЛОМАТИЧНЫЙ Дипломатический. Относящийся к дипломатии и к дипломату: дипломатический (-ая, -ое, -ие) представитель, отношения, служба, корпус, этикет, неприкосновенность, скандал; а также: тонко рассчитанный, ловкий, уклончивый: дипломатический ответ, поступок, шаг, ход. Дипломатичный. То же, что дипломатический во втором значении: дипломатичный ответ, поступок, шаг, ход; а также: осторожный, мягкий, вежливый: дипломатичный человек.

ДЛИННЫЙ — ДЛИТЕЛЬНЫЙ Длинный. Имеющий большую длину; рост: длинная палка; длинный переулок; длинный мужчина (разг.); а также: продолжительный: длинный доклад; длинная пауза; длинная песня. Длительный. Долго продолжающийся: длительный (-ая, -ое, -ые) срок, борьба, осада, перемирие, пребывание, молчание, дружба, поиски, лечение.

ДОБРОТНЫЙ — ДОБРЫЙ Добротный. Доброкачественный, прочный: добротный товар, костюм, дом; а также: обладающий высокими показателями: добротный урожай, ужин. Добрый. Делающий добро, несущий благо, близкий, благородный: добрый человек, характер, взгляд, поступок, приятель.

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ — ДОВЕРЧИВЫЙ Доверительный. Выказывающий доверие кому-, чему-либо: доверительный тон, голос, жест, взгляд. Доверчивый. Легко доверяющий; основанный на доверии: доверчивый ребенок, зверь, нрав, взгляд, жест, тон, вопрос.

Е

ЕДИНИЧНЫЙ — ЕДИНСТВЕННЫЙ – ЕДИНЫЙ Единичный. Только один, единственный; отдельный: единичный случай, эпизод, прогул.Единственный. Только один: единственный сын, друг, предмет, день, факт, театр. Единый. Общий, объединенный: единый порыв, фронт, план; а также в отрицательных конструкциях: один: ни единого слова.

Ж

ЖЕЛАННЫЙ — ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ Желанный. Такой, которого желают, которого очень ждут: желанный гость; желанная весть; желанное будущее; а также: милый, дорогой: желанный друг, сын. Желательный. Нужный, соответствующий желаниям, интересам: желательное решение, событие, качество, событие; желательный гость, разговор.

ЖЕСТКОСТЬ — ЖЕСТОКОСТЬ Жесткость. Твердость, грубость (о предмете): жесткость волос, ткани; а также: строгость, безоговорочность (перен.): жесткость мер, характера, игры; жесткость в голосе. Жестокость. Безжалостность, беспощадность: жестокость борьбы, расправы, правды; склонность к жестокости; жестокость дикарей.

ЖИЗНЕННЫЙ — ЖИТЕЙСКИЙ Жизненный. Относящийся к жизни: жизненные условия, противоречия; жизненный опыт, процесс, путь; также: близкий к жизни, к действительности: жизненный образ, рассказ; жизненные декорации: а также: важный для жизни, общественно необходимый: жизненный вопрос жизненная необходимость; жизненные интересы. Житейский. Обыденный, свойственный повседневной жизни: житейские хлопоты, будни, мелочи.

ЖУЛИКОВАТЫЙ — ЖУЛЬНИЧЕСКИЙ Жуликоватый. Склонный к жульничеству: жуликоватый человек; а также: свойственный жулику, плутовской: жуликоватый вид, смех. Жульнический. Относящийся к проявлению жульничества: жульнический (-ал,

-ое) трюк, дело, махинация, уловка.

З

ЗАЩИТИТЕЛЬНЫЙ — ЗАЩИТНЫЙ Защитительный. Содержащий в себе защиту: защитительная речь. Защитный. Защищающий от чего-нибудь: защитная броня, маска; а также: цвета хаки: защитная ткань, гимнастерка.

И

ИДЕАЛИСТИЧЕСКИЙ – ИДЕАЛИСТИЧНЫЙ Идеалистический. Относящийся к идеализму как философскому направлению: идеалистическая философия, сущность. Идеалистичный. Мечтательный, идеализирующий действительность: идеалистичный человек, юноша.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ Исполнительный: Относящийся к исполнению: исполнительный орган, комитет; исполнительная власть; а также: старательный: исполнительный работник, секретарь. Исполнительский. Относящийся к исполнению художественного произведения (муз., лит., театр.): исполнительский стиль, состав; исполнительское мастерство.

К

КОНСТРУКТИВНЫЙ – КОНСТРУКТОРСКИЙ Конструктивный. Относящийся к конструированию чего-либо: конструктивная схема, деталь; конструктивные изменения: а также: плодотворный: конструктивная критика; конструктивное предложение; конструктивный план. Конструкторский. Относящийся к конструктору, связанный с конструированием: конструкторское бюро, помещение, решение, конструкторский проект, инструмент; конструкторская ошибка.

Л

ЛАКИРОВАННЫЙ — ЛАКИРОВОЧНЫЙ – ЛАКОВЫЙ Лакированный. Покрытый лаком: лакированная мебель, кожа. Лакировочный. Предназначенный для лакировки: лакировочная машина, мастерская; а также: замазывающий недостатки, приукрашивающий: лакировочный фильм, рассказ, доклад. Лаковый. Относящийся к лаку: лаковое производство; также: содержащий лак: лаковая краска; а также: блестящий: лаковые крылья бабочки, бока автомобиля.

ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ — ЛАСКОВЫЙ Ласкательный. Выражающий ласку: ласкательное слово, имя, значение: ласкательная улыбка (имеет книжный оттенок). Ласковый. Полный нежности, ласки: ласковый человек, зверь; ласковая улыбка, речь; ласковые глаза: а также: о явлениях природы, времени суток: ласковый дождь; ласковое утро.

ЛЕСИСТЫЙ — ЛЕСНОЙ Лесистый. Заросший лесом: лесистая местность, гора. Лесной. Относящийся к лесу, расположенный или происходящий в лесу: лесной аэродром, пожар; лесная чаща, дорога; лесные насаждения; также: растущий, живущий в лесу: лесной зверь; лесные ягоды; а также: относящийся к лесоводству: лесной институт; лесное хозяйство.

ЛИРИЧЕСКИЙ — ЛИРИЧНЫЙ Лирический. Относящийся к лирике как роду поэзии: лирический поэт, герой; лирическая поэзия; также: проникнутый эмоциями, полный чувства: лирическое настроение, отступление; лирическая песня; а также: нежный по тембру (голос): лирический тенор. Лиричный. Проникнутый лиризмом, задушевностью: лиричный тон; лиричное произведение, стихотворение; лиричная симфония.

ЛОГИЧЕСКИЙ — ЛОГИЧНЫЙ Логический. Относящийся к логике как науке: логические категории; логический закон; также: основанный на законах логики: логическое доказательство, мышление; а также: закономерный: логический вывод, конец; логическая связь. Логичный. То же, что логический в значении: основанный на законах логики: логичный вывод; логичные доводы: также: поступающий, рассуждающий правильно, последовательно: логичный человек; быть логичным; а также: последовательный, разумный: логичный вопрос, ход, шаг, ответ; логичное поведение.

М

МАКСИМАЛИСТСКИЙ – МАКСИМАЛЬНЫЙ Максималистский. Проявляющий чрезмерную крайность: максималистские требования, лозунги, настроения, выходки. Максимальный. Наибольший, наивысший: максимальный объем, размер, максимальное количество, напряжение, внимание.

МАСЛЕНЫЙ — МАСЛЯНЫЙ Масленый. Смазанный, пропитанный маслом, запачканный маслом: масленый блин; масленая бумага, каша; масленые руки, губы,; также: льстивый, заискивающий: масленая улыбка; масленый голос: а также: чувственный, сластолюбивый: масленый взгляд. Масляный. Относящийся к маслу, состоящий из масла: масляное пятно; масляный чад; также: работающий на масле, с помощью масла: масляный насос; масляная лампа; а также: исполненный красками, растертыми на масле: масляная живопись; масляная картина.

Н

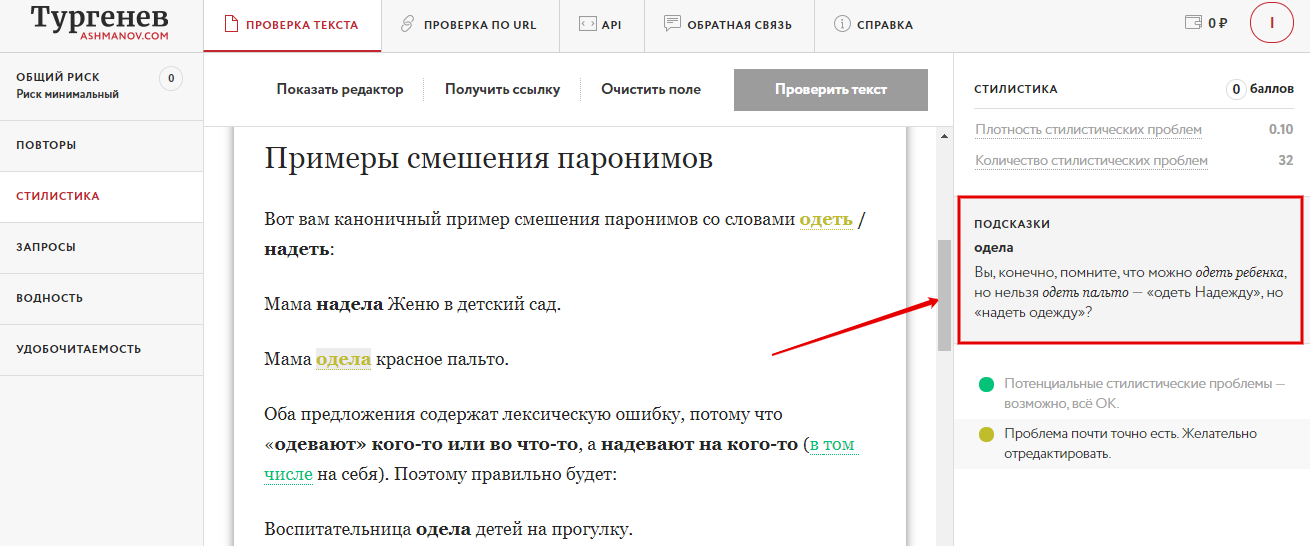

НАДЕТЬ (НАДЕВАТЬ) — ОДЕТЬ (ОДЕВАТЬ) Надеть. Покрывать одеждой тело: надеть пальто, шапку, перчатки, обувь; а также: прикрепить, приладить, насадить (продевая или накалывая): надеть ордена, коньки, галстук, очки, ружье, рюкзак, седло, кольцо, наживку. Одеть. Покрыть кого-нибудь одеждой, покрывалом: одеть ребенка; одеть одеялом; а также: покрыть собой, окутать (о тумане, мраке): одеть асфальтом, бетоном, листвой, снегом, мраком, тучами, туманом.

НЕВЕЖА — НЕВЕЖДА Невежа. Грубый, невоспитанный человек. Невежда. Малообразованный, несведущий человек.

НЕСТЕРПИМЫЙ — НЕТЕРПИМЫЙ Нестерпимый. Невыносимый: нестерпимая боль, жара; нестерпимый голод, холод; нестерпимое горе. Нетерпимый. Такой, с которым нельзя мириться: нетерпимое положение, поведение, обращение: а также: лишенный терпимости, не считающийся с чужим мнением: нетерпимый человек; нетерпим к чужому успеху.

О

ОБИДНЫЙ — ОБИДЧИВЫЙ Обидный. Оскорбительный, причиняющий обиду: обидное замечание; обидный совет; обидная речь: а также: досадный, неприятный (разг.): обидный просчет, недосмотр. Обидчивый. Легко обижающийся: обидчивый человек, характер.

ОБОСНОВАТЬ (ОБОСНОВЫВАТЬ) — ОСНОВАТЬ (ОСНОВЫВАТЬ) Обосновать. Подкрепить доказательствами: обосновать точку зрения, гипотезу, претензию. Основать. Положить начало, учредить: основать город, музей, театр; а также: построить на основе чего-либо: основать взгляды, выводы, теорию, надежды на чем-либо: на знании, предположении, недоразумении и т. д.

ОПАСЛИВЫЙ — ОПАСНЫЙ Опасливый. Настороженный, недоверчивый: опасливый человек, взгляд, жест. Опасный. Сопряженный с риском: опасное задание; опасная дорога, низина; а также: способный причинить вред: опасный враг, преступник, зверь, разговор, жест.

ОСВОИТЬ (ОСВАИВАТЬ) — УСВОИТЬ (УСВАИВАТЬ) Освоить. Вполне овладеть чем-нибудь, научившись пользоваться: освоить производство, профессию, технологию; также: воспринять, запомнить: освоить наследие прошлого, материал, тему, язык, сообщение; а также: обжить, включить в хозяйственный обиход: освоить пустыню, целину, участок. Усвоить. Сделать свойственным, привычным для себя: усвоить новый обычай, взгляды, привычку, тон; также: поняв, запомнить как следует: усвоить книгу, лекцию, теорию; а также: поглотив, переработать в себе: усвоить пищу, витамины, удобрение.

ОТБОРНЫЙ — ОТБОРОЧНЫЙ Отборный. Отобранный, лучший по качеству: отборный товар, лен, уголь; а также: неприличный: отборная брань, ругань. Отборочный. Служащий для отбора кого-, чего-либо: отборочный матч, турнир; отборочная комиссия.

П

ПАМЯТЛИВЫЙ — ПАМЯТНЫЙ Памятливый. Обладающий хорошей памятью: памятливый человек, ученик. Памятный. Сохранившийся в памяти, незабываемый: памятная дата, встреча, поездка; памятный год; а также: служащий для запоминания; напоминания, памятная книжка, памятный значок.

ПОЖАР — ПОЖАРИЩЕ Пожар. Пламя, уничтожающее что-нибудь: лесной пожар; а также (перен.): яркое, бурное проявление, быстрое и широкое распространение: пожар чувств, пожар войны. Пожарище. Место, где был пожар.

ПОКРЫТЬ (ПОКРЫВАТЬ) — УКРЫТЬ (УКРЫВАТЬ)Покрыть. Положить сверху: покрыть дом крышей: покрыть ребен- ка одеялом: покрыть голову платком. Укрыть. Закрыть со всех сторон, закутать: укрыть одеялом.

ПОЛОВИННЫЙ — ПОЛОВИНЧАТЫЙ Половинный. Составляющий половину: половинная доля, цена. Половинчатый. Лишенный цельности, последовательности, не решающий полностью: половинчатый человек; половинчатое решение; половинчатая мера.

ПРЕДОСТАВИТЬ (ПРЕДОСТАВЛЯТЬ) — ПРЕДСТАВИТЬ (ПРЕДСТАВЛЯТЬ) Предоставить. Отдать в распоряжение, пользование:, предоставить квартиру, заем, кредит, свободу, слово, возможность; а также: дать право, возможность сделать: предоставить решить дело, вести спор, определить цену. Представить. Доставить, предъявить, сообщить: представить отчет, проект, характеристику, свидетеля, соучастника; также: познакомить: представить гостя, лектора; также: выдвинуть, предложить: представить к награде, к ордену, к званию, на соискание премии; также: причинить, создать: это не представляет затруднений. Работа представляет значительный интерес; также: изобразить, показать: представить чудаком, героем; а также: воспроизвести, изобразить: представить пение птиц, походку, манеру говорить.

ПРЕЕМНИК — ПРИЕМНИК Преемник. Чей-нибудь продолжатель; тот, кто занял чье-нибудь место: выбрать себе преемника; преемники Петра Первого. Приемник. Устройство для приема сигналов, речи, изображения и т. п.: детекторный приемник, радиоприемник; а также: учреждение, куда временно помещают кого-либо: детский приемник.

ПРИМЕТЛИВЫЙ — ПРИМЕТНЫЙ Приметливый. Наблюдательный, все замечающий: приметливый человек, ум. Приметный. То же, что заметный: приметная внешность, вещь, манера: приметный человек, ученый.

Р

РЕШИМОСТЬ — РЕШИТЕЛЬНОСТЬ Решимость. Смелость, готовность принять и осуществить решение: проявить решимость; решимость во взгляде; решимость бойца; решимость помочь: твердая решимость. Решительность. Твердость, непреклонность: решительность взгляда, поступка, характера; с решительностью сказать.

С

СКРЫТНЫЙ — СКРЫТЫЙ Скрытный. Избегающий откровенности, не рассказывающий о себе: скрытный человек, характер: а также: не обнаруживающий себя, тайный: скрытный образ жизни, враг, доброжелатель. Скрытый. Не обнаруживаемый явно, скрываемый: скрытый смысл, намек, гнев; скрытая любовь, вражда; а также: внешне незаметный: скрытый недуг, темперамент; скрытые возможности, резервы.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ — СМЕРТНЫЙ Смертельный. Имеющий своим исходом смерть: смертельная болезнь, рана; также: крайне ожесточенный, ведущий к полному поражению: нанести смертельный удар врагу; смертельная борьба; также: крайний, предельный: смертельный ужас, холод, враг; смертельная обида, усталость: а также: сопутствующий смерти: смертельная агония. Смертный. Относящийся к смерти (устар.): смертный, час на смертном одре; также: подверженный смерти: все люди смертны; также: лишающий жизни: смертный приговор, смертная казнь; а также: очень сильный: смертная скука, жара (разг.).

СОГЛАСОВАНИЕ – СОГЛАСОВАННОСТЬ Согласование. Приведение в нужное соотношение, соответствие с чем-нибудь; обсуждение и выработка единого мнения; получение согласия: согласование действий, решений, повестки собрания; сделать без согласования с директором. Согласованность. Соответствие, единство, взаимное согласие, слаженность: согласованность вопроса, проекта, движений, усилий; согласованность в работе, в танце.

Т

ТЕМА — ТЕМАТИКА Тема. Предмет, основное содержание: тема романа, доклада, фильма, беседы, спора. Тематика. Совокупность тем: тематика современных песен; научная тематика; литературная тематика; тематика романа, симпозиума.

ТИПИЧНЫЙ — ТИПОВОЙ Типичный. Обладающий особенностями, свойственными какому-нибудь типу, характерный: типичный ученый, случай; типичное явление, лицо. Типовой. Являющийся типом, образцом: типовой бланк, проект; а также: соответствующий определенному типу, образцу; стандартный: типовая школа, мебель, электростанция.

Ф

ФАКТ — ФАКТОР Факт. Событие, явление, случай, реальность: изложить факты; исторический факт; возмутительный факт: а также: наличие чего-либо: факт существования, борьбы, победы, обмана, участия. Фактор. Момент, существенное обстоятельство в каком-нибудь процессе, явлении: учитывать фактор времени; немаловажный фактор; фактор внезапности.

Х

ХИЩНИЧЕСКИЙ — ХИЩНЫЙ Хищнический. Свойственный хищнику, грабительский: хищнический инстинкт; хищнический образ жизни; хищническая торговля; хищнический капитал; а также: бесхозяйственный, преследующий цели ближайшей выгоды: хищническая вырубка леса; хищнический лов рыбы. Хищный. Поедающий других животных: хищный зверь; хищные рыбы; а также: жадный, кровожадный, агрессивный: хищный вид, оскал; хищные глаза; хищная натура, походка.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ – ХУДОЖНИЧЕСКИЙ Художественный. Относящийся к искусству: художественное творчество, произведение; художественная литература; также: относящийся к деятельности в области искусства: художественная интеллигенция, школа; а также: отвечающий требованиям искусства, эстетического вкуса: художественные достоинства романа; художественный вкус, образ. Художнический. Относящийся к художнику; к занятию художника: художнический гений, труд, клуб, реквизит; а также: свойственный, присущий художнику: художнический взгляд; художническая требовательность, небрежность, обработка.

Ц

ЦЕЛЫЙ — ЦЕЛЬНЫЙ Целый. Весь без изъятия, полный: целый кусок, стакан; также: значительный, большой: целый ворох бумаг; целый ряд вопросов; вышла целая история; а также: невредимый: все вещи целы. Цельный. Из одного вещества, куска, сплошной: цельная плита; цельный гранит: а также: обладающий внутренним единством, целостный: цельный человек, образ, характер; цельное мировоззрение, чувство.

ЦИКЛИЧЕСКИЙ — ЦИКЛИЧНЫЙ Циклический. Совершающийся циклами, законченными периодами: циклическое развитие, движение; а также: составляющий цикл, законченный круг, систему: циклическая система летосчисления; циклические музыкальные формы. Цикличный. То же, что циклический в первом значении: цикличное развитие: а также: построенный на повторяющихся кругах операций, работ: цикличная организация работ; цикличный график.

Ч

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ — ЧЕЛОВЕЧНЫЙ Человеческий. Относящийся к человеку: человеческое общество; человеческая культура; человеческий язык; также: присущий человеку: человеческие страсти, чувства, стремления, слабости, пороки; а также: то же, что человечный в знач.: выражающий внимание, чуткость, заботу о людях: человеческое обращение, участие; человеческий закон. Человечный. Внимательный, отзывчивый, чуткий к другим людям: человечный следователь, экзаменатор, мужчина; а также: выражающий внимание, чуткость, заботу о людях: человечный закон, человечное отношение, участие.

Ш

ШУТЛИВЫЙ — ШУТОЧНЫЙ Шутливый. Склонный к шуткам: шутливый человек, тон, жест; а также: имеющий характер шутки, веселья: шутливый разговор, рассказ.

Шуточный. Представляющий собой шутку, веселый, забавный: шуточный персонаж, разговор, рассказ, фельетон.

Э

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ — ЭКОНОМИЧНЫЙ – ЭКОНОМНЫЙ Экономический. Относящийся к экономике, хозяйственный: экономический кризис; экономическая политика, география. Экономичный. Дающий возможность сэкономить, выгодный: экономичная машина, лампа, технология. Экономный. Бережливый: экономная хозяйка; а также: способствующий экономии: экономный образ жизни.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ — ЭСТЕТИЧНЫЙ Эстетический. Относящийся к эстетике как науке: эстетические учения; эстетические принципы; а также: художественный, относящийся к чувству прекрасного: эстетическое удовольствие, чувство, впечатление. Эстетичный. Красивый, изящный: эстетичный вид, интерьер; а также: проникнутый эстетизмом (увлеченность формой в отрыве от содержания); эстетичный взгляд, подход, спектакль; эстетичная картина, оформление.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — ЭФФЕКТНОСТЬ Эффективность. Действенность, результативность: эффективность метода, выступления, двигателя. Эффектность. Броскость: эффектность фразы, костюма.

Я

ЯВНЫЙ — ЯВСТВЕННЫЙ Явный. Не скрываемый, открытый: явная вражда, ирония, цель; а также: совершенно очевидный: явная ложь, подделка. Явственный. Хорошо различимый, ясный: явственный зов, шум, след, запах.

-

Лексические ошибки, вызванные смешением паронимов

Много

лексических ошибок связано с употреблением

паронимов. Паронимы

(от

греч. para

– «около» и onyma

– «имя») – это слова, в большинстве

случаев однокоренные, близкие по

звучанию, но имеющие различные значения:

адресант

– «отправитель» – адресат

– «получатель»; эмигрант

– «выезжающий из страны» – иммигрант

– «въезжающий»);

дипломатический

— дипломатическим

может быть то, что относится к дипломатии

(дипломатическая

почта)

– дипломатичный

– что-то корректное, соответствующее

этикету (дипломатичное

поведение сторон).

Паронимами

могут быть:

-

однокоренные

слова, имеющие звуковое подобие: останки

– остатки, добровольный – добровольческий,

дипломатичный – дипломатический,

экономичный – экономический – экономный,

главный – заглавный;

а)

паронимы, имеющие разные приставки

(опечатки

– отпечатки; поместить

и разместить; оплатить и заплатить);

паронимы, отличающиеся суффиксами

(безответный

— безответственный, существо – сущность;

гарантийный

и гарантированный; командировочный и

командированный);

б)

паронимы,

один из которых имеет непроизводную

основу, а другой — производную

с приставкой (рост

– возраст; ),

с суффиксом (тормоз

— торможение),

с приставкой и суффиксом (груз

— нагрузка);

-

разнокоренные

слова, единственным критерием объединения

которых является случайное фонетическое

сходство: экскаватор

– эскалатор, дрель – трель, индейка –

индианка.

Большинство

паронимов близки по значению, но

различаются тонкими смысловыми оттенками

(длинный

— длительный, желанный — желательный,

гривастый (с длинной гривой) – гривистый

(волк, баран), жизненный — житейский).

Значительно меньше паронимов, резко

отличающихся по смыслу (гнездо

– гнездовье (домик из дерева), дефектный

(дефектный

оттиск,

напечатанный с отклонениями от параметров

качества или имеющий механические

повреждения)

— дефективный

(имеющий физические или психические

недостатки, ненормальности. Д. ребенок.).

Паронимы

могут отличаться и лексической

сочетаемостью, и способами управления,

и синтаксическими функциями: уплатить

– за работу, по счету, заплатить – за

проезд, оплатить – счет, расходы, проезд,

выплатить – деньги, премию, одеть –

брата, сестру, больного, надеть – платье,

пальто, шапку, туфли.

Как

правило, паронимы, входящие в пару,

сочетаются с разным набором слов, и это

необходимо учитывать при их использовании.

Однако некоторые паронимы могут

сочетаться с одним и тем же словом, но

различаться при этом семантически:

основать

теорию — обосновать теорию, стать автором

теории — доказать теорию, лесное болото

— лесистое болото.

Паронимы

могут различаться функционально-стилевой

окраской: ср.:

пошив

(спец.)

— шитье

(межст.);

работать

(общеупотр.) — сработать

(простореч.)

и (спец.);

зубастый

(нейтр.) –

зубатый

(разг.);

бессмысленность

(нейтр.)

–

бессмыслица

(разг.).

Суть

стилистических ошибок при употреблении

паронимов состоит в том, что вместо

одного члена паронимической пары

употребляется другой, поскольку пишущий

не улавливает тонкостей в их различении.

Типичной

речевой ошибкой является путаница

слов-паронимов представить

и предоставить.

Справка о болезни ребенка представляется

в школу, новый учитель представляется

классу, о вот возможность совершить

учебную экскурсию предоставляется.

Следует таким образом определять

значение этих паронимов: представить:

1) дать, вручить, сообщить о чем-либо для

ознакомления, осведомления; 2) показать,

продемонстрировать что-то; предоставить:

1) дать возможность обладать, распоряжаться,

пользоваться чем-либо; 2) дать возможность

делать что-либо, поручить кому-либо

исполнение какого-либо дела.

Одной

из самых распространённых в речи

ошибок является путаница глаголов

надеть

—

одеть.

Глагол

надеть

сочетается

с неодушевлёнными существительными,

обозначающими предметы одежды (надеть

шляпу, пальто, туфли), тогда

как глагол

одеть

—

с одушевлёнными существительными

(одеть

ребёнка). Именно

поэтому

некорректной будет фраза: Я

одел пальто

и вышел на улицу; правильно:

Я

надел

пальто и вышел на улицу.

Не

менее часто даже в официальной речи

наблюдается

смешение паронимов подпись

и роспись. Существительное

роспись

имеет

значения — «письменный перечень

чего-то»

(роспись

доходов и расходов); «разнесение

записей в разные места»

(роспись

цифровых данных); «настенная

живопись» (роспись

старинного

храма). Но

в просторечии под влиянием значений

глагола расписаться

и

паронима подпись

существительное

роспись

начинает

использоваться в значении «собственноручно

написанная фамилия» (Вам

необходимо поставить роспись на

документе). Однако

в литературном языке такое словоупотребление

недопустимо. Корректной будет фраза:

Вам

необходимо поставить подпись на

документе.

Путь

исправления ошибок, связанных с

употреблением паронимов – накопление

в активном словарном запасе паронимических

пар с четким усвоением отличий в их

семантике и написании.

Список

использованной литературы

-

Андреева,

О. Н. Русский язык и культура речи /

Учебно-методическое пособие для

самостоятельной работы студентов

специальности 080105 «Финансы и кредит»

заочной формы обучения / О. Н. Андреева.

– Тамбов: Изд-во Тамбовского филиала

ОРАГС, 2008. – 176 с. -

Балашова,

Л. В., Дементьев, В. В. Курс русского языка

/ Л. В. Балашова. – Саратов: Лицей, 2005. –

1056 с. -

Введенская,

Л. А., Павлова, Л. Г., Кашаева Е.Ю. Русский

язык и культура речи /Л. А. Введенская

– М.: Феникс, 2011. – 544 с. -

Глазкова,

М. М., Любезная,

Е. В.

Культура речи молодого специалиста:

практикум / М.

М. Глазкова,– Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО

ТГТУ, 2010.

– 88 с. -

Голуб,

И. Б. Стилистика русского языка / И. Б.

Голуб. – 10-е изд. – М. : Айрис-пресс, 2008.

– 448 с. – (Высшее образование). -

Водина,

Н. С. Иванова, А. Ю., Клюеа, В. С., Лопаткина,

О. Р., Панова, М. Н., и др. Культура устной

и письменной речи делового человека:

Справочник. Практикум. – 15-е изд. – М.

: Флинта : Наука, 2009. – 320 с. -

Дунеев,

А. И., Ефремов, В. А., Сергеева, Е. В. Черняк,

В. Д. Русский язык и культура речи :

учебник / А. И. Дунеев и др.; под ред. В.

Д. Черняк. – Спб., М. : САГА : Форум, 2008. –

368 с. – (Профессиональное образование) -

Ефимов,

И. Г., Каширская, Т. Г, Фисенко, И. Е.

Культура русской речи. В 2 ч. Ч.1.

употребление в речи единиц различных

языковых уровней: учебно-методическое

пособие / И. Г. Ефимова. – Шахты: Изд-во

ЮРГУЭС, 2007. – 78 с. -

Колпакова,

Л. В., Максименко, О. С., Михайлова, О. С.,

Салосина, И. В., Щитов, А. Г. Русский язык

и культура речи для нефилологов. Ч. 1:

учебное пособие / Л. В. Колпакова и др.

– Томск: Изд-во Томского государственного

педагогического университета. 2007. -158

с. -

Лопатин,

В. В., Лопатина, Л. Е. Русский

толковый словарь. 7-е изд., испр. и доп.

Москва. Русский язык, 2001. -

Плещенко,

Т. П., Федотова, Н. В., Чечет, Р. Г.Стилистика

и культуры речи: Учеб. Пособие /Т. П.

Плещенко, под ред. П.П. Шубы.

Мн.: «ТетраСистемс», 2001. ¾

544 с. -

Шенкевец,

Н. П. Русский язык и культура речи:

Учебное пособие для вузов экономического

и юридического факультетов вузов. / Н.

П. Щенкевец Благовещенский филиал

МосАП. – 2-е изд., испр. и доп. – Благовещенск:

Изд-во «Зея», 2006. — 188 с. -

Большой

академический словарь (Словарь

современного русского литературного

языка: В 17-ти т. — М., 1950-1965. Большой

академический словарь (Словарь

современного русского литературного

языка: В 17-ти т. — М., 1950-1965. -

Денисов,

П. Н. (руководитель авторского коллектива),

Зеленова, Н. К., Кочнева, Е. М. и др. /

Словарь сочетаемости слов русского

языка: ок. 2500 словар. ст. / Гос. ин-т рус.

яз. им. А. С. Пушкина; П. Н. Денисов и др.;

под ред. П. Н. денисова, В. В. Морковкина.

– 3-е изд., испр. – М. : Астрель: АСТ, 2005.

– 811, [5] с. -

Бельчиков,

Ю.А. Словарь паронимов современного

русского языка / Ю.А. Бельчиков, М. С.

Панюшева. – М., 1994. -

Вакуров,

В.Н. Трудности русского языка :

словарь-справочник / В.Н. Вакуров, Л. И.

Рахманова, И.В. Толстой, Н. И. Формановская.

– Ч. 1–2. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1993.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

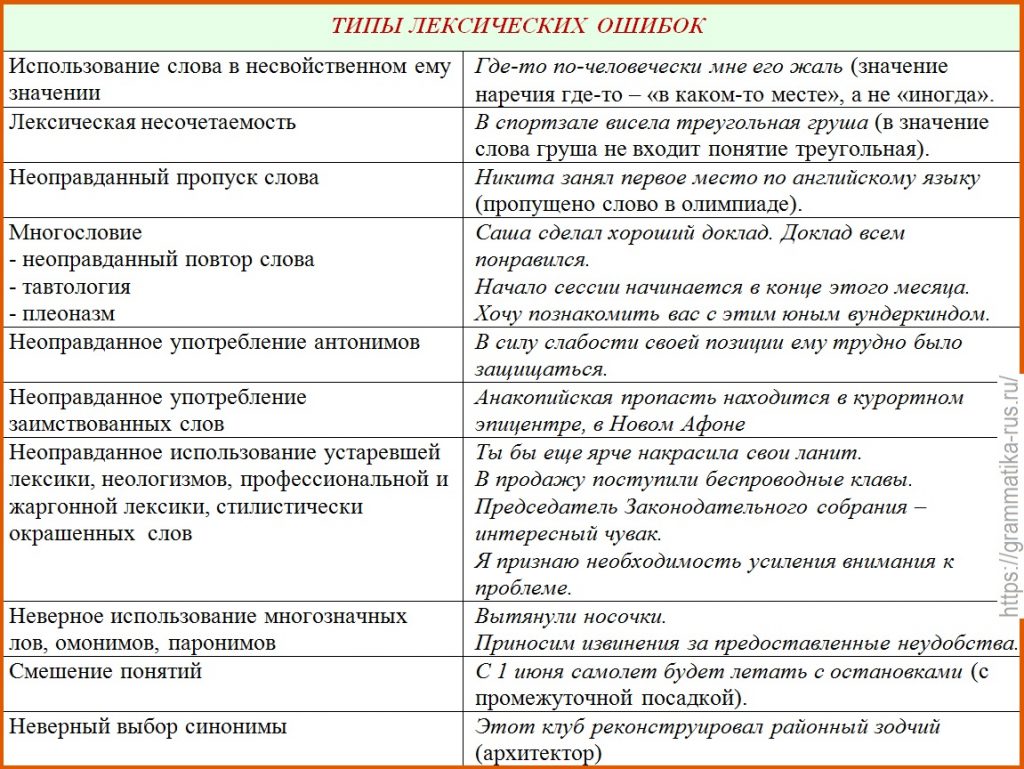

Классификация ошибок

Грамматические ошибки (Г) – это ошибки в структуре языковой единицы: слова, словосочетания или предложения, т.е. нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Г1 |

Ошибочное словообразование. Ошибочное образование форм существительного, прилагательного, числительного, местоимения, глагола (личных форм глаголов, действительных и страдательных причастий, деепричастий). |

Благородность, чуда техники, подчерк, надсмехаться; более интереснее, красивше; с пятистами рублями; жонглировал обоими руками, ихнего пафоса, вокруг его ничего нет; сколько нравственных принципов мы лишились из-за утраты духовности; им двигает чувство сострадания; ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста; вышев на сцену, певцы поклонились. |

|

Г2 |

Нарушение норм согласования |

Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом. |

|

Г3 |

Нарушение норм управления |

Нужно сделать природу более красивую. Все удивлялись его силой. |

|

Г4 |

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым или способа выражения сказуемого |

Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения. Он написал книгу, которая эпопея. Все были рады, счастливы и веселые. |

|

Г5 |

Ошибки в построении предложения с однородными членами |

Страна любила и гордилась поэтом. В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю. |

|

Г6 |

Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом |

Читая текст, возникает такое чувство сопереживания. |

|

Г7 |

Ошибки в построении предложения с причастным оборотом |

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами. |

|

Г8 |

Ошибки в построении сложного предложения |

Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве. Человеку показалось то, что это сон. |

|

Г9 |

Смешение прямой и косвенной речи |

Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. |

|

Г10 |

Нарушение границ предложения |

Его не приняли в баскетбольную команду. Потому что он был невысокого роста. |

|

Г11 |

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм |

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь. |

|

Г12 |

Пропуск члена предложения (эллипсис) |

На собрании было принято (?) провести субботник. |

|

Г13 |

Ошибки, связанные с употреблением частиц: отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится |

Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника. В тексте всего раскрываются две проблемы. |

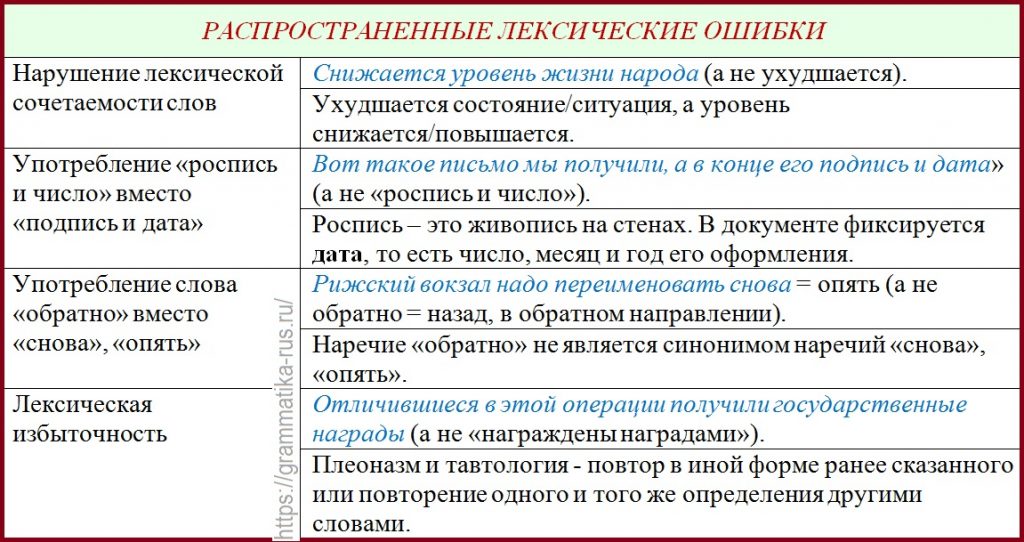

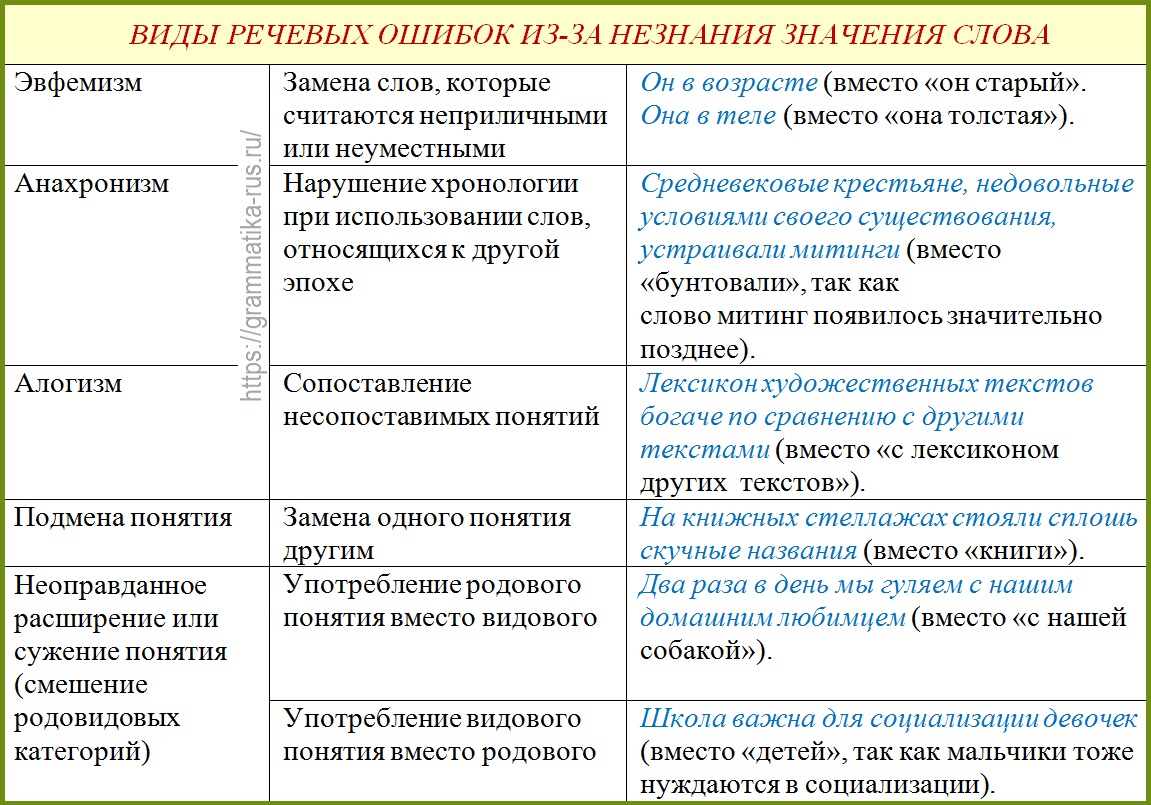

Речевые ошибки (Р) – это ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова, т. е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, тавтология, речевые штампы, неуместное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом многозначность.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Р1 |

Употребление слова в несвойственном ему значении |

Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. Благодаря пожару, лес сгорел. |

|

Р2 |

Неоправданное употребление диалектных и просторечных слов |

Таким людям всегда удается объегорить других. Обломов ничем не занимался и целыми днями валял дурака. |

|

Р3 |

Неудачное употребление местоимений |

Текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю; У меня сразу же возникла картина в своем воображении. |

|

Р4 |

Употребление слов иной стилевой окраски; смешение лексики разных эпох; неуместное употребление канцелярита, экспрессивных, эмоционально окрашенных слов, устаревшей лексики, жаргонизмов, неуместное употребление фразеологизмов |

По задумке автора, герой побеждает; Молчалин работает секретарем Фамусова; В романе А.С. Пушкина имеют место лирические отступления; Автор то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений. Если бы я был там, то за такое отношение к матери я бы этому кексу в грызло бы дал; Зощенко палец в рот не клади, а дай только посмешить читателя. |

|

Р5 |

Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом |

В таких случаях я взглядываю в словарь. |

|

Р6 |

Неразличение паронимов, синонимичных слов; ошибки в употреблении антонимов при построении антитезы; разрушение образного значения фразеологизма в неудачно организованном контексте |

Были приняты эффектные меры; Имя этого поэта знакомо во многих странах; В третьей части текста не веселый, но и не мажорный мотив заставляет нас задуматься; грампластинка не сказала еще своего последнего слова. |

|

Р7 |

Нарушение лексической сочетаемости |

Автор использует художественные особенности. |

|

Р8 |

Употребление лишних слов, в том числе плеоназм |

Молодой юноша; очень прекрасный. |

|

Р9 |

Употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология) |

В этом рассказе рассказывается о реальных событиях. |

|

Р10 |

Неоправданное повторение слова |

Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного им. |

|

Р11 |

Бедность и однообразие синтаксических конструкций |

Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу. |

|

Р12 |

Употребление лишних слов, лексическая избыточность |

Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, об этом позаботится книжный наш магазин. |

Логические ошибки (Л). Логические ошибки связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Л1 |

Сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении, тексте |

На уроке присутствовали директор, библиотекарь, а также Анна Петровна Иванова и Зоя Ивановна Петрова; Он облокотился спиной на батарею; За хорошую учебу и воспитание детей родители обучающихся получили благодарственные письма от администрации школы. |

|

Л2 |

Нарушение причинно-следственных отношений |

В последние годы очень много сделано для модернизации образования, однако педагоги работают по-старому, так как вопросы модернизации образования решаются слабо. |

|

Л3 |

Пропуск звена в объяснении, «логический скачок». |

Людской поток через наш двор перекрыть вряд ли возможно. [?] А как хочется, чтобы двор был украшением и школы, и поселка. |

|

Л4 |

Перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к сочинению или изложению) |

Пора вернуть этому слову его истинный смысл! Честь… Но как это сделать? |

|

Л5 |

Неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование (например, сначала от первого, затем от третьего лица) |

Автор пишет о природе, описывает природу севера, вижу снега и просторы снежных равнин. |

|

Л6 |

Сопоставление логически несопоставимых понятий |

Синтаксис энциклопедических статей отличен от других научных статей. |

|

Композиционно-текстовые ошибки |

||

|

Л7 |

Неудачный зачин |

Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например: В этом тексте автор… |

|

Л8 |

Ошибки в основной части |

а) Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении. б) Отсутствие последовательности в изложении; бессвязность и нарушение порядка предложений. в) Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к затруднению понимания смысла. |

|

Л9 |

Неудачная концовка |

Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли. |

Фактические ошибки (Ф) — разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания)

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Ф1 |

Искажение содержания литературного произведения, неправильное толкование, неудачный выбор примеров |

Базаров был нигилист и поэтому убил старуху топором; Ленский вернулся в свое имение из Англии; Счастьем для Обломова было одиночество и равнодушие. |

|

Ф2 |

Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты. |

Книга очень много для меня значит, ведь еще Ленин сказал: «Век живи – век учись!» |

|

Ф3 |

Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение. |

Великая Отечественная война 1812 года; Столица США — Нью-Йорк. |

|

Ф4 |

Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров, ошибка в указании автора. |

Тургеньев; «Тарас и Бульба»; в повести Тургенева «Преступление и наказание». |

ОШИБКИ ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ, ПУНКТУАЦИОННЫЕ, ГРАФИЧЕСКИЕ, ОПИСКИ

При проверке грамотности (К7-К8) учитываются ошибки

- на изученные правила;

- негрубые (две негрубые считаются за одну):

- в исключениях из правил;

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;

- в написании и и ы после приставок;

- в трудных случаях различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной, как…; ничто иное не …; не что иное, как … и др.);

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;

- повторяющиеся (считается за одну ошибку повтор в одном и том же слове или в корне однокоренных слов);

- однотипные (первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку,

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная):

ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

! Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).

! Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.

! Ошибки (две и более) в одном непроверяемом слове считаются за одну ошибку.

При проверке грамотности (К7-К8) не учитываются ошибки

- орфографические:

- в переносе слов;

- буквы э/е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в собственных именах (Мариетта);

- прописная / строчная буквы

- в названиях, связанных с религией: М(м)асленица, Р(р)ождество, Б(б)ог.

- при переносном употреблении собственных имен (Обломовы и обломовы).

- в собственных именах нерусского происхождения; написание фамилий с первыми частями дон, ван, сент… (дон Педро и Дон Кихот).

- слитное / дефисное / раздельное написание

- в сложных существительных без соединительной гласной (в основном заимствования), не регулируемых правилами и не входящих в словарь-минимум (ленд-лиз, люля-кебаб, ноу-хау, папье-маше, перекати-поле, гуляй-город пресс-папье, но бефстроганов, метрдотель, портшез, прейскурант);

- на правила, которые не включены в школьную программу (например, правило слитного / раздельного написания наречных единиц / наречий с приставкой /предлогом, например: в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь, на подхвате, на попа ставить (ср. действующее написание напропалую, врассыпную);

- пунктуационные ошибки:

- тире в неполном предложении;

- обособление несогласованных определений, относящихся к нарицательным именам существительным;

- запятые при ограничительно-выделительных оборотах;

- различение омонимичных частиц и междометий и, соответственно, невыделение или выделение их запятыми;

- в передаче авторской пунктуации;

- графические ошибки (средства письменности языка, фиксирующие отношения между буквами на письме и звуками устной речи); различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений;

- описки и опечатки:

— искажение звукового облика слова (рапотает вместо работает, мемля вместо земля);.

— пропуски букв (весь роман стоится на этом конфликте;

— перестановки букв (новые наименования пордуктов);

— замены одних буквенных знаков другими (лешендарное Ледовое побоище);

— добавление лишних букв (в любых, дашже самых сложных условиях).

Среди лексических ошибок, вызванных незнанием точного значения слова, наиболее часто встречаются такие, которые связаны с неразграничением паронимов.

Паронимы – это однокоренные слова, принадлежащие к одной и той же части речи, близкие по звучанию, но различные по значению.

Они имеют сходство в звучании и написании из-за того, что у них один и тот же корень.

Примеры: АБОНемент – АБОНент, КОСТный – КОСТлявый, выПЛАТить – оПЛАТить – заПЛАТить, СУЩество – СУЩность.

Значения паронимов близки, но не одинаковы.

Содержание

- Виды паронимов

- Признаки и особенности паронимов

- Функции паронимов

- Ошибки при употреблении

- Распространенные ошибки в употреблении паронимов

- Словари паронимов

Виды паронимов

По словообразовательной структуре паронимы делятся на:

1. Префиксальные – различаются приставками: выдача – отдача, выбирая – избирая, восполнить – дополнить, загородить – оградить, напоминание – упоминание, отрывок – обрывок;

2. Суффиксальные – различаются суффиксами: годичный – годовалый, деловитый – дельный, практический – практичный, скрытный – скрытый, советник – советчик, шумный – шумовой;

3. Корневые – различаются по составу корней: длинный – длительный, невежа – невежда, мороженый – морозный, тормоз – торможение, экскаватор – эскалатор .

По значению паронимы делятся на две группы:

1. Паронимы, которые не могут употребляться в одинаковых речевых контекстах. Например: становление – установление. Может быть становление характера, но установление правил.

2. Паронимы, которые могут употребляться в одинаковых речевых контекстах. Например: дальний – далекий. Дальние края – далекие края.

Признаки и особенности паронимов

При наблюдении за употреблением слов в повседневном обиходе, над речью молодежи, особенно в ее письменном выражении, над языком периодической печати, радио и телевидения, можно с уверенностью сказать о том, что в современной речи встречается немало ошибок и отклонений от литературных норм.

Основная причина появления паронимов заключается в постоянном стремлении человека углубить, расширить, ярче отразить существующие в мире явления.

Для названия нового дополнительного признака, явления или действия, люди использовали новое слово, образованное с помощью суффиксов или приставок. Появление паронимов – это внутриязыковой процесс, который подтверждает постоянное развитие языка.

Часто паронимы путают с омонимами из-за сходства в произношении. Однако они отличаются от омонимов тем, что имеют разное написание и никогда не имеют полного совпадения в произношении.

Что касается паронимов и синонимов, при их разграничении следует иметь в виду, что расхождение в значениях паронимов обычно настолько значительно, что замена одного из них другим невозможна. Смешение паронимов приводит к грубым лексическим ошибкам.

Паронимы выполняют в речи различные стилистические функции, и перед каждым может возникнуть проблема выбора одного из паронимов. Умелое употребление паронимов помогает человеку правильно и точно выразить мысль, потому что именно паронимы раскрывают большие возможности русского языка в передаче тонких смысловых оттенков.

Функции паронимов

- Выделение соответствующих понятий: Молодые Тургеневы олицетворяют собой честь и честность (Мария Марич).

- Создание яркого стилистического эффекта при противопоставлении: Меня тревожит встреч напрасность, что ни сердцу, ни уму, и та не праздничность, а праздность, в моем гостящая дому (Е. Евтушенко).

- Уточнение мысли: У него, братец мой, позиция, а, оппозиция. – Своя позиция и есть оппозиция (К. Федин).

- Если автор хочет показать тонкие смысловые различия, возможно сопоставление паронимов: Я не люблю пластику кистей у танцовщиц. Она манерна, условна, сентиментальна; в ней больше красивости, чем красоты (К. Станиславский).

- Улучшение звукописи в поэтической речи. Употребление созвучных слов создает яркую перекличку звуков, делая слова более значительными: Пощадят ли площади меня? (Б. Пастернак)

Писатели и журналисты любят использовать в заглавиях выразительные звуковые повторы, в основе которых лежат паронимы: «Вещие вещи» (Ф. Кривим), «Настающее настоящее» (В. Липатов), «Гармония гормонов» (В. Леви), «Потоки патоки» (М. Борисова).

Ошибки при употреблении

Согласно лексическим нормам русского языка слово должно употребляться только в свойственном ему значении, закреплённом в словаре.

Паронимы, как правило, относятся к одной части речи, выполняют в предложении аналогичные функции, имеют одинаковое ударение, поэтому говорящему их легко спутать, тем более что они почти всегда близки по значению и отличаются лишь тонкими смысловыми оттенками и лексической сочетаемостью.

Однако при употреблении паронимов часто происходит нарушение лексической нормы. Основные ошибки заключаются в трудности различения в речи слов-паронимов. Наличие общего корня может привести к тому, что паронимические пары могут частично совпадать по значению. Это и создает условия для их путаницы.

Например:

1) На заводе разработали ЭКОНОМНЫЙ внедорожник.

Здесь нужно употребить пароним ЭКОНОМИЧНЫЙ. Экономным может быть человек, использование, образ жизни. Экономичным – машина, способ, технология.

2) Татьяне пообещали представить должность преподавателя литературы.

Здесь нужно употребить пароним ПРЕДОСТАВИТЬ. Глагол представить имеет значения «вручить для ознакомления, решения; познакомить кого-либо с кем-либо; выдвинуть для поощрения; мысленно воспроизвести, вообразить», тогда как глагол предоставить – «отдать что-либо в чьё-либо распоряжение».

Подобные ошибки связаны с тем, что говорящие и пишущие не видят различий в значениях паронимов, неправильно понимают значения слов.

Ошибки в употреблении слов-паронимов связаны прежде всего с тем, что:

— эти слова обладают определенным сходством в звучании,

— морфемном строении (у них один и тот же корень),

— грамматических признаках (это слова одной части речи).

Общее в значении паронимов всегда будет лишь частичным. Поэтому обычно члены паронимической пары имеют разную сочетаемость:

- исток (реки, ручья; размолвки, распри, легенды) – источник (минеральный; письменный, надёжный; сырья, доходов, просвещения, слухов);

- поворотный (рычаг, механизм; пункт, момент) – поворотливый (человек; судно, повозка);

- экономика (страны, сельского хозяйства; развивающаяся, высокоразвитая) – экономия (средств, материалов, ресурсов; огромная, незначительная, планируемая).

К смешению паронимов близки речевые ошибки, возникающие вследствие неправильного употребления однокоренных слов, которые в строгом значении термина нельзя отнести к паронимам (улыбчивый – улыбающийся, рекомендательный – рекомендованный, прогрессивный – прогрессирующий). Вторые слова в этих парах не прилагательные, а причастия, паронимия же охватывает лишь слова, принадлежащие к одной и той же части речи.

Важно помнить! Правильное употребление паронимов — необходимое условие грамотной, культурной речи, оно помогает говорящему или пишущему более точно выразить мысль. Смешение же их — признак невысокой речевой культуры.

Распространенные ошибки в употреблении паронимов

1. Одеть – надеть. Одной из самых распространённых в речи ошибок является путаница глаголов надеть — одеть. Глагол надеть сочетается только с неодушевлёнными существительными, обозначающими предметы одежды (надеть шляпу, пальто, туфли), тогда как глагол одеть – с одушевлёнными существительными (одеть ребёнка). Поэтому выражение «Я одел пиджак и вышел из дома» будет некорректным. Правильно говорить: Я надел пиджак и вышел из дома.

2. Подпись – роспись. Существительное роспись имеет значения – «письменный перечень чего-то» (роспись доходов и расходов); «разнесение записей в разные места» (роспись цифровых данных); «настенная живопись» (роспись старинного храма). Но в просторечии под влиянием значений глагола расписаться и паронима подпись существительное роспись начинает использоваться в значении «собственноручно написанная фамилия» (Вам необходимо поставить роспись на документе). Однако в литературном языке такое словоупотребление недопустимо. Корректной будет фраза: Вам необходимо поставить подпись на документе.

3. Претерпеть – перетерпеть. Черная полоса в жизни – это непростой период, который нужно просто перетерпеть. Или претерпеть? Допустимы оба варианта. И «перетерпеть» и «претерпеть». Претерпеть означает «пережить», «перенести», «преодолеть», например, трудности или проблемы. Но у слова «претерпеть» есть и второе значение — подвергнуться изменениям. Например: «После второго чтения текст закона претерпел изменения».

4. Фактор и факт. В речевом обиходе и в печатном иногда встречается ошибочное использование слова фактор вместо факт, особенно когда речь идет о каких либо событиях или явлениях. Факт — то, что реально существует, действительное событие, явление, случай. Фактор — то, что способствует развитию, существованию чего-либо, движущая сила, стимул. Ошибочно говорить: «И еще один парадоксальный фактор».

5. Двоякий и двойственный. Иногда в словосочетании «производить впечатление» встречаются случаи ошибочного употребления прилагательного двоякий вместо его паронима двойственный. Двойственный – двуличный или лицемерный, соединяющий в себе два различных качества, часто, противоречащих друг другу. Двоякий – двойной, проявляющийся в двух видах, формах.

6. Действенный и действительный. Ошибочное употребление паронима действительный. Пример: «Самый действительный способ улучшить память — создать себе мощную мотивацию». Действительный – существующий на самом деле. Действующий – сохраняющий силу. Действенный – способный активно действовать, воздействовать на кого-либо, дающий наилучший результат, эффективный.

7. Оговорка – отговорка. Повод, который мы используем, для того чтобы уклониться от какого‑то дела, – это отговорка. А оговорка – это случайная ошибка в речи или какое‑то дополнение. Например, та самая «оговорочка по Фрейду».

8. Масляный – масленый. Очень хитрая парочка паронимов: собьёт с толку кого угодно. Чтобы не запутаться, важно запомнить: слово «масляный» образовано от существительного «масло», а «масленый» – отглагольное прилагательное от «маслить». То есть, если что‑то сделано из масла, содержит его, работает на нём, мы говорим «масляный». Например, масляные краски, масляный крем, масляное пятно и так далее. А вот блины или сковородка, на которой их жарили, — «масленые» — то есть пропитанные, покрытые маслом. Но есть ещё и третий вариант – причастие «масленный»: масленный до блеска блин.

9. Иммигрировать – эмигрировать. Часто возникает путаница с употреблением этих паронимов. Иммигрировать — значит вселиться в какую‑то страну для постоянного проживания, а эмигрировать — переехать со своей родины в другое государство. То есть, если вы хотите сказать, что покидаете Россию, можно использовать только глагол «эмигрировать». А если говорите, что уезжаете жить, скажем, на Бали, допустимы оба варианта — и «эмигрировать», и «иммигрировать».

Как не допускать ошибок при употреблении паронимов?

- Помнить, что паронимы – однокоренные слова, принадлежащие к одной и той же части речи.

- Тренироваться употреблять паронимы в речи.

- Проверять непонятное лексическое значение паронимов в специальном словаре.

Словари паронимов

Специальные словари русских паронимов появились в конце 60 – х годов. До этого времени явление паронимии находило частичное отражение в словарях неправильностей русского языка.

Первый словарь паронимов – словарь-справочник Ю.А. Бельчикова и М.С. Панюшевой «Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка» 1968 года издания.

Этот словарь содержит 180 групп однокорневых слов, различающихся свойственными им значениями и употреблениями. Паронимы располагаются в алфавитном порядке. В словарной статье дается толкование паронимов, затем их словесные связи и употребление в современном русском литературном языке; заключает словарную статью раздел «Ошибочно», в котором представлены примеры ошибочного или неточного использования однокоренных слов.

Первый специальный словарь паронимов «Словарь паронимов русского языка» Н. П. Колесникова был издан в 1971 г. В этом словаре объяснено 1432 «гнезда» паронимов. В словарь включены и однокорневые подобозвучные слова, типа база – базис, деловитый – деловой – дельный и разнокорневые слова типа атлет – отлёт, пагода – погода. В словарной статье дано разъяснение значения каждого слова из паронимической пары.

В 1976 году вышел «Словарь трудностей русского языка» (Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова). В нем отражены трудные случаи употребления паронимов, встречающиеся на всех уровнях языка: орфоэпическом, лексикограмматическом, а также орфографическом, пунктуационном и стилистическом. Словарь включает в себя около 30 тыс. слов.

В 1984 г. издан «Словарь паронимов русского языка» О.В. Вишняковой. В нем раскрыты основные паронимы, паронимические гнезда, полные и неполные, а также частичные паронимы. Дано толкование значений более тысячи паронимических пар. Каждое из толкований иллюстрируется примерами употребления в словосочетаниях и в текстах.

В 2010 г. появился «Учебный словарь паронимов русского языка» Л.А. Введенской и Н.П. Колесникова. В пособии дается понятие о паронимах, их стилистических и выразительных возможностях, о смешении паронимов в речи. Словарь состоит из 357 словарных статей, содержащих 762 паронима и их толкование. В конце пособия идут упражнения, выполнение которых предусматривает работу со словарем и служит проверкой знаний обучающихся.

Паронимы

– это однокоренные слова, близкие по

звучанию, но различные по значению.

Например:

адресат –

адресант; советник – советчик; болотный

– болотистый.

Наличие

общего корня может привести к тому, что

паронимические пары могут частично

совпадать по значению. Это и создает

условия для их путаницы.

Например,

в паронимической паре представить

– предоставить

глагол представить

имеет значения «вручить

для ознакомления, решения; познакомить

кого-либо с кем-либо; выдвинуть для

поощрения; мысленно воспроизвести,

вообразить»,

тогда как глагол предоставить

– «отдать

что-либо в чьё-либо распоряжение».

Поэтому ошибочными будут фразы:

На

общем собрании нам предоставили новое

руководство комбината;

Ивану

пообещали представить должность

преподавателя литературы.

Но

общность в значении паронимов всегда

будет лишь частичной. Поэтому обычно

члены паронимической пары имеют разную

сочетаемость. Например:

а)

поворотный

рычаг, механизм; пункт, момент –

поворотливый

человек; судно, повозка;

б)

исток

реки, ручья; размолвки, распри, легенды

– источник

минеральный; письменный, надёжный;

сырья, доходов, просвещения, слухов;

в)

экономика

страны, сельского хозяйства; развивающаяся,

высокоразвитая – экономия

средств, материалов, ресурсов; огромная,

незначительная, планируемая.

Одной

из самых распространённых в речи ошибок

является путаница глаголов надеть

– одеть.

Глагол надеть

сочетается с неодушевлёнными

существительными, обозначающими предметы

одежды (надеть

шляпу, пальто, туфли),

тогда как глагол одеть

– с одушевлёнными существительными

(одеть

ребёнка).

Именно поэтому некорректной будет

фраза:

Я

одел пальто и вышел на улицу;

правильно:

Я

надел пальто и вышел на улицу.

Не

менее часто даже в официальной речи

наблюдается смешение паронимов подпись

и роспись.

Существительное роспись

имеет значения – «письменный

перечень чего-то» (роспись

доходов и расходов);

«разнесение записей в разные места»

(роспись

цифровых данных);

«настенная живопись» (роспись

старинного храма).

Но в просторечии под влиянием значений

глагола расписаться

и паронима подпись

существительное роспись

начинает использоваться в значении

«собственноручно

написанная фамилия» (Вам

необходимо поставить роспись на

документе).

Однако в литературном языке такое

словоупотребление недопустимо. Корректной

будет фраза: Вам

необходимо поставить подпись

на документе.

14.Использование в речи жаргонизмов и профессионализмов.

Жаргон

– это совокупность особенностей

разговорной речи, возникающей среди

людей, находящихся в сходных профессиональных

и бытовых условиях, объединенных

общностью интересов, совместным

времяпрепровождения и т. д.

Писатели,

журналисты иногда используют жаргонную

и арготическую лексику как одно из

средств речевой характеристики героя,

для показа особенностей и нравов той

или иной среды. Так, использование Н. Г.

Помяловским в “Очерках бурсы” бурсацких

жаргонизмов, нередко подробно объясненных,

помогло писателю передать мрачный

колорит бурсацкой обстановки. Игра

вшвычки, садануть в постные, пфимфа.

Профессиональные

жаргонизмы, наряду с терминами и

профессионализмами, могут участвовать

в воспроизведении определенной

профессиональной среды, знакомя со

специальными реалиями этой среды и

одновременно с распространенными в ней

разговорными обозначениями специальных

пояснений.

Так, например, повесть “В

августе сорок четвертого” писатель В.

Богомолов познакомил читателей с

некоторыми военными жаргонизмами:

бутафорить (изображать что-нибудь с

какой-нибудь целью), парш (агент-папрашютист)

и др.

В

этой же функции выступают профессиональные

жаргонизмы и в газете (введенные, как

правило, в речь героев, в речи журналиста

выделены графически): Потом кто-то

крикнул:

—

Пистолеты не забыл? Вот это удивило.

О

каких “пистолетах” идет разговор?

Оказывается, так называют снасть для

ловли бычков в море; Жму педаль тормоза,

беру рычаги на себя. Слишком резко –

машина “клюет”.

Что

касается использования жаргонизмов

других типов, то они обычно используются

как средство речевой характеристики.

В

авторской речи (помимо тех случаев,

когда они необходимы для реалистического

отображения какой-либо среды) жаргонизмы

могут быть употреблены как средство

насмешки, ионии, и т. п.: Рукопись ему

нужна, как нужен автогенный аппарат

опытному шниферу для вскрывания

несгораемых касс;

На

беду нашу, рядом оказался благотворитель,

коему требовалось гнать вал по талантам.

И мы с приятелем попали в разряд юных

талантов. Или говоря современным языком,

в жилу.

Общественный

вкус нынешнего времени несомненно

диктует демократизацию речи, ее обновление

из вне и нелитературных сфер общенародного

языка. Через речь, которая по сегодняшней

моде наводняется просторечием,

диалектизмами и жаргонизмами, в систему

литературного языка приходит много

новшеств разного качества.

С

появлением в масс-медиа новых рубрик в

общий язык широким потоком льется

блатная музыка и приблатненные

просторечные элементы из разных жаргонов:

музыкального, различного рода

профессиональных жаргонов (морской,

банковский и др.)

Многозначительно,

что жаргонизмы все реже и реже поясняются

в тексте, не требуется их перевод на

литературный язык, что означает: они,

если не вошли, то ворвались в речевой

обиход образованного общества (бабки,

кусок, лимон, грохнуть и др.)

Либерализация

языка все сильнее тяготеет к

разговорно-доверительной и даже

грубовато-просторечной тональности.

Дикие формы это принимает в отношении

к ругательствам, матерному языку, с

которого все чаще пытаются снять табу

и использовать в качестве экспрессивных

элементов публичной речи (по принципу:

«для оценки положения в стране нет слов,

остались одни выражения»). Примечательно,

что постоянное присутствие жаргонизмов

в письменных текстах стабилизирует их,

конечно, снижая их жаргонность. Отрываясь

от жаргона, такие единицы теряют свой

экспрессивный аромат, т.е. мотив обращения

к ним, и со временем могут стать просто

принадлежностью литературного стандарта.

Рекордсменами

в этом процессе были слова «разборка»

и «тусовка»,

привлекательные тем, что значения их

достаточно эластичны (очень удобное

качество для новомодных слов) (У Пушкина

«С тобой тасуюсь без чинов…»Пирующие

студенты) Как бы там ни было, грубоватая

свежесть, развязная откровенность и

агрессивная экспрессия вполне

соответствует вкусам общества и эпохи.

Очень

распространенный способ (присущий всем

жаргонизмам, стоящим рядом с определенной

терминологией), это трансформация

какого-нибудь термина, как правило,

большого по объему или трудно произносимого.

“Отцами”

жаргонизмов могут выступать и

профессиональные термины английского

происхождения, которые уже имеют

эквивалент в русском языке.

Профессионализмы

— слова и выражения, свойственные речи

представителей той или иной профессии

или сферы деятельности, проникающие в

общелитературное употребление

(преимущественно в устную речь) и обычно

выступающие как просторечные, эмоционально

окрашенные эквиваленты терминов.

Профессионализмы

выступают как принятые в определенной

профессиональной группе просторечные

эквивалентны терминов: «опечатка» — в

речи газетчиков — «ляп»; «руль» — в речи

шоферов — «баранка». Но немотивированное

перенесение профессионализмов в

общелитературную речь нежелательно.

Такие профессионализмы, как «пошить,

заслушать» и др., портят литературную

речь. «Я уже третий год пошиваю в этом

ателье». «Пошиваю» — шью, работаю швеей.

Профессионализмы

характеризуются значительной

дифференциацией в обозначении

специальных понятий, орудий и средств

производства, названии предметов,

действий и так далее. Например, в

метеорологии в соответствии с

различаемыми видами снежинок существует

несколько их наименований: звездочка,

игла, еж, пластинка, пушинка, столбик.

В охотничьей речи существует много

названий лисы (по масти и породе),

например, простая,

рыжая, лесная, огневка, красно-бурая,

крестовка, черно-бурая, черная, белая,

карсун, караганка , запашистая лиса

и так далее. В речи плотников и столяров

различают немало разновидностей

инструмента, для наименования которого

в литературном языке есть слово рубанок:

стружок,

горбач, дорожник, медведка и

так далее.

Профессионализмы

либо создаются заново с использованием

исконных или заимствованных

словообразовательных средств по

общеязыковым моделям, либо (что наблюдается

весьма часто) являются результатом

переосмысления общелитературных слов.

Так, первый способ (лексико-словообразовательный)

характерен для слов, упоминавшихся

выше: карсун

и другие.

Второй способ (лексико-семантический)

был использован при возникновении

профессионального значения у слов типа

подвал, шапка.

Широкого

распространения в литературном языке

узкопрофессиональные слова обычно не

получают, то есть сфера их употребления

остается ограниченной. Чаще всего —

это устная речь представителей той или

иной профессии, так как профессионализмы

— это полуофициальные наименования (и

в этом заключается одно из их отличий

от терминов),

закрепившиеся в языке определенной

профессии.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

В данной статье мы исправим речевые ошибки, которые могут быть связаны с употреблением паронимов. И рассмотрим, чем в принципе являются эти части речи. Вы сможете в будущем сами находить такие слова и определять их на примерах.

- Когда нужно употребление паронимов?

- Исправление речевых ошибок связанных с употреблением паронимов

- Практическое задание по паронимам

- Видео-инструкция

Когда нужно употребление паронимов?

В некоторых случаях паронимы схожи с синонимами, но различаются по морфемному составу (разные суффиксы, окончания и др.). Хорошим примером является слово «подвесном». Его паронимом есть другое слово — «подвешенном». При этом во втором примере добавляются новый суффикс. Но значение практически не меняется. Паронимом также могут быть слова созвучны и похожи по морфемному составу, но различны по смыслу. Их ещё называют иногда «ложными братьями».

Эти слова часто дают понять читателю о том, что его автор не слишком разбирается в данной теме. Некомпетентен в той или иной сфере деятельности, по теме которого он пишет текст. Может указывать на неточные знания пишущего.

Иногда паронимы могут расцениваться как оговорки, если применяются в устной речи. Часто с этими словами сталкиваются те, кто изучает иностранные языки. Где слова могут иметь созвучных «близнецов».

Их принято разделять на три категории:

| Типы паронимов: | Пояснение: |

|---|---|

| Аффиксальные. | Слова имеют общий мотив и некоторую семантическую связь. Практически всегда имеют одинаковый корень, но различны по формам суффикса (например, кровавый — кровный). Часто употребляются в химической и медицинской сфере, где суффиксы имеют значение. |

| Корневые. | Паронимы имеют случайную связь и разные корни слова (например, эскалатор — экскаватор). |

| Этимологические. | Слова, заимствованы из разных близкородственных языков и могут иметь одинаковую форму: порох — прах. |

Существуют также «ложные друзья переводчика», где одно и то же слово по звучанию имеет разное значение: mesto (словацкое слово) — место (русское слово). Словацкое слово переводится как «город». И именно в данном случае могут возникать речевые ошибки, которые бывают связаны с употреблением таких слов.

Читайте также: Лексический разбор слова.

Исправление речевых ошибок связанных с употреблением паронимов

Рассмотрим примеры употребления паронимов в предложении, где их значение употребляется в неправильной форме. И узнаем, какое слово нужно писать вместо него.

Примеры:

- Неправильно — все желающие могут приобрести абонент на целый месяц;

- Правильно — все желающие могут приобрести абонемент на целый месяц;

- Неправильно — лук у бабы Кати сушится внутри авоськи в подвесном состоянии;

- Правильно — лук у бабы Кати сушится внутри авоськи в подвешенном состоянии;

- Неправильно — Женя от Игоря услышала много обидчивых слов;

- Правильно — Женя от Игоря услышала много обидных слов;

- Неправильно — этот поступок заслуживает наказания;

- Правильно — этот проступок заслуживает наказания;

- Неправильно — вид был прекрасен: и близкие, и далёкие горы;

- Правильно — вид был прекрасен: и ближние, и дальние горы;

- Неправильно — Михаил — мужчина практический, он не будет терять времени зря;

- Правильно — Михаил — мужчина практичный, он не будет терять времени зря;

- Неправильно — Иннокентий смотрел на маму с каким-то виновным взглядом;

- Правильно — Иннокентий смотрел на маму с каким-то виноватым взглядом;

- Неправильно — Ирина сделала сытый ужин;

- Правильно — Ирина сделала сытный ужин.

Эти примеры помогут устранить ваши речевые ошибки, связанные с неверным использованием паронимов.

Это может быть полезным: Словообразовательный разбор слова онлайн.

Практическое задание по паронимам

На примере следующим предложений попробуйте самостоятельно определить, какие слова являются паронимами. И какое нужно заменить, чтобы предложение стало правильным.

Примеры, которые помогут не допустить речевых ошибок:

- В новом районе нашего города появились высотные многоэтажки;

- Растительные продуктовые отходы могут стать отличным удобрением;

- Мария надела своё лучшее платье, на котором был цветистый узор;

- Учёные продолжают изучать костяной мозг обезьян;

- Маша и Женя, оказывается, давно знали друг друга, они жили даже в одном доме, но на различных этажах;