Паронимия и парономазия, их стилистические функции. Лексические ошибки, вызванные смешением паронимов.

Однокоренные

слова, близкие по звучанию, но не

совпадающие в значениях (узнать

— признать, одеть — надеть, подпись —

роспись),

называются паронимами (из

гр. para — возле, onyma — имя). Паронимы, как

правило, относятся к одной и той же части

речи и выполняют в предложении аналогичные

синтаксические функции.

Большинство

лингвистов считает, что паронимия

охватывает лишь родственные слова,

имеющие звуковое подобие. Звуковая

близость их и сходство в значениях

объясняются тем, что у них один и тот же

морфологический корень.

Большинство

паронимов близки по значению, но

различаются тонкими смысловыми оттенками

(длинный —

длительный, желанный — желательный).

Значительно меньше паронимов, резко

отличающихся по смыслу (гнездо

— гнездовье, дефектный — дефективный).

Паронимы могут отличаться стилистической

окраской, сферой употребления.

Явление парономазии (из

гр. para — возле, onomazo — называю) заключается

в звуковом подобии слов, имеющих разные

морфологические корни (ср.: нары

— нарты, лоцман — боцман, кларнет — корнет,

инъекция — инфекция).

Как и при паронимии, лексические пары

при парономазии принадлежат к одной

части речи, выполняют в предложении

аналогичные синтаксические функции. У

таких слов могут быть одинаковые

приставки, суффиксы, окончания, но корни

у них всегда разные. Кроме случайного

фонетического сходства, слова в подобных

лексических парах нечего общего не

имеют, их предметно-смысловая отнесенность

совершенно различна.

Парономазия

в отличие от паронимии не носит характера

закономерного и регулярного явления.

И хотя в языке есть немало сходных в

фонетическом отношении слов, сопоставление

их как лексических пар является

результатом индивидуального восприятия:

один увидит парономазию в паре тираж

— типаж, другой

— в тираж

— мираж, третий

— в тираж

— витраж.

Однако паронимия и парономазия близки

с точки зрения употребления в речи

сходных по звучанию слов.

Паронимы,

а отчасти и не родственные, но сходные

по звучанию слова выполняют в речи

стилистические функции.

-

Умелое

употребление паронимов помогает

писателю правильно и точно выразить

мысль, именно паронимы раскрывают

большие возможности русского языка в

передаче тонких смысловых оттенков.

Вот, например, как А.С. Пушкин вводил

паронимы в речь царя в драме «Борис

Годунов»: —

Я думал свой народ в довольствии, во

славе успокоить, щедротами любовь

его снискать;

— Я злато рассыпал им, я им сыскал работы,

— они ж меня, беснуясь, проклинали (снискать —

заслужить, приобрести что-либо, сыскать —

найти). В подобных случаях следует

говорить о скрытом использовании

паронимов, так как читатель видит в

тексте лишь одно из подобных слов,

выбору которого могла предшествовать

работа автора с паронимами, сопоставление

их, анализ их смысловых оттенков. Читая

окончательный, отредактированный

текст, мы можем только догадываться о

большом труде писателя, у которого

паронимические слова могли вызвать

сомнения, колебания. -

Иной

характер носит открытое использование

паронимов, когда писатель ставит их

рядом, показывая их смысловые отличия

при кажущемся подобии. В этом случае

паронимы выполняют различные

стилистические функции, выступая как

средство усиления действенности речи.

Столкновение паронимов используется

для выделения соответствующих понятий,

например: Молодые

Тургеневы олицетворяют

собой честь и честность (М.

Мар.). -

Сочетание

паронимов в таких случаях создает

тавтологический и звуковой повтор, что

способствует их усилению, например: Нет,

умереть. Никогда не родиться бы лучше,

Чем этот жалобный,

жалостный, каторжныйвой -

Употребление

паронимов может быть средством уточнения

мысли: Все

те же ль вы, другие ль девы, Сменив,

не заменили Вас? (П.) -

Возможно

сопоставление паронимов, если автор

хочет показать тонкие смысловые различия

между ними: Я

не люблю пластику кистей у танцовщиц.

Она манерна… в ней больше красивости,

чем красоты (Стан.) -

Паронимы

и еще чаще созвучные неродственные

слова используются

в каламбурах: Памятникпервоопечатнику (И.

и П.); Розыск

сбежавшего жениха не обвенчался успехом («ЛГ»); К

столу скликает «ВдоваКлико» (Ок.).

Диалектизмы.

На

протяжении всей истрии русского

литературного языка его лексика

пополнялась диалектизмами. Среди слов,

восходящих к диалектизмам, есть

стилитиески нейтральные (тайга, сопка,

филин) и слова с экспрессивной окраской

(нудный, аляповатый, мямлить). Многие

слова диалектного происхождения связаны

с бытом крестьянства ()батрак, борона,

ветерено). После 1917 года вошли доярка,

хлебороб, пар и т. д. . Литератрный язык

подиняет себе диалекты, то приводит в

их постепенному отмиранию.

Диалектизмы

в худ. реи.

Выполняют важные стил.

функции:

-помогают передать местный

колорит

— особенности реи героев

—

может быть истоником реевой

экспрессии

Поэтика 18 в . допускала

диалектную лексику только в низкие

жанры, главным образом в комедии;

диалектизмы были отлиительной особенгостью

нелитературной, преимущественно

крестьянской реи персонажей.

Писатлеи-сентименталисты, предубеждённые

против грубого, «мужикого» языка,

ограждали свой слог от диалектной

лексики.

Интерес к диалектизмам был

вызван стремлением писателей-реалистов

правдиво отразить жизнь народа, передав

«простонародный» колорит. Писатели

19 в. использовали диалектизмы, которые

отвеали их эстетиеским установкам..

Современные писатели также используют

диалектизмы при описании деревенского

быта, пейзажа, при передае склада реи

персонажей.

Следует разлиать, с одной

стороны, «цитатное» употребление

диалектизмов, когда они присутствуют

в контексте как иностилевой элемент, и

, с другой строны, использование их на

правах с лексикой литературного языка,

с котрой диалектизмы стилитиески должны

слиться.

Стилитиески не оправданное

употребление диалектизмов

Диалектизмы

как выразительное средство реи могут

быть использовны лишь в тех стилях, в

которых выход за нормативные границы

лексики литературного языка в народные

говоры стилитиески оправдан. В науном

и официально-деловом стилях диалектизмы

не находят применения. В публицистике

нежелательно употребление диалектизмов

наравне с литературной лексикой, особенно

недопустимы диалектизмы в авторском

повествовании.

Жаргонная

лексика.

Жаргонная

лексика обознаает понятия, которые в

общенародном языке уже имеют наименования.

Жаргон- разновидность разговорной реи,

используемая определённым кругом

носителей языка, объединённых общностью

интересов, занятий, положением в обществе.

В современном русском языке выделяются

молоджёжный жаргон, или сленг.Сленг

распространён только в устной реи и

нередко отсутствует в словарях.

Эспрессивность

жаргонной лекиски способствет тому,

тос лова из жаргонной переходят в

общенародную разговорно-бытовую реь,

не связанную строгими литературными

нормами. Жаргонная лексика устпуает

литературной в тоности, то определяет

её неполноценность как средства общения.

Знаение жаргонизмов, как правило,

варьируется в зависимости от контекста.

Особую

социально ограниенную группу слов в

современном русском языке составляет

лагерный жаргон, которым пользуются

люди, поставленные в особые условия

жизни. Он отразил страшный быт в местах

заклюения.

Язык

преступного мира. Это жаргонная

разновидность языка определяется

термином арго. Арго-засекреенный,

искусственный язык уголовников, известный

лишь посвящённым и бытующий также лишь

в устной форме.

Возникновение

и распространение в реи жаргонизмов

оценивается как отрицательное явление

в жизни общества и равитии национального

языка. Однока введение жаргонизмов в

литературный язык в исклюительных

слуаях допустимо: эта лексика может

понадобиться писателям для создания

реевых характеристик персонажей или

журналистам, описываюшим жизнь в колониях

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

-

Паронимия и парономазия. Ошибки, вызванные смешением паронимов

Однокоренные слова, близкие по звучанию,

но не совпадающие в значениях (узнать

— признать, одеть — надеть, подпись —

роспись), называются паронимами (из гр.

para — возле, onyma — имя). Паронимы, как правило,

относятся к одной и той же части речи и

выполняют в предложении аналогичные

синтаксические функции. Большинство

лингвистов считает, что паронимия

охватывает лишь родственные слова,

имеющие звуковое подобие. Звуковая

близость их и сходство в значениях

объясняются тем, что у них один и тот же

морфологический корень.

Явление парономазии заключается

в звуковом подобии слов, имеющих разные

морфологические корни (лоцман — боцман,

кларнет — корнет, инъекция — инфекция).

У таких слов могут быть одинаковые

приставки, суффиксы, окончания, но корни

у них всегда разные. Кроме случайного

фонетического сходства, слова в подобных

лексических парах нечего общего не

имеют. Перед каждым автором может

возникнуть проблема выбора одного из

паронимов.

В художественной речи обычно наблюдается

правильное, весьма искусное использование

паронимов. Например, у Пушкина можно

найти много примеров, иллюстрирующих

нормативное употребление «больных»

слов, которые до сих пор смешиваются в

просторечии: Надев широкий боливар,

Онегин едет на бульвар…

Иной характер носит открытое использование

паронимов, когда писатель ставит их

рядом, показывая их смысловые отличия

при кажущемся подобии. В этом случае

паронимы выполняют различные стилистические

функции, выступая как средство усиления

действенности речи.

Столкновение паронимов используется

для выделения соответствующих понятий,

например: Молодые Тургеневы олицетворяют

собой честь и честность

Поэты любят сближать самые «неподходящие»

слова, удивляя нас своей фантазией:…

путь от Платона к планктону и от Фидия

к мидии – прост.

Яркий стилистический эффект рождает

противопоставление паронимов: скорее

не красота, а красивость…

Очень часто в речи наблюдается смешение

паронимов, что приводит к грубым

лексическим ошибкам (девственные

меры, проблудил два часа). Смещение

паронимов может вызвать нарушение

лексической сочетаемости: красивая

и практическая обувь.

Следует упомянуть о неправильном

употреблении в речи однокоренных слов,

которые нельзя назвать паронимами в

строгом значении термина. Например,

иногда не различают слова улыбающийся

— улыбчивый, рекомендованный –

рекомендательный.

Грубые лексические ошибки в речи могут

быть вызваны ложными ассоциациями,

которые часто возникают под влиянием

парономазии. Так, иногда путают слова

статут и статус, апробировать, что

означает «дать официальное одобрение»,

и опробовать — «подвергнуть испытанию

до применения». Ассоциативные ошибки

нередко делают высказывание абсурдным

(…Обязались изготовить дополнительно

50 настилов для экскаваторов столичного

метро) или комичным (- Где здесь натуральная

контора — мне с ребенка копию снять…)

-

Устранение речевых ошибок при употреблении однородных членов предложения.

При употреблении однородных членов

предложения вне экспрессивной функции

следует строго соблюдать логические

требования:

Нельзя употреблять как однородные

члены слова, указывающие на

несопоставимые понятия: Комиссия

отметила антисанитарное состояние

павильона и продавца т. Пелевиной.

Употребление в качестве однородных

членов слов разного семантического

плана порождает неуместный комизм:

Поздравляю вас от всей души и лично

от себя .

В состав однородных членов не должны

входить видовые и родовые наименования:

Наш сквер — любимое место отдыха жителей

деревни, молодежи и детей;

Несочетаемость одного из

однородных членов (или нескольких) с

тем словом в предложении, с которым

связаны все остальные однородные члены,

— весьма распространенная ошибка. Ее

можно исправить, дополнив предложение:

Полиция обрушила на молодежь дубинки,

гранаты со слезоточивым газом,

огнестрельное оружие.-. Полиция

обрушила на молодежь дубинки, гранаты

со слезоточивым газом, применила

огнестрельное оружие .

Редактору приходится вводить в текст

новые слова, исправляя лексическую

сочетаемость и устраняя одновременно

речевую недостаточность (первый и

последний пример); в иных случаях

требуется коренная переработка

предложения.

При употреблении однородных членов

предложения встречаются ошибки на

управление, если объединенные в сочиненном

ряду слова управляют разными формами:

(Преподаватели научат ребят разбираться

и привьют им любовь к живописи,

литературе, музыке)

При соединении однородных членов

составными союзами важно соблюдать

необходимый порядок слов, иначе нарушается

логическая сторона речи. (Он научил

Виктора не только профессиональным

приемам, но и открыл красоту профессии…)

Недопустимо употребление в разных

падежных формах обобщающих слов и

однородных членов: Режиссер сказал: «Мы

работаем сейчас над двумя постановками:

«Вишневый сад» Чехова и пьесой Володина

«С любимыми не расставайтесь».

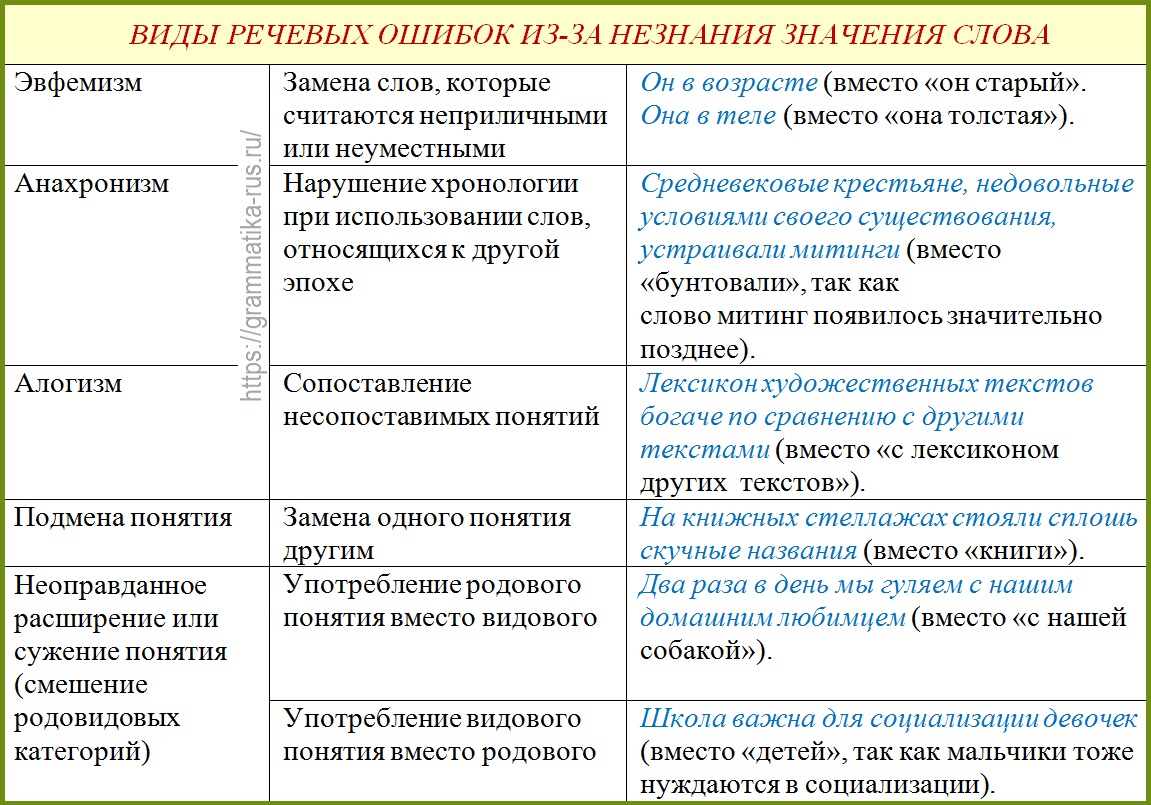

6.3. Лексические ошибки, связанные с употреблением паронимов, синонимов и слов, близких по значению

Среди лексических ошибок, вызванных незнанием точного значения слова, наиболее часто встречаются такие, которые связаны с неразграничением паронимов, синонимов и слов, близких по значению.

1. Паронимы – это однокоренные слова, близкие по звучанию, но различные по значению.

Например: адресат – адресант; советник – советчик; болотный – болотистый.

Наличие общего корня может привести к тому, что паронимические пары могут частично совпадать по значению. Это и создает условия для их путаницы.

Например, в паронимической паре представить – предоставить глагол представить имеет значения «вручить для ознакомления, решения; познакомить кого-либо с кем-либо; выдвинуть для поощрения; мысленно воспроизвести, вообразить», тогда как глагол предоставить – «отдать что-либо в чьё-либо распоряжение». Поэтому ошибочными будут фразы: На общем собрании нам предоставили новое руководство комбината; Ивану пообещали представить должность преподавателя литературы.

Но общность в значении паронимов всегда будет лишь частичной. Поэтому обычно члены паронимической пары имеют разную сочетаемость. Например:

а) поворотный рычаг, механизм; пункт, момент – поворотливый человек; судно, повозка;

б) исток реки, ручья; размолвки, распри, легенды – источник минеральный; письменный, надёжный; сырья, доходов, просвещения, слухов;

в) экономика страны, сельского хозяйства; развивающаяся, высокоразвитая – экономия средств, материалов, ресурсов; огромная, незначительная, планируемая.

Одной из самых распространённых в речи ошибок является путаница глаголов надеть – одеть . Глагол надеть сочетается с неодушевлёнными существительными, обозначающими предметы одежды (надеть шляпу, пальто, туфли), тогда как глагол одеть – с одушевлёнными существительными (одеть ребёнка). Именно поэтому некорректной будет фраза: Я одел пальто и вышел на улицу; правильно: Я надел пальто и вышел на улицу.

Не менее часто даже в официальной речи наблюдается смешение паронимов подпись и роспись . Существительное роспись имеет значения – «письменный перечень чего-то» (роспись доходов и расходов); «разнесение записей в разные места» (роспись цифровых данных); «настенная живопись» (роспись старинного храма). Но в просторечии под влиянием значений глагола расписаться и паронима подпись существительное роспись начинает использоваться в значении «собственноручно написанная фамилия» (Вам необходимо поставить роспись на документе). Однако в литературном языке такое словоупотребление недопустимо. Корректной будет фраза: Вам необходимо поставить подпись на документе.

2. Достаточно частотной ошибкой в речи является смешение не только паронимов, но и синонимов. Синонимы – это слова, близкие или тождественные по значению. Однако абсолютных синонимов, то есть слов, полностью совпадающих по значению и по употреблению, в языке очень мало:

языкознание – лингвистика, бегемот – гиппопотам.

Как правило, синонимы различаются либо сферой употребления – глаза, очи (о стилистических синонимах см. п. 5.6), либо оттенками значения – мастер, виртуоз, либо и тем, и другим – миловидный, хорошенький, смазливый.

Синонимы могут в большей или в меньшей степени избирательно сочетаться с теми или иными словами – карие глаза, коричневое платье.

Если не учитывать данные особенности употребления синонимов, то это может привести к речевой ошибке.

Например, во фразе: Вчера мне было печально – неудачно использовано наречие печально. В данном контексте более точным будет использование синонима грустно, но можно: грустно/печально улыбнулся.

3. Лексические ошибки могут возникать и при смешении слов, частично совпадающих по своему значению.

Например, существительные собрание, совещание, форум имеют общий компонент в своих значениях. Все они обозначают совместное присутствие где-нибудь людей, чем-то объединённых. Однако каждое из данных существительных имеет специфику в значении и употреблении.

Собрание – акцентирует внимание именно на совместном присутствии где-то людей, объединённых чем-либо (собрание трудового коллектива).

Совещание – акцентирует внимание на обсуждении какого-либо вопроса (совещание животноводов).

Форум – это широкое представительное собрание, причём данное существительное ограничено по сфере употребления, поскольку относится к высокой книжной лексике (всемирный форум молодёжи). Поэтому как лексическая ошибка будет расценено употребление существительного форум в контексте: На прошлой неделе в нашем районе состоялся форум животноводов. В данном случае более точным будет использование слов – совещание, съезд.

Очень часто в устной речи можно услышать фразы типа: Вы не подскажете , как пройти к театру оперы и балета?; Подскажите , на какой остановке мне следует выйти, чтобы попасть в центр города? Использование в данном случае глагола подсказать приводит к понятийной неточности, поскольку данный глагол имеет значения: прямое – «шепнуть или незаметно сказать кому-либо забытое им или неизвестное ему» (подсказать стихотворение; подсказать ход решения); переносное – «навести на мысль» (опыт подсказывает иное решение). Когда же Вы обращаетесь к кому-то с просьбой сообщить Вам какую-то неизвестную информацию, то не требуете, чтобы это делалось тайно, незаметно, шепотом. Поэтому более точным в таких ситуациях будет употребление таких слов и словосочетаний, как сказать, посоветовать, дать совет.

Ошибки подобного рода возникают в устной речи под влиянием известной тенденции к «вежливости», «смягченности» просьб и обращений. Этим же обусловливается и употребление глагола кушать вместо глагола есть; супруга – вместо жена; подъехать к кому-то вместо приехать к кому-то.

Так, глагол кушать в литературном языке имеет оттенок вежливости и обычно применяется лишь при приглашении кого-нибудь к еде, а также ласково по отношению к детям (кушайте, пожалуйста). Его не употребляют в первом лице (нельзя: я кушаю; надо: я ем). С осторожностью следует использовать этот глагол и в форме вежливости (второе лицо множественного числа) – Вы заливную рыбу кушаете?, поскольку такие фразы звучат слащаво. Поэтому уместнее всё же использовать в таких случаях глагол есть (Вы заливную рыбу едите?). Употребление слова кушать – ложная вежливость, восходящая к лакейскому – кушать подано.

Точно также в устной речи часто воспринимается как более «вежливая» форма фраза: Вы не возражаете, если я подъеду к Вам через час? Однако и она звучит нарочито слащаво. Более точным по значению и ситуативно уместным будет употребление глагола приехать (Вы не возражаете, если я приеду к Вам через час?).

В современном русском языке употребление существительных супруг, супруга ограничено главным образом официальной речью. Поэтому не рекомендуется говорить или писать по отношению к себе: Я и моя супруга любим отдыхать на даче; Мы с супругом прожили пять лет. Лучше употреблять в таких случаях слова – муж, жена.

Достаточно часто речевые ошибки возникают при смешении слов, близких в функциональном отношении, но различающихся значением и временем бытования самих предметов, явлений.

Например: Лиза была домработницей в доме Фамусовых. Лиза – крепостная девушка, прислуживающая в доме своего хозяина. Домработница – это наемная работница, которая прислуживает в доме за определённую плату. Главное же – в данном случае мы имеем дело с явным анахронизмом, то есть с хронологической неточностью, с ошибочным отнесением события, явления одной эпохи к другой, поскольку домработницы появились в России лишь в ХХ веке. Таким образом, в данном случае допущена не только понятийная, но и предметная неточность.

4. Причиной нелогичности высказывания, искажения смысла иногда является смешение неоднородных понятий, например, конкретных и отвлеченных.

Так, в рекламном объявлении: Гарантируем полное излечение алкоголиков и других заболеваний – речь идёт о заболевании, то есть об отвлеченном понятии. Неоднородные понятия не могут быть однородными членами. Поэтому в данном контексте более точным будет употребление не конкретного существительного алкоголик («человек, страдающий алкоголизмом»), а абстрактного – алкоголизм («болезненное пристрастие к употреблению спиртных напитков»): Гарантируем полное излечение алкоголизма и других заболеваний.

В другом примере, отрывке из школьного сочинения: Казачество поддержало Пугачева, и на защиту Белогорской крепости вышло только дворянство и «инвалидная команда» капитана Миронова – напротив, неправомерно употреблены отвлечённые и собирательные существительные казачество, дворянство, тогда как речь идёт о конкретных представителях этих социальных групп. В данном случае более точным будет использование существительных – казаки, дворяне.

Логические ошибки в речи – большое зло. Они не только порождают неточность в изложении мысли, но и ведут к абсурдности, неуместному комизму.

Например, если поверить рекламе чудодейственного средства: Фирма гарантирует уменьшение веса на сто процентов, то клиенты этой фирмы полностью теряют вес и превращаются в «ничто».

Смешение паронимов: что это такое?

В русском языке есть слова, похожие по звучанию, но отличающиеся написанием и лексическим значением. Это слова-паронимы. Слова-близнецы, которые легко перепутать.

Копирайтеры-производители, которые штампуют тексты пачками, регулярно грешат тем, что допускают смешение паронимов – то есть банально используют не то слово, искажая при этом смысл предложения. Поэтому чтобы ваша статья не вернулась на доработку, научитесь различать паронимы и правильно использовать их в работе.

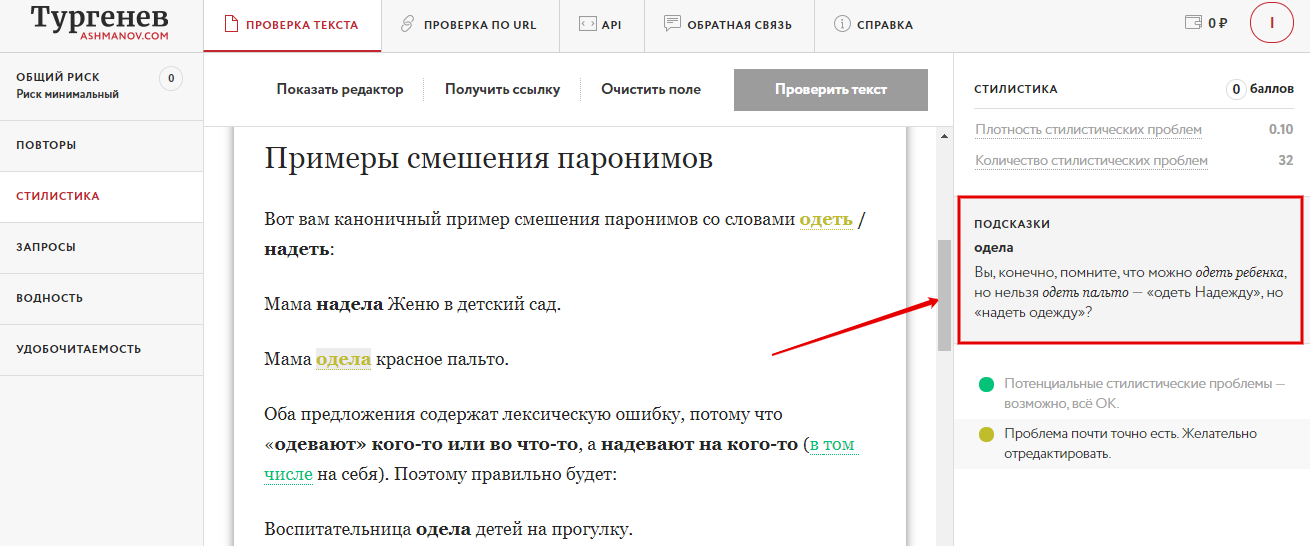

Примеры смешения паронимов

Вот вам каноничный пример смешения паронимов со словами одеть / надеть:

Мама надела Женю в детский сад.

Мама одела красное пальто.

Оба предложения содержат лексическую ошибку, потому что «одевают» кого-то или во что-то, а надевают на кого-то (в том числе на себя). Поэтому правильно будет:

Воспитательница одела детей на прогулку.

Марина надела одноразовую маску.

Смешение паронимов допускают даже ведущие в информационных и образовательных телевизионных передачах:

Кондуктор в автобусе настойчиво требует оплатить за проезд.

Экономист наполнил таблицу статистическими данными за месяц.

Командировочные вынуждены летать с пересадками из-за отмены рейсов.

Финансовые услуги представляются банками в течение трех лет.

Первое напоминание о Москве встречается в 1147 году.

Как правильно употреблять паронимы?

Паронимы имеют одинаковый корень, но разные приставки или суффиксы. Они-то и придают словам – а следом, и целым предложениям – то или иное значение. Поэтому, сочиняя очередной шедевр, нужно четко сформулировать мысль и решить, какую идею хочешь донести до читателей.

А теперь запоминаем:

оплачивают проезд, платят за проезд;

заполняют таблицу, наполняют емкость;

командировочное удостоверение, командированное лицо;

услуги предоставляются, документы представляются (в указанный срок);

упоминание в летописи, напоминание о собрании.

Не допустить смешения паронимов иногда помогает «Тургенев». Но сильно на него надеяться не рекомендую:

Неверно использованные слова придают тексту неуклюжий или даже комичный вид, а вас как автора откровенно выставляют дураком. А чтобы избежать этого, всего-то и нужно сделать финальную вычитку текста – и сделать её обстоятельно и без спешки.

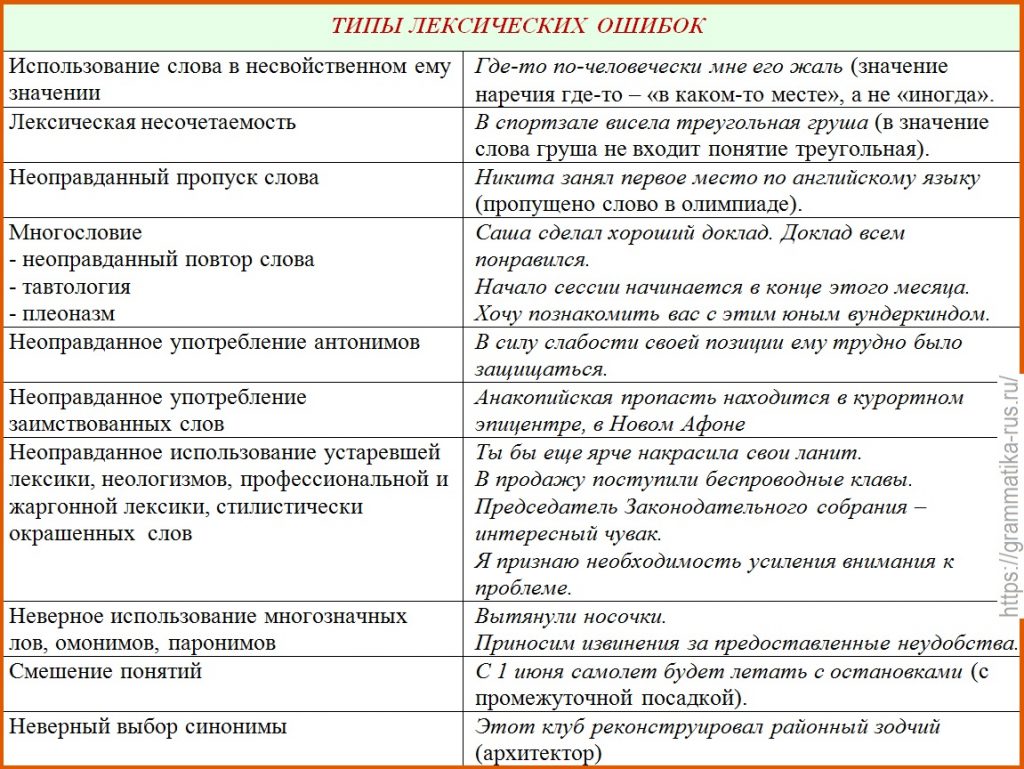

Типы лексических ошибок

ТИПЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОШИБОК

Лексическая несочетаемость В спортзале висела треугольная груша (в значение слова груша не входит понятие треугольная).

Неоправданный пропуск слова Никита занял первое место по английскому языку (пропущено слово в олимпиаде).

Многословие

— неоправданный повтор слова Саша сделал хороший доклад. Доклад всем понравился.

— тавтология Начало сессии начинается в конце этого месяца.

— плеоназм Хочу познакомить вас с этим юным вундеркиндом.

Неоправданное употребление антонимов В силу слабости своей позиции ему трудно было защищаться.

Неоправданное употребление заимствованных слов Анакопийская пропасть находится в курортном эпицентре, в Новом Афоне

Неоправданное использование устаревшей лексики, неологизмов, профессиональной и жаргонной лексики, стилистически окрашенных слов Ты бы еще ярче накрасила свои ланит.

В продажу поступили беспроводные клавы.

Председатель Законодательного собрания – интересный чувак.

Я признаю необходимость усиления внимания к проблеме.

Неверное использование многозначных лов, омонимов, паронимов Вытянули носочки.

Приносим извинения за предоставленные неудобства.

Смешение понятий С 1 июня самолет будет летать с остановками (с промежуточной посадкой).

Неверный выбор синонимы Этот клуб реконструировал районный зодчий (архитектор)

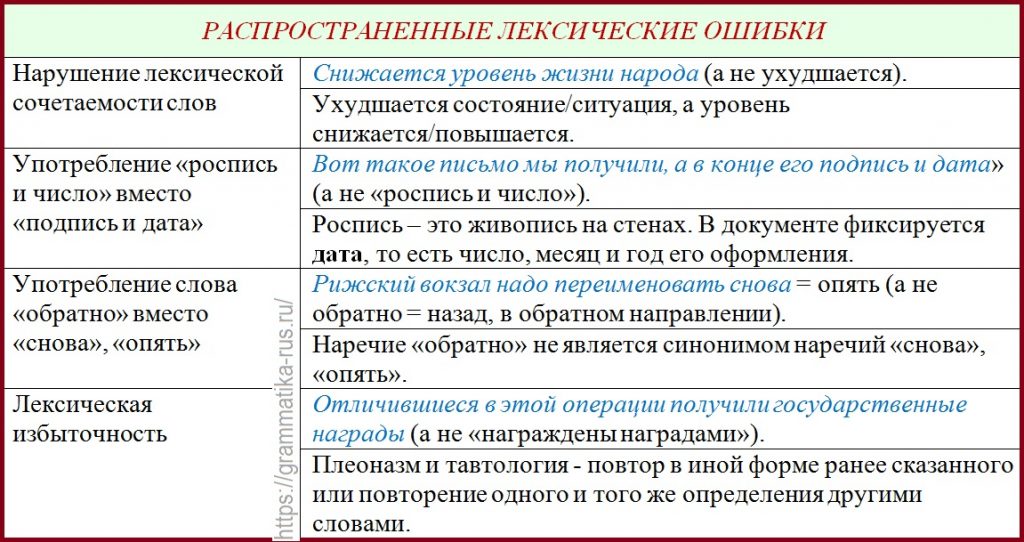

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

Нарушение лексической сочетаемости слов: Снижается уровень жизни народа (а не ухудшается). Ухудшается состояние/ситуация, а уровень снижается/повышается.

Употребление «роспись и число» вместо «подпись и дата»: Вот такое письмо мы получили, а в конце его подпись и дата» (а не «роспись и число»). Роспись – это живопись на стенах. В документе фиксируется дата, то есть число, месяц и год его оформления.

Употребление слова «обратно» вместо «снова», «опять»: Рижский вокзал надо переименовать снова = опять (а не обратно = назад, в обратном направлении). Наречие «обратно» не является синонимом наречий «снова», «опять».

Лексическая избыточность: Отличившиеся в этой операции получили государственные награды (а не «награждены наградами»). Плеоназм и тавтология — повтор в иной форме ранее сказанного или повторение одного и того же определения другими словами.

Кроме нарушения лексической совместимости, к распространенным лексическим ошибкам относится

— смешение паронимов (роспись — подпись),

— использование слова в несвойственном ему значении («обратно» вместо «опять», «снова»)

— лексическая избыточность тавтология, плеоназм

— употребление слова иной стилевой окраски

— смешение лексики разных исторических эпох.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Лексические нормы

Тест на тему Использование слова в несвойственном ему значении

Тест на тему Ошибки в сочетаемости слов

Тест на тему Ошибки, связанные с употреблением паронимов

Тест на тему Ошибки тавтология и плеоназм

Тест на тему Ошибки при использовании фразеологизмов

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на страницу «Культура речи«, «Таблицы«, «Лексика в таблицах«, «Лексический разбор«, на главную

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

источники:

http://kovalev-copyright.ru/russkiy/smeshenie-paronimov.html

http://grammatika-rus.ru/tipy-leksicheskih-oshibok/

Среди лексических ошибок, вызванных незнанием точного значения слова, наиболее часто встречаются такие, которые связаны с неразграничением паронимов.

Паронимы – это однокоренные слова, принадлежащие к одной и той же части речи, близкие по звучанию, но различные по значению.

Они имеют сходство в звучании и написании из-за того, что у них один и тот же корень.

Примеры: АБОНемент – АБОНент, КОСТный – КОСТлявый, выПЛАТить – оПЛАТить – заПЛАТить, СУЩество – СУЩность.

Значения паронимов близки, но не одинаковы.

Содержание

- Виды паронимов

- Признаки и особенности паронимов

- Функции паронимов

- Ошибки при употреблении

- Распространенные ошибки в употреблении паронимов

- Словари паронимов

Виды паронимов

По словообразовательной структуре паронимы делятся на:

1. Префиксальные – различаются приставками: выдача – отдача, выбирая – избирая, восполнить – дополнить, загородить – оградить, напоминание – упоминание, отрывок – обрывок;

2. Суффиксальные – различаются суффиксами: годичный – годовалый, деловитый – дельный, практический – практичный, скрытный – скрытый, советник – советчик, шумный – шумовой;

3. Корневые – различаются по составу корней: длинный – длительный, невежа – невежда, мороженый – морозный, тормоз – торможение, экскаватор – эскалатор .

По значению паронимы делятся на две группы:

1. Паронимы, которые не могут употребляться в одинаковых речевых контекстах. Например: становление – установление. Может быть становление характера, но установление правил.

2. Паронимы, которые могут употребляться в одинаковых речевых контекстах. Например: дальний – далекий. Дальние края – далекие края.

Признаки и особенности паронимов

При наблюдении за употреблением слов в повседневном обиходе, над речью молодежи, особенно в ее письменном выражении, над языком периодической печати, радио и телевидения, можно с уверенностью сказать о том, что в современной речи встречается немало ошибок и отклонений от литературных норм.

Основная причина появления паронимов заключается в постоянном стремлении человека углубить, расширить, ярче отразить существующие в мире явления.

Для названия нового дополнительного признака, явления или действия, люди использовали новое слово, образованное с помощью суффиксов или приставок. Появление паронимов – это внутриязыковой процесс, который подтверждает постоянное развитие языка.

Часто паронимы путают с омонимами из-за сходства в произношении. Однако они отличаются от омонимов тем, что имеют разное написание и никогда не имеют полного совпадения в произношении.

Что касается паронимов и синонимов, при их разграничении следует иметь в виду, что расхождение в значениях паронимов обычно настолько значительно, что замена одного из них другим невозможна. Смешение паронимов приводит к грубым лексическим ошибкам.

Паронимы выполняют в речи различные стилистические функции, и перед каждым может возникнуть проблема выбора одного из паронимов. Умелое употребление паронимов помогает человеку правильно и точно выразить мысль, потому что именно паронимы раскрывают большие возможности русского языка в передаче тонких смысловых оттенков.

Функции паронимов

- Выделение соответствующих понятий: Молодые Тургеневы олицетворяют собой честь и честность (Мария Марич).

- Создание яркого стилистического эффекта при противопоставлении: Меня тревожит встреч напрасность, что ни сердцу, ни уму, и та не праздничность, а праздность, в моем гостящая дому (Е. Евтушенко).

- Уточнение мысли: У него, братец мой, позиция, а, оппозиция. – Своя позиция и есть оппозиция (К. Федин).

- Если автор хочет показать тонкие смысловые различия, возможно сопоставление паронимов: Я не люблю пластику кистей у танцовщиц. Она манерна, условна, сентиментальна; в ней больше красивости, чем красоты (К. Станиславский).

- Улучшение звукописи в поэтической речи. Употребление созвучных слов создает яркую перекличку звуков, делая слова более значительными: Пощадят ли площади меня? (Б. Пастернак)

Писатели и журналисты любят использовать в заглавиях выразительные звуковые повторы, в основе которых лежат паронимы: «Вещие вещи» (Ф. Кривим), «Настающее настоящее» (В. Липатов), «Гармония гормонов» (В. Леви), «Потоки патоки» (М. Борисова).

Ошибки при употреблении

Согласно лексическим нормам русского языка слово должно употребляться только в свойственном ему значении, закреплённом в словаре.

Паронимы, как правило, относятся к одной части речи, выполняют в предложении аналогичные функции, имеют одинаковое ударение, поэтому говорящему их легко спутать, тем более что они почти всегда близки по значению и отличаются лишь тонкими смысловыми оттенками и лексической сочетаемостью.

Однако при употреблении паронимов часто происходит нарушение лексической нормы. Основные ошибки заключаются в трудности различения в речи слов-паронимов. Наличие общего корня может привести к тому, что паронимические пары могут частично совпадать по значению. Это и создает условия для их путаницы.

Например:

1) На заводе разработали ЭКОНОМНЫЙ внедорожник.

Здесь нужно употребить пароним ЭКОНОМИЧНЫЙ. Экономным может быть человек, использование, образ жизни. Экономичным – машина, способ, технология.

2) Татьяне пообещали представить должность преподавателя литературы.

Здесь нужно употребить пароним ПРЕДОСТАВИТЬ. Глагол представить имеет значения «вручить для ознакомления, решения; познакомить кого-либо с кем-либо; выдвинуть для поощрения; мысленно воспроизвести, вообразить», тогда как глагол предоставить – «отдать что-либо в чьё-либо распоряжение».

Подобные ошибки связаны с тем, что говорящие и пишущие не видят различий в значениях паронимов, неправильно понимают значения слов.

Ошибки в употреблении слов-паронимов связаны прежде всего с тем, что:

— эти слова обладают определенным сходством в звучании,

— морфемном строении (у них один и тот же корень),

— грамматических признаках (это слова одной части речи).

Общее в значении паронимов всегда будет лишь частичным. Поэтому обычно члены паронимической пары имеют разную сочетаемость:

- исток (реки, ручья; размолвки, распри, легенды) – источник (минеральный; письменный, надёжный; сырья, доходов, просвещения, слухов);

- поворотный (рычаг, механизм; пункт, момент) – поворотливый (человек; судно, повозка);

- экономика (страны, сельского хозяйства; развивающаяся, высокоразвитая) – экономия (средств, материалов, ресурсов; огромная, незначительная, планируемая).

К смешению паронимов близки речевые ошибки, возникающие вследствие неправильного употребления однокоренных слов, которые в строгом значении термина нельзя отнести к паронимам (улыбчивый – улыбающийся, рекомендательный – рекомендованный, прогрессивный – прогрессирующий). Вторые слова в этих парах не прилагательные, а причастия, паронимия же охватывает лишь слова, принадлежащие к одной и той же части речи.

Важно помнить! Правильное употребление паронимов — необходимое условие грамотной, культурной речи, оно помогает говорящему или пишущему более точно выразить мысль. Смешение же их — признак невысокой речевой культуры.

Распространенные ошибки в употреблении паронимов

1. Одеть – надеть. Одной из самых распространённых в речи ошибок является путаница глаголов надеть — одеть. Глагол надеть сочетается только с неодушевлёнными существительными, обозначающими предметы одежды (надеть шляпу, пальто, туфли), тогда как глагол одеть – с одушевлёнными существительными (одеть ребёнка). Поэтому выражение «Я одел пиджак и вышел из дома» будет некорректным. Правильно говорить: Я надел пиджак и вышел из дома.

2. Подпись – роспись. Существительное роспись имеет значения – «письменный перечень чего-то» (роспись доходов и расходов); «разнесение записей в разные места» (роспись цифровых данных); «настенная живопись» (роспись старинного храма). Но в просторечии под влиянием значений глагола расписаться и паронима подпись существительное роспись начинает использоваться в значении «собственноручно написанная фамилия» (Вам необходимо поставить роспись на документе). Однако в литературном языке такое словоупотребление недопустимо. Корректной будет фраза: Вам необходимо поставить подпись на документе.

3. Претерпеть – перетерпеть. Черная полоса в жизни – это непростой период, который нужно просто перетерпеть. Или претерпеть? Допустимы оба варианта. И «перетерпеть» и «претерпеть». Претерпеть означает «пережить», «перенести», «преодолеть», например, трудности или проблемы. Но у слова «претерпеть» есть и второе значение — подвергнуться изменениям. Например: «После второго чтения текст закона претерпел изменения».

4. Фактор и факт. В речевом обиходе и в печатном иногда встречается ошибочное использование слова фактор вместо факт, особенно когда речь идет о каких либо событиях или явлениях. Факт — то, что реально существует, действительное событие, явление, случай. Фактор — то, что способствует развитию, существованию чего-либо, движущая сила, стимул. Ошибочно говорить: «И еще один парадоксальный фактор».

5. Двоякий и двойственный. Иногда в словосочетании «производить впечатление» встречаются случаи ошибочного употребления прилагательного двоякий вместо его паронима двойственный. Двойственный – двуличный или лицемерный, соединяющий в себе два различных качества, часто, противоречащих друг другу. Двоякий – двойной, проявляющийся в двух видах, формах.

6. Действенный и действительный. Ошибочное употребление паронима действительный. Пример: «Самый действительный способ улучшить память — создать себе мощную мотивацию». Действительный – существующий на самом деле. Действующий – сохраняющий силу. Действенный – способный активно действовать, воздействовать на кого-либо, дающий наилучший результат, эффективный.

7. Оговорка – отговорка. Повод, который мы используем, для того чтобы уклониться от какого‑то дела, – это отговорка. А оговорка – это случайная ошибка в речи или какое‑то дополнение. Например, та самая «оговорочка по Фрейду».

8. Масляный – масленый. Очень хитрая парочка паронимов: собьёт с толку кого угодно. Чтобы не запутаться, важно запомнить: слово «масляный» образовано от существительного «масло», а «масленый» – отглагольное прилагательное от «маслить». То есть, если что‑то сделано из масла, содержит его, работает на нём, мы говорим «масляный». Например, масляные краски, масляный крем, масляное пятно и так далее. А вот блины или сковородка, на которой их жарили, — «масленые» — то есть пропитанные, покрытые маслом. Но есть ещё и третий вариант – причастие «масленный»: масленный до блеска блин.

9. Иммигрировать – эмигрировать. Часто возникает путаница с употреблением этих паронимов. Иммигрировать — значит вселиться в какую‑то страну для постоянного проживания, а эмигрировать — переехать со своей родины в другое государство. То есть, если вы хотите сказать, что покидаете Россию, можно использовать только глагол «эмигрировать». А если говорите, что уезжаете жить, скажем, на Бали, допустимы оба варианта — и «эмигрировать», и «иммигрировать».

Как не допускать ошибок при употреблении паронимов?

- Помнить, что паронимы – однокоренные слова, принадлежащие к одной и той же части речи.

- Тренироваться употреблять паронимы в речи.

- Проверять непонятное лексическое значение паронимов в специальном словаре.

Словари паронимов

Специальные словари русских паронимов появились в конце 60 – х годов. До этого времени явление паронимии находило частичное отражение в словарях неправильностей русского языка.

Первый словарь паронимов – словарь-справочник Ю.А. Бельчикова и М.С. Панюшевой «Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка» 1968 года издания.

Этот словарь содержит 180 групп однокорневых слов, различающихся свойственными им значениями и употреблениями. Паронимы располагаются в алфавитном порядке. В словарной статье дается толкование паронимов, затем их словесные связи и употребление в современном русском литературном языке; заключает словарную статью раздел «Ошибочно», в котором представлены примеры ошибочного или неточного использования однокоренных слов.

Первый специальный словарь паронимов «Словарь паронимов русского языка» Н. П. Колесникова был издан в 1971 г. В этом словаре объяснено 1432 «гнезда» паронимов. В словарь включены и однокорневые подобозвучные слова, типа база – базис, деловитый – деловой – дельный и разнокорневые слова типа атлет – отлёт, пагода – погода. В словарной статье дано разъяснение значения каждого слова из паронимической пары.

В 1976 году вышел «Словарь трудностей русского языка» (Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова). В нем отражены трудные случаи употребления паронимов, встречающиеся на всех уровнях языка: орфоэпическом, лексикограмматическом, а также орфографическом, пунктуационном и стилистическом. Словарь включает в себя около 30 тыс. слов.

В 1984 г. издан «Словарь паронимов русского языка» О.В. Вишняковой. В нем раскрыты основные паронимы, паронимические гнезда, полные и неполные, а также частичные паронимы. Дано толкование значений более тысячи паронимических пар. Каждое из толкований иллюстрируется примерами употребления в словосочетаниях и в текстах.

В 2010 г. появился «Учебный словарь паронимов русского языка» Л.А. Введенской и Н.П. Колесникова. В пособии дается понятие о паронимах, их стилистических и выразительных возможностях, о смешении паронимов в речи. Словарь состоит из 357 словарных статей, содержащих 762 паронима и их толкование. В конце пособия идут упражнения, выполнение которых предусматривает работу со словарем и служит проверкой знаний обучающихся.

| 1. /стилистика/1. Стилистика как наука, её предмет и задачи.doc 2. /стилистика/10. Публицистический стиль.doc 3. /стилистика/11. Язык газеты и его стилистические особенности.doc 4. /стилистика/12. Изменения языка и стиля современной публицистики.doc 5. /стилистика/13. Языковая игра и её стилистические возможности.doc 6. /стилистика/14. Язык и стиль электронных СМИ.doc 7. /стилистика/15. Язык и стиль рекламы.doc 8. /стилистика/16. Разговорный стиль.doc 9. /стилистика/17. Устная публичная речь.doc 10. /стилистика/18. Смысловая точность речи.doc 11. /стилистика/19 Лексическая сочетаемость. Нарушение лекс.соч.как стил.прием и реч.ошибка.doc 12. /стилистика/2 Основные направления современной стилистики.doc 13. /стилистика/20 Лексическая синонимия. Типы лексических синонимов. Стилистические функции синонимов. Стилистически не оправданное употребление синонимов..doc 14. /стилистика/21 Лексическая антонимия. Стилистические функции антонимов. Стилистически не оправданное употребление антонимов..doc 15. /стилистика/22. Многозначность как сущностная характеристика слова и как стилистическое средство. Стилистически не оправданное употребление многозначных слов..doc 16. /стилистика/23. Омонимия и смежные с ней явления. Стилистические функции омонимов. Стилистически не оправданное употребление слов, имеющих омонимы..doc 17. /стилистика/24. Паронимия и парономазия, их стилистические функции. Лексические ошибки, вызванные смешением паронимов..doc 18. /стилистика/25 Диалектизмы.doc 19. /стилистика/26 Термины и профессионализмы.doc 20. /стилистика/27 Жаргонная лексика.doc 21. /стилистика/28. Устаревшие слова.doc 22. /стилистика/29. неологизм.doc 23. /стилистика/3 Русский литературный язык в система русского национального языка.doc 24. /стилистика/30 Многозначность слов.doc 25. /стилистика/31. Фразеологизмы, особенности их употребления в речи. Стилистическая окраска фразеологизмов. Синонимия, антонимия,.doc 26. /стилистика/32 Стилистические приемы преобразования фразеологических единиц в художественной литературе и публицистике. Ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов..doc 27. /стилистика/33 Понятие фоники. Фонетические средства языка, имеющие стилистическое значение. Благозвучие речи. Устранение неблагозвучия речи при стилистической правке текста..doc 28. /стилистика/34 стилистические приёмы усиления звуковой выразительности.doc 29. /стилистика/35 Стилистические недочёты в звуковой организации речи.doc 30. /стилистика/36 Использование графики в стилистических целях.doc 31. /стилистика/4 Основания функциональной дифференциации русского литературного языка.doc 32. /стилистика/5. Основные понятия функциональной стилистики.doc 33. /стилистика/6. Стилистическая окраска слов.doc 34. /стилистика/7. Стилистическая норма.doc 35. /стилистика/8. Официально-деловой стиль.doc 36. /стилистика/9. Научный стиль.doc |

1. Стилистика как наука, её предмет и задачи. История возникновения стилистики 10. Публицистический стиль. Стиль 11. Язык газеты и его стилистические особенности 12. Изменения языка и стиля современной публицистики 13. Языковая игра и её стилистические возможности. Прецедентные тексты. Яз игра 14. Язык и стиль электронных сми. Специфика редактирования телевизионных и радиотекстов. Язык и стиль электронных сми 15. Язык и стиль рекламы 16. Разговорный стиль 17. Устная публичная речь. Устная публичная речь 18. Смысловая точность речи. Поиск нужного слова. Речевые ошибки, вызванные неправильным выбором слова. Смысловая точность речи. Выбор слова 19. Лексическая сочетаемость. Нарушение лексической сочетаемости как стилистический приём и как речевая ошибка 2. Основные направления современной стилистики. Методы стилистического анализа 20. Лексическая синонимия. Типы лексических синонимов. Стилистические функции синонимов. Стилистически не оправданное употребление синонимов 21. Лексическая антонимия. Стилистические функции антонимов. Стилистически не оправданное употребление антонимов 22. Многозначность как сущностная характеристика слова и как стилистическое средство. Стилистически не оправданное употребление многозначных слов. Полисемия 23. Омонимия и смежные с ней явления. Стилистические функции омонимов. Стилистически не оправданное употребление слов, имеющих омонимы. Омонимия 24. Паронимия и парономазия, их стилистические функции. Лексические ошибки, вызванные смешением паронимов 25. Диалектизмы 3. Русский литературный язык в системе русского национального языка: основные понятия (литературный язык, территориальный диалект, социальный диалект, просторечие). Признаки литературного языка. Понятие «современный русский язык» 30. Стилистическая классификация заимствованных слов. Заимствованные слова в художественной и публицистической речи. Стилистически не оправданное употребление заимствованных слов Особенности фразеологизмов 32. Стилистические приемы преобразования фразеологических единиц в художественной литературе и публицистике. Ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов 33. Понятие фоники. Фонетические средства языка, имеющие стилистическое значение. Благозвучие речи. Устранение неблагозвучия речи при стилистической правке текста 34. Стилистические приёмы усиления звуковой выразительности речи. Стилистические функции звукописи 36. Использование графики в стилистических целях 36. Использование графики в стилистических целях. Графика (от греч.— пишу, черчу, рисую) — это совокупность особых знаков, с помощью которых устная речь передается на письме 4. Основания функциональной дифференциации русского литературного языка. Книжно письменная и устная формы литературного языка 5. Основные понятия функциональной стилистики: функциональный стиль, стилеобразующие факторы, подстиль, жанр, функционально-стилевая сфера. Функциональный стиль 6. Стилистическая окраска слов. Использование в речи стилистически окрашенной лексики. Неоправданное употребление слов с различной стилистической окраской. Смешение стилей. Канцеляризмы и речевые штампы 7. Стилистическая норма. Стилистические ошибки, их виды 8. Официально-деловой стиль. Официально-деловой стиль 9. Научный стиль. Научный стиль |

24. Паронимия и парономазия, их стилистические функции. Лексические ошибки, вызванные смешением паронимов.

Однокоренные слова, близкие по звучанию, но не совпадающие в значениях (узнать — признать, одеть — надеть, подпись — роспись), называются паронимами (из гр. para — возле, onyma — имя). Паронимы, как правило, относятся к одной и той же части речи и выполняют в предложении аналогичные синтаксические функции.

Большинство лингвистов считает, что паронимия охватывает лишь родственные слова, имеющие звуковое подобие. Звуковая близость их и сходство в значениях объясняются тем, что у них один и тот же морфологический корень.

Большинство паронимов близки по значению, но различаются тонкими смысловыми оттенками (длинный — длительный, желанный — желательный). Значительно меньше паронимов, резко отличающихся по смыслу (гнездо — гнездовье, дефектный — дефективный). Паронимы могут отличаться стилистической окраской, сферой употребления.

Явление парономазии (из гр. para — возле, onomazo — называю) заключается в звуковом подобии слов, имеющих разные морфологические корни (ср.: нары — нарты, лоцман — боцман, кларнет — корнет, инъекция — инфекция). Как и при паронимии, лексические пары при парономазии принадлежат к одной части речи, выполняют в предложении аналогичные синтаксические функции. У таких слов могут быть одинаковые приставки, суффиксы, окончания, но корни у них всегда разные. Кроме случайного фонетического сходства, слова в подобных лексических парах нечего общего не имеют, их предметно-смысловая отнесенность совершенно различна.

Парономазия в отличие от паронимии не носит характера закономерного и регулярного явления. И хотя в языке есть немало сходных в фонетическом отношении слов, сопоставление их как лексических пар является результатом индивидуального восприятия: один увидит парономазию в паре тираж — типаж, другой — в тираж — мираж, третий — в тираж — витраж. Однако паронимия и парономазия близки с точки зрения употребления в речи сходных по звучанию слов.

Паронимы, а отчасти и не родственные, но сходные по звучанию слова выполняют в речи стилистические функции.

- Умелое употребление паронимов помогает писателю правильно и точно выразить мысль, именно паронимы раскрывают большие возможности русского языка в передаче тонких смысловых оттенков. Вот, например, как А.С. Пушкин вводил паронимы в речь царя в драме «Борис Годунов»: — Я думал свой народ в довольствии, во славе успокоить, щедротами любовь его снискать; — Я злато рассыпал им, я им сыскал работы, — они ж меня, беснуясь, проклинали (снискать — заслужить, приобрести что-либо, сыскать — найти). В подобных случаях следует говорить о скрытом использовании паронимов, так как читатель видит в тексте лишь одно из подобных слов, выбору которого могла предшествовать работа автора с паронимами, сопоставление их, анализ их смысловых оттенков. Читая окончательный, отредактированный текст, мы можем только догадываться о большом труде писателя, у которого паронимические слова могли вызвать сомнения, колебания.

- Иной характер носит открытое использование паронимов, когда писатель ставит их рядом, показывая их смысловые отличия при кажущемся подобии. В этом случае паронимы выполняют различные стилистические функции, выступая как средство усиления действенности речи. Столкновение паронимов используется для выделения соответствующих понятий, например: Молодые Тургеневы олицетворяют собой честь и честность (М. Мар.).

- Сочетание паронимов в таких случаях создает тавтологический и звуковой повтор, что способствует их усилению, например: Нет, умереть. Никогда не родиться бы лучше, Чем этот жалобный, жалостный, каторжныйвой

- Употребление паронимов может быть средством уточнения мысли: Все те же ль вы, другие ль девы, Сменив, не заменили Вас? (П.)

- Возможно сопоставление паронимов, если автор хочет показать тонкие смысловые различия между ними: Я не люблю пластику кистей у танцовщиц. Она манерна… в ней больше красивости, чем красоты (Стан.)

- Паронимы и еще чаще созвучные неродственные слова используются в

каламбурах: Памятникпервоопечатнику (И. и П.); Розыск сбежавшего жениха не обвенчался успехом («ЛГ»); К столу скликает «ВдоваКлико» (Ок.).

Среди лексических ошибок, вызванных незнанием точного значения слова, наиболее часто встречаются такие, которые связаны с неразграничением паронимов.

Паронимы – это однокоренные слова, принадлежащие к одной и той же части речи, близкие по звучанию, но различные по значению.

Они имеют сходство в звучании и написании из-за того, что у них один и тот же корень.

Примеры: АБОНемент – АБОНент, КОСТный – КОСТлявый, выПЛАТить – оПЛАТить – заПЛАТить, СУЩество – СУЩность.

Значения паронимов близки, но не одинаковы.

Содержание

- Виды паронимов

- Признаки и особенности паронимов

- Функции паронимов

- Ошибки при употреблении

- Распространенные ошибки в употреблении паронимов

- Словари паронимов

Виды паронимов

По словообразовательной структуре паронимы делятся на:

1. Префиксальные – различаются приставками: выдача – отдача, выбирая – избирая, восполнить – дополнить, загородить – оградить, напоминание – упоминание, отрывок – обрывок;

2. Суффиксальные – различаются суффиксами: годичный – годовалый, деловитый – дельный, практический – практичный, скрытный – скрытый, советник – советчик, шумный – шумовой;

3. Корневые – различаются по составу корней: длинный – длительный, невежа – невежда, мороженый – морозный, тормоз – торможение, экскаватор – эскалатор .

По значению паронимы делятся на две группы:

1. Паронимы, которые не могут употребляться в одинаковых речевых контекстах. Например: становление – установление. Может быть становление характера, но установление правил.

2. Паронимы, которые могут употребляться в одинаковых речевых контекстах. Например: дальний – далекий. Дальние края – далекие края.

Признаки и особенности паронимов

При наблюдении за употреблением слов в повседневном обиходе, над речью молодежи, особенно в ее письменном выражении, над языком периодической печати, радио и телевидения, можно с уверенностью сказать о том, что в современной речи встречается немало ошибок и отклонений от литературных норм.

Основная причина появления паронимов заключается в постоянном стремлении человека углубить, расширить, ярче отразить существующие в мире явления.

Для названия нового дополнительного признака, явления или действия, люди использовали новое слово, образованное с помощью суффиксов или приставок. Появление паронимов – это внутриязыковой процесс, который подтверждает постоянное развитие языка.

Часто паронимы путают с омонимами из-за сходства в произношении. Однако они отличаются от омонимов тем, что имеют разное написание и никогда не имеют полного совпадения в произношении.

Что касается паронимов и синонимов, при их разграничении следует иметь в виду, что расхождение в значениях паронимов обычно настолько значительно, что замена одного из них другим невозможна. Смешение паронимов приводит к грубым лексическим ошибкам.

Паронимы выполняют в речи различные стилистические функции, и перед каждым может возникнуть проблема выбора одного из паронимов. Умелое употребление паронимов помогает человеку правильно и точно выразить мысль, потому что именно паронимы раскрывают большие возможности русского языка в передаче тонких смысловых оттенков.

Функции паронимов

- Выделение соответствующих понятий: Молодые Тургеневы олицетворяют собой честь и честность (Мария Марич).

- Создание яркого стилистического эффекта при противопоставлении: Меня тревожит встреч напрасность, что ни сердцу, ни уму, и та не праздничность, а праздность, в моем гостящая дому (Е. Евтушенко).

- Уточнение мысли: У него, братец мой, позиция, а, оппозиция. – Своя позиция и есть оппозиция (К. Федин).

- Если автор хочет показать тонкие смысловые различия, возможно сопоставление паронимов: Я не люблю пластику кистей у танцовщиц. Она манерна, условна, сентиментальна; в ней больше красивости, чем красоты (К. Станиславский).

- Улучшение звукописи в поэтической речи. Употребление созвучных слов создает яркую перекличку звуков, делая слова более значительными: Пощадят ли площади меня? (Б. Пастернак)

Писатели и журналисты любят использовать в заглавиях выразительные звуковые повторы, в основе которых лежат паронимы: «Вещие вещи» (Ф. Кривим), «Настающее настоящее» (В. Липатов), «Гармония гормонов» (В. Леви), «Потоки патоки» (М. Борисова).

Ошибки при употреблении

Согласно лексическим нормам русского языка слово должно употребляться только в свойственном ему значении, закреплённом в словаре.

Паронимы, как правило, относятся к одной части речи, выполняют в предложении аналогичные функции, имеют одинаковое ударение, поэтому говорящему их легко спутать, тем более что они почти всегда близки по значению и отличаются лишь тонкими смысловыми оттенками и лексической сочетаемостью.

Однако при употреблении паронимов часто происходит нарушение лексической нормы. Основные ошибки заключаются в трудности различения в речи слов-паронимов. Наличие общего корня может привести к тому, что паронимические пары могут частично совпадать по значению. Это и создает условия для их путаницы.

Например:

1) На заводе разработали ЭКОНОМНЫЙ внедорожник.

Здесь нужно употребить пароним ЭКОНОМИЧНЫЙ. Экономным может быть человек, использование, образ жизни. Экономичным – машина, способ, технология.

2) Татьяне пообещали представить должность преподавателя литературы.

Здесь нужно употребить пароним ПРЕДОСТАВИТЬ. Глагол представить имеет значения «вручить для ознакомления, решения; познакомить кого-либо с кем-либо; выдвинуть для поощрения; мысленно воспроизвести, вообразить», тогда как глагол предоставить – «отдать что-либо в чьё-либо распоряжение».

Подобные ошибки связаны с тем, что говорящие и пишущие не видят различий в значениях паронимов, неправильно понимают значения слов.

Ошибки в употреблении слов-паронимов связаны прежде всего с тем, что:

— эти слова обладают определенным сходством в звучании,

— морфемном строении (у них один и тот же корень),

— грамматических признаках (это слова одной части речи).

Общее в значении паронимов всегда будет лишь частичным. Поэтому обычно члены паронимической пары имеют разную сочетаемость:

- исток (реки, ручья; размолвки, распри, легенды) – источник (минеральный; письменный, надёжный; сырья, доходов, просвещения, слухов);

- поворотный (рычаг, механизм; пункт, момент) – поворотливый (человек; судно, повозка);

- экономика (страны, сельского хозяйства; развивающаяся, высокоразвитая) – экономия (средств, материалов, ресурсов; огромная, незначительная, планируемая).

К смешению паронимов близки речевые ошибки, возникающие вследствие неправильного употребления однокоренных слов, которые в строгом значении термина нельзя отнести к паронимам (улыбчивый – улыбающийся, рекомендательный – рекомендованный, прогрессивный – прогрессирующий). Вторые слова в этих парах не прилагательные, а причастия, паронимия же охватывает лишь слова, принадлежащие к одной и той же части речи.

Важно помнить! Правильное употребление паронимов — необходимое условие грамотной, культурной речи, оно помогает говорящему или пишущему более точно выразить мысль. Смешение же их — признак невысокой речевой культуры.

Распространенные ошибки в употреблении паронимов

1. Одеть – надеть. Одной из самых распространённых в речи ошибок является путаница глаголов надеть — одеть. Глагол надеть сочетается только с неодушевлёнными существительными, обозначающими предметы одежды (надеть шляпу, пальто, туфли), тогда как глагол одеть – с одушевлёнными существительными (одеть ребёнка). Поэтому выражение «Я одел пиджак и вышел из дома» будет некорректным. Правильно говорить: Я надел пиджак и вышел из дома.

2. Подпись – роспись. Существительное роспись имеет значения – «письменный перечень чего-то» (роспись доходов и расходов); «разнесение записей в разные места» (роспись цифровых данных); «настенная живопись» (роспись старинного храма). Но в просторечии под влиянием значений глагола расписаться и паронима подпись существительное роспись начинает использоваться в значении «собственноручно написанная фамилия» (Вам необходимо поставить роспись на документе). Однако в литературном языке такое словоупотребление недопустимо. Корректной будет фраза: Вам необходимо поставить подпись на документе.

3. Претерпеть – перетерпеть. Черная полоса в жизни – это непростой период, который нужно просто перетерпеть. Или претерпеть? Допустимы оба варианта. И «перетерпеть» и «претерпеть». Претерпеть означает «пережить», «перенести», «преодолеть», например, трудности или проблемы. Но у слова «претерпеть» есть и второе значение — подвергнуться изменениям. Например: «После второго чтения текст закона претерпел изменения».

4. Фактор и факт. В речевом обиходе и в печатном иногда встречается ошибочное использование слова фактор вместо факт, особенно когда речь идет о каких либо событиях или явлениях. Факт — то, что реально существует, действительное событие, явление, случай. Фактор — то, что способствует развитию, существованию чего-либо, движущая сила, стимул. Ошибочно говорить: «И еще один парадоксальный фактор».

5. Двоякий и двойственный. Иногда в словосочетании «производить впечатление» встречаются случаи ошибочного употребления прилагательного двоякий вместо его паронима двойственный. Двойственный – двуличный или лицемерный, соединяющий в себе два различных качества, часто, противоречащих друг другу. Двоякий – двойной, проявляющийся в двух видах, формах.

6. Действенный и действительный. Ошибочное употребление паронима действительный. Пример: «Самый действительный способ улучшить память — создать себе мощную мотивацию». Действительный – существующий на самом деле. Действующий – сохраняющий силу. Действенный – способный активно действовать, воздействовать на кого-либо, дающий наилучший результат, эффективный.

7. Оговорка – отговорка. Повод, который мы используем, для того чтобы уклониться от какого‑то дела, – это отговорка. А оговорка – это случайная ошибка в речи или какое‑то дополнение. Например, та самая «оговорочка по Фрейду».

8. Масляный – масленый. Очень хитрая парочка паронимов: собьёт с толку кого угодно. Чтобы не запутаться, важно запомнить: слово «масляный» образовано от существительного «масло», а «масленый» – отглагольное прилагательное от «маслить». То есть, если что‑то сделано из масла, содержит его, работает на нём, мы говорим «масляный». Например, масляные краски, масляный крем, масляное пятно и так далее. А вот блины или сковородка, на которой их жарили, — «масленые» — то есть пропитанные, покрытые маслом. Но есть ещё и третий вариант – причастие «масленный»: масленный до блеска блин.

9. Иммигрировать – эмигрировать. Часто возникает путаница с употреблением этих паронимов. Иммигрировать — значит вселиться в какую‑то страну для постоянного проживания, а эмигрировать — переехать со своей родины в другое государство. То есть, если вы хотите сказать, что покидаете Россию, можно использовать только глагол «эмигрировать». А если говорите, что уезжаете жить, скажем, на Бали, допустимы оба варианта — и «эмигрировать», и «иммигрировать».

Как не допускать ошибок при употреблении паронимов?

- Помнить, что паронимы – однокоренные слова, принадлежащие к одной и той же части речи.

- Тренироваться употреблять паронимы в речи.

- Проверять непонятное лексическое значение паронимов в специальном словаре.

Словари паронимов

Специальные словари русских паронимов появились в конце 60 – х годов. До этого времени явление паронимии находило частичное отражение в словарях неправильностей русского языка.

Первый словарь паронимов – словарь-справочник Ю.А. Бельчикова и М.С. Панюшевой «Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка» 1968 года издания.

Этот словарь содержит 180 групп однокорневых слов, различающихся свойственными им значениями и употреблениями. Паронимы располагаются в алфавитном порядке. В словарной статье дается толкование паронимов, затем их словесные связи и употребление в современном русском литературном языке; заключает словарную статью раздел «Ошибочно», в котором представлены примеры ошибочного или неточного использования однокоренных слов.

Первый специальный словарь паронимов «Словарь паронимов русского языка» Н. П. Колесникова был издан в 1971 г. В этом словаре объяснено 1432 «гнезда» паронимов. В словарь включены и однокорневые подобозвучные слова, типа база – базис, деловитый – деловой – дельный и разнокорневые слова типа атлет – отлёт, пагода – погода. В словарной статье дано разъяснение значения каждого слова из паронимической пары.

В 1976 году вышел «Словарь трудностей русского языка» (Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова). В нем отражены трудные случаи употребления паронимов, встречающиеся на всех уровнях языка: орфоэпическом, лексикограмматическом, а также орфографическом, пунктуационном и стилистическом. Словарь включает в себя около 30 тыс. слов.

В 1984 г. издан «Словарь паронимов русского языка» О.В. Вишняковой. В нем раскрыты основные паронимы, паронимические гнезда, полные и неполные, а также частичные паронимы. Дано толкование значений более тысячи паронимических пар. Каждое из толкований иллюстрируется примерами употребления в словосочетаниях и в текстах.

В 2010 г. появился «Учебный словарь паронимов русского языка» Л.А. Введенской и Н.П. Колесникова. В пособии дается понятие о паронимах, их стилистических и выразительных возможностях, о смешении паронимов в речи. Словарь состоит из 357 словарных статей, содержащих 762 паронима и их толкование. В конце пособия идут упражнения, выполнение которых предусматривает работу со словарем и служит проверкой знаний обучающихся.