Нина Афонина

Эксперт по предмету «Педагогика»

преподавательский стаж — 4 года

Предложить статью

Дисграфические ошибки и их особенности

Определение 1

Дисграфия – это устойчивое расстроймтво письменной речи, проявляющееся в нарушении фонетики письма, что вызвано отклонениями в нормальном развитии психических процессов.

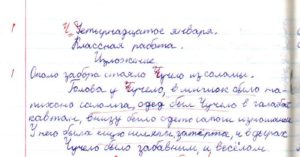

Дисграфия проявляется на письме в ошибках постановки букв в словах: они смешиваются, переставляются местами, пропускаются, происходит вставка букв с сильной позицией в слове. Это нарушение имеет достаточно устойчивый характер.

При дисграфии у ребенка проявляются следующие нарушения письменной речи:

- Сложности с изучением написания некоторых букв.

- Пропуск букв в словах или их замена на иные, похожие по написанию.

- Пропуск, перестановка местами, замена слогов.

- Зеркальное написание текста.

- Пропуск и замена целых слов.

- Несогласованное построение предложения.

- Слитное написание предлогов со словами или отделение приставки от слова.

- Неправильная расстановка пунктуационных знаков.

- Расположение строк не соблюдается.

Проявление письменных ошибок имеет разную степень и динамику развития. Все зависит от тяжести речевого отклонения.

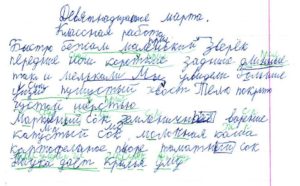

Самой важной особенностью нарушения письменной речи при дисграфии является неверное написание букв, находящихся в сильной позиции. Это означает, что ребенок может заменить гласную, которая стоит в ударном слоге: собака – «собока», а также написать «тоска» вместо доска, «дожти» вместо дожди.

Замечание 1

При наличии у ребенка дисграфии, он не замечает своих ошибок даже при прочтении ошибочно написанного текста вслух.

Дизорфография: понятие и особенности проявления

Дизорфография – это специфическое речевое нарушение, вызванное неверным восприятием, усвоением и практическим применением орфографических норм и принципов письма, в результате чего появляются разнородные орфографические ошибки в написании слов, искажается способность к усвоению правил орфографии и развивается неспособность проведения морфологического анализа.

«Особенности выявления и устранения дисграфических и дизорфографических ошибок» 👇

Замечание 2

Дизорфография неразрывно связана с дисграфией. Оба эти отклонения являются следствием речевого недоразвития ребенка.

Исследования показали, что дизорфография развивается из-за нарушений функционирования левого полушария головного мозга из-за гиперактивной работы правого. Поэтому, дети не могут представить слово в виде последовательности фонем и написать их с соблюдением орфографических правил.

Преобладание функционирования правого полушария приводит к специфическим нарушениям:

- Сложности выявления в объекте пространственно-геометрических признаков.

- Сложности проведения анализа визуальных образов с выделением их признаков.

- Искажение понимания слов и их значений.

- Невозможность понимания и усвоения правил орфографии и их практического применения.

- Ограниченность лексического запаса речи.

- Неспособность усвоить грамматические нормы языка, что приводит к ошибкам в окончаниях слов при их написании.

Дизорфография связана с тем, что у ребенка происходит нарушение фонематического принципа написания слов в комплексе с нарушением морфологического и традиционного принципов письменной речи.

Выделяют три основных вида дизорфографии:

- Морфологическая. Она связана с ошибками при написании слов, имеющих сложную орфограмму. Ребенок затрудняется в правильности написания безударных гласных, непроизносимых и двойных согласных.

- Синтаксическая. Она проявляется нарушением синтаксических конструкций при построении предложения. Это отражается в неверной расстановке знаков препинания в предложении.

- Смешанная. Она связана с комплексными нарушениями письменной речи, проявляющимися в искажении синтаксиса и совершении орфографических ошибок.

У детей с дизорфографией возникают сложности с дешифровкой слогового состава слов и его морфем. Поэтому дети совершают ошибки в написании орфограмм т.к. им сложно подобрать проверочное, однокоренное слово и не могут разделить слово на морфемы, заменяя их другими.

Диагностика и коррекция дисграфии и дизорфографии

Диагностирование таких речевых отклонений, как дисграфия и дизорфография возможно родителями или самим педагогом, при знании специфики их проявления. Однако, лучше всего диагностирование доверить квалифицированному специалисту в этой области – логопеду. Им будет проведена оценка устной и письменной речи учащихся учебного заведения и сформированы, соответствующие их речевому развитию, заключения.

Рисунок 1. Виды дисграфии. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Логопедическая диагностика позволяет оценить:

- Степень понимания речи учащимся;

- Уровень овладения связной речью, ее синтаксическим и грамматическим строем;

- Уровень фонематического развития;

- Объем лексического запаса.

При выявлении каких-либо ошибок написания, логопед определяет степень тяжести проявления дисграфии и дезорфографии.

При диагностировании отклонения логопед первоначально проводит дифференциацию нарушений и отделяет дисграфию от дезорфографии. Также, стоит обратить внимание на общую успеваемость ребенка, уровень его интеллектуального развития, чтобы понять являются ли грамматические ошибки именно речевым отклонением и насколько стойкий у них характер.

Устранение речевых отклонений проводится за счет организации специальных коррекционных занятий, реализуемых по следующим направлениям:

- Развитие фонематических компетенций. Происходит уточнение произношения звуков, отрабатывается постановка ударения, отработка анализа слогов.

- Расширение словарного запаса.

- Освоение грамматических норм. Происходит работа по изучению правил написания разнообразных частей речи. Она развивает умения изменять слова.

- Формирование навыков словообразования. Дети учатся составлять слова с использованием приставок, суффиксов и окончаний и проводить морфемный анализ слова.

- Развитие синтаксиса. Дети учатся формировать предложения, правильно расставлять его члены и знаки препинания.

- Формирование навыков орфографического самоконтроля. Происходит тренировка и закрепления навыков применения орфографических правил написания слов и развитие умений нахождения орфограммы в слове.

- Развитие навыков проведения звукового анализа слова. Дети учатся различению звуков и их соотношению с буквенными символами.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

Дизорфография проявляется как изолированно (с определенными симптомами в виде стойких характерных ошибок), так и в структуре сложного нарушения – общего недоразвития речи (ОНР). Нарушение усвоения правописания у младших школьников с ОНР (IV уровень) часто сочетается с нарушениями устной и письменной речи.

При этом наибольшее количество ошибок отмечается в следующих случаях:

- При правописании проверяемых безударных гласных в корне.

- В ходе воспроизведения слов с непроверяемым написанием в корне.

- В случаях переноса слов.

- При написании прописной буквы в именах, отчествах и т.д.

- Учащиеся не усваивают написания ЧН, ЧК, СТН и т.д. и др.

Распространенность дизорфографии: среди учащихся начальных классов с ОНР, обучающихся в массовой школе дизорфография отмечается у 80% второклассников, у 90 % третьеклассников и у 90% четвероклассников. Причем 33% детей с ОНР (IVуровень) страдают тяжелой формой дизорфографии, 40% – средней и 27% – легкой формой дизорфографии.

Приоритетные направления коррекционного воздействия по устранению дизорфографии определяются структурой данного нарушения у каждого ребенка или у группы школьников.

В работе по устранению дизорфографии особое внимание уделяется предварительному и текущему видам самоконтроля. Это вызвано тем, что дети с дизорфографией не умеют прогнозировать и определять «ошибкоопасные» места слов до их написания и во время письма. Поэтому формирование орфографических навыков направлено прежде всего не на исправление, а на предупреждение ошибок, профилактику появления дизорфографии.

Симптомы дизорфографии:

- Ребенок не может запомнить и часто смешивает такие термины, как «звук», «слог», «слово» и некоторые другие.

- Содержание правил правописания усваивается детьми с данной речевой патологией формально и в более длительные сроки по сравнению с одноклассниками в норме.

- Ребенку практически недоступна система суждений и умозаключений, благодаря которым возможно выделение искомых слов (проверочного и проверяемого), а также цепочка действий и операций по их осуществлению.

- Невозможность самостоятельно, своими словами пересказать содержание орфограммы, сделать обобщение, вывод.

- Неверные примеры слов на пройденные орфограммы.

- Грамматические признаки орфограмм обычно усваиваются формально (например, при проверке безударных гласных в корне вместо родственных слов подбираются слова, сходные по звучанию).

- Трудности усвоения операций и способов проверки слов (например, при определении морфемного состава слова и дальнейшем подборе цепочки родственных слов).

- Дети с дизорфографией не выделяют «ошибкоопасные» места в словах, подчиняющихся морфологическому принципу письма (например, корень, окончание, приставку или суффикс). Написание таких слов требует определенной многооперационной проверки.

- Самопроверка не дает положительных результатов.

Без целенаправленной коррекции дизорфографии у третьеклассников по сравнению с второклассниками количество ошибок морфологического характера не уменьшается, а значительно увеличивается.

Что нужно сделать, чтобы избежать появления дизорфографии

|

Для орфографически правильного письма |

|

|

Чтобы сформировать |

Надо владеть |

| Процессы усвоения таких абстрактных грамматических понятий, как «звук», «буква», «слог», «слово», «имя существительное», «склонение» | Рядом мыслительных действий (анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, обобщения, классификации и некоторых других). |

| Написание окончаний имен существительных, имен прилагательных, глаголов, наиболее часто употребляемых суффиксов | Элементарными представлениями об основных временных и количественных отрезках, умением сравнивать, находить сходство и различие. |

| Усвоение графических изображений букв, условных обозначений, таблиц и схем | Сформированным зрительным восприятием и ориентировкой в пространстве |

| Усвоение правил правописания | Развитой мелкой моторикой рук, сформированными каллиграфическими навыками |

| Орфографический навык | Высоким уровнем развития процессов абстракции, основанных на приемах звукобуквенного анализа, синтеза, формирования представлений; умении оперировать грамматическими понятиями («звук», «буква», «слово» и т.д.), а также процессов запоминания, сохранения и воспроизведения. |

| Языковые обобщения | Сформированными операциями сравнения, сопоставления, определения сходного и различного. |

| Усвоение орфограмм | Сформированными операцияями систематизации и классификации |

| «Языковое чутье» (система определенных языковых связей, довольно высокая степень практического владения морфологическими и синтаксическими обобщениями, сформировавшимися на «дограмматической» ступени речевого развития детей. | Достаточно развитым фонематическим слухом, формирующимся в дошкольном возрасте в речевой деятельности (в процессе аудирования, говорения) и под воздействием специальных упражнений. |

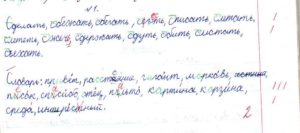

Примеры ошибок, характерных для дизорфографии.

При установлении грамматической связи слов в словосочетании вылез из ручья дети чаще всего задают семантический вопрос: вылез «Зачем?», «Как?» из ручья.

При назывании букв используются названия звуков, в ряде случаев искажают их: (буквы К, Р, С обозначают как «кэ», «рэ», «сэ»).

Дети забывают названия частей речи, не умеют различать лексическое и грамматическое значение слова («Зима – это прилагательное. Зима – какая?»).

Учащиеся испытывают затруднения при определении рода и числа имен существительных, имен прилагательных и глаголов, не умеют пользоваться памяткой для морфологического разбора слов.

При выполнении упражнений читают все задания сразу, а не по отдельности. Часто переспрашивают (уточняют) содержание инструкции.

При определении ударного звука указывают безударный («в слове школа ударный звук [а]»). Вместо ударного звука называют ударный слог, верный или искаженный по структуре («я нашла ударный звук в слове «букет» – «кет», а в слове «унесённые» – «свё»).

Трудности усвоения и применения правил учащимися данной категории проявляются и в смешении соответствующих алгоритмов действий. ( На вопрос логопеда Как определить количество слогов в слове? Ребенок отвечает после длительной паузы: «Надо…нужно…поставить слово…изменить слово так…» После подсказки педагога: Можно ли определить количество слогов, зная количество гласных? Следует ответ ученика: Сколько слогов, столько гласных.)

Самым трудным для второклассников с дизорфографией является анализ предложений, состоящих из четырех и более слов (у третьеклассников – из пяти и более слов, как правило, без предлогов).

Дети допускают следующие искажения слов: изменение данной словоформы (узнают – «узнавали»); добавление слов, сходных с устойчивыми оборотами устной речи (много – «много разов»); объединение в одно слово предлога и стоящего за ним существительного («науроках»), замена частей речи (много – «многих»).

Учащиеся увеличивают и сокращают количество слов в предложении; заменяют слова по смысловому сходству (собирают – «рвут»); изменяют время глаголов (сажают – «сажали»); падежных форм существительных множественного числа («сажают дерева»).

Лишь небольшая часть детей с дизорфографией овладевает синтезом предложений из слов, данных в беспорядке (в начальной и определенной грамматической форме):

- повторяются слова в начальной форме («На пруду мальчики ловить рыбу»);

- воспроизводится фрагментарное предложение с пропуском подлежащего («На пруду ловить рыбу»);

- сокращается количество слов в предложении («Дети пошли собирать в лес грибы» вместо Дети собирают грибы в лесу);

- добавляются слова в предложении («Дети пошли собирать в лес грибы» вместо Дети собирают грибы в лесу);

- заменяются предлоги (на-в, на-под, на-из, в-из);

- изменяются формы слов (собирали – насобирали).

В большинстве случаев дети неаргументированно называют количество слогов в слове:

- в качестве слога часто выделяется согласный звук, стоящий в начале, в середине или в конце слова («бу-л-ка», «с-тол», «э-кс-ка-ва-то-р»);

- несколько слогов («бе-реза», «зе-мляника»);

- опускаются гласные, стосящие в середине слов («б-л-ка», «э-кск-ва-та-р»), а также согласные при их стечении в четырехсложных словах («э-к-с-а-ва-т-ор»).

Несформированность морфологических обобщений о значимых частях слова, фрагментарность знаний о делении слов, неумение применить знания на практике, отсутствие алгоритма действий и системы знаний обусловливает следующие ошибки:

- отрыв одной или нескольких букв от корня («прог-ре-мел»);

- одной гласной от окончания («на-сту-пи-л-а»);

- одной конечной согласной, являющейся частью суффикса («про-гре-ме-л»);

- перенос частицы («со-би-ра-ть»).

У учеников третьих классов с дизорфографией подобные нарушения приобретают стойкий характер и проявляются в более выраженной степени, чем у второклассников с данной речевой патологией. Это свидетельствует о том, что без целенаправленной работы у школьников данной категории не происходит спонтанного совершенствования навыков слогового анализа.

Недостаточная сформированность операций различения звуков, нечеткость слухового и кинестетического образа слова, недоразвитие звукового анализа как сложного умственного действия приводит к следующим ошибкам:

- при перечислении звуков в слове шуба: «шу», «бэ», «а» или «шу», «ба»;

- пропуск звука [т] при стечении трех согласных, включающем два глухих звука (например, [фтр] и [тсн] в словах завтрак и подснежник);

- смешение понятий «звонкие»-«глухие», «гласные-согласные» звуки («В слове «подушка» «по» – звонкая»);

- искажение названий букв («В слове «браконьер» «рэ» – звонкая»).

Бедный словарный запас, неумение определять разницу между лексическим и грамматическим значениями слова вызывает следующие ошибки:

- при подборе синонимов учащиеся прибегают к словоизменению, к подбору родственных слов (сердечный – сердце, рыбачить – рыбак) или к лексической оценке значения слов (сердечный – хорошо(ий)), вместо подбора синонима к имени прилагательному называют другую часть речи, по аналогии «предмет и его признак» (колючий – ежик);

- при объяснении значения имен прилагательных выделяются лишь отдельные черты лексического значения слов (нарисованная – «значит кисточкой нарисованная»), смешиваются лексическое и грамматическое значение слов («чайная – это какая? быстрый – это какой?»), выделяются незначительные признаки (чайная – «полезная»);

- при объяснении значения глаголов дети соотносят их с конкретными объектами (читать – книгу), опираются на звуковую оболочку слов (шутить – «это значит шить»), заменяют данную словоформу (читать – «читаем»), или подбирают родственное слово (шутить – «шутка»);

- при объяснении переносного значения слов в словосочетаниях и предложениях объясняют значение лишь отдельных, часто встречающихся словосочетаний (тяжелый характер – «нехороший характер»), обобщенный смысл предложений остается для детей недоступным (Девочка не бежала, а летела к дому. – «У девочки были крылья» или «Она упала»), буквально понимают значение крылатых выражений (золотое сердце – «сердце из золота», тяжелый характер – «тяжело поднять из люка, если он упал в люк»);

- при подборе антонимов дети используют приставку не- (длинный – «недлинный»); изменение данных словоформ (добрый – «добрая»); подбор слов, близких по значению (высокий-«длинный»);

- при объяснении значения слова не выделяют существенных признаков предмета, заменяют описание слов описанием их функционального назначения (пила – «ей пилят», коробка – «чтобы в нее класть кубики, разные яблоки…»);

- названные учащимися слова часто не соответствуют заданной лексической теме (к понятию «дни недели» относят слова «сегодня, позавчера»; «инструмент» – «стружки, опилки»; смешивают понятия «месяцы» и «времена года»).

Школьники с дизорфографией на втором, и даже на третьем году обучения испытывают большие затруднения при распознавании грамматической категории слов. Эти дети хуже определяют грамматическую принадлежность имен прилагательных и глаголов, чем имен существительных.

- при распределении слов на группы (в три колонки) к именам существительным дети с дизорфографией относят глаголы и имена прилагательные (вручает, слабое), к глаголам – имена существительные и реже – имена прилагательные (дружба, звонкий);

- при анализе предложений по членам дети ошибаются при определении практически всех членов предложения. (В предложении «Собака сторожит дом» – главный член (сказуемое) «сторожит», «дом» – подлежащее, потому что сторожит кто? (что?) – «дом».)

Уровень усвоения навыков словоизменения у младших школьников со средней успеваемостью (без патологии) и их сверстников с дизорфографией различен. Наиболее трудными для усвоения являются:

- замена одним предлогом нескольких предлогов (на – над, за – перед, из – под);

- использование ненормативных окончаний имен существительных («мяч над стола»);

- в активном словаре школьников с дизорфографией не отмечается отдельных сложносоставных предлогов (например, из-под, из-за);

- часто употребляются неправильные окончания имен существительных множественного числа (дома – «домы»);

- при выполнении заданий на словоизменение учащиеся основываются на словообразовании (стул – «стульчик») или на семантических ассоциациях (яблоко – «груша», дупло – «нора»);

- частое нарушение согласования имен прилагательных с именами существительными единственного числа женского и среднего родов (синее ведро – синяя ведро);

- при дифференциации глаголов совершенного и несовершенного вида дети не могут безошибочно назвать глаголы (по картинкам), ошибаются при образовании глаголов несовершенного вида с помощью приставок (Девочка оделась – «Девочка наделась»);

- нарушение дифференциации и неточное употребление глаголов единственного и множественного числа («Девочки ездит на коньках» – «Эти тоже ездит на коньках»);

- в процессе словообразования выделяются две наиболее характерные ошибки детей с речевым недоразвитием: неправильное использование суффиксов при словообразовании («лисиная», «рыбиный», «птичячее крыло», «утячее яйцо») и использование вместо словообразования приема словоизменения. При назывании детенышей допускаются такие ошибки, как «у свиньи свиненок, у лошади – лошаденок».

2 класс

Определение частей речи и их грамматических категорий детьми с дизорфографией носит случайный характер:

– они неверно ставят грамматические вопросы к словам (прекрасный – «что?», темно-«где?»);

– не могут определить часть речи, число, род имен существительных и имен прилагательных (книга – «прилагательное, какая? средний род», прекрасный – «кто? глагол, мужской род»);

– большое число ошибок вызывает у школьников определение времени глагола (перешел – «настоящее время»);

-при определении «лишнего» слова дети с речевой патологией опираются прежде всего на степень звукового сходства слов (Из серии слов: конь, конница, коневодство и коньки, в большинстве случаев, дети исключали слова конница и коневодство);

У детей с дизорфографией затруднено понимание и воспроизведение текста.

– отмечаются систематические нарушения как структуры предложения, так и навыков словоизменения. Например, «Утром ранним ребята отправились на рыбалка»;

– в письменных работах выявляются нарушения причинно-следственных связей, недифференцированность временных и пространственных соотношений: до – после, за – около – перед, за – между.

Без целенаправленной коррекции дизорфографии количество ошибок у третьеклассников не уменьшается, а значительно увеличивается по сравнению с второклассниками с данной речевой патологией. Потребность в достижении успешности при выполнении учебных заданий у данной категории детей выражена незначительно (среднегрупповой уровень сформированности находится на низком уровне). Заниженная самооценка чаще всего не адекватна способностям, знаниям и учебно-практическим умениям детей с дизорфографией и ведет к снижению их работоспособности.

Симптоматика дизорфографии у младших школьников с легкой степенью интеллектуальной недостаточности

Усвоение орфографических знаний, умений и навыков учащимися начальной школы (VIII вид) характеризуется специфическими особенностями, по сравнению с детьми с общим недоразвитием речи (IV уровень) общеобразовательных учреждений и речевых школ на протяжении всего обучения.

Наиболее характерной особенностью дизорфографии данной категории школьников является нечеткое владение учебной терминологией. Дети смешивают такие понятия, как «звук» – «буква», «гласные» – «согласные», «слог» – «слово», «слово» – «предложение» и т.д.

Успешному усвоению учебного материала препятствует часто возникающее у детей с нарушением интеллекта охранительное торможение и нарушение взаимодействия первой и второй сигнальной систем. Учащиеся не овладевают лексическим и грамматическим значениями морфем и словоформ. Пересказ правил своими словами, построение системы аргументации, обобщений и выводов проходит со значительными трудностями и специфическими особенностями.

При анализе орфограммы дети с трудом воспроизводят исходное слово, приводят в качестве проверочных слов словоформы других частей речи, неверно определяют их грамматическую отнесенность. Перенос же правила на другие словоформы осуществляется довольно медленно, учащиеся, как правило, опираются при этом на ложные ассоциации.

Учащиеся данной категории не «видят» опасных мест в словах, то есть тех отдельных букв или их сочетаний, которые при письме требуют проверки, дети с трудом выделяют сочетания букв, требующие запоминания. У младших школьников с легкой степенью умственного недоразвития достаточно часто возникают так называемые «ложные правила».

У них отмечается недостаточная сформированность навыков самопроверки, в частности, предварительного, текущего и опосредованного видов самоконтроля. Повышенная отвлекаемость и импульсивность детей снижают уровень их мотивации к усвоению языковой системы и к обучению в целом.

*При подготовке статьи использовались материалы И.В. Прищеповой «Дизорфография младших школьников».

Дизорфография

Дизорфография – это специфическое расстройство усвоения орфографических навыков, опосредованное нарушением речевого онтогенеза и невербальных психических процессов. Проявляется устойчивыми, частотными орфографическими ошибками на письме, возникающими и повторяющимися, несмотря на знание учащимся орфографического правила. Дизорфография выявляется в процессе диагностики сформированности устной и письменной речи, анализа рабочих тетрадей ученика. Коррекционный логопедический процесс включает формирование фонетико-фонематического, лексического, грамматического, морфологического, синтаксического компонентов речевой системы, развитие ВПФ.

Общие сведения

Дизорфография, наряду с дислексией и дисграфией, относится к нарушениям письменной речи. Дизорфографические ошибки появляются к концу второго – началу третьего класса, когда школьники осваивают морфологический и традиционный принципы правописания, начинают изучать и применять на письме грамматические правила.

Трудности усвоения орфографических знаний и их практического использования обнаруживаются у 80% второклассников, 90% третьеклассников и четвероклассников с ОНР IV уровня, обучающихся в массовых школах. У них дизорфография является ведущей причиной неуспеваемости по родному языку, негативно влияет на личностное развитие, приводит к школьной дезадаптации, а потому нуждается в грамотной и профессиональной коррекции.

Дизорфография

Причины дизорфографии

Говоря о предпосылках нарушений письма, исследователи обращают внимание на их неоднородность и многообразие. В логопедии дизорфографию принято рассматривать и изучать комплексно, с точки зрения педагогического, медицинского и психологического аспектов. Выделяют следующие группы этиологических факторов:

- Нарушения устной и письменной речи. В дошкольном периоде у детей-дизорфографиков часто отмечается функциональная дислалия либо стертая дизартрия, а на момент поступления в школу обычно имеет место нерезко выраженное общее недоразвитие речи. Возникновению дизорфографии может предшествовать дисграфия, однако сложности освоения орфограмм могут проявляться и изолированно.

- Отягощенный соматический статус. В неврологическом анамнезе у детей выявляется резидуально-органическое поражение ЦНС, объясняющее патоморфологические механизмы трудностей обучения грамоте. К группе риска также относятся часто болеющие дети младшего школьного возраста.

- Школьная незрелость. Чаще всего о ней можно говорить в контексте раннего начала школьного обучения (с 6-6,5 лет), психосоматической ослабленности или педагогической запущенности ребенка. Это приводит к незавершенности созревания определенных мозговых структур и психических функций на момент начала обучения. Дизорфографию может инициировать перегруженность младших школьников учебным материалом.

Патогенез

В основе дизорфографии лежат трудности овладения морфологическим (морфемным) и традиционным принципами письма. Морфемный принцип базируется на одинаковом написании частей слова в сильной и слабой позиции (например, в ударном и безударном положении); в этих случаях правописание может быть объяснено правильно подобранным проверочным словом. Традиционный принцип орфографии предполагает запоминание словарных (непроверяемых) слов с опорой на проговаривание, речедвигательную и кинестетическую память. Трудности овладения орфографическими навыками в начальном звене школы объясняются следующими механизмами:

- Несформированностью языковых функций. Уровень речевого развития учеников с дизорфографией характеризуется ограниченным набором лексических единиц, недостаточным владением навыками словообразования и словоизменения, неуточненностью фонематических представлений, стойким аграмматизмом в устной речи.

- Несформированностью ВПФ. Предпосылками для возникновения орфографических ошибок выступают неоконченная латерализация речевых функций, дефицит произвольного внимания, нарушение речеслуховой памяти. Среди других неречевых навыков у дизорфографиков недостаточно развиты динамический мануальный праксис, способность к классификации и систематизации, познавательная активность.

Логопеды, занимающиеся изучением дизорфографии, указывают на неразвитость у детей чувства языка и языкового мышления, неполноценность самоконтроля в процессе письма, нарушение речемыслительной деятельности. В таких условиях ребенок оказывается не готовым к практическому применению выученных орфографических правил, подбору родственных и заучиванию словарных слов.

Классификация

Неоднородность проявлений и тяжести дизорфографии привели к выделению разных подходов к ее оценке. В логопедии наиболее широкое признание получили классификации на основе нарушения грамматических категорий и степени выраженности. Согласно лингвистическому подходу, выделяют три вида дизорфографии:

- Морфологическая – стойкие и множественные ошибки проявляются при написании орфографически сложных слов. Ученик затрудняется на письме выделить нужную орфограмму и применить к ней изученное правило. Прежде всего, это касается правильности написания безударных гласных, непроизносимых и удвоенных согласных.

- Синтаксическая – частотные ошибки возникают при определении и обозначении связей в предложении. Обычно данная форма выражается неумением правильно расставить знаки препинания между частями и отдельными членами предложения.

- Смешанная – имеют место систематические грамматические и пунктуационные ошибки, которые не исчезают самостоятельно.

С учетом количества ошибок (в пересчете на 100 орфограмм) и способности к решению учебных задач различают три степени дизорфографии:

- Легкая степень. В письменных работах выявляется 15-20% орфографических ошибок. С большинством упражнений и заданий ученик справляется на оценку выше среднего, с остальными – на среднем и высоком уровне.

- Средняя степень. Количество ошибок на письме составляет 20%-30%. Большую часть заданий учащийся выполняет на среднем уровне.

- Тяжелая степень. Ученик допускает от 30% до 50% и более ошибок. Свыше половины предъявляемых заданий оцениваются низкой оценкой или оценкой ниже среднего.

Симптомы дизорфографии

Грамматические ошибки у учащихся с рассматриваемым речевым нарушением отличаются полиморфностью, повторяемостью и стойкостью. Ошибки появляются на втором году обучения, их количество и разнообразие неуклонно возрастает в 3-м и, особенно, в 4-м классе. Это связано со слабым знанием предыдущего учебного материала, усложнением видов письменной речи (появлением в учебном плане изложения и сочинения), изучением более сложных орфографических правил. Дети испытывают заметные трудности в усвоении школьной программы по русскому языку.

Ученики, страдающие дизорфографией, могут старательно заучивать правила, однако не способны повторить их своими словами и тем более — применить на письме. Не владея морфемным анализом, дети затрудняются в различении и написании предлогов и приставок, не могут выделить корень, суффикс и окончание в слове. Поскольку лексический запас таких учащихся ограничен, они испытывают проблемы с подбором однокоренных слов для проверки орфограмм. Невладение грамматическими нормами родного языка приводит к тому, что на письме появляются многочисленные ошибки в окончаниях слов, т.к. дети не могут правильно согласовать члены предложения в роде, числе и падеже.

Наиболее частотными ошибками у таких школьников являются неверное написание проверяемых гласных в безударной позиции, слов с непроизносимым согласным, двойных согласных, словарных слов, неправильный перенос слов на новую строку, неиспользование прописных букв при написании имен собственных, ошибочное употребление разделительного твердого и мягкого знаков. Ученик-дизорфографик попросту не распознает встретившуюся орфограмму и даже не пытается решить грамматическую задачу с помощью правила.

Диагностика

Задача выявления учащихся с дизорфографией возложена на логопеда школьного логопункта. В начале учебного года специалист проводит обследовании всех учеников начальной школы; при этом у учащихся 2, 3 и 4 классов, кроме состояния устной речи, анализируются письменные работы. В ходе логопедической диагностики оценивается:

- уровень понимания речи,

- владения связной речью и грамматическими нормами,

- сформированности звукопроизношения и звукослоговой структуры слов,

- объем словаря.

При изучении письменных работ (сочинений и изложений) учитель-логопед обращает внимание на наличие и ведущий тип грамматических ошибок, определяет степень тяжести и характер речевого нарушения. К оценке сформированности ВПФ привлекается школьный психолог.

Дифференциальная диагностика

В первую очередь, дизорфографию дифференцируют от дисграфии, в основе которой лежит нарушение фонематического принципа письма. Кроме того, трудности усвоения и использования грамматических правил могут быть связаны с частыми заболеваниями ребенка и пропусками школы, педагогической запущенностью, переводом ребенка на обучение к другому учителю или по другой программе. В подобных случаях грамматические пробелы имею нестойкий характер и преодолеваются при объяснении и усвоении орфографического правила.

Коррекция дизорфографии

Логопедические занятия нацелены на помощь ученику в овладении морфологическими и традиционными нормами орфографии. Старт коррекционной работы должен приходиться на период обучения в начальной школе. Занятия проводятся в индивидуальной, подгрупповой или фронтальной форме и одновременно охватывают несколько направлений:

- Совершенствование фонетико-фонематических компетенций. Включает уточнение звукопроизношения, развитие слуховой дифференциации фонем, слогового анализа и синтеза, работу над ударением. В ходе этой работы решается задача овладения звуко-буквенным анализом слова.

- Расширение лексики. Работа над лексикой предусматривает обогащение словарного запаса, уточнение семантики слов, формирование навыков оперирования лексическими единицами в процессе речи. Ведется изучение синонимов, антонимов, паронимов, фразеологизмов и других лексических форм.

- Усвоение грамматических норм. Уточнение грамматики предполагает изучение основных характеристик различных частей речи (род, число, склонение, спряжение, время, лицо). В практическом отношении данная работа способствует формированию навыков словоизменения.

- Работа над словообразованием. Важным этапом коррекции дизорфографии является усвоение моделей словообразования с помощью приставок, суффиксов, окончаний. В процессе занятий акцент делается на формировании умения выделять общий корень у родственных слов. В дальнейшем на этой основе строится процесс морфемного и морфологического анализа слова.

- Развитие синтаксических представлений. Проводится при синтаксической и смешенной форме. В содержание занятий включается работа с предложением: определение его структуры, выделение главных и второстепенных членов, расстановка знаков препинания.

- Развитие орфографического самоконтроля. Включает закрепление орфографических правил, формирование умения находить орфограммы (развитие орфографической зоркости) и применять к ним изученные правила.

Параллельно с коррекцией дизорфографии проводится работа по развитию когнитивных функций: речеслуховой и зрительной памяти, внимания, языкового мышления, аналитико-синтетической деятельности. Данные психические процессы играют существенную роль в усвоение основных принципов письма, поскольку способствуют формированию самоконтроля в рамках учебной деятельности.

Прогноз и профилактика

Задача предупреждения расстройств школьных навыков у детей возложена на родителей и педагогов. Миссия семьи – обеспечить ребенку гармоничное физическое развитие, психологическое благополучие, благоприятные условия для формирования высших психических функций. Все имеющиеся пробелы в речевой сфере должны быть устранены до поступления ребенка в школу или на первом году обучения, иначе в дальнейшем школьник неизбежно столкнется со специфическими учебными трудностями (дислексией, дисграфией, дизорфографией).

Большую роль в раннем выявлении нарушений письменной речи играет слаженная совместная работа учителя начальных классов, школьного логопеда и детского психолога. Своевременно начатый, систематический и четко спланированный коррекционный процесс помогает преодолеть дизорфографию и справиться с освоением школьной программы.

Дизорфография — лечение в Москве

Дисграфия. Дизорфография.

Консультация для учителей начальных классов

- Понятие «дисграфия». Виды дисграфии.

Процесс письма обеспечивается согласованной работой четырёх анализаторов: речедвигательного, речеслухового, зрительного и двигательного.

Процесс письма представляет собой ряд операций:

- определить последовательность звуков в слове;

- уточнить звуки и перевести их фонемы. Процесс перевода звука в фонему протекает при участии артикуляции, т.е. создании артикулемы.

- соотнести выделенный звук с определенным образом буквы (т.е. перевести в графему);

- воспроизвести с помощью движений руки букву (перевод графемы в кинему).

Если у ребенка имеются нарушения хотя бы в одной из этих функций: слуховой дифференциации звуков, правильного их произношения, звуковом анализе и синтезе, лексико-грамматической стороне речи, пространственных представлениях, то возникает дисграфия (от греческого «графо» — письмо).

Дисграфия – специфическое и стойкое нарушение процесса письма, связанное с нарушением деятельности анализаторов и психических процессов, обеспечивающих письмо.

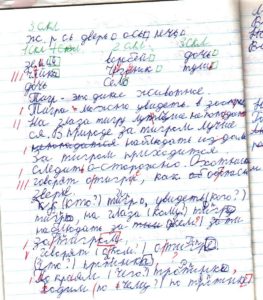

Выделяются следующие виды дисграфии: акустическая, артикуляторно-акустическая, дисграфия на почве нарушений языкового анализа и синтеза, оптическая и аграмматическая дисграфии.

Классификация дисграфических ошибок.

Акустическая дисграфия. В основе этого вида дисграфии лежат трудности слуховой дифференциации звуков речи, приводящие к заменам на письме соответствующих букв. При этом в устной речи звуки произносятся правильно. Чаще всего заменяются буквы, обозначающие следующие звуки: свистящие и шипящие, звонкие и глухие, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав (ч-ть, ч-щ, и-т, ц-с).

Характерные ошибки:

- неправильное обозначение мягкости согласных на письме вследствие нарушения дифференциации твердых и мягких согласных («писмо», «лубит», «зорна», «гризун»);

- замены гласных в ударном положении: о-у (туча — «точа»), е-и (лес — «лис»);

- замены парных согласных (полка – «болка», доска – «досга»);

- смешение букв, обозначающих далекие артикуляторно и акустически звуки (л-к, б-в, п-н).

Артикуляторно-акустическая дисграфия.

В основе этого вида дисграфии лежит отражение неправильного произношения на письме, опора на неправильное проговаривание. Опираясь в процессе проговаривания на неправильное произношение звуков, ребенок отражает свое дефектное произношение на письме. Ребенок пишет так, как произносит.

Артикуляторно-акустическая дисграфия проявляется в заменах, пропусках букв, соответствующих заменам и пропускам звуков в устной речи.

Виды ошибок:

- смешения звонких и глухих согласных, включая их мягкие пары (гладкой–кладкой, озере – осере, портфель — портвель);

- твердых и мягких согласных, отражающихся в смешениях гласных букв по вертикали: (стебелок, радом);

- замены и смешения свистящих и шипящих (чудешный, подснезники);

- аффрикатов и их компонентов: (расчвели, цудесные, светок);

- заднеязычных согласных (к-х, г-х): прибехают, черемука;

- сонорных согласных (класив, корабрики);

- гласных букв (цветоми, тарилками);

- согласных по способу образования (п-к, с-х, т-к);

- согласных по месту образования (п-м, т-н, н-л).

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза.

Причина этого вида дисграфии в том, что ученик затрудняется проанализировать речевой поток, то есть не может в сплошном потоке речи выделить отдельные слова и затем разделить их на слоги и звуки.

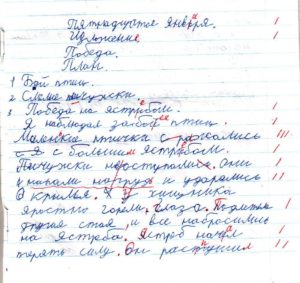

Наиболее характерны следующие ошибки: пропуски, недописывания, вставки, перестановки, застревания и опережения букв, слияние слов. Эти ошибки проявляются на уровне предложения, слова, слога.

- пропуски согласных при их стечении (диктант — «дикат», зимушка – «зимука», школа — «кола»);

- пропуски гласных (собака — «сбака», дома — «дма»);

- перестановка букв (тропа — «прота», окно — «коно»; снежным ковром — «снежным корвом», чудесные – «чуседные», отцвели – «отцевли»);

- пропуски, добавления, перестановки слогов (комната — «кота», стакан — «ката») и слов;

- недописывание окончаний слов (чере – через, на ветка – на ветках).

- добавление букв (таскали — «тасакали», декабрь – «декабарь», девчонки –«девочонки»);

- застревания: согласных: стебелёл, магазим; гласных: аавгуст; слогов: словновно;

- опережения согласных: с лесной вместо к лесной, из звонкие вместо их звонкие; деверья – «деревья», родмыми – «родными»);

- слитное написание слов с недописыванием окончания (стротгрк – строим горку, нступзм – наступила зима; идет дождь — «идедошь»);

- слитное написание предлога со словом(ваквариуме; в доме — «вдоме»);

- раздельное написание приставок или частей корня (на ступила, в зяла, подороге);

- раздельное написание слова (белая береза растет у окна — «белабезаратет ока»);

- нарушение или отсутствие границ предложения.

Оптическая дисграфия связана с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза, пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях букв на письме.

Ошибки на письме выражаются в следующем:

- замены графически сходных рукописных букв, состоящих из одинаковых, но различно расположенных в пространстве элементов (в—д, т—щ, б — д);

- замены букв, состоящих из разного количества одинаковых элементов (и—ш, п—т, х—ж, л—м);

- зеркальное написание букв (е – з, У – Ч, Э – Е);

- обратный порядок написания слов (уже – ежу, он –но);

- недописывание элементов букв (п – р, и – у, е – ё, и — й);

- пропуски элементов при соединении букв, включающих одинаковый элемент (ау-оу),

- лишние (ш-ии, н — к), и неправильно расположенные элементы (х-сс, т-пп).

Аграмматическая дисграфия связана с недоразвитием грамматического строя речи: морфологических, синтаксических обобщений. Этот вид дисграфии может проявляться на уровне слова, словосочетания, предложения и текста.

В связной письменной речи у детей выявляются большие трудности в установлении логических и языковых связей между предложениями. Последовательность предложений не всегда соответствует последовательности описываемых событий, нарушаются смысловые и грамматические связи между отдельными предложениями.

На уровне предложения аграмматизмы на письме проявляются в:

- искажениях морфологической структуры слова, замене приставок и суффиксов (захлестнула — «нахлестнула», козлята — «козленки»);

- изменении падежных окончаний («много деревов»);

- нарушении предложных конструкций (над столом — «на столом»);

- изменении падежа местоимений (около него — «около ним»), числа существительных («дети бежит»);

- нарушении согласования («бела дом»);

- пропусках и заменах предлогов (улетают в тёплые края — «улетают тёплые края»);

- нарушение последовательности слов в предложении (Леса из вернулись дети);

- пропуск членов предложения (Бабочка над цветком).

- Дизорфография. Виды дизорфографии.

Дизорфография — стойкая и специфическая несформированность (нарушение) усвоения орфографических знаний, умений и навыков, обусловленная недоразвитием ряда неречевых и речевых психических функций.

В исследованиях, посвящённых проблемам нарушений письменной речи детей младшего и среднего школьного возраста, имеется особая категория стойких специфических нарушений письма, проявляющихся в неспособности освоить орфографические навыки, несмотря на знание соответствующих правил, которую правомерно именовать ДИЗОРФОГРАФИЕЙ.

Нарушение усвоения орфографии оказывает отрицательное влияние на речевое развитие детей, на формирование познавательной деятельности, затрагивает эмоционально-волевую сферу, затрудняет процесс их школьной и социальной адаптации в целом.

Симптомы дизорфографии:

- Ребенок не может запомнить и часто смешивает такие термины, как “звук”, “слог”, “слово” и некоторые другие;

- Содержание правил правописания усваивается детьми с данной речевой патологией формально и в более длительные сроки по сравнению с одноклассниками в норме;

- Ребенку практически недоступна система суждений и умозаключений, благодаря которым возможно выделение искомых слов (проверочного и проверяемого), а также цепочка действий и операций по их осуществлению;

- Невозможность самостоятельно, своими словами пересказать содержание орфограммы, сделать обобщение, вывод;

- Неверные примеры слов на пройденные орфограммы;

- Грамматические признаки орфограмм обычно усваиваются формально (например, при проверке безударных гласных в корне вместо родственных слов подбираются слова, сходные по звучанию);

- Трудности усвоения операций и способов проверки слов (например, при определении морфемного состава слова и дальнейшем подборе цепочки родственных слов);

- Самопроверка не дает положительных результатов.

Выделяют основные три вида дизорфографии:

- Морфологическая дизорфография, сопровождающаяся большим количеством орфографических ошибок, проявляющихся в самостоятельном письме (сочинения, изложения и др.).

- Синтаксическая дизорфография – стойкая неспособность овладеть синтаксическими правилами на письме, т.е. пунктуацией.

- Смешанная дизорфография, которая включает в себя сочетание орфографических и пунктуационных ошибок.

Дифференциация дисграфических и дизорфографических ошибок

Неполноценность фонематического анализа приводит к дисграфии, а несформированность морфологического анализа — к дизорфографии.

Дифференциация дисграфических и орфографических ошибок

Следует различать:

1. Ошибки, связанные с несовершенством фонематического восприятия и орфограммами: парная согласная в корне слова, правописание приставок заканчивающихся на согласный.

Например, дуп (дуб) – пантик (бантик), садача (задача)– расдача (раздача).

2. Ошибки, связанные с несовершенством фонематического восприятия и правописание слов, в которых произношение отличается от написания.

Например, конешно (конечно) – шай (чай).

3. Ошибки, связанные с несовершенством языкового анализа и синтеза (пропуск согласных) и орфограмму непроизносимая согласная в корне слова.

Например, сонце (солнце) – солока (солонка).

4. Ошибки, связанные с трудностью усвоения букв и орфограммами: безударная проверяемая и непроверяемая гласная.

Например, копуста (капуста)– морка (марка).

Использованная литература

- Лалаева Р.И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьников: учебн. пособие / Р. И. Лалаева. – СПб.: Союз, 2002. – 224 с.

- Парамонова Л.Г. Дисграфия: диагностика, профилактика, коррекция / Л.Г. Парамонова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. – 128 с.

- Прищепова И.В. Дизорфография младших школьников: учебно-методическое пособие / И.В. Прищепова. – СПб.: КАРО. 2006 – 240 с.

- Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников / И.Н. Садовникова. – М.: Владос, 1997. – 256 с.

Изучение нарушений письма у детей осуществляется во всем мире педагогами, психологами, нейрофизиологами и нейропсихологами уже более ста лет, но и в настоящий момент эта проблема остается одной из сложнейших и наиболее актуальных.

Как отмечает О.Б. Иншакова, до сих пор среди исследователей не существует единства не только терминологии, используемой для обозначения нарушений письма, но и четко выработанных подходов к их анализу.

Французские ученые, указывая на нарушения письма у школьников, пользуются словом «дизорфография». Англоязычные авторы относят к понятию «дислексия» трудности овладения знаковой деятельностью вообще и, в первую очередь, чтением и письмом. В качестве равнозначных используются также термины «дислексия развития», «специфические нарушения чтения».

В отечественной психолого-педагогической литературе под нарушениями письма у детей подразумевают дисграфию и дизорфографию. Основным критерием разграничения дисграфии и дизорфографии являются те принципы русского письма, которые при этом нарушаются. Дизорфография связана с нарушением реализации морфологического и традиционного принципов письма и проявляется в многочисленных орфографических ошибках. При дисграфии нарушается написание в соответствии с фонетическим принципом письма, появляется значительное количество, так называемых, специфических ошибок. В связи с этим термины «дисграфия» и «специфическое нарушение письма» используются как тождественные.

По мнению Р.И. Лалаевой, И.Н. Садовниковой, А.Н. Корнева, О.Б. Иншаковой, основным критерием диагностики дисграфии является наличие в письменных работах школьника большого числа специфических ошибок стойкого характера. Подчеркивается, что возникновение данных ошибок не связано ни со снижением интеллектуального развития, ни с выраженными нарушениями слуха и зрения, ни с нерегулярностью школьного обучения. Наиболее полное и общепринятое в нашей стране определение дисграфии у детей принадлежит Р.И. Лалаевой: «Дисграфия — это частичное нарушение письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных иесформированностыо высших психических функций, участвующих в процессе письма».

Специфические нарушения письма встречаются у учащихся общеобразовательной школы значительно чаще других форм речевой патологии. По данным разных авторов, в России дисграфия выявляется у 10%-25% младших школьников. В других странах с алфавитными системами письма распространенность дисграфии также велика: от 5% в Бельгии, Великобритании, Греции до 15% в Финляндии, США.

В качестве факторов, влияющих на возникновение специфических нарушений письма у детей, обычно указывают различные экзогенные вредности пренатального, натального и раннего постнатального периодов. Причем характер вредности вряд ли сказывается на симптоматике и выраженности нарушения. Более важным является время воздействия повреждающего фактора. А.Н. Корнев считает, что в этиологии дисграфии «более важная роль принадлежит сравнительно поздно воздействующим патогенным факторам (интра- и ностнаталыюго периода)».

Согласно Р.И. Лалаевой, определенное место в этиологии дисграфии принадлежит наследственной предрасположенности. У 60% детей со специфическими нарушениями письма наследственность отягощена различными пограничными психическими расстройствами.

Некоторые исследователи указывают на значимость социальных причин появления дисграфии.

Однако, ряд авторов, в частности А.Н. Корнев, считают, что возникновение специфических нарушений письма, как правило, является следствием воздействия целого комплекса этиологических факторов.

Согласно существующей логопедической практике заключение о наличии у школьника дисграфии делается на основании нескольких критериев. Первым критерием является обнаружение в письменных работах ребенка специфических ошибок. Данные ошибки связаны преимущественно с несоблюдением фонетического принципа письма: звуковой состав слова отражается не полностью или искажается.

Вторым критерием диагностики дисграфии следует считать частотность специфических ошибок. Однако само это понятие остается нераскрытым. Поскольку практически все дети допускают ошибки этого типа, неясно, какое же вообще количество специфических ошибок свидетельствует о дисграфии. В литературе удалось найти только два упоминания о среднем числе ошибок в диктанте ребенка с дисграфией. Исследователи приводят схожие цифры: 6-8 ошибок в одной работе. Успевающие ученики общеобразовательной школы допускают в среднем в диктанте 1,7 специфических ошибки. Сравнение этих цифр отчасти раскрывает понятие частотности ошибок при дисграфии. Не представляется возможным осветить вопрос о количестве дисграфических ошибок при различных видах письма (списывание и диктант). Р.Е. Левина считает, что «списывание чаще всего оказывается вполне доступным…».

Третьим важным критерием диагностики специфических нарушений письма является стойкость ошибок: они должны обнаруживаться практически во всех письменных работах в течение длительного времени.

Р.Е.Левиной, Л.Ф.Спировой, О.Л.Токаревой, И.Н.Садовниковой, Р.ИЛалаевой и многими другими авторами накоплено большое количество данных о симптоматике специфических нарушений письма. Но единого подхода к типологии ошибок не существует. Большинство авторов объединяет ошибки по предполагаемому механизму их возникновения.

Рассмотрим группы специфических ошибок, которые описывает большинство исследователей.

Прежде всего, это смешения букв, обозначающих близкие по артикуляционно-акустическим признакам звуки. Поскольку данные ошибки носят непостоянный характер, представляется более правильным называть их именно смешениями, а не заменами. К этой группе относят такие ошибки:

– Смешения букв, обозначающих парные звонкие и глухие согласные звуки в сильной позиции в слове. Вот примеры таких смешений: собака — «сопака», три — «дри», звёзды — «свости», пароход — «бароход», долго — «долко». По данным Р.Е. Левиной, при смешении этих букв у детей наблюдается тенденция к более частому написанию глухих согласных вместо звонких.

– Смешения букв, обозначающих свистящие и шипящие согласные звуки [с] [ш], [з] — [ж], [с’] — [ш’]: шишки — «тиски», привезли — «привежли», щенок — «сенок».

– Смешения букв, обозначающих аффрикаты и их компоненты: [ч] — [ц], [ч] -[нГ], [ч] — [т’], [ц] — [с], [ц] — [т], [ц] — [т’]. Например, часто — «цасто», щуки — «чуки», чертит — «черчит», цветы — «светы», птицы — «пцицы».

– Смешения букв, обозначающих звуки [р] — [л]: рубашка — «лубашка», лодка -«родка».

– Ошибки обозначения на письме твердости или мягкости согласных звуков: написание после мягкого согласного гласной буквы первого ряда (а, о, у, э, ы), написание после твердого согласного гласной буквы второго ряда (я, ё, го, е, и), неправильное употребление или отсутствие мягкого знака, как показателя мягкости согласных. Например, зубы — «супи», любит — «лубит», письмо — «писмо». Интересно исследование Г.М. Сумченко, которое показало, что значительно большее количество ошибок допускается детьми при обозначении мягкости согласных, чем при обозначении твердости. И.Н. Садовникова не считает нарушения обозначения мягкости согласных звуков стойкими ошибками и поэтому не относит их к дисграфическим.

– Смешения букв, обозначающих некоторые гласные звуки в сильной позиции в слове: [а] — [о], [о] — [у]. Например, часто — «чосто», туча — «точа», клюква -«клёква».

Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, М.С. Грушевская, А.В. Ястребова находят смешения самым распространенным видом ошибок при дисграфии. Однако специального изучения приблизительного процентного соотношения специфических ошибок различных видов не проводилось. Исключение составляют несколько работ, но при исследовании были использованы столь различные подходы к типологии ошибок, получены столь противоречивые результаты, что сравнить их невозможно.

Другую группу ошибок составляют смешения букв сходных по внешнему виду и написанию (и-у, т-п, б-д, к-н, л-м, К-Н, п-р и т.д.). О.Л.Токарева и М.С. Хватцев называют эти смешения оптическими, а Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, И.В. Троицкая, Е.Ф. Соботович — графическими. На наш взгляд, наиболее точное обозначение данных ошибок имеется у Р.И. Лалаевой — смешения графически сходных букв. Этот термин отражает одновременно и сходство конфигурации и написания букв.

Рассмотрим примеры смешений графически сходных букв: золотился — «золопился», брат — «драт», мохнатые — «можнатые», муха — «миха». Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, А.В. Ястребова считают, что подобные смешения встречаются довольно редко. По данным Л.Ф. Спировой, они составляют не более 9% от общего числа ошибок. Другие авторы выделяют эти смешения как особую, довольно большую, группу дисграфических ошибок.

Следующей группой специфических ошибок являются пропуски букв и слогов. К ним относят:

– Пропуски букв, обозначающих гласные звуки: огороде — «огорде», молодой -«малдой», кисель — «кисл». Как видно из примеров, при дисграфии наблюдаются пропуски как ударных, так и безударных гласных. По данным разных авторов пропуски гласных составляют от 3,5% до 14% от общего числа специфических ошибок.

– Пропуски букв, обозначающих согласные звуки: дыню — «дыю», страна -«стана». Е.А. Логинова приводит сведения о распространенности пропусков согласных: 11% от общего числа ошибок. Некоторые исследователи указывают на то, что школьники чаще допускают пропуски согласных при их стечениях.

– Пропуски слогов: электровозы — «электрозы», колокольчики — «калкочи».

И.Н. Садовникова отмечает, что пропуску буквы могут способствовать некоторые позиционные условия: встреча двух одноименных букв на стыке слов («стал лакать», «живу/и дружно»); соседство слогов, включающих две одинаковые буквы — «настала», «сидэт».

К специфическим ошибкам относятся перестановки букв в слове. О.Б. Иншакова обращает внимание на то, что в примерах, приводимых под словом «перестановка», можно увидеть различные явления. Иногда в письме ребенка возникает обратный порядок букв: Москва — «маскав», ковром — «корвом», все -«све», клубок — «кулбок». К другому типу могут быть отнесены перестановки, при которых точный обратный порядок букв не соблюдается: поклажей — «плакажей», тропа — «прота».

Вставки букв: девочка — «девочика», дружно — «дуружно», гуляем — «гулямем», «тасакали» — таскали.

Следующая группа ошибок — персеверации букв и слогов. Р.Е. Левина, Р.И. Лалаева, И.Н. Садовникова относят к ним ошибки типа: магазин — «магазим», за машиной — «за зашиной», спускались — «спуспуклись», горка — «гогка». Таким образом, под персеверациями чаще всего понимают такое написание, когда вместо нужной буквы или слога ребенок воспроизводит уже написанную букву или слог. По нашему мнению, выделенные И.Н. Садовниковой ошибки — «Аавгуст», «Ггрибы», «Рребята» — также следует относить к группе персевераций букв.

Антиципации букв и слогов — такое написание слова, когда буква или слог заменяется последующей буквой или слогом: на деревьях — «на девевьях», под крышей — «дод крышей».

Особую группу ошибок представляет собой зеркальное написание букв. Эти ошибки условно связаны с несоблюдением фонетического принципа письма: фонемный состав слова в данном случае школьником передается правильно, однако для обозначения звука используется несуществующий знак.

Существует несколько групп ошибок, которые невозможно трактовать как нарушение реализации фонетического принципа письма. Однако они традиционно относятся к дисграфическим ошибкам.

Например, нарушения обозначения границ предложения — отсутствие заглавной буквы в начале предложения или точки в конце предложения: «гуси вышли изадвора».

Специфическими ошибками считают также слитное написание нескольких слов в предложении или раздельное написание частей слова. Такие ошибки по аналогии с предыдущими можно обозначить как нарушения обозначения границ слов. Большинство исследователей отмечает, что наиболее часто встречаются ошибки, связанные с написанием предлогов и приставок: наступила — «на ступила», в доме — «вдоме». Реже можно обнаружить слитное написание двух знаменательных слов или разрыв слова не на стыке морфем: светит луна — «светитлуна», брат — «брат».

Некоторые авторы относят к дисграфическим ошибкам аграмматизмы. Так, Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, И.К. Колповская, Р.И. Лалаева, И.Н. Садовникова, описывают нарушения согласования, предложных конструкций, морфологической структуры слова. Примерами таких ошибок являются: «большая белая пятно», «дети бежит»; «на столом», «играю из девочкой Леной»; «козлёнки». Хотелось бы заметить, что ошибочное написание безударных окончаний, которое приводится в работах ряда исследователей, вряд ли стоит считать аграмматизмами. Л.Ф. Спирова, А.В. Ястребова, Р.И. Лалаева считают аграмматизмами также нарушения синтаксического оформления предложения и текста: инверсии, трудности оперирования однородными членами предложения, нарушения последовательности предложений в тексте.

Анализ литературы показал, что чаще всего аграмматизмы изучались по самостоятельным письменным работам учащихся — изложениям и сочинениям. Исходя из этого, такие ошибки следует трактовать как нарушения письменной речи, а не письма, т.к. они связаны с порождением высказывания самим пишущим. Следует предположить, что изучение ошибок в диктантах и списывании младших школьников позволит ответить на вопрос, являются ли аграмматизмы ошибками характерными для письма или их нужно относить к расстройствам письменной речи.

Итак, нами перечислены основные группы ошибок, которые традиционно считают специфическими. Вместе с тем, имеются разные варианты трактовки тех или иных ошибок. Так, например, М.С. Грушевская написание «щветы» вместо «цветы», «трешали» вместо «трещали» называет смешениями букв, обозначающих близкие по акустико-артикуляционным признакам звуки. Но и буквы ц-щ-ш схожи между собой и графически. В замене о на а Р.И. Лалаева видит смешение букв, обозначающих близкие звуки, а И.Н. Садовникова — графическую ошибку. Такие различия в трактовке ошибок объясняются тем, что каждая из них может иметь несколько вероятных механизмов возникновения.

Вся информация взята из открытых источников.

Если вы считаете, что ваши авторские права нарушены, пожалуйста,

напишите в чате на этом сайте, приложив скан документа подтверждающего ваше право.

Мы убедимся в этом и сразу снимем публикацию.