-

Политика «военного коммунизма» в годы гражданской войны.

Военный

коммунизм (политика военного коммунизма)

– название внутренней политики Советской

России, проводимой во время Гражданской

войны 1918-1921 годов.

Суть

военного коммунизма заключалась в том,

чтобы подготовить страну к новому,

коммунистическому обществу, на которое

были ориентированы новые власти. Для

военного коммунизма были характерны

такие черты, как:

-

крайняя

степень централизации управления всей

экономикой; -

национализация

промышленности (от мелкой до крупной); -

запрет

на ведение частной торговли и свертывание

товарно-денежных отношений; -

государственная

монополизация многих отраслей сельского

хозяйства; -

милитаризация

труда (ориентация на военную

промышленность); -

тотальное

уравнительство, когда все получали

равное количество благ и товаров.

Именно

на основе этих принципов планировалось

построить новое государство, где нет

богатых и бедных, где все равны и все

получают ровно столько, сколько

необходимо для нормальной жизни. Ученые

полагают, что введение новой политики

было необходимо для того, чтобы не

только выжить в условиях Гражданской

войны, но также быстро перестроить

страну на новый тип общества.

Предпосылки

и причины введения военного коммунизма

После октябрьской

революции,

когда большевикам удалось захватить

власть в России и свергнуть Временное

правительство, в стране началась

Гражданская война между теми, кто

поддерживал новую советскую власть и

теми, кто был против нее. Ослабленная

войной с Германией и бесконечными

революциями Россия нуждалась в совершенно

новой системе управления, которая могла

бы удержать страну вместе. Большевики

понимали, что им не удастся выиграть

гражданскую войну, если они не смогут

добиться быстрого и четкого следования

их указам во всех подвластных регионах.

Власть нужно было централизовать, в

новой системе все должно было встать

на учет и быть подконтрольно власти

Советов.

2

сентября 1918 года Центральный исполнительный

комитет объявил военное положение, а

вся власть перешла к Совету Народной

и Крестьянской обороны, которым

командовал В.И. Ленин. Тяжелое экономическое

и военное положение страны привели к

тому, что власть ввела новую политику

– военный коммунизм, который должен

был поддержать экономику страны в этот

сложный период и перенастроить ее.

Основную

силу сопротивления составляли крестьяне

и рабочие, которые были недовольны

действиями большевиков, поэтому новая

экономическая система была направлена

на то, чтобы дать этим классам населения

право на труд, но при этом поставить их

в четкую зависимость от государства.

Основные

положения военного коммунизма

Основная

цель проведения политики военного

коммунизма – полное уничтожение

товарно-денежных отношений и

предпринимательства. Все реформы,

которые были проведены в это время,

руководствовались именно этим принципом.

Основные

преобразования военного коммунизма:

-

Ликвидация

частных банков и вкладов; -

Национализация

промышленности; -

Монополия

на внешнюю торговлю; -

Принудительная

трудовая повинность; -

Продовольственная

диктатура, появление продразверстки.

Прежде

всего, в собственность большевиком

перешли все царское имущество, включая

деньги и драгоценности. Частные банки

были ликвидированы – владеть и заведовать

деньгами должно только государство –

частные крупные вклады, а также золото,

драгоценности и другие пережитки старой

жизни были отобраны у населения. Была

установлена норма выдачи денег

вкладчикам, которая составляло всего

500 рублей в месяц.

Изначально,

государство стало национализировать

промышленные предприятия, чтобы спасти

их от разорения – многие владельцы

заводов и производств просто-напросто

бежали из России во время революций.

Однако, с течением времени, государство

начало национализировать всю

промышленность, даже мелкую, чтобы

сделать ее подконтрольной себе и

избежать бунтов рабочих и крестьян.

Для

того, чтобы заставить страну работать

и поднимать экономику, была введена

всеобщая трудовая повинность – все

население обязано было обязано отработать

8-часовой рабочий день, безделье каралось

законодательно. После выведения

российской армии из первой мировой

войны, некоторые отряды солдат были

преобразованы в трудовые отряды.

Была

введена так называемая продовольственная

диктатура, основная суть которой

заключалась в том, что процессом раздачи

хлеба и необходимых товаров населению

занималось государство. Были установлены

нормы душевого потребления.

Итоги

и значение политики военного коммунизма

Главным

органом в этот период был Совет народного

хозяйства, который занимался планированием

экономики и проведением всех реформ.

В целом, политика военного коммунизма

оказалась провальной, так как она не

достигла своих экономических целей –

страна была повергнута в еще больший

хаос, экономика не только не перестроилась,

но начала разваливаться еще быстрее.

Кроме того, военный коммунизм в своем

стремлении заставить народ подчиняться

власти советов просто-напросто пришел

в итоге к обычной политике террора,

которая уничтожала всех, кто был против

большевиков.

Кризис

политики военного коммунизма привел

к тому, что она была заменена Новой

Экономической Политикой (НЭПом)

Соседние файлы в папке 1 сем

- #

16.06.2023600.15 Кб39.JPG

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Политика военного коммунизма кратко

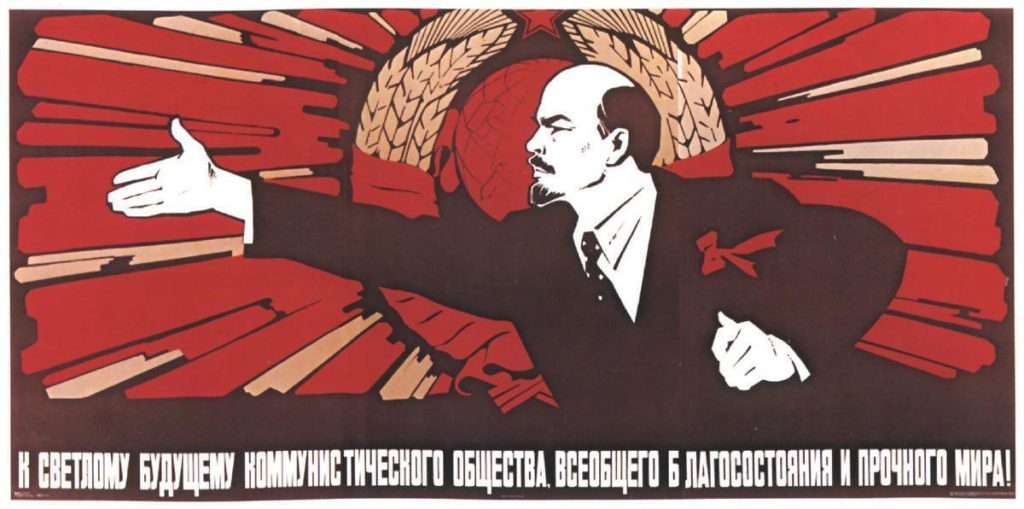

Военный коммунизм годы 1918 по 1920 – это политика, которая проводилась Советским правительством для построения нового коммунистического общества. Введена и разработана командиром Совета Народной и Крестьянской обороны В.И. Лениным и его сподвижниками.

Краткий план:

- Определение

- Политические программы

- Суть и основные черты

- Мероприятия военного коммунизма

- Главные положения

- Причины возникновения

- Итоги и последствия

Что называют политикой военного коммунизма

Сущность военного коммунизма была направлена на сплочение страны, и подготовку народа к жизни в новом коммунистическом государстве, где нет разделения на бедных и богатых. Подобная модернизация общества (переход от традиционной системы к современной) вызвала недовольство среди наиболее многочисленных слоев – крестьян и рабочих. Сам Ленин,говорил, что это вынужденные меры для достижения поставленных большевиками целей. В итоге из спасительной тактики эта система переросла в террористическую диктатуру пролетариата.

Военный коммунизм таблица

Этот процесс происходил в трех направлениях: экономическом, идеологическом и социальном. Характеристика каждого из них представлена в таблице.

| Направления политической программы | Характеристики |

| экономическое | Большевики разработали программу выхода России из положения кризиса, в котором она находилась еще со времен войны с Германией, начавшейся в 1914 году. Далее ситуацию усугубила революция 1917 года, позднее — Гражданская война. Основной упор был сделан на увеличение производительности предприятий и общий подъем промышленности. |

| идеологическое | Некоторые ученые, представители нонконформизма, считают, что данная политика — это попытка реализации марскистких идей на практике. Большевики стремились создать общество, состоящее из трудолюбивых работников, отдающих все силы на развитие военного дела и прочие государственные нужды. |

| социальное | Создание справедливого коммунистического общества — одна из целей ленинской политики. Такие идеи активно пропагандировались в народной среде. Этим объясняется вовлеченность такого большого количества крестьян и рабочих. Им было обещано, помимо улучшения жизненных условий, повышение социального статуса, за счет установления всеобщего равноправия. |

Термин военный коммунизм предполагал проведение задачи масштабной перестройки не только в системе государственного управления, но и в умах граждан. Выход из этой ситуации власти видели только в принудительном объединении народа в обостренной военной обстановке, которое получило название «военный коммунизм».

Суть и основные черты

Основные цели и характеристики военного коммунизма:

- централизацию экономики и национализацию промышленности (полный контроль государством);

- запрет частной торговли и других видов индивидуального предпринимательства;

- внедрение продразверстки (принудительное изъятие части хлеба и других продуктов государством);

- принуждение к труду всех граждан от 16 до 60 лет;

- монополизацию в области сельского хозяйства;

- уравнивание всех граждан в правах и построение справедливого государства.

Характерные меры и признаки экономики военного коммунизма

Новая политическая программа носила ярко выраженные тоталитарные методы. Призванная улучшить экономику и поднять дух измученного войнами народа, она, наоборот, уничтожила и первое, и второе.

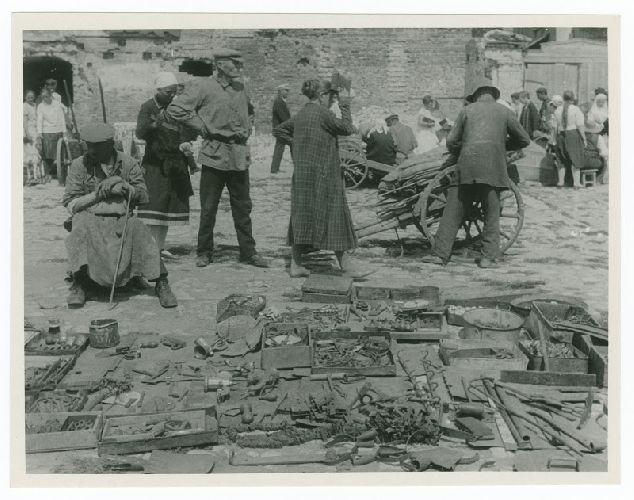

В стране в то время существовала постреволюционная обстановка, переросшая в военную. Все ресурсы, предоставляемые промышленностью и сельским хозяйством отнимал фронт. Сущность политики коммунистов заключалась в том, чтобы отстоять рабоче-крестьянскую власть любыми способами, собственноручно погружая страну в «полуголодное и хуже чем полуголодное» по его словам, состояние.

Отличительной особенностью военного коммунизма стала разгоревшаяся на фоне гражданской войны ожесточенная борьба капитализма с социализмом. Сторонницей первой системы стала буржуазия, активно выступавшая за сохранение частной собственности и сектора свободной торговли. Социализм поддерживали приверженцы коммунистических взглядов, выступавшие с прямо противоположными выступлениями. Ленин считал, что возрождение политики капитализма, которая существовала в царской России на протяжении полувека, приведет страну к разрушению и гибели. По мнению вождя пролетариата, такая экономическая система разоряет трудящихся, обогащает капиталистов и порождает спекуляцию.

Положения военного коммунизма

Новая идеология вводилась советским правительством в сентябре 1918 года. Она подразумевала проведение таких мероприятий, как:

- введение продразверстки (изъятие продовольственных продуктов у трудящихся граждан на нужды фронта)

- отмена оплаты транспорта и коммунальных услуг

- предоставление государством бесплатного жилья

- централизация экономики

- запрет частной торговли

- налаживание прямого товарообмена между деревней и городом

Причины военного коммунизма

Причины введения столь чрезвычайных мер были спровоцированы:

- ослаблением экономики государства после Первой мировой войны и революции 1917 года;

- желанием большевиков централизовать власть и взять страну под свой тотальный контроль;

- необходимостью снабжать фронт продовольствием и оружием на фоне развернувшейся Гражданской войны;

- стремлением новых властей предоставить крестьянам и рабочим право на легальную трудовую деятельность, полностью контролируемую государством

Политика военного коммунизма и сельское хозяйство

По сельскому хозяйству был нанесен ощутимый удар. Особенно от новой политики пострадали жители деревень, где был осуществлен «продовольственный террор». В поддержку военно-коммунистических идей 26 марта 1918 года был выпущен декрет «Об организации товарообмена». Он подразумевал двустороннее сотрудничество: снабжение всем необходимым и города, и села. На деле же оказалось, что вся аграрная промышленность и сельское хозяйство работали только с целью восстановления тяжелой промышленности. Ради этого было проведено перераспределение земли, в результате которого крестьяне увеличили свои земельные наделы более чем в 2 раза.

Сравнительная таблица по результатам политики военного коммунизма и НЭП:

| Политика военного коммунизма | НЭП | |

| Причины введения | Необходимость сплочения страны и увеличения всероссийской производительности, после Первой мировой войны и революции 1917 года | Недовольство народа диктатурой пролетариата, восстановление экономики |

| Экономика | Уничтожение экономики, погружение страны в еще больший кризис | Заметный экономический рост, проведение новой денежной реформы, выход страны из кризиса |

| Рыночные отношения | Запрет на частную собственность и личный капитал | Восстановление частного капитала, легализация рыночных отношений |

| Промышленность и с/х | Национализация промышленности, тотальный контроль деятельности всех предприятий, введение продразверстки, всеобщий упадок | Восстановление промышленности и с/х из-за нехватки капитала оказалось недостаточным для выхода России на европейский уровень, отмена продразверстки |

| Культурная сфера | Власть была занята построением новой экономической системы, продвижением идей социализма и борьбой с капитализмом, поэтому внимания культурной сфере практически не уделялось | Централизация управления сферой культуры, учреждение Государственной комиссии по просвещению |

| Причины сворачивания | Необходимость в поднятии уровня экономики, промышленности, с/х, нарастающие конфликты в обществе, усиливающаяся борьба капиталистов с социалистами | Возникновение неприемлемых противоречий между экономикой и политикой, развитие внутрипартийной борьбы |

Итоги и последствия

План действий, установленный новым правительством в период с 1918 по 1920-е годы оказался провальным. Экономика государства, вопреки ожиданиям властей, не вышла из упадка, а кризис усугубился, сопровождаясь теперь и всеобщим недовольством народа.

Необходимо было менять курс развития страны и вводить новую систему управления. Ей стала новая экономическая политика (НЭП), оказавшаяся спасением для российской экономики первой половины XX века.

Цели военного коммунизма

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 254.

Обновлено 19 Декабря, 2022

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 254.

Обновлено 19 Декабря, 2022

Экономическую политику большевиков первых лет советской власти, 1918–1921 годов, называют военным коммунизмом. Её суть заключалась в максимальной национализации промышленности и сельского хозяйства одновременно с запретом частной торговли и сворачиванием товарно-денежных отношений. Такая политика преследовала несколько целей, в том числе идеологических, то есть строительство социализма и укрепление власти большевиков.

Начало военного коммунизма

Сразу после Октябрьской революции большевики сделали ставку на национализацию и проведённый ими комплекс мероприятий получил название «красногвардейская атака на капитал».

Политику военного коммунизма характеризует стремление нанести удар по буржуазии и иностранному капиталу. Это выразилось в национализации банков, Крестьянского поземельного и Дворянского земельного, согласно декрету от 8 декабря 1917 года.

Декрет от 14 декабря привёл к тому, что банковское дело было объявлено государственной монополией. Власти провели конфискацию денежных средств и сбережений у жителей — золота, серебра, банкнот. Для малых вкладов были установлены снятия денег со счетов, хотя их и так съедала инфляция.

Политика военного коммунизма объяснялась и борьбой с контрреволюцией, источником которой считали буржуазное руководство фабрик и заводов. Первым национализированным предприятием стала Ликинская мануфактура во Владимирской губернии 17 ноября 1917 года.

К марту 1918 года было национализировано 836 предприятий. Декрет о национализации сахарной промышленности был издан 2 мая 1918 года, а нефтяной — 20 июня. К осени 1918 года большевики установили контроль над 9500 предприятиями, но при этом часть территории государства была под контролем интервентов и Белого движения — Колчака, Деникина, Миллера. В самый тяжёлый период Гражданской войны, на рубеже 1918–1919 годов, горнозаводской Урал и часть Донбасса контролировали белые.

Для руководства национализированной промышленностью был создан Высший совет народного хозяйства РСФСР. С 1918 года стал функционировать ВСНХ Украины. ВСНХ СССР появился уже после военного коммунизма — в 1923 году.

От военного коммунизма к НЭПу

Большевики ставили целью национализировать собственность капиталистов на средства производства. Таким образом, к апрелю 1919 года были национализированы почти все предприятия, где было более 30 рабочих. Национализация средней промышленности была завершена к началу 1920 года, и это совпало с разгромом основных сил Белого движения.

Для контроля над внешней торговлей в декабре 1917 года был создан Наркомат торговли и промышленности, а с апреля 1918 года она стала государственной монополией. Одновременно с этим власти национализировали торговый флот акционерных обществ и торговых домов. Сама внешняя торговля в годы Гражданской войны пришла в упадок и заново потоки экспорта и импорта восстанавливали в 1920-е.

В период военного коммунизма была введена трудовая повинность для так называемых нетрудовых классов, например представителей духовенства и бывших царских жандармов и полицейских. При Совете обороны в 1920 году был создан Главный комитет по всеобщей трудовой повинности, возглавляемый Феликсом Дзержинским.

Кратко особенности военного коммунизма в России в годы Гражданской войны можно представить в таблице.

|

Цели |

Сосредоточение ресурсов, предприятий и торговли в руках правящей партии большевиков с установлением её диктатуры |

|

Мероприятия властей |

Национализация почти всех предприятий, продразвёрстка в сельском хозяйстве, запрет на частную торговлю, национализация банков и внешней торговли, всеобщая трудовая повинность и натурализация оплаты труда |

|

Последствия |

Переход к НЭПу из-за упадка хозяйства, но при этом заложены основы командно-административной экономики |

Следует знать, каковы последствия военного коммунизма. В марте 1921 года из-за многочисленных крестьянских выступлений, мятежа в Кронштадте и неудачной войны с Польшей большевики объявили НЭП — новую экономическую политику. Её суть свелась к замене продразвёрстки продналогом и восстановлению некоторых элементов рыночной экономики.

Что мы узнали?

Цели военного коммунизма были экономические и политико-идеологические. Политическая цель была достигнута в наибольшей мере — большевики к марту 1921 года разгромили своих противников. Экономическая также была достигнута, но хозяйство страны к концу 1920 года находилось в упадке.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 254.

А какая ваша оценка?

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к: навигация,

поиск

Вое́нный коммуни́зм — название внутренней политики Советского государства, проводившейся в 1918—1921 годах во время Гражданской войны. Основной целью было обеспечение городов и Красной Армии оружием, продовольствием и другими необходимыми ресурсами в условиях, когда все нормальные экономические механизмы и отношения были разрушены войной. Решение о прекращении военного коммунизма было принято 21 марта 1921 года на X съезде РКП(б) и введен НЭП.

Содержание

- 1 Основные элементы «военного коммунизма»

- 1.1 Ликвидация частных банков и конфискация вкладов

- 1.2 Национализация промышленности

- 1.3 Монополия внешней торговли

- 1.4 Принудительная трудовая повинность

- 1.5 Продовольственная диктатура

- 2 Итоги и оценка военного коммунизма

- 3 Примечания

- 4 Ссылки

[править] Основные элементы «военного коммунизма»

[править] Ликвидация частных банков и конфискация вкладов

Одним из первых действий большевиков во время Октябрьской революции был вооружённый захват Государственного банка. Были захвачены и здания частных банков. 8 декабря 1917 г. был принят Декрет СНК «Об упразднении Дворянского земельного банка и Крестьянского поземельного банка». Декретом «о национализации банков» от 14(27) банковское дело было объявлено государственной монополией. Национализация банков в декабре 1917 г. была подкреплена конфискацией денежных средств населения. Конфисковывалось всё золото и серебро в монетах и слитках, бумажные деньги, если они превышали сумму в 5 тысяч рублей и были нажиты «нетрудовым путем». Для малых вкладов, оставшихся неконфискованными, была установлена норма получения денег со счетов не более 500 рублей в месяц, так что и неконфискованный остаток быстро съедался инфляцией.

[править] Национализация промышленности

Уже в июне-июле 1917 года из России началось «бегство капитала». Первыми бежали иностранные предприниматели, искавшие в России дешёвую рабочую силу: после Февральской революции установление явочным порядком 8-часового рабочего дня, борьба за повышение заработной платы, узаконенные стачки лишили предпринимателей их сверхприбылей[1]. Постоянно нестабильная обстановка побуждала к бегству и многих отечественных промышленников. Но мысли о национализации ряда предприятий посещали совсем не левого министра торговли и промышленности А. И. Коновалова ещё раньше, в мае, и по другим причинам: постоянные конфликты промышленников с рабочими, вызывавшие забастовки с одной стороны и локауты с другой, дезорганизовали и без того подорванную войной экономику[2].

С теми же проблемами столкнулись и большевики после Октябрьского переворота. Первые декреты Советской власти никакой передачи «фабрик рабочим» не предполагали, о чём красноречиво свидетельствует и утверждённое ВЦИК и СНК 14 (27) ноября 1917 г. Положение о рабочем контроле, которое специально оговаривало права предпринимателей[3] Однако и перед новой властью встали вопросы: что делать с брошенными предприятиями и как предотвратить локауты и прочие формы саботажа?

Начавшаяся как усыновление бесхозных предприятий, национализация в дальнейшем превратилась в меру по борьбе с контрреволюцией. Позже, на XI съезде РКП(б), Л. Д. Троцкий вспоминал[4]:

| …В Петрограде, а потом и в Москве, куда хлынула эта волна национализации, к нам являлись делегации с уральских заводов. У меня щемило сердце: «Что мы сделаем? — Взять-то мы возьмем, а что мы сделаем?» Но из бесед с этими делегациями выяснилось, что меры военные абсолютно необходимы. Ведь директор фабрики со всем своим аппаратом, связями, конторой и перепиской — это же настоящая ячейка на том или другом уральском, или питерском, или московском заводе, — ячейка той самой контрреволюции, — ячейка хозяйственная, прочная, солидная, которая с оружием в руках ведёт против нас борьбу. Стало быть, эта мера была политически необходимой мерой самосохранения. Перейти к более правильному учёту того, что мы можем организовать, начать борьбу хозяйственную мы могли лишь после того, как обеспечили себе не абсолютную, но хотя бы относительную возможность этой хозяйственной работы. С точки зрения отвлечённо-хозяйственной можно сказать, что та наша политика была ошибочна. Но если поставить её в мировой обстановке и в обстановке нашего положения, то она была, с точки зрения политической и военной в широком смысле слова, абсолютно необходимой. |

Первой была национализирована 17 (30) ноября 1917 фабрика товарищества Ликинской мануфактуры А. В. Смирнова (Владимирская губерния). Всего с ноября 1917 до марта 1918, по данным промышленной и профессиональной переписи 1918 года, национализировано 836 промышленных предприятий. 2 мая 1918 года СНК принял декрет о Национализации сахарной промышленности, 20 июня — нефтяной. К осени 1918 в руках советского государства было сосредоточено 9542 предприятия. Вся крупная капиталистическая собственность на средства производства была национализирована методом безвозмездной конфискации. К апрелю 1919 года практически все крупные предприятия (с числом наемных рабочих более 30) были национализированы. К началу 1920 года была в основном национализирована и средняя промышленность. Было введено жёсткое централизованное управление производствами. Для управления национализированной промышленностью был создан Высший совет народного хозяйства.

[править] Монополия внешней торговли

В конце декабря 1917 г внешняя торговля была поставлена под контроль Наркомата торговли и промышленности, а в апреле 1918 г объявлена государственной монополией. Был национализирован торговый флот. Декрет о национализации флота объявил общенациональной неделимой собственностью Советской России судоходные предприятия, принадлежащие акционерным обществам, паевым товариществам, торговым домам и единоличным крупным предпринимателям, владеющим морскими и речными судами всех типов.

[править] Принудительная трудовая повинность

Была введена принудительная трудовая повинность, сначала для «нетрудовых классов». Принятый 10 декабря 1918 года кодекс законов о труде (КЗоТ) установил трудовую повинность для всех граждан РСФСР[5]. Декретами, принятыми СНК 12 апреля 1919 года и 27 апреля 1920 года, запрещались самовольный переход на новую работу и прогулы, устанавливалась суровая трудовая дисциплина на предприятиях. Широко распространилась также система неоплачиваемого добровольно-принудительного труда в выходные и праздники в виде «субботников» и «воскресников».

Согласно декрету СНК от 29 января 1920 года «О порядке всеобщей трудовой повинности», всё трудоспособное население, независимо от постоянной работы, привлекалось к выполнению различных трудовых заданий. Декретом при Совете обороны был создан Главный комитет по всеобщей трудовой повинности (Главкомтруд) во главе с Дзержинским.

В начале 1920 года, в условиях, когда демобилизация высвободившихся частей РККА представлялась преждевременной[6], некоторые армии были временно преобразованы в трудовые, сохранявшие военную организацию и дисциплину, но работавшие в народном хозяйстве[7]. Направленный на Урал для преобразования 3-й армии в 1-ю трудовую Л.Д. Троцкий вернулся в Москву[8] с предложением изменить экономическую политику[9]: заменить изъятие излишков продовольственным налогом (с этой меры через год начнется новая экономическая политика)[10].

Однако предложение Троцкого в ЦК получило лишь 4 голоса против 11-ти [11], большинство во главе с Лениным к изменению политики оказалось не готово[12], и IX съезд РКП(б) принял курс на «милитаризацию хозяйства»[13].

[править] Продовольственная диктатура

Большевиками были продолжены хлебная монополия, предложенная Временным Правительством, и продразвёрстка, введенная Царским правительством. 9 мая 1918 выходит Декрет, подтверждающий государственную монополию хлебной торговли (введенную временным правительством) и запрещающий частную торговлю хлебом. 13 мая 1918 г. декретом ВЦИК и СНК «О предоставлении народному комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими», были установлены основные положения продовольственной диктатуры. Цель продовольственной диктатуры заключалась в централизованной заготовке и распределении продовольствия, подавлении сопротивления кулаков и борьбе с мешочничеством. Наркомпрод получил неограниченные полномочия при заготовке продуктов питания. На основании декрета от 13 мая 1918 г. ВЦИК установил нормы душевого потребления для крестьян — 12 пудов зерна, 1 пуд крупы и т. д. — аналогичные нормам введенным Временным правительством в 1917 году. Весь хлеб, превышающий эти нормы, должен был передаваться в распоряжение государства по установленным им же ценам. В связи с введением продовольственной диктатуры в мае-июне 1918 г. была создана Продовольственно-реквизиционная армия Наркомпрода РСФСР (Продармия), состоящая из вооруженных продотрядов. Для руководства Продармией 20 мая 1918 г. при Наркомпроде было создано Управление главного комиссара и военного руководителя всех продотрядов. Для выполнения этой задачи создавались вооруженные продотряды, наделенные чрезвычайными полномочиями.

В.И Ленин так объяснял существование продразверстки и причины отказа от нее:

| Продналог есть одна из форм перехода от своеобразного «военного коммунизма», вынужденного крайней нуждой, разорением и войной, к правильному социалистическому продуктообмену. А этот последний, в свою очередь, есть одна из форм перехода от социализма с особенностями, вызванными преобладанием мелкого крестьянства в населении, к коммунизму.

Своеобразный «военный коммунизм» состоял в том, что мы фактически брали от крестьян все излишки и даже иногда не излишки, а часть необходимого для крестьянина продовольствия, брали для покрытия расходов на армию и на содержание рабочих. Брали большей частью в долг, за бумажные деньги. Иначе победить помещиков и капиталистов в разоренной мелко-крестьянской стране мы не могли. … Но не менее необходимо знать настоящую меру этой заслуги. «Военный коммунизм» был вынужден войной и разорением. Он не был и не мог быть отвечающей хозяйственным задачам пролетариата политикой. Он был временной мерой. Правильной политикой пролетариата, осуществляющего свою диктатуру в мелко-крестьянской стране, является обмен хлеба на продукты промышленности, необходимые крестьянину. Только такая продовольственная политика отвечает задачам пролетариата, только она способна укрепить основы социализма и привести к его полной победе. Продналог есть переход к ней. Мы все еще так разорены, так придавлены гнетом войны (бывшей вчера и могущей вспыхнуть благодаря алчности и злобе капиталистов завтра), что не можем дать крестьянину за весь нужный нам хлеб продукты промышленности. Зная это, мы вводим продналог, т.-е. минимально необходимое (для армии и для рабочих) |

27 июля 1918 г. Наркомпрод принял специальное постановление о введении повсеместного классового продовольственного пайка с разделением на четыре категории, предусмотрев меры по учету запасов и распределению продовольствия. Сначала классовый паек действовал только в Петрограде, с 1 сентября 1918 — в Москве — а потом был распространен на провинцию.

Снабжаемые делилось на 4 категории (потом на 3): 1) все рабочие, работающие в особо тяжелых условиях; кормящие грудью матери до 1-го года ребенка и кормилицы; беременные с 5-го месяца 2) все работающие на тяжелых работах но в обычных (не вредных) условиях; женщины — хозяйки с семьей не менее 4-х человек и дети от 3-х до 14 лет; нетрудоспособные 1-й категории — иждивенцы 3) все рабочие занятые на легких работах; женщины хозяйки с семьей до 3-х человек; дети до 3-х лет и подростки 14-17 лет; все учащиеся старше 14 лет; безработные состоящие на учете на бирже труда; пенсионеры, инвалиды войны и труда и прочие нетрудоспособные 1- й и 2-й категории на иждивении 4) все лица мужского и женского пола получающие доход от наемного чужого труда; лица свободных профессий и их семьи не состоящие на общественной службе; лица неопределенных занятий и все прочее население не поименованное выше.

Объем выдаваемого соотносился по группам как 4:3:2:1. В первую очередь одновременно выдавались продукты по первым двум категориям, во вторую — по третьей. Выдача по 4-й осуществлялась по мере удовлетворения спроса первых 3-х. С введением классовых карточек отменялись любые другие (карточная система действовала с середины 1915 года). [14]

- Запрет частного предпринимательства.

- Ликвидация товарно-денежных отношений и переход к прямому товарообмену, регулируемому государством. Отмирание денег.

- Военизированное управление железными дорогами.

Поскольку все эти меры принимались во время гражданской войны, на практике они были гораздо менее согласованы и скоординированы, чем было запланировано на бумаге. Большие районы России были неподконтрольны большевикам, а недостаток коммуникаций приводил к тому, что даже регионам, формально подчинявшимся советскому правительству зачастую приходилось действовать самостоятельно, в отсутствие централизованного управления из Москвы. До сих пор остается вопросом — был ли военный коммунизм экономической политикой в полном смысле этого слова, либо всего лишь набором разрозненных мер, принятых чтобы выиграть гражданскую войну любой ценой.

[править] Итоги и оценка военного коммунизма

Несмотря на усилия государства по налаживанию продовольственного обеспечения, начался массовый голод 1921—1922 годов, во время которого погибло до 5 миллионов человек. Политика «военного коммунизма» (особенно продразвёрстки) вызывала недовольство широких слоёв населения, в особенности крестьянства (восстание на Тамбовщине, в Западной Сибири, Кронштадте и др.).

В марте 1921 на X съезде РКП(б) задачи политики «военного коммунизма» признаны руководством страны выполненными и введена новая экономическая политика. В.И. Ленин писал: «Военный коммунизм» был вынужден войной и разорением. Он не был и не мог быть отвечающей хозяйственным задачам пролетариата политикой. Он был временной мерой.» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 43, с. 220). Ленин также утверждал, что «военный коммунизм» надо поставить большевикам не в вину, а в заслугу, но в то же время необходимо знать меру этой заслуги.

[править] Примечания

- ↑ См., например: В. Чернов. Великая русская революция. М., 2007

- ↑ В. Чернов. Великая русская революция. С. 203—207

- ↑ Положение ВЦИК и СНК о рабочем контроле.

- ↑ Одиннадцатый съезд РКП(б). М., 1961. С. 129

- ↑ Кодекс законов о труде 1918 года // Приложение из учебного пособия И. Я. Киселева «Трудовое право России. Историко-правовое исследование» (Москва, 2001)

- ↑ В Приказе-памятке по 3-й Красной армии — 1-й революционной армии труда, в частности, говорилось: «1. 3-я армия выполнила свою боевую задачу. Но враг еще не окончательно сломлен на всех фронтах. Еще хищные империалисты угрожают Сибири с Дальнего Востока. Еще наемные войска Антанты грозят Советской России с запада. Еще сидят белогвардейские банды в Архангельске. Еще не освобожден Кавказ. Поэтому 3-я революционная армия остается под штыком, сохраняет свою организацию, свою внутреннюю спайку, свой боевой дух — на случай, если социалистическое отечество призовет ее к новым боевым задачам. 2. Но, проникнутая сознанием долга, 3-я революционная армия не хочет терять времени даром. В течение тех недель и месяцев передышки, какие пришлись ей на долю, она применит свои силы и средства для хозяйственного поднятия страны. Оставаясь боевой силой, грозной врагам рабочего класса, она превращается в то же время в революционную армию труда. 3. Революционный военный совет 3-й армии входит в Совет армии труда. Там, наравне с членами революционного военного совета, станут представители главных хозяйственных учреждений Советской Республики. Они обеспечат на разных поприщах хозяйственной деятельности необходимое руководство». Полный текст Приказа см.: Приказ-памятка по 3-й Красной армии — 1-й революционной армии труда

- ↑ В январе 1920 г. в предсъездовской дискуссии были опубликованы «Тезисы ЦК РКП о мобилизации индустриального пролетариата, трудовой повинности, милитаризации хозяйства и применении воинских частей для хоязйственных нужд», в п. 28 которых говорилось: «В качестве одной из переходных форм к проведению всеобщей трудовой повинности и к самому широкому применению обобществленного труда должны быть использованы для трудовых целей освобождающиеся от боевых задач воинские части, вплоть до крупных армейских соединений. Таков смысл превращения III армии в I армию труда и перенесения этого опыта на другие армии» (см. IX съезд РКП(б). Стеногафический отчет. Москва, 1934. С. 529)

- ↑ Л.Д. Троцкий Основные вопросы продовольственной и земельной политики

- ↑ Л.Д. Троцкий Основные вопросы продовольственной и земельной политики, В. Данилов, С. Есиков, В. Канищев, Л. Протасов. Введение // Крестьянское восстание Тамбовской губернии в 1919-1921гг «Антоновщина»: Документы и материалы / Отв. Ред. В.Данилов и Т.Шанин. — Тамбов,1994: «В том же феврале 1920 г. Л.Д.Троцкий внес в ЦК РКП(б) предложения о замене продразверстки натуральным налогом, что фактически вело к отказу от политики «военного коммунизма». Эти предложения были результатами практического знакомства с положением и настроением деревни на Урале, где в января — феврале оказался Троцкий как председатель Революционного Военного Совета Республики»

- ↑ В. Данилов, С. Есиков, В. Канищев, Л. Протасов. Введение // Крестьянское восстание Тамбовской губернии в 1919-1921гг «Антоновщина»: Документы и материалы / Отв. Ред. В.Данилов и Т.Шанин. — Тамбов,1994: Преодолеть процесс «хозяйственной деградации» предлагалось: 1) «заменив изъятие излишков известным процентным отчислением (своего рода подоходный натуральный налог), с таким расчетом, чтобы более крупная запашка или лучшая обработка представляла все же выгоду», и 2) «установив большее соответствие между выдачей крестьянам продуктов промышленности и количеством ссыпаемого ими хлеба не только по волостям и селам, но и по крестьянским дворам». Как известно, с этого и началась весной 1921 г. новая экономическая политика».

- ↑ См. X съезд РКП(б). Стеногафический отчет. Москва, 1963. С. 350; XI съезд РКП(б). Стеногафический отчет. Москва, 1961. С. 270

- ↑ См. X съезд РКП(б). Стеногафический отчет. Москва, 1963. С. 350; В. Данилов, С. Есиков, В. Канищев, Л. Протасов. Введение // Крестьянское восстание Тамбовской губернии в 1919-1921гг «Антоновщина»: Документы и материалы / Отв. Ред. В.Данилов и Т.Шанин. — Тамбов,1994: «После разгрома главных сил контрреволюции на Востоке и Юге России, после освобождения почти всей территории страны изменение продовольственной политики стало возможным, а по характеру отношений с крестьянством — и необходимым. К сожалению, предложения Л.Д.Троцкого в Политбюро ЦК РКП(б) были отклонены. Запоздание с отменой продразверстки на целый год имело трагические последствия, антоновщины как массового социального взрыва могло не быть».

- ↑ См. IX съезд РКП(б). Стеногафический отчет. Москва, 1934. По докладу ЦК о хозяйственном строительстве (с. 98) съезд принял резолюцию «Об очередных задачах хозяйственного строительства» (с. 424), в п. 1.1 которой, в частности, говорилось: «Одобряя тезисы ЦК РКП о мобилизации индустриального пролетариата, трудовой повинности, милитаризации хозяйства и применении воинских частей для хозяйственных нужд, съезд постановляет…» (с. 427)

- ↑ Кондратьев Н. Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. — М.: Наука, 1991. — 487 с.: 1 л. портр., ил., табл

[править] Ссылки

- Советские плакаты времён военного коммунизма

- Л. Троцкий. ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ

- Л. В. Борисова: Военный коммунизм: насилие как элемент хозяйственного механизма

- Л. А. Кацва: Экономическая политика Советской России в годы Гражданской войны

- «Военный коммунизм» — вынужденная политика или программный идеал большевизма

- А.Левитин. X съезд, или Еще раз о профсоюзах

- «Военный коммунизм» — «ублюдок капитализма» или заря социализма?

- ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ

- Военный коммунизм

- Кибальчич Виктор Львович. Воспоминания революционера. ОПАСНОСТЬ — В НАС САМИХ 1920—1921

Эпохи советской истории

Как проводилась политика военного коммунизма: кратко о причинах, целях и результатах. Многие знают об этом лишь в общих чертах.

Оглавление:

- Суть политики военного коммунизма

- Причины введения военного коммунизма

- Основные положения и мероприятия

- Итоги, последствия и значение военного коммунизма

- Плюсы и минусы военного коммунизма

- Причины отказа от военного коммунизма

Но в чем конкретно заключались первые преобразования большевиков?

Суть политики военного коммунизма

Политика военного коммунизма – меры, принятые в период 1918-1920 годов и направленные на переустройство в политике, экономике и социальной сфере.

В чем заключалась сущность этой политики:

- Обеспечение армии и населения продуктами.

- Всеобщая строгая трудовая повинность.

- Выдача товаров по карточкам.

- Заготовка продовольствия.

- Сворачивание товаро-денежных отношений. Введение натурального обмена.

Также большевики преследовали целью сделать власть максимально централизованной и управлять народным хозяйством.

Причины введения военного коммунизма

Основной причиной являлось чрезвычайное положение во время войны и народные волнения. Военное положение в стране всегда характеризуется особым развитием.

Снижается производство и повышается потребление, существенная часть бюджета уходит на военные нужды. Подобная ситуация требует принятия решительных мер.

Другие причины:

- непринятие частью страны советской власти, требующее назначения карательных мер;

- исходя из предыдущего пункта, необходимость закрепления власти;

- необходимость преодоления экономического кризиса.

Одной из главных причин было желание большевиков создать коммунистическое государство, в котором будет использоваться принцип распределения и не будет места товаро-денежным отношениям и частной собственности.

Методы, которые для этого использовались, были довольно жесткими. Изменения проходили быстро и решительно. Многие большевики хотели немедленных преобразований.

Основные положения и мероприятия

Политика военного коммунизма осуществлялась в следующих положениях:

- От 28 июня 1918 года принимаются декреты о национализации в промышленной сфере.

- Распределение продукции происходило на государственном уровне. Все излишки изымались и распределялись между регионами одинаково.

- Торговля любыми товарами была категорически запрещена.

- Для крестьян определялся минимум, необходимый лишь для поддержания жизнедеятельности и работоспособности.

- Предполагалось, что все граждане от 18 до 60 лет обязательно должны трудиться в промышленном или сельском хозяйстве.

- С ноября 1918 года в стране была значительно снижена мобильность. Это относится к введению военного положения на транспорт.

- Отмена платежей за транспорт, коммунальные услуги; введение других бесплатных услуг.

В целом, проведение мероприятий было направлено на перевод экономики на военные рельсы.

Итоги, последствия и значение военного коммунизма

Политика военного коммунизма создала все условия для победы красных в гражданской войне. Главным элементом было снабжение красной армии необходимыми продуктами, транспортом, боеприпасами.

Но большевики не смогли решить экономическую задачу по преодолению кризиса. Экономика в стране пришла в полный упадок.

Национальный доход упал больше, чем в половину. В сельском хозяйстве значительно сократился посев культур и сбор урожая. Промышленное производство было на грани распада.

Что касается власти, политика военного коммунизма заложила основы дальнейшего государственного устройства советской России.

Плюсы и минусы военного коммунизма

Проводимая политика имела и преимущества и недостатки.

| Преимущества | Недостатки |

| Даже самые бедные слои населения обеспечены продовольственными товарами. | Отсутствие роста рыночной экономики. |

| Бесплатные услуги и отмена многих платежей. | Обязательное уравнение для всех. |

| Нет недостатка рабочих рук. | Упадок во многих сферах из-за полного обеспечения только военной сферы. |

| Сосредоточение ресурсов означало наиболее эффективную защиту от врагов. |

Причины отказа от военного коммунизма

В итоге введенные мероприятия оказались не только неэффективны в преодолении экономического кризиса, но и спровоцировали новый, еще более глубокий. Промышленное и сельское хозяйство пришли в полный упадок, наступил голод.

Необходимо было принимать новые меры в экономике. На смену военного коммунизма пришла новая экономическая политика – НЭП.