Методические рекомендации

Приемы предупреждения орфографических и пунктуационных

ошибок в 10-11классах

Содержание

Содержание

Введение

1.

Работа над орфографическими ошибками

1.1. Причины

появления орфографических ошибок и их виды

1.2. Предупреждение

орфографических ошибок

2. Работа над

пунктуационными ошибками

2.1. Причины

появления пунктуационных ошибок и их виды

2.2. Предупреждение

пунктуационных ошибок

3.

Примеры упражнений на некоторые пунктуационные правила

4.

Пример упражнений, направленных на формирование орфографической грамотности

учащихся

Заключение

Список

литературы

Введение

Всем учителям

русского языка известно такое явление: ученики во время прохождения того или

иного раздела программы хорошо усвоили материал, научились правильно писать в

соответствии с правилом, но через некоторое время вдруг начинают опять

допускать ошибки. Этому способствует ряд причин, одной из которых является

недостаточно прочное закрепление правила в момент его прохождения. Чтобы этого

избежать, необходимо своевременно предпринять соответствующие меры по

предупреждению различных ошибок. Данная работа посвящена именно этой теме,

которая остается актуальной, не смотря на достаточное количество научных

разработок.

Цель курсовой

работы – выявление причин возникновения орфографических и пунктуационных

ошибок, выявление основных методических приемов по их предупреждению.

При изучении

данной темы были использованы работы таких исследователей, как Баранов Т.М.,

Никеров А.И., Текучев А.В., Мурашов А.А.

Материалы данной

работы могут быть использованы при планировании уроков и непосредственно на

уроках русского язык для формирования орфографической и пунктуационной

грамотности учащихся.

1. Работа над орфографическими ошибками

Термин

«предупреждение ошибок» (орфографических, пунктуационных, грамматических,

речевых и т.п.) употребляется в методике русского языка в следующих значениях:

1. совершенствование содержания,

методов, приемов, организационных форм и средств обучения, с тем, чтобы привить

учащимся прочные умения и навыки по русскому языку;

2. специальная работа по

обучению школьников, при организации которой учитываются ученические ошибки и

причины их появления;

3. система приемов, назначение

которой – обеспечить безошибочное выполнение упражнений, особенно на этапе

обучения детей способам применения нового понятия или правила. [5;3]

1.1. Причины

появления орфографических ошибок и их виды

Работа над

орфографическими ошибками, допускаемыми учащимися, — важный этап в формировании

у них орфографических умений. Она должна проводиться учителем регулярно в

определенной системе. Появление в письменной речи учащихся орфографических

ошибок – закономерное явление процесса обучения. Они возникают в силу

объективных и субъективных причин.

Объективными

причинами являются:

·

незнание

орфографической нормы к моменту письменной работы;

·

оперирование

лексикой, которой учащиеся пользуются главным образом в устной речи;

·

психофизическая

усталость детей к концу письменной работы;

·

наличие в

словах с той или иной орфограммой трудных случаев в применении орфографических

правил.

Не знакомые

учащимся орфографические нормы делятся на не изученные в моменту письменной

работы и не изучаемые в школе. Нормы, не изученные к моменту письма, относятся

либо к программе данного класса, либо к программам последующих классов. Ошибки

на не изучаемые в школе орфограммы могут появиться в любом классе, в том числе

и 10 – 11. Из данного факта вытекают следующие методические правила: перед

письменной работой необходимо предупреждать возможные орфографические

трудности, не включать их в число ошибок при оценке орфографической

грамотности.

Поскольку

орфография связана со всеми разделами языка (в том числе и с лексикой), большое

значение имеет понимание детьми семантики слов, их структурно-семантической

близости, так как формирование орфографических умений требует оперирования

большим количеством слов. Но это условие не реализуется в достаточной мере,

поскольку изучение орфографии заканчивается в 13 лет (7 класс), а основной

поток новой лексики обрушивается на детей в последующие годы обучения. Из

данного факта вытекает следующее методическое правило: в процессе изучения

орфографии в 5-7 классах в работу следует вводить как можно больше новой лексики,

в 8-9 классах – изучать синтаксис и пунктуацию на все новой и новой лексике.

Как показывают

специальные наблюдения, орфографические ошибки чаще всего появляются в конце

письменной работы. Учитывая этот факт, необходимо перед окончанием работы делить

небольшой перерыв, который должен снять психофизическую усталость. Методическим

правилом должно стать внимание к словам, имеющим трудные случаи применения

орфографических правил. Его систематическая реализация предупредит появление

орфографических ошибок у учащихся. [1;178]

Орфографические

ошибки, допускаемые учащимися, весьма различны по своему характеру, значимости

(более грубые и менее грубые) и причинам, их порождающим. Многие из этих ошибок

довольно устойчивы, и устранение их требует от учителя больших усилий,

внимания, применения разнообразных методов, приемов и упражнений, а со стороны

ученика значительного напряжения и времени.

К наиболее

распространенным орфографическим ошибкам относятся ошибки в написании:

1. а) безударные

гласные в корне, проверяемых и непроверяемых; ошибки на безударные проверяемые:

«сталовый», «стонок», «старана», «плисать»;

б) гласных

после шипящих и Ц: «жылище», «цырк», «чяс», «щявель»,

«циган», «жолудь»;

в) двойных

согласных: «корридор», «галлерея», «килограм», «артилерия»,

«кристалльный», «искуссно»;

г) звонких и

глухих в конце и середине слов; в конце: «озноп», «гараш», «грип»

(гриб); в середине: «фляшка», «костяжка», «францусский»,

«пиружка», «ропкий», «хрубкий»;

д) твердых и

мягких: «косьть», «песьни», «казьнь», «болезьнь»,

«возми», «черверьг», «мосьтик»;

е)

разделительных Ъ и Ь: «подем», «обезд» и «обьезд», «солови»,

«медвежего», «заячим».

2. В правописании

приставок:

а) приставок

на З: «безкрайний», «безпредельный», «чрезседельник»;

б) приставок

ПРЕ- и ПРИ-: «прибывание», «приодолеть», «прекрытие», «преложить».

3. В правописании

частей речи:

а)

существительных: в падежных окончаниях: «из комнате», «к тети»,

«ключем»; суффиксах: «порожик», «зернушко», «венчек»;

Ь после шипящих: «тучь», «рощь», «мыш», «рож»;

б)

прилагательных: в окончаниях: «с сильном кашлем», «черною

косынку»; суффиксах: «песчанный», «серебрянный», «малинький»,

«заносчевый»;

в)

числительных: «пятдесят», «восемдесят», «одинадцать»;

г)

местоимений: «некакой», «ниукого», «скем»;

д) глаголов:

«ходет», «знаеш», «режте», «собираються», «беседывать»;

е) наречий:

«навзнич», «по немногу», «на всегда», «с лева». [6;234]

1.2. Предупреждение

орфографических ошибок

Предупреждение

ошибок – один из важнейших принципов современной методики орфографии.

Предупреждение предпочтительнее исправления. Под предупреждением ошибок как

принципом надо понимать такую систему занятий по орфографии, при которой и

объяснение правил, и постановка письменных упражнений имеют в виду не только

усвоение проходимого в данный момент правила, но и дальнейшую перспективу, то

есть то, что потребуется ученику в дальнейшем при условии следующих правил. [6;285]

В методике

орфографии имеется два понимания сущности предупреждения ошибок: предупреждает

их появление вся система работы по орфографии и непосредственное предупреждение

ошибок в отдельных словах перед выполнением тех или иных письменных упражнений.

Специальная работа по предупреждению орфографических ошибок имеет две формы:

самоконтроль учащихся за выполнением работы и организуемая учителем

словарно-орфографическая работа.

Самоконтроль ученика. Самоконтроль

– намеренное перечитывание учеником написанного с целью нахождения возможных

ошибок и их исправления. Самоконтроль у школьников развивается с помощью

следующих приемов: послогового орфографического проговаривания; пословного

сравнения написанного с печатным текстом; проверка написанного с помощью

орфографического словаря; морфемное членение слова с целью нахождения орфограмм

в выделенных частях слова.

Послоговое

орфографическое проговаривание, одновременно сопровождаемое зрительным

восприятием написанного позволяет найти описки и орфографические ошибки,

нарушающие фонемный состав слов. Оно используется как при списывании, так и при

написании диктантов. Полезно оно и при проверке изложений и сочинений. Следует

добиться того, чтобы учащиеся постоянно использовали Послоговое орфографическое

проговаривание при проверке написанного.

Пословное

сравнение написанного с печатным текстом применимо при списывании. Используя

этот прием самоконтроля, учащиеся могут идти от печатного текста к рукописному

или от рукописного к печатному.

Проверка

написанного с помощью орфографического словаря полезна при выполнении учащимися

любых работ. Предварительно учащимся следует сообщить о том, что в

орфографическом словаре нет сведений об окончаниях слов. Он дает нормы

правописания букв в остальных частях слов, а также небуквенных написаний.

Проводить проверку всех слов ученического рукописного текста с помощью орфографического

словаря нецелесообразно, поэтому учащимся нужно указать отдельные виды

орфограмм, которые либо нельзя проверить правилами, либо трудно это сделать.

Членение слова на

морфемы как прием самоконтроля полезно в любых случаях, когда ученик проявляет

сомнения в правильности написания букв в выделенных частях слова. Знакомство с

перечисленными приемами самоконтроля происходят постепенно.

Специальная

работа по предупреждению орфографических ошибок. Эта работа организуется учителем

перед выполнением как обучающих упражнений, так и контрольных работ. В обоих

случаях проводятся различные виды словарно-орфографической работы. В качестве

упражнений, предупреждающих орфографические ошибки, используются зрительные и

предупредительные диктанты, работа с орфографическим словарем.

Существенную роль

в работе по предупреждению орфографических ошибок играет повторное выполнение

упражнения, которое особенно эффективно в слабом классе. В методике орфографии

существуют две формы применения таких упражнений: повторное полное их

использование для новых целей и словарно-орфографическая работа на основе

лексики ранее выполненных упражнений. Повторная работа над ранее выполненными

упражнениями предполагается спустя 3-4 урока, когда навык написания слов

начинает угасать и поэтому нуждается в подкреплении. Для повторного выполнения

целесообразно использовать упражнения, заключающие в себе элементы

систематизации и разнообразной орфограммы. Повторному выполнению упражнения

может предшествовать словарно-орфографическая работа над допущенными детьми

ошибками. [1;179]

Целям

предупреждения ошибок могут служить специальные упражнения учащихся в

правильном письме, имеющие в виду осознание ими правил орфографии и тренировку

в их применении. К таким упражнениям относятся прежде всего предупредительный

диктант, систематическое выписывание на доске учителем трудных в отношении

написания и незнакомых учащимся слов. Предупреждение ошибок возможно лишь в том

случае, если учитель будет знать пробелы в знаниях класса в целом и отдельных

учеников. Знать – это значит предвидеть возможность тех или иных ошибок.

Существенно

важным средством прочного закрепления орфографических навыков является

повторение пройденного. Однако оно может дать заметные результаты лишь в том

случае, если повторение проводится систематически, настойчиво, по определенному

плану, если при этом обеспечивается неоднократное возвращение к одним и тем же

фактам, явлениям. [6;286]

2. Работа над пунктуационными ошибками

2.1. Причины появления пунктуационных ошибок и их виды

На появление пунктуационных

ошибок в письменных работах учащихся влияет ряд причин (фактор пунктуационного

риска):

·

незнание

учащимися пунктуационной нормы к моменту написания письменной работы;

·

коммуникативно-речевая

основа постановки знаков препинания, связанная с выделением смыслов, которые

необходимо обозначить средствами графики;

·

связь с

достаточно сложной грамматикой;

·

наличие

массы ограничений в употреблении знаков препинания в одной и той же

синтаксической позиции;

·

возможность

семантически по-разному членить коммуникативную единицу.

Субъективными

(зависящими от особенностей восприятия и мыслительной деятельности пишущего)

являются следующие причины:

·

неточное

или полное незнание пишущим пунктуационной нормы;

·

незнание

опознавательных признаков смысловых отрезков, подлежащих выделению знаками

препинания;

·

невладение

синтаксическим и смысловым разбором предложения;

·

смешение

условий выбора знаков препинания приводящее к созданию пишущим ложных правил.

Перечисленные

причины действуют порознь и в совокупности. Чаще всего появление пунктуационных

ошибок объясняется рядом взаимодействующих причин. [1;220]

Все многообразие

пунктуационных ошибок учащихся обобщенно может быть представлено в виде трех

типов:

1. ошибки, выражающиеся в

пропуске знаков препинания (в тех случаях, когда они необходимы для выделения

отдельных членов или частей предложения, для более точной передачи на письме

определенных оттенков мысли);

2. ошибки, выражающиеся в

постановке лишних знаков там, где они, согласно правилам пунктуации, не нужны;

3. ошибки, связанные с неумением

учащихся выбрать именно тот знак, который нужен в данном случае. Этот тип

ошибок выражается обычно в смешении значений знаков препинания и правил их

употребления.

Иногда выделяется

еще четвертая группа ошибок: постановка знака не на том месте, где он

требуется. Однако эту группу ошибок в качестве особой группы можно признать

только условно. Знак, поставленный не на месте, может рассматриваться как

лишний (2-я группа).

Лишние знаки –

один из самых распространенных видов пунктуационных ошибок в школе. Очень часто

в этих случаях подводят учащихся интонация, совершенно необходимая при чтении

вслух данного предложения, но далеко не всегда служащая надежным ориентиром для

правильной постановки знаков препинания. [6;289]

2.2. Предупреждение пунктуационных ошибок

Появление

пунктуационных ошибок предупреждает вся система работы по пунктуации. Вместе с

тем необходимость в специальной работе, направленной на нейтрализацию причин

появления ошибок и на предупреждение ошибок в очередных письменных работ

учащихся. [1;220]

Для нейтрализации

причин появления пунктуационных ошибок выработаны соответствующие приемы

работы.

Обучение

школьников способам применения правил. Применить правило – значит выполнить

умственное действие, то есть ряд мыслительных операций, следующих одна за

другой в определенном порядке. В формулировках большинства правил мыслительные

операции в расчлененном виде не даны, и обучающийся сам должен вывести их из

правил. Сделать это самостоятельно могут далеко не все учащиеся, следовательно,

мало объяснить то или иное правило, надо еще показать детям, как оно

применяется, а затем специально обучить их способам его применения. Одним из

путей руководства мыслительной деятельностью учащихся является использование

алгоритмов обучения.

Пунктуационные

ошибки нередко допускаются потому, что учащиеся еще не овладели

соответствующими синтаксическими понятиями. Поэтому в алгоритм должны войти не

только условия, при наличии которых ставится или не ставится знак препинания,

но и признаки синтаксического понятия.

Схема рассуждения

не должна содержать большое число операций. Осмысление схемы, работа с ней

облегчаются, если она является четкой не только по содержанию, но и по

оформлению. Каждый последующий пункт должен находиться под пунктом, который он

раскрывает, конкретизирует, чтобы размещение записей показывало, что к чему

относится.

Сразу после

объяснения правила учитель показывает, как его применять. Сделать это можно

по-разному:

1. используется образец

рассуждения, имеющийся в учебнике или подготовленный учителем;

2. алгоритм (образец

рассуждения) составляют сами ученики под руководством учителя.

Второй путь имеет

ряд преимуществ: ученики воспринимают схему рассуждения как продукт собственной

деятельности и поэтому глубже осознают ее; у них постепенно развивается обобщенное

умение самостоятельно организовывать свою умственную работу в других случаях. С

помощью учителя учащиеся могут вывести алгоритм из любого изучаемого в школе

пунктуационного правила.

Усвоение

пунктуационного правила с применением алгоритма происходит в несколько этапов.

Первый этап. Пользуясь схемой, учащиеся

рассуждают вслух. По ходу записи предложения школьники объясняют пунктограмму с

помощью условных графических знаков.

Второй этап. Учащиеся по-прежнему

рассуждают вслух, но уже не пользуются схемой, которая закрывается или

убирается. Тем, кто еще не запомнил схему, разрешается заглядывать в карточку,

на которой она записана. Письменные объяснения сохраняются.

Третий этап. Учащиеся применяют правила

самостоятельно и рассуждают про себя, то есть выполняют все операции в уме.

Если кому-либо еще необходима опора на звучащую речь, можно шепотом

проговаривать операции алгоритма.

Потом, когда

учащиеся научатся выполнять операции свободно, быстро, правильно, рассуждение

постепенно свертывается: одни операции перестают осознаваться, другие

объединяются, совершаются одновременно.

Нежелателен

пропуск какого-либо из указанных выше этапов, так как это отрицательно скажется

на результатах обучения. [5;12]

Варьирование

дидактического материала. Предложение с одной и той же пунктограммой неоднородны по

своим структурным, смысловым и интонационным особенностям. Наличие той или иной

особенности может создавать дополнительные трудности в применении

соответствующего пунктуационного правила. Таким образом, в учебной работе

необходимо учитывать варианты дидактического материала, в частности варианта

пунктограммы. Разновидность пунктограммы, имеющая тот или иной ее

несущественный признак, без специальной работы над которым учащиеся

затрудняются применять соответствующее пунктуационное правило, в методике

обозначается термином «вариант пунктограммы».

Использование на

занятиях вариантного материала и обучение школьников умственным действиям –

вопросы, которые взаимосвязаны. Для эффективного обучения все многообразие форм

предложений, относящихся к тому или иному правилу, важно сгруппировать по

вариантам пунктограммы. Учету подлежат и те синтаксические структуры, на

которые прямого указания в формулировке правила нет. так в правиле об

употреблении тире между подлежащим и сказуемым ничего не говорится о

конструкциях типа Путь нескучный, воздух чистый (Казанцев); Воздух

колюч, жесток (Островой). Подобные примеры должны быть включены в

упражнения, иначе правило может быть усвоено в искаженном виде, что приведет к

появлению ошибок в постановке лишнего тире перед именной честью сказуемого,

выраженной кратким или полным прилагательным, кратким причастием.

При отборе

текстового материала для тренировочных упражнений необходимо отсеивать мало

употребительные варианты, а также варианты на правила, вынесенные в учебнике в

примечания. Это позволит усилить внимание к более распространенным случаям.

Систематизированный

по вариантам дидактический материал вводится в упражнения в определенной

последовательности. При этом учитывается степень трудности разных вариантов:

начальные упражнения проводятся на сравнительно не сложном, частично знакомом

детям материале, предъявляемом в порядке резких противопоставлений, а затем

учащиеся постепенно знакомятся со все более трудными вариантами, которые не так

легко отличить от вариантов другой пунктограммы. [5;16]

Вопрос о

вариантах пунктограммы – это прежде всего вопрос о текстовом материале для

тренировочных упражнений. С учетом вариантов трудностей необходимо подбирать

примеры для объяснения правила, выбирать текст контрольного диктанта и

проводить работу над пунктуационными ошибками. Объяснение правила выигрывает,

если при этом четкость сочетается с возможной краткостью. Для анализа не

следует брать много предложений, но в числе примеров должны быть представлены

основные варианты пунктограммы, чтобы можно было сделать обобщение.

В тексте

контрольного диктанта не должно быть таких вариантов пунктограмму, над которыми

ранее работа не проводилась, потому что далеко не все учащиеся смогут успешно

применить к ним правила.

Итак,

варьирование дидактического материала и сопоставление сходных в чем либо

конструкций имеет целью предупредить смешение грамматических фактов и

пунктуационных правил. Анализируя на занятиях варианты пунктограмм, учащиеся

приучаются различать несущественные и существенные признаки языковых явлений и

при решении грамматико-пунктуационных задач опираться только на вторые.

Своевременное

формирование опорных умений и навыков. Очень многие пунктуационные ошибки

объясняются тем, что учащиеся не овладели соответствующими грамматическим

понятиями, то есть не научились распознавать в тексте, например, обращение,

обобщающие слова, приложения, отличать сложное предложение от простого и т.д.

Пробелы в

подготовке учащихся могут образоваться и потому, что при закреплении и

повторении грамматических знаний некоторые опорные умения выпадают из поля

зрения учителя. Для овладения грамотным в пунктуационном отношении письмом у

школьников необходимо своевременно сформулировать следующие общеграмматические умения:

·

ставить

грамматические вопросы;

·

устанавливать

связь между словами и выделять словосочетания;

·

выделять

основу предложения;

·

разграничивать

сочинительную и подчинительную связь между компонентами предложения;

·

определять

главное и зависимое слово словосочетания;

·

распознавать

дополнение, определение (согласованное и несогласованное), приложение

(согласованное и несогласованное), обстоятельство;

·

различать

распространенные и нераспространенные синтаксические единицы;

·

распознавать

однородные и неоднородные члены предложения;

·

различать

простые и сложные предложения;

·

распознавать

части речи и определять их морфологические признаки;

·

слышать

интонацию высказывания; выразительно «читать» знаки препинания.

Ошибки в

применении знаний могут быть связаны с влиянием одного понятия на другое.

Учащиеся смешивают, например, обращение и подлежащее, вводное слово и член

предложения, член предложения и придаточное предложении, причастный и

деепричастный оборот. Для предупреждения таких ошибок решающее значение имеет

сопоставление смешиваемых понятий и подчеркивание признаков, которыми она

различаются. Сопоставлять понятия следует на раннем этапе их изучения. [5;20]

Предупреждение

пунктуационных ошибок на начальном этапе формирования навыка. Навык как автоматизированное

действие характеризуется тем, что отдельные его компоненты выполняются быстро и

почти одновременно. Поэтому пунктуационный навык невозможно сформировать, если

при упражнениях отдельно, в разное время протекают два процесса: сначала

записывается текст, а потом расставляются в нем знаки препинания. Для успешного

овладения пунктуацией важно, чтобы с самого начала работы над правилом учащиеся

расставляли знаки препинания по ходу записи текста. Первые упражнения в

применении нового правила не должны быть самостоятельными, учащимся необходимо

в той или иной форме оказывать помощь, чтобы предупредить отмеченные недостатки

в их работе.

С этой целью в

опыте учителей широко применяется списывание текста с пропущенными знаками

препинания. Прочитав предложение, учащиеся обосновывают необходимость

пунктуационных знаков, а затем записывают текст, расставляя их и объясняя с

помощью условно-графических обозначений. Другой вариант упражнений: прочитав

предложение учащиеся составляют его графическую схему, указав в ней и знаки препинания,

а после проверки схемы записывают пример, расставляя знаки препинания.

С такого рода

списыванием сходен предупредительный диктант: выслушав прочитанное учителем

предложение, школьники производят его пунктуационный разбор (с обоснованием), а

затем записывают под диктовку преподавателя.

Когда учащиеся

более или менее овладеют приемами применения правила, степень их

самостоятельности несколько повышается: перед записью примера подробный анализ

пунктограммы не проводится, но, чтобы направить мысль школьников, дается общая

характеристика предложения («предложение сложносочиненное», «предложение с

прямой речью» и т.п.) или отмечаются его структурные или семантические

особенности, имеющие отношение к пунктуации.

На следующем

этапе обучения учащимся предоставляется право лишь задавать вопросы, если что

либо в записываемом тексте их затрудняет. Отвечают на вопросы учащиеся или если

они не могут сделать этого, учитель.

Воспитывать

умение задавать такие вопросы очень важно. Во-первых, если есть уверенность,

что ученики заметят трудные случаи и обратятся за помощью, во многих случаях

отпадает необходимость детально проверять выполненное упражнение, в результате

чего экономится учебное время. Во-вторых, создаются благоприятные условия для

воспитания у школьников внимания, привычки пристально «вглядываться» в материал

упражнений, замечать непонятные явления, то есть условия для развития

грамматической и пунктуационной зоркости и самоконтроля. Целесообразно

разъяснять учащимся положительную роль задаваемых ими вопросов.

С целью

предупреждения пунктуационных ошибок следует отсылать учащихся за справками к

учебнику; как справочные пособия используются различные таблицы особенно

обобщающие. [5;24]

3. Примеры упражнений на некоторые

пунктуационные правила

1. Тире между

подлежащим и сказуемым.

Очень полезно

сопоставлять предложения, в которых на лицо все условия постановки тире, и

предложения, в которых первое или втрое условие отсутствует. С этой целью могут

быть выполнены такие, например, упражнения:

Упр.1. Спишите предложения, вставляя (исключая) связку есть.

Как при этом изменится пунктуация?

1) Литература –

сознание народа, цвет и плод его духовной жизни. (Литература есть сознание

народа, цвет и плод его духовной жизни. Белинский.) 2) Лучшее средство

укрепления памяти есть чтение с полным вниманием. (Лучшее средство укрепления

памяти — чтение с полным вниманием. Танеев.)

Упр.2. Перестройте

предложения по образцу: Горностай смелый. – Горностай – смелый охотник.

1) Тигр красивый.

2) Слоны умные. 3) Рыжие лесные муравьи полезны.

2. Запятые

при сравнительном обороте.

Упр.1. Выпишите

сравнительный оборот вместе со словом, которому он подчинен. Обозначьте

пунктограмму.

1) Я смотрел, как

очарованный, на светлую игру лучей восходящего солнца. (Арсеньев). 2) Зеленый

луг, как чудный сад, пахуч и свеж в часы рассвета. (Суриков). 3) Точно желтые

цыплята, разбрелись в лесу маслята. (Трутнева). 4) В искрах катится река,

словно зеркала стальное. (Тютчев). 5) Белая как первый снег, одинокая чайка

мелькала в синеве неба. (Арсеньев).

Упр.2. Найдите место

сравнительному обороту в середине предложения. Запишите.

1) Как и талант,

подвиг сокращает путь к цели. 2) Красноречием блещет содержанием точно жемчуг.

3) Как и песня, стих возник в труде, не терпящем лишних слов.

3. Знаки

препинания при однородных членах с обобщающими словами.

Упр.1. Запишите данные

предложения, исключив из них обобщающие слова.

1) Предложения по

цели высказывания бывают трех типов: повествовательные, вопросительные,

побудительные. 2) К формообразующим относятся частицы, которые служат для

образования наклонений глагола: условного и повелительного.

Упр.2. Замените

обобщающее слово (сочетание слов) словом с обобщенным значением, которое не

является обобщающим по отношению к однородным членом и наоборот.

1) До поступления

в училище Саша Кузьмин не видел никаких локомотивов: ни паровозов, ни

тепловозов, ни электровозов (…не видел никогда ни паровозов…). 2) В городах и

селах, на заводах и шахтах, на полях и стройках всегда кипит созидательный труд

(…стройках – везде кипит…).

4. Пунктуация

при обращениях.

Упр.1. Вставьте в

указанном месте обращение и запишите.

1) Здравствуй… 2)

Извини… пожалуйста. 3) До свидания… 4) Вы… к понедельнику напишите сочинение и

сдадите на проверку. 5) Сдержишь… свое слово.

5. Сложносочиненные

предложения.

Упр.1. Предупредительный

диктант. (На доске в произвольном порядке заранее вычерчиваются схемы.)

Прослушайте предложения и укажите, какой схеме оно соответствует; запишите,

расставляя знаки препинания и делая обозначения.

1) Уже промерзла

на первых заморозках сырая, убранная до последнего колоска земля, и журавли

давно улетели. (Белов). 2) Откуда-то доносится отрывистый, тревожный крик

неуснувшей птицы, или раздается неопределенный звук, похожий на чей-то голос.

(Чехов). 3) Старый сад всю ночь гудел угрюмо, дождь шумел, и, словно капли

слез, падал он в холодный снег на землю с голых сучьев стонущих берез. (Бунин).

6.

Сложноподчиненные предложения.

Упра.1. Подберите

подходящую по смыслу первую часть сложного предложения. Запишите, подчеркивая подлежащее

и сказуемое.

1) …потому что у

нас был сбор отряда. 2) …чтобы наш класс оформил свой уголок. 3) …если будет

хорошая погода. 4) …где я живу.

4. Пример упражнений, направленных на

формирование орфографической грамотности учащихся

Упр.1. На месте пропусков

вставить необходимую букву, написание проверить по орфографическому словарю. С

незнакомыми словами составить предложения, предварительно выяснив их значение

по толковому словарю

Д..ректор,

ор..нжерея, р..веранс, об..яние, г..потеза, ак..омпанемент, ..ромат, п..лисадник,

вин..грет, ..жиотаж, дискус..ия, л..нолеум, л..конизм, р..путация, бел..етристика,

к..мпонент, д..лижанс, д..настия, к..мпромисс, л..мбард, ф..аско, ф..рзац, ф..нтом,

ф..ерия, н..тюрморт, нонс..нс, н..юанс, оп..онент, ..птимизм, кал..играфия, к..нцепция,

пер..петия, эф..мерный, би..графия.

Заключение

Подводя итог,

нужно заметить, что работа по предупреждению орфографических и пунктуационных

ошибок имеет большое значение в формировании орфографической и пунктуационной

грамотности учащихся. Наряду с использованием методических приемов

предупреждения ошибок необходимо по возможности ликвидировать причины их

возникновения:

·

при

изучении новых орфограмм и пунктограмм вести попутное повторение и закрепление

уже пройденного материала;

·

опираться

на общий уровень развития и развития речи учащихся при подборе упражнений;

·

учить

детей внимательно слушать и слышать;

·

вести

учет допускаемых орфографических и пунктуационных ошибок.

Достижение

желаемых результатов возможно в том случае, если работа по предупреждению

орфографических и пунктуационных ошибок осуществляется систематически,

регулярно и учителем используются различные методы и приемы.

Список литературы

1.

Баранов М.Т. Методика

преподавания русского языка. М. – 2000 г.

2.

Бондаренко С.М. Об

умственной механике пунктуационной грамотности и образного мышления./ Русский

язык в школе № 4, 2002г.

3.

Мурашов А.А. Абсолютная

грамотность: риторические стратегии достижения. / Русский язык в школе № 3,

2000 г.

4.

Мурашов А.А. Обучение

русскому языку и грамотность. / Русский язык в школе № 6, 1999 г.

5.

Никеров А.И.

Предупреждение пунктуационных ошибок учащихся. М. – 1985 г.

6.

Текучев А.В. Методика

русского языка в средней школе. М.- 1980 г.

7.

Целикова М. Предупреждение

ошибок при разборе сложного предложения с союзным словом который. / Русский

язык в школе № 1, 1998 г.

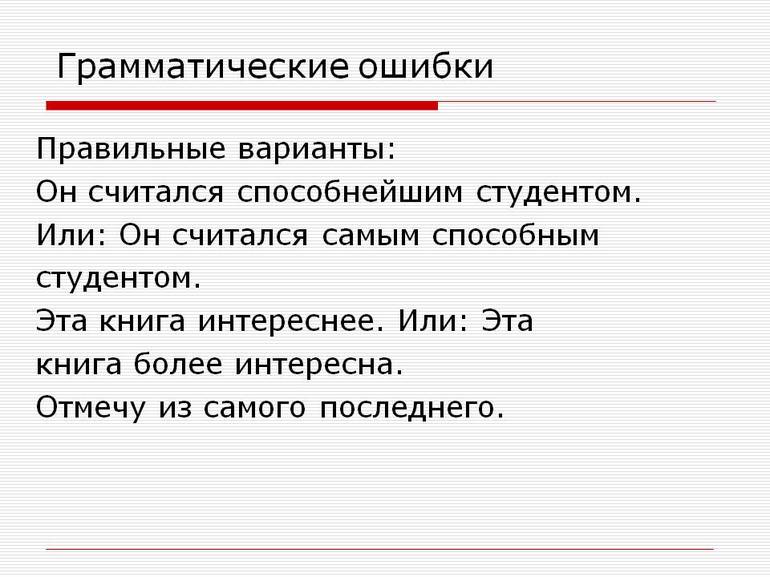

Определение термина

Такая ошибка представляет собой нарушение нормы употребления языковой единицы, входящей в состав словосочетания или предложения, а также неверный выбор формы слова. Отличаются многообразием и могут быть связаны с неправильным использованием словообразовательных, морфологических и синтаксических правил.

Классический пример такой ошибки — неверное употребление деепричастного оборота: «Проезжая под мостом, у него слетела шляпа». Деепричастие не согласовано с определяемым словом, употреблено некорректно, не соответствует нормам русской словесности. Изменить эту конструкцию можно так: «Проезжая под мостом, мужчина заметил, что у него слетела шляпа». Здесь деепричастие является зависимым словом глагола «заметил» (заметил как? — проезжая), поэтому предложение построено правильно.

Подобные ошибки допускаются как в устной, так и в письменной речи, нередко встречаются у иностранцев, для которых русский язык неродной. Они не мешают коммуникации, поскольку слушатель или читатель все равно понимает, о чем ведется речь, однако характеризуют говорящего или пишущего как недостаточно грамотного человека. Вот почему нужно их изучать и искоренять.

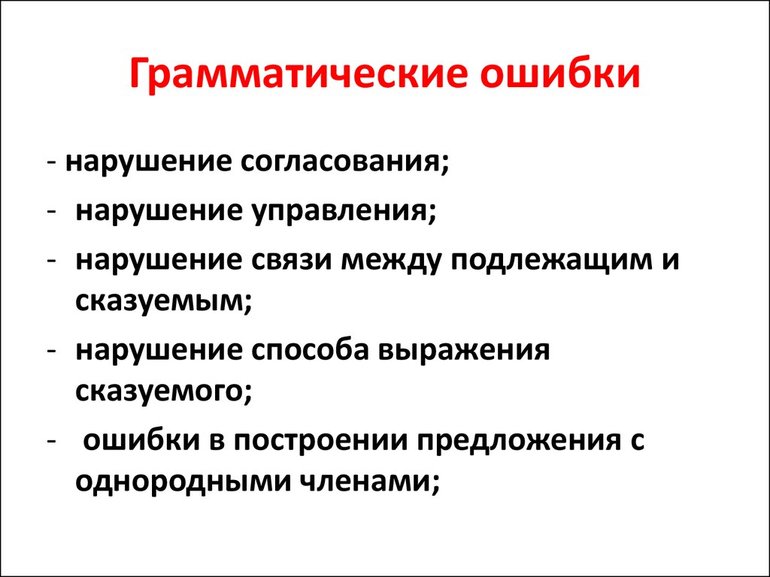

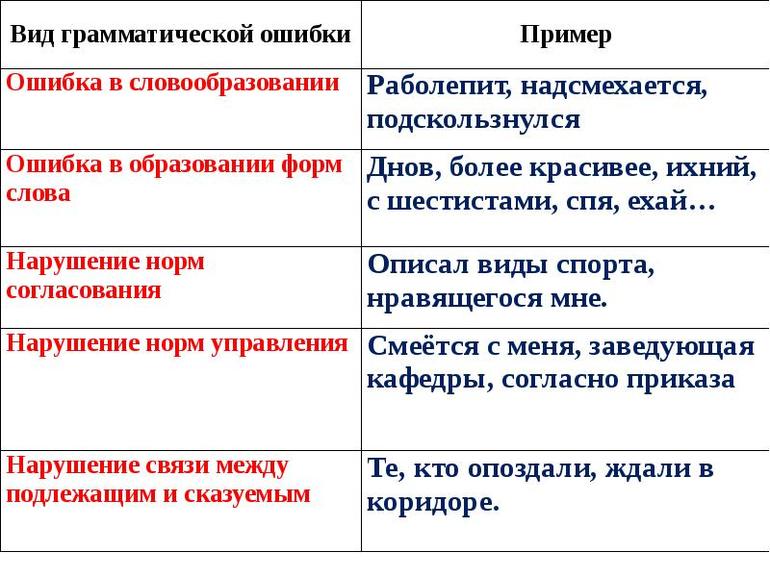

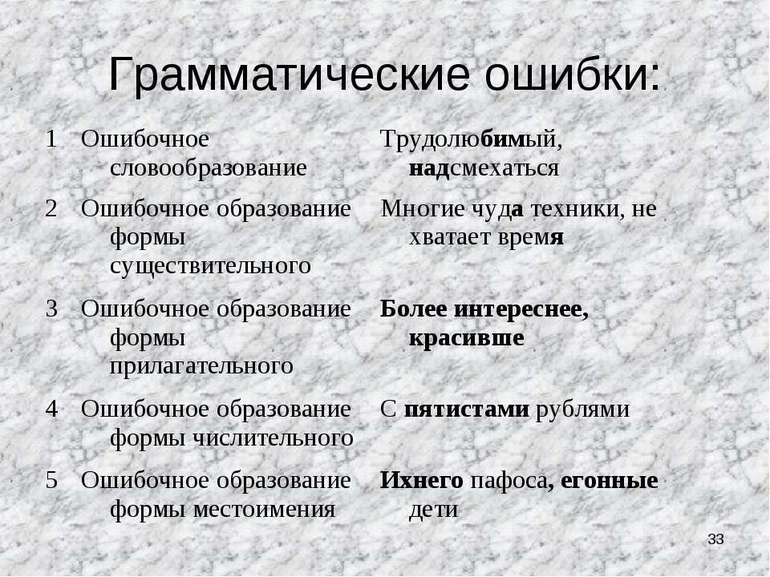

Классификация и разновидности

Виды грамматических ошибок типовые и связаны с основными разделами науки о языке. Если нарушены словообразовательные правила, то в речи могут появиться такие слова, как «подскользнуться», «подчерк», «упорность», «ихние», «беспощадство».

Кроме того, при классификации грамматических ошибок выделяются:

- Морфологические. Булочка с повидлой (или с повидло), не хватит время, оплатить за проезд. В этих примерах нарушены нормы морфологии и неправильно использованы формы слова. Верные варианты: булочка с повидлом, не хватит времени, заплатить за проезд или оплатить проезд.

- Синтаксические. Встречаются чаще всего в письменной речи, связаны с неправильным составлением предложения. Например, нарушение норм управления: «Нужно выполнять свою работу более качественней». Нарушение согласования: «Я нашел себе друзей, действительно любящими искусство». Нарушение границ предложения. «Я вышел на улицы. Чтобы подышать свежим воздухом».

Эта разновидность ошибок может быть как в простых, так и в сложных предложениях и связана чаще всего с тем, что даже те ученики, которые хорошо знакомы с правилами родного языка, не могут быстро применять свои знания на практике. Им сложно научиться использовать теорию, поэтому необходимо выполнять как можно больше практических упражнений, отрабатывая навык грамотного письма.

В словообразовании и морфологии

Даже те, кто любит читать и считает себя грамотным человеком, порой допускают грамматические ошибки. Примеры и исправления представлены в следующей таблице.

| Разновидность | Пример | Правильный вариант |

| Словообразовательные | ||

| Использование несуществующей модели образования слов | Трудолюдимый, нагинаться, завсегдатели (заведения), взятничество | Трудолюбивый, нагибаться (или нагнуться), завсегдатаи, взяточничество. |

| Замена одной из морфем в слове | Отвесить | Такого слова нет, в данном примере использован антоним к слову «повесить». |

| Словотворчество (носитель языка сам «придумывает» новую лексическую единицу) | Канительство, рецензист, эмпиричественный | Канитель, рецензент, эмпирический |

| Морфологические | ||

| Неправильно выбранная модель образования одной из форм существительного | Много собаков | Много собак |

| Форма Винительного падежа неодушевленного имени совпадает по грамматике с одушевленным | Я умоляла ветерка перестать | Я умоляла ветерок перестать |

| Неверный выбор падежного окончания: форма В. п. одушевленного имени совпадает с неодушевленным. | Работать заставили два кота | Работать заставили двух котов |

| Изменение рода при склонении | Булочка с повидлой | Булочка с повидло |

| Склонение несклоняемых имен | Играть на пианине, пить кофей, я видел в зоопарке много фламингов | Играть на пианино, пить кофе, много фламинго. |

| Образование несуществующих форм: множественного числа у тех слов, которые имеют исключительно единственное и наоборот | Облак затянул небо пеленой. На столе стояло много кофеев. Надевай этот штан и пошли гулять. | Облака затянули небо. На столе стояло много чашек с кофе. Надевай эти штаны и пошли. |

| Ошибка в выборе полной и краткой форм имени прилагательного | Ваза была полная воды. Ребенок был очень полон. | Надо наоборот: Ваза полна воды. Ребенок был полный. |

| Некорректное (излишнее) образование степеней сравнения | Более мельче, Маша была послабже Вани, красивше | Более мелкий или мельче. Маша была слабее Вани, красивее. |

| Нарушение правил образования глагольных форм | Арестант метается по камере. Маша игралась с мишкой. Дети хочут сладостей. | Арестант мечется по камере. Маша играла с мишкой. Дети хотят сладостей. |

| Неверное образования числительных, особенно сложных | Он шел с триста рублями в кошельке | Он шел с тремястами рублями |

| Ошибки в образовании причастий и деепричастий | Ехавши в машине; шел, озирая по сторонам. | Ехав в машине; озираясь по сторонам. |

| Ошибочное образование форм местоимений | Ихний, еенный, ейный | Их, ее. |

Такие типы ошибок весьма часты в речи, поэтому на уроках необходимо давать школьникам задания, которые помогут избавиться от них.

Как известно, лучший способ избавиться от ошибок — научиться их находить, поэтому можно использовать форму карточек: распечатать и раздать детям карточки с текстами, составленными таким образом, что в них очень много нарушений норм словообразования и морфологии. Задача ученика — найти все ошибки и предложить правильный вариант.

Более простое задание — тест, который может состоять из нескольких блоков с вопросами:

- Найти правильный вариант.

- Найти, напротив, вариант с грамматической ошибкой.

- Соотнести пример ошибки и ее тип.

Такие задания научат применять свои знания на практике и отработать навык грамотного письма.

Нарушение синтаксических норм

Ошибки при построении словосочетаний и предложений также весьма многообразны. Прежде всего это неверное употребление причастных и деепричастных оборотов. Эти конструкции относятся к разряду сложных, поэтому школьники часто не понимают, как правильно их построить.

Например: Прибывший поезд на перрон (прибывший на перрон поезд). Читая книгу, возникает ощущение несправедливости (при чтении книги).

Кроме того, к числу распространенных нарушений синтаксических норм относятся:

- Ошибки в употреблении однородных членов. Мама любила и гордилась сыном (мама любила сына и гордилась им, неверно употреблены однородные сказуемые).

- Некорректное употребление частиц. У него всего был один порок — лень. Правильный вариант предполагает расположение частицы «всего» после того слова, к которому она относится: «У него был всего один порок», порядок слов в этом случае правильный.

- Неправильный выбор способа выражения сказуемого. Мы поели вкусный борщ и были рады, счастливы и довольные (верный вариант — довольны).

- Неверное употребление способа связи согласование. По обоим сторонам реки сгущался туман. Это пример несогласованного определения, поскольку слово «сторона» женского рода, а с ним употреблено местоимение мужского — «обоим», правильно будет «обеим».

- Нарушение управления. Жажда к славе (жажда славы).

- Ошибки в употреблении приложений. Писать сочинение о романе «Войне и мире» (несогласованное приложение, выраженное именем собственным, не должно изменяться по падежам. Правильный вариант: о романе «Война и мир»).

В сложных предложениях вариантов также множество. Для сложноподчиненного характерны одновременное задействование подчинительной и сочинительной связи (Когда атака прекратилась, но отдельные робкие выстрелы продолжали раздаваться). К числу ошибок также относятся:

- Использование двух подчинительных союзов рядом (Они хотели, чтобы когда наступит лето, поехать к морю).

- Лишнее указательное слово в главной части (Она знала то, что однажды в ее сердце вспыхнет любовь).

- Пропуск части составного союза между частями сложной конструкции. (Она опоздала, потому транспорт ходил очень редко из-за погодных условий).

- Оформление придаточных предложений как самостоятельных единиц. (На полу сидели кошка и собака. Которые ждали момента, когда мать отвернется. Чтобы украсть кусок мяса).

Ошибки в сложносочиненных предложениях связаны с заменой противительного союза соединительным: «Докладчик высказал свое отношение к объекту исследования, но он дал возможность публике согласиться или не согласиться с его тезисами». Не менее распространенная ошибка — тавтология (избыточное употребление союза): «Ничего не могло порадовать его: и солнце казалось тусклым, и ветерок не веселил, и мама и сестра постоянно докучали своей заботой и вниманием и вызывали только раздражение».

Таковы типичные ошибки грамматического характера, которые возникают в письменной и устной речи. В соответствии с правилами русского языка допустить их нельзя, поскольку это выдает безграмотность и незнание норм.

Речь – это канал развития интеллекта,

чем раньше будет усвоен язык,

тем легче и полнее будут усваиваться знания.

Николай Иванович Жинкин,

советский лингвист и психолог

Речь мыслится нами как абстрактная категория, недоступная для непосредственного восприятия. А между тем это – важнейший показатель культуры человека, его интеллекта и мышления, способ познания сложных связей природы, вещей, общества и передачи этой информации путём коммуникации.

Очевидно, что и обучаясь, и уже пользуясь чем-либо, мы в силу неумения или незнания совершаем ошибки. И речь, как и другие виды деятельности человека (в которых язык – важная составляющая часть), в данном отношении не является исключением. Ошибки делают все люди, как в письменной, так и в устной речи. Более того, понятие культуры речи, как представление о «речевом идеале», неразрывно связано с понятием речевой ошибки. По сути это – части одного процесса, а, значит, стремясь к совершенству, мы должны уметь распознавать речевые ошибки и искоренять их.

Что такое ошибки в языке? Зачем говорить грамотно?

Сто лет назад человек считался грамотным, если он умел писать и читать на родном языке. Сейчас грамотным называют того, кто не только читает и говорит, но и пишет в соответствии с правилами языка, которые нам дают филологи и система образования. В устаревшем смысле мы все грамотные. Но далеко не все из нас всегда правильно ставят знаки препинания или пишут трудные слова.

Виды речевых ошибок

Сначала разберёмся с тем, что такое речевые ошибки. Речевые ошибки – это любые случаи отклонения от действующих языковых норм. Без их знания человек может нормально жить, работать и настраивать коммуникацию с другими. Но вот эффективность совершаемых действий в определённых случаях может страдать. В связи с этим возникает риск быть недопонятым или понятым превратно. А в ситуациях, когда от этого зависит наш личный успех, подобное недопустимо.

Автором приведённой ниже классификации речевых ошибок является доктор филологических наук Ю. В. Фоменко. Его деление, по нашему мнению, наиболее простое, лишённое академической вычурности и, как следствие, понятное даже тем, кто не имеет специального образования.

Виды речевых ошибок:

Примеры и причины возникновения речевых ошибок

С. Н. Цейтлин пишет: «В качестве фактора, способствующего возникновению речевых ошибок, выступает сложность механизма порождения речи». Давайте рассмотрим частные случаи, опираясь на предложенную выше классификацию видов речевых ошибок.

Произносительные ошибки

Произносительные или орфоэпические ошибки возникают в результате нарушения правил орфоэпии. Другими словами, причина кроется в неправильном произношении звуков, звукосочетаний, отдельных грамматических конструкций и заимствованных слов. К ним также относятся акцентологические ошибки – нарушение норм ударения. Примеры:

Произношение: «конечно» (а не «конешно»), «пошти» («почти»), «плотит» («платит»), «прецендент» («прецедент»), «иликтрический» («электрический»), «колидор» («коридор»), «лаболатория» («лаборатория»), «тыща» («тысяча»), «щас» («сейчас»).

Неправильное ударение: «зво́нит», «диа́лог», «до́говор», «ката́лог», «путепро́вод», «а́лкоголь», «свекла́», «феноме́н», «шо́фер», «э́ксперт».

Лексические ошибки

Лексические ошибки – нарушение правил лексики, прежде всего – употребление слов в несвойственных им значениях, искажение морфемной формы слов и правил смыслового согласования. Они бывают нескольких видов.

Употребление слова в несвойственном ему значении. Это самая распространённая лексическая речевая ошибка. В рамках этого типа выделяют три подтипа:

- Смешение слов, близких по значению: «Он обратно прочитал книжку».

- Смешение слов, близких по звучанию: экскаватор – эскалатор, колос – колосс, индианка – индейка, одинарный – ординарный.

- Смешение слов, близких по значению и звучанию: абонент – абонемент, адресат – адресант, дипломат – дипломант, сытый – сытный, невежа – невежда. «Касса для командировочных» (нужно – командированных).

Словосочинительство. Примеры ошибок: грузинец, героичество, подпольцы, мотовщик.

Нарушение правил смыслового согласования слов. Смысловое согласование – это взаимное приспособление слов по линии их вещественных значений. Например, нельзя сказать: «Я поднимаю этот тост», поскольку «поднимать» значит «перемещать», что не согласовывается с пожеланием. «Через приоткрытую настежь дверь», – речевая ошибка, потому что дверь не может быть и приоткрыта (открыта немного), и настежь (широко распахнута) одновременно.

Сюда же относятся плеоназмы и тавтологии. Плеоназм – словосочетание, в котором значение одного компонента целиком входит в значение другого. Примеры: «май месяц», «маршрут движения», «адрес местожительства», «огромный мегаполис», «успеть вовремя». Тавтология – словосочетание, члены которого имеют один корень: «Задали задание», «Организатором выступила одна общественная организация», «Желаю долгого творческого долголетия».

Фразеологические ошибки

Фразеологические ошибки возникают, когда искажается форма фразеологизмов или они употребляются в несвойственном им значении. Ю. В. Фоменко выделяет 7 разновидностей:

- Изменение лексического состава фразеологизма: «Пока суть да дело» вместо «Пока суд да дело»;

- Усечение фразеологизма: «Ему было впору биться об стенку» (фразеологизм: «биться головой об стенку»);

- Расширение лексического состава фразеологизма: «Вы обратились не по правильному адресу» (фразеологизм: обратиться по адресу);

- Искажение грамматической формы фразеологизма: «Терпеть не могу сидеть сложив руки». Правильно: «сложа»;

- Контаминация (объединение) фразеологизмов: «Нельзя же все делать сложа рукава» (объединение фразеологизмов «спустя рукава» и «сложа руки»);

- Сочетание плеоназма и фразеологизма: «Случайная шальная пуля»;

- Употребление фразеологизма в несвойственном значении: «Сегодня мы будем говорить о фильме от корки до корки».

Морфологические ошибки

Морфологические ошибки – неправильное образование форм слова. Примеры таких речевых ошибок: «плацкарт», «туфель», «полотенцев», «дешевше», «в полуторастах километрах».

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки связаны с нарушением правил синтаксиса – конструирования предложений, правил сочетания слов. Их разновидностей очень много, поэтому приведём лишь некоторые примеры.

- Неправильное согласование: «В шкафу стоят много книг»;

- Неправильное управление: «Оплачивайте за проезд»;

- Синтаксическая двузначность: «Чтение Маяковского произвело сильное впечатление» (читал Маяковский или читали произведения Маяковского?);

- Смещение конструкции: «Первое, о чём я вас прошу, – это о внимании». Правильно: «Первое, о чём я вас прошу, – это внимание»;

- Лишнее соотносительное слово в главном предложении: «Мы смотрели на те звёзды, которые усеяли всё небо».

Орфографические ошибки

Этот вид ошибок возникает из-за незнания правил написания, переноса, сокращения слов. Характерен для письменной речи. Например: «сабака лаяла», «сидеть на стули», «приехать на вогзал», «русск. язык», «грамм. ошибка».

Пунктуационные ошибки

Пунктуационные ошибки – неправильное употребление знаков препинания при письме.

Стилистические ошибки

Этой теме мы посвятили отдельный материал.

Пути исправления и предупреждения речевых ошибок

Как предупредить речевые ошибки? Работа над своей речью должна включать:

- Чтение художественной литературы.

- Посещение театров, музеев, выставок.

- Общение с образованными людьми.

- Постоянная работа над совершенствованием культуры речи.

Онлайн-курс «Русский язык»

Речевые ошибки – одна из самых проблемных тем, которой уделяется мало внимания в школе. Тем русского языка, в которых люди чаще всего допускают ошибки, не так уж много — примерно 20. Именно данным темам мы решили посвятить курс «Русский язык». На занятиях вы получите возможность отработать навык грамотного письма по специальной системе многократных распределенных повторений материала через простые упражнения и специальные техники запоминания.

Подробнее Купить сейчас

Источники

- Беззубов А. Н. Введение в литературное редактирование. – Санкт-Петербург, 1997.

- Савко И. Э. Основные речевые и грамматические ошибки

- Сергеева Н. М. Ошибки речевые, грамматические, этические, фактологические…

- Фоменко Ю. В. Типы речевых ошибок. – Новосибирск: НГПУ, 1994.

- Цейтлин С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – М.: Просвещение, 1982.

Отзывы и комментарии

А теперь вы можете потренироваться и найти речевые ошибки в данной статье или поделиться другими известными вам примерами. Кроме того, обратите внимание на наш курс по развитию грамотности.

Речевые ошибки и причины их возникновения.

Грамматические ошибки представляют

собой случаи несоблюденияграмматических

норм (морфологических, синтаксических),

они не зависят отформы речи, поэтому

встретить мы их можем как в устной, так

и вписьменной речи школьников. В методике

обучения русскому языку ихназывают

речевыми. Дело в том, что подавляющее

большинствоорфографических правил

тесно связано с грамматикой, требует

для своего

применения умения быстро определить

грамматические признакизаписываемых

слов, их морфологическую структуру, в

некоторых случаях — синтаксические

связи между словами. К определению

«речевая ошибка»ученые подходят

по-разному.

В работах М. Р. Львова под речевой ошибкой

понимается «неудачновыбранное слово,

неправильно построенное предложение,

искаженнаяморфологическая форма».

Цейтлин С. Н. понимает под речевыми

ошибками «любые случаиотклонения от

действующих языковых норм». При этом

языковая норма –«это относительно

устойчивый способ (или способы)

выражения,отражающий исторические

закономерности развития языка,

закрепленный влучших образцах литературы

и предпочитаемый образованной

частьюобщества».

Наиболее полное определение речевых

ошибок и недочетов дано вработах Т. А.

Ладыженской. По ее мнению «весь

отрицательный языковойматериал делится

на ошибки и недочеты. Ошибка – это

нарушениетребований правильности речи,

нарушение норм литературного языка…Недочет

– это нарушение требований правильности

речи, нарушениерекомендаций, связанных

с понятием хорошей речи, т. е. богатой,

точной ивыразительной».

Высокоорганизованная («хорошая») речь

предполагает отсутствие речевыхошибок.

Поэтому работа по предупреждению и

устранению речевых ошибок– важная

составная часть общей работы по развитию

речи в школе.Для того чтобы эффективнее

организовать работу по предупреждениюречевых

ошибок, а в частности грамматических

необходимо знать ихлингвистическую и

психологическую природу.

Причины возникновения

грамматических ошибок

Цейтлин С. Н. выделяет три

основные причины нарушений языковых

нормв речи детей.

Главной причиной является

«давление языковой

системы». Для того,чтобы

оценить воздействие этого фактора на

речь детей, необходиморассмотреть, как

вообще происходит овладение речью,

обратившись кпротивопоставлениям «язык

– речь», «система – норма». «Язык

понимают,как абстрактную сущность,

недоступную для непосредственного

восприятия.

Речь представляет собой

реализацию языка, его конкретное

воплощение всовокупности речевых

актов». Нельзя овладеть речью, не постигая

языка, какособого рода устройства, ее

порождающего. Ребенок вынужден

добыватьязык из речи, т. к. другого пути

овладения языком не существует.«Однако

язык, добываемый детьми из речи (детский

язык), не вполнеадекватен тому языку,

который управляет речевой деятельностью

взрослыхлюдей (нормативный язык)».

Детский язык представляет собой

обобщенныйи упрощенный вариант

нормативного языка. Грамматические и

лексическиеявления в нем унифицированы.

Это связано с тем, что в детском

языкепервоначально отсутствует членение

на систему и норму. Известно, чтонорма

усваивается гораздо позднее, чем система.

Другой фактор, обусловливающий

возникновение речевых ошибок удетей –

влияние речи окружающих.

Если в ней встречаются случаинарушения

норм литературного языка, то они могут

воспроизводитьсядетьми. Эти нарушения

могут касаться лексики, морфологии,

синтаксиса,фонетики и представляют

собой элементы особой разновидности

языка,обычно называемой просторечием.

Просторечие является мощнымотрицательным

фактором, воздействующим на формирование

детской речи иобусловливающим значительное

число разнообразных ошибок.

Помимо этого, в качестве

фактора, способствующего возникновениюречевых

ошибок, выступает сложность

механизма порождения речи.В

сознании производителя речи происходит

несколько сложныхпроцессов: отбор

синтаксической модели из числа хранящихся

вдолговременной памяти, выбор лексики

для заполнения синтаксическоймодели,

выбор нужных форм слов, расстановка их

в определенном порядке.

Все эти процессы протекают

параллельно. Каждый раз происходит

сложная,многоаспектная работа по

оформлению речевого произведения. При

этомогромную роль играет оперативная

память, «главная функция которой«удержание»

уже произнесенных фрагментов текста и

«упреждение» еще непроизнесенных».

Именно недостаточным развитием

оперативной памятидетей объясняются

многие речевые ошибки.

Черемисин П. Г. в своих

работах придерживается мнения Цейтлин

С.Н. исчитает, что «речевые ошибки

возникают в связи с несоблюдением

такихязыковых норм, в соответствии с

которыми должна создаваться

литературнаяречь» т. е. причины

возникновения речевых ошибок лингвистичны.

Львов М.Р. не выделяет общие

причины возникновения речевых ошибок,

а

рассматривает частные

случаи в классификации. Преимущество

такогопостроения теоретического

материала в том, что четко видно, какие

причинылежат в возникновении конкретного

вида ошибок.

Таким образом, согласно

анализу методической, лингвистическойлитературы

грамматическая ошибка – это отклонение

от нормылитературного языка. А влияние

на развитие речи детей оказывает как

речьокружающих, так и специально

организованная работа.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

14.02.2015166.91 Кб14оп.doc

- #

- #

- #

- #

Нет ни одного родителя, который бы не желал успехов в учёбе своему ребёнку.

Но у нас ничего не получится, если мы не будем понимать причин трудностей, которые возникают в усвоении того или иного предмета. Зачастую, за видимой нам ленью, неусидчивостью и невнимательностью скрываются гораздо более серьёзные проблемы.

Попробуем разобраться в причинах сложностей в русском языке?

Отметьте позиции типичных ошибок, с которыми сталкивается ребёнок:

- Замена букв при письме.

- Пропуск букв, недописывание слов и предложений.

- Трудности фонетического разбора (не может определить место звука в слове и выделить его, выделить количество звуков в слове) 4. Не различает на письме сходные по начертанию буквы.

- При списывании — пропускает буквы, слоги, слова, переставляет слоги в словах.

- Путает сходные по написанию буквы.

- Не удерживает высоту букв относительно высоты рабочей строки.

Отметили? Теперь давайте разберёмся в причинах.

В подавляющем случае основная причина — недоразвитие фонематического слуха и звукобуквенного анализа.

Посмотрите примеры ошибок и определите, над чем стоит поработать с ребёнком.

| Дефицит внимания (пропуск букв) | Непонимание смысла слова или неправильное произношение (замена букв) | Недостаточность зрительного анализа (неразличение и недописывание элементов похожих по написанию букв; замена букв) | Незнание орфографических правил |

| Рисую — рисуют; Ноярь — ноябрь | порнатые — пернатые; транвай — трамвай | шиба — шуба; пишь — тишь | мыш — мышь; лягушачих — лягушачьих; грусный — грустный |

Что делать? Формировать «Образ слова»:

- Образ слова — это единство

- фонематической (как звучит?),

- семантической (что обозначает?),

- грамматической (из каких грамматических элементов состоит и в семью каких однокоренных слов входит?)

- и графической (как пишется?) природы слова.

В идеале, перед тем как написать, ребенок должен осознавать слово по всем этим параметрам.

Как помочь ребёнку преодолеть трудности?

Предлагаем вам несколько упражнений, из пособий О. В. Узоровой и Е. А. Нефёдовой, которые при регулярном выполнении, натренируют внимание и память ребёнка, отработают практическое применение правил, сформируют самоконтроль.

Помните о том, что очень важно развивать у ребёнка самоконтроль. Поэтому формируйте привычку внимательно каждый раз проверять написанное. Учитывайте, что при проверке дети видят только общий контур слова, которое уже знают, поэтому отсутствие одной буквы не замечают.

Берите непрозрачную линейку, закройте слово и постепенно открывая его, читайте по слогам. Проверка должна стать привычкой.

Политика публикации отзывов

Приветствуем вас в сообществе читающих людей! Мы всегда рады вашим отзывам на наши книги, и предлагаем поделиться своими впечатлениями прямо на сайте издательства АСТ. На нашем сайте действует система премодерации отзывов: вы пишете отзыв, наша команда его читает, после чего он появляется на сайте. Чтобы отзыв был опубликован, он должен соответствовать нескольким простым правилам:

1. Мы хотим увидеть ваш уникальный опыт

На странице книги мы опубликуем уникальные отзывы, которые написали лично вы о конкретной прочитанной вами книге. Общие впечатления о работе издательства, авторах, книгах, сериях, а также замечания по технической стороне работы сайта вы можете оставить в наших социальных сетях или обратиться к нам по почте support@ast.ru.

2. Мы за вежливость

Если книга вам не понравилась, аргументируйте, почему. Мы не публикуем отзывы, содержащие нецензурные, грубые, чисто эмоциональные выражения в адрес книги, автора, издательства или других пользователей сайта.

3. Ваш отзыв должно быть удобно читать

Пишите тексты кириллицей, без лишних пробелов или непонятных символов, необоснованного чередования строчных и прописных букв, старайтесь избегать орфографических и прочих ошибок.

4. Отзыв не должен содержать сторонние ссылки

Мы не принимаем к публикации отзывы, содержащие ссылки на любые сторонние ресурсы.

5. Для замечаний по качеству изданий есть кнопка «Жалобная книга»

Если вы купили книгу, в которой перепутаны местами страницы, страниц не хватает, встречаются ошибки и/или опечатки, пожалуйста, сообщите нам об этом на странице этой книги через форму «Дайте жалобную книгу».

Недовольны качеством издания?

Дайте жалобную книгу

Если вы столкнулись с отсутствием или нарушением порядка страниц, дефектом обложки или внутренней части книги, а также другими примерами типографского брака, вы можете вернуть книгу в магазин, где она была приобретена. У интернет-магазинов также есть опция возврата бракованного товара, подробную информацию уточняйте в соответствующих магазинах.

6. Отзыв – место для ваших впечатлений

Если у вас есть вопросы о том, когда выйдет продолжение интересующей вас книги, почему автор решил не заканчивать цикл, будут ли еще книги в этом оформлении, и другие похожие – задавайте их нам в социальных сетях или по почте support@ast.ru.

7. Мы не отвечаем за работу розничных и интернет-магазинов.

В карточке книги вы можете узнать, в каком интернет-магазине книга в наличии, сколько она стоит и перейти к покупке. Информацию о том, где еще можно купить наши книги, вы найдете в разделе «Где купить». Если у вас есть вопросы, замечания и пожелания по работе и ценовой политике магазинов, где вы приобрели или хотите приобрести книгу, пожалуйста, направляйте их в соответствующий магазин.

8. Мы уважаем законы РФ

Запрещается публиковать любые материалы, которые нарушают или призывают к нарушению законодательства Российской Федерации.

Наши курсы призваны помочь школьникам успешно подготовиться к ЕГЭ и стать студентами медицинских вузов. Мы предлагаем глубокие знания как для подготовки к профильным ЕГЭ по химии и биологии, так и к ЕГЭ по русскому языку.

В этой статье познакомимся с классификацией типичных ошибок в русском языке и разберем их на конкретных примерах.

Классификация ошибок по ФИПИ

Составители КИМов ЕГЭ по русскому языку предлагают следующую классификацию, которая используется при проверке письменного задания. Итак, типичные ошибки подразделяются на:

-

Грамматические

-

Речевые

-

Логические

-

Фактические

-

Орфографические, пунктуационные и графические

Рассмотрим каждый вид подробнее.

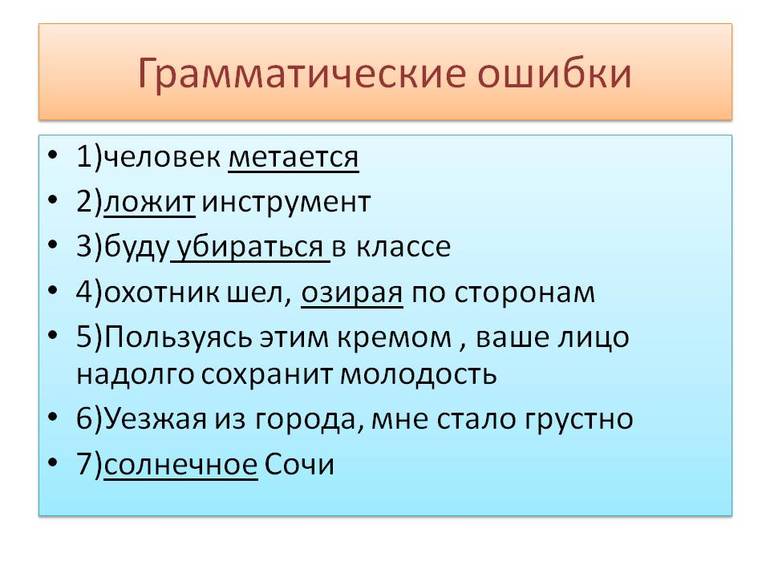

Виды грамматических ошибок

Грамматические ошибки заключаются в неправильном образовании слов и их грамматических форм, в нарушении синтаксической связи между словами в словосочетании и предложении.

Ознакомимся с типичными грамматическими ошибками в русском языке.

-

Ошибочное словообразование

Подскользнуться (нужно писать поскользнуться).

-

Неправильное образование формы существительного

Многочисленные договора (нужно: многочисленные договоры).

-

Неверное образование формы прилагательного

Не более громче, а более громкий, не самый старейший, а самый старый

-

Неправильное образование формы числительного

Около пятиста участников вместо пятисот участников

-

Неверное образование формы местоимения

Ихний сын (правильно: их сын).

-

Неправильное образование форм глаголов, причастий, деепричастий

Махает (правильно: машет)

Скакающий (верно: скачущий),

Положа трубку вместо положив

-

Нарушение согласования

Он восхищается студентами, напролом идущих к своей цели (правильно: студентами, идущими к своей цели).

-

Нарушение управления

Анна Александровна не поздравила с день рожденья.

(правильно: не поздравила с днём рождения).

-

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым

Все, кто советуют не пользоваться гаджетами перед сном, обычно сами пренебрегают этим правилом (правильно: кто советует).

-

Ошибочное построение предложений с причастным и деепричастным оборотами

Классический пример: Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа.

-

Смешение прямой и косвенной речи

Директор заявил, что я накажу виновных.

(Правильно: директор заявил, что он накажет виновных).

-

Нарушение границ предложения

Аня, наверное, испугалась. Потому что вздрогнула и обернулась (необходимо оформить как сложноподчиненное предложение).

Виды речевых ошибок

Речевая ошибка – это нарушение в структуре употребления и сочетаемости слов.

Постарайтесь запомнить типичные речевые ошибки в русском языке и не употреблять их в своих высказываниях.

-

Употребление слова в не подходящем для него значении

Благодаря землетрясению, были разрушены сотни жилых домов (следовало употребить предлог из-за).

-

Плеоназм

Он откликается на всесвободные вакансии (слово вакансия означает свободное рабочее место).

-

Тавтология

В своем рассказе автор рассказывает о событиях прошлого лета.

-

Неудачное употребление местоимений

Лена очень любила свою подругу. Она была очень доброй и заботливой.

-

Неправильное употребление паронимов

В решении этого вопроса были приняты эффектные меры (следует употребить эффективные меры).

-

Нарушение лексической сочетаемости

Евгений постоянно пополняет свой кругозор. Работа занимает важную роль в его жизни (правильно: кругозор расширяют; занимает важное место либо играет важную роль).

-

Неоправданное употребление просторечий, жаргонизмов

Автор не ожидал такого кринжа.

Логические ошибки – это высказывания, в которых есть внутреннее противоречие, нарушение логики изложения мысли. Такие ошибки тоже не редко встречаются в работах ЕГЭ по русскому языку.

-

Подмена понятий

Автор поднимает проблему патриотизма. Эта тема очень важна в наше время (тема и проблема – далеко не одно и то же).

-

Нарушение причинно-следственных связей

Вскоре она перестала плакать, так как успокоилась.

-

Отсутствие связи между высказываниями

Автор задумывается о роли воспитания в жизни ребенка. И действительно, детям нужно заботиться о животных, чтобы привить чувство ответственности.

Фактические ошибки

Фактическая ошибка – это искажение информации о событиях и лицах, упоминаемых в тексте сочинения.

-

Искажение фактов, содержащихся в тексте.

Автор с упоением отзывается о писателе А. Эйнштейне.

-

Неверное упоминание фактов биографии автора или героя текста, даты, фамилии, цитаты.

Все смешалось в доме Обломовых.

Орфографические, графические, пунктуационные ошибки

Орфографическая ошибка – это неправильное написание слова. К типичным орфографическим ошибкам в русском языке относятся:

-

Правописание букв в слабой позиции перехот(переход)

-

Нарушения в переносе слов рад-ость

-

Слитное или раздельное написание слов какбудто, не чем (как будто, нечем)

-

Правописание чередующихся корней умерать (умирать)

-

Правописание словарных слов. Например, поменяться кординально (кардинально)

Совет: если вы сомневаетесь в написании слова, не используйте его, а замените синонимом, в написании которого вы уверены.

Графические ошибки – это перестановка (полувер) либо пропуск букв (рассморение), а иногда добавление лишних букв (дажбе). Чаще всего эти недочёты связаны с невнимательностью пишущего либо с торопливостью.

Пунктуационные ошибки связаны с неправильной постановкой знаков препинания, неверного их выбора (запятая на месте тире).

К типичным ошибкам в ЕГЭ по русскому языку, связанным с пунктуацией, относятся:

-

неверное оформление прямой речи на письме,

-

невыделение уточняющих слов, причастных и деепричастных оборотов.

Хотя наиболее частыми являются именно грамматические ошибки в ЕГЭ по русскому языку, обратите внимание и на все остальные.

Совет: найдите в интернете текст с ошибками и отредактируйте его, выделив в нем все виды ошибок. Такое упражнение поможет вам стать грамотнее и прибавит чувство уверенности при написании сочинения на ЕГЭ.

А если ваша подготовка к ЕГЭ зашла в тупик и вы не знаете, с чего начать, либо у вас остались вопросы, то скорее записывайтесь на наши курсы!

Речь – это канал развития интеллекта,

чем раньше будет усвоен язык,

тем легче и полнее будут усваиваться знания.

Николай Иванович Жинкин,

советский лингвист и психолог

Речь мыслится нами как абстрактная категория, недоступная для непосредственного восприятия. А между тем это – важнейший показатель культуры человека, его интеллекта и мышления, способ познания сложных связей природы, вещей, общества и передачи этой информации путём коммуникации.

Очевидно, что и обучаясь, и уже пользуясь чем-либо, мы в силу неумения или незнания совершаем ошибки. И речь, как и другие виды деятельности человека (в которых язык – важная составляющая часть), в данном отношении не является исключением. Ошибки делают все люди, как в письменной, так и в устной речи. Более того, понятие культуры речи, как представление о «речевом идеале», неразрывно связано с понятием речевой ошибки. По сути это – части одного процесса, а, значит, стремясь к совершенству, мы должны уметь распознавать речевые ошибки и искоренять их.

Что такое ошибки в языке? Зачем говорить грамотно?

Сто лет назад человек считался грамотным, если он умел писать и читать на родном языке. Сейчас грамотным называют того, кто не только читает и говорит, но и пишет в соответствии с правилами языка, которые нам дают филологи и система образования. В устаревшем смысле мы все грамотные. Но далеко не все из нас всегда правильно ставят знаки препинания или пишут трудные слова.

Виды речевых ошибок

Сначала разберёмся с тем, что такое речевые ошибки. Речевые ошибки – это любые случаи отклонения от действующих языковых норм. Без их знания человек может нормально жить, работать и настраивать коммуникацию с другими. Но вот эффективность совершаемых действий в определённых случаях может страдать. В связи с этим возникает риск быть недопонятым или понятым превратно. А в ситуациях, когда от этого зависит наш личный успех, подобное недопустимо.

Автором приведённой ниже классификации речевых ошибок является доктор филологических наук Ю. В. Фоменко. Его деление, по нашему мнению, наиболее простое, лишённое академической вычурности и, как следствие, понятное даже тем, кто не имеет специального образования.

Виды речевых ошибок:

Примеры и причины возникновения речевых ошибок

С. Н. Цейтлин пишет: «В качестве фактора, способствующего возникновению речевых ошибок, выступает сложность механизма порождения речи». Давайте рассмотрим частные случаи, опираясь на предложенную выше классификацию видов речевых ошибок.

Произносительные ошибки

Произносительные или орфоэпические ошибки возникают в результате нарушения правил орфоэпии. Другими словами, причина кроется в неправильном произношении звуков, звукосочетаний, отдельных грамматических конструкций и заимствованных слов. К ним также относятся акцентологические ошибки – нарушение норм ударения. Примеры:

Произношение: «конечно» (а не «конешно»), «пошти» («почти»), «плотит» («платит»), «прецендент» («прецедент»), «иликтрический» («электрический»), «колидор» («коридор»), «лаболатория» («лаборатория»), «тыща» («тысяча»), «щас» («сейчас»).

Неправильное ударение: «зво́нит», «диа́лог», «до́говор», «ката́лог», «путепро́вод», «а́лкоголь», «свекла́», «феноме́н», «шо́фер», «э́ксперт».

Лексические ошибки

Лексические ошибки – нарушение правил лексики, прежде всего – употребление слов в несвойственных им значениях, искажение морфемной формы слов и правил смыслового согласования. Они бывают нескольких видов.

Употребление слова в несвойственном ему значении. Это самая распространённая лексическая речевая ошибка. В рамках этого типа выделяют три подтипа:

- Смешение слов, близких по значению: «Он обратно прочитал книжку».

- Смешение слов, близких по звучанию: экскаватор – эскалатор, колос – колосс, индианка – индейка, одинарный – ординарный.

- Смешение слов, близких по значению и звучанию: абонент – абонемент, адресат – адресант, дипломат – дипломант, сытый – сытный, невежа – невежда. «Касса для командировочных» (нужно – командированных).

Словосочинительство. Примеры ошибок: грузинец, героичество, подпольцы, мотовщик.

Нарушение правил смыслового согласования слов. Смысловое согласование – это взаимное приспособление слов по линии их вещественных значений. Например, нельзя сказать: «Я поднимаю этот тост», поскольку «поднимать» значит «перемещать», что не согласовывается с пожеланием. «Через приоткрытую настежь дверь», – речевая ошибка, потому что дверь не может быть и приоткрыта (открыта немного), и настежь (широко распахнута) одновременно.

Сюда же относятся плеоназмы и тавтологии. Плеоназм – словосочетание, в котором значение одного компонента целиком входит в значение другого. Примеры: «май месяц», «маршрут движения», «адрес местожительства», «огромный мегаполис», «успеть вовремя». Тавтология – словосочетание, члены которого имеют один корень: «Задали задание», «Организатором выступила одна общественная организация», «Желаю долгого творческого долголетия».

Фразеологические ошибки

Фразеологические ошибки возникают, когда искажается форма фразеологизмов или они употребляются в несвойственном им значении. Ю. В. Фоменко выделяет 7 разновидностей:

- Изменение лексического состава фразеологизма: «Пока суть да дело» вместо «Пока суд да дело»;

- Усечение фразеологизма: «Ему было впору биться об стенку» (фразеологизм: «биться головой об стенку»);

- Расширение лексического состава фразеологизма: «Вы обратились не по правильному адресу» (фразеологизм: обратиться по адресу);

- Искажение грамматической формы фразеологизма: «Терпеть не могу сидеть сложив руки». Правильно: «сложа»;

- Контаминация (объединение) фразеологизмов: «Нельзя же все делать сложа рукава» (объединение фразеологизмов «спустя рукава» и «сложа руки»);

- Сочетание плеоназма и фразеологизма: «Случайная шальная пуля»;

- Употребление фразеологизма в несвойственном значении: «Сегодня мы будем говорить о фильме от корки до корки».

Морфологические ошибки

Морфологические ошибки – неправильное образование форм слова. Примеры таких речевых ошибок: «плацкарт», «туфель», «полотенцев», «дешевше», «в полуторастах километрах».

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки связаны с нарушением правил синтаксиса – конструирования предложений, правил сочетания слов. Их разновидностей очень много, поэтому приведём лишь некоторые примеры.

- Неправильное согласование: «В шкафу стоят много книг»;

- Неправильное управление: «Оплачивайте за проезд»;

- Синтаксическая двузначность: «Чтение Маяковского произвело сильное впечатление» (читал Маяковский или читали произведения Маяковского?);

- Смещение конструкции: «Первое, о чём я вас прошу, – это о внимании». Правильно: «Первое, о чём я вас прошу, – это внимание»;

- Лишнее соотносительное слово в главном предложении: «Мы смотрели на те звёзды, которые усеяли всё небо».

Орфографические ошибки

Этот вид ошибок возникает из-за незнания правил написания, переноса, сокращения слов. Характерен для письменной речи. Например: «сабака лаяла», «сидеть на стули», «приехать на вогзал», «русск. язык», «грамм. ошибка».

Пунктуационные ошибки

Пунктуационные ошибки – неправильное употребление знаков препинания при письме.

Стилистические ошибки

Этой теме мы посвятили отдельный материал.

Пути исправления и предупреждения речевых ошибок

Как предупредить речевые ошибки? Работа над своей речью должна включать:

- Чтение художественной литературы.

- Посещение театров, музеев, выставок.

- Общение с образованными людьми.

- Постоянная работа над совершенствованием культуры речи.

Онлайн-курс «Русский язык»

Речевые ошибки – одна из самых проблемных тем, которой уделяется мало внимания в школе. Тем русского языка, в которых люди чаще всего допускают ошибки, не так уж много — примерно 20. Именно данным темам мы решили посвятить курс «Русский язык». На занятиях вы получите возможность отработать навык грамотного письма по специальной системе многократных распределенных повторений материала через простые упражнения и специальные техники запоминания.

Подробнее Купить сейчас

Источники