Основные правила аргументации и ее возможные ошибки

Ч

тобы

цель аргументации – обоснование

истинности или ложности тезиса –

была достигнута, а присутствующие в

этом убедились, нужно соблюдать все

логические правила и не допускать

возможных ошибок.

Под правилами аргументации понимаются

определенные предписания, сформулированные

логикой положения, выполнение которых

обеспечивает ее эффективность и

убедительность. Ошибки в аргументации –

это нарушение, несоблюдение, отклонение

от правил, что значительно снижает ее

результат, делает ее порой бессмысленной,

хотя иногда – увлекательное

«сотрясение воздуха» красивыми фразами.

Правила формулируются по отношению к

каждому структурному элементу

аргументации: тезису, аргументам и ее

форме (демонстрации). В таком порядке

классицифицируются и возможные ошибки

при аргументации.

В общем виде ошибки делят на два класса:

(1) содержательные (фактические)

ошибки указывают на несоответствие

мысли содержанию познаваемых объектов,

(2) формальные – указывают на

нарушение форм, законов мышления,

логических структур. Кроме того,

логические ошибки могут быть как

непреднамеренными (логическая

неосведомленность или небрежность) –

их называют паралогизмами, и

преднамеренные (логические уловки,

хитрости, умышленное введение в

заблуждение) – так называемые

софизмы.

Рассмотрим правила и ошибки относительно

тезиса.

(1) Тезис является необходимой частью

аргументации. Если нет тезиса, то что

обосновывается, что опровергается в

ней? Нарушение этого правила ведет к

ошибке, называемой «мнимый тезис»

(«скрытый тезис» или «потеря тезиса»).

(2) Тезис в аргументации должен быть

истинным суждением. Если пропонент не

уверен в его истинности, то он обязан

вначале доказать, обосновать его

истинность для себя, убедить себя, а уж

потом убеждать других. Иначе каким

набором достоинств должен обладать

пропонент, чтобы окружающие, аудитория,

вероятный, а тем более ложный, тезис

признали истинным. Возможная ошибка –

ложный или вероятный тезис.

(3) Тезис должен быть четко и ясно

сформулирован, быть определенным,

лишенным образных и двусмысленных

выражений. Неопределенность тезиса

является, как правило, следствием того,

что пропонент плохо знает предмет,

относительно которого выдвигает тезис,

небрежно употребляет слова и термины

либо преднамеренно стремится к

двусмысленному, неопределенному тезису.

Возможная ошибка – неясный, неопределенный,

двусмысленный и т.п. тезис.

(4) Тезис должен оставаться в

аргументации неизменным, тождественным

самому себе на всем ее протяжении, но

если пропонент решил по каким-то

соображениям изменить тезис, он должен

прямо заявить об этом аудитории и дальше

доказывать именно этот тезис, и никакой

другой. Иначе возникает ошибка «подмена

тезиса», которая может быть неосознанной

(как следствие нечеткой его формулировки)

или преднамеренной, когда пропонент

сознательно «эксплуатирует» эту ошибку.

Разновидностями ошибки «подмена тезиса»

в аргументации являются такие ошибки,

как «довод к человеку», «довод к публике,

к аудитории», «кто много доказывает,

тот ничего не доказывает».

Формулировка тезиса часто заключается

в ответе на вопросы, которые являются

побудительными моментами к его

выдвижению.

Например, на вопрос «Все ли приняты

меры к задержанию преступника?» следует

ответ с целью его дальнейшего обоснования –

«Меры для задержания преступника

применялись». Его обоснование состоит

в том, что была проведена операция

«Перехват». В самой постановке тезиса

не соблюдается правило о его неизменности

в процессе подтверждения, что влечет

ошибку «кто мало доказывает, тот ничего

не доказывает». Здесь следовало бы

говорить о тезисе «Все меры по задержанию

преступника были приняты», который

подменен другим – «Меры к задержанию

преступника применялись».

На вопрос «Был ли подозреваемый на

месте преступления (в квартире)?» следует

ответ – «Да, подозреваемый хорошо

ориентировался в квартирной обстановке»,

то есть знал, где находится кладовка,

пожарная лестница, балкон и т.п. Здесь

та же ошибка – «подмена тезиса».

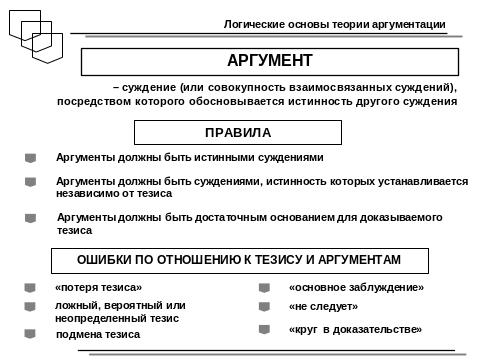

Решающее значение в аргументации имеют

правила по отношению к аргументам,

поскольку они являются ее реальной

основой, фундаментом.

(1) Аргументы должны быть истинными

суждениями, так как невозможно обосновать,

подтвердить истину ложным или

сомнительным, даже вероятным знанием.

Аргументы являются основным, исходным

знанием для аргументации, из которого

должна с необходимостью вытекать,

следовать истинность тезиса. Нарушение

этого правила ведет к такой ошибке, как

«ложный аргумент», или «основное

заблуждение». «Ложный аргумент» не

всегда является очевидным для аудитории.

Так, например, пропонент обосновывает

свой вывод (тезис) непроверенными

фактами, вымышленными сведениями,

предположительными обстоятельствами.

Истина всегда конкретна, а ее часто

подменяют общими положениями. Хорошей

иллюстрацией подобной ошибки является

рассуждение ученого соседа в рассказе

А.П. Чехова: «День зимою оттого

короткий, что подобно всем прочим

предметам видимым и невидимым от холода

сжимается и оттого, что солнце рано

заходит, а ночь от возжения светильников

и фонарей расширяется, ибо согревается».

(2) Аргументы должны быть достаточными

основаниями для тезиса. Образное

выражение это логическое правило

получило в юридической сфере: «одна

улика – не улика». Нарушение этого

правила ведет к возникновению таких

ошибок, как «не следует, не вытекает»,

«от сказанного в относительном к

сказанному в абсолютном (во всех случаях)

смысле» и т.п. В судопроизводстве, да и

в целом в юридическом доказывании,

подобные ошибки распространены, особенно

там, где окончательные выводы по делу

(приговоры, определения, постановления

и т.п.) признаются необоснованными, а

следовательно, эти решения являются

незаконными. Например, тезис «Смерть

потерпевшего N. наступила

от черепно-мозговой травмы (перелом

основания черепа)» обосновывается

аргументами о фактах, что в драке

участвовал обвиняемый M.,

который, как показывают свидетели,

наносил потерпевшему удары руками по

голове, по другим частям тела. Эти

аргументы являются явно недостаточными,

и истинность тезиса из них не следует.

(3) Истинность аргументов должна быть

установлена, обоснована независимо от

истинности тезиса. Это логическое

правило само определяется

причинно-следственной зависимостью

тезиса от истинности аргументов. Здесь

первичной истиной являются аргументы,

а истинность тезиса вторична, производна

от них. Если же между этими истинами по

своему возникновению нет строгого

разделения, и обе истины устанавливаются

в одном доказательственном акте, то

возникает логическая ошибка «круг в

доказательстве», или «порочный круг».

При такой логической ошибке не истинность

тезиса вытекает из истинности аргументов,

а наоборот, истинность аргумента

определяется истинностью тезиса, что

противоречит цели аргументации.

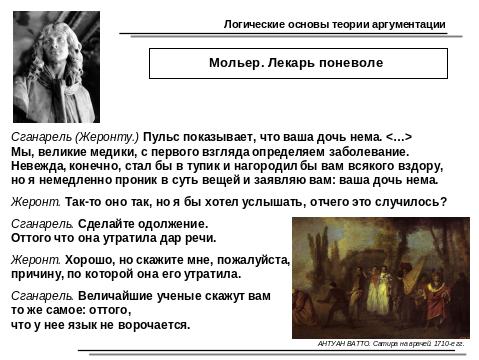

Иллюстрацией «порочного круга» в

аргументации служит используемое в

логике рассуждение мольеровского

героя:

Подобная логическая ошибка встречается

в юридической практике тогда, когда

доказывание строится по такой схеме:

этого не может быть (или может быть)

потому, что этого не может быть никогда

(или такое всегда бывает). Дознаватель

обвиняет «N. совершил

кражу денег у соседа по коммунальной

квартире», приводя следующие аргументы:

«А никто другой не мог этого совершить»,

«Никого другого в это время в квартире

не было», «Между соседями сложились

неприязненные отношения» и т.д. Такими

аргументами следовало бы обосновывать

иной тезис – как ответ на вопрос: «А

были ли вообще у соседа деньги?»

Поскольку в аргументации «объединяющим

началом» является его форма, она

связывает тезис с аргументами,

демонстрирует, каким образом истинность

тезиса вытекает из истинности аргументов,

постольку соблюдение правила по

отношению к демонстрации является

наиболее важным логическим требованием.

Оно может быть сформулировано так: во

всяком аргументативном процессе следует

неукоснительно выполнять правила того

вида умозаключения, в котором объединяются

аргументы и тезис в логическое целое.

Нарушение любого правила данного

умозаключения предопределяет в целом

неубедительность, непоследовательность

и ошибочность аргументации.

Например, в одном из доказательств

обосновывается тезис о виновности

гражданина N. в совершении

правонарушения, а его формой, демонстрацией

является вторая фигура простого

категорического силлогизма. Подобное

доказательство легко опровергается

как несостоятельное, поскольку правило

этого умозаключения гласит, что выводы

по нему являются суждениями отрицательными,

а тезис (в данном случае как вывод

умозаключения) выдвинут в виде

утвердительного суждения. Или в

доказательстве, построенном по третьей

фигуре простого категорического

силлогизма, обосновывается тезис,

сформулированный в виде общего суждения.

Доказательство также будет опровергнутым,

поскольку этом виде умозаключения все

выводы могут быть только частными

суждениями.

Кроме указанных и иных возможных ошибок

при несоблюдении конкретных правил

умозаключений по отношению к форме

аргументации возможны ошибки общего

характера – так называемые «мнимое

следование», «поспешное обобщение»,

«после этого, значит, по причине этого»

и др.

Разумеется, здесь логическая ошибка

«после этого, значит, по причине этого».

Источник этой ошибки состоит в том, что

смешиваются причина и следствие в

определенной последовательности

событий.

Иногда только кажется, что если явления

идут чередой, друг за другом, то первое

обстоятельство – причина второго.

В действительности это далеко не так.

Например, некоторые юристы считают,

что пьянство, невежество людей является

причиной правонарушений, но ведь по

сути и преступность, и пьянство, и другие

социальные пороки имеют свои единые

общественные корни (причины) в социальной

неразберихе, неустроенности людей, в

утрате, забвении подлинных ценностей

бытия, смешении добра и зла, общем

беспределе и т.д. «Поспешное обобщение»

эмпирических зависимостей в теоретическую

необходимость в конкретных актах

аргументаций предопределяет разнообразие

проявлений логической ошибки, называемой

«мнимое следование».

Р

ешаем

задачи

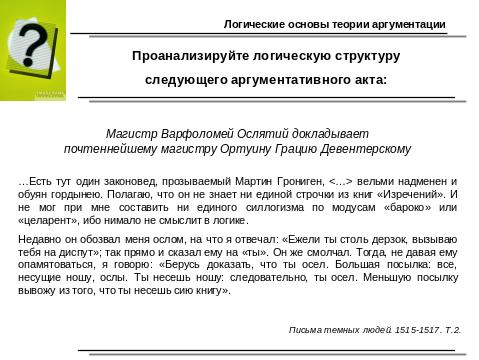

Задание 1.

Р

ешаем

задачи

Задание 2.

Р

ешаем

задачи

Задание 3.

Р

ешаем

задачи

Задание 4.

Р

ешаем

задачи

Задание 5.

Р

ешаем

задачи

Задание 6.

Р

ешаем

задачи

Задание 7.

Р

ешаем

задачи

Задание 8.

Р

ешаем

задачи

Задание 9.

А ты сможешь их решить?

Задача № 1.

Некто опровергает тезис, что бог

бесконечен посредством доказательства

антитезиса – «бог конечен» –

следующим рассуждением:

«Все существующее имеет конец, а бог

существует, следовательно, он конечен».

Достигнута ли цель опровержения?

Задача № 2.

Вот образец «хитрого» доказательства:

«Если некто был на месте преступления,

а расследованием это достоверно

установлено, то он, безусловно, и совершил

это преступление».

В чем же «хитрость» этого доказательства?

Вопросы для самопроверки

1. Что такое аргументация и какова ее

логическая структура?

2. Какие разновидности аргументации

существуют и какие основные задачи они

решают?

3. Сформулируйте понятие доказательства

в логике и юридических науках.

4. Какие виды доказательства существуют

и какова их логическая структура?

5. Что такое опровержение и каковы его

основные пути?

6. Какие правила необходимо соблюдать

в любом акте аргументации?

7. Укажите основные логические ошибки

по отношению к тезису, к аргументам и

форме аргументации.

Анекдот

Посетитель в кафе сначала заказал

булочку, но потом передумал и обменял

ее на чашку кофе. Когда он допил кофе и

направился к выходу, не заплатив, к нему

подбежал официант:

– Вы же не заплатили за кофе!

– Но я же взял его за счет того, что не

съел булочку.

– Так ведь вы и за булочку не заплатили!

– Так я же ее и не съел.

159

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

§ 4. ПРАВИЛА И ОШИБКИ В АРГУМЕНТАЦИИ

Обсуждение дискуссионных вопросов в практических делах, как и научные рассуждения, приводят к истинным результатам, если они проводятся с соблюдением рациональных приемов и правил аргументации и критики по отношению к тезису, аргументам, демонстрации. Приведем также наиболее часто встречающиеся по отношению к ним логические ошибки и уловки.

Высокая культура правосудия не совместима с использованием логических уловок в судебно-следственной деятельности. Софизмы запутывают следствие; использование сторонами в судебных прениях логических уловок уводит от истины, без которой не может быть правосудного решения по делу.

1. Правила и ошибки по отношению к тезису.

Тезис является центральным пунктом рассуждения, обоснованию которого подчинен процесс аргументации. Он занимает, по образному выражению С. И. Поварнина, такое же положение в рассуждении, какое отводится королю в шахматной игре. В центре внимания должна оставаться задача — обоснование выдвинутого тезиса и опровержение антитезиса.

Рассмотрим правила тезиса: 1) определенность тезиса и 2) неизменность тезиса.

(1) Определенность тезиса.

Тезис должен быть сформулирован ясно и четко.

Требование определенности, отчетливого выявления смысла выдвигаемых суждений в равной мере относится как к изложению собственного тезиса, так и к изложению критикуемого положения — антитезиса. В древнеиндийской философии существовало разумное правило: если вы собираетесь критиковать чье-то положение, то следует повторить критикуемый тезис и получить согласие присутствующего оппонента, что его мысль изложена правильно. Лишь после этого можно начинать критический разбор. Мысль отсутствующего оппонента может быть точно изложена с помощью цитаты. Соблюдение этого правила делает критику объективной, точной и непредвзятой.

Четкое определение тезиса наряду с выявлением смысла употребляемых терминов включает анализ суждения, в форме которого формируется тезис.

Это суждение должно быть четко сформулировано. Важное значение имеет его количественная характеристика: формулируется оно как общее суждение (А или Е) или как частное (I или О). При этом надо выяснить, является оно неопределенным («некоторые, а может быть, и все») или определенным («только некоторые») частным суждением.

Тезис может быть представлен количественно неопределенным высказыванием. Например, «Люди — эгоисты» или «Люди самонадеянны». В этом случае не ясно — обо всех или о некоторых людях идет речь в высказывании. Такого рода тезисы трудно отстаивать и не менее трудно опровергать именно в силу их логической неопределенности.

Имеет значение модальность тезиса: отстаивает пропонент свой тезис как достоверное или как проблематичное суждение; как нечто возможное или как действительное; претендует тезис на логическую или фактическую истинность и т. д.

Наряду с количественной, качественной и модальной характеристиками тезиса в форме простого суждения требуется дополнительный анализ логических связок, если тезис представлен сложным суждением — конъюнктивным, дизъюнктивным, условным либо смешанным.

Требование определенности и ясности предполагает расчленение сложного тезиса на относительно самостоятельные части с выделением существенных элементов. Такие существенные составные части тезиса выполняют роль основных пунктов разногласия, вокруг которых строится обсуждение проблемы. Это позволяет поэтапно обсуждать тезис — принимать или отвергать важнейшие его элементы, избегать подмены существенных разногласий несущественными.

(2) Неизменность тезиса

Правило неизменности тезиса запрещает видоизменять или отступать от первоначально сформулированного положения.

Если пропонент в ходе выступления под влиянием новых фактов или контраргументов приходит к мысли о неточности своего тезиса, он может изменить или уточнить его. Но об этом надо поставить в известность слушателей и оппонента. Запрещается лишь негласное отступление от первоначального тезиса.

Требование логической точности, определенности и неизменности тезиса достаточно просты и, как правило, соблюдаются. Однако в практике встречаются отступления от этих правил.

Первое из них — потеря тезиса.

Потеря тезиса проявляется в том, что, сформулировав тезис, пропонент забывает его и переходит к иному, прямо или косвенно связанному с первым, но по существу другому положению. Затем, часто по ассоциации, он затрагивает третье положение, а от него переходит к сходному четвертому и т. д. В конце концов он теряет исходную мысль. При самоконтроле такой недостаток не представляет опасности. Чтобы не терять основную мысль и ход рассуждения, следует зафиксировать последовательную связь основных положений и в случае непроизвольного ухода в сторону вернуться к исходному тезису.

Подмена тезиса. Подмена тезиса бывает 1) полной и 2) частичной.

(1) Полная подмена тезиса проявляется в том, что, выдвинув определенное положение, пропонент в итоге фактически обосновывает нечто другое, сходное с тезисом положение и тем самым подменяет основную идею другой.

Подмена тезиса нередко возникает в результате заблуждения или неряшливости в рассуждениях, когда выступающий предварительно не формулирует четко и определенно свою основную мысль, а уточняет ее на протяжении всего выступления.

Тезис нередко подменяется и тогда, когда в дискуссии вместо ясного ответа на поставленный вопрос выступающий уклоняется в сторону либо ходит «вокруг да около», прямо не отвечая на него.

Разновидностью подмены тезиса является ошибка или уловка, именуемая «аргумент к личности» (argumentum ad personam), когда при обсуждении конкретных действий определенного лица или предложенных им решений незаметно переходят к обсуждению личных качеств этого человека. Такая ошибка проявляется иногда в судебных прениях, когда вопрос о наличии самого факта преступления подменяется вопросом о том, что представляет собой подозреваемое лицо.

Разновидностью подмены тезиса является ошибка, получившая название «логическая диверсия». Чувствуя невозможность доказать выдвинутое положение, выступающий пытается переключить внимание слушателей на обсуждение другого, возможно и важного для слушателей утверждения, но не имеющего прямой связи с первоначальным тезисом. Вопрос об истинности тезиса остается при этом открытым, ибо обсуждение искусственно переключается на другую тему.

(2) Частичная подмена тезиса выражается в том, что в ходе выступления пропонент пытается видоизменить собственный тезис, сужая или смягчая свое первоначально слишком общее, преувеличенное либо излишне резкое утверждение. Так, первоначальное утверждение: «все участники преступления действовали умышленно», видоизменяется до утверждения «большинство из них…», затем до утверждения «отдельные…» и т. д.

Если в одних случаях под влиянием контраргументов пропонент стремится смягчить свою неоправданно резкую оценку, поскольку в таком виде ее легче защищать, то в других случаях наблюдается обратная тенденция, когда тезис противника стараются видоизменить в сторону усиления или расширения, поскольку в таком виде его легче опровергнуть. Например, если выдвигается тезис о необходимости усиления контроля и укрепления трудовой дисциплины в производственном коллективе, то противник такого предложения стремится изобразить автора ярым сторонником голого администрирования, недооценивающего фактор убеждения. Здесь частичная подмена тезиса выражается в необоснованной перестановке акцентов в процессе аргументации. Очевидно, возможности для логически не оправданных отклонений значительно сокращаются, если соблюдаются правила определенности, ясности и неизменности тезиса.

2. Правила и ошибки по отношению к аргументам

Логическая состоятельность и доказательное значение рассуждения во многом зависят от качества исходного фактического и теоретического материала — убеждающей силы аргументов.

Процесс аргументации предполагает предварительный анализ имеющегося фактического материала, статистических обобщений, свидетельств очевидцев, научных данных и т. п. Слабые и сомнительные аргументы отбрасываются, наиболее веские синтезируются в стройную и непротиворечивую систему доводов.

Предварительная работа проводится при этом с учетом особой стратегии и тактики аргументации. Под тактикой имеется в виду поиск и отбор таких аргументов, которые окажутся наиболее убедительными для данной аудитории, учитывая возрастные, профессиональные, культурно-образовательные и другие ее особенности. Выступления на одну и ту же тему перед составом суда, работниками жилищно-эксплуатационной конторы, дипломатами, школьниками, работниками театра или молодыми учеными будут различаться не только стилем, глубиной содержания, психологическим подходом, но также типом и характером аргументации, в частности особым подбором наиболее действенных, т. е. близких, понятных и убедительных аргументов.

Решение стратегической задачи аргументации определяется выполнением следующих требований, или правил, в отношении доводов: (1) достоверность аргументов; (2) автономное от тезиса обоснование; (3) непротиворечивость; (4) достаточность.

Рассмотрим эти правила и ошибки, возникающие при их нарушении.

(1) Требование достоверности, т. е. истинности и доказанности аргументов, определяется тем, что они выступают логическими основаниями, опираясь на которые, выводят тезис. Сколь бы вероятными ни были доводы, из них может следовать лишь правдоподобный, но не достоверный тезис.

Доводы выполняют роль фундамента, на котором строится аргументация. Если в фундамент рассуждения кладут непроверенные или сомнительные факты, то ставится под угрозу весь ход аргументации. Опытному критику достаточно поставить под сомнение один или несколько доводов, как рушится вся система рассуждений и тезис выступающего выглядит как произвольный и декларативный. Об убедительности такого рассуждения не может быть и речи.

Нарушение указанного логического правила приводит к двум ошибкам. Одна из них — принятие за истину ложного аргумента — называется «основное заблуждение» (error fundamentalist).

Причины такой ошибки — использование в качестве аргумента несуществующего факта, ссылка на событие, которое в действительности не имело места, указание на несуществующих очевидцев и т. п. Такое заблуждение называется основным потому, что подрывает главнейший принцип доказательства — убедить в правильности такого тезиса, который покоится не на любом, а лишь на твердом фундаменте из истинных положений.

Особо опасно «основное заблуждение» в судебно-следственной деятельности, где ложные показания заинтересованных лиц — свидетелей или обвиняемого, неправильно проведенное опознание личности, вещей или трупа — приводят в отдельных случаях к судебным ошибкам — наказанию невиновного либо к оправданию действительного преступника.

Другая ошибка — «предвосхищение основания» (petitio principii). Она заключается в том, что в качестве аргументов используются недоказанные, как правило, произвольно взятые положения: ссылаются на слухи, на ходячие мнения или высказанные кем-то предположения и выдают их за аргументы, якобы обосновывающие основной тезис. В действительности же доброкачественность таких доводов лишь предвосхищается, но не устанавливается с несомненностью.

(2) Автономное обоснование аргументов. Доводы должны быть истинными. Поэтому, прежде чем обосновывать тезис, следует доказать аргументы. При этом для доводов находят основания, не обращаясь к тезису. Иначе может получиться, что недоказанным тезисом обосновываются недоказанные аргументы. Эта ошибка называется «круг в демонстрации» (circulus in demonstrando).

(3) Требование непротиворечивости аргументов вытекает из логической идеи, согласно которой из противоречия формально следует все что угодно — и тезис пропонента, и антитезис оппонента. Содержательно же из противоречивых оснований с необходимостью не вытекает ни одно положение.

В судебно-следственной деятельности нарушение этого требования может выражаться в том, что при неквалифицированном подходе к обоснованию решения по гражданскому делу или обвинительного приговора по уголовному делу ссылаются на противоречащие друг другу фактические обстоятельства: противоречивые показания свидетелей и обвиняемых, не совпадающие с фактами заключения экспертов.

(4) Требование достаточности аргументов связано с логической мерой — в своей совокупности доводы должны быть такими, чтобы из них по правилам логики в необходимости следовал доказываемый тезис.

Правило достаточности аргументов проявляется по-разному, в зависимости от используемых в процессе обоснования различных видов умозаключений. Так, недостаточность аргументации при обращении к аналогии проявляется в малом числе сходных для сравниваемых явлений признаков. Неубедительным будет и индуктивное обобщение, если исследованные случаи не отражают особенностей образца.

Отклонения от требований достаточности аргументов неуместны ни в ту, ни в другую сторону. Доказательство несостоятельно, когда отдельными фактами пытаются обосновать широкий тезис — обобщение в этом случае будет «слишком широким или поспешным».

Не всегда дает положительные результаты принцип «чем больше аргументов, тем лучше». Трудно признать убедительным рассуждение, когда, стремясь во что бы то ни стало доказать тезис, увеличивают число аргументов, полагая, что тем самым надежнее подтверждают его. Действуя таким образом, легко совершить логическую ошибку «чрезмерного доказательства», когда незаметно для себя берут явно противоречащие друг другу доводы. Аргументация в таком случае будет всегда нелогичной или чрезмерной, по принципу «кто много доказывает, тот ничего не доказывает».

При поспешном, не всегда продуманном анализе фактического материала встречается использование и такого аргумента, который не только не подтверждает, а, наоборот, противоречит тезису выступающего. В этом случае говорят, что пропонент использовал «самоубийственный довод».

Наилучшим принципом убедительного рассуждения является правило: лучше меньше, да лучше, т. е. все относящиеся к обсуждаемому тезису факты и положения должны быть тщательно взвешены и отобраны, чтобы получить надежную и убедительную систему аргументов.

Достаточность аргументов следует расценивать не в смысле их количества, а с учетом их весомости. При этом отдельные, изолированные аргументы, как правило, обладают малым весом, ибо допускают различное истолкование. Иное дело, если используется ряд доводов, которые взаимосвязаны и подкрепляют друг друга. Вес такой системы аргументов будет выражаться не их суммой, а произведением составляющих. Не случайно говорят, что изолированный факт весит, как перышко, а несколько связанных фактов давят с тяжестью жернова.

3. Правила и ошибки демонстрации

Логическая связь аргументов с тезисом осуществляется в форме дедукции, индукции, аналогии. Логическая корректность демонстрации зависит от соблюдения правил соответствующих умозаключений.

1) Дедуктивный способ аргументации предполагает соблюдение ряда методологических и логических требований. К важнейшим из них относятся следующие.

(1) Точное определение или описание в большей посылке, выполняющей роль довода, исходного теоретического или эмпирического положения. Это дает возможность убедительно продемонстрировать научные позиции или практические соображения, которыми руководствуются при оценке конкретного события.

В судебном исследовании в качестве обобщающих доводов нередко выступают законоположения и статьи кодексов, на основе которых дается правовая оценка конкретным явлениям. Правильность такой оценки во многом зависит от точного и достоверного изложения самого закона, без всяких исключений и отклонений от официального текста.

(2) Точное и достоверное описание конкретного события, которое дано в меньшей посылке.

Точное описание события помогает отыскать среди теоретических положений нужное обобщение и правильно применить его к конкретному случаю. Несоблюдение этого правила нередко приводит к тому, что лишь приблизительно, «на глазок» выбирают соответствующее общее положение или явно ошибочную оценку конкретному событию.

Наиболее опасной ошибкой такого рода является догматическое применение верного для сугубо конкретной ситуации положения как безусловного и действующего при любых условиях.

Нарушение этого требования в судопроизводстве приводит к неправильной квалификации уголовных и гражданских правонарушений. При неточном описании меньшей посылки, в которой фиксируется знание о единичном событии или поступке, не исключается судебная ошибка — привлечение к ответственности невиновных лиц либо оставление безнаказанным действительного правонарушителя.

(3) Дедуктивная аргументация приводит к достоверному обоснованию тезиса при соблюдении структурных правил этой формы вывода, относящихся к терминам, количеству, качеству и логическим связям между посылками умозаключения. Это прежде всего правила категорических, условных, разделительных и смешанных форм силлогизмов, которые изложены в главе о дедуктивных умозаключениях.

2) Индуктивный способ аргументации применяется, как правило, в тех случаях, когда в качестве доводов используются фактические данные.

Доказательное значение индуктивного обоснования зависит от устойчивой повторяемости свойств у однородных явлений. Чем больше наблюдается число благоприятных случаев и чем разнообразнее условия их отбора, тем основательнее индуктивная аргументация. Чаще всего индуктивное обоснование приводит лишь к проблематичным заключениям, т. к. свойственное отдельным объектам не всегда присуще группе явлений.

Особая предосторожность требуется в тех случаях, когда обращаются к индуктивному способу аргументации в социально-экономической области. Внешне сходные факты в социальной среде могут вызываться различными причинами, поэтому обобщению таких фактов должен предшествовать конкретный диалектический анализ их действительной природы, взаимосвязей и реальных причин возникновения. При игнорировании требований научной методологии о всесторонности и историчности подхода, конкретности истины и роли практики как основы познания и критерия истины индуктивное рассуждение может превратиться в опасную фактологию, не отражающую действительных причин исследуемых явлений.

Индуктивное рассуждение, в котором не ограничиваются перечислением, а поднимаются до уровня существенного обобщения, ценно тем, что в этом случае происходит объединение индуктивного и дедуктивного способов обоснования, а это является наиболее действенным методом аргументации. Его убеждающая сила состоит в том, что ссылаются на конкретные примеры и факты реальной жизни в сочетании с дедуктивным рассуждением, в котором используются эмпирические обобщения и законы науки.

3) Аргументация в форме аналогии применяется в случае уподобления единичных событий и явлений. При обращении к аналогии надо соблюдать следующие правила этого умозаключения.

Во-первых, аналогия состоятельна лишь тогда, когда два явления сходны между собой не в любых, а лишь в существенных признаках.

Во-вторых, при уподоблении двух явлений или событий следует учитывать различия между ними. Если два явления существенно отличаются друг от друга, то, несмотря на наличие сходных признаков, их нельзя уподоблять. Аналогия в этом случае будет несостоятельной.

Поскольку аналогия общественно-исторических явлений не всегда дает безусловные и окончательные заключения, из этого следует, что ею можно пользоваться в качестве дополнения к дедуктивному или индуктивному обоснованию

Ошибки в демонстрации, обусловленные отсутствием логической связи между аргументами и тезисом.

В публичных выступлениях бывают случаи, когда для обоснования своей мысли оратор цитирует источники, приводит факты, ссылается на авторитетные мнения. Создается впечатление, что его речь достаточно аргументированна. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что концы с концами в рассуждении оратора не сходятся. Исходные положения — аргументы — логически «не склеиваются» с тезисом.

В общем виде отсутствие логической связи между аргументами и тезисом называют ошибкой «мнимого следования» (non sequitur).

Мнимое следование часто возникает по причине несоответствия между логическим статусом посылок, в которых представлены аргументы, и логическим статусом суждения, выражающих тезис. Укажем на типичные случаи нарушения демонстрации безотносительно к видам умозаключений.

(1) Логический переход от узкой области к области более широкой. В аргументах, например, описывают свойства некоторого вида явлений, а в тезисе говорится о свойствах всего рода явлений, хотя известно, что не все признаки вида являются родовыми.

(2) Переход от сказанного с условием к сказанному безусловно. Оратор выставляет аргументы, которые считаются истинными при известных условиях, т. е. выражает их в форме условных суждений. Например, В признается истинным, если будет установлена истинность А. В процессе аргументации об этой условности забывают и приходят к выводу, что принятые аргументы с необходимостью обосновывают тезис, который формулируется в безусловной форме. Хотя условные аргументы могут с необходимостью обосновывать лишь условно принимаемый тезис.

(3) Переход от сказанного в определенном отношении к сказанному безотносительно. Так, мнимым будет следование в том случае, если, опираясь на проблематичные, пусть даже весьма вероятные доводы, пытаются обосновать достоверный тезис.

В общем виде несоответствие между аргументами и тезисом в случае мнимого следования проявляется в том, что логически слабыми аргументами (узкими, условными, относительными или проблематичными) пытаются обосновать логически более сильный тезис (широкий, безусловный, безотносительный или достоверный).

Ошибка мнимого следования имеет место и в тех случаях, когда для обоснования тезиса приводят логически не связанные с обсуждаемым тезисом аргументы. Среди множества такого рода уловок назовем следующие.

Аргумент к силе (aigumentum ad baculinum) — вместо логического обоснования тезиса прибегают к внелогическому принуждению — физическому, экономическому, административному, морально-политическому и другим видам воздействия.

Аргумент к невежеству (ad ignoratiam) — использование неосведомленности оппонента или слушателей и навязывание им мнений, которые не находят объективного подтверждения либо противоречат науке.

Аргумент к выгоде (ad crumenam) — вместо логического обоснования тезиса агитируют за его принятие потому, что так выгодно в морально-политическом или экономическом отношении.

Аргумент к здравому смыслу (ad judicium) используется часто как апелляция к обыденному сознанию вместо реального обоснования. Хотя известно, что понятие здравого смысла весьма относительно, нередко оно оказывается обманчивым.

Аргумент к состраданию (ad misericordiam) проявляется в тех случаях, когда вместо реальной оценки конкретного поступка взывают к жалости, человеколюбию, состраданию. К этому аргументу прибегают обычно в тех случаях, когда речь идет о возможном осуждении или наказании лица за совершенные проступки.

Аргумент к верности (a tuto) — вместо обоснования тезиса как истинного склоняют к его принятию в силу верности, привязанности, почтения и т. п.

Аргумент к авторитету (ipse dixit) — ссылка на авторитетную личность или коллективный авторитет вместо конкретного обоснования тезиса.

Соблюдение логических правил по отношению к тезису, демонстрации и аргументам обеспечивает выполнение стратегической задачи рационального рассуждения, которая выступает ведущим фактором убедительности процесса аргументации в научной и практической областях знаний.

Вопросы для самопроверки

1. Какие правила относятся к тезису аргументации и какие ошибки возникают в случае их нарушения?

2. Какие правила относятся к аргументам и демонстрации? Какие ошибки возникают при нарушении этих правил?

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

8.3. Ошибки и уловки, допускаемые в ходе аргументации

8.3. Ошибки и уловки, допускаемые в ходе аргументации

Аргументация в реальном споре, дискуссии и полемике происходит при воздействии психологических, нравственных, эстетических и иных средств убеждения. Такое взаимное переплетение разных средств и способов убеждения

10.2. О природе ценностей в аргументации

10.2. О природе ценностей в аргументации

Наряду с данными, подтверждающими аргументацию, в процессе убеждения немалое значение имеют те ценностные ориентации, на которые большей частью неявно опираются, с одной стороны, выступающий, который стремится обосновать свои

§ 4. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОШИБКИ В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ

§ 4. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОШИБКИ В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ

Ограничимся рассмотрением правил, относящихся к реальным определениям, наиболее употребимым в праве. Второе и третье из этих правил применимы и к номинальным определениям. Другие правила номинальных определений,

§ 6. ПРАВИЛА ДЕЛЕНИЯ. ОШИБКИ, ВОЗМОЖНЫЕ ПРИ ДЕЛЕНИИ

§ 6. ПРАВИЛА ДЕЛЕНИЯ. ОШИБКИ, ВОЗМОЖНЫЕ ПРИ ДЕЛЕНИИ

Обычно в учебниках логики формулируются лишь правила таксономического деления. Мы попытаемся распространить эти правила и на мереологическое деление.Правило 1. Деление должно быть соразмерным, т.е. в случае

§ 4. ПРАВИЛА АРГУМЕНТАЦИИ И КРИТИКИ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ОПРОВЕРЖЕНИЯ

§ 4. ПРАВИЛА АРГУМЕНТАЦИИ И КРИТИКИ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ОПРОВЕРЖЕНИЯ

В процессе аргументации и критики могут совершаться ошибки двух типов: умышленные и неумышленные. Умышленные ошибки называются софизмами, а лица, совершающие такие ошибки, — софистами. Софизмами

§ 4. Основные правила логического доказательства и ошибки, возможные при их нарушении

§ 4. Основные правила логического доказательства и ошибки, возможные при их нарушении

В процессе доказательства необходимо соблюдать правила по отношению к тезису, правила по отношению к аргументам и правила по отношению к демонстрации.Нарушение этих правил в

Правила и ошибки в доказательстве

Правила и ошибки в доказательстве

Правила, относящиеся к тезису1. Тезис должен быть логически определенным, ясным и точным. Это основное условие всякого спора. Необходимо точно определиться, о чем идет речь, чтобы не допускать путаницы, расплывчатости, неопределенности

В.Л.Васюков О не-фрегевской аргументации

В.Л.Васюков О не-фрегевской аргументации

1. Логика и аргументация

Включение раздела “теория аргументации” в стандартные учебники логики наводит на мысль, что многие (если не все) часто встречающиеся недостатки аргументации можно преодолеть с помощью логических

§ 5. ПОЛЯ АРГУМЕНТАЦИИ

§ 5. ПОЛЯ АРГУМЕНТАЦИИ

1. Понятие и состав полей аргументацииУчастники (субъекты) аргументации — пропонент, оппонент и аудитория — при обсуждении спорных проблем придерживаются различных взглядов относительно тезиса и антитезиса, аргументов и способов

§ 4. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОШИБКИ В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ

§ 4. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОШИБКИ В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ

Ограничимся рассмотрением правил, относящихся к реальным определениям, наиболее употребимым в праве. Второе и третье из этих правил применимы и к номинальным определениям. Другие правила номинальных определений,

§ 6. ПРАВИЛА ДЕЛЕНИЯ. ОШИБКИ, ВОЗМОЖНЫЕ ПРИ ДЕЛЕНИИ

§ 6. ПРАВИЛА ДЕЛЕНИЯ. ОШИБКИ, ВОЗМОЖНЫЕ ПРИ ДЕЛЕНИИ

Обычно в учебниках логики формулируются лишь правила таксономического деления. Мы попытаемся распространить эти правила и на мереологическое деление.Правило 1. Деление должно быть соразмерным, т.е. в случае

§ 4. ПРАВИЛА АРГУМЕНТАЦИИ И КРИТИКИ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ОПРОВЕРЖЕНИЯ

§ 4. ПРАВИЛА АРГУМЕНТАЦИИ И КРИТИКИ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ОПРОВЕРЖЕНИЯ

В процессе аргументации и критики могут совершаться ошибки двух типов: умышленные и неумышленные. Умышленные ошибки называются софизмами, а лица, совершающие такие ошибки, — софистами. Софизмами

А. Правила по отношению к тезису. Возможные ошибки

А. Правила по отношению к тезису. Возможные ошибки

Первое правило: необходимо явно сформулировать тезис (в виде суждения, системы суждений, проблемы, гипотезы, концепции и т.д.). Это правило выражает главное условие эффективности аргументации и критики. Для его реализации

В. Правила по отношению к аргументам. Возможные ошибки

В. Правила по отношению к аргументам. Возможные ошибки

Первое правило: аргументы должны быть сформулированы явно и ясно.Для выполнения этого правила необходимо:(1) перечислить все аргументы; если в процессе аргументации от каких-то аргументов отказываются, изменяют

Глава III. Правила доказательства. Ошибки в доказательстве

Глава III. Правила доказательства. Ошибки в доказательстве

Как логическая операция доказательство может быть правильным и неправильным.Каким же требованиям оно должно удовлетворять, чтобы его цель была достигнута? В логике выработан ряд таких требований, которые

Что такое аргументация и для чего она нужна

Аргументация – это междисциплинарное знание о том, каким образом выводы могут быть сделаны из предпосылок посредством логических рассуждений. Эта область знаний предоставляет средства, с помощью которых люди защищают свои убеждения или личные интересы в рациональном диалоге.

В применении к программированию и IT в целом навыки аргументации могут помочь пройти интервью или, напротив, собеседовать кандидата на должность, согласовать техническое задание с заказчиком, обсудить варианты решения задачи с коллегами, или обосновать использование тех или иных средств в отчете.

Учитывая междисциплинарное и общее назначение теории аргументации, принципы построения и доказательства аргументов будут универсальны вне зависимости от задачи и контекста.

Компоненты аргументации

Существует много видов коммуникации с аргументацией. Но в качестве основных компонентов в построении аргументов чаще всего выделяют:

- понимание и определение аргументов и целей участников дискуссии;

- выявление предпосылок, из которых делаются выводы;

- установление «бремени доказательства», обязательства стороны в споре предоставить достаточные основания для своей позиции;

- тому кто несет «бремя доказательства» необходимо предоставить обоснованные, здравые и убедительные аргументы;

- выполнение бремени доказывания создает бремя возражений, которое предполагает выявление ошибок в аргументации оппонента.

В качестве примера тут можно вспомнить классический в риторике пример диалога «Ни один истинный шотландец»:

Аргумент: «Ни один шотландец не кладет сахар в кашу».

Ответ: «Но мой друг Ангус – шотландец, и он любит кашу с сахаром».

Опровержение: «Ах да, но ни один настоящий шотландец не кладет сахар в свою кашу».

В этом диалоге сначала предлагается тезис, который оспаривается собеседником, и, наконец, заявляющий предлагает модификацию тезиса.

Структура аргументов

Обычно аргумент имеет внутреннюю структуру, включающую следующее:

- тезис – набор гипотез или предпосылок;

- аргументы – метод рассуждения или логики;

- демонстрация – вывод или итог.

Аргумент может иметь одну или несколько предпосылок и один вывод.

Часто в качестве метода рассуждений используется классическая логика, чтобы вывод логически следовал из предположений. Но при этом, если набор допущений несовместим, то из несогласованности логически может следовать что угодно. Поэтому принято настаивать на том, чтобы набор допущений был непротиворечивым.

Рассмотрение ситуации

Прежде чем обратиться непосредственно к аргументации, стоит всесторонне рассмотреть ситуацию, по отношению к которой вы собираетесь выдвинуть тот или иной тезис. В частности, полезно будет ответить на следующие вопросы.

- Какова моя роль в данной дискуссии? Веб-разработчик в фирме такой-то.

- Какая тема сообщения? Сайт часто падает, потому что бэкенд не справляется.

- Какова цель сообщения? Убедить руководителя выделить средства на исправление бэкенда.

- Какой канал общения я использую? Пишу развернутое письмо с описанием проблемы и вариантами решения.

- Что представляет собой аудитория? Как убедить этого человека? Руководитель не хочет тратить много денег, поэтому уговорить можно, предложив решение с минимальным бюджетом.

- Каков контекст? Если сайт перестанет справляться, фирма начнет нести убытки, а меня уволят.

Этот этап, хоть и является необязательным, но может значительно помочь в подготовке к ведению дискуссии.

Обращение к аудитории и типы диалогов

Вне зависимости от вашей целей всегда стоит помнить, что аргументы, которые вы приводите, воспринимаются живым человеком. Он может иметь отличные от вас взгляды на тот или иной вопрос. Понимание взглядов, принципов и целей аудитории всегда поможет лучше подобрать тезисы и донести свою позицию.

Скажем, в условной ситуации из прошлой части, руководитель может вообще не понимать разницу между бэкендом и фронтендом, и считать, что вы просто пытаетесь выбить из него денег. Пояснение текущей ситуации и технических особенностей процесса в данном случае становиться «бременем доказательства» для веб-разработчика.

Классическая риторика предписывает три способа обращения к аудитории:

- апелляция к этосу – означает установление доверия путем цитирования авторитетных источников, предоставления фактических доказательств и справедливого представления проблемы с использованием этических норм;

- апелляция к логотипам – означает предоставление ясного мышления и веских аргументов в поддержку заявлений с использованием логики;

- апелляция к пафосу – означает убеждение через эмоциональное сочувствие, сопереживание.

Выяснив, какова наша аудитория и/или оппонент, рассмотрим основные типы диалогов по их целям.

- Диалог убеждения направлен на разрешение конфликтных точек зрения различных позиций.

- Переговоры направлены на разрешение конфликта интересов путем сотрудничества и заключения сделок.

- Исследование направлено на устранение общего невежества путем роста знаний.

- Обсуждение направлено на удовлетворение потребности в действиях путем принятия решения.

- Поиск информации направлен на уменьшение неосведомленности одной стороны путем запроса информации у другой стороны, которая может что-то знать.

- Эристика стремится разрешить ситуацию антагонизма посредством словесной борьбы.

Тут перечислены лишь некоторые формальные типы диалогов. В реальной жизни участники диалога могут преследовать сразу несколько целей. Их понимание поможет продуктивнее вести дискуссию.

Какие бывают доказательства

После изучения ситуации и аудитории переходим к поиску и представлению аргументов. Условно аргументы можно разделить на три вида:

- заявление об истине указывает на то, что вы верите в то, что что-то является правдой или нет;

- заявление о ценности указывает на ценность, которую вы приписываете чему-то;

- заявление о политике говорит о том, что, по вашему мнению, следует или не следует делать.

Сбор аргументов тоже условно можно разделить на несколько направлений.

- Факты и статистика связывают ваше утверждение с конкретными реалиями.

- Причины и результаты показывают причины и следствия ситуации.

- Примеры и аналогии позволяют сделать аргумент и позицию более понятной, проиллюстрировать свою мысль.

- Цитаты позволяют апеллировать к эмоциональному опыту аудитории, использовать чужой авторитет.

В общих ситуациях рекомендуется опираться в первую очередь на факты и причинно-следственную связь, как на более твердые логические аргументы. Примеры, аналогии и цитаты лучше приводить лишь в качестве второстепенных аргументов, подтверждающих тезис.

Пример: Нам просто необходимо купить новый сервер, так как системный блок на базе Pentium 2 собранный на коленке в 2002 году и подключенный к интернету через dial-up модем со скоростью 45 кбит/с ну никак не может поддерживать 10 тысяч посетителей одновременно. Ведь как говорил Сократ: «Подобает основанию дома и корабля быть крепким, но также и дела началу справедливым и верным быть».

То есть, вначале мы апеллируем к фактам, низкая скорость, устаревшее оборудование, и лишь потом приводим в качестве аналогии цитату Сократа. А не наоборот.

Типичные ошибки в аргументации

Подбирая и прорабатывая аргументацию, можно совершить ряд ошибок, которые сделают ваши аргументы слабее. Приведем тут ряд типичных ошибок:

- поспешное обобщение;

- предвзятость;

- ложная аналогия;

- слабые схемы аргументов;

- смешение свойств целого и частей;

- ложная ассоциация;

- доведение до абсурда возможных негативных последствий;

- подмена понятий;

- сведение аргументации оппонента к чему-то универсально осуждаемому;

- эксплуатация двусмысленных выражений.

Эти ошибки могут быть легко замечены внимательным оппонентом и использованы против вас для опровержения вашей позиции.

Как развивать навыки аргументации на практике

Лучшим способом развития навыков аргументации считается практика.

- Чаще вступайте в дискуссии и обсуждения.

- Постарайтесь иногда становится на сторону оппонента, хотя бы мысленно.

- Используйте прием «адвокат дьявола», когда вы логически отстаиваете в беседе позицию, которую на самом деле не разделяете.

- Больше читайте.

- Тренируйте логическое мышление.

- Практикуйте метод Сократа.

- Просто чаще общайтесь с людьми.

Коммуникативные навыки имеют большое значение в современной информационной экономике, и развитие этих навыков может пригодиться в различных сферах жизни.

***

Материалы по теме

- Спорим, вы не сможете решить эту задачу с собеседования в Google

- Общение с тимлидом: рабочие правила построения диалога

- ТОП-13 ошибок начинающего программиста

Самые распространенные логические ошибки

Уровень сложности

Простой

Время на прочтение

11 мин

Количество просмотров 37K

Логическая ошибка — это ошибка, допущенная в связи с нарушением логической правильности умозаключений.

Всякий раз, когда я просматриваю внутренний документ о принятии решения, предложение о стратегическом развитии, отчет об эксперименте, инвестиционную декларацию или какой-либо другой документ, который может оказать значительное влияние на результаты деятельности компании, я проверяю, имеет ли аргумент смысл с точки зрения логики.

Другими словами, я исследую, подтверждается ли вывод предшествующими ему утверждениями и посылками. Любые противоречия и несоответствия я продолжаю изучать дальше. Изучение логических ошибок помогает развить мышление и навыки аргументации.

School of Thought проделала отличную работу, описав на простом английском языке 24 наиболее распространенные логические ошибки. Их можно изучить на их интерактивном сайте или в этой статье.

1. Подмена тезиса

Эта логическая ошибка основана на искажении одного из аргументов оппонента и последующем его опровержении.

Преувеличивая, искажая или просто подменяя аргументы оппонента, гораздо легче представить свою собственную позицию как разумную, но такая нечестность негативно сказывается на рациональности дискуссии.

Пример: Уилл высказал мнение, что необходимо вкладывать больше денег в здравоохранение и образование. Уоррен сказал в ответ, что он удивлен тем, насколько же Уилл ненавидит страну, что хочет оставить ее беззащитной, сократив военные расходы.

2. Корреляция не равно причинно-следственная связь

Предположение, что реальная или предполагаемая связь между вещами означает, что одно является причиной другого.

Многие путают корреляцию (то, что происходит вместе или последовательно) с причинно-следственной связью (при которой одно вызывает другое). Иногда корреляция является случайной, или же она может быть обусловлена общей причиной.

Пример: Роджер утверждает, указывая на причудливую диаграмму, что последние несколько столетий температура повышалась, в то же время количество пиратов уменьшалось. Из чего следует, что пираты способствуют похолоданию, а глобальное потепление — это обман.

3. Апелляция к эмоциям

Попытка манипулировать эмоциональной реакцией вместо использования обоснованных и убедительных аргументов.

Апелляция к эмоциям предполагает обращение к эмоциям оппонента: страху, зависти, злости, жалости, гордости и т. д. Важно отметить, что иногда логичный аргумент может вызвать эмоции или включать в себя эмоциональный аспект. Проблема и ошибка возникают, когда эмоции используются вместо логического аргумента или для сокрытия того факта, что для подтверждения позиции не существует убедительных рациональных причин. Все люди, кроме социопатов, подвержены влиянию эмоций, и поэтому апелляция к эмоциям — очень распространенная и эффективная тактика построения аргументации. Но в конечном итоге она несовершенна и нечестна.

Пример: Люк не хотел есть овечьи мозги с рубленой печенью и брюссельской капустой. На что отец сказал ему подумать о бедных голодающих детях в странах третьего мира, у которых вообще нет никакой еды.

4. Аргумент от заблуждения

Предположение о том, что поскольку утверждение было плохо аргументировано, или было допущено заблуждение, то само утверждение должно быть неверным.

Вполне реально сделать ложное утверждение и при этом логически обосновать его, так же как возможно сделать истинное утверждение и обосновать его с помощью различных заблуждений и плохих аргументов.

Пример: Алиса поняла, что Аманда совершила ошибку в аргументации, когда утверждала, что нужно есть здоровую пищу, потому что диетолог сказал, что это популярно. Поэтому Алиса парировала, что нужно есть двойные чизбургеры с беконом каждый день.

5. Тенденциозность / «скользкий уклон»

Утверждение, что если позволить случиться А, то в конце концов случится и Б, поэтому А не должно случаться.

Проблема такого рассуждения заключается в том, что оно позволяет избежать рассмотрения самого вопроса, а вместо этого переключает внимание на крайние неправдоподобные гипотезы. Поскольку нет никаких доказательств того, что такие крайние гипотезы произойдут на самом деле, эта ошибка близка к ошибке «апелляции к эмоциям», нагнетая страх. В результате рассматриваемое утверждение несправедливо опошляется необоснованными предположениями.

Пример: Колин Клозет утверждает, что если мы разрешим однополым парам вступать в брак, то в следующий раз мы разрешим людям жениться на своих родителях, машинах и даже обезьянах.

6. Апелляция к личности / «переход на личности»

Обращение к характеру или личным качествам оппонента как попытка подорвать его аргументацию, вместо указания на несостоятельность самого аргумента.

Апелляция к личности может принимать форму открытых нападок на кого-либо или более тонко выраженных сомнений в его характере или личных качествах как способ дискредитации аргументов. Результатом такой атаки может быть подрыв аргументов без необходимости вступать с оппонентом в диалог.

Пример: После того как Салли представила красноречивый и убедительный аргумент в пользу более справедливой системы налогообложения, Сэм спрашивает аудиторию, должны ли мы верить чему-либо от женщины, которая не замужем, однажды была арестована и странно пахнет.

7. Апелляция к лицемерию / «ты тоже»

Ответ на критику критикой, который помогает избежать необходимости отвечать на критику оппонента.

Латинское название “tu quoque” произносится как “too-kwo-kwee” и буквально переводится как «ты тоже»/«посмотри на себя». Эта ошибка также известна как апелляция к лицемерию/ханжеству. Обычно ее используют в качестве отвлекающего маневра — она снимает напряжение с того, кому приходится защищать свои аргументы, и вместо этого переключает внимание на критикующего.

Пример: Николь определила и сказала, что Ханна совершила логическую ошибку. Вместо того, чтобы ответить по существу ее утверждения, Ханна обвинила Николь в том, что та совершила ошибку ранее в их разговоре.

8. Невежество

При этой ошибке вы, если вам что-то показалось сложным для понимания или вы не знаете, как это работает, делаете вид, что это, скорее всего, неправда.

Сложные предметы для обсуждения, например, биологическая эволюция посредством естественного отбора, требуют определенного понимания, прежде чем человек сможет вынести обоснованное суждение об этом предмете. Ошибка обычно используется вместо этого понимания.

Пример: Кирк нарисовал рисунок рыбы и человека и с нескрываемой надменностью спросил Ричарда, действительно ли он считает нас настолько глупыми, чтобы поверить, что рыба каким-то образом превратилась в человека в результате случайных событий, происходящих с течением времени.

9. Ситуативная надстройка

Придумывание новых условий или исключений в случае, если утверждение оказалось ложным.

Люди — забавные существа и испытывают глупое отвращение к тому факту, что иногда ошибаются. Многие цепляются за старые убеждения вместо того, чтобы оценить преимущества возможности изменить свое мнение благодаря лучшему пониманию. Часто для этого используется пост-рационализация причины, по которой то, что они считали истинным, должно оставаться истинным. Обычно очень легко найти причину верить во что-то, что нас устраивает, и требуется честность и искренность с самим собой, чтобы исследовать собственные убеждения и мотивы, не попадая в ловушку оправдания существующих способов видения себя и окружающего мира.

Пример: Эдвард Джонс утверждал, что является экстрасенсом. Однако во время проверки в надлежащих условиях научного эксперимента его «способности» не проявились. Эдвард объяснил это тем, что для того, чтобы его способности работали, нужно в них верить.

10. Провокационный вопрос

Постановка вопроса, в который заложено предположение. На такой вопрос не получится ответить, не показавшись виноватым.

Ошибки с провокационным вопросом особенно эффективны для срыва рациональных дебатов из-за их подстрекательского характера — получатель такого вопроса вынужден защищаться и может показаться взволнованным или отстающим в дискуссии.

Пример: Грейс и Хелен обе влюблены в Брэда. Однажды, когда Брэд сидел в пределах слышимости, Грейс пытливым тоном спросила Хелен, не страдает ли она все еще от наркотической зависимости.

11. Бремя доказательства / негативное доказательство

Утверждение, что бремя доказывания лежит не на том, кто делает утверждение, а на том, кто его опровергает.

Бремя доказывания лежит на том, кто делает утверждение, и никто другой не обязан его опровергать. Неспособность или нежелание опровергнуть утверждение не делает его действительным.

Пример: Берт заявляет, что в этот самый момент на орбите вокруг Солнца между Землей и Марсом находится чайник, и поскольку никто не может доказать его неправоту, его утверждение является обоснованным.

12. Двусмысленность

Использование двойного смысла или языковой двусмысленности, чтобы ввести в заблуждение или исказить истину.

Часто использование двусмысленности, которая вводит в заблуждение, можно заметить за политиками. Впоследствии, если эта ситуация обращает на себя внимание, они в оправдание говорят, что технически это не было ложью. Двусмысленность квалифицируется как ошибка, потому что она по своей сути вводит в заблуждение.

Пример: Когда судья спросил обвиняемого, почему он не оплатил штраф за парковку, тот ответил, что он не должен был его оплачивать, поскольку на знаке было написано «Парковка здесь — это нормально» (англ. “Fine for parking here”), и поэтому он предположил, что парковаться здесь нормально.

13. Ошибка игрока / ложный вывод Монте-Карло

Убеждение, что в рамках статистически независимых явлений, таких как вращение колеса рулетки, случаются крупные удачи.

Можно сказать, что это распространенная ошибка помогла построить целый город в пустыне штата Невада. Хотя вероятность «сорвать куш» может быть низкой, каждое вращение колеса рулетки само по себе независимо от предыдущего. Поэтому, хотя вероятность того, что при подбрасывании монеты 20 раз подряд выпадет орел, может быть очень мала, шансы выпадения орла при каждом отдельном подбрасывании остаются 50/50, и на них не влияет то, что произошло раньше.

Пример: На колесе рулетки шесть раз подряд выпало красное, поэтому Грег думал, что почти наверняка следующим выпадет черное. При таком мышлении он вскоре потерял все свои сбережения, пострадав от экономической формы естественного отбора.

14. Распространенное заблуждение

Апелляция к популярности рассматриваемого объекта/явления/идеи.

Изъян этого аргумента в том, что популярность идеи не имеет никакого отношения к ее обоснованности. Если бы это было так, то Земля на протяжении большей части истории была бы плоской, чтобы соответствовать этому популярному убеждению.

Пример: Шамус, будучи пьяным, попросил Шона объяснить, почему столько людей верят в лепреконов, если они всего лишь старое глупое суеверие. Шон, однако, сам выпил слишком много «Гиннесса» и упал со стула.

15. Апелляция к авторитету

Предположение, что если авторитет убежден в состоятельности рассматриваемой идеи/явления, то это действительно должно быть правдой.

Важно отметить, что эта ошибка не должна использоваться для отрицания утверждений экспертов или научного консенсуса. Апелляция к авторитету не является веским аргументом, но и пренебрегать утверждениями экспертов, обладающих глубокими знаниями, неразумно, если у человека нет аналогичного уровня понимания и/или доступа к эмпирическим доказательствам. Однако вполне возможно, что мнение авторитетного лица или учреждения ошибочно. Поэтому авторитет, которым обладает такое лицо или учреждение, не имеет подлинного отношения к тому, правдивы их утверждения или нет.

Пример: Не в состоянии защитить свою позицию, что эволюция — это не факт, Боб говорит, что он знает ученого, который также сомневается в эволюции (и предположительно не является приматом).

16. Ошибка деления / от частного к целому

Предположение, что одна часть чего-то должна применяться ко всем или другим его частям; или что целое должно применяться к своим частям.

Часто, когда что-то верно для части, это также применимо и к целому, или наоборот. Но решающее различие заключается в том, существуют ли веские доказательства того, что это так. Поскольку мы склонны замечать закономерности в происходящем, есть риск стать предвзятыми и начать полагать, что закономерность существует там, где ее нет.

Пример: Дэниел был одаренным ребенком и любил логику. Он рассуждал, что атомы невидимы, и поскольку он сам состоит из атомов, он тоже невидим. К сожалению, несмотря на свои неординарные мыслительные способности, игру в прятки он проиграл.

17. Игнорирование контрпримера или апелляция к истинности / «Ни один настоящий шотландец»

Совершение апелляции к «правильности» как способ отбросить критику или недостатки аргумента.

При такой форме ошибочного рассуждения утверждение становится нефальсифицируемым, поскольку независимо от убедительности доказательств, человек просто меняет условия так, чтобы они не применялись к якобы «истинному» примеру. Подобная пост-рационализация — это способ избежать обоснованной критики своих аргументов.

Пример: Ангус заявляет, что шотландцы не кладут сахар в кашу, на что Лахлан указывает, что он шотландец и кладет сахар в кашу. В ярости, как настоящий шотландец, Ангус кричит, что ни один настоящий шотландец не кладет сахар в кашу.

18. Генетическая ошибка / ошибка происхождения

Оценка чего-либо как хорошего или плохого на основании того, откуда или от кого оно произошло.

Эта ошибка позволяет избежать необходимости приводить настоящие аргументы, переключая внимание на происхождение обсуждаемого предмета/явления. Это похоже на ошибку апелляции к личности: человек использует существующее негативное восприятие, чтобы выставить чей-то аргумент в плохом свете, не предоставляя реальную аргументацию, почему сам аргумент не заслуживает внимания.

Пример: Одного депутата в выпуске новостей обвинили в коррупции и получении взяток. На это он сказал, что нужно очень осторожно относиться к тому, что говорят в СМИ, потому что «все мы знаем, насколько они ненадежны».

19. Черно-белое

Представление только двух состояний как единственно возможных, хотя на самом деле вариантов существует больше.

Эта коварная тактика, известная также как ложная дилемма. Внешне она выглядит как логический аргумент, но при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что существует больше возможностей, чем представленный выбор «или-или». Бинарное черно-белое мышление не позволяет учесть множества различных переменных, условий и контекстов, в которых может существовать больше, чем только две представленные возможности. Это вводит в заблуждение и препятствует рациональному, честному обсуждению.

Пример: В рамках поддержки своего плана по ограничению прав граждан Верховный Лидер сказал людям, что они либо на его стороне, либо на стороне врага.

20. Предвосхищение основания

Использование кругового аргумента, в котором заключение включено в посылку.

Такая логически бессвязная аргументация часто возникает в ситуациях существования глубоко укоренившегося предположения, которое воспринимается как данность. Круговая аргументация плоха главным образом потому, что она не очень хороша.

Пример: Слово Зорбо Великого безупречно и совершенно. Мы знаем это, потому что так сказано в «Великой и непогрешимой книге лучших и самых истинных вещей Зорбо, которые безусловно верны и не должны подвергаться сомнению».

21. Апелляция к природе вещей

Утверждение, что все «естественное» обосновано, оправдано, неизбежно, хорошо или идеально.

Многие «естественные» вещи считаются «хорошими», и это может искажать наше мышление; но сама по себе естественность не делает что-то хорошим или плохим. Например, убийство может выглядеть вполне естественным, но это не означает, что оно хорошо или оправданно.

Пример: В город приехал знахарь и стал продавать различные природные средства, например, особую простую воду. Он сказал, что вполне естественно, что люди должны опасаться «искусственных» лекарств, таких как антибиотики.

22. Эпизодическое свидетельство (Anecdotal evidence)

Использование личного опыта или единичного частного примера вместо обоснованного аргумента.

Зачастую людям гораздо проще поверить чьему-то свидетельству, чем разбираться в сложных данных. Количественные научные показатели почти всегда более точны, чем личное восприятие и опыт, но мы склонны верить тому, что для нас осязаемо, и/или слову человека, которому мы доверяем, а не более «абстрактным» статистическим данным.

Пример: Джейсон сказал, что исследования это круто и все такое, но его дед выкуривал около 30 сигарет в день и прожил до 97 лет — так что не стоит верить всему, что вы читаете о мета-анализах методологически обоснованных исследований, демонстрирующих доказанные причинно-следственные связи.

23. Ошибка меткого стрелка

Подбор сходных данных и/или поиск закономерности, которые подтвердят предположение.

Это заблуждение было выведено после комичной истории: один стрелок беспорядочно стрелял по сараям, а затем рисовал мишени-«яблочки» в том месте, где было больше всего пулевых отверстий, тем самым создавая впечатление, что он действительно хорошо стреляет. Сходные данные иногда появляются, но это не обязательно указывает на наличие причинно-следственной связи.

Пример: Производители сахаросодержащих напитков ссылаются на результаты исследований, согласно которым из пяти стран, где сахаросодержащие напитки продаются больше всего, три входят в десятку самых здоровых стран Земли. Следовательно, сахаросодержащие напитки полезны для здоровья.

24. Апелляция к умеренности / ложный компромисс

Утверждение, что истиной должен быть компромисс или средняя точка между двумя крайностями.

В большинстве случаев истина действительно лежит между двумя крайними точками, но этот факт может исказить наше мышление: иногда что-то просто неправда и компромисс с ней — тоже неправда. Середина между правдой и ложью — это все равно ложь.

Пример: Холли утверждала, что прививки вызывают аутизм у детей, но ее научно подкованный друг Калеб сказал, что это утверждение было развенчано и доказано как ложное. Их подруга Элис предложила компромиссный вариант: прививки вызывают некоторый аутизм, но не всякий.

Знание о существовании логических ошибок (как говорится, «знай врага в лицо») является важной составляющей развитого критического мышления. Критическое мышление помогает принимать взвешенные решения как в личной жизни, так и в рабочих ситуациях, структурировать информацию и вести переговоры.

Также в принятии качественных решений нам помогает системное мышление. Применение этого навыка может быть сложным для менеджеров, особенно в контексте изменчивой деятельности людей. На открытом уроке мы рассмотрим инструменты, которые QA лиды могут использовать для выявления системных проблем и поиска их причин. На уроке подробно рассмотрим паттерны поведения систем, метод для поиска причин «5 почему» и CLD диаграммы (Casual Loop Diagrams). Записаться можно по ссылке.

Как думаете, какие логические ошибки не попали в этот список? Пишите в комментариях.

Перевела: Ксения Мосеенкова

Алёна Булатова

Эксперт по предмету «Психология»

Стать автором

Сущность понятия «аргументация», виды аргументов

Определение 1

Аргументация — это один из инструментов убеждения, который является наиболее приемлемым и эффективным в разрешении конфликтной ситуации.

Помимо того, аргументация — это один из этапов проведения переговоров. Основная задача аргументации — наиболее четкое и ясное изложений идей и предложений собеседнику с использованием конкретных доводов для склонения партнера по переговорам к вашей точке и зрения.

Аргументация является довольно непростой фазой переговоров, так как она требует высокой концентрации, подготовленности, тактичности и корректности, но в том числе и активности и напористости. Поэтому аргументацию можно назвать искусством ведения переговоров.

Выделяют несколько видов аргументов:

- сильные — это те аргументы, которые не вызывают сомнений и критики. Более того, наличие таких аргументов нельзя опровергнуть или проигнорировать. Как правило, в качестве таких аргументов можно выдвигать точные факты, законы, установленные документы, заключения экспертов

- средние — это те аргументы, которые могут вызывать сомнения и недоверие. Как правило, к такого рода аргументам относят: выводы, сделанные на основе малоизвестных или локальных источниках, непроверенных ссылках, на основе аналогий и примеров из жизни, метафор, тенденциозных процессов, неполных статистиках

- слабые — это те аргументы, которые никак не могут быть доказательством конкретной позиции. Однако такие аргументы неплохо влияют на дискредитацию оппонент

К таким аргументам можно отнести: выводы на основе сфабрикованных или подтасованных данных, на массиве догадок, домыслов или слухов.

Основные способы и ошибки аргументации

К основным способам аргументации можно отнести следующие:

- фундаментальный метод — это непосредственное и прямое обращение к партнеру по переговорам с презентацией имеющихся доводов, фактов и доказательств вашей позиции.

- метод сравнения — это метод, при котором используется некое показательное сравнение, способное убедить партнера по переговорам в несостоятельности его позиций. Для применения такого метода необходимо очень точно подобрать сравнение.

- метод “да — но” — это прием рассмотрения проблемного вопроса с нескольких сторон, в результате которого мы имеем возможность согласиться с какими-то из утверждений партнера, но также и найти в его позиции слабое место. Таким образом, формируется ощущение совместного поиска решения проблемной ситуации.

- метод противоречия — это прием, с помощью которого выявляются слабые места в позиции партнера по переговорам при условии непротиворечивости нашей позиции. Для применения такого метода необходима чрезвычайно хорошая подготовка аргументов, а также осведомленность относительно позиций собеседника и собственных позиций.

- метод извлечения выводов — это прием, с помощью которого мы излагаем частично аргументы, на основании которых делаем частичные выводы, постепенно ведущие нас к желаемой позиции

- метод «кусков» — это метод, при котором мы разделаем аргументы собеседника на сильные, средние и слабые и формируем контраргументы. Слабые и средние можно опустить вовсе в силу их сомнительности, а на сильные можно возразить.

- метод игнорирования — это метод, при котором выясняется, может ли быть приводимый партнером факт или довод опровергнут. Если нет, то его можно проигнорировать как несущественный.

«Логические правила аргументации» 👇

Очень важным моментом ведения аргументации является объединяющее начало, которое формируется через Мы-фразы. Это настраивает оппонента на партнерские отношения, ориентирует на поиск совместного решения, а также способствует принятию его нашей точки зрения. Чрезвычайно важно выслушивать сомнения и возражения партнера, уточнять их.

Основными ошибками в аргументации являются:

- Повторение собственных позиций и доводов без учета того, что собеседник уже выразил относительно них свои возражения и сомнения (так создается впечатление, что мы не слушаем партнера),

- Использование общих, пустых и многозначных фраз (это делает аргументацию бесплотной и слабой),

- Умалчивание важных и корневых моментов, которые впоследствии могут иметь серьезное значение,

- Использование слов и фраз, наделенных агрессивным, неуважительным или презрительным подтекстом,

- Игнорирование партнера, его вопросов, эмоциональных проявлений и состояний.

Основные правила использования аргументов

К числу основных правил использования аргументов относяся:

- Правило Гомера: очередность предоставления аргументов влияет на их убедительность. В связи с этим, выделяют особый порядок аргументов: сильный аргумент — средний — один самый сильный аргумент.

- Правило Сократа: если Вам нужно получить положительный отклик по какому-то вопросу, то желательно центральный вопрос поставить на 3 место в Вашем диалоге, предварительно задав собеседнику 2 простых вопроса, с которыми он без труда согласиться. Так, у Вас уже будет положительный бэкграунд, на котором собеседнику будет проще принять положительное решение

- Правило Паскаля: нельзя загонять собеседника в угол, нужно дать ему сохранить собственное достоинство и авторитет. В конфликте важно предложить собеседнику такой формат, приняв согласие с которым, он не потеряет свое достоинство и авторитет.

Важно помнить, что нельзя принижать также и собственное достоинство и самооценку: не стоит начинать с извинений, принижений, фраз неуверенности.

В диалоге очень важно начинать свою реплику со слов согласия с какой-то частью высказывания у собеседника, что формирует ощущение партнерства, а не вражды.

Очень важным моментом при обдумывании аргументации является предварительная подготовка. Для создания сильных аргументов необходимо набрать большой пул достоверных, точных и фактических данных: для этого важно знать сильные и слабые стороны собеседника и свои собственные, чтобы предвидеть аргументы собеседника и суметь их отразить.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме