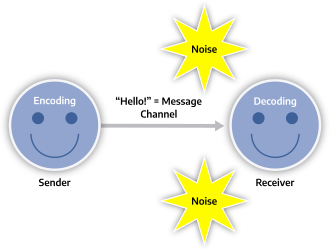

Models of communication are simplified representations of the process of communication. Most models try to describe both verbal and non-verbal communication and often understand it as an exchange of messages. Their function is to give a compact overview of the complex process of communication. This helps researchers formulate hypotheses, apply communication-related concepts to real-world cases, and test predictions. Despite their usefulness, many models are criticized based on the claim that they are too simple because they leave out essential aspects. The components and their interactions are usually presented in the form of a diagram. Some basic components and interactions reappear in many of the models. They include the idea that a sender encodes information in the form of a message and sends it to a receiver through a channel. The receiver needs to decode the message to understand the initial idea and provides some form of feedback. In both cases, noise may interfere and distort the message.

Models of communication are classified depending on their intended applications and how they conceptualize the process. General models apply to all forms of communication while specialized models restrict themselves to specific forms, like mass communication. Linear transmission models understand communication as a one-way process in which a sender transmits an idea to a receiver. Interaction models include a feedback loop through which the receiver responds after getting the message. Transaction models see sending and responding as simultaneous activities. They hold that meaning is created in this process and does not exist prior to it. Constitutive and constructionist models stress that communication is a basic phenomenon responsible for how people understand and experience reality. Interpersonal models describe communicative exchanges with other people. They contrast with intrapersonal models, which discuss communication with oneself. Models of non-human communication describe communication among other species. Further types include encoding-decoding models, hypodermic models, and relational models.

The problem of communication was already discussed in ancient Greece but the field of communication studies only developed into a separate research discipline in the middle of the 20th century. All early models were linear transmission models, like Lasswell’s model, the Shannon–Weaver model, Gerbner’s model, and Berlo’s model. For many purposes, they were later replaced by interaction models, like Schramm’s model. Beginning in the 1970s, transactional models of communication, like Barnlund’s model, were proposed to overcome the limitations of interaction models. They constitute the origin of further developments in the form of constitutive models.

Definition and function[edit]

Models of communication are representations of the process of communication. They try to provide a simple explanation of the process by highlighting its most basic characteristics and components.[2][3] Communication can be defined as the transmission of ideas. General models of communication try to describe all of its forms, including verbal and non-verbal communication as well as visual, auditory, and olfactory forms.[4] In the widest sense, communication is not restricted to humans but happens also among animals and between species. However, models of communication normally focus on human communication as the paradigmatic form.[5] They usually involve some type of interaction between two or more parties in which messages are exchanged.[6][7] The process as a whole is very complex, which is why models of communication only present the most salient features by showing how the main components operate and interact.[8] They usually do so in the form of a simplified visualization and ignore some aspects for the sake of simplicity.[9][10][11]

Some theorists, like Paul Cobley and Peter J. Schulz, distinguish models of communication from theories of communication. This is based on the idea that theories of communication try to provide a more abstract conceptual framework that is strong enough to accurately represent the underlying reality despite its complexity.[11] According to Frank Dance, there is no one fully comprehensive model of communication since each one highlights only certain aspects and distorts others. For this reason, he suggests that a family of different models should be adopted.[12]

Models of communication serve various functions. Their simplified presentation helps students and researchers identify the main steps of communication and apply communication-related concepts to real-world cases.[8][9] The unified picture they provide makes it easier to describe and explain the observed phenomena. Models of communication can guide the formulation of hypotheses and predictions about how communicative processes will unfold and show how these processes can be measured.[13][10] One of their goals is to show how to improve communication, for example, by avoiding distortions through noise or by discovering how societal and economic factors affect the quality of communication.[4]

Basic concepts[edit]

Many basic concepts reappear in the different models, like «sender», «receiver», «message», «channel», «signal», «encoding», «decoding», «noise», «feedback», and «context». Their exact meanings vary slightly from model to model and sometimes different terms are used for the same ideas. Simple models only rely on a few of these concepts while more complex models include many of them.[8][9][10]

The sender is responsible for creating the message and sending it to the receiver. Some theorists use the terms source and destination instead. The message itself can be verbal or non-verbal and contains some form of information.[9][14] The process of encoding translates the message into a signal that can be conveyed using a channel. The channel is the sensory route on which the signal travels. For example, expressing one’s thoughts in a speech encodes them as sounds, which are transmitted using air as a channel. Decoding is the reverse process of encoding: it happens when the signal is translated back into a message.[15][16][17] Noise is any influence that interferes with the message reaching its destination. Some theorists distinguish between environmental noise and semantic noise. Environmental noise distorts the signal on its way to the receiver. Semantic noise occurs during encoding or decoding, for example, when an ambiguous word in the message is not interpreted by the receiver as it was meant by the sender.[9][18] Feedback means that the receiver responds to the message by conveying some information back to the original sender.[9] Context consists in the circumstances of the communication. It is a very wide term that can apply to the physical environment and the mental state of the communicators as well as the general social situation.[19]

Classifications[edit]

Models of communication are classified in many ways and the proposed classifications often overlap. Some models are general in the sense that they aim to describe all forms of communication. Others are specialized: they only apply to specific fields or areas. For example, models of mass communication are specialized models that do not aim to give a universal account of communication.[20] Another contrast is between linear and non-linear models. Most early models of communication are linear models. They present communication as a unidirectional process in which messages flow from the communicator to the audience. Non-linear models, on the other hand, are multi-directional: messages are sent back and forth between participants. According to Uma Narula, linear models describe single acts of communication while non-linear models describe the whole process.[21][10][22]

Linear transmission model[edit]

Linear transmission models describe communication as a one-way process. In it, a sender intentionally conveys a message to a receiver. The reception of the message is the endpoint of this process. Since there is no feedback loop, the sender may not know whether the message reached its intended destination. Most early models were transmission models. Due to their linear nature, they are often too simple to capture the dynamic aspects of various forms of communication, such as regular face-to-face conversation.[9][23] By focusing only on the sender, they leave out the audience’s perspective. For example, listening usually does not just happen, but is an active process involving listening skills and interpretation.[24] However, some forms of communication can be accurately described by them, such as many types of computer-mediated communication. This applies, for example, to text messaging, sending an email, posting a blog, or sharing something on social media.[9][23][25] Some theorists, like Uma Narula, talk of «action models» instead of linear transmission models to stress how they only focus on the actions of the sender.[26] Linear transmission models include Aristotle’s, Lasswell’s, Shannon-Weaver’s and Berlo’s model.[22][27][28]

Interaction model[edit]

For interaction models, the participants in communication alternate the positions of sender and receiver. So upon receiving a message, a new message is generated and returned to the original sender as a form of feedback. In this regard, communication is a two-way process. This adds more complexity to the model since the participants are both senders and receivers and they alternate between these two positions.[9][23]

For interaction models, these steps happen one after the other: first, one message is sent and received, later another message is returned as feedback, etc. Such feedback loops make it possible for the sender to assess whether their message was received and had the intended effect or whether it was distorted by noise.[29] For example, interaction models can be used to describe a conversation through instant messaging: the sender sends a message and then has to wait for the receiver to react. Another example is a question/answer session where one person asks a question and then waits for another person to answer. Interaction models usually put more emphasis on the interactive process and less on the technical problem of how the message is conveyed at each step. For this reason, more prominence is given to the context that shapes the exchange of messages. This includes the physical context, like the distance between the speakers, and the psychological context, which includes mental and emotional factors like stress and anxiety.[9][23] Schramm’s model is one of the earliest interaction models.[30]

Transaction model[edit]

Transaction models depart from interaction models in two ways. On the one hand, they understand sending and responding as simultaneous processes. This can be used to describe how listeners use non-verbal communication, like body posture and facial expressions, to give some form of feedback. This way, they can signal whether they agree with the message while the speaker is talking. This feedback may in turn influence the speaker’s message while it is being produced. On the other hand, transactional models stress that meaning is created in the process of communication and does not exist prior to it. This is often combined with the claim that communication creates social realities like relationships, personal identities, and communities.[9][23][31] This also affects the communicators themselves on various levels, such as their thoughts and feelings as well as their social identities.[32]

Transaction models usually put more emphasis on contexts and how they shape the exchange of information. They are sometimes divided into social, relational, and cultural contexts. Social contexts include explicit and implicit rules about what form of message and feedback is acceptable. An example is that one should not interrupt people or that greetings should be returned. Relational contexts are more specific in that they concern the previous relationship and shared history of the communicators. This includes factors like whether the participants are friends, neighbors, co-workers, or rivals. The cultural context encompasses the social identities of the communicators, such as race, gender, nationality, sexual orientation, and social class.[9][33][34] Barnlund’s model is an influential early transaction model.[30]

Constitutive and constructionist[edit]

Constitutive models hold that meaning is «reflexively constructed, maintained, or negotiated in the act of communicating».[35] This means that communication is not just the exchange of pre-established bundles of information but a creative process, unlike the outlook found in many transmission models.[36][22] According to Robert Craig, this implies that communication is a basic social phenomenon that cannot be explained through psychological, cultural, economic, or other factors. Instead, communication is to be seen as the cause of other social processes and not as their result.[37] Constitutive models are closely related to constructionist models, which see communication as the basic process responsible for how people understand, represent, and experience reality. According to social constructionists, like George Herbert Mead, reality is not something wholly external but depends on how it is conceptualized, which happens through communication.[38]

Interpersonal and intrapersonal[edit]

Interpersonal communication is communication between two distinct persons, like when greeting someone on the street or making a phone call.[40][41][42] Intrapersonal communication, in contrast, is communication with oneself.[43][44] An example is a person thinking to themself that they should bring in the laundry from outside because it is about to rain.[45] Most models of communication focus on interpersonal communication by assuming that sender and receiver are distinct persons. They often explore how the sender encodes a message, how this message is transmitted and possibly distorted, and how the receiver decodes and interprets the message.[46]

However, some models are specifically formulated for intrapersonal communication. Many of them focus on the idea that intrapersonal communication starts with the perception of internal and external stimuli carrying information. These stimuli are processed and interpreted in various ways, for example, by classifying them and by ascribing symbolic meaning to them. Later steps include thinking about them, organizing information, and then encoding the ideas conceived this way in a behavioral response. This response can itself produce new stimuli and act as a form of feedback loop for continued intrapersonal communication.[47] Some models of communication try to provide a perspective that includes both interpersonal and intrapersonal communication in order to show how these two phenomena influence each other.[48][49][41]

Non-human[edit]

The discipline of communication studies and the models of communication proposed in it are not restricted to human communication. They include discussions of communication among other species, like non-human animals and plants. Models of non-human communication usually stress the practical aspects of communication, ie., what effects it has on behavior. An example is that communication provides an evolutionary advantage to the communicators.[51]

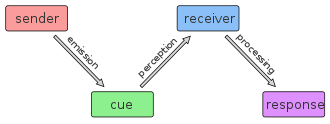

Some models of animal communication are similar to models of human communication in that they understand the process as an exchange of information. This exchange helps the communicators to reduce uncertainty and to act in a way that is beneficial to them.[52] A further approach is discussed in the manipulative model of animal communication. It argues that the central aspect of communication does not consist in the exchange of information but in causing changes to the behavior of other organisms. This influence provides primarily a benefit to the sender and does not need to involve the transmission of messages. In this way, the sender «exploits another animal’s … muscle power».[53] A slightly different approach focuses more on the cooperative aspect of communication and holds that both sender and receiver benefit from the exchange.[54] Models of plant communication usually understand communication in terms of biochemical changes and responses. According to Richard Karban, this process starts with a cue that is emitted by a sender and then perceived by a receiver. The receiver processes this information to translate it into some kind of response.[50][55][56]

Others[edit]

Additional classifications of communication models have been suggested. The term encoding-decoding model is used for any model that includes the phases of encoding and decoding in its description of communication. Such models stress that to send information, a code is necessary. A code is a sign system used to express ideas and interpret messages. Encoding-decoding models are sometimes contrasted with inferential models. For the latter, the receiver is not only interested in the information sent but tries to infer the sender’s intention behind formulating the message.[57][58][59]

Hypodermic models, also referred to as magic bullet theories, hold that communication can be reduced to the transfer of ideas, information, or feelings from a sender to a receiver. In them, the message is like a magic bullet that is shot by active senders at passive and defenseless receivers. They are closely related to linear transmission models and contrast with reception models, which ascribe an active role to the receiver in the process of communication and meaning-making.[60][61][62]

Relational models stress the importance of the relationship between communicators. For example, Wilbur Schramm holds that this relationship informs the expectations the participants bring to the exchange and the roles they play in it. These roles influence how the communicators try to contribute to the communicative goal. In the context of instruction, for example, the teacher’s role includes sharing and explaining information while the student’s role involves learning and asking clarifying questions.[63][64] Relational models also describe how communication affects the relationship between the communicators. For example, the communication between patient and hospital staff affects whether the patient feels cared for or dehumanized.[65] Relational models are closely related to convergence models.[64] For convergence models, the goal of communication is convergence: to reach a mutual understanding. Feedback plays a central role in this regard: effective feedback helps achieve this goal while ineffective feedback leads to divergence.[66][67]

Difference models emphasize the role of gender and racial differences in the process of communication. Some posit, for example, that men and women have different communication styles and aim to achieve different goals through communication.[68][69]

History[edit]

Communication was studied as early as Ancient Greece and one of the first models of communication is due to Aristotle.[2] However, the field of communication studies only developed in the 20th century into a separate research discipline. In its early stages, it often borrowed models and concepts from other disciplines, such as psychology, sociology, anthropology, and political science. But as it developed as a science, it started to rely more and more on its own models and concepts. Beginning in the 1940s and the following decades, many new models of communication were developed. Most of the early models were linear transmission models. For many purposes, they were replaced by non-linear models such as interaction, transaction, and convergence models.[4][6][70]

Aristotle[edit]

One of the earliest models of communication was given by Aristotle.[2][71] He speaks of communication in his treatise Rhetoric and characterizes it as a techne or an art.[72] His model is primarily concerned with public speaking and is made up of five elements: the speaker, the message, the audience, the occasion, and the effect.[71][73]

According to Aristotle’s communication model, the speaker wishes to have an effect on the audience, such as persuading them of an opinion or a course of action. The same message may have very different effects depending on the audience and the occasion. For this reason, the speaker should take these factors into account and compose their message accordingly.[71][73] Many of the basic elements of the Aristotelian model of communication are still found in contemporary models.[2]

Lasswell[edit]

Lasswell’s model is an early and influential model of communication. It was proposed by Harold Lasswell in 1948 and uses five questions to identify and describe the main aspects of communication: «Who?», «Says What?», «In What Channel?», «To Whom?», and «With What Effect?».[76][77][78] They correspond to five basic components involved in the communicative process: the sender, the message, the channel, the receiver, and the effect.[74][79][80] For a newspaper headline, those five components are the reporter, the content of the headline, the newspaper itself, the reader, and the reader’s response to the headline.[81] Lasswell assigns a field of inquiry to each component, corresponding to control analysis, content analysis, media analysis, audience analysis, and effect analysis.[82] The model is usually seen as a linear transmission model and was initially formulated specifically for mass communication, like radio, television, and newspapers. Nonetheless, it has been used in other fields, like new media.[75][79][83] Many theorists treat it as a universal model applying to any form of communication. It is widely cited as a model of communication but some theorists, like Zachary S. Sapienza et al, have raised doubts about this characterization and see it instead as a questioning device, a formula, or a construct.[75]

Lasswell’s model is often criticized due to its simplicity. An example is that it does not include an explicit discussion of vital factors such as noise and feedback loops. It also does not talk about the influence of physical, emotional, social, and cultural contexts.[75][78][79] These shortcomings have prompted some theorists to expand Lasswell’s model. For example, Richard Braddock published an extension in 1958 including two additional questions: «Under What Circumstances?» and «For What Purpose?».[75][84][85]

Shannon and Weaver[edit]

The Shannon–Weaver model is another early and influential model of communication.[10][32][87] It is a linear transmission model that was published in 1948 and describes communication as the interaction of five basic components: a source, a transmitter, a channel, a receiver, and a destination.[2][32][88] The source is responsible for generating the message. This message is translated by the transmitter into a signal, which is then sent using a channel. The receiver has the opposite function of the transmitter: it translates the signal back into a message, which is made available to the destination. The Shannon–Weaver model was initially formulated in analogy to how telephone calls work but is intended as a general model of all forms of communication. In the case of a landline phone call, the person calling is the source and their telephone is the transmitter translating the message into an electric signal. The wire acts as the channel. The person taking the call is the destination, and their telephone is the receiver.[32][89][90]

Claude Shannon and Warren Weaver categorize and address problems relevant to models of communication at three basic levels: technical, semantic, and effectiveness problems. They correspond to the issues of how to transmit the symbols in the message to the receiver, how these symbols carry meaning, and how to ensure that the message has the intended effect on the receiver.[90][91] Shannon and Weaver focus their attention on the technical level by discussing how noise can interfere with the signal. This makes it difficult for the receiver to reconstruct the source’s intention found in the original message. They try to solve this problem by making the message redundant so that it is easier to detect distortions.[92][93][94]

The Shannon–Weaver model has been influential in the fields of communication theory and information theory.[90][94] However, it has been criticized because it simplifies some parts of the communicative process. For example, it presents communication as a one-way process and not as a dynamic interaction of messages going back and forth between both participants.[10][22][95]

Newcomb[edit]

Newcomb’s model was first published by Theodore H. Newcomb in his 1953 paper «An approach to the study of communicative acts».[97][98] It is called the ABX model of communication since it understands communication in terms of three components: two parties (A and B) interacting with each other about a topic or object (X). A and B can be persons or groups, such as trade unions or nations. X can be any part of their shared environment like a specific thing or another person.[99][100][101] The ABX model differs from earlier models by focusing on the social relation between the communicators in the form of the orientations or attitudes they have toward each other and toward the topic.[98][102][103] The orientations can be favorable or unfavorable and include beliefs. They have a big impact on how communication unfolds. It is relevant, for example, whether A and B like each other and whether they have the same attitude towards X.[99][100][104]

Newcomb understands communication as a «learned response to strain» caused by discrepancies between orientations.[105] The social function of communication is to maintain equilibrium in the social system by keeping the different orientations in balance.[103] In Newcomb’s words, communication enables «two or more individuals to maintain simultaneous orientation to each other and towards objects of the external environment».[98] The orientations of A and B are subject to change and influence each other. Significant discrepancies between them, such as divergent opinions on X, cause a strain in the relation. In such cases, communication aims to reduce the strain and restore balance through the exchange of information about the object.[101][102][104] For example, if A and B are friends and X is someone both know, then equilibrium means that they have the same attitude towards X. However, there is a disequilibrium or strain if A likes X but B doesn’t. This creates a tendency for A and B to exchange information about X until they arrive at a shared attitude. The more important X is to A and B, the more urgent this tendency is.[103]

An influential expansion of Newcomb’s model is due to Westley and MacLean. They introduce the idea of asymmetry of information: the sender (A) is aware of several topics (X1 to X3) and has to compose the message (X’) to communicate to the receiver (B). B’s direct perception is limited to only a few of these topics (X1B).[99][107] Another addition is the inclusion of feedback (fBA) from the receiver to the sender.[102] Westley and MacLean also propose a further expansion to account for mass communication. For this purpose, they include an additional component, C, that has the role of a gatekeeper filtering the original message for the mass audience.[10][107][108]

Schramm[edit]

Schramm’s model of communication is one of the earliest interaction models of communication.[30][110][111] It was published by Wilbur Schramm in 1954 as a response to and an improvement over linear transmission models of communication, such as Lasswell’s model and the Shannon–Weaver model.[112][113] The main difference in this regard is that Schramm does not see the audience as passive recipients. Instead, he understands them as active participants that respond by sending their own message as a form of feedback.[33][111][114] Feedback forms part of many types of communication and makes it easier for the participants to identify and resolve possible misunderstandings.[33]

For Schramm, communication is based on the relation between a source and a destination and consists in sharing ideas or information.[116][117] For this to happen, the source has to encode their idea in symbolic form as a message.[30][118][119] This message is sent to the destination using a channel, such as sound waves or ink on paper.[33][118] The destination has to decode and interpret the message in order to reconstruct the original idea. The processes of encoding and decoding correspond to the roles of transmitter and receiver in the Shannon–Weaver model.[113] According to Schramm, these processes are influenced by the fields of experience of each participant. A field of experience includes past life experiences and affects what the participant understands and is familiar with.[33][120][121] Communication fails if the message is outside the receiver’s field of experience. In this case, the receiver is unable to decode it and connect it to the sender’s idea.[122][119][123] Other sources of error are external noise or mistakes in the phases of decoding and encoding.[124] Schramm holds that successful communication is about realizing an intended effect. He discusses the conditions for this to be possible. They include making sure that one has the receiver’s attention, that the message is understandable, and that the audience is able and motivated to react to the message in the intended way.[125][126]

In the 1970s, Schramm proposed modifications to his original model to take into account the discoveries made in communication studies in the preceding decades.[127][33][128] His new approach gives special emphasis to the relation between the participants. The relation determines the goal of communication and the roles played by the participants.[127][64][129]

Gerbner[edit]

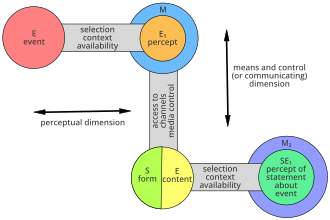

George Gerbner first published his model in his 1956 paper Toward a General Model of Communication.[130][131] It is a linear transmission model. It is based on the Shannon–Weaver model and Lasswell’s model but expands them in various ways.[132][131][133] It aims to provide a general account of all forms of communication.[134][135] One of its innovations is that it starts not with a message or an idea but with an event. The communicating agent perceives it and composes a message about it.[131][135]

For Gerbner, messages are not packages that exist prior to communication. Instead, the message is created in the process of encoding and is affected by the code and the channel. Gerbner assumes that the goal of communication is to inform another person about something they are unaware of.[135][136] He includes a total of ten essential components: (1) someone (2) perceives an event (3) and reacts (4) in a situation (5) through some means. This is done with the goal of (6) making available materials (7) in some form (8) and context (9) conveying content (10) of some consequence.[133][137] Each of these components corresponds to a different area of study. For example, communicator and audience research studies the first component while perception research is concerned with the second component. In Gerbner’s example, «a man notices a house burning across the street and shouts ‘Fire!‘«. In this case, «someone» corresponds to the man and the perceived event is the burning house. Other components include his voice (means) and the fire (conveyed content).[138]

The relation between message and reality is of central importance to Gerbner.[134][132][133] For this reason, his model includes two dimensions. The horizontal dimension corresponds to the relation between communicator and event. The vertical dimension corresponds to the relation between communicator and message.[140] Communication starts in the horizontal dimension with an event perceived by the sender. The next step happens in the vertical dimension, where the percept is translated into a signal containing the message. The message has two key aspects: content and form. The content is the information about the event. The last step belongs again to the horizontal dimension: the audience perceives and interprets the message about the event.[134][132][131]

All these steps are creative processes that select some features to be included.[131] For example, the event is never perceived in its entirety. Instead, the communicator has to select and interpret its most salient features. The same happens when encoding the message: the percept is usually too complex to be fully communicated and only its most significant aspects are expressed. Selection also concerns the choice of the code and channel to be used. The availability of a channel differs from person to person and from situation to situation. For example, many people do not have access to mass media, like television, to send their message to a wide audience.[132][136] Gerbner’s emphasis on the relation between message and reality has been influential for subsequent models of communication. However, Gerbner’s model still suffers from many of the limitations of the earlier models it is based on. An example is the focus on the linear transmission of information without an in-depth discussion of the role of feedback loops. Another issue concerns the question of how meaning is created.[132][135][141]

Berlo[edit]

Berlo’s model is a linear transmission model of communication. It was published by David Berlo in 1960 and was influenced by earlier models, such as the Shannon–Weaver model and Schramm’s model.[144][145][146] It is usually referred to as the Source-Message-Channel-Receiver (SMCR) model because of its four main components (source, message, channel, and receiver).[147][148] Each of these components is characterized by various aspects and the main focus of the model is a detailed discussion of each of them. For Berlo, all forms of communication are attempts to influence the behavior of the receiver. To do so, the source has to express their purpose by encoding it into a message.[149][150][151] This message is sent through a channel to the receiver, who has to decode it in order to understand it and react to it.[147][152] Communication is successful if the reaction of the receiver matches the purpose of the source.[153][152]

Berlo’s main interest in discussing the components and their aspects is to analyze their impact on successful communication.[153][152] Source and receiver are usually persons but can also be groups or institutions.[154] On this level, Berlo identifies four features: communication skills, attitudes, knowledge, and social-cultural system.[155][156][157] Communication skills are primarily the ability of the source to encode messages and the ability of the receiver to decode them. The attitude is the positive or negative stance that source and receiver have toward themselves, each other, and the discussed topic. Knowledge stands for the understanding of the topic and the social-cultural system includes background beliefs and social norms common in the culture and social context of the communicators.[158][154] Generally speaking, the more source and receiver are alike in regard to these factors, the more likely successful communication is.[143][152][154] Communication may fail, for example, if the receiver lacks the decoding skills necessary to understand the message or if the source has a demeaning attitude toward the receiver.[159][154]

For the message, the main factors are code, content, and treatment, each of which can be analyzed in terms of its structure and its elements. The code is the sign system used to express the message, like a language. The content is the idea or information expressed in the message. Choosing an appropriate content and the right code to express it matters for successful communication. Berlo uses the term treatment to refer to this selection. It reflects the style of the source as a communicator. The channel is the medium and process of how the message is transmitted.[160][154] Berlo analyzes it mainly based on the five senses used to decode messages: seeing, hearing, touching, smelling, and tasting.[161][148][156] The SMCR model has inspired subsequent theorists.[147] However, it is often criticized based on its simplicity because it does not discuss feedback loops and because it does not give enough emphasis on noise and other barriers to communication.[147][148][154]

Dance[edit]

Frank Dance’s helical model of communication was initially published in his 1967 book Human Communication Theory.[162][163][164] It is intended as a response to and an improvement over linear and circular models by stressing the dynamic nature of communication and how it changes the participants. Dance sees the fault of linear models as their attempt to understand communication as a linear flow of messages from a sender to a receiver. According to him, this fault is avoided by circular models, which include a feedback loop through which messages are exchanged back and forth. Dance criticizes the circular approach by holding that it «suggests that communication comes back, full circle, to exactly the same point from which it started».[10][163][165]

Dance holds that a helix is a more adequate representation of the process of communication since it implies that there is always a forward movement. It shows how the content and structure of earlier communicative acts influence the content and structure of later communicative acts. In this regard, communication has a lasting effect on the communicators and evolves continuously as a process. The upward widening movement of the helix represents a form of optimism by seeing communication as a means of growth, learning, and improvement.[163][164] The basic idea behind Dance’s helical model of communication is also found in education theory in the spiral approach proposed by Jerome Bruner.[165] Dance’s model has been criticized based on the claim that it focuses only on some aspects of communication but does not provide a tool for detailed analysis.[163]

Barnlund[edit]

Barnlund’s model is an influential transactional model of communication first published in 1970.[166][167][168] Its goal is to avoid the inaccuracies of earlier models and account for communication in all its complexity. This includes dismissing the idea that communication is defined as the transmission of ideas from a sender to a receiver.[9][166] For Barnlund, communication «is the production of meaning, rather than the production of messages».[31] He holds that the world and its objects lack meaning on their own. They are only meaningful to the extent that people interpret them and assign meaning to them by engaging in the processes of decoding and encoding. In doing so, people try to decrease uncertainty and arrive at a shared understanding.[167][169][170]

Barnlund’s model rests on a set of basic assumptions.[171][172] For Barnlund, any activity that creates meaning is a form of communication.[169] He sees communication as dynamic because meaning is not fixed but depends on the human practice of interpretation, which is itself subject to change. Communication is continuous in the sense that it does not have a beginning or an end: people decode cues and encode responses all the time, even when no one else is present. For Barnlund, communication is also circular because there is no clear division between sender and receiver as found in linear transmission models.[173] It is irreversible due to the diverse effects it has on the communicators that cannot be undone.[166][167][174] It is also complex since many components are involved and many factors influence how it unfolds.[170][175] Because of its complexity, communication is unrepeatable: it is not possible to control all these factors to exactly repeat a previous exchange. This is not even the case when the same communicators exchange the same messages.[166][167][176]

Barnlund’s model is based on the idea that communication consists of decoding cues by ascribing meaning to them and encoding appropriate responses to them.[170][172][177] Barnlund distinguishes between public, private, and behavioral cues. Public cues are accessible to anyone in the situation, such as a tree in a park or a table in a room. Private cues are only available to one person, like a coin in one’s pocket or an itch on one’s wrist. Behavioral cues are under the control of the communicators and constitute the main vehicles of communication. They include verbal behavior, like discussing a business proposal, and non-verbal behavior, like raising one’s eyebrows or sitting down in a chair.[170][178][179] Barnlund’s model has been influential, both for its innovations and for its criticisms of earlier models.[166][172] Some objections to it include that it is not equally useful for all forms of communication and that it does not explain how exactly meaning is produced.[167]

References[edit]

Citations[edit]

- ^ Fujishin 2009, p. 8.

- ^ a b c d e Ruben 2001, Models Of Communication.

- ^ West 2010.

- ^ a b c Narula 2006, p. 1–8, Introduction.

- ^ UMN staff 2013, 1.1 Communication: History and Forms.

- ^ a b Chandler & Munday 2011, p. 60, communication models.

- ^ Craig 1999.

- ^ a b c Narula 2006, p. 10–12, 23–25, 1. Basic Communication Models.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p UMN staff 2013, 1.2 The Communication Process.

- ^ a b c d e f g h McQuail 2008, p. 3143–9, Models of communication.

- ^ a b Cobley & Schulz 2013, p. 7–10, Introduction.

- ^ Narula 2006, p. 23, 1. Basic Communication Models.

- ^ Narula 2006, p. 23–25, 1. Basic Communication Models.

- ^ Steinberg 2007, p. 91.

- ^ Sereno & Mortensen 1970, p. 122–3, Communication Theory: Decoding-Encoding.

- ^ Chandler & Munday 2011, p. 125, encoding.

- ^ Chandler & Munday 2011, p. 44, channel.

- ^ Chandler & Munday 2011, p. 296, noise.

- ^ Chandler & Munday 2011, p. 72, context.

- ^ Fiske 2011, p. 24, 30, 2. Other models.

- ^ Narula 2006, p. 12–14, 1. Basic Communication Models.

- ^ a b c d Chandler & Munday 2011, p. 438, transmission models.

- ^ a b c d e Kastberg 2019, p. 56.

- ^ Narula 2006, p. 15–17, 1. Basic Communication Models.

- ^ Manuela & Clara 2018, p. 2.

- ^ Narula 2006, p. 15, 1. Basic Communication Models.

- ^ Cobley & Schulz 2013, p. 41.

- ^ Hakanen 2007, p. 28.

- ^ Narula 2006, p. 15–19, 1. Basic Communication Models.

- ^ a b c d Littlejohn & Foss 2009, p. 176.

- ^ a b Barnlund 2013, p. 48.

- ^ a b c d Chandler & Munday 2011, p. 387, Shannon and Weaver’s model.

- ^ a b c d e f Blythe 2009.

- ^ Barnlund 2013, p. 58.

- ^ Chandler & Munday 2011, p. 69, constitutive models.

- ^ Fiske 2011, p. 2, 2. Other models.

- ^ Littlejohn & Foss 2009, p. 176–7.

- ^

- Chandler & Munday 2011, p. 69, constructionism

- Morel & Spector 2022, p. 127

- Trenholm 2020, p. 60

- Scott & Marshall 2009, social constructionism

- Lock & Strong 2010, pp. 122–123

- ^ Barker & Wiseman 1966, p. 174.

- ^ Barker & Wiseman 1966, p. 173.

- ^ a b Lederman 2002, p. 490–2, Intrapersonal communication.

- ^ Selnow & Crano 1987, p. 124.

- ^ UMN staff 2010.

- ^ Danesi 2009, p. 164.

- ^ Koutoukidis et al. 2009, p. 446.

- ^

- Wood 2012, p. 15–7

- Chandler & Munday 2011, p. 60, communication models

- Farley 1992, p. 481–484

- Barker & Wiseman 1966, p. 172

- ^

- Barker & Wiseman 1966, p. 173-7

- Deetz 2011, p. 633-4

- Vocate 1994, p. 181–2

- Barnlund 2013, p. 43-8

- ^ Wodak & Koller 2008, p. 26.

- ^ Hill et al. 2007, p. 22–5.

- ^ a b Karban 2015, p. 7.

- ^

- Ferretti 2022, p. 35–6

- Baluška & Ninkovic 2010, p. 7, 128

- UMN staff 2013, 1.1 Communication: History and Forms

- Carey 2008, p. 25

- ^ Balda, Pepperberg & Kamil 1998, p. 227–9.

- ^ Krebs & Dawkins 1995, p. 381, cited in Ferretti 2022, p. 35–6

- ^ Ferretti 2022, p. 35–6.

- ^ Vieira, Gagliano & Ryan 2015, p. 40.

- ^ Baluška & Ninkovic 2010, p. 7, 128.

- ^ Chandler & Munday 2011, p. 125, encoding-decoding model.

- ^ Chandler & Munday 2011, p. 51, code.

- ^ Chandler & Munday 2011, inferential model.

- ^ Chandler & Munday 2011, p. 193, hypodermic model.

- ^ Schramm 1971, p. 8-9.

- ^ Chandler & Munday 2011, p. 357, reception model.

- ^ Schramm 1971, p. 17-9, 34-8.

- ^ a b c Chandler & Munday 2011, p. 364, relational models.

- ^ Montgomery 1993, p. 18–9.

- ^ Narula 2006, p. 19–20, 1. Basic Communication Models.

- ^ Chandler & Munday 2011, p. 78, convergence model.

- ^ Chandler & Munday 2011, p. 101, difference model.

- ^ Orbe & Harris 2022, p. 143.

- ^ Cobley & Schulz 2013, p. 1–7, Introduction.

- ^ a b c Narula 2006, p. 25, 1. Basic Communication Models.

- ^ Rosenfield 2011, p. 61–62, III. An Aristotelian Theory of Communication.

- ^ a b Eisenberg & Gamble 1991, p. 25.

- ^ a b Steinberg 2007, p. 52–3.

- ^ a b c d e Sapienza, Iyer & Veenstra 2015, p. 599–622.

- ^ Narula 2006, p. 26, 1. Basic Communication Models.

- ^ Fiske 2011, p. 30–31, 2. Other models.

- ^ a b Watson & Hill 2012, p. 154, Lasswell’s model of communication.

- ^ a b c Tengan, Aigbavboa & Thwala 2021, p. 110.

- ^ Berger 1995, p. 12–3.

- ^ Baldwin et al. 2014, p. 204.

- ^ Lasswell 1948, p. 117, The Structure and Function of Communication in Society.

- ^ Wenxiu 2015, p. 245–9.

- ^ Feicheng 2022, p. 24.

- ^ Braddock 1958, p. 88–93.

- ^ Weaver 1998, p. 7.

- ^ Li 2007, p. 5439–5442.

- ^ Shannon 1948, p. 381.

- ^ Shannon 1948, p. 380–382.

- ^ a b c Fiske 2011, p. 6–10, 1. Communication theory.

- ^ Weaver 1998, p. 4–6, Recent Contributions to the Mathematical Theory of Communication.

- ^ Fiske 2011, p. 10–15, 1. Communication theory.

- ^ Weaver 1998, p. 4–9, 18–19, Recent Contributions to the Mathematical Theory of Communication.

- ^ a b Januszewski 2001, p. 29.

- ^ Marsh 1983, p. 358.

- ^ Newcomb 1953, p. 394.

- ^ Newcomb 1953, p. 393–404.

- ^ a b c Watson & Hill 2012, p. 195–6, Newcomb’s ABX model of communication.

- ^ a b c Narula 2006, p. 22, 33, 1. Basic Communication Models.

- ^ a b Fiske 2011, p. 31–32, 2. Other models.

- ^ a b Feather 1967, p. 135–7.

- ^ a b c Gałajda 2017, p. 5.

- ^ a b c Fiske 2010, p. 29–32.

- ^ a b Ahmet & Can 2016, p. 53–4.

- ^ Mcquail & Windahl 2015, p. 27–8.

- ^ Narula 2006, p. 33.

- ^ a b Fiske 2011, p. 32–34, 2. Other models.

- ^ Mcquail & Windahl 2015, p. 38–40.

- ^ Schramm 1954, p. 8, How communication works.

- ^ Steinberg 1995, p. 18.

- ^ a b Bowman & Targowski 1987, p. 21–34.

- ^ Liu, Volcic & Gallois 2014, p. 38.

- ^ a b Schwartz 2010, p. 52.

- ^ Schramm 1954, p. 4, 7–9, 16, How communication works.

- ^ Schramm 1954, p. 6, How communication works.

- ^ Schramm 1954, p. 3, How communication works.

- ^ Ruben 2017, p. 12.

- ^ a b Schramm 1954, p. 3–5, How communication works.

- ^ a b Moore 1994, p. 90–1.

- ^ Schramm 1954, p. 6–7, How communication works.

- ^ Dwyer 2012, p. 10.

- ^ Schramm 1954, p. 6–8, How communication works.

- ^ Meng 2020, p. 120.

- ^ Schramm 1954, p. 3–5, 13–16, How communication works.

- ^ Schramm 1954, p. 13, How communication works.

- ^ Babe 2015, p. 90.

- ^ a b Narula 2006, p. 22, 30–31, 1. Basic Communication Models.

- ^ Schramm 1971, p. 6.

- ^ Schramm 1971, p. 7-8.

- ^ Gerbner 1956, p. 171.

- ^ a b c d e Watson & Hill 2012, p. 112-3, Gerbner’s model of communication.

- ^ a b c d e Fiske 2011, p. 24–30, 2. Other models.

- ^ a b c Berger 1995, p. 14.

- ^ a b c Narula 2006, p. 21, 31–32, 1. Basic Communication Models.

- ^ a b c d Beck, Bennett & Wall 2002, p. 93–102.

- ^ a b Holmes 2005, p. 57–8.

- ^ Gerbner 1956, p. 173.

- ^ Gerbner 1956, p. 173-6.

- ^ Watson & Hill 2012, p. 112.

- ^ Gerbner 1956, p. 176-8.

- ^ McKeown 2005, p. 34.

- ^ Berlo 1960, p. 72, 3. The fidelity of communication.

- ^ a b Mannan 2013, p. 19.

- ^ Berlo 1960, p. 40, 3. The fidelity of communication.

- ^ Melkote & Steeves 2001, p. 108.

- ^ Straubhaar, LaRose & Davenport 2015, p. 18–9.

- ^ a b c d Pande 2020, p. 1588–1589, SMCR Model.

- ^ a b c Tengan, Aigbavboa & Thwala 2021, p. 94.

- ^ Berlo 1960, p. 1–22, 1. Communication: Scope and Purpose.

- ^ Jandt 2010, p. 41.

- ^ Zaharna 2022, p. 70.

- ^ a b c d Agunga 2006, p. 381.

- ^ a b Berlo 1960, p. 40–41, 3. The fidelity of communication.

- ^ a b c d e f Taylor 1962, p. 8–10.

- ^ Berlo 1960, p. 50, 72, 3. The fidelity of communication.

- ^ a b Januszewski 2001, p. 30.

- ^ Stead 1972, p. 389–394.

- ^ Berlo 1960, p. 42–50, 3. The fidelity of communication.

- ^ Berlo 1960, p. 45–48, 3. The fidelity of communication.

- ^ Berlo 1960, p. 54–63, 3. The fidelity of communication.

- ^ Narula 2006, p. 12–13, 21, 1. Basic Communication Models.

- ^ Dance 1967.

- ^ a b c d Mcquail & Windahl 2015, p. 16–22.

- ^ a b Ehrlich 2000, p. 98–9.

- ^ a b Watson & Hill 2012, p. 71.

- ^ a b c d e Littlejohn & Foss 2009, p. 175–6, Constitutive View of Communication.

- ^ a b c d e Lawson et al. 2019, p. 76–7.

- ^ Barnlund 2013.

- ^ a b Barnlund 2013, p. 47.

- ^ a b c d Watson & Hill 2015, p. 20–22.

- ^ Barnlund 2013, p. 47-53.

- ^ a b c Dwyer 2012, p. 12.

- ^ Barnlund 2013, p. 48-9.

- ^ Barnlund 2013, p. 51-2.

- ^ Barnlund 2013, p. 52-3.

- ^ Barnlund 2013, p. 51.

- ^ Barnlund 2013, p. 57-60.

- ^ Barnlund 2013, p. 54.

- ^ Powell & Powell 2010, p. 10–11.

Sources[edit]

- Agunga, Robert (2006). Communication for Social Change Anthology: Historical and Contemporary Readings. CFSC Consortium, Inc. p. 381. ISBN 9780977035793.

- Ahmet, Bayraktar; Can, Uslay (15 August 2016). Strategic Place Branding Methodologies and Theory for Tourist Attraction. IGI Global. pp. 53–4. ISBN 9781522505808.

- Babe, Robert E. (21 April 2015). Wilbur Schramm and Noam Chomsky Meet Harold Innis: Media, Power, and Democracy. Lexington Books. p. 90. ISBN 9781498506823.

- Balda, Russell P.; Pepperberg, Irene M.; Kamil, A. C. (9 September 1998). Animal Cognition in Nature: The Convergence of Psychology and Biology in Laboratory and Field. Academic Press. pp. 227–9. ISBN 978-0-08-052723-9.

- Baldwin, John R.; Coleman, Robin R. Means; González, Alberto; Shenoy-Packer, Suchitra (3 February 2014). Intercultural Communication for Everyday Life. John Wiley & Sons. p. 204. ISBN 9781444332360.

- Baluška, František; Ninkovic, Velemir (5 August 2010). Plant Communication from an Ecological Perspective. Springer Science & Business Media. pp. 7, 128. ISBN 978-3-642-12162-3.

- Barker, Larry L.; Wiseman, Gordon (1 September 1966). «A Model of Intrapersonal Communication». Journal of Communication. 16 (3): 172–179. doi:10.1111/j.1460-2466.1966.tb00031.x. PMID 5924287.

- Barnlund, Dean C. (5 July 2013). «A Transactional Model of Communication». In Akin, Johnnye; Goldberg, Alvin; Myers, Gail; Stewart, Joseph (eds.). Language Behavior. De Gruyter Mouton. pp. 43–61. doi:10.1515/9783110878752.43. ISBN 9783110878752.

- Beck, Andrew; Bennett, Peter; Wall, Peter (2002). Communication Studies: The Essential Introduction. Psychology Press. pp. 93–102. ISBN 9780415247528.

- Berger, Arthur Asa (5 July 1995). Essentials of Mass Communication Theory. SAGE. ISBN 9780803973572.

- Berlo, David K. (1960). The Process of Communication: An Introduction to Theory and Practice. Holt, Rinehart and Winston. ISBN 9780030556869.

- Blythe, Jim (5 March 2009). Key Concepts in Marketing. SAGE Publications. pp. 177–184. ISBN 9781847874986.

- Bowman, J. P.; Targowski, A. S. (1 October 1987). «Modeling the Communication Process: The Map is Not the Territory». Journal of Business Communication. 24 (4): 21–34. doi:10.1177/002194368702400402. S2CID 145236749.

- Braddock, Richard (1958). «An Extension of the «Lasswell Formula»«. Journal of Communication. 8 (2): 88–93. doi:10.1111/j.1460-2466.1958.tb01138.x.

- Carey, James W. (22 October 2008). Communication as Culture, Revised Edition: Essays on Media and Society. Routledge. p. 25. ISBN 978-1-135-85703-5.

- Chandler, Daniel; Munday, Rod (10 February 2011). A Dictionary of Media and Communication. OUP Oxford. ISBN 9780199568758.

- Cobley, Paul; Schulz, Peter J. (30 January 2013). Theories and Models of Communication. Walter de Gruyter. ISBN 9783110240450.

- Craig, Robert T. Communication Theory as a Field (1999). «Communication Theory as a Field». Communication Theory. 9 (2): 119–161. doi:10.1111/j.1468-2885.1999.tb00355.x. ISSN 1050-3293.

- Dance, Frank E. X. (1967). Human Communication Theory: Original Essays. Holt, Rinehart and Winston. ISBN 9780030635151.

- Danesi, Marcel (2009). Dictionary of media and communications. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe. p. 164. ISBN 9780765680983.

- Deetz, Stanley (25 October 2011). Communication Yearbook 15. Routledge. p. 633-4. ISBN 9780415876940.

- Dwyer, Judith (15 October 2012). Communication for Business and the Professions: Strategies and Skills. Pearson Higher Education AU. ISBN 9781442550551.

- Ehrlich, Larry G. (2000). Fatal Words and Friendly Faces: Interpersonal Communication in the Twenty-first Century. University Press of America. pp. 98–9. ISBN 9780761817208.

- Eisenberg, Abne M.; Gamble, Teri Kwal (1991). Painless Public Speaking: A Work Text Approach. University Press of America. p. 25. ISBN 9780819181473.

- Farley, Mary J. (September 1992). «Thought and Talk: The Intrapersonal Component of Human Communication». AORN Journal. 56 (3): 481–484. doi:10.1016/s0001-2092(07)70190-4. PMID 1345253.

- Feather, N. T. (1 January 1967). Advances in Experimental Social Psychology. Academic Press. pp. 135–7. ISBN 9780080567174.

- Feicheng, Ma (31 May 2022). Information Communication. Springer Nature. p. 24. ISBN 9783031022937.

- Ferretti, Francesco (23 August 2022). Narrative Persuasion. A Cognitive Perspective on Language Evolution. Springer Nature. pp. 35–6. ISBN 978-3-031-09206-0.

- Fiske, John (18 October 2010). Introduction to Communication Studies. Routledge. pp. 29–32. ISBN 9781136870187.

- Fiske, John (2011). Introduction to Communication Studies. Routledge. ISBN 9780415596497.

- Fujishin, Randy (2009). Creating Communication: Exploring and Expanding Your Fundamental. Rowman & Littlefield. p. 8. ISBN 978-0-7425-6396-4.

- Gałajda, Dagmara (16 June 2017). Communicative Behaviour of a Language Learner: Exploring Willingness to Communicate. Springer. p. 5. ISBN 9783319593333.

- Gerbner, George (1956). «Toward a General Model of Communication». Audio Visual Communication Review. 4 (3): 171–199. ISSN 0885-727X. JSTOR 30218421.

- Hakanen, Ernest A. (13 August 2007). Branding the Teleself: Media Effects Discourse and the Changing Self. Lexington Books. p. 28. ISBN 9780739152584.

- Hill, Anne; Watson, James; Rivers, Danny; Joyce, Mark (16 November 2007). Key Themes in Interpersonal Communication. McGraw-Hill Education (UK). pp. 22–5. ISBN 978-0-335-23517-9.

- Holmes, David (23 April 2005). Communication Theory: Media, Technology and Society. SAGE. pp. 57–8. ISBN 9780761970705.

- Jandt, Fred Edmund (2010). An Introduction to Intercultural Communication: Identities in a Global Community. SAGE. p. 41. ISBN 9781412970105.

- Januszewski, Alan (2001). Educational Technology: The Development of a Concept. Libraries Unlimited. ISBN 9781563087493.

- Karban, Richard (18 June 2015). Plant Sensing and Communication. University of Chicago Press. ISBN 9780226264844.

- Kastberg, Peter (13 December 2019). Knowledge Communication: Contours of a Research Agenda. Frank & Timme GmbH. p. 56. ISBN 9783732904327.

- Koutoukidis, Gabby; Funnell, Rita; Lawrence, Karen; Hughson, Jodie; Stainton, Kate (2009). Tabbner’s Nursing Care: Theory and Practice. Elsevier Australia. p. 446. ISBN 978-0-7295-3857-2.

- Krebs, John R.; Dawkins, Richard (1995). Behavioural ecology: an evolutionary approach (3., reprinted ed.). Oxford: Blackwell Science. p. 381. ISBN 9780632009879.

- Lasswell, Harold (1948). «The Structure and Function of Communication in Society». In Bryson, L. (ed.). The Communication of Ideas. New York: Institute for Religious and Social Studies. p. 117. ISBN 9780598970824.

- Lawson, Celeste; Gill, Robert; Feekery, Angela; Witsel, Mieke (12 June 2019). Communication Skills for Business Professionals. Cambridge University Press. pp. 76–7. ISBN 9781108594417.

- Lederman, Linda Costigan (2002). «Intrapersonal communication». In Schement, Jorge Reina (ed.). Encyclopedia of Communication and Information. Macmillan Reference USA. pp. 490–2. ISBN 9780028653853.

- Li, Hong Ling (September 2007). «From Shannon-Weaver to Boisot: A Review on the Research of Knowledge Transfer Model». 2007 International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing. pp. 5439–5442. doi:10.1109/WICOM.2007.1332. ISBN 9781424413119. S2CID 15690224.

- Littlejohn, Stephen W.; Foss, Karen A. (18 August 2009). Encyclopedia of Communication Theory. SAGE Publications. ISBN 9781412959377.

- Liu, Shuang; Volcic, Zala; Gallois, Cindy (29 November 2014). Introducing Intercultural Communication: Global Cultures and Contexts. SAGE. p. 38. ISBN 9781473909120.

- Lock, Andy; Strong, Tom (25 March 2010). Social Constructionism: Sources and Stirrings in Theory and Practice. Cambridge University Press. pp. 122–123. ISBN 978-1-139-48736-8.

- Mannan, Zahed (20 October 2013). Business Communication: Strategies for Success in Business and Professions. University Grants Commission, Bangladesh. p. 19. ISBN 9780873934992.

- Manuela, Epure; Clara, Mihaes, Lorena (28 September 2018). The Role of Language and Symbols in Promotional Strategies and Marketing Schemes. IGI Global. p. 2. ISBN 9781522557791.

{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) - Marsh, Patrick O. (1983). Messages that Work: A Guide to Communication Design. Educational Technology. p. 358. ISBN 9780877781844.

- McKeown, Neil (12 August 2005). Case Studies and Projects in Communication. Routledge. p. 34. ISBN 9781134954148.

- McQuail, Denis (2008). «Models of communication». In Donsbach, Wolfgang (ed.). The International Encyclopedia of Communication, 12 Volume Set. Wiley-Blackwell. pp. 3143–9. ISBN 9781405131995.

- Mcquail, Denis; Windahl, Sven (22 December 2015). Communication Models for the Study of Mass Communications. Routledge. ISBN 9781317900672.

- Melkote, Srinivas R.; Steeves, H. Leslie (14 December 2001). Communication for Development in the Third World: Theory and Practice for Empowerment. SAGE Publications. p. 108. ISBN 9780761994763.

- Meng, Xiangfei (12 March 2020). National Image: China’s Communication of Cultural Symbols. Springer Nature. p. 120. ISBN 9789811531477.

- Montgomery, Carol Leppanen (5 May 1993). Healing Through Communication: The Practice of Caring. SAGE Publications. pp. 18–9. ISBN 9781452254104.

- Moore, David Mike (1994). Visual Literacy: A Spectrum of Visual Learning. Educational Technology. pp. 90–1. ISBN 9780877782643.

- Morel, Gwendolyn M.; Spector, J. Michael (18 October 2022). Foundations of Educational Technology: Integrative Approaches and Interdisciplinary Perspectives. Taylor & Francis. p. 127. ISBN 9781000688252.

- Narula, Uma (2006). Handbook of Communication Models, Perspectives, Strategies. Atlantic Publishers & Dist. ISBN 9788126905133.

- Newcomb, Theodore M. (1953). «An Approach to the Study of Communicative Acts». Psychological Review. 60 (6): 393–404. doi:10.1037/h0063098. PMID 13112341.

- Orbe, Mark P.; Harris, Tina M. (11 November 2022). Interracial Communication: Theory into Practice, Fourth Edition. Waveland Press. p. 143. ISBN 9781478650584.

- Pande, Navodita (2020). «SMCR Model». The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society. SAGE Publications, Inc. pp. 1588–1589. ISBN 9781483375533.

- Powell, Robert G.; Powell, Dana L. (10 June 2010). Classroom Communication and Diversity: Enhancing Instructional Practice. Routledge. pp. 10–11. ISBN 9781135147532.

- Rosenfield, Lawrence William (1 December 2011). «III. An Aristotelian Theory of Communication». Aristotle and Information Theory: A Comparison of the Influence of Causal Assumptions on two Theories of Communication. Walter de Gruyter. pp. 61–62. ISBN 9783110813616.

- Ruben, Brent D. (2001). «Models Of Communication». In Schement, Jorge Reina (ed.). Encyclopedia of Communication and Information. ISBN 9780028653860.

- Ruben, Brent D. (29 September 2017). Between Communication and Information. Routledge. p. 12. ISBN 9781351294713.

- Sapienza, Zachary S.; Iyer, Narayanan; Veenstra, Aaron S. (3 September 2015). «Reading Lasswell’s Model of Communication Backward: Three Scholarly Misconceptions». Mass Communication and Society. 18 (5): 599–622. doi:10.1080/15205436.2015.1063666. S2CID 146389958.

- Schramm, Wilbur (1971). «The Nature of Communication between Humans». The Process and Effects of Mass Communication — Revised Edition. University of Illinois Press. pp. 3–53. ISBN 978-0252001970.

- Schramm, Wilbur (1954). «How communication works». The Process and Effects of Mass Communication. University of Illinois Press. pp. 3–26. ISBN 9780252001970.

- Schwartz, David (31 July 2010). Encyclopedia of Knowledge Management, Second Edition. IGI Global. p. 52. ISBN 9781599049328.

- Scott, John; Marshall, Gordon (2009). «social constructionism». A Dictionary of Sociology. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-953300-8.

- Selnow, Gary W.; Crano, William D. (1987). Planning, Implementing, and Evaluating Targeted Communication Programs: A Manual for Business Communicators. Greenwood Publishing Group. p. 124. ISBN 978-0-89930-208-9.

- Sereno, Kenneth K.; Mortensen, C. David (1970). «Communication Theory: Decoding-Encoding». In Sereno, Kenneth K.; Mortensen, C. David (eds.). Foundations of Communication Theory. Harper & Row. pp. 122–3. ISBN 9780060446239.

- Shannon, C. E. (July 1948). «A Mathematical Theory of Communication». Bell System Technical Journal. 27 (3): 379–423. doi:10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.

- Stead, Bette Ann (1972). «Berlo’s Communication Process Model as Applied to the Behavioral Theories of Maslow, Herzberg, and McGregor». The Academy of Management Journal. 15 (3): 389–394. doi:10.2307/254868. ISSN 0001-4273. JSTOR 254868.

- Steinberg, Sheila (1995). Introduction to Communication Course Book 1: The Basics. Juta and Company Ltd. p. 18. ISBN 9780702136498.

- Steinberg, Sheila (2007). An Introduction to Communication Studies. Juta and Company Ltd. ISBN 9780702172618.

- Straubhaar, Joseph; LaRose, Robert; Davenport, Lucinda (1 January 2015). Media Now: Understanding Media, Culture, and Technology. Cengage Learning. pp. 18–9. ISBN 9781305533851.

- Taylor, Hal R. (1962). «A Model for the Communication Process». STWP Review. 9 (3): 8–10. ISSN 2376-0761. JSTOR 43093688.

- Tengan, Callistus; Aigbavboa, Clinton; Thwala, Wellington Didibhuku (27 April 2021). Construction Project Monitoring and Evaluation: An Integrated Approach. Routledge. ISBN 9781000381412.

- Trenholm, Sarah (23 August 2020). Thinking Through Communication: An Introduction to the Study of Human Communication. Routledge. p. 60. ISBN 9781000164985.

- UMN staff (2013). Communication in the Real World. University of Minnesota Libraries Publishing. ISBN 9781946135070.

- UMN staff (2010). 16.1 Intrapersonal Communication. University of Minnesota Libraries Publishing. ISBN 9781946135056.

- Vieira, Patrícia; Gagliano, Monica; Ryan, John Charles (24 December 2015). The Green Thread: Dialogues with the Vegetal World. Lexington Books. p. 40. ISBN 978-1-4985-1060-8.

- Vocate, Donna R. (1994). Intrapersonal Communication: Different Voices, Different Minds. Psychology Press. pp. 181–2. ISBN 978-0-8058-1128-5.

- Watson, James; Hill, Anne (16 February 2012). Dictionary of Media and Communication Studies. Bloomsbury. ISBN 9781849665636.

- Watson, James; Hill, Anne (22 October 2015). Dictionary of Media and Communication Studies. Bloomsbury Publishing USA. pp. 20–22. ISBN 9781628921496.

- Weaver, Warren (1 September 1998). «Recent Contributions to the Mathematical Theory of Communication». The Mathematical Theory of Communication. University of Illinois Press. pp. 1–28. ISBN 9780252725463.

- Wenxiu, Peng (1 September 2015). «Analysis of New Media Communication Based on Lasswell’s «5W» Model». Journal of Educational and Social Research: 245–9. doi:10.5901/jesr.2015.v5n3p245.

- West, Richard L. (2010). Introducing communication theory : analysis and application. Lynn H. Turner (4th ed.). Boston: McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-338507-5. OCLC 226356706.

- Wodak, Ruth; Koller, Veronika (27 August 2008). Handbook of Communication in the Public Sphere. Walter de Gruyter. p. 26. ISBN 978-3-11-019898-0.

- Wood, Julia T. (1 January 2012). Interpersonal Communication: Everyday Encounters. Cengage Learning. pp. 15–7. ISBN 978-1-133-71157-5.

- Zaharna, R. S. (2022). Boundary Spanners of Humanity: Three Logics of Communications and Public Diplomacy for Global Collaboration. Oxford University Press. p. 70. ISBN 9780190930271.

Модели коммуникации

схема

процесса коммуникации, которая показывает

наиболее значимые моменты процесса.

Существуют

различные модели коммуникации, содержащие

различное количество цепочек, ключевых

моментов. Наиболее часто рассматриваемыми

являются:

1. Линейная

модель.

Предложенна американским математиком

Клодом Шенноном. Модель включает пять

элементов: источник информации,

передатчик, канал передачи, приемник и

конечную цель, расположенные в линейной

последовательности. В дальнейшем она

была расширена понятием обратной

связи.

2. Функциональная

модель Р. Якобсона.

В модели коммуникации участвуют адресант

и адресат. От первого ко второму

направляется сообщение, которое написано

с помощью кода, контекст в модели связан

с содержанием сообщения, с информацией,

им передаваемой, понятие контакта

связано с регулятивным аспектом

коммуникации.

3. Процессуальная

модель.

Процесс влияния одного индивида на

поведение или эмоциональное состояние

другого.

4. Семиотическая

модель.

Рассматривает коммуникацию как процесс

производства и изменения смысла.

Модели

коммуникации –

способы связи, основанные на взаимодействии

источника (коммуникатора) и аудитории

(реципиента, пользователя).

Простейшая

модель коммуникации включает в себя

наличие источника, адресата, канала

коммуникации и сообщения. На базе этой

модели строятся все остальные – более

сложные и точные модели коммуникации.

Можно

выделить следующие модели коммуникации:

-

Дискурсная

модель коммуникации. -

Модель

коммуникации с обратной связью. -

Модель

множественного воздействия. -

Пропагандистская

модель коммуникации. -

Процессуальная

модель. -

Семиотическая

модель. -

Социетальная

модель.

12.

Монолог.

Виды монологических речей.

Внешняя

и внутренняя речь.

Речь людей в зависимости от различных

условий приобретает своеобразные

особенности. Соответственно этому

выделяют разные виды речи. Прежде всего,

различают внешнюю речь и внутреннюю. Внешняя

речьслужит

общению (хотя в отдельных случаях человек

может размышлять вслух, не общаясь ни

с кем), поэтому ее основной признак –

доступность восприятию через слуховой

или зрительный канал других людей.

Внутренняя

речь –

это внутренний беззвучный речевой

процесс. Она недоступна восприятию

других людей и, следовательно, не может

быть средством общения. Обычно о ней

говорят, что это словесная оболочка

мышления. Внутренняя речь своеобразна.

Она очень сокращена, свернута, почти

никогда не существует в форме полных,

развернутых предложений. Часто целые

фразы сокращаются до одного слова

(подлежащего или сказуемого). Объясняется

это тем, что предмет собственной мысли

человеку вполне ясен и поэтому не требует

от него развернутых словесных формулировок.

Разворачивают подобно внешней речи

внутреннюю речь только в тех случаях,

когда испытывают затруднения в процессе

мышления.

Устная

и письменная речь.

В зависимости от того, употребляется

ли для внешней речи звуки или письменные

знаки, различают устную (обычно звуковую

разговорную речь) и письменную речь.

Устная и письменная речь обладают своими

психологическими особенностями.

При

устной речи человек воспринимает

слушателей, их реакцию на его слова.

Получая мгновенную обратную связь, он

может корректировать свою дальнейшую

речь. В дополнение к собственно языковым

средствам, человек может использовать

внеязыковые (жесты, мимику, темп речи,

паузы и т.п.), которые также влияют на

степень понимания слушателями его речи.

Монолог

и диалог (полилог).

В зависимости от условий общения устная

речь приобретает вид либо монологической,

либо диалогической речи. Речь, в которой

принимают участи больше, чем два человека

носит название полилога.

В диалоге (полилоге) люди говорят

попеременно. В повседневном разговоре

диалогическая речь не планируется.

Направленность такой беседы и ее

результаты в значительной степени

определяются высказываниями ее

участников, их репликами, замечаниями,

одобрениями или возражениями. Поэтому

говорят, что эта речь – поддерживающая,

так как речь каждого участника диалога

все время поддерживается вопросами,

ответами, возражениями собеседников.

Если такой поддержки нет, то речь либо

превращается в монолог, либо вовсе

прекращается.

Иногда

диалог организуется специально, чтобы

выяснить определенный вопрос, тогда

она носит целенаправленный характер

(например, ответ студента на вопрос

преподавателя).

Диалогическая

речь, как правило, предъявляет меньше

требований к построению связного и

развернутого высказывания, чем другие

виды внешней речи; здесь не нужна

предварительная подготовка, так как

собеседники находятся в одинаковой

ситуации, воспринимают одни и те же

факты и явления и поэтому сравнительно

легко, иногда «с полуслова», понимают

друг друга. Им не требуется излагать

свои мысли в развернутой речевой форме.

Важное требование к собеседникам при

диалогической речи — уметь выслушивать

собеседника до конца, понимать его

возражения и отвечать именно на них, а

не на собственные мысли. Для диалогической

речи характерно активное использование

внеязыковых средств. Она ведется при

эмоционально-экспрессивном контакте

говорящих.

Монологическая

речь предполагает, что говорит один

человек, другие только слушают, не

участвуя в разговоре. Монологическая

речь в практике общения человека с

высшим образованием занимает большое

место и проявляется в самых разнообразных

выступлениях: доклад, лекция, выступление

на радио или телевидении и др. Общая и

характерная особенность всех форм

монологической речи – ярко выраженная

направленность ее к слушателям.

Цель

такой речи – достигнуть необходимого

воздействия на слушателей, передать им

знания, убедить в чем-либо. В связи с

этим монологическая речь носит развернутый

характер, требует связанного изложения

мыслей, а, следовательно, предварительной

подготовки и планирования. Как правило,

монологическая речь связана с известным

напряжением. Она требует от говорящего

умения логически последовательно

излагать свои мысли, выражать их в ясной

и отчетливой форме, быть плавной,

непрерывной.

Особенности

письменной речи. Письменная

речь обращена

к отсутствующему читателю, который не

видит и не слышит пишущего, прочтет

написанное только через некоторое

время. Отсутствие непосредственного

контакта между пишущим и читающим

создает определенные трудности в

построении письменной речи.

Письменная

речь, в отличие от устной речи, не имеет

почти никаких дополнительных внеязыковых

средств для лучшего изложения мыслей,

как это бывает в устной речи. Она не

предполагает ни знания ситуации

адресатом, не может использовать ни

жесты, ни мимику, ни интонацию, ни паузы.

Можно воспользоваться только выделением

элементов текста шрифтом, курсивом или

абзацем. Так что письменная речь обычно

менее выразительна, чем устная. Поэтому

письменная речь должна быть особенно

развернутой, как семантически, так и

грамматически. Пишущий должен строить

свое сообщение так, чтобы читающий мог

проделать весь обратный путь от

развернутой внешней речи к внутреннему

смыслу излагаемого материала.

С

другой стороны, у письменной речи, по

сравнению с устной речью, есть преимущество:

написанное всегда можно перечитать,

т.е. произвольно возвратиться

ко всем включенным в него звеньям.

Поэтому в письменной речи не нужны, даже

мешают излишне частые повторы одной и

той же мысли, пусть и представленной в

разной языковой оболочке. Тем более,

что письменная речь, в отличие от устной,

дает возможность тщательно работать

над выражением мысли. Отсюда следует,

что письменная речь занимает главенствующие

позиции в процессе формирования общей

речевой культуры человека.

13.Модели

массовой коммуникации.

Стандартная

модель коммуникации, принятая всеми,

состоит из следующих элементов:

источник

—> кодирование —> сообщение —> —>

декодирование —> получатель

Зачем

нам чисто технический термин «кодирование»?

Дело в том, что часто процесс перехода

к сообщению действительно строится с

некоторой задержкой, включающий процессы

разнообразной трансформации исходного

текста. Приведем некоторые примеры:

А.

Президент выступает с речью, написанной

группой помощников. Значит, в этой случае

мы имеем дело с кодированием исходных

замыслов в сообщение, которое затем

зачитывается президентом;

Б.

Один и тот же текст в зависимости от

канала коммуникации или аудитории

может кодироваться по-разному.

Условный пример: выступление в парламенте

по поводу того или иного закона и

выступление на ту же тему в молодежном

ток-шоу;

В.

Один и тот же замысел может вообще

реализоваться не в текстовой форме,

а в создании события, которое затем

получит текстовое освещение. К примеру,

чтобы привлечь внимание к своему заводу,

можно директору выступить со статьей,

можно провести выставку, а можно

создать на территории завода партию

любителей (пива, сала, завода), что

сразу привлечет внимание СМИ;

Г.

В пропаганде иногда используется

фиктивный источник сообщения, на

который затем начинают ссылаться

как на подлинный, делая оттуда, к примеру,

перепечатки. Так в советское время

одна индийская газета пишет об лабораториях

Пентагона, где якобы был создан вирус

СПИДа. Затем вся наша печать начинает

перепечатывать это сообщение со

ссылкой на индийскую печать.

Каждая

из рассмотренных точек схемы может

представлять определенную сложность

для коммуникатора. Тем более, что процесс

этот носит динамичный характер, и часто

удается узнать, что мешало удачному его

завершению, только после того, как

процесс завершен и вы уже не имеете

возможности ни повторить, ни изменить

его.

Фрейзер

Зейтель называет несколько часто

возникающих ошибок в коммуникации:

плохое

слушание — слушание должно быть активным;

кстати, на Западе даже существуют курсы,

обучающие, как слушать активно;

неиспользование

ориентации на слушающего — люди

заинтересованы в том, что они лично,

а не организация, могут получить, поэтому

основным должен стать «вы»-подход,

опирающийся на интересы аудитории;

неверные

невербальные сигналы — по разным

исследованиям коммуникация,

передаваемая невербально, занимает

до 65% того, что передает говорящий. При

восприятии сообщения люди одновременно

учитывают язык тела, контакт глазами,

использование молчания и т.д.;

неумение

писать так, чтобы быть понятым — хороший

письменный текст — это особое искусство.

Часто пишущему человеку может

казаться, что он все делает прекрасно,

но читатель не ощущает этого;

незнание

аудитории — сообщение должно опираться

на интересы, характеристики, потребности

конкретной аудитории;

неучет

того, что коммуникация является

двусторонним процессом — процесс выдачи

информации еще не является коммуникацией,

большую роль играет обратная связь;

неучет

элементарных правил вежливости —

агрессивного и грубого коммуникатора

будут воспринимать совсем по-другому,

чем вежливого и заинтересованного в

аудитории.

К

этому следует добавить, что грим у

Никсона все-таки был. Он согласился

на него, когда узнал, что Кеннеди

воспользуется гримом. Но наложенный

ему грим не выдержал повышения

температуры в студии, в то время как

грим, специально сделанный сотрудниками

Кеннеди, держался отлично. И в результате

грим на лице Никсона потек, и вот такой

внешний вид во многом и стал той весьма

важной причиной, по которой его отвергла

американская публика.

В

случае Гитлера сама его персона была

коммуникатором. «Звуковой рисунок

речи фашистского главаря неровен,

неспокоен, даже ритмичность то и дело

сменяется перебивами ритма, образуя и