Лексические нормы

Содержание:

Лексические нормы – нормы, регулирующие правила использования слов и их сочетаний в речи. Слово в речи употребляется соответственно лексическому значению – содержанию, отображающем знание и представление о предмете, свойстве, процессе или явлении.

Человек при употреблении в речи слов и словосочетаний должен следить за уместностью и правильностью лексического значения, а также за выразительностью собственной речи. Соответственно нормы лексики разделяются на две категории: выразительность и точность.

Аспекты лексических норм

Точность – качество речи, заключающееся в соотнесении смысла речи настоящей действительности и способности отыскивать нужные слова для выражения мыслей.

Слово употребляется в зависимости:

Аспекты точности: типичные лексические ошибки

- Нарушено лексическое сочетание слов: объединённые в словосочетания слова не соединяются друг с другом по смыслу.

нет ошибки

ошибка

|

|

Иногда несочетаемые слова объединяют для достижения художественного эффекта. Пример: трудный ребенок.

- Смещение паронимов – сходных по звучанию слов, но отличающихся по смыслу.

| сытый человек | сытный завтрак |

| освоить профессию | усвоить материал |

| соседский ребенок | соседняя игровая площадка |

- Употребление слова в несвойственном значении:

| правильно | ошибка |

| герой противопоставлен | герой противопоказан |

| седовласый старик | седовласая голова |

- Многословие.

| Значение | Пример | |

| Плеоназм | — много близких по смыслу слов | «нежная и ласковая» |

| Тавтология | — стоящие рядом однокоренные слова | «оросительный канал орошает почву» |

| Расщепление сказуемого | — вместо глагола в сказуемом синонимичное словосочетание | «предпринять попытку» |

| Слова-паразиты | — слова для заполнения пауз | «ну», «так сказать» и т.п. |

Выразительность – качество речи, предполагающее грамотное использование художественных средств обозначения образов.

Средства выразительности используются:

- для передачи впечатлений и эмоций;

- оценивания;

- воздействия на чувства.

Средства речевой выразительности

- Синонимы – тождественные или близкие по смыслу слова одной части речи. Группы:

- смысловые (неприятель – враг);

- стилистические (радость – веселье).

- Антонимы – противоположные по смыслу слова, принадлежащие одной части речи. Виды:

- однокоренные (счастье – несчастье);

- разнокоренные (день – ночь).

- Омонимы – слова, которые имеют одинаковое написание и произношение, но отличающиеся по значению (язык – орган чувств/ пламя/ разговорный). Виды:

- омографы (замок – замок);

- омофоны (код – кот);

- омоформы (печь – сущ./глагол).

- Фразеологизмы – устойчивые словосочетания.

- Многозначные слова – слова, которые имеют много значений.

Нормы лексики и развитие языка

- Устаревшие слова – слова, которые уже вышли из повседневного общения. Группы:

- историзмы (кушак, тулуп);

- архаизмы (сиречь – то есть; очи – глаза).

- Неологизмы – новые слова и словосочетания, которые сначала не воспринимаются как норма. Востребованное слово «приживается» и постоянно использоваться в повседневной жизни, а некоторое время спустя переходит в активный словарь.

- Примеры: рестайлинг, селфи, блогер.

- Заимствованные слова – слова, пришедшие в язык из других языков

Причины прихода в русский язык заимствованных слов:

- неязыковая (для определения новых предметов, например, ресторан);

- языковая (используются для устранения многозначности и расплывчатости, кекс – вид пирожного).

Сфера использования слов

Все слова нашего языка делятся на группы по сфере употребления:

К неограниченной сфере употребления относятся слова, которые составляют основу языка, понятны каждому человеку, говорящему на языке, и используется в любых жизненных ситуациях.

Ограниченная сфера употребления включает в себя:

| диалектизмы | слова, принадлежащие русским говорам, но не входящие в литературный язык |

| просторечные слова | не входят в литературный язык и используются повседневно |

| профессионализмы | синонимы некоторых слов, принятые в профессиональных кругах |

| жаргонизмы | слова, которые употребляются в определённых кругах общения |

Практика ЕГЭ по русскому языку:

Лексические нормы

Раздел ОГЭ по русскому языку: 9.2 Лексические нормы

Лексические нормы – это употребления слов и фразеологизмов в свойственном им лексическом значении и нормы сочетания слов и фразеологизмов с другими словами в предложении. К лексическим нормам относятся нормы, которые регулируют правила использования и сочетания слов в речи. Употребление слова в речи всегда определяется особенностями его лексического значения – содержания, в котором отображено наше знание и представление о предмете, явлении, свойстве или процессе.

Лексические нормы (нормы словоупотребления) определяют правильный выбор слова из ряда других, близких ему по значению или по форме, а также употребление слов в тех значениях, которые они имеют в литературном языке. Эти нормы отражаются в толковых словарях, словарях иностранных слов, терминологических словарях и справочниках. Соблюдение лексических норм — важнейшее условие точности речи и её правильности.

Употребляя слово в речи, мы должны следить за тем, чтобы, во-первых , его лексическое значение было реализовано уместно и правильно, а во-вторых , чтобы слово правильно выражало наше отношение, то есть было выразительным. В соответствии с этим лексические нормы имеют два аспекта: точность и выразительность.

Точность – качество речи, которое заключается в соответствии смысловой стороны речи реальной действительности, в умении находить правильные слова для выражения своих мыслей. Речевые нарушения лексических норм в аспекте точности: 1) нарушение лексической сочетаемости слов; 2) смешивание паронимов; 3) неточности словоупотребления; 4) плеоназмы; 5) тавтология; 6) речевая недостаточность. Все эти нарушения лексической языковой нормы появляются не только в результате плохого знания языка, но и в результате небрежного отношения к слову, невнимательности.

Выразительность – качество речи, которое предполагает грамотное использование образных средств. Мы используем средства речевой выразительности для того, чтобы передать свои эмоции, впечатления, дать оценку или воздействовать на чувства собеседника. Лeксичeские нормы в аспекте выразительности: 1) синонимы, 2) антонимы, 3) омонимы, 4) многозначные слова, 5) фразеологизмы.

Лексические нормы с точки зрения развития языка: 1) устаревшие слова (историзмы, архаизмы); 2) возвращение устаревших слов; 3) неологизмы (новая лексика), 4) иноязычные / заимствованные слова.

Наиболее распространённые лексические ошибки

- Неправильный выбор слова ( костный тип мышления, проанализировать жизнедеятельность писателей ), неточный выбор синонима ( за ответ я получил прекрасную оценку ).

- Нарушение норм лексической сочетаемости ( стадо зайцев, под гнётом гуманности ).

- Противоречие между замыслом говорящего и эмоционально-оценочными оттенками значения слова ( Пушкин правильно выбрал дорогу жизни и пошёл по ней, оставляя несмываемые следы. Он внёс непосильный вклад в развитие России ).

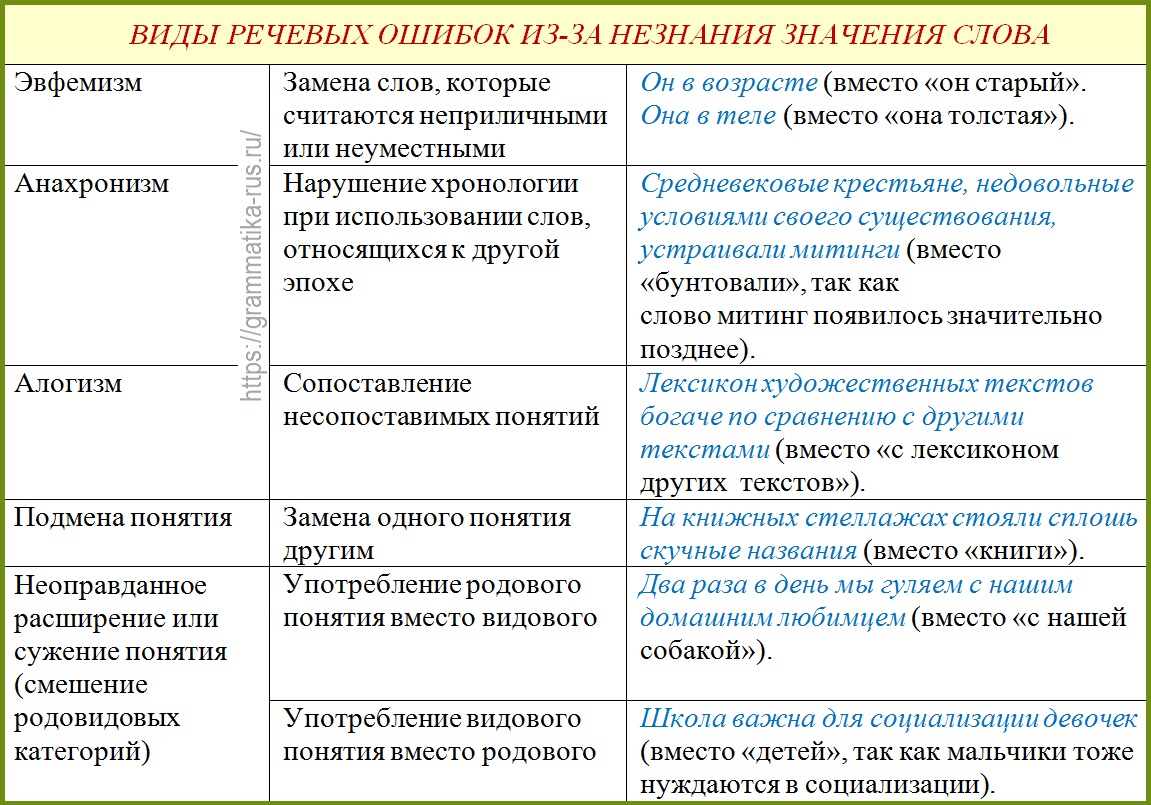

- Употребление анахронизмов, т. е. исторически несовместимых понятий ( Ломоносов поступил в институт );

- Смешение понятий из разных культур ( Ломоносов жил за сотни миль от столицы ).

- Неверное употребление фразеологизмов ( Надо вывести его на свежую воду ).

Речевая избыточность и речевая недостаточность

Плеоназмы — обороты речи, в которых сочетаются однородные по значению слова, излишние с точки зрения логики: темный мрак, снилось во сне, говорить словами .

Разновидностью плеоназма является тавтология — повторение одного и того же суждения или определения, неоправданное употребление однокоренных слов, «масло масленое»: Можно спросить вопрос? Всё ближе приближается праздник. Художник изобразил образ. Исправим: Можно задать вопрос? Всё ближе праздник. Художник изобразил героя (создал образ).

В языке художественной литературы, в поэтическом языке тавтология может использоваться как художественный приём повторения, усиливающий выразительность речи: Знать не знаю, ведать не ведаю; на дворе белым-бело; на пороге стоял старый-престарый старик.

Некоторые однокоренные слова потеряли лексическую связь друг с другом: чёрные чернила; белое бельё, красная краска.

Речевая недостаточность выражается в пропуске слов, что порождает логическую ошибку: Характер Базарова резко отличается от братьев Кирсановых . (Нужно: от характера братьев Кирсановых.)

Смешение паронимов

Паронимы — слова, близкие по звучанию, но разные по значению: телефонный абонент — концертный абонемент , эффектный наряд — эффективный приём, жёстки й диван — жестокий бой и др.

Многие смешивают однокоренные глаголы одеть (одевать) и надеть (надевать) . Одеть можно кого-то, надеть — что-то (на что-то): Одевать капризного ребёнка довольно сложно; в холода надеваю на него комбинезон.

Лексическая сочетаемость

Часто речевые ошибки происходят из-за того, что словосочетания строятся неверно, состоят из слов, не сочетающихся друг с другом:

Благодаря неосторожному обращению с огнём, лес выгорел. (Нужно: Из-за неосторожного обращения с огнём лес выгорел.)

Большое значение в наше время играет бережное отношение к природе . (Нужно: Большое значение в наше время имеет бережное отношение к природе.)

Конспект урока по русскому языку «Лексические нормы». Другие конспекты по разделу «Языковые нормы»:

Лексические нормы русского языка

1. Понятие о лексических нормах, их аспектах.

2. Лексические нормы в аспекте точности. Речевые нарушения лексических норм в аспекте точности.

3. Лексические нормы в аспекте выразительности.

4. Лексические нормы с точки зрения развития языка.

1. Понятие о лексических нормах, их аспектах.

Лексические нормы – это нормы, которые регулируют правила использования и сочетания слов в речи. Употребление слова в речи всегда определяется особенностями его лексического значения – содержания, в котором отображено наше знание и представление о предмете, явлении, свойстве или процессе.

Употребляя слово в речи, мы должны следить за тем, чтобы, во-первых, его лексическое значение было реализовано уместно и правильно, а во-вторых, чтобы слово правильно выражало наше отношение, то есть было выразительным. В соответствии с этим лексические нормы имеют два аспекта: точность и выразительность.

2. Лексические нормы в аспекте точности. Речевые нарушения лексических норм в аспекте точности.

Точность – качество речи, которое заключается в соответствии смысловой стороны речи реальной действительности, в умении находить правильные слова для выражения своих мыслей.

Употребление слова в речи всегда определяется, в первую очередь, особенностями его лексического значения, а также зависит от контекста – его окружения.

Лексические нормы, регулирующие аспект точности, предписывают избегать речевых ошибок – нарушений лексических норм. Рассмотрим кратко, каковы эти основные речевые недочёты.

1. Нарушение лексической сочетаемости слов. Лексическая сочетаемость слов – это способность слов соединяться друг с другом. Если не учитывать лексическое значение слов, а также традиции соединения слов в словосочетании возникает лексическая несочетаемость. Например, есть слова, сочетаемость которых в русском языке фразеологически связана: черствый хлеб, черствый человек, но не черствый торт или черствый друг. Мы можем сказать глубокая ночь или глубокая старость, но не можем говорить глубокий день или глубокая юность. В некоторых других случаях мы невнимательны к лексическому значению слов, которые мы соединяем в словосочетание. Например, беседа прочитана (это же устный жанр!), беседа может быть проведена, а прочитана книга или лекция.

2. Смешивание паронимов. Паронимы – слова, сходные по звучанию, но не совпадающие по значению (останки и остатки; эффектный и эффективный; экономный, экономичный, экономический). Слова, составляющие паронимический ряд, как правило, соотносятся между собой в логическом и смысловом плане, что может стать причиной их смешения в речи. Но паронимы не могут заменять друг друга (иллюстрированный и иллюстративный. Нельзя: иллюстративная книга или иллюстрированный материал).

3. Неточности словоупотребления. Точность словоупотребления – правильный выбор слова в соответствии с его лексическим значением. Неточность словоупотребления возникает, когда человек не осведомлён о значении слова, либо не принимает это значение во внимание. Например: Татьяна противопоказана Онегину (вместо: противопоставлена). Татьяна любит няню – эту седобородую старушку (вместо: седовласую или седую).

4. Плеоназмы – слова, близкие по смыслу и поэтому логически лишние (Смелый и храбрый человек – явный, открытый плеоназм. Свободная вакансия, главная суть – скрытый, неявный плеоназм).

5. Тавтология – повторение однокоренных или одинаковых слов (организовать организацию, изобразить образ).

6. Речевая недостаточность – немотивированный пропуск слов в ущерб содержанию высказывания (В кабинете висели русские писатели).

Все эти речевые нарушения лексической языковой нормы появляются не только в результате плохого знания языка, но и в результате небрежного отношения к слову, невнимательности.

3. Лексические нормы в аспекте выразительности.

Выразительность – качество речи, которое предполагает грамотное использование образных средств. Мы используем средства речевой выразительности для того, чтобы передать свои эмоции, впечатления, дать оценку или воздействовать на чувства собеседника. В русском языке богатый набор образно-выразительных средств. Лексические нормы в аспекте выразительности регулируют закономерности их использования.

1. Синонимы – слова одной и той же части речи, близкие или тождественные по значению. Синонимы подразделяются на несколько групп:

· смысловые (семантические) – синонимы, различающиеся оттенками значения (друг – товарищ – приятель, молодость – юность, талисман – амулет, красный – алый)

· стилистические – синонимы, различающиеся стилистической окраской, субъективной оценкой, сферой употребления (будущее – грядущее, умный – толковый – башковитый, беседовать – болтать – трепаться, работать – вкалывать).

В речи синонимы выполняют следующие функции: 1) наиболее точное выражение мысли и оценки, 2) уточнение и разъяснение понятия, 3) сопоставление и противопоставление, 4) замещение (возможность избежать повторов и однообразия).

Однако использовать синонимы надо внимательно: не всегда они могут заменять друг друга в контексте. Особенно это касается стилистических синонимов. Если синоним подобран неудачно – это тоже речевой недочёт. Например: Ему удалось повлечь за собой единомышленников. Многие животные зимой бросаются в спячку. Президент устроил правительству разборку .

2. Антонимы – слова, одной части речи противоположные по своему лексическому значению (холодный – горячий, друг – враг). Антонимы могут быть двух видов:

· однокоренные (лексико-грамматические): друг – недруг, приезд – отъезд, спокойный – беспокойный.

· разнокоренные (собственно лексические): любовь – ненависть, старый – молодой, трудиться – бездельничать.

Особо выделяются так называемые контекстуальные антонимы – слова, ставшие антонимической парой только в определённом контексте. Например: кто сеет ветер, пожнёт бурю. У неё были не глаза, а очи.

Основные функции антонимов: 1) противопоставление (антитеза): ученье свет – а неученье – тьма. 2) выражение отрицания: я тебе не враг, а друг. 3) создание комического эффекта: было так поздно, что стало уже рано (каламбур – игра слов, основанная на их неожиданном объединении, двусмысленности).

3. Омонимы – слова, совпадающие по форме (в произношении, на письме), но разные по значению (лук – растение / оружие, брак – супружество / некачественная продукция).

Различают смежные с омонимией явления:

· омографы – графические омонимы, совпадающие по написанию, но разные по звучанию (áтлáс, зáмóк, попáдáют).

· омофоны – фонетические омонимы, совпадающие по звучанию, но различающиеся написанием (род – рот, частота – чистота, умалять – умолять).

· омоформы – словоформы-омонимы, одинаково звучащие грамматические формы разных слов (печь, три, лечу).

4. Многозначные слова – слова, имеющие несколько значений, между которыми имеется ассоциативная связь на основе сходства или смежности обозначаемых явлений (море – Черное море, море цветов. Сладкий – чай, улыбка, взгляд). Стилистическое использование многозначных слов основано на том, что в текстах могут использоваться как их прямые, так и переносные значения. Поэтому следует быть внимательными: многозначность слов может дать повод к неправильному истолкованию фразы. Например: Перед школой вы увидите разбитые цветники: это дело рук наших ребят. На каждого члена кружка падает пять-шесть моделей.

5. Фразеологизмы – устойчивые сочетания слов, воспроизводимые в речи в готовом виде: не ударить в грязь лицом, водить за нос, не в своей тарелке, как рыба в воде и т. д.

Умелое использование фразеологизмов делает речь выразительной, меткой, демонстрирует высокий уровень речевой культуры говорящего. Тем не менее следует быть внимательным при использовании фразеологизмов в речи, так как и здесь может подстерегать речевой недочёт:

· нарушение грамматической формы фразеологизма – изменение принятой грамматической формы слов (род, число, падеж и т. д.), входящих во фразеологизм. Например: Он покривил в душе ;

· замена компонента фразеологизма – искажение состава фразеологического оборота путём замены одного из слов синонимом. Например: Большое значение . стал играть рейтинг успеваемости.

4. Лексические нормы с точки зрения развития языка.

Так как язык представляет собой живое явление, которое постоянно развивается и обновляется, одни слова приходят в язык, другие уходят из него.

1. Устаревшие слова в зависимости от причин устаревания делятся на две группы:

· историзмы – слова, устаревшие по неязыковой причине, так как обозначаемые ими реалии, ушли в прошлое вместе с развитием общества (ендова, камзол, холстина). У Пушкина: Ямщик сидит на облучке, в тулупе в красном кушачке.

· архаизмы – слова, устаревшие по языковой причине, вышли из употребления, так как были заменены синонимами (ланиты – щёки, очи – глаза, шуйца – левая рука, сей – этот). Бывает и так, что «родное» для языка слово становится архаизмом из-за появления иностранного (зодчий – архитектор). У некоторых слов поменялось значение: позор – зрелище, прелесть – обман.

Бывает и так, что слово, перешедшее в разряд устаревших, вновь возвращается в язык. Например: слова гимназия, лицей и офицер исчезли из языка после Октябрьской революции. Слово офицер вернулось в язык в 1940-х годах, а слова гимназия и лицей – в 1990-х.

Устаревшие слова используются в литературе, для различных стилизаций. Читать русскую классическую литературу без знания устаревших слов достаточно трудно.

2. Новая лексика – неологизмы – новые слова, ещё не занявшие место в активной лексике. Если слово нужно для языка, оно «приживается» и начинает активно использоваться, через некоторое время переходит в активный словарь. Неологизмы появляются в языке вместе с обозначаемыми реалиями (комбайн, космонавт, сникерснуть).

3. Иноязычные / заимствованные слова – слова, пришедшие в язык из других языков. Заимствованная лексика всегда была отражением нашей истории. Приходила она в русский язык по разным причинам: 1) неязыковая причина – вместе с предметом (тетрадь, чай, хоккей, зонт, кафе), 2) языковая причина – стремление устранить расплывчатость, объёмность, многозначность русского слова (пирожное – кекс как особый вид пирожного; бег на короткие дистанции – спринт). Бывает и так, что русское слово и иноязычное «соперничают»: водитель – шофёр, стагнация – застой, коррумпированный – продажный.

Лексические нормы предписывают не злоупотреблять неологизмами или заимствованными словами, по возможности использовать русский литературный аналог.

Таким образом, мы рассмотрели лексические нормы – правила употребления слов в соответствии с их значением и выразительной характеристикой, познакомились с явлениями, сопровождающими развитие нашего языка.

источники:

http://uchitel.pro/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B/

http://pandia.ru/text/78/508/75585.php

Обновлено: 21.09.2023

Лексическая несочетаемость В спортзале висела треугольная груша (в значение слова груша не входит понятие треугольная).

Неоправданный пропуск слова Никита занял первое место по английскому языку (пропущено слово в олимпиаде).

Многословие

— неоправданный повтор слова Саша сделал хороший доклад. Доклад всем понравился.

— тавтология Начало сессии начинается в конце этого месяца.

— плеоназм Хочу познакомить вас с этим юным вундеркиндом.

Неоправданное употребление антонимов В силу слабости своей позиции ему трудно было защищаться.

Неоправданное употребление заимствованных слов Анакопийская пропасть находится в курортном эпицентре, в Новом Афоне

Неоправданное использование устаревшей лексики, неологизмов, профессиональной и жаргонной лексики, стилистически окрашенных слов Ты бы еще ярче накрасила свои ланит.

В продажу поступили беспроводные клавы.

Председатель Законодательного собрания – интересный чувак.

Я признаю необходимость усиления внимания к проблеме.

Неверное использование многозначных лов, омонимов, паронимов Вытянули носочки.

Приносим извинения за предоставленные неудобства.

Смешение понятий С 1 июня самолет будет летать с остановками (с промежуточной посадкой).

Неверный выбор синонимы Этот клуб реконструировал районный зодчий (архитектор)

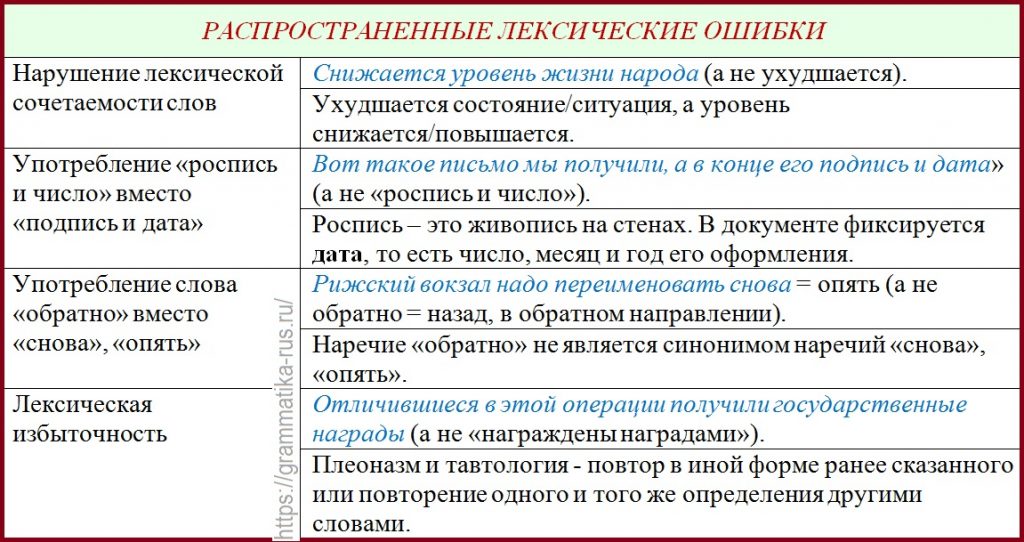

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

Нарушение лексической сочетаемости слов: Снижается уровень жизни народа (а не ухудшается). Ухудшается состояние/ситуация, а уровень снижается/повышается.

© Авторские права2022 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Лексические нормы – это употребления слов и фразеологизмов в свойственном им лексическом значении и нормы сочетания слов и фразеологизмов с другими словами в предложении. К лексическим нормам относятся нормы, которые регулируют правила использования и сочетания слов в речи. Употребление слова в речи всегда определяется особенностями его лексического значения – содержания, в котором отображено наше знание и представление о предмете, явлении, свойстве или процессе.

Лексические нормы (нормы словоупотребления) определяют правильный выбор слова из ряда других, близких ему по значению или по форме, а также употребление слов в тех значениях, которые они имеют в литературном языке. Эти нормы отражаются в толковых словарях, словарях иностранных слов, терминологических словарях и справочниках. Соблюдение лексических норм — важнейшее условие точности речи и её правильности.

Употребляя слово в речи, мы должны следить за тем, чтобы, во-первых , его лексическое значение было реализовано уместно и правильно, а во-вторых , чтобы слово правильно выражало наше отношение, то есть было выразительным. В соответствии с этим лексические нормы имеют два аспекта: точность и выразительность.

Точность – качество речи, которое заключается в соответствии смысловой стороны речи реальной действительности, в умении находить правильные слова для выражения своих мыслей. Речевые нарушения лексических норм в аспекте точности: 1) нарушение лексической сочетаемости слов; 2) смешивание паронимов; 3) неточности словоупотребления; 4) плеоназмы; 5) тавтология; 6) речевая недостаточность. Все эти нарушения лексической языковой нормы появляются не только в результате плохого знания языка, но и в результате небрежного отношения к слову, невнимательности.

Выразительность – качество речи, которое предполагает грамотное использование образных средств. Мы используем средства речевой выразительности для того, чтобы передать свои эмоции, впечатления, дать оценку или воздействовать на чувства собеседника. Лeксичeские нормы в аспекте выразительности: 1) синонимы, 2) антонимы, 3) омонимы, 4) многозначные слова, 5) фразеологизмы.

Лексические нормы с точки зрения развития языка: 1) устаревшие слова (историзмы, архаизмы); 2) возвращение устаревших слов; 3) неологизмы (новая лексика), 4) иноязычные / заимствованные слова.

Наиболее распространённые лексические ошибки

- Неправильный выбор слова ( костный тип мышления, проанализировать жизнедеятельность писателей ), неточный выбор синонима ( за ответ я получил прекрасную оценку ).

- Нарушение норм лексической сочетаемости ( стадо зайцев, под гнётом гуманности ).

- Противоречие между замыслом говорящего и эмоционально-оценочными оттенками значения слова ( Пушкин правильно выбрал дорогу жизни и пошёл по ней, оставляя несмываемые следы. Он внёс непосильный вклад в развитие России ).

- Употребление анахронизмов, т. е. исторически несовместимых понятий ( Ломоносов поступил в институт );

- Смешение понятий из разных культур ( Ломоносов жил за сотни миль от столицы ).

- Неверное употребление фразеологизмов ( Надо вывести его на свежую воду ).

Речевая избыточность и речевая недостаточность

Плеоназмы — обороты речи, в которых сочетаются однородные по значению слова, излишние с точки зрения логики: темный мрак, снилось во сне, говорить словами .

В языке художественной литературы, в поэтическом языке тавтология может использоваться как художественный приём повторения, усиливающий выразительность речи: Знать не знаю, ведать не ведаю; на дворе белым-бело; на пороге стоял старый-престарый старик.

Некоторые однокоренные слова потеряли лексическую связь друг с другом: чёрные чернила; белое бельё, красная краска.

Речевая недостаточность выражается в пропуске слов, что порождает логическую ошибку: Характер Базарова резко отличается от братьев Кирсановых . (Нужно: от характера братьев Кирсановых.)

Смешение паронимов

Паронимы — слова, близкие по звучанию, но разные по значению: телефонный абонент — концертный абонемент , эффектный наряд — эффективный приём, жёстки й диван — жестокий бой и др.

Многие смешивают однокоренные глаголы одеть (одевать) и надеть (надевать) . Одеть можно кого-то, надеть — что-то (на что-то): Одевать капризного ребёнка довольно сложно; в холода надеваю на него комбинезон.

Лексическая сочетаемость

Часто речевые ошибки происходят из-за того, что словосочетания строятся неверно, состоят из слов, не сочетающихся друг с другом:

Благодаря неосторожному обращению с огнём, лес выгорел. (Нужно: Из-за неосторожного обращения с огнём лес выгорел.)

Большое значение в наше время играет бережное отношение к природе . (Нужно: Большое значение в наше время имеет бережное отношение к природе.)

Речь мыслится нами как абстрактная категория, недоступная для непосредственного восприятия. А между тем это – важнейший показатель культуры человека, его интеллекта и мышления, способ познания сложных связей природы, вещей, общества и передачи этой информации путём коммуникации.

Что такое ошибки в языке? Зачем говорить грамотно?

Сто лет назад человек считался грамотным, если он умел писать и читать на родном языке. Сейчас грамотным называют того, кто не только читает и говорит, но и пишет в соответствии с правилами языка, которые нам дают филологи и система образования. В устаревшем смысле мы все грамотные. Но далеко не все из нас всегда правильно ставят знаки препинания или пишут трудные слова.

Виды речевых ошибок

Сначала разберёмся с тем, что такое речевые ошибки. Речевые ошибки – это любые случаи отклонения от действующих языковых норм. Без их знания человек может нормально жить, работать и настраивать коммуникацию с другими. Но вот эффективность совершаемых действий в определённых случаях может страдать. В связи с этим возникает риск быть недопонятым или понятым превратно. А в ситуациях, когда от этого зависит наш личный успех, подобное недопустимо.

Автором приведённой ниже классификации речевых ошибок является доктор филологических наук Ю. В. Фоменко. Его деление, по нашему мнению, наиболее простое, лишённое академической вычурности и, как следствие, понятное даже тем, кто не имеет специального образования.

Виды речевых ошибок:

Примеры и причины возникновения речевых ошибок

Произносительные ошибки

Произносительные или орфоэпические ошибки возникают в результате нарушения правил орфоэпии. Другими словами, причина кроется в неправильном произношении звуков, звукосочетаний, отдельных грамматических конструкций и заимствованных слов. К ним также относятся акцентологические ошибки – нарушение норм ударения. Примеры:

Лексические ошибки

Лексические ошибки – нарушение правил лексики, прежде всего – употребление слов в несвойственных им значениях, искажение морфемной формы слов и правил смыслового согласования. Они бывают нескольких видов.

Употребление слова в несвойственном ему значении. Это самая распространённая лексическая речевая ошибка. В рамках этого типа выделяют три подтипа:

Словосочинительство. Примеры ошибок: грузинец, героичество, подпольцы, мотовщик.

Фразеологические ошибки

Фразеологические ошибки возникают, когда искажается форма фразеологизмов или они употребляются в несвойственном им значении. Ю. В. Фоменко выделяет 7 разновидностей:

Морфологические ошибки

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки связаны с нарушением правил синтаксиса – конструирования предложений, правил сочетания слов. Их разновидностей очень много, поэтому приведём лишь некоторые примеры.

Орфографические ошибки

Пунктуационные ошибки

Пунктуационные ошибки – неправильное употребление знаков препинания при письме.

Стилистические ошибки

Этой теме мы посвятили отдельный материал.

Пути исправления и предупреждения речевых ошибок

Как предупредить речевые ошибки? Работа над своей речью должна включать:

- Чтение художественной литературы.

- Посещение театров, музеев, выставок.

- Общение с образованными людьми.

- Постоянная работа над совершенствованием культуры речи.

Источники

- Беззубов А. Н. Введение в литературное редактирование. – Санкт-Петербург, 1997.

- Савко И. Э. Основные речевые и грамматические ошибки

- Фоменко Ю. В. Типы речевых ошибок. – Новосибирск: НГПУ, 1994.

- Цейтлин С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – М.: Просвещение, 1982.

Отзывы и комментарии

А теперь вы можете потренироваться и найти речевые ошибки в данной статье или поделиться другими известными вам примерами. Кроме того, обратите внимание на наш курс по развитию грамотности.

Лексические нормы – это нормы, которые регулируют правила использования и сочетания слов в речи. Употребление слова в речи всегда определяется особенностями его лексического значения – содержания, в котором отображено наше знание и представление о предмете, явлении, свойстве или процессе.

Употребляя слово в речи, мы должны следить за тем, чтобы, во-первых, его лексическое значение было реализовано уместно и правильно, а во-вторых, чтобы слово выражало наше отношение, то есть было выразительным. В соответствии с этим лексические нормы имеют два аспекта: точность и выразительность. Кроме того, употребление слов в речи определяется сферой их бытования и изменениями, происходящими в языке с течением времени.

Лексические нормы в аспекте точности. Речевые нарушения лексических норм в аспекте точности.

Точность – качество речи, которое заключается в соответствии смысловой стороны речи реальной действительности, в умении находить правильные слова для выражения мыслей.

Типичные лексические ошибки в аспекте точности.

1. Нарушение лексической сочетаемости слов. Лексическая сочетаемость – это способность слов соединяться друг с другом. Если не учитываются лексическое значение слов и традиции соединения слов в словосочетании, возникает лексическая несочетаемость. Например, есть слова, сочетаемость которых в русском языке фразеологически связана: черствый хлеб, черствый человек, но не черствый торт или черствый друг. Мы можем сказать глубокая ночь или глубокая старость, но не глубокий день или глубокая юность. В некоторых других случаях нарушение лексической сочетаемости может быть вызвано невниманием к лексическому значению слов, которые соединены в словосочетание. Например, беседа прочитана (беседа – это устный жанр, она может быть проведена, а прочитана книга или лекция).

С точки зрения современного языка часто бывает трудно объяснить причины различий сочетаемости близких по смыслу слов, например: Уделять внимание / придавать значение развитию спорта.

Многие сочетания слов закреплены языковой традицией, и умение их использовать составляет часть языковой культуры человека.

У лексической сочетаемости есть свои границы. Например, слово крепкий имеет следующие

значения (Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка):

1.Такой, который трудно сломать, разбить (крепкая ткань, веревка).

2. Сильный духом, непоколебимый (крепкий духом старик).

3. Здоровый, сильный (крепкий организм).

4. Надежный (крепкая дружба, любовь).

5. Достигающий сильной степени (крепкий мороз, ветер).

6. Насыщенный, сильнодействующий, резкий (крепкий чай, табак).

7. Разг. Зажиточный (крепкий хозяин).

Следует отличать от речевой ошибки намеренное объединение несочетаемых слов,

например: обыкновенное чудо. Это один из видов тропов – оксюморон.

2. Смешение паронимов. Паронимы – слова, сходные по звучанию, но не совпадающие по значению (останки и остатки; эффектный и эффективный; экономный, экономичный, экономический).

Слова, составляющие паронимический ряд, как правило, соотносятся между собой в логическом и смысловом плане, что может стать причиной их смешения в речи. Но паронимы не могут заменять друг друга (иллюстрированный и иллюстративный. Нельзя: иллюстративная

книга или иллюстрированный материал).

3. Неточности словоупотребления (употребление слова в несвойственном ему значении).

Точность словоупотребления – правильный выбор слова в соответствии с его лексическим значением. Неточность словоупотребления возникает, когда человек не осведомлён о значении слова либо не принимает это значение во внимание. Например: Татьяна противопоказана Онегину (вместо: противопоставлена). Татьяна любит няню – эту седобородую старушку (вместо: седовласую или седую).

В речи встречаются различные виды многословия.

Тавтологичны некоторые неправильные грамматические формы: самый наилучший – самый лучший,наилучший; более красивее – более красивый, красивее.

В языке немало тавтологичных сочетаний, употребление которых неизбежно, поскольку в них используется терминологическая лексика. Например, словарь иностранных слов, бригадир первой бригады. Тавтологичными могут быть фразеологические обороты: ходить ходуном, набит битком, пропади пропадом.

4.3. Расщепление сказуемого – замена глагольного сказуемого синонимичным сочетанием: Ученики приняли решение произвести уборку школьного двора. (В официально-деловом стиле такие сочетания уместны, но в данной речевой ситуации лучше сказать: Ученики решили убрать школьный двор).

4.4. Слова-паразиты – разнообразные частицы и слова, которыми говорящий заполняет

вынужденные паузы (вот, ну, это самое, так сказать, знаете ли, как бы и др.). Их употребление не оправдано содержанием и структурой высказывания.

Ни одно слово в языке не является словом-паразитом, таковыми слова становятся в процессе речи. Поскольку слова-паразиты не связаны со смыслом высказывания, они затрудняют процесс общения.

5. Речевая недостаточность (лексическая неполнота высказывания)

– немотивированный пропуск слов в ущерб содержанию высказывания (В кабинете висели русские писатели).

Нарушение лексической сочетаемости.

Не всегда слова могут сочетаться друг с другом.

Ошибки этого типа связаны с тем, что говорящий или пишущий не замечает, что

— слова противоречат друг другу, одно исключают другое по смыслу: танцевальная песня

— одно имеет положительное, а другое отрицательное значение: полчища тружеников

— разнородны по стилю: в колхозе возвели новый коровник и воздвигли баню

— несовместимы по традиции: можно выполнить желание –нельзя выполнить мечту, может быть сильная привязанность, страсть, ненависть – не может быть сильной дружбы.

Употребление лишних слов.

Плеоназм – употребление в речи близких по смыслу, потому логически излишних слов. Он крепко держит в своих руках штурвал руля.

Тавтология и неуместное повторение слов.

Ошибки в употреблении местоимений.

Использование клише и штампов.

Канцеляризмы – слова и выражения, употребление которых закреплено за официально-деловым стилем, но в других стилях они неуместны, являются штампами. Имеет место отсутствие запасных частей. На заводе проводится большая работа по линии профорганизации. При голосовании поднялся лес рук.

НАРУШЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ НОРМ

1.Употребление слова в несвойственном ему значении

Всю четвёртую декаду апреля было холодно.

Всю последнюю декаду апреля было холодно.

2.Нарушение лексической сочетаемости слов

У Ирины карие волосы и зелёные глаза.

У Ирины каштановые волосы и зелёные глаза.

3.Употребление многозначных слов или омонимов, приводящее к двусмысленности

На олимпиаде по русскому языку я потерял очки из-за невнимательности

На олимпиаде по русскому языку я потерял баллы из-за невнимательности

4.Смешение паронимов(близкие по звучанию, но разные по смыслу слова)

В ёлочном лесу очень хорошо дышится.

В еловом лесу очень хорошо дышится.

5.Неудачный выбор одного из синонимов

Адвокат добивался, чтобы его подзащитного обелили.

Адвокат добивался, чтобы его подзашитного оправдали .

6.Употребление лишнего слова (речевая избыточность)

7. Пропуск необходимого слова, приводящий к искажению мысли или подмене понятий(речевая недостаточность)

В читальный зал в одежде не входить.

В читальный зал в верхней одежде не входить.

8.Неуместное повторение одних и тех же либо однокоренных слов

9.Неуместное употребление диалектной, просторечной, жаргонной лексики

Расчёт за продукцию производится как в российских рублях, так и в баксах .

Расчёт за продукцию производится как в российских рублях, так и в долларах.

Читайте также:

- Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна кратко

- Аппликация на тему лето в детском саду вторая младшая группа

- Школа индийский фильм 2010 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве

- Приобщение детей к национальной культуре в условиях современного доу

- Формирование коммуникативных ууд в средней школе

Точность речи

4

Средняя оценка: 4

Всего получено оценок: 574.

4

Средняя оценка: 4

Всего получено оценок: 574.

Основная функция языка – коммуникативная. И для ее выполнение необходимо, чтобы речь обладала рядом свойств. Одно из них – точность речи, о которой мы поговорим в этой статье.

Что такое точность речи

Речь можно назвать точной в том случае, если мы легко понимаем, что имел в виду говорящий или пишущий, если его слова кратко и недвусмысленно выражают его мысли.

Примеры точности речи мы найдем в текстах классиков русской художественной литературы – А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева и других. Русский язык не зря славится своим богатством: тот, кто владеет им действительно хорошо, может для любой мыли подобрать ясные и точные слова.

Почему точность речи может нарушаться?

Причин тому, что точность речи нарушается, может быть несколько.

Во-первых, это недостаточная информированность говорящего. Всем нам знакома ситуация, когда автор сообщения не вполне понимают то, о чём он рассказывает. Тогда он путается, строит предложения невразумительно и, как говорится, льёт воду и напускает туману.

Есть только один способ справиться с этой ошибкой – говорить лишь о том, что хорошо знаешь и понимаешь. Ведь иначе неточность понимания как раз и приводит к неточности речи.

Не менее редкая причина недостаточной точности речи – это слабое владение русским языком, его лексическими богатствами.

Лексические ошибки, нарушающие точность речи

Словарный состав русского языка очень широк. В нём много слов, имеющих не одно, а несколько значений, есть синонимы, омонимы, паронимы. Со всеми этими явлениями могут быть связаны лексические ошибки, которые мешают речи быть точной.

Например, из нескольких синонимов часто можно выделить несколько нейтральных и несколько экспрессивно окрашенных (книжных, пренебрежительных и т.д.). В этом случае употребление неподходящего синонимы с экспрессивной окраской мешает понять смысл высказывания.

Пример: «Иванов был один из плеяды хулиганов и двоечников».

Слово «плеяда» допустимо употреблять, если речь идет о группе хороших, выдающихся людей («плеяда поэтов пушкинской поры»), а в данном случае было уместно слово «ряд» или «группа».

Омонимы – это слова, которые одинаково звучат и пишутся, но имеют совершенно разные значения. Употребляя в речи омонимы, надо внимательно следить за тем, не будет ли высказывание двусмысленным, и, если это так, следует подбирать другие слова или описательные выражения.

Например, в выражении «Брат решил оставить эту работу» непонятно, решил ли он оставить себе (принять, присвоить) или оставить где-то (отдать, отказаться) – и что: вариант трудоустройства или результат труда (допустим, художественное полотно).

Особенно много ошибок, нарушающих точность речи, связано с паронимами.

Паронимы – это слова, которые имеют сходное звучание и написание, но различаются по смыслу. Они могут быть как однокоренными (одеть – надеть), так и с разными корнями (экскаватор – эскалатор). Неразличение паронимов часто приводит к тому, что речь делается непонятной. В таких условиях говорить о точности не приходится.

Классический пример – высказывания типа «Здесь нужна роспись директора». Какая роспись? Хохломская? Вероятно, директор все-таки не распишет, а подпишет документ и нужна, следовательно, его подпись.

Случается, говорящий или пишущий употребляет слова, значения которых он не знает. Конечно, и в этом случае речь делается неточной, а то и приобретает комических эффект. Например, «Дядя Фамусова любил ходить цугом». Дядя никак не мог так поступать, поскольку «цугом» можно только ездить – это вариант упряжки лошадей вереницей.

Как сделать речь точной

Надо работать над тем, чтобы речь стала максимально точной. Это необходимо для того, чтобы получать хорошие оценки по творческим работам (сочинениям и изложениям), чтобы хорошо сдать ЕГЭ. Но не это главное.

Все мы живем в обществе и стремимся к самовыражению. Однако неточную, невнятную речь понять очень трудно. Возможны конфликты из-за того, что нас неправильно поняли.

Поэтому в интересах любого человека стремиться к тому, чтобы речь стала точной.

Достичь этого и трудно, и легко одновременно. Это не требует особых каких-то действий. Надо просто внимательно прислушиваться к окружающим, читать хорошие книги, стараться запомнить побольше красивых, выразительных слов и стремиться никогда не употреблять в речи те слова, значение которых не вполне понимаешь. Уточнить смысл любого литературного слова можно в толковом словаре.

Что мы узнали?

Точность речи – одна из характеристик текста. Она указывает на то, что текст выполняет свою коммуникативную функцию: он понятен и недвусмысленен. Человек, плохо владеющий предметом, о котором говорит, и русской речью, может совершать различные ошибки при употреблении синонимов, омонимов, паронимов и так далее. Его речь делается невнятной. Чтобы этого избежать, надо расширять свой лексикон и употреблять только те слова, значение которых точно известно.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Георгий Гоов

5/5

-

Андрей Фролов

4/5

-

Ольга Бабкина

5/5

Оценка статьи

4

Средняя оценка: 4

Всего получено оценок: 574.

А какая ваша оценка?

-

Лексика. Типы

лексических единиц -

Понятие лексической

нормы и типичные лексические ошибки -

Нарушение точности,

ясности, логичности, краткости речи

как следствие лексических ошибок

1. Лексика. Типы лексических единиц

-

Лексика

– словарный состав языка, который

охватывает отдельные слова и устойчивые

сочетания слов. Все слова можно разделить

на несколько групп в зависимости от их

лексических особенностей.

В зависимости от

количества лексических значений выделяют

однозначные и многозначные слова.

Однозначное

слово может

иметь только одно лексическое значение

(книга, стол,

монолог, начеку).

Многозначное

слово имеет

два и более значений (терпеть,

зелёный). В

толковом словаре все значения многозначного

слово приводятся в одной словарной

статье, каждое значение нумеруется и

перед толкованием слова может быть

помета, например, перен.

(переносное значение). Прямое значение

– это основное значение слова. Переносное

значение – вторичное значение, которое

возникло на основе прямого.

Лексические

единицы в зависимости от смысловых

связей между словами подразделяют на

синонимы, омонимы, антонимы, паронимы.

Синонимы

– это слова одной части речи, разные по

звучанию, одинаковые или близкие по

смыслу. Синонимы могут отличаться друг

от друга оттенками значения, стилистической

окраской или тем и другим. Антонимы

– слова,

противоположные по значению. Антонимы

обозначают контрастные понятия,

соотносимые друг с другом. Антонимы

могут выражать противоположные понятия

времени (давно – недавно), места (верх

– низ), пространства (север – юг) и т.д.

Омонимы

– слова, одинаковые по написанию и

звучанию, относящиеся к одной части

речи, но не связанные по значению,

например: В словарях омонимы, в отличие

от многозначных слов, даются в разных

словарных статьях, так как омонимы, в

отличие от многозначных слов, не имеют

общего компонента значения. Паронимами

называются слова, близкие по звучанию,

но разные по значению, имеющие, как

правило, один корень и принадлежащие к

одной части речи, например: эффектный

– эффективный, адресат – адресант,

тактический – тактичный.

Лексические

единицы подразделяют с точки зрения

сферы употребления. Общеупотребительной

называется лексика, понятна всем

носителям русского языка. Необщеупотребительные

слова используются только той или иной

социальной группой. Такими словами

являются жаргонизмы

(эмоционально-экспрессивные

слова, которые используются той или

иной социальной группой и имеют

соответствие в литературном языке),

диалектизмы

(слова, которые употребляются только

жителями определённой территории),

арготизмы

(слова,

употребляющиеся в речи людей определённой

социальной среды, для того чтобы скрыть

содержание речи от представителей

других социальных групп), профессионализмы,

термины.

Лексические

единицы могут быть характерны только

для одного стиля речи, а могут быть

нейтральными,

т.е.

употребляться

в любом стиле.

В зависимости от

происхождения слова являются исконно

русскими и заимствованными. Исконно

русские Заимствования (иноязычная

лексика) – слова, которые пришли в

русский язык из других языков и

употребляются по законам русского

языка.

В зависимости от

частотности употребления выделяют

пассивную и активную лексику. Активной

является лексика повседневного

употребления (стол, дом, работа, договор,

налог и т.п.). Пассивная лексика используется

редко. К пассивной лексике относятся

устаревшие слова, вышедшие из активного

употребления. Они делятся на две группы:

историзмы

и архаизмы.

Историзмы – слова,

обозначающие

предметы, явления, которых нет в

современной жизни: барщина,

оброк, вече, аршин.

Архаизмы

– слова, лексическое значение которых

изменилось. Архаизмы имеют синонимы в

современном русском языке, потому что

предметы и явления, обозначаемые этими

словами не утратились. Например, чело

(лоб), персты (пальцы), позор (зрелище),

шуйца (левая рука), десница (правая рука).

Кроме

устаревших слов, к пассивной лексике

относятся неологизмы

(новые единицы

словарного состава). Неологизмы могут

быть

индивидуально-авторскими и

общеязыковыми. Индивидуально-авторские

неологизмы принадлежат книжной речи,

создаются сознательно, не получают

широкого употребления, не фиксируются

в словарях. Такие неологизмы создаются

с целью придать выразительность речи.

Общеязыковые неологизмы возникают,

когда есть необходимость в наименовании

нужного предмета.

Соседние файлы в папке Доп. материал

- #

- #

- #

Лексические нормы

Раздел ОГЭ по русскому языку: 9.2 Лексические нормы

Лексические нормы – это употребления слов и фразеологизмов в свойственном им лексическом значении и нормы сочетания слов и фразеологизмов с другими словами в предложении. К лексическим нормам относятся нормы, которые регулируют правила использования и сочетания слов в речи. Употребление слова в речи всегда определяется особенностями его лексического значения – содержания, в котором отображено наше знание и представление о предмете, явлении, свойстве или процессе.

Лексические нормы (нормы словоупотребления) определяют правильный выбор слова из ряда других, близких ему по значению или по форме, а также употребление слов в тех значениях, которые они имеют в литературном языке. Эти нормы отражаются в толковых словарях, словарях иностранных слов, терминологических словарях и справочниках. Соблюдение лексических норм — важнейшее условие точности речи и её правильности.

Употребляя слово в речи, мы должны следить за тем, чтобы, во-первых, его лексическое значение было реализовано уместно и правильно, а во-вторых, чтобы слово правильно выражало наше отношение, то есть было выразительным. В соответствии с этим лексические нормы имеют два аспекта: точность и выразительность.

Точность – качество речи, которое заключается в соответствии смысловой стороны речи реальной действительности, в умении находить правильные слова для выражения своих мыслей. Речевые нарушения лексических норм в аспекте точности: 1) нарушение лексической сочетаемости слов; 2) смешивание паронимов; 3) неточности словоупотребления; 4) плеоназмы; 5) тавтология; 6) речевая недостаточность. Все эти нарушения лексической языковой нормы появляются не только в результате плохого знания языка, но и в результате небрежного отношения к слову, невнимательности.

Выразительность – качество речи, которое предполагает грамотное использование образных средств. Мы используем средства речевой выразительности для того, чтобы передать свои эмоции, впечатления, дать оценку или воздействовать на чувства собеседника. Лeксичeские нормы в аспекте выразительности: 1) синонимы, 2) антонимы, 3) омонимы, 4) многозначные слова, 5) фразеологизмы.

Лексические нормы с точки зрения развития языка: 1) устаревшие слова (историзмы, архаизмы); 2) возвращение устаревших слов; 3) неологизмы (новая лексика), 4) иноязычные / заимствованные слова.

Наиболее распространённые лексические ошибки

- Неправильный выбор слова (костный тип мышления, проанализировать жизнедеятельность писателей), неточный выбор синонима (за ответ я получил прекрасную оценку).

- Нарушение норм лексической сочетаемости (стадо зайцев, под гнётом гуманности).

- Противоречие между замыслом говорящего и эмоционально-оценочными оттенками значения слова (Пушкин правильно выбрал дорогу жизни и пошёл по ней, оставляя несмываемые следы. Он внёс непосильный вклад в развитие России).

- Употребление анахронизмов, т. е. исторически несовместимых понятий (Ломоносов поступил в институт);

- Смешение понятий из разных культур (Ломоносов жил за сотни миль от столицы).

- Неверное употребление фразеологизмов (Надо вывести его на свежую воду).

Речевая избыточность и речевая недостаточность

Плеоназмы — обороты речи, в которых сочетаются однородные по значению слова, излишние с точки зрения логики: темный мрак, снилось во сне, говорить словами.

Разновидностью плеоназма является тавтология — повторение одного и того же суждения или определения, неоправданное употребление однокоренных слов, «масло масленое»: Можно спросить вопрос? Всё ближе приближается праздник. Художник изобразил образ. Исправим: Можно задать вопрос? Всё ближе праздник. Художник изобразил героя (создал образ).

В языке художественной литературы, в поэтическом языке тавтология может использоваться как художественный приём повторения, усиливающий выразительность речи: Знать не знаю, ведать не ведаю; на дворе белым-бело; на пороге стоял старый-престарый старик.

Некоторые однокоренные слова потеряли лексическую связь друг с другом: чёрные чернила; белое бельё, красная краска.

Речевая недостаточность выражается в пропуске слов, что порождает логическую ошибку: Характер Базарова резко отличается от братьев Кирсановых. (Нужно: от характера братьев Кирсановых.)

Смешение паронимов

Паронимы — слова, близкие по звучанию, но разные по значению: телефонный абонент — концертный абонемент, эффектный наряд — эффективный приём, жёсткий диван — жестокий бой и др.

Многие смешивают однокоренные глаголы одеть (одевать) и надеть (надевать). Одеть можно кого-то, надеть — что-то (на что-то): Одевать капризного ребёнка довольно сложно; в холода надеваю на него комбинезон.

Лексическая сочетаемость

Часто речевые ошибки происходят из-за того, что словосочетания строятся неверно, состоят из слов, не сочетающихся друг с другом:

Благодаря неосторожному обращению с огнём, лес выгорел. (Нужно: Из-за неосторожного обращения с огнём лес выгорел.)

Большое значение в наше время играет бережное отношение к природе. (Нужно: Большое значение в наше время имеет бережное отношение к природе.)

Конспект урока по русскому языку «Лексические нормы». Другие конспекты по разделу «Языковые нормы»:

Основные лексические нормы современного русского языка — правила, которые регулируют выбор слова, использование его в соответствии с точным смыслом и в правильном словосочетании. Слово должно не только нести информацию, но и передавать отношение говорящего, быть выразительным. Лексические нормы русского языка имеют 2 основных момента — точность и выразительность.

Оглавление:

- Точность в лексических нормах языка

- Выразительность речи

- Нормы лексики в историческом разрезе

Точность в лексических нормах языка

Точность — это способность подобрать верные слова для выражения мысли. В противном случае смысл может быть искажен, а то и полностью утрачен.

Неправильно подобранные лексемы возникают в результате нарушений лексических норм литературного русского языка.

Основные ошибки:

- Слова не сочетаемы между собой. Лексические нормы регламентируют словосочетания хотя часто сложно объяснить, почему слово можно связать с одним, но невозможно соединить с другим. Можно поднять бокал и произнести тост, но нельзя поднять тост. Может иметь значение и играть роль, но и ни в коем случае не наоборот.

- Смешение паронимов — лексем, имеющие похожее звучание, но различный смысл хотя они и стоят в одном логическом ряду, что и приводит к ошибкам в разговоре. Например: Представить — предоставить, одеть — надеть, адресат — адресант, гарантийный — гарантированный.

- Неточности употребления слов. Если человек не знает точного смысла, возможно применение его в несвойственном ему значении. «Коктейль состоит из трех компаньонов. Волны перекатывались через мол и падали стремительным домкратом».

- Плеоназмы — одинаковые по смыслу слова, в одном предложении не употребляются. Например: Храбрый и отважный человек. Главная суть.

- Расщепление сказуемого. Совершать прогулку с ребенком. Вместо: гулять с ребенком.

- Слова-паразиты — разнообразные выражения, которыми заполняются паузы. Ну, как бы, типа, в общем, знаете ли. Не несут никакой информации, делают речь некрасивой и затрудняют восприятие.

- Речевая недостаточность. Небрежное отношение к высказыванию, и, как следствие, утрата смысла. На стене висели художники эпохи Возрождения. Вместо «висели картины художников».

Выразительность речи

Выразительность подразумевает использование образных приемов речи для передачи не только информации, но и эмоций, отношения к происходящему, оценки ситуации.

Русский язык обладает большим разнообразием средств речевой выразительности:

- Синонимы — близкие по значению, относятся к одной части речи. Долговязый, рослый. Алый, красный, пурпурный.

- Антонимы — противоположные по значению, относящиеся к одной и той же части речи. Высокий — низкий, большой — маленький.

- Омонимы — одинаковые по произношению, но разные по значению. Мир как отсутствие войны, мир как сфера обитания человека.

- Многозначные слова, которые могут использоваться в переносном смысле. Море Баренцево, море удовольствия, море цветов.

- Фразеологизмы — устойчивые выражения. Нарушение порядка слов или замена одного на синоним приводит к потере смысла. Бежать сломя голову, водить за нос.

Нормы лексики в историческом разрезе

Словообразовательный процесс языка происходит непрерывно: одни слова зарождаются в нем, видоизменяются, живут и отмирают, уходят из использования.

Другие приходят и проделывают тот же путь развития. По каждому слову можно проследить этапы его зарождения и развития.

В разговоре необходимо учитывать уместность употребления слова, понимать, входит ли оно в активный словарный запас, является устаревшим и вышедшим из употребления или неологизмом, еще недостаточно прочно вошедшим в разговорную речь, малопонятным большинству.

Похвально иметь большой словарный запас, свободно ориентироваться как в уже ушедших выражениях, так и еще не до конца влившихся в речь. Однако их неуместное использование может вызывать только насмешки. Нелепо звучит: В споре с подругой не смогли достигнуть консенсуса. Я подкрасила очи.

Понятие лексических норм — это прежде всего уместное и грамотное применение лексических единиц, образная речь.

Лексические нормы — это помощники, делающие все, чтобы взаимопонимание людей было полным, общение приносило радость, не возникало недоразумений на почве недопонимания.

Лексические нормы русского языка

Лексические

нормы

– это нормы, которые регулируют правила

использования и сочетания слов в речи.

Употребление слова в речи всегда

определяется особенностями его

лексического

значения

– содержания, в котором отображено наше

знание и представление о предмете,

явлении, свойстве или процессе.

Употребляя

слово в речи, мы должны следить за тем,

чтобы, во-первых, его лексическое значение

было реализовано уместно и правильно,

а во-вторых, чтобы слово выражало наше

отношение, то есть было выразительным.

В соответствии с этим лексические нормы

имеют два

аспекта:

точность и выразительность. Кроме того,

употребление слов в речи определяется

сферой их бытования и изменениями,

происходящими в языке с течением времени.

I. Лексические нормы в аспекте точности. Речевые нарушения лексических норм в аспекте точности.

Точность

– качество речи, которое заключается

в соответствии смысловой стороны речи

реальной действительности, в умении

находить правильные слова для выражения

мыслей.

Употребление

слова в речи определяется особенностями

его лексического значения, а также

зависит от контекста. Неправильно

выбранное слово может исказить смысл

сообщения, создать возможность двоякого

толкования либо придать нежелательную

стилистическую окраску.

Типичные

лексические ошибки в аспекте точности.

1.

Нарушение

лексической сочетаемости слов.

Лексическая сочетаемость – это

способность слов соединяться друг с

другом. Если не учитываются лексическое

значение слов и традиции соединения

слов в словосочетании, возникает

лексическая

несочетаемость.

Например, есть слова, сочетаемость

которых в русском языке фразеологически

связана: черствый

хлеб,

черствый

человек,

но не черствый

торт

или черствый

друг.

Мы можем сказать глубокая

ночь

или глубокая

старость,

но не глубокий

день

или глубокая

юность.

В некоторых других случаях нарушение

лексической сочетаемости может быть

вызвано невниманием к лексическому

значению слов, которые соединены в

словосочетание. Например, беседа

прочитана

(беседа – это устный жанр, она может

быть проведена, а прочитана книга или

лекция).

С

точки зрения современного языка часто

бывает трудно объяснить причины различий

сочетаемости близких по смыслу слов,

например: Уделять

внимание

/ придавать

значение

развитию спорта.

Многие

сочетания слов закреплены языковой

традицией, и умение их использовать

составляет часть языковой культуры

человека.

У

лексической сочетаемости есть свои

границы. Например, слово крепкий

имеет

следующие значения (Ефремова Т.Ф. Толковый

словарь словообразовательных единиц

русского языка. – М.: Русский язык,

1996):

1.Такой,

который трудно сломать, разбить (крепкая

ткань, веревка).

2.

Сильный духом, непоколебимый (крепкий

духом старик).

3.

Здоровый, сильный (крепкий

организм).

4.

Надежный (крепкая

дружба, любовь).

5.

Достигающий сильной степени (крепкий

мороз, ветер).

6.

Насыщенный, сильнодействующий, резкий

(крепкий

чай, табак).

7.

Разг. Зажиточный (крепкий хозяин).

Рассмотрим,

в частности, четвертое и пятое значения

слова: дружба,

любовь

– это «обозначения чувств», так же как

и ненависть,

зависть.

Но выражение крепкая

ненависть

противоречит требованию лексической

сочетаемости. Мороз,

ветер

– это «погодно-климатические условия»,

как и жара,

влажность.

Но невозможно сочетание крепкая

жара.

Следует

отличать от речевой ошибки намеренное

объединение несочетаемых слов, например:

обыкновенное

чудо.

Это один из видов тропов – оксюморон.

2.

Смешение паронимов.

Паронимы – слова, сходные по звучанию,

но не совпадающие по значению (останки

и остатки; эффектный и эффективный;

экономный, экономичный, экономический).

Слова, составляющие паронимический

ряд, как правило, соотносятся между

собой в логическом и смысловом плане,

что может стать причиной их смешения в

речи. Но паронимы не могут заменять друг

друга (иллюстрированный

и иллюстративный.

Нельзя: иллюстративная

книга

или иллюстрированный

материал).

3.

Неточности

словоупотребления (употребление слова

в несвойственном ему значении).

Точность словоупотребления – правильный

выбор слова в соответствии с его

лексическим значением. Неточность

словоупотребления возникает, когда

человек не осведомлён о значении слова

либо не принимает это значение во

внимание. Например: Татьяна

противопоказана Онегину (вместо:

противопоставлена).

Татьяна любит няню – эту седобородую

старушку (вместо: седовласую

или седую).

4.

Многословие.

В

речи встречаются различные виды

многословия.

4.1.

Плеоназм

(от греч. pleonasmos – излишество) – смысловая

избыточность, употребление в близком

контексте близких по смыслу и потому

излишних слов: У

него своеобразная мимика лица.

(Мимика — это «выражение лица». У

него своеобразное «выражение лица»

лица).

Смелый

и храбрый

человек – явный, открытый плеоназм.

Свободная

вакансия, главная суть

– скрытый, неявный плеоназм).

Некоторые

плеоназмы закреплены в языке и не

считаются ошибкой. Например, экспонат

выставки

(экспонат – «выставленный»)

4.2.

Тавтология

(от греч. tauto – то же самое, logos – слово)

– повторение однокоренных слов (обычно):

Питательная

маска питает кожу. Хоккеисты предприняли

ответную контратаку. (Чтобы

исправить эту ошибку, нужно заменить

тавтологическое слово на синоним или

убрать лишнюю морфему: Питательная

маска обогащает кожу. Хоккеисты

предприняли ответную атаку).

Тавтологичны

некоторые неправильные грамматические

формы: самый

наилучший

– самый лучший, наилучший; более

красивее

– более красивый, красивее.

В

языке немало тавтологичных сочетаний,

употребление которых неизбежно, поскольку

в них используется терминологическая

лексика. Например, словарь

иностранных слов, бригадир первой

бригады.

Тавтологичными могут быть фразеологические

обороты: ходить

ходуном, набит битком, пропади пропадом.

4.3.

Расщепление

сказуемого

– замена глагольного сказуемого

синонимичным сочетанием: Ученики

приняли решение произвести уборку

школьного двора.

(В официально-деловом стиле такие

сочетания уместны, но в данной речевой

ситуации лучше сказать: Ученики

решили убрать школьный двор).

4.4.

Слова-паразиты

– разнообразные частицы и слова, которыми

говорящий заполняет вынужденные паузы

(вот,

ну, это самое, так сказать, знаете ли,

как бы и др.).

Их употребление не оправдано содержанием

и структурой высказывания.

Ни

одно слово в языке не является

словом-паразитом, таковыми слова

становятся в процессе речи. Поскольку

слова-паразиты не связаны со смыслом

высказывания, они затрудняют процесс

общения.

5.

Речевая

недостаточность (лексическая неполнота

высказывания)

– немотивированный пропуск слов в ущерб

содержанию высказывания (В

кабинете висели <портреты>русские

писатели).

Соседние файлы в папке лекции по русскому

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #