Первая медицинская помощь при переломах бедра. Общие правила наложения шин.

Травмы бедра, как

правило, сопровождаются значительной

кровопотерей. Даже при закрытом переломе

бедренной кости кровопотеря в окружающие

мягкие ткани составляет до 1,5 литров.

Значительная кровопотеря способствует

частому развитию шока.

Основные признаки

повреждений бедра:

-

боль в бедре или

суставах, которая резко усиливается

при движениях; -

движения в суставах

невозможны или значительно ограничены; -

при переломах

бедра изменена его форма и определяется

ненормальная подвижность в месте

перелома, бедро укорочено; -

движения в суставах

невозможны; -

отсутствует

чувствительность в периферических

отделах ноги.

Лучшая

стандартная шина при повреждениях,

бедра — это шина Дитерихса.

Иммобилизация

будет более надежной если шину Дитерихса

дополнительно к обычной фиксации

укрепить гипсовыми кольцами в области

туловища, бедра и голени (рис.). Каждое

кольцо формируют накладывая по 7-8

циркулярных туров гипсового бинта.

Всего 5 колец: 2 – на туловище, 3 – на

нижней конечности.

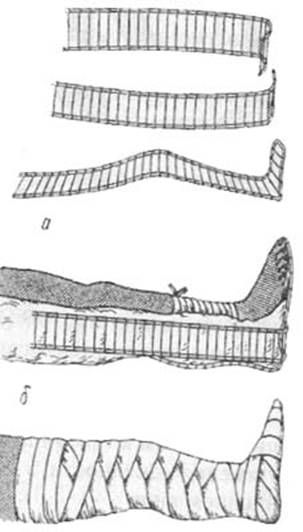

Рис. Транспортная иммобилизация

шиной Дитерихса фиксированной гипсовыми

кольцами

При отсутствии

шины Дитерихса, иммобилизацию выполняют

лестничными шинами.

Ошибки при иммобилизации всей нижней конечности лестничными шинами:

1.

Недостаточная фиксация наружной

удлиненной шины к туловищу, что не

позволяет надежно обездвижить

тазобедренный сустав. В этом случае

иммобилизация будет неэффективной.

2.

Плохое моделирование задней лестничной

шины. Отсутствует углубление для

икроножной мышцы и пятки. Отсутствует

изгиб шины в подколенной области, в

результате чего нижняя конечность

обездвиживается полностью выпрямленной

в коленном суставе, что при переломах

бедра может привести к сдавлению костными

отломками крупных сосудов.

3. Подошвенное

отвисание стопы в результате недостаточно

прочной фиксации (отсутствует моделирование

нижнего конца боковых шин в виде буквы

«Г»).

4. Недостаточно толстый слой

ваты на шине, особенно в области костных

выступов, что может привести к образованию

пролежней.

5. Сдавление нижней

конечности при тугом бинтовании.

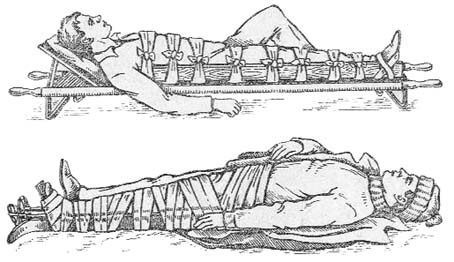

Иммобилизация

подручными средствами. Выполняется при

отсутствии стандартных шин. Для

обездвиживания используют деревянные

рейки, лыжи, ветки и другие предметы

достаточной длины, чтобы обеспечить

обездвиживание в трех суставах

поврежденной нижней конечности

(тазобедренном, коленном и голеностопном).

Стопу необходимо установить под прямым

углом в голеностопном суставе и применить

прокладки из мягкого материала, особенно

в области костных выступов (рис).

Рис.Транспортная иммобилизация

подручными средствами при повреждениях

бедра:

а – из узких досок; б – при

помощи лыж и лыжных палок.

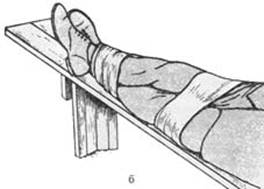

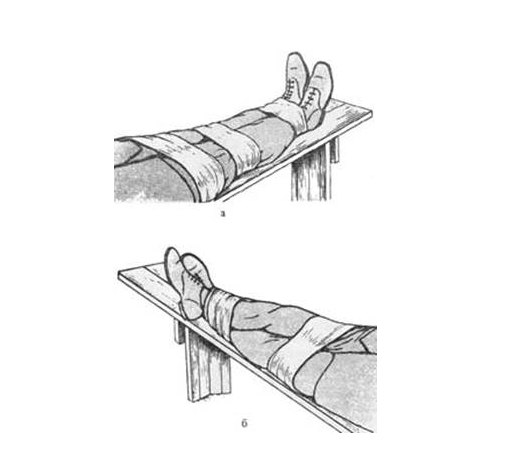

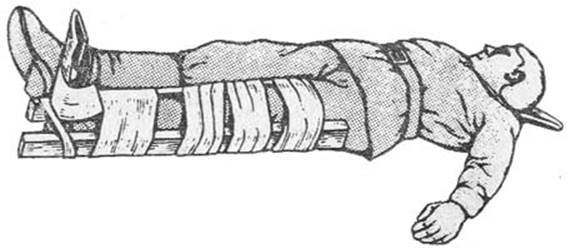

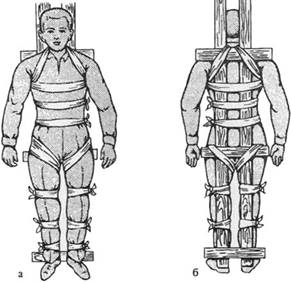

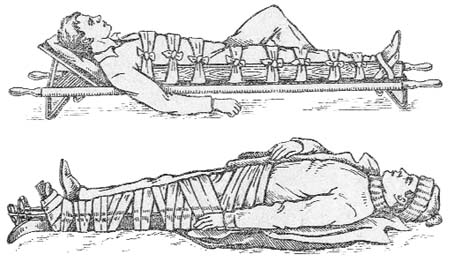

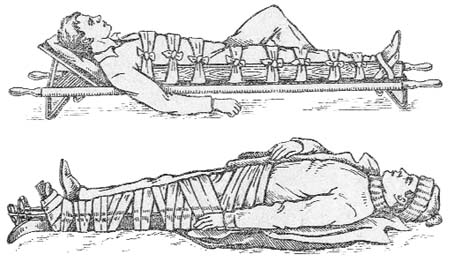

В тех случаях, когда отсутствуют

какие-либо средства для осуществления

транспортной иммобилизации, следует

применить метод фиксации «нога к ноге».

Поврежденную конечность в двух-трех

местах связывают со здоровой ногой

(рис. а), либо укладывают поврежденную

конечность на здоровую и также связывают

в нескольких местах (рис. б).

|

|

|

Рис. 4. Транспортная иммобилизация

при повреждении нижних конечностей

методом «нога к ноге»:

а – простая

иммобилизация; б – иммобилизация с

легким вытяжением

Иммобилизация

поврежденной конечности методом «нога

к ноге» должна быть заменена на

иммобилизацию стандартными шинами при

первой возможности.

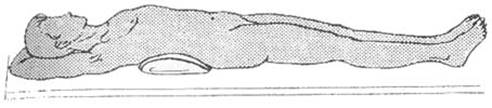

Эвакуация

пострадавших с повреждениями бедра

осуществляется на носилках в положении

лежа. Для предупреждения и своевременного

выявления осложнений транспортной

иммобилизации необходимо следить за

состоянием кровообращения в периферических

отделах конечности. Если конечность

обнажена, то следят за окраской кожи.

При неснятой одежде и обуви необходимо

обращать внимание на жалобы пострадавшего.

Онемение, похолодание, покалывание,

усиление боли, появление пульсирующей

боли, судороги в икроножных мышцах

являются признаками нарушения

кровообращения в конечности. Необходимо

немедленно расслабить или рассечь

повязку в месте сдавления.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Содержание конспекта

- Первая медицинская помощь при переломах бедра, голени, плеча, предплечья. Общие правила наложения шин при переломах костей конечностей

- 1. Переломы

- 1.1. Первая медицинская помощь при переломах бедра. Общие правила наложения шин

- 1.2. Первая медицинская помощь при переломах голени. Общие правила наложения шин

- 1.3. Первая медицинская помощь при переломах плеча. Общие правила наложения шин

- 1.4. Первая медицинская помощь при переломах предплечья. Общие правила наложения шин

- 1.5. Общие правила наложения шин при переломах костей конечностей

- 2. Особенности оказания первой медицинской помощи при переломах костей таза, позвоночника, ребер, ключицы, нижней челюсти

- 2.1. Особенности оказания первой медицинской помощи при переломах костей таза

- 2.2. Особенности оказания первой медицинской помощи при переломах позвоночника

- 2.3. Особенности оказания первой медицинской помощи при переломах ребер

- 2.4. Особенности оказания первой медицинской помощи при переломах ключицы

- 2.5. Особенности оказания первой медицинской помощи при переломах нижней челюсти

- 3. Применение индивидуальных средств медицинской защиты (пакета перевязочного индивидуального, аптечки индивидуальной) при переломах костей

- 3.1. Применение пакета перевязочного медицинского индивидуального стерильного (ППИ) при переломах костей

- 3.2. Применение аптечки индивидуальной (АИ) при переломах костей

Первая медицинская помощь при переломах бедра, голени, плеча, предплечья. Общие правила наложения шин при переломах костей конечностей

1. Переломы

1.1. Первая медицинская помощь при переломах бедра. Общие правила наложения шин

Травмы бедра, как правило, сопровождаются значительной кровопотерей. Даже при закрытом переломе бедренной кости кровопотеря в окружающие мягкие ткани составляет до 1,5 литров. Значительная кровопотеря способствует частому развитию шока.

Основные признаки повреждений бедра:

- боль в бедре или суставах, которая резко усиливается при движениях;

- движения в суставах невозможны или значительно ограничены;

- при переломах бедра изменена его форма и определяется ненормальная подвижность в месте перелома, бедро укорочено;

- движения в суставах невозможны;

- отсутствует чувствительность в периферических отделах ноги.

Лучшая стандартная шина при повреждениях, бедра — это шина Дитерихса.

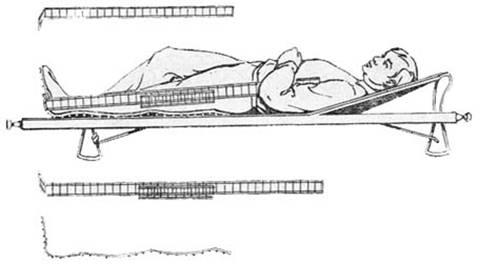

Иммобилизация будет более надежной если шину Дитерихса дополнительно к обычной фиксации укрепить гипсовыми кольцами в области туловища, бедра и голени (рис. 1). Каждое кольцо формируют накладывая по 7-8 циркулярных туров гипсового бинта. Всего 5 колец: 2 – на туловище, 3 – на нижней конечности.

При отсутствии шины Дитерихса, иммобилизацию выполняют лестничными шинами.

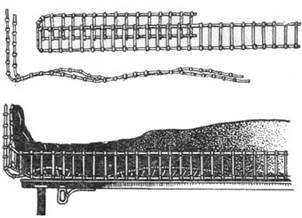

Дитерихса фиксированной гипсовыми кольцамиИммобилизация лестничными шинами. Для выполнения обездвиживания всей нижней конечности необходимо четыре лестничных шины длиной 120 см каждая, если шин недостаточно возможно осуществить иммобилизацию тремя шинами. Шины должны быть тщательно обмотаны слоем серой ваты необходимой толщины и бинтами. Одна шина выгибается по контуру задней поверхности бедра, голени и стопы с формированием углубления для пятки и мышцы голени. На участке, предназначенном для подколенной области, выгибание выполняют таким образом, чтобы нога была незначительно согнута в коленном суставе. Нижний конец изгибают в форме буквы « Г», чтобы фиксировать стопу в положении сгибания в голеностопном суставе под прямым углом, при этом нижний конец шины должен захватывать всю стопу и выступать за кончики пальцев на 1-2см.

Две другие шины связывают вместе по длине, нижний конец Г-образно изгибают на расстоянии 15-20 см от нижнего края. Удлиненную шину укладывают по наружной поверхности туловища и конечности от подмышечной области до стопы. Нижний загнутый конец охватывает стопу поверх задней шины, что предупреждает отвисание стопы. Четвертую шину укладывают по внутренней боковой поверхности бедра от промежности до стопы. Нижний конец ее также изгибают в форме буквы «Г» и заводят за стопу поверх загнутого нижнего конца удлиненной наружной боковой шины. Шины укрепляют марлевыми бинтами (рис. 2).

Точно также, при отсутствии других стандартных шин, как вынужденная мера, нижнюю конечность можно иммобилизировать фанерными шинами.

При первой возможности лестничные и фанерные шины должны быть заменены шиной Дитерихса.

Ошибки при иммобилизации всей нижней конечности лестничными шинами:

- Недостаточная фиксация наружной удлиненной шины к туловищу, что не позволяет надежно обездвижить тазобедренный сустав. В этом случае иммобилизация будет неэффективной.

- Плохое моделирование задней лестничной шины. Отсутствует углубление для икроножной мышцы и пятки. Отсутствует изгиб шины в подколенной области, в результате чего нижняя конечность обездвиживается полностью выпрямленной в коленном суставе, что при переломах бедра может привести к сдавлению костными отломками крупных сосудов.

- Подошвенное отвисание стопы в результате недостаточно прочной фиксации (отсутствует моделирование нижнего конца боковых шин в виде буквы «Г»).

- Недостаточно толстый слой ваты на шине, особенно в области костных выступов, что может привести к образованию пролежней.

- Сдавление нижней конечности при тугом бинтовании.

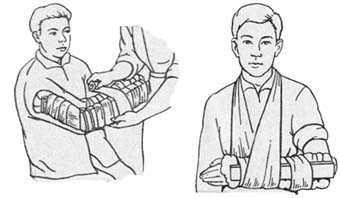

Иммобилизация подручными средствами. Выполняется при отсутствии стандартных шин. Для обездвиживания используют деревянные рейки, лыжи, ветки и другие предметы достаточной длины, чтобы обеспечить обездвиживание в трех суставах поврежденной нижней конечности (тазобедренном, коленном и голеностопном). Стопу необходимо установить под прямым углом в голеностопном суставе и применить прокладки из мягкого материала, особенно в области костных выступов (рис. 3).

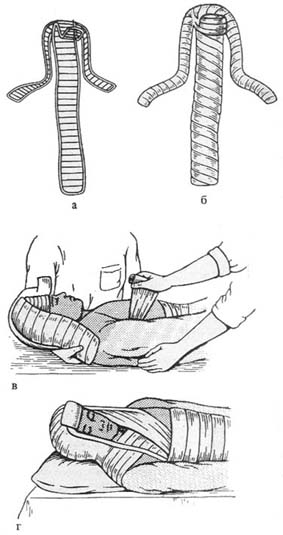

В тех случаях, когда отсутствуют какие-либо средства для осуществления транспортной иммобилизации, следует применить метод фиксации «нога к ноге». Поврежденную конечность в двух-трех местах связывают со здоровой ногой (рис. 4 а), либо укладывают поврежденную конечность на здоровую и также связывают в нескольких местах (рис. 4 б).

Иммобилизация поврежденной конечности методом «нога к ноге» должна быть заменена на иммобилизацию стандартными шинами при первой возможности.

Эвакуация пострадавших с повреждениями бедра осуществляется на носилках в положении лежа. Для предупреждения и своевременного выявления осложнений транспортной иммобилизации необходимо следить за состоянием кровообращения в периферических отделах конечности. Если конечность обнажена, то следят за окраской кожи. При неснятой одежде и обуви необходимо обращать внимание на жалобы пострадавшего. Онемение, похолодание, покалывание, усиление боли, появление пульсирующей боли, судороги в икроножных мышцах являются признаками нарушения кровообращения в конечности. Необходимо немедленно расслабить или рассечь повязку в месте сдавления.

1.2. Первая медицинская помощь при переломах голени. Общие правила наложения шин

Основные признаки повреждений голени:

- боль в месте повреждения, которая усиливается при движении поврежденной голени;

- деформация в месте повреждения голени;

- движения в голеностопном суставе невозможны или значительно ограничены;

- обширные кровоподтеки в области повреждения.

Лучше всего иммобилизация достигается Г-образно изогнутой отмоделированной задней лестничной шиной длиной 120см и двумя боковыми лестничными или фанерными шинами длиной по 80 см (рис. 5). Верхний конец шин должен доходить до середины бедра. Нижний конец боковых лестничных шин изогнут Г-образно. Нога незначительно согнута в коленном суставе. Стопа устанавливается по отношению к голени под прямым углом. Шины укрепляют марлевыми бинтами.

Иммобилизация может быть выполнена двумя лестничными шинами длиной по 120см (рис. 6).

Ошибки транспортной иммобилизации повреждений голени лестничными шинами:

- Недостаточное моделирование лестничной шины (отсутствует углубление для пятки и икроножной мышцы, нет выгибания шины в подколенной области).

- Иммобилизация выполнена только задней лестничной шиной без дополнительных боковых шин.

- Недостаточная фиксация стопы (нижний конец боковых шин не изогнут Г-образно), что приводит к ее подошвенному отвисанию.

- Недостаточная иммобилизация коленного и голеностопного суставов.

- Сдавление ноги тугим бинтованием при укреплении шины.

- Фиксация конечности в положении, когда сохраняется натяжение кожи над костными отломками (передняя поверхность голени, лодыжки), что приводит к повреждению кожи над костными отломками или образованию пролежней. Натяжение кожи сместившимися костными отломками в верхней половине голени устраняется обездвиживанием коленного сустава в положении полного разгибания.

Иммобилизация повреждений голени при отсутствии стандартных шин может быть выполнена подручными средствами (рис. 7).

1.3. Первая медицинская помощь при переломах плеча. Общие правила наложения шин

Признаки переломов плеча и повреждений смежных суставов:

- выраженная боль и припухлость в области повреждения;

- боль резко усиливается при движении;

- изменение формы плеча и суставов;

- движения в суставах значительно ограничены или невозможны;

- ненормальная подвижность в области перелома плеча.

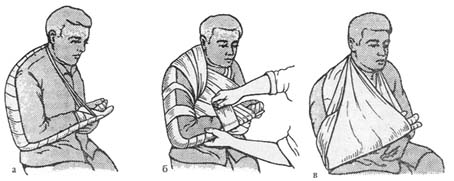

Иммобилизация лестничной шиной — наиболее эффективный и надежный способ транспортной иммобилизации при повреждениях плеча.

Шина должна захватывать всю поврежденную конечность – от лопатки здоровой стороны до кисти на поврежденной руке и при этом выступать на 2–3 см за кончики пальцев. Иммобилизацию выполняют лестничной шиной длиной 120 см.

Верхняя конечность обездвиживается в положении небольшого переднего и бокового отведения плеча. Для этого в подмышечную область на стороне повреждения вкладывают ком ваты, локтевой сустав согнут под прямым углом, предплечье расположено таким образом, чтобы ладонь кисти была обращена к животу. В кисть вкладывают валик из ваты (рис. 8).

Подготовка шины (рис. 9):

- Измеряют длину от наружного края лопатки пострадавшего до плечевого сустава и изгибают на этом расстоянии шину под тупым углом;

- Измеряют по задней поверхности плеча пострадавшего расстояние от верхнего края плечевого сустава до локтевого сустава и изгибают шину на этом расстоянии под прямым углом;

- Оказывающий помощь, на себе дополнительно изгибает шину по контурам спины, задней поверхности плеча и предплечья.

- Часть шины, предназначенную для предплечья, рекомендуется выгнуть в форме желоба.

- Примерив изогнутую шину к здоровой руке пострадавшего, делают необходимые исправления.

- Если шина недостаточной длины и кисть свисает, ее нижний конец необходимо нарастить куском фанерной шины или куском толстого картона. Если же длина шины чрезмерна, ее нижний конец подгибают.

- К верхнему концу обернутой серой ватой и бинтами шины привязывают две марлевые тесемки длиной 75 см (рис. 10).

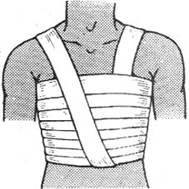

Подготовленная к применению шина прикладывается к поврежденной руке, верхний и нижний концы шины связывают тесьмами и укрепляют шину бинтованием. Руку вместе с шиной подвешивают на косынке или перевязе (рис. 11).

Для улучшения фиксации верхнего конца шины, к нему следует прикрепить дополнительно два отрезка бинта длиной 1,5 м, затем провести бинтовые тесьмы вокруг плечевого сустава здоровой конечности, сделать перекрест, обвести вокруг груди и связать (рис. 12).

При иммобилизации плеча лестничной шиной возможны следующие ошибки:

- Верхний конец шины достигает только лопатки больной стороны, очень скоро шина отходит от спины и упирается в шею или голову. При таком положении шины иммобилизация повреждений плеча и плечевого сустава будет недостаточной.

- Отсутствие тесемок на верхнем конце шины, что не позволяет его надежно фиксировать.

- Плохое моделирование шины.

- Иммобилизованная конечность не подвешена на косынку или перевязь.

При отсутствии стандартных шин иммобилизацию осуществляют с помощью косынки медицинской, подручных средств или мягких повязок.

Иммобилизация косынкой медицинской. Обездвиживание косынкой осуществляется в положении небольшого переднего отведения плеча при согнутом под прямым углом локтевом суставе. Основание косынки обводится вокруг туловища примерно на 5 см выше локтя и концы ее связываются на спине ближе к здоровой стороне. Вершина косынки заводится кверху на надплечье поврежденной стороны. В образовавшемся кармане удерживается локтевой сустав, предплечье и кисть.

Вершина косынки на спине связывается с более длинным концом основания. Поврежденная конечность оказывается полностью охваченной косынкой и фиксированной к туловищу.

Иммобилизация подручными средствами. Несколько дощечек, кусок толстого картона в виде желоба могут быть уложены с внутренней и наружной поверхности плеча, что создает некоторую неподвижность при переломе. Затем руку помещают на косынку или поддерживают перевязью.

Иммобилизация повязкой Дезо. В крайних случаях иммобилизация при переломах плеча и повреждении смежных суставов осуществляется путем прибинтовывания конечности к туловищу повязкой Дезо.

Правильно выполненная иммобилизация верхней конечности значительно облегчает состояние пострадавшего и специальный уход во время эвакуации, как правило, не требуется. Однако периодически следует осматривать конечность, чтобы при увеличивающемся в области повреждения отеке не наступило сдавление. Для наблюдения за состоянием кровообращения в периферических отделах конечности, рекомендуется оставлять не забинтованными концевые фаланги пальцев. При появлении признаков сдавления, туры бинта следует ослабить или рассечь и подбинтовать.

Транспортировка осуществляется в положении сидя, если позволяет состояние пострадавшего.

1.4. Первая медицинская помощь при переломах предплечья. Общие правила наложения шин

Признаки переломов костей предплечья:

- боль и припухлость в области травмы;

- боль значительно усиливается при движении;

- движения поврежденной руки ограничены или невозможны;

- изменение обычной формы и объема суставов предплечья;

- ненормальная подвижность в области травмы.

Иммобилизация лестничной шиной — наиболее надежный и эффективный вид транспортной иммобилизации при повреждениях предплечья.

Лестничная шина накладывается от верхней трети плеча до кончиков пальцев, нижний конец шины выстоит на 2 –3 см. Рука должна быть согнута в локтевом суставе под прямым углом, а кисть обращена ладонью к животу и незначительно отведена в тыльную сторону, в кисть вкладывают ватно-марлевый валик для удержания пальцев в положении полусгибания (рис. 13 а).

Лестничную шину длиной 80 см, обернутую серой ватой и бинтами, сгибают под прямым углом на уровне локтевого сустава таким образом, чтобы верхний конец шины находился на уровне верхней трети плеча, участок шины для предплечья изгибают в виде желоба. Затем прикладывают к здоровой руке и исправляют недостатки моделирования. Подготовленную шину накладывают на больную руку, прибинтовывают на всем протяжении и подвешивают на косынку.

Верхняя часть шины, предназначенная для плеча, должна быть достаточной длины, чтобы надежно обездвижить локтевой сустав. Недостаточная фиксация локтевого сустава делает иммобилизацию предплечья неэффективной.

При отсутствии лестничной шины, иммобилизацию осуществляют с помощью фанерной шины, дощечки, косынки, пучка хвороста, подола рубахи (рис. 13 б).

1.5. Общие правила наложения шин при переломах костей конечностей

- шины должны быть надежно закреплены, хорошо фиксировать область перелома;

- шину нельзя накладывать непосредственно на обнаженную конечность, последнюю предварительно надо обложить ватой или какой-нибудь тканью;

- создавая неподвижность в зоне перелома, необходимо произвести фиксацию двух суставов выше и ниже места перелома (например, при переломе голени фиксируют голеностопный и коленный сустав) в положении, удобном для больного и для транспортировки;

- при переломах бедра следует фиксировать все суставы нижней конечности (коленный, голеностопный тазобедренный);

2. Особенности оказания первой медицинской помощи при переломах костей таза, позвоночника, ребер, ключицы, нижней челюсти

2.1. Особенности оказания первой медицинской помощи при переломах костей таза

Повреждения таза часто сопровождаются значительной кровопотерей, развитием шокового состояния, повреждением мочевого пузыря. Своевременно и правильно выполненная транспортная иммобилизация оказывает существенное влияние на исход травмы.

Признаки перелома костей таза:

- боль в области таза, которая резко усиливаются при движении ног;

- вынужденное положение (ноги согнуты в коленях и приведены);

- резкие боли при ощупывании крыльев таза, лобковых костей, при сдавлении таза в поперечном направлении.

Транспортная иммобилизация заключается в укладывании раненого на носилки с деревянным или фанерным щитом в положении на спине.

Щит накрывают одеялом и подкладывают ватно-марлевые прокладки под заднюю поверхность таза для предупреждения образования пролежней. На область таза накладывают тугую повязку широкими бинтами, полотенцем или простыней. Ноги полусогнуты в тазобедренных и коленных суставах и разведены. Под колени подкладывают скатку шинели, вещевой мешок, подушки, одеяла и т. д., создавая так называемое положение лягушки (рис. 14). Больного фиксируют к носилкам простыней, широкой полосой ткани, простынями, матерчатыми ремнями.

Ошибки иммобилизации при повреждении таза:

- Неосторожное перекладывание больного, что приводит при переломах к дополнительному повреждению острыми концами костных отломков мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, крупных сосудов.

- Транспортировка пострадавшего на носилках без щита.

- Отсутствие фиксации больного к носилкам.

Травмы таза могут сопровождаться повреждением мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, поэтому во время эвакуации необходимо обращать внимание — мочился ли больной, какого цвета моча, есть ли в моче примесь крови и своевременно сообщать об этом врачу. Задержка мочеиспускания более чем на 8 часов требует катетеризации мочевого пузыря.

2.2. Особенности оказания первой медицинской помощи при переломах позвоночника

Пострадавшим с тяжелыми повреждениями позвоночника необходимо обеспечить максимальный покой и быструю эвакуацию наиболее щадящим видом транспорта.

Транспортная иммобилизация при повреждениях шейного отдела позвоночника. Тяжесть повреждений обусловлена расположенными в области шеи крупными сосудами, нервами, пищеводом, трахеей. Травмы позвоночника и спинного мозга в шейном отделе относятся к наиболее тяжелым повреждениям и нередко приводят к гибели пострадавшего.

Признаками тяжелых повреждений шейного отдела позвоночника являются:

- невозможность повернуть голову из-за болей или удерживать ее в вертикальном положении;

- искривление шеи;

- полный или неполный паралич рук и ног при повреждении спинного мозга;

- кровотечение;

- свистящий звук в ране на вдохе и выдохе или скопление воздуха под кожей при повреждении трахеи.

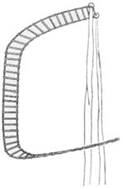

Иммобилизация лестничными шинами в виде шины Башмакова. Шину формируют из двух лестничных шин по 120 см. Вначале выгибают одну лестничную шину по боковым контурам головы, шеи и надплечий. Вторую шину выгибают соответственно контурам головы, задней поверхности шеи и грудного отдела позвоночника. Затем, обе шины обертывают ватой и бинтами и связывают между собой, как указано на рисунке (рис. 15). Шину прикладывают к пострадавшему и укрепляют ее бинтами шириной 14 – 16см. Иммобилизацию должны выполнять не менее двух человек: один удерживает голову пострадавшего и приподнимает его, а второй – подкладывает и прибинтовывает шину.

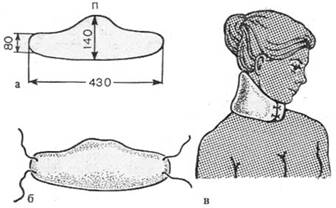

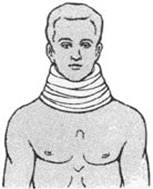

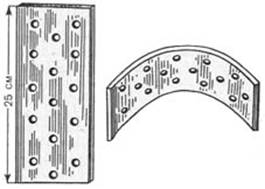

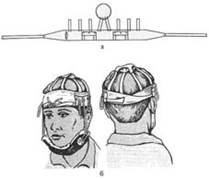

Иммобилизация картонно – марлевым воротником (типа Шанца) (рис. 16).

Воротник может быть заготовлен заранее. Он успешно применяется при переломах шейного отдела позвоночника.

Из картона делают фигурную заготовку размерами 430х140 мм, затем картон обертывают слоем ваты и покрывают двойным слоем марли, края марли сшивают. На концах пришивают по две завязки.

Голову пострадавшего осторожно приподнимают и подводят под шею картонно-марлевый воротник, завязки связывают спереди.

Иммобилизация ватно-марлевым воротником (рис. 17).

Толстый слой серой ваты обертывают вокруг шеи и туго прибинтовывают бинтом шириной 14 — 16 см. Повязка не должна сдавливать органы шеи и мешать дыханию. Ширина слоя ваты должна быть такова, чтобы края воротника туго подпирали голову.

Ошибки транспортной иммобилизации при повреждениях шейного отдела позвоночника:

- Неосторожное перекладывание больного на носилки. Лучше всего, если голову при перекладывании поддерживает один человек.

- Иммобилизацию выполняет один человек, что ведет к дополнительной травме головного и спинного мозга.

- Фиксирующая повязка сдавливает органы шеи и затрудняет свободное дыхание.

- Отсутствие постоянного наблюдения за пострадавшим в бессознательном состоянии.

Транспортировка пострадавших с повреждениями шейного отдела позвоночника осуществляется на носилках в положении лежа на спине со слегка приподнятой верхней половиной туловища.

Транспортная иммобилизация при повреждениях грудного и поясничного отделов позвоночника. Пострадавшие с травмой позвоночника нуждаются в особо бережной транспортировке, так как возможно дополнительное повреждение спинного мозга. Иммобилизация показана при переломах позвоночника как с повреждением спинного мозга, так и без его повреждения.

Признаки повреждения позвоночника:

- боли в области позвоночника, усиливающиеся при движениях;

- онемение участков кожи на туловище или конечностях;

- больной не может самостоятельно двигать руками или ногами.

Транспортная иммобилизация у пострадавших с повреждениями позвоночника достигается тем, что каким-либо способом устраняют провисание полотнища носилок. Для этого на них укладывают обернутый одеялом фанерный или деревянный щит (доски, фанерные или лестничные шины и др.).

Иммобилизация с помощью лестничных и фанерных шин. Четыре лестничные шины длиной 120 см, обернутые ватой и бинтами, укладывают на носилки в продольном направлении. Под них в поперечном направлении укладывают три – четыре шины длиной 80 см. Шины связывают между собой бинтами, которые с помощью кровоостанавливающего зажима продергивают между просветами проволоки. Аналогичным порядком могут быть уложены фанерные шины. Сформированный таким образом щит из шин сверху укрывают сложенным в несколько раз одеялом или ватно-марлевыми подстилками. Затем на носилки осторожно перекладывают больного.

Иммобилизация подручными средствами. Деревянные рейки, узкие доски и др. укладывают как показано на рисунке (рис. 18) и прочно связывают между собой. Затем накрывают их подстилкой достаточной толщины, перекладывают пострадавшего и фиксируют его. При наличии широкой доски допустимо уложить и привязать пострадавшего на ней (рис.19).

Для транспортировки и переноски раненого можно приспособить снятую с петель дверь. Вместо досок можно использовать лыжи, лыжные палки, жерди, уложив их на носилки. Однако следует очень тщательно обезопасить от давления те участки тела с которыми эти предметы будут соприкасаться, чтобы предупредить образование пролежней.

При любом способе иммобилизации, пострадавшего необходимо фиксировать к носилкам, чтобы он не упал при переноске, погрузке, при подъеме или спуске по лестнице. Фиксацию осуществляют полосой ткани, полотенцем, простыней, медицинской косынкой, специальными ремнями и др. Под поясницу необходимо подкладывать небольшой валик из серой ваты или одежды, что устраняет ее провисание (рис. 20). Под колени рекомендуется подложить свернутую валиком одежду, одеяло или небольшой вещевой мешок. В холодное время года больной должен быть тщательно укутан одеялами.

В крайних случаях, при отсутствии стандартных шин и подручных средств, пострадавший с повреждением позвоночника укладывается на носилки в положении на животе (рис. 21).

Ошибки транспортной иммобилизации при повреждениях грудного и поясничного отделов позвоночника:

- Отсутствие какой-либо иммобилизации — это наиболее частая и грубая ошибка.

- Отсутствие фиксации пострадавшего на носилках со щитом или шине из подручных средств.

- Отсутствие валика под поясничным отделом позвоночника.

Эвакуация больного должна осуществляться санитарным транспортом. При транспортировке обычным транспортом, под носилки необходимо подстелить солому и т. д., чтобы свести до минимума возможность дополнительной травматизации. Повреждения позвоночника часто сопровождаются задержкой мочеиспускания, поэтому во время длительной транспортировки необходимо своевременно опорожнять мочевой пузырь больного.

2.3. Особенности оказания первой медицинской помощи при переломах ребер

Одновременно с повреждением ребер могут возникнуть повреждения межреберных сосудов, нервов и плевры. Острые концы сломанных ребер могут повредить ткань легкого, что ведет к скоплению воздуха в плевральной полости, легкое спадается и выключается из дыхания.

Наиболее тяжелые расстройства дыхания наступают при множественных переломах ребер, когда каждое ребро ломается в нескольких местах («окончатые переломы») (рис. 22). Такие повреждения сопровождаются парадоксальными движениями грудной клетки во время дыхания: при вдохе поврежденный участок грудной стенки западает, мешая расправлению легкого, а при выдохе — выбухает.

Признаками переломов ребер следует считать:

- боль по ходу ребер, которая усиливается при дыхании;

- ограничение вдоха и выдоха из-за болей;

- хрустящий звук в области перелома при дыхательных движениях грудной клетки;

- парадоксальные движения грудной клетки при «окончатых» переломах;

- скопление воздуха под кожей в области перелома;

- кровохарканье.

Иммобилизация при переломах ребер осуществляется тугим бинтованием (рис. 23), которое выполняют при неполном выдохе, иначе повязка будет свободной и никакой фиксирующей функции выполнять не будет. Однако необходимо учитывать, что тугая повязка ограничивает дыхательные движения грудной клетки и длительная иммобилизация может привести к недостаточной вентиляции легких и ухудшению состояния больного.

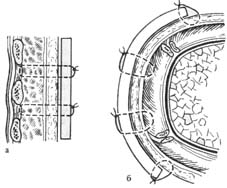

При множественных переломах ребер с парадоксальными дыхательными движениями грудной клетки («окончатые переломы») на месте травмы (поле боя) накладывают тугую бинтовую повязку на грудную клетку и как можно быстрее эвакуируют больного. При задержке эвакуации более чем на 1-1,5 часа должна быть выполнена внешняя фиксация «окончатого» перелома ребер по методу Витюгова-Айбабина.

Для внешней фиксации перелома используют пластинку любой твердой пластмассы размером 25х15 см или фрагмент лестничной шины длинной около 25 см. В пластмассовой пластинке делают несколько отверстий (рис. 24). Мягкие ткани прошивают хирургическими нитями и привязывают их к пластмассовой шине или фрагменту лестничной шины выгнутому по контуру грудной клетки (рис. 25).

2.4. Особенности оказания первой медицинской помощи при переломах ключицы

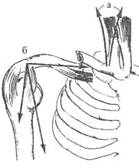

Наиболее частым повреждением ключицы следует считать переломы, которые, как правило, сопровождаются значительным смещением отломков (рис. 26). Острые концы костных отломков расположены близко к коже и легко могут ее повредить.

При переломах и огнестрельных ранениях ключицы могут быть повреждены, расположенные рядом, крупные подключичные сосуды, нервы плечевого сплетения, плевра и верхушка легкого.

Признаки перелома ключицы:

- боль в области ключицы;

- укорочение и изменение формы ключицы;

- значительная припухлость в области ключицы;

- движения рукой на стороне повреждения ограничены и резко болезненны;

- патологическая подвижность.

Иммобилизацию при повреждениях ключицы осуществляют бинтовыми повязками.

Наиболее доступный и эффективный способ транспортной иммобилизации – прибинтовывание руки к туловищу с помощью повязки Дезо (см. главу Десмургия).

2.5. Особенности оказания первой медицинской помощи при переломах нижней челюсти

Транспортная иммобилизация при повреждениях нижней челюсти (переломах и повреждениях) осуществляется стандартной пластмассовой пращевидной шиной (рис.27).

Иммобилизация нижней челюсти показана при закрытых и открытых переломах, обширных ранах и огнестрельных ранениях.

Шина состоит из двух основных деталей: жесткой подбородочной пращи, изготовленной из пластмассы, и матерчатой опорной шапочки с отходящими от нее резиновыми петлями.

Техника применения. Опорная матерчатая шапочка одевается на голову и укрепляется с помощью тесемок, концы которых связывают в области лба.

Пластмассовую пращу выстилают с внутренней поверхности слоем серой компрессной ваты, завернутым в кусок марли или бинта. Пращу прикладывают к нижней челюсти и соединяют с опорной шапочкой при помощи отходящих от нее резинок. Для удержания пращи, обычно, достаточно применения по одной средней или задней резиновой петли с каждой стороны.

В случае длительного обездвиживания пластмассовой подбородочной шиной возникает необходимость поить и кормить больного. Кормить следует только жидкой пищей через тонкую резиновую или полихлорвиниловую трубочку длинной 10-15 см, введенную в полость рта между зубами и щекой до коренных зубов. Конец полихлорвиниловой трубочки следует предварительно оплавить, чтобы не повредить слизистую оболочку полости рта.

Когда отсутствует стандартная пращевидная шина, иммобилизация нижней челюсти осуществляется широкой пращевидной повязкой или мягкой повязкой «уздечка». Перед наложением повязки под нижнюю челюсть необходимо подложить кусок плотного картона, фанеры или тонкую дощечку размером 10х5 см, обернутую серой ватой и бинтом. Пращевидную повязку можно сделать из широкого бинта, полосы легкой ткани.

Повязка «уздечка». Применяется для удержания перевязочного материала при ранениях нижней челюсти (рис. 28). Первые закрепляющие круговые ходы идут вокруг головы. Далее по затылку ход бинта ведут косо на правую сторону шеи, под нижнюю челюсть и делают несколько вертикальных круговых ходов, которыми закрывают темя или подчелюстную область в зависимости от локализации повреждения. Затем бинт с левой стороны шеи ведут косо по затылку в правую височную область и двумя-тремя горизонтальными циркулярными ходами вокруг головы закрепляют вертикальные туры бинта.

В случае повреждения в области подбородка, повязку дополняют горизонтальными круговыми ходами с захватом подбородка (рис. 29).

После выполнения основных туров повязки «уздечка», проводят ход бинта вокруг головы и ведут его косо по затылку, правой боковой поверхности шеи и делают несколько горизонтальных круговых ходов вокруг подбородка. Затем переходят на вертикальные круговые ходы, которые проходят через подчелюстную и теменную области. Далее ход бинта через левую поверхность шеи и затылок возвращают на голову и делают круговые туры вокруг головы, после чего все туры бинта повторяют в описанной последовательности.

При наложении повязки «уздечка» раненый должен держать рот приоткрытым, либо под подбородок во время бинтования подкладывается палец, чтобы повязка не мешала открывать рот и не сдавливала шею.

Пращевидная повязка. Пращевидные повязки позволяют удерживать перевязочный материал в области подбородка (рис. 30).

Неразрезанной частью пращу закрывают асептический материал в области раны, а концы ее перекрещивают и связывают сзади (верхние — в области шеи, нижние — на затылке либо на темени).

Транспортировка пострадавших с повреждениями нижней челюсти и лица, если позволяет состояние, осуществляется в положении сидя.

3. Применение индивидуальных средств медицинской защиты (пакета перевязочного индивидуального, аптечки индивидуальной) при переломах костей

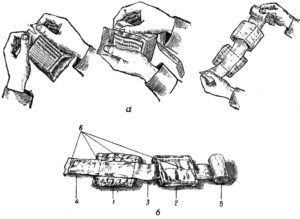

3.1. Применение пакета перевязочного медицинского индивидуального стерильного (ППИ) при переломах костей

- неподвижная подушечка;

- подвижная подушечка;

- бинт;

- начало бинта;

- uоловка бинта;

- цветные нитки.

ППИ обеспечивает наложение первичной повязки на рану (открытый перелом) с целью остановки кровотечения и предохранения ран от вторичного инфицирования, а также прибинтовывание шины при иммобилизации конечностей.

Порядок вскрытия пакета перевязочного индивидуального (рис. 31):

- Наружную оболочку разрывают по имеющемуся надрезу.

- Извлекают булавку и перевязочный материал, упакованный в бумажную оболочку.

- Бумажную оболочку снимают с помощью разрезной нитки.

- Повязку разворачивают таким образом, чтобы не касаться руками тех поверхностей ватно-марлевых подушечек, которые будут прилегать к ране. Ватно-марлевые подушечки берут руками только со стороны прошитой цветными нитками.

Применение пакета перевязочного индивидуального для оказания первой помощи:

- Если повязку накладывают на одну рану, вторую подушечку следует уложить поверх первой.

- Если повязку накладывают на две раны, то подвижную подушечку отодвигают от неподвижной на такое расстояние, чтобы можно было закрыть обе раны.

- Подушечки удерживают на ранах с помощью бинта.

- Конец бинта закрепляют булавкой на поверхности повязки или завязывают.

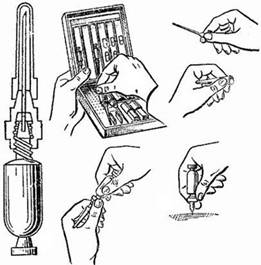

3.2. Применение аптечки индивидуальной (АИ) при переломах костей

В аптечке АИ в гнезде 3 находится шприц-тюбик (с белым колпачком), содержащий противоболевое средство, которое вводится под кожу для уменьшения боли при ранениях, ожогах и переломах.

В гнезде 5 в двух белых пеналах прямоугольной формы содержится по восемь таблеток противобактериального средства. При ранениях, ожогах или угрозе бактериологического (биологического) заражения принимается одновременно восемь таблеток препарата, через 6–8 ч – повторно восемь таблеток из второго пенала.

Лекарственные средства, содержащиеся в аптечке, применяют в зависимости от показаний как по указанию командира (старшего), так и самостоятельно в соответствии с инструкциями, которые доводят до личного состава в процессе военно-медицинской подготовки.

Самостоятельно при наличии показаний применяют противоболевое средство — при травмах и ожогах, сопровождающихся сильными болями; противобактериальное средство — при ранениях и ожогах.

Установленные дозировки лекарственных средств необходимо строго соблюдать во избежание снижения их эффективности или проявления отрицательного воздействия на организм.

Для использования шприц-тюбика необходимо (рис. 32): извлечь шприц-тюбик из аптечки; одной рукой взяться за ребристый ободок канюли, другой — за корпус и повернуть корпус по ходу часовой стрелки до упора — для прокола мембраны; взять шприц-тюбик за канюлю, снять колпачок, защищающий иглу; удерживая шприц-тюбик за ребристый ободок канюли и не сжимая пальцами тюбика, ввести иглу в мягкие ткани бедра, ягодицы или плеча (можно через одежду) до канюли; выдавить содержимое тюбика, сжимая его корпус; не разжимая пальцев, извлечь иглу.

Использованные шприц-тюбики в обязательном порядке приколоть к одежде на груди пораженного для учета количества введенного антидота при осуществлении дальнейших лечебных мероприятий.

Противоболевое средство следует применять при сильных болях, вызванных переломами, обширными ранами, размозжением тканей и ожогами.

Для применения содержимого пеналов необходимо: отвинтить крышку пенала, принять рекомендуемое количество таблеток, указанное в описании каждого препарата, и запить таблетки водой из фляги. При отсутствии воды таблетки необходимо разжевать и проглотить.

Противобактериальное средство — содержимое одного пенала принимают при опасности заражения возбудителями инфекционных заболеваний, а также при ранениях и ожогах. Повторный прием (содержимое одного пенала) осуществляют через 6—8 ч после первого.

Скачать конспект

4. Фиксация кисти на шине с вытянутыми пальцами при повреждении кисти и пальцев.

5. Фиксация большого пальца кисти в одной плоскости с другими пальцами.

6. Прибинтовывание поврежденных пальцев к неповрежденным. Неповрежденные пальцы должны оставаться свободными.

Пострадавшие с повреждениями предплечья, лучезапястного сустава, кисти и пальцев эвакуируются в положении сидя и в специальном уходе не нуждаются.

Транспортная иммобилизация при повреждениях таза

Таз представляет собой кольцо, образованное несколькими костями. Повреждения таза часто сопровождаются значительной кровопотерей, развитием шокового состояния, повреждением мочевого пузыря. Своевременно и правильно выполненная транспортная иммобилизация оказывает существенное влияние на исход травмы.

Показания к транспортной иммобилизации при повреждениях таза: все переломы костей таза, обширные раны, глубокие ожоги.

Признаки перелома костей таза: боль в области таза, которая резко усиливаются при движении ног; вынужденное положение (ноги согнуты в коленях и приведены); резкие боли при ощупывании крыльев таза, лобковых костей, при сдавлении таза в поперечном направлении.

Транспортная иммобилизация заключается в укладывании раненого на носилки с деревянным или фанерным щитом в положении на спине.

Щит накрывают одеялом и подкладывают ватно-марлевые прокладки под заднюю поверхность таза для предупреждения образования пролежней. На область таза накладывают тугую повязку широкими бинтами, полотенцем или простыней. Ноги полусогнуты в тазобедренных и коленных суставах и разведены. Под колени подкладывают скатку шинели, вещевой мешок, подушки, одеяла и т.д., создавая так называемое положение лягушки (рис. 205). Больного фиксируют к носилкам простыней, широкой полосой ткани, простынями, матерчатыми ремнями.

Рис. 205. Транспортная иммобилизация при повреждениях таза на носилках со щитом

Ошибки иммобилизации при повреждении таза:

1. Неосторожное перекладывание больного, что приводит при переломах к дополнительному повреждению острыми концами костных отломков мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, крупных сосудов.

2. Транспортировка пострадавшего на носилках без щита.

3. Отсутствие фиксации больного к носилкам.

Травмы таза, как указано выше, могут сопровождаться повреждением мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, поэтому во время эвакуации необходимо обращать внимание — мочился ли больной, какого цвета моча, есть ли в моче примесь крови и своевременно сообщать об этом врачу. Задержка мочеиспускания более чем на 8 часов требует катетеризации мочевого пузыря.

Транспортная иммобилизация при повреждениях нижних конечностей

Транспортная иммобилизация имеет особенно важное значение при огнестрельных повреждениях нижних конечностей и является лучшим средством в борьбе с шоком, инфекцией и кровотечением. Несовершенное обездвиживание приводит к большому количеству смертельных исходов и тяжелых осложнений.

Иммобилизация при повреждениях бедра, тазобедренного и коленного суставов. Травмы бедра, как правило, сопровождаются значительной кровопотерей. Даже при закрытом переломе бедренной кости кровопотеря в окружающие мягкие ткани составляет до 1,5 литров. Значительная кровопотеря способствует частому развитию шока.

Показания к транспортной иммобилизации: закрытые и открытые переломы бедра; вывихи бедра и голени; повреждения тазобедренного и коленного суставов; повреждения крупных сосудов и нервов; открытые и закрытые разрывы мышц и сухожилий; обширные раны; обширные и глубокие ожоги бедра; гнойно-воспалителные заболевания нижних конечностей.

Основные признаки повреждений бедра, тазобедренного и коленного суставов: боль в бедре или суставах, которая резко усиливается при движениях; движения в суставах невозможны или значительно ограничены; при переломах бедра изменена его форма и определяется ненормальная подвижность в месте перелома, бедро укорочено; изменение обычной формы суставов; коленный сустав увеличен в объеме; движения в суставах невозможны; отсутствует чувствительность в периферических отделах ноги.

Лучшая стандартная шина при повреждениях тазобедренного сустава, бедра и тяжелых внутрисуставных переломах в коленном суставе — это шина Дитерихса. Правила ее применения и возможные ошибки иммобилизации описаны в разделе «Стандартные транспортные средства». Иммобилизация будет более надежной если шину Дитерихса дополнительно к обычной фиксации укрепить гипсовыми кольцами в области туловища, бедра и голени (рис. 206). Каждое кольцо формируют накладывая по 7-8 циркулярных туров гипсового бинта. Всего 5 колец: 2 – на туловище, 3 – на нижней конечности.

При отсутствии шины Дитерихса, иммобилизацию выполняют лестничными шинами.

Рис. 206. Транспортная иммобилизация шиной Дитерихса фиксированной гипсовыми кольцами

Иммобилизация лестничными шинами. Для выполнения обездвиживания всей нижней конечности необходимо четыре лестничных шины длиной 120 см каждая, если шин недостаточно возможно осуществить иммобилизацию тремя шинами. Шины должны быть тщательно обмотаны слоем серой ваты необходимой толщины и бинтами. Одна шина выгибается по контуру задней поверхности бедра, голени и стопы с формированием углубления для пятки и мышцы голени. На участке, предназначенном для подколенной области, выгибание выполняют таким образом, чтобы нога была незначительно согнута в коленном суставе. Нижний конец изгибают в форме буквы « Г», чтобы фиксировать стопу в положении сгибания в голеностопном суставе под прямым углом, при этом нижний конец шины должен захватывать всю стопу и выступать за кончики пальцев на 1-2см.

Две другие шины связывают вместе по длине, нижний конец Г-образно изгибают на расстоянии 15-20 см от нижнего края. Удлиненную шину укладывают по наружной поверхности туловища и конечности от подмышечной области до стопы. Нижний загнутый конец охватывает стопу поверх задней шины, что предупреждает отвисание стопы. Четвертую шину укладывают по внутренней боковой поверхности бедра от промежности до стопы. Нижний конец ее также изгибают в форме буквы «Г» и заводят за стопу поверх загнутого нижнего конца удлиненной наружной боковой шины. Шины укрепляют марлевыми бинтами (рис. 207).

Рис. 207. Транспортная иммобилизация лестничными шинами при повреждениях бедра, тазобедренного и коленного суставов

Точно также, при отсутствии других стандартных шин, как вынужденная мера, нижнюю конечность можно иммобилизировать фанерными шинами.

При первой возможности лестничные и фанерные шины должны быть заменены шиной Дитерихса.

Ошибки при иммобилизации всей нижней конечности лестничными шинами:

1. Недостаточная фиксация наружной удлиненной шины к туловищу, что не позволяет надежно обездвижить тазобедренный сустав. В этом случае иммобилизация будет неэффективной.

2. Плохое моделирование задней лестничной шины. Отсутствует углубление для икроножной мышцы и пятки. Отсутствует изгиб шины в подколенной области, в результате чего нижняя конечность обездвиживается полностью выпрямленной в коленном суставе, что при переломах бедра может привести к сдавлению костными отломками крупных сосудов.

3. Подошвенное отвисание стопы в результате недостаточно прочной фиксации (отсутствует моделирование нижнего конца боковых шин в виде буквы «Г»).

4. Недостаточно толстый слой ваты на шине, особенно в области костных выступов, что может привести к образованию пролежней.

5. Сдавление нижней конечности при тугом бинтовании.

Иммобилизация подручными средствами. Выполняется при отсутствии стандартных шин. Для обездвиживания используют деревянные рейки, лыжи, ветки и другие предметы достаточной длины, чтобы обеспечить обездвиживание в трех суставах поврежденной нижней конечности (тазобедренном, коленном и голеностопном). Стопу необходимо установить под прямым углом в голеностопном суставе и применить прокладки из мягкого материала, особенно в области костных выступов (рис. 208).

Первая медицинская помощь при переломах бедра. Общие правила наложения шин.

Травмы бедра, как

правило, сопровождаются значительной

кровопотерей. Даже при закрытом переломе

бедренной кости кровопотеря в окружающие

мягкие ткани составляет до 1,5 литров.

Значительная кровопотеря способствует

частому развитию шока.

Основные признаки

повреждений бедра:

-

боль в бедре или

суставах, которая резко усиливается

при движениях; -

движения в суставах

невозможны или значительно ограничены; -

при переломах

бедра изменена его форма и определяется

ненормальная подвижность в месте

перелома, бедро укорочено; -

движения в суставах

невозможны; -

отсутствует

чувствительность в периферических

отделах ноги.

Лучшая

стандартная шина при повреждениях,

бедра — это шина Дитерихса.

Иммобилизация

будет более надежной если шину Дитерихса

дополнительно к обычной фиксации

укрепить гипсовыми кольцами в области

туловища, бедра и голени (рис.). Каждое

кольцо формируют накладывая по 7-8

циркулярных туров гипсового бинта.

Всего 5 колец: 2 – на туловище, 3 – на

нижней конечности.

Рис. Транспортная иммобилизация

шиной Дитерихса фиксированной гипсовыми

кольцами

При отсутствии

шины Дитерихса, иммобилизацию выполняют

лестничными шинами.

Ошибки при иммобилизации всей нижней конечности лестничными шинами:

1.

Недостаточная фиксация наружной

удлиненной шины к туловищу, что не

позволяет надежно обездвижить

тазобедренный сустав. В этом случае

иммобилизация будет неэффективной.

2.

Плохое моделирование задней лестничной

шины. Отсутствует углубление для

икроножной мышцы и пятки. Отсутствует

изгиб шины в подколенной области, в

результате чего нижняя конечность

обездвиживается полностью выпрямленной

в коленном суставе, что при переломах

бедра может привести к сдавлению костными

отломками крупных сосудов.

3. Подошвенное

отвисание стопы в результате недостаточно

прочной фиксации (отсутствует моделирование

нижнего конца боковых шин в виде буквы

«Г»).

4. Недостаточно толстый слой

ваты на шине, особенно в области костных

выступов, что может привести к образованию

пролежней.

5. Сдавление нижней

конечности при тугом бинтовании.

Иммобилизация

подручными средствами. Выполняется при

отсутствии стандартных шин. Для

обездвиживания используют деревянные

рейки, лыжи, ветки и другие предметы

достаточной длины, чтобы обеспечить

обездвиживание в трех суставах

поврежденной нижней конечности

(тазобедренном, коленном и голеностопном).

Стопу необходимо установить под прямым

углом в голеностопном суставе и применить

прокладки из мягкого материала, особенно

в области костных выступов (рис).

Рис.Транспортная иммобилизация

подручными средствами при повреждениях

бедра:

а – из узких досок; б – при

помощи лыж и лыжных палок.

В тех случаях, когда отсутствуют

какие-либо средства для осуществления

транспортной иммобилизации, следует

применить метод фиксации «нога к ноге».

Поврежденную конечность в двух-трех

местах связывают со здоровой ногой

(рис. а), либо укладывают поврежденную

конечность на здоровую и также связывают

в нескольких местах (рис. б).

|

|

|

Рис. 4. Транспортная иммобилизация

при повреждении нижних конечностей

методом «нога к ноге»:

а – простая

иммобилизация; б – иммобилизация с

легким вытяжением

Иммобилизация

поврежденной конечности методом «нога

к ноге» должна быть заменена на

иммобилизацию стандартными шинами при

первой возможности.

Эвакуация

пострадавших с повреждениями бедра

осуществляется на носилках в положении

лежа. Для предупреждения и своевременного

выявления осложнений транспортной

иммобилизации необходимо следить за

состоянием кровообращения в периферических

отделах конечности. Если конечность

обнажена, то следят за окраской кожи.

При неснятой одежде и обуви необходимо

обращать внимание на жалобы пострадавшего.

Онемение, похолодание, покалывание,

усиление боли, появление пульсирующей

боли, судороги в икроножных мышцах

являются признаками нарушения

кровообращения в конечности. Необходимо

немедленно расслабить или рассечь

повязку в месте сдавления.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Переломом называют разрушение структуры костной ткани, которое требует медицинского вмешательства. Не всегда есть возможность обеспечить незамедлительное оказание профессиональной помощи. В этом случае требуется провести грамотные действия по доставке пациента в больницу. Наложение шины при переломах разной локализации позволяет довезти больного без дополнительных повреждений, облегчает дальнейшее лечение.

Типы шин и для чего их накладывают

Шина – приспособление для обездвиживания сломанной части тела при транспортировке пациента в медицинское учреждение.

Конструкция защищает место перелома от основных негативных факторов, которые могут ухудшить состояние больного.

Среди них:

- тяжелое смещение костных отломков под воздействием рефлекторных мышечных сокращений или в результате изменения положения тела во время движения;

- разрывы сухожилий, мускул;

- травмирование кровеносных сосудов;

- развитие болевого шока.

Шины подразделяют на несколько основных разновидностей:

- пневматическая – одна из самых современных. Представляет собой мешок из плотной ткани, застегивающийся на молнию. В комплекте есть насос, который позволяет наполнить чехол воздухом в количестве, необходимом для надежной фиксации конечности;

- ватно-марлевые приспособления, применяемые для обездвиживания шеи, головы, позвоночника;

- лестничная шина Крамера благодаря особенностям конструкции подходит для фиксации большинства частей тела;

- шина Дитерихса в основном используется при повреждениях бедерных костей.

В отдельный вид выделяют импровизированные шины из подручных материалов: веток, палок, тряпок и прочих.

К выбору предметов для транспортировки больного надо относиться внимательно. У них не должно быть острых углов, которыми можно ранить человека.

В современной медицине чаще всего используют приспособления Дитерихса и Крамера, поскольку они наиболее универсальны.

Шина дитерихса и техника ее наложения

Эта деревянная шина была создана в 1932 году советским, военным хирургом Михаилом Дитерихсом для иммобилизации нижних конечностей. Конструкция широко применялась для транспортировки раненых в годы Великой Отечественной войны. Актуальна она и по сей день. Входит в наборы средств неотложной помощи, предназначенные для бригад «скорой», травматологических пунктов, других медучреждений.

Накладывают шину дитерихса при переломах следующим образом:

- Длинную доску располагают вдоль всей ноги и туловища до подмышки.

- Короткую, размещают по внутренней части конечности – до паха.

- Снизу закрепляют подошву.

- Затягивают ее входящей в комплект закруткой, вытягивая ногу.

Верхние края бранш снабжены мягкими прокладками, чтобы конструкция не повреждала паховые и подмышечные области.

Шина Крамера и ее правильно положение

Универсальное приспособление для фиксации сломанных конечностей, названное по фамилии разработчика, выпускается в форме решетки (либо лестницы) из прочной металлической проволоки. Материал гибкий, ему можно легко придать нужную форму.

Алгоритм шинирования конструкцией Крамера:

- Решетку подходящего размера прикладывают к неповрежденной конечности.

- Моделируют по изгибам.

- Оборачивают ватой и бинтами.

- Фиксируют сломанную часть тела тесьмой.

Шина Крамера хорошо подходит для иммобилизации разрушенных суставов. Например, при травме голени выпрямленным участком конструкции можно обездвижить колено, согнутой под прямым углом – голеностоп.

Общие правила и рекомендации наложения шин

Когда специальных приспособлений для фиксации нет, можно использовать в их качестве различные подручные предметы. Подойдут доски, палки, плотный картон, другие прочные вещи.

Оказывая пострадавшему первую помощь, необходимо соблюдать общие правила наложения шин при переломах:

- закреплять фиксатор не только на саму поврежденную область. Обездвижить надо два ближайших к травме сустава;

- нельзя снимать одежду с пострадавшего. Когда есть открытая рана, ткань надо осторожно разрезать, чтобы остановить кровотечение, но не стягивать вещи;

- закреплять конструкцию крепко, но без передавливания мягких тканей;

- не прикладывать приспособления к голому телу. Предварительно их надо обмотать материей;

- удерживающие ленты располагать выше либо ниже места травмы, чтобы давлением не усиливать боль;

- выступающие костные отломки продезинфицировать, наложить стерильную повязку;

- мышцы больного должны быть расслаблены. Для этого сломанную конечность нужно аккуратно согнуть в крупных суставах под углом 10 градусов (не более);

- перекладывать пострадавшего надо вдвоем, чтобы место разлома не находилось на весу.

Фиксировать сломанную часть тела надо в исходном положении не распрямляя. Самостоятельно пытаться вправить кости запрещено!

После обездвиживания надо проверить, не слишком ли затянут крепеж. Кожные покровы должны быть теплыми, пульс в местах крупных артерий (на лучевой кости или стопе) хорошо прощупываться. Затем больного следует сразу доставить в больницу или вызвать «Скорую помощь».

Как наложить шину при различных переломах

Имеет свои нюансы наложение шины при переломах разных частей тела. Они обусловлены особенностями строения скелета, мышечных волокон, пролеганием кровеносных сосудов.

С особой осторожностью следует действовать при подозрении на повреждения позвоночного столба или головы.

Верхние конечности

Поврежденное предплечье фиксируется с двух сторон: наружной и тыльной. Если сломан плечевой сустав, шина должна закрепляться с захватом двух соседних суставов.

Сломанную плечевую кость обездвиживают, прокладывая одну шину по внутренней стороне от плеча до подмышки, другую – снаружи. Она должна быть чуть длиннее кости, выдаваться за локтевой и плечевой суставы.

При любых переломах верхних конечностей (даже при невозможности сделать шины) руку сгибают в локте под углом 90 градусов, подвешивают на косынке, перекинутой через шею. Дополнительно можно прибинтовать ее к туловищу.

Нижние конечности

Сломанную кость бедра фиксируют двумя шинами, расположенными параллельно:

- первая располагается от внешней лодыжки до подмышки;

- вторая – от внутренней лодыжки до паховой области.

Более надежную иммобилизацию можно обеспечить, если использовать третью шину, наложив ее сзади, от пятки до лопатки. При отсутствии подходящих подручных материалов поврежденную ногу нужно аккуратно, но крепко прибинтовать к здоровой конечности.

Перелом голени шинируют от костей стопы до ягодиц. Закрепляют в верхней части бедра, у коленного сустава и голеностопа.

Второй вариант: закрепить две параллельные шины по обе стороны ноги. Начинаться они должны в паху, внизу – выступать за стопу на 4 см.

Плечевой пояс

При разломе ключицы под мышку закладывают валик. На руку надевают косынку (или ремень), перекидываю ее через шею. Можно скрутить из матерчатых жгутов плотные кольца, надеть через подмышки, затянуть на спине, под узел проложить ватный рулон.

Сломанную лопатку иммобилизуют в схожем положении, прибинтовывая руку к туловищу. При обоих повреждениях плечи должны быть чуть приподняты, развернуты, отведены назад.

Ребра

Сломанные ребра фиксируют, чтобы они не двигались во время вдохов и выдохов. Эффективным методом является обвязывание грудной клетки простыней. Дышит больной при помощи мышц живота.

При этом повреждении нельзя ложиться, стоит воздерживаться от разговоров. Иначе осколками костей можно повредить внутренние органы.

Позвоночник

Переломы позвоночного столба относятся к категории самых опасных. Они чреваты повреждениями спинного мозга, развитием парезов или параличей, нарушениями в работе органов малого таза.

При малейшем подозрении на травму позвоночника больного надо аккуратно уложить на ровную, жесткую поверхность. Можно использовать обычную дверь, снятую с петель. Сидеть и стоять пострадавшему нельзя.

Если для транспортировки человека с разрушением грудного либо поясничного отделов используются мягкие носилки, пострадавшего нужно перевернуть на живот. При травмировании шейного отдела пациента следует положить на спину, пол-лопатки поместить валик, голову зафиксировать подушками в центральном положении.

Кости таза

Такие переломы (особенно повреждения копчика) обычно вызывают сильную боль. Для иммобилизации человека кладут на спину, подложив под бедра плотный тряпичный валик.

Разрушение шейки бедра фиксируют так же, как нижние конечности. Действовать надо крайне аккуратно, поскольку переломы костей таза чреваты разрывами крупных кровеносных сосудов.

Шея

Травму шеи надо зафиксировать так называемым воротником Шанса. Это своеобразная ватно-марлевая повязка подходящего размера, плотная и объемная.

Подобная конструкция блокирует движения головы. Носят воротник несколько недель, в зависимости от тяжести повреждения. На ночь – снимают.

Пальцев рук

Шины при переломе пальцев рук накладывают по обе стороны поврежденного пальца, используя три полосочки тонкой ткани.

Одной обматывают часть тела, второй – прокладку между шиной и кожей, закрепляют ее на пальце. Третью полосу материи используют для закрепления самой шины и обматывания пальца ниже места перелома. А также ее нежно закрепить сверху.

При переломе мизинца можно использовать обычный карандаш, закрепив его вдоль травмированной области и края ладони.

Особенности оказания первой помощи при переломах

Человека, получившего серьезную травму, прежде всего надо успокоить, купировать возможный приступ истерии и сильную боль. Для этого можно дать пострадавшему подходящий лекарственный препарат, приложить холод (подойдут даже замороженные продукты из морозилки). При травме закрытого типа после этого нужно приступать к иммобилизации поврежденной части тела.

Отдельное внимание стоит уделить открытым переломам крупных костей (например, бедра или плеча). Такие травмы, как правило, сопровождаются обильным кровотечением. Его нужно постараться остановить.

Алгоритм оказания первой помощи в этом случае следующий:

- Уложить человека на ровную поверхность, стараясь не шевелить сломанную конечность.

- Обеззаразить кожные покровы вокруг раны. Подойдут йод, спирт либо иной антисептик.

- Сделать давящую повязку. Чистую ткань для нее надо свернуть в несколько слоев.

- Наложить шину так, чтобы место кровотечения было на виду. Это необходимо для контроля над его интенсивностью.

Если кровь вытекает мощной, пульсирующей струей, перед обездвиживанием следует наложить жгут выше раны:

- при травмировании руки – посередине плеча;

- если повреждена нога – на середину бедра.

Когда повязка начнет промокать менее интенсивно, приступить к размещению шины. Под жгут просунуть записку с указанием времени его затягивания (держать жгут допустимо не дольше двух часов).

До приезда «скорой помощи» надо внимательно наблюдать за пульсом, артериальным давлением, другими физиологическими показателями больного. При подобных травмах высока вероятность травматического шока. Такое развитие событий потребует проведения непрямого массажа сердца и искусственного дыхания.

Наложение шины в клинических условиях

После доставления больного в медицинское учреждение, его начинают готовить к необходимым манипуляциям. Проводят необходимые лабораторные исследования.

Затем приступают непосредственно к наложению шины:

- Медицинский персонал дезинфицирует руки, надевает стерильные перчатки.

- Пациенту вводят обезболивающий препарат.

- Укладывают на носилки.

- Прикладывают шину к здоровой конечности.

- Деформируют ее по физиологическим изгибам.

- Получившуюся конструкцию фиксируют на травмированном участке.

Вся процедура проходит под медицинским контролем над общим состоянием пациента и его поведенческими реакциями.

Неправильно сросшиеся переломы существенно снижают качество жизни человека. Нарушают двигательную активность, в тяжелых случаях приводят к инвалидизации.

В успешном лечении травм важную роль играет то, насколько грамотно и своевременно была оказана первая помощь. Правильно наложенная шина позволяет доставить больного к врачу без дополнительных повреждений тканей, существенно сокращает срок реабилитации, помогает полностью восстановить функциональность органа.

Транспортная иммобилизация – это обеспечение неподвижности повреждённого сегмента или части тела человека во время его транспортировки. Это первая медицинская помощь пострадавшему. Для неё обычно применяют шины. Если они отсутствуют, то применяют любые средства, находящиеся под рукой (палки, ветки и т.д.). При плохой транспортной иммобилизации переломы могут вторично сместиться и кость может повреждать кожные покровы (перейти из закрытых переломов в открытые). Также могут повреждаться нервы, артерии, вены, внутренние органы.

Выделяют следующие правила транспортной иммобилизации:

- Если повреждены конечности, то обязательно должны быть обездвижены оба смежных к перелому сустава.

- Отмоделировать шину до наложения иммобилизации.

- Накладывать её в среднефизиологическом положении повреждённого сегмента.

- Накладывать её на одежду. Не нужно ничего снимать.

- Если перелом открытый, то нельзя ничего тянуть и вправлять, а фиксировать повреждённый сегмент в текущем положении.

Верхняя конечность

Повреждения плечевого пояса и плечевой кости

Если есть подозрение на травму костей плечевого пояса и плечевой кости, то подойдут следующие виды иммобилизации:

- Лестничная шина Крамера. При переломах данной области применяют следующий алгоритм проведения иммобилизации. Первый этап – моделирование шины по не травмированной верхней конечности от головок пястных костей до противоположного надплечья. Затем нужно согнуть руку в локте под углом 90 градусов, слегка отвести её и положить в подмышку валик. Приложить готовую конструкцию сзади повреждённой руки и прибинтовать её круговыми турами. Подвязать руку на косынку.

- Косыночная повязка. Сначала под прямым углом согнуть руку в локте. Подвесить её на косынку. Концы связать на шее.

- Обычное бинтование. Исходное положение повреждённой руки то же. Только бинтом она фиксируется к телу циркулярными турами.

Повреждения предплечья

Сначала её моделируют проволочную шину на неповреждённой руке от головок пястных костей до верхней трети плеча. Локтевой сустав повреждённой руки в положении сгибания под углом 90 градусов. Сзади прикладывается подготовленная конструкция. Затем её фиксируют круговыми турами и подвешивают руку на косынку. При травме локтя ладонь должна быть повернута вверх, в средней трети предплечья – к животу, в нижней трети – ладонь вниз.

Повреждения кисти

Обездвиживание повреждённой кисти проводят с использованием лестничной шины. Сначала её моделируют на не травмированной руке от локтя до ногтевых фаланг пальцев. Затем после сгибания в локте под углом 90 градусов уложить конструкцию сзади и фиксировать круговыми турами, подвесить на косынку.

Нижняя конечность

Повреждения бедра

Применяют следующий алгоритм транспортной иммобилизации при переломах бедра 3-мя лестничными шинами Крамера. Вначале они готовятся по неповреждённой нижней конечности. Задняя идёт от поясницы до стопы с загибом на ней под углом 90 градусов. Наружная – от подмышечной области до стопы. Внутренняя – от паха до стопы с загибом на неё под углом 90 градусов. Наложить сначала шину сзади, потом внутри и снаружи. Прибинтовать к корпусу и к ноге.

Повреждения голени

Также используется 3 проволочные шины. Моделируются на здоровой ноге. Задняя идёт от кончиков пальцев с загибом на стопе до ягодичной складки. Наружная – от в/3 бедра до стопы с загибом. Внутренняя – от в/3 бедра до стопы. Порядок накладывания, как и при травме бедра. Фиксируются круговыми турами бинта к ноге.

Повреждения области голеностопного сустава и стопы

На неповреждённой ноге моделируется шина от пальцев стопы до колена с загибом на стопе. Ногу в колене нужно немного согнуть. Подготовленную конструкцию уложить сзади повреждённого сегмента и фиксировать круговыми турами бинта.

Травмы рёбер и грудины

При травмах в области грудной клетки транспортная иммобилизация может осуществляться путем нетугого бинтования грудной клетки медицинским марлевым или эластичным бинтом. Причём новый тур идёт внахлёст, перекрывая половину старого. Более совершенной будет иммобилизация с помощью специальных корсетов на липучках, имеющих металлические вставки. Они дают жёсткость и надёжность иммобилизации.

Травмы позвоночника

При травмах позвоночника транспортировка пациентка осуществляется в лежачем положении на жёстком спинальном щите. Под спину в область травмы подложить валик. Если нет щита или жёстких носилок, то нужно транспортировать пациента лёжа на животе. При травме шеи нужно одеть на неё специальный воротник и зафиксировать его. Если воротника нет, то подойдёт шейный воротник из ваты и марли.

Травмы костей таза

Транспортировка пациента осуществляется лёжа на спине на щите. Пациент лежит в «позе лягушки»: в подколенные области ложится валик так, чтобы ноги были согнуты в коленях и тазобедренных суставах, а бедра разводятся. Таз можно дополнительно укрепить, связав простынёй.

Транспортная иммобилизация – это обеспечение неподвижности повреждённого сегмента или части тела человека во время его транспортировки. Это первая медицинская помощь пострадавшему. Для неё обычно применяют шины. Если они отсутствуют, то применяют любые средства, находящиеся под рукой (палки, ветки и т.д.). При плохой транспортной иммобилизации переломы могут вторично сместиться и кость может повреждать кожные покровы (перейти из закрытых переломов в открытые). Также могут повреждаться нервы, артерии, вены, внутренние органы.

Выделяют следующие правила транспортной иммобилизации:

- Если повреждены конечности, то обязательно должны быть обездвижены оба смежных к перелому сустава.

- Отмоделировать шину до наложения иммобилизации.

- Накладывать её в среднефизиологическом положении повреждённого сегмента.

- Накладывать её на одежду. Не нужно ничего снимать.

- Если перелом открытый, то нельзя ничего тянуть и вправлять, а фиксировать повреждённый сегмент в текущем положении.

Верхняя конечность

Повреждения плечевого пояса и плечевой кости

Если есть подозрение на травму костей плечевого пояса и плечевой кости, то подойдут следующие виды иммобилизации:

- Лестничная шина Крамера. При переломах данной области применяют следующий алгоритм проведения иммобилизации. Первый этап – моделирование шины по не травмированной верхней конечности от головок пястных костей до противоположного надплечья. Затем нужно согнуть руку в локте под углом 90 градусов, слегка отвести её и положить в подмышку валик. Приложить готовую конструкцию сзади повреждённой руки и прибинтовать её круговыми турами. Подвязать руку на косынку.

- Косыночная повязка. Сначала под прямым углом согнуть руку в локте. Подвесить её на косынку. Концы связать на шее.

- Обычное бинтование. Исходное положение повреждённой руки то же. Только бинтом она фиксируется к телу циркулярными турами.

Повреждения предплечья

Сначала её моделируют проволочную шину на неповреждённой руке от головок пястных костей до верхней трети плеча. Локтевой сустав повреждённой руки в положении сгибания под углом 90 градусов. Сзади прикладывается подготовленная конструкция. Затем её фиксируют круговыми турами и подвешивают руку на косынку. При травме локтя ладонь должна быть повернута вверх, в средней трети предплечья – к животу, в нижней трети – ладонь вниз.

Повреждения кисти

Обездвиживание повреждённой кисти проводят с использованием лестничной шины. Сначала её моделируют на не травмированной руке от локтя до ногтевых фаланг пальцев. Затем после сгибания в локте под углом 90 градусов уложить конструкцию сзади и фиксировать круговыми турами, подвесить на косынку.

Нижняя конечность

Повреждения бедра

Применяют следующий алгоритм транспортной иммобилизации при переломах бедра 3-мя лестничными шинами Крамера. Вначале они готовятся по неповреждённой нижней конечности. Задняя идёт от поясницы до стопы с загибом на ней под углом 90 градусов. Наружная – от подмышечной области до стопы. Внутренняя – от паха до стопы с загибом на неё под углом 90 градусов. Наложить сначала шину сзади, потом внутри и снаружи. Прибинтовать к корпусу и к ноге.

Повреждения голени

Также используется 3 проволочные шины. Моделируются на здоровой ноге. Задняя идёт от кончиков пальцев с загибом на стопе до ягодичной складки. Наружная – от в/3 бедра до стопы с загибом. Внутренняя – от в/3 бедра до стопы. Порядок накладывания, как и при травме бедра. Фиксируются круговыми турами бинта к ноге.

Повреждения области голеностопного сустава и стопы

На неповреждённой ноге моделируется шина от пальцев стопы до колена с загибом на стопе. Ногу в колене нужно немного согнуть. Подготовленную конструкцию уложить сзади повреждённого сегмента и фиксировать круговыми турами бинта.

Травмы рёбер и грудины

При травмах в области грудной клетки транспортная иммобилизация может осуществляться путем нетугого бинтования грудной клетки медицинским марлевым или эластичным бинтом. Причём новый тур идёт внахлёст, перекрывая половину старого. Более совершенной будет иммобилизация с помощью специальных корсетов на липучках, имеющих металлические вставки. Они дают жёсткость и надёжность иммобилизации.

Травмы позвоночника

При травмах позвоночника транспортировка пациентка осуществляется в лежачем положении на жёстком спинальном щите. Под спину в область травмы подложить валик. Если нет щита или жёстких носилок, то нужно транспортировать пациента лёжа на животе. При травме шеи нужно одеть на неё специальный воротник и зафиксировать его. Если воротника нет, то подойдёт шейный воротник из ваты и марли.

Травмы костей таза

Транспортировка пациента осуществляется лёжа на спине на щите. Пациент лежит в «позе лягушки»: в подколенные области ложится валик так, чтобы ноги были согнуты в коленях и тазобедренных суставах, а бедра разводятся. Таз можно дополнительно укрепить, связав простынёй.