«На нас столько наговорили, что создаётся впечатление, что мы инструкции изучали только для того, чтобы знать — и делать наоборот».

В сериале «Чернобыль» Анатолий Степанович Дятлов, заместитель главного инженера ЧАЭС, показан отвратительным начальником, чья поразительная халатность в итоге привела к взрыву реактора. Теперь Дятлов один из самых ненавистных персонажей, а его цитаты из сериала, в которых он отрицает катастрофу, превратились в мемы.

Но насколько получившийся довольно злодейский образ совпадает с реальностью? Мы изучили биографию Дятлова и множество документов вроде доклада МАГАТЭ и материалов суда, чтобы это выяснить.

Также мы использовали книгу самого Анатолия Дятлова «Чернобыль. Как это было» и книгу «Чернобыльская тетрадь» Григория Медведева, участвовавшего в проектировании и строительстве ЧАЭС. Получаются две противоборствующие точки зрения, но именно эти две книги — главные источники информации по теме.

Жизнь до катастрофы

О юности Анатолия Дятлова известно немного. Он родился в небольшом селе Атаманово и рос в простой семье домохозяйки и сторожа бакенов, что заработал инвалидность во время Первой мировой. Дятлов проучился семь классов и пошёл в Норильский техникум горной металлургии на электротехническое отделение, которое закончил с красным дипломом. Спустя три года работы на местном предприятии он отправился в МИФИ, где получил квалификацию инженера-физика по специальности «автоматика и электроника».

После этого Анатолия Дятлова по распределению отправили работать в судостроительный завод имени Ленинского комсомола в городе Комсомольск-на-Амуре. В 1973 году по семейным обстоятельствам его перевели в строящуюся Чернобыльскую АЭС, хотя он был скорее физиком-теоретиком и никогда не работал ранее с АЭС. За тринадцать лет работы на ней Дятлов дослужился до заместителя главного инженера станции по эксплуатации и заработал две награды: Знак почёта и орден Трудового красного знамени.

Судя по материалам суда над Дятловым и словам персонала из книги «Чернобыльская тетрадь», на посту заместителя главного инженера он проявлял тяжёлый характер, самодеятельность и медлительность. Судя по показаниям, он был несправедливым начальником: несмотря ни на что продвинул на роли физиков-управленцев своих знакомых с Дальнего Востока, наказывал за любую критику, устраивал нервозную обстановку на станции и орал на оперативную смену АЭС. За это многие подчинённые его не уважали — а то и побаивались.

В целом, это походит на характер того Дятлова, что мы видим в сериале.

Слово взял государственный обвинитель Юрий Шадрин.

В отношении Дятлова: «Грамотный, но неорганизованный и неисполнительный. Жёсткий. Акимов побаивался Дятлова».

Материалы суда над работниками ЧАЭС 07.07 – 29.07.1987

Странная манера держаться: нагнутая вперед голова, ускользающий взгляд мрачноватых серых глаз, натужная прерывистая речь. Казалось, он с большим трудом выдавливал из себя слова, разделяя их значительными паузами. Слушать его было нелегко, характер в нём ощущался тяжелый. […]

Прогноз относительно Дятлова подтвердился: неповоротлив, тугодум, тяжел и конфликтен с людьми. […]

Так вот — способен ли был Дятлов к мгновенной, единственно правильной оценке ситуации в момент её перехода в аварию? Думаю, что не способен. Более того, в нём, видимо, не был в достаточной степени развит необходимый запас осторожности и чувства опасности, столь нужных руководителю атомных операторов. Зато самонадеянности, неуважения к операторам и технологическому регламенту — хоть отбавляй.

Г.У. Медведев, в «Чернобыльской тетради»

Дятлов человек непростой, тяжелый характер. […] Душой за состояние дел Дятлов не болел, хотя носил маску сурового и требовательного руководителя. Операторы его не уважали. Он отвергал все предложения и возражения, которые требовали его усилий. […] Упрямый, нудный, не держит слова…

Р.И. Давлетбаев, заместитель начальника турбинного цеха четвертого блока, в «Чернобыльской тетради»

Дятлов человек тяжелый, замедленный. […]

Костяк физиков-управленцев Дятлов собрал с Дальнего Востока, где сам работал начальником физлаборатории. Орлов, Ситников (оба погибли) тоже оттуда. И многие другие — друзья-товарищи по прежней работе… Бывал Дятлов несправедлив, даже подл.

В.Г. Смагин, начальник смены четвертого блока, в «Чернобыльской тетради»

Однако же сам Дятлов в своей книге «Чернобыль. Как это было» считал всё это наговором: после суда все начали считать его чуть ли не главным виновником катастрофы. По его словам, он был хоть и строгим начальником, но справедливым и компетентным, да к тому же всегда действовал строго по инструкциям. Тех же взглядов придерживались и те, с кем Дятлов был знаком ещё по работе в Комсомольске-на-Амуре.

Во всяком случае, за время работы никто из подчинённых не ушёл из-за невозможности со мной работать. Может быть жестковат, но не более. Был требовательным, да.

Мне трудно судить, каким я был начальником, владел ли я «искусством общения». Всё-таки, думаю, был я не самым плохим. […]

Как я вообще к людям относился? Как кто того заслуживал, так и относился. Причём на производстве для меня имели значения только качества работника. Сознавал, что невозможно набрать 200 с лишним человек, приятных во всех отношениях. Не было, кому бы я давал поблажки, так и тех, к кому бы придирчиво относился.

А.С. Дятлов, «Чернобыль. Как это было»

Анатолий Степанович пользовался непререкаемым авторитетом у своих подчиненных, т.к. сам до фанатизма был предан порученному делу, знал его в совершенстве и того же требовал от своих подчиненных. В нём не было никакой «рисовки» и сам он не принимал ничего фальшивого, надуманного. […]

Как-то не верилось, что Дятлов, которого мы знали как начальника, как специалиста, который всегда жёстко, пунктуально требовал выполнения инструкций, вдруг позволил в своем присутствии сделать нарушения, которые приписываются персоналу, а уж тем более приказал напропалую нарушать инструкции.

В.А. Орлов, заместитель начальника реакторного цеха № 1 по эксплуатации, в «Чернобыле. Как это было»

Принципиальность, честность, личная ответственность и преданность делу, которому служишь, безукоризненное знание техники, простая человеческая порядочность и плюс полная самоотдача — вот критерии, которым надо было отвечать каждому, кто собирался работать с Дятловым.

Он мог понять ошибки, допущенные персоналом, если они аргументированы, но он абсолютно не мог принять разгильдяйства, некомпетентности и халатного отношения к своим обязанностям. А.С., как правило, отличали прямота, четкость и краткость изложения своей позиции, а это не всегда шло ему на пользу. А.С. не позволял ни себе, ни другим в его присутствии проводить разборки с персоналом, допустившим ошибки и находящимся в данный момент на рабочем месте.

А.В. Крят, государственный инспектор по ядерной безопасности Украины, в книге «Чернобыль. Как это было»

«Это крах, предельная катастрофа»

На 5 апреля 1986 года были намечены плановые работы по предупредительному ремонту четвёртого энергоблока ЧАЭС. Во время подобных работ обычно проводятся различные эксперименты над оборудованием. В тот раз предполагалось проведение выбега ротора турбогенератора, по которому кинетическая энергия турбогенератора, в случае его отключения, должна была обеспечить энергией насосы для охлаждения реактора. На ЧАЭС уже трижды пробовали проводить такое испытание — но каждый раз по различным причинам эксперименты оканчивались неудачей.

Партия требовала обязательно провести эти испытания перед праздником Первого мая — ни начальник станции, ни главный инженер, ни его заместитель и думать не смели сопротивляться такому приказу сверху.

По утверждённому инженером Фоминым плану уже были отключены системы аварийного охлаждения реактора и снижена мощность реактора на пятьдесят процентов — когда раздался звонок от диспетчера Киевэнерго, запретившего дальнейшее уменьшение мощности до 26 апреля. В таком режиме реактор РБМК (Реактор большой мощности канальный) проработал до 23:10, когда диспетчер разрешил дальнейшее снижение мощности.

Как написано в книге Дятлова «Чернобыль. Как это было», ночная смена ещё двадцать пятого апреля достаточно ознакомилась с материалами предстоящих испытаний и была полностью готова к, в общем-то, довольно ординарному эксперименту.

Дальше всё шло примерно также, как было показано в сериале.

При переходе с системы локального автоматического регулирования на автоматический регулятор общей мощности оператор не сумел удержать мощность реактора на семисот мегаватт — и она упала почти что до нуля. А чтобы поднять мощность, вынули почти все стержни управления, тормозящие реакцию, и перестали качать на реактор воду. Накопившаяся в результате этого реактивность уничтожила появившийся за двенадцать часов ксенон, тормозивший ядерную реакцию.

Мощность реактора начала беспрерывно увеличиваться сверх всякой меры.

26 апреля 1986 года, 1:23:38. Акимов, понимая, что что-то идёт не так, сказал Топтунову, старшему инженеру управления реактором, включить кнопку аварийной остановки реактора, чтобы вообще прекратить атомную реакцию в реакторе. Автоматические системы отключения реактора уже давно были отключены вручную.

26 апреля 1986 года, с 1:23:44 по 1:23:47 произошло два мощных взрыва, разрушивших четвёртый энергоблок. В блочном щите управления, где собралось всё руководство смены, никто не понимал, что делать в такой ситуации.

Мы не знали, как работает оборудование от выбега, поэтому в первые секунды я воспринял… появился какой-то нехороший такой звук. Я думал, что это звук тормозящейся турбины. Я всё это как-то серо помню… сам звук я не помню, но помню, как его описывал в первые дни аварии: как если бы «Волга» на полном ходу начала тормозить и юзом бы шла. Такой звук: ду-ду-ду-ду… Переходящий в грохот. Появилась вибрация здания. Да, я подумал, что это нехорошо. Но что это — наверно, ситуация выбега.

БЩУ (блочный щит управления — DTF) дрожал. Но не как при землетрясении. Если посчитать до десяти секунд — раздавался рокот, частота колебаний падала. А мощность их росла. Затем прозвучал удар…

Все были в шоке. Все с вытянутыми лицами стояли. Я был очень испуган. Полный шок.

Ю. Ю. Трегуб, начальник смены четвёртого блока, в книге Щербака «Чернобыль»

По выработанной годами привычке Дятлов приказал пустить на реактор воду, чтобы охладить его — хотя четвёртый энергоблок уже разворотило взрывом. Чуть погодя Дятлов лично убедился в том, что произошёл взрыв.

Такое мне даже в страшном сне не снилось.

А.С. Дятлов со слов Ю.Ю. Трегуба

Это крах, предельная катастрофа.

А.С. Дятлов, «Чернобыль. Как это было»

Единственное решение, которое Дятлов считал неправильным — что он в шоковом состоянии сразу же после взрыва послал двух сотрудников ЧАЭС опускать стержни вручную, чтобы охладить реактор. Когда Дятлов опомнился, он не успел их догнать и вернуть обратно.

Операторы стоят растерянные, полагаю, и у меня был такой же вид. Немедленно послал А. Кудрявцева и В. Проскурякова в центральный зал вместе с операторами опускать стержни вручную. Ребята побежали. Я сразу же понял абсурдность своего распоряжения — раз стержни не идут в зону при обесточенных муфтах, то не пойдут и при вращении вручную. И что показания реактиметра — вовсе не показания. Выскочил в коридор, но ребята уже скрылись. После аварии многократно, практически ежедневно и до сих пор, анализировал свои распоряжения и поступки 26 апреля 1986 года, и лишь это распоряжение было неправильным.

А.С. Дятлов, «Чернобыль. Как это было»

Хотя довольно странно, что Дятлов в своей книге забывает о том, что вызвал подмену для Акимова и подверг сильному радиационному заражению ещё одну смену.

Начальник станции Брюханов вызвал Дятлова к себе в бункер гражданской обороны. Там он молча посмотрел на диаграммы, где были показаны странные показания управляющих стержней, и выслушал сообщение заместителя главного инженера о том, что разрушен четвёртый блок.

Затем Дятлова начало непрерывно тошнить, из-за чего его увезли на скорой. Вскоре Дятлова перевезли в московскую больницу.

На поведение Дятлова 26 апреля 1986 года есть и иная точка зрения, которая, видимо, и сформировала его образ в сериале «Чернобыль». В «Чернобыльской тетради» говорится о том, что он беспрестанно срывался на подчинённых, не давал им ознакомиться со сменными заданиями и с программами испытаний, матерился и отказывался признавать возможность взрыва четвёртого реактора.

В помещении блочного щита управления четвёртого энергоблока создалась довольно-таки драматическая ситуация. Обычно замедленный Дятлов с несвойственной ему прытью забегал вокруг панелей пульта операторов, изрыгая матюки и проклятия. Сиплый тихий голос его обрел теперь гневное металлическое звучание.

– Японские караси! Не умеете! Бездарно провалились! Срываете эксперимент! Мать вашу перемать!

Г.У. Медведев, «Чернобыльская тетрадь»

Но Анатолий Степанович Дятлов считал иначе: реактор цел, взорвался бак СУЗ (системы управления защитой) в центральном зале. Реактор цел… Реактор цел…

Г.У. Медведев, «Чернобыльская тетрадь»

— Вы, мужики, не разобрались… — растягивая слова, глухо произнес Дятлов.

— Это что-то горело на полу, а вы подумали, — реактор. Видимо, взрыв гремучей смеси в аварийном баке СУЗ (системы управления защитой) снёс шатер. Помните, этот бак на семидесятой отметке, вмонтирован в наружную торцевую стену центрального зала… Это так… И не удивительно. Объём бака — сто десять кубов — немалый, так что… Таким взрывом не только шатер, но и весь блок могло разнести… Надо спасать реактор. Он цел… Надо подавать воду в активную зону.

Так родилась легенда: реактор цел. Взорвался бак аварийной воды СУЗ. Надо подавать воду в реактор.

Г.У. Медведев, «Чернобыльская тетрадь»

Суд и причины аварии

После катастрофы на Чернобыльской АЭС Анатолий Дятлов промучился полгода с незаживающими ранами на ногах из-за лучевой болезни, развившейся после полученных 390 бэр — биологических эквивалентов рентгена. Из больницы Дятлова выпустили в ноябре 1986-го со второй категорией инвалидности. Дома он вновь учился ходить.

Но уже в декабре того же года Дятлова арестовали и поместили в СИЗО, где его допрашивали по шесть-восемь часов в день, хотя медики заявляли, что Дятлова, в силу его тяжёлого состояния, можно допрашивать только два часа, как говорилось в книге «Чернобыль. Как это было». Так в допросах прошли три месяца.

7 июля 1987 года Дятлова, как и ещё пятерых подозреваемых в аварии на ЧАЭС (директора ЧАЭС Брюханова, главного инженера Фомина, начальника реакторного цеха Коваленко, начальника смены Рогожкина и инспектора Госатомэнергонадзора Лаушкина) привезли в ДК Чернобыля для суда.

Также фигурантами уголовного дела должны были сделать троих операторов станции: начальника смены 4-го блока Александра Акимова, старшего инженера управления реактором Леонида Топтунова и начальника смены реакторного цеха Валерия Перевозченко. Но они умерли спустя пару недель после чернобыльской катастрофы из-за огромных доз радиации.

Странности суда начались уже с того, что в состав судебно-технической экспертизы, на решение которой опиралась сторона обвинения, входили люди, создавшие реактор — но там не было представителей организации, эксплуатировавшей его.

Всех шестерых подсудимых обвиняли по трём статьям: 167 УК УССР (халатность), 165 УК УССР (злоупотребление властью или служебным положением) и 220 УК УССР (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях и во взрывоопасных цехах). Несмотря на замечания Дятлова, других подсудимых и свидетелей, что до сего момента никто в СССР никогда не причислял АЭС к взрывоопасным объектам, прокурор заявил, что в этом суде руководствуются не привычным для всех регламентом, а решением Пленума Верховного суда СССР.

Дятлов раскаивался в том, что на ЧАЭС под его руководством произошла такая страшная катастрофа — но признавал только частичную вину в случившемся.

Он соглашался с тем, что под его руководством расход воды двумя-тремя главными циркулярными насосами превышал семь тысяч кубометров в час, из-за чего началось чрезвычайное парообразование, перегревшее и разрушившее топливные элементы. Дятлов признавал, что после провала не повысил мощность до семисот мегаватт и оставил меньше пятнадцати управляющих стержней, что сделало реактор слишком нестабильным. Также он говорил, что нажал кнопку аварийного отключения слишком рано.

Ещё Дятлов заявлял, что в момент предельного падения мощности реактора он выходил ненадолго в туалет и не был у блочного щита управления, иначе бы он сразу же прекратил эксперимент. Но свидетели утверждали, что за время экспериментальной программы Дятлов вообще ни разу не отходил от щита управления, и что у Дятлова поразительная память, он должен был всё помнить.

В итоге Анатолий Дятлов указывал на то, что персонал станции в тот день совершил только одно серьёзное отклонение от инструкций — снижение показателя оперативного запаса реактивности до нерегламентированного уровня. Однако никто из учёных раньше и не говорил, что это может привести к таким последствиям. Кроме того, по его словам, автоматическая защита реактора попросту не была рассчитана на такие ситуации, отчего от неё в любом случае не было бы никакой пользы. К тому же, взрыв случился сразу же после срабатывания аварийной защиты — что было никем не предусмотрено.

Несмотря на то, что эксперты говорили, что «на случившуюся аварию ни одна АЭС не рассчитана», а конструкторы так и не дали обоснования полной безопасности использования реактора при исполнения всех инструкций, суд оставался непреклонным: в случившемся виноват персонал станции.

В итоге суд постановил: реактор взорвался из-за большого положительного парового эффекта — в появлении которого виноват исключительно персонал станции. Хотя были некоторые оговорки о некотором несовершенстве конструкции реактора РБМК и недостатках автоматической защиты — но эти причины признали пренебрежительно незначительными на фоне действий персонала станции, стремившихся провести эксперимент любой ценой.

«Реактор не взрывоопасен при правильном использовании» — так писали научные руководители разработки реактора РБМК А.П. Александров, главный конструктор реактора РБМК Доллежаль и другие сотрудники Курчатовского института. Эту же версию представил академик Легасов в Вене для МАГАТЭ — Международного агентства по атомной энергии.

Легасова на суде, как и Щербины, на самом деле не было.

Нет, не мог академик В.А. Легасов не понимать, что обвинение персонала в таком взрыве неправомерно. Не мог он не понимать, что если реактор взорвался в самых обычных условиях, без каких-либо природных катаклизмов, следовательно, он не имел права на существование. […]

Но я его не к мафии отношу. Этот человек имел совесть. При каких-то обстоятельствах пошёл на жестокий компромисс с совестью и не выдержал.А.С. Дятлов, «Чернобыль. Как это было»

Дятлова признали виновным по всем трём статьям и посадили на десять лет, несмотря на тяжелейшие последствия от лучевой болезни.

Суд как суд. Обычный советский. Всё было предрешено заранее.

А.С. Дятлов, «Чернобыль. Как это было»

Но ещё в 1986 году различные эксперты говорили, что ключевая причина аварии на ЧАЭС кроется в недостатках конструкции самого реактора РБМК.

Авария обусловлена не действиями персонала, а конструкцией активной зоны и неверным пониманием нейтронно-физических процессов, протекающих в ней.

Письмо сотрудника ИАЭ (Институт атомной энергии имени И. В. Курчатова) В.П. Волкова

Даже на заседании Политбюро спустя пару месяцев после аварии активно шли разговоры о том, что катастрофа с такой конструкцией реактора была попросту неизбежна. Однако вскоре материалы этого собрания засекретили, а советское руководство отказалось признавать свою вину в том, что допустило работы на столь опасном оборудовании.

Реактор не соответствует требованиям безопасности по важнейшим параметрам.

Академик Легасов на заседании Политбюро ЦК КПСС 3 июля 1986 года

Если причина аварии — преступная халатность, то катастрофа, которая последовала, — результат физики. Коренная реконструкция реактора делает его неэкономичным.

Многие годы не сознавали, что может произойти. И упорно шли к этой аварии. А она была неизбежна в результате такого поведения. Была создана легенда о полной безопасности АЭС… Целая философия на эту тему возникла. Доллежаль бил тревогу, но его признали некомпетентным.

Владимир Долгих на заседании Политбюро ЦК КПСС 3 июля 1986 года

(Зачитывает экспертизу) Реактор ненадежен. А вы этим не занялись. Это вас не насторожило.

Михаил Горбачёв на заседании Политбюро ЦК КПСС 3 июля 1986 года

Только в 1993 году МАГАТЭ после дополнительного расследования Госатомнадзорома выпустила обновлённую версию доклада о причинах чернобыльской катастрофы. Нисколько не снимая ответственности за случившееся с сотрудников ЧАЭС, они писали, что основными причинами аварии были ошибки проектирования реактора. Одними из них были такие конструктивные дефекты стержней системы управления и защиты, как графитовые наконечники, что не замедлили цепную реакцию, а, наоборот, разогнали её до такой степени, что случился взрыв.

Также в отчёте теперь говорилось, что авария частично случилась от того, что у сотрудников станции не было достоверных инструкций по эксплуатации станции. Никто из работников ЧАЭС в тот день попросту не знал, что реактор РБМК вообще может взорваться от их действий.

Кроме того, выяснилось, что, по сути, из-за тех же проблем в 1975 году произошла незначительная авария на первом блоке Ленинградской АЭС из-за разрыва технологического канала — после чего были предприняты все те меры безопасности, что так были нужны ЧАЭС, хотя в 1982-м на ней была схожая авария. В 1975-м на ЛАЭС снизили паровой эффект реакторов РБМК, изменили конструкцию стержней СУЗ и создали быстродействующую систему автоматической защиты — всё это гарантированно предотвратило бы чернобыльскую катастрофу.

Те же самые меры безопасности планировали провести и в Чернобыле — но вялая переписка между создателями чернобыльского реактора РБМК, научным руководителем А.П. Александровым и главным конструктором Н.А. Доллежалем, об устранении этих недопустимых просчётов в конструкции затянулась и так ни к чему и не привела.

Сам Анатолий Дятлов утверждал, что из-за ошибок проектирования реактора ЧАЭС не может идти и речи о том, чтобы хоть сколько-то обвинять персонал станции в чернобыльской аварии. Он говорил, что возможно они нарушили регламент, поднимая мощность после её провала, но по всем правилам они не могли получить такую катастрофу — по инструкциям, аварийная защита попросту не допустила бы каких-либо значительных проблем.

Ссылаясь на Госпроматомнадзор, Дятлов пишет, что конструкторы нарушили тридцать два пункта «Правил безопасного устройства и эксплуатации АЭС», а к взрыву могли бы привести как минимум десять различных причин, не считая диверсию. И как к этому должны были подготовиться работники ЧАЭС, если им никто не говорил о таких проблемах реактора? К тому же, как говорил Дятлов, взрыв реактора никак не был связан с экспериментом — аварийная защита могла взорвать реактор во многих других случаях.

А работников, по его словам, судили из-за того, что Советский Союз не мог выставить себя виновным в катастрофе — а потому свалил всю вину на сотрудников ЧАЭС, работавших, как выяснилось, на оборудовании, не соответствующем никаким нормам.

Реактор не отвечал требованиям более трёх десятков статей норм проектирования — более чем достаточно для взрыва.

Можно по-другому: реактор перед сбросом защиты был в состоянии атомной бомбы и нет ни единого даже предупредительного сигнала. Как об этом мог узнать персонал — по запаху, на ощупь?..

Прежде, чем говорить о вине персонала, вдумайтесь — реактор взорван аварийной защитой.

А.С. Дятлов, «Чернобыль. Как это было»

Чернобыльская катастрофа в чистом виде является следствием грубейших просчетов физиков и конструкторов реактора.

Давно пора сказать: свойства реактора стали не главной, не решающей, а единственной причиной Чернобыльской катастрофы

А.С. Дятлов, «Чернобыль. Как это было»

После суда

Несмотря на прогрессирующую лучевую болезнь, Анатолий Дятлов отбывал наказание по всей строгости закона сначала в Лукьяновской тюрьме Киева, а потом и в колонии в Полтавской области.

Благодаря ходатайству сначала Андрея Сахарова, а после смерти академика — его вдовы Елены Боннэр и других учёных, Дятлова в 1990 году освободили.

Хотя Дятлов прошёл лечение в Мюнхене, он постоянно мучался от последствии радиоактивного заражения и умер в 1995 году от сердечной недостаточности, вызванной лучевой болезнью.

Дятлов всячески добивался того, чтобы сотрудников станции, работавших в тот день на ЧАЭС, перестали винить в аварии, и люди обратили внимание на тех, кто допустил эксплуатацию оборудования, что ни в коей мере не отвечало стандартам безопасности. По его словам, это были: «А.П. Александров, академик И.А. Доллежаль — руководители всех работ по реакторам РБМК, член-корреспондент И.Я. Емельянов — руководитель работ по СУЗ реактора и главный государственный инспектор по ядерной безопасности СССР Н.И. Козлов; последний признал реактор РБМК ядернобезопасным, хорошо зная, что это не так».

Советское руководство некоторое время заявляло, что будет заведено ещё три уголовных дела: над конструкторами, делавшими реактор ЧАЭС, над теми, кто плохо справился с эвакуацией, и над сотрудниками Минэнерго, отвечавшими за безопасность. Некоторое время в 1987-м действительно проходило расследование — но его быстро замяли. В 1990-м дело попытались возобновить — но безуспешно. После развала СССР никто этими делами уже не занимался.

Больше судов по делу аварии на ЧАЭС не было.

Академик Александров сразу же после чернобыльской катастрофы ушёл с должности президента Академии наук, но продолжил работать в Курчатовском институте и до самой смерти в 1994-м винил во всём случившимся сотрудников ЧАЭС.

Когда сидел в лагере, жена ходила по всем должностным лицам и организациям. Где только она не была! Добралась с мытарствами и до Председателя Верховного Суда СССР Смоленцева. Вот такой у них разговор вышел:

— Вы, что же, хотите — другие судили, а я чтобы освобождал Вашего мужа? Чтобы я был добреньким?

– Да нет. Я на доброту ни в коем случае не рассчитываю. Рассчитываю только на справедливость. Ведь теперь известно, что реактор был не годен к эксплуатации. И мой муж в этом невиновен.

– Так Вы, что же, хотите, чтобы я посадил Александрова? Такого старого?

Естественным продолжением было бы: Дятлов помоложе, вот пускай и сидит.

(Александрову на тот момент было почти девяносто лет, Дятлову — чуть больше шестидесяти — DTF).

А.С. Дятлов, «Чернобыль. Как это было»

Конструктор Доллежаль через некоторое время после аварии на ЧАЭС ушёл на пенсию. В 90-х он начал признавать допущенные им небольшие нарушения в конструкции реактора. В 1999-м его наградили орденом «За заслуги перед отечеством». Он умер в возрасте ста одного года в 2000-м.

В министерствах наказали только тех, кто был не согласен с официальной позицией руководства СССР по поводу катастрофы. Так, например, был уволен заместитель министра энергетики Г.А. Шашарин.

Можно по-всякому относиться к Анатолию Дятлову: можно считать его начальником-деспотом, что допустил преступную халатность, а можно считать жертвой обстоятельств — источники в показаниях расходятся и порой прямо потиворечат друг другу.

Но нужно помнить, что в любом случае в катастрофе виноват не только он и другие осуждённые, но и многие десятки конструкторов реактора РБМК и представителей руководства атомными электростанциями, больше десяти лет закрывавших глаза на громадное число нарушений на ЧАЭС.

7 июля 1987 года начался суд над руководителями Чернобыльской АЭС, допустившими самую страшную катастрофу в истории атомной энергетики. Тогда советское правосудие однозначно возложило вину за случившееся на персонал станции, допустивший ряд грубых ошибок. После распада СССР популярностью стала пользоваться версия о конструктивных недостатках реактора, которые и привели к аварии.

После выхода сериала «Чернобыль», вызвавшего повышенный интерес к этим трагическим событиям, споры о том, кто же всё-таки виноват в аварии, возобновились с новой силой.

Суд идёт

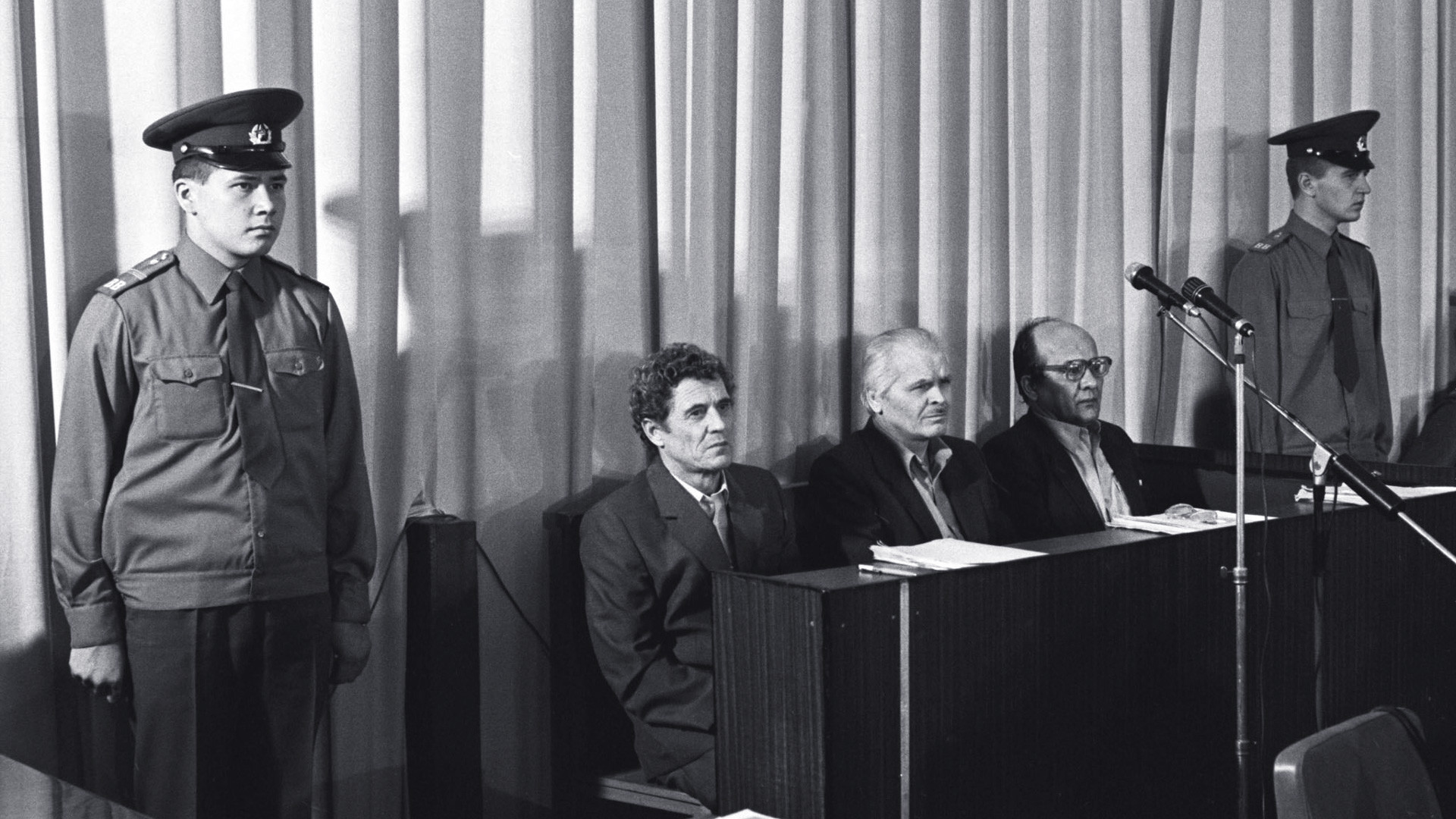

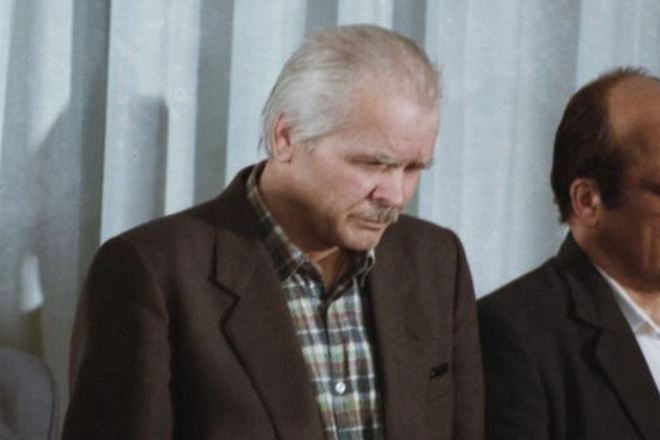

Бывшие директор ЧАЭС Брюханов (слева), заместитель главного инженера Дятлов и главный инженер Фомин. Фото © Владимир Репика / Фотохроника ТАСС

Судебный процесс проходил в городе Чернобыле. Он находился в 12 километрах от Чернобыльской АЭС и подвергся меньшему радиационному заражению, чем Припять. Хотя город попал в 30-километровую полосу отчуждения и его жители были эвакуированы, какое-то время там можно было находиться без ущерба для здоровья. По советским законам суд должен был проходить как можно ближе к месту преступления, и Чернобыль оказался оптимальным вариантом для недолгого процесса.

На скамье подсудимых оказалось шесть человек: директор станции Виктор Брюханов, его заместитель Анатолий Дятлов, главный инженер Николай Фомин, начальник смены Борис Рогожкин, начальник реакторного цеха № 2 Александр Коваленко и инспектор Госатомэнергонадзора Юрий Лаушкин. Всем было предъявлено обвинение по трём статьям: «Халатность», «Злоупотребление служебным положением» и «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях».

Лаушкин, будучи инспектором, вряд ли мог как-то влиять на аварию и оказался на процессе в роли козла отпущения. Так же как и начальник реакторного цеха Коваленко, который и не присутствовал на станции в ту роковую ночь.

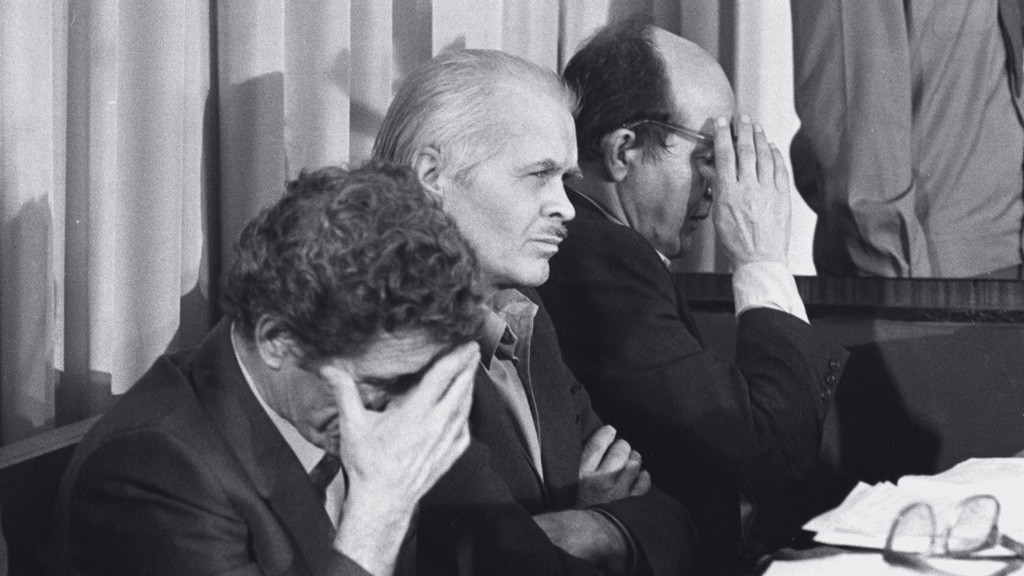

Брюханов почти не защищался в суде, рассчитывая на снисхождение за хорошее поведение. Фомин после аварии испытывал серьёзные психологические проблемы. До начала судебных заседаний он попытался покончить с собой. Позднее, уже в процессе отбывания наказания, его состояние настолько ухудшилось, что его освободили и перевели в психиатрическую клинику. Единственный, кто был настроен на битву с судьями и экспертами, стал заместитель директора станции Дятлов.

Сопротивление

Судебная коллегия. Фото © Владимир Репик / Фотохроника ТАСС

Экс-заместитель директора станции Анатолий Дятлов с самого начала воспринимался как главный виновник случившегося. Именно он контролировал проведение испытаний, в ходе которых 26 апреля планировалось выяснить, смогут ли турбогенераторы в режиме выбега (то есть с использованием инерции механизмов после их аварийного отключения) выработать достаточное количество энергии для включения насосов аварийного охлаждения.

Подсудимый явился на суд после нескольких месяцев болезни, он получил облучение 390 бэр (биологический эквивалент рентгена), но не стал пассивным наблюдателем. Он активно спорил с экспертами, пытался задавать им встречные вопросы и соглашался лишь частично признать вину. По его мнению, действия персонала в любом случае не могли привести к взрыву реактора, если бы не конструктивные особенности, о которых работники вообще не были осведомлены.

Дятлов настаивал на том, что его действия в ту ночь не являлись грубыми нарушениями инструкций. Он также подчеркнул, что не знал о падении мощности реактора перед началом испытаний, поскольку покидал блочный щит управления (БЩУ), чтобы сходить в туалет. Если бы он об этом знал, то приказал бы остановить испытания. Впрочем, свидетели не подтверждали слов Дятлова и не видели, чтобы он покидал БЩУ.

Эксперты, выступавшие на суде, частично признали справедливость его слов о недостатках реактора, но нашли изящную формулировку, устроившую суд: «Реактор не опасен при правильном использовании». То есть, если бы персонал не совершил ряд действий, авария никогда бы не произошла даже с учётом недостатков реактора. Эта формулировка удовлетворила суд.

Дятлов, Фомин и Брюханов были приговорены к десяти годам заключения. Рогожкин получил пять, Коваленко — три, Лаушкин — два года лишения свободы. Брюханов вышел по УДО в 1991 году. Фомин в 1988 году был переведён в психиатрическую больницу. Дятлова освободили по состоянию здоровья в 1991 году.

«Вы нажимаете тормоз, но срабатывает газ»

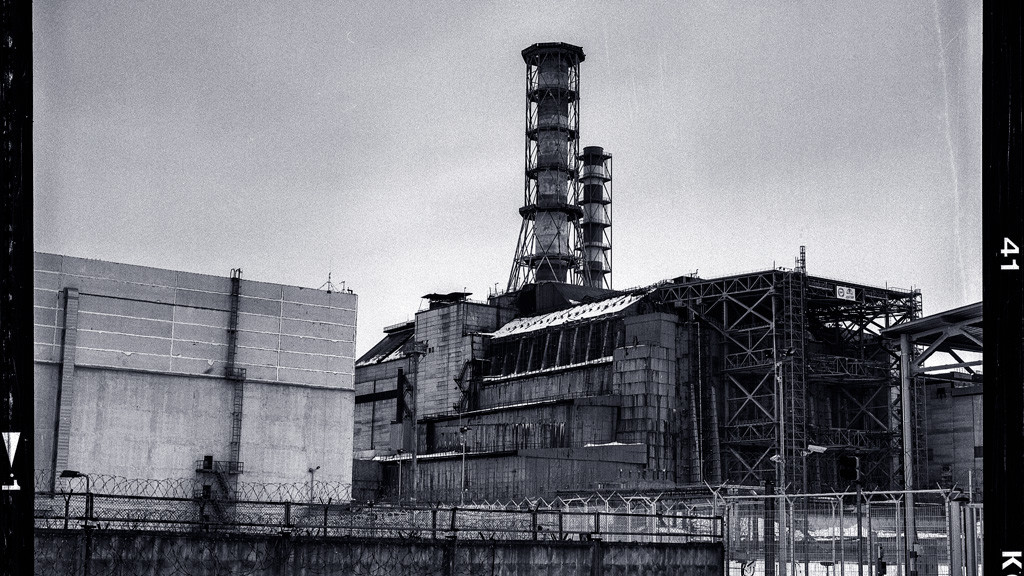

Фото © DPA/TASS

После освобождения Фомин уехал в Россию и не общался с журналистами. Брюханов время от времени давал интервью, но большого интереса у журналистов он не вызывал. Всё же он был не специалистом по ядерной физике, а «завхозом». К тому же в момент взрыва мирно спал у себя дома и не мог поведать каких-то интересных подробностей.

А вот Дятлов начал настоящий крестовый поход в защиту своего имени. Он не только давал долгие, обстоятельные интервью, но и написал книгу, в которой раскрыл свою версию случившегося.

На простом примере Дятлов объяснял, почему персонал нельзя винить в аварии. «Вы едете за рулём и хотите сбросить скорость. Нажимаете на педаль тормоза, но вместо этого газ прибавляется. Кто будет виноват в произошедшей аварии: водитель автомобиля или его конструктор?» — писал он.

По версии Дятлова, персонал просто не знал о том, что из-за их действий может произойти подобная авария. Ни в каких инструкциях по эксплуатации это не сообщалось. Считалось, что реактор имеет надёжную защиту. Достаточно нажать кнопку АЗ-5, которая аварийно глушит реактор.

Именно это и было сделано персоналом в ту роковую ночь. После нажатия этой кнопки управляющие стержни входят в активную зону и заглушают реактор. Однако из-за концевого эффекта (вытеснители стержней были сделаны из графита и при погружении в активную зону вызывали кратковременный всплеск реактивности, что было неопасно при штатном режиме работы реактора) эти стержни сработали не как педаль тормоза, а как педаль газа, что и привело к трагедии. Ведь реактор из-за действий персонала давно уже не работал в штатном режиме.

Дятлов оправдывался тем, что об этой особенности он попросту не знал, поскольку она не была указана в эксплуатационных документах и инструкциях. А все прочие их действия в ту ночь даже чисто теоретически не могли бы привести к взрыву реактора. Со слов Дятлова выходило так, что аварийная защита, которая была призвана защитить реактор, сама же его и взорвала.

Так кто же виноват?

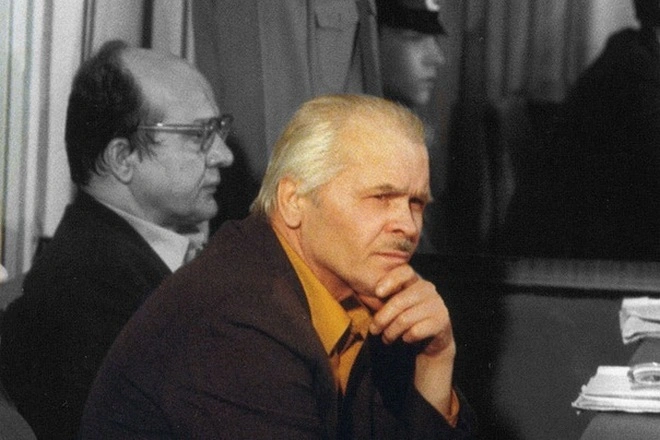

Фото © Валерий Зуфаров / Фотохроника ТАСС

В настоящее время наиболее популярной версией трагедии является следующая. К взрыву привело редкое сочетание факторов: как действия персонала, так и особенности конструкции РБМК. Персонал своими действиями привёл реактор в аварийное состояние, а система защиты из-за конструктивных особенностей усугубила ситуацию.

Часть вины за аварию нельзя снять с персонала. Именно его действия привели к возникновению аварийной ситуации. Если бы Дятлов после резкой потери мощности, которая произошла перед началом испытаний, приказал заглушить реактор и прекратить испытания или аккуратно вернул мощность на уровень, требуемый регламентом, ничего бы не произошло. Но испытания были начаты на мощности, значительно ниже регламентной, и при пониженном оперативном запасе реактивности. После включения режима выбега контроль за процессами был утерян.

Определённая часть вины лежит и на создателях реактора, допустивших существование концевого эффекта стержней, из-за которого аварийная защита послужила детонатором взрыва.

Сами по себе действия персонала не могли привести к взрыву, если бы не особенности конструкции. Но и несовершенство аварийной защиты не могло привести к взрыву, если бы не действия персонала. По отдельности ни то ни другое не привело бы к трагедии.

После аварии на Чернобыльской АЭС реакторы РБМК были доработаны. Но ответственность за аварию понесли только работники станции, часть из которых вообще не имела отношения к роковым испытаниям.

Версия о запланированной катастрофе

Фото © Валерий Зуфаров и Владимир Репик / Фотохроника ТАСС

Сторонники версии о злом умысле вообще считают, что опасные испытания были организованы специально, чтобы спровоцировать катастрофу. Они указывают на то, что рядом с Припятью находилась сверхсекретная радиолокационная станция Дуга, которая и была главной целью операции. Из-за аварии она так и не начала работу. Вдобавок эта авария была тяжелейшим финансовым и имиджевым ударом по СССР. Однако в таком случае непонятно, кто мог быть инициатором такой сложнейшей операции, откуда он мог знать об особенностях секретного реактора и как вообще можно было спланировать всё это. Кроме того, подобные эксперименты уже неоднократно проводились на энергоблоке № 3 и прошли без каких-либо погрешностей. Программа испытаний была утверждена на всех уровнях, в том числе и разработчиками РБМК.

Что предшествовало удару, очевидцем которого стали работники атомной станции? И можно ли было его избежать? Кто виноват? – эти вопросы активно дискутировались как сразу после аварии, так и двумя десятилетиями позже.

Существует два лагеря непримиримых оппонентов. Первые утверждают, что главной причиной катастрофы стали конструктивные недоработки самого реактора и несовершенная система защиты. Вторые во всём обвиняют операторов и указывают на непрофессионализм и низкую культуру радиационной безопасности. И у тех, и у других имеются веские аргументы в виде мнения экспертов, заключений всевозможных экспертиз и комиссий. Как правило, версия о »человеческом факторе» выдвигается проектировщиками, защищающими честь мундира. Им оппонируют эксплуатационщики, не менее заинтересованные в сохранении лица. Попробуем разбить между ними третий, независимый лагерь, оценить причины и следствия со стороны.

Реактор, установленный на 4-ом блоке ЧАЭС, разработал в 60-х годах НИКИ энерготехники Минсредмаша СССР, а научное руководство осуществлял Институт ядерной энергетики им. Курчатова. Он получил название РБМК-1000 (реактор большой мощности канальный на 1000 электрических мегаватт). В качестве замедлителя в нём применяется графит, а теплоносителя — вода. Топливом служит уран, спрессованный в таблетки и помещённый в твэлы, выполненные из двуокиси урана и циркониевой оболочки. Энергия ядерной реакции нагревает воду, пущенную по трубопроводам, вода кипит, пар сепарируется и подаётся на турбину. Та вращается и вырабатывает столь необходимую стране электроэнергию.

ЧАЭС стала третьей станцией, где установили такой тип реактора, до этого им »осчастливили» Курскую и Ленинградскую АЭС. Это было время экономии – раньше в СССР, да и во всём мире, применяли реакторы, заключённые в корпуса из сверхпрочных сплавов. РБМК такой защитой не обладал, что позволило существенно сэкономить на строительстве — увы, за счёт безопасности. К тому же топливо на нём можно было перезагружать без остановки, что тоже сулило немалую выгоду.

Реактор был создан на основе военного, вырабатывавшего оружейный плутоний для оборонных нужд. Он имел врождённый порок в виде тех самых стержней, регулирующих цепную реакцию – они слишком медленно вводятся в активную зону (за 18 секунд вместо 3-х необходимых). В результате реактор получает слишком много времени для саморазгона на мгновенных нейтронах, которых и призваны поглощать стержни. К тому же при строительстве ЧАЭС для экономии бетона на 2 метра уменьшили высоту подреакторного помещения, в результате чего длина стержней тоже уменьшилась – с 7-и до 4-х метров.

Но самым главным несовершенством защиты оказалось полное незнание проектантами воздействия пара на мощность реактора. В его переходных режимах рабочие каналы вместо ‘’плотной’’ воды заполнялись паром. Тогда считалось, что в этом случае мощность должна упасть, а надёжных расчётных программ и возможностей для лабораторных экспериментов не было. Лишь много позже практика показала, что пар даёт такой скачок реактивности, причём за считанные секунды, что мощность увеличивается стократно, а медленные регулирующие стержни так и остаются на полпути в момент, когда атомный джинн уже вырывается из бутылки.

О возможных печальных последствиях тогда практически никто не задумывался – идею абсолютной безопасности атомной энергетики рекламировал сам А.П. Александров, глава Академии Наук СССР. Никто из учёных не решался всерьёз спорить с ним, и лишь в другом ведомстве нашлись люди, поставившие под сомнение компетентность проектировщиков и строителей будущей крупнейшей атомной станции. Речь идёт, конечно же, о Комитете Госбезопасности.

Одновременно со строительством ЧАЭС в Припяти развернулся городской отдел УКГБ. Делами на самом объекте занимался 3-ий Отдел 2-ого Управления контрразведки. В его компетенцию входил сбор данных о строительстве станции, её работе, сотрудниках и возможностях диверсионной и прочей деятельности вражеских разведок. Первым документом Отдела, располагавшего классными аналитиками, стала справка от 19 сентября 1971-ого года, в которой оценивались технические характеристики будущей ЧАЭС. В ней отмечалось отсутствие у Минэнерго Украины опыта эксплуатации подобных сооружений, низкий уровень подбора кадров, недостатки при строительстве. Тогда чекистов никто не стал слушать.

В 1976-ом году киевское УКГБ направило спецсообщение руководству ведомства о ’’систематических нарушениях технологии проведения строительно-монтажных работ на отдельных участках строительства’’. В нём приводятся убийственные данные: несвоевременно поставляется техническая документация от проектировщиков, сварные трубы Кураховского КМЗ полностью непригодны, но приняты руководством станции, бучанский кирпич для строительства помещений имеет прочность в 2 раза ниже нормативной, и т.д. Бетон для бака жидких радиоактивных отходов(!) был уложен с нарушениями, грозившими утечкой, а его обшивка оказалась деформированной. Заканчивалось сообщение, как водится, несовершенством охраны от возможных диверсантов, которую доверили сплошь пенсионерам-ВОХРовцам.

Но ‘’глас вопиющего чекиста» утонул в пустыне бездействия. Первый секретарь Компартии Украины и фактически хозяин республики Владимир Щербицкий на предупреждения Председателя КГБ УССР Виталия Федорчука реагировал весьма вяло, посылая на станцию очередную ‘’дежурную’’ комиссию. Ну, ей-богу, не останавливать же стройку из-за того, что сварное оборудование наших югославских друзей из »Энергоинвеста» и »Джуры Джуровича» оказалось бракованным! А то, что при высоких температурах создаётся угроза аварии – это ж ещё доказать надо…

Тем временем, в 1983-85 годах на ЧАЭС произошло 5 аварий и 63 отказа основного оборудования. А целая группа работников КГБ, предупреждавших о возможных последствиях, получила взыскания за ‘’паникёрство и дезинформацию». Последнее донесение датировано 26-ым февраля 1986-ого года, ровно за 2 месяца до аварии, о недопустимо низком качестве перекрытий 5-ого энергоблока.

Шли предупреждения и со стороны учёных. Профессор Дубовский, один из лучших специалистов СССР по ядерной безопасности, ещё в 70-х предупреждал об опасности эксплуатации реактора такого типа, подтвердившейся во время аварии на Ленинградской АЭС в 1975 году. В тот раз только случайность спасла город от катастрофы. Сотрудник Института Атомной Энергии В.П. Волков забрасывал руководство докладными о ненадёжности защиты реактора РБМК и предлагал меры по её совершенствованию. Руководство бездействовало. Тогда настырный учёный дошёл до директора Института академика Александрова. Тот назначил экстренное совещание по этому вопросу, которое почему-то не состоялось. Больше обращаться Волкову было некуда, поскольку его всесильный начальник возглавлял тогда заодно и Академию Наук, то есть был высшей научной инстанцией. Ещё одна отличная возможность пересмотреть систему безопасности была упущена. Уже позже, после аварии, Волков со своим докладом пробьётся к самому Горбачёву и станет изгоем в своём Институте…

27-ого марта 1986 года в газете ‘’Лiтературна Украiна’’ вышла статья Любови Ковалевской ‘’Не частное дело’’, мало кем замеченная. Это потом она произведёт фурор на Западе и послужит доказательством неслучайности произошедших событий, а пока юная журналистка с пылкостью, свойственной тем перестроечным годам, бичевала нерадивых поставщиков: ‘’326 тонн щелевого покрытия на хранилище отработанного ядерного топлива поступило бракованным с Волжского завода металлоконструкций. Около 220 тонн бракованных колонн выслал на монтаж хранилища Кашинский ЗМК. Но ведь работать так недопустимо!» Основную причину аварии Ковалевская увидела в процветавшей на станции семейственности и круговой поруке, при которой ошибки и халатность сходили начальству с рук. Её, как водится, обвинили в некомпетентности и стремлении сделать себе имя. До проведения авантюрного эксперимента на четвёртом блоке оставались считанные недели…

И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. (Апокалипсис,6)

Его программа, назначенная на 25 апреля, тоже была призвана экономить – речь шла об использовании энергии вращения турбины в момент остановки реактора. Условиями проведения было предусмотрено отключение системы аварийного охлаждения (САОР) и снижение мощности. Вопросы поведения реактора и его защиту на таких режимах создатели до конца так и не проработали, оставив прерогативу принятия решений персоналу станции. Персонал действовал как мог, подчиняясь условиям испытаний, утверждённым наверху, и делая роковые ошибки. Но можно ли ставить в вину простому инженеру последствия, не предусмотренные физиками и академиками-конструкторами? Как бы то ни было, обратный отсчёт был уже пущен, и хроника эксперимента превратилась в хронику необъявленной трагедии:

25 апреля

01ч.06мин. Начало снижения мощности энергоблока

03ч.47мин. Тепловая мощность реактора снижена и застабилизирована на уровне 50 % (1600 МВт).

14ч.00мин. САОР (система автоматического регулирования) отключена от контура циркуляции. Отсрочка выполнения программы испытаний по требованию диспетчера ‘’Киевэнерго’’ (САОР в работу введена не была, реактор продолжал работать на тепловой мощности 1600 МВт).

15ч.20мин. – 23ч.10мин. Начата подготовка энергоблока к проведению испытаний. Ими руководит заместитель главного инженера Анатолий Дятлов – жёсткий волевой начальник и один из ведущих в стране специалистов-атомщиков. Он метит на кресло своего босса Николая Фомина — партийного выдвиженца, собирающегося на повышение, и успешный эксперимент может приблизить его к цели.

Биографическая справка

Анатолий Степанович Дятлов (3.03.1931 – 13.12.1995). Уроженец села Атаманово Красноярского края. В 1959г. с отличием окончил МИФИ. Работал в Сибири на установке реакторов атомных подводных лодок, где произошла крупная авария. Получил дозу облучения 200 бэр, а его сын погиб от лейкемии. На Чернобыльской АЭС – с 1973г. Дошёл до ранга заместителя главного инженера и считался одним из сильнейших специалистов станции. Осуждён в 1986 году по статье 220 УК РФ сроком на 10 лет как один из виновников аварии на четвёртом блоке. Получил дозу облучения 550 бэр, но остался в живых. Освобождён через 4 года по состоянию здоровья. Умер от сердечной недостаточности, вызванной лучевой болезнью. Автор книги ‘’Чернобыль. Как это было», где обвинил в аварии конструкторов реактора. Награждён орденами Трудового Красного Знамени и Знак Почёта.

26 апреля

00ч.28мин. При тепловой мощности реактора около 500 МВт, в процессе перехода на автоматический регулятор мощности было допущено не предусмотренное программой снижение тепловой мощности приблизительно до 30 МВт. Произошёл конфликт между Дятловым и оператором Леонидом Топтуновым, считавшим, что нельзя продолжать эксперимент при такой малой мощности. Мнение начальника, решившего пойти до конца, победило. Начат подъём мощности. Спор в БЩУ не прекращается. Акимов пытается уговорить Дятлова поднять мощность до 700 безопасных мегаватт. Так зафиксировано в программе, подписанной главным инженером.

00ч.39мин. – 00ч.43мин. Персонал в соответствии с регламентом испытаний заблокировал сигнал аварийной защиты по останову двух теплогенераторов.

01ч.03мин. Тепловая мощность реактора поднята до 200 МВт и застабилизирована. Дятлов всё же решает проводить испытание на низких значениях. Ослабло кипение в котлах и началось ксеноновое отравление активной зоны. Персонал спешно вывел из неё стержни автоматического регулирования.

01ч.03мин-01ч.07мин. В дополнение к шести работающим гидронасосам включены в работу два резервных ГЦН. Поток воды резко увеличился, ослабло парообразование, уровень воды в барабан-сепараторах снизился до аварийной отметки.

01.ч19мин. Персонал заблокировал сигнал аварийной остановки реактора по недостаточному уровню воды, нарушив технический регламент эксплуатации. В их действиях была своя логика: такое происходило довольно часто, и никогда не приводило к негативным последствиям. Оператор Столярчук просто не обратил на сигналы никакого внимания. Эксперимент должен был продолжаться. Из-за большого притока воды в активную зону образование пара почти прекратилось. Мощность резко упала, и оператор в дополнение к стержням автоматического регулирования вывел из активной зоны стержни ручного регулирования, препятствуя снижению реактивности. Высота РБМК — 7 метров, а скорость выведения стержней- 40см/сек. Активная зона осталась без защиты — фактически предоставленной самой себе.

01ч.22мин. Система «Скала» выдала запись параметров, в соответствии с которой нужно было немедленно глушить реактор – реактивность возросла, а стержни просто не успевали вернуться в активную зону для её регулировки. На пульте БЩУ снова разгорелись страсти. Руководитель Акимов не стал глушить реактор, а решил начать испытания. Операторы подчинились – никто не хотел пререкаться с начальством и терять престижную работу.

01ч.23мин. Начало испытаний. Перекрыта подача пара на турбину №8 и начат её выбег. Вопреки регламенту персонал заблокировал сигнал аварийной остановки реактора при отключении обоих турбин. Начался выбег четырёх гидронасосов. Они стали снижать обороты, поток охлаждающей воды резко уменьшился, а температура у входа в реактор возросла. Стержни уже не успевали преодолеть роковые 7 метров и вернуться в активную зону. Далее счёт пошёл уже на секунды.

01ч.23мин. 40сек. Начальник смены нажимает кнопку А3-5 (аварийной защиты реактора), для ускорения введения стержней. Фиксируется резкий рост объёма пара и скачок мощности. Стержни прошли 2-3 метра и остановились. Реактор начал саморазгоняться, его мощность превысила 500 мегаватт и продолжала резко расти. Сработали две системы защиты, но они ничего не изменили.

01ч. 23мин.44сек. Цепная реакция стала неуправляемой. Мощность реактора превысила номинальную в 100 раз, давление в нём многократно возросло и вытеснило воду. Твэлы раскалились и разлетелись вдребезги, залепив ураном графитовый наполнитель. Разрушились трубопроводы, и вода хлынула на графит. Химические реакции взаимодействия образовали ‘’гремучие’’ газы, и раздался первый взрыв. Тысячетонная металлическая крышка реактора »Елена» подскочила, как на кипящем чайнике, и повернулась вокруг оси, срезая трубопроводы и подводящие каналы. В активную зону устремился воздух.

01ч.23мин.46сек. Образовавшаяся ‘’гремучая’’ смесь кислорода, окиси углерода и водорода сдетонировала и повторным взрывом разрушила реактор, выбросив наружу осколки графита, разрушенных ТВЭЛов, частицы ядерного топлива и обломки оборудования. Раскалённые газы поднялись на высоту нескольких километров в виде облака, явив миру новую постъядерную эпоху.

Для Припяти, Чернобыля и сотен деревень вокруг начался новый послеаварийный отсчёт времени…

(с) »Чернобыль, Припять, далее нигде…», А.Шигапов, 2008г.

Также своё мнение я высказал в интервью австрийской государственной телекомпании ORF:

Биография

О том, в какой последовательности и по какой причине случилась трагедия в ту роковую ночь 1986-го в Чернобыле, снято немало фильмов и выпущено телепередач, написано большое количество книг и выдвинуто миллион версий. Но в официальном документе значились конкретные имена и фамилии причастных к взрыву, среди которых – и правая рука главного инженера ЧАЭС Анатолий Дятлов. Однако сам мужчина до конца жизни не переставал опровергать предъявленные ему и коллегам обвинения.

Детство и юность

Третий день весны 1931-го принес с собой радостное событие – в семье Дятловых, проживавших в небольшом селе Атаманово, родился наследник, сын Толя. Отец Степан прошел Первую мировую, заработал инвалидность и в наступившее мирное время трудился на Енисее сторожем при бакенах (плавучих знаках). Мать вела домашнее хозяйство. Подробных сведений о ранних годах будущего инженера нет. Но, кажется, что первая половина жизни прошла под счастливой звездой, ликвидированной страшным взрывом в Чернобыле.

В победном 1945-м парень окончил 7 классов и поступил в техникум горной металлургии, находившийся в соседнем поселке Норильск. Учебное заведение открылось осенью годом ранее, из трех предложенных отделений Анатолий выбрал электротехническое. Преподавателями Дятлова были ученые с мировыми именами, например, Николай Федоровский, Леонид Анисимов, Николай Урванцев.

Им студент Дятлов внимал охотно, грыз гранит науки легко, с удовольствием и интересом. За это и получил на руки через 5 лет заслуженный красный диплом. Позднее сие учреждение приобрело статус политехнического колледжа и попало в 2015-м в сто лучших организаций, предоставляющих среднее профобразование. Выпускник, проработав на местном предприятии 3 года, отправился в Москву, где поступил в МИФИ. В итоге и в столичном вузе талантливый парень также учился на отлично.

Карьера

В 1959-м Анатолий по распределению оказался на крупном 199-м ЗЛК, расположенном в Хабаровском крае. Здесь он занимал руководящие посты, числился старшим инженером, начальником лаборатории и т. д. вплоть до 1973-го.

В этом году из-за семейных обстоятельств попросил перевод в Украину и оказался на позже печально прославившейся атомной электростанции имени Владимира Ильича Ленина. На этом объекте мужчина прошел путь от заместителя начальника реакторного цеха до заместителя главного инженера станции по эксплуатации.

Авария на Чернобыльской АЭС

Через год после катастрофы, в июле 1987-го, прямо в зоне отчуждения прошло судебное заседание, где назвали имена причастных к аварии (инженеров и руководителей) и решали их дальнейшую судьбу. А она оказалась безрадостной: Дятлова и его пятерых коллег обвиняли по 220-й, 165-й и 167-й статьям Уголовного кодекса.

Были еще виновные, но до суда они из-за полученного облучения не дожили. В итоге первой троице, в том числе и Анатолию Степановичу, дали 10-летний тюремный срок, другой – 5, 3 и 2 года соответственно.

Дятлова арестовали еще полугодом ранее – в декабре 1986-го. На тот момент он, потерявший 15 кг веса, только с месяц как выписался из московской больницы, где лежал с открытыми ранами на ногах, заново учился передвигаться. Несмотря на подорванное слабое здоровье, инвалида 2-й группы поместили в следственный изолятор, где он подвергался многочасовым допросам.

А далее – и вовсе отправили по этапу в тюрьму Киева и в ИК общего режима, расположенную в украинском поселке Крюково. Хотя ввиду тяжелых заболеваний у осужденного делать этого не надлежало.

Драматично и то, что до Чернобыля атомные станции не являлись взрывоопасными объектами, а такие нюансы, как то, что в трагедии мог быть виноват сам реактор, в расчет не брались. Принятие последнего за равносильную причину произошло спустя почти десятилетие после случившегося, хотя спустя 3 месяца звучали доклады членов Правительственной комиссии по расследованию:

«Мы к аварии шли. Если бы не произошла авария сейчас, она при сложившемся положении могла бы произойти в любое время. Ведь и эту станцию пытались взорвать дважды, а сделали только на третий год. Как сейчас известно, не было ни одного года на АЭС без ЧП».

Однако вскоре протоколы засекретили, аресты продолжались. 24 вопроса Дятлова к судьям, касающиеся соответствия реактора нормам проектирования, настойчиво отклонялись.

За Анатолия Степановича ходатайствовали видные ученые, в том числе множество официальных писем отправлял лично Андрей Дмитриевич Сахаров. Когда его не стало, хлопотала супруга Елена Боннэр. В итоге судьба смилостивилась над погибающим инженером-физиком – его освободили через 3 года и 9 месяцев.

Своим долгом мужчина считал изложить на бумаге собственное видение случившегося и дать другую точку зрения, прежде всего правдивую. Так родилась книга «Чернобыль. Как это было», где Дятлов подробно описал роковой день, собственные действия до и после трагедии, а также ее причины. В ходе повествования автор полемизировал с Валерием Легасовым, продолжая добиваться справедливости.

«Поскольку советские информаторы во главе с академиком Легасовым к истине не стремились, в клевете на персонал прибегли ко лжи, умолчали об известных фактах, то и доклад специалистов МАГАТЭ о причинах Чернобыльской катастрофы содержал явные неточности», – писал он.

Личная жизнь

О таком разделе биографии, как личная жизнь Анатолия Степановича, есть не так много информации, как о его работе. Известно, что была жена Изабелла Ивановна, и именно она принесла в медсанчасть к супругу, помимо необходимых сигарет, бритвы, туалетных принадлежностей, еще и водку.

Женщина положилась на ходившие упорные слухи, что 40-градусная спиртовая жидкость помогала при облучении. По воспоминаниям мужчины, от угощения он отказался и, как оказалось, зря – потом алкоголь ему категорически запретили. Позднее Изабелла Ивановна обивала все пороги и ходила по инстанциям, пытаясь добиться освобождения и оправдания любимого человека.

Что касается характера и увлечений Дятлова, то о них свидетельствовали его друзья и коллеги:

«Его феноменальная память просто поражала, когда он читал на память Есенина или Блока. Внешне он не заботился о своем имидже, со стороны он казался резким, категоричным и вообще человеком со сложным характером. Но надо было знать Дятлова, надо было видеть, как он любил детей, природу, лес».

5 августа 2017-го на Youtube появилось новое видео от сталкерского канала My Road, посвященное пятиэтажному дому Анатолия Степановича в Припяти, находившемуся по адресу проспект Ленина, № 7, квартира 39. Ведущий Евгений Путник проник в жилище, как нельзя лучше характеризующее своего хозяина, и показал, в каком виде оно находится сейчас. Несмотря на занимаемый пост, инженер явно не купался в роскоши – стандартные три комнаты, тесный коридор, маленькая ванная.

Смерть

Спустя 9 лет после взрыва на ЧАЭС, 13 декабря 1995-го, Анатолия Дятлова не стало. Причина смерти – сердечная недостаточность как следствие лучевой болезни. Несмотря на попытки лечения в Германии, заболевание прогрессировало.

Где находится его точное место захоронения, неизвестно. Если полагаться на документальный фильм «Чернобыль. Завещание», где вдова энергетика показала могилу мужа, можно предположить, что она находится на городском кладбище Киева.

Накануне ухода Анатолий Степанович дал видеоинтервью, в котором в течение часа подробно излагал собственную видимость трагедии и описал происходившее. Обезоруживающий правдой и четкостью повествования ролик-исповедь, опубликованный в апреле 2016-го, вызвал огромной резонанс в интернет-пространстве.

К трагедии 1986 года обратились и зарубежные режиссеры: 6 мая 2019-го состоялась премьера мини-сериала «Чернобыль», созданного усилиями США и Великобритании. В роли Анатолия Дятлова – Пол Риттер («Квант милосердия», «Инферно»).

Награды

- Орден Знак Почёта

- Орден Трудового Красного Знамени

Правда и вымысел в сериале «Чернобыль»

3 июня вышла последняя серия минисериала «Чернобыль» от HBO, поставив точку в той версии катастрофы, которую выбрали авторы. Мы не будем критиковать сериал или восхищаться им. Просто пройдемся по основным историческим моментам, на которых строился сюжет. Спойлеров нет, итоги катастрофы вы знаете.

Легасов vs. Дятлов

Красной нитью через весь сериал идет противостояние заместителя главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС Анатолия Дятлова и первого заместителя директора Института атомной энергии Валерия Легасова. В сериале этот конфликт показан очень характерно — мягкий знающий Легасов против черствого и жесткого Дятлова. В реальности же сослуживцы описывали характер Дятлова иначе.

«Анатолий Степанович не позволял ни себе, ни другим в его присутствии проводить разборки с персоналом, допустившим ошибки и находящимся в данный момент на рабочем месте», — однозначно высказался Государственный инспектор по ядерной безопасности Украины Анатолий Крят.

Строгость начальника и беспричинное хамство — не одно и то же. Но суть конфликта двух энергетиков на самом деле намного глубже — это противостояние двух версий причин аварии. Дятлов, который был признан виновным по ч.2 ст.220 УК УССР и 4 года провел в колонии, до своей смерти в 1995 году утверждал, что авария произошла «из-за физических характеристик реактора, особенностей конструкции органов регулирования и вывода реактора в нерегламентное состояние». То есть, главной причиной катастрофы были не действия персонала станции, а изначальные недочеты в самом реакторе.

Основная версия, которую академик Легасов и озвучил на конференции МАГАТЭ в Вене, возлагала всю ответственность именно на персонал станции: «Первопричиной аварии явилось крайне маловероятное сочетание нарушений порядка и режима эксплуатации». Версии радикально противоречат друг другу.

Международное Агентство по Атомной Энергии

Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности

Причины аварии

Согласно сюжету сериала, авария на ЧАЭС произошла по совокупности причин — промахи персонала станции и ошибки в конструкции самого реактора. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нужно обратиться к официальным отчетам по делу.

Полноценной картины произошедшего 26 апреля 1986 года на ЧАЭС, секунда за секундой, нет до сих пор. Комиссия МАГАТЭ пыталась восстановить события, но в цепочке оставалось много элементов, которые экспертам приходилось высчитывать математически, так как достоверных показаний участников не было. Согласно докладу «Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и её последствиях, подготовленная для МАГАТЭ» (INSAG-1), опубликованному в 1986 году, ошибки следует искать именно в действиях Дятлова и его подчиненных.

Но уже в 1993 году отчёт МАГАТЭ INSAG-7 поставил под сомнение официальную советскую версию. Согласно этому отчету, в 01 ч 23 мин 04 сек 26.04.1986 года на четвертом реакторе ЧАЭС начались плановые испытания мощности. Никто достоверно не знает, что именно происходило с реактором в это время, но математическое моделирование ситуации разными группами ученых из США и СССР показало, что: «ни мощность реактора, ни другие параметры реакторной установки… не требовали какого-либо вмешательства ни персонала, ни предохранительных устройств на протяжении периода от начала испытаний до нажатия кнопки АЗ-5». То есть, если испытания и пошли не по плану, персонал станции об этом не знал, с их стороны никаких нарушений правил не было. Кроме того, комиссия выяснила, что регламент и правила, по которым действовал персонал, содержали целый ряд неточностей и расплывчатых пунктов. Поэтому обвинять кого-то в несоблюдении таких пунктов, невозможно.

А дальше происходит самая загадочная точка этой истории — запуск аварийной защиты реактора, той самой кнопки АЗ-5. Комиссия установила, что аварийная защита была запущена в 01 ч 23 мин 40 сек. Версия комиссии 1993 года гласит: «Исходным событием аварии явилось нажатие кнопки АЗ-5 в условиях, которые сложились в реакторе РБМК-1000 при низкой его мощности и извлечении из реактора стержней РР сверх допустимого их количества». Но по какой причине кнопка была нажата, достоверно неизвестно.

Ручное регулирование

Реактор Большой Мощности Канальный

Конструктивный недостаток реактора РБМК-1000, о котором идет речь в пятой серии «Чернобыля», существует. Это так называемый «концевой эффект». Если он и не был главной причиной аварии, то точно был одной из. После запуска аварийной защиты, в активную зону реактора опускаются стержни, которые должны его «успокоить». Но конструкция была такова, что перед «покоем», происходило, наоборот, его кратковременное «перевозбуждение». В обычной ситуации это было не критично, но при определенном стечении обстоятельств, действительно могло сработать, как детонатор.

Об опасности конструкции реактора знали задолго до аварии на ЧАЭС. Но в инструкциях персонала об этом не было ни слова. Неизвестно, мог ли знать Дятлов о такой особенности реактора.

«При определенном составе активной зоны и профиле поля энерговыделения это могло привести к образованию локальной критической массы. Главному конструктору и Научному руководителю этот эффект был известен до аварии. Экспериментально он был обнаружен при проведении физических пусков 1 блока Игналинской и 4 блока Чернобыльской АЭС в ноябре-декабре 1983 г., т. е. почти за 2,5 года до катастрофы» (отчет INSAG-7).

Число жертв

В конце последней серии «Чернобыля» зрителям рассказывают о дальнейшей судьбе реальных участников событий. Приблизительный подсчет общего числа жертв, по версии авторов сериала — от 4 000 до 93 000 человек. Подсчитать количество людей, на которых повлияла авария на ЧАЭС, действительно очень сложно. Оценить можно только число погибших, но не влияние на здоровье и снижение иммунитета населения в целом.

Согласно заключению Всемирной организации здравоохранения 2005 года, от радиоактивного загрязнения погибло до 4000 человек, но пострадало намного больше — облучение получили 220 тысяч ликвидаторов и неустановленное количество жителей приближенных районов Беларуси, России и Украины. Как отмечается в заключении, из 4 тысяч детей, заболевших раком щитовидной железы в тот период, умерло девять.

Согласно выводам Чернобыльского форума ВОЗ и МАГАТЭ, опубликованным в 2006 году, отделить заболеваемость из-за аварии на ЧАЭС от заболеваемости по другим причинам уже не представляется возможным. Всего в загрязненной зоне оказалось до 5 миллионов человек.

Вместо выводов

Сериал начинается с того, что академик Легасов зачитывает некое обращение на магнитофон, а потом кончает с собой. Такое обращение действительно существует. Оно ясно говорит о том, что ученый сомневался в официальной версии, которую сам же отстаивал на конференции в Вене в 1986 году.

В кассетных записях, которые оставил Валерий Легасов перед смертью, есть полное описание его виденья всей чернобыльской истории. В том числе и мнение относительно виновных в катастрофе:

«Конечно, вот те кого осудили уже в Чернобыле, они преступники, потому что они совершили неимоверные действия и их осудили совершено законно. Сейчас же ведется следствие (дорасследование) и будут, видимо, судить, я так думаю (по крайней мере, с моей точки зрения должны судить), конструкторов этого типа реактора РБМК, которые допустили, по крайней мере три грубейшие ошибки в конструкции этого реактора. Грубейшие, причем, ошибки…»

Но главными преступниками Легасов называл «руководителей энергетики 60-х годов», которые принимали решение строить атомные станции без специальных защитных колпаков. Потому что такая защита делала строительство дороже на 25–30%. Там же академик перечисляет три важнейших фактора безопасности атомной энергетики:

- максимально надежный реактор;

- максимально надежная эксплуатация, то есть обученный дисциплинированный персонал и четкие правила для него;

- колпак на реакторе, который ограничит поражение небольшой зоной, если что-то все-таки случится.

Не исключено, что к аварии на Чернобыльской АЭС привело нарушение всех трех пунктов. Реактор РБМК-1000 оказался ненадежным, имел конструктивные недостатки. Персонал об этих недостатках не был предупрежден и не сориентировался в сложной ситуации. Защитного колпака на реакторе не было, поэтому радиоактивное загрязнение накрыло большую территорию. Практически все существующие версии катастрофы укладываются в эту схему.

Валерия Легасова нашли в петле из веревки в собственной квартире 27 апреля 1988 года, спустя ровно два года после катастрофы на Чернобыльской АЭС.