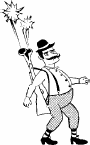

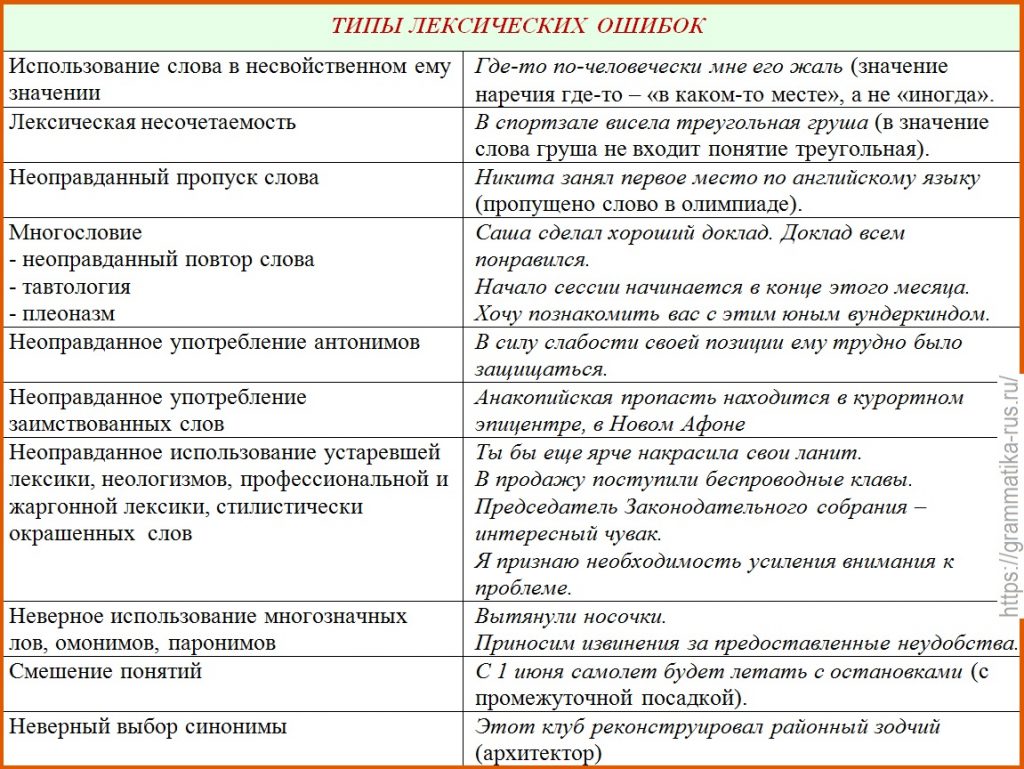

Типы лексических ошибок

ТИПЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОШИБОК

Лексическая несочетаемость В спортзале висела треугольная груша (в значение слова груша не входит понятие треугольная).

Неоправданный пропуск слова Никита занял первое место по английскому языку (пропущено слово в олимпиаде).

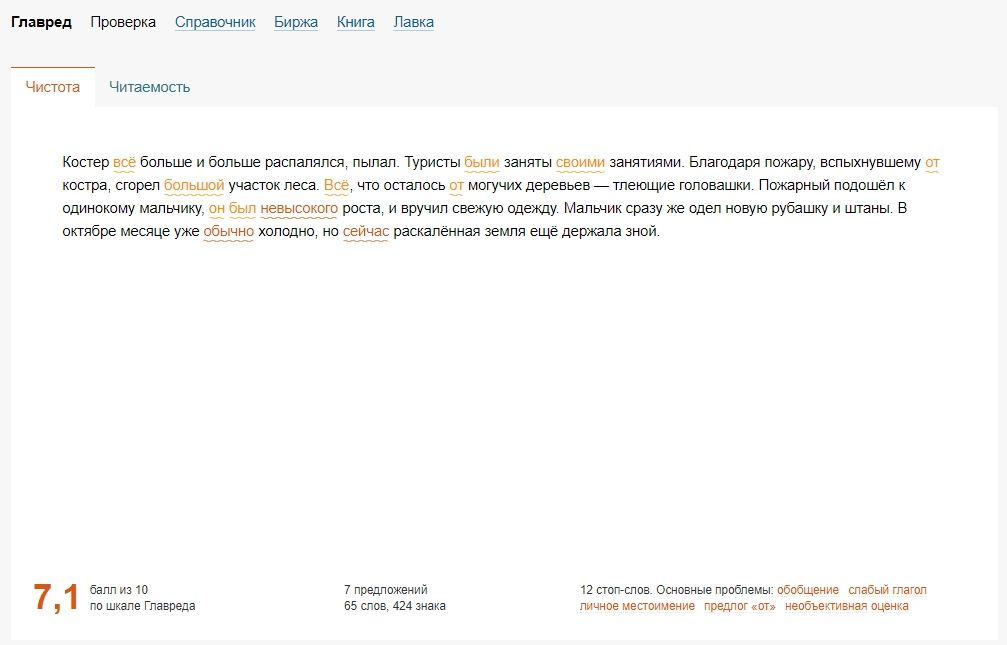

Многословие

— неоправданный повтор слова Саша сделал хороший доклад. Доклад всем понравился.

— тавтология Начало сессии начинается в конце этого месяца.

— плеоназм Хочу познакомить вас с этим юным вундеркиндом.

Неоправданное употребление антонимов В силу слабости своей позиции ему трудно было защищаться.

Неоправданное употребление заимствованных слов Анакопийская пропасть находится в курортном эпицентре, в Новом Афоне

Неоправданное использование устаревшей лексики, неологизмов, профессиональной и жаргонной лексики, стилистически окрашенных слов Ты бы еще ярче накрасила свои ланит.

В продажу поступили беспроводные клавы.

Председатель Законодательного собрания – интересный чувак.

Я признаю необходимость усиления внимания к проблеме.

Неверное использование многозначных лов, омонимов, паронимов Вытянули носочки.

Приносим извинения за предоставленные неудобства.

Смешение понятий С 1 июня самолет будет летать с остановками (с промежуточной посадкой).

Неверный выбор синонимы Этот клуб реконструировал районный зодчий (архитектор)

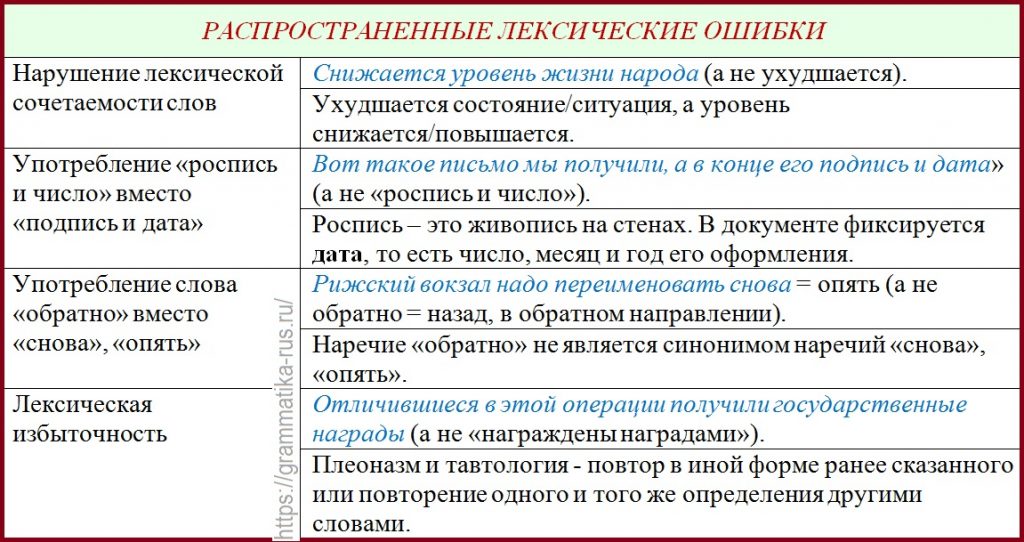

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

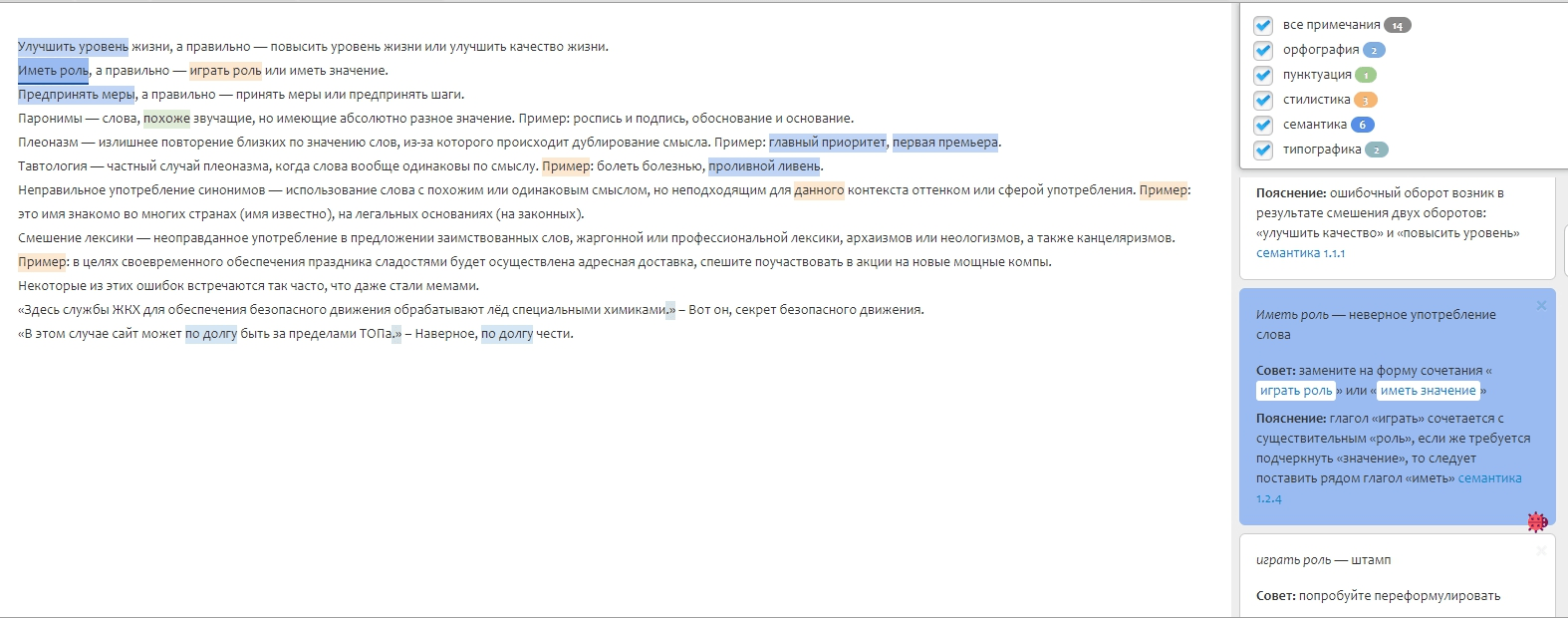

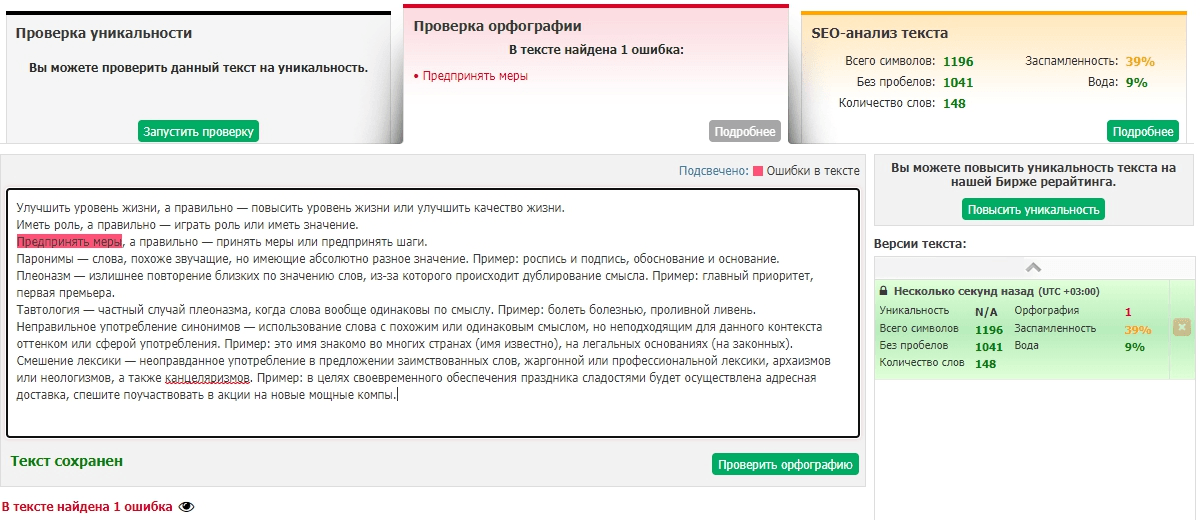

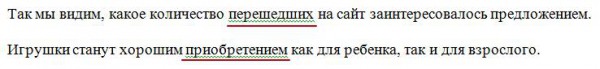

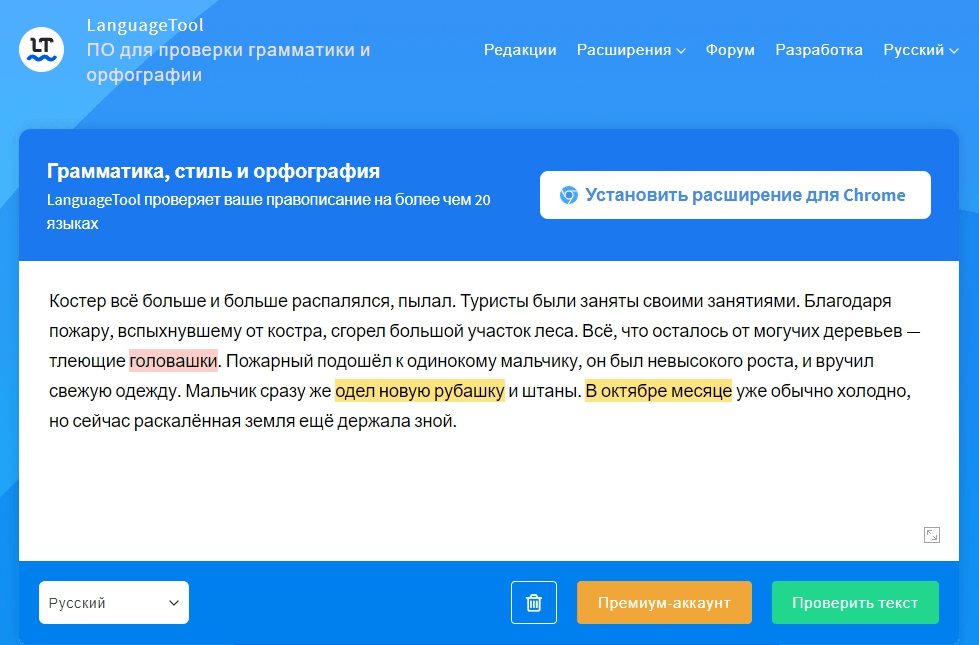

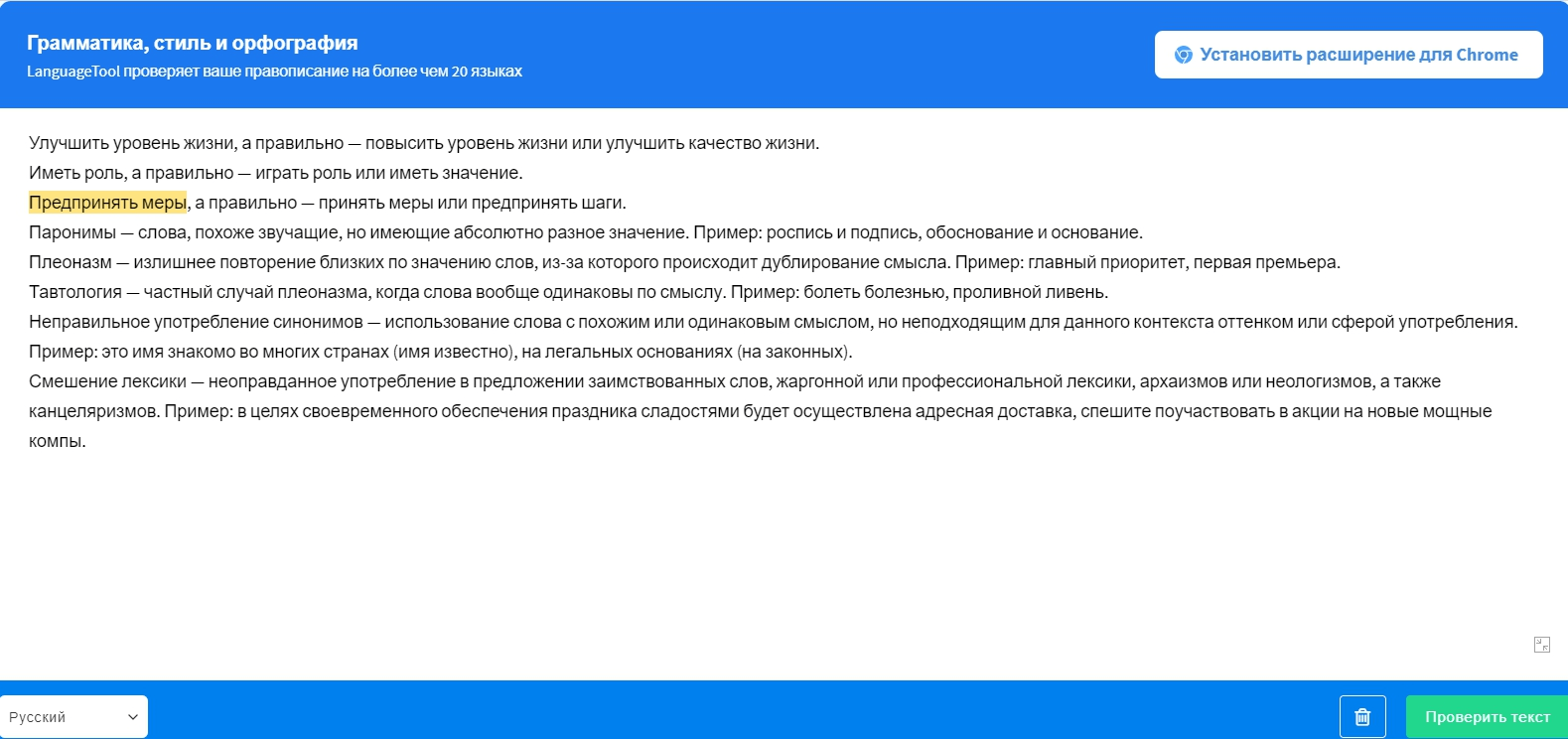

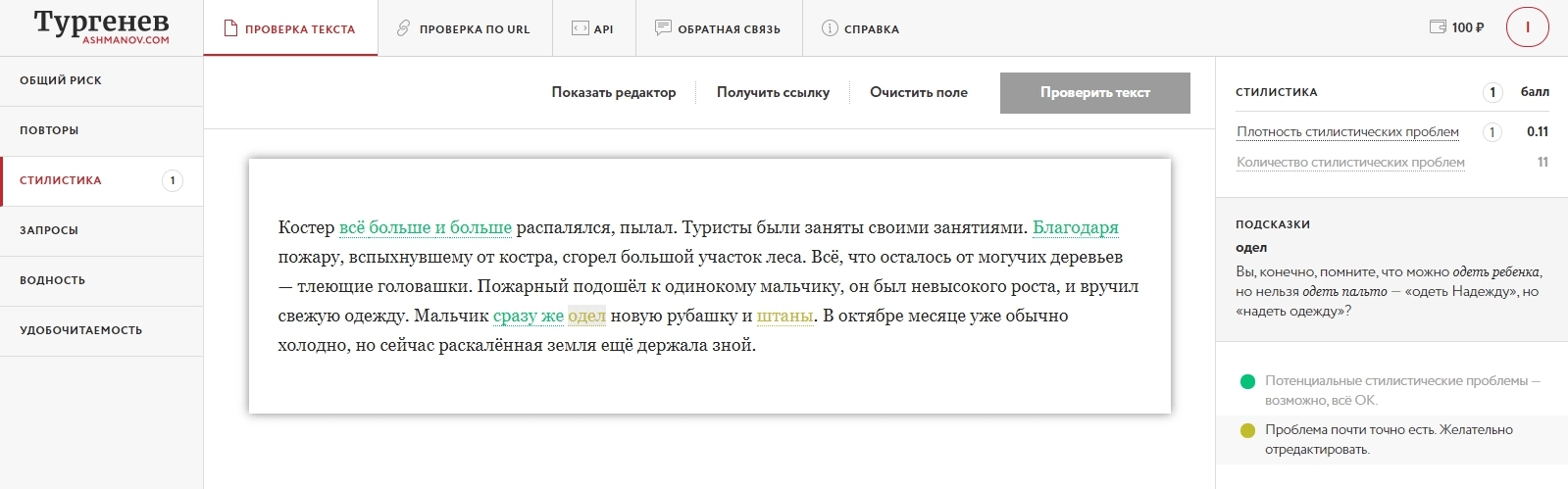

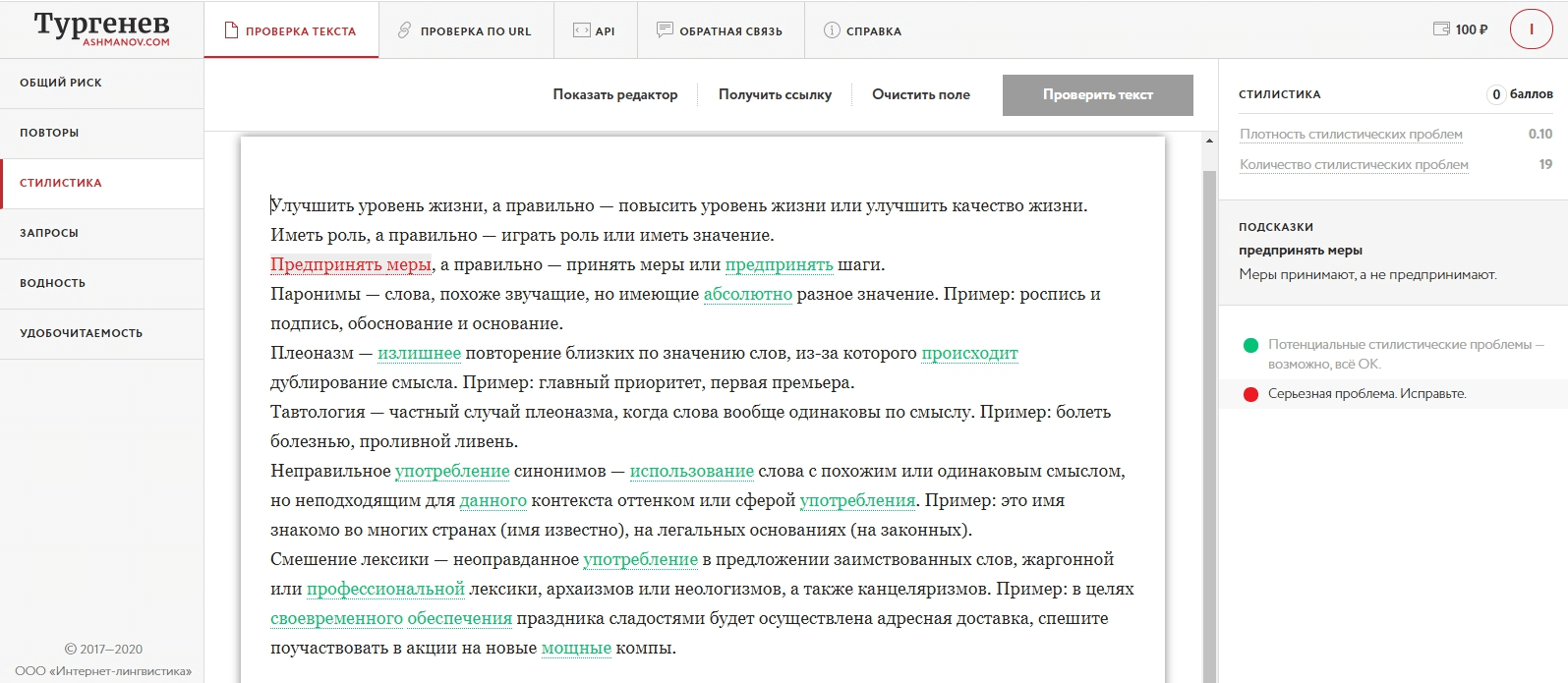

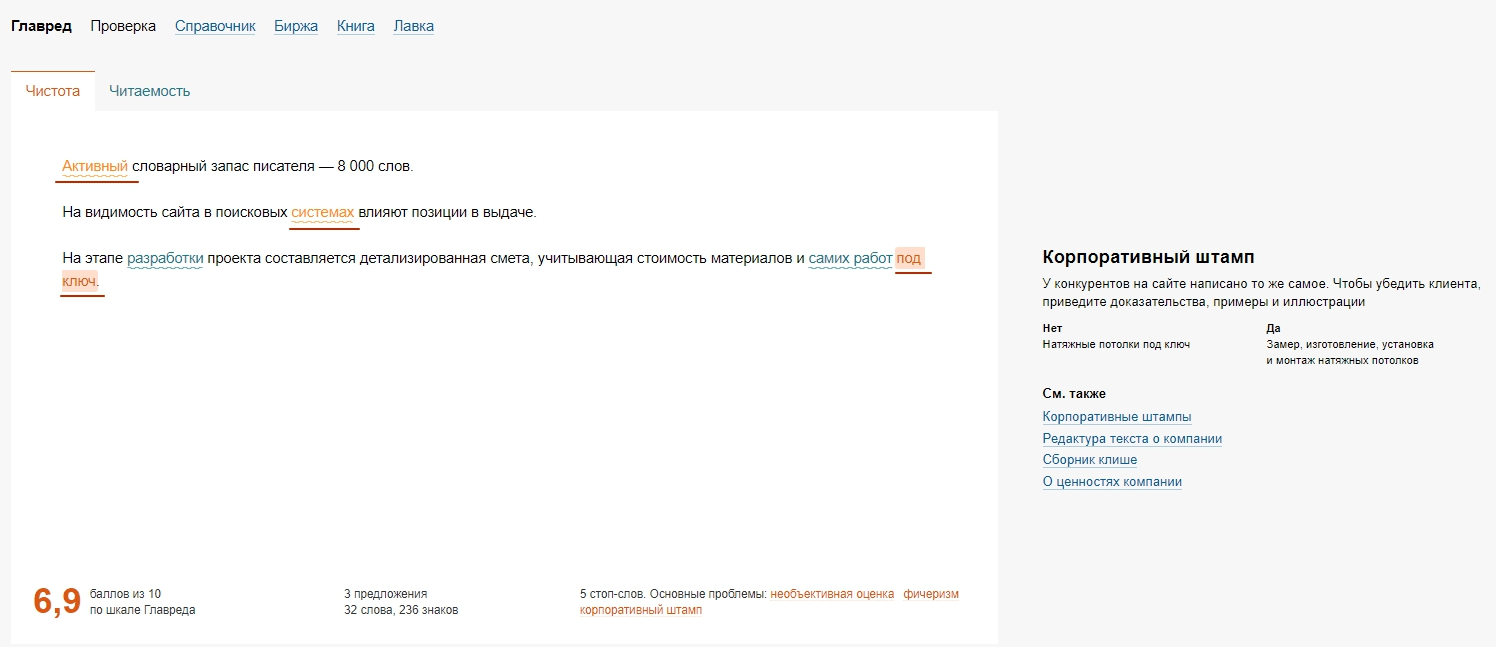

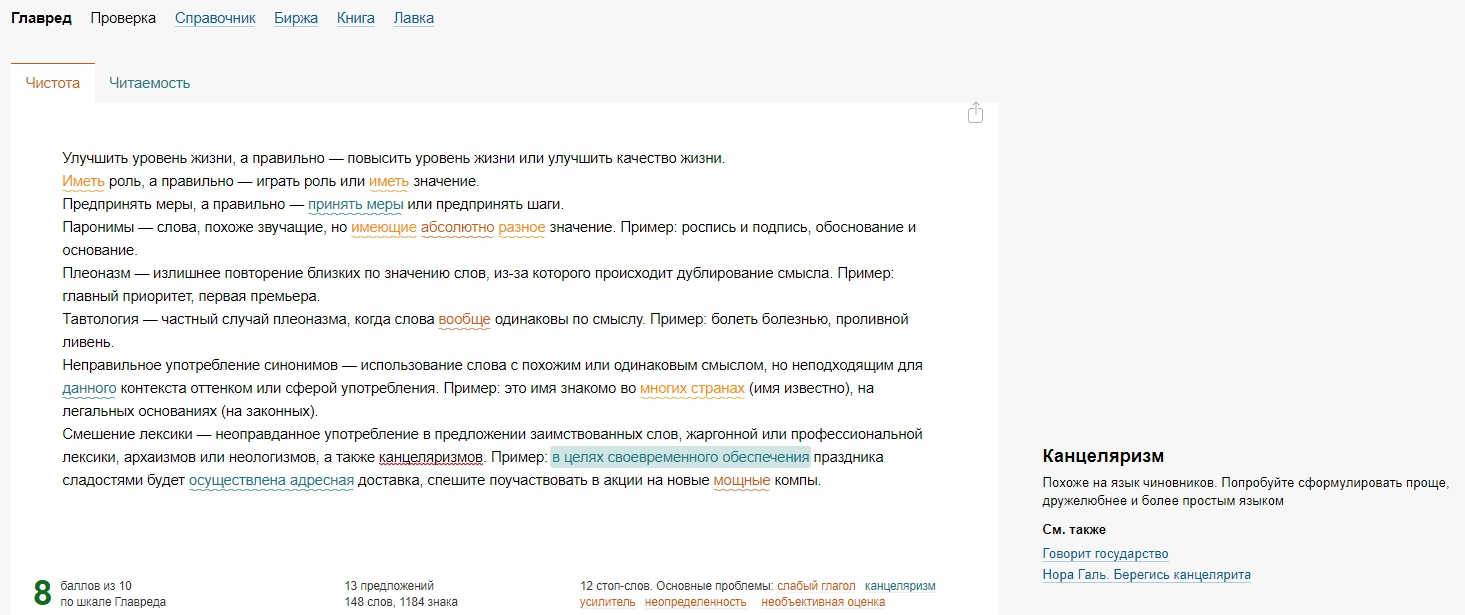

Нарушение лексической сочетаемости слов: Снижается уровень жизни народа (а не ухудшается). Ухудшается состояние/ситуация, а уровень снижается/повышается.

Употребление «роспись и число» вместо «подпись и дата»: Вот такое письмо мы получили, а в конце его подпись и дата» (а не «роспись и число»). Роспись – это живопись на стенах. В документе фиксируется дата, то есть число, месяц и год его оформления.

Употребление слова «обратно» вместо «снова», «опять»: Рижский вокзал надо переименовать снова = опять (а не обратно = назад, в обратном направлении). Наречие «обратно» не является синонимом наречий «снова», «опять».

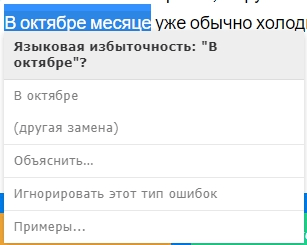

Лексическая избыточность: Отличившиеся в этой операции получили государственные награды (а не «награждены наградами»). Плеоназм и тавтология — повтор в иной форме ранее сказанного или повторение одного и того же определения другими словами.

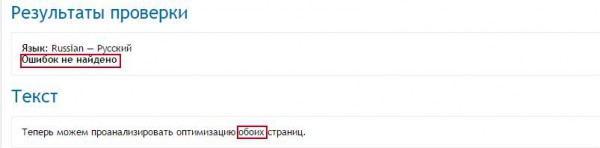

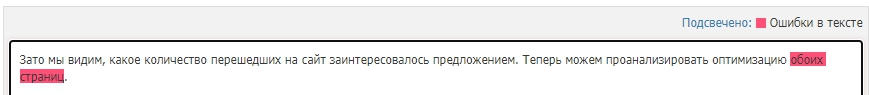

Кроме нарушения лексической совместимости, к распространенным лексическим ошибкам относится

— смешение паронимов (роспись — подпись),

— использование слова в несвойственном ему значении («обратно» вместо «опять», «снова»)

— лексическая избыточность тавтология, плеоназм

— употребление слова иной стилевой окраски

— смешение лексики разных исторических эпох.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Лексические нормы

Тест на тему Использование слова в несвойственном ему значении

Тест на тему Ошибки в сочетаемости слов

Тест на тему Ошибки, связанные с употреблением паронимов

Тест на тему Ошибки тавтология и плеоназм

Тест на тему Ошибки при использовании фразеологизмов

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на страницу «Культура речи«, «Таблицы«, «Лексика в таблицах«, «Лексический разбор«, на главную

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

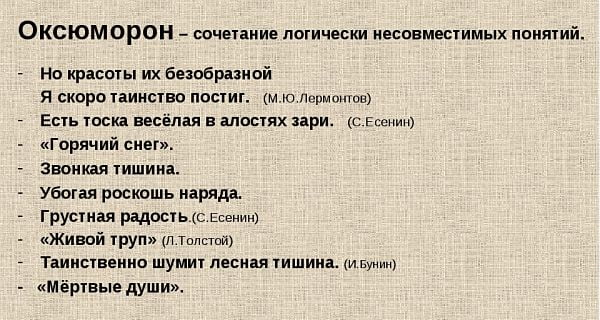

Оксюморон в русском языке

Велик и могуч русский язык! Его красоту, богатство и неповторимость помогают раскрыть и прочувствовать разнообразные художественные фигуры: эпитеты, метафоры, аллегории. Не последнее место среди них занимают оксюмороны — уникальный художественный прием в литературе, который позволяет подчеркнуть авторскую мысль и сделать соответствующие акценты в тексте.

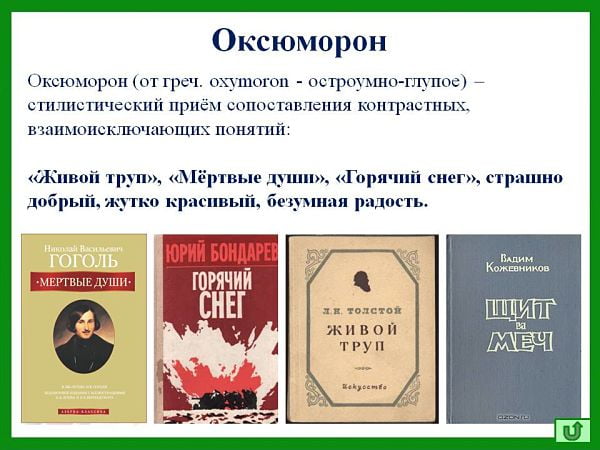

Что такое оксюморон с точки зрения филологов

Оксюморон – это стилистический прием, который ставит слова контрастного, взаимоисключающего значения рядом, что образует парадокс и усиливает таким образом суть комбинируемых слов. Простыми словами, это соединение в одном понятии не сочетаемых понятий или вещей, и часто используется подобное в художественной литературе и кино.

Несмотря на редкое употребление этого термина в обиходе, он давно известен в академических кругах, а его использование в художественной литературе уходит своими корнями глубоко в античность. Многие писатели даже не подозревают, что используют его в своих произведениях, но при этом часто пользуются данным приемом.

Оксюморон значение слова

Многие не только задаются вопросом: «Оксюморон что это такое?», но и задумываются о происхождении этого слова. Этот литературоведческий термин имеет древнегреческие корни. В буквальном смысле oxymoron расшифровывается как «остроумная глупость». Это словосочетание уже само по себе — пример оксюморона.

Далеко не все знают, как правильно произнести это слово. Ударение в слове оксюморон правильно ставить на второй слог.

Любопытным является тот факт, что в немецком и английском языках слово оксюморон имеет двойное ударение.

Что такое оксюморон в литературе

Возможно, первые оксюмороны являлись следствием плохого знания языка или элементарной невнимательности, то есть были стилистическими ошибками. Однако со временем они были подхвачены литературными деятелями и моментально превратились в художественный прием.

Часто многие писатели применяют эту стилистическую фигуру в названиях своих произведений. По сути в оксюморон в литературе – это способ привлечь внимание читателя, яркие примеры которого красноречиво показывают насколько велик выразительный потенциал этого приема.

Эффектными примерами оксюморона из художественной литературы являются названия таких произведений отечественных классиков:

- книга «Горячий снег» Юрия Бондарева;

- произведение «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского;

- роман «Конец вечности» Айзека Акимова;

- роман «Честный вор» Федора Достоевского;

- произведение «Барышня-крестьянка» Александра Пушкина;

- произведение «Свирепый рай» Павла Антокольского;

- книга «Завтра была война» Бориса Васильева.

Такие названия позволяют нарисовать в воображении необычный образ, мотивируя читателей обратить внимание на определенное произведение.

Вместе с этим оксюморон – это противопоставление в литературе, примеры которого встречаются не только в прозе, но и широко используются в поэзии. Например, строки Михаила Лермонтова:

«Но красоты их безобразной

Я скоро таинство постиг…»

Или у Александра Сергеевича Пушкина в романе «Евгений Онегин»:

«Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса»

Примеров оксюморона великое множество. Один из самых интересных «оксюморонных треугольников», связавших сразу трех классиков русской литературы Пушкина, Толстого и Гоголя, стало выражение «живой труп».

Тут придется обратиться к «Полтаве» Александра Сергеевича, которую он написал в 1828 году:

«Сей труп живой, еще вчера

Стонавший слабо над могилой…»

Трудно сказать, намеренно или нет, но Николай Васильевич Гоголь в названии своей поэмы, изданной в 1842 года, использовал два диаметрально противоположных слова «Мертвые души». Задумывался ли он о том эффекте, который произведет это название? Вероятнее всего, да. Только нельзя полностью исключить факт заимствования заглавия произведения у Пушкина, который, в принципе, и подал идею написания знаменитого шедевра.

Но если у мистического Гоголя этот «плагиат» тщательно замаскирован, то у графа Льва Николаевича в данном случае с оригинальностью названия явно возникли трудности. Так, в 1900 году он написал пьесу «Живой труп».

Кроме того, с небольшой долей сомнения, к этому классический треугольнику можно причислить и Ивана Сергеевича Тургенева с его рассказом «Живые мощи».

Одной из наиболее ярких представителей современной русской литературы, часто и со вкусом использующей в названиях своих детективов оксюмороны, является Дарья Донцова. Несомненно, произведения с такими безумными названиями, как «Клетчатая зебра», «Бриллиант мутной воды», Зимнее лето весны», приковывают к себе внимание и вызывают желание прочесть их во что бы то ни стало.

Примеры оксюморона можно найти не только в произведениях русской литературы. Иллюстрацией этому может послужить цитата из романа «1984» британского писателя Джорджа Оруэлла, где каждая часть лозунга – сочетание не сочетаемых утверждений, благодаря которым идея раскрывается наиболее точно и хорошо запоминается:

«Война – это мир. Свобода – это рабство. Незнание – сила.»

Тут путем применения данного литературного приема передается основная мысль автора, позволяющая задуматься более глубоко о важных вопросах, поднятых в произведении. Писатели используют такие приемы, чтобы заставить человека осмыслить определенные ценности в жизни социума или индивидуума.

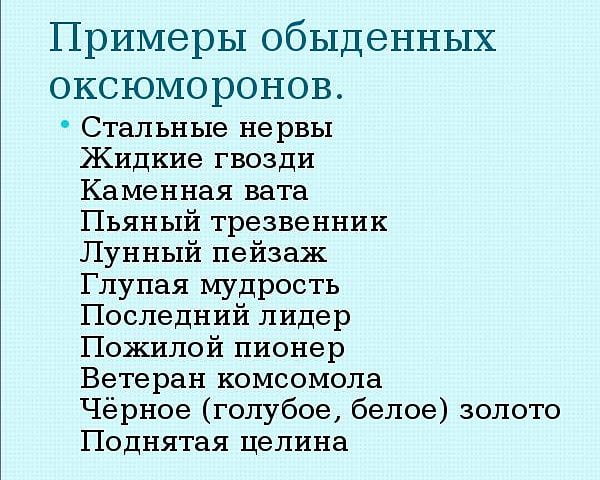

Что такое оксюморон в русском языке

Встречаются ли оксюмороны в повседневной жизни? Безусловно. Мы произносим их всякий раз, когда беседуем о чем-то «ужасно красивом» или «страшно интересном». А еще в те моменты, когда в «кричащей тишине» проливаем «горькие слезы». Чего только стоит «Старый Новый год»? Это все примеры оксюморонов, которые заставляют задуматься, открыть новые стороны тех или иных явлений или просто развеселить. Очень часть оксюмороны используются в саркастической речи, чтобы правильно расставить акценты.

Все эти фразы настолько прочно вошли в обиходное употребление, что людей даже не задумываются о том, насколько они противоречат здравому смыслу. Используя их в устной речи, не стоит переусердствовать. Нужно следить за тем, чтобы собеседник правильно воспринимал мысль, которую ему пытаются донести. Особенно внимательным нужно быть, если этот стилистический прием хочется использовать при написании теста. Если оксиморонов или оксюморонов будет слишком много, то они будут выглядеть как речевые ошибки, утратив свою художественную ценность.

В популярном ролике компании сотовой связи «Мегафон» использовалось словосочетание «улетное падение». Российский оператор не только удачно его применил в качестве выразительной рекламы, но и объяснил своим пользователям, что это – оксюморон.

Оксиморон или оксюморон что это

Принципы русского языка позволяют вольное написание и произношение термина. Поэтому оксиморон или оксюморон — два допустимых взаимозаменяемых варианта парадоксальных выражений, которые так успешно применяют талантливые маркетологи. Объясняется это довольно просто и логично.

Нелогичное и острое звучание оксюморонов превращается в мощнейший магнит, который притягивает интерес зрителей, слушателей и читателей, большая часть которых из чистого любопытства пожелает ознакомиться с произведением, имеющим неоднозначное название. Таким образом, они обязательно посмотрят фильм, прослушают музыку или купят книгу. По сути, это говорит о непредсказуемости идеи, и человек не до конца понимает, о чем будет далее речь, а это значит, что произведение будет для зрителя или читателя интереснее. Кроме того, человек инстинктивно обращает внимание на то, что идет вразрез со стандартными представлениями и утверждениями.

Соответственно, в умелых руках опытных специалистов противоречивость оксюморона превратится в эффективный инструмент для популяризации авторских брендов и продвижения художественных произведений на рынке.

Например, «Назад в будущее» — фильм, название которого привлекает своей парадоксальностью, возбуждая желание скачать видео, приобрести диск или сходить в кинотеатр. Безусловно, эта картина действительно удачная и интересная. Однако часто бывает так, что яркий оксюморон в названии делает популярными абсолютно бездарные информационные продукты, после просмотра которых становится очень обидно за бесполезно потраченные деньги и время.

Чего не скажешь о старых добрых отечественных фильмах. Взять хотя бы «Мимино» Георгия Данелия, герой которого на предложение сесть, ответил: «Спасибо, я пешком постою.»

Один из главных героев пьесы Евгения Шварца философски рассуждает: “Обыкновенное чудо” – какое странное название! Если чудо – значит, необыкновенное! А если обыкновенное – следовательно, не чудо.» Вот так запутанно и одновременно просто объясняет волшебник значение этого оборота речи, как бы высказывая при этом мнение самого автора для того, чтобы передать его художественными приемами зрителям и поделиться собственным видением ситуации в целом с аудиторией.

Нередко оксюмороны используются в фильмах про путешественников во времени, чтобы продемонстрировать контраст временных парадоксов, поскольку сам данный прием представляет собой парадоксальное словосочетание. Нередко этот прием оправдан в мелодрамах для усиления эффекта в определенных образах, а также в фантастических фильмах.

Средний рейтинг 5 / 5. Количество оценок: 13

Пока оценок нет. Ваша оценка может стать первой!

Сожалеем, что эта информация вам не пригодилась!

Хотите улучшить информацию?

Расскажите, как мы можем улучшить эту статью?

Материал к заданию 20 ЕГЭ русский язык

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

ЕГЭ-2018 Лексические нормы русского языка (задание №20)

Лексические нормы – это нормы, которые регулируют правила использования и сочетания слов в речи. Употребление слова в речи всегда определяется особенностями его лексического значения – содержания, в котором отображено наше знание и представление о предмете, явлении, свойстве или процессе.

Употребляя слово в речи, мы должны следить за тем, чтобы, во-первых, его лексическое значение было реализовано уместно и правильно, а во-вторых, чтобы слово выражало наше отношение, то есть было выразительным. В соответствии с этим лексические нормы имеют два аспекта: точность и выразительность. Кроме того, употребление слов в речи определяется сферой их бытования и изменениями, происходящими в языке с течением времени.

Лексические нормы в аспекте точности. Речевые нарушения лексических норм в аспекте точности.

Точность – качество речи, которое заключается в соответствии смысловой стороны речи реальной действительности, в умении находить правильные слова для выражения мыслей.

Употребление слова в речи определяется особенностями его лексического значения, а также зависит от контекста. Неправильно выбранное слово может исказить смысл сообщения, создать возможность двоякого толкования либо придать нежелательную стилистическую окраску.

Типичные лексические ошибки в аспекте точности.

1. Нарушение лексической сочетаемости слов . Лексическая сочетаемость – это способность слов соединяться друг с другом. Если не учитываются лексическое значение слов и традиции соединения слов в словосочетании, возникает лексическая несочетаемость . Например, есть слова, сочетаемость которых в русском языке фразеологически связана: черствый хлеб , черствый человек , но не черствый тор т или черствый друг . Мы можем сказать глубокая ночь или глубокая старость , но не глубокий день или глубокая юность . В некоторых других случаях нарушение лексической сочетаемости может быть вызвано невниманием к лексическому значению слов, которые соединены в словосочетание. Например, беседа прочитана (беседа – это устный жанр, она может быть проведена, а прочитана книга или лекция).

С точки зрения современного языка часто бывает трудно объяснить причины различий сочетаемости близких по смыслу слов, например: Уделять внимание / придавать значение развитию спорта.

Многие сочетания слов закреплены языковой традицией, и умение их использовать составляет часть языковой культуры человека.

У лексической сочетаемости есть свои границы. Например, слово крепкий имеет следующие значения (Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. – М.: Русский язык, 1996):

1.Такой, который трудно сломать, разбить ( крепкая ткань, веревка ).

2. Сильный духом, непоколебимый ( крепкий духом старик ).

3. Здоровый, сильный ( крепкий организм ).

4. Надежный ( крепкая дружба, любовь ).

5. Достигающий сильной степени ( крепкий мороз, ветер ).

6. Насыщенный, сильнодействующий, резкий ( крепкий чай, табак ).

7. Разг. Зажиточный (крепкий хозяин).

Рассмотрим, в частности, четвертое и пятое значения слова: дружба, любовь – это «обозначения чувств», так же как и ненависть, зависть . Но выражение крепкая ненависть противоречит требованию лексической сочетаемости. Мороз, ветер – это «погодно-климатические условия», как и жара, влажность . Но невозможно сочетание крепкая жара .

Следует отличать от речевой ошибки намеренное объединение несочетаемых слов, например: обыкновенное чудо . Это один из видов тропов – оксюморон.

2 . Смешение паронимов . Паронимы – слова, сходные по звучанию, но не совпадающие по значению ( останки и остатки; эффектный и эффективный; экономный, экономичный, экономический ). Слова, составляющие паронимический ряд, как правило, соотносятся между собой в логическом и смысловом плане, что может стать причиной их смешения в речи. Но паронимы не могут заменять друг друга ( иллюстрированный и иллюстративный . Нельзя: иллюстративная книга или иллюстрированный материал ) .

3. Неточности словоупотребления (употребление слова в несвойственном ему значении) . Точность словоупотребления – правильный выбор слова в соответствии с его лексическим значением. Неточность словоупотребления возникает, когда человек не осведомлён о значении слова либо не принимает это значение во внимание. Например: Татьяна противопоказана Онегину (вместо: противопоставлена ). Татьяна любит няню – эту седобородую старушку (вместо: седовласую или седую ).

В речи встречаются различные виды многословия .

4.1. Плеоназм (от греч. pleonasmos – излишество) – смысловая избыточность, употребление в близком контексте близких по смыслу и потому излишних слов: У него своеобразная мимика лица. (Мимика — это «выражение лица». У него своеобразное «выражение лица» лица ). Смелый и храбрый человек – явный, открытый плеоназм. Свободная вакансия, главная суть – скрытый, неявный плеоназм).

Некоторые плеоназмы закреплены в языке и не считаются ошибкой. Например, экспонат выставки (экспонат – «выставленный»)

4.2. Тавтология (от греч. tauto – то же самое, logos – слово) – повторение однокоренных слов (обычно): Питательная маска питает кожу. Хоккеисты предприняли ответную контратаку. ( Чтобы исправить эту ошибку, нужно заменить тавтологическое слово на синоним или убрать лишнюю морфему: Питательная маска обогащает кожу. Хоккеисты предприняли ответную атаку) .

Тавтологичны некоторые неправильные грамматические формы: самый наилучший – самый лучший, наилучший; более красивее – более красивый, красивее.

В языке немало тавтологичных сочетаний, употребление которых неизбежно, поскольку в них используется терминологическая лексика. Например, словарь иностранных слов, бригадир первой бригады . Тавтологичными могут быть фразеологические обороты: ходить ходуном, набит битком, пропади пропадом .

4.3. Расщепление сказуемого – замена глагольного сказуемого синонимичным сочетанием: Ученики приняли решение произвести уборку школьного двора . (В официально-деловом стиле такие сочетания уместны, но в данной речевой ситуации лучше сказать: Ученики решили убрать школьный двор ).

4.4. Слова-паразиты – разнообразные частицы и слова, которыми говорящий заполняет вынужденные паузы ( вот, ну, это самое, так сказать, знаете ли, как бы и др. ). Их употребление не оправдано содержанием и структурой высказывания.

Ни одно слово в языке не является словом-паразитом, таковыми слова становятся в процессе речи. Поскольку слова-паразиты не связаны со смыслом высказывания, они затрудняют процесс общения.

5. Речевая недостаточность (лексическая неполнота высказывания)

– немотивированный пропуск слов в ущерб содержанию высказывания ( В кабинете висели портреты >русские писатели ).

Нарушение лексической сочетаемости.

Не всегда слова могут сочетаться друг с другом.

Ошибки этого типа связаны с тем, что говорящий или пишущий не замечает, что

— слова противоречат друг другу, одно исключают другое по смыслу: танцевальная песня

— одно имеет положительное, а другое отрицательное значение: полчища тружеников

— разнородны по стилю: в колхозе возвели новый коровник и воздвигли баню

— несовместимы по традиции: можно выполнить желание – нельзя выполнить мечту, может быть сильная привязанность, страсть, ненависть – не может быть сильной дружбы.

Употребление лишних слов.

Лишним является слово, употребление которого ничего не добавляет к сказанному и ничего не уточняет в нем. Очень прекрасный день – « прекрасный» обозначает высшую степень качества, очень хороший; вступительная преамбула – преамбула и есть «вступительная часть»

Плеоназм – употребление в речи близких по смыслу, потому логически излишних слов. Он крепко держит в своих руках штурвал руля.

Тавтология и неуместное повторение слов.

Тавтология – это близкое употребление однокоренных слов, спародированное в выражении «масло масляное», «расскажу в рассказе».

Другая ошибка – неуместное повторение слов: Предателя повесили, а на груди его повесили табличку, на которой написали, за что его повесили. причины этих ошибок – речевая бедность и неразвитость «речевого слуха».

Ошибки в употреблении местоимений.

Нагромождение местоимений создает неясность текста и иногда рождается комический эффект. Фразу «Аркадий и Борис вновь заспорили, и его удивило, как тихо звучит его речь» можно понять в 4 вариантах.

Использование клише и штампов.

Канцеляризмы – слова и выражения, употребление которых закреплено за официально-деловым стилем, но в других стилях они неуместны, являются штампами. Имеет место отсутствие запасных частей. На заводе проводится большая работа по линии профорганизации. При голосовании поднялся лес рук.

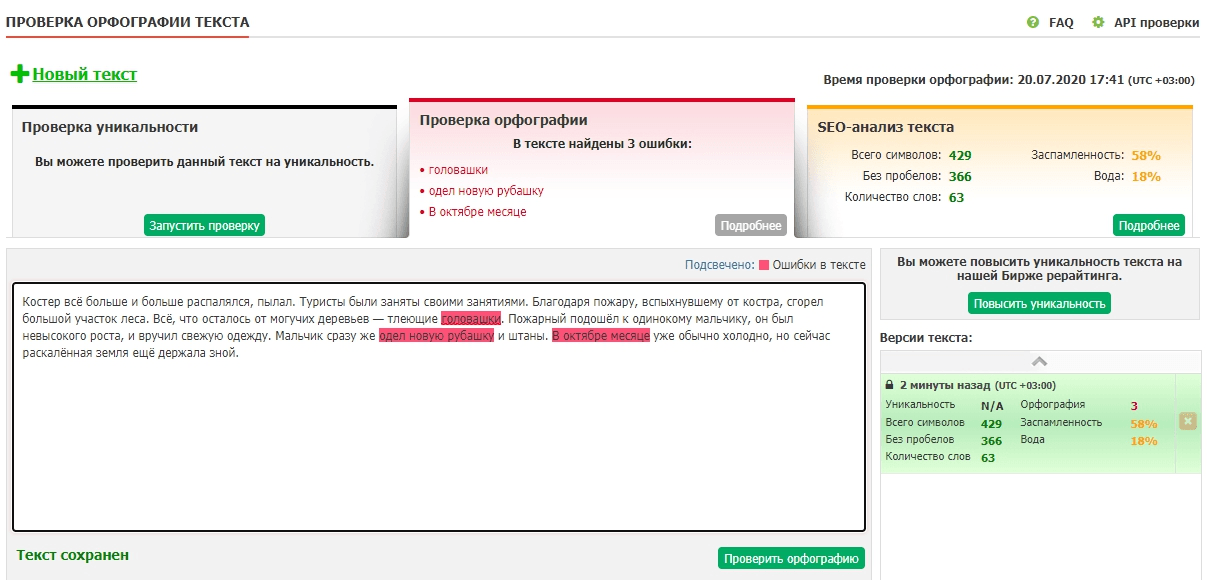

НАРУШЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ НОРМ

1.Употребление слова в несвойственном ему значении

Всю четвёртую декаду апреля было холодно

Всю последнюю декаду апреля было холодно

2. Нарушение лексической сочетаемости слов

У Ирины карие волосы и зелёные глаза.

У Ирины каштановые волосы и зелёные глаза.

3. Употребление многозначных слов или омонимов, приводящее к двусмысленности высказывания

На олимпиаде по русскому языку я потерял очки из-за невнимательности

На олимпиаде по русскому языку я потерял баллы из-за невнимательности

4. Смешение паронимов(близкие по звучанию, но разные по смыслу слова)

В ёлочном лесу очень хорошо дышится.

В еловом лесу очень хорошо дышится.

5. Неудачный выбор одного из синонимов

Адвокат добивался, чтобы его подзащитного обелили .

Адвокат добивался, чтобы его подзашитного оправдали .

6. Употребление лишнего слова (речевая избыточность)

В своёмстихотворении «Смерть поэта» М.Ю.Лермонтов обличает тех, кто был виновен в гибели А.С.Пушкина.

В стихотворении «Смерть поэта» М.Ю.Лермонтов обличает тех,кто был виновен в гибели А.С.Пушкина.

7. Пропуск необходимого слова,приводящий к искажению мысли или подмене понятий(речевая недостаточность)

В читальный зал в одежде не входить.

В читальный зал в верхней одежде не входить.

8. Неуместное повторение одних и тех же либо однокоренных слов

В рассказе А.П.Чехова« Ионыч» рассказывается об Ионыче .

В рассказе А.П.Чехова «Ионыч» говорится (повествуется, идёт речь) о враче.

9. Неуместное употребление диалектной, просторечной, жаргонной лексики

Расчёт за продукцию производится как в российских рублях, так и в баксах .

Расчёт за продукцию производится как в российских рублях, так и в долларах.

10. Смешение лексики разных исторических эпох

Пётр Первый снял пиджак , засучил рукава и принялся за работу.

Слово пиджак появилось в русском языке только в 19 веке.

11. Двусмысленность высказывания при неудачном использовании местоимений

Профессор сказал ассистенту, что его предположение оказалось правильным.

Профессор сказал, что предположение ассистента оказалось правильным.

Тренировочные упражнения.Нарушение лексической сочетаемости.

Задание 1. Найдите в предложениях слова, которые употреблены без учета их лексического значения. Исправьте ошибки.

1. Иванов, ты обратно опаздываешь на лекцию. 2. Наша родина подвергалась нашествию германского фашизма. 3. Вокруг была кромешная темнота. 4. Они готовы оказать школе любую благодарность, лишь бы ребенок стал студентом. 5. Сотрудниками милиции была задержана плеяда распоясавшихся хулиганов. 6. Оформление вашей курсовой работы желает много лучшего. 7. Спят березки в подвенечном саване. 8. В парке стоит прекрасная архитектура. 8. Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. 9. Наша страна занимает не последнее место по производству промышленности. 10. Однажды я попытался высказать свои мысли на этот вопрос.

Задание 2. Отметьте случаи лексической несочетаемости слов.

1. Проявить желание, проявить заботу, проявить дисциплину, проявить медлительность, проявить уважение, проявить грубость, проявить порядок, проявить равнодушие.

2. Достичь успеха, достичь повышения, достичь порядка, достичь победы, достичь выполнения, достичь счастья.

3. Оказать доверие, оказать содействие, оказать дружбу, оказать невнимание, оказать возражение, оказать помощь.

4. Допустить ошибку, допустить неосведомленность, допустить дефекты, допустить грубость, допустить беспорядок.

5. Провести совещание, провести оценку, провести перестройку, провести организацию, провести реконструкцию.

6. Изжить недостатки, изжить потери, изжить бесхозяйственность, изжить грязь в помещении.

Задание 3. Найдите в предложенных текстах ошибки в словоупотреблении и исправьте их.

1.Они работали как самые отъявленные специалисты.

2.Наши воины совершили много геройских подвигов.

3.Правдивое изображение жизни, отсутствие внешне эффективных сцен только усилило воздействие этого фильма.

4.Шолохов изобразил образы трех коммунистов.

5.Возьми хлеб себе, он все равно бесполезно пропадает.

6.Он смотрел из окна поезда на проносящуюся мимо кавалькаду скал, деревьев, кустов.

7.С тихим шумом лопались почки, гудели ранние пчелы.

8.Налицо незаконное растаскивание казенного имущества.

9.Численность рабочего дня в хирургическом отделении была ненормированной.

10.За добросовестный труд доктор Петров был предоставлен к награде.

Задание 4. Найдите нарушения лексических норм, объясните причины речевых ошибок.

1. Он учился в музыкальной консерватории. 2. Состоялся обмен имеющимся опытом. 3. Этот поворот в своей судьбе он предчувствовал заранее. 4. Эрмитаж – ценнейшая сокровищница культуры. 5. Мы быстро бросились бежать вниз по эскалатору. 6. Роскошный внутренний интерьер дворца запомнится надолго. 7. Пожар способствует ожогам. 8. Осуществляется лечение вирусов, вызывающих рак. 9. Вы можете задать интересующие вас вопросы. 10. Чистота окружающей среды вызывает все возрастающую тревогу.

Задание 5. Выпишите слова, употребленные без учета значения, исправьте ошибки.

1.В 14 веке на Руси начался буйный расцвет архитектуры.

2.Он изо всех сил старается произвести на Софью внимание.

3.Наш класс считается экономическим, то есть мы будущие менеджменты.

4.Публика сканировала: «Браво, Сильвини!»

5.Вся публика была уже в триумфе.

6.На абзацах учебника по литературе приведены цитаты из произведений.

7.Нельзя забывать, что наши товары идут на импорт.

8.В честь пришедших на вечер прозвучал концерт.наконец-то обнаружены остатки царской семьи.

9.Моей подруге вырезали аппендицит.

Задание 6. Найдите избыточные словосочетания.

Главная суть, суть дела, первое боевое крещение, ландшафт местности, памятный сувенир, период времени, демобилизоваться осенью, демобилизоваться из армии, дебют молодой балерины, впервые дебютировать, ввести в строй, постоянные еженедельные рубрики, еженедельные выступления, свободная вакансия.

Задание 7. Исправить стилистические ошибки , указав нарушение лексической сочетаемости:

1. Бородинская битва вскрыла то лучшее, что было в душе у князя Андрея.

2. Произведения Пушкина овеяны идеями свободы

3. На Раскольникова в шелку смотрели маленькие глазки и совсем седые волосы.

4. Катерина оказала протест против темного царства.

5. После гибели Ленского Ольга женится на гусаре.

6. Катерина, женившись на Тихоне, стала несчастной девушкой.

7. Из глаз Сони беззвучно текли слезы.

8. Литературно-критические статьи Белинского трепещут политическими страстями.

9.Вместо с духовным ростом у Павла и Ниловны растет их речь.

10.Уж топтался на одном месте: он не мог взлететь.

11. Они работали как самые отъявленные специалисты.

12. В нашем коллективе надвигались радостные события.

13. Не следует умалчивать о вопиющих достижениях наших ребят.

14. Пришли ребята, удрученные опытом работы.

Задание 8. Найдите и исправьте ошибки в сочетаемости слов.

1. Скрутившись клубком в своем гнезде, спит белка.

2. После катка я иду домой радостная, с веселыми впечатлениями.

3. Роль книги в жизни человека велика: он должен пополнять свой кругозор.

4. Побывав в кино, я обычно думаю, способна ли я на такие поступки, которые делают герои фильма.

5. Успехами мы не блестим.

6. Задача, поставленная перед нами, достигнута.

7. На демонстрации Сизов приобщается к революционерам.

8. Воздух чист. Солнце греет ярче. Дышится свежо.

9. Группа студентов пришла слушать факультативный курс лекций по сварке доцента Юрьева.

10. Всем членам кассы взаимопомощи просьба подтвердить свои остатки.

11. Организовано общежитие для мужчин и женщин с железными койками на сетках.

12. Столяр сделал эту этажерку из дуба с четырьмя ножками.

13. Общественность города широко готовится отметить юбилей известного писателя.

14. Девушка купила карие чулки.

15. Гоголь прекрасно описал о похождениях Чичикова.

16. Царское правительство устроило гонение за передовыми людьми.

17. Ученики пристально слушали рассказ учителя.

18. Большинство времени уходило на составление ненужных отчетов.

19. Это произошло глубокой весной.

20. В течение долговременного периода идет оформление документов.

21. Он был мне подлинным другом.

22. В этих соревнованиях спортсмен одержал поражение.

23. Он преклонил голову ей на плечо.

24. Сын склонил колени перед матерью.

25. Эта новость причинила ей удовольствие.

26. С моей закадычной подругой мы часто ходим в кино.

27. Спешим поздравить вас с постигшим юбилеем.

28. У нее были огромные каштановые глаза.

29. Он испытывал к нему крепкую ненависть.

30. Путешествуя по разным странам, я очень скучала за близкими.

ОТВЕТЫ (задание

1. Свернувшись клубком в своем гнезде, спит белка.

2. После катка я иду домой радостная, с приятными впечатлениями.

3. Роль книги в жизни человека велика: он должен расширять свой кругозор.

4. Побывав в кино, я обычно думаю, способна ли я на такие поступки, которые совершают герои фильма.

5. Успехами мы не блещем.

6. Цель, поставленная перед нами, достигнута.

7. На демонстрации Сизов примыкает к революционерам.

8. Воздух чист. Солнце светит ярче. Дышится легко.

9. Группа студентов пришла слушать факультативный курс лекций доцента Юрьева по сварке.

10. Просим всех членов кассы взаимопомощи указать суммы оставшихся денежных средств.

11. Организовано общежитие для мужчин и женщин, в комнатах которого будут стоять железные койки с сетками.

12. Столяр сделал эту этажерку с четырьмя ножками из дуба.

13. Общественность города готовится широко отметить юбилей известного писателя.

14. Девушка купила коричневые чулки.

15. Гоголь прекрасно описал похождения Чичикова.

16. Царское правительство устроило гонение на передовых людей.

17. Ученики внимательно слушали рассказ учителя.

18. Большая часть времени уходила на составление ненужных отчетов.

19. Это произошло весной.

20. В течение долгого времени идет оформление документов.

21. Он был мне настоящим другом.

22. В этих соревнованиях спортсмен потерпел поражение.

23. Он склонил голову ей на плечо.

24. Сын преклонил колени перед матерью.

25. Эта новость доставила ей удовольствие.

26. С моей самой близкой подругой мы часто ходим в кино.

27. Спешим поздравить вас с наступающим юбилеем.

28. У нее были огромные карие глаза.

29. Он испытывал к нему сильную ненависть.

30. Путешествуя по разным странам, я очень скучала по близким.

Задание 9. Сравните предложения в левой и правой колонках. Объясните, чем вызвана необходимость стилистической правки предложений из левой колонки.

Задание 10. Объедините в словосочетания слова из левой и правой колонок, учитывая особенности их сочетаемости. Укажите возможные варианты.

Задание 11. Постарайтесь объяснить, почему выделенные сочетания являются ошибочными.

1. Особое внимание губернатор обратил на достигнутые недостатки. 2. Серьёзные проблемы обрушились на молодых предпринимателей врасплох. 3. Этой проблеме мы придаём особое внимание. 4. В Токио примут старт спортсмены из многих стран. 5. Большое внимание было оказано благоустройству города. 6. Премьеру балета почтили вниманием президент и премьер-министр. 7. Ведущее значение в деятельности комиссии по экологии играет просветительская работа. 8. В последние годы наблюдается буйный рост нашей кинематографии. 9. Наша теплица уже несколько десятилетий обеспечивает город молодыми овощами. 10. Уже в глубокой юности А.С. Пушкин начал писать стихи. 11. Крупную роль в подготовке к чемпионату имели товарищеские матчи сборной с командами Украины и Словении.

Задание 12. В приведённых ниже предложениях найдите речевые ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости. Отредактируйте предложения.

1. О победах наших хоккеистов теперь помнят только отъявленные любители этого вида спорта. 2. Учащиеся старших классов добились ухудшения успеваемости в этом году. 3. В парке запрещён выпас собак. 4. Склад закрыт на неопределённое время ввиду прихода тараканов. 5. Ведущее значение в работе комитета придаётся нравственному воспитанию молодёжи. 6. Рекорды продолжаются. 7. Дети читают стих, стоя врассыпную. 8. От усталости моё тело подкашивалось на ногах. 9. Надрывно рыдала гитара, стонал барабан. 10. Много нервов приходится тратить, читая письма ветеранов. 11. Ударил заморозок, и сильно прихватило кукурузу. 12. К моменту обмена квартиры в ней были прописаны жена, её мать и некоторые вещи. 13. Глава администрации района приехал не с пустыми руками, он вручил школе библиотеку. 14. Ещё есть люди, которые исповедуют мнение коммунистических лидеров. 15. Опытная мошенница сразу заподозрила неладное и скоропостижно покинула квартиру. 16. Знатоки не припомнят столь урожайного счёта в матчах подобного уровня. 17. Передовая технология способствует улучшению многих недостатков. 18. Бабушка ласково кивает морщинистым лицом. 19. Уровень несчастных случаев на шахте увеличился. 20. Ниловна предстаёт забитой от страха женщиной.

Античная мифология; классические языки.

Врождённый талант, прирождённый ум.

Гостеприимный человек, радушный приём, хлебосольный хозяин.

Губительное действие, пагубное влияние.

Единый миг, один момент.

Длинный путь, длительное воздействие, долгие сборы, продолжительный период, долговременный кредит.

Выдвинуть гипотезу, высказать догадку, исправить ошибки, устранить недостатки.

Найти опору, обрести поддержку.

Обнаружить закономерность, открыть закон.

Доказать теорему, обосновать теорию.

Предвещать поражение, предсказать успех.

Расширить возможности, увеличить потенциал, повысить уровень.

1. . имеющиеся недостатки. 2. Неожиданно у молодых предпринимателей возникли серьёзные проблемы. 3. . уделяем особое внимание. 4. . стартуют спортсмены. 5. Большое внимание было уделено . 6. . почтили присутствием . 7. Ведущую роль . играет. 8. . бурное развитие кинематографии. 9. . обеспечивает город ранними овощами. 10. Уже в раннем детстве . 11. Большую роль. сыграли .

1. только заядлые болельщики . 2. Успеваемость в старших классах снизилась . 3. . выгул собак. 4. . в связи с необходимостью санобработки помещения . 5. Особое внимание в работе комитета уделяется . 6. Наши спортсмены продолжают устанавливать рекорды. 7. Дети читают стихи , стоя полукругом . 8. Мои ноги подкашивались от усталости . 9. . грохотал барабан. 10. С большим волнением читаешь письма ветеранов. 11. Неожиданные заморозки губительно сказались на посевах кукурузы . 12. К моменту обмена квартиры в ней были прописаны жена, её мать. 13. . он подарил книги школьной библиотеке. 14. . которые разделяют точку зрения коммунистических лидеров. 15. . и быстро покинула квартиру. 16. столь большого счёта. 17. Передовая технология позволяет устранить многие недостатки . 18. . кивает. 19. Увеличилось число несчастных случаев. 20. Ниловна предстаёт перед нами забитой, запуганной женщиной.

источники:

http://russkiy-pravilno.ru/oksyumoron/

http://infourok.ru/material-k-zadaniyu-ege-russkiy-yazik-3193274.html

Оксюморон

В художественной литературе писатели используют словесные обороты, выступающие в качестве образно-выразительных, усилительных средств речи. Их называют фигурами. Существует множество фигур речи, о которых нам есть смысл в дальнейшем поговорить более подробно, а в данной статье я хочу подробнее рассмотреть, что такое оксюморон.

ОксЮморон — стилистическая фигура художественной речи, сочетающая противоположные по смыслу определения или понятия, в результате чего возникает новое смысловое качество.

Этот литературоведческий термин имеет греческое происхождение. Слово oxymoron буквально значит «остроумно-глупое». Попробую дать более точное определение этой стилистической фигуре художественной речи. Оксюморон — оборот речи, состоящий в сочетании резко контрастных, внутренне противоречивых по смыслу признаков в определении явления.

Например, следующие словосочетания можно считать оксюмороном: горькая радость; звонкая тишина; громкое молчание; горячий лёд; сладкая боль; правдивая ложь; искренний лжец; кричащая тишина; долгий миг; оригинальная копия. Оксюмороны используются для описания объектов, совмещающих противоположные качества: мужественная женщина или женственный мальчик.

В приведенных выше примерах сочетаются противоположные по смыслу определения или свойства явлений, в результате чего возникает новое смысловое качество, которое помогает создать выразительный художественный образ.

Оксюморон, как и антитеза, строится на противоположностях, но в составе этой стилистической фигуры они не противопоставлены, а слиты в единое целое. Противоположности создают новый образ и отражают противоречивость явлений жизни. Хотя такие определения явления парадоксальны по своей сути, но они при этом мирно «уживаются» вместе, создавая яркий выразительный образ, который хочет донести до своих читателей художник слова.

Примеры оксюморона в художественной литературе

Оксюморон используется в эмоциональных художественных текстах. С помощью этой стилистической фигуры классик русской и мировой литературы А.С. Пушкин в поэме «Евгений Онегин» создает яркий, зримый образ золотой осени:

«УНЫЛАЯ ПОРА! ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и золото одетые леса».

или он же в «Полтаве»:

«И день настал. Встаёт с одра

Мазепа, сей страдалец хилый,

Сей ТРУП ЖИВОЙ, ещё вчера

Стонавший слабо над могилой.

В стихотворении «Муза», в котором кипит накал человеческих чувств и страстей, поэт А.А. Фет использовал оксюморон:

«Страдать! Страдают все, страдает тёмный зверь;

Без упованья, без сознанья,

Но перед ним туда навек закрыта дверь,

Где РАДОСТЬ теплится СТРАДАНЬЯ».

Н.А. Некрасов в стихотворении «Убогая и нарядная» рисует образ девушки из народа. Чтобы подчеркнуть трагичность её судьбы, поэт использует сочетание противоположных понятий:

«Беспокойная ласковость взгляда,

И поддельная краска ланит,

И УБОГАЯ РОСКОШЬ наряда —

Всё не в пользу её говорит».

Читаем у В. Брюсова:

«Жить, храня ВЕСЕЛЬЕ ГОРЯ, помня радость прошлых весён»

Или у С.А. Есенина «Русь советская»:

«Кого позвать мне? С кем мне поделиться

Той ГРУСТНОЙ РАДОСТЬЮ, что я остался жив?»

А вот как использовал оксюморон А. Блок:

«Мы любим всё — и ЖАР ХОЛОДНЫХ числ,

и дар божественных видений».

Не обошла своим вниманием эту стилистическую фигуру поэтесса М. Цветаева:

«Слагаю я веселые стихи

О жизни тленной, ТЛЕННОЙ И ПРЕКРАСНОЙ».

Использование оксюморона в названиях произведений

Чтобы привлечь внимание читателя, часто многие писатели использовали стилистическую фигуру оксюморона В НАЗВАНИЯХ своих произведений, например:

А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка» («Повести Белкина»);

Н.В. Гоголь «Мёртвые души»;

Л.Н. Толстой «Живой труп»;

И.С. Тургенев «Живые мощи»;

Ф.М. Достоевский. «Честный вор»;

В. Вишневский «Оптимистическая трагедия»;

Ю. Бондарев «Горячий снег»;

Е. Шварц «Обыкновенное чудо»;

А. Азимов «Конец Вечности»;

Л.М. Гурченко «Мое взрослое детство»;

М. Кундера «Невыносимая лёгкость бытия»,

Д.Е. Галковский. «Бесконечный тупик»

Оксюморон в названиях фильмов:

«Обыкновенное чудо»,

«С широко закрытыми глазами»,

«Правдивая ложь»,

«Маленький гигант большого секса»,

«Завтра была война»,

«Плохой хороший человек»,

«Взрослые дети»,

«Общество мёртвых поэтов»,

«Назад в будущее»),

Оксюморон в названиях музыкальных групп:

Led Zeppelin — «свинцовый дирижабль»,

Blind Guardian — «слепой страж»,

«Оргия Праведников»

Оксюморон можно отыскать и в названии праздника «Старый Новый год».

В романе «Маятник Фуко» герои Умберто Эко фантазируют об «университете сравнительных ненужностей» с кафедрой оксюмористики. В качестве предметов изучения этой кафедры автор приводит «урбанистику кочевых племён», «народную олигархию», «новаторские традиции», «диалектику тавтологии» и пр.

ОксЮморон, оксИморон, а также оксюморОн, оксиморОн (буквально: острая глупость»,) — до кажущейся нелепости заострённое выражение, образное сочетание противоречащих друг другу понятий; остроумное сопоставление противоречивых понятий, парадокс; стилистическая фигура или стилистическая ошибка — сочетание слов с противоположным значением, т.е., сочетание несочетаемого.

Само слово «оксюморон» в его буквальном значении «остроумно-глупое» является оксюмороном. Для оксюморона характерно намеренное использование противоречия для создания стилистического эффекта. С психологической точки зрения оксюморон представляет собой способ разрешения необъяснимой ситуации.

Следует различать оксюмороны и СТИЛИСТИЧЕСКИЕ КОМБИНАЦИИ СЛОВ, характеризующих различные качества: так, например, словосочетание «сладкая горечь» является оксюмороном, а «ядовитый мёд», «найденная потеря», «сладостные мучения» — только стилистическими комбинациями.

Оксюмороны люди постоянно придумывают. Зачем? Они — показатель присутствия чувства юмора у оратора или писателя. Наверняка каждый улыбнётся, услышав или прочитав такое: «нанести вред и причинить пользу», «весёлые поминки — порвали три баяна» и т.п.

Много современных оксюморонов рождено в наши дни: «невыплаченная зарплата» уже никого не удивляет! А «нарядная обнажённость» не только не изумляет, но и восхищает поэтикой.

А это: «жизнь уходит в бесконечный тупик», «покупайте бездокументарные ценные бумаги», «живительная эвтаназия русского языка», «новаторские традиции неистребимы», «с широко закрытыми глазами».

Особенно изобретательна на оксюмороны Дарья Донцова. Чуть ли не каждое название её книг — оксюморон. Противоречие смыслов помогает быстрее вникнуть в смысл описываемого явления и крепче его запомнить. И психологический эффект налицо: оксюморон используется в специальных психологических тренингах для раскрепощения «детскости» внутри взрослого человека. Вспомним Чуковского: страшный великан — это кто? Таракан.

Оксюморон очень близок к именованию действия. Поэтому особо одарённые современники придумали неологизм «оксюморонить», например: «реформы оксюморонят». Всем всё понятно, а значит, определение — в точку! Оксюморон — это не только средство нашего языка, но и часть нашей жизни.

Подборку материалов из интернета подготовила и отредактировала

Алкора, 26.02.18.

Оксюморон как стилистический прием или фигура речи

В переводе с греческого слово оксюморон означает остроумная глупость.

Ударение в слове оксюморон нужно делать на втором слоге, а не на последнем.

В английском, немецком, и некоторых других языках этот термин звучит как оксиморон (oxymoron).

Определение — что такое оксюморон:

В лингвистическом значении оксюморон — это риторическая фигура (фигура речи), представляющая собой умышленное (нарочитое) соединение антонимических (т.е. противоположных по смыслу, контрастных) понятий, создающее неожиданное смысловое единство.

Такой приём эмоционально усиливает эффект от словосочетания, фразы.

Помните, в «Мимино» герой, когда ему предложили сесть, отвечает: «Спасибо, я пешком постою». Или прочла в одном романе: «бежал, едва перебирая ногами».

По определению литературоведа Б.В. Томашевского:

«Оксюморон — эпитет, противоречащий определяемому: жгучий холод, сладкая горечь и т.д. Чтобы оксюморон был осмыслен, необходимо, чтобы слова, его составляющие, были употреблены в переносном значении».

Собственно, это слово — само по себе оксюморон.

Оксюморон близок к парадоксу (Р. Майер), его противоположностью является тавтология.

Частный случай оксюморона образует фигура «contradictio in adjecto» — «противоречие в определении», т.е. соединение существительного с контрастным по смыслу прилагательным, например, название статьи «Чёрное солнце Африки». Чёрное солнце — оксюморон.

Оксюморонами являются название творческого содружества российских композиторов «Могучая кучка» и русского народного праздника «старый Новый год».

Перечислю несколько примеров оксюморонов в литературе:

— названий произведений:

«Живой труп» Льва Толстого, «Горячий снег» Юрия Бондарева, «Обыкновенное чудо» Григория Горина, «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского, «Невыносимая лёгкость бытия» Милана Кундеры.

— из стихотворений:

«И вкруг меня запела тишина …»

«Горькой мне была услада»;

«Кого позвать мне? С кем мне поделиться

Той грустной радостью, что я остался жив».

строчки из «Фуги смерти» еврейского немецкоязычного (очень романтичного) поэта Пауля Целана (перевод Ольги Седаковой):

«Черное молоко рассвета мы пьем его вечерами мы пьем его в полдень и утром мы пьем его ночью пьем и пьем

мы роем могилу в воздушном пространстве там тесно не будет …»

Оксюморонами являются такие жанровые обозначения, как «трагическая комедия», «роман в стихах», «повесть в стихах», «стихотворения в прозе».

Оксюмороны в цитатах:

Эту цитату Джорджа Оруэлла встречала на немецком языке:

Война — это мир, свобода есть рабство, невежество — сила.

У Овидия в «Метаморфозах»: «inopem me copia fecit» — Это богатство сделало меня бедным.

Н. Репин и Е. Репина приводят примеры из экономической лексики, успешно вбитых в наше сознание:

1. Общественная собственность — сочетание двух взаимоисключающих друг друга слов: общественная указывает на общность, неразделенность, а собственность — на обособление, отделение. Институт общественной собственности — это институт нерасчлененной обособленности или нераздельной отдельности. Этот оксюморон создает у многих людей иллюзорное чувство хозяина, собственника огромных экспроприированных богатств.

2. Бездокументарные ценные бумаги. В ГК РФ ценная бумага провозглашается документом. Таким образом, бездокументарная ценная бумага является бездокументарным документом.

3. Широко распространено выражение «невыплаченная заработная плата». Что это: плата или не плата? Денег не дают, но миллионы людей ведут себя так, как будто это плата.

Кандидат психологических наук, арт-терапевт Е. Коротченко исследует визуальные оксюмороны

Один из примеров такого оксюморона — картина Ф. Гойи «Пожилая женщина, смотрящаяся в зеркало».

Художник создал выразительный, острый и лаконичный образ пожилой женщины с ярким макияжем, характерными кокетливыми жестами и мимикой.

Одежда, аксессуары, прическа — все это не сочетается с выражением лица и возрастом. Гротесковое преувеличение не остается незамеченным для зрителя: такой портрет воспринимается, с одной стороны, как глубоко психологичный, с другой, — как юмористический.

Главное условие оксюморона — внутреннее противоречие должно носить умышленный характер.

Поэтому устойчивые словосочетания — белая ворона, бездонная бочка и т.д. — это не оксюмороны. В лингвистике им есть другое название — катахреза.

Катахреза —

стилистическая ошибка, неправильное или необычное употребление сочетаний слов с несовместимыми буквальными лексическими значениями.

Сапоги всмятку — это тоже не оксюморон, как пишут везде: между словами сапоги и всмятку нет внутреннего противоречия. Их соединение — нелепица, т.е. «сапоги всмятку» — это катахреза.

Оксюмороны, примеры в русском языке

Для всех места не хватит:

Большая (с ударением на первый слог) половина.

Звенящая в ушах тишина.

Мужественная женщина (женственный мужчина).

Публичное одиночество (так ответила А. Пугачева на вопрос о главном атрибуте славы).

Нарядно обнажённая (А. Ахматова).

Народная олигархия (У. Эко).

Неочевидное очевидное (unsichtbar sichtbar — Гёте «Фауст»).

Новаторские традиции (У. Эко).

Радость страданья (А. Фет).

Разорившийся бедняк (М. Жванецкий).

Спартанская сибаритика (У. Эко).

Урбанистика кочевых племён (У. Эко).

Честный вор (очень многоликий образ — от Юрия Деточкина до «голубого воришки» Альхена у И. Ильфа и Е. Петрова).

Оксюмороны можно легко придумывать самим.

Оксюмороны можно легко придумывать самим.

Только употреблять их в речи нужно очень осторожно: чтобы вас правильно поняли. Иначе это уже будет оксюморон в прямом значении слова. Глупостью. Остро режущей слух.

Употребление оксюморонов — это один из способов построения фантастических миров, свободных от некоторых правил, обязательных для нашего мира.

Оксюмороны хороши как средство для привлечения внимания.

Противопоставлением смыслов они могут ошеломлять, поражать, вызывать неожиданные ассоциации, смешить. Но к этому противопоставлению нужно относится не более как к фантазии, будоражащей воображение. Эти фантазии нельзя принимать за реальность, иначе, руководствуясь вымыслом, можно не вписаться и больно удариться о непохожую на него действительность.

Пару лет назад, читая заметку о каком-то поэте (не помню имя), очень удивилась фразе из его стихотворения: «Белеет чернотой сиреневый желток». Это не оксюморон. Это бред. Пустой набор слов. Хотя, кто-то со мной, может быть, и не согласится.

Значение слова «оксюморон»

ОКСЮ́МОРОН и ОКСИ́МОРОН, -а, м. Стилистический прием, сочетание слов с противоположным значением, например: «грустная радость».

[От греч. ’οξύμωρον — остроумно-глупое]

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

- Оксю́морон, окси́морон, а также оксюморóн, оксиморóн (нем. Охуmoron 1. стилистическаяфигура, или стилистическая ошибка как сочетаниеслов с противоположнымзначением ◆ Поэтому эти соседства в художественных образах романтиков и символистов превращаются в острые статические контрасты и оксюмороны, которые или вовсе не разрешаются (так как нет объемлющего и большего реального целого), или разрешаются в мистическом плане. М. М. Бахтин, «Формы времени и хронотопа в романе», 1937–1938 г. (цитата из НКРЯ) ◆ — Повышенная утомляемость и сексуальность без устали — тебе не кажется несколько натянутым этот оксюморон? Сергей Осипов, «Страсти по Фоме», Книга третья. Книга Перемен, 1998 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Обратим внимание на то, как любила М. Петровых лёгким лирическим жестом создавать нелёгкие оксюмороны, сжимая воедино несовместимости: взаимоисключающие эпитеты через запятую ― «беспомощном, всесильном». Татьяна Бек, «Их протирают, как стекло», 1999 г. // «Дружба народов» (цитата из НКРЯ) ◆ Такие несуразности филологи называют оксюморонами ― сухая вода и горячий снег из их числа. Александр Мельников, «Мыло на шило», «Аквафреш» и «Дав» поменяли ориентацию, 28 января 2002 г. // «Известия» (цитата из НКРЯ)

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова стола (существительное):

источники:

http://ml-style.net/oxymoron/

http://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD

From Wikipedia, the free encyclopedia

Oxymorons are acutely silly words that communicate contradiction.

An oxymoron (plurals: oxymorons and oxymora) is a figure of speech that juxtaposes concepts with opposite meanings within a word or in a phrase that is a self-contradiction. As a rhetorical device, an oxymoron illustrates a point to communicate and reveal a paradox.[1][2] A general meaning of «contradiction in terms» is recorded by the 1902 edition of the Oxford English Dictionary.[3]

The term oxymoron is first recorded as Latinized Greek oxymōrum, in Maurus Servius Honoratus (c. AD 400);[4] it is derived from the Greek word ὀξύς oksús «sharp, keen, pointed»[5] and μωρός mōros «dull, stupid, foolish»;[6] as it were, «sharp-dull», «keenly stupid», or «pointedly foolish».[7] The word oxymoron is autological, i.e. it is itself an example of an oxymoron. The Greek compound word ὀξύμωρον oksýmōron, which would correspond to the Latin formation, does not seem to appear in any known Ancient Greek works prior to the formation of the Latin term.[8]

Types and examples[edit]

Oxymorons in the narrow sense are a rhetorical device used deliberately by the speaker, and intended to be understood as such by the listener.

In a more extended sense, the term «oxymoron» has also been applied to inadvertent or incidental contradictions, as in the case of «dead metaphors» («barely clothed» or «terribly good»). Lederer (1990), in the spirit of «recreational linguistics», goes as far as to construct «logological oxymorons»[jargon] such as reading the word nook composed of «no» and «ok» or the surname Noyes as composed of «no» plus «yes», or far-fetched punning such as «divorce court», «U.S. Army Intelligence» or «press release».[9]

There are a number of single-word oxymorons built from «dependent morphemes»[9] (i.e. no longer a productive compound in English, but loaned as a compound from a different language), as with pre-posterous (lit. «with the hinder part before», compare hysteron proteron, «upside-down», «head over heels», «ass-backwards» etc.)[10] or sopho-more (an artificial Greek compound, lit. «wise-foolish»).

The most common form of oxymoron involves an adjective–noun combination of two words, but they can also be devised in the meaning of sentences or phrases.

One classic example of the use of oxymorons in English literature can be found in this example from Shakespeare’s Romeo and Juliet, where Romeo strings together thirteen in a row:

O brawling love! O loving hate!

O anything of nothing first create!

O heavy lightness, serious vanity!

Misshapen chaos of well-seeming forms!

Feather of lead, bright smoke, cold fire, sick health!

Still-waking sleep, that is not what it is!

This love feel I, that feel no love in this.[11]

Other examples from English-language literature include:

«hateful good» (Chaucer, translating odibile bonum)[12]

«proud humility» (Spenser),[13]

«darkness visible» (Milton),

«beggarly riches» (John Donne),[14]

«damn with faint praise» (Pope),[15]

«expressive silence» (Thomson, echoing Cicero’s Latin: cum tacent clamant, lit. ‘when they are silent, they cry out’),

«melancholy merriment» (Byron),

«faith unfaithful», «falsely true» (Tennyson),[16]

«conventionally unconventional», «tortuous spontaneity» (Henry James)[17]

«delighted sorrow», «loyal treachery», «scalding coolness» (Hemingway).[18]

In literary contexts, the author does not usually signal the use of an oxymoron, but in rhetorical usage, it has become common practice to advertise the use of an oxymoron explicitly to clarify the argument, as in:

- «Voltaire […] we might call, by an oxymoron which has plenty of truth in it, an ‘Epicurean pessimist.’» (Quarterly Review vol. 170 (1890), p. 289)

In this example, «Epicurean pessimist» would be recognized as an oxymoron in any case, as the core tenet of Epicureanism is equanimity (which would preclude any sort of pessimist outlook). However, the explicit advertisement of the use of oxymorons opened up a sliding scale of less than obvious construction, ending in the «opinion oxymorons» such as «business ethics».

J. R. R. Tolkien interpreted his own surname as derived from the Low German equivalent of dull-keen (High German toll-kühn) which would be a literal equivalent of Greek oxy-moron.[19]

«Comical oxymoron»[edit]

«Comical oxymoron» is a term for the claim, for comical effect, that a certain phrase or expression is an oxymoron (called «opinion oxymorons» by Lederer (1990)[9]).

The humour derives from implying that an assumption (which might otherwise be expected to be controversial or at least non-evident) is so obvious as to be part of the lexicon.

An example of such a «comical oxymoron» is «educational television»: the humour derives entirely from the claim that it is an oxymoron by the implication that «television» is so trivial as to be inherently incompatible with «education».[20]

In a 2009 article called «Daredevil», Garry Wills accused William F. Buckley of popularising this trend, based on the success of the latter’s claim that «an intelligent liberal is an oxymoron.»[21]

Examples popularized by comedian George Carlin in 1975 include «military intelligence» (a play on the lexical meanings of the term «intelligence», implying that «military» inherently excludes the presence of «intelligence») and «business ethics» (similarly implying that the mutual exclusion of the two terms is evident or commonly understood rather than the partisan anti-corporate position).[22]

Similarly, the term «civil war» is sometimes jokingly referred to as an «oxymoron» (punning on the lexical meanings of the word «civil»).[23]

Other examples include «honest politician», «act naturally», «affordable caviar» (1993),[24] «happily married» and «Microsoft Works» (2000).[25]

Antonym pairs[edit]

Listing of antonyms, such as «good and evil», «male and female», «great and small», etc., does not create oxymorons, as it is not implied that any given object has the two opposing properties simultaneously.

In some languages, it is not necessary to place a conjunction like and between the two antonyms; such compounds (not necessarily of antonyms) are known as dvandvas (a term taken from Sanskrit grammar).

For example, in Chinese, compounds like 男女 (man and woman, male and female, gender), 陰陽 (yin and yang), 善惡 (good and evil, morality) are used to indicate couples, ranges, or the trait that these are extremes of.

The Italian pianoforte or fortepiano is an example from a Western language; the term is short for gravicembalo col piano e forte, as it were «harpiscord with a range of different volumes», implying that it is possible to play both soft and loud (as well as intermediate) notes, not that the sound produced is somehow simultaneously «soft and loud».

See also[edit]

Wikimedia Commons has media related to Oxymoron.

- Auto-antonym

- Colorless green ideas sleep furiously

- Meinong’s jungle

- Paradox

- Performative contradiction

- Principle of contradiction

- Self-refuting idea

- Tautology (rhetoric)

References[edit]

- ^ Lewis, Charlton T.; Short, Charles (1879). «A Latin Dictionary». Oxford: Clarendon Press. Retrieved 27 October 2015.

acutely silly: oxymora verba, expressions which at first sight appear absurd, but which contain a concealed point; so especially of such apparently contradictory assertions as: cum tacent clamant, etc.

- ^ Jebb, Sir Richard C. (1900). «Sophocles, Oedipus at Colonus«. Sophocles: The Plays and Fragments, with critical notes, commentary, and translation in English prose. Part III: The Antigone. Cambridge: Cambridge University Press. p. 567.

The phrase is an ‘ὀξύμωρον’ (a paradox with a point).

- ^ «A figure of speech in which a pair of opposed or markedly contradictory terms are placed in conjunction for emphasis» OED

- ^ Honoratus on Aeneid 7.295, num capti potuere capi (in the voice of Juno) «Could captured slaves not be enslaved again?» (William 1910): capti potuere capi, cum felle dictum est: nam si hoc removeas, erit oxymorum. «the captured can be captured: said with bitterness, for if you were to remove that, it would be oxymorum.» see H. Klingenberg in Birkmann et al. (ed.), FS Werner, de Gruyter (1997), p. 143.

- ^ ὀξύς in Liddell, Henry George; Scott, Robert (1940) A Greek–English Lexicon, revised and augmented throughout by Jones, Sir Henry Stuart, with the assistance of McKenzie, Roderick. Oxford: Clarendon Press. In the Perseus Digital Library, Tufts University. Retrieved 2013-02-26.

- ^ μωρός in Liddell and Scott. Retrieved 2013-02-26.

- ^ ὀξύμωρος in Liddell and Scott. Retrieved 2013-02-26. «Pointedly foolish: a witty saying, the more pointed from being paradoxical or seemingly absurd.»

- ^ «oxymoron |accessdate 26 February 2013». Oxford English Dictionary.

- ^ a b c Richard Lederer, «Oxymoronology» in Word Ways: The Journal of Recreational Linguistics (1990), online version: fun-with-words.com.

- ^ «closely related to hysteron proteron, it shouldn’t be ass backward, which is the proper arrangement of one’s anatomy, to describe things all turned around. For that state of disarray the expression should be ass frontward.»

Richard Lederer, Amazing Words (2012), p. 107. - ^ Shakespeare, William. «Act 1, Scene 1». Romeo and Juliet.

- ^ «Poverte is hate[fu]l good», glossed Secundus philosophus: paupertas odibile bonum; the saying is recorded by Vincent of Beauvais as attributed to Secundus the Silent (also referenced in Piers Plowman).

Walter William Skeat (ed.), Notes on the Canterbury Tales (Complete Works of Geoffrey Chaucer vol. 5, 1894), p. 321. - ^ Epithalamion (1595), of feminine virtue, echoed by Milton as «modest pride». Joshua Scodel, Excess and the Mean in Early Modern English Literature (2009), p. 267.

- ^ Devotions Upon Emergent Occasions, (1624)

- ^ Epistle to Dr Arbuthnot (1734)

- ^ Idylls of the King: «And faith unfaithful kept him falsely true.»

- ^ The Lesson of the Master (1888)

- ^ Geneviève Hily-Mane

, Le style de Ernest Hemingway: la plume et le masque (1983), p. 169. - ^ see e.g. Adam Roberts, ^The Riddles of The Hobbit (2013), p. 164f; J.R. Holmes in J.R.R. Tolkien Encyclopedia (2007), p. 53. It has been suggested that the actual etymology of the Tolkien surname is more likely from the village of Tolkynen in Rastenburg, East Prussia. M. Mechow, Deutsche Familiennamen preussischer Herkunft (1994), p. 99.

- ^ «Hosted for 33 years by the conservative intellectual William F. Buckley Jr., the show [Firing Line taped its final installment [… in 1999.] The show was spawned in the earnest mid-’60s, before popular culture swallowed up the middlebrow and ‘educational TV’ became a comical oxymoron.» Time Volume 154, Issues 18-27 (1999), p. 126.

- ^ According to Wills, Buckley has «poisoned the general currency» of the word oxymoron by using it as just a «fancier word for ‘contradiction’», when he said that «an intelligent liberal is an oxymoron». Wills argues that use of the term «oxymoron» should remain reserved for the conscious use of contradiction to express something that is «surprisingly true». «Wills watching by Michael McDonald». The New Criterion. Retrieved 27 March 2012. ««Daredevil» — Garry Wills». The Atlantic. 1 July 2009. Retrieved 27 March 2012. However, the usage of «oxymoron» for «contradiction» is recorded by the OED from the year 1902 onward.

- ^ «Saturday Night Live transcripts.» Season 1, Episode 1. 11 October 1975. http://snltranscripts.jt.org/75/75acarlin2.phtml.

- ^ Discussed by L. Coltheart in Moira Gatens, Alison Mackinnon (eds.), Gender and Institutions: Welfare, Work and Citizenship (1998), p. 131, but already alluded to in 1939 by John Dover Wilson in his edition of William Shakespeare’s King Richard II (p. 193), in reference to the line The King of Heaven forbid our lord the king / Should so with civil and uncivil arms Be rushed upon! :»A quibbling oxymoron: ‘civil’ refers to civil war; ‘uncivil’ = barbarous».

- ^ «This opened up an oxymoron too dreadful to contemplate: affordable caviar» (The Guardian, 1993).

- ^ Lisa Marie Meier, A Treasury of Email Humor, Volume 1 (2000), p. 45.

- Shen, Yeshayahu (1987). «On the structure and understanding of poetic oxymoron». Poetics Today. 8 (1): 105–122. doi:10.2307/1773004. JSTOR 1773004.

External links[edit]

Look up oxymoron in Wiktionary, the free dictionary.

- oxymoronlist.com

- Oxymoron Examples in Literature

From Wikipedia, the free encyclopedia

Oxymorons are acutely silly words that communicate contradiction.

An oxymoron (plurals: oxymorons and oxymora) is a figure of speech that juxtaposes concepts with opposite meanings within a word or in a phrase that is a self-contradiction. As a rhetorical device, an oxymoron illustrates a point to communicate and reveal a paradox.[1][2] A general meaning of «contradiction in terms» is recorded by the 1902 edition of the Oxford English Dictionary.[3]

The term oxymoron is first recorded as Latinized Greek oxymōrum, in Maurus Servius Honoratus (c. AD 400);[4] it is derived from the Greek word ὀξύς oksús «sharp, keen, pointed»[5] and μωρός mōros «dull, stupid, foolish»;[6] as it were, «sharp-dull», «keenly stupid», or «pointedly foolish».[7] The word oxymoron is autological, i.e. it is itself an example of an oxymoron. The Greek compound word ὀξύμωρον oksýmōron, which would correspond to the Latin formation, does not seem to appear in any known Ancient Greek works prior to the formation of the Latin term.[8]

Types and examples[edit]

Oxymorons in the narrow sense are a rhetorical device used deliberately by the speaker, and intended to be understood as such by the listener.

In a more extended sense, the term «oxymoron» has also been applied to inadvertent or incidental contradictions, as in the case of «dead metaphors» («barely clothed» or «terribly good»). Lederer (1990), in the spirit of «recreational linguistics», goes as far as to construct «logological oxymorons»[jargon] such as reading the word nook composed of «no» and «ok» or the surname Noyes as composed of «no» plus «yes», or far-fetched punning such as «divorce court», «U.S. Army Intelligence» or «press release».[9]

There are a number of single-word oxymorons built from «dependent morphemes»[9] (i.e. no longer a productive compound in English, but loaned as a compound from a different language), as with pre-posterous (lit. «with the hinder part before», compare hysteron proteron, «upside-down», «head over heels», «ass-backwards» etc.)[10] or sopho-more (an artificial Greek compound, lit. «wise-foolish»).

The most common form of oxymoron involves an adjective–noun combination of two words, but they can also be devised in the meaning of sentences or phrases.

One classic example of the use of oxymorons in English literature can be found in this example from Shakespeare’s Romeo and Juliet, where Romeo strings together thirteen in a row:

O brawling love! O loving hate!

O anything of nothing first create!

O heavy lightness, serious vanity!

Misshapen chaos of well-seeming forms!

Feather of lead, bright smoke, cold fire, sick health!

Still-waking sleep, that is not what it is!

This love feel I, that feel no love in this.[11]

Other examples from English-language literature include:

«hateful good» (Chaucer, translating odibile bonum)[12]

«proud humility» (Spenser),[13]

«darkness visible» (Milton),

«beggarly riches» (John Donne),[14]

«damn with faint praise» (Pope),[15]

«expressive silence» (Thomson, echoing Cicero’s Latin: cum tacent clamant, lit. ‘when they are silent, they cry out’),

«melancholy merriment» (Byron),

«faith unfaithful», «falsely true» (Tennyson),[16]

«conventionally unconventional», «tortuous spontaneity» (Henry James)[17]

«delighted sorrow», «loyal treachery», «scalding coolness» (Hemingway).[18]

In literary contexts, the author does not usually signal the use of an oxymoron, but in rhetorical usage, it has become common practice to advertise the use of an oxymoron explicitly to clarify the argument, as in:

- «Voltaire […] we might call, by an oxymoron which has plenty of truth in it, an ‘Epicurean pessimist.’» (Quarterly Review vol. 170 (1890), p. 289)

In this example, «Epicurean pessimist» would be recognized as an oxymoron in any case, as the core tenet of Epicureanism is equanimity (which would preclude any sort of pessimist outlook). However, the explicit advertisement of the use of oxymorons opened up a sliding scale of less than obvious construction, ending in the «opinion oxymorons» such as «business ethics».

J. R. R. Tolkien interpreted his own surname as derived from the Low German equivalent of dull-keen (High German toll-kühn) which would be a literal equivalent of Greek oxy-moron.[19]

«Comical oxymoron»[edit]

«Comical oxymoron» is a term for the claim, for comical effect, that a certain phrase or expression is an oxymoron (called «opinion oxymorons» by Lederer (1990)[9]).

The humour derives from implying that an assumption (which might otherwise be expected to be controversial or at least non-evident) is so obvious as to be part of the lexicon.

An example of such a «comical oxymoron» is «educational television»: the humour derives entirely from the claim that it is an oxymoron by the implication that «television» is so trivial as to be inherently incompatible with «education».[20]

In a 2009 article called «Daredevil», Garry Wills accused William F. Buckley of popularising this trend, based on the success of the latter’s claim that «an intelligent liberal is an oxymoron.»[21]

Examples popularized by comedian George Carlin in 1975 include «military intelligence» (a play on the lexical meanings of the term «intelligence», implying that «military» inherently excludes the presence of «intelligence») and «business ethics» (similarly implying that the mutual exclusion of the two terms is evident or commonly understood rather than the partisan anti-corporate position).[22]

Similarly, the term «civil war» is sometimes jokingly referred to as an «oxymoron» (punning on the lexical meanings of the word «civil»).[23]

Other examples include «honest politician», «act naturally», «affordable caviar» (1993),[24] «happily married» and «Microsoft Works» (2000).[25]

Antonym pairs[edit]

Listing of antonyms, such as «good and evil», «male and female», «great and small», etc., does not create oxymorons, as it is not implied that any given object has the two opposing properties simultaneously.

In some languages, it is not necessary to place a conjunction like and between the two antonyms; such compounds (not necessarily of antonyms) are known as dvandvas (a term taken from Sanskrit grammar).

For example, in Chinese, compounds like 男女 (man and woman, male and female, gender), 陰陽 (yin and yang), 善惡 (good and evil, morality) are used to indicate couples, ranges, or the trait that these are extremes of.

The Italian pianoforte or fortepiano is an example from a Western language; the term is short for gravicembalo col piano e forte, as it were «harpiscord with a range of different volumes», implying that it is possible to play both soft and loud (as well as intermediate) notes, not that the sound produced is somehow simultaneously «soft and loud».

See also[edit]

Wikimedia Commons has media related to Oxymoron.

- Auto-antonym

- Colorless green ideas sleep furiously

- Meinong’s jungle

- Paradox

- Performative contradiction

- Principle of contradiction

- Self-refuting idea

- Tautology (rhetoric)

References[edit]

- ^ Lewis, Charlton T.; Short, Charles (1879). «A Latin Dictionary». Oxford: Clarendon Press. Retrieved 27 October 2015.

acutely silly: oxymora verba, expressions which at first sight appear absurd, but which contain a concealed point; so especially of such apparently contradictory assertions as: cum tacent clamant, etc.

- ^ Jebb, Sir Richard C. (1900). «Sophocles, Oedipus at Colonus«. Sophocles: The Plays and Fragments, with critical notes, commentary, and translation in English prose. Part III: The Antigone. Cambridge: Cambridge University Press. p. 567.

The phrase is an ‘ὀξύμωρον’ (a paradox with a point).

- ^ «A figure of speech in which a pair of opposed or markedly contradictory terms are placed in conjunction for emphasis» OED

- ^ Honoratus on Aeneid 7.295, num capti potuere capi (in the voice of Juno) «Could captured slaves not be enslaved again?» (William 1910): capti potuere capi, cum felle dictum est: nam si hoc removeas, erit oxymorum. «the captured can be captured: said with bitterness, for if you were to remove that, it would be oxymorum.» see H. Klingenberg in Birkmann et al. (ed.), FS Werner, de Gruyter (1997), p. 143.

- ^ ὀξύς in Liddell, Henry George; Scott, Robert (1940) A Greek–English Lexicon, revised and augmented throughout by Jones, Sir Henry Stuart, with the assistance of McKenzie, Roderick. Oxford: Clarendon Press. In the Perseus Digital Library, Tufts University. Retrieved 2013-02-26.

- ^ μωρός in Liddell and Scott. Retrieved 2013-02-26.

- ^ ὀξύμωρος in Liddell and Scott. Retrieved 2013-02-26. «Pointedly foolish: a witty saying, the more pointed from being paradoxical or seemingly absurd.»

- ^ «oxymoron |accessdate 26 February 2013». Oxford English Dictionary.

- ^ a b c Richard Lederer, «Oxymoronology» in Word Ways: The Journal of Recreational Linguistics (1990), online version: fun-with-words.com.

- ^ «closely related to hysteron proteron, it shouldn’t be ass backward, which is the proper arrangement of one’s anatomy, to describe things all turned around. For that state of disarray the expression should be ass frontward.»

Richard Lederer, Amazing Words (2012), p. 107. - ^ Shakespeare, William. «Act 1, Scene 1». Romeo and Juliet.

- ^ «Poverte is hate[fu]l good», glossed Secundus philosophus: paupertas odibile bonum; the saying is recorded by Vincent of Beauvais as attributed to Secundus the Silent (also referenced in Piers Plowman).

Walter William Skeat (ed.), Notes on the Canterbury Tales (Complete Works of Geoffrey Chaucer vol. 5, 1894), p. 321. - ^ Epithalamion (1595), of feminine virtue, echoed by Milton as «modest pride». Joshua Scodel, Excess and the Mean in Early Modern English Literature (2009), p. 267.

- ^ Devotions Upon Emergent Occasions, (1624)

- ^ Epistle to Dr Arbuthnot (1734)

- ^ Idylls of the King: «And faith unfaithful kept him falsely true.»

- ^ The Lesson of the Master (1888)

- ^ Geneviève Hily-Mane

, Le style de Ernest Hemingway: la plume et le masque (1983), p. 169. - ^ see e.g. Adam Roberts, ^The Riddles of The Hobbit (2013), p. 164f; J.R. Holmes in J.R.R. Tolkien Encyclopedia (2007), p. 53. It has been suggested that the actual etymology of the Tolkien surname is more likely from the village of Tolkynen in Rastenburg, East Prussia. M. Mechow, Deutsche Familiennamen preussischer Herkunft (1994), p. 99.

- ^ «Hosted for 33 years by the conservative intellectual William F. Buckley Jr., the show [Firing Line taped its final installment [… in 1999.] The show was spawned in the earnest mid-’60s, before popular culture swallowed up the middlebrow and ‘educational TV’ became a comical oxymoron.» Time Volume 154, Issues 18-27 (1999), p. 126.

- ^ According to Wills, Buckley has «poisoned the general currency» of the word oxymoron by using it as just a «fancier word for ‘contradiction’», when he said that «an intelligent liberal is an oxymoron». Wills argues that use of the term «oxymoron» should remain reserved for the conscious use of contradiction to express something that is «surprisingly true». «Wills watching by Michael McDonald». The New Criterion. Retrieved 27 March 2012. ««Daredevil» — Garry Wills». The Atlantic. 1 July 2009. Retrieved 27 March 2012. However, the usage of «oxymoron» for «contradiction» is recorded by the OED from the year 1902 onward.

- ^ «Saturday Night Live transcripts.» Season 1, Episode 1. 11 October 1975. http://snltranscripts.jt.org/75/75acarlin2.phtml.

- ^ Discussed by L. Coltheart in Moira Gatens, Alison Mackinnon (eds.), Gender and Institutions: Welfare, Work and Citizenship (1998), p. 131, but already alluded to in 1939 by John Dover Wilson in his edition of William Shakespeare’s King Richard II (p. 193), in reference to the line The King of Heaven forbid our lord the king / Should so with civil and uncivil arms Be rushed upon! :»A quibbling oxymoron: ‘civil’ refers to civil war; ‘uncivil’ = barbarous».

- ^ «This opened up an oxymoron too dreadful to contemplate: affordable caviar» (The Guardian, 1993).

- ^ Lisa Marie Meier, A Treasury of Email Humor, Volume 1 (2000), p. 45.

- Shen, Yeshayahu (1987). «On the structure and understanding of poetic oxymoron». Poetics Today. 8 (1): 105–122. doi:10.2307/1773004. JSTOR 1773004.

External links[edit]

Look up oxymoron in Wiktionary, the free dictionary.

- oxymoronlist.com

- Oxymoron Examples in Literature

Оксюморон

Под

оксюмороном обычно понимается такое

сочетание атрибутивного характера, в

котором значение определения по смыслу

противоречит или логически исключает

значение определяемого. Например, sweet

sorrow,

nice

rascal,

low

skyscraper.

Члены такого атрибутивного сочетания