Причины ошибок: непосредственные, главные, способствующие

Непосредственные причины (не узнал, не обнаружил; забыл, не запомнил, не сумел восстановить; не понял, не предусмотрел, не обобщил, не сосредоточился, не собрался, не переключился, быстро устал).

Главные причины связаны с рабочим местом, организацией труда, подготовкой оператора, состоянием организма, психологической установкой, психическим состоянием организма.

Способствующие причины зависят от особенностей личности (характера, темперамента, коммутативных особенностей), состояния здоровья, внешних условий, профессионального отбора, обучения и тренировки.

Причины ошибок можно также классифицировать, используя

кибернетическую схему.

Ошибки:

— в ориентации (неполучение информации: отсутствие сигнала, слабый сигнал, множество одновременных сигналов);

-в принятии решения (неправильные решения: процесс анализа, переработки и осмысления информации был неверным, неадекватная оценка ситуации, неприспособленность к работе из-за недостатка знаний, опыта);

-в выполнении действий (неправильные действия: неадекватное расположение приборов, недостаточность внимания, усталость и т.д.).

Виды ошибок:

—ошибки проектирования;

—ошибки изготовления и ремонта;

—ошибки технического обслуживания в процессе эксплуатации;

—ошибки обращения;

—ошибки в организации рабочего места;

—ошибки в управлении коллективом.

Роль антропогенных опасностей в их общей совокупности – роль «спускового механизма» —

инициатора возникновения многих техногенных (автомобильная авария, приведшая к взрыву и пожару с непредсказуемыми последствиями), а иногда и естественных опасностей (строительство ЦКБ на оз. Байкал, проведение подземных испытаний ядерного оружия).

Характеристики деятельности человека оператора:

•быстродействие

•надежность

Критерием быстродействия является время решения задачи, т.е. время от момента реагирования оператора на поступивший сигнал до момента окончания управляющих воздействий (прямо пропорционально количеству преобразуемой человеком информации):

где: Toп a bH a H /Vоп

a – скрытое время реакции, т.е. промежуток времени от момента появления сигнала до реакции на него оператора и его значения находятся в пределах 0,2-0,6 с;

b – время переработки одной единицы информации (0,15-0,35 м); H – количество перерабатываемой информации; Vоп – средняя скорость переработки

информации (2 — 4 ед/с) или пропускная способность.

При оценке надежности системы «человек-машина», вероятность ее безотказной работы Р за период времени от t0 до t определяется как:

P t0,t Pò t0,t P0 t

где:

Рт(t0,t) – вероятность безотказной работы техники за время от t0 до t; Р0(t) – вероятность безошибочной работы оператора в течение времени t.

Правильный и обоснованный учет человеческого фактора на каждой из трех стадий развития системы «человек – машина» (проектирование, изготовление, эксплуатация) способствует достижению максимальной эффективности и безопасности.

Воздействие опасностей на человека и техносферу

Нормирование вредных факторов

ПДУ или ПДК – это максимальное значение фактора, которое, воздействуя на человека (изолировано или в сочетании с другими факторами), не вызывает у него и у его потомства биологических изменений, даже скрытых и временно компенсируемых, в том числе заболеваний, изменений реактивности, адаптационно-компенсаторных возможностей, иммунологических реакций, нарушений физиологических циклов, а также психологических нарушений (снижения интеллектуальных и эмоциональных способностей, умственной работоспособности).

77

Принципы установки ПДК и ПДУ для производственной и окружающей среды:

—приоритет медицинских и биологических показаний к установлению санитарных регламентов перед прочими подходами (технической достижимостью, экономическими требованиями).

—пороговость действия неблагоприятных факторов (в том числе химических соединений с мутагенным или канцерогенным эффектом действия, ионизирующего излучения);

—опережение разработки и внедрения профилактических мероприятий появления опасного и вредного фактора.

Параметры микроклимата и жизнедеятельность человека

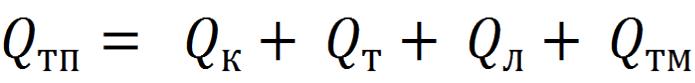

Теплообмен между человеком и окружающей средой осуществляется конвекций Qк, в результате омывания тела воздухом, теплопроводностью Qт, излучением на

окружающие поверхности Qл и в процессе тепломассообмена (Qтм = Qп + Qд), при испарении влаги, выводимой на поверхность кожи потовыми железами Qп, и при дыхании Qд:

В нормальных условиях при слабом движении воздуха человек в состоянии покоя теряет в результате радиации около 45 % всей вырабатываемой организмом тепловой энергии, конвекцией – до 30 % и испарением пота – до 25 %. При этом свыше 80 % тепла отдается через кожу, примерно 13 % через органы дыхания, около 5 % тепла расходуется на согревание принимаемой пищи, воды и вдыхаемого воздуха.

Qтп f (tос; w; ; B; Tоп; J).

79

Влияние параметров микроклимата на работоспособность человека

Высокая температура воздуха — быстрая утомляемость, перегрев организма, тепловой удар или профзаболевания.

Низкая температура – местное или общее охлаждение организма, простудные заболевания, обморожения.

Высокая относительная влажность (отношение содержания водяных паров в 1 м3 воздуха к их максимально возможному содержанию в этом же объеме) при высокой температуре – перегрев организма, при низкой –

переохлаждение организма.

Низкая относительная влажность – пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей работающего.

Подвижность воздуха – положительной проявляется при высоких температурах, но отрицательно при низких.

ООО

Учебный центр

«ПРОФЕССИОНАЛ»

Реферат

по дисциплине:

«ОСНОВЫ

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

По

теме:

«Что

такое «человеческий фактор»

как

причина возникновения опасной ситуации».

Исполнитель:

Дружинина

Светлана Анатольевна

Москва

2018

Содержание 2

Введение 3

1.

Факторы, способствующие

предрасположенности человека к несчастным случаям………………………………………………………..5

2.

Причины возникновения опасных

ситуаций……………………………..7

3.

Причины сознательного нарушения правил безопасности………………9

4.

Ошибки в работе, приводящие к опасным ситуациям, и

их причины…12

Заключение 13

Список

литературы………………………………………………………………………14

Введение.

Проблема защиты человека от опасностей в различных условиях его

обитания возникла одновременно с появлением на Земле первых людей, наших

далеких предков. На заре человечества людям угрожали опасные природные явления

и представители биологического мира. Однако с течением времени стали появляться

опасности, творцом которых стал сам человек.

Человек живет и действует в условиях постоянно изменяющихся

потенциальных опасностей. В настоящее время человек больше всего страдает

от своей деятельности, от им же созданных опасностей.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения,

смертность от несчастных случаев в наше время занимает третье место после

сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Однако если от этих

заболеваний умирают, главным образом, люди старшего возраста, то от несчастных

случаев гибнут преимущественно трудоспособные люди молодого и среднего

возраста. Так, статистика показывает, что у мужчин в возрасте от 15 до 36 лет

наиболее распространенной причиной смерти является несчастный случай. Зарубежные

эксперты в области безопасности труда подчеркивают эту же тенденцию. Генеральный

директор Английского королевского общества по предупреждению несчастных случаев

Б. Янг утверждает, что 80% всех травм происходит по прямой вине пострадавших. В

США с невнимательностью и ошибками рабочих связывают от 85% до 90% всех

травм.

Анализируя такую ситуацию, Ю.Щербатых в своей книге «Психология труда и кадрового

менеджмента» пишет: «Человека принято

считать виновником в несчастном случае только тогда, когда его действия (или

халатное бездействие) явились непосредственной причиной происшествия. Когда же

несчастный случай возникает вследствие поломки машины или инструмента, то считают,

что такое происшествие произошло по вине техники. А ведь нередко сам рабочий

производил подготовку, профилактику, проверку техники перед работой, и именно

его упущения явились причиной ее отказа. Поэтому подобные несчастные случаи,

строго говоря, следовало бы также относить за счет человеческого фактора».

Возникает вопрос: почему люди, которым от рождения присущ

инстинкт самосохранения, столь часто становятся виновниками своих травм? Ведь

если человек психически нормален, то он без повода никогда не станет стремиться

к травме.

1.

Факторы, способствующие

предрасположенности человека к несчастным случаям.

Согласно статистическим

данным, чаще всего виновником аварийной ситуации является человек, который в

силу разных причин не соблюдал правила техники безопасности.

На долю аварий по

техническим причинам приходится 10% случаев, по организационным до 6%, в

остальных случаях причиной послужил человеческий фактор.

Человеческий

фактор — устойчивое выражение, которым

обозначают психические способности человека как потенциальный и актуальный

источник (причину) информационных проблем, либо проблем управления техникой

(коллизий). Данное выражение используется чаще всего для объяснения причин

катастроф и аварий.

Существует огромное разнообразие факторов, которые могут приводить к

возникновению несчастных случаев. Основные

группы таких факторов приведены в приведенной ниже схеме.

1.

Это

могут быть биологические особенности работника (например, пониженный уровень

тироксина, вызывающий замедление реакции, или наоборот его повышение,

способствующий импульсивности и поспешности в поступках), или же функциональные

изменения в организме (сердечно – сосудистые заболевания, диабет, грипп).

Несчастный случай может быть вызван неопытностью работника и отсутствием

у него навыков и умений, необходимых для безаварийной работы. Авария может быть

также следствием утомления работника, которое проявилось в понижении

показателей его внимания и работоспособности после интенсивной или длительной

работы, а может быть спровоцирована стресс, который развился вследствие

неприятностей в личной жизни или конфликте с начальством.

Вопросы, связанные с проявлениями человеческого фактора, рассматриваются как

анализ человеческой надежности (АЧН), который включает определение

потенциальных источников человеческих ошибок на протяжении всего времени,

предшествующего аварии. Эти ошибки можно подразделить на ошибки, оплошности и

проявления злого умысла. В числе факторов, от которых зависит вероятность

совершения ошибок в работе, что определяет надежность работника, называются:

Ø

долговременные медицинские и

психофизиологические характеристики личности,

Ø

состояние здоровья,

Ø

тип темперамента,

Ø

скорость реакции и устойчивость к

негативным воздействиям,

Ø

характер человека и его способности,

Ø

сиюминутные медицинские и

психофизиологические характеристики личности, его состояние здоровья на данный

момент,

Ø

уровень образования и развития, культурный

уровень личности,

Ø

квалификация специалиста в области

выполняемых им работ,

Ø

морально-волевые качества человека,

Ø

комфортные условия работы,

Ø

качество нормативно-технических и

организационно-распорядительных документов (четкость изложения, однозначность

их понимания).

Необходимо иметь в виду, что

к человеческому фактору добавляются также причины, характерные

для кризисного состояния государства. Среди них:

Ø

разрыв хозяйственных связей,

Ø

падение технологической дисциплины,

Ø

снижение квалификации кадров,

Ø

прогрессирующий износ средств производства

и техники,

Ø

рост стрессовой нагрузки на граждан из-за

снижения жизненного уровня и политической нестабильности.

2.

Причины возникновения опасных

ситуаций.

В профессиональной деятельности стрессовые ситуации могут

создаваться динамичностью событий, необходимостью быстрого принятия решения,

рассогласованием между индивидуальными особенностями, ритмом и характером

деятельности.

Причины

возникновения опасных ситуаций и производственных травм, связанных с

человеческим фактором, можно разложить по различным уровням, а именно:

— уровень индивидуума

(врожденные или приобретенные временно или постоянно психические и

физиологические характеристики организма);

— уровень ближней среды

(условия труда, нарушение коллегиальных отношений, неудовлетворительный

инструктаж по безопасности труда, жилищные и материальные заботы и т.д.);

— уровень общества

(недостаточная информированность о профессиональных рисках и их последствиях,

изъяны в стратегии организации безопасного труда в отрасли или регионе и т.д.).

Любое опасное действие, как показали исследования, может

быть следствием одной или группы причин. Например, неправильная оценка

состояния обслуживаемой установки, может быть результатом недостатка

профессиональных знаний или болезненного состояния работника, или отсутствия

нужного времени для этой операции, или просто игнорирования работником

требований о проверке состояния установки. Обобщение материалов расследований

производственных несчастных случаев и аварий позволяет все многообразие

непосредственных причин опасных действий свести к 4-м группам (классам) причин:

А.

Не умеет — это означает, что работник не владеет

необходимыми для данной работы знаниями; не овладел соответствующими навыками,

методами, приемами, способами.

Б.

Не хочет, то есть работник умеет качественно и

безопасно выполнять данную работу (операцию), однако у него нет желания

соблюдать требования безопасности, иначе говоря, — нет мотивации, не развита

психологическая установка на соблюдение этих требований.

В.

Не может — это означает, что работник находится в

таком физическом или психологическом состоянии, что, несмотря на умение,

несмотря на желание, допускает опасное действие.

Г.

Не обеспечен. Работник не исполняет предписанное

действие из-за необеспечения его необходимыми условиями – инструментами,

материалами, приборами, информацией и т.д.

Первые три группы причин (А, Б, В) обусловлены индивидуальными и личностными

особенностями (качествами) работника. В целом, эти причины именуются

человеческим фактором.

Четвертая группа непосредственных причин является внешним по отношению к

работнику фактором, иначе говоря, – это производственная среда, в которой протекает

деятельность работника. Все четыре выделенные группы непосредственных причин

опасных действий, в свою очередь, следствие причин более высокого уровня,

который следует отнести к сфере организации и управления производством. Обычно

эти причины определяют как организационные.

Если в природе происходит само по себе какое-либо изменение, то необходимое

для этого количество действия — «наименьшее возможное». По этому же

принципу строится человеческое поведение. Если цели можно достичь разными

путями, то человек выбирает тот путь, который, по его представлению и опыту,

требует наименьшей затраты сил, и на избранном пути он расходует не больше

усилий, чем необходимо. Это стремление есть частный случай общего принципа

наименьшего действия. Именно по этой причине часто рабочие не используют

индивидуальные и коллективные средства защиты, пропускают операции, необходимые

для обеспечения безопасности, но не влияющие на получение конечного продукта,

выбирают более легкие, но и более опасные рабочие позы и движения. Появлению

стремления экономить силы за счет выбора опасного способа действия способствуют

недостатки в организации труда, техники и технологии. При обстоятельствах,

одинаковых для всех работающих, определяющее значение в формировании линии

поведения каждого человека имеют его индивидуальные качества, отражающие

совокупность социально-психологических и физиологических свойств. Они включают

тип нервной системы, темперамент, характер, особенности мышления, образование,

опыт, воспитание, здоровье и т.п.

3. Причины сознательного нарушения правил безопасности.

Широкий спектр свойств личности, социальных обстоятельств и

производственных условий труда формируют психологические причины сознательного

нарушения правил безопасной работы.

1. Экономия сил —

потребность, которая побуждает к действиям, направленным на сохранение

энергетических ресурсов. Поведение человека строится по принципу

«наименьшего действия».

2. Экономия времени —

стремление увеличить производительность труда для выполнения плана или личной

выгоды за счет увеличения темпа работы, пропуска отдельных операций, не

влияющих на конечный результат труда, но необходимых для обеспечения его

безопасности.

3. Адаптация к опасности или недооценка опасности и ее последствий

возникают в результате способности человека привыкать к явлениям, осваиваться с

ними. Основа фактора «недооценка опасности» — безнаказанность

физическая и социальная за совершение неправильных действий.

4. Самоутверждение в

глазах коллег, желание нравиться окружающим влекут за собой рискованные

действия, риск для таких — благородное дело.

5. Самоутверждение в

собственных глазах может быть причиной сознательного игнорирования безопасных

методов труда. Часто это объясняется врожденной неуверенностью в себе или

упреками каких-либо лиц, не связанных с конкретным производством.

6. Стремление следовать

групповым нормам трудового коллектива. Это происходит там, где нарушение правил

безопасности или технологического процесса поощряется молчаливо или

громогласно. Девиз производственной деятельности — «план любой

ценой». Выполнение правил безопасности в таких случаях может поставить человека

в положение «белой вороны».

7. Ориентация на идеалы.

Идеалами могут быть как примерные работники, так и нарушители.

8. Переоценка

собственного опыта приводит к тому, что, зная об опасности и ее последствиях,

человек рискует, думая, что его расторопность и опыт помогут быстро принять

меры для предотвращения аварии или несчастного случая.

9. Привычка работать с

нарушениями, перенесение привычек. Эти «качества» могут быть

приобретены на другой работе или вне работы.

10. Стрессовые состояния,

побуждающие человека к действиям, которые, по его убеждению, способны снять это

состояние или ослабить. Более сильная форма — эмоциональный шок. Человеком

движут чувства, а не разум.

11. Склонность к риску,

вкус к риску как личностная характеристика. В психической структуре некоторых

лиц имеется повышенная тенденция к рискован-ным действиям. Такие люди

испытывают удовольствие, «поставив все на карту».

12. Надситуативный риск

(бескорыстный, спонтанный, немотивированный, непрагматический, риск ради

риска). Явление состоит в том, что субъект, успешно осуществляя какие-либо

действия, как бы «вдруг» ставит перед собой цель, появление которой

не продиктовано ситуацией и прямо не вытекает из нее.

В каждом действии

человека выделяют три функциональные части: мотивационную, ориентировочную и

исполнительную. Нарушение в любой из этих частей влечет за собой нарушение

действия в целом. Человек нарушает правила, инструкции: либо он не хочет их

выполнять, либо он не знает, как это сделать, либо он не в состоянии это

сделать.

Таким образом, в

психологической классификации причин возникновения опасных ситуаций и

несчастных случаев можно выделить три класса.

—

Нарушение мотивационной части

действий. Проявляется в нежелании выполнять определенные действия (операции).

Нарушение может быть относительно постоянным (человек недооценивает опасность,

склонен к риску, отрицательно относится к трудовым и (или) техническим

регламентациям, безопасный труд не стимулируется и т.п.) и временным (человек в

состоянии депрессии, алкогольного опьянения).

—

Нарушение ориентировочной

части действий. Проявляется в незнании правил эксплуатации технических систем и

норм по безопасности труда и способов их выполнения.

—

Нарушение исполнительной

части. Проявляется в невыполнении правил (инструкций, предписаний, норм и т.д.)

вследствие несоответствия психических и физических возможностей человека

требованиям работы. Такое несоответствие, как и в случае с нарушением

мотивационной части действий, может быть постоянным (недостаточная координация,

плохая концентрация внимания, несоответствие роста габаритам обслуживаемого

оборудования и т.д.) и временным (переутомление, понижение трудоспособности,

ухудшение состояния здоровья, стресс, алкогольное опьянение).

4.

Ошибки в работе, приводящие к

опасным ситуациям, и их причины.

В случаях, когда опасные и неадекватные действия осуществляются осознанно,

умышленно, они классифицируются как нарушения. Если же человек не осознает, что

выполняет опасное действие, то это ошибка.

Причины ошибок бывают непосредственными (зависят от психологических

возможностей оператора — от его восприятия смысла задачи, возможности принять

решение и т.п.), главными (связаны с рабочим местом, организацией труда,

подготовкой оператора, психологическим состоянием оператора) и способствующими

(зависят от состояния здоровья оператора, внешних условий, обучения и т.п.).

Причины ошибок можно классифицировать следующим образом:

•

ошибки в ориентации (недополучение информации);

•

ошибки принятия решения;

•

ошибки выполнения действий.

Ошибки в ориентации наиболее распространены: в одном случае имеется необходимая

информация, но решение принято неправильно, и это может привести к несчастному

случаю; в другом случае информация и принятое решение могут быть правильными,

но ответное действие ошибочным.

Ошибки делятся также на обратимые (которые могут не привести к несчастному

случаю) и необратимые, на предсказуемые (которые предсказуемы и легко

устранимы) и систематические.

Выявлено,

что большинство ошибок человек совершает из-за неудовлетворительной конструкции

системы, с которой он работает. При их разработке необходимо учитывать особенности,

как человека, так и машины. Нельзя все случаи ошибок при эксплуатации машин

объяснять лишь халатностью работающего, необходим детальный анализ причинных

факторов.

Заключение.

Технические системы становятся взаимосвязанными только благодаря

наличию такого основного звена, как человек.

Можно утверждать, что там, где работает человек, появляются

ошибки. Они возникают независимо от уровня подготовки, квалификации или опыта.

Свойства человека ошибаться является функцией его психологического состояния.

Доказано, что человеческий

фактор является одним из первых в причинах реализации техногенных и

антропогенных аварий и катастроф, происшествий на транспорте. Необходимо вместе

с тем отметить, что человеческий фактор как таковой далеко не всегда является

единственной причиной аварий и катастроф.

Система «человек-машина» в своем развитии проходит три стадии:

проектирование, изготовление и эксплуатацию. Правильный и обоснованный учет человеческого

фактора в каждой из этих стадий способствует максимальной эффективности и

безотказности.

Для уменьшения человеческого фактора в реализации опасностей

необходимо предпринимать меры, направленные на мотивацию человека к выполнению

правил безопасности. Психологический

настрой на безопасное поведение и его стимулирование являются важными условиями

усиления мотивации к безопасному труду.

Список литературы.

1.

Безопасность

жизнедеятельности. Краткий конспект лекций. /Под ред. О.Н. Русака.- БЖД, 2002.

2. П.Э. Шлендер. Безопасность

жизнедеятельности: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Вузовский

учебник, 2008

3.

http://dvkuot.ru/index.php/artikul/227-bestrud

4.

http://maxpark.com/user/1092242589/content/1605126

5.

http://mirznanii.com/a/154305/chelovecheskiy-faktor-klyuchevoy-faktor-bezopasnogo-truda

Обновлено: 21.09.2023

В каждом действии человека психологи выделяют три функциональные части: мотивационную, ориентировочную и исполнительную. Нарушение любой из этих частей влечет за собой нарушение в целом. Человек нарушает правила, инструкции, либо он не хочет их выполнять, либо он не знает как это сделать, либо он не в состоянии это сделать.

Таким образом, в психологической классификации причин возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев можно выделить три класса:

Нарушение мотивационной части действий. Проявляется в нежелании выполнять определенные действия (операции). Нарушение может быть относительно постоянным (человек недооценивает опасность, склонен к риску, отрицательно относится к трудовым и техническим регламентациям, безопасный труд не стимулируется и т.п.) и временным (человек в состоянии депрессии, алкогольном опьянении).

Нарушение ориентировочной части действий. Проявляется в незнании правил эксплуатации технических систем и норм по безопасности труда и способов их выполнения.

Нарушение исполнительной части. Проявляется в невыполнении правил (инструкций, предписаний, норм) вследствие несоответствия психических состояний.

Психологические факторы отражают характер, возможности и способности человека. Мотивы человека: желание человека выполнить работу в срок. В 1-м случае – экономия сил, 2-м случае – экономия времени.

Психологические причины создания опасных ситуаций и производственных травм.В каждом действии человека психологи выделяют три функциональные части: мотивационную, ориентировочную и исполнительную. Нарушение в любой из этих частей влечёт за собой нарушение действий в целом. Человек нарушает правила, инструкции, либо он не хочет их выполнять, либо он не знает, как это сделать, либо он не в состоянии это сделать.

Таким образом, в психологической классификации причин возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев можно выделить три класса.

Нарушение мотивационной части действий. Проявляется в нежелании выполнять определённые действия (операции). Нарушение может быть относительно постоянным (человек недооценивает опасность, склонен к риску, отрицательно относится к трудовым и (или) техническим регламентациям, безопасный труд не стимулирует и т.п.) и временный (человек в состоянии депрессии, алкогольного опьянения).

Нарушение ориентировочной части действий. Проявляется в незнании правил эксплуатации технических систем и норм по безопасности труда и способов их выполнения.

Нарушение исполнительной части. Проявляется в невыполнении правил (инструкций, предписаний, норм и т.д.) вследствие несоответствия психических и физических возможностей человека требованиям работы.

Эта классификация представляет реальную возможность в соответствии с каждой группой причин возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев назначить группу профилактических мероприятий в каждой части: мотивационная часть -пропаганда и воспитание; ориентировочная — обучение, отработка навыков; исполнительная — профотбор, медицинское обследование.

Причины возникновения опасных ситуаций и производственных травм, связанных с человеческим фактором, можно расположить по следующим уровням:

— уровень индивидуума (врождённые или приобретённые временно или по

стоянно психические и физиологические характеристики организма);

— уровень ближней среды (условия труда, нарушение коллегиальных отноше

ний, неудовлетворительный инструктаж по безопасности труда, жилищные и мате

риальные заботы и т.д.);

— уровень общества (недостаточная информированность о профессиональных

рисках и последствиях от них, изъяны в стратегии организации безопасного труда в

отрасли или регионе и т.д.).

Производственная деятельность — процесс, в котором тесно переплелись факторы внешней среды и особенности человеческого организма.

Замечено, что травматизм имеет два пика: у молодых работников и у лиц, имеющих стаж более 10-15 лет.

Факторы молодости и недостатка профессионального опыта в начале освоения профессии обусловливают наивысший уровень травматизма в первый год работы. С ростом стажа число несчастных случаев, как правило, снижается.

Физическое окружение. Имеет свои специфические черты и факторы, которые влияют на человека в процессе трудовой деятельности. Основным в физическом окружении работника считается: шум, запах, вибрация и перемещение, освещение, климат, температура, окружающая среда на рабочем месте.

Психологические причины совершения ошибок.Классифицировать причины ошибок можно следующим образом:

— ошибки в ориентации (неполучение информации);

— ошибки принятия решения, т.е. принятие неправильного решения;

— ошибки выполнения действий, т.е. неправильные действия.

Поведение человека в аварийных ситуациях.В аварийных ситуациях эмоциональное состояние человека характеризуется повышенной напряжённостью (стрессом), сопровождающейся понижением работоспособности, координации движений и устойчивости психологических функций. Поведение человека в аварийных ситуациях подчиняется определённым фазовым закономерностям, наступающим в следующем порядке.

Гипермобилизация. При встрече с определённой опасностью у человека наступает мобилизация сил, когда все органы чувств находятся в напряжённом состоянии. При этом снижается точность движений, что может вызвать ошибки или неверные реакции.

Потеря ориентации — неверная оценка информации, искажение процесса контроля и оценки действительных причин ошибок.

Нарушение соотношения между основными и второстепенными действиями. Для выхода из аварийной ситуации необходимы чёткие действия, направленные на уменьшение или ликвидацию основной опасности, но при столкновении с трудностями у человека снижается внимание к главным в данной ситуации задачам, и он начинает заниматься мелочами.

Распад структуры операций — усиление ошибок предыдущей фазы, так как практически все технологические процессы или операции имеют определённый алгоритм. При этом нарушение последовательности операций, сосредоточение внимания человека-оператора на выполнение отдельной операции не способствует поиску выхода из аварийной ситуации.

Обострение оборонительных реакций и отказ. При наслоении трудностей и неудач человек начинает больше внимания уделять поискам искусственных оправданий, обвинению других участников в невыполнении своих обязанностей. При дальнейшем развитии наступает отказ и апатия.

Психологические причины создания опасных ситуаций и производственных травм.В каждом действии человека психологи выделяют три функциональные части: мотивационную, ориентировочную и исполнительную. Нарушение в любой из этих частей влечёт за собой нарушение действий в целом. Человек нарушает правила, инструкции, либо он не хочет их выполнять, либо он не знает, как это сделать, либо он не в состоянии это сделать.

Таким образом, в психологической классификации причин возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев можно выделить три класса.

Нарушение мотивационной части действий. Проявляется в нежелании выполнять определённые действия (операции). Нарушение может быть относительно постоянным (человек недооценивает опасность, склонен к риску, отрицательно относится к трудовым и (или) техническим регламентациям, безопасный труд не стимулирует и т.п.) и временный (человек в состоянии депрессии, алкогольного опьянения).

Нарушение ориентировочной части действий. Проявляется в незнании правил эксплуатации технических систем и норм по безопасности труда и способов их выполнения.

Нарушение исполнительной части. Проявляется в невыполнении правил (инструкций, предписаний, норм и т.д.) вследствие несоответствия психических и физических возможностей человека требованиям работы.

Эта классификация представляет реальную возможность в соответствии с каждой группой причин возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев назначить группу профилактических мероприятий в каждой части: мотивационная часть -пропаганда и воспитание; ориентировочная — обучение, отработка навыков; исполнительная — профотбор, медицинское обследование.

Причины возникновения опасных ситуаций и производственных травм, связанных с человеческим фактором, можно расположить по следующим уровням:

— уровень индивидуума (врождённые или приобретённые временно или по

стоянно психические и физиологические характеристики организма);

— уровень ближней среды (условия труда, нарушение коллегиальных отноше

ний, неудовлетворительный инструктаж по безопасности труда, жилищные и мате

риальные заботы и т.д.);

— уровень общества (недостаточная информированность о профессиональных

рисках и последствиях от них, изъяны в стратегии организации безопасного труда в

отрасли или регионе и т.д.).

Производственная деятельность — процесс, в котором тесно переплелись факторы внешней среды и особенности человеческого организма.

Замечено, что травматизм имеет два пика: у молодых работников и у лиц, имеющих стаж более 10-15 лет.

Факторы молодости и недостатка профессионального опыта в начале освоения профессии обусловливают наивысший уровень травматизма в первый год работы. С ростом стажа число несчастных случаев, как правило, снижается.

Физическое окружение. Имеет свои специфические черты и факторы, которые влияют на человека в процессе трудовой деятельности. Основным в физическом окружении работника считается: шум, запах, вибрация и перемещение, освещение, климат, температура, окружающая среда на рабочем месте.

Психологические причины совершения ошибок.Классифицировать причины ошибок можно следующим образом:

— ошибки в ориентации (неполучение информации);

— ошибки принятия решения, т.е. принятие неправильного решения;

— ошибки выполнения действий, т.е. неправильные действия.

Поведение человека в аварийных ситуациях.В аварийных ситуациях эмоциональное состояние человека характеризуется повышенной напряжённостью (стрессом), сопровождающейся понижением работоспособности, координации движений и устойчивости психологических функций. Поведение человека в аварийных ситуациях подчиняется определённым фазовым закономерностям, наступающим в следующем порядке.

Гипермобилизация. При встрече с определённой опасностью у человека наступает мобилизация сил, когда все органы чувств находятся в напряжённом состоянии. При этом снижается точность движений, что может вызвать ошибки или неверные реакции.

Потеря ориентации — неверная оценка информации, искажение процесса контроля и оценки действительных причин ошибок.

Нарушение соотношения между основными и второстепенными действиями. Для выхода из аварийной ситуации необходимы чёткие действия, направленные на уменьшение или ликвидацию основной опасности, но при столкновении с трудностями у человека снижается внимание к главным в данной ситуации задачам, и он начинает заниматься мелочами.

Распад структуры операций — усиление ошибок предыдущей фазы, так как практически все технологические процессы или операции имеют определённый алгоритм. При этом нарушение последовательности операций, сосредоточение внимания человека-оператора на выполнение отдельной операции не способствует поиску выхода из аварийной ситуации.

Обострение оборонительных реакций и отказ. При наслоении трудностей и неудач человек начинает больше внимания уделять поискам искусственных оправданий, обвинению других участников в невыполнении своих обязанностей. При дальнейшем развитии наступает отказ и апатия.

В каждом действии человека психологи выделяют три функциональные части: мотивационную, ориентировочную и исполнительную.

Нарушение в любой из этих частей влечет за собой нарушение действий в целом. Человек нарушает правила, инструкции либо когда он их не хочет выполнять, либо он не знает, как это сделать, либо он не в состоянии это сделать.

Таким образом, в психологической классификации причины возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев можно разделить на три класса:

1. Нарушение мотивационной части действий, которое проявляется в нежелании выполнять определенные действия (операции). Данное нарушение может быть относительно постоянным (человек недооценивает опасность, склонен к риску, отрицательно относится трудовым или техническим регламентациям, и когда безопасный труд не стимулируется ни материально, ни морально и т.д.) и временным (человек в состоянии депрессии, алкогольного или наркотического опьянения).

2. Нарушение ориентировочной части действий проявляется в незнании правил эксплуатации технических систем, норм по безопасности труда и способов их выполнения.

3. Нарушение исполнительной части проявляется в невыполнении правил (инструкций, предписаний, норм и т.д.) вследствие несоответствия психических и физических возможностей человека к требованиям работы. Такое несоответствие может быть постоянным (недостаточная координация, плохая концентрация внимания, несоответствие роста габаритам обслуживаемого оборудования и т.п.) и временным (переутомление, понижение трудоспособности, ухудшение состояния здоровья, стресс, алкогольное и наркотическое опьянение).

Данная классификация представляет в соответствии с каждой группой причин реальную возможность возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев, и назначить группу профилактических мероприятий в каждой части: мотивационной — пропаганда и воспитание; ориентировочной – обучение, отработка навыков; исполнительной – профессиональный отбор, медицинское обследование.

Причины возникновения опасных ситуаций и производственных травм, связанных с человеческим фактором, можно расположить по следующим уровням:

◙ уровень индивидуума (врожденные или приобретенные временно или постоянно психические и физические характеристики организма);

◙ уровень ближней среды (условия труда, нарушение коллегиальных отношений, неудовлетворительный инструктаж по безопасности труда, жилищные и материальные заботы и т.д.);

◙ уровень общества (недостаточная информированность о профессиональных рисках и последствиях от них, изъяны в стратегии организации безопасности труда в отрасли или регионе и т.д.).

Производственная деятельность – это процесс, в котором тесно переплелись факторы внешней среды и особенности человеческого организма.

Данные свойства включают в себя тип нервной системы, темперамент, характер, особенности мышления, образование, опыт, воспитание, здоровье и т.п. Тем не менее, широкий спектр в этой проблеме формируют в основном девять психологических причин сознательного нарушения правил безопасности работы.

1. Экономия сил – это такая потребность, которая побуждает к действиям, направленным на сохранение энергетических ресурсов человека.

2. Экономия времени – стремление увеличить производительность труда и тем самым повысить темп пропуска отдельных операций, не влияющих на конечный результат труда, но необходимые для обеспечения безопасности.

4. Самоутверждение в глазах коллег, то есть желание нравиться окружающим. Проявляются эти моменты рискованными действиями. Риск для таких людей дело не просто привычное, но и благородное.

5. Самоутверждение в собственных глазах, что является причиной сознательного игнорирования безопасных методов труда. Часто это объясняется врожденной неуверенностью в себе или упреками каких-либо лиц, не связанных с конкретным производством.

6. Переоценка собственного опыта приводит к тому, что, зная об опасности и её последствиях, человек рискует, думая, что его расторопность и опыт помогут или даже гарантируют возможность быстро принять меры для предотвращения аварии или несчастного случая, выскочить из опасной зоны и т.д.

8. Склонность к риску, вкус к риску как личностная характеристика.

Причины нарушения правил безопасности по сути своей направлены на одну цель: искать ближайшие допустимые и наиболее легкие пути удовлетворения возглавивших их потребностей.

Причинами травм могут являться нарушения правил и инструкций по безопасности, нежелание выполнять требования безопасности, неспособность их выполнить. В основе причин травматизма лежат психологические причины.

Психологические причины возникновения опасных ситуаций можно подразделить на несколько типов.

Психологические причины возникновения опасных ситуаций и способы их устранения

1. Нарушение мотивационной части действий человека, которое проявляется в нежелании действия, обеспечивающего безопасность. Эти нарушения возникают, если человек недооценивает опасность, склонен к риску, критически относится к техническим рекомендациям, обеспечивающим безопасность. Причины этих нарушений действуют, как правило, в течение длительного времени или постоянно, если не принять специальных мер для их устранения.

Нарушения мотивационной части действий могут иметь временный характер, связанный, например, с состоянием депрессии или алкогольного опьянения.

2. Нарушение ориентировочной части действий человека, которое проявляется в незнании норм и способов обеспечения безопасности, правил эксплуатации оборудования.

3. Нарушение исполнительской части действий человека, которое проявляется в невыполнении правил и инструкций по безопасности из-за несоответствия психофизических возможностей человека (недостаточная координация движения и скорость двигательных реакций, плохое зрение, несоответствие роста габаритам оборудования и т. д.) требованиям данной работы.

Такое подразделение психофизиологических (психофизических) причин позволяет наметить основные способы их устранения.

Для устранения причин мотивационной части необходимо осуществлять пропаганду, воспитание и образование в области безопасности.

Для устранения причин ориентировочной части – обучение, отработку навыков и приемов безопасных действий.

Для устранения причин исполнительской части – профессиональный отбор, периодические медицинские освидетельствования, особенно для сложных, ответственных и опасных видов трудовой деятельности.

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Психологические причины возникновения опасных ситуаций 1. Презентация на заданную тему содержит 37 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас — поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

Ошибки принятия решения В процессе принятия решения происходит сравнение нескольких вариантов. Каждый вариант можно характеризовать двумя главными показателями: его эффективностью и степенью трудности. Под эффективностью понимается достижение объективно наилучших результатов Под трудностью понимается то усилие, то напряжение и затраты сил, которые необходимы для использования этого варианта.

При выборе варианта решения обычно используются При выборе варианта решения обычно используются Два общих принципа: 1. Подведение ситуации под какое-то определенное правило и применение его для нахождения лучшего варианта (алгоритмический принцип); 2. Применение эвристик — некоторых общих принципов, облегчающих интуитивный поиск лучшего варианта, способствующих такому поиску, но не гарантирующих его успех.

Алгоритмический принцип выбора решения чаще используется в четко определенных задачах, более типичных для технических систем; Алгоритмический принцип выбора решения чаще используется в четко определенных задачах, более типичных для технических систем; Эвристики же оказываются основным принципом решения нечетко определенных задач, более характерных для организационных систем управления.

Стратегии при выборе решения Близорукая — ее цель достичь наибольших выгод в данном решении; Перспективная – ее цель промежуточным решением оптимизировать последующие результаты решений.

Если в прошлом у человека возникали задачи и их удавалось успешно решать одним и тем же способом, то у него может возникнуть ассоциативная связь между данной особенностью задачи и вариантом ее решения. Если в прошлом у человека возникали задачи и их удавалось успешно решать одним и тем же способом, то у него может возникнуть ассоциативная связь между данной особенностью задачи и вариантом ее решения. Обнаружив в задаче известную особенность, человек без какого-либо анализа задачи выбирает решение, закрепленное в ассоциации и кажущееся ему наиболее подходящим, а фактически — неверное.

Наиболее часто возникают ошибки принятия решения в ситуациях, которым сопутствует тревога за результат Наиболее часто возникают ошибки принятия решения в ситуациях, которым сопутствует тревога за результат В ситуациях с высоким уровнем неопределенности

В ситуации высокой тревоги за выполнение задания операторы стремятся быстрее завершить его В ситуации высокой тревоги за выполнение задания операторы стремятся быстрее завершить его Операторы склонны игнорировать новые данные о задаче и те варианты, которые требуют дополнительного обсуждения и задерживают выполнение задания.

Психическая адаптация к опасной ситуации В процессе адаптации имеется несколько этапов: первый – подготовительный; второй — стартового психического напряжения; третий — острых психических реакций входа; четвертый – переадаптации; пятый — завершающего психического напряжения; шестой — острых психических реакций выхода; седьмой — реадаптации

Этап переадаптации при определенных обстоятельствах может сменяться этапом глубоких психических изменений. Этап переадаптации при определенных обстоятельствах может сменяться этапом глубоких психических изменений. Между этими двумя этапами имеется промежуточный — этап неустойчивой психической деятельности.

На силу и стойкость установок влияют следующие факторы: Частота подкреплений в прошлом (имеются в виду встречи индивида с событием не только на практике, но и при обучении, на тренажере, и.т.д.) Число конкурирующих гипотез о событии (если несколько аварийных ситуаций начинаются одинаково и должны опознаваться по одним и тем же признакам, то распознавание того, какая из них имеет место, будет затруднено) Мотивационная поддержка (осознание причастности к тяжелой и опасной аварии потребует значительных усилий)

Согласие с группой Согласие с группой Более сильна установка, о которой существует согласие в значимой для человека группе. Наличие согласия в группе говорит о наличии разделяемой группой установки, т.е. о готовности к той или иной ситуации целой группы людей.

Индивидуальный настрой человека События, имеющие для человека высокую значимость — тревожность, уже при самой незначительной возможности их реализации представляются ему более частыми и опасными. Оптимистически настроенный человек, обычно занижает неопределенность задач, т.е. считает их менее сложными, чем они есть. Оптимист, недооценивший сложность задачи, способен пренебречь использованием дополнительной информации и скорее, чем пессимист, принять ошибочное решение. песссимист

Стартовое психическое напряжение Психическая напряженность на 2 этапе для разных видов деятельности, связанных с угрозой для жизни, отличается лишь степенью своей выраженности. Одним из субъективных компонентов стартового психического напряжения является переживание страха — эмоциональной реакции на неопределенность исхода ожидаемого события. Интенсивность его изменяется в зависимости от значимости угрозы (опасение, боязнь, испуг, ужас)

Острые психические реакции входа При смене н.у. — экстремальными этап стартового психического напряжения сменяется этапом острых психических реакций входа (от 3-5 мин до нескольких суток). Столкновение с опасностью вызывает у человека сложные психические состояния — от эмоционального напряжения до радостного ликования и двигательного возбуждения при благополучном исходе. Сразу после входа в экстремальную ситуацию наблюдается снижение эмоционального напряжения, т.к. столкновение с опасностью снимает неопределенность и начинается расслабление.

Острые психические реакции выхода начинается сразу же после того, как человек из сложной, опасной обстановки попадает в обычные условия существования При длительном пребывании в измененных условиях ряд автоматизмов, выработанных в обычной обстановке забывается. Этап выхода характеризуется утратой стереотипов, выработанных в измененных условиях, и восстановлением прежних.

Механизмы положительных эмоциональных сдвигов при выходе из экстремальной ситуации подобны в случаях входа. Механизмы положительных эмоциональных сдвигов при выходе из экстремальной ситуации подобны в случаях входа. При разрешении ситуации благополучно, сила и яркость положительных эмоций превосходят положительные эмоциональные сдвиги при входе

Психическая переадаптация и завершающее психическое напряжение Рассогласование между возможностями человека и требованиями экстремальной ситуации требует перестройки прежних отношений к миру и самому себе, изменения критериев деятельности. Процесс преодоления возникших трудностей, восстановления душевного равновесия называется переадаптацией. Формируются новые функциональные структуры в ЦНС, происходит выработка защитных механизмов, обеспечивающих реакции на э.у.

Этапы неустойчивой психической деятельности и глубоких психических изменений При длительном и интенсивном воздействии психотравмирующих факторов, при психологической неподготовленности, слабом типе высшей нервной деятельности и других обстоятельствах этап устойчивой переадаптации может смениться этапом неустойчивой психической деятельности.

В Э.У. в психическом статусе человека наблюдаются следующие изменения: В Э.У. в психическом статусе человека наблюдаются следующие изменения: снижение настроения (апатия, заторможенность), сменяющееся эйфорией, раздражительностью, вспыльчивостью, нарушениями сна; нарушения способности сосредоточиться, т.е. ослабление внимания; снижение умственной работоспособности и ухудшение процессов памяти; Все эти симптомы свидетельствуют об астеническом синдроме (истощении нервной системы).

Необычные психические состояния К психологическим феноменам, характерным для экстремальных ситуаций, относятся например доминантные (господствующие) идеи В процессе формирования идеи умозаключение начинает доминировать в психической деятельности, дополняется различными подробностями, сопровождается развитием чрезмерного эмоционального напряжения Доминирующие идеи оказывают заметное отрицательное влияние на поведение и работоспособность человека

При неблагоприятных обстоятельствах необычные психические состояния сменяются глубокими психическими нарушениями, что означает переход в новое качество – болезнь (психопатология). При неблагоприятных обстоятельствах необычные психические состояния сменяются глубокими психическими нарушениями, что означает переход в новое качество – болезнь (психопатология). Например, хронический невроз навязчивых состояний, который формируется медленно и проявляется в навязчивых страхах (фобиях). Измененная афферентация в экстремальной ситуации способствует развитию депрессии и появлению бредовых идей.

Реадаптация По своим психофизиологическим механизмам этот этап имеет много общего с этапом переадаптации. Происходит восстановление прежней системы отношений, а иногда и координации движений, адекватных для обычных условий деятельности. Трудности, связанные с реадаптацией, и ее продолжительность тем больше, чем длительнее срок пребывания в э.у. (морякам для полной реадаптации к береговым условиям требуется 55-65 дней).

Факторы, влияющие на успех реадаптации является глубина переживаний обстоятельств экстремальной ситуации (обычно переживания длятся не более 1 месяца). Исключение — посттравматический синдром, который характеризуется функциональными расстройствами или продолжительными проявлениями симптомов, возникших в результате экстремальной ситуации (НС). Он имеет тенденцию не исчезать со временем, а становиться все более выраженным и проявляться на фоне общего внешнего благополучия человека.

Формы проявления ПТС 1. Постоянное возвращение человека к переживаниям, связанным с травмировавшим его психику событием. Признаки: навязчивые, повторяющиеся воспоминания о пережитом, которые вызывают неприятные эмоциональные переживания;

постоянно повторяющиеся сны и ночные кошмары, связанные с травмировавшим событием и вызывающие неприятные переживания; постоянно повторяющиеся сны и ночные кошмары, связанные с травмировавшим событием и вызывающие неприятные переживания; внезапное (как удар, вспышка молнии) немотивированное внешними обстоятельствами воскрешение в памяти различных аспектов травмировавших событий, т.н. флэшбэк;

Повышенный уровень возбудимости, появившийся после травмы. Повышенный уровень возбудимости, появившийся после травмы. Признаки: нарушение сна; повышенная раздражительность или вспышки гнева; затруднения при необходимости сконцентрировать внимание, рассеянность; гипертрофированная бдительность; гипертрофированная стартовая реакция (на внезапный стук, окрик и т.д.); Если перечисленные симптомы наблюдаются не менее месяца, переживаемое пострадавшим состояние следует считать патологическим.

Жертва НС сохраняет в памяти острое осознанное ощущение угрозы, которую таит его работа. Жертва НС сохраняет в памяти острое осознанное ощущение угрозы, которую таит его работа. Пострадавший не в состоянии справится с возникшей тревогой, он сознательно или бессознательно ставит перед собой цель не возвращаться на работу, чтобы больше не рисковать.

Эффективными стратегиями преодоления состояния посттравматического стресса являются: Первая стратегия целенаправленное возвращение к воспоминаниям о травмирующем событии в целях его анализа; При выборе стратегии учитывается, что избегать воспоминаний о травме следует только до выхода из стрессового состояния, вызванного НС. Сознательное возвращение к воспоминаниям позволяет пройти путь от патологической фиксации на травмирующей ситуации до полного вытеснения её из сознания.

Вторая стратегия осознание человеком истинных причин и значения травматического события с точки зрения обычной жизни. Оценка травмирующей ситуации, позволяет осознать пострадавшему, что причина травмы носит внешний характер, лежит вне его личностных особенностей. Повышается вера в возможность сохранения собственного контроля за ситуацией. Центральная задача при этом – восстановление гармонии существующего мира, доброты окружающих, ценности собственной личности, т.к. именно эти оценки в наибольшей степени искажаются у жертв травматического стресса.

Читайте также:

- Карта профессиональной компетентности педагога доу

- Приказ об отмене кабинетной системы в школе в связи с карантином

- Современные олимпийские игры кратко по физкультуре 7 8 класс ответы

- Цифровая профориентация в школе опыт работы

- Лазерные навигационные системы кратко

Часто разные операторы аналогичные задания выполняют неодинаковыми действиями. Основные особенности личности и состояния организма человека, толкающие его к совершению ошибок„можно разделить на врожденные особенности и временные состояния. К врожденным особенностям относятся физиологические характеристики человека и его наследственности, в том числе органы чУвств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус), опорно-двигательная (мышечная сила, скорость движения, координация и т. п.) и психомоторная системы (рефлексы, реакции и т. д.), интеллект (уровень знаний, способность ориентироваться).

Временные состояния, такие как физическая и психологическая Усталость, приводящие к снижению внимания и мышечной силы, У~удшению состояния здоровья и работоспособности, способствуют возникновению ошибок. В качестве факторов, отвлекающих внимание, могут быть временные функциональные нарушения организма 93 (например, неожиданно появившаяся острая головная боль, головокружение, судорога мышцы и т. п.), временное переключение внимания на какое-то событие или предмет, не связанные с работой; утомление, внезапное внешнее воздействие (шум или яркая вспышка света). Причины ошибок подразделяют на непосредственные, главные и способствующие.

Непосредственные причины ошибок зависят от психологической структуры действий оператора (ошибки восприятия — не узнал„не обнаружил; ошибки памяти — забыл, не запомнил, не сумел восстановить; ошибки мышления — не понял, не предусмотрел, не обобщил; ошибки принятия решения, ответной реакции и т.

п.) и вида этих действий, т. е. от психологических закономерностей, определяющих оптимальную деятельность — несоответствие психическим возможностям переработки информации (объем или скорость поступления информации, отношение к порогу различения, малая длительность сигнала и т. д.) от недостатка навыка (стандартные действия при нестандартной ситуации) и структуры внимания (не сосредоточился, не собрался, не переключился, быстро устал). Главные причины связаны с рабочим местом, организацией труда, подготовкой оператора, состоянием организма, психологической установкой, психическим состоянием организма.

Способствующие причины зависят от особенностей личности (характера, темперамента, коммукативных особенностей), состояния здоровья, внешних условий, профессионального отбора, обучения и тренировки. Причины ошибок можно также классифицировать, используя кибернетическую схему. Это ошибки: — в ориентации (неполучение информации); — в принятии решения (неправильные решения); — в выполнении действий (неправильные действия). Ошибки в ориентации наиболее распространенные и возникают обычно из-за отсутствия сигнала, слабого сигнала или множества одновременных сигналов. Ошибки в принятии решения могут возникать и в том случае, когда получена вся необходимая достоверная информация и в достаточном объеме, но процесс анализа, переработки и осмысления ее был неверным, или из-за неадекватной оценки ситуации, неприспособленности к работе из-за недостатка знаний, опыта.

Иногда информация и принятое решение могут быть правильными, но ответное действие ошибочным. Неправильное действие може~г проявляться и в бездействии оператора в тот момент, когда его дейст- 94 вие необходимо (неспособность к действию, нарушение последовательности действий) или в неправильном выборе действий (неадекватное расположение приборов, недостаточность внимания, усталость и т. д.). Виды ошибок, допускаемых человеком на различных стадиях создания и использования технических систем, можно классифицировать следующим образом: — ошибки проектирования — обусловлены неудовлетворительным качеством проектирования. Например, управляющие устройства и индикаторы могут быть расположены настолько далеко друг от друга, что оператор будет испытывать затруднения при одновременном пользовании ими; — ошибки изготовления и ремонта — например, неправильной сварки, ‘неправильного выбора материала, изготовления изделия с отклонениями от конструкторской документации; — ошибки технического обслуживания в процессе эксплуатации вследствие недостаточной подготовленности обслуживающего персонала, неудовлетворительного оснащения необходимой аппаратурой и инструментами; — ошибки обращения возникают вследствие неудовлетворительного хранения изделий или их транспортировки с отклонениями от рекомендаций изготовителя; — ошибки в организации рабочего места — теснота рабочего помещения, повышенная температура, шум, недостаточная освещенность и т.

п.; — ошибки в управлении коллективом — недостаточное стимулирование специалистов, их психологическая несовместимость ит. и. Перечень допускаемых человеком типичных ошибок не может быть точным и неоспоримым, поскольку свойство человека ошибаться является функцией его психофизиологического состояния, а частота появления ошибок во многом определяется состоянием внешней среды и интенсивностью действующих нагрузок. При оценке роли антропогенных опасностей в их общей совокупности следует понимать, что во многих случаях они играют роль «спускового механизм໠— инициатора возникновения многих техногенных, а иногда и естественных опасностей. Так, неправильная оценка водителем дорожной ситуации может привести к потере Управления автомобилем, а затем и к взрыву и пожару последнего с непредсказуемыми последствиями. Решение о строительстве ЦБК на оз. Байкал привело в дальнейшем к техногенному загрязнению озера отходами комбината.

Принятие решений о проведении подземных 95 испытаний ядерного оружия может при их реализации привести к значительным изменениям в земной коре и стать инициатором зем- летрясений и т. д. Контрольные вопросы к главе 2 1. Перечислите естественные опасности. 2. Назовите причины поянления и роста техногенных опасностей в среде обитания. 3. Как возникают кислотные дожди? 4. Опишите явление, которое называют «парниковый эффект». 5. Какие вещества загрязняют гидросферу? 6.

Перечислите виды энергетических загрязнений техносферы. 7. Назовите причины возникновения и виды ошибок оператора. Глава 3 зоны с высокой совокупностью ОПАСНОСТЕЙ В ТЕХНОСФЕРЕ Зонами повышенной опасности в техносфере являются: индустриально развитые регионы, промышленные и селитебные зоны крупных городов: производственная среда объектов экономики; зоны воздействия стихийных природных явлений и техногенных аварий на объектах экономики и на транспорте.

В этих зонах на людей воздействуют, как правило, совокупности опасностей. 3.1. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА РЕГИОНОВ И КРУПНЫХ ГОРОДОВ По регионам России выбросы и сбросы загрязняющих веществ распределяются неравномерно. Ниже приведены данные по выбросам и сбросам в регионах России, % 96 Регион Северный Северо-Западный Калининградская область Центральный Центрально-Черноземный Волго-Вятский Поволжский Северо-Кавказский Доля выбросов 13,3 1,9 0,2 6,7 2,9 2,3 6,8 2,8 Доля сбросов 5,8 8,4 0,7 20,6 2,4 4,4 9,6 15,5 Регнвв уральский западно-Сибирский Восточно-Сибирский Дальневосточный Деля выбросов 22,6 17,4 10,2 4,9 Деля сбросов 12,0 6,0 9,3 5,3 Т а б л и ц а 3.1.

Города с наибольшим уровнем загрязнения атмосферяого воздуха в 2003 г. (извлечение) Город Вещества, определяющие уровень загрязнения атмосферного воздуха Город Вещества, опрелеяяю~пне уровень загрязнения атмосферного воздуха Формальдегид, диокснд серы, фенол Диоксид азота, формальдегид, взвешенные вещества, бенз(а)- пирен Диоксид азота, серо- углерод, бенз(а)пирен Бенз(а)пирен, формальаегид, акролеин Братск Норильск Екатеринбург Саратов Иркутск Формальдегид, бенз(а)пирен, диокс ид азота Сероуглерод, бенз(а)- пирен, формальдегид Фенол, формальде- ‘ гид, бенз(а)пирен Аммиак, формапьде-~ гид, бенз(а)пирен Сероуглерод, бена(а)- ‘ пирен, формальдегид Кемерово Краснодар Формальдегид, бенз(а)пирен, сероуг- лерод Липецк Череповец Магнитогорск 4-гслсв 97 Наибольшие загрязнения поступают в Уральский, Центральный, Северный, Восточно-Сибирский и Западно-Сибирский регионы. более полное представление о состоянии окружающей среды дают сведения о загрязнениях по отдельным городам и промышленным центрам.

Список городов с максимальными концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выше 10 ПДК в 2000 г. состоял из 40 городов, где проживают 23,3 млн чел. Практически все города с населением более 1 млн человек, а также Санкт-Петербург и Москва должны быть отнесены к 1 или П категории экологического неблагополучия, которые оцениваются как «наиболее высокое» и «очень высокое». Как правило, это крупные промышленные центры с такими отраслями производства, как металлургия, химия и нефтехимия (табл.

-

Причины и виды ошибок человека

Ошибка

– это результат действия, совершенного

не точно или неправильно, вопреки плану.

Ошибка определяется как невыполнение

поставленной задачи (или выполнение

человеком запрещенного действия),

которое может явиться причиной тяжелых

последствий – травмы, гибели людей,

повреждения оборудования или имущества,

нарушение нормального хода запланированных

операций. Ошибки по вине человека могут

происходить в различных сферах его

жизнедеятельности – в быту, в сфере

производственной деятельности,

чрезвычайных ситуациях, при общении

людей между собой, на отдыхе, во время

путешествий, при занятии спортом, при

управлении экономикой и иной государственной

деятельности.

Свойство

человека (оператора) ошибаться является

функцией его психологического состояния,

а интенсивность ошибок во многом зависит

от состояния внешней среды и действующих

нагрузок. Основные особенности личности

и состояние человека, толкающие его к

совершению ошибок, можно разделить на

врожденные особенности и временные

состояния.

К

врожденным особенностям относятся

физиологические характеристики человека

и его наследственности, в том числе

анализаторы слуха, зрения, обоняния,

вкуса, осязания; опорно-двигательная

система (мышечная сила, скорость движения,

координация и т.п.); психомоторная система

(рефлексы, реакции и т.п.); интеллект

(уровень знаний, способность

ориентироваться).

Временные

состояния, такие как физическая и

психологическая усталость, приводят к

снижению внимания и мышечной силы,

ухудшению состояния здоровья и

работоспособности, что способствует

возникновению ошибок. К факторам,

отвлекающим внимание, можно отнести

резкие временные нарушения каких-либо

функций организма (например, неожиданно

возникшая острая головная боль,

головокружение, судорога мышцы и т.п.);

временное переключение внимание на

какое-то событие или предмет, не связанные

с работой; утомление; неожиданное внешнее

воздействие (например, шум или вспышка

света).

Причины

ошибок можно разделить на непосредственные,

главные и способствующие. Непосредственные

ошибки зависят от психологической

структуры действий оператора (ошибки

восприятия – не узнал, не обнаружил;

ошибки памяти – забыл, не запомнил, не

сумел восстановить; ошибки мышления –

не понял, не предусмотрел, не обобщил;

ошибки принятия решения и т.п.) и вида

этих действий, т.е. от психологических

закономерностей, определяющих оптимальную

деятельность: несоответствие психическим

возможностям переработки информации

(объем или скорость поступления

информации, отношение к порогу различения,

малая длительность сигнала и т.д.);

недостатка навыка (стандартные действия

при нестандартной ситуации) и структуры

внимания

(не

сосредоточился, не собрался, не

переключился, быстро устал).

Главные

причины ошибок связаны с рабочим местом,

организацией труда, подготовкой

оператора, состоянием организма,

психологической установкой, психическим

состоянием организма.

Способствующие

причины ошибок зависят от особенностей

личности (характера, темперамента,

коммуникативных особенностей), состояния

здоровья, внешних условий, профессионального

отбора, обучения и тренировки.

Причины

ошибок можно классифицировать, используя

кибернетическую схему: ошибки в ориентации

(неполучение информации); ошибки в

принятии решения (неправильные решения);

ошибки в выполнении действий (неправильные

действия).

Ошибки

в ориентации наиболее распространенные

и возникают обычно из-за отсутствия

сигнала, из-за слабого сигнала, из-за

множества одновременных сигналов.

Ошибки

в принятии решения могут возникать,

когда получена вся необходимая,

достоверная информация и в достаточном

объеме, но процесс анализа, переработки

и осмысления ее был неверным; или из-за

неадекватной оценки ситуации;

неприспособленности к работе из-за

недостатка знаний, опыта.

Иногда

информация и принятое решение могут

быть правильными, но ответное действие

ошибочным. Неправильное действие может

проявляться и в бездействии оператора

в тот момент, когда его действие необходимо

(неспособность к действию, нарушение

последовательности действий), или в

неправильном выборе действий (неадекватное

расположение приборов, недостаточность

внимания, усталость и т.д.).

Виды

ошибок, допускаемых человеком на

различных стадиях создания и использования

технических систем, можно классифицировать

следующим

образом:

-

ошибки

проектирования обусловлены

неудовлетворительным качеством

проектирования. Например, управляющие

устройства и индикаторы могут быть

расположены настолько далеко друг от

друга, что оператор будет испытывать

затруднения при одновременном пользовании

ими;

-

ошибки

изготовления и ремонта, например,

неправильной сварки, неправильного

выбора материала, изготовления изделия

с отклонениями от конструкторской

документации; -

ошибки

технического обслуживания в процессе

эксплуатации вследствие недостаточной

подготовленности обслуживающего

персонала, неудовлетворительного

оснащения необходимой аппаратурой и

инструментами; -

ошибки

обращения возникают вследствие

неудовлетворительного хранения изделий

или их транспортировки с отклонениями

от рекомендаций изготовителя; -

ошибки

в организации рабочего места: теснота

рабочего помещения, повышенная

температура, шум, недостаточная

освещенность и т.п.; -

ошибки

в управлении коллективом: недостаточное

стимулирование специалистов, их

психологическая несовместимость и т.п

В

большинстве своем ошибки являются

результатом изменения самочувствия

работающего, что сказывается на его

надежности как управляющей системы.

Основные

причины ошибок, приводящие к травмам,

следующие:

-

усталость;

-

употребление

алкоголя; наркотиков и некоторых

лекарств; -

изменение погоды;

-

болезнь;

-

недостаточная

четкость и полнота инструкций по

безопасности труда; -

плохие производственные

отношения; -

стресс; материальные

и другие личные заботы; -

плохие условия

труда; -

несоответствие

индивидуальных психических качеств

человека требованиям трудовой

деятельности.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

В табл. 4.10 приведены возможные виды потенциальных ошибок, совершаемых операторами. Каждому виду ошибки присвоен гипотетаческий номер по классификатору. В результате ошибок персонала возможны аварии (пожары, взрывы, механические повреждения, выбросы токсичных химических веществ, проливы и т. д.), несчастные случаи (летальные исходы, травмы и т. д.), катастрофы (разные степейи повреждения организма и собственности), которые также могут быть классифицированы. Причины ошибок, вероятности ошибок, возможности исправления ошибок с гипотетической их классификацией даны в табл. 4.11–4.13. Следует иметь в виду, что в основу классификации причин ошибок положены внешние и внутренние факторы, так как факторы стресса могут носить и тот и другой характер. Вероятность ошибки оператора зависит от стажа работы и наличия стрессовых условий на рабочем месте. Опыт показывает, что оператор со стажем может совершать ошибки (рис. 4.15, а) и что вероятность ошибки оператора в зависимости от величины стресса также имеет оптимум (рис. 4.15, б).

|

|

|

|

Рис. 4.14. Схема взаимодействия химических веществ (пример) |

4.15 Характер изменения вероятности ошибки оператора в зависимости от: а – стажа работы (1 – начальный период; 2–оптимальная работа; 3– работа с большим стажем), б–величины стресса (1–малый стресс, 2– оптимальный стресс, 3–большой стресс) |

Таблица 4.10. Виды потенциальных ошибок и гипотетические номера по классификатору

|

Вид потенциальной ошибки |

Номер по классификатеру |

|

|

Пропуск действия |

Д1 |

|

|

Неправильное действие |

Д2 |

|

|

Действие в неправильном направлении |

ДЗ |

|

|

Много действий |

Д4 |

|

|

Мало действий |

Д5 |

|

|

Неправильные действия на правильную цель |

Д6 |

|

|

Правильные действия на неправильную цель |

Д7 |

|

|

Преждевременное действие |

Д8 |

|

|

Запоздалое действие |

Д9 |

|

|

Слишком длительное действие |

Д10 |

|

|

Слишком короткое действие |

Д11 |

|

|

Неправильный порядок действий |

Д12 |

|

|

Вредное дополнительное действие |

Д13 |

Таблица 4.11. Гипотетическая классификация причин ошибок

|

Действующие факторы |

Причины ошибок |

Номер по классификатору |

|

Внешние факторы |

Инструкции |

П1 |

|

Информация |

П2 |

|

|

Организация |

ПЗ |

|

|

Эргономика |

П4 |

|

|

Условия работы |

П5 |

|

|

Постановка цели |

П6 |

|

|

Внутренние факторы |

Опыт |

П7 |

|

Умение |

П8 |

|

|

Знания |

П9 |

|

|

Мотивация |

П10 |

|

|

Факторы стресса |

Психологическое напряжение |

П11 |

|

Физиологическое напряжение |

П12 |

Выбрав величину U, измеряющую последствия ошибки (например, число летальных исходов, денежный эквивалент и т. д.), и установив подходящую шкалу для измерений (например, (/= 1…10; 1….100 и т. д.), можно для сравнительной оценки рассчитать значения рисков

R=Poп(1-Pис)U,

где Роп и Рис – вероятность ошибки оператора и вероятность ее исправления.

Таблица 4.12. Гипотетический классификатор

ориентировочных значений вероятности ошибки оператора

|

Номер по классификатору |

Рутинная работа |

Наличие инструкций |

Наличие стресса |

Новая ситуация |

Ориентировочное значение вероятности ошибки оператора Роп |

|

В1 |

Да |

Да |

Нет |

Нет |

0,0001… 0,001 |

|

В2 |

Да |

В неполном объеме |

Небольшой |

Нет |

0,001…0,005 |

|

ВЗ |

Да |

В неполном объеме |

Некоторый |

Нет |

0,005…0,01 |

|

В4 |

Нет |

Нет |

Некоторый |

Нет |

0,01…0,05 |

|

В5 |

Нет |

Нет |

Да |

Нет |

0,05… 0,5 |

|

В6 |

Нет |

Нет |

Да |

Да |

0,5…1,0 |

Таблица 4.13. Гипотетический классификатор ориентировочных значений вероятности

исправления ошибки оператора

|

Исправление ошибки (характеристика) |

Ориентировочное значение вероятности исправления ошибки Pис |

Номер по классификатору |

|

Весьма вероятное |

0,5 |

И1 |

|

Вероятное |

0,2 |

И2 |

|

Возможное |

0,1 |

ИЗ |

|

Невероятное |

0,01 |

И4 |

|

Весьма невероятное |

0,001 |

И5 |

|

Невозможное |

0 |

И6 |

|

С помощью системы защиты |

0,95…1,0 |

И7 |

|

Невозможное из-за отсутствия времени |

0 |

И8 |

На рис. 4.16 и в табл. 4.14 даны возможные варианты представления результатов выполнения анализа ошибок персонала.

Таблица 4.14. Вариант представления результатов анализа ошибок персонала

|

Форма анализа |

Пример1 |

Пример 2 |

Пример 3 |

|

Система и вид работы Цель работы Вид потенциальной ошибки Потенциальные последствия Исправление ошибки Причины ошибки Метод предотвращения ошибки Вероятность ошибки Вероятность исправления ошибки Шкала последствий Величина последствий U Расчет риска: R=Pоп(1-Pис)U Метод снижения риска Другие данные |

Объект X1 Процесс Y1 Вид работы Z1 Задача по Z1 D12 А И2 П3 П38 (пересмотр правил) 0,02 (В4) 0,2 1…100 40 0,64 Управление Нет |

Объект X2 Процесс Y2 Вид работы Z2 Задача по Z2 D2 N И7 П5 П54(снижение шума) 0,3(В5) 0,99 1…10 4 0,012 Обучение персонала Нет |

Объект X3 Процесс Y3 Вид работы Z3 Задача по Z3 D3 K И4 П6 П61(изменение объекта) 0,1(В5) 0,01 1…10 8 0,792 Технические меры, обучение персонала Нет |

Р

Причинно-следственный анализ (ПСА) выявляет причины происшедшего чепе. Тем не менее ПСА является составной частью общего анализа опасностей. Он завершается прогнозом новых чепе и составлением плана мероприятий по их предупреждению.

Анализ начинают со сбора информации, которая призвана описать чепе точно и объективно. Составляют перечень событий, предшествовавших чепе, при этом обращают внимание на то, что регистрируемые реальные события и факты бывают двух видов: носящие случайный характер и носящие постоянный характер. Последние участвуют в возникновении чепе опосредованно и в сочетании со случайными событиями. Например, плохая конструкция ограждений на машине (факт, носящий постоянный характер) способствовала проникновению руки оператора в опасную зону (случайное событие). Перечень может содержать достаточно большое число событии, предшествовавших чепе, и по нему трудно дать необходимые заключения. В этом случае целесообразно построить ориентированный граф –дерево причин. Построение начинают с последней стадии развития событий, а именно, с чепе-несчастья. По каждому предшествующему событию последовательно ставят следующие вопросы. Каким предшествующим событием Х было непосредственно вызвано событие Y? Достаточно ли было одного события X, чтобы вызвать Y? Если нет, то какие другие предшествующие события Х1, X2,…, Хп еще необходимы, чтобы непосредственно вызвать событие Y?

С помощью этих вопросов выявляют логические связи, представленные в табл. 4.15.

Логическая согласованность дерева причин контролируется путем постановки к каждому предшествующему событию следующих вопросов.

Если бы событие Х не произошло, могло бы тем не менее произойти событие Y?