Религия – это, конечно, особый вид мифологии. Ученые много чего знают неудобного для религиозных деятелей и верующих. И про тот, как писалась современная библия, и откуда взялось «непорочное зачатие»:

«В авторитетных кругах библеистов давно уже возобладало мнение, что сказание о благовещении и непорочном зачатии — это типичная легенда, лишенная какой-либо исторической основы. Недаром об этом столь важном для христианской доктрины чудесном событии ни слова не говорят Марк, Иоанн и Павел. Что же касается Матфея и Луки, то идею девственности Марии и непорочного зачатия они позаимствовали, по всей видимости, из Ветхого завета. Матфей указывает нам вдохновивший его источник, а именно пророчество Исаии: «Се, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему: Еммануил» (7:14). По его убеждению, чудесное зачатие и рождение должно было непременно иметь место в жизни Иисуса, дабы сбылось «реченное господом через пророка…» (Матфей. 1:22).

Оказывается, однако, что Матфей пал жертвой переводческой ошибки. Греческое слово «парфенос» действительно значит «девица», но оно не передает всех оттенков древнееврейского слова «алма», употребленного в подлиннике книги пророка Исаии. «Алма» значит и «девица», и «молодая женщина». Иудейские библеисты решительно утверждают, что Исаия имел в виду «молодую женщину» и что понятие непорочного зачатия иудеям совершенно чуждо. В свою очередь христиане, защищая свою доктрину, обвиняли иудеев в искажении мысли пророка.

Подгонять тексты Нового завета под априорную доктрину о постоянной девственности Марии позволяло церковникам то обстоятельство, что и греческое и арамейское слово «брат» («аделфои» и «ах») имеет много значений. Им можно обозначать не только родного, но и сводного, и двоюродного брата, и даже члена какого-нибудь содружества. Это давало возможность произвольного толкования этого слова, чем и воспользовались церковники, чтобы подкрепить свою доктрину. Всякие же повествовательные дополнения типа версий о Марии Клеоповой или о вдовстве Иосифа — всего лишь выдумки богословов. Характерно, кстати, что в Новом завете Мария появляется крайне редко, оставаясь, в сущности, на заднем плане. В самом древнем Евангелии от Марка она упомянута всего один раз, причем даже не названа по имени. В Евангелиях от Матфея и от Луки о ней говорится по четыре раза; от Иоанна — три раза и снова безымянно; в «Деяниях апостолов» она упомянута трижды, а Павел в своих посланиях не упоминает о ней ни разу, будто и не слыхал о ее существовании.

Неужели он позволил бы себе такое умолчание, если бы знал и верил, что она была избранницей святого духа и что рождение ее сына сопровождалось всеми теми сверхъестественными явлениями, о которых несколькими десятилетиями позже возвестили миру Матфей и Лука. Правда, как рассказано в «Деяниях апостолов», Мария молилась вместе с апостолами, а Иоанн — единственный, впрочем, из евангелистов — сообщает, что она стояла под крестом Иисуса, но в остальном бросается в глаза ее отсутствие в самые драматические и переломные моменты жизни ее сына: в сценах страстей господних, распятия, захоронения и воскресения. Она не увидела Иисуса также и после воскресения, когда он будто бы являлся другим людям, и даже не участвовала в сцене вознесения, когда ей представлялась возможность попрощаться с ним в последний раз. И у читателей, естественно, возникает вопрос: где же она была, когда происходило все это?

Поневоле напрашивается вывод, что авторы Нового завета, в соответствии с понятиями своего времени, представляли себе Марию как скромную семитскую женщину, подчиненную мужу, поглощенную без остатка домом и детьми.

Вспомним, каково было социальное положение женщин той поры. Павел, например, верный традициям своих семитских предков, указывал, что женщина в знак покорности должна входить в молитвенный дом с покрытой головой, а в послании к Тимофею говорится, что долг женщины не поучать, а молчать. Евангелисты и представить себе не могли, что Мария, будучи женщиной, могла сыграть сколько-нибудь значительную роль в драматической жизни Иисуса. Она рисовалась им такой же, как и все другие ее современницы в Галилее. Для Матфея и Луки просто не существовало теологической проблемы пожизненной девственности Марии, им и в голову не приходило, что употребляемое ими выражение «брат господень» может впоследствии толковаться неправильно и его следует уточнить. Таким образом становится понятным, почему в первые столетия существования христианства не было и речи о культе Марии. Это установил, в частности, в результате многолетней исследовательской работы крупный специалист по данному вопросу — немецкий библеист Вальтер Делиус, автор известной книги «История обожествления Марии». Когда же под влиянием существовавшего на Востоке с незапамятных времен культа богини-матери в христианстве начала проявляться тенденция к возвеличению Марии, она встретила сопротивление со стороны некоторых христианских писателей.

Тертуллиан, например, считал, что Мария, родив Иисуса, жила затем с Иосифом нормальной супружеской жизнью. Ориген утверждал, что у Иисуса были родные братья и сестры. Даже Иоанн Златоуст и Блаженный Августин не были убеждены в непорочности Марии, то есть сомневались в доктрине о ее пожизненной девственности. В 431 и 449 годах состоялось два вселенских собора в Эфесе — древнем центре культа богини-матери Артемиды. Под давлением потомков почитателей Артемиды соборы постановили, что Мария являлась «божьей родительницей» («Теотокос»). Обстановка, в которой удалось провести эту резолюцию, была не только бурной и напряженной, но порою гротескной.

Сторонники культа Марии обеспечили себе победу следующим способом: у входа в помещение, где происходил собор, они выставили охрану, не пропускавшую внутрь представителей оппозиции. Епископы, на которых не распространялись эти ограничения, приходили в пылу споров в такое возбуждение, что осыпали друг друга проклятиями, таскали за бороды и даже пускали в ход кулаки. До нас дошли рассказы очевидцев этих событий. Вот что пишет, например, архиепископ Никифор: «…Флавиан (противник культа Марии.- 3. К.) был избит Диоскуром кулаками и пинками ногой в живот и умер три дня спустя» (History of the Church. Vol. 146, греческая серия «Mique»). Монах Зонарес изображает эту сцену еще более красочно, утверждая, что Диоскур, в полном епископском одеянии, лягался, «как дикий осел», и угрожал епископам мечом («Epitome» 13, 23). Были дни, когда заседание собора кончалось общей потасовкой между монахами, священниками и верующими, в то время как епископы прятались под скамьями. Культ Марии, восторжествовав в Эфесе, быстро перекинулся в Италию. Папа Сикст третий (432-440) построил в Риме базилику Санта-Мария Маджоре на месте храма, посвященного богине-матери Юноне-Люцине, посещавшегося многими римлянками. Он хотел отвлечь их таким образом от языческого культа и склонить к поклонению Деве Марии…

Итак, Евангелие от Матфея приводит ошибочную версию стиха из Исайи, основанную на искаженном понимании библейского иврита. Интересно, что в недавнем издании «Новой английской Библии» этот стих из Исайи в разных местах переводится по-разному: в переводе самой книги Исайи слово алма переведено как young woman (молодая женщина), а в переводе Евангелия от Матфея — как Virgin (Дева). Это поучительный пример противоречивой установки переводчиков: с одной стороны — требования языковой точности и научной добросовестности, с другой стороны — верность христианскому догмату. Переводчики Евангелия от Матфея не могли перевести это слово иначе как «Дева», — в противном случае у них разрушалось все обоснование христианского догмата о непорочном зачатии.

Евреи, знакомые с еврейским текстом Исайи, видели подтасовку в христианской ссылке на «Ветхий Завет» и не могли согласиться с тем, что «чудесное рождение Иисуса» якобы было предсказано древними еврейскими пророками, в то время как другие народы, желавшие присоединиться к монотеизму, принимали эти доводы на веру.

Остается только поражаться тому факту, что в течение почти двух тысяч лет в качестве «обоснований» христианства использовались элементарные подмены в переводе.

Именно на это рассчитано большинство христианских ссылок на Ветхий Завет: они строятся на неточностях перевода и на произвольных толкованиях отдельных стихов, вырванных из контекста.

Избранное блога «Записки электрического автора»: http://www.ermak.su/blog/_blog.htm

Религия – это, конечно, особый вид мифологии. Ученые много чего знают неудобного для религиозных деятелей и верующих. И про тот, как писалась современная библия, и откуда взялось «непорочное зачатие»:

«В авторитетных кругах библеистов давно уже возобладало мнение, что сказание о благовещении и непорочном зачатии — это типичная легенда, лишенная какой-либо исторической основы. Недаром об этом столь важном для христианской доктрины чудесном событии ни слова не говорят Марк, Иоанн и Павел. Что же касается Матфея и Луки, то идею девственности Марии и непорочного зачатия они позаимствовали, по всей видимости, из Ветхого завета. Матфей указывает нам вдохновивший его источник, а именно пророчество Исаии: «Се, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему: Еммануил» (7:14). По его убеждению, чудесное зачатие и рождение должно было непременно иметь место в жизни Иисуса, дабы сбылось «реченное господом через пророка…» (Матфей. 1:22).

Оказывается, однако, что Матфей пал жертвой переводческой ошибки. Греческое слово «парфенос» действительно значит «девица», но оно не передает всех оттенков древнееврейского слова «алма», употребленного в подлиннике книги пророка Исаии. «Алма» значит и «девица», и «молодая женщина». Иудейские библеисты решительно утверждают, что Исаия имел в виду «молодую женщину» и что понятие непорочного зачатия иудеям совершенно чуждо. В свою очередь христиане, защищая свою доктрину, обвиняли иудеев в искажении мысли пророка.

Подгонять тексты Нового завета под априорную доктрину о постоянной девственности Марии позволяло церковникам то обстоятельство, что и греческое и арамейское слово «брат» («аделфои» и «ах») имеет много значений. Им можно обозначать не только родного, но и сводного, и двоюродного брата, и даже члена какого-нибудь содружества. Это давало возможность произвольного толкования этого слова, чем и воспользовались церковники, чтобы подкрепить свою доктрину. Всякие же повествовательные дополнения типа версий о Марии Клеоповой или о вдовстве Иосифа — всего лишь выдумки богословов. Характерно, кстати, что в Новом завете Мария появляется крайне редко, оставаясь, в сущности, на заднем плане. В самом древнем Евангелии от Марка она упомянута всего один раз, причем даже не названа по имени. В Евангелиях от Матфея и от Луки о ней говорится по четыре раза; от Иоанна — три раза и снова безымянно; в «Деяниях апостолов» она упомянута трижды, а Павел в своих посланиях не упоминает о ней ни разу, будто и не слыхал о ее существовании.

Неужели он позволил бы себе такое умолчание, если бы знал и верил, что она была избранницей святого духа и что рождение ее сына сопровождалось всеми теми сверхъестественными явлениями, о которых несколькими десятилетиями позже возвестили миру Матфей и Лука. Правда, как рассказано в «Деяниях апостолов», Мария молилась вместе с апостолами, а Иоанн — единственный, впрочем, из евангелистов — сообщает, что она стояла под крестом Иисуса, но в остальном бросается в глаза ее отсутствие в самые драматические и переломные моменты жизни ее сына: в сценах страстей господних, распятия, захоронения и воскресения. Она не увидела Иисуса также и после воскресения, когда он будто бы являлся другим людям, и даже не участвовала в сцене вознесения, когда ей представлялась возможность попрощаться с ним в последний раз. И у читателей, естественно, возникает вопрос: где же она была, когда происходило все это?

Поневоле напрашивается вывод, что авторы Нового завета, в соответствии с понятиями своего времени, представляли себе Марию как скромную семитскую женщину, подчиненную мужу, поглощенную без остатка домом и детьми.

Вспомним, каково было социальное положение женщин той поры. Павел, например, верный традициям своих семитских предков, указывал, что женщина в знак покорности должна входить в молитвенный дом с покрытой головой, а в послании к Тимофею говорится, что долг женщины не поучать, а молчать. Евангелисты и представить себе не могли, что Мария, будучи женщиной, могла сыграть сколько-нибудь значительную роль в драматической жизни Иисуса. Она рисовалась им такой же, как и все другие ее современницы в Галилее. Для Матфея и Луки просто не существовало теологической проблемы пожизненной девственности Марии, им и в голову не приходило, что употребляемое ими выражение «брат господень» может впоследствии толковаться неправильно и его следует уточнить. Таким образом становится понятным, почему в первые столетия существования христианства не было и речи о культе Марии. Это установил, в частности, в результате многолетней исследовательской работы крупный специалист по данному вопросу — немецкий библеист Вальтер Делиус, автор известной книги «История обожествления Марии». Когда же под влиянием существовавшего на Востоке с незапамятных времен культа богини-матери в христианстве начала проявляться тенденция к возвеличению Марии, она встретила сопротивление со стороны некоторых христианских писателей.

Тертуллиан, например, считал, что Мария, родив Иисуса, жила затем с Иосифом нормальной супружеской жизнью. Ориген утверждал, что у Иисуса были родные братья и сестры. Даже Иоанн Златоуст и Блаженный Августин не были убеждены в непорочности Марии, то есть сомневались в доктрине о ее пожизненной девственности. В 431 и 449 годах состоялось два вселенских собора в Эфесе — древнем центре культа богини-матери Артемиды. Под давлением потомков почитателей Артемиды соборы постановили, что Мария являлась «божьей родительницей» («Теотокос»). Обстановка, в которой удалось провести эту резолюцию, была не только бурной и напряженной, но порою гротескной.

Сторонники культа Марии обеспечили себе победу следующим способом: у входа в помещение, где происходил собор, они выставили охрану, не пропускавшую внутрь представителей оппозиции. Епископы, на которых не распространялись эти ограничения, приходили в пылу споров в такое возбуждение, что осыпали друг друга проклятиями, таскали за бороды и даже пускали в ход кулаки. До нас дошли рассказы очевидцев этих событий. Вот что пишет, например, архиепископ Никифор: «…Флавиан (противник культа Марии.- 3. К.) был избит Диоскуром кулаками и пинками ногой в живот и умер три дня спустя» (History of the Church. Vol. 146, греческая серия «Mique»). Монах Зонарес изображает эту сцену еще более красочно, утверждая, что Диоскур, в полном епископском одеянии, лягался, «как дикий осел», и угрожал епископам мечом («Epitome» 13, 23). Были дни, когда заседание собора кончалось общей потасовкой между монахами, священниками и верующими, в то время как епископы прятались под скамьями. Культ Марии, восторжествовав в Эфесе, быстро перекинулся в Италию. Папа Сикст третий (432-440) построил в Риме базилику Санта-Мария Маджоре на месте храма, посвященного богине-матери Юноне-Люцине, посещавшегося многими римлянками. Он хотел отвлечь их таким образом от языческого культа и склонить к поклонению Деве Марии…

Итак, Евангелие от Матфея приводит ошибочную версию стиха из Исайи, основанную на искаженном понимании библейского иврита. Интересно, что в недавнем издании «Новой английской Библии» этот стих из Исайи в разных местах переводится по-разному: в переводе самой книги Исайи слово алма переведено как young woman (молодая женщина), а в переводе Евангелия от Матфея — как Virgin (Дева). Это поучительный пример противоречивой установки переводчиков: с одной стороны — требования языковой точности и научной добросовестности, с другой стороны — верность христианскому догмату. Переводчики Евангелия от Матфея не могли перевести это слово иначе как «Дева», — в противном случае у них разрушалось все обоснование христианского догмата о непорочном зачатии.

Евреи, знакомые с еврейским текстом Исайи, видели подтасовку в христианской ссылке на «Ветхий Завет» и не могли согласиться с тем, что «чудесное рождение Иисуса» якобы было предсказано древними еврейскими пророками, в то время как другие народы, желавшие присоединиться к монотеизму, принимали эти доводы на веру.

Остается только поражаться тому факту, что в течение почти двух тысяч лет в качестве «обоснований» христианства использовались элементарные подмены в переводе.

Именно на это рассчитано большинство христианских ссылок на Ветхий Завет: они строятся на неточностях перевода и на произвольных толкованиях отдельных стихов, вырванных из контекста.

Избранное блога «Записки электрического автора»: http://www.ermak.su/blog/_blog.htm

Дева Мария, мать Иисуса, является одним из ключевых символов христианства и женщиной, чей культ изменил мир. Однако до сих пор она является одной из самых загадочных и непонятых библейских личностей. По мнению некоторых исследователей, знаменитая история женщины, которая никогда не имела сексуального контакта с мужчиной, но всё же родила ребёнка, была вызвана ошибкой в переводе древнего текста.

Питер Пауль Рубенс: Непорочное зачатие, 1628 год.

Дева Мария хорошо известна из Библии, но к сожалению, есть не слишком много археологических свидетельств о её жизни. На протяжении веков история этой женщины, чьё настоящее имя было Мириам, изменила мир. Её самым большим достижением, приведшим её к славе, было рождение мальчика по имени Иисус Навин, который стал известен как Иисус. Как Святая Мать в христианстве, она была описана как символ чистоты и смирения.

Разные истории о Марии, Матери Иисуса

Дева Мария.

В известной библейской истории говорится, что Мириам (Мария) была молодой, возможно, одинокой женщиной, которая встретила ангела и обнаружила послание от Бога, что она родит его сына. Однако древняя еврейская книга «Толедот Йешу» представляет совершенно иную версию этой истории.Неизвестные еврейские писатели утверждают, что Мириам была замужем за человеком по имени Иоанн, но встретила римского солдата по имени Тиберий Пантера (иногда пишется Пандера). Она влюбилась и предала Иоанна с римским воином. Когда Иоанн обнаружил любовников, она уже была беременна, и он решил развестись с ней.

«Благовещение» (1489-1490) Сандро Ботичелли. (Всеобщее достояние).

Тиберий взял имя Иосиф Флавий и создал семью с Мириам и их маленьким сыном Иисусом Навином (Иисусом). Мальчик славился совершением всевозможных чудес, которым он научился у старых мастеров. Некоторые из его способностей, как говорили, были: ходить по воде, превращать воду в вино и многое другое. Но скандальная история Мириам и двух мужчин может объяснить, почему некоторые считали, что было бы лучше, если бы её называли «девственницей».

Переводы, раскрывающие истину

Марфа и Мария.

Самое большое недоразумение в истории Девы Марии происходит из-за ошибки в переводе. Обычно переводы основаны на прежних переводах, и значение слов часто расшифровывается специалистами на конкретных языках. Кроме того, многие переводы этой истории были сделаны на основе словарей, созданных специалистами по латыни, что является ключом к тайне слова «девственница».

Ксилография иллюстрации знака зодиака Дева.

Слово «Дева» происходит от латинского «virgo», что означает «дева или сексуально неопытная женщина». Именно это слово и легло в основу рассказов о Марии как о женщине, которая никогда не имела сношений с мужчиной. Однако исторически термин «девственница» означал «одна в себе» т.е. – женщина, которая не нуждалась в мужчине, но при этом он у неё запросто мог быть. Эта интерпретация представляет собой женщину, которая была независимой, финансово свободной, умственно сильной и не слишком зависела от своего любовника или партнёра. В древние времена женщины иногда считались очень сильно привязанными или даже психически зависимыми от своего первого сексуального партнёра. Поэтому, чтобы избежать этой проблемы, древнее общество Средиземноморья (а также других частей Ближнего Востока и Персии) решило создать обычай, который стал частью религиозных церемоний.

Фрагмент каменной мемориальной доски из храма Иштар по прозвищу Инанна — богиня любви, красоты, секса, желания, плодородия 2500 г. до н.

Когда-то женщины в этих местах часто ходили в храмы Иштар или Афродиты, например, чтобы иметь половые сношения со священником. Они никогда больше не могли встретиться, но этот поступок, который, казалось бы, был одобрен богиней храма, позволил женщине избежать слишком сильной привязанности к своему возлюбленному. Посещение храма обычно было предложением её семьи, и это не рассматривалось как предательство или скандал.

Однако исследователи также предполагают, что слово девственница могло быть применено древними обществами к женщинам, которые были независимы в различных областях. Возможно, что Мария могла быть автономной и в других отношениях, но ни Библия, ни другие тексты не вникают в эту идею.

Дева Мария является символом для многих вещей

Святое семейство Иисус, Мария и Иосиф.

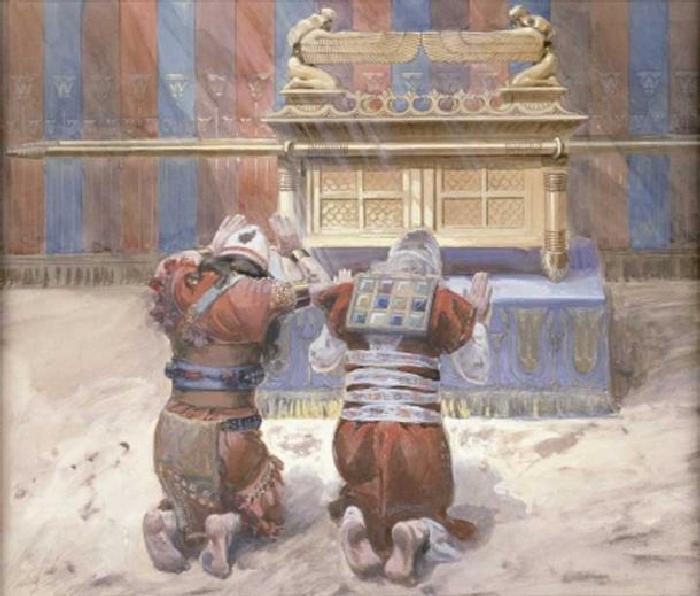

Мария стала символом для многих вещей, включая знаменитый ковчег Завета. Как объясняют специалисты с сайта католическая Библия 101:

«Ветхозаветный Ковчег Завета содержал три пункта – Слово Божие в виде каменных скрижалей (десять заповедей), манну (хлеб) с неба и жезл Аарона, который возродился и вернулся к жизни (евреям 9:4). Точно так же чрево Пресвятой Девы Марии содержало Иисуса Христа – живое Слово Божие (Иоанна 1:1), хлеб жизни (Иоанна 6:48) и правителя с железным жезлом, который также вернулся к жизни (Откр.12:5). На Благовещение Марии Гавриил сказал ей, что сила Всевышнего «осенит» (или «омрачит») её (Луки 1:35). Термин «затмение» (или «тень») имеет важное значение, поскольку он также использовался для обозначения херувимов, «осеняющих» («затмевающих») место милости Ковчега Завета (евреям 9:5). Ковчег был сделан из чистого золота (исход 4) и был очень святым, что соответствует католическому учению о том, что Мария также чиста и свята. Ковчег Завета был настолько свят, что ни один обычный человек не мог даже прикоснуться к нему. Оза протянул руку, чтобы удержать его, и был мгновенно убит (2 Царств 6:7)».

Моисей и Иисус Навин в Скинии, кланяясь перед ковчегом (1896-1902). Джеймс Тиссо. (Всеобщее достояние).

Эти предположения подтверждают идею о том, что Мария была изображена как символический святой сосуд, который привёл Иисуса к жизни. Но это также стало началом интересной истории. Возможно, это не имеет ничего общего с неопытностью сексуального любовника. Марию можно было бы назвать девственницей из-за её харизмы, силы и способности поддерживать своего сына. Древние люди, жившие на Ближнем Востоке во время её жизни, не видели девственности так же, как римляне, например.

Гентский алтарь или поклонение Агнцу (1432). Ян ван Эйк. (Всеобщее достояние).

Мария Действительно Святая?

Картина Коронации Девы Марии, XIV век.

На протяжении веков некоторые священники и епископы задавались вопросом, должны ли христиане поклоняться Марии, Матери Иисуса. Возможно, они знали об ошибке, которая появилась в переводах ранних текстов, но чувствовали, что ничего не могут сделать, чтобы изменить эту ошибку.

Пресвятая Дева Мария.

Однако это не меняет позиции Марии в истории. Некоторые утверждают, что библейские истории не могут быть прочитаны как реальные исторические свидетельства, но как символические легенды – запросто. Эта идея вызывает ещё больше споров между религиозными людьми и некоторыми исследователями. Тем не менее, с течением времени новые дискуссии раскрывают больше тайн и версий о ней, соответственно, история Марии становится ещё более увлекательной.

О том, действительно Иисус избежал казни, женился и жил в Японии, можно узнать из следующей статьи, в которой речь пойдёт о музее в деревушке Синго, считающейся последним пристанищем Христа.

По материалам сайта ancient-origins.net

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Религия – это, конечно, особый вид мифологии. Ученые много чего знают неудобного для религиозных деятелей и верующих. И про тот, как писалась современная библия, и откуда взялось «непорочное зачатие»:

«В авторитетных кругах библеистов давно уже возобладало мнение, что сказание о благовещении и непорочном зачатии — это типичная легенда, лишенная какой-либо исторической основы. Недаром об этом столь важном для христианской доктрины чудесном событии ни слова не говорят Марк, Иоанн и Павел. Что же касается Матфея и Луки, то идею девственности Марии и непорочного зачатия они позаимствовали, по всей видимости, из Ветхого завета. Матфей указывает нам вдохновивший его источник, а именно пророчество Исаии: «Се, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему: Еммануил» (7:14). По его убеждению, чудесное зачатие и рождение должно было непременно иметь место в жизни Иисуса, дабы сбылось «реченное господом через пророка…» (Матфей. 1:22).

Оказывается, однако, что Матфей пал жертвой переводческой ошибки. Греческое слово «парфенос» действительно значит «девица», но оно не передает всех оттенков древнееврейского слова «алма», употребленного в подлиннике книги пророка Исаии. «Алма» значит и «девица», и «молодая женщина». Иудейские библеисты решительно утверждают, что Исаия имел в виду «молодую женщину» и что понятие непорочного зачатия иудеям совершенно чуждо. В свою очередь христиане, защищая свою доктрину, обвиняли иудеев в искажении мысли пророка.

Подгонять тексты Нового завета под априорную доктрину о постоянной девственности Марии позволяло церковникам то обстоятельство, что и греческое и арамейское слово «брат» («аделфои» и «ах») имеет много значений. Им можно обозначать не только родного, но и сводного, и двоюродного брата, и даже члена какого-нибудь содружества. Это давало возможность произвольного толкования этого слова, чем и воспользовались церковники, чтобы подкрепить свою доктрину. Всякие же повествовательные дополнения типа версий о Марии Клеоповой или о вдовстве Иосифа — всего лишь выдумки богословов. Характерно, кстати, что в Новом завете Мария появляется крайне редко, оставаясь, в сущности, на заднем плане. В самом древнем Евангелии от Марка она упомянута всего один раз, причем даже не названа по имени. В Евангелиях от Матфея и от Луки о ней говорится по четыре раза; от Иоанна — три раза и снова безымянно; в «Деяниях апостолов» она упомянута трижды, а Павел в своих посланиях не упоминает о ней ни разу, будто и не слыхал о ее существовании.

Неужели он позволил бы себе такое умолчание, если бы знал и верил, что она была избранницей святого духа и что рождение ее сына сопровождалось всеми теми сверхъестественными явлениями, о которых несколькими десятилетиями позже возвестили миру Матфей и Лука. Правда, как рассказано в «Деяниях апостолов», Мария молилась вместе с апостолами, а Иоанн — единственный, впрочем, из евангелистов — сообщает, что она стояла под крестом Иисуса, но в остальном бросается в глаза ее отсутствие в самые драматические и переломные моменты жизни ее сына: в сценах страстей господних, распятия, захоронения и воскресения. Она не увидела Иисуса также и после воскресения, когда он будто бы являлся другим людям, и даже не участвовала в сцене вознесения, когда ей представлялась возможность попрощаться с ним в последний раз. И у читателей, естественно, возникает вопрос: где же она была, когда происходило все это?

Поневоле напрашивается вывод, что авторы Нового завета, в соответствии с понятиями своего времени, представляли себе Марию как скромную семитскую женщину, подчиненную мужу, поглощенную без остатка домом и детьми.

Вспомним, каково было социальное положение женщин той поры. Павел, например, верный традициям своих семитских предков, указывал, что женщина в знак покорности должна входить в молитвенный дом с покрытой головой, а в послании к Тимофею говорится, что долг женщины не поучать, а молчать. Евангелисты и представить себе не могли, что Мария, будучи женщиной, могла сыграть сколько-нибудь значительную роль в драматической жизни Иисуса. Она рисовалась им такой же, как и все другие ее современницы в Галилее. Для Матфея и Луки просто не существовало теологической проблемы пожизненной девственности Марии, им и в голову не приходило, что употребляемое ими выражение «брат господень» может впоследствии толковаться неправильно и его следует уточнить. Таким образом становится понятным, почему в первые столетия существования христианства не было и речи о культе Марии. Это установил, в частности, в результате многолетней исследовательской работы крупный специалист по данному вопросу — немецкий библеист Вальтер Делиус, автор известной книги «История обожествления Марии». Когда же под влиянием существовавшего на Востоке с незапамятных времен культа богини-матери в христианстве начала проявляться тенденция к возвеличению Марии, она встретила сопротивление со стороны некоторых христианских писателей.

Тертуллиан, например, считал, что Мария, родив Иисуса, жила затем с Иосифом нормальной супружеской жизнью. Ориген утверждал, что у Иисуса были родные братья и сестры. Даже Иоанн Златоуст и Блаженный Августин не были убеждены в непорочности Марии, то есть сомневались в доктрине о ее пожизненной девственности. В 431 и 449 годах состоялось два вселенских собора в Эфесе — древнем центре культа богини-матери Артемиды. Под давлением потомков почитателей Артемиды соборы постановили, что Мария являлась «божьей родительницей» («Теотокос»). Обстановка, в которой удалось провести эту резолюцию, была не только бурной и напряженной, но порою гротескной.

Сторонники культа Марии обеспечили себе победу следующим способом: у входа в помещение, где происходил собор, они выставили охрану, не пропускавшую внутрь представителей оппозиции. Епископы, на которых не распространялись эти ограничения, приходили в пылу споров в такое возбуждение, что осыпали друг друга проклятиями, таскали за бороды и даже пускали в ход кулаки. До нас дошли рассказы очевидцев этих событий. Вот что пишет, например, архиепископ Никифор: «…Флавиан (противник культа Марии.- 3. К.) был избит Диоскуром кулаками и пинками ногой в живот и умер три дня спустя» (History of the Church. Vol. 146, греческая серия «Mique»). Монах Зонарес изображает эту сцену еще более красочно, утверждая, что Диоскур, в полном епископском одеянии, лягался, «как дикий осел», и угрожал епископам мечом («Epitome» 13, 23). Были дни, когда заседание собора кончалось общей потасовкой между монахами, священниками и верующими, в то время как епископы прятались под скамьями. Культ Марии, восторжествовав в Эфесе, быстро перекинулся в Италию. Папа Сикст третий (432-440) построил в Риме базилику Санта-Мария Маджоре на месте храма, посвященного богине-матери Юноне-Люцине, посещавшегося многими римлянками. Он хотел отвлечь их таким образом от языческого культа и склонить к поклонению Деве Марии…

Итак, Евангелие от Матфея приводит ошибочную версию стиха из Исайи, основанную на искаженном понимании библейского иврита. Интересно, что в недавнем издании «Новой английской Библии» этот стих из Исайи в разных местах переводится по-разному: в переводе самой книги Исайи слово алма переведено как young woman (молодая женщина), а в переводе Евангелия от Матфея — как Virgin (Дева). Это поучительный пример противоречивой установки переводчиков: с одной стороны — требования языковой точности и научной добросовестности, с другой стороны — верность христианскому догмату. Переводчики Евангелия от Матфея не могли перевести это слово иначе как «Дева», — в противном случае у них разрушалось все обоснование христианского догмата о непорочном зачатии.

Евреи, знакомые с еврейским текстом Исайи, видели подтасовку в христианской ссылке на «Ветхий Завет» и не могли согласиться с тем, что «чудесное рождение Иисуса» якобы было предсказано древними еврейскими пророками, в то время как другие народы, желавшие присоединиться к монотеизму, принимали эти доводы на веру.

Остается только поражаться тому факту, что в течение почти двух тысяч лет в качестве «обоснований» христианства использовались элементарные подмены в переводе.

Именно на это рассчитано большинство христианских ссылок на Ветхий Завет: они строятся на неточностях перевода и на произвольных толкованиях отдельных стихов, вырванных из контекста.

Избранное блога «Записки электрического автора»: http://www.ermak.su/blog/_blog.htm

Художник Хосе де Рибера. «Непорочное зачатие»

Тут прочитала на сайте https://kulturologia.ru/ статью и делюсь с вами))

Наверно все знают историю Девы Марии, матери Иисуса, поэтому пересказывать её в очередной раз смысла не вижу, а сразу перейду к главному. Народ до сих пор спорит и ломает копья по поводу правдивости и достоверности. Это сейчас никого не удивляет, что женщина, не имеющая сексуального контакта может забеременеть с помощью ЭКО, а вот в древние древние времена разве ж такое быть могло…

И вот некоторые

злые языки говорят, что есть такая древняя еврейская книга «Толедот Йешу», в которой можно прочесть несколько иную историю, более близкую для нашего понимания. Там утверждается, что Мириам, то есть Мария, была замужем за человеком по имени Иоанн, но встретила римского солдата по имени Тиберий Пантера (иногда пишется Пандера). И случилась у них любовь… самая настоящая. Когда ж Иоанн таки застукал любовников, Мириам/Мария уже была беременна, и он решил развестись с ней.

Но а Тиберий взял имя Иосиф Флавий и, как честный человек, женился на любимой женщине, в результате чего их сын Иисус родился уже в полной семье. И надо сказать, что мальчик был способным и талантливым, много чего умел сам, да и у старых мастеров охотно учился, например ходить по воде, превращать воду в вино и многому другому. И в канон всё это укладывалось, кроме истории с разводом мамы…

И возникает вопрос: откуда вообще пошло мнение, что Мария была девственницей… Есть мнение, что вот это большое, я бы его назвала глобальным, недоразумение произошло из-за банальной ошибки в переводе. За многолетнюю историю сложилась практика, когда переводы делаются с прежних переводов, и соответственно значение слов часто расшифровывается специалистами на конкретных языках. Кроме того, многие переводы этой истории были сделаны на основе словарей, созданных специалистами по латыни, что является ключом к тайне слова «девственница». А часто бывает так, что одно слово имеет несколько значении…

Слово «Дева» не было исключением. Оно происходит от латинского «virgo», что означает «дева или сексуально неопытная женщина». Именно это слово и легло в основу рассказов о Марии как о женщине, которая никогда не имела сношений с мужчиной. Но знающие люди говорят, что термин «девственница» исторически означал «одна в себе» то есть – женщина, которая не нуждалась в мужчине, но при этом он у неё запросто мог быть. А теперь даю цитату: Эта интерпретация представляет собой женщину, которая была независимой, финансово свободной, умственно сильной и не слишком зависела от своего любовника или партнёра. В древние времена женщины иногда считались очень сильно привязанными или даже психически зависимыми от своего первого сексуального партнёра. Поэтому, чтобы избежать этой проблемы, древнее общество Средиземноморья (а также других частей Ближнего Востока и Персии) решило создать обычай, который стал частью религиозных церемоний.

Когда-то женщины в этих местах часто ходили в храмы Иштар или Афродиты, например, чтобы иметь половые сношения со священником. Они никогда больше не могли встретиться, но этот поступок, который, казалось бы, был одобрен богиней храма, позволил женщине избежать слишком сильной привязанности к своему возлюбленному. Посещение храма обычно было предложением её семьи, и это не рассматривалось как предательство или скандал.

Вот тут я лишь развожу руками. Вроде как культ и Иштар, и Афродиты был уже в прошлом к тому моменту. Но авторов этой версии противоречия нисколько не смущают. Хотя… наверно отголоски этих культов ещё могли быть…

Из истории также известно, что на протяжении веков некоторые священники и епископы задавались вопросом, должны ли христиане поклоняться Марии, Матери Иисуса. Возможно, они знали об ошибке, которая появилась в переводах ранних текстов, но были бессильны что-либо сделать, чтобы изменить эту ошибку. Слишком далеко всё зашло и Мария прочно заняла своё место в мировой истории.

Теперь понимаете, как важен качественный перевод? Ведь от неточного перевода история человечества пойдёт совсем иным путём и у нас в журналах будет повод добавлять тэг #альтернативнаяистория))

Всем мира и добра!

Непорочное зачатие: ошибка в переводе?

Как показывают факты, непорочное зачатие Иисуса — не развитие языческих мифов. Откуда же, в таком случае, появилось это учение?

Скептики часто говорят, что оно основано на ошибочном переводе одного ветхозаветного стиха на греческий язык. Например, Сэм Харрис в своем «Письме к христианской нации» утверждает, что евангелистам был знаком только греческий текст стиха Исаия 7:14, и они не догадывались, что создатели Септуагинты по ошибке перевели как «дева» еврейское слово ‘almāh, означающее «молодая женщина». Основываясь на этом ошибочном переводе, евангелисты пришли к выводу, что мать Иисуса должна была быть девственницей, чтобы пророчество Исаии исполнилось, и попросту выдумали историю о непорочном зачатии.

Весьма изобретательно, но такое объяснение имеет три серьезных изъяна.

1. Непонятные мотивы

Первый изъян заключается в том, что предложенная теория не объясняет, какими мотивами руководствовались апостолы. Зачем бы они стали выдумывать пророчества, исполненные Иисусом, — особенно после того, как Он умер унизительной смертью на кресте? Недостаточно высказать предположение, что апостолы выдумали пророчества; скептики должны доказать, что оно наилучшим образом объясняет все известные факты. Между тем, убедительный мотив отсутствует.

2. Существование раннего источника

Второй изъян заключается в том, что Матфей и Лука излагают историю непорочного зачатия независимо друг от друга, опираясь на более ранний источник. Матфей цитирует текст Исаии 7:14 прямо (1:22-23), а Лука — косвенно (1:27, 31). Количество и точность деталей повествований о детских годах Спасителя у Матфея и Луки свидетельствуют о том, что они черпали свои сведения из некоего источника. Но источником не могло быть одно и то же предание (письменное или устное) — иначе в Евангелиях присутствовал бы пусть даже частично одинаковый материал, а это не так.

Это наводит на мысль, что христиане связывали пророчество Исаии с рождением Иисуса задолго до того, как были написаны Евангелия от Матфея и Луки. Оба евангелиста опираются на сведения, которые, возможно, были получены от Марии и Иосифа, так что евангельскую историю, скорее всего, связали с пророчеством Исаии еще до того, как были написаны Евангелия.

3. Непонимание процесса перевода

Третий изъян заключается в том, что утверждение скептиков основано на ошибочных и упрощенных предположениях о том, как делается перевод. Они полагают, что переводчик должен сопоставить каждому слову оригинала один-единственный эквивалент на своем языке и использовать его всякий раз, встречая это слово в тексте вне зависимости от контекста. Но с какой стати? Даже многие буквальные переводы не следуют столь жесткому подходу.

Обычное словарное определение еврейского слова ‘almāh — «молодая женщина», однако такое толкование довольно двусмысленно и даже способно ввести в заблуждение. Сегодня «молодыми женщинами» мы называем и 25-30 летних матерей с двумя детьми, однако очень маловероятно, что древние евреи использовали слово ‘almāh для обозначения таких женщин.

Слово almah в контесте

Помимо пророчества Исаии слово ‘almāh встречается лишь в шести других отрывках из Ветхого Завета (Быт. 24:43; Исх. 2:8; Пс. 68:25; Прит. 30:19; Песн. 1:3; 6:8). Изучив все эти тексты, можно сделать два главных вывода: (1) в большинстве случаев речь идет о юных незамужних девственницах; (2) ни в одном случае нельзя определенно сказать, что они замужем или лишились девственности, хотя в одном или двух случаях это возможно.

Таким образом, хотя у слова ‘almāh нет стандартного значения «девственница», его регулярно использовали применительно к непорочным девушкам.

Следовательно, нет ничего криминального в том, чтобы увидеть в слове ‘almāh указание на непорочное зачатие. И как мы с отцом подробно объяснили в новом, дополненном и исправленном издании книги «Неоспоримые свидетельства», контекст стиха Исаия 7:14 свидетельствует о том, что речь идет не о каком-то событии VIII века до н. э., и исполнением пророчества действительно было рождение Христа, о котором рассказывают Матфей и Лука.

Фактов, которые бы указывали на то, что ученики выдумали историю о непорочном зачатии, основываясь на ошибочном переводе Септуагинты, просто не существует.

Во чреве «Девы Марии» и «Непорочного зачатия», простите за игру слов, вынашивается социально-символическое значение для многих, если не для всех стран мира. Вне зависимости от того, являетесь вы верующими или нет, эти социально устоявшиеся конструкции бесконечно часто используются — в искусстве, юмористическом жанре, просто в повседневной жизни.

И все же своим возникновением они обязаны относительно простой переводческой ошибке. В Ветхом Завете речь идет об almah (молодой женщине), а не о bethulah (деве). Однако богословы III века до н. э. перевели almah с иврита на греческий как parthenos. Таким образом «молодая женщина» на иврите превратилась в «деву» на греческом, да так и осталась непорочной девой в переводах на все языки мира. Так неточный перевод с иврита стал причиной появления «непорочного зачатия».

Неточности перевода многочисленны, болезненны и очень распространены, и неважно, формируют они наше видение мира с помощью Библии или же через библию нашего времени — кинематограф. В культовом американском фильме фраза «You’ll get the pink slip for Christmas» («На Рождество ты получишь уведомление об увольнении») была переведена как «Тебе под елку положат красные кальсоны». Это, наверное, шутка, скажете вы. Нет, боюсь, не шутка. Pink slip («уведомление об увольнении» на американском сленге) превратилось в «красные кальсоны» в кинокартине, которую посмотрели миллионы и миллионы зрителей. Из-за ошибки переводчика они теперь представляют себе главного героя в красных кальсонах на Рождество, а не с уведомлением об увольнении.

И хотя разница между увольнением и получением красных кальсон в подарок, может быть, не настолько существенна, как в случае с «девой» и «непорочным зачатием», она все-таки наносит серьезный вред оригиналу. Оба примера иллюстрируют относительно простые, но от этого не менее серьезные ошибки перевода. Объективные ошибки. Но ошибка является таковой, только если вы ее замечаете. В противном случае ошибки становятся неотъемлемой частью нашего подвижного мышления — нашего языка, а затем и системы культурных символов. Так случилось с «непорочным зачатием», и, без сомнения, эта же участь ждет красные кальсоны.

Именно этому — критике объективного, поддающегося проверке перевода — посвящена книга Катарины Райс «Критика перевода». Райс подразделяет все свои разнообразные категории и критерии на две основные части: потенциал критики перевода и ограничения критики перевода. Понятие потенциала определяется путем изучения взаимоотношений между критикой и текстом на языке перевода, критикой и исходным текстом, экстралингвистическими компонентами и экстралингвистическими определяющими факторами.

Проблемы, затрагиваемые Райс, несомненно, актуальны. При критике перевода необходимо учитывать литературный талант переводчика, чувство языка, внутреннюю согласованность перевода, его семантическую, структурную и динамическую равнозначность оригиналу, изобретательность в воспроизведении культурного подтекста, духа оригинала, точность передачи грамматики и стилистическое мастерство, использование идиоматических выражений, сохранение намерений автора, а также применение определенного шрифта — вот лишь некоторые из основополагающих аспектов невероятно сложного и трудоемкого процесса.

Райс отмечает, что перевод — это процесс толкования, которое является субъективным — так же, как и критика перевода. В конечном счете перевод — это интерпретация, восприятие исходного текста. Переводчик делает логические заключения на основе текста — читает между строк. Выдержит ли в конце концов такой субъективный процесс толкования испытание временем, зависит не только от профессиональных знаний, компетентности и опыта работы переводчика с двумя культурами. Это все, естественно, необходимо, но этого недостаточно для создания приемлемого перевода. Так как в процессе толкования-перевода переводчик пропускает исходный текст через себя, личность переводчика, настрой и отношение к предмету перевода становятся ключевыми игроками и могут во многих случаях кардинально изменить перевод.

Поэтому не стоит недооценивать то, насколько уязвим текст оригинала перед переводчиком. Таким образом, выбор переводчика и критика перевода оказывают непосредственное влияние на превращение исходного текста в перевод, молодой женщины в Деву Марию, а уведомления об увольнении в красные кальсоны.

Сюзанна Ардо, http://accurapid.com/journal

Другие материалы

Дева Мария, мать Иисуса, является одним из ключевых символов христианства и женщиной, чей культ изменил мир. Однако до сих пор она является одной из самых загадочных и непонятых библейских личностей. По мнению некоторых исследователей, знаменитая история женщины, которая никогда не имела сексуального контакта с мужчиной, но всё же родила ребёнка, была вызвана ошибкой в переводе древнего текста.

Питер Пауль Рубенс: Непорочное зачатие, 1628 год.

Дева Мария хорошо известна из Библии, но к сожалению, есть не слишком много археологических свидетельств о её жизни. На протяжении веков история этой женщины, чьё настоящее имя было Мириам, изменила мир. Её самым большим достижением, приведшим её к славе, было рождение мальчика по имени Иисус Навин, который стал известен как Иисус. Как Святая Мать в христианстве, она была описана как символ чистоты и смирения.

Разные истории о Марии, Матери Иисуса

Дева Мария.

В известной библейской истории говорится, что Мириам (Мария) была молодой, возможно, одинокой женщиной, которая встретила ангела и обнаружила послание от Бога, что она родит его сына. Однако древняя еврейская книга «Толедот Йешу» представляет совершенно иную версию этой истории.Неизвестные еврейские писатели утверждают, что Мириам была замужем за человеком по имени Иоанн, но встретила римского солдата по имени Тиберий Пантера (иногда пишется Пандера). Она влюбилась и предала Иоанна с римским воином. Когда Иоанн обнаружил любовников, она уже была беременна, и он решил развестись с ней.

«Благовещение» (1489-1490) Сандро Ботичелли. (Всеобщее достояние).

Тиберий взял имя Иосиф Флавий и создал семью с Мириам и их маленьким сыном Иисусом Навином (Иисусом). Мальчик славился совершением всевозможных чудес, которым он научился у старых мастеров. Некоторые из его способностей, как говорили, были: ходить по воде, превращать воду в вино и многое другое. Но скандальная история Мириам и двух мужчин может объяснить, почему некоторые считали, что было бы лучше, если бы её называли «девственницей».

Переводы, раскрывающие истину

Марфа и Мария.

Самое большое недоразумение в истории Девы Марии происходит из-за ошибки в переводе. Обычно переводы основаны на прежних переводах, и значение слов часто расшифровывается специалистами на конкретных языках. Кроме того, многие переводы этой истории были сделаны на основе словарей, созданных специалистами по латыни, что является ключом к тайне слова «девственница».

Ксилография иллюстрации знака зодиака Дева.

Слово «Дева» происходит от латинского «virgo», что означает «дева или сексуально неопытная женщина». Именно это слово и легло в основу рассказов о Марии как о женщине, которая никогда не имела сношений с мужчиной. Однако исторически термин «девственница» означал «одна в себе» т.е. – женщина, которая не нуждалась в мужчине, но при этом он у неё запросто мог быть. Эта интерпретация представляет собой женщину, которая была независимой, финансово свободной, умственно сильной и не слишком зависела от своего любовника или партнёра. В древние времена женщины иногда считались очень сильно привязанными или даже психически зависимыми от своего первого сексуального партнёра. Поэтому, чтобы избежать этой проблемы, древнее общество Средиземноморья (а также других частей Ближнего Востока и Персии) решило создать обычай, который стал частью религиозных церемоний.

Фрагмент каменной мемориальной доски из храма Иштар по прозвищу Инанна — богиня любви, красоты, секса, желания, плодородия 2500 г. до н.

Когда-то женщины в этих местах часто ходили в храмы Иштар или Афродиты, например, чтобы иметь половые сношения со священником. Они никогда больше не могли встретиться, но этот поступок, который, казалось бы, был одобрен богиней храма, позволил женщине избежать слишком сильной привязанности к своему возлюбленному. Посещение храма обычно было предложением её семьи, и это не рассматривалось как предательство или скандал.

Однако исследователи также предполагают, что слово девственница могло быть применено древними обществами к женщинам, которые были независимы в различных областях. Возможно, что Мария могла быть автономной и в других отношениях, но ни Библия, ни другие тексты не вникают в эту идею.

Дева Мария является символом для многих вещей

Святое семейство Иисус, Мария и Иосиф.

Мария стала символом для многих вещей, включая знаменитый ковчег Завета. Как объясняют специалисты с сайта католическая Библия 101:

«Ветхозаветный Ковчег Завета содержал три пункта – Слово Божие в виде каменных скрижалей (десять заповедей), манну (хлеб) с неба и жезл Аарона, который возродился и вернулся к жизни (евреям 9:4). Точно так же чрево Пресвятой Девы Марии содержало Иисуса Христа – живое Слово Божие (Иоанна 1:1), хлеб жизни (Иоанна 6:48) и правителя с железным жезлом, который также вернулся к жизни (Откр.12:5). На Благовещение Марии Гавриил сказал ей, что сила Всевышнего «осенит» (или «омрачит») её (Луки 1:35). Термин «затмение» (или «тень») имеет важное значение, поскольку он также использовался для обозначения херувимов, «осеняющих» («затмевающих») место милости Ковчега Завета (евреям 9:5). Ковчег был сделан из чистого золота (исход 4) и был очень святым, что соответствует католическому учению о том, что Мария также чиста и свята. Ковчег Завета был настолько свят, что ни один обычный человек не мог даже прикоснуться к нему. Оза протянул руку, чтобы удержать его, и был мгновенно убит (2 Царств 6:7)».

Моисей и Иисус Навин в Скинии, кланяясь перед ковчегом (1896-1902). Джеймс Тиссо. (Всеобщее достояние).

Эти предположения подтверждают идею о том, что Мария была изображена как символический святой сосуд, который привёл Иисуса к жизни. Но это также стало началом интересной истории. Возможно, это не имеет ничего общего с неопытностью сексуального любовника. Марию можно было бы назвать девственницей из-за её харизмы, силы и способности поддерживать своего сына. Древние люди, жившие на Ближнем Востоке во время её жизни, не видели девственности так же, как римляне, например.

Гентский алтарь или поклонение Агнцу (1432). Ян ван Эйк. (Всеобщее достояние).

Мария Действительно Святая?

Картина Коронации Девы Марии, XIV век.

На протяжении веков некоторые священники и епископы задавались вопросом, должны ли христиане поклоняться Марии, Матери Иисуса. Возможно, они знали об ошибке, которая появилась в переводах ранних текстов, но чувствовали, что ничего не могут сделать, чтобы изменить эту ошибку.

Пресвятая Дева Мария.

Однако это не меняет позиции Марии в истории. Некоторые утверждают, что библейские истории не могут быть прочитаны как реальные исторические свидетельства, но как символические легенды – запросто. Эта идея вызывает ещё больше споров между религиозными людьми и некоторыми исследователями. Тем не менее, с течением времени новые дискуссии раскрывают больше тайн и версий о ней, соответственно, история Марии становится ещё более увлекательной.

О том, действительно Иисус избежал казни, женился и жил в Японии, можно узнать из следующей статьи, в которой речь пойдёт о музее в деревушке Синго, считающейся последним пристанищем Христа.

По материалам сайта ancient-origins.net

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

«Невеста неневестная» — так называют Деву Марию в православном Псалтыре Божьей Матери. В Библии она названа «непорочной девой», и Церковь настаивает на том, что она родила ребёнка, не зная мужчины. Так ли это, и какое значение «непорочной девы» было в оригинале и переводе Библии на разные языки, и какие последствия это имело для всего западного мира — попробуем разобраться в этой статье.

Кто такая «непорочная дева»?

Мы привыкли безоговорочно верить, что Дева Мария была «непорочной девой», т.е. девственницей по-русски, или virgin, как ее называют на латыни — ведь именно латинский язык римская Церковь использовала для перевода Библии в конце четвёртого века. Но как же тогда «непорочную деву» называли в оригинале на иврите, и была ли она там «непорочной»?

В Ветхом Завете на древнееврейском употребляется слово almah (עַלְמָה), которое означает девушку или молодую женщину детородного возраста, но при этом незамужнюю. При этом это слово не подразумевало, что она была девственницей, а лишь то, что она не принадлежала никому из мужчин. Для обозначения же девственницы в древнем иврите имелось другое слово — betulah. Тем не менее, оба слова — и almah, и betulah при переводе Ветхого Завета на греческий язык были переданы одним словом — parthenos, что и означает девственницу. То же самое произошло с переводом этих двух слов на латынь, когда их заменили словом virgin.

«Знающая женщина»

Самое поразительное, что в самом Ветхом Завете слово almah употребляется всего девять раз, а непосредственно по отношению к Деве Марии — лишь один: так, в Книге пророка Исаи 7:14 говорится, что «Сам Господь даст вам знамение: almah (молодая незамужняя девушка) во чреве приимет и родит Сына». Мы видим, здесь нет и намёка на то, что она будет девственницей, но греческая и римская Церкви предпочли убедить весь мир в обратном. О возможных причинах этого мы поговорим чуть позже, а сейчас посмотрим, что ещё слово almah могло означать на Востоке. В арабском языке существует слово almeh (عالِمة), которое дословно переводится как «знающая, или искусная женщина». Им называли египетских алмей — мудрых женщин, владевших искусством древнего сакрального танца, и которых современные учёные считают, ни много ни мало, потомками храмовых жриц.

Тут следует обратить внимание на один из гностических текстов, «ходивший» на Руси до 12 века, и известный под названием «Хождение Богородицы по мукам», который использовался при составлении Псалтыря Божьей Матери — в нем сказано, что Дева Мария «трилетствовавшей отроковицей» (т.е. в возрасте трёх лет) была отдана в храм. А, как мы понимаем, никаких христианских храмов в то время не было… Более того, современными учеными доказано, что даже в знаменитом Храме Соломона изначально поклонялись не только богу Яхве, но и его божественной супруге Ашере (Астарте), которую решили «изгнать» оттуда древнееврейские патриархи. А до их прихода в Ханаане — Земле Обетованной при храмах существовали «священные женщины» кадеши, посвящённые в мистерии священной сексуальности, и обладавшие беспрецентдентной независимостью в обществе (т.е. не принадлежавшие ни одному из мужчин). Мы не будем здесь строить догадок, какие функции при храме исполняла Мария, но ясно одно — она вполне могла быть «ведающей», «знающей» женщиной.

Like a Virgin

Что же мы увидим, если рассмотрим корни латинского слова «девственница» — virgin? Одни исследователи считают, что оно произошло в латыни от слова virgo, что означает «молодая веточка, стержень», но другие придерживаются убеждения, сохранившегося в греко-римском фольклоре, что это слово произошло от латинского vir — мужчина, и греческого окончания -gyne — женщина, что даёт соединении «мужчина-женщина», или «андрогин». Но не нужно делать поспешных выводов, поскольку во многих древних традициях мира стать духовным андрогином означает стать просветленным, целостным, соединив в себе мужское и женское начала Вселенной. Такими «духовно целостными» женщинами — virgin, по мнению некоторых исследователей, и называли храмовых служительниц в священных местах поклонения Богине-Матери до прихода в греко-римский мир патриархата, когда женские божества были потеснены мужскими. При этом virgin означало именно духовную целостность женщины, и никак не относилось к ее сексуальной активности, в то время как с приходом христианства по какой-то причине это слово стало означать «нетронутую» женщину в сексуальном смысле.

Та же странность прослеживается и со значением греческого слова parphenos, означающего «девственницу» в современном понимании — так, в Книге Бытия 34:2-3 описывается изнасилование дочери Якова Дины, и при этом даже после потери ею девственности она странным образом все равно далее в греческом переводе текста называется словом parthenos. Примечательно, что в Древней Греции этим словом называли служительниц храмов богини Афины Парфенос, а само слово parthenos (пαρθενών) дословно переводится как «чистый». При этом оно означало «деву» в его более широком значении, чем просто «девственницу». Создаётся впечатление, что с утверждением Римской Церквью своей власти в третьем-четвёртом веках и распространением ее на Европу, со значением слова virgin и parthenos произошло что-то странное — вместо значения независимой, не принадлежащей никому из мужчин храмовой служительницы Богини-Матери оно стало означать принадлежащую мужчине девушку, включенную в патриархальный уклад. Ещё худшая участь с приходом христианства на Русь постигла славянское слово «пи*да», которое стало ругательным, хотя изначально означало «духовно пробужденную женщину» (больше информации — здесь).

Веста не-веста

Но как же современное ограниченное «папское» понятие «непорочной девы» далеко от настоящего грандиозного философского понимания Непорочной Девы древних язычников! У них она означала Вечно-Юную Матерь Природу, рождающую все сущее — Ребенка, и после завершения естественного целого цикла, как приход весны после зимы, снова становящуюся Юной Девой-Девственницей, будучи по своей природе Цельной. В патриархальном же христианстве ее образ стал нездоровым и выхолощенным — после Девственницы она сразу же становилась Матерью, минуя стадию женского расцвета — как если бы, минуя лето, после весны сразу приходила осень. Так под христианством «непорочная дева» потеряла свою изначально присущую ей Целостность.

Кстати, в латинском языке «непорочная дева» звучит ещё и как vestal virgin. Что означает virgin, мы уже рассмотрели. Но почему ее ещё называют vestal? Богине Весте как покровительнице домашнего очага поклонялись в Древнем Риме (в Греции ей соответствовала Гестия), и при ее храмах священный огонь Весты поддерживали жрицы богини — весталки. Это были почитаемые в античном обществе служительницы, выходившие из под отцовской власти, посвящённые в тайные мистерии богини. Их институт появился в Риме, по крайней мере, за шесть столетий до рождения Христа. Неизвестно, хранили ли весталки девственность с самого начала зарождения их традиции, однако достоверно известно, что, по крайне мере, уже в первом веке н.э. делать это они были обязаны — иначе патриархальное общество наказывало их смертной казнью. Как бы там ни было, но даже с приходом «нашей эры» их обет девственности не длился всю жизнь, а заканчивался с истечением срока их посвящения в мистерии, а затем и передачи этих знаний сменявшим их девушкам.

Плутарх описывал, что весталки «исполняли некие обряды, скрытые от глаз непосвященных», и это были действительно ведающие женщины богини Весты. Что же случилось с ними после закрытия их храмов в 391 году с утверждением власти римской Церкви? Они стали «не-вестами». Интересно, что у славян «вестой» считалась девушка, обученная всем премудростям замужества, т.е. ведающая-знающая — в будущем мудрая и любящая жена и мать. Только после приобретения девушкой таких знаний она могла выходить замуж. «Не-вест» в жены не брали. С приходом патриархального христианства, наоборот, выдавать замуж стали «невест» — не-знающих, не-ведающих женщин — в буквальном смысле духовно не-целостных, отрезанных от своего настоящего источника, своей настоящей традиции и знаний. Единственным женским образцом для подражания представили Деву Марию, окрестив ее при этом «невестой неневестной». Интересно, зачем, и к чему же это привело?

Новые контролеры духовных пространств

Здесь мы уже обсуждали те неприятные последствия, к которым привел церковный миф о «непорочном зачатии», и как он повлиял на сексуальность современных женщин. Но на самом деле последствия стали гораздо более серьезными. Во всех древних сообществах посвящение-инициация девушек в мистерии Матери Природы была крайне важной — при поддержке мужчин они использовали свои знания для исправления искажений психоэмоционального ландшафта как на индивидуальном уровне, так и для блага всей общины. Но что произошло, когда патриархальная религия отрезала их от этого естественного знания? Контроль над духовными ландшафтами общества перешёл в руки патриархов с вполне ясными намерениями — утверждения своей власти.

Для начала римская Церковь, прикрываясь «охотой на ведьм», уничтожила остатки всех женских культов в Европе. Тело с его сексуальностью как одно из важных составляющих триады «тело-душа-дух» было отрезано от души, а над духом женщин и мужчин был установлен контроль — было объявлено, что общаться с Богом человек теперь может только через Церковь, а для женщин устанавливался несексуальный, а потому не-целостный идеал «непорочной девы», находящейся в системе патриархальной семьи. Так как в современном обществе для многих «Бог давно умер» (а его супруга, о которой многие и не знали, была убита ещё давно), Церковь несколько утратила своё влияние, и контроль над духом и духовными ландшафтами перешёл к новым «архитекторам душ».

В качестве небольшого примера можно привести деятельность племянника Фрейда, автора книг «Пропаганда» и «Формирование общественного мнения» Эдварда Бернейса, который был одним из вдохновителей мошеннического программирования человеческих умов и эмоций. Почитаемый как один из отцов рекламы и пропаганды (PR), Бернейс в начале двадцатого века создал «общественную науку» массового убеждения, основанного на манипуляции подсознательными чувствами и импульсами. Например, одной из первых задач, которые он выполнял в Комитете общественной информации США состояла в том, чтобы «продать» американскому обществу Первую Мировую Войну под тем предлогом, что она «сделает мир безопасным для демократии». Он был убеждён, что те, кто управляют невидимыми механизмами в обществе, составляют скрытое правительство, которое на самом деле обладает подлинной властью. Итак, отрезанным от своего настоящего источника человеком руководят — формируют его ум, навязывают вкусы, внушают идеи те силы, о которых мы не знаем, и люди, о которых мы никогда не слышали.

Нет ничего удивительного, что при таком патриархальном порядке, когда деньги стали иметь больший вес, чем «обычная» любовь и человеческое тепло, женщины, которые традиционно были знающими, ведающими проводниками в сфере духа, были оттеснены от своих настоящих функций. В искаженной современной реальности просто не оказалось места для их духовной и физической проницательности, которая когда-то была важна в древних обществах. А ведь врожденная женская сила может, и должна найти признание и получить развитие. Для этого не нужно ни с кем бороться — достаточно лишь повернуться внутрь себя и открыться своему настоящему источнику. Слишком долго нам предлагали поверить, что архетип совершенной женщины в этом мире — «не-ведающая невеста». Позволим себе в этом сильно усомниться…

__________________

© apsara-journal.ru

Вера в то, что Библия безошибочна

Библейская непогрешимость — это вера в Библия «не содержит ошибок и недостатков во всех своих учениях»; или, по крайней мере, что «Писание в оригинальных рукописях не подтверждает, что противоречит действительности». Некоторые приравнивают безошибочность к библейской непогрешимости ; другие нет. Эта вера имеет особое значение в части евангелизма, где она сформулирована в «Чикагском заявлении о библейской непогрешимости ».

Формальное заявление в пользу библейской непогрешимости было опубликовано в Журнале Евангелического теологического общества в 1978 году. Подписавшие «Чикагское заявление о библейской безошибочности» признают, что «Вдохновение, строго говоря, относится только к автографическому тексту Священного Писания». Однако, даже если не существует сохранившихся оригинальных рукописей Библии, те, которые существуют, считаться безошибочными, потому что, как говорится в заявлении: «Автографический текст Священного Писания… по Божьему промыслу может быть установлен из других рукописи с большой точностью».

«Доктрина безошибочности Священного Писания», которой придерживается

Католическая церковь, как выражено Вторым Ватикан Собором, заключается в том, что, «Следует признать, что книги Священного Писания» »Твердо, верно и безошибочно проповедуют истину, которую Бог хотел вложить в священные писания ради спасения».

Безошибочность была гораздо большей проблемой для американского евангелизма, чем в британском евангелизме. По словам Стивена Р. Холмса, он «почти не играет никакой роли в британской евангелической жизни».

Меньшинство библейских инеррантистов идет дальше Чикагского заявления, утверждая, что исходный текст был полностью сохранен и передан через время. «Textus Receptus onlyism» утверждает, что греческий текст этого имени (латинское слово для принятого текста) является совершенной и вдохновенной копией оригинала и заменяет более ранние копии рукописей. Движение Только король Джеймс приписывает безошибочность только английскому переводу короля Джеймса, сделанному из Textus Receptus.

Содержание

- 1 Термины и мнения

- 2 История

- 3 Безошибочность в автографических текстах и современная версия

- 4 Текстовая традиция Нового Завета

- 4.1 Реакция инеррантистов

- 4.1.1 Евангелие инеррантисты

- 4.1.2 Textus Receptus

- 4.1.3 Король Иаков Только инеррантисты

- 4.1 Реакция инеррантистов

- 5 Обоснования

- 5.1 Дедуктивные обоснования

- 5.2 Индуктивные обоснования

- 5.2.1 Вдохновение

- 5.2.2 Божественное авторитет

- 5.2.3 Достаточность

- 6 Пояснения

- 6.1 Точность

- 6.2 Ограничения

- 6.3 Метафора и буквализм

- 7 Критика

- 7.1 Богословская критика

- 7.1.1 Значение «Слово Божье »

- 7.2 Перевод

- 7.2.1 Непорочное зачатие

- 7.1 Богословская критика

- 8 См. Также

- 9 Ссылки

- 9.1 Цитаты

- 9.2 Источники

- 10 Дополнительная литература

- 11 Внешние ссылки ссылки

Термины и мнения

Слово безошибочность образовано от слова безошибочный, от латинского inerrantem, (быть in- + errantem причастием настоящего времени errāre ошибаться или бл у ждать). В Оксфордском языке английского языка это определено как «Это не ошибочно; без ошибок; безошибочно ». Другое слово, часто используемое для характеристик Библии, — «непогрешимый». Исходя из словарных определений, Фрейм (2002) настаивает на том, что это более сильный термин, чем «безошибочный». «Безошибочный» означает, что ошибок нет; «Безошибочный» означает, что ошибок быть не может ». Тем не менее он согласен с тем, что «современные теологи настаивают на пересмотре этого слова, чтобы оно фактически говорило меньше, чем« безошибочность »». Линдселл (1978) утверждает, что «сама природа вдохновения делает Библию непогрешимой, что означает, что он не может обмануть нас. Он безошибочен в том смысле, что не является ложным, ошибочным или неполноценным ».

Согласно Х. Хаиму Шиммелю, иудаизм никогда не пропагандировал веру в буквальное слово еврейской Библии, отсюда сосуществование Устной Торы. В рамках христианства некоторые основные евангелические и протестантские группы придерживаются безошибочности Священного Писания, как оно читается сегодня. Однако некоторые отмечают, что «евангелисты… сомневаются, что принимают доктрины библейской непогреости — лучший способ заявить о своей вере в авторитет Библии».

Мнение католической церкви было авторитетно выражено Вторым Ватиканским собором, цитируя более ранние заявления, в следующих выражениях: «Все, что утверждается авторами или священными писателями, должно считаться утвержденным Святым Духом, следует считать, что считать книги Священного Писания твердо, верно и без ошибок учат той истине, которую Бог хотел вложить в священные писания ради спасения ». Совет добавил: «Бог сказал в Священном Писании через людей по-человечески, толкователь Священного Писания, чтобы ясно видеть, что Бог хотел сообщить нам. своих слов ».

Некоторые консервативные христиане учат, что в Библии нет ошибок во всех отношениях: в хронологии, истории, биологии, социологии, психологии, политике, физике, математике, искусстве и так далее. Другие христиане верят, что Священные Писания всегда правы (не ошибаются) только в том, что касается их основной цели: раскрытия Бога, Божьего видения, Божьих целей и Божьей благой вести человечеству.

Некоторые иудейские и христианские традиции утверждают, что Тора или Пятикнижие еврейской Библии было физически написано Моисеем, а не самим Богом, хотя в процессе транскрипции многие тысячи раз переписчики допускают ошибки или (некоторые предполагают) даже подделки в тексте. Согласно этой позиции Бог использовал избранного человека, чтобы раскрыть его цель, характер и план для человечества. Однако Библия действительно записывает некоторые прямые утверждения от Бога (например, «Так сказал Господь…», «И сказал Бог…» и т. Д.). Большинство фраз, их частей, грамматики, а иногда и отдельных слов, букв и даже произношения в еврейской Библии является предметом многих раввинских дискуссий в Талмуде.

История

Первые формулировки доктрины безошибочности не были установлены в соответствии с властью совета, вероисповедания или церкви до периода после Реформации. Ориген Александрийский считал, что между повествованиями Евангелий есть незначительные расхождения, но отклонил их из-за отсутствия богословской важности, написав: «Пусть эти четыре [Евангелия] согласились друг с другом относительно некоторых вещей, открытых им Духом и пусть немного расходятся во мнениях относительно других вещей »(Комментарий к Иоанна 10.4). Позже Иоанна Златоуста также не волновало мнение о том, что Священные Писания соответствуют всем историческим вопросам, не имеющим отношения к вопросам веры.

Но если есть что-то, касающееся времени или мест, о которых они рассказали по-разному, это ничто не нарушает правды того, что они сказали… [но те вещи], которые составляют нашу жизнь и составляют нашу доктрину, нигде не найдены. (Проповедь к Матфею 1.6)

В своем Комментарии к Галатам Иероним также утверждал, что упрек Павлом Петру в Послании к Галатам 2: 11-14 за то, что он вел себя как иудей, В отношении иудейской фракции ранней церкви царила неискренняя «белая ложь», поскольку сам Павел делал то же самое. В ответ Августин осудил толкование Иеронима и подтвердил, что в Священных Писаниях нет ошибок, и что признание единственной ошибки бросит сомнения на все Писание.

Как кажется, самые катастрофические последствия должны выполнить нашу вере в то, что в священных книгах можно найти что-то ложное: то есть, люди, которые имеют дано нам и поручено писать, записать в эти книги что-нибудь ложное…. Одно ложное утверждение не является стандартным ложным утверждением, которое не соответствует тому же самому фатальному правилу. быть объясненным, как утверждение, в котором намеренно… автор заявил то, что не было правдой (Письма Св. Августина 28.3).

Ко времени Реформации еще не существовало официальной доктрины безошибочности. Для Мартина Лютера (1483-1546), например, «вдохновение не обеспечивало безошибочности во всех деталях. Лютер признавал ошибки и несоответствия в Писании и относился к ним с возвышенным безразличием. Евангелие ». Когда Матфей путает Иеремию с Захарией в Матф. 27: 9, Лютер писал: «Такие моменты меня особо не беспокоят». христианский гуманист и один из ведущих ученых северного Возрождения, Эразм (1466-1536), также не обращал внимания на мелкие ошибки, не влияющие на теологию и в какой -то момент подумал, что Мэтью принял одно слово за другое. В письме к Иоганну Экку Эразм писал, что «и, на мой взгляд, авторитет всего Писания не будет немедленно поставлен под угрозу, как вы предполагаете, если бы евангелист из-за ошибки действительно поставил одно имя для другого., например, Исайя вместо Иеремии, потому что это не та точка, на которой что-либо вращается ». Та же точка зрения была верна и для Жана Кальвина (1509-1564), который писал: «Хорошо известно, что евангелисты не очень заботились о наблюдении за временными последовательностями». Однако доктрина безошибочности начала развиваться как ответ на эти протестантские взгляды. В то Трентский собор только постановил, авторитет Библии был «Вопросы морального духа», иезуит и кардинал Роберт Беллармин (1542 -1621) утверждал в своем 1586 De verbo Dei, первом томе его многотомных Disputationes de controversiis christianae fidei adversus hujus temporis haereticos, что «Не может быть ошибок в Писании, касается ли оно веры или с моралью / обычаями, или в нем. говорится что-то общее и общее для всей Церкви, или что-то конкретное и относящееся только к одному человеку »Взгляды Беллармина важны в его осуждении Галилея и католико-протестантских дебатов, поскольку протестантский ответ также должен подтвердить его повышенное понимание безошибочности.

В течение 18 и 19 веков и после Просвещение критика религии, различные эпизоды Библии (например, всемирный потоп, сотворение мира за шесть дней и создание женщин из ребро человека ) все чаще стали рассматривать как легендарные, без правдивые. Это привело к дальнейшим сомнениям в достоверности библейских текстов. Согласно статье в Theology Today, опубликованной в 1975 году: «В истории церкви были долгие периоды, когда библейская непогрешимость не была критическим вопросом. Фактически было принято, что только в последние два столетия мы можем законно говорить формальной доктрины безошибочности. Аргументы «за» и «против» наполнили многие книги, и почти каждый может присоединиться к дискуссии ».

Однако в 1970-х и 1980-х годах в теологических кругах велись споры, в центре внимания оказался вопрос о том, является ли Библия безошибочной или одновременно непогреой и непогреой. Некоторые известные христианские семинарии, такие как Принстонская духовная семинария и Фуллеровская духовная семинария, формально принимали доктрину непогреости, отвергая доктрину безошибочшим. Фуллер, например, объясняет:

Если безошибочность относится к тому, что Святой Дух говорит церквям через библейских авторов, мы поддерживаем его использование. Там, где акцент смещается на чрезмерный акцент на таких вопросах, как хронологические детали, точная последовательность событий и числовые аллюзии, мы будем вводить в заблуждение и неуместным.

Другая сторона этой дискуссии сосредоточена в основном вокруг журнала Христианство Сегодня и книга Гарольда Линдселла «Битва за Библию». Автор утверждал, что потеря доктрины безошибочности Священного Писания была той нитью, которая распутает церковь, и консервативные христиане сплотились вокруг этой идеи.

Это было среди разногласий во время консервативного возрождения Южной баптистской конвенции ; В конечном итоге SBC занял позицию, согласно которой Библия безошибочна и непогрешима, как указано в их издании 2000 года Баптистская вера и Послание.

Безошибочность в автографических текстах и современных версиях

Те, кто придерживается непогрешимости Библии не все согласны с тем, относится ли безошибочность к современной Библии или только к оригинальным текстам с автографами. Существуют также разногласия по поводу того, можно ли считать современные тексты безошибочными, поскольку тексты с автографами больше не сохранились. Статья X чикагского заявления соглашается с тем, что вдохновение слов Библии может быть строго применено только к автографам. Однако в той же статье утверждается, что оригинальный текст «может быть установлен с большой точностью по доступным рукописям», так что отсутствие оригиналов не влияет на утверждение о библейской безошибочности таких восстановленных современных текстов. Роберт Соси, например, сообщается, что утверждают, что утверждают, что «99 процентов оригинальных слов в Новом Завете можно восстановить с высокой степенью уверенности».

Текстовая традиция Нового Завета

Существует более 5600 греческих рукописей, первую всю или часть Нового Завета, а также более 10 000 латинских рукописей и, возможно, 500 других рукописей на других языках. Кроме того, существуют святоотеческие писания, которые содержат обильные цитаты из Священных Писаний ранних веков.

Большинство этих рукописей к средневековью. Самая старая полная копия Нового Завета, Синайский кодекс, который включает две другие книги, не вошедшие сейчас в принятый канон Нового Завета, датируется 4 веком. Самый ранний фрагмент книги Нового Завета — это папирус Библиотеки Райлендса P52, который датируется 125–175 годами нашей эры, недавнее исследование указывает на близкую к 200 году нашей эры. Он имеет размер визитной карточки. Очень ранние рукописи редки.

Средняя рукопись Нового Завета составляет около 200 страниц, а всего около 1,3 миллиона страниц текста. Нет двух идентичных рукописей, за исключением мельчайших фрагментов, в которых хранятся тексты Нового Завета, различаются между собой во многих отношениях, причем по некоторым оценкам, между различными рукописями от 200 000 до 300 000 различных. По словам Барта Эрмана :

, большинство изменений — это небрежные ошибки, которые легко распознать и исправить. Христианские книжники часто совершали просто потому, что они устали, были невнимательны, а иногда и ошибки некомпетентны. В самом деле, единственная наиболее распространенная ошибка в наших рукописях с «орфографией », значимой для того, чтобы показать, что писцы в древности могли писать не лучше, чем большинство из нас может сегодня. Кроме того, у нас есть многочисленные рукописи, в которых переписчики вычеркнули целые слова, стихи или даже страницы книги, предположительно случайно. Иногда переписчики переставляли слова на странице, например, опуская слово, а затем вставляя его позже в предложении.

В серии дебатов Грир-Херд в 2008 году отметили исследователи Нового Завета Барт Эрман и Дэниел Б. Уоллес подробно обсудил эти различия. Уоллеснул, что понять влияние количества рукописей, типов и среди более серьезных несоответствий, какое влияние они оказывают или