04.05.2020.

Тест. Русский язык, 3 класс

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного

использования.

Администрация сайта не

проверяет возможные ошибки,

которые могут встретиться в тестах.

В каждом задании выбери один правильный ответ из 4 возможных.

Список вопросов теста

Вопрос 1

Отметь слово, в котором одинаковое количество звуков и букв.

Варианты ответов

- ядовитый

- подъезд

- моет

- пень

Вопрос 2

Отметь слово, в котором букв больше, чем звуков

Варианты ответов

- баян

- фильм

- крылья

- якорь

Вопрос 3

Отметь правильное утверждение о слове высокая.

Варианты ответов

- в слове 7 букв, 7 звуков

- в слове 8 букв, 7 звуков

- в слове 7 букв, 8 звуков

- в слове 9 букв, 8 звуков

Вопрос 4

Отметь строку, в которой у слов все звуки совпадают.

Варианты ответов

- мел – мель

- слово – слива

- сток – стог

- почка – бочка

Вопрос 5

Отметь ряд, в котором фамилии писателей стоят в алфавитном порядке.

Варианты ответов

- Заходер, Бианки, Линдгрен, Лермонтов

- Заходер, Линдгрен, Бианки, Лермонтов

- Бианки, Заходер, Линдгрен, Лермонтов

- Бианки, Заходер, Лермонтов, Линдгрен

Вопрос 6

Отметь строку, в которой правильно разделено слово на слоги.

Варианты ответов

- но – вая

- о – сень

- ча –й –ка

- кры – ль – я

Вопрос 7

Отметь неизменяемое существительное.

Варианты ответов

- ведро

- метро

- зеркало

- дерево

Вопрос 8

Отметь части слова, которые есть в слове снежок.

Варианты ответов

- корень, окончание

- приставка, корень, окончание

- корень, суффикс, окончание

- приставка, корень, суффикс, окончание

Вопрос 9

Отметь ряд, в котором все слова – это имена существительные мужского рода.

Варианты ответов

- плитка, апрель, зверёк, конь

- орешник, нарукавник, дождь, картофель

- океан, сердце, словарь, записка

- борьба, пенал, листик, папа

Вопрос 10

Отметь словосочетание с существительным в форме предложного падежа.

Варианты ответов

- плыть по реке

- строить над рекой

- обитают в реке

- находиться за рекой

Вопрос 11

Отметь словосочетание с существительным в форме родительного падежа.

Варианты ответов

- подойти к дереву

- растёт возле дерева

- отдыхать на дереве

- кружилась над деревом

Вопрос 12

Найди в предложении подлежащее и сказуемое. Отметь правильный ответ.

С берёзок и осин уже облетели жёлтые и красные листья.

Варианты ответов

- с берёзок и осин

- жёлтые и красные листья

- листья облетели

- облетели с берёзок

Вопрос 13

Отметь правильную характеристику предложения.

Ешь, набирайся сил после долгой зимы!

Варианты ответов

- Это предложение побудительное по цели высказывания и восклицательное по интонации.

- Это предложение повествовательное по цели высказывания и невосклицательное по интонации.

- Это предложение побудительное по цели высказывания и невосклицательное по интонации.

- Это предложение вопросительное по цели высказывания и восклицательное по интонации

Вопрос 14

Отметь предложение, в котором слово торт является подлежащим.

Варианты ответов

- Маша принесла домой праздничный торт.

- Девочки хотели купить большой торт.

- Торт украшал вечером новогодний стол.

- Папа подарил на праздник и цветы, и фруктовый торт.

Вопрос 15

Отметь слово, в котором нужно дописать мягкий знак.

Варианты ответов

- молодёж..

- ключ..

- сторож..

- кирпич..

Вопрос 16

Отметь предложение, в котором допущена речевая ошибка.

Варианты ответов

- Нельзя построить красивый дом сложа рукава.

- Нельзя отправляться в путешествие без надёжного помощника.

- Я не люблю дождливые дни.

- Дом был почти готов.

Вопрос 17

Прочитать текст. Определи тип прочитанного текста.

С таким чудом я столкнулся первый раз. Мы с приятелем ехали на машине. Вдруг на дорогу из лесу выскочил лисёнок. Шофёр остановил машину. Лисёнок с любопытством стал разглядывать её. Он пытался угадать, что это за зверь такой.

Мы поманили лисёнка. Он ближе подошёл к машине. Зверёк был рыжий, на грудке светлый галстук, а лапки — в чёрных чулочках. Он сел перед машиной. Мы стали с ним разговаривать. Лисёнок внимательно слушал. Вот любопытный малыш!

На опушке леса загудела колонна машин. Зверёк метнулся в лес. Вот так встреча! (По И. Васильеву)

Варианты ответов

- описание

- рассуждение

- повествование с элементами описания

- повествование

Граммар-наци – ваше второе имя? С одной стороны, это очень неэтично – строить из себя всезнайку и при личном общении, и в онлайн переписке в социальных сетях. Но с другой, это же невежество – быть безграмотным и не знать свой родной русский язык. У каждого есть подруга или друг, которые регулярно говорят «позвОнишь». Как же это режет слух, и вы с нескрываемым раздражением шпыняете ее за это. Но что, если попробовать в шутливой форме в ответ говорить «позвонИшь»? Это будет намного эффективней, и в один прекрасный момент вы услышите долгожданное правильное ударение!

Примеры речевых ошибок в русском языке

Люди общаются при помощи речи, это своеобразный канал связи. А, как известно, при нарушении сигнала, связь может оборваться. Поэтому чтобы человеческие узы оставались неразрывными, речь должна быть правильной. Какие типичные ошибки бывают допущены в произношении имени собственного?

УкраИна или УкрАина?

Все производные названия страны должны произноситься с ударением на согласную И: УкраИна, житель ‒ украИнец, язык ‒ украИнский. Ошибочно делать ударение на букву А.

Просклоняем Марию Цигаль по падежам

— Кто, что?

— Мария Цигаль.

— Кого, чего?

— Марию Цигаль.

— Кому, чему?

— Марии Цигаль и т. д.

Женские фамилии, которые заканчиваются на мягкий знак, не склоняются.

В Иванове или в Иваново?

Как часто мы слышим: «Мы живем в Иванове» или «Мы живем в Иваново». Правильно – жить в городе Иваново, жить в Иванове.

Ниже приведены примеры типичных речевых ошибок в русском языке и особенность употребления этих слов.

Вовнутрь? ВНУТРЬ!

Одеваясь, мы заправляем кофточку ВНУТРЬ юбки. Открывая конверт, мы смотрим ВНУТРЬ. Никаких приставок «во» не должно быть.

Одеть? НАДЕТЬ!

Этот случай, пожалуй, самое распространенное неправильное употребление слова в речи. Существует простое правило, по которому легко запомнить правильное употребление этих слов в зависимости от контекста. НАДЕТЬ шляпу – ОДЕТЬ дочку. Когда дело касается вас самих, в этом случае НАдеть, кого-то другого – Одеть.

Закончить школу, вуз? ОКОНЧИТЬ!

В школе задали сделать собственный проект. И вот дело ЗАкончено. Вы прибрались дома – ЗАкончили. Как вы поняли, заканчивают дело, а учебное заведение (вуз, школа, автокурсы) Оканчивают.

Кипельно-белый? КИПЕННО-БЕЛЫЙ!

Вы варите макароны или мясо, а на поверхности всегда образуется белоснежная пена – кипень, так называли ее наши предки когда-то в давние времена.

Поэтому белые предметы гардероба кипенно-белые – и никакие другие!

Коллеги по работе? Просто КОЛЛЕГИ!

Слово «коллега» уже по умолчанию имеет следующее значение: «человек, который со мной вместе работает, или имеющий аналогичную профессию», поэтому пояснять, что «Вася – мой коллега по работе» – избыточное выражение.

Крема, свитера, джемпера? КРЕМЫ, СВИТЕРЫ, ДЖЕМПЕРЫ!

Окончание «а» в этих словах мы слышим регулярно, оно привносит в разговорную речь некой «простецкости». Намного более «поэтичнее» и правильнее использовать на конце «ы»: сегодня ходили по магазинам и купили теплые джемперы, а потом зашли в отдел косметики и купили питательные кремы.

Кушать? ЕСТЬ!

Произнося фразу «я покушала», помните, что звучит она словно из уст манерной кокетки. Слово «есть» универсально. Стоит различать границы можно-нельзя. Спросить ребенка, кушал ли он, вполне этично. Однако взрослый мужчина, ответивший о себе: «я покушал» – это моветон.

Ложить? КЛАСТЬ!

Одной из самых распространенных ошибок в речи считается именно эта. Запомните правило: слова «ложить» не существует, оно употребляется только с приставками: ПОложить на стол, Сложи в стопку и т. д. Знаменитая фраза из фильмов: «положь трубку» тоже не является нормой. Только «положи, клади».

Навряд ли, напополам? ВРЯД ЛИ, ПОПОЛАМ!

Помните популярную в 90-х группу «На-на»? Так вот: в случае этих слов никакие «на-на» не нужны: ВРЯД ЛИ сегодня мы куда-нибудь пойдем, разделим фрукт ПОПОЛАМ.

По приезду, по прибытию, по окончанию? ПО ПРИЕЗДЕ, ПО ПРИБЫТИИ, ПО ОКОНЧАНИИ!

Правильное употребление этих слов в первую очередь возлагается на вашу зрительную память, частое чтение и интерес к словарям, так как проверочных правил к ним нет. Остается только хорошенько запомнить, зазубрить.

Простынь? ПРОСТЫНЯ!

Как легко ошибиться с окончанием слов «нь, ня». Изыди разговорный вариант «простынь» из нашего лексикона! Для этого придется вспомнить детство и известное стихотворение Чуковского «Мойдодыр»:

«Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня…»

Пылесошу? Пылесосю? ЧИЩУ ПЫЛЕСОСОМ!

Борьба за чистоту в доме часто заканчивается борьбой за правильную речь! Вы наводите порядок, но вдруг позвонила подруга и спрашивает, чем вы занимаетесь. Вы отвечаете: «пылесосю…пылесошу…сосу пыль»… Правильно – «чищу пылесосом»!

Согласно приказа, распоряжения? Согласно ПРИКАЗУ, РАСПОРЯЖЕНИЮ!

После предлога «согласно» всегда идет существительное в родительном падеже, то есть отвечающее на вопрос «чему»: «согласно чему? Приказу.» Премия за месяц выписана согласно приказу директора предприятия.

Стираться? СТИРАТЬ!

Употребляя в словах стирать, полоскать, убирать добавочное окончание «ся», вы как бы приписываете действие себе, то есть вы собрались себя любимую полоскать, стирать и оттирать от грязи.

Туфлей? ТУФЕЛЬ!

Нельзя не вспомнить знаменитую фразу из фильма «Кавказская пленница», ставшую чуть ли не крылатой: «Чей туфля». Слово «туфли» неизменно. Правильное употребление: сегодня меряла пару туфель, которая мне очень понравились.

Чаю, сахару или ЧАЯ, САХАРА?

Эксперты справочной службы русского языка «Грамоты.ру» отвечают: оба варианта допустимы. И добавляют: если раньше формы на -у, -ю (выпить чаю, съесть супу, добавить сахару) были предпочтительнее, то сейчас они приобрели разговорный оттенок и постепенно уступают свою популярность формам на -а, -я (налить чая, положить сахара).

Экспрессо? ЭСПРЕССО!

А не пойти ли выпить чашечку любимого эКспрессо. Если вы это слышите, вы практически оскорблены до глубины души! Это самое распространенное неправильное употребление слова в речи. Причина путаницы – смешение двух слов из итальянского и английского языков, имеющие похожее звучание и одинаковое значение: espresso – быстрый по-итальянски, express – «быстрый, срочный, экстренный» по-английски. На эКспрессе мы поедем из Москвы в Питер, наслаждаясь чашечкой любимого эспрессо, сидя в вагоне-ресторане.

Какие виды распространенных ошибок в разговорной речи встречаются:

- Произносительные: плотит (неверно) – платит (верно), конешно (неверно) ‒ конечно (верно).

- Лексические: индианка – индейка.

- Фразеологические: объединение двух устойчивых фраз («спустя рукава» и «сложа руки») – «Нельзя это делать сложа рукава».

- Морфологические: полотенцев, пианинов, подешевше и др.

- Синтаксические: на столе лежат много книг (неправильное согласование).

- Орфографические: тубарет, вогзал, сдесь и т. д. (встречаются в письменной речи).

Смешные ошибки в словах

Частенько мы допускаем смешные ошибки в словах и даже не замечаем этого. Иногда это происходит случайно (оговорка), но чаще всего человек действительно не знает, как правильно произносится слово. Евошний, евонный, ихний – это так по-деревенски. Это неверные производные от слов «его» и «их». «Было бы смешно, если бы не было так грустно». Самые распространенные ошибки в русском языке часто делаются на автомате. Мы где-то услышали это слово, запомнив его на подсознательном уровне. Поэтому если вы не хотите случайно опозориться на каком-то выступлении на работе, на публике, тщательно «фильтруйте базар».

«Этовать» – что за зверь такой?

Мало кто знает такое слово, как этовать. А оказывается оно существует. По значению его можно сравнить с английским Do, обозначающим действие, но неопределенное. Это универсальный глагол, которым можно заменить другой в зависимости от контекста.

– «Чем занималась сегодня?»

– «Да этовала весь день!»

или

– «Хватит тут этовать мне!»

Вот такой он, разнообразный русский язык, разные в нем и особенности употребления слов в речи. Некоторые слова, которые сейчас не употребляются, нередко принимают за речевые ошибки те, кто не знает их значение. Например: агнец – ягненок, град – город, черница – монахиня и др.

Шпаргалка! Проверить интересующее вас слово – его произношение, ударение, правописание, особенности значения и употребления – можно с помощью порталов «Грамота.ру», «Грамма.ру», «Яндекс-словари». Сайт «Орфограммка.ру» позволяет избавлять от ошибок целые предложения и абзацы – навести порядок, например, в тексте комментария, письма. Тренировать грамотность интересно, выполняя онлайн-диктанты (все слышали о проекте «Тотальный диктант»?) и интерактивные упражнения, которых много на «Грамоте.ру»

Примеры предложений с частыми речевыми ошибками постоянно на слуху:

- У меня не оплОчены счета.

- Нужно ложить вещи вот так.

- Ты позвОнишь мне?

Даже в СМИ нередко допускают подобное: «Благодаря землетрясению погибли тысячи жителей».

Заключение

Говорить на родном языке правильно – это не только обязанность гражданина страны, но и уважительное отношение его к другим членам общества. Именно поэтому так важно уже с детства прививать ребенку любовь к изучению языка. Неправильная косноязычная речь приводит к непониманию при общении между людьми.

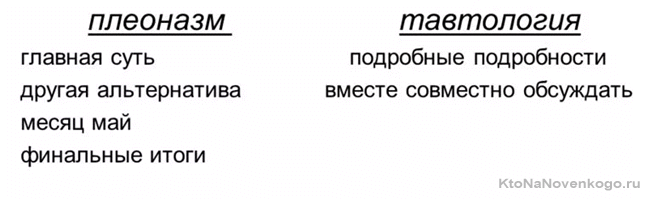

Тавтология и плеоназм — что это такое на примерах

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Хочу продолжить серию маленьких публикаций (заметок на полях), посвященных теме трактования довольно часто используемых на просторах рунета оборотов и «словечек». Чуть ранее мы заострили внимание на харизме, аннотации и дайждесте.

Сегодня хочу буквально пару слов сказать за тавтологию и плеоназм (вариант написания «тафтология» считается неправильным, хотя многие именно так это слово и произносят, делая его созвучным с «туфталогия», что в общем-то недалеко от истины).

Что же это такое? Какая крылатая фраза стала по сути синонимом тавтологии и почему чаще всего за это «ругают», а не «хвалят»? Чем плеоназм отличается от тавтологии? Или это одно и тоже? Все это, естественно, на примерах, ибо куда же без них.

Что такое тавтология и плеоназм?

Итак, сами по себе эти слова имеют однозначно греческие корни (точнее древне-греческие, когда эта страна была колыбелью философской мысли). Многих раздражает (и раздражало раньше), когда в речи собеседника присутствует множество «слов-паразитов» не несущих смысловой нагрузки, но сильно затягивающих и размывающих основную мысль (краткость, как известно, сестра таланта).

Так вот, ярким примером таких паразитических аномалий в нашей речи является плеоназм и одна из его вариаций — тавтология.

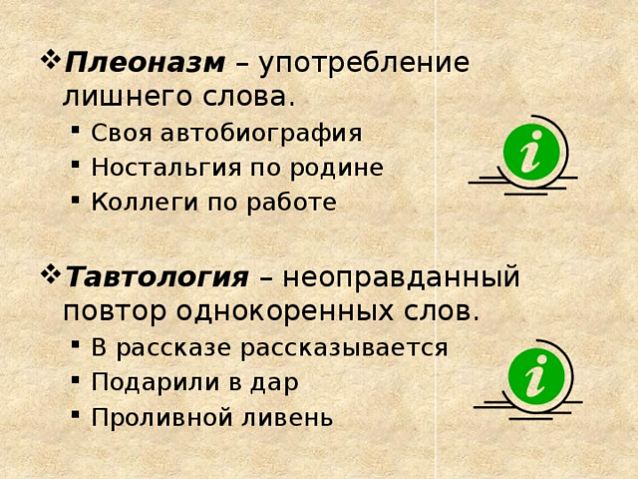

В переводе с древне-греческого слово плеоназм — это излишество (употребление ненужных для понимания слов или фраз), а тавтология — это повторение одного и того же (мысли, причины, описания) в одном предложении (по сути, это частный случай плеоназма).

Это то, что можно охарактеризовать термином — речевые излишества (ошибки). Они очень часто режут слух и засоряют нашу речь.

Подчеркну, что плеоназм представляет более емкое определение, ибо избыточность (излишество) в предложении может создаваться ведь не только употреблением похожих по смыслу слов, но и путем фраз, которые смело можно опустить. Примером такого плеоназма, который нельзя назвать тавтологией, могут служить такие вот фразы-пустышки:

- По направлению к дому ехала телега (можно убрать фразу «по направлению» и ничего по смыслу не изменится и не потеряется)

- Он рассказал мне о том, что… (фразу «о том» можно опустить без утери сути и лаконичости)

- Полезный навык (слово «полезный» тут лишние, ибо навык сам по себе подразумевает «полезное умение»)

Вроде бы пустяки, но это мусор, который засоряет наш мозг.

Но все же, под плеоназмами чаще всего подразумевают именно дублирование смыслов, т.е. чистой воды тавтологию. К тому же такие примеры намного ярче и производят больше впечатление, чем то, что уже было приведено выше.

Примеры тавтологии и плеоназма

Чаще всего такое безобразие происходит, когда употребляют однокоренные слова стоящие рядом. Это можно назвать «детской болезнью», ибо присуще чаще всего именно тем, кто только учится правильно и, что важно, четко формировать свои мысли.

Наверное, вы уже сталкивались с тем, что кто-то кому-то говорит, что это дескать «масло масляное». По сути, данная фраза уже стала сейчас синонимом слова «тавтология» и ее гораздо чаще употребляют, когда хотят указать человеку на выявленный в его речи очевидный недостаток, связанный с речевыми излишествами. «Ну, это же масло масляное!» — говорят в таких случаях.

Примерами «однокоренной» тавтологии могут служить фразы:

- старый старик

- заплатить плату

- высокая высота

- гость в гостях

- спросить вопрос

- белые белила

- проливной ливень

- писатель описывает

- рассказчик рассказал

- улыбнулся широкой улыбкой

- заработанная зарплата

- звенящий звонок

- закончить до конца

- добродушный добряк

- дымом дымится

- маленькие мелочи

- болел болезнью

- открытия открывать

Но есть примеры плеоназма (тавтологического толка, т.е. излишество за счет дублирования смыслов, а не за счет пустых фраз), когда используют не однокоренные слова, но очень близкие по смыслу:

- отрицательный недостаток

- горячий кипяток

- более лучшее

- очень прекрасно

- впервые познакомиться

- бесплатный подарок

- светловолосая блондинка

- мертвый труп

Ну, и еще примеры плеоназма без тавтологии (просто одно из слов лишнее, ибо по-другому просто быть не может и уточнять будет излишне):

- январь месяц

- минута времени

- затылок головы

- перспективы на будущее

- главный фаворит

- ностальгия по родине (что это такое?)

- промышленная индустрия

- моргать глазами

Примеры не раздражающей тавтологии п плеоназмов

Однако, есть примеры, когда явная тавтология совсем не раздражает:

- варить варенье

- начать сначала

- застегивать застежку

- угощать гостя

- закрыть крышкой

- облокотиться на локоть

- белое белье

- черные чернила

- приснилось во сне

- несоразмерность размера

- цветы расцветают

- отслужить службу

- битком набита

- сегодняшний день

- высочайшие вершины

- остановите на остановке

- делать дело

- шутки шутить

- петь песни

- тренировать у тренера

- работу работать

- красная краска (оба слова фразы имеют в своей основе корень «красивый»)

Так же можно много привести примеров, когда явные плеоназмы таковыми уже особо и не смотрятся из-за их частого и повседневного употребления:

- мимика лица

- спускаться вниз

- подниматься вверх

- другая альтернатива

- неприятный инцидент

- толпа людей

- сжатый кулак

- упал вниз

- идти пешком

- в конечном итоге

- лично я

- реальная действительность

- моя автобиография

- молодой парень

- полезный навык (навык — это само по себе «полезное умение»)

Объясняется последнее, скорее всего, просто силой привычки. Если вы эти фразы слышите с детства, употребляете их сами и все ваши окружающие, то замечания по поводу того, что это тавтология будут выглядеть просто напросто неуместными. Эти фразы уже не режут слух, как те, что употребляют по недоразумению.

Часто «тафто-фразы» приходят в нашу речь из пословиц и поговорок:

- сказка сказывается

- сидеть сиднем

- горе горькое

- ходить ходуном

- жизнь прожить

- есть поедом

- без вины виноватый

- вольному воля

- пропадать пропадом

- видать виды

Очень часто к устоявшимся (не разражающим) тавтологиям (плеоназмам) приводят употребления в одной фразе слов заимствованных из разных языков, но означающих почти одно и то же:

- выставочный экспонат (экспонат — это по определению «выставляемый предмет»)

- народная демократия (демократия — это и есть по определению «власть народа»)

- мемориальный памятник (мемориал — это и есть памятник по определению данного слова)

- впервые дебютировать

- свободная вакансия

- внутренний интерьер

- прейскурант цен

- госпитализировать в стационар

- памятные сувениры

- период времени

- полный аншлаг

- импортировать из-за рубежа

- первая премьера (первый дебют)

- народный фольклор

Кроме силы привычки, тавтология может использоваться для усиления эффекта. Об этом можно судить по большей части приведенных выше примеров. К ним еще можно добавить, например:

- крепко накрепко

- целиком и полностью

- истинная правда

- горе горькое

- яснее ясного

- суета сует

- полным полна

- всякая всячина

- нелепый абсурд

Как не допускать тавтологии и плеоназмов в своей речи? Побольше читать (или писать, как это делаю я 🙂 ). Тем самым вы неизбежно будете повышать свой словарный запас и формировать культуру речи. Все банально, но, к сожалению, в текущем 21 веке интернета не так то уж просто и осуществимо, ибо мы регулярно читаем лишь заголовки новостей и сообщения в соцсетях таких же как мы сами «книгочеев».

Речь – это канал развития интеллекта,

чем раньше будет усвоен язык,

тем легче и полнее будут усваиваться знания.

Николай Иванович Жинкин,

советский лингвист и психолог

Речь мыслится нами как абстрактная категория, недоступная для непосредственного восприятия. А между тем это – важнейший показатель культуры человека, его интеллекта и мышления, способ познания сложных связей природы, вещей, общества и передачи этой информации путём коммуникации.

Очевидно, что и обучаясь, и уже пользуясь чем-либо, мы в силу неумения или незнания совершаем ошибки. И речь, как и другие виды деятельности человека (в которых язык – важная составляющая часть), в данном отношении не является исключением. Ошибки делают все люди, как в письменной, так и в устной речи. Более того, понятие культуры речи, как представление о «речевом идеале», неразрывно связано с понятием речевой ошибки. По сути это – части одного процесса, а, значит, стремясь к совершенству, мы должны уметь распознавать речевые ошибки и искоренять их.

Что такое ошибки в языке? Зачем говорить грамотно?

Сто лет назад человек считался грамотным, если он умел писать и читать на родном языке. Сейчас грамотным называют того, кто не только читает и говорит, но и пишет в соответствии с правилами языка, которые нам дают филологи и система образования. В устаревшем смысле мы все грамотные. Но далеко не все из нас всегда правильно ставят знаки препинания или пишут трудные слова.

Виды речевых ошибок

Сначала разберёмся с тем, что такое речевые ошибки. Речевые ошибки – это любые случаи отклонения от действующих языковых норм. Без их знания человек может нормально жить, работать и настраивать коммуникацию с другими. Но вот эффективность совершаемых действий в определённых случаях может страдать. В связи с этим возникает риск быть недопонятым или понятым превратно. А в ситуациях, когда от этого зависит наш личный успех, подобное недопустимо.

Автором приведённой ниже классификации речевых ошибок является доктор филологических наук Ю. В. Фоменко. Его деление, по нашему мнению, наиболее простое, лишённое академической вычурности и, как следствие, понятное даже тем, кто не имеет специального образования.

Виды речевых ошибок:

Примеры и причины возникновения речевых ошибок

С. Н. Цейтлин пишет: «В качестве фактора, способствующего возникновению речевых ошибок, выступает сложность механизма порождения речи». Давайте рассмотрим частные случаи, опираясь на предложенную выше классификацию видов речевых ошибок.

Произносительные ошибки

Произносительные или орфоэпические ошибки возникают в результате нарушения правил орфоэпии. Другими словами, причина кроется в неправильном произношении звуков, звукосочетаний, отдельных грамматических конструкций и заимствованных слов. К ним также относятся акцентологические ошибки – нарушение норм ударения. Примеры:

Произношение: «конечно» (а не «конешно»), «пошти» («почти»), «плотит» («платит»), «прецендент» («прецедент»), «иликтрический» («электрический»), «колидор» («коридор»), «лаболатория» («лаборатория»), «тыща» («тысяча»), «щас» («сейчас»).

Неправильное ударение: «зво́нит», «диа́лог», «до́говор», «ката́лог», «путепро́вод», «а́лкоголь», «свекла́», «феноме́н», «шо́фер», «э́ксперт».

Лексические ошибки

Лексические ошибки – нарушение правил лексики, прежде всего – употребление слов в несвойственных им значениях, искажение морфемной формы слов и правил смыслового согласования. Они бывают нескольких видов.

Употребление слова в несвойственном ему значении. Это самая распространённая лексическая речевая ошибка. В рамках этого типа выделяют три подтипа:

- Смешение слов, близких по значению: «Он обратно прочитал книжку».

- Смешение слов, близких по звучанию: экскаватор – эскалатор, колос – колосс, индианка – индейка, одинарный – ординарный.

- Смешение слов, близких по значению и звучанию: абонент – абонемент, адресат – адресант, дипломат – дипломант, сытый – сытный, невежа – невежда. «Касса для командировочных» (нужно – командированных).

Словосочинительство. Примеры ошибок: грузинец, героичество, подпольцы, мотовщик.

Нарушение правил смыслового согласования слов. Смысловое согласование – это взаимное приспособление слов по линии их вещественных значений. Например, нельзя сказать: «Я поднимаю этот тост», поскольку «поднимать» значит «перемещать», что не согласовывается с пожеланием. «Через приоткрытую настежь дверь», – речевая ошибка, потому что дверь не может быть и приоткрыта (открыта немного), и настежь (широко распахнута) одновременно.

Сюда же относятся плеоназмы и тавтологии. Плеоназм – словосочетание, в котором значение одного компонента целиком входит в значение другого. Примеры: «май месяц», «маршрут движения», «адрес местожительства», «огромный мегаполис», «успеть вовремя». Тавтология – словосочетание, члены которого имеют один корень: «Задали задание», «Организатором выступила одна общественная организация», «Желаю долгого творческого долголетия».

Фразеологические ошибки

Фразеологические ошибки возникают, когда искажается форма фразеологизмов или они употребляются в несвойственном им значении. Ю. В. Фоменко выделяет 7 разновидностей:

- Изменение лексического состава фразеологизма: «Пока суть да дело» вместо «Пока суд да дело»;

- Усечение фразеологизма: «Ему было впору биться об стенку» (фразеологизм: «биться головой об стенку»);

- Расширение лексического состава фразеологизма: «Вы обратились не по правильному адресу» (фразеологизм: обратиться по адресу);

- Искажение грамматической формы фразеологизма: «Терпеть не могу сидеть сложив руки». Правильно: «сложа»;

- Контаминация (объединение) фразеологизмов: «Нельзя же все делать сложа рукава» (объединение фразеологизмов «спустя рукава» и «сложа руки»);

- Сочетание плеоназма и фразеологизма: «Случайная шальная пуля»;

- Употребление фразеологизма в несвойственном значении: «Сегодня мы будем говорить о фильме от корки до корки».

Морфологические ошибки

Морфологические ошибки – неправильное образование форм слова. Примеры таких речевых ошибок: «плацкарт», «туфель», «полотенцев», «дешевше», «в полуторастах километрах».

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки связаны с нарушением правил синтаксиса – конструирования предложений, правил сочетания слов. Их разновидностей очень много, поэтому приведём лишь некоторые примеры.

- Неправильное согласование: «В шкафу стоят много книг»;

- Неправильное управление: «Оплачивайте за проезд»;

- Синтаксическая двузначность: «Чтение Маяковского произвело сильное впечатление» (читал Маяковский или читали произведения Маяковского?);

- Смещение конструкции: «Первое, о чём я вас прошу, – это о внимании». Правильно: «Первое, о чём я вас прошу, – это внимание»;

- Лишнее соотносительное слово в главном предложении: «Мы смотрели на те звёзды, которые усеяли всё небо».

Орфографические ошибки

Этот вид ошибок возникает из-за незнания правил написания, переноса, сокращения слов. Характерен для письменной речи. Например: «сабака лаяла», «сидеть на стули», «приехать на вогзал», «русск. язык», «грамм. ошибка».

Пунктуационные ошибки

Пунктуационные ошибки – неправильное употребление знаков препинания при письме.

Стилистические ошибки

Этой теме мы посвятили отдельный материал.

Пути исправления и предупреждения речевых ошибок

Как предупредить речевые ошибки? Работа над своей речью должна включать:

- Чтение художественной литературы.

- Посещение театров, музеев, выставок.

- Общение с образованными людьми.

- Постоянная работа над совершенствованием культуры речи.

Онлайн-курс «Русский язык»

Речевые ошибки – одна из самых проблемных тем, которой уделяется мало внимания в школе. Тем русского языка, в которых люди чаще всего допускают ошибки, не так уж много — примерно 20. Именно данным темам мы решили посвятить курс «Русский язык». На занятиях вы получите возможность отработать навык грамотного письма по специальной системе многократных распределенных повторений материала через простые упражнения и специальные техники запоминания.

Подробнее Купить сейчас

Источники

- Беззубов А. Н. Введение в литературное редактирование. – Санкт-Петербург, 1997.

- Савко И. Э. Основные речевые и грамматические ошибки

- Сергеева Н. М. Ошибки речевые, грамматические, этические, фактологические…

- Фоменко Ю. В. Типы речевых ошибок. – Новосибирск: НГПУ, 1994.

- Цейтлин С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – М.: Просвещение, 1982.

Отзывы и комментарии

А теперь вы можете потренироваться и найти речевые ошибки в данной статье или поделиться другими известными вам примерами. Кроме того, обратите внимание на наш курс по развитию грамотности.

Речевые ошибки на уровне словосочетания

Нарушение

синтаксических связей: а) нарушение

норм согласования: «Я хочу всех научить

теннису — этому очень, на мой взгляд,

хорошим , но в то же время очень тяжелым

спортом» (научить чему? теннису, какому

спорту? хорошему, но очень тяжелому); б)

нарушение норм управления: «удивляюсь

его силой «, «испытываю жажду к

славе «, «избежать от верной гибели

«, «набраться силами «; в) нарушение

связи между подлежащим и сказуемым: «Не

вечно (ед.ч.) ни лето, ни жара (форма ед.ч.

вместо формы мн.ч.).

Речевые ошибки на уровне предложения

1..Синтаксические

ошибки (нарушения норм формального

синтаксиса): а) нарушения структурных

границ предложения, неоправданная

парцелляция]: «Отправился он на охоту.

С собаками». «Гляжу. Носятся мои

собаки по полю. Гоняют зайца»; б)

нарушения в построении однородных

рядов: выбор в ряду однородных членов

разных форм: «Девушка была румяной

(полн. ф.), гладко причесана (крат. ф.)»;

в) различное структурное оформление

однородных членов, например, как

второстепенного члена и как придаточного

предложения: «Я хотел рассказать о

случае с писателем и почему он так

поступил (и о его поступке); д) cмешение

прямой и косвенной речи: «Он сказал,

что я буду бороться» (имеется в виду

один и тот же субъект — «Он сказал, что

он будет бороться»); е) нарушение

видо-временной соотнесенности однородных

членов предложения или сказуемых в

главном и придаточном предложениях:

«Идет (наст. вр.) и сказал (прош. вр)»,

«Когда он спал, то видит сон»; ж)

oтрыв придаточного от определяющего

слова: «Одна из картин висит перед

нами, которая называется «Осень».

2.

Коммуникативные

ошибки, нарушение норм, регулирующих

коммуникативную организацию высказывания:

а)

собственно- коммуникативные ошибки

(нарушение порядка слов и логического

ударения, приводящее к созданию ложных

семантических связей): «Кабинет

заставлен партами с небольшими проходами»

(не у парт проходы). «Девочки сидят на

лодке килем вверх»;

б)

логико-коммуникативные ошибки (нарушения

понятийно-логической стороны высказывания):

1) подмена субъекта действия: «У Лены

очертания лица и глаза увлечены фильмом»

(сама Лена увлечена); 2) подмена объекта

действия: «Мне нравятся стихи Пушкина,

особенно тема любви»; 3) нарушение

операции приведения к одному основанию:

«Дудаев — лидер горной Чечни и молодежи»;

4) нарушение родо-видовых отношений:

«Нетрудно спрогнозировать тон

предстоящих гневных сходок — гневные

речи в адрес режима и призывы сплотить

ряды»; 5) нарушение причинно-следственных

отношений: «Но он (Базаров) быстро

успокоился, т.к. не очень верил в нигилизм»;

6) соединение в одном ряду логически

несовместимых понятий: «Он всегда

веселый, среднего роста, с редкими

веснушками на лице, волосы немного по

краям кудрявые, дружелюбный, необидчивый».

С

нашей точки зрения, высказывания,

содержащие такие нарушения, свидетельствуют,

что «сбой» происходит не во внутренней

речи, не по причине незнания пишущим

логических законов, а при перекодировании,

при переводе мыслительных образов в

словесную форму из-за неумения точно

«расписать» логические роли в

высказывании (оформить группы объекта,

субъекта, соотнести их друг с другом, с

предикатом и т.п.). Раз так, то логические

нарушения — свойства речи, ставить их в

один ряд с фактическими и выносить за

пределы речевых ошибок неправомерно.

в)

конструктивно- коммуникативные ошибки

(нарушения правил построения высказываний):

1) отсутствие связи или плохая связь

между частями высказывания: «Живут

они в деревне, когда я приезжал к нему,

то видел его красивые голубые глаза»;

2) употребление деепричастного оборота

вне связи с субъектом, к которому он

относится: «Жизнь должна быть показана

такой, как есть, не приукрашивая и не

ухудшая ее»; 3) разрыв причастного

оборота: «Между записанными темами

на доске разница невелика».

г)

информационно- коммуникативные ошибки

(или семантико-коммуникативные). Этот

тип нарушений сближается с предыдущим,

но отличается тем, что ухудшение

коммуникативных свойств речи здесь

происходит не по причине неудачного,

неправильного структурирования

высказывания, а по причине отсутствия

части информации в нем или ее избытка:

1) неясность первичной интенции

высказывания: «Мы неразрывно связаны

со страной, у нас с ней главный удар, это

удар на мир»; 2) незаконченность всего

высказывания: «Я сама люблю растения,

а поэтому меня радует, что летом наше

село становится таким неузнаваемым»

(требуется дальнейшее пояснение, в чем

проявляется данный признак села). »

Биография его коротка, но за ней очень

много»; 3) пропуск необходимых слов и

части высказывания: «У Безухова много

событий, которые играют отрицательную

роль» (пропущен локальный уточнитель

«в жизни» и локальный уточнитель

второй части высказывания, например,

«в его судьбе»); 4) смысловая

избыточность (плеоназмы, тавтология,

повторы слов и дублирование информации):

«Он со всеми своими душевными силами

начал работать над этой темой». «Когда

он грустит, лицо сморщенное, в лице

грусть»;

д)

стилистические ошибки (нарушение

требований единства функционального

стиля, неоправданное употребление

эмоционально-окрашенных, стилистически

маркированных средств). Данные нарушения

могут состоять в неоправданном

употреблении слова, но проявляются они

только на уровне предложения: 1)

употребление разговорно-просторечных

слов в нейтральных контекстах: «Корабль

наткнулся на скалу и проткнул себе

брюхо»; 2) употребление книжных слов

в нейтральных и сниженных контекстах:

«Первым делом она достает из холодильника

все компоненты супа»; 3) неоправданное

употребление экспрессивно окрашенной

лексики: «На американское посольство

напала парочка разбойников и захватила

посла»; 4) неудачные метафоры, метонимии,

сравнения: «Это — вершина айсберга,

на которой плывет в море проблем омская

швейная фабрика».

Речевые

ошибки на уровне текста

Все

они носят коммуникативный характер.

1.

Логические

нарушения: а) нарушение логики развертывания

мысли: «Мне нравится, что он такой

умный, не пытается никому сделать зло.

Чацкий даже не думал, что его поставят

в такое положение»; б) oтсутствие

связей между предложениями: «0на очень

хотела выйти замуж за такого, как Онегин,

потому что он увлекается литературой,

т.к. она тоже любила ее. Потом Пушкин

открывает галерею великих русских

женщин»; в) нарушение причинно-следственных

отношений: «С приездом Чацкого в доме

ничего не изменилось. Не было той радушной

встречи. А к его приезду отнеслись никак.

На протяжении пьесы дня Чацкий много

выясняет, и к вечеру пьеса близится к

концу, т.е. отъезд Чацкого»; г) oперации

с субъектом или объектом: «Всех своих

героев автор одарил замечательными

качествами. Манилов (доброжелательность),

Коробочка (домовитость), Плюшкин

(бережливость). Но все эти качества

доминируют над ними, заполняют всю их

сущность и поэтому мы смеемся над ними»;

д) нарушения родо-видовых отношений:

«Нестабильность в стране усугубляется

попытками оппозиции наступления на

власть. Тут и попытки устроить очередной

шумный скандал в Госдуме, связанный с

постановлением о досрочном прекращении

полномочий Президента по состоянию

здоровья, и ожидание «судьбоносных»

грядущих форумов, и возмущение решениями

правительства».

2.

Грамматические

нарушения:

а) нарушения видо-временной соотнесенности

глагольных форм в разных предложениях

текста: «Чацкий в готовой программе

заявляет все свои требования. Довольно

часто он позорил кумовство и угодничество,

никогда не смешивает дело с весельем и

дурачеством»; б) нарушение согласования

в роде и числе субъекта и предиката в

разных предложениях текста: «Я считаю,

что Родина — это когда каждый уголок

напоминает о прошедших днях, которые

уже нельзя вернуть. Которое ушло навсегда

и остается только помнить о них».

3.

Информационно-коммуникативные

нарушения: а) информационно-семантическая

и конструктивная недостаточность

(пропуск части высказывания в тексте):

«Oни были величайшими гуманистами. И

на этом, по их мнению, нужно строить

будущее общество»; б)

информационно-семантическая и

конструктивная избыточность (нагромождение

конструкций и избыток смысла): «В

портрете Татьяны Пушкин дает не внешний

облик, а скорее внутренний портрет. Она

очень страдает, что он не может ей

ответить тем же. Но тем не менее она не

меняется. Все остается такая же спокойная,

добрая, душевная»; в) несоответствие

семантики высказываний их конструктивной

заданности: «По мне должно быть так:

когда ты со своими ведешь речь — одна

позиция. А когда вступаешь в контакты

с представителями других политических

взглядов, то тут все должно быть так же,

но только с еще большим вниманием к

просьбам и предложениям» (конструктивно

задано противопоставление, но высказывания

эту конструктивную направленность не

отражают); г) неудачное использование

местоимений как средства связи в тексте:

«Лишь изредка их доставляли со стороны.

Остальное выращивалось в усадьбе.

Генералиссимус признавал отдых лишь в

парковой зоне усадьбы, где был посажен

сад с птицами в клетках и выкопан пруд

с карпами. Ежедневно во второй половине

дня он посвящал несколько минут кормлению

птиц и рыб. Там он работал с секретарем.

Он готовил всю информацию» (неясно:

кто он? Сад, генералиссимус, секретарь?);

д) повторы, тавтология, плеоназмы: «Есенин

любил природу. Природе он уделял много

времени. Много стихов он написал о

природе».

Аналогичным

образом можно рассматривать и стилевые

нарушения

на уровне текста. Следует заметить, что

к ним мы относим также бедность и

однообразие синтаксических конструкций,

т.к. тексты типа: «Мальчик был одет

просто. Он был одет в подбитую цигейкой

куртку. На ногах у него были одеты

проеденные молью носки» — свидетельствуют

не о синтаксических сбоях, а о неумении

пишущего разнообразно изложить свои

мысли, придав им стилевое богатство.

Речевые нарушения на уровне текста

более сложны, чем на уровне высказывания,

хотя «изоморфны» последним.

Приведенные выше примеры убедительно

демонстрируют, что текстовые нарушения,

как правило, носят синкретичный характер,

т.е. здесь нарушаются логические,

лексические, конструктивные стороны

организации данной речевой единицы.

Это закономерно, т.к. текст (или микротекст)

строить труднее. Необходимо удерживать

в памяти предыдущие высказывания, общую

идею и семантику всего текста, конструируя

его продолжение и завершение.

Итак,

выше была приведена некая классификация

речевых ошибок, показаны примеры,

наиболее часто встречающиеся в нашей

жизни.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Слово — важнейшая единица языка, самая многообразная и объемная. Именно слово отражает все изменения, происходящие в жизни общества. Слово не только называет предмет или явление, но и выполняет эмоционально- экспрессивную функцию.

И, выбирая слова, мы должны обращать внимание на их значение, стилистическую окраску, употребительность, сочетаемость с другими словами. Так как нарушение хоть одного из этих критериев может привести к речевой ошибке.

Основные причины речевых ошибок:

Непонимание значения слова.

Лексическая сочетаемость.

Употребление синонимов.

Употребление омонимов.

Употребление многозначных слов.

Многословие.

Лексическая неполнота высказывания.

Новые слова.

Устаревшие слова.

Слова иноязычного происхождения.

Диалектизмы.

Разговорные и просторечные слова.

Профессиональные жаргонизмы.

Фразеологизмы.

Клише и штампы.

1. Непонимание значения слова.

1.1. Употребление слова в несвойственном ему значении.

Пример: Костер все больше и больше распалялся, пылал. Ошибка заключается в неверном выборе слова:

Распаляться – 1. Нагреться до очень высокой температуры, раскалиться. 2. (перен.) Прийти в сильное возбуждение, стать охваченным каким-либо сильным чувством.

Разгораться – начинать сильно или хорошо, ровно гореть.

1.2. Употребление знаменательных и служебных слов без учета их семантики.

Пример: Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса.

В современном русском языке предлог благодаря сохраняет известную смысловую связь с глаголом благодарить и употребляется обычно лишь в тех случаях, когда говорится о причинах, вызывающих желательный результат: благодаря чьей-нибудь помощи, поддержке. Ошибка возникает в связи со смысловым отвлечением предлога от исходного глагола благодарить. В этом предложении предлог благодаря следует заменить на один из следующих: из-за, в результате, вследствие.

1.3. Выбор слов-понятий с различным основанием деления (конкретная и отвлеченная лексика).

Пример: Предлагаем полное излечение алкоголиков и других заболеваний.

Если речь идет о заболеваниях, то слово алкоголики следовало бы заменить на алкоголизм. Алкоголик- тот, кто страдает алкоголизмом. Алкоголизм – болезненное пристрастие к употреблению спиртных напитков.

1.4. Неправильное употребление паронимов.

Пример: Человек ведет праздничную жизнь. У меня сегодня праздное настроение.

Праздный и праздничный – очень похожие слова, однокоренные. Но значение имеют разное: праздничный – прилагательное к праздник (праздничный ужин, праздничное настроение); праздный- не заполненный, не занятый делом, работой (праздная жизнь). Чтобы восстановить смысл высказываний в примере, нужно поменять слова местами.

2. Лексическая сочетаемость. При выборе слова следует учитывать не только значение, которое ему присуще в литературном языке, но и лексическую сочетаемость. Далеко не все слова могут сочетаться друг с другом. Границы лексической сочетаемости определяются семантикой слов, их стилистической принадлежностью, эмоциональной окраской, грамматическими свойствами и т. д.

Пример: Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным.

Показывать можно пример, но не образец. А образцом можно быть, например, для подражания.

Пример: Их сильная, закаленная в жизненных испытаниях дружба многими была замечена.

Слово дружба сочетается с прилагательным крепкая – крепкая дружба.

Отличать от речевой ошибки следует умышленное объединение, казалось бы, несочетаемых между собой слов: живой труп, обыкновенное чудо… В этом случае перед нами один из видов тропов – оксюморон.

В сложных случаях, когда трудно определить, можно ли употребить вместе те или иные слова, необходимо пользоваться словарем сочетаемости.

3.Употребление синонимов.

Синонимы обогащают язык, делают образной нашу речь. У синонимов может быть разная функционально-стилистическая окраска. Так, слова ошибка, просчет, оплошность, погрешность – стилистически нейтральны, общеупотребительны; проруха, накладка – просторечные; оплошка – разговорное; ляп – профессионально-жаргонное. Употребление одного из синонимов без учета его стилистической окраски может привести к речевой ошибке.

Пример:Совершив оплошку, директор завода сразу же стал ее исправлять.

При использовании синонимов часто не учитывается способность каждого из них в большей или меньшей степени избирательно сочетаться с другими словами.

Различаясь оттенками лексического значения, синонимы могут выражать разную степень проявления признака, действия. Но, даже обозначая одно и то же, взаимозаменяясь в одних случаях, в других синонимы заменяться не могут – это ведет к речевой ошибке.

Пример: Вчера мне было печально.

Синоним грустно сюда вполне подходит: Вчера мне было грустно. Но в двусоставных предложениях эти синонимы взаимозаменяются. Печально я гляжу на наше поколенье….

4. Употребление омонимов.

Благодаря контексту омонимы, как правило, понимаются верно. Но все же в определенных речевых ситуациях омонимы не могут быть поняты однозначно.

Пример: Экипаж находится в отличном состоянии.

Экипаж – это повозка или команда? Само слово экипаж употреблено правильно. Но для раскрытия смысла этого слова необходимо расширить контекст.

Очень часто к двусмысленности приводит употребление в речи (особенно устной) омофонов (одинаково звучащих, но по-разному пишущихся) и омоформ (слов, совпадающих по звучанию и написанию в отдельных формах). Так что, выбирая слова для какой-либо фразы, мы должны обращать внимание и на контекст, который в некоторых речевых ситуациях призван раскрывать смысл слов.

5. Употребление многозначных слов.

Включая в свою речь многозначные слова, мы должны быть очень внимательны, должны следить, понятно ли именно то значение, которое мы хотели раскрыть в этой речевой ситуации. При употреблении многозначных слов (как и при употреблении омонимов) очень важен контекст. Именно благодаря контексту ясно то или иное значение слова. И если контекст отвечает своим требованиям (законченный в смысловом отношении отрезок речи, позволяющий установить значения входящих в него слов или фраз), то каждое слово в предложении понятно. Но бывает и иначе.

Пример: Он уже распелся.

Непонятно: или он начал петь, увлекся; или, пропев некоторое время, начал петь свободно, легко.

6. Многословие.

Встречаются следующие виды многословия:

1. Плеоназм (от греч. pleonasmos – избыток, чрезмерность) – употребление в речи близких по смыслу и потому логически излишних слов.

Пример: Все гости получили памятные сувениры.

Сувенир – подарок на память, поэтому памятные в этом предложении – лишнее слово. Разновидностью плеоназмов являются выражения типа очень огромный, очень малюсенький, очень прекрасный и т. п. Прилагательные, обозначающие признак в его предельно сильном или предельно слабом проявлении, не нуждаются в уточнении степени признака.

2. Использование лишних слов. Лишних не потому, что свойственное им лексическое значение выражено другими словами, а потому, что они просто не нужны в данном тексте.

Пример: Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, 11 апреля об этом позаботится книжный магазин “Дружба”.

3. Тавтология (от греч. tauto- то же самое logos – слово) – повторение однокоренных слов или одинаковых морфем. Тавтологическими ошибками “пестрят” не только сочинения учащихся, но и газеты и журналы.

Пример: Руководители предприятий настроены на деловой настрой.

4. Расщепление сказуемого. Это замена глагольного сказуемого синонимичным глагольно-именным сочетанием: бороться – вести борьбу, убирать – производить уборку.

Пример: Ученики приняли решение произвести уборку школьного двора.

Может быть, в официально-деловом стиле такие выражения уместны, но в речевой ситуации лучше: Ученики решили убрать школьный двор.

5. Слова-паразиты. Такие слова засоряют речь, особенно устную. Это разнообразные частицы, которыми говорящий заполняет вынужденные паузы, не оправданные содержанием и структурой высказывания: вот, ну, это и т. п.; словечки типа: знаете ли, так сказать, фактически, вообще, честно говоря и т. п. Но эта речевая ошибка, встречающаяся сплошь и рядом в устной речи, иногда просачивается и на страницы печатных изданий.

Пример: В небольших дешевых кафе, ну, куда ходят люди из своего квартала, обычно нет свободных мест.

7.Лексическая неполнота высказывания.

Эта ошибка по смыслу противоположна многословию. Неполнота высказывания заключается в пропуске необходимого в предложении слова.

Пример: Достоинство Куприна в том, что ничего лишнего.

У Куприна, может, и нет ничего лишнего, но в этом предложении не хватает (и даже не одного) слова. Или: “… не допускать на страницы печати и телевидения высказывания, способные разжечь межнациональную вражду”. Так получается – “страница телевидения”.

При выборе слова необходимо учитывать не только его семантику, лексическую, стилистическую и логическую сочетаемость, но и сферу распространения. Употребление слов, имеющих ограниченную сферу распространения (лексические новообразования, устаревшие слова, слова иноязычного происхождения, профессионализмы, жаргонизмы, диалектизмы), всегда должно быть мотивировано условиями контекста.

8.Новые слова.

Неудачно образованные неологизмы являются речевыми ошибками.

Пример: А в прошлом году на ямочный ремонт после весенней распутицы было потрачено 23 тысячи рублей.

И только контекст помогает разобраться: “ямочный ремонт” – это ремонт ям.

Устаревшие слова.

Архаизмы – слова, называющие существующие реалии, но вытесненные по каким-либо причинам из активного употребления синонимичными лексическими единицами, – должны соответствовать стилистике текста, иначе они совершенно неуместны.

Пример: Ныне в университете был день открытых дверей.

Здесь устаревшее слово ныне (сегодня, теперь, в настоящее время) совершенно неуместно.

Среди слов, вышедших из активного употребления, выделяются еще и историзмы. Историзмы – слова, вышедшие из употребления в связи с исчезновением обозначавшихся ими понятий: армяк, камзол, бурса, опричник и т. п. Ошибки в употреблении историзмов часто связаны с незнанием их лексического значения.

Пример:Крестьяне не выдерживают своей тяжелой жизни и идут к главному губернатору города.

Губернатор – начальник какой-нибудь области (например, губернии в царской России, штата в США). Следовательно, главный губернатор – нелепость, к тому же в губернии мог быть только один губернатор, а его помощник назывался вице-губернатором.

10.Слова иноязычного происхождения.

Сейчас многие имеют пристрастие к иностранным словам, даже не зная иногда их точного значения. Иногда контекст не принимает иностранное слово.

Пример: Работа конференции лимитируется из-за отсутствия ведущих специалистов.

Лимитировать – установить лимит чего-нибудь, ограничить. Иностранное слово лимитировать в данном предложении следует заменить словами: идет медленнее, приостановилась и т. п.

11.Диалектизмы.

Диалектизмы – слова или устойчивые сочетания, которые не входят в лексическую систему литературного языка и являются принадлежностью одного или нескольких говоров русского общенационального языка. Диалектизмы оправданны в художественной или публицистической речи для создания речевых характеристик героев. Немотивированное же использование диалектизмов говорит о недостаточном владении нормами литературного языка.

Пример: Пришла ко мне шаберка и просидела целый вечер.

Шаберка – соседка. Употребление диалектизма в данном предложении не оправдано ни стилистикой текста, ни целью высказывания.

12. Разговорные и просторечные слова.

Разговорные слова входят в лексическую систему литературного языка, но употребляются преимущественно в устной речи, главным образом в сфере повседневного общения. Просторечие – слово, грамматическая форма или оборот преимущественно устной речи, употребляемые в литературном языке обычно в целях сниженной, грубоватой характеристики предмета речи, а также простая непринужденная речь, содержащая такие слова, формы и обороты. Разговорная и просторечная лексика, в отличие от диалектной (областной), употребляется в речи всего народа.

Пример: У меня совсем худая куртка.

Худой(разг.) – дырявый, испорченный (худой сапог). Ошибки возникают в тех случаях, когда употребление разговорных и просторечных слов не мотивировано контекстом.

13. Профессиональные жаргонизмы.

Профессионализмы выступают как принятые в определенной профессиональной группе просторечные эквиваленты терминов: опечатка – в речи журналистов ляп; руль – в речи шоферов баранка.

Но немотивированное перенесение профессионализмов в общелитературную речь нежелательно. Такие профессионализмы, как пошить, пошив, заслушать и другие, портят литературную речь.

По ограниченности употребления и характеру экспрессии (шутливая, сниженная и т. п.) профессионализмы сходны с жаргонизмами и являются составной частью жаргонов – своеобразных социальных диалектов, свойственных профессиональным или возрастным группам людей (жаргоны спортсменов, моряков, охотников, студентов, школьников). Жаргонизмы – это обиходно-бытовая лексика и фразеология, наделенная сниженной экспрессией и характеризующая- ся социально ограниченным употреблением.

Пример: Хотел пригласить на праздник гостей, да хибара не позволяет.

Хибара – дом.

14. Фразеологизмы.

Нужно помнить, что фразеологизмы всегда имеют переносное значение. Украшая нашу речь, делая ее более живой, образной, яркой, красивой, фразеологизмы доставляют нам и немало хлопот – при неверном их употреблении появляются речевые ошибки.

1. Ошибки в усвоении значения фразеологизмов.

1) Существует опасность буквального понимания фразеологизмов, которые могут восприниматься как свободные объединения слов.

2) Ошибки могут быть связаны с изменением значения фразеологизма.

Пример: Хлестаков все время мечет бисер перед свиньями, а ему все верят.

Здесь фразеологизм метать бисер перед свиньями, имеющий значение “напрасно говорить о чем-либо или доказывать что-либо тому, кто не способен понять этого”, употреблен неверно – в значении “выдумывать, плести небылицы”.

2. Ошибки в усвоении формы фразеологизма.

1) Грамматическое видоизменение фразеологизма.

Пример: Я привык отдавать себе полные отчеты.

Здесь изменена форма числа. Существует фразеологизм отдавать отчет.

Пример: Он постоянно сидит сложив руки. Фразеологизмы типа сложа руки, сломя голову, очертя голову сохраняют в своем составе старую форму деепричастия совершенного вида с суффиксом -а (-я).

В некоторых фразеологизмах употребляются краткие формы прилагательных, замена их полными формами ошибочна.

2) Лексическое видоизменение фразеологизма.

Пример: Пора уже тебе взяться за свой ум.

Большая часть фразеологизмов является непроницаемой: в состав фразеологизма нельзя ввести дополнительную единицу.

Пример: Ну хоть бейся об стенку!

Пропуск компонента фразеологизма также является речевой ошибкой.

Пример: Все возвращается на спирали своя!..

Есть фразеологизм на круги своя. Замена слова недопустима.

3. Изменение лексической сочетаемости фразеологизма.

Пример: Эти и другие вопросы имеют большую роль в развитии этой, еще молодой науки.

Произошло смешение двух устойчивых оборотов: играет роль и имеет значение. Можно сказать так: вопросы имеют большое значение… или вопросы играют большую роль.

15. Клише и штампы.

Канцеляризмы – слова и выражения, употребление которых закреплено за официально-деловым стилем, но в других стилях речи они неуместны, являются штампами.

Пример: Имеет место отсутствие запасных частей.

Штампы – это избитые выражения с потускневшим лексическим значением и стертой экспрессивностью. Штампами становятся слова, словосочетания и даже целые предложения, которые возникают как новые, стилистически выразительные речевые средства, но в результате слишком частого употребления утрачивают первоначальную образность.

Пример: При голосовании поднялся лес рук.

Разновидностью штампов являются универсальные слова. Это слова, которые употребляются в самых общих и неопределенных значениях: вопрос, задача, поднять, обеспечить и т. д. Обычно универсальные слова сопровождаются трафаретными привесками: работа – повседневная, уровень – высокий, поддержка – горячая. Многочисленны публицистические штампы (труженики полей, город на Волге), литературоведческие (волнующий образ, гневный протест).

кЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК, ИСПРАВЛЯЕМЫХ И УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ РАБОТЫ УЧАЩЕГОСЯ

(по рекомендациям ФИПИ)

Речевые ошибки (Р) – это ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова, т. е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, тавтология, речевые штампы, неуместное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом многозначность.

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Р1 |

Употребление слова в несвойственном ему значении |

Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. |

|

Р2 |

Неоправданное употребление диалектных и просторечных слов |

Таким людям всегда удается объегорить других. |

|

Р3 |

Неудачное употребление местоимений |

Текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю; |

|

Р4 |

Употребление слов иной стилевой окраски; смешение лексики разных эпох; неуместное употребление канцелярита, экспрессивных, эмоционально окрашенных слов, устаревшей лексики, жаргонизмов, неуместное употребление фразеологизмов |

По задумке автора, герой побеждает; |

|

Р5 |

Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом |

В таких случаях я взглядываю в словарь. |

|

Р6 |

Неразличение паронимов, синонимичных слов; ошибки в употреблении антонимов при построении антитезы; разрушение образного значения фразеологизма в неудачно организованном контексте |

Были приняты эффектные меры; |

|

Р7 |

Нарушение лексической сочетаемости |

Автор использует художественные особенности. |

|

Р8 |

Употребление лишних слов, в том числе плеоназм |

Молодой юноша; очень прекрасный. |

|

Р9 |

Употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология) |

В этом рассказе рассказывается о реальных событиях. |

|

Р10 |

Неоправданное повторение слова |

Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного им. |

|

Р11 |

Бедность и однообразие синтаксических конструкций |

Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу. |

|

Р12 |

Употребление лишних слов, лексическая избыточность |

Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, об этом позаботится книжный наш магазин. |

логические ошибки (Л) – связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Л1 |

Сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении, тексте |

На уроке присутствовали директор, библиотекарь, а также Анна Петровна Иванова и Зоя Ивановна Петрова; |

|

Л2 |

Нарушение причинно-следственных отношений |

В последние годы очень много сделано для модернизации образования, однако педагоги работают по-старому, так как вопросы модернизации образования решаются слабо. |

|

Л3 |

Пропуск звена в объяснении, «логический скачок». |

Людской поток через наш двор перекрыть вряд ли возможно. [?] А как хочется, чтобы двор был украшением и школы, и поселка. |

|

Л4 |

Перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к сочинению или изложению) |

Пора вернуть этому слову его истинный смысл! Честь… Но как это сделать? |

|

Л5 |

Неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование (например, сначала от первого, затем от третьего лица) |

Автор пишет о природе, описывает природу севера, вижу снега и просторы снежных равнин. |

|

Л6 |

Сопоставление логически несопоставимых понятий |

Синтаксис энциклопедических статей отличен от других научных статей. |

|

Композиционно-текстовые ошибки |

||

|

Л7 |

Неудачный зачин |

Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например: В этом тексте автор… |

|

Л8 |

Ошибки в основной части |

а). Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении. |

|

Л9 |

Неудачная концовка |

Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли. |

Фактические ошибки (Ф) – разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания).

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Ф1 |

Искажение содержания литературного произведения, неправильное толкование, неудачный выбор примеров |

Базаров был нигилист и поэтому убил старуху топором; |

|

Ф2 |

Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты. |

Книга очень много для меня значит, ведь еще Ленин сказал: «Век живи – век учись!» |

|

Ф3 |

Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение. |

Великая Отечественная война 1812 года; |

|

Ф4 |

Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров. |

Тургеньев; «Тарас и Бульба»; в повести Тургенева «Преступление и наказание». |

Этические ошибки (Э) – нарушение в работе системы ценностей и правил этики: высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие высокомерное и циничное отношение к человеческой личности, недоброжелательность, проявления речевой агрессии, жаргонные слова и обороты.

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Э1 |

Речевая некорректность. |

Мне хотелось бы сделать автору замечание за его неумение передавать свои мысли. |

Грамматические ошибки (Г) – это ошибки в структуре языковой единицы: слова, словосочетания или предложения, т. е. нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической.

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Г1 |

Ошибочное словообразование. Ошибочное образование форм существительного, прилагательного, числительного, местоимения, глагола (личных форм глаголов, действительных и страдательных причастий, деепричастий) |

Благородность, чуда техники, подчерк, надсмехаться; более интереснее, красивше; с пятистами рублями; жонглировал обоими руками, ихнего пафоса, вокруг его ничего нет; сколько нравственных принципов мы лишились из-за утраты духовности; им двигает чувство сострадания; ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста; вышев на сцену, певцы поклонились. |

|

Г2 |

Нарушение норм согласования |

Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом. |

|

Г3 |

Нарушение норм управления |

Нужно сделать природу более красивую. Все удивлялись его силой. |

|

Г4 |

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым или способа выражения сказуемого |

Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения. |

|

Г5 |

Ошибки в построении предложения с однородными членами |

Страна любила и гордилась поэтом. |

|

Г6 |

Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом |

Читая текст, возникает такое чувство сопереживания. |

|

Г7 |

Ошибки в построении предложения с причастным оборотом |

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами. |

|

Г8 |

Ошибки в построении сложного предложения |

Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве. |

|

Г9 |

Смешение прямой и косвенной речи |

Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. |

|

Г10 |

Нарушение границ предложения |

Его не приняли в баскетбольную команду. Потому что он был невысокого роста. |

|

Г11 |

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм |

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь. |

|

Г12 |

Пропуск члена предложения (эллипсис) |

На собрании было принято (?) провести субботник. |

|

Г13 |

Ошибки, связанные с употреблением частиц: отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится |

Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника. |

Классификация речевых ошибок.

Синтаксические ошибки:

1. В структуре словосочетания

- Нарушение управления. “Я бы хотел уделить свое внимание на духовную деятельность”. (Уделить внимание чему? Обратить внимание на что?).

- Двойное использование зависимого слова. “ Наташа никак не оценивает и не вдумывается в то, что делает”. (Не оценивает что? Не вдумывается во что?)

- Неправомерное объединение грамматических конструкций. “ XIX век русской литературы ознаменовался исканиями авторов героев нового вида “. (Исканиями кого? – авторов, исканиями кого? – героев).

2. В структуре предложения.

- Ошибки в построении предложения с деепричастием и деепричастным оборотом. “ Видя, как матери ждут домой своих любимых сыновей , которые пропали без вести , сердце кровью обливается”. (Сердце видит?).

- Ошибки в построении предложения с однородными членами. “ Москва – это символ всего русского народа, который пережил больше страданий, чем кто – либо на Земле, и, несмотря на сложную судьбу, сумевший сохранить достоинства, веру и любовь к жизни. ” (Который сумел?)

- Нарушение связи между подлежащим и сказуемым. “ В романе Михаила Булгакова показана вся мужественность и храбрость жителей города.”

- Разрыв конструкций. “ Действие повести В. Быкова “Сотников” происходит во время войны, на фронте. Где встречаются два героя, два характера – Сотников и Рыбак”.

- Неудачная замена знаменательного слова местоимением. ” Онегин старается пресечь эту любовь провинциальной девушки, чтобы не позволить ей ( кому? – девушке или любви?) сломать свою ( чью? — ее или его?) жизнь”.

- Пропуск слова. ” После смерти на дуэли Ольга недолго горевала о Владимире”.( Смерти кого?).

- Нарушение порядка слов. “ В “ Белой гвардии” с исторической точки зрения были правдиво изложены все реалии советской жизни в нелегкие годы для нашей страны (… в нелегкие для нашей страны годы).

- Лексические ошибки.

1.Употребление слова в несвойственном ему значении.

2. Нарушение лексической сочетаемости.“ Наш народ выстоял, потому что верил в неминуемую победу”.

3.Стилистические ошибки.

1. Использование слов иной стилевой окраски. ”Представители “ темного царства” взяли под свой контроль город Калинов”.

2. Неоправданный повтор слова.

3. Тавтология. ” Безотрадна цветовая гамма цветов, использованная Ф. М. Достоевским в романе”.

4. Плеоназм. ” Наташа и Соня взаимно любили друг друга”.

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ НА УРОВНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ (нарушения норм формального синтаксиса): а) нарушения структурных границ предложения, неоправданная парцелляция]: «Отправился он на охоту. С собаками». «Гляжу. Носятся мои собаки по полю. Гоняют зайца»; б) нарушения в построении однородных рядов: выбор в ряду однородных членов разных форм: «Девушка была румяной (полн. ф.), гладко причесана (крат. ф.)»; в) различное структурное оформление однородных членов, например, как второстепенного члена и как придаточного предложения: «Я хотел рассказать о случае с писателем и почему он так поступил (и о его поступке); д) cмешение прямой и косвенной речи: «Он сказал, что я буду бороться» (имеется в виду один и тот же субъект — «Он сказал, что он будет бороться»); е) нарушение видо-временной соотнесенности однородных членов предложения или сказуемых в главном и придаточном предложениях: «Идет (наст. вр.) и сказал (прош. вр)», «Когда он спал, то видит сон»; ж) oтрыв придаточного от определяющего слова: «Одна из картин висит перед нами, которая называется «Осень».

2. КОММУНИКАТИВНЫЕ ОШИБКИ (нарушение норм, регулирующих коммуникативную организацию высказывания:

а) СОБСТВЕННО КОММУНИКАТИВНЫЕ ОШИБКИ (нарушение порядка слов и логического ударения, приводящее к созданию ложных семантических связей): «Кабинет заставлен партами с небольшими проходами» (не у парт проходы). «Девочки сидят на лодке килем вверх»;

б) ЛОГИКО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ОШИБКИ (нарушения понятийно-логической стороны высказывания): 1) подмена субъекта действия: «У Лены очертания лица и глаза увлечены фильмом» (сама Лена увлечена); 2) подмена объекта действия: «Мне нравятся стихи Пушкина, особенно тема любви»; 3) нарушение операции приведения к одному основанию: «Дудаев — лидер горной Чечни и молодежи»; 4) нарушение родо-видовых отношений: «Нетрудно спрогнозировать тон предстоящих гневных сходок — гневные речи в адрес режима и призывы сплотить ряды»; 5) нарушение причинно-следственных отношений: «Но он (Базаров) быстро успокоился, т.к. не очень верил в нигилизм»; 6) соединение в одном ряду логически несовместимых понятий: «Он всегда веселый, среднего роста, с редкими веснушками на лице, волосы немного по краям кудрявые, дружелюбный, необидчивый».

С нашей точки зрения, высказывания, содержащие такие нарушения, свидетельствуют, что «сбой» происходит не во внутренней речи, не по причине незнания пишущим логических законов, а при перекодировании, при переводе мыслительных образов в словесную форму из-за неумения точно «расписать» логические роли в высказывании (оформить группы объекта, субъекта, соотнести их друг с другом, с предикатом и т.п.). Раз так, то логические нарушения — свойства речи, ставить их в один ряд с фактическими и выносить за пределы речевых ошибок неправомерно.

в) КОНСТРУКТИВНО-КОММУНИКАТИВ-НЫЕ ОШИБКИ (нарушения правил построения высказываний): 1) отсутствие связи или плохая связь между частями высказывания: «Живут они в деревне, когда я приезжал к нему, то видел его красивые голубые глаза»; 2) употребление деепричастного оборота вне связи с субъектом, к которому он относится: «Жизнь должна быть показана такой, как есть, не приукрашивая и не ухудшая ее»; 3) разрыв причастного оборота: «Между записанными темами на доске разница невелика».

г) ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВ-НЫЕ ОШИБКИ (или семантико-коммуникативные). Этот тип нарушений сближается с предыдущим, но отличается тем, что ухудшение коммуникативных свойств речи здесь происходит не по причине неудачного, неправильного структурирования высказывания, а по причине отсутствия части информации в нем или ее избытка: 1) неясность первичной интенции высказывания: «Мы неразрывно связаны со страной, у нас с ней главный удар, это удар на мир»; 2) незаконченность всего высказывания: «Я сама люблю растения, а поэтому меня радует, что летом наше село становится таким неузнаваемым» (требуется дальнейшее пояснение, в чем проявляется данный признак села). » Биография его коротка, но за ней очень много»; 3) пропуск необходимых слов и части высказывания: «У Безухова много событий, которые играют отрицательную роль» (пропущен локальный уточнитель «в жизни» и локальный уточнитель второй части высказывания, например, «в его судьбе»); 4) смысловая избыточность (плеоназмы, тавтология, повторы слов и дублирование информации): «Он со всеми своими душевными силами начал работать над этой темой». «Когда он грустит, лицо сморщенное, в лице грусть»;

д) СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ (нарушение требований единства функционального стиля, неоправданное употребление эмоционально-окрашенных, стилистически маркированных средств). Данные нарушения могут состоять в неоправданном употреблении слова, но проявляются они только на уровне предложения: 1) употребление разговорно-просторечных слов в нейтральных контекстах: «Корабль наткнулся на скалу и проткнул себе брюхо»; 2) употребление книжных слов в нейтральных и сниженных контекстах: «Первым делом она достает из холодильника все компоненты супа»; 3) неоправданное употребление экспрессивно окрашенной лексики: «На американское посольство напала парочка разбойников и захватила посла»; 4) неудачные метафоры, метонимии, сравнения: «Это — вершина айсберга, на которой плывет в море проблем омская швейная фабрика».

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ НА УРОВНЕ ТЕКСТА

Все они носят коммуникативный характер.

1. ЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ: а) нарушение логики развертывания мысли: «Мне нравится, что он такой умный, не пытается никому сделать зло. Чацкий даже не думал, что его поставят в такое положение»; б) oтсутствие связей между предложениями: «0на очень хотела выйти замуж за такого, как Онегин, потому что он увлекается литературой, т.к. она тоже любила ее. Потом Пушкин открывает галерею великих русских женщин»; в) нарушение причинно-следственных отношений: «С приездом Чацкого в доме ничего не изменилось. Не было той радушной встречи. А к его приезду отнеслись никак. На протяжении пьесы дня Чацкий много выясняет, и к вечеру пьеса близится к концу, т.е. отъезд Чацкого»; г) oперации с субъектом или объектом: «Всех своих героев автор одарил замечательными качествами. Манилов (доброжелательность), Коробочка (домовитость), Плюшкин (бережливость). Но все эти качества доминируют над ними, заполняют всю их сущность и поэтому мы смеемся над ними»; д) нарушения родо-видовых отношений: «Нестабильность в стране усугубляется попытками оппозиции наступления на власть. Тут и попытки устроить очередной шумный скандал в Госдуме, связанный с постановлением о досрочном прекращении полномочий Президента по состоянию здоровья, и ожидание «судьбоносных» грядущих форумов, и возмущение решениями правительства».

2. ГРАММАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ: а) нарушения видо-временной соотнесенности глагольных форм в разных предложениях текста: «Чацкий в готовой программе заявляет все свои требования. Довольно часто он позорил кумовство и угодничество, никогда не смешивает дело с весельем и дурачеством»; б) нарушение согласования в роде и числе субъекта и предиката в разных предложениях текста: «Я считаю, что Родина — это когда каждый уголок напоминает о прошедших днях, которые уже нельзя вернуть. Которое ушло навсегда и остается только помнить о них».