Вариант 1

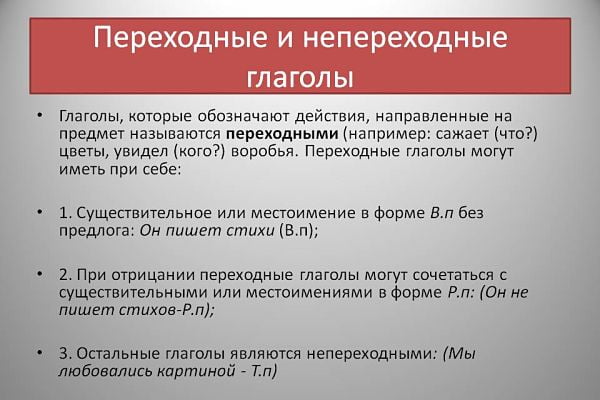

Укажите переходность/непереходность, возвратность/невозвратность, вид глаголов.

Смотреть сквозь окно –

Слушают песню –

Не участвовал в экспедиции –

Сеять семена –

Выпить воды –

Защитить Землю –

Вариант 2

Укажите переходность/непереходность, возвратность/невозвратность, вид глаголов.

Укрыться от зноя –

Простит ошибку –

Насыпать соли –

Ненастье не прекращалось —

Играл с мячом –

Защищаться от врага –

Вариант 3

Укажите переходность/непереходность, возвратность/невозвратность, вид глаголов.

Спастись от мороза –

Хочется подарков –

Выполнять работу –

Налить чаю –

Ребенку нездоровилось –

Отстоять город –

Вариант 4

Укажите переходность/непереходность, возвратность/невозвратность, вид глаголов.

Тянет домой –

Не увидел ошибки –

Попросить воды –

Влюбиться в обновку –

Читала книгу –

Стать героем –

Вариант 5

Укажите переходность/непереходность, возвратность/невозвратность, вид глаголов.

Тебя любят –

Профессия не устареет –

Не присутствовал на собрании –

Создавал произведение –

Добавить соли –

Выполнить долг –

Вариант 6

Укажите переходность/непереходность, возвратность/невозвратность, вид глаголов.

Гордиться победой –

Поздравить ветеранов –

Наколоть дров –

Мириться с другом –

Встречать гостя –

Считать минуты –

Разбор частей речи

Далее давайте разберем морфологические признаки каждой из частей речи русского языка на примерах. Согласно лингвистике русского языка, выделяют три группы из 10 частей речи, по общим признакам:

1. Самостоятельные части речи:

- существительные (см. морфологические нормы сущ. );

- глаголы:

-

- причастия;

- деепричастия;

- прилагательные;

- числительные;

- местоимения;

- наречия;

2. Служебные части речи:

- предлоги;

- союзы;

- частицы;

3. Междометия.

Ни в одну из классификаций (по морфологической системе) русского языка не попадают:

- слова да и нет, в случае, если они выступают в роли самостоятельного предложения.

- вводные слова: итак, кстати, итого, в качестве отдельного предложения, а так же ряд других слов.

Морфологический разбор существительного

План морфологического разбора существительного

Пример:

«Малыш пьет молоко.»

Малыш (отвечает на вопрос кто?) – имя существительное;

- начальная форма – малыш;

- постоянные морфологические признаки: одушевленное, нарицательное, конкретное, мужского рода, I -го склонения;

- непостоянные морфологические признаки: именительный падеж, единственное число;

- при синтаксическом разборе предложения выполняет роль подлежащего.

Морфологический разбор слова «молоко» (отвечает на вопрос кого? Что?).

- начальная форма – молоко;

- постоянная морфологическая характеристика слова: среднего рода, неодушевленное, вещественное, нарицательное, II -е склонение;

- изменяемые признаки морфологические: винительный падеж, единственное число;

- в предложении прямое дополнение.

Приводим ещё один образец, как сделать морфологический разбор существительного, на основе литературного источника:

«Две дамы подбежали к Лужину и помогли ему встать. Он ладонью стал сбивать пыль с пальто. (пример из: «Защита Лужина», Владимир Набоков).»

Дамы (кто?) — имя существительное;

- начальная форма — дама;

- постоянные морфологические признаки: нарицательное, одушевленное, конкретное, женского рода, I склонения;

- непостоянная морфологическая характеристика существительного: единственное число, родительный падеж;

- синтаксическая роль: часть подлежащего.

Лужину (кому?) — имя существительное;

- начальная форма — Лужин;

- верная морфологическая характеристика слова: имя собственное, одушевленное, конкретное, мужского рода, смешанного склонения;

- непостоянные морфологические признаки существительного: единственное число, дательного падежа;

- синтаксическая роль: дополнение.

Ладонью (чем?) — имя существительное;

- начальная форма — ладонь;

- постоянные морфологические признаки: женского рода, неодушевлённое, нарицательное, конкретное, I склонения;

- непостоянные морфо. признаки: единственного числа, творительного падежа;

- синтаксическая роль в контексте: дополнение.

Пыль (что?) — имя существительное;

- начальная форма — пыль;

- основные морфологические признаки: нарицательное, вещественное, женского рода, единственного числа, одушевленное не охарактеризовано, III склонения (существительное с нулевым окончанием);

- непостоянная морфологическая характеристика слова: винительный падеж;

- синтаксическая роль: дополнение.

(с) Пальто (С чего?) — существительное;

- начальная форма — пальто;

- постоянная правильная морфологическая характеристика слова: неодушевленное, нарицательное, конкретное, среднего рода, несклоняемое;

- морфологические признаки непостоянные: число по контексту невозможно определить, родительного падежа;

- синтаксическая роль как члена предложения: дополнение.

Морфологический разбор прилагательного

Имя прилагательное — это знаменательная часть речи. Отвечает на вопросы Какой? Какое? Какая? Какие? и характеризует признаки или качества предмета. Таблица морфологических признаков имени прилагательного:

- начальная форма в именительном падеже, единственного числа, мужского рода;

- постоянные морфологические признаки прилагательных:

-

- разряд, согласно значению:

-

- — качественное (теплый, молчаливый);

- — относительное (вчерашний, читальный);

- — притяжательное (заячий, мамин);

- степень сравнения (для качественных, у которых этот признак постоянный);

- полная / краткая форма (для качественных, у которых этот признак постоянный);

- непостоянные морфологические признаки прилагательного:

-

- качественные прилагательные изменяются по степени сравнения (в сравнительных степенях простая форма, в превосходных — сложная): красивый-красивее-самый красивый;

- полная или краткая форма (только качественные прилагательные);

- признак рода (только в единственном числе);

- число (согласуется с существительным);

- падеж (согласуется с существительным);

- синтаксическая роль в предложении: имя прилагательное бывает определением или частью составного именного сказуемого.

План морфологического разбора прилагательного

Пример предложения:

Полная луна взошла над городом.

Полная (какая?) – имя прилагательное;

- начальная форма – полный;

- постоянные морфологические признаки имени прилагательного: качественное, полная форма;

- непостоянная морфологическая характеристика: в положительной (нулевой) степени сравнения, женский род (согласуется с существительным), именительный падеж;

- по синтаксическому анализу — второстепенный член предложения, выполняет роль определения.

Вот еще целый литературный отрывок и морфологический разбор имени прилагательного, на примерах:

Девушка была прекрасна: стройная, тоненькая, глаза голубые, как два изумительных сапфира, так и заглядывали к вам в душу.

Прекрасна (какова?) — имя прилагательное;

- начальная форма — прекрасен (в данном значении);

- постоянные морфологические нормы: качественное, краткое;

- непостоянные признаки: положительная степень сравнения, единственного числа, женского рода;

- синтаксическая роль: часть сказуемого.

Стройная (какая?) — имя прилагательное;

- начальная форма — стройный;

- постоянные морфологические признаки: качественное, полное;

- непостоянная морфологическая характеристика слова: полное, положительная степень сравнения, единственное число, женский род, именительный падеж;

- синтаксическая роль в предложении: часть сказуемого.

Тоненькая (какая?) — имя прилагательное;

- начальная форма — тоненький;

- морфологические постоянные признаки: качественное, полное;

- непостоянная морфологическая характеристика прилагательного: положительная степень сравнения, единственное число, женского рода, именительного падежа;

- синтаксическая роль: часть сказуемого.

Голубые (какие?) — имя прилагательное;

- начальная форма — голубой;

- таблица постоянных морфологических признаков имени прилагательного: качественное;

- непостоянные морфологические характеристики: полное, положительная степень сравнения, множественное число, именительного падежа;

- синтаксическая роль: определение.

Изумительных (каких?) — имя прилагательное;

- начальная форма — изумительный;

- постоянные признаки по морфологии: относительное, выразительное;

- непостоянные морфологические признаки: множественное число, родительного падежа;

- синтаксическая роль в предложении: часть обстоятельства.

Морфологические признаки глагола

Согласно морфологии русского языка, глагол — это самостоятельная часть речи. Он может обозначать действие (гулять), свойство (хромать), отношение (равняться), состояние (радоваться), признак (белеться, красоваться) предмета. Глаголы отвечают на вопрос что делать? что сделать? что делает? что делал? или что будет делать? Разным группам глагольных словоформ присущи неоднородные морфологические характеристики и грамматические признаки.

Морфологические формы глаголов:

- начальная форма глагола — инфинитив. Ее так же называют неопределенная или неизменяемая форма глагола. Непостоянные морфологические признаки отсутствуют;

- спрягаемые (личные и безличные) формы;

- неспрягаемые формы: причастные и деепричастные.

Морфологический разбор глагола

- начальная форма — инфинитив;

- постоянные морфологические признаки глагола:

-

- переходность:

-

- переходный (употребляется с существительными винительного падежа без предлога);

- непереходный (не употребляется с существительным в винительном падеже без предлога);

- возвратность:

-

- возвратные (есть -ся, -сь);

- невозвратные (нет -ся, -сь);

- вид:

-

- несовершенный (что делать?);

- совершенный (что сделать?);

- спряжение:

-

- I спряжение (дела-ешь, дела-ет, дела-ем, дела-ете, дела-ют/ут);

- II спряжение (сто-ишь, сто-ит, сто-им, сто-ите, сто-ят/ат);

- разноспрягаемые глаголы (хотеть, бежать);

- непостоянные морфологические признаки глагола:

-

- наклонение:

-

- изъявительное: что делал? что сделал? что делает? что сделает?;

- условное: что делал бы? что сделал бы?;

- повелительное: делай!;

- время (в изъявительном наклонении: прошедшее/настоящее/будущее);

- лицо (в настоящем/будущем времени, изъявительного и повелительного наклонения: 1 лицо: я/мы, 2 лицо: ты/вы, 3 лицо: он/они);

- род (в прошедшем времени, единственного числа, изъявительного и условного наклонения);

- число;

- синтаксическая роль в предложении. Инфинитив может быть любым членом предложения:

-

- сказуемым: Быть сегодня празднику;

- подлежащим :Учиться всегда пригодится;

- дополнением: Все гости просили ее станцевать;

- определением: У него возникло непреодолимое желание поесть;

- обстоятельством: Я вышел пройтись.

Морфологический разбор глагола пример

Чтобы понять схему, проведем письменный разбор морфологии глагола на примере предложения:

Вороне как-то Бог послал кусочек сыру… (басня, И. Крылов)

Послал (что сделал?) — часть речи глагол;

- начальная форма — послать;

- постоянные морфологические признаки: совершенный вид, переходный, 1-е спряжение;

- непостоянная морфологическая характеристика глагола: изъявительное наклонение, прошедшего времени, мужского рода, единственного числа;

- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

Следующий онлайн образец морфологического разбора глагола в предложении:

Какая тишина, прислушайтесь.

Прислушайтесь (что сделайте?) — глагол;

- начальная форма — прислушаться;

- морфологические постоянные признаки: совершенный вид, непереходный, возвратный, 1-го спряжения;

- непостоянная морфологическая характеристика слова: повелительное наклонение, множественное число, 2-е лицо;

- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

План морфологического разбора глагола онлайн бесплатно, на основе примера из целого абзаца:

— Его нужно предостеречь.

— Не надо, пусть знает в другой раз, как нарушать правила.

— Что за правила?

— Подождите, потом скажу. Вошел! («Золотой телёнок», И. Ильф)

Предостеречь (что сделать?) — глагол;

- начальная форма — предостеречь;

- морфологические признаки глагола постоянные: совершенный вид, переходный, невозвратный, 1-го спряжения;

- непостоянная морфология части речи: инфинитив;

- синтаксическая функция в предложении: составная часть сказуемого.

Пусть знает (что делает?) — часть речи глагол;

- начальная форма — знать;

- постоянные морфологические признаки: несовершенный вид, невозвратный, переходный, 1-го спряжения;

- непостоянная морфология глагола: повелительное наклонение, единственного числа, 3-е лицо;

- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

Нарушать (что делать?) — слово глагол;

- начальная форма — нарушать;

- постоянные морфологические признаки: несовершенный вид, невозвратный, переходный, 1-го спряжения;

- непостоянные признаки глагола: инфинитив (начальная форма);

- синтаксическая роль в контексте: часть сказуемого.

Подождите (что сделайте?) — часть речи глагол;

- начальная форма — подождать;

- постоянные морфологические признаки: совершенный вид, невозвратный, переходный, 1-го спряжения;

- непостоянная морфологическая характеристика глагола: повелительное наклонение, множественного числа, 2-го лица;

- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

Вошел (что сделал?) — глагол;

- начальная форма — войти;

- постоянные морфологические признаки: совершенный вид, невозвратный, непереходный, 1-го спряжения;

- непостоянная морфологическая характеристика глагола: прошедшее время, изъявительное наклонение, единственного числа, мужского рода;

- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

Все категории

- Фотография и видеосъемка

- Знания

- Другое

- Гороскопы, магия, гадания

- Общество и политика

- Образование

- Путешествия и туризм

- Искусство и культура

- Города и страны

- Строительство и ремонт

- Работа и карьера

- Спорт

- Стиль и красота

- Юридическая консультация

- Компьютеры и интернет

- Товары и услуги

- Темы для взрослых

- Семья и дом

- Животные и растения

- Еда и кулинария

- Здоровье и медицина

- Авто и мото

- Бизнес и финансы

- Философия, непознанное

- Досуг и развлечения

- Знакомства, любовь, отношения

- Наука и техника

12

ПЛИЗ!!! Даю 20 баллов!

Определите переходность не переходность глаголов:

Не участвовал в экспедиции, не увидел ошибки, не построили жилищ, не присутствовал на собрании, не посеяли семена, создавал произведение, не чувствовал неприязни, не было препятствий, ненастье не прекращалось, ребенку нездоровилось, не преследовал неприятеля.

1 ответ:

0

0

Все не переходные глаголы переходный это ся, сь В. П

Читайте также

Словарное слово ,надо запомнить

Домик-домиков:

«дом»-корень

«ик»-суффикс

Белочка-белочек:

«Бел»-корень

«очк»-суффикс

Паровозик-паровозиков:

«Пар», «воз»-корни

«ик»-суффикс

Задачка-задачек:

«задач»-корент

«к»-суффикс

Собачка-собачек:

«собач»-корень

«к»-суффикс

Коврик-ковриков:

«ковр»-корень

«ик»-суффикс

Шалашик-шалашиков:

«шалаш»-корень

«ик»-суффикс

Орешек-орешков:

«ореш»-корень

«к»-суффик

1) Подлежащее: Все

Сказуемое:начали бы глядеть

2)Подлежащее:дома

Сказуемое:-

3)Подлежащее:Не греки

Сказуемое:были

4)Подлежащее:-

Сказуемое:почитали

5)Подлежащее:музыка

Сказуемое:приносит

6)Подлежащее:-

Сказуемое:нет(=отсутствует)

7)Подлежащее:время

Сказуемое:будет

8)Подлежащее:не все

Сказуемое:совпадает

9)Подлежащее:момент

Сказуемое:должен быть

10)Подлежащее:-

Сказуемое:не везло

— Понимаю,да вот беда

-Мудрено, ваше превосходительство

-Не надобно лекаря,батюшка скончался.

прямая речь из произведения ‘Дубровский» А.Пушкин

1. сколько дней в месяце?

2. каким по счету в году идет май (или другой любой месяц) ?

3. какого числа Россия отмечает «День Победы»?

- Переходные глаголы

- Непереходные глаголы

- Переходный или непереходный глагол? Как определить?

Одним из постоянных грамматических признаков глагола является переходность. Глаголы в русском языке бывают переходными и непереходными.

Посмотрим, что такое переходность глагола?

Переходность — это грамматическая категория глагола, которая демонстрирует отношения между субъектом и объектом.

Переходные глаголы

Переходные глаголы — это глаголы, действия которых переходят на другой объект. Данные глаголы управляют прямым дополнением, которое обычно выражено существительным в форме винительного падежа без предлога или местоимением.

Например:

- победить (кого?) соперника

- поднять (что?) платок

- различать (что?) цвета

- рассмотреть (кого?) воспитателя

Как видно из примеров, действия перечисленных глаголов переходят на другой предмет или объект, поэтому они и называются переходными.

Запомните, что обязательным признаком переходности глагола является наличие объекта, на которое направлено действие.

Теперь выясним, какими членами предложения могут быть выражены данные объекты:

1. существительным в форме винительного падежа без предлога

- поцеловать (кого?) маму

- написать (что?) картину

2. местоимением

- поблагодарить (кого?) её

- увидеть (что?) кого-либо

3. существительным в форме родительного падежа, которое обозначает часть от целого.

- попробуйте (чего?) гречки, сиропа

- выпил (чего?) вина, воды

- купил (чего?) огурцов, мороженого

4. существительным в форме родительного падежа или местоимением при сказуемом с отрицанием:

- не подождешь (кого?) друга

- не убрал (чего?) посуды

- не увидел (кого?) её

- не вижу (чего?) никого

Также, запомните, что страдательные причастия прошедшего времени образуются от переходных глаголов.

Например:

- засеять — засеянный отцом огород

- разбросать — разбросанные дочкой вещи

- расколоть — расколотый сильным ударом зуб

Непереходные глаголы

Непереходные глаголы — глаголы, действия которых не направлены на какой-либо предмет. Данные глаголы не управляют прямым дополнением, в отличие от переходных глаголов.

Например:

- переживать (о ком?) о родителях

- поверить (во что?) в чудо

- думать (над чем?) над задачей

Запомните, что все возвратные глаголы являются переходными:

вернуться, показаться, тревожиться и др.

Посмотрим, с какими словами употребляются непереходные глаголы:

1. с существительными в форме родительного падежа

- отвыкнуть (от чего?) от машины

- достичь (чего?) высот

- идите (мимо чего?) мимо дома

2. с существительными в форме дательного падежа:

- сочувствовать (кому?) близкому

- служил (чему?) Родине

- соскучился (по чему?) по городу

3. с существительными в форме винительного падежа с предлогом:

- верила (во что?) в любовь

- попасть (во что?) в историю

- войти (во что?) в дом

Примечание: переходные глаголы также употребляются с существительными винительного падежа, НО без предлогов.

4. с существительными в форме творительного падежа:

- повеяло (чем?) холодом

- утомила (чем?) присутствием

- гордимся (чем?) успехом

5. с существительными в форме предложного падежа:

- плавать (в чём?) в купальнике

- стоять (на чём?) на площадке

- думать (о чём?) о море

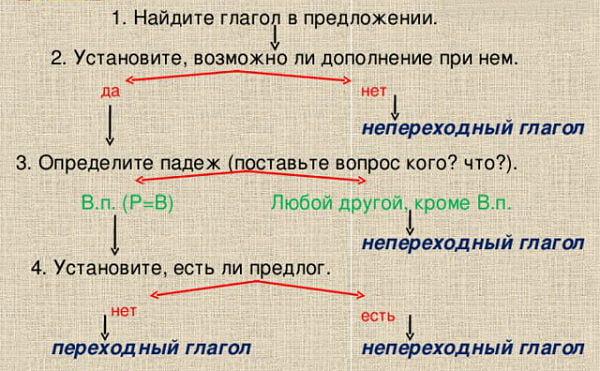

Чтобы правильно определить, глагол переходный или непереходный, предлагаем следующий алгоритм.

Переходный или непереходный глагол? Как определить?

Является ли глагол переходным или нет, определяется по предложению.

Воспользуемся следующим алгоритмом:

- Найти дополнение к глаголу (если дополнения нет, то глагол — непереходный).

- Определить падеж дополнения.

- глагол является переходным:

- если дополнение выражено существительным в форме винительного падежа без предлога.

- если дополнение выражено существительным в форме родительного падежа или местоимением при сказуемом с отрицанием.

- если дополнение выражено существительным в форме родительного падежа, которое обозначает часть от целого.

- если дополнение выражено местоимением.

Во всех остальных случаях глагол — непереходный (смотреть выше).

Пример: «За годы жизни в мегаполисе я уже успел отвыкнуть от машины.»

Нам нужно выяснить, является ли глагол «отвыкнуть» переходным или непереходным. Находим в предложении дополнение — «от машины».

Теперь нужно определить падеж дополнения (от машины).

От чего? — от машины — родительный падеж.

Согласно правилу, если дополнение выражено существительным в форме родительного падежа, то глагол является непереходным.

Переходные и непереходные глаголы в русском языке

Глаголы русского языка делятся на переходные и непереходные. Грамматическая категория переходности является постоянным признаком каждого глагола.

Выясним, что такое переходные и непереходные глаголы в русском языке.

Что такое переходные глаголы

Переходными являются те глаголы, которые управляют или способны управлять прямым дополнением, выраженным чаще всего формой винительного падежа без предлога существительного или местоимения, например:

- превосходить (кого?) соперника;

- нести (что?) корзинку;

- различать (что?) признаки;

- увидеть (кого?) её;

- заметить (что?) нечто серое.

| ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ | НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ |

|---|---|

| везти санки | бродить по лесу |

| увидеть мальчика | стоять на мосту |

| написать письмо | помогать маме |

| учу уроки | руководить командой |

Действие, обозначенное переходным глаголом, предполагает обязательное наличие объекта. Объект, на который направлено действие, выражается:

1. существительным или местоимением в форме винительного падежа без предлога:

- встретить (кого?) подругу;

- нарисовать (что?) пейзаж;

- хвалить (кого?) его;

- обозначить (что?) что-либо;

2. формой родительного падежа существительного, обозначающей часть от целого:

- поешьте (чего?) супа, борща, каши;

- выпил (чего?) кефира, кваса, молока, чая;

- купила (чего?) моркови, хлеба, колбасы, мяса;

3. формой родительного падежа существительного или местоимения при сказуемом с отрицанием:

- не подождешь (кого?) приятеля;

- не брал (чего?) тетради;

- не услышал (кого?) его;

- не вижу (чего?) ничего.

Переходные глаголы образуют страдательные причастия прошедшего времени, обозначающие признак предмета, на который направлено действие со стороны другого предмета, например:

- засеять — засеянное пахарем поле;

- разбросать — разбросанные ветром листья;

- покинуть — покинутый жителями город;

- расколоть — расколотый одним ударом орех.

Какие глаголы являются непереходными

Непереходные глаголы не способны управлять прямым дополнением без предлога и не нуждаются в этом.

Например:

- беспокоиться (о ком?) о детях;

- верить (во что?) в справедливость;

- сочувствовать (кому?) ему;

- размышлять (над чем?) над проблемой.

Чтобы выяснить, какие глаголы отнесем к непереходным, сравним два предложения:

Он показал бы ей новый, неведомый мир, прекрасные цветы подводных полей (Александр Беляев. Человек-амфибия).

Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер (Александр Пушкин. Пиковая дама).

В этих отрывках из художественных произведений используются, на первый взгляд, похожие глаголы:

- показал (что?) мир;

- офицер (что сделал?) показался.

Глагол «показал» является переходным, так как управляет существительным в форме винительного падежа без предлога. А возвратный глагол «показался» не может иметь при себе прямого дополнения.

Например:

- обидеться (на что?) на шутку;

- тревожиться (за кого?) за сестру;

- оскорбиться (чем?) замечанием;

- сомневаться (в чём?) в правильности решения.

Непереходные глаголы не могут управлять формой винительного падежа существительного или местоимения, то есть не имеют при себе прямого дополнения. Они употребляются с существительными (местоимениями) с предлогами и без них в формах:

1. родительного падежа:

- отвыкнуть (от чего?) от привычки;

- добиваться (чего?) успехов;

- проходите (мимо чего?) мимо дерева;

2. дательного падежа:

- сочувствовать (кому?) подруге;

- служил (чему?) Отечеству;

- скучать (по чему?) по дому;

- подтолкнуть (к чему?) к занятиям спортом;

3. винительного падежа с предлогом:

- верила (во что?) в судьбу;

- попасть (во что?) в мир картин;

- войти (во что?) в зал;

- подвигнуть (на что?) на великие дела;

4. творительного падежа:

- повеяло (чем?) весной;

- утомила (чем?) рассказом;

- дорожим (чем?) временем;

- шумит (над чем?) над городом;

5. предложного падежа:

- плавать (в чём?) в реке;

- стоять (на чём?) на крыльце;

- думать (о чём?) о доме.

Чтобы правильно определить, глагол переходный или непереходный, предлагаем следующий алгоритм.

Алгоритм определения переходности/непереходности глагола

Видеоурок

Переходные и непереходные глаголы

В русском языке определенные категории глаголов могут присоединять прямое дополнение. В этом случае речь идет о переходности глаголов. В статье подробно описаны особенности переходных и непереходных глаголов с приведением наглядных примеров.

Что такое переходность глаголов?

Переходность глагола – грамматическая категория глагола, отражающая способность глагола присоединять прямое дополнение. То есть, переходность указывает, может ли глагол управлять беспредложными существительными, обозначающими объект действия (предмет, человека, животное и т. д.).

В русском языке существуют переходные и непереходные глаголы, которые различаются по значению и особенностям управления.

Особенности переходных глаголов

Переходные глаголы – это глаголы, обозначающие отношение либо действие, направленное на определенный объект (предмет, лицо) и переходящее на этот объект. Переходные глаголы управляют беспредложной формой существительного в винительном падеже.

Если глагол находится в отрицательной форме, то управление осуществляется существительным в родительном падеже. Также управление родительным падежом возможно тогда, когда речь идет о части объекта.

которые читают вместе с этой

С лексической точки зрения переходные глаголы могут обозначать:

- Процесс создания, изменения или уничтожения объекта (написать книгу, сжечь полено);

- Чувственное восприятие (ощущать тепло, слышать шорохи);

- Воздействие на объект, которое не изменяет его (благодарить друзей, гладить кота);

- Отношение к объекту (ненавидеть грубость, предпочитать кофе).

От переходных глаголов образуются страдательные причастия.

Особенности непереходных глаголов

Непереходные глаголы – глаголы, обозначающие действие, которое не переходит на прямой объект и не нуждаются в таком объекте. Как правило, с существительными в винительном падеже такие глаголы не сочетаются.

С лексической точки зрения непереходные глаголы могут обозначать:

- Психическое, физическое состояние, положение в пространстве (грустить, заболеть, присесть);

- Движение и существование (ходить, передвигаться, быть, являться);

- Профессиональные либо непрофессиональные занятия (слесарничать, лентяйничать);

- Становление и выявление качеств (подрастать, краснеть, уменьшаться).

Как определить переходность глагола?

Подводя итоги, можно выделить 3 основных способа определить переходность глагола:

Что такое переходные и непереходные глаголы: как определить, примеры

В русском языке глагол имеет постоянные признаки, неизменные вне зависимости от речевой ситуации. Один из них – переходность. Переходные и непереходные глаголы различаются способом взаимодействия с зависимым существительным.

Что такое переходный глагол

Сам глагол никуда не переходит, но обозначает действие, направленное на предмет, переходящее на него. Объект действия выражается в этом случае именем существительным или заменяющим его местоимением, употреблённым без предлога в винительном падеже:

- собирать ракушки – собирать их;

- разгадать загадку – разгадать её;

- подозвать щенка – подозвать его.

Либо в родительном, когда он заменяет винительный. Замена происходит в двух случаях:

- при отрицании

получить (что?) письмо (в. п.) – не получить (чего?) письма (р. п.)

попробовать (что?) пирог (в. п.) – не попробовать (чего?) пирога (р. п.)

- при необходимости обозначить, что берётся часть от общего количества

допить молоко (в. п.) – купить молока (р. п.)

резать хлеб (в. п.) – отрезать хлеба (р. п.)

Переходность свойственна словам, имеющим следующие значения:

- воздействие на объект, в результате которого он может изменяться, возникать, уничтожаться или оставаться неизменным (колоть дрова, связать свитер, спилить дерево, похвалить ребёнка);

- восприятие с помощью органов чувств (видеть опасность, слушать музыку, почувствовать голод);

- отношение к предмету (отвергать насилие, жалеть больного, полюбить прогулки).

Переходными бывают глаголы как совершенного, так и несовершенного вида:

- навестить (сов. вид) родственников – навещать (несов. вид) знакомых;

- выкопать (сов. вид) канаву – копать (несов. вид) картошку;

- скопировать (сов. вид) походку – копировать (несов. вид) натюрморт.

Что такое непереходный глагол

Непереходные глаголы отличаются сочетаемостью с существительным или местоимением в остальных косвенных падежах, но в винительном – в основном только с предлогом:

- лишиться памяти, поехать без багажа (р. п.);

- позвонить родителям, подойти к перекрёстку (д. п.);

- собираться в музей (в. п.);

- махать рукой, повстречаться с медведем (т. п.);

- купаться в озере (п. п.)

Выражаемое ими действие не направлено на предмет и не нуждается в этом.

Слово в винительном падеже при подчинении такому глаголу не требует предлога в значении отрезка времени или пути, но отвечает в словосочетании не на падежный вопрос и не имеет объектного значения:

- стажироваться ( что сколько?) месяц;

- пробежать ( что сколько?) километр.

Непереходнось свойственна словам со значением:

- состояние, физическое или эмоциональное, и расположение в пространстве (скучать, простудиться, лечь);

- виды деятельности, занятий (плотничать, бездельничать);

- перемещение в пространстве, существование (лететь, являться);

- проявление и изменение признаков (зазеленеть, развиваться).

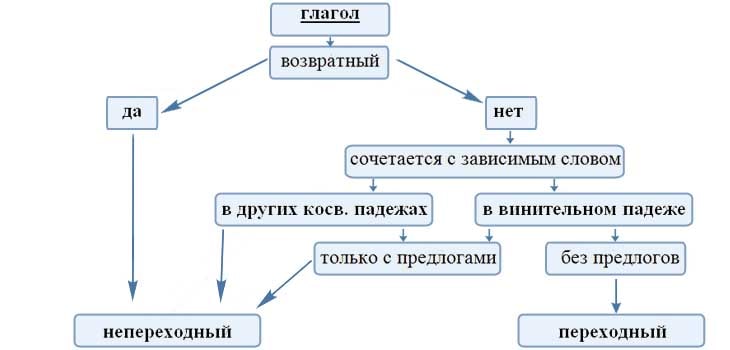

Возвратность – свойство, указывающее на непереходность, поскольку объектом действия становится предмет, его производящий:

- умываться – умывать себя;

- кусаться – проявлять себя способным укусить.

Как отличить переходный глагол от непереходного

В предложениях ключевой отличительный признак переходности – прямое дополнение, т.к. им выражается объект действия. Примеры

Прохожий оглянулся , благодарно кивнул головой и отряхнул рукав пальто.

- оглянулся – возвратный (неперех.)

- кивнул головой – присоединяет косвенное дополнение в творительном падеже (неперех.)

- отряхнул рукав – управляет прямым дополнением (перех.)

Внучка долго искала бабушкино кольцо и в конце концов нашла .

- искала кольцо – в сочетании с прямым дополнением (перех.)

- нашла – не имеет зависимого слова, но оно подразумевается. Действие направлено на тот же предмет (кольцо), обозначение которого выпущено в неполном предложении во избежание повтора (перех.)

Порядок действий при определении переходности

Переходность вне контекста определяется последовательным выявлением признаков:

| Пояснение правила на примерах | |

| Улыбаться | имеет возвратный постфикс -ся (неперех.) |

| Размахивать | нет признаков возвратности; размахивать – не сочетается с вин.п. (неперех.) |

| Пойти | нет признаков возвратности; пойти в лес – с вин. п. сочетается; требует подчинения только с предлогом (неперех.) |

| Наклеить | невозвратный; наклеить на бумагу – с вин.п. сочетается; наклеить марку – предложной конструкции не требует (перех.) |

Влияние многозначности на переходность

В русском языке существует явление многозначности слов. При смене значения грамматические признаки могут утрачиваться или приобретаться.

Тётя роняла и била посуду не специально, а потому что нервничала.

Серёжа целый день бил в подаренный дедушкой игрушечный барабан, раздражая родителей.

Одна и та же часть речи (бить) в первом предложении управляет прямым дополнением (посуду) и является переходной, а во втором не требует и не имеет объекта действия, становясь непереходной.

Подобная роль характерна для слов, обозначающих занятия человека. При сообщении о действиях, производимых с предметом, используется переходный вариант, а в значении постоянного занятия – нет:

Бабушка шьёт внучке костюм снежинки для новогоднего карнавала. (Костюм – прям. доп.)

Маринина мама профессиональная портниха, она шьёт для заказчиков. (Объект отсутствует и не подразумевается контекстом.)

Непереходность проявляется у ряда слов при употреблении безличной формы для обозначения состояния:

| Крестьянин сеет озимые культуры. Пора обмолачивать и веять рожь. Белка целыми днями крутит колесо. Лось забрёл в реку и мутит воду. Ты опять рвёшь одежду? Повар льёт в тесто молоко и насыпает муку. Не забывай мести полы каждый день. |

Личные формы обозначают манипуляции с предметами. |

| В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвёт, сверху льёт, снизу метёт. (Пословица) | Безличность передаёт состояние природы. |

Переходность/непереходность – постоянный признак, связанный с лексическим значением.

источники:

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/perehodnyie-i-neperehodnyie-glagoly.html

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/perehodnye-i-neperehodnye-glagoly

https://russkijyazyk.ru/perehodnye-i-neperehodnye-glagoly

Глаголы русского языка делятся на переходные и непереходные. Грамматическая категория переходности является постоянным признаком каждого глагола.

Выясним, что такое переходные и непереходные глаголы в русском языке.

Что такое переходные глаголы

Определение

Переходность — это способность глагола обозначать, что действие переходит на объект (предмет, лицо, животное и пр.).

Переходными являются те глаголы, которые управляют или способны управлять прямым дополнением, выраженным чаще всего формой винительного падежа без предлога существительного или местоимения, например:

- нянчить (кого?) малыша;

- превосходить (кого?) соперника;

- нести (что?) корзинку;

- различать (что?) признаки;

- увидеть (кого?) её;

- заметить (что?) нечто серое.

Переходными называются глаголы, действие которых переходит на другой предмет (объект).

| ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ | НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ |

|---|---|

| везти санки | бродить по лесу |

| увидеть мальчика | стоять на мосту |

| написать письмо | помогать маме |

| учу уроки | руководить командой |

Действие, обозначенное переходным глаголом, предполагает обязательное наличие объекта. Объект, на который направлено действие, выражается:

1. существительным или местоимением в форме винительного падежа без предлога:

- встретить (кого?) подругу;

- нарисовать (что?) пейзаж;

- хвалить (кого?) его;

- обозначить (что?) место;

2. формой родительного падежа существительного, обозначающей часть от целого:

- отрежь (чего?) хлеба;

- намажьте (чего?) масла;

- поешьте (чего?) супа, борща, каши;

- выпил (чего?) кефира, кваса, молока, чая;

- купила (чего?) моркови, апельсинов, колбасы, мяса;

3. формой родительного падежа существительного или местоимения при сказуемом с отрицанием:

- не подождешь (кого?) приятеля;

- не брал (чего?) тетради;

- не услышал (кого?) его;

- не вижу (чего?) ничего.

Переходные глаголы образуют страдательные причастия прошедшего времени, обозначающие признак предмета, на который направлено действие со стороны другого предмета, например:

- засеять — засеянное пахарем поле;

- разбросать — разбросанные ветром листья;

- покинуть — покинутый жителями город;

- расколоть — расколотый одним ударом орех.

Какие глаголы являются непереходными

Непереходные глаголы обозначают действия, не направленные на какой-либо предмет.

Непереходные глаголы не способны управлять прямым дополнением без предлога и не нуждаются в этом.

Например:

- беспокоиться (о ком?) о детях;

- верить (во что?) в справедливость;

- сочувствовать (кому?) ему;

- размышлять (над чем?) над проблемой.

Чтобы выяснить, какие глаголы отнесем к непереходным, сравним два предложения:

Он показал бы ей новый, неведомый мир, прекрасные цветы подводных полей (Александр Беляев. Человек-амфибия).

Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер (Александр Пушкин. Пиковая дама).

В этих отрывках из художественных произведений используются, на первый взгляд, похожие глаголы:

- показал (что?) мир;

- офицер (что сделал?) показался.

Глагол «показал» является переходным, так как управляет существительным в форме винительного падежа без предлога. А возвратный глагол «показался» не может иметь при себе прямого дополнения.

В русском языке все возвратные глаголы являются непереходными.

Например:

- обидеться (на что?) на шутку;

- тревожиться (за кого?) за сестру;

- оскорбиться (чем?) замечанием;

- сомневаться (в чём?) в правильности решения.

Непереходные глаголы не могут управлять формой винительного падежа существительного или местоимения, то есть не имеют при себе прямого дополнения. Они употребляются с существительными (местоимениями) с предлогами и без них в формах:

1. родительного падежа:

- отвыкнуть (от чего?) от привычки;

- добиваться (чего?) успехов;

- проходите (мимо чего?) мимо дерева;

2. дательного падежа:

- сочувствовать (кому?) подруге;

- служил (чему?) Отечеству;

- скучать (по чему?) по дому;

- подтолкнуть (к чему?) к занятиям спортом;

3. винительного падежа с предлогом:

- верила (во что?) в судьбу;

- попасть (во что?) в мир картин;

- войти (во что?) в зал;

- подвигнуть (на что?) на великие дела;

4. творительного падежа:

- повеяло (чем?) весной;

- утомила (чем?) рассказом;

- дорожим (чем?) временем;

- шумит (над чем?) над городом;

5. предложного падежа:

- плавать (в чём?) в реке;

- стоять (на чём?) на крыльце;

- думать (о чём?) о доме.

Алгоритм определения переходности/непереходности глагола

Чтобы правильно определить, глагол переходный или непереходный, предлагаем следующий алгоритм.

Видео «Переходные и непереходные глаголы»

Тест

Средняя оценка: 4.6.

Проголосовало: 93

Определение переходности глаголов

Переходность глагола — грамматическая категория, которая показывает, может ли глагол присоединить прямое дополнение. Другими словами, может ли глагол сочетаться с существительными без предлога, которые обозначают объект действия (предмет, человека, животное и т. д.).

Онлайн-подготовка к ЕГЭ по русскому языку в школе Skysmart — без стресса и на реальных экзаменационных заданиях. Попробуйте бесплатно на вводном уроке!

Получай лайфхаки, статьи, видео и чек-листы по обучению на почту

Пятерка по русскому у тебя в кармане!

Все правила по русскому языку под рукой

Особенности переходного типа глаголов

Переходные глаголы — это глаголы, действие которых переходит на другой предмет или объект.

Что могут означать переходные глаголы:

- процесс создания, изменения или уничтожения объекта (написать книгу, сжечь полено);

- чувственное восприятие (ощущать холод, слышать шум);

- воздействие на объект, которое не изменяет его (благодарить родителей, гладить одежду);

- отношение к объекту (ненавидеть хамство, предпочитать чай).

Действие, которое обозначает переходный глагол, предполагает наличие объекта. Объект, на который направлено действие, может быть выражен:

1. Существительным или местоимением в форме винительного падежа без предлога:

- встретить (кого?) подругу;

- нарисовать (что?) картину.

2. Существительным в форме родительного падежа в значении части от целого:

- выпил (чего?) молока, кофе, чаю;

- купила (чего?) картошки, хлеба, мяса.

3. Существительным или местоимением в форме родительного падежа при сказуемом с отрицанием:

- не знал (чего?) адреса;

- не услышал (чего?) названия.

Переходные глаголы образуют страдательные причастия прошедшего времени, которые обозначают признак предмета. При этом на признак направлено действие со стороны другого предмета. Примеры:

- засеять грядку — засеянная стариком грядка;

- покинуть дом — покинутый семьей дом.

Особенности непереходного типа глаголов

Непереходные глаголы обозначают действия, которые не направлены на какой-либо предмет. Они не могут (и не должны) управлять прямым дополнением без предлога.

Примеры непереходных глаголов:

- беспокоиться (о ком?) о друге;

- размышлять (над чем?) над вопросом.

Что могут означать непереходные глаголы:

- психическое, физическое состояние, положение в пространстве (радоваться, привстать);

- движение и существование (бегать, быть, являться);

- профессиональные либо непрофессиональные занятия (слесарничать, лентяйничать);

- становление и выявление качеств (подрастать, бледнеть, увеличиваться).

Запоминаем!

В русском языке все возвратные глаголы являются непереходными. Например: обидеться (на что?) на шутку, сомневаться (в чем?) в выборе.

Непереходные глаголы можно использовать с существительными и местоимениями с предлогами и без них в формах:

1. Родительного падежа:

- отвыкнуть (от чего?) от телефона;

- проходите (мимо чего?) мимо магазина;

2. Дательного падежа:

- скучать (по чему?) по дому;

- подтолкнуть (к чему?) к знакомству;

3. Винительного падежа с предлогом:

- верила (во что?) в мечты;

- войти (во что?) в комнату;

4. Творительного падежа:

- повеяло (чем?) прохладой;

- утомила (чем?) историей;

5. Предложного падежа:

- плавать (в чем?) в озере;

- думать (о чем?) о планах.

Мы разобрались, какие глаголы называются переходными и непереходными. Осталось научиться определять переходность глагола.

Как определить переходность глагола

Есть несколько признаков, по которым можно отличить переходный глагол от непереходного.

- Переходные глаголы управляют существительными и местоимениями в винительном или родительном падеже без предлога (водить машину, не пить воды).

- Непереходные глаголы в сочетании с существительными в винительном падеже могут быть только с предлогом (пересесть в машину, поссориться из-за ерунды).

- Все возвратные глаголы являются непереходными (собираться, влюбиться).

Чтобы научиться различать переходные и непереходные глаголы, можно использовать такой алгоритм:

- Переходные глаголы

- Непереходные глаголы

- Переходный или непереходный глагол? Как определить?

Одним из постоянных грамматических признаков глагола является переходность. Глаголы в русском языке бывают переходными и непереходными.

Посмотрим, что такое переходность глагола?

Переходность — это грамматическая категория глагола, которая демонстрирует отношения между субъектом и объектом.

Переходные глаголы

Переходные глаголы — это глаголы, действия которых переходят на другой объект. Данные глаголы управляют прямым дополнением, которое обычно выражено существительным в форме винительного падежа без предлога или местоимением.

Например:

- победить (кого?) соперника

- поднять (что?) платок

- различать (что?) цвета

- рассмотреть (кого?) воспитателя

Как видно из примеров, действия перечисленных глаголов переходят на другой предмет или объект, поэтому они и называются переходными.

Запомните, что обязательным признаком переходности глагола является наличие объекта, на которое направлено действие.

Теперь выясним, какими членами предложения могут быть выражены данные объекты:

1. существительным в форме винительного падежа без предлога

- поцеловать (кого?) маму

- написать (что?) картину

2. местоимением

- поблагодарить (кого?) её

- увидеть (что?) кого-либо

3. существительным в форме родительного падежа, которое обозначает часть от целого.

- попробуйте (чего?) гречки, сиропа

- выпил (чего?) вина, воды

- купил (чего?) огурцов, мороженого

4. существительным в форме родительного падежа или местоимением при сказуемом с отрицанием:

- не подождешь (кого?) друга

- не убрал (чего?) посуды

- не увидел (кого?) её

- не вижу (чего?) никого

Также, запомните, что страдательные причастия прошедшего времени образуются от переходных глаголов.

Например:

- засеять — засеянный отцом огород

- разбросать — разбросанные дочкой вещи

- расколоть — расколотый сильным ударом зуб

Непереходные глаголы

Непереходные глаголы — глаголы, действия которых не направлены на какой-либо предмет. Данные глаголы не управляют прямым дополнением, в отличие от переходных глаголов.

Например:

- переживать (о ком?) о родителях

- поверить (во что?) в чудо

- думать (над чем?) над задачей

Запомните, что все возвратные глаголы являются переходными:

вернуться, показаться, тревожиться и др.

Посмотрим, с какими словами употребляются непереходные глаголы:

1. с существительными в форме родительного падежа

- отвыкнуть (от чего?) от машины

- достичь (чего?) высот

- идите (мимо чего?) мимо дома

2. с существительными в форме дательного падежа:

- сочувствовать (кому?) близкому

- служил (чему?) Родине

- соскучился (по чему?) по городу

3. с существительными в форме винительного падежа с предлогом:

- верила (во что?) в любовь

- попасть (во что?) в историю

- войти (во что?) в дом

Примечание: переходные глаголы также употребляются с существительными винительного падежа, НО без предлогов.

4. с существительными в форме творительного падежа:

- повеяло (чем?) холодом

- утомила (чем?) присутствием

- гордимся (чем?) успехом

5. с существительными в форме предложного падежа:

- плавать (в чём?) в купальнике

- стоять (на чём?) на площадке

- думать (о чём?) о море

Чтобы правильно определить, глагол переходный или непереходный, предлагаем следующий алгоритм.

Переходный или непереходный глагол? Как определить?

Является ли глагол переходным или нет, определяется по предложению.

Воспользуемся следующим алгоритмом:

- Найти дополнение к глаголу (если дополнения нет, то глагол — непереходный).

- Определить падеж дополнения.

- глагол является переходным:

- если дополнение выражено существительным в форме винительного падежа без предлога.

- если дополнение выражено существительным в форме родительного падежа или местоимением при сказуемом с отрицанием.

- если дополнение выражено существительным в форме родительного падежа, которое обозначает часть от целого.

- если дополнение выражено местоимением.

Во всех остальных случаях глагол — непереходный (смотреть выше).

Пример: «За годы жизни в мегаполисе я уже успел отвыкнуть от машины.»

Нам нужно выяснить, является ли глагол «отвыкнуть» переходным или непереходным. Находим в предложении дополнение — «от машины».

Теперь нужно определить падеж дополнения (от машины).

От чего? — от машины — родительный падеж.

Согласно правилу, если дополнение выражено существительным в форме родительного падежа, то глагол является непереходным.

Переходные и непереходные глаголы в русском языке

Глаголы русского языка делятся на переходные и непереходные. Грамматическая категория переходности является постоянным признаком каждого глагола.

Выясним, что такое переходные и непереходные глаголы в русском языке.

Что такое переходные глаголы

Переходными являются те глаголы, которые управляют или способны управлять прямым дополнением, выраженным чаще всего формой винительного падежа без предлога существительного или местоимения, например:

- превосходить (кого?) соперника;

- нести (что?) корзинку;

- различать (что?) признаки;

- увидеть (кого?) её;

- заметить (что?) нечто серое.

| ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ | НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ |

|---|---|

| везти санки | бродить по лесу |

| увидеть мальчика | стоять на мосту |

| написать письмо | помогать маме |

| учу уроки | руководить командой |

Действие, обозначенное переходным глаголом, предполагает обязательное наличие объекта. Объект, на который направлено действие, выражается:

1. существительным или местоимением в форме винительного падежа без предлога:

- встретить (кого?) подругу;

- нарисовать (что?) пейзаж;

- хвалить (кого?) его;

- обозначить (что?) что-либо;

2. формой родительного падежа существительного, обозначающей часть от целого:

- поешьте (чего?) супа, борща, каши;

- выпил (чего?) кефира, кваса, молока, чая;

- купила (чего?) моркови, хлеба, колбасы, мяса;

3. формой родительного падежа существительного или местоимения при сказуемом с отрицанием:

- не подождешь (кого?) приятеля;

- не брал (чего?) тетради;

- не услышал (кого?) его;

- не вижу (чего?) ничего.

Переходные глаголы образуют страдательные причастия прошедшего времени, обозначающие признак предмета, на который направлено действие со стороны другого предмета, например:

- засеять — засеянное пахарем поле;

- разбросать — разбросанные ветром листья;

- покинуть — покинутый жителями город;

- расколоть — расколотый одним ударом орех.

Какие глаголы являются непереходными

Непереходные глаголы не способны управлять прямым дополнением без предлога и не нуждаются в этом.

Например:

- беспокоиться (о ком?) о детях;

- верить (во что?) в справедливость;

- сочувствовать (кому?) ему;

- размышлять (над чем?) над проблемой.

Чтобы выяснить, какие глаголы отнесем к непереходным, сравним два предложения:

Он показал бы ей новый, неведомый мир, прекрасные цветы подводных полей (Александр Беляев. Человек-амфибия).

Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер (Александр Пушкин. Пиковая дама).

В этих отрывках из художественных произведений используются, на первый взгляд, похожие глаголы:

- показал (что?) мир;

- офицер (что сделал?) показался.

Глагол «показал» является переходным, так как управляет существительным в форме винительного падежа без предлога. А возвратный глагол «показался» не может иметь при себе прямого дополнения.

Например:

- обидеться (на что?) на шутку;

- тревожиться (за кого?) за сестру;

- оскорбиться (чем?) замечанием;

- сомневаться (в чём?) в правильности решения.

Непереходные глаголы не могут управлять формой винительного падежа существительного или местоимения, то есть не имеют при себе прямого дополнения. Они употребляются с существительными (местоимениями) с предлогами и без них в формах:

1. родительного падежа:

- отвыкнуть (от чего?) от привычки;

- добиваться (чего?) успехов;

- проходите (мимо чего?) мимо дерева;

2. дательного падежа:

- сочувствовать (кому?) подруге;

- служил (чему?) Отечеству;

- скучать (по чему?) по дому;

- подтолкнуть (к чему?) к занятиям спортом;

3. винительного падежа с предлогом:

- верила (во что?) в судьбу;

- попасть (во что?) в мир картин;

- войти (во что?) в зал;

- подвигнуть (на что?) на великие дела;

4. творительного падежа:

- повеяло (чем?) весной;

- утомила (чем?) рассказом;

- дорожим (чем?) временем;

- шумит (над чем?) над городом;

5. предложного падежа:

- плавать (в чём?) в реке;

- стоять (на чём?) на крыльце;

- думать (о чём?) о доме.

Чтобы правильно определить, глагол переходный или непереходный, предлагаем следующий алгоритм.

Алгоритм определения переходности/непереходности глагола

Видеоурок

Переходные и непереходные глаголы

В русском языке определенные категории глаголов могут присоединять прямое дополнение. В этом случае речь идет о переходности глаголов. В статье подробно описаны особенности переходных и непереходных глаголов с приведением наглядных примеров.

Что такое переходность глаголов?

Переходность глагола – грамматическая категория глагола, отражающая способность глагола присоединять прямое дополнение. То есть, переходность указывает, может ли глагол управлять беспредложными существительными, обозначающими объект действия (предмет, человека, животное и т. д.).

В русском языке существуют переходные и непереходные глаголы, которые различаются по значению и особенностям управления.

Особенности переходных глаголов

Переходные глаголы – это глаголы, обозначающие отношение либо действие, направленное на определенный объект (предмет, лицо) и переходящее на этот объект. Переходные глаголы управляют беспредложной формой существительного в винительном падеже.

Если глагол находится в отрицательной форме, то управление осуществляется существительным в родительном падеже. Также управление родительным падежом возможно тогда, когда речь идет о части объекта.

которые читают вместе с этой

С лексической точки зрения переходные глаголы могут обозначать:

- Процесс создания, изменения или уничтожения объекта (написать книгу, сжечь полено);

- Чувственное восприятие (ощущать тепло, слышать шорохи);

- Воздействие на объект, которое не изменяет его (благодарить друзей, гладить кота);

- Отношение к объекту (ненавидеть грубость, предпочитать кофе).

От переходных глаголов образуются страдательные причастия.

Особенности непереходных глаголов

Непереходные глаголы – глаголы, обозначающие действие, которое не переходит на прямой объект и не нуждаются в таком объекте. Как правило, с существительными в винительном падеже такие глаголы не сочетаются.

С лексической точки зрения непереходные глаголы могут обозначать:

- Психическое, физическое состояние, положение в пространстве (грустить, заболеть, присесть);

- Движение и существование (ходить, передвигаться, быть, являться);

- Профессиональные либо непрофессиональные занятия (слесарничать, лентяйничать);

- Становление и выявление качеств (подрастать, краснеть, уменьшаться).

Как определить переходность глагола?

Подводя итоги, можно выделить 3 основных способа определить переходность глагола:

Что такое переходные и непереходные глаголы: как определить, примеры

В русском языке глагол имеет постоянные признаки, неизменные вне зависимости от речевой ситуации. Один из них – переходность. Переходные и непереходные глаголы различаются способом взаимодействия с зависимым существительным.

Что такое переходный глагол

Сам глагол никуда не переходит, но обозначает действие, направленное на предмет, переходящее на него. Объект действия выражается в этом случае именем существительным или заменяющим его местоимением, употреблённым без предлога в винительном падеже:

- собирать ракушки – собирать их;

- разгадать загадку – разгадать её;

- подозвать щенка – подозвать его.

Либо в родительном, когда он заменяет винительный. Замена происходит в двух случаях:

- при отрицании

получить (что?) письмо (в. п.) – не получить (чего?) письма (р. п.)

попробовать (что?) пирог (в. п.) – не попробовать (чего?) пирога (р. п.)

- при необходимости обозначить, что берётся часть от общего количества

допить молоко (в. п.) – купить молока (р. п.)

резать хлеб (в. п.) – отрезать хлеба (р. п.)

Переходность свойственна словам, имеющим следующие значения:

- воздействие на объект, в результате которого он может изменяться, возникать, уничтожаться или оставаться неизменным (колоть дрова, связать свитер, спилить дерево, похвалить ребёнка);

- восприятие с помощью органов чувств (видеть опасность, слушать музыку, почувствовать голод);

- отношение к предмету (отвергать насилие, жалеть больного, полюбить прогулки).

Переходными бывают глаголы как совершенного, так и несовершенного вида:

- навестить (сов. вид) родственников – навещать (несов. вид) знакомых;

- выкопать (сов. вид) канаву – копать (несов. вид) картошку;

- скопировать (сов. вид) походку – копировать (несов. вид) натюрморт.

Что такое непереходный глагол

Непереходные глаголы отличаются сочетаемостью с существительным или местоимением в остальных косвенных падежах, но в винительном – в основном только с предлогом:

- лишиться памяти, поехать без багажа (р. п.);

- позвонить родителям, подойти к перекрёстку (д. п.);

- собираться в музей (в. п.);

- махать рукой, повстречаться с медведем (т. п.);

- купаться в озере (п. п.)

Выражаемое ими действие не направлено на предмет и не нуждается в этом.

Слово в винительном падеже при подчинении такому глаголу не требует предлога в значении отрезка времени или пути, но отвечает в словосочетании не на падежный вопрос и не имеет объектного значения:

- стажироваться ( что сколько?) месяц;

- пробежать ( что сколько?) километр.

Непереходнось свойственна словам со значением:

- состояние, физическое или эмоциональное, и расположение в пространстве (скучать, простудиться, лечь);

- виды деятельности, занятий (плотничать, бездельничать);

- перемещение в пространстве, существование (лететь, являться);

- проявление и изменение признаков (зазеленеть, развиваться).

Возвратность – свойство, указывающее на непереходность, поскольку объектом действия становится предмет, его производящий:

- умываться – умывать себя;

- кусаться – проявлять себя способным укусить.

Как отличить переходный глагол от непереходного

В предложениях ключевой отличительный признак переходности – прямое дополнение, т.к. им выражается объект действия. Примеры

Прохожий оглянулся , благодарно кивнул головой и отряхнул рукав пальто.

- оглянулся – возвратный (неперех.)

- кивнул головой – присоединяет косвенное дополнение в творительном падеже (неперех.)

- отряхнул рукав – управляет прямым дополнением (перех.)

Внучка долго искала бабушкино кольцо и в конце концов нашла .

- искала кольцо – в сочетании с прямым дополнением (перех.)

- нашла – не имеет зависимого слова, но оно подразумевается. Действие направлено на тот же предмет (кольцо), обозначение которого выпущено в неполном предложении во избежание повтора (перех.)

Порядок действий при определении переходности

Переходность вне контекста определяется последовательным выявлением признаков:

| Пояснение правила на примерах | |

| Улыбаться | имеет возвратный постфикс -ся (неперех.) |

| Размахивать | нет признаков возвратности; размахивать – не сочетается с вин.п. (неперех.) |

| Пойти | нет признаков возвратности; пойти в лес – с вин. п. сочетается; требует подчинения только с предлогом (неперех.) |

| Наклеить | невозвратный; наклеить на бумагу – с вин.п. сочетается; наклеить марку – предложной конструкции не требует (перех.) |

Влияние многозначности на переходность

В русском языке существует явление многозначности слов. При смене значения грамматические признаки могут утрачиваться или приобретаться.

Тётя роняла и била посуду не специально, а потому что нервничала.

Серёжа целый день бил в подаренный дедушкой игрушечный барабан, раздражая родителей.

Одна и та же часть речи (бить) в первом предложении управляет прямым дополнением (посуду) и является переходной, а во втором не требует и не имеет объекта действия, становясь непереходной.

Подобная роль характерна для слов, обозначающих занятия человека. При сообщении о действиях, производимых с предметом, используется переходный вариант, а в значении постоянного занятия – нет:

Бабушка шьёт внучке костюм снежинки для новогоднего карнавала. (Костюм – прям. доп.)

Маринина мама профессиональная портниха, она шьёт для заказчиков. (Объект отсутствует и не подразумевается контекстом.)

Непереходность проявляется у ряда слов при употреблении безличной формы для обозначения состояния:

| Крестьянин сеет озимые культуры. Пора обмолачивать и веять рожь. Белка целыми днями крутит колесо. Лось забрёл в реку и мутит воду. Ты опять рвёшь одежду? Повар льёт в тесто молоко и насыпает муку. Не забывай мести полы каждый день. |

Личные формы обозначают манипуляции с предметами. |

| В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвёт, сверху льёт, снизу метёт. (Пословица) | Безличность передаёт состояние природы. |

Переходность/непереходность – постоянный признак, связанный с лексическим значением.

источники:

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/perehodnyie-i-neperehodnyie-glagoly.html

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/perehodnye-i-neperehodnye-glagoly

https://russkijyazyk.ru/perehodnye-i-neperehodnye-glagoly

В русском языке существуют переходные и непереходные глаголы, которые различаются по значению и особенностям управления. Переходные глаголы управляют беспредложной формой существительного в винительном падеже. Переходность глаголов в русском языке — тема, которая может встречаться в заданиях на ОГЭ и ЕГЭ.

Что такое переходные и непереходные глаголы: понятие и особенности

Переходные глаголы — это глаголы, действие которых переходит на другой предмет или объект.

У переходных и непереходных глаголов в русском языке различные значения. Глаголы, которые сочетаются или могут сочетаться с существительным, числительным или местоимением в винительном падеже без предлога, называются переходными. Остальные глаголы являются непереходными. Все возвратные глаголы являются непереходными (умываться, заботиться, улыбаться).

Глаголы сами по себе выражают различные действия, которые совершаются кем-либо над чем-либо или кем-либо. Суть переходности заключается в способности глагола влиять на дополнительные члены предложения.

Что такое переходный глагол?

Переходность глагола – это грамматическая категория глагола, отражающая способность глагола присоединять прямое дополнение. Это означает, что глагол способен управлять существительным, не имеющим предлога, и обозначать различные объекты действия, совершаемые главным героем или каким-либо существом.

Пример

Примеры переходных глаголов:

Встретить друга;

Хвалить сына;

Отрезать хлеба;

Не брал книгу.

Переходность глагола можно определить по его самым распространённым формам объекта, на который направлено действие:

Переходные глаголы могут преобразовываться в страдательные причастия прошедшего времени. Условием выступает то, что действие должно быть направлено на признак предмета.

Например

Разбросанная пахарем трава (разбросать);

Покинутый мной город (покинуть);

Расколотый надвое камень (расколоть).

Отличается и лексическое значение переходных глаголов. Это выражается в:

Запомним, что все возвратные глаголы являются переходными:

| Вернуться | Показаться | Тревожиться |

Таким образом, переходный глагол позволяет напрямую связать совершаемое действие с тем, кто его выполняет. Такой глагол делает текст более связным и цельным.

Что такое непереходные глаголы

Непереходные глаголы – это глаголы, действия которых не направлены на какой-либо предмет. Соответственно, они не могут управлять дополнением и не обладают свойством переходности.

Например

Переживать о семье;

Поверить в лучшее;

Думать над поведением.

В отличие от переходного глагола, непереходный:

Непереходность глагола можно определить по объекту, с которым он связан:

Как определить переходный или непереходный глагол

Чтобы определить переходный или непереходный глагол в тексте или предложении, достаточно воспользоваться следующим алгоритмом:

- Найти дополнение к глаголу (если его нет, то глагол автоматически определяется как непереходный).

- Определить падеж дополнения.

Запомним, что значение переходного глагола определяется по:

Если же дополнение выражено дополнением в любом другом падеже и имеет предлог, то глагол определяется как непереходный.

Пример

Определим переходность глагола на примере:

Художник дописал картину позавчера.

Дописал (что?) картину. Существительное в винительном падеже, без предлога. Данный глагол является переходным и управляет дополнением.

Глаголы русского языка делятся на переходные и непереходные. Грамматическая категория переходности является постоянным признаком каждого глагола.

Выясним, что такое переходные и непереходные глаголы в русском языке.

Что такое переходные глаголы

Определение

Переходность — это способность глагола обозначать, что действие переходит на объект (предмет, лицо, животное и пр.).

Переходными являются те глаголы, которые управляют или способны управлять прямым дополнением, выраженным чаще всего формой винительного падежа без предлога существительного или местоимения, например:

- нянчить (кого?) малыша;

- превосходить (кого?) соперника;

- нести (что?) корзинку;

- различать (что?) признаки;

- увидеть (кого?) её;

- заметить (что?) нечто серое.

Переходными называются глаголы, действие которых переходит на другой предмет (объект).

| ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ | НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ |

|---|---|

| везти санки | бродить по лесу |

| увидеть мальчика | стоять на мосту |

| написать письмо | помогать маме |

| учу уроки | руководить командой |

Действие, обозначенное переходным глаголом, предполагает обязательное наличие объекта. Объект, на который направлено действие, выражается:

1. существительным или местоимением в форме винительного падежа без предлога:

- встретить (кого?) подругу;

- нарисовать (что?) пейзаж;

- хвалить (кого?) его;

- обозначить (что?) место;

2. формой родительного падежа существительного, обозначающей часть от целого:

- отрежь (чего?) хлеба;

- намажьте (чего?) масла;

- поешьте (чего?) супа, борща, каши;

- выпил (чего?) кефира, кваса, молока, чая;

- купила (чего?) моркови, апельсинов, колбасы, мяса;

3. формой родительного падежа существительного или местоимения при сказуемом с отрицанием:

- не подождешь (кого?) приятеля;

- не брал (чего?) тетради;

- не услышал (кого?) его;

- не вижу (чего?) ничего.

Переходные глаголы образуют страдательные причастия прошедшего времени, обозначающие признак предмета, на который направлено действие со стороны другого предмета, например:

- засеять — засеянное пахарем поле;

- разбросать — разбросанные ветром листья;

- покинуть — покинутый жителями город;

- расколоть — расколотый одним ударом орех.

Какие глаголы являются непереходными

Непереходные глаголы обозначают действия, не направленные на какой-либо предмет.

Непереходные глаголы не способны управлять прямым дополнением без предлога и не нуждаются в этом.

Например:

- беспокоиться (о ком?) о детях;

- верить (во что?) в справедливость;

- сочувствовать (кому?) ему;

- размышлять (над чем?) над проблемой.

Чтобы выяснить, какие глаголы отнесем к непереходным, сравним два предложения:

Он показал бы ей новый, неведомый мир, прекрасные цветы подводных полей (Александр Беляев. Человек-амфибия).

Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер (Александр Пушкин. Пиковая дама).

В этих отрывках из художественных произведений используются, на первый взгляд, похожие глаголы:

- показал (что?) мир;

- офицер (что сделал?) показался.

Глагол «показал» является переходным, так как управляет существительным в форме винительного падежа без предлога. А возвратный глагол «показался» не может иметь при себе прямого дополнения.

В русском языке все возвратные глаголы являются непереходными.

Например:

- обидеться (на что?) на шутку;

- тревожиться (за кого?) за сестру;

- оскорбиться (чем?) замечанием;

- сомневаться (в чём?) в правильности решения.

Непереходные глаголы не могут управлять формой винительного падежа существительного или местоимения, то есть не имеют при себе прямого дополнения. Они употребляются с существительными (местоимениями) с предлогами и без них в формах:

1. родительного падежа:

- отвыкнуть (от чего?) от привычки;

- добиваться (чего?) успехов;

- проходите (мимо чего?) мимо дерева;

2. дательного падежа:

- сочувствовать (кому?) подруге;

- служил (чему?) Отечеству;

- скучать (по чему?) по дому;

- подтолкнуть (к чему?) к занятиям спортом;

3. винительного падежа с предлогом:

- верила (во что?) в судьбу;

- попасть (во что?) в мир картин;

- войти (во что?) в зал;

- подвигнуть (на что?) на великие дела;

4. творительного падежа:

- повеяло (чем?) весной;

- утомила (чем?) рассказом;

- дорожим (чем?) временем;

- шумит (над чем?) над городом;

5. предложного падежа:

- плавать (в чём?) в реке;

- стоять (на чём?) на крыльце;

- думать (о чём?) о доме.

Алгоритм определения переходности/непереходности глагола

Чтобы правильно определить, глагол переходный или непереходный, предлагаем следующий алгоритм.

Видео «Переходные и непереходные глаголы»

Тест

Средняя оценка: 4.6.

Проголосовало: 94

ПЛИЗ!1! СРОЧНО!!1 Даю 20 баллов!

Определите переходность не переходность глаголов:

Не участвовал в экспедиции, не увидел ошибки, не построили жилищ, не присутствовал на собрании, не посеяли семена, создавал произведение, не чувствовал неприязни, не было препятствий, ненастье не прекращалось, ребенку нездоровилось, не преследовал неприятеля.

Тема: Глаголы переходные и непереходные

Цель: Формирование знаний у учащихся о понятии переходности и непереходности глагов.

Задачи:

— научить различать и доказывать переходность или непереходность глагола;

— развивать диалогическую речь учащихся, формировать умение слушать, понимать сказанное, говорить, общаться, обогащать словарь учащихся;

— воспитывать внимательное отношение друг к другу, умение выслушивать своего товарища, быть культурным, воспитанным.

Ход урока

I Организационный момент. Создание позитивного настроения.

Я уверена, что сегодня мы с вами хорошо поработаем, и нас ждет успех. Прочитайте про себя предложение , которое записано на доске, а теперь его же с радостью вслух.

НАС ЖДЁТ УСПЕХ.

II Этап повторения и актуализации знаний:

Тест

В-1

-

Верным определением глагола является:

А) Глагол – это часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать?

Б) Глагол – это часть речи, которая обозначает действие предмета или состояние предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать?

В) Глагол – это член предложения, который обозначает действие предмета или состояние предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать?

-

Верным утверждением является:

А) Глагол обозначает действие или состояние предмета.

Б) Вид, переходность/непереходность, возвратность/невозвратность являются непостоянными признаками глагола.

В) В предложении глагол обычно является сказуемым.

Г) От глаголов можно образовать существительные, прилагательные, числительные, местоимения, наречия.

3. Глагол имеет морфологические признаки:

А) род,

Б) одушевлённость/неодушевлённость,

В) вид,

Г) степень сравнения,

Д) лицо.

4. Все слова являются глаголами в рядах:

А) тосковать, идти, перезвон;

Б) белеть, нести, стеречь;

В) вдогонку, увеличить, двигаться;

Г) строительный, вращать, везти;

Д) перейти, обсохнуть, увидеть.

5. Верными утверждениями являются:

А) Вид – постоянный признак глагола.

Б) Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос что делать?

В) Глаголы несовершенного вида обозначают действия длительные, совершающиеся

в настоящее время или повторяющееся.

Г) Глаголы совершенного вида имеют три формы времени: прошедшее, настоящее и

будущее простое.

6. Глаголы, имеющие один и тот же вид, расположены в рядах:

А) посмотреть, бросить, уйти;

Б) шагать, замереть, покорить;

В) отдать, пообедать, заболевал;

Г) перевести, петь, терпеть;

Д) стараться, цвести, терять.

7. Формы одного и того же глагола представлены в рядах:

А) замечаю, замечал, замечу;

Б) догорает, догорал, будут догорать;

В) буду бежать, бежал, бегаю;

Г) убеждал, убедил, буду убеждать;

Д) прячу, прятал, буду прятать.

8.Сохраняя вид глагола, образуйте и запишите их неопределённую форму:

А) говорю,

Б) положу,

В) ловлю,

Г) испеку,

Д) стерегу,

Е) стригу.

В-2

-

Верным определением глагола является:

А) Глагол – это главный член предложения, который обозначает действие или состояние предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать?

Б) Глагол – это часть речи, которая указывает на действие или состояние предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать?

В) Глагол – это часть речи, которая обозначает действие предмета или состояние предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать?

-

Верным утверждением является:

А) Глагол отвечает на вопросы что делать? что сделать?

Б) Глаголы изменяются по наклонениям, временам, лицам, числам и родам.

В) В предложении глагол может быть только сказуемым.

Г) Все глаголы в русском языке являются производными.

3. Глагол имеет морфологические признаки:

А) наклонение,

Б) склонение,

В) число,

Г) степень сравнения,

Д) время.

4. Все слова являются глаголами в рядах:

А) выплата, скрипеть, чинить;

Б) вприпрыжку, умничать, беречь;

В) овальный, окучивать, пастись;

Г) удвоить, расцвести, испечь;

Д) зависеть, найти, сжечь.

5. Верными утверждениями являются:

А) Каждый глагол в русском языке может быть охарактеризован по виду.

Б) Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос что сделать?

В) Глаголы совершенного вида указывают на завершённость действия, его результат,

конец действия или его начало.

Г) Глаголы несовершенного вида имеют только две формы времени: прошедшее и

будущее сложное.

6. Глаголы, имеющие один и тот же вид, расположены в рядах:

А) узнать, догадаться, предложить;

Б) удивлять, нестись, спрашивать;

В) потухнуть, привлечь, молчать;

Г) скользить, заметить, гонять;

Д) спрятаться, взглянуть, звонить.

7. Формы одного и того же глагола представлены в рядах:

А) решал, решу, решаю;

Б) исчез, исчезну, исчезаю;

В) буду покупать, покупаю, покупал;

Г) мерю, буду мерить, мерил;

Д) принёс, принесу, приношу.

8.Сохраняя вид глагола, образуйте и запишите их неопределённую форму:

А) поймаю,

Б) скажу,

В) берегу,

Г) кладу,

Д) запрягу,

Е) сожгу.

III Объяснение нового материала

1) Я надеюсь, что предыдущий материал вы усвоили успешно и думаю, что с новым вы так же хорошо справитесь. Итак, тема нашего урока переходные и непереходные глаголы. Но как же различать?

— давайте посмотрим на предложение (на доске)

Страшный грохот сотряс огромную гору, и чёрно-серая туча дыма и пепла поднялась над её вершинами.

— составьте схему предложения

— выпишете глаголы: сотряс и поднялась

-определите вид этих глаголов

-разберите глагол поднялась по составу

— с какими словами в предложении сочетаются эти глаголы

Сотряс гору (В.п) поднялась туча (И.п)

(Поднялась где? куда? откуда?…)

Делаем вывод, что одни глаголы сочетаются с существительными в вин.падеже без предлога, другие нет.

Итак, глаголы, которые сочетаются или могут сочетаться с существительными вин. п. без предлога, называются переходными. Остальные глаголы – непереходными.

2)Запись правила в конспект:

Переходные глаголы – глаголы, которые обозначают действие, переходящее на предмет. Такие глаголы имеют (или могут иметь) при себе имена существительные или местоимение в вин.падеже без предлога: читать газету

При переходных глаголах существительное или местоимение может стоять в род.падеже:

— при отрицании : не купил молоко, не увидел ошибки;

— при указании на часть предмета: налил молока, принёс цветов.

3) Упражнение

Переход.: доверять, чувствовать, отправлять, придумать, напевать, вышивать, брать, помнить, искупать;

Непереход.: бегать, поздравлять, кипеть, гордиться, звучать, болеть, ослепнуть.