- Правильно поставлено ударение1 в слове:

- асимметрия

- интервьюер

- гала-концерт

- догмат

2. Ударения в словах: маркер, маркёр, сенсорный, сенсорный, солитер, солитёр, шабаш, шабаш расставлены таким образом потому, что:

- такое произношение является вариантным

- эти слова имеют разное лексическое значение

- такое произношение является нормативным

- ударения расставлены неверно

3. Ударение падает на последний слог в словах: а) углубить, б) пломбировать, в) исчерпать, г) транспортировать

1) а, б

2) б, г

3) в, г

4) а, г

4. Согласный перед е произносится мягко в словах а) компьютер,

б) свитер, в) фонема, г) компетенция:

1) б, г

2) а, в

3) г

4) б

5. В словах: дегустировать, дерматолог, сейф, сессия, терапия, террорист согласный перед е произносится:

1) твердо

2) мягко

3) допускается вариативность произношения

4) произносится твердо в словах дерматолог и террорист

6. Лексическая норма указывает на:

1) правильность словоупотребления

2) правильность произношения

3) правильность написания

4) выбор грамматической формы

7. В предложении: Новой традицией стало приглашение на факультет наших выпускников лексическая ошибка классифицируется как:

1) нарушение семантической сочетаемости

2) смешение паронимов

3) ошибка в использовании фразеологизмов и устойчивых выражений

4) незнание значения слова (бедность словаря)

8. В предложении: «Было выделено пять тысяч долларов денег» лексическая ошибка классифицируется как:

1) нарушение семантической сочетаемости

2) смешение паронимов

3) лексическая избыточность

4) незнание значения слова (бедность словаря)

9. Существительное женского рода:

1) плащ-палатка

2) ВГТРК

3) Сухуми

4) тюль

10. Окончание -ы во множественном числе (именительный падеж) имеет существительное:

- катер

- директор

- шофер

- профессор

11. Варианты окончаний -а, -я или -и, -ы во множественном числе (именительный падеж) имеют слова: а) договор, б) шомпол, в) флот, г) кондуктор

- а,в

- б,г

- а,г

- в,г

12. Морфологических ошибок нет в словосочетании: а) несколько личиков; б) много партизан; в) пять грузинов; г) нет доньев:

- б, в

- а, б, в

- б, в, г

- а, б, г

13. Морфологическую/лексическую ошибку содержит предложение:

1) Байкал – самое лучшее озеро в мире!

2) Байкал – самое величайшее озеро в мире!

3) Байкал – лучше всех озер мира!

4) Байкал – лучшее озеро в мире!

14. Нормативным является склонение:

- с шестьюстами пятьюдесятью двумя рублями

- с тысяча девятисот семьдесят восьмого года

- о триста шестидесяти пяти человек

- в двухтысячно первом году

15. Морфологическую ошибку содержит сочетание:

1) их дом

2) стоять после его

3) его тетрадь

4) ругать ей нужно только самоё себя

- Неправильно образован несовершенный вид глагола:

1) одалживать

2) уполномочивать

3) просрачивать

4) обуславливать

17. Морфологическую ошибку не содержит предложение:

- Когда же я выздоровлю?

- Я не думал, что так быстро обессилю врага.

- Я не был уверен, что побежу.

- Стонаю от боли.

18. Морфологическую ошибку не содержит предложение:

1) Звезды блистают на небе.

2) Старый матрас сохнул на заборе.

3) Пошлите сегодня в кино.

4) Не следует ускоривать события.

19. Литературными формами являются действительные причастия прошедшего времени: а) ушибший; б) ушибивший; в) вытерший; г) вытеревший:

1) а, г

2) б, в

3) в, г

4) а, в

20. Морфологической ошибки нет в предложении:

1) В телепередаче рассказали о выигранных номерах.

2) Картинка, нарисовавшаяся ребенком.

3) Из окна видно строенный рабочими дом.

4) Сделанный своими руками подарок – лучший.

21. Литературная синтаксическая норма нарушена в предложениях:

а. Учитель математики заболела; б. Вошедший в палату доктор измерила давление; в. Профессор Лаврова читала лекцию; г. Город Одесса мне понравился.

1) а, г

2) а, б

3) б, г

4) в, г

22. Синтаксическая норма нарушена в предложениях: а. Часть одноклассников поддержала меня; б. Ряд инженеров внесли свои предложения; в. Большинство студентов приняли участие в митинге; г. Ряд коллег изменил первоначальное мнение.

1) а, в

2) б, г

3) а, г

4) б, в

23. Синтаксическая норма не нарушена в предложениях: а. Три друга пошли рыбачить; б. Сидело два медведя; в. Сто пятьдесят человек участвовало в соревнованиях; г. Двадцать один студент сдал сессию на отлично.

1) а, б, в

2) а, в, г

3) а, б, г

4) а, б, в, г

- Неправильно построено предложение:

- Пятеро ребят кинулись врассыпную.

- На помощь пришли трое братьев.

- В Президиум избрано пять человек.

- За дверью раздался громкий визг и плач.

25. Использование дополнения в предложном падеже с предлогом о допускается в сочетании:

1) описать о событии

2) признаться о содеянном

3) рассказать о прогулке

4) объяснить о новой теме

26. Синтаксическую ошибку содержат предложения: а. То, что нам удалось достичь, еще не предел; б. Сестра что-то колдовала на кухне, откуда доносились манящие запахи; в. Он боялся матери; г. Достойная оплата труда рабочих – залог успеху предприятия.

- а, б, в

- б, в, г

- а, в, г

- а, б, г

27. Ошибку в подмене управления однокоренных слов содержат сочетания: а) обижен на глупую шутку; б) сменить старую деталь новой; в) оплата за телефонные переговоры; г) уверенность в победе.

1) а, б, в

2) б, в, г

3) а, б, г

4) а, б, в, г

- Предлог ввиду требует:

1) дательного падежа

- родительного падежа

- именительного падежа

- винительного падежа

- В предложении: Больше всего люблю маму, мороженое и летние каникулы ошибку следует классифицировать как:

1) смешение родовых и видовых понятий

2) смешение в одном ряду однородных членов логически несопоставимых понятий

3) употребление однородных членов с разнотипными морфологическими формами

4) управляемое слово относится к разным рядам однородных членов

- В предложении: Я боялся и не пошел к зубному врачу ошибку следует классифицировать как:

- нарушение лексической сочетаемости

- нарушение синтаксической сочетаемости (однородные члены имеют разное управление)

- соединение разнотипных синтаксических конструкций

- нарушение порядка слов

- К нарушениям синтаксических норм, связанных с использованием причастий, относят:

1) соединение на правах однородных членов обособленных обстоятельств и обстоятельственных придаточных предложений

2) причастный оборот, расположенный после определяемого слова, отделяется от главного слова другими словами

3) образование сравнительной или превосходной степени сравнения у причастий

4) употребление однородных причастий

- В предложении: Проходящий человек наклонился за бумажкой речевую синтаксическую ошибку следует классифицировать как:

- нарушение порядка расположения причастия

- смешение видовременных форм

- незнание значения слова

- неправильное написание

33. К нарушениям синтаксических норм, связанных с употреблением сложных предложений, относят: а) союзное слово, которое неправомерно употребляется в середине придаточного предложения; б) нарушение структуры СП: сложноподчиненное предложение заканчивается как сложносочиненное; в) неуместная вставка или неправомерное опущение указательных слов; г) в предложениях с инфинитивной конструкцией говорится о разных действующих лицах:

1) а, б

2) а, б, в

3) а, б, в, г

4) а, в, г

34. В предложении: Чтобы научиться рисовать, мама записала меня в художественную школу речевую синтаксическую ошибку следует классифицировать как:

1) использование инфинитивной конструкции при действии разных субъектов

2) нанизывание однотипных синтаксических конструкций

3) неправомерно опущено определяемое слово в главном предложении

4) неправильное употребление союзов и союзных слов

35. При переводе прямой речи в косвенную типичными ошибками являются: а) нанизывание однотипных синтаксических конструкций; б) сохранение формы первого лица подлежащего и глагола-сказуемого; в) неправильное употребление союзов и союзных слов; г) сохранение без изменений конструкции прямой речи, содержащей указание на первое лицо:

1) а, б

2) б, в

3) в, г

4) б, г

36. В предложении: Уровень преступности в России за последний год не только сократился, но и вырос отсутствует такое коммуникативное качество, как:

1) логичность

2) уместность

3) точность

4) богатство

37. В предложении: Пушкин обожал прикольные сказки няни отсутствует такое коммуникативное качество, как:

1) логичность

2) уместность

3) точность

4) богатство

38. В предложении: Евошний замысел был нам не по нраву отсутствует такое коммуникативное качество, как:

1) логичность

2) уместность

3) правильность

4) богатство

39. В предложении: Все, живущие со мной домашние домочадцы, вышли, чтобы меня встретить допущена такая стилистическая ошибка, как:

1) тавтология

2) неуместное смешение разностилевой лексики

3) неблагозвучие

4) употребление стилистически немотивированных языковых средств (штампов, надуманных метафор, сравнений, определений и т. п.)

40. В предложении: Нарушители порядка проживания в общежитии будут вывешены на стенде нарушено такое коммуникативное качество речи, как:

1) богатство

2) понятийная точность

3) предметная точность

4) логичность

41. К типичным ошибкам в абзацном членении текста относятся: а) логическое противоречие; б) полное отсутствие разделения текста на смысловые части или необоснованное абзацное членение; в) необоснованное использование языковых единиц в качестве средств связи; г) отсутствие абзацного членения в основной части текста:

1) а, в

2) б, в

3) в, г

4) б, г

ВАРИАНТ 2

1. Неправильно поставлено ударение2 в слове

- коклюш

- бюрократия

- алкоголь

- факсимиле

2. В каких словах ударение не падает на первый слог?

1) благовест

2) бряцать (оружием)

3) знамение

4) инокиня

3. Ударение падает на последний слог в словах: а) заплесневеть, б) премировать, в) принудить, г) баловать

1) а, б

2) б, г

3) в, г

4) а, г

4. Согласный перед е произносится твердо в словах: а) бутерброд, б) дефис, в) шинель, г) френч

1) г

2) а

3) в

4) б

5. В соответствии в современными нормами [э] после согласного произносится в выделенных словах:

1) вовлечь в аферу

2) дареный

3) отыменное причастие

4) несколько ведер воды

6. На правильность словоупотребления указывает:

1) акцентологическая норма

2) морфологическая норма

3) лексическая норма

4) синтаксическая норма

7. В предложении: К его глазам поступали слезы лексическая ошибка классифицируется как:

1) нарушение семантической сочетаемости

2) смешение паронимов

3) ошибка в использовании фразеологизмов и устойчивых выражений

4) незнание значения слова (бедность словаря)

8. В предложении: В строительстве новой школы помогли спонсоры, которые оставили весомый след в этом важном и нужном деле лексическая ошибка классифицируется как:

1) нарушение семантической сочетаемости

2) смешение паронимов

3) ошибка в использовании фразеологизмов и устойчивых выражений

4) незнание значения слова (бедность словаря)

9. Существительное среднего рода:

1) атташе

2) пони

3) кофе

4) ДТП

10. Окончание -а в соответствии с литературной нормой во множественном числе (именительный падеж) имеет существительное:

- диспетчер

- компьютер

- борт

- инженер

11. Неправильно образованы формы множественного числа родительного падежа в сочетаниях:

- несколько осетинов

- пара ботов

- нет бедуинов

- много носок

12. Склоняются фамилии:

- мужские на -ово, -аго

- женские на -ко

- мужские и женские на -ых, -их

- иноязычные мужские, оканчивающиеся на твердую согласную

13. Не имеют простой сравнительной степени слова:

- гладкий

- узкий

- бурный

- горький

14. Не содержит морфологической ошибки сочетание:

- сорок пятеро медвежат

- трое девушек

- восьмеро котят

- тридцать трое суток

15. Морфологическую ошибку не содержит предложение:

- Сестра велела надеть себе перчатки.

- Я увидел отца в своей постели.

- Брат сказал, чтобы я надел себе варежки.

- Активное участие в пробеге приняла молодежь. Они с азартом боролись за призовые места.

16. Неправильно образован глагол:

- тку

- захочут

- блещу

- внемлет

17. Неправильно образована форма прошедшего времени глагола в предложении:

- Солдат глохнул от разрывов бомб.

- Квас киснул на столе.

- Разведчик проникнул в тыл врага.

- В подсвечнике гаснул огонь.

18. Морфологическую ошибку содержит предложение:

1) Прибудьте, пожалуйста, вовремя.

2) Будь внимателен: не испорти ткань!

3) Сейчас прямо ехайте, возле магазина сверните налево.

4) Ты ляг, сейчас градусник принесу.

19. Неправильно образованы деепричастия несовершенного вида:

- махая рукой

- щипля траву

- режа ножом

- страждя в плену

20. Морфологической ошибки нет в предложении:

1) Вычтя из этого числа десять, ты найдешь, чему равен x.

2) Он набирал номер, положа трубку.

- Он вздрогнул, увидя неожиданно выскоченного кота.

- Она разговаривала, сыпая крупу и помешивая ее ложкой.

21. Согласование не нарушено в предложении: а. Нынешняя молодежь распустились; б. Большинство пропустили занятия по болезни; в. Ребятня любит шумные игры; г. На столе – два маленькие блюдца.

1) а

2) б

3) в

4) г

22. Правильное сочетание: а) четыре белые кошки; б) четыре белых кошки; в) маленькие три щенка; г) отсутствовал полные две недели:

1) б, в

2) а, в

3) в, г

4) а, б

23. Правильно согласуются сказуемые в предложениях: а. В школе училась тысяча учеников; б. Прошли три минуты. в. У окна стояли два рояля; г. Пять минут пролетели незаметно.

1) а, б

2) б, в

3) в, г

4) а, г

24. Нарушено согласование в словосочетаниях:

1) большое сомбреро

2) яркое бикини

3) жирная иваси

4) молодой кенгуру

25. Нарушена синтаксическая связь управление в сочетаниях:

1) тревожиться о сыне

2) знакомая для нас история

3) предостеречь об опасности

4) возмутиться его словам

26. Правильно употреблены предлоги в сочетаниях: а) поехать в Дальний Восток; б) приехать из Украины; в) справка по зарплате; г) инициатива в созыве конференции.

- а, б

- б, в

- в, г

- б, г

27. Предлоги благодаря, вопреки, согласно требуют:

- дательного падежа

- родительного падежа

- именительного падежа

- винительного падежа

28. Синтаксические нормы нарушены в предложениях: а. В этом магазине теперь продают не только продукты, а и бытовую химию; б. Он красив и веселый; в. Книги лежали на столе, стуле, диване; г. Мы делали пометки в отдельных тетрадях и полях конспектов:

- а, б, в, г

- а, б, в

- б, в, г

- а, б, г

29. К нарушениям синтаксических норм относят:

- неправильное произношение слов

- неправильная расстановка знаков препинания

- смешение паронимов

- соединение на правах однородных членов обособленных обстоятельств и обособленных определений

30. К нарушениям синтаксических норм, связанных с использованием деепричастий, относят:

- употребление однородных деепричастий

- использование деепричастий в безличных конструкциях

- использование деепричастий в предложениях с косвенной речью

- употребление в предложении деепричастий совершенного вида

31. В предложении Пообедав, мне стало веселее речевую синтаксическую ошибку следует классифицировать как:

- нарушение порядка расположения деепричастия

- смешение видовременных форм

- действие, выражаемое деепричастием, не относится к действующему подлежащему

- смысловая неточность предложения

32. К нарушениям синтаксических норм, связанных с употреблением сложных предложений относят: а) нанизывание однотипных синтаксических конструкций сложносочиненного или сложноподчиненного предложения; б) загромождение СП3 придаточными предложениями; в) неправильное употребление союзов и союзных слов; г) ошибочное согласование союзных слов не с тем существительным, которое является определяемым:

1) а, б

2) а, б, в

3) а, б, в, г

4) а, в, г

33. В предложении Учительница велела написать сочинение, а я не знал, и я болел, и она, вредная, всегда ко мне придирается, и я двойку получил речевую синтаксическую ошибку следует классифицировать как:

1) использование инфинитивной конструкции при действии разных субъектов

2) нанизывание однотипных синтаксических конструкций

3) неправомерно опущено определяемое слово в главном предложении

4) неправильное употребление союзов и союзных слов

34. Речевые ошибки, связанные с цитированием, содержат предложения:

а) Пушкин писал: «Коль меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей…»; б) В образе Василия Теркина Твардовский показал всех советских солдат, которые хотели, чтобы последующие поколения были счастливы: «Я вам жить завещаю, Что я больше могу. Завещаю в той жизни Вам счастливыми быть…»; в) В своей исповеди Мцыри говорит, что я никому не мог сказать священных слов отец и мать…; г) Некрасов – не просто поэт, он гражданин, в своих произведениях он пишет, что поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан, что его Муза – сестра истерзанного народа…

1) а, б, в

2) б, в, г

3) а, в, г

4) а, б, в, г

35. В предложении Осенний лес был похож на золотой ковер, золотые листья, как мягкая перина, лежали под ногами, золотистые лучи осеннего солнышка делали блестяще-серебристыми даже стволы деревьев отсутствует такое коммуникативное качество, как:

1) логичность

2) уместность

3) точность

4) богатство

36. В предложении Мальчик зажмурился от яркого света длинными ресницами отсутствует такое коммуникативное качество, как:

1) логичность

2) уместность

3) точность

4) богатство

37. В предложении Мне понравился доклад Кости: красной нитью в его рассказе проходит тема нравственности допущена такая стилистическая ошибка, как:

1) тавтология

2) неуместное смешение разностилевой лексики

3) неблагозвучие

4) употребление стилистически немотивированных языковых средств (штампов, надуманных метафор, сравнений, определений и т. п.)

38. В предложении: Она кивала морщинистым лицом нарушено такое коммуникативное качество речи, как:

1) предметная точность

2) понятийная точность

3) богатство

4) логичность

39. В предложении В комнате было холодно, потому что хозяин ходил в теплом свитере нарушено такое коммуникативное качество речи, как:

1) богатство

2) понятийная точность

3) предметная точность

4) логичность

40. В предложении Коровы, отправляющиеся на убой, жалобно мычали нарушено такое коммуникативное качество речи, как:

1) правильность

2) богатство

3) точность

4) логичность

41. К текстовым логическим ошибкам относятся: а) логическое противоречие; б) полное отсутствие разделения текста на смысловые части или необоснованное абзацное членение; в) необоснованное использование языковых единиц в качестве средств связи; г) неоправданный повтор одной о той же мысли в разных смысловых частях текста

1) а, в

2) б, в

3) в, г

4) а, г

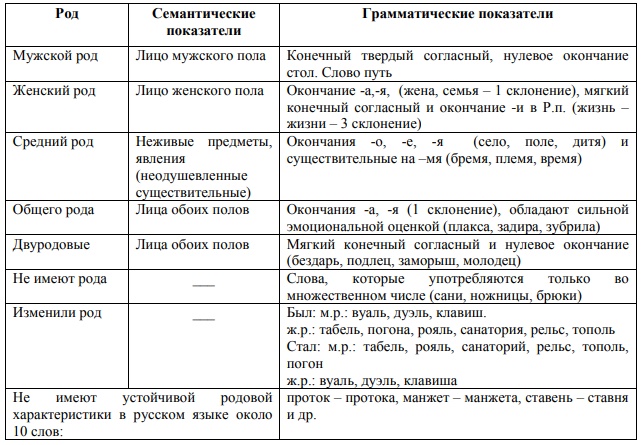

Морфологические нормы — это нормы, связанные с правилами употребления частей речи.

Например, все говорящие на русском языке знают, что существительные бывают трех родов.

От рода существительного зависит его связь с прилагательными, причастиями, местоимениями и глаголами прошедшего времени

(Лето жаркое. Лето прошло).

Нарушение морфологических норм возникает тогда, когда в языке есть варианты той или иной формы определенной части речи.

Так, существительное толь имеет два варианта рода — м.р. и ж.р., мужской род этого существительного является нормой, женский род — нарушением нормы (просторечным вариантом). Поэтому предложение Покрыть крышу толью — ошибочно. Нормативный вариант: Покрыть крышу толем.

Для правильного построения речи необходимо знать, какие ошибки морфологии могут встретиться в речи.

Нарушения морфологических норм (примеры морфологических ошибок)

Наиболее характерными нарушениями здесь являются:

- Неверное употребление рода несклоняемого существительного или существительного, испытывающего колебания в роде:

Окна закрыты прекрасной тюлью. (Нужно: тюлем — слово тюль — м.р.).

- Неверный выбор варианта падежного окончания имени существительного:

В московских автобусах снова работают кондуктора. (Нужно: кондукторы).

- Неверная форма сравнительной или превосходной степени сравнения прилагательных- контаминация простой и сложной форм сравнения:

У него сейчас более худшее положение, чем раньше. (Нужно: худшее или более плохое).

- Неверный выбор полной или краткой формы прилагательных в функции сказуемого:

Статья интересная по форме и содержанию. (Нужно: Статья интересна по форме и содержанию).

- Неверное склонение сложных и составных числительных:

Книга с пятьсот тридцатью двумя иллюстрациями. (Нужно: с пятьюстами).

- Неверное употребление числительных оба- обе:

По обоим сторонам улицы росли деревья. (Нужно: по обеим сторонам).

- Неверное сочетание числительного оба с существительными, имеющими только формы множественного числа:

У обоих брюк нет ремня (Нужно: у тех и других брюк).

- Неверное сочетание дробного числительного и с существительным:

Рекорд улучшен на 25,6 секунд. (нужно: на 25,6 секунды)

- Неверное употребление собирательных числительных:

Двое мальчиков и двое девочек. (Нужно: двое мальчиков и две девочки).

- Неверное употребление форм личного местоимения, создающее двусмысленность:

Не удержал мяч вратарь, но добить его было некому. (Нужно: Вратарь не удержал мяч, который некому было добить.)

- Неверное употребление формы «недостаточного» глагола:

Никогда не думал, что очучусь тут. (Нужно: смогу очутиться),

- Неверный выбор формы «изобилующего» глагола:

Прополоскай горло. (Нужно: прополощи горло).

- Смешение залоговых форм глагола:

Перед посещением ветврача животные вычесываются и моются. (Нужно: животных вычесывают и моют).

- Несоблюдение единства видо-временных форм глагола:

Софья первая говорит о сумасшествии Чацкого, а фамусовское общество распространило эту сплетню. (Нужно: говорит…. распространяет, сказала …. распространило )

Разгадать кроссворд онлайн и видеокроссворд по речевым ошибкам — здесь

Вам понравилось? Не скрывайте свою радость, поделитесь ею с миром!

Морфологические нормы — это нормы, связанные с правилами употребления частей речи.

Например, все говорящие на русском языке знают, что существительные бывают трех родов.

От рода существительного зависит его связь с прилагательными, причастиями, местоимениями и глаголами прошедшего времени

(Лето жаркое. Лето прошло).

Нарушение морфологических норм возникает тогда, когда в языке есть варианты той или иной формы определенной части речи.

Так, существительное толь имеет два варианта рода — м.р. и ж.р., мужской род этого существительного является нормой, женский род — нарушением нормы (просторечным вариантом). Поэтому предложение Покрыть крышу толью — ошибочно. Нормативный вариант: Покрыть крышу толем.

Для правильного построения речи необходимо знать, какие ошибки морфологии могут встретиться в речи.

Нарушения морфологических норм (примеры морфологических ошибок)

Наиболее характерными нарушениями здесь являются:

- Неверное употребление рода несклоняемого существительного или существительного, испытывающего колебания в роде:

Окна закрыты прекрасной тюлью. (Нужно: тюлем — слово тюль — м.р.).

- Неверный выбор варианта падежного окончания имени существительного:

В московских автобусах снова работают кондуктора. (Нужно: кондукторы).

- Неверная форма сравнительной или превосходной степени сравнения прилагательных- контаминация простой и сложной форм сравнения:

У него сейчас более худшее положение, чем раньше. (Нужно: худшее или более плохое).

- Неверный выбор полной или краткой формы прилагательных в функции сказуемого:

Статья интересная по форме и содержанию. (Нужно: Статья интересна по форме и содержанию).

- Неверное склонение сложных и составных числительных:

Книга с пятьсот тридцатью двумя иллюстрациями. (Нужно: с пятьюстами).

- Неверное употребление числительных оба- обе:

По обоим сторонам улицы росли деревья. (Нужно: по обеим сторонам).

- Неверное сочетание числительного оба с существительными, имеющими только формы множественного числа:

У обоих брюк нет ремня (Нужно: у тех и других брюк).

- Неверное сочетание дробного числительного и с существительным:

Рекорд улучшен на 25,6 секунд. (нужно: на 25,6 секунды)

- Неверное употребление собирательных числительных:

Двое мальчиков и двое девочек. (Нужно: двое мальчиков и две девочки).

- Неверное употребление форм личного местоимения, создающее двусмысленность:

Не удержал мяч вратарь, но добить его было некому. (Нужно: Вратарь не удержал мяч, который некому было добить.)

- Неверное употребление формы «недостаточного» глагола:

Никогда не думал, что очучусь тут. (Нужно: смогу очутиться),

- Неверный выбор формы «изобилующего» глагола:

Прополоскай горло. (Нужно: прополощи горло).

- Смешение залоговых форм глагола:

Перед посещением ветврача животные вычесываются и моются. (Нужно: животных вычесывают и моют).

- Несоблюдение единства видо-временных форм глагола:

Софья первая говорит о сумасшествии Чацкого, а фамусовское общество распространило эту сплетню. (Нужно: говорит…. распространяет, сказала …. распространило )

Разгадать кроссворд онлайн и видеокроссворд по речевым ошибкам — здесь

Вам понравилось? Не скрывайте свою радость, поделитесь ею с миром!

Таблица по русскому языку”Классификация ошибок”

Грамматические ошибки (Г) – это ошибки в структуре языковой единицы: слова, словосочетания или предложения, т.е. нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической.

Примеры

Ошибочное словообразование. Ошибочное образование форм существительного, прилагательного, числительного, местоимения, глагола ( личных форм глаголов, действительных и страдательных причастий, деепричастий).

Благород ность , чуда техники, по д черк, над смехаться; более интереснее, красивше; с пятистами рублями; жонглировал обоими руками, ихнего пафоса, вокруг его ничего нет; сколько нравственных принципов мы лишились из-за утраты духовности; им двигает чувство сострадания; ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста; вышев на сцену, певцы поклонились.

Нарушение норм согласования

Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающ имися джазом.

Нарушение норм управления

Нужно сделать природу более красивую. Все удивлялись его силой.

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым или способа выражения сказуемого

Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения . Он написал книгу, которая эпопея. Все были рады, счастливы и веселые.

Ошибки в построении предложения с однородными членами

Страна любила и гордилась поэтом.

В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю.

Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом

Читая текст , возникает такое чувство сопереживания.

Ошибки в построении предложения с причастным оборотом

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами.

Ошибки в построении сложного предложения

Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве.

Человеку показалось то , что это сон.

Смешение прямой и косвенной речи

Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента.

Нарушение границ предложения

Его не приняли в баскетбольную команду. Потому что он был невысокого роста.

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь.

Пропуск члена предложения (эллипсис)

На собрании было принято (?) провести субботник.

Ошибки, связанные с употреблением частиц: отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится

Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника. В тексте всего раскрываются две проблемы.

Речевые ошибки (Р) – это ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова, т. е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, тавтология, речевые штампы, неуместное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом многозначность.

Примеры

Употребление слова в несвойственном ему значении

Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. Благодаря пожару, лес сгорел.

Неоправданное употребление диалектных и просторечных слов

Таким людям всегда удается объегорить других . Обломов ничем не занимался и целыми днями валял дурака.

Неудачное употребление местоимений

Текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю; У меня сразу же возникла картина в своем воображении.

Употребление слов иной стилевой окраски; смешение лексики разных эпох; неуместное употребление канцелярита, экспрессивных, эмоционально окрашенных слов, устаревшей лексики, жаргонизмов, неуместное употребление фразеологизмов

По задумке автора, герой побеждает; Молчалин работает секретарем Фамусова; В романе А.С. Пушкина имеют место лирические отступления; Автор то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений. Если бы я был там, то за такое отношение к матери я бы этому кексу в грызло бы дал; Зощенко палец в рот не клади, а дай только посмешить читателя.

Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом

В таких случаях я взглядываю в словарь.

Неразличение паронимов, синонимичных слов; ошибки в употреблении антонимов при построении антитезы; разрушение образного значения фразеологизма в неудачно организованном контексте

Были приняты эффектные меры; Имя этого поэта знакомо во многих странах ; В третьей части текста не веселый, но и не мажорный мотив заставляет нас задуматься; грампластинка не сказала еще своего последнего слова.

Нарушение лексической сочетаемости

Автор использует художественные особенности.

Употребление лишних слов, в том числе плеоназм

Молодой юноша; очень прекрасный.

Употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология)

В этом рассказе рассказывается о реальных событиях.

Неоправданное повторение слова

Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного им.

Бедность и однообразие синтаксических конструкций

Когда писатель пришел в редакцию , его принял главный редактор. Когда они поговорили , писатель отправился в гостиницу.

Употребление лишних слов, лексическая избыточность

Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, об этом позаботится книжный наш магазин.

Логические ошибки (Л). Логические ошибки связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

Примеры

Сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении, тексте

На уроке присутствовали директор, библиотекарь , а также Анна Петровна Иванова и Зоя Ивановна Петрова ; Он облокотился спиной на батарею; За хорошую учебу и воспитание детей родители обучающихся получили благодарственные письма от администрации школы.

Нарушение причинно-следственных отношений

В последние годы очень много сделано для модернизации образования, однако педагоги работают по-старому, так как вопросы модернизации образования решаются слабо .

Пропуск звена в объяснении, «логический скачок».

Людской поток через наш двор перекрыть вряд ли возможно. [?] А как хочется, чтобы двор был украшением и школы, и поселка.

Перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к сочинению или изложению)

Пора вернуть этому слову его истинный смысл! Честь. Но как это сделать?

Неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование (например, сначала от первого, затем от третьего лица)

Автор пишет о природе, описывает природу севера, вижу снега и просторы снежных равнин.

Сопоставление логически несопоставимых понятий

Синтаксис энциклопедических статей отличен от других научных статей .

Композиционно-текстовые ошибки

Неудачный зачин

Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например: В этом тексте автор…

Ошибки в основной части

а) Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении.

б) Отсутствие последовательности в изложении; бессвязность и нарушение порядка предложений.

в) Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к затруднению понимания смысла.

Неудачная концовка

Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли .

Фактические ошибки (Ф) – разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания)

Примеры

Искажение содержания литературного произведения, неправильное толкование, неудачный выбор примеров

Базаров был нигилист и поэтому убил старуху топором ; Ленский вернулся в свое имение из Англии; Счастьем для Обломова было одиночество и равнодушие.

Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты.

Книга очень много для меня значит, ведь еще Ленин сказал: « Век живи – век учись !»

Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение.

Великая Отечественная война 1812 года; Столица США – Нью-Йорк.

Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев.

Искажения в названиях литературных произведений, их жанров, ошибка в указании автора.

Турген ь ев; «Тарас и Бульба»; в повести Тургенева «Преступление и наказание».

Этические ошибки (Э) – нарушение в работе системы ценностей и правил этики: высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие высокомерное и циничное отношение к человеческой личности, недоброжелательность, проявления речевой агрессии, жаргонные слова и обороты.

Примеры

Проявление речевой агрессии: грубое, оскорбительное высказывание; словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме; угроза, грубое требование, обвинение, насмешка;

употребление бранных слов, вульгаризмов, жаргонизмов, арго; высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие высокомерное и циничное отношение к человеческой личности

Мне хотелось бы сделать автору замечание за его неумение передавать свои мысли .

Этот текст меня бесит ; Нужно быть полностью сумасшедшим , чтобы читать книги сегодня; Почему школьная программа принуждает к прочтению всего старья , что именуется классикой?

Михалков в своём репертуаре ! Пишет детские книги, поэтому и требует, чтобы читали именно в детстве. Это настоящий пиар! Нечего морочить людям мозги устаревшими истинами.

ОШИБКИ ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ, ПУНКТУАЦИОННЫЕ, ГРАФИЧЕСКИЕ, ОПИСКИ

При проверке грамотности (К7-К8) учитываются ошибки

на изученные правила;

негрубые ( две негрубые считаются за одну) :

в исключениях из правил;

в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;

в написании и и ы после приставок;

в трудных случаях различения не и ни ( Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной, как…; ничто иное не …; не что иное, как … и др.);

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;

повторяющиеся (считается за одну ошибку повтор в одном и том же слове или в корне однокоренных слов);

однотипные ( первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку,

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная) :

ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

! Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму ( вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок ).

! Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки .

! Ошибки (две и более) в одном непроверяемом слове считаются за одну ошибку.

При проверке грамотности (К7-К8) не учитываются ошибки

орфографические:

в переносе слов;

буквы э/е после согласных в иноязычных словах ( рэкет, пленэр ) и после гласных в собственных именах ( Мариетта );

прописная / строчная буквы

в названиях, связанных с религией: М(м)асленица , Р(р)ождество , Б(б)ог .

при переносном употреблении собственных имен ( Обломовы и обломовы ).

в собственных именах нерусского происхождения; написание фамилий с первыми частями дон, ван, сент . ( дон Педро и Дон Кихот ).

слитное / дефисное / раздельное написание

в сложных существительных без соединительной гласной (в основном заимствования), не регулируемых правилами и не входящих в словарь-минимум ( ленд-лиз, люля-кебаб, ноу-хау, папье-маше, перекати-поле, гуляй-город пресс-папье, но бефстроганов, метрдотель, портшез, прейскурант );

на правила, которые не включены в школьную программу (например, правило слитного / раздельного написания наречных единиц / наречий с приставкой /предлогом, например: в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь, на подхвате, на попа ставить (ср. действующее написание напропалую, врассыпную );

пунктуационные ошибки:

тире в неполном предложении;

обособление несогласованных определений, относящихся к нарицательным именам существительным;

запятые при ограничительно-выделительных оборотах;

различение омонимичных частиц и междометий и, соответственно, невыделение или выделение их запятыми;

в передаче авторской пунктуации;

графические ошибки ( средства письменности языка, фиксирующие отношения между буквами на письме и звуками устной речи); различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений;

описки и опечатки:

– искажение звукового облика слова ( рапотает вместо работает , мемля вместо земля); .

– пропуски букв ( весь роман стоится на этом конфликте;

– перестановки букв ( новые наименования пордуктов) ;

– замены одних буквенных знаков другими ( лешендарное Ледовое побоище) ;

– добавление лишних букв ( в любых, дашже самых сложных условиях ).

Типичные случаи нарушения морфологических норм письменной речи и задачи корректора и редактора по их устранению

Морфологические нормы связаны с употреблением различных частей речи и их форм, например различие семантики у форм множественного числа многозначного слова лист: листы (бумаги) и листья (дерева); отсутствие форм 1-го лица единственного числа будущего времени у глагола победить; отсутствие форм косвенных падежей у неопределенного местоимения некто и др.

Содержание

Морфологические нормы связаны с употреблением различных частей речи и их форм, например различие семантики у форм множественного числа многозначного слова лист: листы (бумаги) и листья (дерева); отсутствие форм 1-го лица единственного числа будущего времени у глагола победить; отсутствие форм косвенных падежей у неопределенного местоимения некто и др.

Морфологические нормы определяют характер употребления различных частей речи (склонение существительных, местоимений, числительных, спряжение глаголов, образование форм повелительного наклонения, причастий и деепричастий и др.). Особенные трудности вызывает проблема определения рода заимствованных имен существительных (шимпанзе, какаду, киви, салями), а также аббревиатур (МГПУ, ИНН, ООН, СНГ, ЕС). К стилистике имеет отношение в первую очередь использование вариативных форм (в далеком краю — нейтральное; в далеком крае — песенно-поэтическое; снег, снега — нейтральное, снéги — поэтическое; чашку чая, ложку сахара, глоток коньяка и чашку чаю, ложку сахару, глоток коньяку).

Причинами морфологических ошибок (т.е. нарушения грамматических форм слов) могут быть незнание склонений, неправильное употребление окончаний, неправильное ударение (если это влияет на форму слова), например: много чулков (правильно чулок нет носок (правильно носков) много делов (правильно дел), нет местов (правильно мест) более красивее (правильно более красивый или красивее), самый красивейший (правильно самый красивый или красивейший).

Некоторые сложные морфологические нормы

Определение рода существительных

Трудности в определении рода существительных связаны с тем, что в языке существуют семантические (соотнесение с действительностью) и грамматические показатели рода, которые вместе образуют систему:

Определение рода у несклоняемых существительных (заимствованных слов и аббревиатур)

В чем сложность определения рода заимствованных слов? Известно, что в современном русском языке грамматический род существительных чаще всего определяется формально, по окончанию, т. е. не зависимо от логического значения слова. Окончание на -а – женский род; на -о – средний род; нулевое окончание – мужской род. А вот как быть с иноязычными словами, какого рода, скажем, цунами? Или авеню, виски, пенальти, кофе, наконец? Здесь мы сталкиваемся со значительными трудностями в выборе нормативной формы.

Поэтому слово нужно рассматривать не только по формальному признаку (категория рода), но и в его отношении к обозначаемому слову. Родовая принадлежность часто определяется с точки зрения смысловых связей между словами. Так, слово «цунами», связываясь с понятием волна, порождает словосочетания «цунами обрушилась. шла» и т. д. Слово «такси» уже вошло в речь в среднем роде. Но в период вхождения в широкое употребление, ассоциируясь то с автомобилем, то с машиной, использовалось в мужском и женском роде.

Следует считаться с избирательным капризом литературного языка, который удерживает в нормах непродуктивные с формальной точки зрения варианты (кофе мужского рода). В грамматике отмечается, что слово «кофе» относится к мужскому роду, но в разговорном стиле допустимо употреблять это слово и в среднем роде.

Итак, при определении рода несклоняемых существительных нужно пользоваться следующими правилами:

- по традиции: неодушевленные нарицательные существительные – средний род, кроме слова кофе, которое мужского рода (новое пальто, казино – ср.р.), названия животных (кроме мухи цеце и колибри) – мужской род (большой шимпанзе), названия профессии, рода занятий – мужской род (знаменитый конферансье, кутюрье);

- по роду обозначаемого родового понятия: у неодушевленных имен собственных: виден Токио (город – м.р.), полноводная Хуанхэ (река – ж.р.), большое Онтарио (озеро – ср.р.);

- по опорному слову аббревиатуры, если она не склоняется: ЦК – м.р., центральный комитет; ГАИ – ж.р., государственная автомобильная инспекция. Если аббревиатура начала склоняться, то есть стала самостоятельным словом, то род определяется по типу склонения: МИД – 2 склонение, м.р., несмотря на то , МИДа , что опорное слово, министерство, среднего рода.

Колебания возникают тогда, когда род несклоняемых существительных может быть определен и по «традиции», и «по роду обозначаемого понятия». Так например, были колебания в определении рода следующих существительных: авеню – ср.р., неодушевленное существительное, и авеню – ж.р., улица. Следовательно, возникают варианты согласования с определением: широкое авеню, широкая авеню. Или такси – ср.р., неодушевленное существительное, и такси – ж.р., машина, такси – м.р., автомобиль. Варианты согласования со сказуемым: такси пришло, такси пришла, такси пришел.

Варианты и колебания в падежных формах существительных

Колебания наблюдаются в формах родительного падежа на -а (-я) – -у (-ю) типа сахара-сахару.

Форму -у (-ю) сохраняют следующие разряды имен:

- вещественные существительные при обозначении части целого: кусок сыру, кружка квасу;

- некоторые собирательные и отвлеченные существительные: много народу, мало жару;

- некоторые существительные в сочетании с предлогами: из лесу, с испугу;

- существительные в составе фразеологических оборотов: в нашем полку прибыло; с миру по нитке;

- при употреблении уменьшительных слов: сахарку, чайку;

В остальных случаях рекомендуется употреблять окончание -а (-я): вкус чая, производство сахара.

Формы на -у (-ю) стилистически снижены, носят разговорную окраску. Они удерживаются у односложных и двусложных слов: квас, чай, сыр, творог, табак и т. д.

У трехсложных и более слов интенсивнее формы на -а (-я): шоколада, лимонада, нафталина, беспорядка. Также, в сочетании с предлогом «от» чаще употребляется окончание -а (-я): от голода, от смеха.

С предлогом «со» – наоборот, предпочтительными являются формы на -у (-ю): со смеху, с голоду.

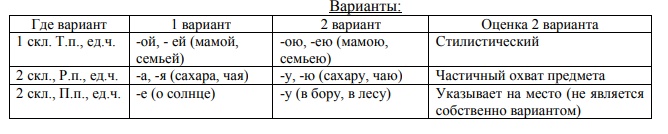

Колебания форм именительного падежа множественного числа на -ы (-и) и -а (-я) типа прожекторы – прожектора.

Основное направление – все более широкое вхождение и нормативное признание форм на -а (-я).

Нужно запомнить!

И.п., мн.ч. – некоторые варианты окончаний в этом падеже закрепились как нормативные.

Р.п. мн.ч. имеет несколько окончаний: нулевое (коров -ов (столов), ), -ев (стульев), -ей (полей).

Колебания в определении одушевленности-неодушевленности у существительных:

Трудности в определении одушевленности-неодушевленности существительных вызывают следующие группы слов:

- названия простейших микроорганизмов: бацилла, инфузория, бактерия, амеба (неодушевленные);

- слова, обозначающие человека как объект скульптурного изображения: одушевленные – кумир, идол, истукан, болван (кроме статуя – неодушевленное);

- марки автомашин и других механизмов: запорожец, москвич, катюша – неодушевленные;

- слова, обозначающие человека как объект литературно-художественного творчества: образ, тип, характер – неодушевленные; герой – одушевленное; персонаж, лицо – колебания.

Нередко причиной трудностей является несовпадение семантики (значения) и грамматической формы слова. Следующие существительные являются одушевленными:

- 1) названия умерших – мертвец, утопленник и др., кроме труп.

- 2) названия шахматных фигур и некоторых карт: конь, слон, ферзь, королева, валет, дама; а также шар в бильярде.

- 3) модели человека: кукла, марионетка.

- 4) блюда из животных: съел карася, подали зайца.

Образование формы числа у существительных

Образование числа существительного связано с его разрядом. Существительные некоторых разрядов не имеют показателей множественного числа, что вызывает трудности в их употреблении:

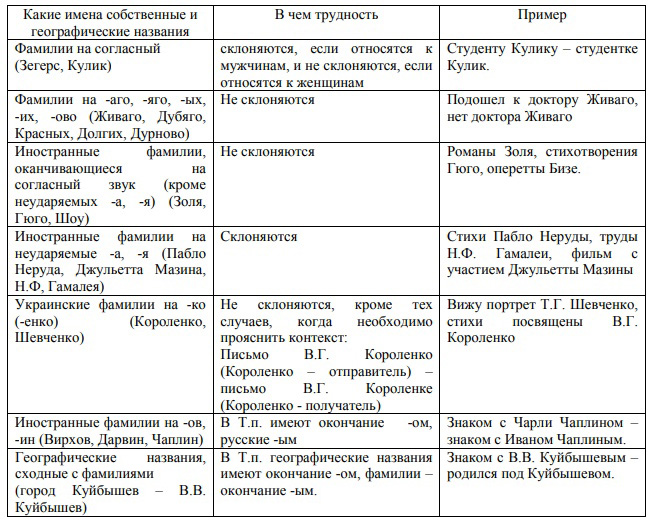

Особенности склонения некоторых имен, фамилий и географических названий

Трудности в употреблении прилагательных

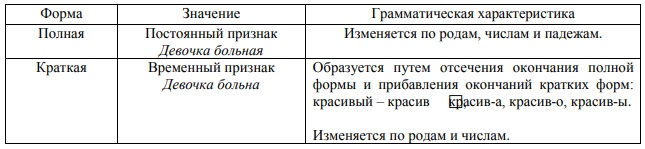

Различение разрядов прилагательных:

- качественные прилагательные обозначают признак прилагательного, вне отношения его носителя к другим предметам (поэтому качественные прилагательные имеют степени сравнения, краткую форму, образуют наречия и сочетаются с ними, имеют антонимы, образуют отвлеченные существительные). Красивый – красивее, красивейший (степени сравнения), красив, красива, красивы (краткая форма), красиво (наречие), очень красиво (сочетается с наречием степени), красивый – некрасивый, уродливый (антоним), красота (отвлеченное существительное);

- относительные прилагательные обозначают опосредованный признак, который передается через отношения его носителя к другим предметам (ко времени, месту, материалу, лицу, действию, назначению предмета), не имеют грамматических свойств качественных прилагательных. Глиняный кувшин (материал), вчерашний день (время), местный житель (место), подготовительные курсы (действие), писательский стол (назначение);

- притяжательные прилагательные обозначают принадлежность предмета лицу или животному, имеют характерные грамматические показатели – суффиксы -ов-, -ин-, -j-. Отцов портфель, мамин платок, лисий воротник.

Ошибки часто вызывает не различение разрядов однокоренных прилагательных, что приводит к ошибке в употреблении паронимов: болотный (качественное) – болотистый (относительное); водный (качественное) – водяной, водянистый (относительное).

Также необходимо помнить о переходе прилагательных из разряда в разряд. Чаще всего переходят относительные прилагательные в качественные (в основе метафорический перенос): железный топор – железная леди, свинцовый стержень – свинцовые тучи. Реже качественные прилагательные – в относительные: тяжелый мешок – тяжелая промышленность, легкий портфель – легкая артиллерия, инертный человек – инертные газы, изящная статуэтка – изящная литература.

Образование степени прилагательных

Нередко возникают сложности при образовании сравнительной и превосходной степеней сравнения имен прилагательных. Различают две формы образования степеней сравнения: простую и сложную. Простая форма образуется присоединением суффиксов – ее- (-ей), -ейш-, -айш- к основе прилагательного, а сложная форма образуется присоединением слов «более», «самый» и др. к положительной степени сравнения, исходному прилагательному. Часты случаи смешения простой и сложной форм степеней сравнения прилагательных, что является морфологической ошибкой: самый красивейший.

Краткая и полная формы прилагательных

В кратких прилагательных, образованных от полных прилагательных на – еиный с предшествующими двумя и более согласными верно употреблять суффикс -ен, а не -енен, т.е. безнравствен, естествен, могуществен, ответствен, существен и др. Краткую форму на -ен, а не -енен имеют прилагательные: бессмысленный – бессмыслен, бедственный – бедствен, беспочвенный – беспочвен, бесчисленный – бесчислен, величественный – величествен, воинственный – воинствен, двусмысленный – двусмыслен, искусственный – искусствен, легкомысленный – легкомыслен, многочисленный – многочислен, мужественный – мужествен, невежественный – невежествен, посредственный – посредствен, соответствующий – соответствен и др.

Трудности в употреблении местоимений

К личным местоимениям 3 лица (он, она, оно, они) прибавляется начальное Н, если они стоят после простых предлогов без, в, для, до, за, из, к, су, у и др. (без него, с ним) или после наречных предлогов вокруг, впереди, возле, мимо, напротив, около, посреди, после и др., управляющих родительным падежом: вокруг них, сзади него.

После наречных предлогов вопреки, согласно, наперекор, навстречу, соответственно, подобно, внутри и др. начальное Н не прибавляется: вопреки ему, навстречу ей, внутри их.

Не прибавляется Н также после предлога благодаря и предложных сочетаний не в пример, в противовес, по поводу, со стороны, в отношении, за исключением и др., состоящих из простого предлога и существительного: благодаря ему, со стороны его.

После формы сравнительной степени прилагательных и наречий местоимения 3 лица употребляются без начального Н: старше его, лучше ее.

Собирательное существительное (крестьянство, студенчество, группа и т.п.) заменяется местоимением в форме множественного числа. Например, нельзя сказать «Студенчество разъехалось на каникулы; они хорошо отдохнут в течение лета». Чтобы не создавать неудобное сочетание «оно отдохнет», следует слово «студенчество» заменить словом «студенты».

Местоимение в предложении обычно заменяет ближайшее к нему предшествующее существительное. Нарушение этого положения ведет к искажению смысла: Когда я принес ему билет, он очень обрадовался и начал собираться.

Трудности в употреблении числительных

Собирательные числительные двое, трое, четверо (после четверо собирательные числительные обычно не используются; ср.: пять ножниц, шесть суток) употребляются:

- с существительными, называющими лиц мужского пола и детенышей животных: двое друзей, трое прохожих, трое котят. Нельзя сказать «двое девушек»;

- с существительными дети, ребята, люди, лица (в значении «люди»): двое ребят, трое людей, четверо незнакомых лиц;

- с существительными, употребляющимися только во множественном числе: двое саней, трое суток, четверо щипцов;

- с личными местоимениями мы, вы, они: нас трое, их было пятеро.

В составных числительных склоняются все слова: с тремя тысячами пятьюстами двадцатью пятью рублями; нет двухсот пятидесяти трех человек; депутат встретился с двумя тысячами четырьмястами семьюдесятью пятью избирателями. Большие проблемы возникают с правильным произнесением таких производных и составных числительных.

При сочетании составных числительных, оканчивающихся на два, три, четыре (то есть 22, 23, 24 и т.п.), с существительными, употребляющимися только во множественном числе, следует форму именительного-винительного падежа такого сочетания заменять другим оборотом. Например, нельзя сказать «двадцать два (две, двое) суток». Поэтому говорят «Прошло двадцать два дня», «куплено двадцать три штуки ножниц» и т.п., т.е. используют разные формы косвенных падежей (кроме винительного).

Числительные полтора и полтораста согласуются в формах косвенных падежей (кроме винительного) с существительным: в полутора стаканах; в полутораста книгах. У составных числительных, оканчивающихся на два, три, четыре, в литературном языке форма винительного падежа совпадает с формой именительного также в тех случаях, когда числительное сочетается с названием одушевленного предмета: принять двадцать три посетителя; выдвинуть сто четыре кандидата (а не «двадцать трех посетителей», «сто четырех кандидатов»). В разговорной речи возможны отступления от этого правила.

При сочетании смешанного числа с существительным дробь управляет существительным (а не целое число): 10,2 процента; 4,5 килограмма.

Трудности в употреблении глаголов и глагольных форм

Глагол, как самая сложная часть речи, требует к себе особого внимания. Необходимо изучать его грамматические формы и правильно их употреблять.

Сложности в спряжении глаголов

И в устной, и в письменной речи встречаются ошибки при употреблении глаголов типа «выздороветь». Глагол относится к 1 спряжению, соответственно, правильно будет «они выздоровеют» (нормативная, книжная форма), хотя в разговорной речи употребляется нередко «выздоровят».

Глаголы с основой на согласные д, т, з, с при образовании 1 лица единственного числа претерпевают чередование: насадить – насажу, колесить – колешу. Отступления от литературных глагольных форм, возникающие при образовании 1 лица без чередования, носят сниженный характер: ездишь – ездию, пылесосить – пылесосю.

Нельзя образовать форму 1 лица от таких глаголов: победить, убедить, очутиться, чудить, дудеть, угораздить и др. Однако это явление недостаточного спряжения преодолевается в разговорной речи, и необычные для слуха личные формы иногда употребляются, например, в шутливой песне В.Высоцкого: Чуду-юду я и так победю.

Глаголы, имеющие в инфинитиве –чь (жечь, печь, течь) образуют наряду с литературными формами (жжет, течет, печет) вариантные просторечные формы (жгет, текет, пекет).

Глаголы повелительного наклонения образуют контрастирующие по стилистической окраске варианты: ляг – ляж (ляжте), не тронь – не трожь, погоди – погодь (где первый вариант литературный, второй – просторечный). Отдельные глаголы не имеют формы повелительного наклонения: хотеть, мочь, видеть, слышать, ехать, жаждать, гнить и др. Форма езжай носит разговорный характер; литературные формы – поезжай, слушай, смотри.

Существует множество вариантов личных форм глаголов в изъявительном наклонении настоящего-будущего времени у ряда глаголов типа брызгать, двигаться, капать, мурлыкать, полоскать и др., образующих вариантные формы: брызжет – брызгает, движется – двигается, каплет – капает, мурлычет – мурлыкает, полощет – полоскает. Такие глаголы называются изобилующими.

Встречаются вариантные формы у глаголов прошедшего времени типа стих – стихнул. В этих случаях глагол с суффиксом –ну менее употребителен, такая форма устаревает. Прибавление суффикса –ну стало теперь невозможным при образовании причастий от таких глаголов (стихший – стихнувший).

Образование глагольных форм несовершенного вида

В русском языке есть глаголы, у которых при образовании формы несовершенного вида с суффиксами –ива (-ыва) происходит чередование гласных в корне: разработать – разрабатывать, заболотить – заболачивать, облагородить – облагораживать и др.

Колебания наблюдаются у следующих глаголов: обусловливать – обуславливать, подытоживать – подытаживать, сосредоточивать – сосредотачивать, уполномочивать – уполномачивать. Варианты глаголов с корневым –о воспринимаются как устаревшие, в отличие от форм с –а, более современных, имеющих разговорный оттенок. Сравните: заподозривать – заподазривать, подмороживать – подмораживать, обеспокоивать – обеспокаивать, задобривать – задабривать. Однако некоторые из сохранивших свою литературность глаголы употребляются только с –о: опозоривать, озабочивать, опорочивать, отсрочивать, приурочивать, узаконивать. Употребление их вариантов с –а воспринимается как грубое нарушение нормы. Некоторые пары признаны равноценными: заболочивать – заболачивать, сдобривать – сдабривать, опорожнивать – опоражнивать, унавоживать – униваживать. Для глагола растоможивать более приемлемой формой является глагол с суффиксом -о.

Выбор видо-временных форм глагола

Выбору видо-временных форм глагола надо придавать особое значение, потому что они могут исказить смысл высказывания. Если в предложении глагольные формы не совпадают по виду или по времени, тогда отмечается несоответствие видо-временных форм. Например, Тишину нарушали временами сорвавшиеся с сосен комья снега. Такое соединение глагола несовершенного вида и причастия совершенного вида создает разнобой, следовало употребить причастие того же вида, что и глагол: срывавшиеся. В предложении Волею случая герой повести знакомится с режиссером и получил роль в новом спектакле не совпадают временные формы глаголов (в настоящем и прошедшем времени).

Нередко встречаются неоправданные замены причастий прошедшего времени причастиями настоящего времени, например: Вспоминаю выступления фронтовой концертной бригады, состоящей из артистов нашего драматического театра (следовало состоявшей). В иных случаях вместо формы причастия настоящего времени ошибочно употребляется форма прошедшего времени: Грязь в город несут машины, остановившиеся на обочине (правильно – останавливающиеся).

От глаголов совершенного вида нельзя образовать причастия настоящего времени, однако некоторые авторы пытаются это делать: Откроется выставка, отобразящая становление города, расскажущая о людях, построивших эти замечательные дворцы. От глаголов совершенного вида отобразить и рассказать невозможно образование этих причастий, в таких случаях вместо причастного оборота следует использовать придаточное предложение: …выставка, которая отобразит становление города и расскажет о людях… (или: выставка, на которой будет отображено… и рассказано…).

- Борисова. Стилистика и литературное редактирование

- Прядильникова Н.В. Практическая и функциональная стилистика

источники:

https://infourok.ru/tablica-po-russkomu-yazikuklassifikaciya-oshibok-2280191.html

https://myfilology.ru/168/tipichnye-sluchai-narusheniya-morfologicheskix-norm-pismennoj-rechi-i-zadachi-korrektora-i-redaktora-po-ix-ustraneniyu/

Морфологические нормы и ошибки

Морфологические нормы — это нормы, связанные с правилами употребления частей речи.

Например, все говорящие на русском языке знают, что существительные бывают трех родов.

От рода существительного зависит его связь с прилагательными, причастиями, местоимениями и глаголами прошедшего времени

(Лето жаркое. Лето прошло).

Нарушение морфологических норм возникает тогда, когда в языке есть варианты той или иной формы определенной части речи.

Так, существительное толь имеет два варианта рода — м.р. и ж.р., мужской род этого существительного является нормой, женский род — нарушением нормы (просторечным вариантом). Поэтому предложение Покрыть крышу толью — ошибочно. Нормативный вариант: Покрыть крышу толем.

Для правильного построения речи необходимо знать, какие ошибки морфологии могут встретиться в речи.

Нарушения морфологических норм (примеры морфологических ошибок)

Наиболее характерными нарушениями здесь являются:

Окна закрыты прекрасной тюлью. (Нужно: тюлем — слово тюль — м.р.).

В московских автобусах снова работают кондуктора. (Нужно: кондукторы).

У него сейчас более худшее положение, чем раньше. (Нужно: худшее или более плохое).

Статья интересная по форме и содержанию. (Нужно: Статья интересна по форме и содержанию).

Книга с пятьсот тридцатью двумя иллюстрациями. (Нужно: с пятьюстами).

По обоим сторонам улицы росли деревья. (Нужно: по обеим сторонам).

У обоих брюк нет ремня (Нужно: у тех и других брюк).

Рекорд улучшен на 25,6 секунд. (нужно: на 25,6 секунды)

Двое мальчиков и двое девочек. (Нужно: двое мальчиков и две девочки).

Не удержал мяч вратарь, но добить его было некому. (Нужно: Вратарь не удержал мяч, который некому было добить.)

Никогда не думал, что очучусь тут. (Нужно: смогу очутиться),

Прополоскай горло. (Нужно: прополощи горло).

Перед посещением ветврача животные вычесываются и моются. (Нужно: животных вычесывают и моют).

Софья первая говорит о сумасшествии Чацкого, а фамусовское общество распространило эту сплетню. (Нужно: говорит…. распространяет, сказала …. распространило )

Разгадать кроссворд онлайн и видеокроссворд по речевым ошибкам — здесь

Источник

Морфологические нормы

Что такое морфологические нормы

Для современного общества характерен низкий уровень общей речевой культуры. Это связано с развитием культуры клипового мышления, а также снижением общего уровня грамотности.

Подобные культурные явления приводят к бедности словаря и неумению выразить свою собственную мысль.

Низкий уровень речевой культуры проявляется в таких ошибках, как:

Закономерность ошибок в употреблении слов в разных формах изучается исследователями морфологических норм.

Морфологические нормы — правила, согласно которым происходит образование грамматических норм слов разных частей речи.

Морфологические нормы необходимо соблюдать при склонении и образовании различных форм слов. В правилах заложены основы верного написания и произношения, которые необходимо соблюдать, чтобы не загрязнять русский язык.

Нарушение данных правил приводит к распространенным ошибкам речи, по которым можно сделать вывод о не самом высоком уровне знаний. Чтобы избежать ошибочного суждения о низкой образованности, человек должен соблюдать правила изменения слов по нормам морфологии и изучать различные формы использования частей русского языка.

Виды морфологических норм, стилистические особенности

Виды морфологических норм различаются по частям речи, на которые распространяются их правила:

Каждая из категорий имеет свой набор правил, регулирующих написание и произношение. Лишь некоторые из них могут распространяться на несколько видов или на все сразу.

Стилистические особенности морфологических норм зависят от уровня общения или написания, которое имеет место быть в конкретном случае. В целом, правила морфологических норм распространяются как на письменную, так и на устную речь, но отличия могут присутствовать в разговорных, литературных или письменных формах.

Функции морфологических норм, причины трудностей

Морфологические законы выполняют функцию установления единых форм написания слов в разных вариантах склонения. Некоторые слова имеют несколько форм словообразования, которые тоже подчиняются общим правилам.

Также морфологические нормы нужны для:

Ошибки в морфологических нормах являются одними из самых распространенных ошибок, которые допускают носители русского языка. Причинами трудностей являются:

Самыми частыми ошибками являются неправильное употребление существительных в падежах множественного рода, склонение числительных в разных формах, недочеты в употреблении форм прилагательных.

Морфологические нормы современного русского языка (глагол)

Самостоятельная часть речи, именуемая глаголом, обозначает действие, которое совершает предмет. Глагол может изменяться по числу, роду и лицу — то есть спрягаться. Также он может выражаться в разных формах вида, наклонения, времени и залога

Основными ошибками в морфологии глаголов являются:

Морфологические нормы современного русского языка (имя существительное)

Существительные наравне с глаголами составляют основную массу слов в любом языке. Они относятся к той категории языка, которая в предложениях может выступать в качестве подлежащего, дополнения и именной части сказуемого.

Существительные могут склоняться по роду, числу и падежу, могут быть именами нарицательными и собственными, выражать одушевленные и неодушевленные имена.

Основными морфологическими ошибками имен существительных являются:

Морфологические нормы имен прилагательных

Имена прилагательные также являются самостоятельными частями речи. Они описывают признак предмета или действия, чаще всего играют роль определения, но могут быть и сказуемым.

В русском языке прилагательные изменяются по падежам, числам, родам, а также могут иметь краткую и полную формы.

Морфологические нормы прилагательных имеют следующие правила:

Морфологические нормы причастий

Причастием является отглагольное имя прилагательное, которое имеет свойства как глагола, так и прилагательного. Имеет возможность склоняться по роду, числу и падежу, а также иметь краткую форму.

Морфологические нормы причастий:

Морфологические нормы деепричастий

Мнение лингвистов относительно деепричастия разнится. Некоторые считают его особой формой глагола, другие — самостоятельной частью речи наравне с существительными, глаголами и прилагательными.

Деепричастие, как и причастие, сочетает в себе признаки двух видов частей языка, а именно глагола и наречия.

Данная часть языка не может изменяться по родам, числам и падежам. Имеет краткую и полную форму, совершенный и несовершенный вид.

Нормы морфологии учитывают такие ошибки при употреблении деепричастий:

Нормы употребления местоимений

Местоимения являются самостоятельной частью речи. Они заменяют названия предметов, имена, лица, заменяя существительные, прилагательные и числительные, но при этом продолжают выражать их.

Основными ошибками в морфологии местоимений являются:

Источник

Предложения с морфологическими ошибками

Задание № 7. Типы морфологических ошибок.

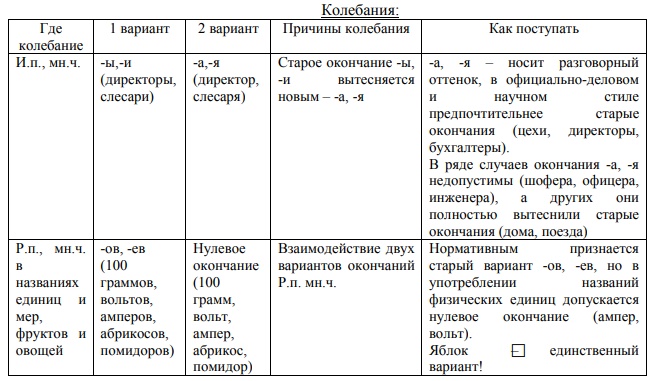

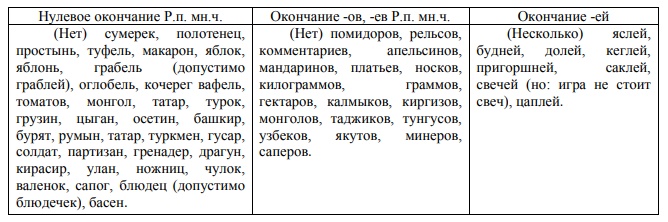

— именительный падеж множественного числа

— родительный падеж множественного числа

Алгоритм выполнения задания № 7:

Имя существительное.

Множественное число существительных.

Именно формы множественного числа существительных часто вызывают затруднения в написании и постановке ударения. Предлагаю таблицу образования множественного числа некоторых существительных.

Данную таблицу можно использовать и при подготовке к заданию № 7.

Родительный падеж множественного числа в названиях национальностей

| казАхи-казахов | армяне-армЯн |

| калмЫки-калмЫков | башкИры-башкИр |

| киргИзы-киргИзов | болгАры-болгАр |

| монгОлы-монгОлов | бурЯты-бурЯт |

| таджИки- таджИков | грузИны-грузИн |

| тунгУсы-тунгУсов | лезгИны-лезгИн |

| узбЕки- узбЕков | осетИны-осетИн |

| хорвАты-хорвАтв | румЫны-румЫн |

| якУты-якУтов | татары-татАр |

| тУрки- тУрок | |

| туркмЕны-туркмЕн | |

| цыгАне-цыгАн |

Родительный падеж множественного числа существительных

Запомните: игра не стоит свеч.

Запомните: снадобий, захолустий, раздумий.

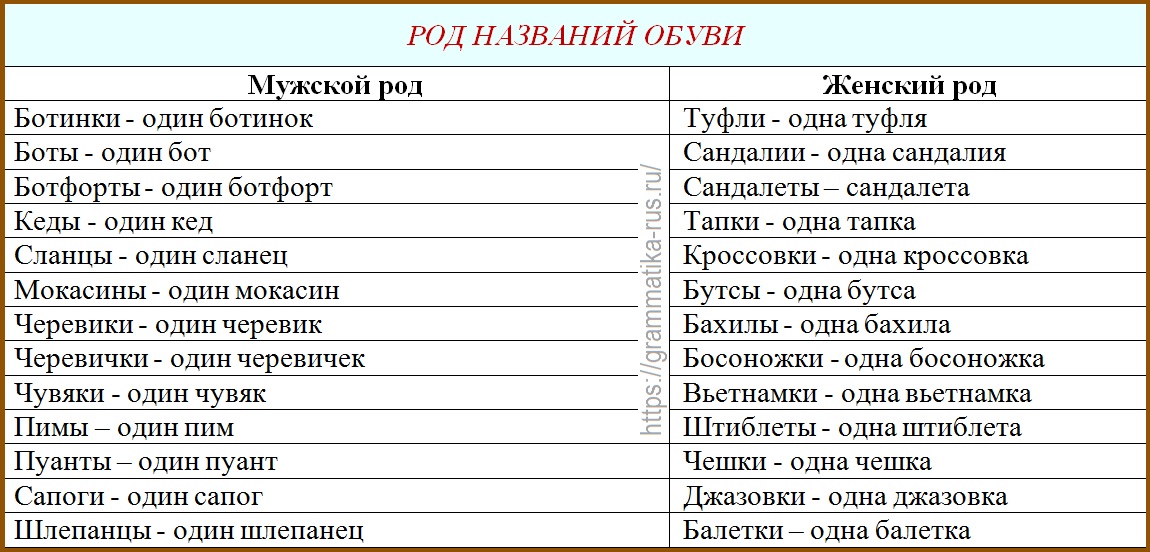

Род несклоняемых существительных

В основном несклоняемые неодушевлённые существительные относятся к среднему роду: метро, какао, меню, такси, эскимо. Иногда — к мужскому: кофе, пенальти, торнадо.

Одушевлённые- в основном к мужскому: атташе, денди, пони, кенгуру. Исключение: цеце-ж.р.

Как определить род?

А) по полу лица или животного: богатый-богатая рантье, старый-старая кенгуру.

Б)по родовому ( общему ) понятию: широкая авеню( улица), вкусная кольраби (капуста), солнечный Тбилиси ( город).

В)по главному слову в сокращённом слове: ГАИ- городская автомобильная инспекция, ВДНХ- выставка достижений народного хозяйства.

Запомните трудные случаи образования форм имён существительных.

Разговор с Пушкиным — под городом Пушкином.

Встретился с Ростовым — живу под Ростовом.

В иноязычных фамилиях окончание в творительном падеже—ОМ: с Дарвином, с Чаплином.

Сравните: педагог вошёл, педагог вошла, молодой инженер чертил, молодая инженер чертила.

Листья( на деревьях)- листы ( железа)

Лоскутья(кусочки разорванной ткани)- лоскуты( остатки ткани)

мехА(шкуры)- мЕхи( кузнечные)

пропуска(документы)- пропуски (уроков)

тормозА( устройство)- тОрмозы( препятствия)

сыновья( дети)- сыны( отчества)

учителЯ(преподаватели)- учИтели( идейные руководители)

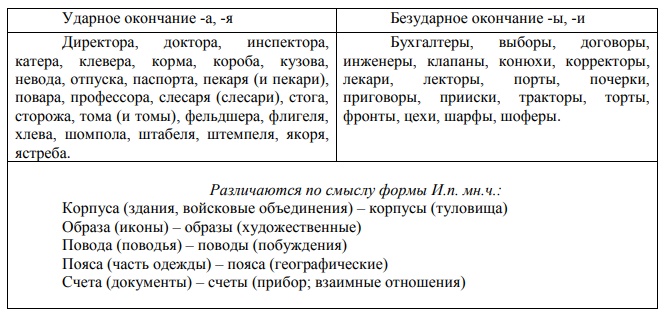

Имя числительное.

Склонение числительных.

Количественные числительные, обозначающие целые числа

Количественные числительные отвечают на вопрос сколько и обозначают количество предметов.

Запомните: такие числительные изменяются по падежам полностью, то есть не только каждое слово, но и каждый корень в сложном слове.

Изменяются следующим образом: числитель — как целое число, знаменатель — как порядковое числительное во множественном числе.

| И.п. | три седьмых |

| Р.п. | трёх седьмых |

| Д.п. | трём седьмым |

| В.п | три седьмых |

| Т.п. | тремя седьмыми |

| П.п. | о трёх седьмых |

Запомните. Что данные числительные в И.п и В.п. имеют начальную форму, а во всех остальных падежах одну форму: сорока, девяноста, ста, полутора, полутораста

Они имеют окончания прилагательных.

Образец:

| И.п. | шестеро |

| Р.п. | шестерых |

| Д.п. | шестерым |

| В.п | шестерых |

| Т.п. | шестерыми |

| П.п. | о шестерых |

Числительное оба имеет формы мужского и женского рода. Запомните их склонение.

| И.п. | оба | обе |

| Р.п. | обоих | обеих |

| Д.п. | обоим | обеим |

| В.п | оба, обоих | обе, обеих |

| Т.п. | обоими | обеими |

| П.п. | об обоих | об обеих |

Это числительные, отвечающие на вопрос какой и обозначающие порядок предметов при счёте. При склонении изменяется только последнее слово.

| И.п. | тысяча пятьсот тридцать второй |

| Р.п. | тысяча пятьсот тридцать второго |

| Д.п. | тысяча пятьсот тридцать второму |

| В.п | тысяча т тридцать второй |

| Т.п. | тысяча пятьсот тридцать вторым |

| П.п. | о тысяча пятьсот тридцать втором |

Трудные случаи образования форм имён числительных

(НЕВЕРНО: До скольки работает? До стольки-то)

НО: обратиться к двадцати пяти тысячам ста студентам.

| И.п. | тысяча | миллион | миллиард |

| Р.п. | тысячи | миллиона | миллиарда |

| Д.п. | тысяче | миллиону | миллиарду |

| В.п. | тысячу | миллион | миллиард |

| Т.п. | тысячей | миллионом | миллиардом |

| П.п. | о тысяче | о миллионе | о миллиарде |

Например: Поздравляю с праздником Восьмое марта.

Собирательные числительные

Собирательные числительные могут использоваться в следующих случаях:

Отдать тридцать пять (чего?) рублей.

О тридцати пяти рублях (о рублях скольких?)

Например: миллион рублей, о миллионе рублей.

Что же делать? Необходимо заменить данное существительное на синоним: двадцать два дня.

При существительных ножницы, щипцы и прочее можно использовать слово штука: двадцать три штуки ножниц.

Ошибки в употреблении собирательных числительных

Образование форм глаголов

затмить, победить, очутиться, убедить, убедиться, родиться, стонать, пронзить, чудить, ощутить и др.

кипеть, выкипеть, вскипеть (о воде),

закатиться ( о круглом предмете)

наступить (о времени)

течь, состояться, удаваться и др.

( «победю», «побежу»). Верно: я смогу победить, мне удастся победить.

выздоровеют, опостылеют, опротивеют

чтить- чтут ( допускается – чтят)

ездить – ездит, ездят

лазить – лазишь, лазим, лазят, лазь

чтить – чту, чтишь, чтит, чтим, чтите, чтят

жечь — жгу, жжём, жжёшь, жжёте, жжёт, жгут

(запомните, что неверно следующее: жгёшь, жгём, жгёт, жгёте)

внимать – внимают (внемлют- поэтич.)

каплют (капает) с крыш ( « падают каплями»)

накапать лекарства («несколько капель»)

лечь- лягу, ляжет, лягут

течь – теку, течёт, текут

беречь- берегу, бережёт, берегут

Исключение: ткать – тку, ткёт, ткут

( то есть нельзя употреблять слова типа: возникнул, проникнул и т.д.!)

В следующих словах более приемлем первый вариант:

гаснуть – гас, гаснул

мёрзнуть – мёрз, мёрзнул

сохнуть – сох, сохнул

тухнуть – тух, тухнул

сесть – сядь, сядьте

резать – режь, режьте

мазать – мажь, мажьте

ехать – поезжай, поезжайте (неверно: езжай, ехай, ехайте).

Но при отрицании : не езди, не ездите.

В следующих глаголах допустимы два варианта форм повелительного наклонения:

не корчи – не корчь

Предпочтительнее: высунь, вставь, выправь, почисть, не порть, не морщь, не корчь, лакомься, уведомь, откупорь, закупорь, выйди, взгляни, положи, беги, не кради.

Запомните!

1 лицо множественного числа повелительного наклонения :

пойти – пойдёмте, пойдём

В разговорной речи неверно употребляют « пошли, пошлите»

( это форма глагола «послать»: пошлите письмо)

Запомните наиболее часто встречающиеся примеры в задании № 7.

| Существительные | Числительные |

| любимые профессора | в двухстах метрах |

| греческих богинь | в полутора часах |

| несколько ножниц | из полутора метров ткани |

| хорошие доктора | пять барышень |

| умелые повара | до тысяча восемьсот двенадцатого года |

| несколько яблок | в обеих руках |

| лежат на шкафу | обоих студентов |

| пять кочерёг | до тысяча девятьсот пятого года |

| пара туфель | шестьюстами учебниками |

| несколько пар туфель | с тремястами бойцами |

| домашняя туфля | о трёхстах участниках |

| несколько полотенец | в трёхстах метрах |

| новые выборы | на триста пятьдесят седьмой странице |

| косвенных падежей | четырьмястами студентами |

| здоровые дёсны | свыше четырёх тысяч метров |

| об аэропорте | в течение тридцати пяти минут |

| уважаемые директора | с пятьюдесятью рублями |

| спелых абрикосов | семьюдесятью процентами |

| несколько мандаринов | почти в ста странах |

| новых полотенец | с семьюстами метрами |

| много облаков | четырьмястами рублями |

| пара ботинок | четырьмястами рублями |

| ряд критериев | пятьюстами тридцатью тремя метрами |

| несколько яблок | в тысяча девятисотом году |

| новых джинсов | две седьмых |

| пачка макарон | более полутораста зрителей |

| сладких помидоров | о полутора часах |

| молодые бухгалтеры | Глаголы |

| пять граммов | быстро выздоровеет |

| пропуска на предприятия | выправь текст |

| согласно графику | мокла под дождём |

| в боку | поезжай побыстрее |

| благодаря решению | поезжай вперёд |

| две пары чулок | поезжайте в город |

| три пары носков | заезжай завтра |

| опытные шофёры | хорошо проповедует |

| пара ботинок | жжёт костёр |

| двух пар ботинок | зажжёт фейерверк |

| согласно тарифу | совсем озяб |

| часовые пояса | оденьтесь теплее |

| среди грузин | одень ребёнка |

| пять блюдец | высохла шапка |

| все возрасты | лягте на пол |

| ряд критериев | лажу по крышам |

| килограмм вафель | разожжёт костёр |

| почерк | прополощи бельё |

| много вишен | попробуем |

| опытные тренеры | пусть попробует |

| килограмм помидоров | попробует торт |

| около двух килограммов | мокла под дождём |

| лучшие парикмахеры | лягте на коврик |

| все возрасты | насмехаться |

| милых барышень | разъезжайтесь |

| современных кухонь | поскользнуться |

| пара варежек | посади дерево |

| модных серёг | надень перчатки |

| несколько сотен | зажжётся огонь |

| почётные титулы | поймать кошку |

| банка сардин | полощет рот |

| нет заморозков | полощет бельё |

| старых басен | клади на место |

| полки для кухонь | жаждет славы |

| новые компьютеры | насквозь промок |

| новый шампунь | помашите отъезжающим |

| дальние деревни | Степени сравнения |

| вместе с детьми | наиболее решительно поступил |

| тонкий тюль | наиболее уместно |

| летних каникул | богатейший выбор |

| без погон | пришёл более поздно |

| варка макарон | чудеснейшим образом |

| песни цыган | товары дешевле |

| взвод солдат | жёстче дерева |

| жареные тетерева | фильм интереснее |