Лексические и морфологические нормы

Лексические нормы— правило выбора слов по значению. Типичные лексические ошибки. Неправильный выбор слова по значению. Употреблять слова нужно в соответствии с тем значением, которое зафиксировано в толковых словарях. Нельзя сказать: он достаточно высокий. Герой Булгакова — явный прототип Христа. Слова являются для говорящего антонимами. Ошибки из-за полисемии слов. Иногда говорящий не учитывает, что слово, употребляемое им, имеет несколько значений. Употребление слов с обобщенным лексическим значение вместо конкретного и наоборот. Неразличение паронимов (родственных слов, часто однокоренных, отвечающих на один вопрос).

«Все собрались в условном месте». Но: все собрались в обусловленном месте. Нарушение лексической сочетаемости (способности слов употребляться друг с другом). Основные ошибки связаны с тем, что говорящий или пишущий не замечает, что объединенные им в словосочетания слова противоречат друг другу по смыслу. Не сочетаются по традиции, по логике, по эмоциям.

Ошибки из-за речевой избыточности. Многословие — употребление слов, не несущих новой информации. Два вида: тавтология (найти находку), плеоназм— употребление в речи логически лишних слов (одет небрежно и неряшливо, 20 рублей денег. Речевая недостаточность (пропуск нужного слова). «Делаем только срочные переломы».«Больные, не посещающие три года больницу, выкладывающие в архив». Неправильное употребление фразеологических оборотов. Опасность буквального понимания фразеологизма. Изменение значения фразеологизма. Расширение состава фразеологизма. Он идет в ногу со своим временем.

Контаминация фразеологизма (смешение фразеологизмов). Эта статья до глубины души меня удивила.

Морфологические нормы —правила использования форм разных частей речи, правила выбора формы слова. Трудные вопросы морфологии. Определение рода имен существительных. Слова, называющие людей, имеют род в зависимости от пола лица, о ком говорится.

Род несклоняемых существительных. Имеют только одну форму. Кенгуру, фламинго. Правила: неодушевленные имена относятся к среднему роду. Исключения: салями, кольраби, пенальти, эйкью, кофе. Одушевленные имена зависят от пола лица, о котором идет речь. Атташе, маэстро, конферансье, леди, мисс, миссис. Определение рода животных. Относятся к мужскому роду.

Определение рода аббревиатур. Определяется по ведущему слову. Исключения: вуз, РОНО, юнеско.

Название СМИ. «Таймс».

Род географических названий. Зависит от родового понятия. Капри — остров.

Род существительных, называющих женщин по профессии. В официально-деловой речи предпочтение отдается формам мужского рода.

Лекция 6.

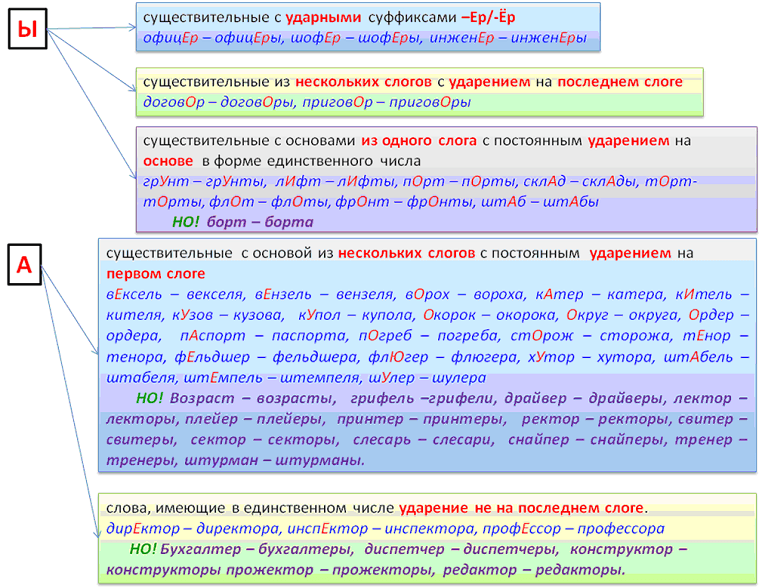

Трудности образования множественного числа в существительных. Форма именительного падежа множественного числа.

В современном русском языке форма именительного падежа множественного числа образуется с помощью окончаний а-я, ы-и, причем при наличии допустимых вариантов (диспозиции) предпочтение отдается форме ы-и. Иногда форма множественного числа служит для различения значений слова.

Окончание родительного падежа множественного числа существительных. Исключения: все названия парных предметов мужского рода имеют нулевое окончание. Названия национальностей: оканчивающиеся на н или р имеют нулевое окончание. Названия воинских групп: если без числительного, окончание нулевое. Единицы измерения: нулевое окончание. Много вольт, ом, рентген.

Склонение нерусских фамилий. В творительном падеже иноязычные фамилии, оканчивающиеся на ин, имеют окончание ом, ем.

Склонение числительных. В порядковых числительных склоняется последнее слово. Количественные числительные.

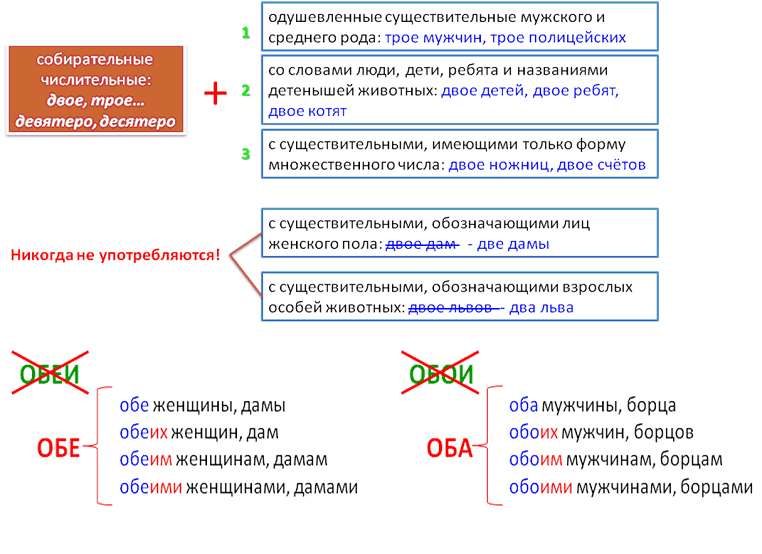

Собирательные числительные можно использовать в определенных случаях: с существительными, называющими людей и не относящимися к женскому роду, с личными местоимениями, с существительными, не имеющими формы единственного числа. Собирательные числительные в сочетании с одушевленными существительными склоняются. Числительные оба-обе. С существительными, не имеющими единственного числа оба-обе не сочетаются.

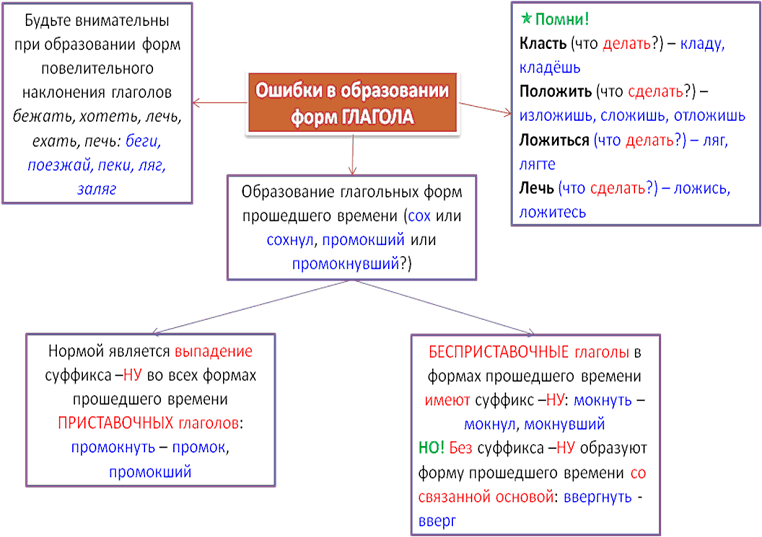

Трудности употребления глаголов. Выздороветь, опротиветь, опостылеть, обезлюдеть. Сохраняют е. «недостаточные» глаголы. От многих глаголов нельзя образовать форму первого лица (чудить, убедить). Некоторые глаголы не имеют формы повелительного наклонения (хотеть, ехать, жаждать). Корень лаг употребляется в глаголах несовершенного вида. Корень лож употребляется в глаголах совершенного вида.

Лекция 7.

Синтаксические нормы. Нормы построения словосочетаний и предложений. Трудные вопросы синтаксиса.

Синтаксические нормы. Согласование сказуемого с подлежащим. При существительных мужского рода, называющих профессию, звание, но относящихся к женщине, сказуемое в книжных стилях ставится в форме мужского рода. При подлежащем, выраженным сложным существительным, сказуемое согласуется со словом, обозначающим более широкое понятие. При подлежащем, выраженным собирательным существительным, в сочетании с родительным падежом множественного числа сказуемое ставится во множественном числе, если действие выполняют одушевленные лица или действие активное. Если одушевленные лица выполняют пассивное действие или действие выполняется предметом, то сказуемое употребляется в единственном числе.

Если подлежащее выражено счетным оборотом (сочетание количественного числительного с существительным в родительном падеже), то согласование происходит так же, как в предыдущем случае. При числительных 2, 3, 4 сказуемое ставится во множественном числе. При составных числительных, оканчивающихся на 1, сказуемое ставится в единственном числе. При словах тысяча, миллион, миллиард сказуемое ставится в единственном числе. При существительных лет, месяцев, минут сказуемое ставится в единственном числе. При подлежащем есть слова все, эти, сказуемое ставится во множественном числе. Если есть слова всего, только, лишь, сказуемое в единственном числе. Если подлежащее выражено сложным существительным, первая часть которого — «пол», сказуемое в единственном числе. Если существительное — определяемое слово, сказуемое во множественном числе.

Если в состав подлежащего входит существительное со значением определенного или неопределенного количества, то сказуемое в единственном числе. При словах много, мало, немного, немало, сказуемое в единственном числе. При сочетании подлежащего с существительным в родительном падеже сказуемое в единственном числе. Сказуемое во множественном числе, если два лица выполняют активное действие. Если один из субъектов выполняет пассивное действие сказуемое в единственном числе.

Трудные случаи управления. Предлоги вопреки, согласно, наперекор управляют дательным падежом. Не следует смешивать конструкции со словами, близкими по значению, но с разным управлением. Упрекать в чем-нибудь, порицать за что-нибудь.

Употребление деепричастных оборотов. Деепричастие обозначает добавочное действие. Может употребляться в определенно-личных и безличных предложениях. Трудности употребления однородных членов.

Нельзя опускать разные предлоги. При двойных союзах однородные члены располагаются так, что один из них располагается при первой части союза, а другой — при второй части союза. Нельзя создавать неправильные пары двойных союзов. Однородные члены с разным управлением не должны иметь при сбе общее зависимое слово.

Функциональные стили современного русского литературного языка. Стиль — понятие историческое, манера письма. В 18 веке учение Ломоносова ввело систему трех штилей. Высокий, нейтральный, низкий. Эта система просуществовала до пушкинской эпохи. В 50 годы 20 века в России появилось новое направление лингвистики — функциональная стилистика. Функциональный стиль — разновидность литературного языка, соответствующая той или иной сфере человеческой деятельности.

Выделяют шесть функциональных стилей: публицистический, научный, художественный, религиозный, разговорный, официально-деловой.

Лекция 8.

Функциональные стили русского языка. В составе современного русского языка выделяют 6 стилей: разговорный, религиозный, научный, художественный, официально-деловой, публицистический. Во взглядах ученых имеются некоторые разногласия. Не всеми учеными в качестве особого стиля признается художественный стиль. Основанием для этого служит многостильность художественных произведений, использования в речи персонажей нелитературных единиц языка (создание речевого портрета).

Лингвисты считают правомерным говорить не о художественном стиле языке, а о языке художественной литературы — разновидности национального языка. Спорным является вопрос об отнесении разговорного стиля к литературному языку. В постсоветский период стилевая система русского языка пополнилась религиозным стилем. Ранее он не функционировал как стиль русского языка, так как в церкви богослужение велось на церковно-славянском языке. В наще время священники вышли за пределы церкви, они выступают перед массовой аудиторией, публикуют книги религиозного содержания, произносят публичные речи.

Язык художественной литературы, основные черты: эмоциональность, образность, эстетичность. Особенности: использование изв средств языка, проявление творческой индивидуальности автора, слова в переносном значении, употребление стилевой лексики, употребление нелитературных слов. Главной отличительной чертой языка художественной литературы является его предназначенность для создания художественного образа. Цель стиля — передать отношение к изображаемому, нарисовать словами картину.

Публицистический стиль. Оценочность, краткость изложения при информативной насыщенности, актуальность, доходчивость изложения. Языковые особенности: употребление публицистических штампов, употребление выразительных, экспрессивных, эмоционально-окрашенных слов, большое количество иностранных слов, широкое использование неологизмов.

Разговорный стиль. Непринужденность, неофициальность, неподготовленность к общению. Зависит от ситуации речи и взаимоотношений собеседников. Стремление к экономии языковых средств. Языковые особенности: употребление разговорных слов и выражений. Образность, преобладание простых коротких предложений.

Научный стиль. Подразделяется на пять подстилей: собственно-научный, учебно-научный, научно-информативный, научно-справочный, научно-популярный. Черты: логическая последовательность изложения, точность изложения, отвлеченность и обобщенность, аргументированность, отсутствие эмоциональностей, не личный характер изложения.

Особенности: наличие терминов, слова в прямом значении, отвлеченные существительные, отглагольные существительные, цифровые обозначения числительных, использование условного языка.

Официально-деловой стиль: законодательный, юридический, административный, дипломатический.

Черты: императивность, точность, стандартизованность. Неличный характер изложения. Фактичность. Наличие терминов.

Морфологические и лексические нормы и их нарушения

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) — это правила использования языковых средств в определённый период развития литературного языка, т. е. правила произношения, правописания, словоупотребления, грамматики.

Норма — это образец единообразного, общепризнанного употребления.

Языковые нормы не придуманы филологами, они отражают определённый этап в развитии литературного языка. Нормы языка нельзя ввести или отменить указом, их невозможно реформировать административным путём. Деятельность ученых-языковедов, изучающих нормы языка, заключается в другом — они выявляют, описывают и кодифицируют языковые нормы, а также разъясняют и пропагандируют их.

К основным источникам языковой нормы относятся:

-произведения современных писателей, продолжающих классические традиции;

— публикации средств массовой информации;

— данные лингвистических исследований.

Характерными чертами языковых норм являются: относительная устойчивость; распространённость; общеупотребительность; общеобязательность;

соответствие употреблению, обычаю и возможностям самого языка. Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и общепонятность. Они защищают его от потока диалектной речи, социальных и профессиональных жаргонов, просторечия. Это позволяет литературному языку выполнять одну из важнейших функций — культурную.

Нормы поддерживаются общественно-речевой практикой (художественной литературой, сценической речью, радиовещанием). Однако в наше время сфера строгого следования нормам языка значительно сузилась, лишь некоторые передачи и периодические издания могут быть использованы как примеры литературно-нормированной речи.

Нормированность речи — это её соответствие литературно-языковым нормам. В литературном языке различают следующие типы норм:

1) нормы письменной и устной форм речи;

2) нормы письменной речи;

3) нормы устной речи.

К нормам, общим для устной и письменной речи, относятся:

Специальными нормами письменной речи являются:

Только к устной речи применимы:

Нормы, общие для устной и письменной речи, касаются языкового содержания и построения текстов.

Орфоэпия — правильное произношение (ср. орфография — правильное написание). Слово орфоэпия имеет два значения: 1) система единых норм произношения в литературном языке; 2) наука (раздел фонетики), занимающаяся нормами произношения, их обоснованием и установлением.

Орфоэпические нормы называют также литературными произносительными нормами, так как они свойственны литературному языку. Литературный язык объединяет всех говорящих по-русски, он нужен для преодоления языковых различий между ними. А это значит, что у него должны быть строгие нормы: не только лексические — нормы употребления слов, не только грамматические, но и нормы орфоэпические. Различия в произношении, как и другие языковые различия, мешают людям при общении.

Нормы произношения определяются фонетической системой языка. В каждом языке действуют свои фонетические законы, по которым произносятся слова. Например, в русском языке ударный звук [о] в безударном положении меняется на [а] (в[о]ду — в[а]да, т[о]чит — т[а]чить); после мягких согласных ударные гласные [о, а, э] меняются на безударный звук [и] ([м’а]со — [м’и]сной, [в’о]л — [в’и]ла, [л’э]з — в[л’и]зать); в конце слов звонкие согласные меняются на глухие (ду[б]ы — ду[п], моро[з]ы — моро[с]). Такая же мена звонких на глухие происходит перед глухими согласными (ру[б]ить — ру[п]ка, сколь[з]ить

сколь[с]ко), а глухие согласные перед звонкими меняются на звонкие (ко[с’ ]ить — ко[з’]ьба, моло[т’]итъ — моло[д’ ]ьба). Изучением этих законов занимается фонетика.

Орфоэпические нормы определяют выбор вариантов произношения, если фонетическая система их допускает. Так, в словах иноязычного происхождения согласный перед буквой е может произноситься как твёрдо, так и мягко, при этом орфоэпическая норма иногда требует твёрдого произношения (например, [дэ]тектив, [тэ]мп), иногда — мягкого (например, [д’э]кларация, [т’э]мперамент, му[з’э]й). Фонетическая система русского языка допускает как сочетание [шн], так и сочетание [ч’н], ср. було[ч’н]ая и було[шн]ая, но орфоэпическая норма предписывает говорить коне[шн]о, а не коне[ч’н]о. Орфоэпия включает также нормы ударения: правильно произносить документ, а не документ, начала, а не начала, звонит, а не звонит, алфавит, а не алфавит.

В основе русского литературного произношения, лежит московское наречие — так сложилось исторически. Если бы столицей русского государства стала не Москва, а, допустим, Новгород или Владимир, то литературной нормой было бы «оканье» (т. е. мы сейчас произносили бы в[о]да, а не в[а]да), а если бы столицей стала Рязань — «яканье» (т. е. говорили бы в [л’а]су, а не в [л’и]су).

Орфоэпические правила предупреждают ошибку в произношении, отсекают недопустимые варианты. Варианты произношения, признаваемые неправильными, нелитературными, могут появляться под влиянием диалектов, городского просторечия или близкородственных языков. На севере России «окают» и «екают»: произносят в[о]да, г[о]в[о]рит, [н’э]су), на юге — «акают» и «якают» (говорят в[а]да, [н’а]су), есть и другие фонетические различия.

Орфоэпическая норма в некоторых случаях допускает варианты произношения. Литературным, правильным считается как произношение е[ж’]у, ви[ж’]ать с мягким долгим звуком [ж’]> так и е [Ж.]у, ви[ж]ать — с твёрдым долгим; правильно и до[ж’]и, и до[жд]и, и ра[ш’]истить и ра[ш’ч’]истить, и [д]верь и [д’]верь, и п[о]эзия и п[а]эзия. Таким образом, в отличие от орфографических норм, предлагающих один вариант и запрещающих другие, орфоэпические нормы допускают варианты, которые либо оцениваются как равноправные, либо один вариант считается желательным, а другой допустимым.

Орфоэпические нормы устанавливаются учёными — специалистами в области фонетики: они учитывают распространённость произносительного варианта и его соответствие законам развития языка.

К лексическим нормам относятся нормы употребления слов и фразеологизмов в свойственном им лексическом значении и нормы сочетания слов и фразеологизмов с другими словами в предложении. Лексические нормы (нормы словоупотребления) определяют правильный выбор слова из ряда других, близких ему по значению или по форме, а также употребление слов в тех значениях, которые они имеют в литературном языке.

Лексические нормы отражаются в толковых словарях, словарях иностранных слов, терминологических словарях и справочниках.

Соблюдение лексических норм — важнейшее условие точности речи и её правильности. Их нарушение приводит к лексическим ошибкам:

неправильный выбор слова (костный тип мышления, проанализировать жизнедеятельность писателей, николаевская агрессия, Россия переживала в те годы много казусов во внутренней и внешней политике), неточный выбор синонима;

нарушение норм лексической сочетаемости (стадо зайцев, под гнётом гуманности, тай ный занавес, закоренелые устои, прошёл все стадии развития человека); противоречие между замыслом говорящего и эмоционально-оценочными оттенками значения слова (Пушкин правильно выбрал дорогу жизни и пошёл по ней, оставляя несмываемые следы. Он внёс непосильный вклад в развитие России);

употребление анахронизмов т. е. исторически несовместимых понятий (Ломоносов поступил в институт, Раскольников учился в вузе);

смешение понятий из разных культур (Ломоносов жил за сотни миль от столицы); неверное употребление фразеологических оборотов (Молодость била из него ключом. Надо вывести его на свежую воду).

Речевая избыточность и речевая недостаточность

Плеоназмы — обороты речи, в которых сочетаются однородные по значению слова, излишние с точки зрения логики: тёмный мрак, снилось во сне, говорить словами.

Нельзя говорить: коллега по работе (коллега — это сотрудник, тот, с кем кто-либо вместе работает); май месяц (и так понятно, что май — это месяц); пернатые птицы (пернатые — синоним птиц); первый дебют (дебют — это первое выступление).

Надо говорить: коллега (сотрудник), май, пернатые (птицы), дебют (первое выступление).

Разновидностью плеоназма является тавтология — повторение одного и того же суждения или определения, но другими словами; неоправданное употребление однокоренных слов, «масло масленое»: Можно спросить вопрос? Всё ближе приближается праздник. Художник изобразил образ. Исправим: Можно задать вопрос? Всё ближе праздник. Художник изобразил героя (создал образ).

В языке художественной литературы, в поэтическом языке тавтология может использоваться как художественный прием повторения, усиливающий выразительность речи: Знать не знаю, ведать не ведаю; На дворе белым-бело; На пороге стоял старый-престарый старик.

Некоторые однокоренные слова потеряли лексическую связь друг с другом: чёрные чернила: белое белье, красная краска.

Речевая недостаточность выражается в пропуске слов, что порождает логическую ошибку: Ха рактер Базарова резко отличается от братьев Кирсановых. (Надо: от характера братьев Кир сановых.) На стенде размещены лучшие работники. (Надо: фотографии лучших работников.)

Паронимы — слова, близкие по звучанию, но разные по значению: телефонный абонент — концертный абонемент, эффектный наряд — эффективный приём, жёсткий диван — жестокий бой, чувствительный человек — чувственный взгляд, представить доклад — предоставить °>тпуск, скрытный юноша — скрытый смысл, понятный учебник — понятливый ученик.

Многие смешивают однокоренные глаголы одеть (одевать) и надеть (надевать). Одеть можно кого-то, надеть — что-то (на что-то):

Одевать капризного ребёнка довольно сложно; В холода надеваю на него комбинезон; Девочка одела куклу; Оденься (одень себя) красиво и т. п.

Часто речевые ошибки происходят из-за того, что словосочетания строятся неверно, состоят из слов, не сочетающихся друг с другом:

Благодаря неосторожному обращению с огнём, лес выгорел. (Надо: Из-за неосторожного обращения с огнём лес выгорел.)

Большое значение в наше время играет бережное отношение к природе. (Надо: Большое значение в наше время имеет бережное отношение к природе.)

Некоторые болельщики вели себя достаточно грубо. (Надо: Некоторые болельщики вели себя довольно грубо.)

Морфологические нормы касаются правильного выбора и употребления форм слов.

Словообразовательные нормы определяют порядок соединения частей слова, образования новых слов.

Словообразовательной ошибкой является употребление несуществующих производных слов вместо уже существующих слов с другим суффиксом или приставкой, например: вписывание характера, продажничество, беспросвет, произведения писателя отличаются глубизной и правдивостью.

Морфологические нормы требуют правильного образования грамматических форм слов разных частей речи (форм рода, числа, кратких форм и степеней сравнения прилагательных и др.). Типичным нарушением морфологических норм является употребление слова в несуществующей или несоответствующей контексту словоизменительной форме (проанализированный образ, царящиеся порядки, победа над фашизмами, назвал Плюшкина прорехом). Морфологическая ошибка допущена и в таких словосочетаниях: железнодорожная рельса, импортная шампунь, заказной бандероль, лакированный туфель. В них неправильно оформлен род имён существительных.

Употребление форм имён существительных

1) Запомните правильные формы имён существительных во множественном числе родитель-

— абрикосов, апельсинов, мандаринов, помидоров, баклажанов (но яблок);

— гектаров, граммов, килограммов (формы без окончания — разговорные);

— носков, но чулок, ботинок, сапог;

— таджиков, чеченцев, казахов (но туркмен, турок, татар, башкир, грузин, армян, молдаван, цыган);

— рельсов, верховьев, кеглей, устьев, джинсов, консервов, брелоков, бюллетеней, яслей, гуслей (но солдат, партизан, гусар, валенок, вафель, грабель, макарон, полотенец).

2) В склонении некоторых существительных 1-го склонения есть два варианта — с ь и без

него: много вишен, басен, спален, но барышень, графинь, кухонь, простынь (есть и форма простынёй), тихонь, яблонь.

3) Встречаются сложности и в образовании множественного числа отдельных существитель-

ных. Например, шофёр — шофёры, а от слова профессор — профессора.

— с окончаниями -ы(-и): возрасты, выборы, гербы, лекторы, офицеры, порты, почерки;

— с окончаниями -а(-я): векселя, доктора, директора, катера, округа, ордера, отпуска, повара, профессора, сторожа.

4) Формы некоторых существительных различаются по значению:

— пропуски занятий, но пропуска на завод;

— взаимные счёты, но проверить счета;

— пышные хлебы, но уродившиеся хлеба;

— звуковые тоны, но цветовые тона.

5) Важной морфологической характеристикой имён существительных является категория ро-

да. Есть слова, род которых часто определяется неверно. Надо помнить, что кроме мужского, женского и среднего рода в русском языке существует ещё общий род. Запомните:

— рельс, толь, тюль, шампунь, рояль, кед, кофе, табель — слова мужского рода; но та бель о рангах — ж.р. (устаревшее);

— плацкарта (пе плацкарт!), туфля, тапка, манжета — слова женского рода;

— яблоко, повидло — среднего рода;

— задира, тихоня, засоня, забияка, неженка, неряха, невежа, невежда, лакомка и т. п. — общего рода.

Род географических названий совпадает с родом определяемого слова: город Сочи (м.р.), река Ориноко (ж.р.), озеро Лох-Несс (ср.р.). Род несклоняемых названий животных и птиц — мужской: кенгуру, пони, шимпанзе, какаду, марабу, но можно сказать и так: Кенгуру несла в сумке кенгурёнка; Пони кормила своего жеребёнка.

Род составных слов обычно определяется по первому слову: роман-газета, театр-студия, ди ван-кровать — м.р., кресло-кровать, кафе-бар — ср.р. В аббревиатурах — по опорному слову: РФ (Российская Федерация) — ж.р., МГУ (Московский государственный университет) — м.р., УВД (Управление внутренних дел) — ср.р. Однако слово вуз (высшее учебное заведение) со временем стало восприниматься как самостоятельное слово мужского рода и даже пишется строчными буквами.

Употребление форм имён прилагательных

1) Нельзя употреблять полную форму прилагательного, имеющего зависимое слово, в качестве сказуемого: Далеко не все пешеходы знакомые с правилами дорожного движения. (Надо: Далеко не все пешеходы знакомы с правилами дорожного движения.)

2) Нельзя смешивать простые и составные формы сравнительной и превосходной степени прилагательных: Эта гимнастка более лучше выполнила комбинацию прыжков. (Надо: Эта гимнастка лучше (более хорошо) выполнила комбинацию прыжков.)

Употребление форм имён числительных

1) Часто неправильно строят формы составных порядковых числительных, особенно обозначающих большие числа. В таких числительных склоняется только последняя часть, например: к две тысячи третьему году, до две тысячи двадцать второго года.

2) При склонении сложных (двести, шестьсот и т. д.) и составных (триста двадцать семь, девятьсот сорок один и т. д.) количественных числительных изменяется каждая часть. Например: 459 — (сколькими?) четырьмя/стами// пятью/десятью// девятью.

3) Собирательные числительные употребляются со словами, обозначающими лиц мужского

пола (в том числе с прилагательными, перешедшими в существительные) и детёнышей животных (пятеро друзей, двое постовых, семеро козлят); с личными местоимениями (Их оставалось только трое. ), с отдельными словами, объединёнными понятием «человек»: люди, дети, ребята (трое людей, четверо детей, шестеро ребят), с существительными, не имеющими формы единственного числа (двое санок, очков и т. п.).

Употребление форм местоимений

1) Местоимение кто употребляется только с формой единственного числа. Нельзя говорить:

Те, кто вовремя не пришли, не будут допущены к экзамену. Надо говорить: Те, кто вовремя не пришёл, не будут допущены к экзамену.

2) Местоимения 3-го лица заменяют ближайшее к ним существительное.

Нельзя говорить: Эта роль особенно удалась молодой актрисе, которая не многим была по плечу.

Надо говорить: Особенно удалась молодой актрисе роль, которая не многим была по плечу. См. также раздел «Местоимение».

Употребление форм глаголов

1) Возвратные формы образуются не от всех глаголов.

Нельзя говорить: Я собираюсь стираться. Дети играются. Надо говорить: Я собираюсь стирать. Дети играют.

2) У глагола класть нет форм с приставками. У глагола положить нет бесприставочных форм.

Надо говорить: Я кладу. Я положу.

3) Делают ошибки в формах повелительного наклонения некоторых глаголов. Надо гово-

рить: Вы положите (а не положьте); Поезжай следующим автобусом (а не ехай и не едь).

4) Некоторые глаголы лишены отдельных форм. Например, глагол победить не имеет формы

1-го лица единственного числа будущего времени, поэтому надо подбирать лексические синонимы: Я одержу победу. Или: Я стану победителем.

5) Ошибкой является несоответствие видо-временных форм глаголов.

Нельзя говорить: Когда цирковые животные становятся старыми, их отдавали в зоопарк. Надо говорить: Когда цирковые животные становятся старыми, их отдают в зоопарк.

Употребление форм причастий

1) Нельзя смешивать возвратные и невозвратные причастия:

Нельзя говорить: Люди, старающие все делать как следует, вызывают уважение. Надо говорить: Люди, старающиеся все делать как следует, вызывают уважение.

2) Глаголы совершенного вида не образуют причастий настоящего времени.

Нельзя говорить: Трудно найти человека, не прочищающего ни одной книги. Надо говорить: Трудно найти человека, не прочитавшего ни одной книги.

Нельзя говорить: Разрезал буханку напополам. Дверь открывается вовнутрь. Навряд ли я смогу всё запомнить.

Надо говорить: Разрезал буханку пополам. Дверь открывается внутрь. Вряд ли я смогу всё запомнить.

Синтаксические нормы требуют правильного построения основных синтаксических единиц — словосочетаний и предложений. Эти нормы включают правила согласования слов, соотнесения частей предложения с помощью грамматических форм слов. Нарушение синтаксических норм есть в следующих примерах: читая ее, возникает вопрос; поэме характерен синтез лирического и эпического начал; выйдя замуж за его брата, никто из детей не родился живым.

Управление — это вид подчинительной связи, при которой зависимое слово ставится в определённом падеже.

Например, в предложении Разрешите поздравить и выразить вам свою признательность сделана ошибка в управлении в предложении с однородными членами. Первое сказуемое не согласуется с дополнением вам. Правильно так: Разрешите поздравить (кого?) вас и выразить (кому?) вам свою признательность.

Несогласованность часто наблюдается в предложениях с причастными оборотами: С некоторыми словосочетаниями, приведённых в упражнении, надо было составить предложения.

Правильно так: С некоторыми словосочетаниями (какими?), приведенными в упражнении, надо было составить предложения.

Запомните нормы управления:

заслуживать чего-либо — заслужить что-либо;

превосходство, преимущество над чем(кем)-либо;

упрекать в чём-либо — осуждать за что-либо;

удивлён чем-либо — удивляться чему-либо;

уделить внимание чему-либо — обратить внимание на что-либо;

озабочен (озабоченность) чем-либо — заботиться (забота) о чем-либо;

обрадован чем-либо — обрадоваться чему-либо;

беспокоиться о чём(ком)-либо — тревожиться за что(кого)-либо;

свойственный чему-либо — характерный для чего-либо;

отзыв о чём-либо — рецензия на что-либо;

оплатить что-либо — заплатить за что-либо;

вера в победу — уверенность в победе.

Предлоги благодаря, согласно, вопреки требуют дательного падежа: Поезд отправился в рейс согласно расписанию. Согласно договору исполнителем должны быть выполнены следующие виды работ. Он действовал вопреки предписанию.

Запомните формы существительных с предлогом по:

По истечении депутатского срока назначаются новые выборы.

По окончании передачи смотрите рекламу.

Работы начинаются сразу по заключении договора.

По приезде сдайте отчёт о командировке.

Скучаю по вас (‘допустимо: по вам).

Употребление предложений с однородными членами

а) Ошибочно употребление в качестве однородных членов полной и краткой форм прилагательного: Деревья высокие и стройны.

Надо говорить: Деревья высоки и стройны (высокие и стройные).

б) Ошибочно употребление в качестве однородных членов существительного и инфинитива: Прошу тишины и выслушать меня.

Надо говорить: Прошу тишины и внимания.

Употребление двойных союзов при однородных членах

Ошибочно строить неправильные пары сопоставительных союзов: В это лето я не только планирую сдать экзамены в школе, но и поступить в вуз.

Надо говорить: В это лето я планирую не только сдать экзамены в школе, но и поступить в вуз.

Употребление деепричастных оборотов

Деепричастные обороты не употребляются:

а) в безличных предложениях: Заглянув в тёмную комнату, мне стало почему-то страшно. Правильно: Заглянув в тёмную комнату, я почему-то испугался.

б) в страдательных конструкциях: Анализируя стихотворный текст, мной был неверно определён размер.

Правильно: Анализируя стихотворный текст, я неверно определил размер.

Действия, выраженные глаголом-сказуемым и относящимся к нему деепричастием, должны относиться к одному лицу или предмету. Ошибка: Поднявшись по крутому склону горы, перед нами открылся великолепный вид на море.

Правильно: Когда мы поднялись по крутому склону горы, перед нами открылся великолепный вид на море.

Употребление сложноподчинённых предложений

а) Ошибочно одновременно использовать в сложноподчинённом предложении синонимичные союзы: В этом году наша команда подготовилась к соревнования лучше, чем нежели в прошлом.

Правильно: В этом году наша команда подготовилась к соревнования лучше, чем (‘или нежели) в прошлом.

б) При последовательном подчинении следует избегать повторения одинаковых союзов, если это не оправдано стилистически: Дай мне солонку, которая находится в буфете, который стоит на кухне.

Правильно: Дай мне солонку, которая находится в буфете, что стоит на кухне.

в) Определительное придаточное с союзным словом который не должно отрываться от определяемого слова в главном предложении:

Из путешествий по разным странам, которые он совершал на автомобиле, он всегда привозил сувениры.

Правильно: Из путешествий, которые он совершал на автомобиле по разным странам, он всегда привозил сувениры.

Стилистические нормы касаются использования языковых средств, присущих тем или иным функциональным стилям.

1. Недопустимо смешение стилей (если оно не оправдано художественной задачей): Летом мы проживали у бабушки в деревне.

Правильно: Летом мы жили у бабушки в деревне.

2. Недопустимо неоправданное употребление просторечной, сниженной, грубой лексики: По няв, что Веру ему не догнать, Печорин упал на землю и заревел.

Правильно: Поняв, что Веру ему не догнать, Печорин упал на землю и зарыдал.

3. Недопустимо смешение лексики разных исторических эпох: Зарплата у чиновника Баш-мачкина была маленькой.

Правильно: Жалованье у чиновника Башмачкина было маленьким. (Или: Чиновник Ваш-мачкин был беден.)

Морфологические нормы и ошибки

Морфологические нормы — это нормы, связанные с правилами употребления частей речи.

Например, все говорящие на русском языке знают, что существительные бывают трех родов.

От рода существительного зависит его связь с прилагательными, причастиями, местоимениями и глаголами прошедшего времени

(Лето жаркое. Лето прошло).

Нарушение морфологических норм возникает тогда, когда в языке есть варианты той или иной формы определенной части речи.

Так, существительное толь имеет два варианта рода — м.р. и ж.р., мужской род этого существительного является нормой, женский род — нарушением нормы (просторечным вариантом). Поэтому предложение Покрыть крышу толью — ошибочно. Нормативный вариант: Покрыть крышу толем.

Для правильного построения речи необходимо знать, какие ошибки морфологии могут встретиться в речи.

Нарушения морфологических норм (примеры морфологических ошибок)

Наиболее характерными нарушениями здесь являются:

- Неверное употребление рода несклоняемого существительного или существительного, испытывающего колебания в роде:

Окна закрыты прекрасной тюлью. (Нужно: тюлем — слово тюль — м.р.).

- Неверный выбор варианта падежного окончания имени существительного:

В московских автобусах снова работают кондуктора. (Нужно: кондукторы).

- Неверная форма сравнительной или превосходной степени сравненияприлагательных- контаминация простой и сложной форм сравнения:

У него сейчас более худшее положение, чем раньше. (Нужно: худшее или более плохое).

- Неверный выбор полной или краткой формы прилагательных в функции сказуемого:

Статья интересная по форме и содержанию. (Нужно: Статья интересна по форме и содержанию).

- Неверное склонение сложных и составных числительных:

Книга с пятьсот тридцатью двумя иллюстрациями. (Нужно: с пятьюстами).

- Неверное употребление числительных оба- обе:

По обоим сторонам улицы росли деревья. (Нужно: по обеим сторонам).

- Неверное сочетание числительного оба с существительными, имеющими только формы множественного числа:

У обоих брюк нет ремня (Нужно: у тех и других брюк).

- Неверное сочетание дробного числительного и с существительным:

Рекорд улучшен на 25,6 секунд. (нужно: на 25,6 секунды)

- Неверное употребление собирательных числительных:

Двое мальчиков и двое девочек. (Нужно: двое мальчиков и две девочки).

- Неверное употребление форм личного местоимения, создающее двусмысленность:

Не удержал мяч вратарь, но добить его было некому. (Нужно: Вратарь не удержал мяч, который некому было добить.)

- Неверное употребление формы «недостаточного» глагола:

Никогда не думал, что очучусь тут. (Нужно: смогу очутиться),

- Неверный выбор формы «изобилующего» глагола:

Прополоскай горло. (Нужно: прополощи горло).

Перед посещением ветврача животные вычесываются и моются. (Нужно: животных вычесывают и моют).

- Несоблюдение единства видо-временных форм глагола:

Софья первая говорит о сумасшествии Чацкого, а фамусовское общество распространило эту сплетню. (Нужно: говорит…. распространяет, сказала …. распространило )

Разгадать кроссворд онлайн и видеокроссворд по речевым ошибкам — здесь

Вам понравилось? Не скрывайте от мира свою радость — поделитесь

источники:

http://www.sites.google.com/site/vdovenkoev2012/podgotovka-k-ege/teoria/azykovye-normy

http://velikayakultura.ru/kultura-rechi-russkiy-yazyk/morphologicheskie-normy-morphologicheskie-oshibki

Лексические и морфологические нормы

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) — это правила использования языковых средств в определённый период развития литературного языка, т. е. правила произношения, правописания, словоупотребления, грамматики.

Норма — это образец единообразного, общепризнанного употребления.

Языковые нормы не придуманы филологами, они отражают определённый этап в развитии литературного языка. Нормы языка нельзя ввести или отменить указом, их невозможно реформировать административным путём. Деятельность ученых-языковедов, изучающих нормы языка, заключается в другом — они выявляют, описывают и кодифицируют языковые нормы, а также разъясняют и пропагандируют их.

К основным источникам языковой нормы относятся:

-произведения современных писателей, продолжающих классические традиции;

— публикации средств массовой информации;

— данные лингвистических исследований.

Характерными чертами языковых норм являются: относительная устойчивость; распространённость; общеупотребительность; общеобязательность;

соответствие употреблению, обычаю и возможностям самого языка. Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и общепонятность. Они защищают его от потока диалектной речи, социальных и профессиональных жаргонов, просторечия. Это позволяет литературному языку выполнять одну из важнейших функций — культурную.

Нормы поддерживаются общественно-речевой практикой (художественной литературой, сценической речью, радиовещанием). Однако в наше время сфера строгого следования нормам языка значительно сузилась, лишь некоторые передачи и периодические издания могут быть использованы как примеры литературно-нормированной речи.

Нормированность речи — это её соответствие литературно-языковым нормам. В литературном языке различают следующие типы норм:

1) нормы письменной и устной форм речи;

2) нормы письменной речи;

3) нормы устной речи.

К нормам, общим для устной и письменной речи, относятся:

Специальными нормами письменной речи являются:

Только к устной речи применимы:

Нормы, общие для устной и письменной речи, касаются языкового содержания и построения текстов.

Орфоэпия — правильное произношение (ср. орфография — правильное написание). Слово орфоэпия имеет два значения: 1) система единых норм произношения в литературном языке; 2) наука (раздел фонетики), занимающаяся нормами произношения, их обоснованием и установлением.

Орфоэпические нормы называют также литературными произносительными нормами, так как они свойственны литературному языку. Литературный язык объединяет всех говорящих по-русски, он нужен для преодоления языковых различий между ними. А это значит, что у него должны быть строгие нормы: не только лексические — нормы употребления слов, не только грамматические, но и нормы орфоэпические. Различия в произношении, как и другие языковые различия, мешают людям при общении.

Нормы произношения определяются фонетической системой языка. В каждом языке действуют свои фонетические законы, по которым произносятся слова. Например, в русском языке ударный звук [о] в безударном положении меняется на [а] (в[о]ду — в[а]да, т[о]чит — т[а]чить); после мягких согласных ударные гласные [о, а, э] меняются на безударный звук [и] ([м’а]со — [м’и]сной, [в’о]л — [в’и]ла, [л’э]з — в[л’и]зать); в конце слов звонкие согласные меняются на глухие (ду[б]ы — ду[п], моро[з]ы — моро[с]). Такая же мена звонких на глухие происходит перед глухими согласными (ру[б]ить — ру[п]ка, сколь[з]ить

сколь[с]ко), а глухие согласные перед звонкими меняются на звонкие (ко[с’ ]ить — ко[з’]ьба, моло[т’]итъ — моло[д’ ]ьба). Изучением этих законов занимается фонетика.

Орфоэпические нормы определяют выбор вариантов произношения, если фонетическая система их допускает. Так, в словах иноязычного происхождения согласный перед буквой е может произноситься как твёрдо, так и мягко, при этом орфоэпическая норма иногда требует твёрдого произношения (например, [дэ]тектив, [тэ]мп), иногда — мягкого (например, [д’э]кларация, [т’э]мперамент, му[з’э]й). Фонетическая система русского языка допускает как сочетание [шн], так и сочетание [ч’н], ср. було[ч’н]ая и було[шн]ая, но орфоэпическая норма предписывает говорить коне[шн]о, а не коне[ч’н]о. Орфоэпия включает также нормы ударения: правильно произносить документ, а не документ, начала, а не начала, звонит, а не звонит, алфавит, а не алфавит.

В основе русского литературного произношения, лежит московское наречие — так сложилось исторически. Если бы столицей русского государства стала не Москва, а, допустим, Новгород или Владимир, то литературной нормой было бы «оканье» (т. е. мы сейчас произносили бы в[о]да, а не в[а]да), а если бы столицей стала Рязань — «яканье» (т. е. говорили бы в [л’а]су, а не в [л’и]су).

Орфоэпические правила предупреждают ошибку в произношении, отсекают недопустимые варианты. Варианты произношения, признаваемые неправильными, нелитературными, могут появляться под влиянием диалектов, городского просторечия или близкородственных языков. На севере России «окают» и «екают»: произносят в[о]да, г[о]в[о]рит, [н’э]су), на юге — «акают» и «якают» (говорят в[а]да, [н’а]су), есть и другие фонетические различия.

Орфоэпическая норма в некоторых случаях допускает варианты произношения. Литературным, правильным считается как произношение е[ж’]у, ви[ж’]ать с мягким долгим звуком [ж’]> так и е [Ж.]у, ви[ж]ать — с твёрдым долгим; правильно и до[ж’]и, и до[жд]и, и ра[ш’]истить и ра[ш’ч’]истить, и [д]верь и [д’]верь, и п[о]эзия и п[а]эзия. Таким образом, в отличие от орфографических норм, предлагающих один вариант и запрещающих другие, орфоэпические нормы допускают варианты, которые либо оцениваются как равноправные, либо один вариант считается желательным, а другой допустимым.

Орфоэпические нормы устанавливаются учёными — специалистами в области фонетики: они учитывают распространённость произносительного варианта и его соответствие законам развития языка.

К лексическим нормам относятся нормы употребления слов и фразеологизмов в свойственном им лексическом значении и нормы сочетания слов и фразеологизмов с другими словами в предложении. Лексические нормы (нормы словоупотребления) определяют правильный выбор слова из ряда других, близких ему по значению или по форме, а также употребление слов в тех значениях, которые они имеют в литературном языке.

Лексические нормы отражаются в толковых словарях, словарях иностранных слов, терминологических словарях и справочниках.

Соблюдение лексических норм — важнейшее условие точности речи и её правильности. Их нарушение приводит к лексическим ошибкам:

неправильный выбор слова (костный тип мышления, проанализировать жизнедеятельность писателей, николаевская агрессия, Россия переживала в те годы много казусов во внутренней и внешней политике), неточный выбор синонима;

нарушение норм лексической сочетаемости (стадо зайцев, под гнётом гуманности, тай ный занавес, закоренелые устои, прошёл все стадии развития человека); противоречие между замыслом говорящего и эмоционально-оценочными оттенками значения слова (Пушкин правильно выбрал дорогу жизни и пошёл по ней, оставляя несмываемые следы. Он внёс непосильный вклад в развитие России);

употребление анахронизмов т. е. исторически несовместимых понятий (Ломоносов поступил в институт, Раскольников учился в вузе);

смешение понятий из разных культур (Ломоносов жил за сотни миль от столицы); неверное употребление фразеологических оборотов (Молодость била из него ключом. Надо вывести его на свежую воду).

Речевая избыточность и речевая недостаточность

Плеоназмы — обороты речи, в которых сочетаются однородные по значению слова, излишние с точки зрения логики: тёмный мрак, снилось во сне, говорить словами.

Нельзя говорить: коллега по работе (коллега — это сотрудник, тот, с кем кто-либо вместе работает); май месяц (и так понятно, что май — это месяц); пернатые птицы (пернатые — синоним птиц); первый дебют (дебют — это первое выступление).

Надо говорить: коллега (сотрудник), май, пернатые (птицы), дебют (первое выступление).

Разновидностью плеоназма является тавтология — повторение одного и того же суждения или определения, но другими словами; неоправданное употребление однокоренных слов, «масло масленое»: Можно спросить вопрос? Всё ближе приближается праздник. Художник изобразил образ. Исправим: Можно задать вопрос? Всё ближе праздник. Художник изобразил героя (создал образ).

В языке художественной литературы, в поэтическом языке тавтология может использоваться как художественный прием повторения, усиливающий выразительность речи: Знать не знаю, ведать не ведаю; На дворе белым-бело; На пороге стоял старый-престарый старик.

Некоторые однокоренные слова потеряли лексическую связь друг с другом: чёрные чернила: белое белье, красная краска.

Речевая недостаточность выражается в пропуске слов, что порождает логическую ошибку: Ха рактер Базарова резко отличается от братьев Кирсановых. (Надо: от характера братьев Кир сановых.) На стенде размещены лучшие работники. (Надо: фотографии лучших работников.)

Паронимы — слова, близкие по звучанию, но разные по значению: телефонный абонент — концертный абонемент, эффектный наряд — эффективный приём, жёсткий диван — жестокий бой, чувствительный человек — чувственный взгляд, представить доклад — предоставить °>тпуск, скрытный юноша — скрытый смысл, понятный учебник — понятливый ученик.

Многие смешивают однокоренные глаголы одеть (одевать) и надеть (надевать). Одеть можно кого-то, надеть — что-то (на что-то):

Одевать капризного ребёнка довольно сложно; В холода надеваю на него комбинезон; Девочка одела куклу; Оденься (одень себя) красиво и т. п.

Часто речевые ошибки происходят из-за того, что словосочетания строятся неверно, состоят из слов, не сочетающихся друг с другом:

Благодаря неосторожному обращению с огнём, лес выгорел. (Надо: Из-за неосторожного обращения с огнём лес выгорел.)

Большое значение в наше время играет бережное отношение к природе. (Надо: Большое значение в наше время имеет бережное отношение к природе.)

Некоторые болельщики вели себя достаточно грубо. (Надо: Некоторые болельщики вели себя довольно грубо.)

Морфологические нормы касаются правильного выбора и употребления форм слов.

Словообразовательные нормы определяют порядок соединения частей слова, образования новых слов.

Словообразовательной ошибкой является употребление несуществующих производных слов вместо уже существующих слов с другим суффиксом или приставкой, например: вписывание характера, продажничество, беспросвет, произведения писателя отличаются глубизной и правдивостью.

Морфологические нормы требуют правильного образования грамматических форм слов разных частей речи (форм рода, числа, кратких форм и степеней сравнения прилагательных и др.). Типичным нарушением морфологических норм является употребление слова в несуществующей или несоответствующей контексту словоизменительной форме (проанализированный образ, царящиеся порядки, победа над фашизмами, назвал Плюшкина прорехом). Морфологическая ошибка допущена и в таких словосочетаниях: железнодорожная рельса, импортная шампунь, заказной бандероль, лакированный туфель. В них неправильно оформлен род имён существительных.

Употребление форм имён существительных

1) Запомните правильные формы имён существительных во множественном числе родитель-

— абрикосов, апельсинов, мандаринов, помидоров, баклажанов (но яблок);

— гектаров, граммов, килограммов (формы без окончания — разговорные);

— носков, но чулок, ботинок, сапог;

— таджиков, чеченцев, казахов (но туркмен, турок, татар, башкир, грузин, армян, молдаван, цыган);

— рельсов, верховьев, кеглей, устьев, джинсов, консервов, брелоков, бюллетеней, яслей, гуслей (но солдат, партизан, гусар, валенок, вафель, грабель, макарон, полотенец).

2) В склонении некоторых существительных 1-го склонения есть два варианта — с ь и без

него: много вишен, басен, спален, но барышень, графинь, кухонь, простынь (есть и форма простынёй), тихонь, яблонь.

3) Встречаются сложности и в образовании множественного числа отдельных существитель-

ных. Например, шофёр — шофёры, а от слова профессор — профессора.

— с окончаниями -ы(-и): возрасты, выборы, гербы, лекторы, офицеры, порты, почерки;

— с окончаниями -а(-я): векселя, доктора, директора, катера, округа, ордера, отпуска, повара, профессора, сторожа.

4) Формы некоторых существительных различаются по значению:

— пропуски занятий, но пропуска на завод;

— взаимные счёты, но проверить счета;

— пышные хлебы, но уродившиеся хлеба;

— звуковые тоны, но цветовые тона.

5) Важной морфологической характеристикой имён существительных является категория ро-

да. Есть слова, род которых часто определяется неверно. Надо помнить, что кроме мужского, женского и среднего рода в русском языке существует ещё общий род. Запомните:

— рельс, толь, тюль, шампунь, рояль, кед, кофе, табель — слова мужского рода; но та бель о рангах — ж.р. (устаревшее);

— плацкарта (пе плацкарт!), туфля, тапка, манжета — слова женского рода;

— яблоко, повидло — среднего рода;

— задира, тихоня, засоня, забияка, неженка, неряха, невежа, невежда, лакомка и т. п. — общего рода.

Род географических названий совпадает с родом определяемого слова: город Сочи (м.р.), река Ориноко (ж.р.), озеро Лох-Несс (ср.р.). Род несклоняемых названий животных и птиц — мужской: кенгуру, пони, шимпанзе, какаду, марабу, но можно сказать и так: Кенгуру несла в сумке кенгурёнка; Пони кормила своего жеребёнка.

Род составных слов обычно определяется по первому слову: роман-газета, театр-студия, ди ван-кровать — м.р., кресло-кровать, кафе-бар — ср.р. В аббревиатурах — по опорному слову: РФ (Российская Федерация) — ж.р., МГУ (Московский государственный университет) — м.р., УВД (Управление внутренних дел) — ср.р. Однако слово вуз (высшее учебное заведение) со временем стало восприниматься как самостоятельное слово мужского рода и даже пишется строчными буквами.

Употребление форм имён прилагательных

1) Нельзя употреблять полную форму прилагательного, имеющего зависимое слово, в качестве сказуемого: Далеко не все пешеходы знакомые с правилами дорожного движения. (Надо: Далеко не все пешеходы знакомы с правилами дорожного движения.)

2) Нельзя смешивать простые и составные формы сравнительной и превосходной степени прилагательных: Эта гимнастка более лучше выполнила комбинацию прыжков. (Надо: Эта гимнастка лучше (более хорошо) выполнила комбинацию прыжков.)

Употребление форм имён числительных

1) Часто неправильно строят формы составных порядковых числительных, особенно обозначающих большие числа. В таких числительных склоняется только последняя часть, например: к две тысячи третьему году, до две тысячи двадцать второго года.

2) При склонении сложных (двести, шестьсот и т. д.) и составных (триста двадцать семь, девятьсот сорок один и т. д.) количественных числительных изменяется каждая часть. Например: 459 — (сколькими?) четырьмя/стами// пятью/десятью// девятью.

3) Собирательные числительные употребляются со словами, обозначающими лиц мужского

пола (в том числе с прилагательными, перешедшими в существительные) и детёнышей животных (пятеро друзей, двое постовых, семеро козлят); с личными местоимениями (Их оставалось только трое. ), с отдельными словами, объединёнными понятием «человек»: люди, дети, ребята (трое людей, четверо детей, шестеро ребят), с существительными, не имеющими формы единственного числа (двое санок, очков и т. п.).

Употребление форм местоимений

1) Местоимение кто употребляется только с формой единственного числа. Нельзя говорить:

Те, кто вовремя не пришли, не будут допущены к экзамену. Надо говорить: Те, кто вовремя не пришёл, не будут допущены к экзамену.

2) Местоимения 3-го лица заменяют ближайшее к ним существительное.

Нельзя говорить: Эта роль особенно удалась молодой актрисе, которая не многим была по плечу.

Надо говорить: Особенно удалась молодой актрисе роль, которая не многим была по плечу. См. также раздел «Местоимение».

Употребление форм глаголов

1) Возвратные формы образуются не от всех глаголов.

Нельзя говорить: Я собираюсь стираться. Дети играются. Надо говорить: Я собираюсь стирать. Дети играют.

2) У глагола класть нет форм с приставками. У глагола положить нет бесприставочных форм.

Надо говорить: Я кладу. Я положу.

3) Делают ошибки в формах повелительного наклонения некоторых глаголов. Надо гово-

рить: Вы положите (а не положьте); Поезжай следующим автобусом (а не ехай и не едь).

4) Некоторые глаголы лишены отдельных форм. Например, глагол победить не имеет формы

1-го лица единственного числа будущего времени, поэтому надо подбирать лексические синонимы: Я одержу победу. Или: Я стану победителем.

5) Ошибкой является несоответствие видо-временных форм глаголов.

Нельзя говорить: Когда цирковые животные становятся старыми, их отдавали в зоопарк. Надо говорить: Когда цирковые животные становятся старыми, их отдают в зоопарк.

Употребление форм причастий

1) Нельзя смешивать возвратные и невозвратные причастия:

Нельзя говорить: Люди, старающие все делать как следует, вызывают уважение. Надо говорить: Люди, старающиеся все делать как следует, вызывают уважение.

2) Глаголы совершенного вида не образуют причастий настоящего времени.

Нельзя говорить: Трудно найти человека, не прочищающего ни одной книги. Надо говорить: Трудно найти человека, не прочитавшего ни одной книги.

Нельзя говорить: Разрезал буханку напополам. Дверь открывается вовнутрь. Навряд ли я смогу всё запомнить.

Надо говорить: Разрезал буханку пополам. Дверь открывается внутрь. Вряд ли я смогу всё запомнить.

Синтаксические нормы требуют правильного построения основных синтаксических единиц — словосочетаний и предложений. Эти нормы включают правила согласования слов, соотнесения частей предложения с помощью грамматических форм слов. Нарушение синтаксических норм есть в следующих примерах: читая ее, возникает вопрос; поэме характерен синтез лирического и эпического начал; выйдя замуж за его брата, никто из детей не родился живым.

Управление — это вид подчинительной связи, при которой зависимое слово ставится в определённом падеже.

Например, в предложении Разрешите поздравить и выразить вам свою признательность сделана ошибка в управлении в предложении с однородными членами. Первое сказуемое не согласуется с дополнением вам. Правильно так: Разрешите поздравить (кого?) вас и выразить (кому?) вам свою признательность.

Несогласованность часто наблюдается в предложениях с причастными оборотами: С некоторыми словосочетаниями, приведённых в упражнении, надо было составить предложения.

Правильно так: С некоторыми словосочетаниями (какими?), приведенными в упражнении, надо было составить предложения.

Запомните нормы управления:

заслуживать чего-либо — заслужить что-либо;

превосходство, преимущество над чем(кем)-либо;

упрекать в чём-либо — осуждать за что-либо;

удивлён чем-либо — удивляться чему-либо;

уделить внимание чему-либо — обратить внимание на что-либо;

озабочен (озабоченность) чем-либо — заботиться (забота) о чем-либо;

обрадован чем-либо — обрадоваться чему-либо;

беспокоиться о чём(ком)-либо — тревожиться за что(кого)-либо;

свойственный чему-либо — характерный для чего-либо;

отзыв о чём-либо — рецензия на что-либо;

оплатить что-либо — заплатить за что-либо;

вера в победу — уверенность в победе.

Предлоги благодаря, согласно, вопреки требуют дательного падежа: Поезд отправился в рейс согласно расписанию. Согласно договору исполнителем должны быть выполнены следующие виды работ. Он действовал вопреки предписанию.

Запомните формы существительных с предлогом по:

По истечении депутатского срока назначаются новые выборы.

По окончании передачи смотрите рекламу.

Работы начинаются сразу по заключении договора.

По приезде сдайте отчёт о командировке.

Скучаю по вас (‘допустимо: по вам).

Употребление предложений с однородными членами

а) Ошибочно употребление в качестве однородных членов полной и краткой форм прилагательного: Деревья высокие и стройны.

Надо говорить: Деревья высоки и стройны (высокие и стройные).

б) Ошибочно употребление в качестве однородных членов существительного и инфинитива: Прошу тишины и выслушать меня.

Надо говорить: Прошу тишины и внимания.

Употребление двойных союзов при однородных членах

Ошибочно строить неправильные пары сопоставительных союзов: В это лето я не только планирую сдать экзамены в школе, но и поступить в вуз.

Надо говорить: В это лето я планирую не только сдать экзамены в школе, но и поступить в вуз.

Употребление деепричастных оборотов

Деепричастные обороты не употребляются:

а) в безличных предложениях: Заглянув в тёмную комнату, мне стало почему-то страшно. Правильно: Заглянув в тёмную комнату, я почему-то испугался.

б) в страдательных конструкциях: Анализируя стихотворный текст, мной был неверно определён размер.

Правильно: Анализируя стихотворный текст, я неверно определил размер.

Действия, выраженные глаголом-сказуемым и относящимся к нему деепричастием, должны относиться к одному лицу или предмету. Ошибка: Поднявшись по крутому склону горы, перед нами открылся великолепный вид на море.

Правильно: Когда мы поднялись по крутому склону горы, перед нами открылся великолепный вид на море.

Употребление сложноподчинённых предложений

а) Ошибочно одновременно использовать в сложноподчинённом предложении синонимичные союзы: В этом году наша команда подготовилась к соревнования лучше, чем нежели в прошлом.

Правильно: В этом году наша команда подготовилась к соревнования лучше, чем (‘или нежели) в прошлом.

б) При последовательном подчинении следует избегать повторения одинаковых союзов, если это не оправдано стилистически: Дай мне солонку, которая находится в буфете, который стоит на кухне.

Правильно: Дай мне солонку, которая находится в буфете, что стоит на кухне.

в) Определительное придаточное с союзным словом который не должно отрываться от определяемого слова в главном предложении:

Из путешествий по разным странам, которые он совершал на автомобиле, он всегда привозил сувениры.

Правильно: Из путешествий, которые он совершал на автомобиле по разным странам, он всегда привозил сувениры.

Стилистические нормы касаются использования языковых средств, присущих тем или иным функциональным стилям.

1. Недопустимо смешение стилей (если оно не оправдано художественной задачей): Летом мы проживали у бабушки в деревне.

Правильно: Летом мы жили у бабушки в деревне.

2. Недопустимо неоправданное употребление просторечной, сниженной, грубой лексики: По няв, что Веру ему не догнать, Печорин упал на землю и заревел.

Правильно: Поняв, что Веру ему не догнать, Печорин упал на землю и зарыдал.

3. Недопустимо смешение лексики разных исторических эпох: Зарплата у чиновника Баш-мачкина была маленькой.

Правильно: Жалованье у чиновника Башмачкина было маленьким. (Или: Чиновник Ваш-мачкин был беден.)

Лексические и морфологические нормы

Лексические нормы— правило выбора слов по значению. Типичные лексические ошибки. Неправильный выбор слова по значению. Употреблять слова нужно в соответствии с тем значением, которое зафиксировано в толковых словарях. Нельзя сказать: он достаточно высокий. Герой Булгакова — явный прототип Христа. Слова являются для говорящего антонимами. Ошибки из-за полисемии слов. Иногда говорящий не учитывает, что слово, употребляемое им, имеет несколько значений. Употребление слов с обобщенным лексическим значение вместо конкретного и наоборот. Неразличение паронимов (родственных слов, часто однокоренных, отвечающих на один вопрос).

«Все собрались в условном месте». Но: все собрались в обусловленном месте. Нарушение лексической сочетаемости (способности слов употребляться друг с другом). Основные ошибки связаны с тем, что говорящий или пишущий не замечает, что объединенные им в словосочетания слова противоречат друг другу по смыслу. Не сочетаются по традиции, по логике, по эмоциям.

Ошибки из-за речевой избыточности. Многословие — употребление слов, не несущих новой информации. Два вида: тавтология (найти находку), плеоназм— употребление в речи логически лишних слов (одет небрежно и неряшливо, 20 рублей денег. Речевая недостаточность (пропуск нужного слова). «Делаем только срочные переломы».«Больные, не посещающие три года больницу, выкладывающие в архив». Неправильное употребление фразеологических оборотов. Опасность буквального понимания фразеологизма. Изменение значения фразеологизма. Расширение состава фразеологизма. Он идет в ногу со своим временем.

Контаминация фразеологизма (смешение фразеологизмов). Эта статья до глубины души меня удивила.

Морфологические нормы —правила использования форм разных частей речи, правила выбора формы слова. Трудные вопросы морфологии. Определение рода имен существительных. Слова, называющие людей, имеют род в зависимости от пола лица, о ком говорится.

Род несклоняемых существительных. Имеют только одну форму. Кенгуру, фламинго. Правила: неодушевленные имена относятся к среднему роду. Исключения: салями, кольраби, пенальти, эйкью, кофе. Одушевленные имена зависят от пола лица, о котором идет речь. Атташе, маэстро, конферансье, леди, мисс, миссис. Определение рода животных. Относятся к мужскому роду.

Определение рода аббревиатур. Определяется по ведущему слову. Исключения: вуз, РОНО, юнеско.

Название СМИ. «Таймс».

Род географических названий. Зависит от родового понятия. Капри — остров.

Род существительных, называющих женщин по профессии. В официально-деловой речи предпочтение отдается формам мужского рода.

Лекция 6.

Трудности образования множественного числа в существительных. Форма именительного падежа множественного числа.

В современном русском языке форма именительного падежа множественного числа образуется с помощью окончаний а-я, ы-и, причем при наличии допустимых вариантов (диспозиции) предпочтение отдается форме ы-и. Иногда форма множественного числа служит для различения значений слова.

Окончание родительного падежа множественного числа существительных. Исключения: все названия парных предметов мужского рода имеют нулевое окончание. Названия национальностей: оканчивающиеся на н или р имеют нулевое окончание. Названия воинских групп: если без числительного, окончание нулевое. Единицы измерения: нулевое окончание. Много вольт, ом, рентген.

Склонение нерусских фамилий. В творительном падеже иноязычные фамилии, оканчивающиеся на ин, имеют окончание ом, ем.

Склонение числительных. В порядковых числительных склоняется последнее слово. Количественные числительные.

Собирательные числительные можно использовать в определенных случаях: с существительными, называющими людей и не относящимися к женскому роду, с личными местоимениями, с существительными, не имеющими формы единственного числа. Собирательные числительные в сочетании с одушевленными существительными склоняются. Числительные оба-обе. С существительными, не имеющими единственного числа оба-обе не сочетаются.

Трудности употребления глаголов. Выздороветь, опротиветь, опостылеть, обезлюдеть. Сохраняют е. «недостаточные» глаголы. От многих глаголов нельзя образовать форму первого лица (чудить, убедить). Некоторые глаголы не имеют формы повелительного наклонения (хотеть, ехать, жаждать). Корень лаг употребляется в глаголах несовершенного вида. Корень лож употребляется в глаголах совершенного вида.

Лекция 7.

Синтаксические нормы. Нормы построения словосочетаний и предложений. Трудные вопросы синтаксиса.

Синтаксические нормы. Согласование сказуемого с подлежащим. При существительных мужского рода, называющих профессию, звание, но относящихся к женщине, сказуемое в книжных стилях ставится в форме мужского рода. При подлежащем, выраженным сложным существительным, сказуемое согласуется со словом, обозначающим более широкое понятие. При подлежащем, выраженным собирательным существительным, в сочетании с родительным падежом множественного числа сказуемое ставится во множественном числе, если действие выполняют одушевленные лица или действие активное. Если одушевленные лица выполняют пассивное действие или действие выполняется предметом, то сказуемое употребляется в единственном числе.

Если подлежащее выражено счетным оборотом (сочетание количественного числительного с существительным в родительном падеже), то согласование происходит так же, как в предыдущем случае. При числительных 2, 3, 4 сказуемое ставится во множественном числе. При составных числительных, оканчивающихся на 1, сказуемое ставится в единственном числе. При словах тысяча, миллион, миллиард сказуемое ставится в единственном числе. При существительных лет, месяцев, минут сказуемое ставится в единственном числе. При подлежащем есть слова все, эти, сказуемое ставится во множественном числе. Если есть слова всего, только, лишь, сказуемое в единственном числе. Если подлежащее выражено сложным существительным, первая часть которого — «пол», сказуемое в единственном числе. Если существительное — определяемое слово, сказуемое во множественном числе.

Если в состав подлежащего входит существительное со значением определенного или неопределенного количества, то сказуемое в единственном числе. При словах много, мало, немного, немало, сказуемое в единственном числе. При сочетании подлежащего с существительным в родительном падеже сказуемое в единственном числе. Сказуемое во множественном числе, если два лица выполняют активное действие. Если один из субъектов выполняет пассивное действие сказуемое в единственном числе.

Трудные случаи управления. Предлоги вопреки, согласно, наперекор управляют дательным падежом. Не следует смешивать конструкции со словами, близкими по значению, но с разным управлением. Упрекать в чем-нибудь, порицать за что-нибудь.

Употребление деепричастных оборотов. Деепричастие обозначает добавочное действие. Может употребляться в определенно-личных и безличных предложениях. Трудности употребления однородных членов.

Нельзя опускать разные предлоги. При двойных союзах однородные члены располагаются так, что один из них располагается при первой части союза, а другой — при второй части союза. Нельзя создавать неправильные пары двойных союзов. Однородные члены с разным управлением не должны иметь при сбе общее зависимое слово.

Функциональные стили современного русского литературного языка. Стиль — понятие историческое, манера письма. В 18 веке учение Ломоносова ввело систему трех штилей. Высокий, нейтральный, низкий. Эта система просуществовала до пушкинской эпохи. В 50 годы 20 века в России появилось новое направление лингвистики — функциональная стилистика. Функциональный стиль — разновидность литературного языка, соответствующая той или иной сфере человеческой деятельности.

Выделяют шесть функциональных стилей: публицистический, научный, художественный, религиозный, разговорный, официально-деловой.

Лекция 8.

Функциональные стили русского языка. В составе современного русского языка выделяют 6 стилей: разговорный, религиозный, научный, художественный, официально-деловой, публицистический. Во взглядах ученых имеются некоторые разногласия. Не всеми учеными в качестве особого стиля признается художественный стиль. Основанием для этого служит многостильность художественных произведений, использования в речи персонажей нелитературных единиц языка (создание речевого портрета).

Лингвисты считают правомерным говорить не о художественном стиле языке, а о языке художественной литературы — разновидности национального языка. Спорным является вопрос об отнесении разговорного стиля к литературному языку. В постсоветский период стилевая система русского языка пополнилась религиозным стилем. Ранее он не функционировал как стиль русского языка, так как в церкви богослужение велось на церковно-славянском языке. В наще время священники вышли за пределы церкви, они выступают перед массовой аудиторией, публикуют книги религиозного содержания, произносят публичные речи.

Язык художественной литературы, основные черты: эмоциональность, образность, эстетичность. Особенности: использование изв средств языка, проявление творческой индивидуальности автора, слова в переносном значении, употребление стилевой лексики, употребление нелитературных слов. Главной отличительной чертой языка художественной литературы является его предназначенность для создания художественного образа. Цель стиля — передать отношение к изображаемому, нарисовать словами картину.

Публицистический стиль. Оценочность, краткость изложения при информативной насыщенности, актуальность, доходчивость изложения. Языковые особенности: употребление публицистических штампов, употребление выразительных, экспрессивных, эмоционально-окрашенных слов, большое количество иностранных слов, широкое использование неологизмов.

Разговорный стиль. Непринужденность, неофициальность, неподготовленность к общению. Зависит от ситуации речи и взаимоотношений собеседников. Стремление к экономии языковых средств. Языковые особенности: употребление разговорных слов и выражений. Образность, преобладание простых коротких предложений.

Научный стиль. Подразделяется на пять подстилей: собственно-научный, учебно-научный, научно-информативный, научно-справочный, научно-популярный. Черты: логическая последовательность изложения, точность изложения, отвлеченность и обобщенность, аргументированность, отсутствие эмоциональностей, не личный характер изложения.

Особенности: наличие терминов, слова в прямом значении, отвлеченные существительные, отглагольные существительные, цифровые обозначения числительных, использование условного языка.

Официально-деловой стиль: законодательный, юридический, административный, дипломатический.

Черты: императивность, точность, стандартизованность. Неличный характер изложения. Фактичность. Наличие терминов.

Морфологические нормы

Что такое морфологические нормы

Для современного общества характерен низкий уровень общей речевой культуры. Это связано с развитием культуры клипового мышления, а также снижением общего уровня грамотности.

Подобные культурные явления приводят к бедности словаря и неумению выразить свою собственную мысль.

Низкий уровень речевой культуры проявляется в таких ошибках, как:

- частое употребление сокращений;

- орфоэпические ошибки или ошибки в ударениях;

- чрезмерное употребление заимствований;

- жаргонизмы;

- канцеляризмы;

- многословие;

- использование слов-паразитов и др.

Закономерность ошибок в употреблении слов в разных формах изучается исследователями морфологических норм.

Морфологические нормы — правила, согласно которым происходит образование грамматических норм слов разных частей речи.

Морфологические нормы необходимо соблюдать при склонении и образовании различных форм слов. В правилах заложены основы верного написания и произношения, которые необходимо соблюдать, чтобы не загрязнять русский язык.

Нарушение данных правил приводит к распространенным ошибкам речи, по которым можно сделать вывод о не самом высоком уровне знаний. Чтобы избежать ошибочного суждения о низкой образованности, человек должен соблюдать правила изменения слов по нормам морфологии и изучать различные формы использования частей русского языка.

Виды морфологических норм, стилистические особенности

Виды морфологических норм различаются по частям речи, на которые распространяются их правила:

- употребление форм имени существительного;

- употребление форм имени прилагательного;

- употребление местоимений;

- употребление форм глаголов;

- употребление имен числительных.

Каждая из категорий имеет свой набор правил, регулирующих написание и произношение. Лишь некоторые из них могут распространяться на несколько видов или на все сразу.

Стилистические особенности морфологических норм зависят от уровня общения или написания, которое имеет место быть в конкретном случае. В целом, правила морфологических норм распространяются как на письменную, так и на устную речь, но отличия могут присутствовать в разговорных, литературных или письменных формах.

Функции морфологических норм, причины трудностей

Морфологические законы выполняют функцию установления единых форм написания слов в разных вариантах склонения. Некоторые слова имеют несколько форм словообразования, которые тоже подчиняются общим правилам.

Также морфологические нормы нужны для:

- повышения грамотности речи и формирования единого морфологического мышления;

- сохранение чистоты русского языка;

- недопущение загрязнения языка и его опустошения.

Ошибки в морфологических нормах являются одними из самых распространенных ошибок, которые допускают носители русского языка. Причинами трудностей являются:

- наличие диалектов в регионах страны, которые имеют свои формы употребления слов, отличные от общепринятых норм;

- смешение старого и нового стилей и склонений слов;

- противоречие между содержанием и формой передаваемой информации.

Самыми частыми ошибками являются неправильное употребление существительных в падежах множественного рода, склонение числительных в разных формах, недочеты в употреблении форм прилагательных.

Морфологические нормы современного русского языка (глагол)

Самостоятельная часть речи, именуемая глаголом, обозначает действие, которое совершает предмет. Глагол может изменяться по числу, роду и лицу — то есть спрягаться. Также он может выражаться в разных формах вида, наклонения, времени и залога

Основными ошибками в морфологии глаголов являются:

- Выделение формы 1 лица единственного числа у слов, не имеющих ее, пример: победить, затмить, дерзить, убедить и др.

- Использование суффикса –сь в словах, не имеющих возвратную форму, например, извините (без –сь), встретились, хотелось (с суффиксом –сь).

- Образование форм повелительного наклонения с ошибками, например, лежать, но ляг (а не ляж), помахать, но помаши (а не помахи) и др.

- Образование форм прошедшего времени с ошибками, например, намок (а не намокнул), ослаб (а не ослабнул) и др.

Морфологические нормы современного русского языка (имя существительное)

Существительные наравне с глаголами составляют основную массу слов в любом языке. Они относятся к той категории языка, которая в предложениях может выступать в качестве подлежащего, дополнения и именной части сказуемого.

Существительные могут склоняться по роду, числу и падежу, могут быть именами нарицательными и собственными, выражать одушевленные и неодушевленные имена.

Основными морфологическими ошибками имен существительных являются:

- Заимствованные слова, которые обозначают неодушевленные предметы, чаще всего относятся к среднему роду, но существует ряд исключений, например, кофе (м.р.), бигуди (ж.р.), мокко (м.р.).

- Существительные, обозначающие одушевленные лица, склоняются относительно пола человека, в отношении которого используются, пример: молодая мисс, серьезный баронет.

- Неправильное употребление рода у географических наименований и названий корпораций, которое зависит от родового слова, например, Боржоми — город (м.р.), «Таймс» — газета (ж.р.).

- Аббревиатуры склоняются относительно опорного слова, например, РФ — федерация (ж.р.), Эверест — гора (ж.р.), Самара — город (м.р.). Важно учитывать тот факт, что иноязычные аббревиатуры определяются по опорному слову в русской расшифровке.

- Смена ударного слога при склонении существительных мужского рода в именительном падеже с единственного в множественное число, например, бок — бока, глаз — глаза, берег — берега.

- Определение рода в сложносоставных словах, которые пишутся через дефис; определение происходит по имени существительному с более широким значением, например, театр-студия, плащ-палатка.

- Неправильное написание окончаний имен существительных мужского рода множественного числа при изменении падежа с именительного на родительный; большая часть слов, которые оканчиваются на согласный, имеет окончание — ов, однако есть случаи, когда окончание остается нулевым, например, названия национальностей (румын, грузин, болгар), названия парных предметов (пара чулок, пара погон), названия мер и единиц измерения (100 гигабайт, 5 ампер).

- Изменение неударяемых окончаний –ья и –ье при склонении в родительном падеже множественного числа на –ий, например, запястье — запястий. При этом ударные окончания –ья и –ье меняются на окончание –ей, например, скамья — скамей.

- Пропадание Ь в форме родительного падежа множественного числа существительных на –ня, например, спальня — спален. Исключения: кухонь, деревень, барышень.

- Склонение фамилий на –ов, -ёв, -ев и –ын, -ин в творительном падеже приводит к смене окончания на –ым, если фамилия русская, и –ом, если фамилия иностранная, например, Некрасовым, но Чаплином.

Морфологические нормы имен прилагательных

Имена прилагательные также являются самостоятельными частями речи. Они описывают признак предмета или действия, чаще всего играют роль определения, но могут быть и сказуемым.

В русском языке прилагательные изменяются по падежам, числам, родам, а также могут иметь краткую и полную формы.