Протравливание эмали. Наличие неорганического наполнителя в композиционных материалах привело к ухудшению краевого прилегания пломбы к твердым тканям зуба. Адгезия пломбировочного материала к эмали была достигнута довольно быстро посредством кислотного протравливания этой высокоминерализованной структуры и значительного увеличения поверхности присоединения эмали и композита. Техника присоединения к эмали известная как техника кислотного протравливания была внедрена M.G.Buonocore в 1955 году. Тогда он продемонстрировал 100-кратное увеличение силы ретенции небольшого шарика полиметилметакрилата к живой эмали резца после протравливания поверхности эмоли 85% фосфорной кислотой в течение 2-х минут. В дальнейших исследованиях по изучению механизма присоединения было покозано, что образуются выступы композите, которые внедряются в микропространства эмали, создонные вследствие протравливания, образуя микромеханическое соединение (M.G.Buonocore et al., 1965; A.Gwinnett, A.Matsui, 1967).

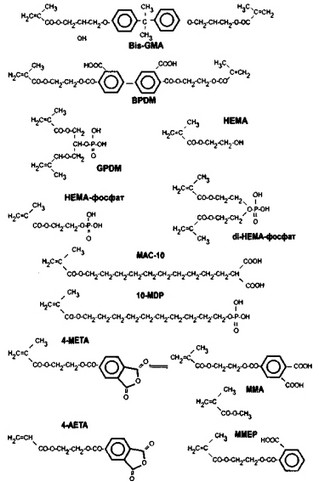

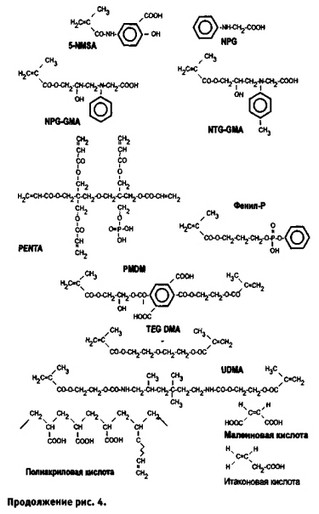

Кислотное протравливание эмали превращает ее гладкую поверхность в неровную с углублениями и высокой энергией поверхности (около 72 дин/см2). Это более чем в два роза больше, чем непротравленноя эмаль (M.DJendresen, P.O.Giantz, 1981). Первые эмалевые одгезивные агенты представляли собой ненаполненную жидкую смолу композита (собственно его органическую фазу). Эти мономеры с низкой вязкостью смачивают протравленную кислотой поверхность эмали с высокой энергией и внедряются в микропространства поверхности эмали вследствие сил капиллярного сокращения. Эмалевые адгезивные агенты в основном базируются но Bis-GMA, смоле разработанной R.L.Bowen в 1962 году или уретандиметакрилате (UDMA) (рис. 4). Эти оба мономера вязкие и гидрофобные. Поэтому их часто растворяют в других мономерох с более высокой гидрофильностью и низкой вязкостью, таких как триэтилен- гликольдиметакрилат (TEGDMA) и (НЕМА) (см.рис. 4). Связь между эмалью и композитом устанавливается посредством полимеризации мономеров внутри микропор эмали и сополимеризации остающихся углерод- углерод двойных связей с органической фазой матрикса композита, что образует прочное химическое соединение (E.Asmunssen, E.Munksgaord, 1988). Дополнительно к этому нельзя исключить химическое взаимодействие между специфичными мономероми и протравленной поверхностью эмоли (N.Nakabayashi et al., 1991).

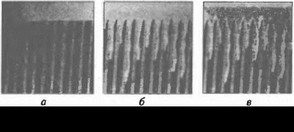

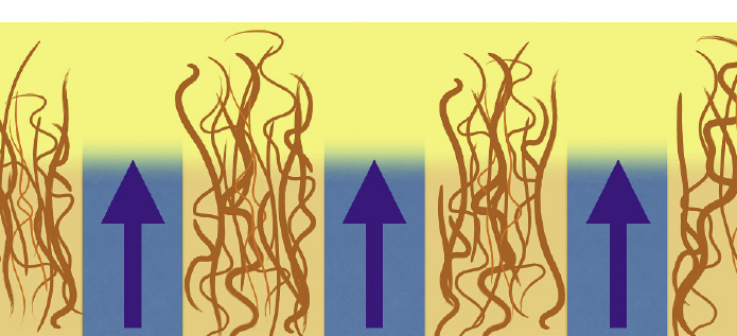

При протравливании эмали кислотой с ее поверхности удаляется слой толщиной около 10 мк и образуются микропоры глубиной 5-50 мк. Описаны три типа изменений при кислотном протравливании эмали (A.Gwinnelt, 1971; L.Silverstone et al., 1975). При I типе ноблюдается преобладающее растворение центральных частей эмалевых призм, при II типе преобладает растворение их периферических частей и при III типе происходит полное растворение призм. Описаны два вида выступов композитов, прони- коющих в микропространства эмоли: макро- и микровыступы (S.Bayne et ol., 1982; M.Peumans et al., 1999). Макровыступы образуются циркуляр- но между перифериями эмалевых призм, микровыступы формируются в серцевинах (центральных чостях) призм, где мономеры полимеризуются в множество индивидуальных крипт вместо растворенных кристаллов гидро- ксиаптита. Микровыступы образуют наибольшую чость силы присоединения вследствие их значительного количества и большой поверхности присоединения. Такое взаимоотношение эмали и смолы адгезо обеспечивает не только сильную ретенцию композита, но и надежно устраняет маргинальное протекание ротовой жидкости (рис.5).

Эффект кислотного протравливания эмоли зовисит от нескольких факторов:

- вида применяемой кислоты;

- концентрации кислоты;

- времени протравливания;

- формы применения кислоты (гель, полугель или жидкий раствор);

- времени смывания водой;

- способы, которыми активируется протравливание: втирание, перемешивание и/или повторное нанесение кислоты;

- инструментальной обработки поверхности эмали перед протравливанием (препарирование бороми, обработка хэндибластером и др.);

- химического состава и состояния эмали;

- эмаль молочных или постоянных зубов;

- имеет ли поверхность эмали выраженную призменную струтуру

Рис. 4. Химические формулы различных мономеров, которые наиболее часто применяют в композитах и адгезивных системах

или же она «беспризменная»;

— состояние эмали: интенсивно минерализована (например, при флюорозе), деминерализована или окрашена.

Проведенные in vitro исследования показали, что композит после протравливания фосфорной кислотой эмали присоединяется к ней с силой 20 МПа (R.Gilpatrick et al.; A.Gwinnett, J.Kanca, 1992; J.Eick et al., 1993). Как полагают такой силы присоединения достаточно, чтобы препятствовать сокращению композита при его полимеризации. Следовательно, если при препарировании эмаль соответствующим образом обработана (скошена), то кислотное протравливание эмали значительно снижает риск микроподтекания на границе эмаль-композит (R.EJordan et al., 1981). Эта методика протравливания эмали как покозано является длительной и надежной клинической процедурой при обычном применении в современной адгезивной стоматологии.

Подобное клиническое использовоние достаточно большой силы адгезивного присоединения эмаль-композит в основном базируется на клиническом принципе, именуемом «принципом одного миллиметра окружения» (R.EJordan et al., 1981). Он состоит в следующем: «Если восстанавливаемый или реконтурируемый (реставрируемый) участок окружен 1 мм окружающей периферической эмали, то механическая ретенция в форме штифтов, пазов или подрезов не нужна, ток как протравливание периферической эмали фосфорной кислотой обеспечивает основание для надежной долговременной ретенции композито». Этот принцип дает возможность осуществить в клинической практике с помощью композитов самые различные реставрационные роботы, например, восстановление отломанныхчастей коронок зубов, исправление аномальных форм коронок, закрытие диастем, различного цвета пятен и прочее.

Важными моментами в процессе кислотного травления являются концентрация кислоты и время ее воздействия на эмаль. Наиболее часто для

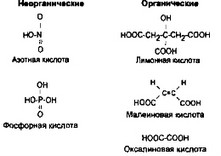

травления эмали использовалась фосфорная кислота. Исторически существовало несколько контроверсий относительно оптимальной концентрации фосфорной кислоты для протравливания поверхности эмали, чтобы получить наиболее оптимальные характеристики для адгезии. Это было вызвано теми обстоятельствами, что некоторые концентрации фосфорной кислоты образуют преципитаты на поверхности эмали, которые могут препятствовать присоединению адгезива и, соответственно, композита (A.Gwinnett, М.Виопосоге, 1965; M.Kellar, E.Duke, 1988). Экспериментально было показано, что использование значительных концентраций (50% и более) в течение 60 с образует преципитаты монокальция фосфата моногидрата. Он плохо удаляется водой и способен взаимодействовать с адгезивом. С другой стороны при концентрации фосфорной кислоты менее 27% образуются преципитаты дикальция фосфата дигидрота, которые тоже трудно смываются водой. Кроме того эти преципитаты взаимодействуют с адгезивом, ослабляя связь адгезив-эмаль. Растворение кальция и глубина протравливания поверхности эмали увеличиваются при возрастании концентрации фосфорной кислоты до 40%, при более высоких концентрациях этот эффект снижается. Поэтому наиболее оптимальная концентрация кислоты для травления 30-40%. Хотя большинство коммерческих препаратов кондиционеров содержат фосфорную кислоту в концентрации от 30% до 40%, тем не менее для использования также предлагаются и более низкие ее концентрации, которые не препятствуют адгезии композита к эмали (A.Gwinnett, J.Kanca, 1992; W.Barkmeier, R.Erickson, 1994). Для протравливания чаще применяют гель кислоты, поскольку легче контролировать его нанесение (E.Asmussen et al., 1989). Дополнительно к фосфорной кислоте в кондиционерах используются и другие неорганические и органические кислоты (см. рис.

Одним из важных моментов достижения прочного соединения адгезивной системы и твердых тканей зубов является тщательность кислотного протравливания эмали и дентина. Помимо обычных рекомендаций по оптимальному содержанию в них ортофосфорной кислоты — 35-37% производителями принимаются значительные усилия по повышению качества травления и чистоты образованной поверхности. Чтобы не допустить растекания травильного средства на участки зуба, кислотное травление которых нежелательно, протравки изготавливают в виде окрашенных гелей. При этом силиконовые частички геля не всегда полностью удаляются при промывании из открытых (после растворения смазанного слоя) просветов дентинных трубочек или узур эмали. Для уменьшения нежелательных последствий этого явления в состав травильных гелей в последнее время вводят специальные полимерные частички («Uni-Etch» («Bisco»), которые легко и полностью вымывоются водой из протравленной поверхности твердых тканей зубов.

Длительность травления эмали кислотой обычно состовляет 60 с. Применение современных адгезивных систем позволило добиться более сильного сцепления композита и эмали, в связи с чем сейчос нет необходимости создания больших пор в эмали.

Экспериментальные исследования с использованием электронной микроскопии (W.W.Barkmeier et al., 1986; EJ.Swift et al., 1995) показали, что травление в течение 15 с приводит ктакой же пористости, что и при экспозиции втечение 60 с (рис. 6). Это дало возможность уменьшить время кислотного травления до 15-20 с. Более того, экспозиция в течение 60 с приводит к разрушению эмалевых призм. Но в зубах, интенсивно минерализованных, например при флюорозе, рекомендуется протравливание втечение 60-90 с. Такое же время протравливания рекомендуется и для молочных зубов в связи с большим содержанием в их эмали органических веществ.

Присоединение адгезива к эмали осуществляется посредством мик- ромеханического соединения композита (непосредственно или с помощью адгезивной системы) к отпрепарированной ее поверхности. Его можно усилить посредством кислотного протравливания эмали, образованием скоса эмали для создания большей площади соединения композита и твердых тканей зубов. Сила этого соединения увеличивается при его формировании по поперечному сечению эмали: если эмаль рассечена вдоль по ходу эмалевых призм, то микромеханическая прочность со-

Рис. б. Микрофотография поверхности эмали после кислотного протравливания: a — в течении 15 с; б — в течении 60 с

единения минимальна. Это объясняется тем, что при поперечном рас- счении призм при препарировании и последующем протравливании ор- тофосфорной кислотой в эмали образуются довольно значительные поры за счет более значительного растворения кислотой межпризменных пространств. При продольном рассечении призм могут быть обнажены только внутренние участки призм, а межпризменные промежутки на срезе занимают незначительную площадь. При протравливании кислотой такая поверхность растворяется более или менее равномерно, поэтому на ней образуются узуры незначительной глубины, в которых фиксация композиционного материала затруднена.

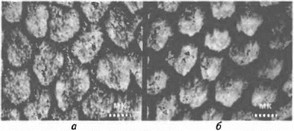

Нечто подобное происходит при протравливании необработанной инструментом поверхности эмали, например, при присоединении композита для устранения диастемы и др. На поверхности эмали при прорезывании зуба эмалевые призмы доходят полностью до ее поверхности, поэтому при микроскопическом изучении на поверхности эмали видны четкие очертания поперечного сечения призм. В последующем происходит так называемый процесс созревания эмали, при котором из слюны в эмаль проникает множество минеральных сосединений кальция. Они осаждаются между эмалевыми призмами, плотно заполняя все промежутки между кристаллами гидроксиапатита. Поэтому, в зрелой полностью минерализованной эмали ее внешняя поверхность теряет призматическую структуру — это ток нозываемый безпризменный слой эмали (А.В. Галюкова, 1972; П.А.Леус, 1977; I.Ripaetal., 1966).

При наличии беспризменного слоя на поверхности эмали он при кислотном травлении полностью равномерно растворяется, поэтому углублений в толще эмали не образуется и композит плохо присоединяется. Предварительное удаление беспризменного слоя препарированием обнажает призмы эмали и при протравливании образуются хорошо выраженные микропространства. Для удаления этого слоя можно также использовать абразивную обработку поверхности зуба с помощью воздуходувок. Эта методика основана на применении специальных аппаратов, которые со струей воздуха подают на поверхность зуба абразивный порошок (обычно оксид алюминия) для препарирования или обработки поверхности зуба перед пломбированием. Размер частиц 10-50 мк. Довольно широко с этой целью применяют «HANDI BLASTER» — компактный пескоструйный прибор для универсальной стоматологической установки. Основные преимущества данной методики состоят в том, что такая микроабразия менее травматична, менее инвазивна и менее образует тепла, так что иногда при ее применении не требуется местноя онестезия.

Важным этапом является адекватное смывание кислоты водой. В экспериментальных условиях на плоской поверхности было показано, что кислота эффективно смывается в течение 1-3 с (J.Summitt et al., 1992,

1993). Но при более сложной геометрии поверхности это время нужно увеличить до 10-15 с. Использование этанола для вытеснения остаточной воды с поверхности протравленной эмали как было показано (A.Gwinnett, 1990) усиливает способность мономеров адгезивной системы композита проникать в образованные микропространства протравленной эмали. Учитывая это современные праймеры содержат такие высушивающие агенты (растворители), как этанол или ацетон.

Полное удаление тровильного геля, растворенного кальция фосфота и предохранение чистой протравленной кислотой поверхности твердых тканей зубов от загрязнения влагой или слюной является очень важным для длительного существования соединения композит-эмаль. По этой причине изоляция при помощи коффердама является предпочительной перед остальными методами изоляции операционного поля.

Преимуществами прикрепления композита к предварительно протравленной эмали являются хорошая маргинальная адаптация, достаточная адгезия композита к эмали, укрепление бугров, лишенных дентина вследствие препарирования.Величина адгезии композиционного материала к протравленной эмали в среднем равна 20 МПа (мегапаскалей).

Протравливание дентина кислотой (кондиционирование) довольно длительное время не практиковалось в связи с существовавшим мнением, что эта процедура может вызвать воспаление пульпы. С другой стороны, смолы старшего поколения, содержащиеся в композитах, были несовместимы с дентином. Кроме того, протравливание дентина делало его еще более вложным (известно, что жидкости в дентинных канальцах тем больше, чем сильнее раздражение дентина). Все это вынуждало к защите дентина от фосфорной кислоты защитными изолирующими прокладками. Однако позже было показано, что пульпиты, возникающие после реставрации, связаны не с повреждающим действием кислоты, а с явлениями микроподтекания и разгерметизации пломб. Кислотное травление дентина не оказывает на него раздражающего действия еще и потому, что при кариесе или при некариозных поражениях уменьшается (суживается) просветдентинных канальцев. Внутри них образуются скопления кристаллов неорганических веществ (апатитов), которые закупоривают их, образуя так называемый склерозированный дентин. Он более устойчив к действию кислоты из-за высокого содержания в нем неорганических веществ. Таким образом, раздражение пульпы при кислотном травлении дентина уменьшается вследствие наличия под кариозной полостью склерозированного дентина, сокращения времени его травления и снижения концентрации фосфорной кислоты.

При препарировании дентина на его поверхности образуется так называемый смазанный слой, образованный неорганическими частицами дентина, обрывками коллагеновых волокон основного вещества дентина (рис. 7). Эти остатки в виде пробок закупоривают открытые дентинные трубочки (канальцы), снижая проницаемость дентина. Предполагают, что режущий вращающийся инструмент производит местно значительное количество тепла и вследствие его прижигающего действия смазанный слой становится прикрепленным к подлежащей поверхности дентина таким образом, что его нельзя удалить смыванием или механическим путем (D Pashley, 1984, 1991: D Pashley etal., 1988).

Морфологические данные, состав и толщина смазанного слоя варьируют в значительной степени в зависимости от типа и качества использованных инструментов, техники препарирования, метода применяемого орошения и места на дентине, где он образуется. Его состав обычно отражает структуру подлежащего дентина: в основном это превращенный в порошок гидроксиапатит измельченный коллаген и бактерии, смешанные со слюной. Толщина смазанного слоя варьирует от 0,5 до 5 мк. Хотя дебрис смазанного слоя заполняет устья дентинных трубочек, образуя пробки смазанного слоя, смазанный слой довольно порозный и пронизан субмикронными каналами, которые дают возможность небольшому количеству зубного ликвора проходит через него. Смазанный слой

Рис. 7. Схематическое изображение смазанного слоя дентина

уменьшает проницаемость дентина приблизительно на 86% (D Pashley, 1984, 1991, 1992: D Pashley et al., 1988, 1997).

Вариабельность проницаемости дентина делает дентин более трудной субстанцией для адгезии чем эмаль. При уделении смазанного слоя образуется влажная поверхность соединения на которую выделяется зубной ликвор из дентинных трубочек. Это влажное окружение естественно препятствует адгезии, поскольку вода эффективно конкурирует путем гидролиза с активными группами твердых тканей зубов способными к адгезии (R.Erickson, 1992). В стоматологической адгезивной технологии коллаген дентина является полимером, а праймер и адгезив содержат мономеры, которые проникают в обнаженный слой коллагена, формируя микромеханическое соединение. Если применяемый кондиционер передает поверхности дентина специфическую полярность и растворимость, то праймер активно проникает и пропитывает ее. Это же утверждение верно для адгезива, который наносят на обработанную праймером поверхность (R.Miller et al., 1998). Ранние адгезивы не давали достаточной силы присоединения, поскольку их гидрофобные смолы были неспособны присоединиться к влажной поверхности гидрофильного дентина. Дополнительно к этому сила связывания некоторых адгезивных систем уменьшается с увеличением глубины препарирования, поскольку при этом возрастает влажность дентина. Однако, сила связывания более современных адгезивных систем, которые удаляют смазанный слой, менее зависима от глубины дентина (J.Tagami et al., 1990; М.Burrow et al., 1994, 1995; P.Pereira et al., 1999) возможно вследствие того, что их гидрофильные группы обеспечивают более прочную связь с влажным дентином. Для удаления смазанного слоя применяются механические, а чаще химические методы, среди которых наиболее распространена обработка поверхности дентина слабым раствором фосфорной кислоты.

Использования кислот для протравливания живого дентина традиционно избегали вследствие боязни возникновения раздражения пульпы, нарушения защитной функции смазанного слоя и недостаточной эффективности дентинных адгезивных систем. Техника протравливания дентина была обескураживающей в Америке и Европе до концо 1980-х, поскольку считалось, что кислотное протравливание вызывает воспаление пульпы (D.Retiefetal., 1974; H.Ericksen, 1976; J.Stanford, 1985; R.Bertolotti, 1992). Впервые в клинике улучшенную адгезию пломбировочного материала к дентину после его протравливания фосфорной кислотой продемонстрировал японский ученый T.Fusayama (1979). Н.Stanley et al. (1975) сообщили, что кислотное протравливание дентина вызывает раздраже-

ние пульпы в тех случаях, когда толщина оставшегося дентина менее 1 мм, но другие патологогистологические исследования показали, что кислотное протравливание дентина не вызывает повреждающего воздействия но пульпу (B.Torsfenson et al„ 1982: Н.Неутапп et d., 1991). T.Fusayama (1990) утверждает, что даже в случае кариозного дентина приникновение кислоты в большинстве случаев ограничено 10 мк вследствие блокирующего действия отростков одонтобластов в дентинных трубочках живых зубов и кристаллов интертубулярного дентина.

В проведенных S.Meryon el al. (1987) in vivo исследованиях было показано, что этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА) является наиболее сильным кондиционером для удаления смазанного слоя и открытия устьев дентинных трубочек. Вследствие меньшего содержания в дентине неорганических веществ, чем в эмали, в состав препаратов для его протравливания — кондиционеров — помимо фосфорной были введены и более слабые кислоты — яблочная, малеиновая, полиакриловая и др. (рис. 8). По своему возрастающему потенциалу удалить смазанный слой эти кислоты можно расположить следующим образом: лимонная, полиакриловая, молочная и фосфорная кислоты.

Кондиционирование дентина можно определить как химическое изменение поверхности дентина при помощи кислот (или предварительно, кальций хеляционными агентами — ЭДТА) с удалением смазанного слоя и одновременной деминерализацией поверхности дентина. Применение термина кондиционер началось в начале 1990-х, когда применение кислотного протравливания дентина в Соединенных Штатах и Европе было запрещено вследствие возможного ее повреждающего действия на пуль-

Рис. 8. Химические формулы неорганических и органических кислот, используемых при тотальном протравливании

пу. Кондиционеры наиболее часто используют как начальный этап клинического применения систем тотального травления и поэтому наносят отдновременно на эмаль и дентин по методике тотального протравливания. В кондиционерах применяются разные кислоты в различных концентрациях, такие как лимонная, малеиновая, яблочная и фосфорная кислоты (см. рис. 8). После нанесения на поверхность твердых тканей зубов кондиционеры смывают водой, при этом удаляются остатки кислот и растворенные фосфаты кальция.

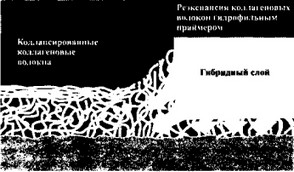

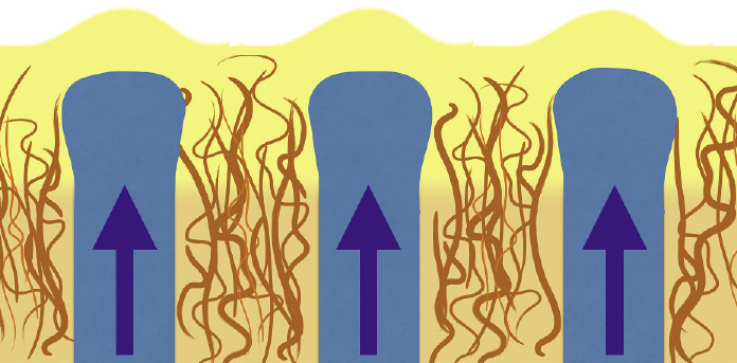

Дополнительно к удалению смазанного слоя при такой поверхностной деминерализации обнажаются коллагеновые волокна основного вещества дентина, что увеличивает микропорозность интертубулярного дентина. Этот коллагеновый матрикс обычно плотно окутан гидроксиапатитами основного вещества дентина. При деминерализации вследствие растворения кристаллов гидроксиапатита кислотой дентин превращается в структуру, состоящую из переплетающихся коллагеновых волокон. Они лишены своей неорганической опоры, и, поэтому протравленный дентин требует особо осторожного обращения. При воздействии сильной водной или воздушной струей возможно развитие коллапса, т.е. дезориентации и спадения коллагеновых волокон (J.Sugizaki, 1991; В.Van Meerbeek et al., 1993). Спавшиеся (коллапсированные) коллагеновые волокна закрывают вход в устья дентинных трубочек и препятствуют проникновению вглубь праймера адгезивной системы (рис. 9). Во избежание коллапса волокон струю нужно направлять на эмаль, что препятствует попаданию на дентин прямой струи воды или воздуха. В полость попадает отраженная струя воды, не вызывающая спадения коллагеновых волокон. Очень важно, чтобы дентин после промывания сохранил свою кружевную структуру, ибо она позволяет праймеру адгезивной системы проникнуть внутрь дентина и образовать там гибридную зону, впервые описанную A.Boyd et al. (1963).

На интертубулярном дентине обнаженные коллагеновые волокна обычно соответствующим образом ориентированы и часто покрыты аморфной фазой разлчной толщины и степени микропорозности. Образование сравнительно нпроницаемого аморфного геля на вершине обнаженных коллагеновых волокон приписывают сочетанному эффекту денатурации и коллапса остатков волокон коллагена смазанного слоя (J .Eick et al., 1993:D.Pashley et at., 1993: B.Van Meerbeek et al., 1993). Травильные гели загущенные частицами кремнезема могут оставлять эти частички на поверхности дентина, но как выглядит частички кремнезема не закупоривают микропорозные пространства интертубулярного дентина (J.Perdigaoetal., 1997).

Глубина деминерализации поверхности дентина зависит от ряда факторов, таких как вид применяемой для протравливания кислоты, ее концентрация, pH, время аппликации и других компонентов протравки: поверхностно активные вещества, загустители (кремнезем или полимер) и модификаторы (табл. 1). Глубина деминерализации также зависит и от расстояния между трубочками дентина (межтубулярного пространства): чем ближе располагаются трубочки друг к другу, тем глубина деминерализации больше. Так как кислотное протравливание удаляет пробки из устья дентинных трубочек, то кислота способна легко проникать на значительную глубину вглубь дентина.

В настоящее время разработаны так называемые несмываемые кондиционеры, которые не нужно смывать водой с обработанной поверхности поскольку они органически соединяются с компонентами адгезивной системы. Примером является кондиционер «NRC» («Denkply»), «Etch amp; Prime» («Degusso») и др. Так, например, «NRC» («Dentsply») очищает и изменяет структуру зубов, повышает энергию поверхности, что увеличивает адгезивность и силу присоединения композита к твердым тканям зубов. Кондиционер содержит элементы праймера, органические мономеры и кислоты: итаконовую, молеиновую. Все эти химические компоненты содержат двойные связи, способны полимериэоваться и, следовательно, соединяться с адгезивной системой. Практически это озночает, что введенный в дентинные канальцы «NRC» легко поглощается и при полимеризации входит в состав адгезивной системы (гибридной зоны).

Рис. 9. Схематическое изображение коллапсированных коллагеновых волокон дентина и гибридного слоя (зоны)

Таблица 1. Глубина интертубулярной деминерализации дентина различными кондиционерами (по J.Perdigao et al., 1997).

|

Кондиционер |

Состав |

Время |

Глубина |

|

травле- |

травления. |

||

|

ния, с |

МК |

Глубина травления менее 2 мм

|

«Clearfil СА Agent» («Kuraray») |

10% лимонная кислота, 20% кальция хлорид |

15 |

0,5 |

|

«Gluma 2000 Solution 1» («Bayer») |

1,6% оксаловая кислота, 2,6% алюминия нитрат, 2,7% глицин |

15 |

0,7 |

|

«Mirage ABC Conditioner» («Den-Mat») |

2,5% азотная кислота |

15 |

0,7 |

|

«Clearfil CA Agent» («Kuraray») |

10% лимонная кислота, 20% кальция хлорид |

40 |

0,9 |

|

«Amalgambond Universal Dentin Activator» («Parkell») |

10% лимонная кислота, 3% железа хлорид |

10 |

1,3 |

|

«Ultra-etch» («Ultradent») |

10% фосфорная кислота |

15 |

1,7 |

|

«Ultra-etch» («Bisco») |

35% фосфорная кислота |

15 |

1,9 |

Глубина травления 2.0-3.0 мм

|

«Scotchbond Multi-Purpose Etchant» (“ЗМ») |

10% малеиновая кислота |

15 |

2,1 |

|

«Mirage ABC Conditioner» («Den-Mat») |

2,5% азотная кислота |

60 |

2,2 |

|

«Mirage ABC Conditioner» («Den-Mat») |

10% фосфорная кислота |

15 |

2,2 |

|

«Ultra-etch” («Bisco») |

10% фосфорная кислота |

30 |

2,2 |

|

«All-etch» («Bisco») |

10% фосфорная кислота |

15 |

3,0 |

|

«All-etch» («Bisco») |

10% фосфорная кислота с поверхностно активными веществами |

15 |

3,0 |

|

«Scotchbond Etching Gel» («3M») |

35% фосфорная кислота |

15 |

3,0 |

Глубина травления более 3,0 мм

|

«Aqueous phosphoric acid solution» |

10% фосфорная кислота |

15 |

3,2 |

|

«ESPE Etchinq Gel» «ESPE» |

32% фосфорная кислота |

15 |

3,9 |

|

«Uni-Etch» («Bisco») |

32% фосфорная кислота с сурфактантами |

15 |

4,0 |

|

«DeTray Etch» («DeTray-Dentsply») |

36% фосфорная кислота |

15 |

4,3 |

|

«Mirage ABC Conditioner» («Den-Mat») |

10% фосфорная кислота |

4,5 |

|

|

«Etch-Rite» («Pulpdent») |

38% фосфорная кислота |

15 |

4,6 |

|

«Uni-Etch» («Bisco») |

32% фосфорная кислота |

15 |

4,8 |

|

«Aqueous phosphoric acid solution» |

37% фосфорная кислота |

15 |

5,0 |

|

«Kerr Gel Etchant», «Kerr» |

37,5% фосфорная кислота |

15 |

5,6 |

Большинство кондиционеров выпускаются в виде окрошенных в разные цвета (синий, зеленый, красный) гелей, что облегчает контроль их распределения по поверхности твердых тканей зубов. Для придания раствору фосфорной или иной кислоты консистенции геля применяются окрашенные силиконовые частицы. Имеются сообщения, что в некоторых случаях эти частицы плохо смываются водой с неровностей протравленной поверхности. Для устранения этого недостатка гелевых кондиционеров фирмой «Bisco» разработана полугелевая протравка «Uni-Etch», содержащая вместо силикона специальные полимерные частицы, которые очень легко и полностью смываются водой. Дополнительным преимуществом этого кондиционера является наличие в нем антибактериальных добавок — безалкония хлорида, который дает зону бактериального обеззазараживания глубиной до 7 мм.

Гибридная зона очень важна для получения хорошей адгезии композита к дентину. Если коллагеновые волокна спались, то это препятствует проникновению праймера вглубь дентина и гибридноя зона не образуется. Считается, что праймер адгезивной системы проникает на глубину до 75% оставшегося после препарирования дентина и обнаруживается на расстоянии 50 мк от пульпы. Толщина гибридной зоны при пломбировании среднего кариесо в среднем достигает 150 мк. Барьером для проникновения праймера глубже к пульпе является отросток одонтоблоста. Важно, чтобы после протравливания и смывания кислоты дентин не был пересушен, но, с другой стороны, вреден и избыток влоги. Поверхность дентина должна содержать незначительное количество жидкости без ее видимого избытка; при боковом освещении такой дентин выглядит «искрящимся». Растворители праймера, например, ацетон, легко проникают через такие увлажненные коллагеновые волокна и способствуют проникновению вглубь и праймера.

По данным Е.Swift etal., (1995), величина адгезии к протравленному влажному («искрящемуся») дентину составляет 22 МПа, а к пересушенному — всего 17 МПа. Протравливоние дентина как молеиковой, так и фосфорной кислотами приводит к образованию аналогичных условий для одгезии.

В современной стоматологии использование адгезивных агентов считается обязательным условием при пломбировании композитными материалами. Невыполнение или нарушение технологии применения адгезивной системы приводит к нарушению сцепления с тканями зуба, что может проявляться в виде постоперативной чувствительности, возникновения краевой щели, микробной инвазии, окрашивания границы «твердые ткани зуба — реставрация», развития рецидивного кариеса. Любой стоматолог, занимающийся эстетической реставрацией зубов, сталкивается с проблемой выбора простой в применении и клинически эффективной адгезивной системы.

В этой статье мы постараемся в доступной форме дать рекомендации по выбору адгезивных систем и основным правилам работы с ними на основании анализа зарубежных публикаций последних лет, собственного клинического опыта авторов, результатов проводимых нами оригинальных клинико-лабораторных исследований и экспериментов. Выбор такой тематики объясняется дефицитом в современной российской стоматологической литературе объективных научных данных по данной теме.

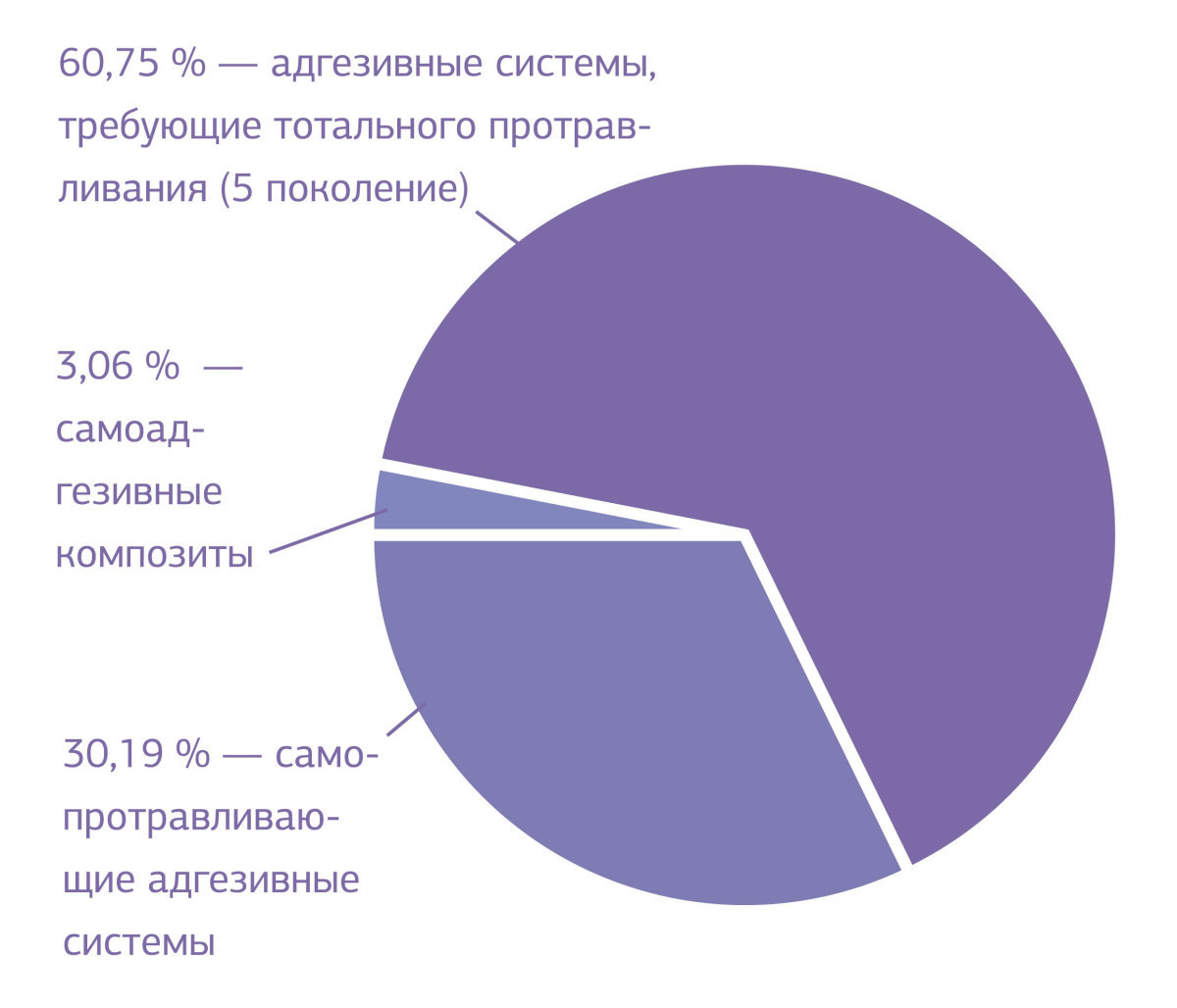

Несмотря на появление более простых в применении самопротравливающих адгезивов и самоадгезивных композитов, адгезивные системы 5-го поколения остаются самыми популярными у российских стоматологов. Нами в течение двух лет (июль 2011 — май 2013) было проведено анкетирование стоматологов в ряде городов России. Один из вопросов анкеты касался выбора поколения адгезивной системы. Результаты анкетирования приведены в диаграмме (рис. 1).

Рис. 1. Какие адгезивные системы вы применяете в своей практике? (Результаты анкетирования).

Популярность адгезивов 5-го поколения мы объясняем несколькими причинами. С одной стороны, адгезивные системы, требующие проведения тотального протравливания, при правильной технике применения демонстрируют превосходные результаты как после выполнения реставрации, так и в отдаленные сроки.

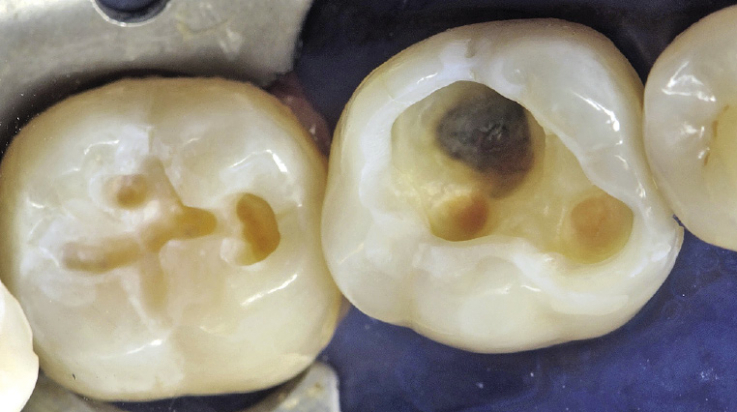

С другой стороны, уровень кислотности самопротравилавающих систем недостаточно высок, при их применении происходит недостаточное протравливание эмали, что увеличивает риск образования «белой» линии после пломбирования и приводит к нарушению краевого прилегания в ближайшие сроки (рис. 2).

Рис. 2. Нарушение краевого прилегания реставраций зубов 15 и 16 через год после пломбирования наногибридным самоадгезивным композитом.

К другим недостаткам самопротравливающих систем можно отнести чувствительность к условиям хранения, чрезвычайно выраженную активацию матриксных металлопротеиназ (MMP) в дентине и эндогенных ферментов, ответственных за деградацию гибридного слоя («отторжение» реставрации организмом человека) [1], недостаточную стабильность этих адгезивов даже в течение срока годности [2]. Многие клиницисты отмечают психологический дискомфорт из-за ощущения «пропущенного этапа» (тотальное протравливание) при адегезивной подготовке полости.

Достаточно подробно изучив и сравнив свойства различных поколений адгезивных систем, проанализировав данные литературы и выполнив ряд экспериментов самостоятельно, мы практически полностью отказались в своей работе от самопротравиливающих систем. Но и адгезивные системы 5-го поколения также далеко не идеальны. Их применение предусматривает многоступенчатую подготовку полости с соблюдением всех технологических нюансов на каждом ее этапе. Ошибки и погрешности в работе оказывают существенное влияние на результат и приводят к таким осложнениям, как постоперативная чувствительность и появление «белой» линии по краю реставрации. Скрупулезное отношение врача-стоматолога к каждому этапу адгезивной подготовки полости косвенно влияет на скорость деградации гибридного слоя, а следовательно, на срок службы реставрации. При этом следует помнить, что ряд правил работы данными адгезивными системами, к сожалению, не оговаривается в инструкциях фирм-производителей и вложенных в упаковку схемах-пиктограммах по использованию.

Не сравнивая между собой адгезивные системы 5-го поколения различных фирм-производителей и не углубляясь в теоретические тонкости, мы хотим подробно обсудить основные правила работы с ними.

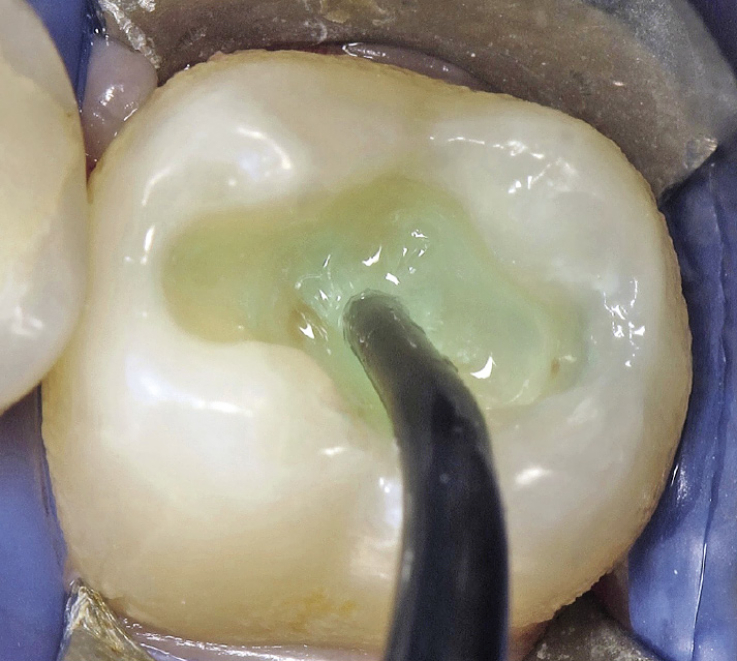

При работе современными светоотверджаемыми материалами стоматологу следует учитывать, что на процесс их полимеризации оказывают существенное влияние активные соединения кислорода и хлора. Поэтому для медикаментозной обработки полости не следует применять перекись водорода и гипохлорит натрия. Оптимальным препаратом при работе современными светоотверждаемыми материалами является водный раствор хлоргексидина. Наиболее удобно, по нашему мнению, использовать для этих целей 2%-ный водный растор хлоргексидина биглюконата [3]. Препарат наносится на все стенки и дно кариозной полости кисточкой-канюлей (рис. 3).

Рис. 3. Медикаментозная обработка кариозной полости перед пломбированием.

После экспозиции 30—60 сек. он аккуратно раздувается и подсушивается воздухом. Смывать хлоргексидин не рекомендуется. После медикаментозной обработки производится протравливание эмали и дентина. Рекомендуемая экспозиция протравочного состава: на эмали — 15—30 сек. [4], на дентине — не более 15 сек. [5]. Нанесенную на ткани зуба кислоту мы рекомендуем втирать в эмаль. Не так давно было установлено, что простой аппликации кислоты на эмаль (так называемое статичное травление эмали) для качественного протравливания может быть недостаточно [6]. С одной стороны, это может быть связано со строением эмали. Нанесение кислоты на 15—30 сек. гарантированно обеспечивает качественное протравливание лишь внутренних, состоящих из эмалевых призм, участков. При этом протравливание наружных апризматических участков эмали происходит неравномерно. В результате на поверхности остаются островки непротравленной эмали, с которыми адгезив не взаимодействует (рис. 4).

Рис. 4. Образование островков непротравленной эмали при статичном травлении (схема).

Это приводит к образованию микропространств, появлению «белой» линии, краевому прокрашиванию реставрации. Данная проблема достаточно актуальна при эстетическом пломбировании и критична при травлении эмали, не подвергшейся препарированию, так как в этой ситуации такие островки составляют большую часть поверхности бондинга. С другой стороны, недостаточное травление эмали кислотой может быть связано с неравномерным распределением протравочного геля, недостаточной его адаптацией к эмали. Втирание кислоты в эмаль также позволит решить эту проблему (рис. 5).

Рис. 5. Равномерное протравливание эмали в результате динамического травления (схема).

Методика динамического травления подразумевает постоянное втирание протравливающего геля в поверхность эмали с помощью жесткой кисточки-аппликатора. При такой методике протравливания независимо от первоначальной структуры эмали достигается равномерная микрошероховатость ее поверхности (рис. 6) [7].

Рис. 6. Нанесение протравочного геля и втирание его в эмаль (динамическое травление).

После протравливания полость промывается в течение 30 сек. водой и слегка подсушивается воздухом. Эмаль при этом должна стать матово-белой, а дентин остаться слегка влажным, «искрящимся» (рис. 7).

Рис. 7. Вид протравленных и подсушенных тканей зуба.

В результате правильно проведенной техники тотального протравливания поверхность эмали становится микрошероховатой, смазанный слой на поверхности дентина растворяется и полностью удаляется, поверхностные слои дентина деминерализуются, обнажаются коллагеновые волокна, раскрываются дентинные канальцы.

В последние годы в литературе появилась рекомендация наносить на протравленный дентин 2%-ный раствор хлогексидина на одну минуту перед аппликацией адгезива (рис.

Рис. 8. Повторное нанесение 2%-ного водного раствора хлоргексидина биглюконата на протравленный дентин.

После чего препарат не смывается, а подсушивается воздухом. Было установлено, что именно кислотное протравливание дентина активирует матриксные металлопротеиназы (MMP), ответственные за деградацию гибридного слоя [9], а хлоргексидин является их ингибитором [10]. В экспериментах in vivo доказано, что выполнение данного этапа может остановить клинически значимую деградацию гибридного слоя, по крайней мере, на 14 месяцев [11].

После подсушивания хлоргексидина на все протравленные ткани наносится адгезив (рис. 9).

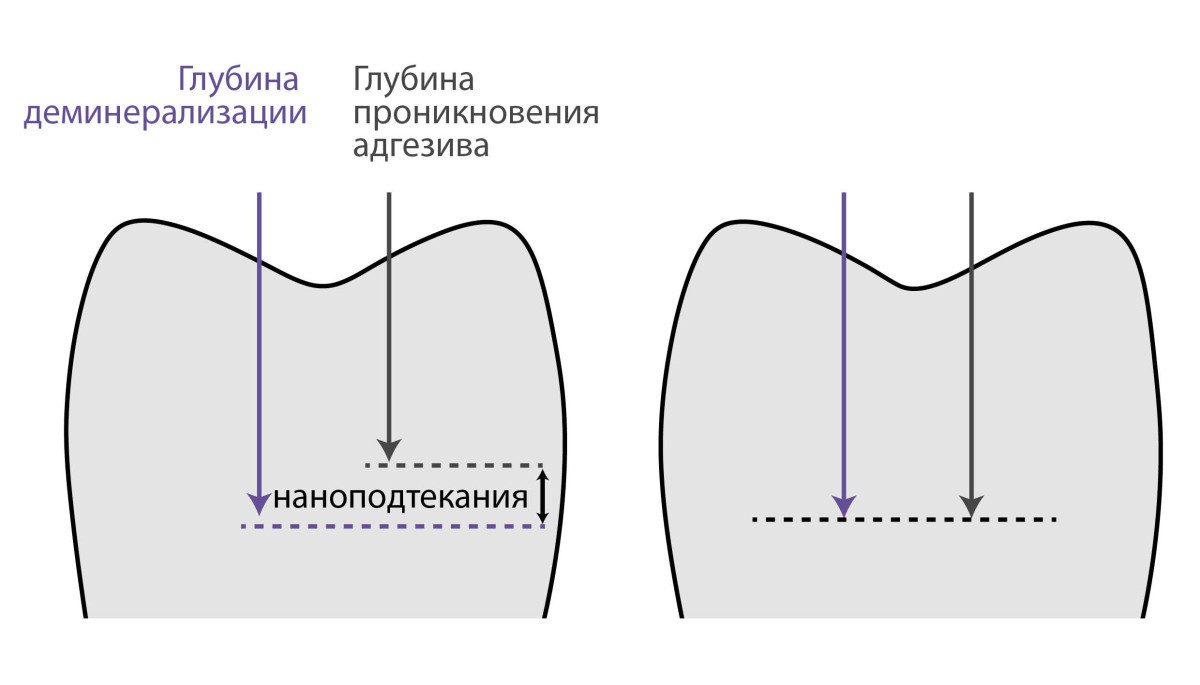

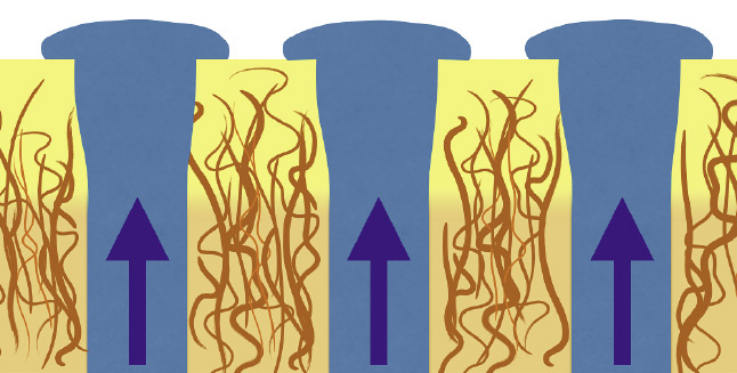

Рис. 9. Схема образования наноподтеканий: а — глубина деминерализации превышает глубину проникновения адгезива в ткани зуба; б — проникновение адгезива произошло на глубину деминерализации.

Важно помнить, что количество слоев адгезива определяется инструкцией фирмы-производителя, а не личными предпочтениями врача-стоматолога или «общими» рекомендациями врачей-консультантов или менеджеров стоматологической продукции. Существуют адгезивные системы, которые наносятся одним, двумя или тремя слоями. Изменение рекомендованного количества аппликаций как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения чревато такими осложнениями, как появление «белой» линии и постоперативной чувствительности. Нанесенный адгезив следует слегка втереть в протравленные ткани, и, перед тем как начать его высушивание, обязательно выдержать паузу в 15-20 сек. для профилактики наноподтеканий. В течение этого времени адгезив пропитывает ткани на всю глубину деминерализации (рис. 10).

Рис. 10. Давление дентинной жидкости на гибридный слой (схема).

Высушивание адгезива является важнейшим этапом адгезивной подготовки полости, целью которого является полное удаление растворителя. Технологически этап выполняется достаточно просто: врач-стоматолог с расстояния 15—20 см слабой струей воздуха, постепенно сокращая расстояние до зуба, высушивает адгезив.

Не следует начинать высушивание адгезива с близкого расстояния или делать это сильной струей воздуха. Это может привести к разбрызгиванию адгезива, или к молниеносному испарению растворителя, которое приведет к перепаду осмотического давления в дентинных канальцах и травме одонтобластов. Правильное высушивание адгезива занимает примерно 30 сек., в результате которого стенки полости должны быть покрыты тонкой блестящей пленкой. Эта пленка не должна двигаться под действием струи воздуха. Затем адгезив полимеризуется светом активирующей лампы.

Следует помнить, что после полимеризации адгезива ток жидкости в дентинных канальцах не прекращается. Дентинная жидкость продолжает оказывать постоянное давление на сформированный гибридный слой (рис. 11).

Рис. 11. Деформация гибридного слоя, возникающая в результате давления дентинной жидкости (схема).

Причем этого давления (25—30 мм рт. ст.) достаточно, чтобы с течением времени деформировать и даже прорвать гибридный слой (рис. 12, 13)

Рис. 12. Прорыв гибридного слоя, возникающий в результате давления дентинной жидкости (схема).

Рис. 13. Prime & Bond® NT™ и XP Bond™ (DENTSPLY) — наполненные адгезивы 5-го поколения.

[11]. Существует несколько способов стабилизации гибридного слоя: последовательная, а не параллельная адгезивная подготовка нескольких отпрепарированных зубов; нанесение на все стенки полости тонкого слоя текучего композита сразу после полимеризации адгезива и т. д. Наиболее надежный и эффективный способ — применение наполненных адгезивных систем, например Prime & Bond® NT™ и XP Bond™ (рис. 14).

Рис. 14. Результаты собственного эксперимента in vitro: a, b — многочисленные дефекты и неоднородность адгезивной пленки; c, d — пленка

из наполненного адгезива сохранена на поверхности зуба, дефектов

не обнаружено.

Частицы наполнителя, включенные в состав адгезива, формируют более прочный гибридный слой, который может противодействовать давлению дентинной жидкости.

В тех случаях, когда стоматолог по тем или иным причинам предпочитает использование самопротравливающих систем, мы можем дать следующие рекомендации:

- выбирать те адгезивные системы, которые не требуют специальных условий хранения и остаются стабильны в течение всего срока годности при комнатной температуре;

- обязательно проводить медикаментозную обработку полости 2%-ным водным раствором хлоргексидина биглюконата с целью ингибирования матриксных металлопротеиназ в дентине;

- проводить селективное травление эмали в сомнительных случаях или в эстетически значимой зоне для удаления смазанного слоя с эмали и улучшения сцепления адгезива с тканями зуба — профилактика образования «белой линии» в ближайшие сроки и «течи шва» в отдаленные.

Таким образом, адгезивная подготовка полости — сложный процесс, требующий от врача максимальной концентрации внимания, соблюдения всех технологических нюансов, теоретической подготовки, а также применения адекватной адгезивной системы.

По нашему мнению, в линейке адгезивных систем компании DENTSPLY реализованы наиболее современные научные тенденции и технологии. Все они формируют прочный, стабильный гибридный слой минимальной толщины, который обеспечивает отличный эстетический результат, надежное краевое прилегание и минимальный риск развития постоперативной чувствительности, что позволяет рекомендовать данные адгезивы для практических врачей-стоматологов.

Список литературы находится в редакции.

В данной статье речь пойдет об особенностях четырех последних поколений адгезивных систем, которые применяются в современной стоматологической практике: их состав, свойства, методика использования, преимущества и недостатки.

Ключевые слова: адгезивная система, гибридный слой, тотальное протравливание, самопротравливающие адгезивы.

В стоматологии под этим термином «адгезия» понимают сцепление стоматологического материала с тканями зуба или с другим материалом [1]. Адгезивная система — материал, включающий основные компоненты (протравочный гель, праймер, адгезив) в различных комбинациях, с помощью которого достигается адгезивное сцепление материала с поверхностью зуба. В терапевтической стоматологии адгезивные системы используются при работе с композитами, компомерами, стеклоиономерными цементами на полимерной основе; в ортопедической стоматологии — для адгезивной фиксации вкладок, коронок, виниров, починках сколов керамических и композитных облицовок конструкций; в ортодонтической стоматологии — для фиксации брекет-систем; в детской стоматологии — при запечатывании фиссур [2].

Субстратами для адгезии служат твердые ткани зуба: эмаль и дентин. Строение и свойства этих тканей различны, что обусловливает различные концепции адгезивной фиксации.

Эмаль зуба— самая твердая ткань человеческого организма. Химический состав: 96–97 % неорганические вещества (кристаллы гидроксиапатитов, фосфорнокислые соли кальция, карбонат кальция, карбонат и фторид кальция), 3–4 % органические вещества (белки, гликопротеины), около 2 % вода [3]. Благодаря такому составу эмаль зуба можно высушить, что позволяет создать хорошую адгезию гидрофобного органического компонента композита.

Дентин является бесклеточной твердой тканью, которая является основой коронки, шейки и корня зуба. В химическом составе преобладают неорганические вещества — 72 % (фосфорнокислые соли кальция и магния, фторид кальция), 28 % — органические вещества (преколлагеновые и коллагеновые волокна, отростки одонтобластов и вода. Дентин образован дентинными трубочками, которые содержат отростки одонтобластов, коллагеновыми фибриллами и основным веществом [3]. В отличие от эмали дентин всегда влажный из-за постоянного поступления жидкости по дентинным канальцам. Именно поэтому адгезия к дентину представляет более сложную задачу, решение которой зависит от ряда специфических факторов:

- Поверхность дентина всегда остается влажной, исходя из этого, дентинные адгезивы должны иметь в своем составе гидрофильные компоненты, способные проникать в дентинные канальцы и смачивать поверхность дентина.

- После препарирования и удаления пораженных тканей дентина происходит повреждение отростков одонтобластов, обнажение дентинных канальцев, в результате чего поверхность дентина становится уязвимой к действию токсинов и метаболитов бактерий. По этой причине важной частью пломбирования полости является герметизация поверхности дентина для защиты глубжележащей пульпы от химических, термических и бактериальных раздражителей.

- Адгезия к дентину является сложной задачей благодаря наличию смазанного слоя (smear layer) толщиной около 5 мкм, который образуется после инструментальной обработки и состоит из частиц гидроксиапатиов, разрушенных отростков одонтобластов, денатурированных коллагеновых волокон, ротовой жидкости, микроорганизмов [2]. Этот слой непрочно соединен с дентином, но в то же время смазанный слой после препарирования закупоривает дентинные канальцы на 2–6 мкм и препятствует свободному току дентинной жидкости в них и препятствует контакту пломбировочного материала с тканями зуба, что делает невозможным образование прочных связей между ними. Предварительное протравливание поверхности дентина 35–37 % ортофосфорной кислотой улучшает условия адгезии, так как при данной манипуляции удается воздействовать на смазанный слой и раскрыть дентинные канальцы для проникновения в них адгезива.

Состав адгезивной системы,как правило, представлен протравливающим компонентом (протравкой), праймером и бондом [4]. Протравливающий компонент — это неорганические (ортофосфорная) или органические (лимонная, малеиновая, полиакриловая) кислоты. Может использоваться как отдельный компонент самопротравливающей адгезивной системы или вместе с праймером и бондом. Удаляет «смазанный слой» и способствует улучшению адгезии к тканям зуба. Праймер — химический комплекс, включающий гидрофильные мономеры, растворитель, наполнитель, инициатор и стабилизатор. Предназначен для пропитывания структур дентина (сети коллагеновых волокон, дентинных трубочек) с образованием гибридного слоя. Праймер обеспечивает сцепление гидрофобных стоматологических материалов с влажной поверхностью дентина. Бонд-агент (адгезив) — химический комплекс, включающий гидрофобные высокомолекулярные метакрилаты, наполнитель, растворитель, инициатор, стабилизатор. С помощью адгезива обеспечивается связь гидрофобного композиционного материала с протравленной поверхностью эмали.

Адгезивные системы 4-го поколения внастоящее время являются «золотым стандартом», эффективность и надежность их работы проверена временем и доказана во многих исследованиях. Представители: OptiBond FL, All-Bond 2, Perma Quick, Solid Bond, ScotchBond Multipurpose Plus. В набор, как правило, входит два флакона с праймером и бондом. Техника применения предусматривает три этапа.

1-й этап: протравливание твердых тканей зуба. Методика тотального протравливания подразумевает нанесение геля ортофосфорной кислоты на эмаль и дентин. Время экспозиции 15–20 секунд на эмали, 10–15 — дентин. После протравливания гель смывается водой в течение 5 секунд и слегка просушивается воздухом. В результате данной манипуляции эмаль зуба приобретает микрошероховатую структуру, с поверхности дентина удаляется смазанный слой, деминерализация поверхностного дентина, раскрытие дентинных канальцев и обнажение коллагеновых волокон.

2-й этап: нанесение праймера. На протравленный дентин аппликатором наносится праймер. Время экспозиции: 15–30 секунд. После обработки вся поверхность дентина должна иметь глянцевый вид, для чего требуется от 1–5 аппликаций. Затем слабой струей воздуха необходимо высушить поверхность тканей зуба. Праймер, проникая вглубь дентинных канальцев, пропитывает деминерализованный поверхностный слой дентина и связывается с обнаженными коллагеновыми волокнами, образуя при этом гибридный слой.

3-й этап: нанесение адгезива с помощью аппликатора или кисточки. Затем он полимеризуется светом активирующей лампы. После поведения этого этапа полость готова к пломбированию композитом.

Преимущества: высокая сила адгезии к эмали и дентину (более 20 Мпа), хорошие отдаленные результаты клинических исследований, многофункциональность.

Недостатки: многоэтапность использования и в связи с этим увеличенное время работы, высокие требования к качеству исполнения этапов работы, высокая стоимость.

Адгезивные системы 5-го поколения. Стремление стоматологов упростить процесс выполнения адгезивного протокола привело к появлению так называемых «однобутылочных адгезивных систем» в середине 90-х годов XX века. Представители: Gluma Comfort Bond, One Step, Single Bond, Easy Bond, Solobond M, OptiBond Solo, Fuji Bond LC.

Состав: однокомпонентная система, в составе которой содержится бонд-агент, образующий гибридный слой, праймер, обеспечивающий связь гибридного слоя с композитным материалом. В одном флаконе адгезива 5-го поколения содержится смесь низкомолекулярных гидрофильных смол и эластомеров, растворенных в воде, спирте или ацетоне, а также нанонаполнителей, придающих механическую прочность гибридному слою. Техника применения адгезивов 5-го поколения предусматривает: тотальное протравливание твердых тканей зуба (15–20 секунд), тщательное смывание протравочного геля водой, затем полость немного высушивается воздухом. Дентин после этой манипуляции должен остаться слегка влажным, «искрящимся». Далее проводится аппликация смеси праймер-бонд с последующей полимеризацией.

Преимущества: удобство в работе, сокращение количества этапов работы, а вместе с тем времени, затрачиваемого на выполнение адгезивного протокола, доказанная совместимость со всеми светоотверждаемыми материалами, довольно высокие показатели силы сцепления с эмалью и дентином.

Недостатки: сила адгезии к твердым тканям зуба у адгезивов 5-го поколения немного меньше, чем у предшествующего 4-го поколения, высокий риск возникновения постоперативной чувствительности, несовместимость с большинством химиоотверждаемых материалов [5,6].

В работе с адгезивными системами 5-го поколения существуют нюансы, связанные с их чувствительностью к пересушиванию дентина. Для решения данной проблемы были предложены специальные увлажнители дентина — вещества, которые увлажняют и фиксируют сеть коллагеновых волокон, благодаря содержащемуся в них водному раствору гидроксиэтилметакрилата (НЕМА) и стабилизаторам. Представителями данных веществ являются: Aqua Prep, Gluma Desensitizer, Creafil SA Primer.

После того, как концепция тотального протравливания твердых тканей зуба получила свое развитие, многие специалисты столкнулись с появлением постоперативной чувствительности у пациентов, что в большинстве случаев было связано с нарушением адгезивного протокола при использовании адгезивных систем 4-го и 5-го поколений [7]. Также не менее остро стоял вопрос сокращения клинических этапов при работе с адгезивами и упрощение процесса адгезивной подготовки тканей зуба. Развитие этих стратегий привело к созданию поколений самопротравливающих адгезивных систем.

Адгезивные системы 6-го поколения включают в себя две большие группы материалов: однокомпонентные и двухкомпонентные одношаговые самопротравливающие препараты. Концепция самопротравливания исключает классический этап протравливания эмали и дентина ортофосфорной кислотой с последующим ее смыванием, а подразумевает нейтрализацию кислоты за счет реакции с гидроксиапатитами твердых тканей зуба [8].

В составе адгезивных систем 6-го поколения с химической точки зрения находятся фосфорные эфиры (кислотные компоненты) и адгезивные вещества. По форме выпуска адгезивы данного поколения бывают в форме однокомпонентных препаратов или двухкомпонентных составов, которые смешиваются перед применением. Важно отметить, что независимо от количества компонентов, входящих в систему, механизм их взаимодействия с эмалью и дентином, так же как и методика применения — одинаковы. Обычно в набор с адгезивной системой 6-го поколения входят два флакона: самопротравливающий агент — жидкость (например, NRC — non rinse conditioner, Tyrian SPE — self-priming etchant), которая наносится на твердые ткани зуба на 10–20 секунд без последующего смывания; смесь «праймер-бонд», аналогичная системам 5-го поколения. Представители данной группы: NRC с Prime&Bond NT, Self-Etch Primer c OptiBond Solo Plus, Tyrian SPE c One Step (Plus).

Одношаговые смешиваемые самопротравливающие адгезивы включают два флакона, а компоненты перед использованием требуют смешивания. Представители: FuturaBond (NF), Etch&Prime 3.0, Adper Promt L-Pop, One-Up Bond F (Plus). Главное отличие от многошаговых систем заключается в одномоментном проведении этапов протравливания, праймирования и бондинга за счет нанесения на ткани зуба всех компонентов в одной смеси, что значительно ускоряет процесс работы [9].

Методика нанесения самопротравливающего адгезива предусматривает его аппликацию на дентин, на эмаль вносится 2–3 порции и втирание в стенки полости аппликатором легкими движениями в течение 15–30 секунд. Затем адгезив высушивается слабой струей воздуха до получения тонкой блестящей пленки и полимеризуется под светом активирующей лампы. Далее проводят пломбирование композитом по общепринятой методике.

Преимущества: простая и быстрая методика работы, почти полное отсутствие постоперативной чувствительности, довольно высокие показатели силы сцепления с дентином, многофункциональность, сходная с системами 4-го поколения.

Недостатки: сила сцепления с эмалью у адгезивов этого поколения меньше, чем у систем 4-го и 5-го поколения [10], недостаточная эффективность протравливания интактной эмали и склерозированного дентина, в связи с чем рекомендуется проведение предварительного кислотного протравливания, требовательны к условиям хранения, высокая стоимость. Также стоит отметить, что пока не накоплено достаточного количества клинических данных для оценки отдаленных результатов применения этих адгезивных систем.

Адгезивные системы 7-го поколения— последняяна сегодняшний день разработка в адгезивной стоматологии, но по многим характеристикам они сходны с адгезивными системами 6-го поколения. Отличительной чертой является только отсутствие этапа смешивания компонентов. Адгезивные системы 7-го поколения представлены одним готовым раствором, содержащим протравку, праймер и бонд-агент. Представители: OptiBond All in One, Adper EasyBond, I-Bond, Gluma inside, Brush&Bond.

В составе всех самопротравливающихся адгезивов 7-го поколения входит вода и высокая концентрация кислотных гидрофильных мономеров (до 40 %), нанонаполнитель (5–15 %), несколько типов фотоинициаторов, что позволяет полимеризовать их любым источником света (галогеновыми, светодиодными, плазменными лампами.

Методика работы с адгезивными системами 7-го поколения предусматривает предварительное встряхивание раствора, нанесение его на эмаль и дентин, начиная с эмали несколькими слоями, экспозиция 20–30 секунд, раздувание воздухом, полимеризацию 5–20 секунд. Минимальное время проведения адгезивной подготовки при использовании этих систем составляет в среднем 35 секунд.

Преимущества: очень простая и быстрая методика работы, почти полное отсутствие постоперативной чувствительности, усовершенствованная система полимеризации.

Недостатки: в целом, отсутствие отдаленных клинических результатов использования данных адгезивов не позволяет пока оценить все возможности адгезивных систем 7-го поколения [11,12]. Под вопросом остается эффективность протравливания твердых тканей зуба, стабильность гибридного слоя, а также недостаточная универсальность в применении, так как эти адгезивы используются только со светоотверждаемыми материалами.

Ошибки иосложнения при работе садгезивными системами вбольшинстве случаев связаны с отклонениями в технике работы и могут быть допущены на любом этапе адгезивного протокола. Чаще всего встречается неадекватная изоляция рабочего поля, недостаточное или чрезмерное протравливание, пересушивание тканей зуба, недостаточная экспозиция аппликации материала, неправильное использование компонентов адгезивной системы, недостаточная полимеризация. Перечисленные ошибки, как правило, обратимы и легко устранимы еще на этапе лечения. Но если методика работы не приведена в норму, то в результате допущенных ошибок снижается прочность адгезии и соответственно долговечность реставрации, создаются условия для развития осложнений в ближайшие и отдаленные сроки [7].

Основной проблемой при выполнении адгезивного протокола является появление жалоб у пациентов на послеоперационную чувствительность. Причиной возникновения таких жалоб после лечения может стать пролонгированное травление кислотой при применении методики тотального протравливания твердых тканей зуба под реставрационный материал [13]. Часто такую гиперчувствительность связывают с пересушиванием дентина струей воздуха, с микроподтеканиями и разгерметизацией полости после пломбирования. В таких случаях возникновение повышенной чувствительности можно предотвратить с помощью адгезивных систем, которые в своем химическом составе содержат дентинный герметик — праймер, который способен «запечатать» дентинные трубочки и фиксировать смазанный слой. Использование самопротравливающих адгезивных систем способствует снижению гиперестезии дентина.

Современный рынок стоматологических материалов предлагает большой выбор самых разнообразных адгезивных систем, разработанных на основе различных концепций. Это говорит о том, что идеальная адгезивная система, обеспечивающая оптимальную скорость работы, высокую прочность и долговечность адгезивного соединения к настоящему моменту не создана. Все существующие адгезивные системы имеют свои преимущества и недостатки, поэтому основной задачей стоматолога является подбор той системы, которая соответствует особенностям конкретной клинической ситуации. В сложных случаях, например, при изготовлении протяженных реставраций для жевательных зубов и адгезивной фиксации вкладок, предпочтение следует отдавать испытанным адгезивным системам, нанесение которых осуществляется в несколько этапов. Доказано, что они обеспечивают лучшее качество адгезии. В более простых случаях, с точки зрения объема реставрации, уровня механических нагрузок, площади ретенционной поверхности и эстетических требований, оптимальным является использование адгезивов «все в одном». Следует помнить, что для достижения высококачественного конечного результата гораздо большее значение имеет не выбор адгезивной системы, а тщательное соблюдение всех рекомендаций и технологии ее применения.

Литература:

- Тэй Ф. Современные адгезивные системы // Дент Арт. — 2003. — № 2. — С. 13–16.

- Николаев А. И., Цепов Л. М. Практическая терапевтическая стоматология // М.: МЕД-пресс-информ. — 2003.

- Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юрина, Б. В. Алешин и др. Гистология, эмбриология, цитология // М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — с. 539–550.

- Блунк У. Адгезивные системы: обзор и сравнение // Дент-Арт. — 2003. -№ 2. — С. 5–11.

- Castelnuovo J. Micro-leakage of multi-step and simplified-step bonding systems / J. Castelnuovo, A. H. L. Tjan, P. Liu // Am J. Dent. — 1996. Vol. 9. — P. 245–248.

- Factors contributing to the incompatibility between simplified-step adhesives and chemical-cured or dual-cured composites. Part II. Single-bottle, total-etch adhesive / F. R. Tay at al. // J. Adhes. Dent. — 2003. Vol. 5, № 4. — P. 91–106.

- Frankenberger, R. Technique sensitivity of dentin bonding: effect of application mistakes on bond strength and marginal adaptation / R. Frankenberger, N. Kramer, A. Petschelt // Oper. Dent. 2000. Vol. 25. № 4. P. 324–330.

- Perdigao J. Total-etch versus self-etch adhesive. Effect on postoperative sensitivity / J. Perdigao, S. Geraldeli, J. Hodges // JADA. — 2003. Vol. 134. — Р. 1621–1629.

- Храмченко С. Н., Казеко Л. А. Cамопротравливающие адгезивные системы // Cовременная стоматология. — 2006. — С. 4.

- Microtensile bond strength of a total-etch 3-step, total-etch 2-step, self-etch 2-step, and a self-etch 1-step dentin bonding system through 15-month water storage / S. R. Armstrong at al // J. Adhes Dent. — 2003. № 5. — P. 47–56.

- Tay F., Pashley D. // J. Can. Dent. Assoc. — 2003. — Vol. 69, № 11. — P. 726–731.

- Современные адгезивные системы. Self-etch primer техника / С. А. Горбань и др. // Современная стоматология. — 2007. — № 3. С. 13–15.

- Хибирбегишвили О. Е. Адгезия и кондиционирование // Маэстро стоматологии. — 2004. — № 4. — С. 22–25.

Основные термины (генерируются автоматически): система, дентин, поверхность дентина, смазанный слой, тотальное протравливание, NRC, SPE, ткань зуба, эмаль, ортофосфорная кислота.

Лечение самой распространенной стоматологической патологии предполагает проведение целого ряда врачебных манипуляций. К числу факторов, определяющих продолжительность и эффективность назначаемых процедур, относятся как своевременность обращения в клинику, так и тщательность соблюдения протокола восстановления. Ошибки, допущенные в процессе лечения кариеса, могут стать причиной развития осложнений, на устранение которых потребуется еще больше времени.

Проблемы, связанные с препарированием и пломбированием

Вскрытие кариозной полости для последующего удаления пораженных тканей – стандартная процедура. Регламент предписывает полную экстракцию некротических участков, исключающую инфицирование пульпы, разрушение внутренней структуры, а также развитие вторичного кариеса. Тем не менее, существует небольшая вероятность возникновения осложнений, причиной которых выступают следующие виды врачебных ошибок.

Недостаточное препарирование

Если в ходе врачебного вмешательства часть размягченного дентина осталась нетронутой – высока вероятность повторного развития патологического состояния. Кариес постепенно разрушает ткани вокруг пломбы, что приводит к ее повреждению и выпадению. Некорректное формирование полости и нанесение композита ведет к образованию нависающих краев, которые впоследствии могут обломиться. Кроме того, встречаются ошибки режима препарирования, выраженные в перегреве пульпы и ожоговом поражении твердых тканей, результатом которых также становится некротическое изменение.

Перфорация полостного дна

Грубая работа бором, на фоне острой формы глубокого кариеса, способна привести к образованию сквозного отверстия и травме пульпы. На участке перфорации проявляется кровь или серозная жидкость, пациент испытывает острую боль, которая на время может быть приглушена ввиду действия анестетика. Ранение влечет за собой развитие острой травматической формы пульпита, для лечения которой применяются либо консервативные методы, либо хирургическое вмешательство – экстирпация или ампутация пульпы. Выбор зависит от специфики конкретной клинической картины.

Перфорация стенки полости

Схожая с технической точки зрения проблема, отличающаяся областью локализации. Перфорация полостных стенок обычно наблюдается на участке шейки зуба, в контактной поверхности, и сопровождается повреждением десенной ткани. При диагностировании осложнения применяется девитализирующая паста, кровоостанавливающие средства, а также композитные материалы, с помощью которых заполняется проблемный участок.

Повреждение смежных единиц

Неаккуратное использование бормашины также может повлечь за собой повреждение зубов, расположенных рядом с обрабатываемым элементом. Степень травмирования твердых тканей варьируется от незначительных дефектов до полного удаления участка эмалевого покрытия. При локальных проблемах рекомендуется использование реминерализующих препаратов, а также адгезивных фотополимерных композитов и герметиков.

Некорректная постановка пломбы

Выбор пломбировочного материала, соблюдение инструкции по его приготовлению и эксплуатации – факторы, определяющие итоговое качество формируемой пломбы. Во внимание принимаются как функциональные, так и эстетические характеристики. При размещении состава в обработанной полости исключается образование нависающих краев и наложение «объединяющих» пломб, а также учитываются особенности окклюзии.

Проблемы, возникающие после лечения

Специфика кариеса – в возможности проявления осложнений даже после того, как лечение было завершено. Подобные проблемы зачастую оказываются более сложными с точки зрения устранения, поскольку требуется не только диагностировать участок локализации патологии, но и извлечь материалы, ранее установленные в полость при первичной терапии.

Воспаление и некроз пульпы

Чувствительная внутренняя ткань, содержащая нервный пучок и питающую сеть капилляров, нередко оказывается раздраженной ввиду взаимодействия с медицинскими препаратами и материалами, создающими токсический или термический эффект. Воспалительный процесс сопровождается резкими болезненными ощущениями, а вот для некроза характерно отсутствие выраженной симптоматики на ранних стадиях, что затрудняет своевременную постановку диагноза.

Вторичный кариес

Проблема, обуславливаемая некачественной обработкой кариозной полости. Ухудшает прилегание композитной вкладки, постепенно поражает окружающие ткани, и требует повторного прохождения курса лечения, с дополнительной проверкой состояния внутренней структуры после препарирования. Пломба в подобных случаях ставится повторно – использования предыдущего материала исключается ввиду несоответствия формы вновь образованной полости.

Добавил:

Upload

Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Предмет:

Файл:

этот 08.02.11 вечер МИНИСТЕРСТВО кариес.doc

Скачиваний:

33

Добавлен:

16.11.2019

Размер:

1.51 Mб

Скачать

Блок информации к теме «Ошибки и осложнения при диагностике и лечении кариеса зубов»

Ошибки

возможны на этапах диагностики кариеса,

препарирования кариозных полостей,

медикаментозной обработки и подготовки

их к пломбированию, приготовления

пломбировочных материалов, отделки

пломб.

В

условиях рыночной экономики ошибка

врача может привести как к моральным

издержкам, так и финансовым проблемам.

Следует минимизировать возможность

возникновения ошибок, для этого необходимо

установить хороший контакт с пациентом,

провести полное стоматологическое

обследование для установления диагноза,

составить план лечения, грамотно и

своевременно заполнить медицинскую

документацию, которая поможет избежать

конфликтных ситуаций при возникновении

юридических проблем.

Схема

ориентировочной основы действия по

устранению ошибок, допущенных при

диагностике и лечении кариеса зубов:

Таблица 18

|

ошибки, |

причина ошибки |

метод |

|

Не |

кариозный

проведение |

использование

проведение |

|

Не |

игнорирование |

лечение |

|

Отсутствие |

Игнорирование

Слабое |

сбор

Рациональный

повторная |

|

|

|

продолжение таблицы

18

|

ошибки, |

причина ошибки |

метод устранения |

|

|

ортопедическое |

|

|

Рациональное |

|

|

|

|

|

|

|

|

Лечение |

|

Завышение |

Соблюдение |

|

|

|

продолжение таблицы

18

|

ошибки, |

причина ошибки |

метод |

|

|

Повторное |

|

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)

и)

к)

л) |

|

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #