«Русский язык — самый сложный», — наверняка вам приходилось слышать эту фразу. В ней есть доля истины (хотя простых языков не бывает): у нас такое количество правил и исключений, что освоить все нелегко даже нам, носителям языка.

И все же это не оправдание, чтобы не изучать грамматику. Если вы пишете посты в соцсетях, письма коллегам и клиентам и даже просто сообщения друзьям — лучше делать это без ошибок или стремиться к тому, чтобы их было как можно меньше.

Как развивать грамотность, если школа давно позади? В этой статье поделюсь несколькими способами, которые помогают мне.

Если вы знаете, где ошибаетесь

Кому-то с трудом дается орфография, а кто-то не дружит с пунктуацией. Если в целом уровень грамотности у вас достаточно высок, но никак не даются некоторые моменты — например, путаете о и ё после шипящих или запинаетесь о запятые на стыке союзов — сократить количество ошибок довольно просто.

Ищите подсказки в интернете. Поисковым системам постоянно задают вопросы о том, как писать то или иное слово и в чем разница между двоеточием и тире. На большинство вопросов эксперты уже написали ответы. Ищите их. Правда, не все советы одинаково полезны. Выбирайте в поисковой выдаче авторитетные ресурсы: словари или сайты, где советы дают настоящие филологи (я доверю порталу gramota.ru).

Подглядывайте в книжках. Засомневались в том, как пишется какое-то слово или оборот — поищите примеры в книгах. Я часто так делаю. Например, забыла, обособляется ли слово «например». Открываю электронную книгу (из тех, что есть под рукой), ввожу в поиске слово и смотрю, как оно написано.

Стараюсь найти в книге пример, максимально похожий на мой случай

Не советую проверять по художественным книгам: там могут встречаться авторские знаки. Книги прошлых веков тоже лучше не брать: нормы языка с тех пор могли поменяться. Лучше всего подойдет современная нон-фикшн книга серьезного издательства — там шансы найти верный вариант максимальны. Например, в МИФе над каждой книгой работает несколько редакторов и корректоров, так что в подавляющем большинстве случаев написанному можно доверять.

Перечитывайте на свежую голову. Когда мы пишем текст, глаз «замыливается»: мы погружаемся в смысл, а на орфографию и пунктуацию перестаем обращать внимание. Да и усталость сказывается. Поэтому лучше не публиковать текст сразу после создания, лучше отложить на день или хотя бы пару часов, а потом пробежаться свежим взглядом. Так можно отловить много досадных мелочей.

Если не знаете, где ошибаетесь

Сложнее бороться с теми ошибками, о которых мы даже не подозреваем. Например, если с детства привыкли писать «кракадил», то не заметите ошибку, даже перечитав слово 50 раз. Но и в этом случае можно себе помочь.

Пользуйтесь сервисами проверки грамматики и орфографии. Речь о тех самых сервисах, которые подчеркивают красной линией слова с ошибками. Сейчас проверка работает и в соцсетях, и в мессенджерах, и в почте. Обращайте внимание на подчеркивание и смотрите, что предлагает искусственный интеллект. Правда, он тоже иногда ошибается. Схема должна быть такой: он проверяет вас, вы — его.

Искусственный интеллект иногда предлагает странные варианты и не понимает всех тонкостей языка, поэтому слепо доверять ему не стоит.

Упражняйтесь. Просто читать правила скучно и неэффективно, а вот практиковаться на упражнениях — другое дело. Купите сборник заданий по русскому языку для старшеклассников или студентов. Внутри вы найдете упражнения, подобные тем, что мы делаем, изучая иностранный язык: надо вставить слово, букву или знак препинания. В таких сборниках часто бывает краткое изложение правил, примеры и, главное, ответы — по ним сможете проверять себя.

Если упражнения помогают с иностранным языком, помогут и с родным. — Источник

Попросите кого-то посмотреть ваши тексты. Найдите человека, в чьей грамотности вы уверены, и попросите вас проверить. Пусть он не просто исправит ошибки, а пометит их, чтобы вы могли проанализировать слабые места. «Проверяющего» можно найти в своем окружении или обратиться к профессиональному корректору — небольшие тексты вычитывают быстро и недорого.

Если пишете в соцсетях или блоге, можете использовать коллективный разум — попросить читателей сообщать о ваших ошибках. Пообещайте, что не отправите человека в бан, если он укажет на оплошности. Только, как я уже говорила, не стесняйтесь проверить совет на адекватность, ведь и советчики могут ошибаться.

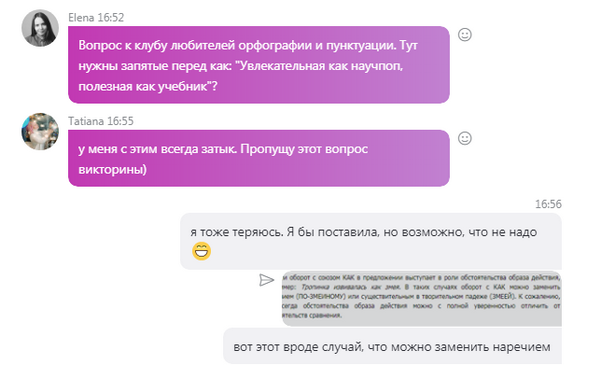

Мы в МИФе часто просим совета друг у друга. Если у вас есть коллеги с высокой грамотностью, можете учредить свой клуб))

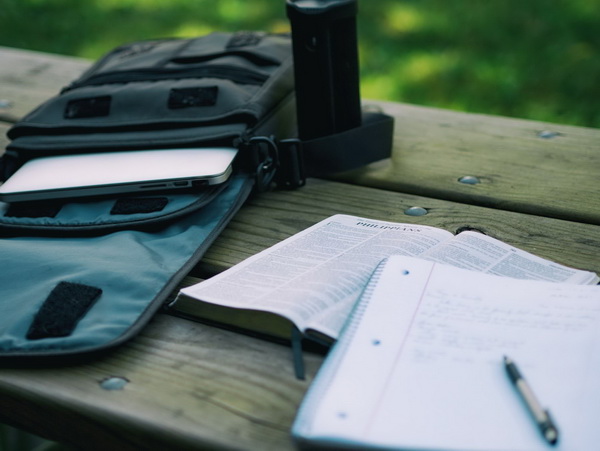

Читайте книги. Классический способ повышения грамотности по-прежнему работает. Качественная литература, хоть художественная, хоть нон-фикшн, поможет развить «чувство языка». Для этого даже не обязательно препарировать каждую фразу. Читая, мы неосознанно запоминаем правильный вид слов, улавливаем ритм языка, и глаз начинает цепляться за ошибки. А если мы их видим, то и исправить не составит труда.

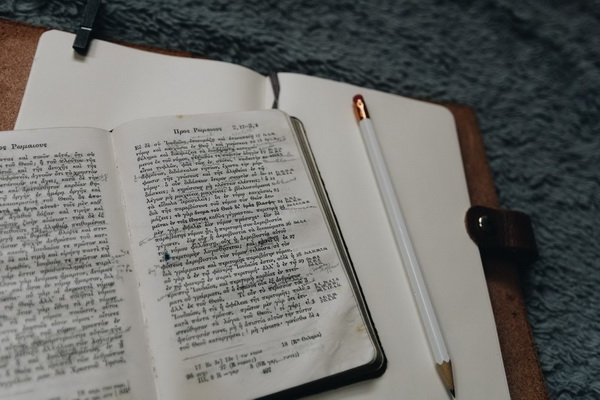

Если будете читать с карандашом в руке, эффект будет еще больше. — Источник

В конце замечу, что делать ошибки — нормально. Русский язык слишком богат, чтобы знать всё. А в некоторых случаях даже специалисты не могут точно сказать, как правильно: все зависит от интерпретаций. Так что не переживайте, если допустили где-то пару ошибок — возможно, никто их и не заметит. И уж точно не переставайте писать.

Обложка поста — unsplash.com

Сколько прекрасных карьер не сложилось, сколько возможностей упущено из-за элементарной безграмотности! Как вы думаете, примет ли серьёзный инвестор «интИресТное прИдложение» о совместной деятельности? И что будет с сотрудником, согласовавшим наружную рекламу с явной ошибкой, которую теперь обсуждает весь город? А согласится ли девушка пойти на свЕдание? Если чувствуете, что орфография не ваш конёк, предлагаем несколько способов её подтянуть.

Если нет времени сидеть над учебниками, можно прокачать знания при помощи онлайн-программы. Как говорится, на войне все средства хороши.

Пройти курс

1. Читайте качественную литературу

Мы пишем правильно не потому, что каждый раз вспоминаем правила, а потому что большинство слов видели сотни раз и запомнили их написание. Поэтому лучшим способом «прокачки» орфографических навыков всегда считалось чтение художественной литературы. Во время этого процесса развивается зрительная память, то есть мозг просто запоминает, как выглядит то или иное слово, и не даст вам ошибиться, даже если вы не помните правил правописания. Но читать нужно качественные книжки, а не переписку в мессенджере или форумы и непонятно чьи тексты в интернете — вот там-то как раз вы рискуете нашпиговать свою голову всеми ошибками, какие только есть в русском языке. Читать желательно с раннего детства. Этот способ хорош ещё и тем, что он не только повышает грамотность, но и обогащает словарный запас.

2. Переписывайте тексты

Нельзя научиться кататься на коньках, не выходя на лёд. Точно так же для грамотного письма недостаточно только читать. Возьмите за правило ежедневно 15–20 минут посвящать переписыванию текстов из художественных или научно-популярных книг. Писать лучше ручкой — так будет срабатывать не только зрительная, но и механическая память. Обычно двух-трёх месяцев занятий хватает, чтобы подтянуть орфографию до приличного уровня.

3. Пишите диктанты

Письмо под диктовку развивает фонематический слух и учит определять ошибкоопасные места. Споткнулись, значит, надо проверить. В век тотальной компьютеризации сделать это можно за считанные секунды, главное, выработать в себе орфографическое чутье, и диктанты этому как раз способствуют. После диктанта делайте полный разбор своих ошибок, и вы увидите, что с каждым новым текстом их будет становиться всё меньше.

4. Повторяйте правила

Нет, заучивать их не нужно. Вы всё-таки не в школе. Правило достаточно внимательно прочитать, осознать, разобрать на примерах и немного попрактиковаться в написании слов с данной орфограммой. В идеале нужно каждый день повторять одно новое правило, но с учётом занятости на работе, дома, можно ограничиться 2–3 занятиями в неделю. На сложные или объёмные правила отводите несколько дней, чтобы закрепить изученное. Заниматься можно по школьным учебникам или использовать специальные книги, где материал обобщён и систематизирован. Например, учебник Дитмара Розенталя «Русский язык» или пособие этого же автора «Пишите, пожалуйста, грамотно!».

5. Смотрите видеоуроки и лекции

Если лучше воспринимаете визуальную информацию, хорошим подспорьем станут видеоуроки и научно-популярные лекции по русскому языку, коих в интернете великое множество. Можно найти уроки по конкретной орфограмме, например о «тся» и «ться», удвоенном «нн» в причастиях, слитном и раздельном написании разных частей речи. Тем, кто хочет улучшить не только грамотность, но и стилистику, рекомендуем послушать лекции известных популяризаторов русского языка Ирины Левонтиной, Анны Валл, Марины Королёвой. Будет не только познавательно, но и очень интересно.

6. Перечитывайте и редактируйте

Привыкли писать в мессенджерах «спс», «пасибки», «я тя лю»? Если хотите повысить грамотность, от такого способа общения лучше отказаться, ведь ваш мозг путается и в неподходящий момент может подсунуть ошибочный вариант. Пишите грамотные сообщения и, прежде чем нажать на Enter, перечитывайте их, исправляйте ошибки. Если сомневаетесь в написании какого-то слова, загуглите его, не знаете, где поставить запятую, — разбейте этот кусок текста на отдельные предложения. Особенно данный навык важен при написании деловых писем. Ещё раз пробежаться глазами по тексту недолго, а ваша репутация не пострадает.

7. Занимайтесь с репетитором или на онлайн-курсах

В любом деле важна система. Если чувствуете, что регулярное самообразование — это не про вас, занимайтесь с репетитором. Особенно этот способ эффективен, когда пробелы в орфографии слишком большие или их нужно устранить в короткие сроки. Личный педагог выстроит индивидуальную программу занятий, поможет быстро и точечно разобраться с основными проблемами. Одновременно он будет тем внешним стимулом, который не даст вам сойти с дистанции. Отметим, что занятия с репетитором стоят недёшево. Если они вам не по карману, вместо реального педагога можно воспользоваться услугами виртуального на какой-нибудь из профильных интернет-платформ.

Например, пройти экспресс-программу можно в онлайн-школе Smart University. Если нужно просто подтянуть письменную речь, выбирайте курс «Орфография для всех», хотите окунуться в языковую среду чуть глубже — запишитесь на курс «Грамотный блогер». Программы состоят из коротких уроков, видео, проверочных тестов. Заниматься в Smart University можно онлайн через компьютер или смартфон. Найти экспресс-программы можно в личном кабинете на сайте в разделе «Курсы без учителя», авторизовавшись по номеру телефона. И помните, учиться никогда не поздно!

Пройти курс

Предупреждение орфографических ошибок.

Я считаю, что начальным этапом в работе над ошибками является их предупреждение. Я уделяю особенно важное значение этой работе в 1 классе, т. к. учащиеся еще недостаточно вооружены прочными теоретическими знаниями и практическими умениями, и в 1 — 4 классах на этапе проведения разного вида упражнений по развитию связной письменной речи.

Использую на уроке и вне его (в часы самоподготовки) разнообразные приемы работы по предупреждению ошибок, что помогают мне достичь максимальных результатов в обучении, а учащимся получить удовлетворение от результатов своего труда.

Систематическая работа по предупреждению ошибок и своевременная работа учащихся по их исправлению — важнейшее условие обеспечения орфографической грамотности.

Наблюдения на уроках, просмотр ученических тетрадей позволяют мне сделать вывод, что работа над ошибками учащихся в ряде школ ведется методически неверно, а порой просто формально. В большинстве случаев проверка работ учителем не стимулирует учащихся на осознанное исправление своих ошибок. Как правило, учитель исправляет ошибки, ученик зрительно воспринимает исправленное и оценку или выписывает слово с допущенной ошибкой 3 — 4 раза. Практика моей работы убеждает, что такая работа бесполезна, часто ведет к перегрузкам учащихся, т. к. они выписывают слова на неизученные правила. Подобная работа не способствует развитию памяти и мышления ученика, совершенствованию его знаний, повторению ранее изученного материала. А между тем, анализируя ошибки, надо знать причины их возникновения, чтобы вовремя помочь ученику ликвидировать их.

Приемы предупреждения ошибок разнообразны. Их применение на уроке зависит от характера орфограммы, этапа ее усвоения, возраста учащихся, их развития и индивидуальных особенностей. . Орфограммы можно обозначать разными способами — выделять цветом, размером шрифта (пальто), расположением. Составление списков однокоренных слов должно сопровождаться разбором значения каждого отдельного слова, выделением орфограммы и морфемы, в которой она находится.

Кроме указанных приемов, для предупреждения орфографических ошибок я использую выборочное комментирование (учащиеся объясняют, прежде всего, написание тех слов, в которых испытывают затруднения), проговаривание трудных для написания слов (хоровое, индивидуальное), а также различные виды диктантов (предупредительный, объяснительный, выборочный и др.) и разборов (фонетический, морфемный, орфографический).

Предупреждение ошибок следует рассматривать как планомерную работу учителя, обеспечивающую правильное применение школьниками орфографических правил в специальных упражнениях и самостоятельных творческих работах. Упражнения беру из опыта других учителей, наиболее мне понравившиеся, иногда редактирую их, усложняю или упрощаю в зависимости от возможностей своего класса

Я убеждена, что работа по предупреждению орфографических ошибок все таки связана с работой по их исправлению. Процесс предупреждения и исправления орфографических ошибок включает последовательное выполнение определенных действий, необходимых для решения орфографической задачи. Работа по предупреждению и исправлению орфографических ошибок я провожу с учетом этой взаимосвязи.

Приемы исправления орфографических ошибок.

Приемы исправления орфографических ошибок учащихся рассматриваются с двух сторон: с одной — вид заданий, предлагаемых учащимся с целью преодоления ошибок, с другой — вид указания учителя на ошибку при проверке письменных работ. Виды заданий перекликаются с приемами предупреждения ошибок. Это различные упражнения, использование таблиц, карточек, перфокарт, которые я в основном изготавливаю сама и т.п.

Способы исправления ошибок, допущенных учениками, различны. Если работа небольшая, я исправляю непосредственно по написании. Так может исправляться по отдельным предложениям предупредительный и объяснительный диктант, списывание текста. В других случаях (например, при контрольных диктантах, изложениях, сочинениях) ошибки исправляю после работы.

Как правило, ошибки исправляю сама, особенно в 1 — 2 классах, но к исправлению привлекаю и учеников. Известно, что дети иногда не замечают своих ошибок. У детей нет орфографической зоркости, ее надо воспитывать. Ученики написали слово, предложение или небольшой отрывок. Теперь они должны внимательно рассмотреть текст, который они списывали или писали под диктовку (текст этот дан либо на плакате, либо написан на доске, либо напечатан в учебнике), сличить с тем, что у них написано, и исправить. Часто практикую и тетрадей, где найдя ошибку, говорят о ней учителю и подчеркивают ее; по возвращении тетрадей ученики исправляют каждый свою работу. Работа может исправляться коллективно; я вызываю одного из детей, тот читает или пишет на доске, объясняет, все исправляют свои ошибки. Все эти способы не исключают необходимости последующего просмотра тетрадей и исправления их мной в классе или дома.

Как исправлять ошибки? Существуют различные способы исправления:

1) ошибочно написанное слово зачеркивается, а вместо него правильно выписывается слово;

2) зачеркивается или заштриховывается ошибочное написание, над словом надписывается нужная буква;

3) ошибка или слово с ошибкой подчеркивается, на полях делаются пометки: пишется нужная буква или слово в исправленном виде, или слово-образец, помогающее своей формой определить, как надо писать слово, или ставить вопрос (что делать? что делает? какая? каким? и т.д.), указывается параграф учебника, делается ссылка на правило и т.д.;

4) ошибочно написанная буква (лучше — морфема, в которой сделана ошибка) просто подчеркивается без каких-либо замечаний.

Большинство учителей предпочитают традиционный прием указания на ошибку: зачеркивание орфографической ошибки, надписывание нужной буквы обозначение на полях условным знаком. Я думаю, что при этом не учитываются тип ошибки, ее причины, индивидуальные особенности учащихся, цель исправления ошибки, уровень овладения умением исправлять орфографические ошибки. Цель исправления ошибки должна меняться от класса к классу и быть взаимосвязанной с уровнем овладения умением. Чем старше ученик, тем больше доля самостоятельности в работе над ошибками.

Использование одного и того же приема исправления ошибки приводит к тому, что учащиеся не выполняют работу над ошибками и допускают типичные ошибки.

С целью активизации учебной деятельности учащихся в процессе выполнения работы над ошибками и осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к исправлению ошибок, учителям рекомендую использовать различные способы исправления ошибок в тетрадях учащихся. Выбор способа должен учитывать индивидуальные особенности учащихся. Учащиеся могут быть разделены на четыре группы. Каждая группа характеризуется как качественными, так и количественными показателями, что является основанием для применения того или иного способа исправления ошибки.

Первую группу составляют учащиеся, которые допускают в письменных работах 1 — 2 ошибки, самостоятельно могут обнаружить и исправить их во время само- и взаимопроверки, систематически выполнят работу над ошибками и не испытывают при этом затруднений в определении характера орфограммы, на которую допущена ошибка, и в выборе соответствующего способа ее исправления.

Ко второй группе относятся учащиеся, которые допускают в письменных работах 1 — 2 ошибки, частично обнаруживают и исправляют их во время само- и взаимопроверки, эпизодически выполняют работу над ошибками и не испытывают при этом затруднений в определении характера орфограммы и в выборе способа исправления ошибки.

Третья группа включает учащихся, которые допускают 3 — 5 ошибок в письменных работах, самостоятельно не могут обнаружить и исправить их во время само- и взаимопроверки, эпизодически выполняют работу над ошибками, затрудняются в определении характера орфограммы и в выборе способа исправления ошибки.

Для четвертой группы учащихся характерно большое количество ошибок в письменных работах. Учащиеся не могут обнаружить и исправить их, не выполняют работу над ошибками, затрудняются в определении характера орфограммы и в выборе способа исправления ошибки.

На протяжении обучения состав групп меняю в зависимости от качества изменений показателей каждой группы, с целью развития самостоятельности учащихся в процессе работы над ошибками и исключение «привыкания» к однообразному способу исправления ошибки

В таблице представлены способы исправления учителем орфографических ошибок для учащихся каждой группы.

Способы исправления учителем ошибок в письменных работах учащихся различных групп.

|

Группы учащихся |

Способы исправления ошибок учителем |

|

1 |

1. Обозначение на полях условным знаком ( / ) строчки, в которой находится ошибка. |

|

2 |

2. Подчеркивание слова, в котором находится ошибка и обозначение на полях условным знаком ( / ). 3. Подчеркивание ошибки в слове и обозначение на полях условным знаком ( / ). |

|

3 |

|

|

4 |

6. Зачеркивание ошибки, надписывание правильного варианта, указание на полях морфемы, в которой находится ошибка. 7. Зачеркивание ошибки, надписывание правильного варианта, указание на полях способа исправления ошибки. |

Применение мною разных способов указания на ошибку в процессе проверки письменных работ не только позволяет учитывать индивидуальные особенности учащихся, но и помогает правильному выбору способа исправления ошибки.

Так, 7-й способ указания на ошибку побуждает учащихся к репродуктивной деятельности, однако исключает возможность неверного выбора способа исправления ошибки. 6-й и 5-й способы содержат подсказку, которая помогает учащимся ориентироваться в памятке работы над ошибками и исправлять ошибку по образцу. Если 4 — 7-й способы указанию на ошибку прямо или косвенно определяют ее характер, то 1 — 3-й требуют от учащихся самостоятельного распознавания характера орфограммы, на которую допущена ошибка, и с учетом этого, выбора способа ее исправления.

Среди разнообразных приемов исправления ошибок наиболее ценным следует признать тот, который обеспечивает осознание учащихся допущенными ими ошибок. Когда я уверена, что мой ученик сам исправит ошибку и не сделает при этом новой, то использую приемы, рассчитанные на большую степень самостоятельности. Чем конкретнее и подробнее указание на ошибку, тем легче учащимся исправить ее. Исправления, сделанные учителем в тетради, должны обязывать учащихся к определенной работе над ошибками, которую нужно контролировать. Сами по себе, без последующей работы, исправления учителя не способствуют исправлению орфографических ошибок.

После того как ошибка зафиксирована учителем, ученик должен выполнить работу над ошибками. Чаще всего учащиеся используют приемы исправления, которые соответствуют образцу, данному учителем после письменной работы, или многократно переписывают слово. Я стараюсь такой прием исправления в своей работе не использовать, так как убеждена, что такие способы исправления ошибки характеризуются репродуктивной деятельностью учащихся и не достигают нужного результата. Кроме того, многократно переписывая слово, учащиеся пишут его второй и третий раз с одной и той же ошибкой, тем самым, закрепляя при этом вариант неправильного написания.

Чтобы дети знали свои ошибки и участвовали в их преодолении, некоторые применяют такие приемы:

-

учащиеся ведут индивидуальные словари, в которых записывают слова, представляющие трудность для всего класса, причем запись ведется не в алфавитном порядке, а по орфографическим правилам; в конце словаря помещается особый раздел: «Мои ошибки», куда записываются слова, в которых данный ученик допустил ошибки в письменных работах;

— мне такой прием не нравится, я его не использую в своей работе.

-

вывешивается на стене класса «орфографическое полотно», на котором для каждого ученика имеются конверты с вложенными в них карточками, а на карточках выписываются слова или словосочетания, которые для ученика представляют трудность; учитель по этим карточкам изо дня в день проверяет, насколько усвоил ученик правописание трудных для него слов, и позволяет убрать ту или иную карточку лишь в том случае, если ученик не допускает в данном слове ошибок.

В какие бы формы не выливался учет ошибок учащихся и их работа над ошибками, я организую занятия таким образом, чтобы, учитывая конкретные ошибки учащихся, внимательно следить за орфографическим развитием, особенно слабых из них, регулярно контролировать и помогать в преодолении трудностей.

Таким образом, мной были рассмотрены лингвистические, психолого-педагогические, методические основы работы над орфографическими ошибками в начальных классах. Опыт моей работы доказывает эффективность такой работы над орфографическими ошибками в начальных классах.

Каждый практикующий учитель не раз сталкивался в своей работе с бесконечными ошибками учеников. Это всегда очень обидно, досадно, порой опускаются руки. К тому же из года в год все мы чувствуем, что грамотность наших воспитанников неумолимо, даже катастрофически падает. Что же делать? В чем причина? Как научить писать без ошибок?

Анализ ошибок, допускаемых учащимися среднего звена, позволяет сделать вывод, что многие ошибки идут из начальной школы. Поэтому, вероятно, надо еще в начальной школе проводить работу по предупреждению ошибок, чтобы дети не усвоили неправильных написаний, не довели их до автоматизма. Проблема предупреждения ошибок существует с тех пор, как появилась методика, как она оформилась в науку. Все мы, начиная с первых методистов, ученых и практиков, ищем пути лечения и предупреждения этой болезни, имя которой безграмотность. Следует заметить, что абсолютно грамотных людей нет. Да и знать всю грамматику и орфографию русского языка просто невозможно. Можно выучить правила, некоторые написания можно объяснить логикой, можно запомнить исключения, но удержать в памяти все эти нагромождения в виде «так принято писать» невозможно.

Извольте видеть: где же здесь логика? Например: в слове гигантский есть т. так как слово образовано от слова гигант. А в слове студенческий нет т. Почему? Ведь слово образовано от слова студент?! И это не одно «недоразумение», их много. Запомнить их все можно разве только за целую жизнь. Что делать? Как научить? Как свести хотя бы до минимума ошибки в работах наших детей? Если вы думаете, что есть готовые рецепты формирования грамотных учеников, то вынуждена вас огорчить: их нет! Все, о чем сегодня мы будем говорить в плане предупреждения ошибок, уже когда-то было. Проблема, может быть, в том, что надо вспомнить, что уже было, дало хорошие результаты, что можно использовать и нам в нашей работе, выслушать тех, кто хочет поделиться своими находками в этом плане, кто добился успехов.

Итак, как добиться орфографической грамотности, как предупредить ошибки? Профессор М.Р. Львов выделяет 6 этапов, которые должен пройти школьник для решения орфографической задачи:

- Увидеть орфограмму в слове;

- Определить вид: проверяемая или нет; если да, к какой теме относится, вспомнить правило;

- Определить способ решения задачи и зависимости от типа (вида) орфограммы;

- Определить «шаги», ступени решения и их последовательность, т.е. составить алгоритм решения задачи;

- Решить задачу, т.е. выполнить последовательные действия по алгоритму;

- Написать слова в соответствии с решением задачи и осуществить самопроверку.

В более обобщенном виде эти этапы определяются так: в орфографическом действии выделяются две ступени: постановка орфографической задачи (выделение орфограммы) и ее решение (выбор письменного знака в соответствии с правилом). Каждому хорошо известна ситуация, когда после изучения правила, например, о безударных гласных в корне, ученики достаточно успешно справляются с заданием «вставить пропущенные буквы», но допускают ошибки на то же правило в собственном тексте. Объяснить эту ситуацию нетрудно: чтобы вставить букву, нужно лишь решить орфографическую задачу, а чтобы осознанно (не случайно) правильно написать слово в своем тексте, им нужно сначала поставить эту задачу, т.е. найти орфограмму. Вот почему умение быстро обнаруживать орфограммы, именуемое орфографической зоркостью, считается важнейшим, базовым орфографическим умением. Поэтому наиглавнейшая задача учителя — научить видеть орфограмму, научить думать при письме.

Существует множество методических приемов, позволяющих предупредить ошибки, развивающих орфографическую зоркость, навык звукобуквенного анализа, самоконтроль. Еще методисты прошлого считали, что существуют факторы и условия, способствующие формированию грамотного письма. Современная наука не отрицает этих факторов, но добавляет и другие. Все мы знаем роль зрительных, слуховых, рукодвигательных факторов. Я бы добавила сюда еще и речедвигательный, т.е. артикуляционный.

Все эти факторы должны быть задействованы. Рассмотрим их все по порядку.

1. Зрительный фактор срабатывает при запоминании непроверяемых написаний. Их в русском языке очень много. Ученые-психологи доказали, что стоит ребенку один раз неправильно написать слово, как он запомнит его и зрительно, и рука зафиксирует неверный графический образ слова, и отложится он в памяти так крепко, что затем надо будет написать это слово сто раз, чтобы ликвидировать ошибку. Поэтому золотое правило ученика: никогда не пиши, если точно не знаешь: сначала предупреди ошибку. Можно использовать следующие приемы:

а) письмо с «дырками» — не знаешь точно, не пиши, спроси у учителя, справься в словаре, убедись, а потом запиши слово, используя иной вид пасты (зеленый, красный), чтобы выделить трудную букву;

б) можно построить так называемые опорные схемы. Например, в 1 классе можно записать рассказ из трех предложений с предварительным построением опорных схем. Сначала дети прохлопывают количество слов в предложении. Учитель читает предложение и записывает на доске опорную схему:

Весной лес оживает. _е__ ___ о_и__е_.

Весной щебечут птицы. _е__о_ _е___у ____ы.

Из берлоги вылезает сонный медведь.

_з _е____и ___е__е_ __нн__ _е__д_.

После составления опорных схем дети пишут предложения под диктовку учителя намного грамотнее, чем написали бы сами. А это и есть запоминание нелегких слов, фиксирование их в тетради, отложение в памяти;

в) есть и такой прием: надо учить ребенка писать диктант. Например: Наступила зима. Учитель говорит: «Наступила — приставка на, приставки но нет. Зима — безударная гласная и, проверяемая ударением — зимы». А затем дается аналогичное предложение: Наступила осень. И дети уже говорят сами. Они начинают опережать учителя своими ответами. Далее дается предложение: Выпал пушистый снег. И дети делают это уже самостоятельно, про себя, с паузой нужной им длительности. Пусть думают! Пусть ребенок говорит про себя, но у доски. Он учится видеть, объяснять себе эту орфограмму до того, как напишет ее;

г) очень слабым детям можно дать посмотреть текст диктанта перед его написанием. Пусть он хоть что-то запомнить, увидит и напишет правильно. В конце концов, наша цель не карать, а учить, и тут хороши все средства;

д) много споров вызывает и прием показа неправильного письма. Так, например, дается текст, «написанный Незнайкой». «В лису расла бальшая сасна. Под ней была зиленая трова и красивые цвиты». Обычно дети с большим энтузиазмом ищут чужие ошибки. Но этот вид работы учит их видеть ошибки, а это уже орфографическая зоркость, которую нам надо развивать и формировать;

е) или еще прием, заставляющий думать над написанием: при изучении темы «Непроизносимые согласные» можно предложить детям написать по памяти пять слов с непроизносимыми согласными и обязательно подчеркнуть их. Если ученик, написав слово, пропустит непроизносимую согласную, ему нечего будет подчеркивать. Значит, надо думать, прежде чем написать. А это наша стратегическая цель: заставить думать при письме;

ж) можно проводить так называемый «диктант с обоснованием». Учитель диктует слова, например, с безударной гласной, проверяемой ударением. Дети сначала должны записать проверочное слово, а затем только то, которое диктует учитель, т.е. должны обосновать орфограмму. Это будет приучать их «слышать» орфограмму, обосновывать свой выбор ее написания;

з) перед диктантом, изложением, сочинением можно проводить такую работу: выписать трудные слова и включить их в работу на уроке. Дети могут читать их хором, индивидуально, запоминают их, объясняют их написание, составляют с ними предложение. Это дает возможность предупредить ошибки в диктантах, изложениях, сочинениях;

и) хорошую обратную связь для учителя дает и работа с сигнальными карточками. Перед записью слов на определенное правило, дети сначала поднимают сигнальные карточки и показывают букву, которую они хотят написать, а затем уже, с одобрения учителя пишут безошибочно. Это так называемый устный словарный диктант.

2. Слуховой фактор. Пишущий человек, как известно, всегда отправляется от слышимого. Поэтому он должен хорошо слушать и слышать то, что говорит учитель, или что он сам проговаривает себе. Поэтому учитель должен развивать фонематический слух. Начинать эту работу надо с 1 класса. Например, при изучении темы «Безударные гласные» можно проводить следующие игры:

а) «Найди опасное место». Учитель произносит слова, а дети хлопают в ладоши, как только услышат звук, которому при письме нельзя доверять. Как его найти? Надо определить, есть ли в слове безударный гласный звук. Если есть, то есть и «опасное место». Если два безударных гласных, то есть два «опасных места»;

б) «Светофор». Дети показывают красный сигнал, как только находят «опасное место»;

в) «Зажги маячок». Это проведение звукового анализа с составлением схемы, в которой обозначаются «опасные места», т.е. кладутся красные сигналы (кружочки) под «опасными местами». После предварительного звукового анализа печатают или выкладывают из букв разрезной азбуки слова с пропуском «опасных мест». Вырабатываем способ действия: «Если звуку можно доверять, обозначают его буквой, если нет — ставлю на его месте сигнал опасности». Умение увидеть такой сигнал опасности, поиск «опасных мест» в написанном слове — это уже начало обучения самопроверке написанного. Например, на доске написано предложение: На земле лежал пушистый снег. Дети под руководством учителя ищут «опасные места» и отмечают их на доске красными кружочками. Эта работа активизирует их, учит видеть орфограмму, вызывает интерес. Дети работают с удовольствием;

г) можно использовать и такой прием: «диктант с подчеркиванием». Во время диктанта учитель постукивает по столу в тот момент, когда произносится слово с какой-либо орфограммой. Это постукивание активизирует мыслительную деятельность ученика, заставляет его думать, искать, находить правильный ответ.

3. Рукодвигательный фактор. Любого орфографического навыка можно достичь только при помощи упражнений, т.е. при ритмичном движении пишущей руки. Вот почему на уроке необходимо как можно больше писать. Сама рука, двигаясь по строке, создает графический образ того или иного слова, «запоминает» и затем пишет его уже автоматически.

4. Проговаривание. Большую роль в формировании орфографического навыка играет так называемое орфографическое проговаривание, т.е. Проговаривание так, как надо писать. Этот прием используют многие учителя. И он дает неплохие результаты. Такую работу необходимо вести с 1 класса.

Пусть ученик, диктуя предложение, каждое слово произносит орфографически, произносит его четко по слогам. Ученик называет слог и гласную в нем. Сама артикуляция в данном случае является составной частью в процессе письма. Работа речевого аппарата в процессе проговаривания создает своеобразный запоминательный образ слова, многократное повторение которого вслух и про себя способствует более прочному запоминанию его написания. Это своего рода «наговор». Чаще всего это касается запоминания написания трудных слов. Такое многократное орфографическое проговаривание прокручивается на уроке несколько раз, повторяется на последующих уроках и, в конце концов, прочно запоминается.

Разумеется, все предложенное в этой статье не является чем-то новым, претендующим на статус особых методических приемов, но систематическая работа по предупреждению ошибок на каждом уроке дает неплохие результаты.

Таким образом, подводя итог сказанному, хочется пожелать успеха и учителям, и их ученикам в овладении сложнейшей русской орфографией, используя опыт и методические рекомендации, изложенные в данной статье.

Грамотно писать без ошибок чрезвычайно полезно и для взрослого, и для ребенка. Изложение своих мыслей на бумаге в эпоху Интернета стало все более сложным. Мы обрабатываем тонны входящей информации в день, но постепенно теряем элементарные навыки. Необходимость быстро прочитать и усвоить определенные сведения не дает нашему мозгу развивать словарный запас. Наша цель: прочитать по диагонали и как можно быстрее схватить суть.

Между тем, постоянное обучение и развитие навыков — залог постоянного развития нашего мозга. Даже если школьные диктанты остались далеко в прошлом и вы уже не ребенок — умение грамотно излагать свои мысли пригодится в составлении резюме, презентаций, брифов и т.д. Кроме того, одновременно вам удастся развить навыки устной речи, а это значит, что вы лучше будете аргументировать свою позицию, объяснять идеи и добиваться понимания с окружающими. А мы, в свою очередь, посоветуем вам способы научиться писать без ошибок. Полученные навыки можно будет применять не только в русском языке, но и в английском или любом другом иностранном, который вы изучаете.

Моральный настрой важнее всего

Если вы планируете усовершенствовать свои навыки только для галочки, вряд ли процесс обучения доставит вам удовольствие. И вряд ли он принесет плоды, которыми можно будет гордиться в дальнейшем. Подумайте: грамотный человек создает впечатление собранного, образованного, заинтересованного. Постарайтесь держать эти мысли в своей голове, приступая к обучению. Подбадривайте себя на пути к достижению успеха.

Старайтесь больше читать

Чтение качественной литературы тренирует зрительную память. С помощью этого, вы сможете пополнить свой словарный запас. На подсознании мозг будет запоминать написание сложных слов. В процессе чтения в фоновом режиме ваша память будет откладывать новые словесные обороты, что, впоследствии, сделает вашу письменную речь более живой и богатой. Предпочтение лучше отдать классической литературе. Или научной фантастике. И главное — читать вдумчиво и с удовольствием.

Попробуйте читать вслух

Не зря интеллигенция прошлых веков часто устраивала литературные кружки, где практиковалось выразительное чтение вслух. Это отлично тренирует память. Однако, и здесь есть свои тонкости: читайте медленно, наблюдая за знаками препинания, с выражением. Только так чтение вслух будет приносить практическую пользу. Это, в свою очередь, поможет делать меньше синтаксических ошибок впоследствии. Чтение вслух развивает интонацию речи: делает ее более живой.

Правило 10 страниц

Тренируйте свою грамотность, переписывая отрывки из классической литературы. Выберите книгу со сложными предложениями, длинными описаниями. Не хватает времени на 10 страниц? Сократите их количество, но старайтесь заниматься этим регулярно. Уже через пару недель вы увидите, что делаете гораздо меньшее количество ошибок в своих текстах.

Заучивайте

Начните с правил русского языка. Если правило сложно воспринимать на слух — постарайтесь записать его. Повторяйте правила ежедневно, пока они полностью не отложатся в вашей памяти. Можно попробовать заучивать стихи — это также отличная стимуляция памяти. Поначалу может показаться, что такой подход слишком сложен. Но наш мозг пластичен, и учится вместе с нами. Уже через несколько недель регулярных тренировок, заучивание не только стихов, но и сложных отрывков прозы будет даваться вам намного проще.

Занимайтесь систематически

Периодически стоит устраивать себе проверочные диктанты и контрольные работы. Составьте список слов, вызывающих у вас сложности. Или определите правила, которые даются вам сложнее всего. Задайте дату контрольной работы и подготовьтесь к ней. Проанализируйте результаты: где вы добились успеха, а что можно улучшить? Попробуйте подключить к проверочным работам родственников и знакомых.

Орфографический словарь — друг человека

Сделайте его настольной книгой. Наличие словаря поможет вам быстро найти слово, вызывающее сложности. Делайте заметки на полях и закладки. Выписывайте слова, в которых вы чаще всего делаете ошибки. И не забывайте сверяться со словарем, если вы не уверены, как пишется то или иное слово.

Учитесь избирательно

Постарайтесь проанализировать, в какой области вы испытываете сложности? Это может быть пунктуация, грамматика, логические ошибки в построении предложений и многое другое. Делайте упор именно на то, что дается сложнее всего. Так вы быстрее сможете достичь результатов. А ваши маленькие победы станут мотивацией для дальнейшего развития.

Обратите внимание на наш курс “Полиглот”.

Он предназначен не только для тех, кто изучает языки. Программа курса направлена на развитие языковых навыков, в целом. Вербальные тренажеры от Викиум помогут развить ваши языковые навыки и углубить понимание языка. Это поможет не только научиться писать грамотно и без ошибок, но и последовательно выстраивать свою речь, а также облегчит изучение слов и правил в иностранных языках.