-

ПРЕИМУЩЕСТВО

Главное конкурентное преимущество компании — полный производственный цикл с собственной разработкой и производством продукции.

-

МИССИЯ КОМПАНИИ

Миссия компании: электромагнитные волны создают комфорт современного мира, обеспечивая нас светом, теплом и информацией.

-

КАЧЕСТВО

Вся продукция компании разрабатывается с учетом требований международных рекомендаций и стандартов ETSI, IEC, IEEE, DIN, ITU, ANSI, EIA, ETS.

-

Радиорелейное оборудование

МИК-РЛ150М, Y-РАСКЕТ и др.

-

Аппаратура беспроводного доступа

WiMIC-2000, WiMIC-6000 и др.

-

Автономные узлы связи

МИК-СЛТМ, РРС и др.

-

Мобильные комплексы

ПУС, АМУ, МИК-АПУ и др.

-

Радиолокационные системы

РЕКА, GUARD, MRS и др.

-

Измерительная аппаратура

Р2М, Р4М, Х5М, СК4М, Г7М и др.

-

Аксессуары СВЧ тракта

ПКМ2-18, ПКМ2-26, МК100 и др.

-

СВЧ электроника

МШУ501, МШУ202, КВ-25351 и др.

-

Монолитно-интегральные схемы

МР107, MP202, MP502 и др.

-

Диоды и диодные МИС

ZB-27, PL-1050, PL-2100 и др.

Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования НПФ МИКРАН.

Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов!

адрес для заявок: mfp@nt-rt.ru

-

029 — Громова Марина

Здравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?

Оператор набирает сообщение

Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?

Задайте вопрос прямо сейчас:

РД 45.014-98

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ

Средства измерений параметров проводной связи специализированные.

Методические указания по поверке измерителей коэффициента ошибок ИКО-1,

комплектов измерительных приборов

12XZ90, ЕТ-100, ЕТ-90 и ЕТ-70

Дата введения 1999-09-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Московским техническим Университетом Связи и

Информатики

2 УТВЕРЖДЕН Госкомсвязи России

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ информационным письмом от 11.08.99 N 4827

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1 Область применения

Настоящий руководящий документ отрасли устанавливает

порядок поверки измерителей коэффициента ошибок ИКО-1, комплектов измерительных

приборов 12XZ 090, измерительных комплектов ЕТ-100, ЕТ-70 и ЕТ-90.

Требования руководящего документа обязательны для

выполнения специалистами метрологической службы отрасли, занимающихся поверкой

данных типов средств измерений.

Руководящий документ отрасли разработан с учетом положений РД 50-660-88 «Документы на методики поверки средств

измерений», введенного в действие Постановлением Госстандарта России от 22

февраля 1988 года N 313 и стандарта отрасли ОСТ 45.88-96 «Отраслевая

система стандартизации. Порядок разработки руководящих документов отрасли».

2 Методические указания по поверке специализированных

средств измерений параметров проводной связи ИКО-1, 12 XZ 090, ЕТ-100, ЕТ-70 и

ЕТ-90

2.1 Поверка измерителей коэффициента ошибок ИКО-1

2.1.1 Операции поверки

Поверка измерителей коэффициента ошибок ИКО-1

осуществляется в последовательности указанной в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

|

Наименование |

Номер пункта методических указаний по поверке ИКО-1 |

|

1 |

2 |

|

Опробование |

2.1.3 |

|

Определение основной погрешности |

2.1.4 |

|

Определение диапазона |

2.1.5 |

|

Определения частоты следования |

2.1.6 |

|

Определение параметров выходных |

2.1.7 |

|

Проверка функционирования |

2.1.8 |

|

Определение относительной |

2.1.9 |

|

Определение абсолютной |

2.1.10 |

|

Определение диапазона амплитуд |

2.1.11 |

2.1.2 Средства поверки

При проведении поверки измерителей коэффициента ошибок

ИКО-1 должны применяться средства поверки, перечень которых приведен в таблице

2.

ТАБЛИЦА 2

|

Наименование |

Основные технические характеристики |

|

1 |

2 |

|

Частотомер |

Диапазон 0,1 |

|

Ч3-57 |

Диапазон 1 мкс |

|

Погрешность +-(+-2*10+ |

|

|

Осциллограф |

Полоса 350 |

|

Погрешность +-0,5*10/ |

|

|

Погрешность +-(0,5+-0,4*10/ |

Примечание — Допускается замена указанных в таблице 2

средств измерений на другие, обеспечивающие определение метрологических

характеристик поверяемых измерителей коэффициента ошибок с требуемой точностью.

2.1.3 Опробование

Перед включением поверяемого прибора проверить четкость

фиксации тумблеров переключателей во всех положениях, а также работу кнопок.

Включить питание прибора тумблером «сеть», при

этом должна засветиться индикаторная лампочка. Через 15 минут после включения

проверить фаункционирование прибора в режиме самоконтроля.

Самоконтроль осуществляется на двух тактовых частотах 2048

и 8448 кГц в двух режимах выделения ошибок: нарушение кода и сравнение, на

испытательных сигналах — в кодах AMI, НDВ-3, СМI.

Органы управления установить в положения: кнопку

«kbit/s» — в оба положения последовательно; кнопку «слово —

ПСП» — в положение «ПСП», кнопку СМI-HDB-3 — в оба положения

последовательно.

Показания цифрового табло прибора при соответствующих

положениях переключателей «контроль», «время счета», кнопок

«КО — счет, «автомат — полуавтомат», «нарушение кода —

сравнение» приведены в таблице 3.

ТАБЛИЦА 3

|

Положение |

Показание цифрового табло |

||||||

|

’kbit/s», кГц |

Нарушение кода и сравнение |

Код |

Контроль |

Время счета |

Автомат полуав. |

Режим Счет |

Режим КО |

|

8448 |

Нарушение |

AMI HDB-3 CMI |

|||||

|

10 |

1 с |

автомат |

253+-1 |

||||

|

полуав. |

257+-1 |

3,2*10 |

|||||

|

10 |

10 с |

автомат |

257+-1 |

||||

|

полуав. |

257+-1 |

3,2*10 |

|||||

|

10 |

1 мин |

автомат |

155+-1 |

||||

|

полуав. |

155+-1 |

3,2*10 |

|||||

|

10 |

10 мин |

автомат |

155+-1 |

||||

|

полуавт. |

155+-1 |

3,2*10 |

|||||

|

2048 |

Нарушение |

AMI |

10 |

1 с |

автомат |

||

|

полуав. |

62+-1 |

3,2*10 |

|||||

|

10 |

10 с |

автомат |

|||||

|

полуав. |

62+-1 |

3,2*10 |

|||||

|

10 |

1 мин |

автомат |

|||||

|

полуав. |

38+-1 |

3,2*10 |

|||||

|

10 |

10 мин |

автомат |

|||||

|

полуавт. |

38+-1 |

3,2*10 |

|||||

|

откл. |

1 с |

автомат |

0 |

||||

|

полуавт. |

9,9*10 |

При проверке работы прибора в кодах AMI и HDB-3 соединяются

между собой одноименные несимметричные гнезда передающей и приемной частей

прибора кабелем РХ4.853.675-03.

При проверке работы прибора в коде CMI соединяются между

собой одноименные несимметричные гнезда кабелем РХ4.653.675-03.

При обнаружении неисправности прибор должен быть направлен

в ремонт.

2.1.4 Определение основной погрешности установки тактовой

частоты

Определение основной погрешности установки тактовой частоты

(ТЧ) проводится с помощью частотомера, подключенного к гнезду «Такт’’, при

отжатой кнопке «Подстройка» в двух положениях кнопки

«kbit/s».

Основная погрешность определяется по формуле:

,

(1)

где: — номинальное

значение тактовой частоты, Гц;

— измеренное

значение тактовой частоты, Гц.

Основная погрешность ТЧ должна быть не более +-0*10.

2.1.5 Определение диапазона перестройки тактовой частоты

Определение диапазона перестройки ТЧ проводится с помощью

частотомера, подключаемого к гнезду «Такт («,

при нажатой кнопке «Подстройка» в двух положениях кнопки

«kbit/s».

Ручку потенциометра «»

установить в крайнее положение: (-) и (+).

Диапазон перестройки частоты должен быть не менее:

+-102 Гц — при частоте 2048 кГц;

+- 420 Гц — при частоте 8448 кГц.

2.1.6 Определение частоты следования испытательных сигналов

Подключить частотомер к гнезду «Синхр», при двух

положениях кнопки ’kbit/s и «Слово — ПСП» и отжатой кнопке

«Подстройка».

Частота следования импульсов синхронизации в режиме ПСП должна

быть:

(62+-1)Гц — при

=2048 кГц;

(258+-1)Гц — при

= 8448 кГц.

В режиме «Слово»:

(128000+-10) Гц — при =2048

кГц;

(528000+-10) Гц — при =8448

кГц.

2.1.7 Определение параметров выходных импульсов

Определение параметров выходных импульсов в кодах AMI,

HDB-3, СМI, NRZ и импульсов ТЧ и синхросигналов проводится в следующей

последовательности:

2.1.7.1. Присоединить вход осциллографа к нагрузке

РХ2.243.026-02 (75 Ом), подключенной через соединительный кабель РХ4.850.675-03

к гнезду «NRZ/СМI(->’’. Вход синхронизации осциллографа присоединить к

гнезду «Синхр» поверяемого прибора.

Органы управления поверяемого прибора установить в

положения:

|

кнопку |

— в |

|

кнопку «Набор слова» |

— в |

|

кнопку «kbit/s’’ |

— в |

|

кнопку «СМI-NRZ» |

— в |

Измерить длительность выходных импульсов (на уровне 0,5

амплитуды), время нарастания и спада импульсов, а также их амплитуду на двух

частотах для кодов NRZ и СМI.

Длительность импульсов должна быть:

(59+-6) нс — код СМI;

(488+-25) нс — код NRZ при частоте 2048 кГц;

(118+-10) нс — код NRZ при частоте 8448 кГц.

Время нарастания и спада импульсов должна быть <=10 нс.

Амплитуда импульсов должна быть >=2,4 В.

2.1.7.2. Переключить нагрузку РХ2.243.026-02 вместе с

соединительным кабелем к несимметричному гнезду «AMI-HDB-3 («. Установить кнопку

«AMI-HDB-3» в оба положения последовательно.

Измерить длительность выходных импульсов (на уровне 0,5

амплитуды), время нарастания и спада импульсов, а также амплитуду импульсов

(результат измерения умножается на 2) на двух частотах в кодах AMI и HDB-3.

Длительность импульсов должна быть (59+-10) нс, при скорости 8448 кбит/с и

(244+-25) нс, при скорости 2048 кбит/с. Амплитуда импульсов должна быть

<=2,4 В. Время нарастания и спада импульсов должно быть <=10 нс.

2.1.7.3. Подключить вход осциллографа к нагрузке

РХ5.171.157 при положении кнопки «2048», а затем к нагрузке

РХ5.171.157-01 при =8448 кГц, а также

соединительным кабелем РХ4.853.645-04, к симметричному гнезду «AMI-HDB-3 («. Аналогичным образом измерить

параметры импульсов. Длительность и время нарастания и спада импульсов должны

находиться в пределах указанных в 2.1.7.2. Амплитуда импульсов должна быть

(3+-0,3) В.

2.1.7.4. Вход осциллографа присоединить к нагрузке

РХ2.243.026-02, подключенной соединительным кабелем к гнезду «Такт («. Органы управления установить

согласно 2.1.7.1.

Измерить длительность импульсов ТЧ (на уровне 0,5

амплитуды), время нарастания и спада импульсов, а также их амплитуду на

частотах 2048 и 8448 кГц. Длительность импульсов должна быть (244+-25) нс при

скорости 2048 кбит/с и (59+-10) нс при скорости 8448 кбит/с. Время нарастания и

спада импульсов должна быть <=10 нс. Амплитуда импульсов должна быть +-2,4

В.

2.1.7.5. Вход осциллографа, подключенный к нагрузке

РХ2.23.026-02 через соединительный кабель РХ4.850.625-01, подключить к гнезду

«Синхр (» и аналогично 2.1.7.4. измерить

параметры импульсов при двух положениях кнопки «Слово-ПСП». Параметры

импульсов должны находиться в пределах указанных в 2.1.7.4.

2.1.8 Проверка функционирования прибора в режиме внешней

синхронизации

Проверка функционирования прибора в режиме внешней

синхронизации проводится путем подачи на гнездо ’’Внешн. запуск»

синусоидального сигнала от внешнего генератора в диапазоне частот от 1,5 до 10

МГц с амплитудой не ниже 1 В на нагрузке (75+-7,5) Ом. Переключатели на лицевой

панели поверяемого прибора установить в положения:

переключатель «Нарушение кода/сравнение» — в

положение «Нарушение кода»;

переключатель «Контроль» — в положение » 10«;

переключатель «Время счета’’ — в положение » 1

с»;

кнопку «Автомат/полуавт» — в положение »

Автомат»;

кнопку «AMI-HDB-3» — в оба положения

последовательно.

Соединить между собой гнезда «AMI/HDB-3»

передающей и приемной части прибора. Проверить контрольные цифры, полученные на

цифровом табло в двух положениях кнопки «Счет/КО».

2.1.9 Определение относительной погрешности измерения

коэффициента ошибок

Определение относительной погрешности измерения

коэффициента ошибок проводится с помощью частотомера, подключенного к гнезду

«Ошибки» в следующей последовательности:

2.1.9.1. Соединить несимметричные гнезда ’’AMI-HDB-3 (’’ и «AMI-HDB-3 (

» с помощью шнура РХ4.350.675-01.

Органы управления поверяемого прибора установить в

положения:

|

кнопку «kbit/s» |

— в |

|

кнопку «Подстройка» |

— |

|

кнопку «Слово-ПСП» |

— в |

|

кнопку «AMI-HDB-3» |

— в |

|

кнопку «Автомат/полуавт» |

— в |

|

кнопку «КО-Счет» |

— в |

|

кнопку «Нарушение кода/Сравнение» |

— в |

Измерить по частотомеру период появления ошибок, установив

время измерения частотомера 1 с при положениях переключателей поверяемого

прибора, указанных в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4

|

Режим |

Положение переключателя «Контроль» |

Положение переключателя «Время счета» |

Код |

|

Нарушение |

10 |

1 |

AMI |

|

10 |

10 |

HDB-3 |

|

|

10 |

1 |

СMI |

|

|

10 |

10 |

||

|

Сравнение |

10 |

1 |

AMI |

|

10 |

10 |

HDB-3 |

|

|

10 |

1 |

СMI |

|

|

10 |

10 |

Определить расчетный коэффициент ошибок по формуле:

,

(2)

где: — расчетный

коэффициент ошибок;

— период

появления ошибок (показания частотомера).

Относительная погрешность измерения коэффициента ошибок

определяется по формуле:

%.

(3)

Относительная погрешность измерения не должна быть более

10%.

2.1.9.2. Повторить операции по 2.1.9.1. в кодах HDB-3 и AMI

на частоте 2048 кГц, предварительно установив кнопку «kbit/s’’ в положение

’’2048». Положения переключателей «Контроль», «Время

счета» приведены в таблице 4.

Определить расчетный коэффициент ошибок по формуле:

,

(4)

где — расчетный

коэффициент ошибок;

— период

появления ошибок (показания частотомера).

Зафиксировать показания цифрового табло и определить относительную погрешность

измерения коэффициента ошибок по формуле (3). Относительная погрешность

измерения коэффициента ошибок не должна быть более 10%.

2.1.10 Определение абсолютной погрешности счета ошибок

Определение абсолютной погрешности счета ошибок проводится

с помощью частотомера, подключенного к гнезду «Ошибка». Кнопку

«КО-Счет» установить в положение «Счет». Повторить все

операции по п.2.1.9, измеряя по частотомеру частоту появления ошибок. Сравнивая

показания частотомера с показаниями цифрового табло детектора, определить

погрешность счета ошибок по формуле:

,

(5)

где: — абсолютная

погрешность измерения числа ошибок;

— число

ошибок, зарегистрированных на цифровом табло детектора ошибок;

—

число ошибок, зарегистрированных счетчиком.

Абсолютная погрешность счета ошибок должна быть не более

+-(0,03+-1).

2.1.11 Определение амплитуды испытательного сигнала.

Определение амплитуды испытательного сигнала проводится в

режиме самоконтроля.

Соединить симметричный разъем «AMI-HDB (» через выносной элемент

РХ5.171.157-02 с помощью соединительного шнура РХ4.350.675-01 с несимметричным

разъемом «AMI-HDB-3)».

Органы управления поверяемого прибора установить в

положения:

|

кнопку «kbit/s» |

— в |

|

кнопку «Подстройка» |

— в |

|

кнопку «Слово-ПСП» |

— в |

|

переключатель «Контроль» |

— в |

|

кнопку «Автомат/полуавт» |

— в |

|

кнопку «КО-Счет» |

— в |

|

переключатель «Время Счета’’ |

— в |

Показание цифрового табло детектора ошибок должно быть

257+-5.

Заменить выносной элемент РХ5.171.057-02 на выносной

элемент РХ5.171.157-03. Показание цифрового табло детектора ошибок должно быть

257+-5.

2.2 Поверка комплектов измерительных приборов 12xZ090

2.2.1 Операции поверки.

Поверка комплектов измерительных приборов 12xZ090

осуществляется в последовательности указанной в таблице 5

ТАБЛИЦА 5

|

Наименование |

Номер пункта методических указаний по поверке |

|

1 |

2 |

|

Опробование |

2.2.4. |

|

Определение |

2.2.5. |

|

Определение |

2.2.6. |

|

Определение |

2.2.7. |

|

Определение |

2.2.8. |

|

Определение |

2.2.9. |

|

Определение |

2.2.10. |

|

Определение |

2.2.11. |

|

Определение |

2.2.12. |

|

Определение |

2.2.13. |

|

Определение |

2.2.14. |

|

Определение |

2.2.15. |

|

Определение |

2.2.16. |

|

Определение |

2.2.17. |

|

Определение |

2.2.18. |

|

Определение |

2.2.19. |

|

Определение |

2.2.20. |

|

Определение |

2.2.21. |

2.2.2 Средства поверки

При проведении поверки комплектов измерительных приборов

12xZ090 должны применяться средства поверки, перечень которых приведен в

таблице 6.

ТАБЛИЦА 6

|

Наименование |

Основные технические характеристики |

|

1 |

2 |

|

Частотомер |

Предел |

|

Основная +-0,05·10 |

|

|

|

|

|

Диодный |

Основная +-(0,2-8)% +-(0,2-2)% |

|

Измеритель |

Предел |

|

Основная +-0,1 10 |

|

|

Вольтметр |

Предел |

|

Основная +-(0,2-0,5)% 30 Гц |

|

|

Измерительный GF-61 |

20 Гц

|

|

Магазин М3-50-3 |

Предел |

|

Основная +-(0,05-0,15) 0-50 |

|

|

Измеритель |

0,02-200 |

|

Основная +-(0,05 г.к. +0,06)% |

|

|

Резисторы |

12,4; |

|

Основная +-1% |

Примечание — Допускается замена указанных в таблице 6

средств измерений на другие средства измерений, обеспечивающие определение

метрологических характеристик поверяемых комплектов измерительных приборов с

требуемой точностью.

2.2.3 Условия поверки

При проведении поверки комплектов измерительных приборов

должны соблюдаться следующие условия:

— температура окружающего воздуха (20+-5) °С;

— относительная влажность окружающего воздуха (60+-15)%;

— атмосферное давление (100+-4) кПа;

— напряжение питания (от сети переменного тока частотой 50

Гц) 220 В +-2%;

— заземление средств измерений, применяемых в процессе

поверки, должно осуществляться многожильным медным проводом сечением не менее 1 мм или

алюминиевым проводом сечением не менее 2 мм.

2.2.4 Опробование

При опробовании проверяется:

— возможность установки стрелки указателя выходного уровня

с помощью механического нуль-корректора на крайнюю левую отметку шкалы при

выключенном питании;

— легкость перемещения ручек настройки и возможность

управления прибором в указанных пределах;

— четкость фиксации переключателей и совпадение их

указателей с отметками на соответствующих шкалах;

— отсутствие срывов генерации и возможность установки

опорного уровня в рабочем диапазоне частот генератора;

— возможность проведения калибровки измерителя уровня в

широкополосном и селективном режимах.

2.2.5 Определение погрешности установки частоты генератора

Определение погрешности установки частоты проводится

методом прямого измерения частоты генератора электронно-счетным частотомером в

режиме непрерывной генерации при выходном напряжении не менее 0,1 В. Подключить

к согласованно нагруженному генератору частотомер. Время счета встроенного

частотомера установить равным 0,1 с. Снять показания частот в следующих точках:

0,02; 0,8; 3,0; 6,5 кГц — I диапазон

0,02; 0,8; 10; 30 кГц — II диапазон

0,25; 10; 100; 650 кГц — III диапазон

Абсолютную погрешность установки частоты генератора

определить по формуле:

,

где: — номинальное

значение частоты, установленное по шкале генератора, Гц;

— значение

частоты, измеренное частотомером, Гц.

Погрешность установки частоты не должна превышать 2·10+-1 ед.сч. Если погрешность установки

частоты не превышает указанного допуска, то показания частотомера должны лежать

в пределах, указанных в таблице 7.

ТАБЛИЦА 7

|

Диапазон |

Значение частоты, установленное на генераторе, Гц |

Диапазон допустимых показаний частотомера, Гц |

|

I |

0,02 |

19,8996-20,1004 |

|

0,8 |

799,884-800,116 |

|

|

3,0 |

2999,84-3000,16 |

|

|

6,5 |

6499,77-6500,23 |

|

|

II |

0,02 |

18,9996-21,0004 |

|

0,8 |

798,984-801,016 |

|

|

10 |

9998,8-10001,2 |

|

|

30 |

2998,4-30001,6 |

|

|

III |

0,25 |

23,995-260,005 |

|

10 |

9989,8-10010,2 |

|

|

100 |

9999,0-100012,0 |

|

|

650 |

64997,0-650023,0 |

2.2.6 Определение кратковременной нестабильности частоты

генератора

Определение кратковременной нестабильности частоты

проводится методом прямых измерений частоты генератора электронно-счетным

частотомером в режиме непрерывной генерации при выходном напряжении не менее

0,1 В.

Подключить к согласованно нагруженному генератору

частотомер. Определение нестабильности частоты генератора проводится спустя 5

минут после его включения на частоте 800 Гц I и II диапазонов. Измерения

проводятся через каждые 1-3 минуты в течение 15 минут.

Выключить генератор и после того как он остынет, включить

снова. Повторить измерения на частоте 800 Гц II диапазона. Аналогичным образом

провести измерения на частоте 10 кГц III диапазона.

Нестабильность частоты определить по формуле:

,

где: и

— максимальное и минимальное значения

измеряемой частоты, Гц.

Нестабильность частоты генератора за 15 минут не должна

превышать:

+-100 Гц, для III диапазона

+-10 Гц, для II диапазона

+- 1 Гц, для I диапазона

2.2.7 Определение основной погрешности опорного значения

выходного уровня генератора

Определение основной погрешности опорного значения

выходного уровня проводится методом прямого измерения напряжения вольтметром

В3-63.

Исходные условия поверки: выход генератора несимметричный,

выходное сопротивление 0 Ом, сопротивление нагрузки 75 Ом. Установить стрелку

встроенного прибора выходного уровня на отметку 10 дБ, выходной делитель — в

положении минус 10 дБ.

Измерения провести на частотах 800 Гц для I и II диапазонов

и 10 кГЦ для III диапазона.

Измерить выходной уровень генератора вольтметром В3-63.

Измерения проводить дважды: при подходе к отметке 10 дБ по шкале стрелочного

прибора со стороны больших и меньших значений. За действительное значение

выходного уровня () принять худший результат

двух измерений.

Вычислить основную погрешность выходного уровня по формуле:

.

Вычисленная погрешность не должна превышать +-0,2 дБ. При

этом показания вольтметра должны находиться в пределах 0,7570-0,7926 В.

2.2.8 Определение погрешности градуировки шкалы встроенного

прибора выходного уровня генератора

Определение погрешности градуировки шкалы встроенного

прибора выходного уровня проводится методом прямых измерений напряжения на

выходе генератора вольтметром В3-63. Измерения проводятся в режиме холостого

хода на симметричном выходе при выходном сопротивлении генератора 0 Ом и при =

=150

Ом.

Установить на генераторе частоту 10 кГц, выходной делитель

— в положение 10 дБ, стрелку встроенного прибора выходного уровня в положение

10 дБ, =0 Ом (режим XX).

Измерить выходной уровень генератора вольтметром В3-63.

Данная величина напряжения () является

отсчетной. Затем измерить выходной уровень генератора, поочередно устанавливая

стрелку на все числовые отметки шкалы.

Каждое измерение проводить дважды, подводя стрелку со

стороны больших и меньших значений к каждой точке шкалы, определяя при этом

среднеарифметическое двух измерений. Все измерения повторить, установив

выходное сопротивление генератора и сопротивление нагрузки равным 150 Ом.

Значение погрешности шкалы на числовых отметках определить

по формуле:

дБ,

где: — действительное

значение выходного напряжения на текущей отметке шкалы, В;

— текущая

отметка шкалы.

Вычисленная погрешность не должна превышать следующих

значений:

|

при |

||

|

На участке шкалы |

12-5 |

— |

|

На участке шкалы |

5 — |

— |

|

при |

||

|

На участке шкалы |

6-0 |

— |

|

На участке шкалы |

0 — |

— |

При определении погрешности шкалы, градуированной в

вольтах, выходное сопротивление генератора установить равным 0 Ом, частоту

равной 10 кГц, переключатель шкалы установить в положение 10 В.

Измерить вольтметром В3-63 выходной уровень генератора на

отметке 10 В. Затем поочередно установить значения шкалы 5 и 2 В. Аналогичным

образом проверить шкалу 3 В, начиная с отметки 3 В.

Определить погрешность градуировки шкалы по формуле:

%,

где: — поверяемая

отметка шкалы, В;

—

действительное значение напряжения, отсчитанное по вольтметру, В;

— конечное

значение шкалы.

Вычисленная погрешность не должна превышать +-1,5%.

2.2.9 Определение погрешности ступенчатой установки уровня

выходного сигнала генератора

Определение погрешности ступенчатой установки уровня

выходного сигнала проводится методом прямых измерений для положений

переключателя от минус 10 до плюс 10 дБ и методом замещения для положений

переключателя от минус 10 до минус 60 дБ.

Установить переключатель ступенчатой установки уровня

генератора в положение минус 10 дБ, выходное сопротивление 0 Ом, частоту 800 Гц

I диапазона. Выход генератора несимметричный =75

Ом. При всех измерениях стрелку встроенного прибора выходного уровня

поддерживать на отметке 10 дБ. Измерить выходное напряжение генератора

вольтметром ВЗ-63. Данная величина является отсчетной .

Произвести аналогичные измерения, устанавливая поочередно

переключатель ступенчатой регулировки в положения 0 дБ и 10 дБ.

Определить погрешность переключателя ступенчатой установки

выходного уровня по формуле:

,

где: — действительное

значение выходного уровня для положений переключателя 0 дБ и 10 дБ;

— суммарный

выходной уровень генератора, дБ.

Аналогичные измерения провести на частотах 0,8 кГц для II

диапазона и 10 кГц для III диапазона.

Определение погрешности выходного делителя для положений

переключателя ступенчатой регулировки от минус 10 до минус 60 дБ проводится по

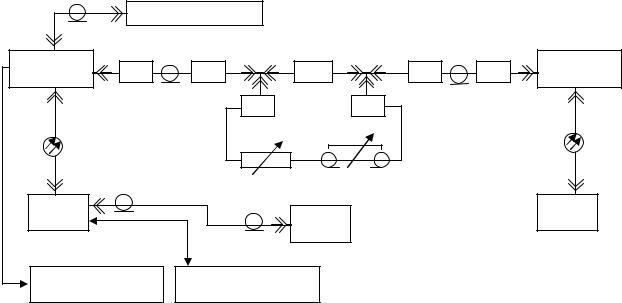

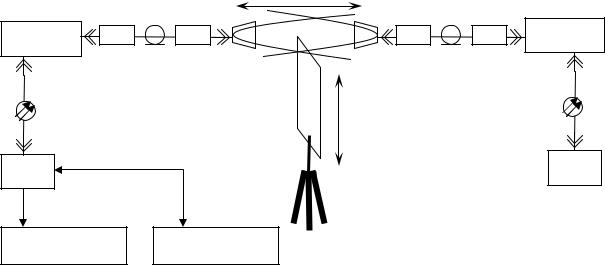

схеме представленной на рисунке 1.

Рисунок 1

Исходные условия поверки выход: вспомогательного генератора

GF-61 несимметричный, выходное сопротивление 75 Ом, затухание МЗ-50-3 равно 0

дБ. Перед измерением провести метрологическую аттестацию магазина МЗ-50-3 на

постоянном токе и составить таблицу поправок, срок действия которых — пять дней

с момента окончания аттестации.

Индикатор состоит из измерителя уровня типа MU-61,

работающего в селективном режиме и подключенного к его выходу (постоянного

тока) цифрового вольтметра типа В7-38.

Исходные условия поверки: выход поверяемого генератора

несимметричный, входное сопротивление 75 Ом, частота 1 кГц I диапазона, стрелка

встроенного прибора выходного уровня на отметке 10 дБ, выходной делитель в

положении минус 10 дБ.

Зафиксировать показание индикатора, соответствующее

выходному напряжению генератора.

Отключить индикатор от генератора и подключить его к выходу

МЗ-50-3. Изменением выходного уровня вспомогательного генератора восстановить

на индикаторе прежнее показание и измерить соответствующее ему напряжение

вольтметром В3-63. Данная величина является отсчетной .

Аналогичным образом выполнить измерения на каждом из других

положений переключателя ступенчатой установки выходного уровня, изменяя

затухание МЗ-50-3 на столько дБ, на сколько происходит изменение выходного

уровня при переключении переключателя.

Определить погрешность переключателя ступенчатой установки

выходного уровня для его положений от минус 10 дБ до минус 60 дБ по формуле:

,

где: — напряжение,

измеренное в текущем положении переключателя, В;

—

погрешность затухания, введенного на МЗ-50-3 при измерениях в текущем положении

переключателя ступенчатой установки уровня, определенная при метрологической

аттестации, дБ.

Погрешность ступенчатой установки выходного уровня не

должна превышать +-0,1 дБ.

2.2.10 Определение частотной погрешности выходного уровня

генератора

Определение частотной погрешности выходного уровня

проводится методом замещения по схеме представленной на рисунке 1.

Исходные условия поверки: выход поверяемого генератора

симметричный, выходное сопротивление 0 Ом, частота 1 кГц I диапазона, стрелка

встроенного прибора выходного уровня на отметке 10 дБ, выходной делитель в

положении минус 60 дБ, выход вспомогательного генератора несимметричный,

выходное сопротивление 75 Ом, частота 1 кГц, вход селективного измерителя

уровня MU-61 несимметричный, входное сопротивление 75 Ом, затухание МЗ-50-3

равно 60 дБ.

Зафиксировать показание индикатора, соответствующее

выходному напряжению генератора. Отключить индикатор от генератора и подключить

его к выходу МЗ-50-3. Изменением уровня вспомогательного генератора

восстановить на индикаторе прежнее показание и измерить соответствующее ему

напряжение. Такие же измерения выполнить на частотах 1 кГц II диапазона и 10

кГц III диапазона. Данная величина () является

отсчетной. Измерения повторить на частотах:

3; 6,5 кГц — I диапазон

3; 10; 30 кГц — II диапазон

1; 100; 650 кГц — III диапазон

Аналогичным образом провести измерения при положении

выходного делителя минус 50 дБ (затухание МЗ-50-3 равно 50 дБ).

Вычислить частотную погрешность выходного уровня по

формуле:

дБ,

где: — выходное

напряжение на текущей частоте.

Вычислительная частотная погрешность на I и II диапазонах

частот не должна превышать +-0,3 дБ, на III диапазоне +-0,4 дБ.

2.2.11 Определение коэффициента гармоник генератора

Определение коэффициента гармоник до 200 кГц проводится

методом прямых измерений и методом косвенных измерений на частоте свыше 200

кГц. Измерения проводят при выходном сопротивлении генератора 0 Ом,

сопротивлении нагрузки 300 Ом и выходном уровне 20 дБ.

Определение коэффициента гармоник проводить на частотах:

|

0,025; 0,05; 0,8; 6,5 кГц |

— I |

|

0,025; 0,8; 10; 30 кГц |

— II |

|

0,2; 0,8; 10; 100; 300; 650 кГц |

— III |

На частотах до 200 кГц измерения выполняются с помощью

измерителя нелинейных искажений типа С6-12 на симметричном и несимметричном

входах.

На частоте выше 200 кГц измерения проводить с помощью

селективного вольтметра типа MU-61 на несимметричном высокоомном входе.

Коэффициент гармоник в этом случае вычисляется по формуле:

%,

где: и

— напряжения 1 и 2 гармоник

соответственно.

Коэффициент гармоник не должен превышать значений указанных

в таблице 8.

ТАБЛИЦА 8

|

Диапазон |

I и II |

III |

|||

|

Частота, |

0,025 |

0,05 |

08-30 |

0,2 |

0,25-650 |

|

Допустимый |

0,6 |

0,3 |

0,1 |

1,0 |

0,5 |

2.2.12 Определение погрешности выходных сопротивлений

генератора

Определение погрешности выходных сопротивлений проводится

методом косвенных измерений по схеме представленной на рисунке 2.

Рисунок 2

Измерения проводить при выходном уровне генератора 0 дБ на

частоте 10 кГц III диапазона.

Измерить выходное напряжение генератора вольтметром при

холостом ходе. Затем подключить сопротивление нагрузки, равное измеренному

входному сопротивлению генератора и измерения повторить. При выходном

сопротивлении 0 Ом сопротивление нагрузки брать равным 75 Ом.

Измерения провести при всех входных сопротивлениях на симметричном

и несимметричном выходах. На симметричном выходе измерение проводить, дважды

меняя местами точки подключения вольтметра. За действительное значение

выходного напряжения брать среднее арифметическое двух измерений.

Выходное сопротивление вычисляется по формуле:

,

где: — сопротивление

нагрузки, 0 Ом;

— выходное

напряжение генератора при отключенной нагрузке, В;

— выходное

напряжение генератора при подключенной нагрузке, В.

Погрешность выходных сопротивлений 75; 135; 150; 600 Ом не

должна превышать 1%. Значение выходного сопротивления 0 Ом не должно превышать

5 Ом.

2.2.13 Определение погрешности входных сопротивлений

измерителя уровня

Определение входных сопротивлений проводится косвенным

методом по схемам, представленным на рисунках 3 и 4 в широкополосном режиме

работы.

Рисунок 3

Рисунок 4

На симметричном входе (рисунок 3) измерения проводятся на

частотах 0,25; 10; 300; 650 кГц при определении входных сопротивлений 75; 135;

150 Ом и на частотах 0,25; 10; 300 кГц при определении входного сопротивления

600 Ом. Модуль входного сопротивления высокоомного входа определять на частотах

0,4; 300; 400; 650 кГц. Выход генератора должен быть симметричный, выходное

сопротивление 0 Ом, выходной уровень 10 дБ.

Величина добавочных резисторов при

определении сопротивлений 75; 135; 150 и 600 Ом должна быть равна 300 Ом, а при

определении высокоомного сопротивления входа — 2,5 кОм.

Измерить вольтметром В3-63 напряжение на входе измерителя

уровня и на выходе генератора.

Величина входного сопротивления определяется по формуле:

*,

где: ,

* — напряжения, измеренные на выходе

генератора, В;

,

* — напряжения, измеренные на входе

измерителя уровня, В.

_______________

* Формула и экспликация к ней соответствуют оригиналу. —

Примечание «КОДЕКС».

На несимметричном входе измерения необходимо проводить по

схеме представленной на рисунке 4.

Измерения проводятся при всех положениях переключателя

входного сопротивления методом, описанным выше.

Величина входного сопротивления измерителя уровня

определяется по формуле:

,

где: — напряжение,

измеренное на выходе генератора, В;

—

напряжение, измеренное на входе измерителя уровня, В;

— добавочный

резистор, равный 600 Ом.

Величины входных сопротивлений не должны отличаться от

номинальных более чем на 10% для входных сопротивлений 75, 135, 150 Ом и более

чем на 20% для входного сопротивления 600 Ом.

2.2.14 Определение основной погрешности измерения уровня 0

дБ

Определение основной погрешности измерения уровня 0 дБ

проводится методом прямого измерения вольтметром В3-63 величины напряжения на

входе измерителя уровня ИУ.

Подать с выхода генератора на несимметричный (симметричный)

вход измерителя уровня (при положении входного делителя 0 дБ и переключателя

входных сопротивлений 150 Ом) сигнал частотой 10 кГц и уровнем 0 дБ.

Установить изменением выходного уровня генератора, стрелку

прибора измерителя уровня на отметку 0 дБ. Измерить уровень на входе ИУ

вольтметром В3-63. Повторить измерения при входных сопротивлениях измерителя

уровня 75, 135 и 600 Ом.

При измерениях на симметричном входе напряжение измерять

дважды, меняя местами точки подключения вольтметра. Истинное значение

напряжения вычисляется как среднее арифметическое двух измерений.

В селективном режиме измеритель уровня предварительно

настроить на частоту генератора по максимальному отклонению стрелки встроенного

прибора ИУ.

Основная погрешность измерения уровня 0 дБ определяется по

формулу:

,

где: — напряжение,

измеренное вольтметром, В.

Значение основной погрешности измерения уровня 0 дБ не

должно превышать +-0,2 дБ. Если погрешность измерения уровня 0 дБ не превышает

указанного допуска, то показания вольтметра будут находиться в пределах

(0,7570-0,7926) В.

2.2.15 Определение погрешности градуировки шкалы встроенного

прибора измерителя уровня

Определение погрешности градуировки шкалы проводится

методом прямых измерений напряжения на входе измерителя уровня вольтметром

В3-49. Измерения проводить в широкополосном режиме. Установить выходное

сопротивление генератора и входное сопротивление измерителя уровня равным 150

Ом. Делитель измерителя уровня установить в положение 0 дБ. Подать с выхода

генератора сигнал частотой 10 кГц и уровнем 0 дБ.

Изменением уровня сигнала на выходе генератора установить

стрелку встроенного прибора измерителя уровня на отметку 0 дБ. Измерить

величину подаваемого напряжения вольтметром В3-49.

Аналогично проверить все другие отметки шкалы при подходе к

ним справа и слева. Вычислить истинное значение напряжения, как среднее

арифметическое двух измерений.

Определить погрешность градуировки шкалы по отношению к

отметке 0 дБ по формуле:

,

где: — отметка шкалы;

—

напряжение, измеренное на каждой отметке шкалы;

—

напряжение, измеренное на отметке 0 дБ.

Поверяемые отметки и допустимая погрешность градуировки

шкалы приведены в таблице 9.

ТАБЛИЦА 9

|

Поверяемые отметки |

(2; -4) дБ |

(-5; -6) дБ |

(-10; -15) дБ |

|

Допустимая |

-0,1 дБ |

+-0,2 дБ |

+-0,45 дБ |

Провести аналогичные измерения по шкале, градуированной в

В. Измерения производить на отметках:

1, 2, 3 В — для шкалы с верхним значением 3 В;

2, 6, 10 В — для шкалы с верхним значением 10 В.

Погрешность градуировки шкалы в этом случае определяется по

формуле:

%,

где: — номинальное

значение выходного напряжения;

—

действительное значение выходного напряжения;

— верхний

предел поверяемой шкалы.

Значение погрешности на числовых отметках шкалы,

проградуированной в вольтах не должно превышать +-2%.

2.2.16 Определение погрешности ступенчатой установки

пределов измерения измерителя уровня

Определение погрешности ступенчатой установки уровня

входного сигнала проводится методом прямого измерения вольтметром В3-63

напряжения на входе МЗ-50-3 по схеме представленной на рисунке 5.

Рисунок 5

Измерения выполняются в широкополосном и селективном

режимах ИУ на частотах 10, 100, 300, 650 кГц.

Измерения для положений делителя 0, 10, 20 дБ и для

положения минус 10 дБ проводить исключая МЗ-50-3 из схемы приведенной на

рисунке 5.

Для положений 0-20 дБ измерения проводить на несимметричном

входе 75 Ом. Подключение генератора к ИУ должно быть согласованное. Установить

переключатели ступенчатой установки уровня в положение 0 дБ. Подать с выхода

генератора сигнал частотой 10 кГц и уровнем 0 дБ. Изменением выходного уровня

генератора установить стрелку встроенного прибора на отметку 0 дБ.

Измерить вольтметром напряжение на входе измерителя уровня.

Данная величина () является отсчетной. Затем

измерить входной уровень при положениях переключателя ступенчатой установки уровня

10 и 20 дБ.

Определить погрешность переключателя ступенчатой установки

уровня для положений 10 и 20 дБ по формуле:

,

где: — напряжение,

соответствующее положению входного делителя 0 дБ, В;

—

напряжение, соответствующее текущему положению делителя, В;

— текущее

положение делителя.

Вычисленная погрешность не должна превышать значений +-0,1

дБ в широкополосном и +-0,2 дБ в селективном режимах работы ИУ.

Определение погрешности переключателя ступенчатой

регулировки пределов измерения на остальных пределах проводится по схеме

приведенной на рисунке 5.

Установить:

на генераторе сигнал частотой 10 кГц и уровнем 0 дБ;

переключатель ступенчатой регулировки МЗ-50-3 в положение 0

дБ;

выходное сопротивление генератора 75 Ом;

входное сопротивление измерителя уровня 75 Ом.

Изменением выходного уровня генератора добиться показаний 0

дБ отсчетного устройства ИУ. Вольтметром В3-63 измерить напряжение . Данная величина является отсчетной.

Аналогичным образом измерить напряжение на каждом из двух

положений переключателя ступенчатой регулировки пределов измерения,

устанавливая на магазине МЗ-50-3 затухание, соответствующее положению делителя

измерителя уровня. При этом необходимо каждый раз устанавливать стрелку

отсчетного устройства ИУ на отметку 0 дБ.

Определить погрешность переключателя ступенчатой

регулировки уровня для положений от 0 до минус 70 дБ по формуле:

,

где: — напряжение,

соответствующее положению переключателя 0 дБ, В;

—

напряжение, соответствующее текущему положению переключателя, В;

—

погрешность затухания, введенного на МЗ-50-3 (определяется в результате

метрологической аттестации).

Погрешность переключателя ступенчатой регулировки пределов

измерения не должна превышать значений +-0,1 дБ в широкополосном режиме и +-0,2

дБ в селективном режиме.

2.2.17 Определение частотной погрешности измерителя уровня

Определение частотной погрешности измерителя уровня

проводится методом прямого измерения по схеме приведенной на рисунке 5 в

широкополосном и селективном режимах его работы на частотах 3, 10, 300 и 650

кГц.

Измерения необходимо проводить в положениях переключателя

входного уровня минус 50 дБ для широкополосного и минус 70 дБ для селективного

режимов на несимметричном входе измерителя уровня.

Затухание на МЗ-50-3 устанавливать равным положению

входного делителя.

Изменением выходного уровня генератора добиться показаний 0

дБ отсчетного устройства ИУ. Измерить напряжение на входе МЗ-50-3 вольтметром

В3-63.

Определить частотную погрешность входного делителя ИУ по

формуле:

,

где: — значение

напряжения, измеренного на входе МЗ-50-3 на опорной частоте 10 Гц при данном

положении делителя;

—

напряжение, измеренное на остальных частотах диапазона;

—

погрешность затухания, определенная в результате аттестации.

Вычисленная погрешность не должна превышать значений +-0,3

дБ в широкополосном и +-0,4 дБ в селективных режимах.

2.2.18 Определение погрешности установки частоты на входе

измерителя уровня

Определение погрешности установки частоты проводится

методом непосредственной оценки частоты на входе измерителя уровня в

избирательном режиме работы ИУ на частотах 3, 50, 100, 200, 400, 650 кГц.

Установить:

на генераторе и измерителе уровня соответственно выходное и

входное сопротивление 600 Ом;

выходной уровень генератора 0 дБ;

на шкале частот ИУ требуемую частоту.

Изменяя частоту генератора добиться максимума показаний

стрелочного прибора ИУ.

Отсчитать действительное значение частоты по показаниям

частотомера включенного на выходе генератора.

Определить погрешность установки частоты по формуле:

,

где: — значения частоты

на измерителе уровня;

— значения

частоты по частотомеру.

Погрешность установки частоты не должна превышать +-50 Гц.

2.2.19 Определение погрешности затухания асимметрии и

отражения

Определение погрешности измерения затухания асимметрии и

отражения проводится методом непосредственной оценки.

Соединить генератор и ИУ для режима измерения затухания

асимметрии и отражения согласно инструкции по эксплуатации на ИУ 12XN048.

Измерения проводить в широкополосном режиме работы ИУ на

частотах 0,25; 100; 300; 650 кГц.

Для измерения затухания отражения подключить ко входам и

одну

из пар резисторов, приведенных в таблице 10.

ТАБЛИЦА 10

|

Сопротивление |

Допустимое отклонение, % |

|||

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

Номинальное значение затухания 5 дБ. Тип резистора: С2-13, С2-14, C1-8, C2-1; 0,125 Вт |

||||

|

107 |

30,1 |

1 |

2 |

|

|

110 |

30,9 |

1 |

2 |

|

|

113 |

31,6 |

1 |

2 |

|

|

115 |

32,4 |

1 |

2 |

|

|

118 |

33,2 |

1 |

2 |

|

|

121 |

34,0 |

1 |

2 |

|

|

124 |

34,8 |

1 |

2 |

|

|

127 |

35,7 |

1 |

2 |

|

|

130 |

36,5 |

1 |

2 |

|

|

133 |

37,4 |

1 |

2 |

|

|

137 |

38,3 |

1 |

2 |

|

|

140 |

39,2 |

1 |

2 |

|

|

143 |

40,2 |

1 |

2 |

|

|

150 |

42,2 |

1 |

2 |

|

|

158 |

44,2 |

1 |

2 |

|

|

162 |

45,3 |

1 |

2 |

|

|

165 |

46,4 |

1 |

2 |

|

|

169 |

47,5 |

1 |

2 |

|

|

174 |

48,7 |

1 |

2 |

|

|

178 |

49,9 |

1 |

2 |

|

|

182 |

51,1 |

1 |

2 |

|

|

187 |

52,3 |

1 |

2 |

|

|

191 |

53,6 |

1 |

2 |

|

|

196 |

54,9 |

1 |

2 |

|

|

200 |

56,2 |

1 |

2 |

|

|

205 |

57,6 |

1 |

2 |

|

|

210 |

59,0 |

1 |

2 |

|

|

215 |

60,4 |

1 |

2 |

|

|

221 |

61,9 |

1 |

2 |

|

|

226 |

63,4 |

1 |

2 |

|

|

232 |

64,9 |

1 |

2 |

|

|

237 |

66,5 |

1 |

2 |

|

|

243 |

68,1 |

1 |

2 |

|

|

249 |

69,8 |

1 |

2 |

|

|

255 |

71,5 |

1 |

2 |

|

|

261 |

73,2 |

1 |

2 |

|

|

274 |

76,8 |

1 |

2 |

|

|

280 |

78,7 |

1 |

2 |

|

|

287 |

80,6 |

1 |

2 |

|

|

294 |

82,5 |

1 |

2 |

|

|

Номинальное значение затухания 10 дБ. Тип резисторов: С2-1, С2-10, С-13, С2-14; 0,125 Вт |

||||

|

102 |

53,0 |

0,5 |

1 |

|

|

107 |

55,5 |

0,5 |

1 |

|

|

115 |

59,7 |

0,5 |

1 |

|

|

133 |

69,0 |

0,5 |

1 |

|

|

200 |

104,0 |

0,5 |

1 |

|

|

210 |

109,0 |

0,5 |

1 |

|

|

237 |

123,0 |

0,5 |

1 |

|

|

287 |

149,0 |

0,5 |

1 |

|

|

316 |

164,0 |

0,5 |

1 |

|

|

604 |

314,0 |

0,5 |

1 |

|

|

Номинальное значение затухания 20 дБ. Тип резистора: С2-1, С2-13, С2-14; 0,125 Вт |

||||

|

102 |

83,5 |

0,2 |

0,2 |

|

|

118 |

96,5 |

0,2 |

0,2 |

|

|

143 |

117,0 |

0,2 |

0,2 |

|

|

165 |

135,0 |

0,2 |

0,2 |

|

|

193 |

158,0 |

0,2 |

0,2 |

|

|

198 |

162,0 |

0,2 |

0,2 |

|

|

Номинальное значение затухания 30 дБ. Тип резистора подбирается из С2-13 |

||||

|

104 |

97,6 |

0,05 |

0,05 |

|

|

114 |

107,0 |

0,05 |

0,05 |

|

|

178 |

167,0 |

0,05 |

0,05 |

|

|

196 |

184,0 |

0,05 |

0,05 |

|

|

213 |

200,0 |

0,05 |

0,05 |

|

|

229 |

215,0 |

0,05 |

0,05 |

|

|

Номинальное значение затухания 40 дБ. Тип резистора: С2-13, С2-14+1%; 0,125 Вт |

||||

|

220 |

196,0 |

0,01 |

0,01 |

|

|

150 |

147,0 |

0,01 |

0,01 |

|

|

152 |

149,0 |

0,01 |

0,01 |

|

|

102 |

100,0 |

0,01 |

0,01 |

|

Подключение резисторов осуществлять по схеме приведенной на

рисунке 6.

Рисунок 6

При измерении затухания асимметрии соединить пары

резисторов и

по

схеме представленной на рисунке 7.

Рисунок 7

Определить погрешность измерения затухания асимметрии и

отражения по формуле:

,

где: — показание ИУ при

подключении пары резисторов и

;

— значение

затухания асимметрии (отражения), создаваемое парой резисторов и

.

Погрешность измерения затухания асимметрии и отражения

должна быть не более +-0,2 дБ.

2.2.20 Определение погрешности модуля полного сопротивления

Определение погрешности модуля полного сопротивления

проводится методом непосредственной оценки.

Для проведения измерений выполнить соединения измерителя

уровня с измерительным генератором в соответствии с инструкцией по эксплуатации

ИУ 12XN084. Измерения проводить на частотах 0,25; 10; 300; 650 кГц в

широкополосном режиме.

Подключить ко входу один

из резисторов 50, 100, 150, 300 Ом; 1, 3, 10 кОм и измерить их величины,

используя переключатель пределов измерения.

Определить погрешность измерения модуля полного

сопротивления по формуле:

%,

где: — показание

измерителя уровня при подключении данного резистора, Ом;

— значение

сопротивления данного резистора, Ом.

Погрешность измерения модуля входного сопротивления должна

быть не более +-10%. Если указанная погрешность модуля полного сопротивления

находится в пределах допуска, то измеренные величины сопротивлений должны

лежать в пределах, указанных в таблице 11.

ТАБЛИЦА 11

|

Величина |

Допустимые показатели измерителя уровня, Ом |

|

50 |

45-55 |

|

150 |

135-165 |

|

300 |

270-330 |

|

1000 |

900-1100 |

|

3000 |

2700-3300 |

|

10000 |

9000-11000 |

2.2.21 Определение погрешности измерения частоты

Определение погрешности измерения частоты проводится методом

непосредственной оценки на частотах 100, 500, 1000 Гц; 10, 100, 500 кГц и 1

МГц.

Подать на ИУ сигнал величиной 1 В. Частоту сигнала

контролировать частотомером Ч3-63. Снять показания измерителя уровня.

Определить погрешность измерения частоты по формуле:

,

где: — номинальная

частота;

—

действительная частота.

Погрешность измерения частоты должна быть не более +-2·10+-1 ед.сч.

2.3. Поверка измерительных комплектов ET-100, ЕТ-90 и ЕТ-70

2.3.1 Операции поверки

Поверка измерительных комплектов ЕТ-100, ЕТ-90 и ЕТ-70

осуществляется в последовательности указанной в таблице 12.

ТАБЛИЦА 12

|

Наименование |

Номер пункта методических указаний по поверке |

|

1 |

2 |

|

Опробование |

2.3.4. |

|

Определение |

2.3.5. |

|

Определение |

2.3.6. |

|

Определение |

2.3.7. |

|

Определение |

2.3.8. |

|

Определение |

2.3.9. |

|

Определение |

2.3.10. |

|

Определение |

2.3.11. |

|

Определение |

2.3.12. |

|

Определение |

2.3.13. |

|

Определение |

2.3.14. |

|

Определение |

2.3.15. |

|

Определение |

2.3.16. |

|

Определение |

2.3.17. |

|

Определение |

2.3.18. |

|

Определение |

2.3.19. |

|

Определение |

2.3.20 |

|

Определение |

2.3.21. |

|

Определение |

2.3.22. |

|

Определение |

2.3.23. |

|

Определение |

2.3.24. |

|

Определение |

2.3.25. |

|

Определение |

2.3.26. |

|

Определение |

2.3.27. |

2.3.2 Средства поверки

При проведении поверки измерительных комплектов ЕТ-100, ЕТ-90

и ЕT-70 должны применяться средства поверки, перечень которых приведен на

таблице 13.

ТАБЛИЦА 13

|

Наименование |

Основные технические характеристики |

|

1 |

2 |

|

Частотомер |

Пределы |

|

Основная |

|

|

Вольтметр |

Пределы 10 мВ |

|

Основная +-(0,2-8)% |

|

|

Генератор |

10 Гц |

|

Основная

|

|

|

Аттенюатор |

0-110 0-50 +-0,003…+-0,022 |

|

Микровольтметр |

30 0,15… <=10% |

|

Измеритель |

20 Гц 0,3…30% +-(0,05 |

|

Вольтметр |

10 +-0,25% |

|

Вольтметр MV-61 |

200-2,1 +-005…+-0,2 +-2×10 |

|

Измерительный ЕТ-100 ЕТ-90 |

0,2…1620 +-0,1 +-0,2 |

|

Измерительный ЕТ-70 |

0,2…620 +-0,2 |

|

Резисторы С2-13 |

75, 3 +-1% |

|

Конденсаторы КТ-2 |

45, +-5% |

Примечание — Допускается замена указанных в таблице 13

средств измерений на другие средства измерения, обеспечивающие определение

метрологических характеристик поверяемых измерительных комплектов с требуемой

точностью.

2.3.3 Условия поверки

При проведении поверки измерительных комплектов должны

соблюдаться следующие условия:

температура окружающего воздуха (20+-5) °С;

относительная влажность окружающего воздуха (60+-15)%;

атмосферное давление (100+-4) кПа;

напряжение питания (от сети переменного тока 50 Гц) 220 В

+-2%.

2.3.4 Опробование

При опробовании измерительных комплектов проверить:

возможность установки на «0» стрелки указателя

выходного уровня с помощью механического нуль-корректора при выключенном

питании;

возможность проведения калибровки в широкополосном и

селективном режимах измерителя уровня;

отсутствие срывов генерации и возможность установки

опорного уровня в рабочем диапазоне частот генератора.

2.3.5 Определение погрешности установки частоты по основной

шкале частот и по шкале расстройки

Подключить к согласованно нагруженному несимметричному

выходу измерительного генератора частотомер. Измерения проводить в режиме

непрерывной генерации при выходном напряжении не менее 0,1 В.

а) При поверке измерительного генератора ЕТ-100 Т/А

проверить по основной шкале (при плавной настройке) следующие частоты:

0,2; 0,8; 10 и 20 кГц — в диапазоне частот 0,2-20 кГц;

2; 30; 100, 10000 и 1620 кГц — в диапазоне частот 2-1620

кГц.

Погрешность установки частоты не должна превышать +-(1×10+-10) Гц.

Проверить по основной шкале (с фиксацией частоты) следующие

частоты:

4; 20 кГц — в диапазоне частот 0,2-20 кГц;

40; 100; 400; 1000 и 1620 кГц — в диапазоне частот 2-1620

кГц.

Погрешность установки частоты не должна превышать +-(1×10

+-1)

Гц.

б) При поверке измерительных генераторов ЕТ-90 Т/А и ЕТ-70

Т/A определение погрешности установки частоты осуществлять через четыре

числовые отметки шкалы частот каждого частотного диапазона. Отметки,

соответствующие началу и окончанию диапазона, должны входить в число поверяемых

отметок.

Погрешность установки частоты не должна превышать:

+-500 Гц в диапазоне частот 5-50 кГц для измерительных

генераторов ЕТ-90 Т/А;

+-1% в диапазоне частот 50-500 кГц для измерительных

генераторов ЕТ-90 Т/А;

+-500 Гц в диапазоне частот 500-1000 кГц для измерительных

генераторов ЕТ-90 ТА;

+-0,5% в диапазоне частот 1000-1620 кГц для измерительных

генераторов ЕТ-90 Т/А;

+-400 Гц в диапазоне частот 4-40 кГц для измерительных

генераторов ЕТ-70 Т/А;

+-1% в диапазоне частот 40-400 кГц для измерительных

генераторов ЕТ-70 Т/А;

+-4000 Гц в диапазоне частот 400-620 кГц для измерительных

генераторов ЕТ-70 Т/А.

в) Погрешность шкалы расстройки проверяется установкой частоты

(по основной шкале) 300 кГц — для измерительных генераторов ЕТ-100 Т/А и ЕТ-90

Т/А и не менее 6 кГц — для измерительных генераторов ЕТ-70 Т/А.

Установить шкалу расстройки в положение «0».

Измерить частоту генератора . Установить шкалу

расстройки на поверяемую числовую отметку. Измерить частоту генератора .

Вычислить погрешность установки частоты по шкале расстройки

по формуле:

,

где: — номинальное

значение расстройки, взятое без учета знака, Гц;

— значение

частоты, измеренное при положении «0» по шкале расстройки Гц;

— значение

частоты, измеренное при данной расстройке, Гц.

Примечание — Погрешность установки частоты по шкале

расстройки определяется на всех числовых отметках шкалы.

Погрешность установки частоты по шкале расстройки не должна

превышать:

+-(1×10+-1) Гц для измерительных генераторов

ЕТ-100 Т/А;

+-(1,5%+20 Гц) для измерительных генераторов ЕТ-90 Т/А;

+-(1%+50 Гц) для измерительных генераторов ЕТ-70 Т/А.

2.3.6 Определение кратковременной нестабильности частоты

Подключить частотомер к согласованно нагруженному выходу

измерительного генератора с выходным уровнем 0 дБ (для измерительных

генераторов ЕТ-100 Т/А, ЕТ-90 Т/А) и минус 20 дБ (для измерительных генераторов

ЕТ-70 Т/А).

Нестабильность частоты измерительного генератора

определяется на средней частоте каждого поддиапазона по истечении времени

самопрогрева в течении любого 10-минутного промежутка времени.

Вычислить нестабильность измерительного генератора по

формуле:

,

где: и

— наибольшее и наименьшее значения частоты,

измеренные в течении 10-минутного промежутка времени, Гц.

Измерения проводятся три раза. За значение нестабильности

принимается среднее арифметическое трех измерений. Результат каждого измерения

должен находиться в пределах:

20 кГц — 22 кГц, 200 кГц — 202 кГц, 1000 кГц — 1002 кГц,

1620 кГц — 1622 кГц для измерительных генераторов ЕТ-100 Т/А и ЕТ-90 Т/А;

20 кГц — 22 кГц, 200 кГц — 202 кГц, 500 кГц — 502 кГц для

измерительных генераторов ЕТ-70 Т/А.

2.3.7 Определение нестабильности выходного уровня

Исходные условия: выход генератора несимметричный; выходное

сопротивление генератора и сопротивление нагрузки равны; выходной уровень

генератора 0 дБ; частота генератора 100 кГц (для измерительных генераторов

ЕТ-100 Т/А) и 20 кГц (для измерительных генераторов ЕТ-90 Т/А, ЕТ-70 Т/А).

Измерить вольтметром В3-63 выходное напряжение генератора (). Повторить измерение выходного

напряжения генератора по истечении 10 минут ().

Определить нестабильность выходного уровня генератора по

формуле:

, дБ

Значение нестабильности выходного уровня генератора не

должно превышать:

+- 0,1 дБ — для измерительных генераторов ЕТ-100 Т/А;

+-0,2 дБ — для измерительных генераторов ЕТ-90 Т/А и ЕТ-70

Т/А.

2.3.8 Определение основной погрешности выходного уровня

Основная погрешность выходного уровня генератора

определяется на частотах:

100 кГц для измерительных генераторов ЕТ-100 Т/А;

20 кГц для измерительных генераторов ЕТ-90 Т/А и ЕТ-70 Т/А.

Исходные условия: выход генератора несимметричный (75 Ом),

согласованно включенный с нагрузкой; стрелка встроенного прибора выходного

уровня на отметке 0 дБ; выходной делитель в положении 0 дБ (для измерительных

генераторов ЕТ-100 Т/А и ЕТ-90 Т/А) и в положении плюс 10 дБ (для измерительных

генераторов ЕТ-70 Т/А).

Измерить вольтметром В3-63 выходное опорное напряжение

генератора (). Опорное напряжение генератора

измеряется при подведении стрелки встроенного прибора выходного уровня к

отметке 0 дБ справа и слева. За действительное значение опорного напряжения

берется среднеарифметическое значение двух показаний вольтметра В3-63.

Вычислить основную погрешность выходного уровня генератора

по формуле:

а) для измерительных генераторов ЕТ-100 Т/А и ЕТ-90 Т/А

, дБ

б) для измерительных генераторов ЕТ-70 Т/А

, дБ.

Основная погрешность выходного уровня генератора не должна

превышать:

+-0,1 дБ для измерительных генераторов ЕТ-100 Т/А;

+-0,2 дБ для измерительных генераторов ЕТ-90 Т/А и ЕТ-70

Т/А.

Если основная погрешность выходного уровня генератора не

превышает указанной величины, то показания вольтметра В3-63 должны находиться в

пределах:

(0,7657-0,7836) В, для измерительных генераторов ЕТ-100

Т/А;

(0,7569-0,7926) В, для измерительных генераторов ЕТ-90 Т/А;

(2,3037-2,5065) В, для измерительных генераторов ЕТ-70 Т/А.

2.3.9 Определение погрешности выходного делителя

Определение погрешности выходного делителя измерительного

генератора проводится по схеме приведенной на рисунке 8, на частотах:

100 кГц — для измерительных генераторов ЕТ-100 Т/А;

20 кГц — для измерительных генераторов ЕТ-90 Т/А и ЕТ-70

Т/А.

Подключить выход генератора с сопротивлением 75 Ом на

согласованную нагрузку. Выходные делители генератора поставить в положение 0

дБ, а стрелку встроенного прибора на отметку 0 дБ.

Измерить вольтметром выходной уровень напряжения генератора

(). Установить с помощью делителя с

шагом 10 дБ выходной уровень генератора +10 дБ. Измерить вольтметром выходной

уровень напряжения генератора ().

Определить погрешность выходного делителя в данной точке по

формуле:

, дБ

Собрать схему, приведенную на рисунке 8. Установить на

измерительном генераторе уровень 0 дБ. Зафиксировать этот уровень индикатором

(MV-61 и В7-38). Подключить индикатор к выходу магазина ОМО-1. Изменением

напряжения на выходе генератора Г3-112 добиться прежних показаний индикатора.

Зафиксировать с помощью вольтметра В3-63 напряжение на выходе генератора

Г3-112. Устанавливая на поверяемом генераторе последовательно — 10…-50 дБ и

набирая на магазине затухания затухание =10+50

дБ соответственно, зафиксировать выходной уровень поверяемого генератора с

помощью индикатора и добиться такого же уровня на выходе магазина затуханий.

Контроль выходного напряжения генератора Г3-112

осуществлять вольтметром В3-63.

Рисунок 8

Погрешность выходного делителя с шагом 10 дБ определяется

по формуле:

, дБ

Полученная погрешность не должна превышать:

+-0,1 дБ, для измерительных генераторов ЕТ-100 Т/А;

+-0,2 дБ, для измерительных генераторов ЕТ-90 Т/А и ЕТ-70

Т/А.

Погрешность выходного делителя с шагом 1 дБ (для

измерительных генераторов ЕТ-100 Т/А) определяется с помощью вольтметра В3-63

(при +10 дБ).

В положении поверяемого делителя «0 дБ» измерить

выходной уровень напряжения генератора. Затем поочередно, устанавливая

поверяемый делитель в положения =-1, -2,…-10 дБ,

измерить вольтметром В3-63 выходные уровни напряжения .

Погрешность выходного делителя с шагом 1 дБ (для

измерительных генераторов ЕТ-100 Т/А) определяется по формуле:

, дБ

Полученная погрешность не должна превышать +-0,1 дБ.

2.3.10 Определение погрешности выходных сопротивлений

генератора

Определение погрешности выходных сопротивлений проводится

косвенным методом, путем измерения вольтметром В3-63 напряжения холостого хода

генератора и напряжения

на

согласованной нагрузке. Измерения проводятся на частотах:

100 кГц — для измерительных генераторов ЕТ-100 Т/А;

20 кГц — для измерительных генераторов ЕТ-90 Т/А и ЕТ-70

Т/А.

Схемы измерений и

приведены на рисунках 9 и 10

соответственно.

Рисунок 9

Рисунок 10

Действительное значение выходного сопротивления

определяется по формуле:

, Ом

Измерения должны проводиться для всех выходных

сопротивлений генератора при выходном уровне как по напряжению, так и по

мощности для симметричного и несимметричного выходов.

При измерении выходного сопротивления генератора 0 Ом,

сопротивление нагрузки необходимо брать равным:

750 Ом — для измерительных генераторов ЕТ-100 Т/А и ЕТ-90

Т/А;

600 Ом — для измерительных генераторов ЕТ-70 Т/А.

Измерение выходного сопротивления генератора 0 Ом должно

проводиться на частотах:

0,2-20 кГц; 2-300 кГц;

300-800 кГц; 800-1620 кГц — для измерительных генераторов

ЕТ-100 Т/А и ЕТ-90 Т/А;

20, 100, 400, 620 кГц — для измерительных генераторов ЕТ-70

Т/А.

Погрешность выходных сопротивлений не должна превышать:

а) для измерительных генераторов ЕТ-100 Т/А

+-3%, на симметричном выходе на частотах до 620 кГц;

+-3%, на несимметричном выходе по мощности на частотах до

1,62 МГц;

+-3%, на несимметричном выходе по напряжению на частотах до

1 МГц;

+-5%, на несимметричном выходе по напряжению на частотах от

1 МГц до 1,62 МГц;

20 Ом, для выходного сопротивления генератора 0 Ом на

частотах 0,2-20 кГц;

12 Ом, для выходного сопротивления генератора 0 Ом на

частотах 2-300 кГц;

20 Ом, для выходного сопротивления генератора 0 Ом на

частотах 300-800 кГц, 800-1620 кГц;

б) для измерительных генераторов ЕТ-90 Т/А:

+-5%, на симметричном выходе на частотах до 620 кГц;

+-5%, на несимметричном выходе по мощности на частотах до

1,62 МГц;

+-5%, на несимметричном выходе по напряжению на частотах до

1 МГц;

+-10%, на несимметричном выходе по напряжению на частотах

от 1 МГц до 1,62 МГц;

20 Ом, для выходного сопротивления генератора 0 Ом на

частотах 2-10 кГц;

12 Ом, для выходного сопротивления генератора 0 Ом на

частотах 2-300 кГц;

15 Ом, для выходного сопротивления генератора 0 Ом на

частотах 300-800 кГц;

20 Ом, для выходного сопротивления генератора 0 Ом на

частотах 800-1620 кГц.

в) для измерительных генераторов ЕТ-70 Т/А:

+-10%, на симметричном выходе на частотах до 620 кГц;

+- 5%, на несимметричном выходе по мощности на частотах до

1,62 МГц;

+-10%, на несимметричном выходе по напряжению на частотах

до 1 МГц;

12 Ом, для выходного сопротивления генератора 0 Ом на

частотах 20, 100 кГц;

15 Ом, для выходного сопротивления генератора 0 Ом на

частоте 400 кГц;

20 Ом, для выходного сопротивления генератора 0 Ом на

частоте 620 кГц.

2.3.11 Определение затухания нелинейности

Затухание нелинейности до 100 кГц определяется измерителем

нелинейных искажений С6-11. Затухание нелинейности свыше 100 кГц определяется

селективным вольтметром В6-10.

Измерения проводятся на частотах:

для измерительных генераторов ЕТ-100 Т/А

0,2…20 кГц (0,2; 0,8; 2; 20 кГц); 2…1620 кГц (2; 20;

60; 100; 500; 620; 1000; 1620 кГц);

для измерительных генераторов ЕТ-90 Т/А

0,2…10 кГц (0,2; 10 кГц); 2…1620 кГц (2; 200; 1000;

1620 кГц);

для измерительных генераторов ЕТ-70 Т/А

0,3; 20; 620 кГц.

Включить входное сопротивление 75 Ом генератора

согласованно с нагрузкой. Выход генератора несимметричный. Используя

высокоомный вход измерителя нелинейных искажений С6-11 провести измерения.

Показания прибора С6-11 не должны превышать:

0,5% — для измерительных генераторов ЕТ-100 Т/А;

1% — для измерительных генераторов ЕТ-90 Т/А и ЕТ-70 Т/А.

Измерить селективным вольтметром В6-10 уровень первой,

второй и третьей гармоник выходного сигнала генератора. Определить коэффициент

гармоник по формуле:

%,

где: ,

и

—

напряжения первой, второй и третьей гармоник соответственно, В.

Коэффициент гармоник не должен превышать:

0,5% — для измерительных генераторов ЕТ-100 Т/А;

1% — для измерительных генераторов ЕТ-90 Т/А и ЕТ-70 Т/А.

2.3.12 Определение частотной погрешности выходного уровня

генератора

Частотная погрешность выходного уровня генератора определяется

на несимметричном выходе генератора с сопротивлением 75 Ом, согласованно

включенном с сопротивлением нагрузки.

Показания встроенного прибора генератора должны быть

неизменны на всех частотах и равны 0 дБ.

Выходные уровни генератора на частотах 800 Гц и 100 кГц

(для ЕТ-100 Т/А и ЕТ-90 Т/А) и 20 кГц (для ЕТ-70 Т/А) являются опорными.

Измерить компенсационным вольтметром В3-63 уровни на частотах:

0,2; 3; 10; 20 кГц (0,2-20 кГц); 2; 10; 620;

1000; 1620 кГц (2-1620 кГц) — для измерительных генераторов

ЕТ-100 Т/А;

0,2; 0,8; 10 кГц (0,2-10 кГц); 2; 100;

1620 кГц (2-1620 кГц) — для измерительных генераторов ЕТ-90

Т/А;

2; 10; 20; 100; 620 кГц — для измерительных генераторов

ЕТ-70 Т/А.

Определить частотную погрешность выходного уровня

генератора по формуле:

, дБ

Частотная погрешность выходного уровня генератора не должна

превышать:

+-0,1 дБ (до 620 кГц) — для измерительных генераторов

ЕТ-100 Т/А;

+-0,2 дБ (свыше 620 кГц) — для измерительных генераторов

ЕТ-100 Т/А;

+-0,2 дБ (до 620 кГц) — для измерительных генераторов ЕТ-90

Т/А;

+-0,3 дБ (свыше 620 кГц) — для измерительных генераторов

ЕТ-90 Т/А;

+-0,2 дБ — для измерительных генераторов ЕТ-70 Т/А.

2.3.13 Определение дополнительной частотной погрешности

установки выходного уровня генератора

Определение дополнительной частотной погрешности установки

выходного уровня генератора проводится методом сличения поверяемого средства

измерения с образцовым средством измерения по схеме, изображенной на рисунке 8.

Измерить выходной уровень генератора при положении

выходного делителя — 50 дБ на частотах:

100 кГц — для измерительных генераторов ЕТ-100 Т/А;

20 кГц — для измерительных генераторов ЕТ-90 Т/А и ЕТ-70

Т/А.

Данная величина является отсчетной ().

Повторить измерения на частотах:

1 и 1620 кГц — для измерительных генераторов ЕТ-100 Т/А и

ЕТ-90 Т/А;

1 и 620 кГц — для измерительных генераторов ЕТ-70 Т/А.

Показания встроенного прибора генератора поддерживать на

отметке 0 дБ.

Аналогичным образом провести измерения при положении

выходного делителя — 60 дБ.

Определить дополнительную частотную погрешность установки

выходного уровня генератора по формуле:

, дБ

Вычисленная дополнительная частотная погрешность установки

выходного уровня генератора не должна превышать:

+-0,2 дБ — для измерительных генераторов ЕТ-100 Т/А;

+-0,3 дБ — для измерительных генераторов ЕТ-90 Т/А;

+-0,5 дБ — для измерительных генераторов ЕТ-70 Т/А.

2.3.14 Определение погрешности градуировки шкалы

встроенного прибора выходного уровня генератора

Погрешность градуировки шкалы встроенного прибора выходного

уровня генератора определяется косвенным методом. Измерения проводятся при

несимметричном выходе генератора (75 Ом) и сопротивлении нагрузки равным 75 Ом,

на частотах:

100 кГц — для измерительных генераторов ЕТ-100 Т/А;

20 кГц — для измерительных генераторов ЕТ-90 Т/А и ЕТ-70

Т/А.

Установить на поверяемом генераторе выходной делитель в

положение 0 дБ, а стрелку встроенного прибора выходного уровня на отметку 0 дБ.

Измерить вольтметром В3-63 напряжение соответствующее данной отметке шкалы

встроенного прибора при подведении к ней стрелки справа и слева. За

действительное значение выходного напряжения берется среднее арифметическое

двух измерений. Данная величина является отсчетной. Аналогичным образом

измерить выходное напряжение генератора соответствующее отметкам шкалы

встроенного прибора:

+1, -1, -2 дБ — для измерительных генераторов ЕТ-100 Т/А;

-1, -5, -10, -20 дБ — для измерительных генераторов ЕТ-90

Т/А;

-5, -10 дБ — для измерительных генераторов ЕТ-70 Т/А.

Определить погрешность градуировки шкалы встроенного

прибора выходного уровня по формуле:

, дБ,

где: — значение

поверяемой отметки шкалы встроенного прибора;

—

действительное значение выходного напряжения соответствующее поверяемой отметке

шкалы встроенного прибора.

Погрешность градуировки шкалы встроенного прибора не должна

превышать:

+-0,5 дБ — для измерительных генераторов ЕТ-100 Т/А;

+-0,2 дБ — для поверяемых отметок +1 дБ и -5 дБ шкалы

встроенного прибора измерительных генераторов ЕТ-90 Т/А;

+-0,4 дБ — для поверяемых отметок -10 дБ и -20 дБ шкалы

встроенного прибора измерительных генераторов ЕТ-90 Т/А;

+-0,2 дБ — для измерительных генераторов ЕТ-70 Т/А.

2.3.15 Определение погрешности измерения уровня 0 дБ

Определение погрешности измерения уровня 0 дБ осуществляется

прямым измерением напряжения на несимметричном выходе генератора, подключенного

согласованно к несимметричному входу измерителя уровня по схеме, изображенной

на рисунке 11.

Рисунок 11

При определении погрешности измерения уровня 0 дБ входное и

выходное сопротивления приборов должны быть:

75 Ом — для измерителей уровня ЕТ-100 T/V и ЕТ-90 T/V;

600 Ом — для измерителей уровня ЕТ-70 T/V.

Подать с выхода генератора сигнал частотой:

100 кГц — для измерителей уровня ЕТ-100 T/V;

20 кГц — для измерителей уровня ЕТ-90 T/V;

6 кГц — для измерителей уровня ЕТ- 70 T/V.

Установить, изменением выходного уровня генератора, стрелку

отсчетного устройства измерителя уровня на отметку 0 дБ. Измерить напряжение на

его входе вольтметром В3-63.

Определить погрешность измерения уровня 0 дБ по формуле:

, дБ,

где: — напряжение,

измеренное вольтметром В3-63, В.

Погрешность измерения уровня 0 дБ не должна превышать:

+-0,1 дБ — для измерителей уровня ET-100 T/V;

+-0,2 дБ — для измерителей уровня ЕТ-90 T/V и ЕТ-70 T/V.

Показания вольтметра В3-63 должны лежать при этом в

пределах 0,7657-0,7836 В.

2.3.16 Определение погрешности входных сопротивлений