Слово — важнейшая единица языка, самая многообразная и объемная. Именно слово отражает все изменения, происходящие в жизни общества. Слово не только называет предмет или явление, но и выполняет эмоционально- экспрессивную функцию.

И, выбирая слова, мы должны обращать внимание на их значение, стилистическую окраску, употребительность, сочетаемость с другими словами. Так как нарушение хоть одного из этих критериев может привести к речевой ошибке.

Основные причины речевых ошибок:

Непонимание значения слова.

Лексическая сочетаемость.

Употребление синонимов.

Употребление омонимов.

Употребление многозначных слов.

Многословие.

Лексическая неполнота высказывания.

Новые слова.

Устаревшие слова.

Слова иноязычного происхождения.

Диалектизмы.

Разговорные и просторечные слова.

Профессиональные жаргонизмы.

Фразеологизмы.

Клише и штампы.

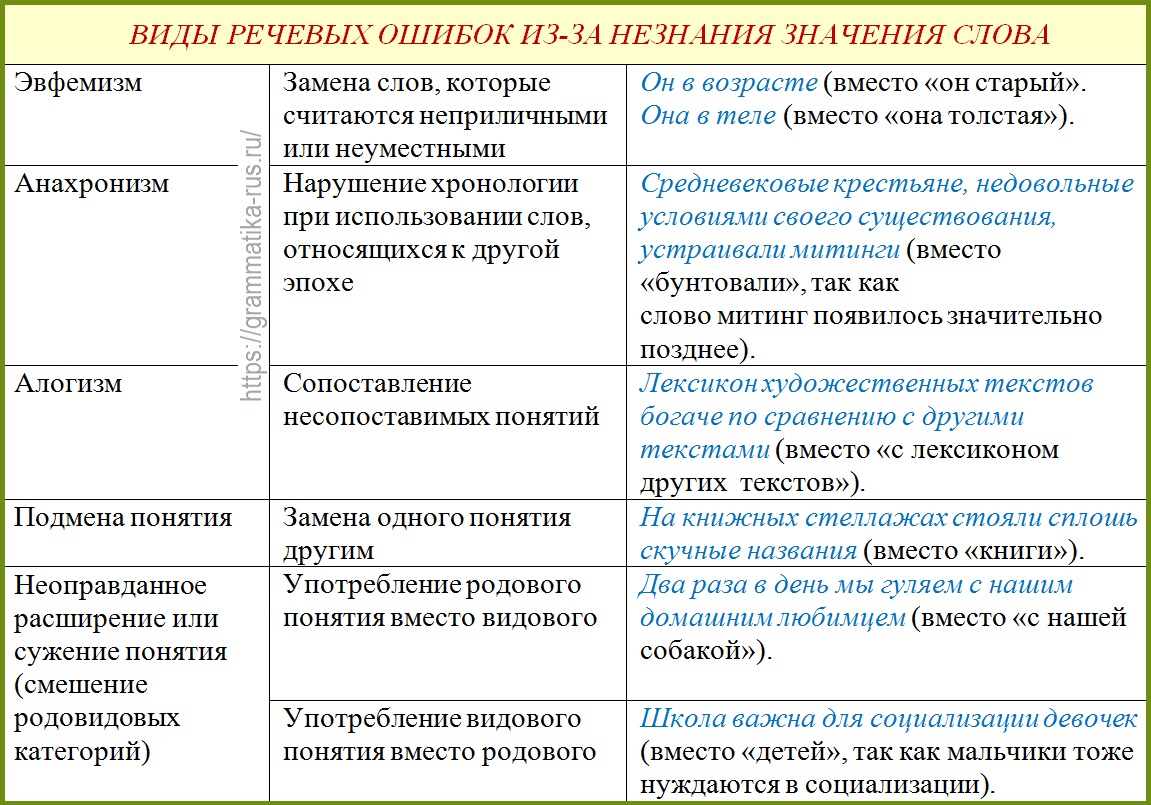

1. Непонимание значения слова.

1.1. Употребление слова в несвойственном ему значении.

Пример: Костер все больше и больше распалялся, пылал. Ошибка заключается в неверном выборе слова:

Распаляться – 1. Нагреться до очень высокой температуры, раскалиться. 2. (перен.) Прийти в сильное возбуждение, стать охваченным каким-либо сильным чувством.

Разгораться – начинать сильно или хорошо, ровно гореть.

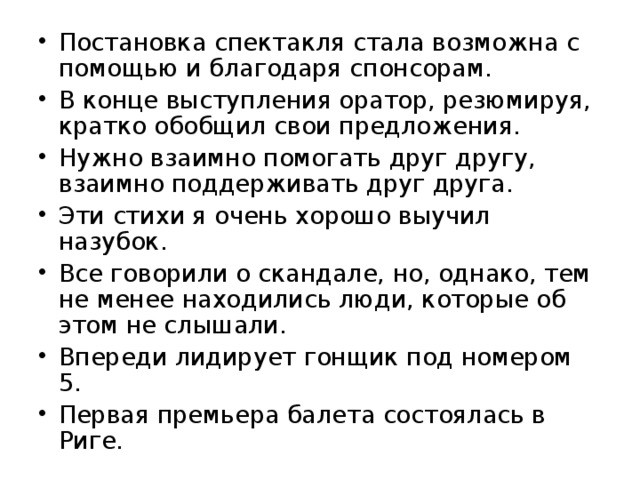

1.2. Употребление знаменательных и служебных слов без учета их семантики.

Пример: Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса.

В современном русском языке предлог благодаря сохраняет известную смысловую связь с глаголом благодарить и употребляется обычно лишь в тех случаях, когда говорится о причинах, вызывающих желательный результат: благодаря чьей-нибудь помощи, поддержке. Ошибка возникает в связи со смысловым отвлечением предлога от исходного глагола благодарить. В этом предложении предлог благодаря следует заменить на один из следующих: из-за, в результате, вследствие.

1.3. Выбор слов-понятий с различным основанием деления (конкретная и отвлеченная лексика).

Пример: Предлагаем полное излечение алкоголиков и других заболеваний.

Если речь идет о заболеваниях, то слово алкоголики следовало бы заменить на алкоголизм. Алкоголик- тот, кто страдает алкоголизмом. Алкоголизм – болезненное пристрастие к употреблению спиртных напитков.

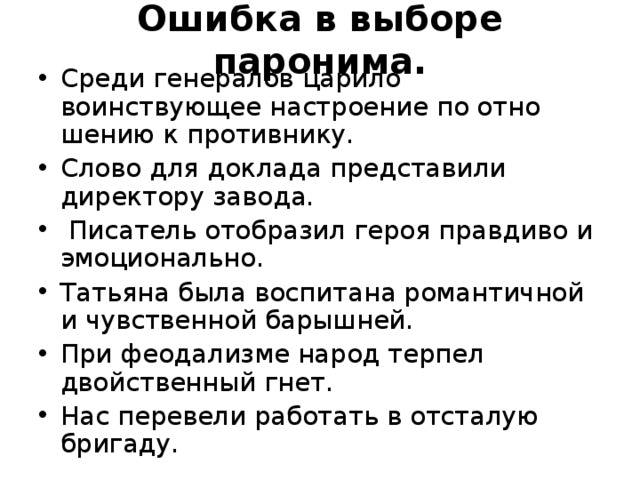

1.4. Неправильное употребление паронимов.

Пример: Человек ведет праздничную жизнь. У меня сегодня праздное настроение.

Праздный и праздничный – очень похожие слова, однокоренные. Но значение имеют разное: праздничный – прилагательное к праздник (праздничный ужин, праздничное настроение); праздный- не заполненный, не занятый делом, работой (праздная жизнь). Чтобы восстановить смысл высказываний в примере, нужно поменять слова местами.

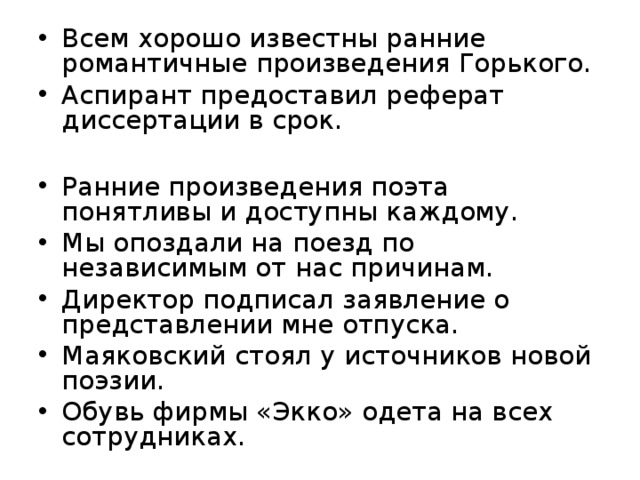

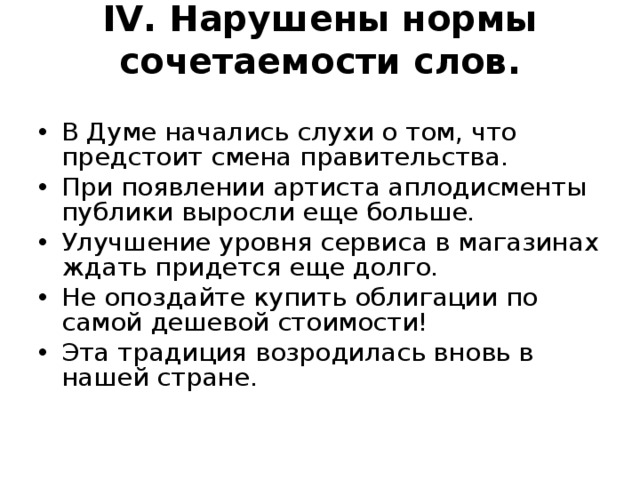

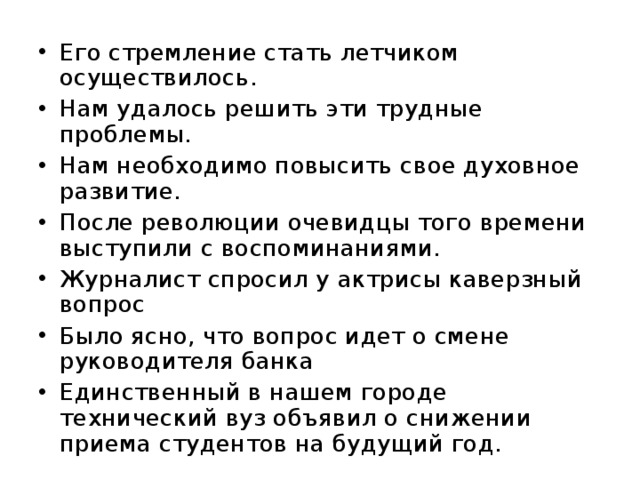

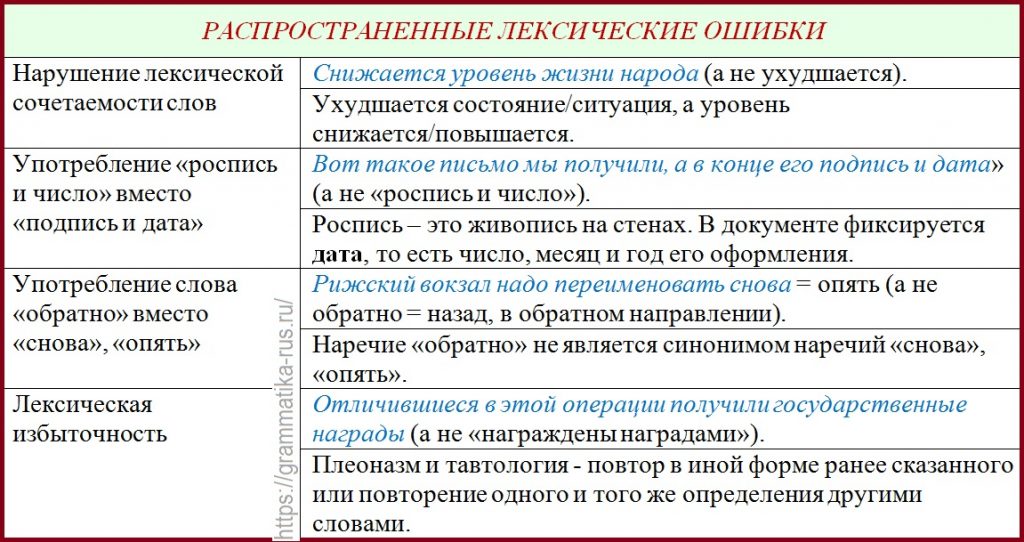

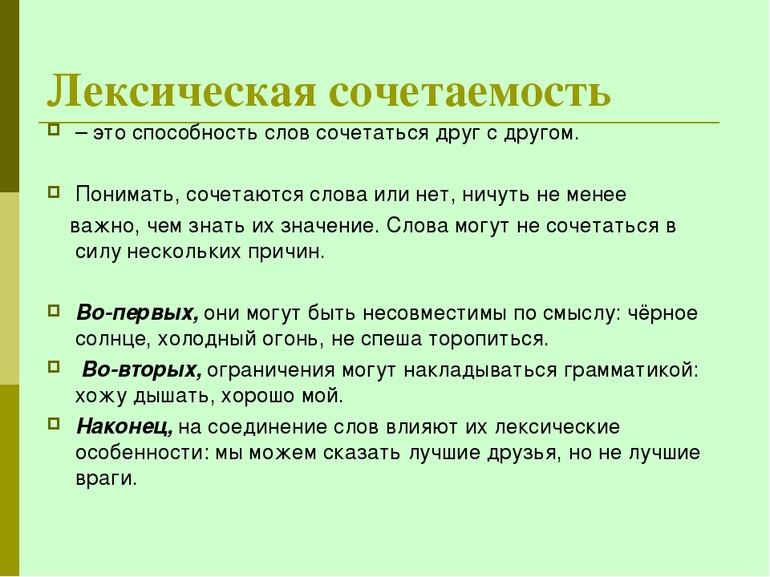

2. Лексическая сочетаемость. При выборе слова следует учитывать не только значение, которое ему присуще в литературном языке, но и лексическую сочетаемость. Далеко не все слова могут сочетаться друг с другом. Границы лексической сочетаемости определяются семантикой слов, их стилистической принадлежностью, эмоциональной окраской, грамматическими свойствами и т. д.

Пример: Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным.

Показывать можно пример, но не образец. А образцом можно быть, например, для подражания.

Пример: Их сильная, закаленная в жизненных испытаниях дружба многими была замечена.

Слово дружба сочетается с прилагательным крепкая – крепкая дружба.

Отличать от речевой ошибки следует умышленное объединение, казалось бы, несочетаемых между собой слов: живой труп, обыкновенное чудо… В этом случае перед нами один из видов тропов – оксюморон.

В сложных случаях, когда трудно определить, можно ли употребить вместе те или иные слова, необходимо пользоваться словарем сочетаемости.

3.Употребление синонимов.

Синонимы обогащают язык, делают образной нашу речь. У синонимов может быть разная функционально-стилистическая окраска. Так, слова ошибка, просчет, оплошность, погрешность – стилистически нейтральны, общеупотребительны; проруха, накладка – просторечные; оплошка – разговорное; ляп – профессионально-жаргонное. Употребление одного из синонимов без учета его стилистической окраски может привести к речевой ошибке.

Пример:Совершив оплошку, директор завода сразу же стал ее исправлять.

При использовании синонимов часто не учитывается способность каждого из них в большей или меньшей степени избирательно сочетаться с другими словами.

Различаясь оттенками лексического значения, синонимы могут выражать разную степень проявления признака, действия. Но, даже обозначая одно и то же, взаимозаменяясь в одних случаях, в других синонимы заменяться не могут – это ведет к речевой ошибке.

Пример: Вчера мне было печально.

Синоним грустно сюда вполне подходит: Вчера мне было грустно. Но в двусоставных предложениях эти синонимы взаимозаменяются. Печально я гляжу на наше поколенье….

4. Употребление омонимов.

Благодаря контексту омонимы, как правило, понимаются верно. Но все же в определенных речевых ситуациях омонимы не могут быть поняты однозначно.

Пример: Экипаж находится в отличном состоянии.

Экипаж – это повозка или команда? Само слово экипаж употреблено правильно. Но для раскрытия смысла этого слова необходимо расширить контекст.

Очень часто к двусмысленности приводит употребление в речи (особенно устной) омофонов (одинаково звучащих, но по-разному пишущихся) и омоформ (слов, совпадающих по звучанию и написанию в отдельных формах). Так что, выбирая слова для какой-либо фразы, мы должны обращать внимание и на контекст, который в некоторых речевых ситуациях призван раскрывать смысл слов.

5. Употребление многозначных слов.

Включая в свою речь многозначные слова, мы должны быть очень внимательны, должны следить, понятно ли именно то значение, которое мы хотели раскрыть в этой речевой ситуации. При употреблении многозначных слов (как и при употреблении омонимов) очень важен контекст. Именно благодаря контексту ясно то или иное значение слова. И если контекст отвечает своим требованиям (законченный в смысловом отношении отрезок речи, позволяющий установить значения входящих в него слов или фраз), то каждое слово в предложении понятно. Но бывает и иначе.

Пример: Он уже распелся.

Непонятно: или он начал петь, увлекся; или, пропев некоторое время, начал петь свободно, легко.

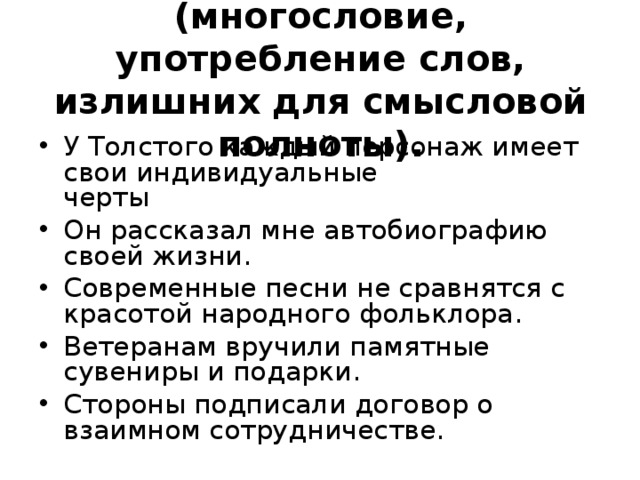

6. Многословие.

Встречаются следующие виды многословия:

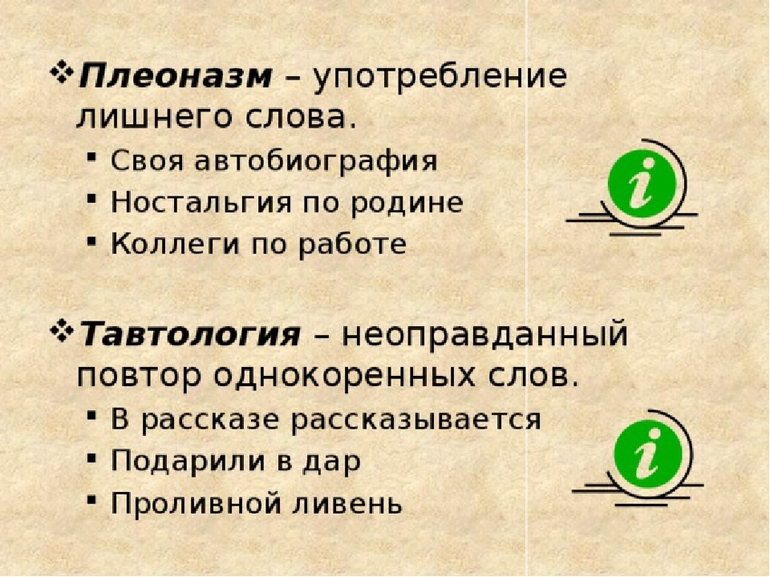

1. Плеоназм (от греч. pleonasmos – избыток, чрезмерность) – употребление в речи близких по смыслу и потому логически излишних слов.

Пример: Все гости получили памятные сувениры.

Сувенир – подарок на память, поэтому памятные в этом предложении – лишнее слово. Разновидностью плеоназмов являются выражения типа очень огромный, очень малюсенький, очень прекрасный и т. п. Прилагательные, обозначающие признак в его предельно сильном или предельно слабом проявлении, не нуждаются в уточнении степени признака.

2. Использование лишних слов. Лишних не потому, что свойственное им лексическое значение выражено другими словами, а потому, что они просто не нужны в данном тексте.

Пример: Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, 11 апреля об этом позаботится книжный магазин “Дружба”.

3. Тавтология (от греч. tauto- то же самое logos – слово) – повторение однокоренных слов или одинаковых морфем. Тавтологическими ошибками “пестрят” не только сочинения учащихся, но и газеты и журналы.

Пример: Руководители предприятий настроены на деловой настрой.

4. Расщепление сказуемого. Это замена глагольного сказуемого синонимичным глагольно-именным сочетанием: бороться – вести борьбу, убирать – производить уборку.

Пример: Ученики приняли решение произвести уборку школьного двора.

Может быть, в официально-деловом стиле такие выражения уместны, но в речевой ситуации лучше: Ученики решили убрать школьный двор.

5. Слова-паразиты. Такие слова засоряют речь, особенно устную. Это разнообразные частицы, которыми говорящий заполняет вынужденные паузы, не оправданные содержанием и структурой высказывания: вот, ну, это и т. п.; словечки типа: знаете ли, так сказать, фактически, вообще, честно говоря и т. п. Но эта речевая ошибка, встречающаяся сплошь и рядом в устной речи, иногда просачивается и на страницы печатных изданий.

Пример: В небольших дешевых кафе, ну, куда ходят люди из своего квартала, обычно нет свободных мест.

7.Лексическая неполнота высказывания.

Эта ошибка по смыслу противоположна многословию. Неполнота высказывания заключается в пропуске необходимого в предложении слова.

Пример: Достоинство Куприна в том, что ничего лишнего.

У Куприна, может, и нет ничего лишнего, но в этом предложении не хватает (и даже не одного) слова. Или: “… не допускать на страницы печати и телевидения высказывания, способные разжечь межнациональную вражду”. Так получается – “страница телевидения”.

При выборе слова необходимо учитывать не только его семантику, лексическую, стилистическую и логическую сочетаемость, но и сферу распространения. Употребление слов, имеющих ограниченную сферу распространения (лексические новообразования, устаревшие слова, слова иноязычного происхождения, профессионализмы, жаргонизмы, диалектизмы), всегда должно быть мотивировано условиями контекста.

8.Новые слова.

Неудачно образованные неологизмы являются речевыми ошибками.

Пример: А в прошлом году на ямочный ремонт после весенней распутицы было потрачено 23 тысячи рублей.

И только контекст помогает разобраться: “ямочный ремонт” – это ремонт ям.

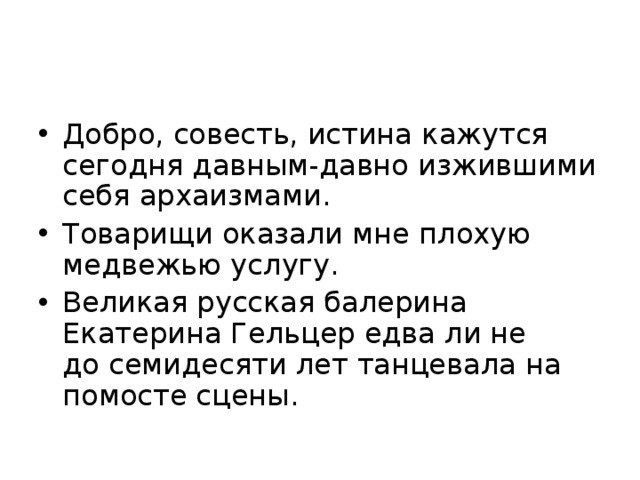

Устаревшие слова.

Архаизмы – слова, называющие существующие реалии, но вытесненные по каким-либо причинам из активного употребления синонимичными лексическими единицами, – должны соответствовать стилистике текста, иначе они совершенно неуместны.

Пример: Ныне в университете был день открытых дверей.

Здесь устаревшее слово ныне (сегодня, теперь, в настоящее время) совершенно неуместно.

Среди слов, вышедших из активного употребления, выделяются еще и историзмы. Историзмы – слова, вышедшие из употребления в связи с исчезновением обозначавшихся ими понятий: армяк, камзол, бурса, опричник и т. п. Ошибки в употреблении историзмов часто связаны с незнанием их лексического значения.

Пример:Крестьяне не выдерживают своей тяжелой жизни и идут к главному губернатору города.

Губернатор – начальник какой-нибудь области (например, губернии в царской России, штата в США). Следовательно, главный губернатор – нелепость, к тому же в губернии мог быть только один губернатор, а его помощник назывался вице-губернатором.

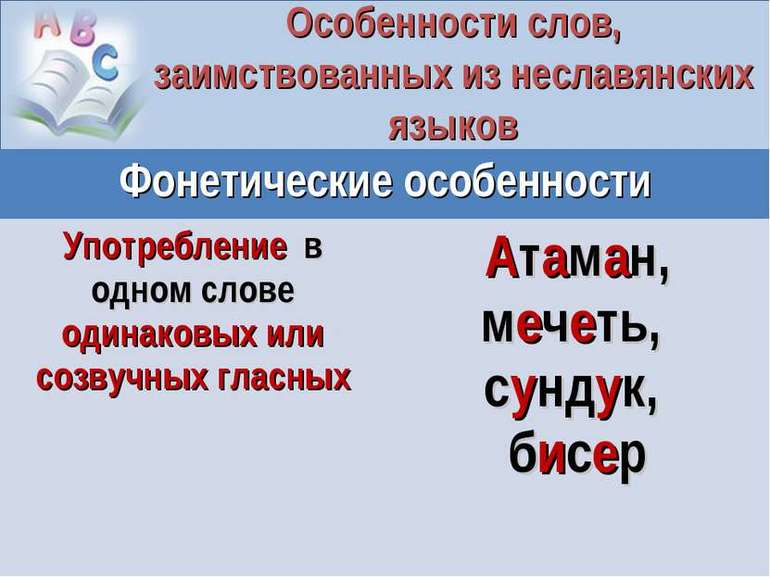

10.Слова иноязычного происхождения.

Сейчас многие имеют пристрастие к иностранным словам, даже не зная иногда их точного значения. Иногда контекст не принимает иностранное слово.

Пример: Работа конференции лимитируется из-за отсутствия ведущих специалистов.

Лимитировать – установить лимит чего-нибудь, ограничить. Иностранное слово лимитировать в данном предложении следует заменить словами: идет медленнее, приостановилась и т. п.

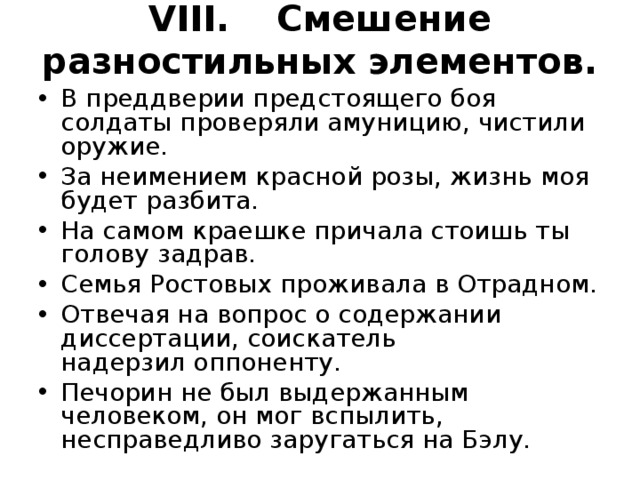

11.Диалектизмы.

Диалектизмы – слова или устойчивые сочетания, которые не входят в лексическую систему литературного языка и являются принадлежностью одного или нескольких говоров русского общенационального языка. Диалектизмы оправданны в художественной или публицистической речи для создания речевых характеристик героев. Немотивированное же использование диалектизмов говорит о недостаточном владении нормами литературного языка.

Пример: Пришла ко мне шаберка и просидела целый вечер.

Шаберка – соседка. Употребление диалектизма в данном предложении не оправдано ни стилистикой текста, ни целью высказывания.

12. Разговорные и просторечные слова.

Разговорные слова входят в лексическую систему литературного языка, но употребляются преимущественно в устной речи, главным образом в сфере повседневного общения. Просторечие – слово, грамматическая форма или оборот преимущественно устной речи, употребляемые в литературном языке обычно в целях сниженной, грубоватой характеристики предмета речи, а также простая непринужденная речь, содержащая такие слова, формы и обороты. Разговорная и просторечная лексика, в отличие от диалектной (областной), употребляется в речи всего народа.

Пример: У меня совсем худая куртка.

Худой(разг.) – дырявый, испорченный (худой сапог). Ошибки возникают в тех случаях, когда употребление разговорных и просторечных слов не мотивировано контекстом.

13. Профессиональные жаргонизмы.

Профессионализмы выступают как принятые в определенной профессиональной группе просторечные эквиваленты терминов: опечатка – в речи журналистов ляп; руль – в речи шоферов баранка.

Но немотивированное перенесение профессионализмов в общелитературную речь нежелательно. Такие профессионализмы, как пошить, пошив, заслушать и другие, портят литературную речь.

По ограниченности употребления и характеру экспрессии (шутливая, сниженная и т. п.) профессионализмы сходны с жаргонизмами и являются составной частью жаргонов – своеобразных социальных диалектов, свойственных профессиональным или возрастным группам людей (жаргоны спортсменов, моряков, охотников, студентов, школьников). Жаргонизмы – это обиходно-бытовая лексика и фразеология, наделенная сниженной экспрессией и характеризующая- ся социально ограниченным употреблением.

Пример: Хотел пригласить на праздник гостей, да хибара не позволяет.

Хибара – дом.

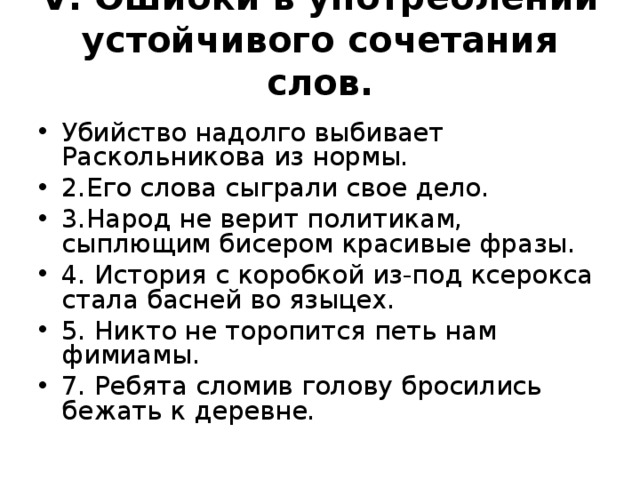

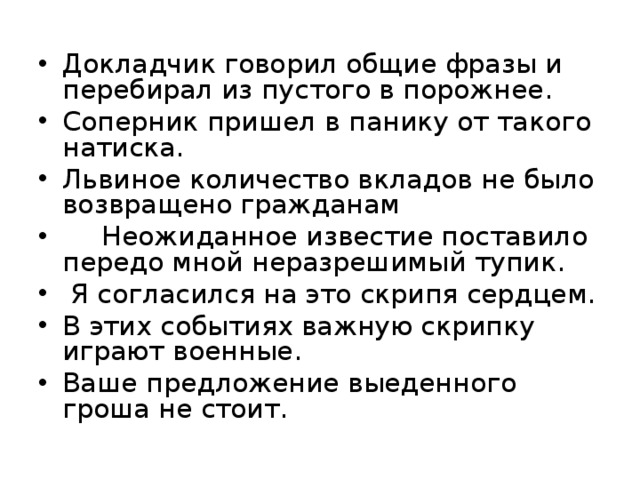

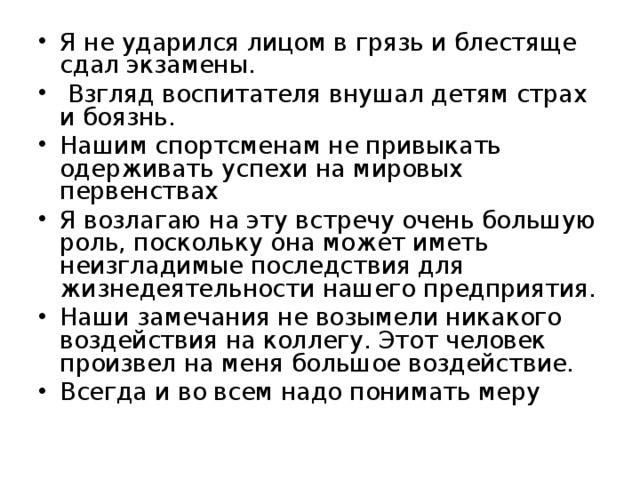

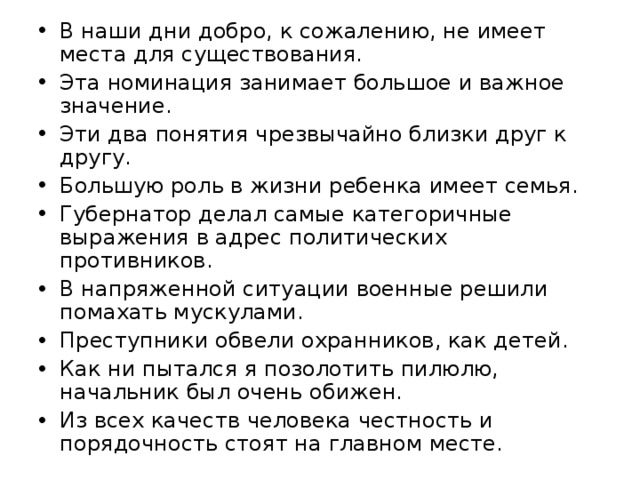

14. Фразеологизмы.

Нужно помнить, что фразеологизмы всегда имеют переносное значение. Украшая нашу речь, делая ее более живой, образной, яркой, красивой, фразеологизмы доставляют нам и немало хлопот – при неверном их употреблении появляются речевые ошибки.

1. Ошибки в усвоении значения фразеологизмов.

1) Существует опасность буквального понимания фразеологизмов, которые могут восприниматься как свободные объединения слов.

2) Ошибки могут быть связаны с изменением значения фразеологизма.

Пример: Хлестаков все время мечет бисер перед свиньями, а ему все верят.

Здесь фразеологизм метать бисер перед свиньями, имеющий значение “напрасно говорить о чем-либо или доказывать что-либо тому, кто не способен понять этого”, употреблен неверно – в значении “выдумывать, плести небылицы”.

2. Ошибки в усвоении формы фразеологизма.

1) Грамматическое видоизменение фразеологизма.

Пример: Я привык отдавать себе полные отчеты.

Здесь изменена форма числа. Существует фразеологизм отдавать отчет.

Пример: Он постоянно сидит сложив руки. Фразеологизмы типа сложа руки, сломя голову, очертя голову сохраняют в своем составе старую форму деепричастия совершенного вида с суффиксом -а (-я).

В некоторых фразеологизмах употребляются краткие формы прилагательных, замена их полными формами ошибочна.

2) Лексическое видоизменение фразеологизма.

Пример: Пора уже тебе взяться за свой ум.

Большая часть фразеологизмов является непроницаемой: в состав фразеологизма нельзя ввести дополнительную единицу.

Пример: Ну хоть бейся об стенку!

Пропуск компонента фразеологизма также является речевой ошибкой.

Пример: Все возвращается на спирали своя!..

Есть фразеологизм на круги своя. Замена слова недопустима.

3. Изменение лексической сочетаемости фразеологизма.

Пример: Эти и другие вопросы имеют большую роль в развитии этой, еще молодой науки.

Произошло смешение двух устойчивых оборотов: играет роль и имеет значение. Можно сказать так: вопросы имеют большое значение… или вопросы играют большую роль.

15. Клише и штампы.

Канцеляризмы – слова и выражения, употребление которых закреплено за официально-деловым стилем, но в других стилях речи они неуместны, являются штампами.

Пример: Имеет место отсутствие запасных частей.

Штампы – это избитые выражения с потускневшим лексическим значением и стертой экспрессивностью. Штампами становятся слова, словосочетания и даже целые предложения, которые возникают как новые, стилистически выразительные речевые средства, но в результате слишком частого употребления утрачивают первоначальную образность.

Пример: При голосовании поднялся лес рук.

Разновидностью штампов являются универсальные слова. Это слова, которые употребляются в самых общих и неопределенных значениях: вопрос, задача, поднять, обеспечить и т. д. Обычно универсальные слова сопровождаются трафаретными привесками: работа – повседневная, уровень – высокий, поддержка – горячая. Многочисленны публицистические штампы (труженики полей, город на Волге), литературоведческие (волнующий образ, гневный протест).

Слово – важнейшая единица языка, самая многообразная и объемная. Именно слово отражает все изменения, происходящие в жизни общества. Слово не только называет предмет или явление, но и выполняет эмоционально-экспрессивную функцию.

И, выбирая слова, мы должны обращать внимание на их значение, стилистическую окраску, употребительность, сочетаемость с другими словами. Так как нарушение хоть одного из этих критериев может привести к речевой ошибке.

Основные причины речевых ошибок:

- Непонимание значения слова

- Лексическая сочетаемость

- Употребление синонимов

- Употребление омонимов

- Употребление многозначных слов

- Многословие

- Лексическая неполнота высказывания

- Новые слова

- Устаревшие слова

- Слова иноязычного происхождения

- Диалектизмы

- Разговорные и просторечные слова

- Профессиональные жаргонизмы

- Фразеологизмы

- Клише и штампы

1. Непонимание значения слова.

1.1. Употребление слова в несвойственном ему значении.

Пример: Костер все больше и больше распалялся, пылал. Ошибка заключается в неверном выборе слова:

Распаляться – 1. Нагреться до очень высокой температуры, раскалиться. 2. (перен.) Прийти в сильное возбуждение, стать охваченным каким-либо сильным чувством.

Разгораться – начинать сильно или хорошо, ровно гореть.

1.2. Употребление знаменательных и служебных слов без учета их семантики.

Пример: Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса.

В современном русском языке предлог благодаря сохраняет известную смысловую связь с глаголом благодарить и употребляется обычно лишь в тех случаях, когда говорится о причинах, вызывающих желательный результат: благодаря чьей-нибудь помощи, поддержке. Ошибка возникает в связи со смысловым отвлечением предлога от исходного глагола благодарить. В этом предложении предлог благодаря следует заменить на один из следующих: из-за, в результате, вследствие.

1.3. Выбор слов-понятий с различным основанием деления (конкретная и отвлеченная лексика).

Пример: Предлагаем полное излечение алкоголиков и других заболеваний.

Если речь идет о заболеваниях, то слово алкоголики следовало бы заменить на алкоголизм. Алкоголик – тот, кто страдает алкоголизмом. Алкоголизм – болезненное пристрастие к употреблению спиртных напитков.

1.4. Неправильное употребление паронимов.

Пример: Человек ведет праздничную жизнь. У меня сегодня праздное настроение.

Праздный и праздничный – очень похожие слова, однокоренные. Но значение имеют разное: праздничный – прилагательное к праздник (праздничный ужин, праздничное настроение); праздный – не заполненный, не занятый делом, работой (праздная жизнь). Чтобы восстановить смысл высказываний в примере, нужно поменять слова местами.

2. Лексическая сочетаемость.

При выборе слова следует учитывать не только значение, которое ему присуще в литературном языке, но и лексическую сочетаемость. Далеко не все слова могут сочетаться друг с другом. Границы лексической сочетаемости определяются семантикой слов, их стилистической принадлежностью, эмоциональной окраской, грамматическими свойствами и т. д.

Пример: Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным. Показывать можно пример, но не образец. А образцом можно быть, например, для подражания.

Пример: Их сильная, закаленная в жизненных испытаниях дружба многими была замечена. Слово дружба сочетается с прилагательным крепкая – крепкая дружба.

Отличать от речевой ошибки следует умышленное объединение, казалось бы, несочетаемых между собой слов: живой труп, обыкновенное чудо… В этом случае перед нами один из видов тропов – оксюморон.

В сложных случаях, когда трудно определить, можно ли употребить вместе те или иные слова, необходимо пользоваться словарем сочетаемости

3. Употребление синонимов.

Синонимы обогащают язык, делают образной нашу речь. У синонимов может быть разная функционально-стилистическая окраска. Так, слова ошибка, просчет, оплошность, погрешность – стилистически нейтральны, общеупотребительны; проруха, накладка – просторечные; оплошка – разговорное; ляп – профессионально-жаргонное. Употребление одного из синонимов без учета его стилистической окраски может привести к речевой ошибке.

Пример: Совершив оплошку, директор завода сразу же стал ее исправлять.

При использовании синонимов часто не учитывается способность каждого из них в большей или меньшей степени избирательно сочетаться с другими словами.

Различаясь оттенками лексического значения, синонимы могут выражать разную степень проявления признака, действия. Но, даже обозначая одно и то же, взаимозаменяясь в одних случаях, в других синонимы заменяться не могут – это ведет к речевой ошибке.

Пример: Вчера мне было печально. Синоним грустно сюда вполне подходит: Вчера мне было грустно. Но в двусоставных предложениях эти синонимы взаимозаменяются. Печально я гляжу на наше поколенье…

4. Употребление омонимов.

Благодаря контексту омонимы, как правило, понимаются верно. Но все же в определенных речевых ситуациях омонимы не могут быть поняты однозначно.

Пример: Экипаж находится в отличном состоянии. Экипаж – это повозка или команда? Само слово экипаж употреблено правильно. Но для раскрытия смысла этого слова необходимо расширить контекст.

Очень часто к двусмысленности приводит употребление в речи (особенно устной) омофонов (одинаково звучащих, но по-разному пишущихся) и омоформ (слов, совпадающих по звучанию и написанию в отдельных формах). Так что, выбирая слова для какой-либо фразы, мы должны обращать внимание и на контекст, который в некоторых речевых ситуациях призван раскрывать смысл слов.

5. Употребление многозначных слов.

Включая в свою речь многозначные слова, мы должны быть очень внимательны, должны следить, понятно ли именно то значение, которое мы хотели раскрыть в этой речевой ситуации. При употреблении многозначных слов (как и при употреблении омонимов) очень важен контекст. Именно благодаря контексту ясно то или иное значение слова. И если контекст отвечает своим требованиям (законченный в смысловом отношении отрезок речи, позволяющий установить значения входящих в него слов или фраз), то каждое слово в предложении понятно. Но бывает и иначе.

Пример: Он уже распелся. Непонятно: или он начал петь, увлекся; или, пропев некоторое время, начал петь свободно, легко.

6. Многословие.

Встречаются следующие виды многословия:

6.1. Плеоназм (от греч. pleonasmos – избыток, чрезмерность) – употребление в речи близких по смыслу и потому логически излишних слов.

Пример: Все гости получили памятные сувениры. Сувенир – подарок на память, поэтому памятные в этом предложении – лишнее слово. Разновидностью плеоназмов являются выражения типа очень огромный, очень малюсенький, очень прекрасный и т. п. Прилагательные, обозначающие признак в его предельно сильном или предельно слабом проявлении, не нуждаются в уточнении степени признака.

6.2. Использование лишних слов. Лишних не потому, что свойственное им лексическое значение выражено другими словами, а потому, что они просто не нужны в данном тексте.

Пример: Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, 11 апреля об этом позаботится книжный магазин «Дружба».

6.3. Тавтология (от греч. tauto – то же самое logos – слово) – повторение однокоренных слов или одинаковых морфем. Тавтологическими ошибками «пестрят» не только сочинения учащихся, но и газеты и журналы.

Пример: Руководители предприятий настроены на деловой настрой.

6.4. Расщепление сказуемого. Это замена глагольного сказуемого синонимичным глагольно-именным сочетанием: бороться – вести борьбу, убирать – производить уборку.

Пример: Ученики приняли решение произвести уборку школьного двора. Может быть, в официально-деловом стиле такие выражения уместны, но в речевой ситуации лучше: Ученики решили убрать школьный двор.

6.5. Слова-паразиты. Такие слова засоряют речь, особенно устную. Это разнообразные частицы, которыми говорящий заполняет вынужденные паузы, не оправданные содержанием и структурой высказывания: вот, ну, это и т. п.; словечки типа: знаете ли, так сказать, фактически, вообще, честно говоря и т. п. Но эта речевая ошибка, встречающаяся сплошь и рядом в устной речи, иногда просачивается и на страницы печатных изданий.

Пример: В небольших дешевых кафе, ну, куда ходят люди из своего квартала, обычно нет свободных мест.

7. Лексическая неполнота высказывания.

Эта ошибка по смыслу противоположна многословию. Неполнота высказывания заключается в пропуске необходимого в предложении слова.

Пример: Достоинство Куприна в том, что ничего лишнего. У Куприна, может, и нет ничего лишнего, но в этом предложении не хватает (и даже не одного) слова. Или: «…не допускать на страницы печати и телевидения высказывания, способные разжечь межнациональную вражду». Так получается – «страница телевидения».

При выборе слова необходимо учитывать не только его семантику, лексическую, стилистическую и логическую сочетаемость, но и сферу распространения. Употребление слов, имеющих ограниченную сферу распространения (лексические новообразования, устаревшие слова, слова иноязычного происхождения, профессионализмы, жаргонизмы, диалектизмы), всегда должно быть мотивировано условиями контекста.

8. Новые слова.

Неудачно образованные неологизмы являются речевыми ошибками. Пример: А в прошлом году на ямочный ремонт после весенней распутицы было потрачено 23 тысячи рублей. И только контекст помогает разобраться: «ямочный ремонт» – это ремонт ям.

9. Устаревшие слова.

Архаизмы – слова, называющие существующие реалии, но вытесненные по каким-либо причинам из активного употребления синонимичными лексическими единицами, – должны соответствовать стилистике текста, иначе они совершенно неуместны.

Пример: Ныне в университете был день открытых дверей. Здесь устаревшее слово ныне (сегодня, теперь, в настоящее время) совершенно неуместно.

Среди слов, вышедших из активного употребления, выделяются еще и историзмы. Историзмы – слова, вышедшие из употребления в связи с исчезновением обозначавшихся ими понятий: армяк, камзол, бурса, опричник и т. п. Ошибки в употреблении историзмов часто связаны с незнанием их лексического значения.

Пример: Крестьяне не выдерживают своей тяжелой жизни и идут к главному губернатору города. Губернатор – начальник какой-нибудь области (например, губернии в царской России, штата в США). Следовательно, главный губернатор – нелепость, к тому же в губернии мог быть только один губернатор, а его помощник назывался вице-губернатором.

10. Слова иноязычного происхождения.

Сейчас многие имеют пристрастие к иностранным словам, даже не зная иногда их точного значения. Иногда контекст не принимает иностранное слово.

Пример: Работа конференции лимитируется из-за отсутствия ведущих специалистов. Лимитировать – установить лимит чего-нибудь, ограничить. Иностранное слово лимитировать в данном предложении следует заменить словами: идет медленнее, приостановилась и т. п.

11. Диалектизмы.

Диалектизмы – слова или устойчивые сочетания, которые не входят в лексическую систему литературного языка и являются принадлежностью одного или нескольких говоров русского общенационального языка. Диалектизмы оправданны в художественной или публицистической речи для создания речевых характеристик героев. Немотивированное же использование диалектизмов говорит о недостаточном владении нормами литературного языка.

Пример: Пришла ко мне шаберка и просидела целый вечер. Шаберка – соседка. Употребление диалектизма в данном предложении не оправдано ни стилистикой текста, ни целью высказывания.

12. Разговорные и просторечные слова.

Разговорные слова входят в лексическую систему литературного языка, но употребляются преимущественно в устной речи, главным образом в сфере повседневного общения. Просторечие – слово, грамматическая форма или оборот преимущественно устной речи, употребляемые в литературном языке обычно в целях сниженной, грубоватой характеристики предмета речи, а также простая непринужденная речь, содержащая такие слова, формы и обороты. Разговорная и просторечная лексика, в отличие от диалектной (областной), употребляется в речи всего народа.

Пример: У меня совсем худая куртка. Худой (разг.) – дырявый, испорченный (худой сапог). Ошибки возникают в тех случаях, когда употребление разговорных и просторечных слов не мотивировано контекстом.

13. Профессиональные жаргонизмы.

Профессионализмы выступают как принятые в определенной профессиональной группе просторечные эквиваленты терминов: опечатка – в речи журналистов ляп; руль – в речи шоферов баранка.

Но немотивированное перенесение профессионализмов в общелитературную речь нежелательно. Такие профессионализмы, как пошить, пошив, заслушать и другие, портят литературную речь.

По ограниченности употребления и характеру экспрессии (шутливая, сниженная и т. п.) профессионализмы сходны с жаргонизмами и являются составной частью жаргонов – своеобразных социальных диалектов, свойственных профессиональным или возрастным группам людей (жаргоны спортсменов, моряков, охотников, студентов, школьников). Жаргонизмы – это обиходно-бытовая лексика и фразеология, наделенная сниженной экспрессией и характеризующая- ся социально ограниченным употреблением.

Пример: Хотел пригласить на праздник гостей, да хибара не позволяет. Хибара – дом.

14. Фразеологизмы.

Нужно помнить, что фразеологизмы всегда имеют переносное значение. Украшая нашу речь, делая ее более живой, образной, яркой, красивой, фразеологизмы доставляют нам и немало хлопот – при неверном их употреблении появляются речевые ошибки.

14.1. Ошибки в усвоении значения фразеологизмов.

- Существует опасность буквального понимания фразеологизмов, которые могут восприниматься как свободные объединения слов.

- Ошибки могут быть связаны с изменением значения фразеологизма.

Пример: Хлестаков все время мечет бисер перед свиньями, а ему все верят. Здесь фразеологизм метать бисер перед свиньями, имеющий значение «напрасно говорить о чем-либо или доказывать что-либо тому, кто не способен понять этого», употреблен неверно – в значении «выдумывать, плести небылицы».

14.2. Ошибки в усвоении формы фразеологизма.

- Грамматическое видоизменение фразеологизма.

Пример: Я привык отдавать себе полные отчеты. Здесь изменена форма числа. Существует фразеологизм отдавать отчет.

Пример: Он постоянно сидит сложив руки. Фразеологизмы типа сложа руки, сломя голову, очертя голову сохраняют в своем составе старую форму деепричастия совершенного вида с суффиксом -а (-я).

В некоторых фразеологизмах употребляются краткие формы прилагательных, замена их полными формами ошибочна.

- Лексическое видоизменение фразеологизма.

Пример: Пора уже тебе взяться за свой ум. Большая часть фразеологизмов является непроницаемой: в состав фразеологизма нельзя ввести дополнительную единицу.

Пример: Ну хоть бейся об стенку! Пропуск компонента фразеологизма также является речевой ошибкой.

Пример: Все возвращается на спирали своя!.. Есть фразеологизм на круги своя. Замена слова недопустима.

14.3. Изменение лексической сочетаемости фразеологизма.

Пример: Эти и другие вопросы имеют большую роль в развитии этой, еще молодой науки. Произошло смешение двух устойчивых оборотов: играет роль и имеет значение. Можно сказать так: вопросы имеют большое значение… или вопросы играют большую роль.

15. Клише и штампы.

Канцеляризмы – слова и выражения, употребление которых закреплено за официально-деловым стилем, но в других стилях речи они неуместны, являются штампами.

Пример: Имеет место отсутствие запасных частей.

Штампы – это избитые выражения с потускневшим лексическим значением и стертой экспрессивностью. Штампами становятся слова, словосочетания и даже целые предложения, которые возникают как новые, стилистически выразительные речевые средства, но в результате слишком частого употребления утрачивают первоначальную образность.

Пример: При голосовании поднялся лес рук.

Разновидностью штампов являются универсальные слова. Это слова, которые употребляются в самых общих и неопределенных значениях: вопрос, задача, поднять, обеспечить и т. д. Обычно универсальные слова сопровождаются трафаретными привесками: работа – повседневная, уровень – высокий, поддержка – горячая. Многочисленны публицистические штампы (труженики полей, город на Волге), литературоведческие (волнующий образ, гневный протест).

Клише – речевые стереотипы, готовые обороты, используемые в качестве легко воспроизводимого в определенных условиях и контекстах стандарта, – являются конструктивными единицами речи и, несмотря на частое употребление, сохраняют свою семантику. Клише используют в официально-деловых документах (встреча на высшем уровне); в научной литературе (требуется доказать); в публицистике (наш собственный корреспондент сообщает из); в разных ситуациях разговорно-бытовой речи (Здравствуйте! До свидания! Kmо последний?).

Речевые ошибки могут негативно отразиться на авторитете даже самых уважаемых людей. Каждый человек должен стремиться к самосовершенствованию, в том числе и к правильному произношению и написанию слов. Знаменитый философ и мыслитель Аристотель сказал: «Достоинство речи – быть ясной и не быть низкой».

Само собой разумеется, что все мы периодически делаем устные и письменные ошибки, но если мы будем стремиться исправлять их, то сведем количество ошибок к минимуму.

Ценителям русского языка эта тема должна быть особенно близкой. Ведь то, как человек говорит, может многое сказать о его культуре и умственных способностях.

Итак, перед вами наиболее распространенные речевые ошибки.

Виды речевых ошибок

Речевыми ошибками называют любые случаи отклонения от установленных грамматических правил. В принципе, без их знания человек может вполне нормально существовать в обществе. Однако эффективность совершаемых им действий в некоторых случаях будет страдать.

Ниже мы рассмотрим виды речевых ошибок, сформулированных доктором филологических наук Юрием Фоменко. Его лаконичное изложение материала будет понятным даже для малообразованных людей.

Примеры и причины возникновения речевых ошибок

В качестве фактора, приводящего к появлению речевых ошибок, выступает сложность механизма возникновения речи. Поэтому изначально разумно обсудить частные случаи, основываясь на упомянутом выше утверждении.

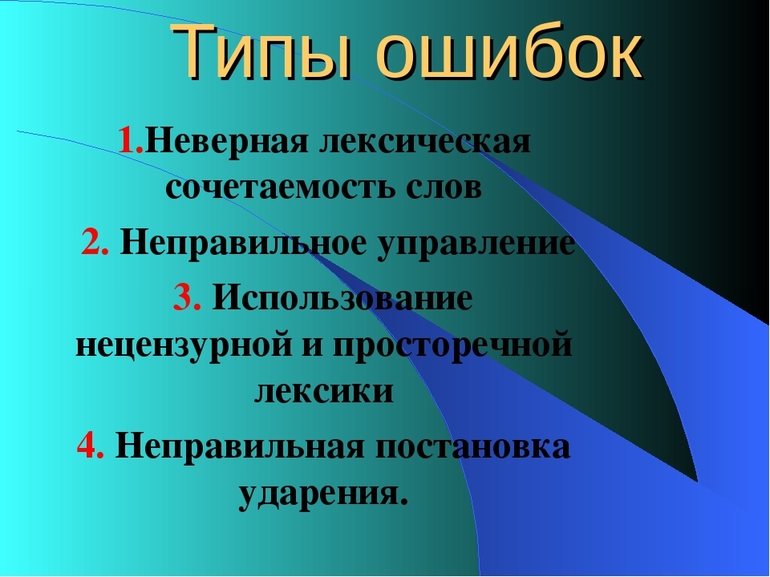

Произносительные ошибки

Произносительные (орфоэпические) ошибки возникают вследствие неверного произношения звуков, звукосочетаний или грамматических конструкций. К ним также относятся акцентологические ошибки – неверные ударения. Примеры:

- Произношение: «лисапед» («велосипед»), «стерет» («сотрет»), «текёт» («течёт»), «сотри» («смотри»).

- Ударение: «кварта́л», «фо́рзац», «арбу́з», «жалюзи́», «предвосхи́тить».

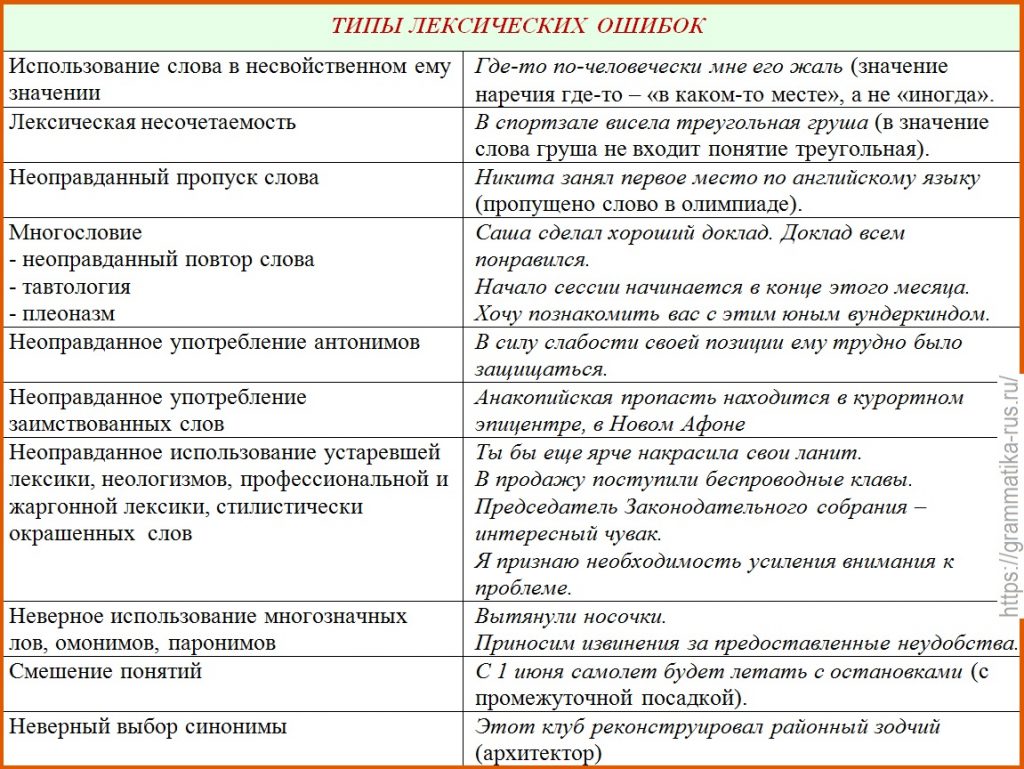

Лексические ошибки

Лексические ошибки – употребление слов в неприсущих для них формах, искажение правил смысловой конструкции. Подобные речевые ошибки бывают нескольких видов.

Употребление слова в нехарактерном ему значении. Одна из наиболее распространенных лексических ошибок, способная проявляться в 3 видах:

- Смешение слов, близких по смыслу: «Мальчик обратно прочел журнал».

- Смешение слов, близких по звучанию: элементы – алименты, Австрия – Австралия, опечатки – отпечатки, роман – романс.

- Смешение слов, близких по значению и звучанию: одеть – надеть, длинный – длительный, жизненный – житейский, желанный – желательный.

Словосочинительство. Примеры ошибок: «скучание», «ихние», «жаждает», «упорность».

Нарушение правил смыслового согласования слов

Смысловое согласование – это взаимное приспособление слов по принципу их вещественных значений. Неправильными считаются, например, следующие выражения:

- «Бесцветно черные деревья колышутся на ветру» – деревья не могут быть «бесцветными» и «черными».

- «Лошади не спеша мчались во весь опор», – речевая ошибка, поскольку «не спеша» (значит медленно), и «во весь опор» (скакали изо всех сил).

Сюда же относятся плеоназмы и тавтологии.

- Плеоназм – неуместное многословие, излишнее употребление слов: «габаритные размеры», «первая премьера», «прейскурант цен», «молодой юноша».

- Тавтология – словосочетания с общим корнем: «случай случился», «запечатлеть впечатления», «масло масляное».

Фразеологические ошибки

Фразеологические ошибки возникают, когда искажается смысл фразеологизмов, или они используются в несвойственном им виде. Юрий Фоменко разделяет их на 7 типов:

- Изменение лексического состава: «Меня не так просто провести вокруг пальца», вместо – «обвести».

- Усечение фразеологизма: «Прилип, как лист», тогда как – «банный лист».

- Расширение лексического состава: «Пора тебе браться за свой ум», хотя правильно – «браться за ум».

- Искажение грамматической формы: «Грабят среди белого дня», вместо – «средь бела».

- Контаминация (объединение) фразеологизмов: «Это имеет большую роль» (имеет значение + играет роль).

- Сочетание плеоназма и фразеологизма: «Бесполезный мартышкин труд».

- Употребление фразеологизма в несвойственном значении: «Хочу посмотреть программу от корки до корки».

Морфологические ошибки

Морфологические ошибки – неверное образование форм слов. К подобным речевым ошибкам можно отнести такие обороты, как «бугалтер», «хотишь», «красивше», «ляжте».

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки заключаются в неправильном построении словосочетаний или предложений. Такие речевые ошибки могут быть самыми разнообразными. Наиболее распространенными синтактическими ошибками являются:

- Неверное согласование: «Девочка была круглым сиротой» (круглой);

- Неверное управление: «Согласно приказа директора» (приказу);

- Синтаксическая двузначность: «Чтение Есенина не вызвало никакого интереса» (читал Есенин или читали творчество Есенина);

- Смещение конструкции: «Главное, о чем я вас прошу, – это о справедливости», тогда как правильно «это справедливость».

- Лишнее соотносительное слово в предложении: «Подскажите ту кратчайшую дорогу, ведущую в город» – «ту» речевая ошибка, поскольку кратчайшая дорога может быть только одна.

Орфографические ошибки

Данный вид речевых ошибок появляется вследствие незнания грамматики русского языка, переноса, сокращения слов. Например: «робота не пыльная», «видеть далико», «физк-ра», «грамм.».

Пунктуационные ошибки

Пунктуационные ошибки – неиспользование нужного знака препинания или его применения там, где он неуместен, а также необоснованная замена одного знака другим.

Стилистические ошибки

Вид речевых ошибок, при которых используются неуместные в данном стиле языковые средства. Также это нарушение требований точности, краткости и выразительности.

Как избавиться от речевых ошибок

Если вы хотите избавиться от речевых ошибок, вам потребуется выполнять следующие действия:

- Читать качественную литературу.

- Посещать театры, вернисажи, музеи и прочие культурные мероприятия.

- Общаться с начитанными людьми.

- Регулярно работать над собой, стремясь достигнуть совершенства в произношении и написании слов.

Надеемся вам понравилась информация о самых распространенных речевых ошибках. Помните, что результат будет зависеть только от вас. Задайтесь целью в течение недели избавляться от той или иной речевой ошибки, и со временем ваша речь непременно улучшится.

Теперь вы знаете, что собой представляют распространенные речевые ошибки. Если вам понравилась данная статья – поделитесь ею в социальных сетях и подписывайтесь на сайт interesnyefakty.org.

Понравился пост? Нажми любую кнопку:

Речевые ошибки могут негативно отразиться на авторитете даже самых уважаемых людей. Каждый человек должен стремиться к самосовершенствованию, в том числе и к правильному произношению и написанию слов. Знаменитый философ и мыслитель Аристотель сказал: «Достоинство речи – быть ясной и не быть низкой».

Само собой разумеется, что все мы периодически делаем устные и письменные ошибки, но если мы будем стремиться исправлять их, то сведем количество ошибок к минимуму.

Ценителям русского языка эта тема должна быть особенно близкой. Ведь то, как человек говорит, может многое сказать о его культуре и умственных способностях.

Итак, перед вами наиболее распространенные речевые ошибки.

Лексические ошибки

Лексические ошибки – употребление слов в неприсущих для них формах, искажение правил смысловой конструкции. Подобные речевые ошибки бывают нескольких видов.

Употребление слова в нехарактерном ему значении. Одна из наиболее распространенных лексических ошибок, способная проявляться в 3 видах:

- Смешение слов, близких по смыслу: «Мальчик обратно прочел журнал».

- Смешение слов, близких по звучанию: элементы – алименты, Австрия – Австралия, опечатки – отпечатки, роман – романс.

- Смешение слов, близких по значению и звучанию: одеть – надеть, длинный – длительный, жизненный – житейский, желанный – желательный.

Словосочинительство. Примеры ошибок: «скучание», «ихние», «жаждает», «упорность».

Разновидности неточностей в речи

К речевым ошибкам принято относить всевозможные случаи, в которых наблюдается отклонение от актуальных языковых норм. Без их знания бывает сложно нормально жить, общаться с другими людьми, но такие оплошности в своей речи допускает практически любой человек.

Существует несколько различных классификаций таких ошибок, однако наиболее распространённой и общепринятой считается та, что была составлена и предложена доктором филологических наук Фоменко. Он составил ее просто, без академической усложнённости и вычурности:

- произносительные ошибки (правила произношения);

- фразеологические (фразеология);

- синтаксические (синтаксис);

- пунктуационные (пунктуация);

- лексические (лексика);

- морфологические (морфология);

- стилистические (стилистика);

- орфографические (орфография).

Нарушение правил смыслового согласования слов

Смысловое согласование – это взаимное приспособление слов по принципу их вещественных значений. Неправильными считаются, например, следующие выражения:

- «Бесцветно черные деревья колышутся на ветру» – деревья не могут быть «бесцветными» и «черными».

- «Лошади не спеша мчались во весь опор», – речевая ошибка, поскольку «не спеша» (значит медленно), и «во весь опор» (скакали изо всех сил).

Сюда же относятся плеоназмы и тавтологии.

- Плеоназм – неуместное многословие, излишнее употребление слов: «габаритные размеры», «первая премьера», «прейскурант цен», «молодой юноша».

- Тавтология – словосочетания с общим корнем: «случай случился», «запечатлеть впечатления», «масло масляное».

Исправление искажения слов

Неправильное произнесение и написание слов демонстрирует неграмотность человека. Чтобы избежать этого в будущем, необходимо выполнять следующие действия:

- Почаще общаться с образованными и грамотными людьми.

- Стараться контролировать свою речь, правильно произносить все слова.

- Часто читать художественную литературу, заботиться о повышении уровня образования.

- Изучать таблицы примеров речевых ошибок, которые есть во многих учебниках по русскому языку, специальных приложениях для телефонов.

- Ходить в музеи и библиотеки, посещать музеи и специальные тренинги.

- Писать различные изложения и сочинения для себя.

Такие упражнения могут показаться сложными, но они действительно позволят постепенно улучшить грамотность. Со временем речевые ошибки уйдут в прошлое.

Фразеологические ошибки

Фразеологические ошибки возникают, когда искажается смысл фразеологизмов, или они используются в несвойственном им виде. Юрий Фоменко разделяет их на 7 типов:

- Изменение лексического состава: «Меня не так просто провести вокруг пальца», вместо – «обвести».

- Усечение фразеологизма: «Прилип, как лист», тогда как – «банный лист».

- Расширение лексического состава: «Пора тебе браться за свой ум», хотя правильно – «браться за ум».

- Искажение грамматической формы: «Грабят среди белого дня», вместо – «средь бела».

- Контаминация (объединение) фразеологизмов: «Это имеет большую роль» (имеет значение + играет роль).

- Сочетание плеоназма и фразеологизма: «Бесполезный мартышкин труд».

- Употребление фразеологизма в несвойственном значении: «Хочу посмотреть программу от корки до корки».

Примеры

Г1

Ошибочное словообразование. Ошибочное образование форм существительного, прилагательного, числительного, местоимения, глагола (личных форм глаголов, действительных и страдательных причастий, деепричастий).

Благородность

,

чуда

техники, по

д

черк,

над

смехаться;

более интереснее, красивше;

с

пятистами

рублями; жонглировал

обоими

руками,

ихнего

пафоса, вокруг

его

ничего нет;

сколько

нравственных принципов мы лишились из-за утраты духовности; им

двигает

чувство сострадания; ручейки воды,

стекаемые

вниз, поразили автора текста;

вышев

на сцену, певцы поклонились.

Г2

Нарушение норм согласования

Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися

джазом.

Г3

Нарушение норм управления

Нужно сделать природу более красивую.

Все удивлялись его

силой.

Г4

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым или способа выражения сказуемого

Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения

. Он написал книгу, которая

эпопея.

Все были рады, счастливы и

веселые.

Г5

Ошибки в построении предложения с однородными членами

Страна любила

и

гордилась

поэтом.

В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю.

Г6

Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом

Читая текст

, возникает такое чувство сопереживания.

Г7

Ошибки в построении предложения с причастным оборотом

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся

снегом

под ногами.

Г8

Ошибки в построении сложного предложения

Эта книга

научила меня ценить и уважать друзей,

которую я прочитал еще в детстве.

Человеку показалось то

, что это сон.

Г9

Смешение прямой и косвенной речи

Автор сказал, что я

не согласен с мнением рецензента.

Г10

Нарушение границ предложения

Его не приняли в баскетбольную команду. Потому что он был невысокого роста.

Г11

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм

Замирает

на мгновение сердце и вдруг

застучит

вновь.

Г12

Пропуск члена предложения (эллипсис)

На собрании было принято (?)

провести субботник.

Г13

Ошибки, связанные с употреблением частиц: отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится

Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы

подпись художника. В тексте

всего

раскрываются две проблемы.

Речевые ошибки (Р)

– это ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова, т. е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, тавтология, речевые штампы, неуместное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом многозначность.

Вид ошибки

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки заключаются в неправильном построении словосочетаний или предложений. Такие речевые ошибки могут быть самыми разнообразными. Наиболее распространенными синтактическими ошибками являются:

- Неверное согласование: «Девочка была круглым сиротой» (круглой);

- Неверное управление: «Согласно приказа директора» (приказу);

- Синтаксическая двузначность: «Чтение Есенина не вызвало никакого интереса» (читал Есенин или читали творчество Есенина);

- Смещение конструкции: «Главное, о чем я вас прошу, – это о справедливости», тогда как правильно «это справедливость».

- Лишнее соотносительное слово в предложении: «Подскажите ту кратчайшую дорогу, ведущую в город» – «ту» речевая ошибка, поскольку кратчайшая дорога может быть только одна.

Отзывы и комментарии

А теперь вы можете потренироваться и найти речевые ошибки в данной статье или поделиться другими известными вам примерами. Кроме того, обратите внимание на наш курс по развитию грамотности.

Советуем также прочитать:

- Сторителлинг

- Развитие культуры речи

- Наш. Родной. Русский.

- Лукоморье, кот и грамотность

- Изучение иностранного языка: старые правила о главном

- Как развить красноречие: несколько советов

- Рекомендации по изучению русского языка

- Как научиться говорить красиво

- Как самостоятельно научиться грамотно писать на русском языке

- Учим родной язык: подборка полезных материалов

- Шесть способов учиться на своих ошибках

Ключевые слова:_D1048, _D1049, 1Русский, 1Сторителлинг

На уровне словосочетания

Следует при выборе слова учитывать не только его значение в литературном языке, но также и лексическую сочетаемость. Сочетаться могут далеко не все слова. Это определяется их семантикой, эмоциональной окраской, стилистической принадлежностью, грамматическими свойствами и др. Когда трудно определить, можно ли использовать вместе те или иные слова, следует обратиться к словарю сочетаемости. Это поможет избежать ошибок на уровне словосочетаний, предложений, а также текстовом.

Ошибки на этом уровне имеют место, когда наблюдается нарушение различных синтаксических связей. Например, согласования: «Я хочу научить всех волейболу — этому хорошим, но одновременно тяжелым спортом» (хорошему, тяжелому спорту). Управления: «ощущаю жажду к славе», «поражаюсь его силой», «набраться силами». Может нарушаться связь между сказуемым и подлежащим: «Ни жара, ни лето не вечно (используется вместо формы мн. ч. «вечны» форма единственного). Все это — виды речевых ошибок на уровне словосочетания.

Классификация ошибокматериал по теме

Классификация ошибок, исправляемых и учитываемых при оценивании работы учащегося

Грамматические ошибки (Г) – это ошибки в структуре языковой единицы: слова, словосочетания или предложения, т.е. нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической.

| № п/п | Вид ошибки | Примеры |

| Г1 | Ошибочное словообразование. Ошибочное образование форм существительного, прилагательного, числительного, местоимения, глагола (личных форм глаголов, действительных и страдательных причастий, деепричастий). | Благородность, чуда техники, подчерк, надсмехаться; более интереснее, красивше; с пятистами рублями; жонглировал обоими руками, ихнего пафоса, вокруг его ничего нет; сколько нравственных принципов мы лишились из-за утраты духовности; им двигает чувство сострадания; ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста; вышев на сцену, певцы поклонились. |

| Г2 | Нарушение норм согласования | Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом. |

| Г3 | Нарушение норм управления | Нужно сделать природу более красивую. Все удивлялись его силой. |

| Г4 | Нарушение связи между подлежащим и сказуемым или способа выражения сказуемого | Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения. Он написал книгу, которая эпопея. Все были рады, счастливы и веселые. |

| Г5 | Ошибки в построении предложения с однородными членами | Страна любила и гордилась поэтом.

В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю. |

| Г6 | Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом | Читая текст, возникает такое чувство сопереживания. |

| Г7 | Ошибки в построении предложения с причастным оборотом | Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами. |

| Г8 | Ошибки в построении сложного предложения | Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве.

Человеку показалось то, что это сон. |

| Г9 | Смешение прямой и косвенной речи | Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. |

| Г10 | Нарушение границ предложения | Его не приняли в баскетбольную команду. Потому что он был невысокого роста. |

| Г11 | Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм | Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь. |

| Г12 | Пропуск члена предложения (эллипсис) | На собрании было принято (?) провести субботник. |

| Г13 | Ошибки, связанные с употреблением частиц: отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится | Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника. В тексте всего раскрываются две проблемы. |

Речевые ошибки (Р) – это ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова, т. е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, тавтология, речевые штампы, неуместное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом многозначность.

| № п/п | Вид ошибки | Примеры |

| Р1 | Употребление слова в несвойственном ему значении | Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. Благодаря пожару, лес сгорел. |

| Р2 | Неоправданное употребление диалектных и просторечных слов | Таким людям всегда удается объегорить других. Обломов ничем не занимался и целыми днями валял дурака. |

| Р3 | Неудачное употребление местоимений | Текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю; У меня сразу же возникла картина в своем воображении. |

| Р4 | Употребление слов иной стилевой окраски; смешение лексики разных эпох; неуместное употребление канцелярита, экспрессивных, эмоционально окрашенных слов, устаревшей лексики, жаргонизмов, неуместное употребление фразеологизмов | По задумке автора, герой побеждает; Молчалин работает секретарем Фамусова; В романе А.С. Пушкина имеют место лирические отступления; Автор то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений. Если бы я был там, то за такое отношение к матери я бы этому кексу в грызло бы дал; Зощенко палец в рот не клади, а дай только посмешить читателя. |

| Р5 | Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом | В таких случаях я взглядываю в словарь. |

| Р6 | Неразличение паронимов, синонимичных слов; ошибки в употреблении антонимов при построении антитезы; разрушение образного значения фразеологизма в неудачно организованном контексте | Были приняты эффектные меры; Имя этого поэта знакомо во многих странах; В третьей части текста не веселый, но и не мажорный мотив заставляет нас задуматься; грампластинка не сказала еще своего последнего слова. |

| Р7 | Нарушение лексической сочетаемости | Автор использует художественные особенности. |

| Р8 | Употребление лишних слов, в том числе плеоназм | Молодой юноша; очень прекрасный. |

| Р9 | Употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология) | В этом рассказе рассказывается о реальных событиях. |

| Р10 | Неоправданное повторение слова | Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного им. |

| Р11 | Бедность и однообразие синтаксических конструкций | Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу. |

| Р12 | Употребление лишних слов, лексическая избыточность | Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, об этом позаботится книжный наш магазин. |

Логические ошибки (Л). Логические ошибки связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

| № п/п | Вид ошибки | Примеры |

| Л1 | Сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении, тексте | На уроке присутствовали директор, библиотекарь, а также Анна Петровна Иванова и Зоя Ивановна Петрова; Он облокотился спиной на батарею; За хорошую учебу и воспитание детей родители обучающихся получили благодарственные письма от администрации школы. |

| Л2 | Нарушение причинно-следственных отношений | В последние годы очень много сделано для модернизации образования, однако педагоги работают по-старому, так как вопросы модернизации образования решаются слабо. |

| Л3 | Пропуск звена в объяснении, «логический скачок». | Людской поток через наш двор перекрыть вряд ли возможно. [?] А как хочется, чтобы двор был украшением и школы, и поселка. |

| Л4 | Перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к сочинению или изложению) | Пора вернуть этому слову его истинный смысл! Честь… Но как это сделать? |

| Л5 | Неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование (например, сначала от первого, затем от третьего лица) | Автор пишет о природе, описывает природу севера, вижу снега и просторы снежных равнин. |

| Л6 | Сопоставление логически несопоставимых понятий | Синтаксис энциклопедических статей отличен от других научных статей. |

| Композиционно-текстовые ошибки | ||

| Л7 | Неудачный зачин | Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например: В этом тексте автор… |

| Л8 | Ошибки в основной части | а) Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении.

б) Отсутствие последовательности в изложении; бессвязность и нарушение порядка предложений. в) Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к затруднению понимания смысла. |

| Л9 | Неудачная концовка | Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли. |

Фактические ошибки (Ф) — разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания)

| № п/п | Вид ошибки | Примеры |

| Ф1 | Искажение содержания литературного произведения, неправильное толкование, неудачный выбор примеров | Базаров был нигилист и поэтому убил старуху топором; Ленский вернулся в свое имение из Англии; Счастьем для Обломова было одиночество и равнодушие. |

| Ф2 | Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты. | Книга очень много для меня значит, ведь еще Ленин сказал: «Век живи – век учись!» |

| Ф3 | Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение. | Великая Отечественная война 1812 года; Столица США — Нью-Йорк. |

| Ф4 | Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев.

Искажения в названиях литературных произведений, их жанров, ошибка в указании автора. |

Тургеньев; «Тарас и Бульба»; в повести Тургенева «Преступление и наказание». |

Этические ошибки (Э) — нарушение в работе системы ценностей и правил этики: высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие высокомерное и циничное отношение к человеческой личности, недоброжелательность, проявления речевой агрессии, жаргонные слова и обороты.

| № п/п | Вид ошибки | Примеры |

| Э1 | Речевая некорректность.

Проявление речевой агрессии: грубое, оскорбительное высказывание; словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме; угроза, грубое требование, обвинение, насмешка; употребление бранных слов, вульгаризмов, жаргонизмов, арго; высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие высокомерное и циничное отношение к человеческой личности |

Мне хотелось бы сделать автору замечание за его неумение передавать свои мысли.

Этот текст меня бесит; Нужно быть полностью сумасшедшим, чтобы читать книги сегодня; Почему школьная программа принуждает к прочтению всего старья, что именуется классикой? Михалков в своём репертуаре! Пишет детские книги, поэтому и требует, чтобы читали именно в детстве. Это настоящий пиар! Нечего морочить людям мозги устаревшими истинами. |

ОШИБКИ ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ, ПУНКТУАЦИОННЫЕ, ГРАФИЧЕСКИЕ, ОПИСКИ

При проверке грамотности (К7-К8) учитываются ошибки

- на изученные правила;

- негрубые (две негрубые считаются за одну):

- в исключениях из правил;

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;

- в написании и и ы после приставок;

- в трудных случаях различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной, как…; ничто иное не …; не что иное, как … и др.);

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;

- повторяющиеся (считается за одну ошибку повтор в одном и том же слове или в корне однокоренных слов);

- однотипные (первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку,

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная):

ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

! Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).

! Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.

! Ошибки (две и более) в одном непроверяемом слове считаются за одну ошибку.

При проверке грамотности (К7-К8) не учитываются ошибки

- орфографические:

- в переносе слов;

- буквы э/е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в собственных именах (Мариетта);

- прописная / строчная буквы

- в названиях, связанных с религией: М(м)асленица, Р(р)ождество, Б(б)ог.

- при переносном употреблении собственных имен (Обломовы и обломовы).

- в собственных именах нерусского происхождения; написание фамилий с первыми частями дон, ван, сент… (дон Педро и Дон Кихот).

- слитное / дефисное / раздельное написание

- в сложных существительных без соединительной гласной (в основном заимствования), не регулируемых правилами и не входящих в словарь-минимум (ленд-лиз, люля-кебаб, ноу-хау, папье-маше, перекати-поле, гуляй-город пресс-папье, но бефстроганов, метрдотель, портшез, прейскурант);

- на правила, которые не включены в школьную программу (например, правило слитного / раздельного написания наречных единиц / наречий с приставкой /предлогом, например: в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь, на подхвате, на попа ставить (ср. действующее написание напропалую, врассыпную);

- пунктуационные ошибки:

- тире в неполном предложении;

- обособление несогласованных определений, относящихся к нарицательным именам существительным;

- запятые при ограничительно-выделительных оборотах;

- различение омонимичных частиц и междометий и, соответственно, невыделение или выделение их запятыми;

- в передаче авторской пунктуации;

- графические ошибки (средства письменности языка, фиксирующие отношения между буквами на письме и звуками устной речи); различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений;

- описки и опечатки:

— искажение звукового облика слова (рапотает вместо работает, мемля вместо земля);.

— пропуски букв (весь роман стоится на этом конфликте;

— перестановки букв (новые наименования пордуктов);

— замены одних буквенных знаков другими (лешендарное Ледовое побоище);

— добавление лишних букв (в любых, дашже самых сложных условиях).

Примеры

Ф1

Искажение содержания литературного произведения, неправильное толкование, неудачный выбор примеров

Базаров был нигилист и поэтому убил старуху топором

; Ленский вернулся в свое имение

из Англии;

Счастьем для Обломова было

одиночество и равнодушие.

Ф2

Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты.

Книга очень много для меня значит, ведь еще Ленин сказал: «Век живи – век учись

!»

Ф3

Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение.

Великая Отечественная война 1812 года; Столица США — Нью-Йорк.

Ф4

Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев.

Искажения в названиях литературных произведений, их жанров, ошибка в указании автора.

Тургень

ев; «Тарас

и

Бульба»; в

повести Тургенева

«Преступление и наказание».

Этические ошибки

(Э)

— нарушение в работе системы ценностей и правил этики: высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие высокомерное и циничное отношение к человеческой личности, недоброжелательность, проявления речевой агрессии, жаргонные слова и обороты.

Вид ошибки

Примеры

Л1

Сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении, тексте

На уроке присутствовали директор, библиотекарь

, а также

Анна Петровна Иванова

и

Зоя Ивановна Петрова

; Он

облокотился спиной

на батарею; За

хорошую учебу

и воспитание детей

родители

обучающихся получили благодарственные письма от администрации школы.

Л2

Нарушение причинно-следственных отношений

В последние годы очень много

сделано для модернизации образования, однако педагоги работают по-старому,

так как

вопросы модернизации образования решаются

слабо

.

Л3

Пропуск звена в объяснении, «логический скачок».

Людской поток через наш двор перекрыть вряд ли возможно. [?] А как хочется, чтобы двор был украшением и школы, и поселка.

Л4

Перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к сочинению или изложению)

Пора вернуть этому слову его истинный смысл! Честь… Но как это сделать?

Л5

Неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование (например, сначала от первого, затем от третьего лица)

Автор пишет

о природе,

описывает

природу севера,

вижу

снега и просторы снежных равнин.

Л6

Сопоставление логически несопоставимых понятий

Синтаксис

энциклопедических статей отличен

от

других научных

статей

.

Композиционно-текстовые ошибки

Л7

Неудачный зачин

Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например: В этом

тексте автор…

Л8

Ошибки

в основной части

а) Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении.

б) Отсутствие последовательности в изложении; бессвязность и нарушение порядка предложений.

в) Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к затруднению понимания смысла.

Л9

Неудачная концовка

Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли.

Фактические ошибки

(Ф) —

разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания)

Вид ошибки

Небольшой тест

Наша маленькая тестовая проверка поможет узнать, насколько хорошо вы помните нормы русского языка.

Вопрос #1. Замените одной из предложенных конструкций точки в предложении: Добавлять ключевые слова следует … SEO

Далее

Вопрос #2. Выберите подходящее прилагательное: Партизанский маркетинг ещё называют … пиаром

Далее

Вопрос #3. Выберите правильное правописание частицы:

Далее

Вопрос #4. Какое слово пропущено в предложении? Показатели не … 76%.

Далее

Вопрос #5. Выберите правильный вариант предложения

Далее

Вопрос #6. В каком примере последнее слово употреблено правильно?

Далее

Вопрос #7. Какое количество предложений ниже построено правильно? 1) Замечательный подарок мужу рыболову, который выполнен из гипса и дерева. 2) Необходимо написать о механизме машин и их производителей. 3) Лучшие радиоуправляемые вертолеты для новичка – у нас вы найдете разнообразные футуристические летальные аппараты. 4) Ваш ребенок хочет на день рождения железную дорогу? Нет ничего легче – приобретите его у нашей компании!

Далее

Речь – это канал развития интеллекта,

чем раньше будет усвоен язык,

тем легче и полнее будут усваиваться знания.

Николай Иванович Жинкин,

советский лингвист и психолог

Речь мыслится нами как абстрактная категория, недоступная для непосредственного восприятия. А между тем это – важнейший показатель культуры человека, его интеллекта и мышления, способ познания сложных связей природы, вещей, общества и передачи этой информации путём коммуникации.

Очевидно, что и обучаясь, и уже пользуясь чем-либо, мы в силу неумения или незнания совершаем ошибки. И речь, как и другие виды деятельности человека (в которых язык – важная составляющая часть), в данном отношении не является исключением. Ошибки делают все люди, как в письменной, так и в устной речи. Более того, понятие культуры речи, как представление о «речевом идеале», неразрывно связано с понятием речевой ошибки. По сути это – части одного процесса, а, значит, стремясь к совершенству, мы должны уметь распознавать речевые ошибки и искоренять их.

Что такое ошибки в языке? Зачем говорить грамотно?

Сто лет назад человек считался грамотным, если он умел писать и читать на родном языке. Сейчас грамотным называют того, кто не только читает и говорит, но и пишет в соответствии с правилами языка, которые нам дают филологи и система образования. В устаревшем смысле мы все грамотные. Но далеко не все из нас всегда правильно ставят знаки препинания или пишут трудные слова.

Виды речевых ошибок

Сначала разберёмся с тем, что такое речевые ошибки. Речевые ошибки – это любые случаи отклонения от действующих языковых норм. Без их знания человек может нормально жить, работать и настраивать коммуникацию с другими. Но вот эффективность совершаемых действий в определённых случаях может страдать. В связи с этим возникает риск быть недопонятым или понятым превратно. А в ситуациях, когда от этого зависит наш личный успех, подобное недопустимо.

Автором приведённой ниже классификации речевых ошибок является доктор филологических наук Ю. В. Фоменко. Его деление, по нашему мнению, наиболее простое, лишённое академической вычурности и, как следствие, понятное даже тем, кто не имеет специального образования.

Виды речевых ошибок:

Примеры и причины возникновения речевых ошибок

С. Н. Цейтлин пишет: «В качестве фактора, способствующего возникновению речевых ошибок, выступает сложность механизма порождения речи». Давайте рассмотрим частные случаи, опираясь на предложенную выше классификацию видов речевых ошибок.

Произносительные ошибки

Произносительные или орфоэпические ошибки возникают в результате нарушения правил орфоэпии. Другими словами, причина кроется в неправильном произношении звуков, звукосочетаний, отдельных грамматических конструкций и заимствованных слов. К ним также относятся акцентологические ошибки – нарушение норм ударения. Примеры:

Произношение: «конечно» (а не «конешно»), «пошти» («почти»), «плотит» («платит»), «прецендент» («прецедент»), «иликтрический» («электрический»), «колидор» («коридор»), «лаболатория» («лаборатория»), «тыща» («тысяча»), «щас» («сейчас»).

Неправильное ударение: «зво́нит», «диа́лог», «до́говор», «ката́лог», «путепро́вод», «а́лкоголь», «свекла́», «феноме́н», «шо́фер», «э́ксперт».

Лексические ошибки

Лексические ошибки – нарушение правил лексики, прежде всего – употребление слов в несвойственных им значениях, искажение морфемной формы слов и правил смыслового согласования. Они бывают нескольких видов.

Употребление слова в несвойственном ему значении. Это самая распространённая лексическая речевая ошибка. В рамках этого типа выделяют три подтипа:

- Смешение слов, близких по значению: «Он обратно прочитал книжку».

- Смешение слов, близких по звучанию: экскаватор – эскалатор, колос – колосс, индианка – индейка, одинарный – ординарный.

- Смешение слов, близких по значению и звучанию: абонент – абонемент, адресат – адресант, дипломат – дипломант, сытый – сытный, невежа – невежда. «Касса для командировочных» (нужно – командированных).

Словосочинительство. Примеры ошибок: грузинец, героичество, подпольцы, мотовщик.

Нарушение правил смыслового согласования слов. Смысловое согласование – это взаимное приспособление слов по линии их вещественных значений. Например, нельзя сказать: «Я поднимаю этот тост», поскольку «поднимать» значит «перемещать», что не согласовывается с пожеланием. «Через приоткрытую настежь дверь», – речевая ошибка, потому что дверь не может быть и приоткрыта (открыта немного), и настежь (широко распахнута) одновременно.

Сюда же относятся плеоназмы и тавтологии. Плеоназм – словосочетание, в котором значение одного компонента целиком входит в значение другого. Примеры: «май месяц», «маршрут движения», «адрес местожительства», «огромный мегаполис», «успеть вовремя». Тавтология – словосочетание, члены которого имеют один корень: «Задали задание», «Организатором выступила одна общественная организация», «Желаю долгого творческого долголетия».

Фразеологические ошибки

Фразеологические ошибки возникают, когда искажается форма фразеологизмов или они употребляются в несвойственном им значении. Ю. В. Фоменко выделяет 7 разновидностей:

- Изменение лексического состава фразеологизма: «Пока суть да дело» вместо «Пока суд да дело»;

- Усечение фразеологизма: «Ему было впору биться об стенку» (фразеологизм: «биться головой об стенку»);

- Расширение лексического состава фразеологизма: «Вы обратились не по правильному адресу» (фразеологизм: обратиться по адресу);

- Искажение грамматической формы фразеологизма: «Терпеть не могу сидеть сложив руки». Правильно: «сложа»;

- Контаминация (объединение) фразеологизмов: «Нельзя же все делать сложа рукава» (объединение фразеологизмов «спустя рукава» и «сложа руки»);

- Сочетание плеоназма и фразеологизма: «Случайная шальная пуля»;

- Употребление фразеологизма в несвойственном значении: «Сегодня мы будем говорить о фильме от корки до корки».

Морфологические ошибки

Морфологические ошибки – неправильное образование форм слова. Примеры таких речевых ошибок: «плацкарт», «туфель», «полотенцев», «дешевше», «в полуторастах километрах».

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки связаны с нарушением правил синтаксиса – конструирования предложений, правил сочетания слов. Их разновидностей очень много, поэтому приведём лишь некоторые примеры.

- Неправильное согласование: «В шкафу стоят много книг»;

- Неправильное управление: «Оплачивайте за проезд»;

- Синтаксическая двузначность: «Чтение Маяковского произвело сильное впечатление» (читал Маяковский или читали произведения Маяковского?);

- Смещение конструкции: «Первое, о чём я вас прошу, – это о внимании». Правильно: «Первое, о чём я вас прошу, – это внимание»;

- Лишнее соотносительное слово в главном предложении: «Мы смотрели на те звёзды, которые усеяли всё небо».

Орфографические ошибки

Этот вид ошибок возникает из-за незнания правил написания, переноса, сокращения слов. Характерен для письменной речи. Например: «сабака лаяла», «сидеть на стули», «приехать на вогзал», «русск. язык», «грамм. ошибка».

Пунктуационные ошибки

Пунктуационные ошибки – неправильное употребление знаков препинания при письме.

Стилистические ошибки

Этой теме мы посвятили отдельный материал.

Пути исправления и предупреждения речевых ошибок

Как предупредить речевые ошибки? Работа над своей речью должна включать:

- Чтение художественной литературы.

- Посещение театров, музеев, выставок.

- Общение с образованными людьми.

- Постоянная работа над совершенствованием культуры речи.

Онлайн-курс «Русский язык»

Речевые ошибки – одна из самых проблемных тем, которой уделяется мало внимания в школе. Тем русского языка, в которых люди чаще всего допускают ошибки, не так уж много — примерно 20. Именно данным темам мы решили посвятить курс «Русский язык». На занятиях вы получите возможность отработать навык грамотного письма по специальной системе многократных распределенных повторений материала через простые упражнения и специальные техники запоминания.

Подробнее Купить сейчас

Источники

- Беззубов А. Н. Введение в литературное редактирование. – Санкт-Петербург, 1997.

- Савко И. Э. Основные речевые и грамматические ошибки

- Сергеева Н. М. Ошибки речевые, грамматические, этические, фактологические…

- Фоменко Ю. В. Типы речевых ошибок. – Новосибирск: НГПУ, 1994.

- Цейтлин С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – М.: Просвещение, 1982.

Отзывы и комментарии

А теперь вы можете потренироваться и найти речевые ошибки в данной статье или поделиться другими известными вам примерами. Кроме того, обратите внимание на наш курс по развитию грамотности.

Речевые ошибки и пути их преодоления.

Без грамматической ошибки

я речи русской не люблю

А.С. Пушкин

Часто возникает вопрос: а так ли страшны речевые ошибки? И действительно, напишем ли мы колбаса или калбаса, произнесем обеспечение или обеспечение; разве одна или несколько ошибок не позволит понять общий смысл высказывания?