Четыре «идола» Бэкона

Бэкон считал, что труды Аристотеля (с которыми до того момента ученые-схоласты были согласны) препятствуют независимому мышлению и приобретению новых знаний о природе. Он утверждал, что прогресс науки ведет к повышению качества жизни людей, поэтому не стоит больше полагаться на работы древних философов. Бэкон настолько разочаровался в философской мысли своего времени, что разделил источники человеческих ошибок, стоящих на пути познания, на четыре группы, которые назвал «идолами».

1. «Идолы рода» – ложные убеждения, общие для всех, следствие самой человеческой природы. Например, она заставляет людей искать доказательства, поддерживающие их убеждения, пытаться на всё навешивать удобные для них ярлыки и верить в то, во что они хотят верить.

2. «Идолы пещеры» – личные ошибки восприятия, как врожденные, так и приобретенные. Например, некоторые люди легче принимают что-то схожее, некоторые – нечто отличное, а некоторые – только то, что подтверждает уже сформировавшиеся у них заключения.

3. «Идолы площади» – ошибки, возникающие вследствие использования языка в процессе коммуникации с другими людьми. Например, в слова можно вкладывать разный смысл; кроме того, человек способен называть и представлять то, чего на самом деле не существует.

4. «Идолы театра» – Бэкон полагал, что философские учения ничем не лучше театральных пьес. По его мнению, софистика, например труды Аристотеля, больше сосредоточена на заумных рассуждениях, чем на реальном мире; эмпирическая философия касается ограниченного круга экспериментов и исключает многие другие возможности; философия сверхъестественного, основанная на религии и суевериях, – искажение. Бэкон считал философию сверхъестественного худшим из заблуждений.

From Wikipedia, the free encyclopedia

Idola specus (singular Idolum specus), normally translated as «Idols of the Cave» (or «Idols of the Den«), is a type of logical fallacy whereby the peculiar biases of individuals lead them to errors. This Latin term was coined by Sir Francis Bacon and used in his Novum Organum, one of the earliest treatises arguing the case for the logic and method of modern science. He described them as deriving from «the peculiar constitution, mental or bodily, of each individual; and also in education, habit, and accident».[1]

Overview[edit]

The idola specus are prejudices, by which individuals inappropriately extend norms or tenets that derive his or her own culture and social group, or to his or her own preferences. Racism, sexism and, more generally just «biases» are examples of idola specus, but the concept goes beyond them to the criticism of all forms of irreflexive subjectivity or individual predisposition.

The term is one of four such «idols» which represent «idols and false notions which are now in possession of the human understanding, and have taken deep root therein, not only so beset men’s minds that truth can hardly find entrance, but even after entrance is obtained, they will again in the very instauration of the sciences meet and trouble us, unless men being forewarned of the danger fortify themselves as far as may be against their assaults».[2]

Besides idola specus, there are also idola tribus (Idols of the Tribe, caused by human nature), idola fori, (Idols of the Market Place, caused by language) and idola theatri (Idols of the Theatre, which are caused by the influence of philosophers).

The Idols of the Cave are the idols of the individual man. For everyone (besides the errors common to human nature in general) has a cave or den of his own, which refracts and discolors the light of nature, owing either to his own proper and peculiar nature; or to his education and conversation with others; or to the reading of books, and the authority of those whom he esteems and admires; or to the differences of impressions, accordingly as they take place in a mind preoccupied and predisposed or in a mind indifferent and settled; or the like. So that the spirit of man (according as it is meted out to different individuals) is in fact a thing variable and full of perturbation, and governed as it were by chance. Whence it was well observed by Heraclitus that men look for sciences in their own lesser worlds, and not in the greater or common world.

In more detail, Bacon said that there are a «great number and variety» of idols of the cave but he chooses to select examples which give «the most important caution», and which «have most effect in disturbing the clearness of the understanding».[1] He judged that they «grow for the most part either out of the predominance of a favorite subject, or out of an excessive tendency to compare or to distinguish, or out of partiality for particular ages, or out of the largeness or minuteness of the objects contemplated.»[3] Concerning these most important variants he wrote in more detail:

- One common reason for a prejudice is that people «become attached to certain particular sciences and speculations, either because they fancy themselves the authors and inventors thereof, or because they have bestowed the greatest pains upon them and become most habituated to them.»[4]

- Bacon remarks that with respect to philosophy and science, there are two radically different types of minds. These manifest idola specus in different ways, but both suffer from it. Some «steady and acute» minds are «stronger and apter to mark the differences of things», fixing upon «the subtlest distinctions». Others are «lofty and discursive» and more prone to mark resemblances, recognizing and putting together «the finest and most general resemblances». «Both kinds, however, easily err in excess, by catching the one at gradations, the other at shadows.»[5]

- Bacon also notes another distinction which causes different manifestations of idola specus: «There are found some minds given to an extreme admiration of antiquity, others to an extreme love and appetite for novelty; but few so duly tempered that they can hold the mean, neither carping at what has been well laid down by the ancients, nor despising what is well introduced by the moderns.»[6]

- Finally, another common cause of idola specus when looking specifically at «contemplations of nature» is that this sometimes requires looking at things in their «simple form». This breaks up and distracts the understanding. Bacon mentions Leucippus and Democritus as compared with the other philosophies. For that school is so busied with the particles that it hardly attends to the structure. On the other hand, «contemplations of nature and bodies in their composition and configuration overpower and dissolve the understanding». And some contemplators of nature become «so lost in admiration of the structure that they do not penetrate to the simplicity of nature». As a way of avoiding these problems, Bacon recommends that these two types of contemplation should be «alternated and taken by turns, so that the understanding may be rendered at once penetrating and comprehensive, and the inconveniences above mentioned, with the idols which proceed from them, may be avoided».[7]

Bacon also drew general advice for more methodical future study of nature, aimed at avoiding the idols of the cave: «generally let every student of nature take this as a rule: that whatever his mind seizes and dwells upon with peculiar satisfaction is to be held in suspicion, and that so much the more care is to be taken in dealing with such questions to keep the understanding even and clear.»[3]

See also[edit]

- Idols of the mind

References[edit]

- ^ a b Novum Organum, Aphorism LIII

- ^ Novum Organum, Aphorism XXXVIII

- ^ a b Novum Organum, Aphorism LVIII

- ^ Novum Organum, Aphorism LIV

- ^ Novum Organum, Aphorism LV

- ^ Novum Organum, Aphorism LVI

- ^ Novum Organum, Aphorism LVII

External links[edit]

- Novum Organum (in Latin)

- New Organon (1863 English translation)

2.1 Материалистический

эмпиризм

2.1.1 Бэкон

Фрэнсис (1561-1626).

Главный

труд Бэкона — «Новый Органон»(1620).

Название это показывает, что Бэкон

сознательно противопоставлял свое

понимание науки и ее метода тому

пониманию, на которое опирался «Органон»

(свод логических работ) Аристотеля.

Другим важным сочинением Бэкона была

утопия «Новая Атлантида».

Бэкон

Фрэнсис- английский философ, родоначальник

английского материализма. В трактате

«Новый Органон» провозгласил целью

науки увеличение власти человека над

природой, предложил реформу научного

метода — очищение разума от заблуждений

(«идолов», или «призраков»),

обращение к опыту и обработка его

посредством индукции, основа которой

— эксперимент. В 1605 была опубликована

работа «О достоинстве и приумножении

наук», представляющая собой первую

часть грандиозного плана Бэкона —

«Великого восстановления наук»,

предполагавшего 6 этапов. Последние

годы жизни занимался научными

экспериментами и умер в 1626, простудившись

после проведенного опыта. Бэкон был

увлечен проектами преобразования науки,

первым приблизился к пониманию науки

как социального института. Он разделял

теорию двойственной истины, разграничивающую

функции науки и религии. Крылатые

высказывания Бэкона о науке неоднократно

избирались знаменитыми философами и

учеными в качестве эпиграфов для своих

произведений. Творчество Бэкона

характеризуется определенным подходом

к методу человеческого познания и

мышления. Исходным моментом любой

познавательной деятельности являются

чувства. Поэтому Бэкона часто называют

основателем эмпиризма — направления,

которое строит свои гносеологические

посылки преимущественно на чувственном

познании и опыте. Основной принцип этой

философской ориентации в области теории

познания : «Нет ничего в разуме, что

бы до этого не прошло через чувства»

[4].

Бэконовская

классификация наук,

представлявшая альтернативу

аристотелевской, долгое время признавалась

основополагающей многими европейскими

учеными. В основу классификации Бекон

положил такие способности человеческой

души, как память, воображение (фантазия),

разум. Соответственно этому главными

науками, по Бэкону, должны быть история,

поэзия, философия. Разделение всех наук

на исторические, поэтические и философские

определяется у Бэкона психологическим

критерием. Так, история — это знание,

опирающееся на память; она делится на

естественную историю, описывающую

явления природы (включая чудеса и

всевозможные отклонения), и гражданскую.

Поэзия основана на воображении. В основе

философии — рассудок. Она делится на

естественную философию, божественную

философию (естественную теологию) и

человеческую философию (изучающую

мораль и общественные явления). В

естественной философии Бэкон выделяет

теоретическую (исследование причин,

причем предпочтение отдается материальным

и действующим причинам перед формальными

и целевыми), и практическую («естественная

магия») части. Как натурфилософ Бэкон

симпатизировал атомистической традиции

древних греков, однако полностью к ней

не присоединялся. Считая, что устранение

заблуждений и предрассудков — отправная

точка правильного философствования,

Бэкон критически относился к схоластике.

Главный недостаток аристотелевско-схоластической

логики он усматривал в том, что она

проходит мимо проблемы образования

понятий, составляющих посылки

силлогистических умозаключений. Бэкон

критиковал также ренессансную

гуманистическую ученость, преклонявшуюся

перед античными авторитетами и подменявшую

философию риторикой и филологией.

Наконец, Бэкон боролся с так называемой

«фантастической ученостью»,

опирающейся не на достоверный опыт, а

на неподдающиеся проверке рассказы о

чудесах, отшельниках, мучениках и пр.

Учение

о так называемых «идолах», искажающих

наши познания составляет основу

критической части философии Бэкона.

Условием реформы науки должно быть

также очищение разума от заблуждений.

Бэкон различает четыре вида заблуждений,

или препятствий, на пути познания — четыре

вида «идолов» (ложных образов) или

призраков. Это — «идолы рода», «идолы

пещеры», «идолы площади» и «идолы

театра».

В

основе врождённых «идолов рода»

лежат субъективные свидетельства

органов чувств и всевозможные заблуждения

разума (пустое абстрагирование, поиск

целей в природе и т. п.) «Идолы рода»

— препятствия, обусловленные общей для

всех людей природой. Человек судит о

природе по аналогии с собственными

свойствами. Отсюда возникает телеологическое

представление о природе, ошибки,

проистекающие из несовершенства

человеческих чувств под влиянием

различных желаний, влечений. Заблуждения

вызваны неточными свидетельствами

чувств или логическими ошибками.

«Идолы

пещеры», обусловлены зависимостью

познания от индивидуальных особенностей,

физических и душевных свойств, а также

ограниченностью личного опыта людей.

«Идолы пещеры» — ошибки, которые

присущи не всему человеческому роду, а

только некоторым группам людей (как бы

сидящих в пещере) вследствие субъективных

предпочтений, симпатий, антипатий

ученых: одни больше видят различия между

предметами, другие — их сходства; одни

склонны верить в непогрешимый авторитет

древности, другие, наоборот, отдают

предпочтение только новому.

«Идолы

рынка, или площади», имеют социальные

истоки. Бэкон призывает не преувеличивать

роль слов в ущерб фактам и стоящим за

словами понятиям. «Идолы площади»

— препятствия, возникающие вследствие

общения между людьми посредством слов.

Во многих случаях значения слов были

установлены не на основе познания

сущности предмета; а

на основании совершенно случайного

впечатления от этого предмета. Бэкон

выступает против заблуждений, вызванных

употреблением бессодержательных слов

(как это бывает на рынке).

Бэкон

предлагает искоренять «идолов театра»,

в основе которых некритическое следование

авторитетам. «Идолы театра» —

препятствия, порождаемые в науке

некритически усвоенными, ложными

мнениями. «Идолы театра» не врождены

нашему уму, они возникают вследствие

подчинения ума ошибочным воззрениям[6].

Ложные взгляды, укоренившиеся благодаря

вере в старые авторитеты предстают

перед умственным взором людей наподобие

театральных представлений.

Бэкон

считал необходимым создать правильный

метод,

с помощью которого можно было бы

постепенно восходить от единичных

фактов к широким обобщениям. В древности

все открытия делались лишь стихийно,

тогда как правильный метод должен

опираться на эксперименты (целенаправленно

поставленные опыты), которые должны

систематизироваться в «естественной

истории». В целом индукция выступает

у Бэкона не только как один из видов

логического вывода, но и как логика

научного открытия, методология выработки

понятий, основанных на опыте. Свою

методологию Бэкон понимал как определенное

сочетание эмпиризма и рационализма,

уподобляя ее образу действий пчелы,

перерабатывающей собранный нектар, в

отличие от муравья (плоский эмпиризм)

или паука (оторванная от опыта схоластика).

Таким образом, Бэкон различал три

основных пути познания:1)

«путь паука» — выведение истин из

чистого сознания. Этот путь был основным

в схоластике, которую он подверг резкой

критике. Учёные-догматики, пренебрегающие

опытными знаниями, ткут паутину

абстрактных рассуждений. 2) «путь

муравья» — узкий эмпиризм, сбор

разрозненных фактов без их концептуального

обобщения; 3) «путь пчелы» — соединение

первых двух путей, сочетание способностей

опыта и рассудка, т.е. чувственного и

рационального. Учёный, подобно пчеле,

собирает соки — опытные данные и,

теоретически перерабатывая их, создаёт

мёд науки. Ратуя за это сочетание, Бэкон,

однако, приоритет отдает опытному

познанию. Бэкон различал опыты плодоносные,

то есть сразу приносящие определенные

результаты, цель их — принесение

непосредственной пользы человеку, и

опыты светоносные, практическая польза

которых заметна не сразу, но которые в

конечном итоге дают максимальный

результат, цель их не непосредственная

польза, а познание законов явлений и

свойств вещей. [3].

Итак,

Ф.Бэкон — основоположник материализма

и экспериментальной науки своего времени

считал, что науки, изучающие познание,

мышление являются ключом ко всем

остальным, ибо они содержат в себе

«умственные орудия», которые дают

разуму указания или предостерегают его

от заблуждений («идолов).

Высшая задача

познания и всех наук,

согласно Бэкону, — господство над природой

и усовершенствование человеческой

жизни. По словам главы «Дома

Соломона»(своего рода исследовательского

центра Академии, идея которого была

выдвинута Бэконом в утопическом романе

«Новая Атлантида»), «цель общества

-познание причин и скрытых сил всех

вещей, расширение власти человека над

природой, покуда все не станет для него

возможным»[9]. Научное исследование

не должно быть ограничено мыслями о его

непосредственной пользе. Знание — сила,

но действительной силой оно может стать,

только если основывается на выяснении

истинных причин происходящих в природе

явлений. Лишь та наука способна побеждать

природу и властвовать над ней, которая

сама «повинуется» природе, т. е.

руководится познанием ее законов.

Технократическая

школа. В

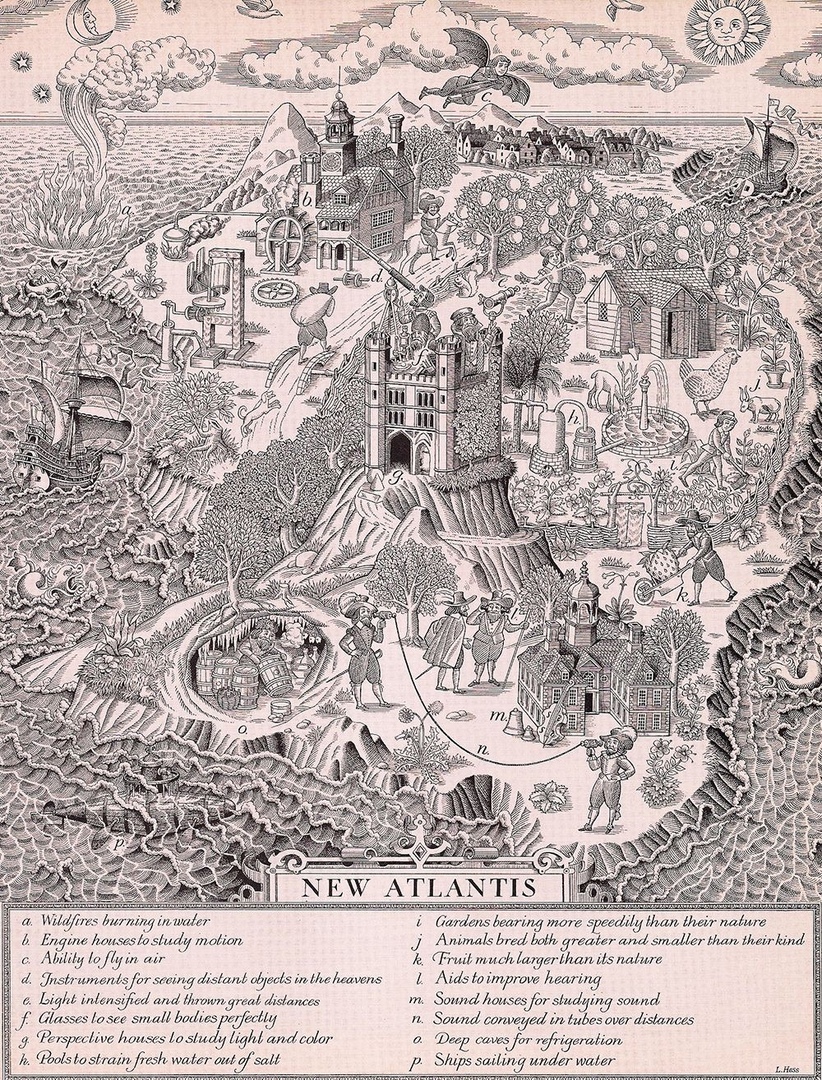

«Новой Атлантиде» (1623-24) рассказывается

о загадочной стране Бенсалем, которой

руководит «Соломонов дом», или

«Общество для познания истинной

природы всех вещей», объединяющее

главных мудрецов страны. От коммунистических

и социалистических утопий утопия Бэкона

отличается своим ярко выраженным

технократическим характером: на острове

царит культ научно-технических

изобретений, которые выступают главной

причиной преуспевания населения. Атланты

обладают агрессивным и предпринимательским

духом, причем поощряется тайный вывоз

сведений о достижениях и секретах из

других стран». «Новая Атлантида»

осталась незаконченной. [8].

Теория

индукции:

Бэкон разработал свой эмпирический

метод познания, каким у него является

индукция — истинное орудие исследования

законов («форм») природных явлений,

которые, по его мнению, позволяют сделать

разум адекватным природным вещам.

Понятия

добываются обычно путем слишком

поспешного и недостаточно обоснованного

обобщения. Поэтому первым условием

реформы науки, прогресса знания является

усовершенствование методов обобщения,

образования понятий. Так как процесс

обобщения есть индукция, то логическим

основанием реформы науки должна быть

новая теория индукции.

До

Бэкона философы, писавшие об индукции,

обращали понимание главным образом на

те случаи или факты, которые подтверждают

доказываемые или обобщаемые положения.

Бэкон подчеркнул значение тех случаев,

которые опровергают обобщение,

противоречат ему. Это так называемые

негативные инстанции. Уже один-единственный

такой случай способен полностью или

частично опровергнуть поспешное

обобщение. По Бэкону, пренебрежение к

отрицательным инстанциям есть главная

причина ошибок, суеверий и предрассудков.

Бэкон

выставляет новую логику: «Моя логика

существенно отличается от традиционной

логики тремя вещами: самой своей целью,

способом доказательства и тем, где она

начинает свое исследование. Целью моей

науки не является изобретение аргументов,

но различные искусства; не вещи, что

согласны с принципами, но сами принципы;

не некоторые правдоподобные отношения

и упорядочения, но прямое изображение

и описание тел». Как видно, свою логику

он подчиняет той же цели, что и философию.

Основным

рабочим методом своей логики Бэкон

считает индукцию. В этом он видит гарантию

от недостатков не только в логике, но и

во всем познании вообще. Характеризует

он ее так: «Под индукцией я понимаю

форму доказательства, которая

присматривается к чувствам, стремится

постичь естественный характер вещей,

стремится к делам и почти с ними

сливается»[5]. Бэкон, однако,

останавливается на данном состоянии

разработки и существующем способе

использования индуктивного подхода.

Он отвергает ту индукцию, которая, как

он говорит, осуществляется простым

перечислением. Такая индукция «ведет

к неопределенному заключению, она

подвержена опасностям, которые ей

угрожают со стороны противоположных

случаев, если она обращает внимание

лишь на то, что ей привычно, и не приходит

ни к какому выводу». Поэтому он

подчеркивает необходимость переработки

или, точнее говоря, разработки индуктивного

метода. Первое условие прогресса знания

является усовершенствование методов

обобщения. Процесс обобщения есть

индукция. Индукция исходит из ощущений,

отдельных фактов, шаг за шагом без

скачков поднимается до общих положений.

Главная задача — создание нового метода

познания. Суть: 1) наблюдение фактов; 2)

их систематизация и классификация; 3)

отсечение ненужных фактов; 4) разложение

явления на составляющие части; 5) проверка

фактов на опыте; 6) обобщение.

Бэкон-

один из первых, кто сознательно приступил

к разработке научного

метода на основе наблюдения и понимания

природы. Знание

становится силой, если оно опирается

на исследование явлений природы и

руководствуется познанием ее законов.

Предметом философии должна быть материя,

а также различные и многообразные ее

формы. Бэкон говорил о качественной

разнородности материи, имеющей

многообразные формы движения (19 видов,

в т.ч. сопротивление, колебание.). Вечность

материи и движения не нуждаются в

обосновании. Бэкон отстаивал познаваемость

природы, считал, что этот вопрос решается

не спорами, а опытом. На пути познания

— множество препятствий, заблуждений,

которые засоряют сознание.

Бэкон

подчёркивал значение естествознания,

но стоял на точке зрения теории двойственности

истины (тогда

прогрессивной): теология имеет своим

объектом Бога, наука — природу. Необходимо

разграничивать сферы компетенции Бога:

Бог — творец мира и человека, но только

объект веры. Знание не зависит от веры.

Философия основывается на знании и

опыте. Главное препятствие — схоластика.

Основной порок — абстрактность, выведение

общих положений из частных. Бэкон-

эмпирик: познание начинается с чувственных

данных, которые нуждаются в экспериментальной

проверке и подтверждении, значит, судить

о явлениях природы следует лишь на

основании опыта. Бэкон также считал,

что познание должно стремиться к

раскрытию внутренних причинно-следственных

связей и законов природы путем обработки

данных органами чувств и теоретическим

мышлением. В целом философия Бэкона

представляла собой попытку создания

эффективного способа познания природы,

ее причин, законов. Бэкон существенно

способствовал формированию философского

мышления Нового времени. И хотя его

эмпиризм был исторически и гносеологически

ограничен, а с точки зрения последующего

развития познания его можно по многим

направлениям критиковать, он в свое

время сыграл весьма положительную

роль[7].

Фрэнсис

Бэкон (1561-1626) жил и творил в эпоху, которая

является периодом не только мощного

экономического, но и исключительного

культурного подъема и развития Англии.

XVII

век открывает новый период в развитии

философии именуемой философией Нового

времени. Если в Средние века философия

выступала в союзе с богословием, а в

эпоху Возрождения — с искусством, то в

Новое время она главным образом опирается

на науку. Поэтому на первый план в самой

философии выходят гносеологические

проблемы и формируются два важнейших

направления, в противоборстве которых

проходит история философии Нового

времени — это эмпиризм (опора на опыт) и

рационализм (опора на разум).

Родоначальником

эмпиризма был английский философ Френсис

Бэкон. Он был талантливым ученым,

выдающимся общественным и политическим

деятелем, выходцем из знатного

аристократического рода. Френсис Бэкон

закончил Кембриджский университет. В

1584 году был избран в парламент. С 1617 года

он становится лордом-хранителем печати

при короле Якове I, наследуя эту должность

от своего отца; затем лордом-канцлером.

В1961 году Бэкон был привлечен к суду по

обвинению во взяточничестве по ложному

доносу, осужден и отстранен от всех

должностей. Вскоре он был помилован

королем, но на государственную службу

не вернулся, полностью посвятив себя

научной и литературной работе. Легенды,

окружающие имя Бэкона, как любого

великого человека, сохранили рассказ

о том, что он даже купил специально

остров, для того, чтобы создать на нем

новое общество в соответствии со своими

представлениями об идеальном государстве,

изложенными позже в неоконченной книге

“Новая Атлантида”, однако эта попытка

провалилась, разбившись об алчность и

несоверешенство людей, выбранных им в

союзники.

Уже

в молодости Ф.Бэкон вынашивает грандиозный

план “ Великого Восстановления наук”,

к реализации которого стремился всю

жизнь. Первую часть этого труда составляет

совершенно новая, отличная от традиционной

для того времени аристотелевской

классификации наук. Она было предложена

еще в труде Бэкона “О преуспевании

знания”(1605), но полное развитие получила

в главном труде философа “Новый

органон”(1620), который в самом своем

названии указывает на противопоставление

авторской позиции догматизированному

Аристотелю, почитавшемуся тогда в Европе

за непогрешимый авторитет. Бэкону

принадлежит заслуга придания философского

статуса опытно-экспериментальному

естествознанию и “возвращения”

философии с небес на землю.

философия

френсис бэкон

Проблема

человека и природы в философии Ф.

Бэкона

Ф.Бэкон

был уверен, что цель научного познания

не в созерцании природы, как это было в

Античности, и не в постижении Бога,

согласно Средневековой традиции, а в

принесении пользы и выгоды человечеству.

Наука — средство, а не цель сама по себе.

Человек же — властелин природы, таков

лейтмотив философии Бекона. “Природа

побеждается только подчинением ей, и

то, что в созерцании представляется

причиной, в действии является правилом”.

Иными словами, чтобы подчинить себе

природу, человек должен изучить ее

законы и научиться использовать свое

знание в реальной практике. По-новому

понимается отношение ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА,

которое трансформируется в отношение

СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТ, и входит в плоть и кровь

европейской ментальности, европейского

стиля мышления, сохраняющегося и поныне.

Человек представляется как познающее

и действующее начало (субъект), а природа

— как объект, подлежащий познанию и

использованию.

Призывая

людей, вооружившись знаниями, подчинить

себе природу Ф.Бэкон восставал против

господствующей в то время схоластической

учености и духа самоуничижения человека.

В силу того, что основой книжной науки,

как уже говорилось, была выхолощенная

и абсолютизированная логика Аристотеля,

то Бэкон отказывается и от авторитета

Аристотеля. “Логика, — пишет он, которой

теперь пользуются, скорее служит

укреплению и сохранению ошибок, имеющих

свое основание в общепринятых понятиях,

чем отысканию истины. Поэтому она более

вредна, чем полезна”. Он ориентирует

науку на поиск истины не в книгах, а в

поле, в мастерской, у кузнечных горнов,

одним словом, в практике, в непосредственном

наблюдении и изучении природы. Его

философию можно назвать своеобразным

возрождением античной натурфилософии

с ее наивной верой в незыблемость истин

факта, с постановкой в центре всей

философской системы природы. Однако в

отличие от Бэкона натурфилософия была

далека от того, чтобы поставить перед

человеком задачу преобразовать и

подчинить себе природу; натурфилософия

сохраняла благоговейное преклонение

перед природой.

Понятие

опыта в философии Ф.Бэкона

“Опыт”

— главная категория в философии Бэкона,

ибо с него начинается и к нему приходит

познание, именно в опыте проверяется

достоверность знания, именно он дает

пищу разуму. Без чувственного освоения

действительности разум мертв, ибо

предмет мысли всегда черпается из опыта.

“Самое лучшее из всех доказательства

есть опыт”, — пишет Бэкон. Опыты в науке

бывают плодоносными и светоносными.

Первые приносят новые знания полезные

человеку, это низший вид опытов; а вторые

— открывают истину, именно к ним должен

стремиться ученый, хотя это трудный и

долгий путь.

Центральная

часть философии Бэкона — учение о методе.

Метод для Бэкона имеет глубокое

практическое и социальное значение. Он

— величайшая преобразующая сила, метод

увеличивает власть человека над силами

природы. Опыты, по Бэкону, должны ставиться

по определенному методу.

Таким

методом в философии Бэкона выступает индукция.

Бэкон учил, что индукция — это необходимая

для наук, опирающаяся на показания

органов чувств, единственно истинная

форма доказательства и метод познания

природы. Если в дедукции порядок движения

мысли от общего к частному, то в индукции

— от частного к общему.

Предложенный

Бэконом метод, предусматривает

последовательное прохождение пяти

этапов исследования, каждый из которых

фиксируется в соответствующей таблице.

Таким образом, весь объем эмпирического

индуктивного исследования, по Бэкону,

включает в себя пять таблиц. Среди них:

1)

Таблица присутствия (перечисление всех

случаев встречающегося явления);

2)

Таблица отклонения или отсутствия (сюда

заносятся все случаи отсутствия того

или иного признака, показателя в

представленных предметах);

3)

Таблица сравнения или степеней

(сопоставление увеличения или уменьшения

данного признака в одном и том же

предмете);

4)

Таблица отбрасывания (исключение

отдельных случаев, которые не встречаются

в данном явлении, не типично для него);

5)

Таблица «сбора плодов» (формирование

вывода на основе того общего, что имеется

во всех таблицах).

Индуктивный

метод применим ко всему эмпирическому

научному исследованию, и с тех пор

конкретные науки, прежде всего, науки,

опирающиеся на непосредственные

эмпирические исследования, широко

используют индуктивный метод, разработанный

Бэконом.

Индукция

может быть полной и неполной. Полная

индукция —

это идеал познания, она означает, что

собраны абсолютно все факты, относящиеся

к области изучаемого явления. Нетрудно

догадаться, что это задача сложная, если

не сказать недостижимая, хотя Бэкон

верил, что со временем наука решит эту

задачу; поэтому в большинстве случаев

люди пользуются неполной индукцией.

Это означает, что обещающие выводы

строятся на материале частичного или

выборочного анализа эмпирического

материала, но в таком знании всегда

сохраняется характер гипотетичности.

Например, мы можем утверждать, что все

кошки мяукают до тех пор, пока нам не

встретится хоть одна немяукаящая кошка.

В науку, считает Бэкон, нельзя допускать

пустые фантазии, “…человеческому

разуму надо придать не крылья, а скорее

свинец и тяжести, — чтобы они сдерживали

каждый прыжок и полет”.

Основную

задачу своей индуктивной логики Бэкон

видит в исследовании внутренне присущих

материи форм. Познание форм образует

собственно предмет философии.

Бэкон

создает собственную теорию форму. Форма есть

материальная сущность принадлежащего

объекту свойства. Так, форма теплоты

есть определенный вид движения. Но в

предмете форма любого свойства существует

не изолированно от других свойств того

же предмета. Поэтому, чтобы найти форму

некоторого свойства, необходимо исключить

из предмета все, что случайно связано

в нем с искомой формой. Это исключение

из предмета всего, что не связано в нем

с данным свойством, не может быть

реальным. Это мысленное логическое

исключение, отвлечение или абстракция.

На

основе своей индукции и учений о формах

Бэкон разработал новую систему

классификации наук.

В

основу классификации Бэкон положил

принцип, исходящий из различия между

способностями человеческого познания.

Способности эти — память, воображение,

рассудок, или мышление. Каждой из этих

трех способностей соответствует особая

группа наук. А именно: памяти соответствует

группа исторических наук; воображению

соответствует поэзия; рассудку (мышлению)

— наука в собственном значении этого

слова.

Вся

огромная область исторического познания

делится на 2 части: на «естественную»

историю и «гражданскую» историю.

Естественная история исследует и

описывает естественные явления.

Гражданская история исследует явления

человеческой жизни и человеческого

сознания.

Если

история есть отражение мира в памяти

человечества, то поэзия есть отражение

бытия в воображении. Поэзия отображает

жизнь не такой, какова она есть, но

соответственно с желанием человеческого

сердца. Бэкон исключает из области

поэзии лирику. Лирика выражает то, что

есть — действительные чувства и мысли

поэта. Но поэзия, по Бэкону, не о том, что

есть, а о том, что желательно.

Бэкон

делит весть род поэзии на 3 вида: эпос,

драму и аллегорико-дидактическую поэзию.

Эпическая поэзия подражает истории.

Драматическая поэзия представляет

события, лица и их действия так, как если

бы они происходили на глазах у зрителей.

Аллегорико-дидактическая поэзия

представляет и лица посредством символов.

Ценность

видов поэзии Бэкон ставит в зависимость

от их практической действенности. С

этой точки зрения высшим видом поэзии

он считает аллегорико-дидактическую,

как наиболее назидательную, способную

воспитывать человека.

Наиболее

разработана классификация третьей

группы наук — опирающихся на рассудок.

В ней Бэкон видит высшую из умственных

деятельностей человека. Все науки этой

группы распределяются на виды в

зависимости от различий между предметами.

А именно: рассудочное познание может

быть познанием или бога, или нас самих,

или природы. Этим трем различным видам

рассудочного познания соответствуют

три различных способа или вида самого

познания. На природу направлено наше

непосредственное знание. На бога

направлено знание опосредованное: мы

познаем бога не прямо, а посредством

природы, через природу. И, наконец, самих

себя мы познаем через размышления или

рефлексию.

Понятие

“призраков” у Ф.Бэкона

Главным

препятствием на пути познания природы

Бэкон считал засоренность сознания

людей так называемыми идолами, или

призраками — искаженными образами

действительности, ложными представлениями

и понятиями. Он различал 4 вида идолов,

с которыми человеку надо бороться:

1)

Идолы (призраки) рода;

2)

идолы (призраки) пещеры;

3)

идолы (призраки) рынка;

4)

идолы (призраки) театра.

Идолами

рода Бекон

считал ложные представления о мире,

которые присущи всему человеческому

роду и являются результатом ограниченности

человеческого ума и органов чувств. Эта

ограниченность чаще всего проявляется

в наделении природных явлений человеческими

характеристиками, примешивание к

естественной природе своей собственной

человеческой природы. Чтобы уменьшить

вред, людям необходимо сопоставлять

показания органов чувств с предметами

окружающего мира и тем самым проверять

их правильность.

Идолами

пещеры Бэкон

называл искаженные представления о

действительности, связанные с

субъективностью восприятия окружающего

мира. У каждого человека есть своя пещера

свой субъективный внутренний мир, что

накладывает отпечаток на все его суждения

о вещах и процессах действительности.

Неспособность человека выйти за пределы

своей субъективности и есть причина

данного вида заблуждений.

К идолам

рынка или площади Бекон

относит ложные представления людей,

порожденные неправильным употреблением

слов. Люди в одни и те же слова часто

вкладывают различный смысл, и это ведет

к пустым спорам, что отвлекает людей от

изучений явлений природы и правильного

их понимания.

В

категорию идолов

театра Бекон

включает ложные представления о мире,

некритические заимствованные людьми

из различных философских систем. Каждая

философская система, по Бэкону, это

сыгранная перед людьми драма или комедия.

Сколько было создано в истории философских

систем, столько было поставлено и сыграно

драм и комедий, изображающих вымышленные

миры. Люди же эти постановки принимали

»за чистую монету», ссылались на них

в рассуждениях, брали их идеи в качестве

руководящих правил для своей жизни.

Фрэнсис Бэкон (1561–1626) считается создателем как нововременного эмпиризма, так и проекта научно-технической революции в целом. Именно он выдвинул лозунг НТР: «Знание — сила» (Scientia potentia est). Общество, в котором мы с вами живем, во многом использует то, что открыл Бэкон и вдохновленные им ученые.

Однако в последние десятилетия всё чаще задается вопрос: действительно ли общество, основанное на приоритете науки и технологии, может решить все человеческие проблемы, а не создать еще и новые? Мы разочарованы в научно-техническом прогрессе. Но можно ли обвинять Бэкона в недостатках современного общества? Или его ученики и последователи не очень хорошо поняли те идеи Бэкона, о которых мы все, кажется, слышали, вроде критики идолов или принципов улучшенной индукции? На мой взгляд, эти (и другие) идеи до сих пор обладают сильным критическим и креативным потенциалом.

Читайте также

Скрытая сила, хаос и звуки капель. Философия Готфрида Лейбница в 11 играх

Проблема построения более справедливого общества волновала многих древних мыслителей. Выдвигались идеи полного преобразования общества (Платон, Мор, Маркс) или постепенных улучшений при помощи политических преобразований. Бэкон придумал третий путь.

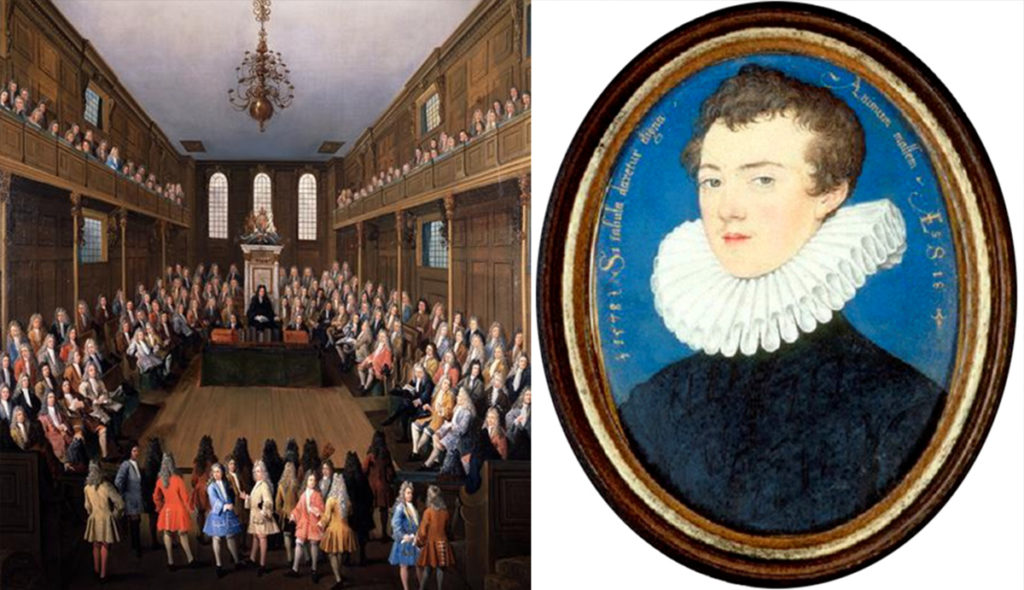

В молодости Бэкон пытался изменить общество политическим путем. Его карьера была блестящей. В 20 лет он становится членом Палаты общин, затем Палаты лордов. При покровительстве короля Якова I он становится лордом-канцлером и лордом-хранителем Большой печати (примерно соответствует постам министра юриспруденции и премьер-министра). В 1618 году ему присвоен титул барона Веруламского, а в 1621-м — виконта Сент-Олбанского.

Бэкон стремился использовать свое высокое положение для того, чтобы добиться перемен в сложной политической жизни страны. Так, он занимался вопросом созыва нового парламента и подготовил проект, согласно которому в «хорошо обустроенный Дом» нужно ввести «самых честных, благородных и достойных людей, каких только можно найти», которые были бы «независимыми от влиятельных персон». Однако в 1621 году недоброжелатели обвинили Бэкона в коррупции и угрожали ему бессрочным заточением в Тауэр и огромным штрафом. Только покровительство короля позволило Бэкону избежать этого.

Однако, будучи глубоко погруженным в политические хитросплетения, Бэкон уделял много времени наукам и философии. Он убедился, что существующее общество невозможно преобразовать при помощи политических проектов, скорее сама политическая жизнь затянет человека в пучину коррупции. Но, может быть, наука и основанные на ней технологии смогут сделать общество богаче, а значит, создадут основу для более справедливого устройства?

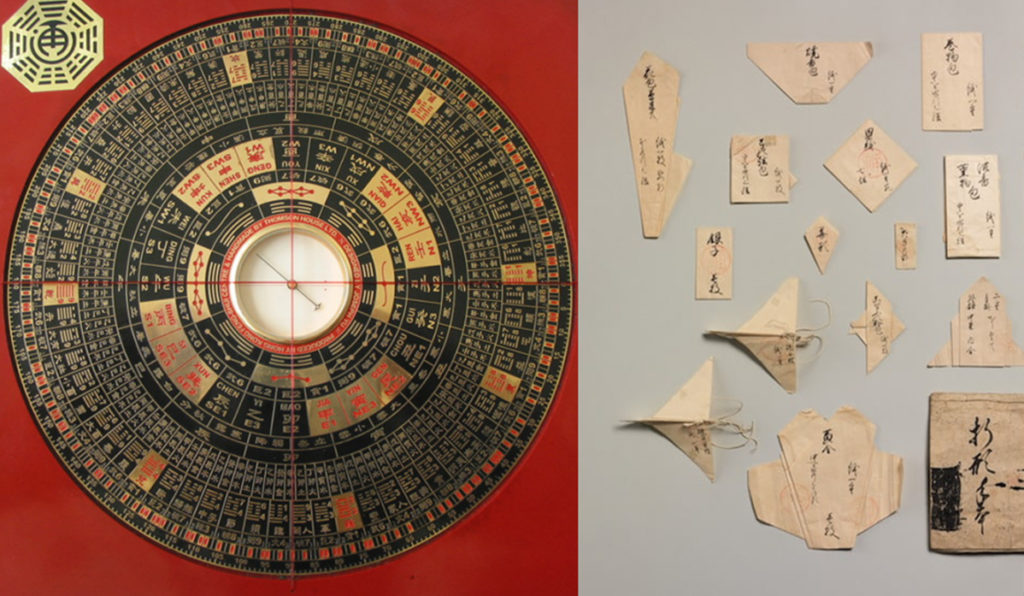

В потенциале науки Бэкона убеждали «великие китайские изобретения» (Дж. Нидэм). Даже, казалось бы, самые простые открытия могут привести к революции в обществе:

- компас, который позволил кораблям заходить за горизонт, что привело к Великим географическим открытиям;

- порох, изменивший военное дело, в результате чего изменилась и общественная структура, на вершине которой раньше были рыцари-феодалы;

- бумага и печать, давшие импульс и распространению знания, и появлению бумажных денег, что упростило торговлю, а также способствовало развитию мануфактур с разделением труда.

Может быть интересно

Социальная сеть XVII века: как привычка писать письма породила новостную журналистику

Однако эти и подобные им открытия происходят совершенно случайно, и люди долгое время не могут осознать их взрывной потенциал. Компас (Ло Пань) изобрели в Китае еще при династии Сунь, в 1044 году, однако он долгое время использовался для ориентации строений и захоронений в практике фэншуй.

В то же время в Юго-Восточной Азии был изобретен порох, однако изначально он использовался для гаданий.

До сих пор племена на севере Вьетнама, ведущие традиционный образ жизни, на Новый год запускают изобретенные их предками бамбуковые ракеты, по следу которых определяется, что ожидает людей в будущем.

Бумага и печать также известны китайцам с начала II и IX веков, но они использовались для ритуальных целей. При входе в буддистские храмы мы крутим валики с вырезанными молитвами, прообраз типографского валика, и делаем с детьми фигурки оригами, бывшие когда-то сакральными символами.

Любой человек может случайно наткнуться на истину, но чаще всего даже не сможет ее опознать или понять, зачем она нужна.

Бэкон сравнил такого человека со свиньей, которая может случайно нарисовать пятачком букву А в навозной жиже, но не сможет написать ничего осмысленного. Вот если бы создать институты, систематически занимающиеся открытиями и внедрением их в жизнь!

Читайте также

«Многознание уму не научает». Как перестать собирать факты и начать мыслить

Так зарождается проект «Великое восстановление наук», в шести частях. Бэкон, занятый сложными политическими делами, успел реализовать только две части, и то не до конца. Сохранились также отдельные наброски других частей.

Первая часть, «О достоинстве и об усовершенствовании наук», была издана на английском в 1605 году и в дополненном виде на латыни в 1623-м. В ней Бэкон создает классификацию человеческой деятельности, выделяя три отрасли, в основании которых лежат главные способности человека:

Историю, основанную на памяти. История повествует не только о фактах общества (гражданская), но и о фактах природы (естественная). В свою очередь, три раздела естественной истории изучают обычную природу, свободную, развивающуюся по собственным законам, исключительные явления, утрачивающие свою естественность (монстров), и плоды человеческих рук. А гражданская история включает в себя историю наук и искусств, историю церкви и собственно историю гражданских институтов, таких как правление.

Поэзию (имеется в виду искусство вообще), основанную на воображении и говорящую, как и история, о единичных предметах, но с преувеличениями и произволом. Бэкон, сам занимавшийся поэзией и драматургией, высоко ценил искусство, в том числе применительно к науке. В его трактатах мы встретим гравюры, сделанные по его указаниям, а также многочисленные метафоры и параболы.

Древние люди, обладавшие сильным воображением, но еще не развитым разумом, выражали свои идеи в форме поэтических мифов, которые таят в себе мудрость (Бэкон дает расшифровку 27 мифов в трактате «О мудрости древних»). Но и современный человек, открывая что-то новое, должен облекать свои идеи в параболическую форму для лучшего восприятия.

В «Новом Органоне» Бэкон также активно использует прием афоризма, который уподобляет кинжалу, разрубающему сложные узлы. Афоризм также хорош в силу своей фрагментарности, и у читателя возникает желание достроить его, тем самым стимулируется его мысль, утверждается активная читательская позиция.

Философию, основанную на разуме. Она «имеет дело не с индивидуумами и не с чувственными впечатлениями от предметов, но с абстрактными понятиями, выведенными из них, соединением и разделением которых на основе законов природы и фактов самой деятельности занимается эта наука».

Эти три отрасли генетически связаны друг с другом. Человек сначала запоминает нечто, потом обрабатывает в фантазии, затем анализирует и приводит в порядок.

В третьей части, посвященной «естественной и опытной истории», Бэкон планировал обобщить свои наблюдения над явлениями природы. Далее от фактов, классифицированных в предыдущей части, Бэкон собирался взойти по «лестнице разума» к их причинам и следствиям. В пятой и шестой частях он хотел подвергнуть критике расхожие «первичные» философские мнения, основанные на гипотезах и спекуляциях («О предварительных посылках философии»), а затем изложить «вторичную философию», разыскивающую истину при помощи опыта и индукции.

Самый значительный труд Бэкона — вторая часть, «Новый Органон». Название полемически направлено против формальной силлогистической логики Аристотеля, изложенной в его «Органоне».

Бэкон возненавидел силлогистику еще в 16 лет, во время учебы в Кембридже. Он не скупится на ругань в адрес Аристотеля. Подозрительная сохранность его трудов, в то время как большая часть трудов античных философов до нас не дошла, объясняется их легковесностью: после кораблекрушения волны выносят самые легкие доски. А еще тем, что Аристотель, подобно оттоманскому султану, не мог успокоиться, не уничтожив всех братьев-философов своей силлогистикой, чтобы обеспечить собственный приоритет.

В противовес дедуктивной логике Аристотеля Бэкон создает проект усовершенствованной индуктивной логики, которая и должна стать органоном, то есть инструментарием, новой эмпирической науки.

Но прежде чем приниматься за исследование природы, нам нужно очистить разум от многочисленных предубеждений, идолов, «которые осаждают умы людей». Читая описания идолов у Бэкона, понимаешь, что современный человек не освободился от них, а только прибавил более технологические способы манипуляции сознанием: фейки, политический пиар, агрессивную рекламу. И анализ идолов, произведенный Бэконом, оказывается для нас еще более актуальным, чем для его современников.

Бэкон классифицировал и описал четыре типа таких идолов.

Idola tribus (идолы рода) коренятся в самой человеческой природе. Наши ограниченные чувства и интеллект, сама позиция человека на земле заставляют нас видеть мир определенным образом, который мы принимаем за естественный. Но глядя на мир в телескоп или в инфракрасном спектре, взмывая в небо как птицы или открывая подземный мир, мы выходим за ограничения нашей природы. Также и ум человека имеет склонности, вызывающие когнитивные искажения:

- видеть во всем порядок и регулярность;

- принимать доводы, поддерживающие однажды принятую позицию;

- верить в истинность того, что мы предпочитаем;

- доверять абстракциям и придавать мимолетным вещам субстанцию и реальность; текучее рассматривать как постоянное;

- поддаваться положительным доводам более, чем отрицательным, в то время как большим весом должен обладать отрицательный довод;

- отвергать трудное из-за нетерпения, трезвое — поскольку оно ограничивает надежду, парадоксальное — из-за боязни противостоять общественному мнению;

- поражаться необычным вещам и придавать им большую важность (так, мы боимся терроризма или перелетов больше, чем поездок на машине);

- всегда устремляться дальше, за пределы, ни на чем не успокаиваясь и отыскивая трансцендентные причины (например, мы можем до бесконечности делить конечный отрезок);

- впадать в «ошибку выжившего»: в храме мы видим множество приношений тех, кто избежал кораблекрушения, но ни одного от тех, кто утонул.

Список подобных искажений можно продолжать, ведь «страсти пятнают и портят разум бесконечным числом способов, иногда незаметных», и современные психологи перечисляют десятки вариаций, однако основные из них, по сути, описаны Бэконом.

Idola specus (идолы пещеры): каждый человек заперт в собственной пещере, которая «ослабляет и искажает свет природы». Она создана из наших врожденных особенностей, воспитания, круга чтения, опыта и впечатлений. По своим наклонностям люди бывают пристрастны к старому или новому, придают большее значение различиям или сходствам. Находясь в этой пещере, мы зарываемся в себя, преувеличиваем важность своих желаний и проблем, возвеличиваем личные достижения, вместо того чтобы выйти в «большой и общий мир».

Idola fori (идолы рынка): но если мы выходим из наших пещер, мы зачастую попадаем не в большой мир, а на рыночную площадь, где толпятся люди, наполненные своими предрассудками и заражающие ими других. Часто всё самое плохое и нелепое оказывается схожим в разных людях и усиливается в результате их общения.

Слова, являющиеся порождением разумения толпы, фокусируют эти заблуждения и буквально насилуют разум. Даже определения и разъяснения, которыми привыкли защищаться ученые люди, не могут оградить нас от силы привычных слов, ведь определения состоят из слов, которые, в свою очередь, требуют определений. Бэкон выделяет два рода слов, которые навязывают нам идеи рынка:

— слова, обозначающие несуществующие вещи (например, судьба);

— слова со смутным значением, охватывающие разные вещи. Например, влажность — это «и то, что легко распространяется вокруг другого тела; и то, что само по себе не имеет устойчивости; и то, что движется во все стороны; и то, что легко разделяется и рассеивается; и то, что легко соединяется и собирается; и то, что легко течет и приходит в движение; и то, что легко примыкает к другим телам и их увлажняет; и то, что легко обращается в жидкое или тает, если перед тем пребывало твердым». Поэтому при рассуждении мы можем незаметно подменять одно значение другим, и у нас получится, что воздух не влажен, а пламя, мелкая пыль или стекло — влажны.

Idola theatri (идолы театра) порождены догматическими философскими системами. Схоласты, оторванные от реальности, придумывают модели мира, своего рода умственные театры, где разыгрывают сценки с различными силами и элементами, как режиссер играет облаками и молниями из фанеры. Так, мы можем делать различные предположения о свойствах эфира — элемента, из которого, согласно Аристотелю, состоит надлунный мир. Причем, как и в театре, наиболее слажены и красивы именно вымышленные объяснения, а не правдивые истории.

Идолы театра весьма многообразны. Одни философы из недостаточных фактов выводят множество необоснованных выводов. Другие — из множества хаотических фактов способны вывести только самые тривиальные обобщения. Третьи смешивают философию с теологией или мифологией, впадая в три заблуждения, которые Бэкон называет софистикой, эмпирикой и суеверием.

- В софистике, заботе о том, чтобы иметь на всё ответ и словами высказать что-либо положительное, а не о внутренней истине вещей, Бэкон обвинял Аристотеля (который на самом деле как раз боролся с софистами). Так, Аристотель произвольно приписывает вещам стремление к «естественному месту», благодаря чему он легко может дать псевдоответ на вопрос о любом движении. А любое действие человека можно легко объяснить ссылкой на «безжизненное различие акта и потенции». Но все эти слова не имеют никакого эмпирического содержания, какое есть, например, в огне, принятом за первопринцип Гераклитом.

- Эмпирики ограничены узкими, смутными и малочисленными опытами, взятыми из обыденной жизни, поэтому их выводы кажутся правдоподобными тем людям, которые имеют схожий опыт, но отвергаются людьми с другим опытом. Таковы современные Бэкону химики.

- Суеверие нас охватывает, когда разум подчиняется воображению, льстящему людям своей поэтичностью. Мифы Пифагора и Платона, темная поэзия Книги Бытия или Книги Иова опьяняют нас, порождая фантастическую философию и еретическую религию.

Лучшим способом изучения реального мира является непосредственное наблюдение и эксперимент, на основании которых мы делаем выводы при помощи индукции. Однако этот метод отягощен принципиальным пороком: истинные выводы дает только полная индукция, охватывающая все возможные случаи. Но в науке, изучающей весь мир, полная индукция практически невозможна. Поэтому наука оперирует более или менее вероятными выводами. Чтобы индукция давала нам более истинные выводы, необходимо улучшить ее. Бэкон предлагает три способа улучшения индукции, призывая других ученых развивать индуктивный метод и далее.

Может быть интересно

Врожденные идеи на чистой доске. Как философы Нового времени спорили о природе познания

- Обзор положительных случаев (метод согласия): устанавливая корреляцию между двумя явлениями, например яркостью и теплом, мы составляем списки всех ярких вещей и отмечаем случаи, когда они выделяют теплоту.

- Обзор отрицательных случаев (метод различия): составление списков случаев, когда такой корреляции нет.

- Обзор случаев, в которых исследуемое свойство проявляется в различных степенях (метод соответствующих изменений): когда изменение степени одного фактора вызывает изменение степени другого.

Эти методы позволяют выявить многообразные корреляции: одинокие, мигрирующие, явные, скрытые, составляющие, единоформные, пропорциональные, монадные, отклоняющие и т. д.

Применение комбинации этих методов позволит найти «решающий опыт» (instantia crucis, позже это стали называть еxperimentum crucis), буквально «проба крестом», которая однозначно показывает, какая из двух противоречащих гипотез верна, подобно кресту на развилке дорог.

Например, выясняя природу тяготения, мы можем выдвинуть различные гипотезы: либо тяжелые тела тяготеют к центру Земли в силу их собственной природы («в силу схематизма»), либо их притягивает земная масса («в силу симпатии»). Бэкон предлагает такой решающий опыт:

«Нужно взять часы из числа таких, которые приводятся в движение свинцовыми гирями, и другие часы из числа тех, которые приводятся в движение сжатием железной пружины, и тщательно испытать их, чтобы ни одни не шли быстрее или медленнее других. Затем часы, движущиеся посредством гирь, надо поместить на вершину какого-нибудь высочайшего храма, а другие часы оставить внизу и тщательно заметить, не пойдут ли часы, расположенные на высоте, медленнее, чем раньше, вследствие уменьшения силы тяготения. Этот же опыт нужно сделать и в глубоко вырытых под землей шахтах: не пойдут ли часы этого рода быстрее, чем обычно, вследствие увеличения силы тяготения. И если обнаружится, что сила тяготения уменьшается на высоте и увеличивается под землей, то за причину тяготения надо будет принять притяжение телесной массой Земли».

Джон Стюарт Милль в «Системе логики» (1843) систематизировал бэконовскую индукцию и постарался придать ей законченный вид, дополнив список методом остатков. Если мы рассматриваем сложное явление, на которое воздействует конечный ряд причин, и устанавливаем, что все, кроме одной, причины коррелируют с определенными следствиями, то оставшуюся причину мы можем связать с оставшимся следствием.

«Новый Органон» остался незаконченным. Изучив индукцию, Бэкон планировал создать и теорию новой дедукции, которая заключалась бы в том, что, анализируя общие положения, сделанные на основе опыта, мы переходили бы к идеям новых опытов, тем самым замыкая круговое движение от единичных фактов к общим законам, и наоборот.

Бэкон умер в своем имении в 1626 году, занимаясь экспериментированием. Ему не удалось создать железное стекло или противовирусные апельсины, но есть одно изобретение, оплаченное ценой его жизни, которым мы пользуемся до сих пор.

Бэкон пытался заморозить тушку курицы, набивая ее снегом, простудился и умер. В последнем письме он с торжеством написал, что опыт удался.

Читайте также

Космические заблуждения. Как и почему возникали ошибки в науке о Вселенной

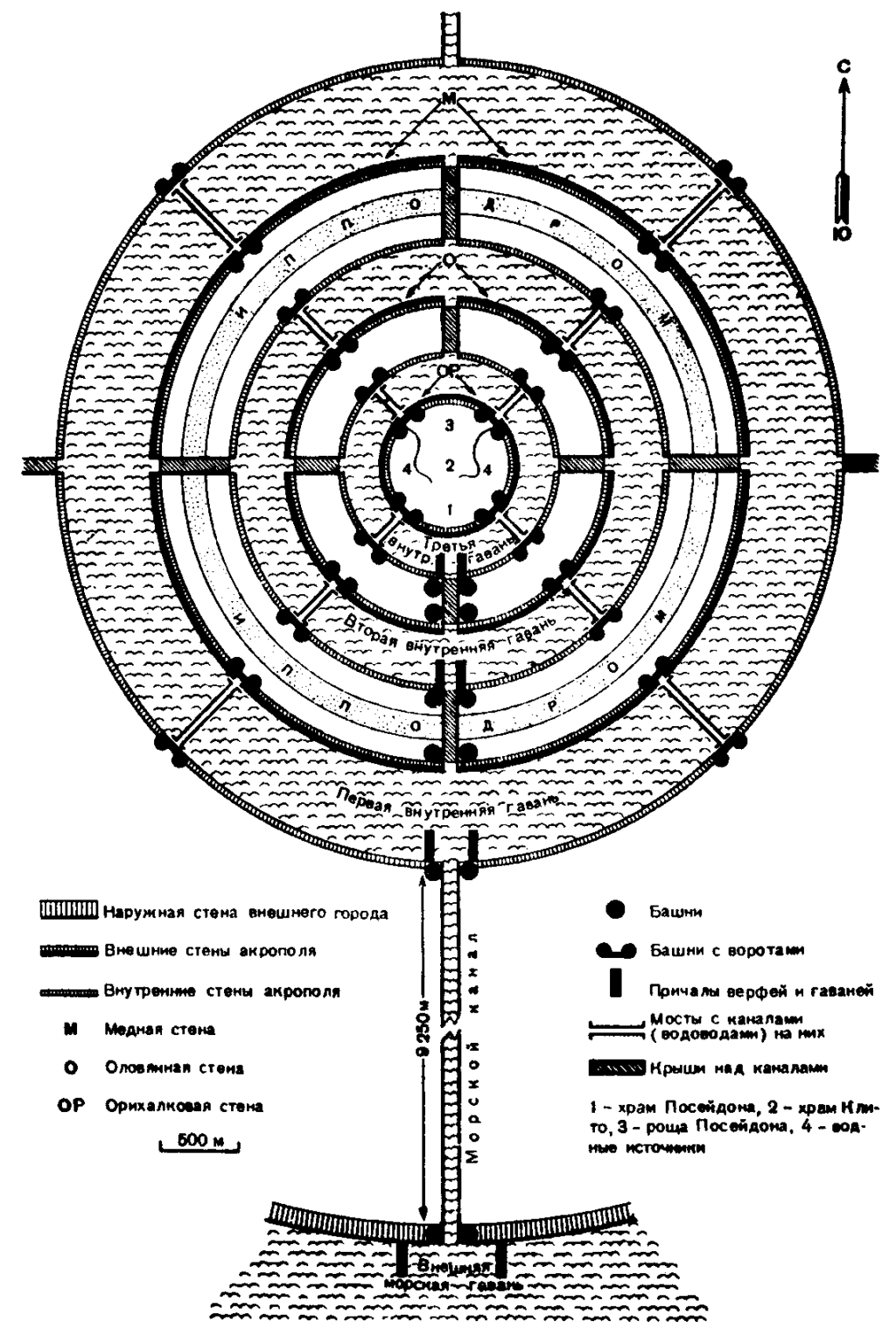

В конце жизни, опозоренный и удалившийся в ссылку в свое имение, он пишет как завещание фантастическую утопию «Новая Атлантида». Само название книги носит полемический характер. «Атлантида» — это фантастическая страна, в которой Платон (в диалогах «Тимей» и «Критий») разместил свое идеальное общество. Он, как и другие авторы-утописты, полагал, что такое общество можно создать на основе справедливого (в смысле распределительной справедливости) устройства. Так считал и другой английский политик с более печальной судьбой (он был казнен) — Томас Мор, создавший «Утопию».

Бэкона, как и Мора, удручало бедственное положение народа в Англии, в которой, по словам Мора, «овцы съели людей». В парламенте он выдвигал билль против огораживания и за возвращение земель людям. Но он не разделял коммунистических идеалов прежних утопистов. Только развитие науки и промышленности сможет создать изобилие, делающее воровство и зависть бессмысленными. Лишь на основе этого можно решать моральные и политические проблемы.

Как и Платона, упразднившего частную собственность и семью для чиновников и стражей, его удручала коррупция в обществе. В его «Новой Атлантиде» коррупционеры презрительно именовались «дважды оплаченными». Но исходя из своего опыта Бэкон понимал, как трудно устоять перед «подарком», когда ты весь в долгах.

Блаженная жизнь на острове Бенсалеме (на иврите «сын целостности») обеспечивается системой научных исследований и их воплощения. Члены ордена «Дом Соломона» неустанно собирают информацию о природе различных вещей, о причинах и скрытых силах, с целью расширения власти человека над природой.

Познав различные свойства, сыновья и дочери Бенсалема могут сами производить вещества с заданными параметрами: стекло, прочное как сталь, которым покрывают сады; плоды с необходимым вкусом и полезными свойствами, в том числе красные апельсины, своим запахом предохраняющие от заражения (которые нам сейчас очень пригодились бы); синтетические драгоценные камни.

Бенсалемцы могут продлевать жизнь и даже оживлять. Их деятельность распространяется на все сферы: как на земле, так и под землей, под водой и в небе. Они изучают и копируют движения птиц, рыб и змей. Они могут предсказывать «повальные болезни, моровую язву, нашествия саранчи, недороды, грозы, землетрясения, наводнения, кометы, погоду и тому подобное».

Бэкон подробно описывает сложную структуру этого ордена, состоящую из «торговцев светом», привозящих знания со всего мира (своего рода интернет-провайдеры), похитителей, выделяющих ценную информацию (то, чего нам не хватает в интернете), охотников за секретами, пионеров-изыскателей, компиляторов, дарителей (воплощающих идеи в жизнь), светочей, намечающих новые горизонты, истолкователей, возводящих эмпирические данные в принципы и законы. Не пренебрегают они и научной этикой — вредные и опасные открытия надежно скрываются как от простых людей, так и от правителей.

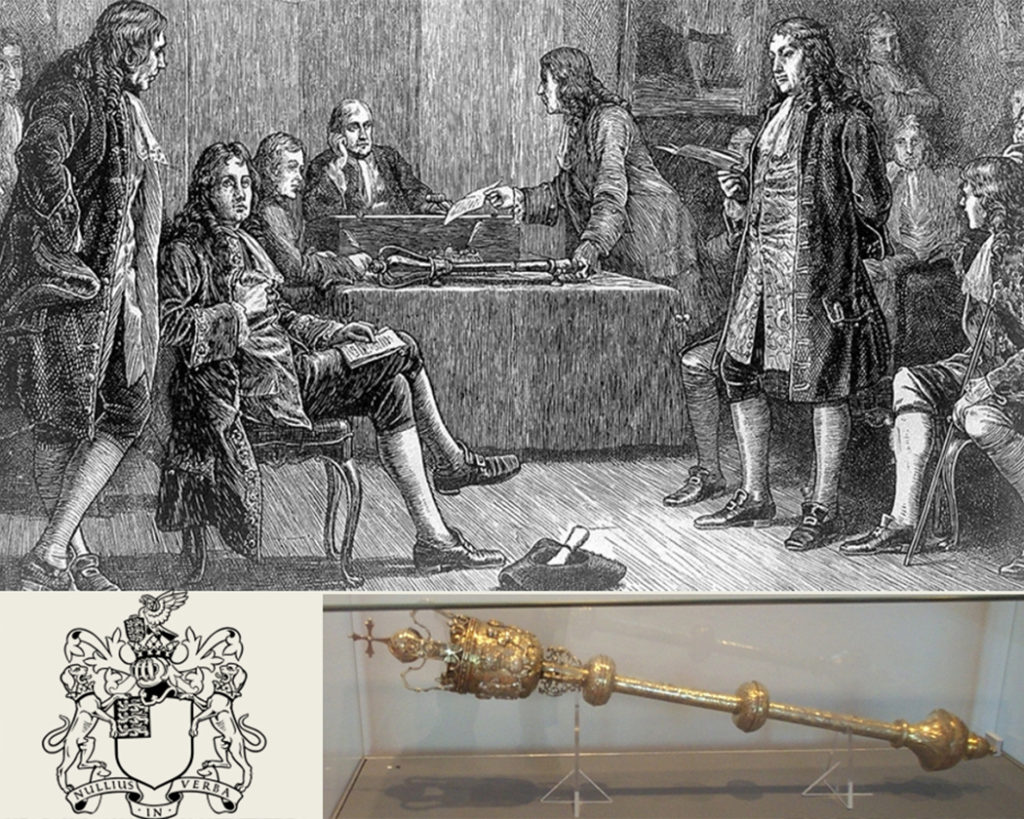

По существу, это проект научного общества, который вдохновил последователей Бэкона, Самуэля Хартлиба и Роберта Бойля, на создание Лондонского королевского общества, ставшего центром новой науки.

Последователи Бэкона взяли у него убежденность во всемогуществе познания, его визионерское видение идеального общества, то, что уже не вдохновляет нас. Однако они в значительной мере пренебрегли главными элементами его философии — критицизмом по отношению к собственным предрассудкам и обоснованием своих суждений. Именно эти части Бэкона важны в современном мире, полном обмана и самообмана.

Может быть интересно

Иезуитская утопия, католическая империя или протестантская федерация: какой могла бы стать крещеная Япония

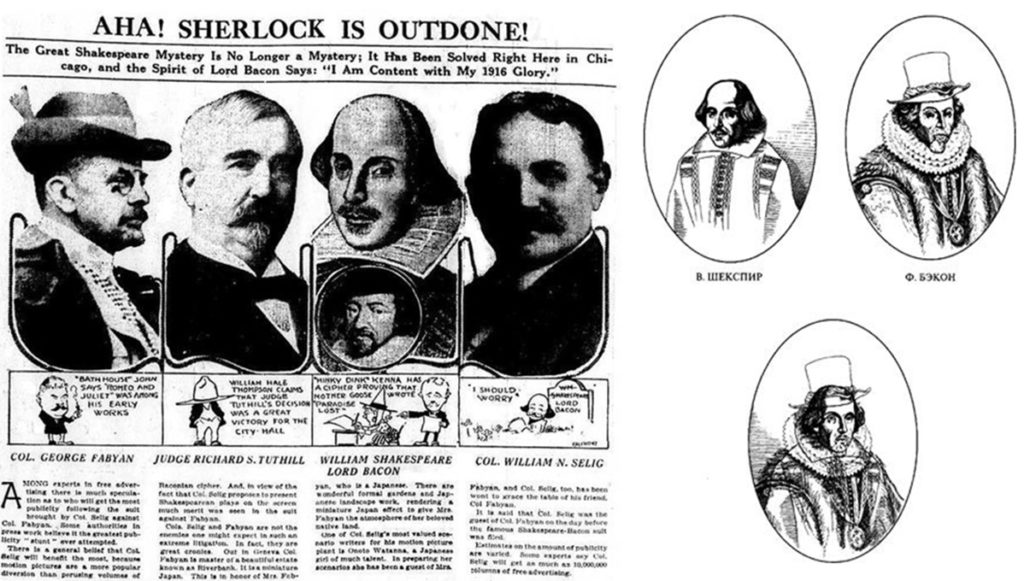

Оригинальная личность Бэкона и его жизнь порождали в массовом сознании мифы о его магических способностях и конспирологические теории. Согласно одной из них, Бэкон был членом «Общества розенкрейцеров» (обратите внимание на розу и монограмму RS на гравюре из «Новой Атлантиды»!) и распространял тайные знания в зашифрованном виде под псевдонимом Шекспир.

Используя разработанный Бэконом метод шифровки, основанной на двоичном коде, многочисленные энтузиасты пытались найти тайные послания в пьесах Шекспира.

«Бэконианцы» также накладывали портреты Шекспира и Бэкона, показывая их идентичность. В 1916 году в Чикаго даже состоялся суд, на котором судья Ричард Татхилл признал за Бэконом авторство пьес Шекспира. Это вызвало возмущенную реакцию, из-за которой решение было отменено.

Идеи Бэкона живут и в современной массовой культуре: утопиях, компьютерных и учебных играх и даже в музыке. Проект создания справедливого общества становится сюжетом и для компьютерной игры, и для реалистического проекта города в океане, и для школьной игры, имитирующей выборы, и даже для обсуждения того, какой должна быть семья или налоги.

Автор экспериментальной техно-музыки Efdemin создал в 2019 году лонгплей New Atlantis, вдохновленный Бэконом. В одном из треков использован текст Бэкона «Дом звуков»: «Есть у нас дома звука для опытов со всевозможными звуками и получения их. Нам известны неведомые вам гармонии, создаваемые четвертями тонов и еще меньшими интервалами, и различные музыкальные инструменты, также вам неизвестные и зачастую звучащие более приятно, чем любой из ваших; есть у нас колокола и колокольчики с самым приятным звуком. Слабый звук мы умеем делать сильным и густым, а густой — ослабленным или пронзительным; и можем заставить дрожать и тремолировать звук, который зарождается цельным. Мы воспроизводим все звуки речи и голоса всех птиц и зверей. Есть у нас приборы, которые, будучи приложены к уху, весьма улучшают слух. Есть также различные диковинные искусственные эхо, которые повторяют звук многократно и как бы отбрасывают его, или же повторяют его громче, чем он был издан, выше или ниже тоном; а то еще заменяющие один звук другим. Нам известны также способы передавать звуки по трубам различных форм и на разные расстояния».

Наши Идолы

Френсис Бэкон, философ, историк XVI-XVII вв. Основоположник эмпиризма.

По его мнению, на пути познания стоят четыре типа ошибок, которые он назвал «идолами» (лат. «idola»):

- «Идолы рода» проистекают из самой человеческой природы, они не зависят ни от культуры, ни от индивидуальности человека. «Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривлённом и обезображенном виде».

- «Идолы пещеры» — это индивидуальные ошибки восприятия, как врожденные, так и приобретённые. «Ведь у каждого помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая ослабляет и искажает свет природы».

- «Идолы площади» — следствие общественной природы человека, — общения и использования в общении языка. «Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает разум».

- «Идолы театра» — это усваиваемые человеком от других людей ложные представления об устройстве действительности. «При этом мы разумеем здесь не только общие философские учения, но и многочисленные начала и аксиомы наук, которые получили силу вследствие предания, веры и беззаботности».

Все мы и сейчас частенько находимся в плену этих «идолов».

«Идолы рода»? Даже зрение подводит — то, что мы полагаем, что видим, на деле состоит на 3/4 из додумок и воспоминаний. Всем известны оптические иллюзии. Грамотный человек не доверяет всецело своим чувствам, потому что знает — они могут подвести.

«Идолы пещеры» — обычное дело. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но если не осознавать, что можешь ошибаться, легко попасть в плен этому идолу.

А сколько мутного было придумано под влиянимем «идолов площади», подумать страшно. Всего два примера: битвы за значение слов «Свобода» и «Любовь». Слова — всего лишь слова. Ярлыки, произвольно наклеиваемые на наше восприятие мира («идолы рода» тоже в стороне не остаются). Спор о словах без привлечения «сенсорной очевидности», проверяемой и доступной эксперименту — бессмыслица.

Ну и «идолы театра» смотрят на нас глазами экспертов со всяческих СМИ и кухонь. Лекарство — критическое сопоставление и самостоятельная оценка. Даже если знание кажется таким очевидным, нужно задаваться вопросом «откуда я это узнал?» и «насколько достоверные эти данные?»

Нет, что ни говори, а Френсис Бэкон был великим человеком.