From Wikipedia, the free encyclopedia

Trial and error is a fundamental method of problem-solving[1] characterized by repeated, varied attempts which are continued until success,[2] or until the practicer stops trying.

According to W.H. Thorpe, the term was devised by C. Lloyd Morgan (1852–1936) after trying out similar phrases «trial and failure» and «trial and practice».[3] Under Morgan’s Canon, animal behaviour should be explained in the simplest possible way. Where behavior seems to imply higher mental processes, it might be explained by trial-and-error learning. An example is a skillful way in which his terrier Tony opened the garden gate, easily misunderstood as an insightful act by someone seeing the final behavior. Lloyd Morgan, however, had watched and recorded the series of approximations by which the dog had gradually learned the response, and could demonstrate that no insight was required to explain it.

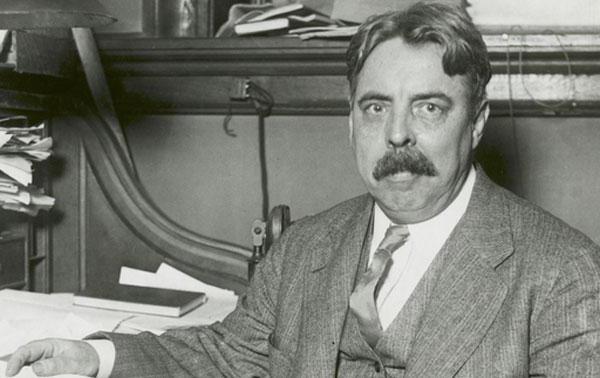

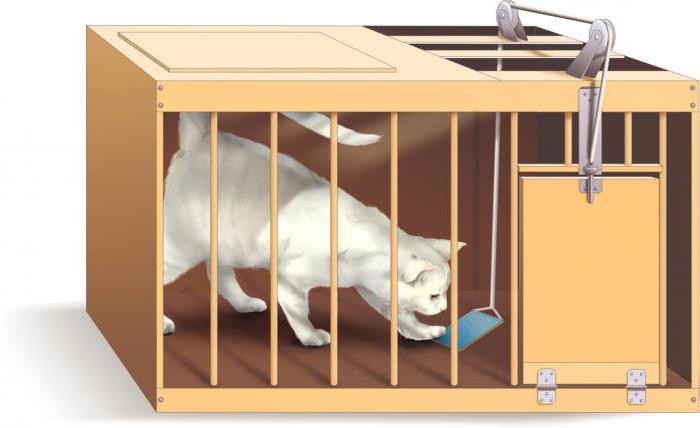

Edward Lee Thorndike was the initiator of the theory of trial and error learning based on the findings he showed how to manage a trial-and-error experiment in the laboratory. In his famous experiment, a cat was placed in a series of puzzle boxes in order to study the law of effect in learning.[4] He plotted to learn curves which recorded the timing for each trial. Thorndike’s key observation was that learning was promoted by positive results, which was later refined and extended by B. F. Skinner’s operant conditioning.

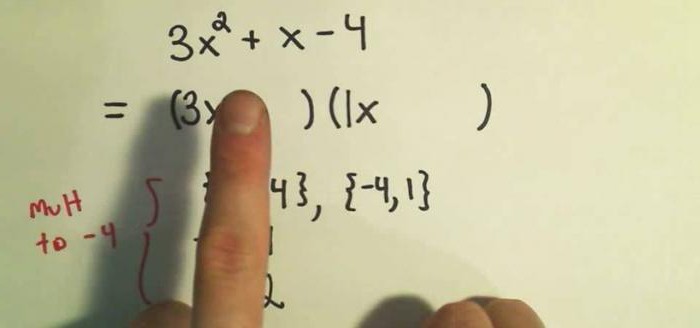

Trial and error is also a method of problem solving, repair, tuning, or obtaining knowledge. In the field of computer science, the method is called generate and test (Brute force). In elementary algebra, when solving equations, it is guess and check.

This approach can be seen as one of the two basic approaches to problem-solving, contrasted with an approach using insight and theory. However, there are intermediate methods which for example, use theory to guide the method, an approach known as guided empiricism.

This way of thinking has become a mainstay of Karl Popper’s critical rationalism.

Methodology[edit]

The trial and error approach is used most successfully with simple problems and in games, and it is often the last resort when no apparent rule applies. This does not mean that the approach is inherently careless, for an individual can be methodical in manipulating the variables in an attempt to sort through possibilities that could result in success. Nevertheless, this method is often used by people who have little knowledge in the problem area. The trial-and-error approach has been studied from its natural computational point of view [5]

Simplest applications[edit]

Ashby (1960, section 11/5) offers three simple strategies for dealing with the same basic exercise-problem, which have very different efficiencies. Suppose a collection of 1000 on/off switches have to be set to a particular combination by random-based testing, where each test is expected to take one second. [This is also discussed in Traill (1978–2006, section C1.2]. The strategies are:

- the perfectionist all-or-nothing method, with no attempt at holding partial successes. This would be expected to take more than 10^301 seconds, [i.e., 2^1000 seconds, or 3·5×(10^291) centuries]

- a serial-test of switches, holding on to the partial successes (assuming that these are manifest), which would take 500 seconds on average

- parallel-but-individual testing of all switches simultaneously, which would take only one second

Note the tacit assumption here that no intelligence or insight is brought to bear on the problem. However, the existence of different available strategies allows us to consider a separate («superior») domain of processing — a «meta-level» above the mechanics of switch handling — where the various available strategies can be randomly chosen. Once again this is «trial and error», but of a different type.

Hierarchies[edit]

Ashby’s book develops this «meta-level» idea, and extends it into a whole recursive sequence of levels, successively above each other in a systematic hierarchy. On this basis, he argues that human intelligence emerges from such organization: relying heavily on trial-and-error (at least initially at each new stage), but emerging with what we would call «intelligence» at the end of it all. Thus presumably the topmost level of the hierarchy (at any stage) will still depend on simple trial-and-error.

Traill (1978–2006) suggests that this Ashby-hierarchy probably coincides with Piaget’s well-known theory of developmental stages. [This work also discusses Ashby’s 1000-switch example; see §C1.2]. After all, it is part of Piagetian doctrine that children learn first by actively doing in a more-or-less random way, and then hopefully learn from the consequences — which all has a certain resemblance to Ashby’s random «trial-and-error».

Application[edit]

Traill (2008, espec. Table «S» on p.31) follows Jerne and Popper in seeing this strategy as probably underlying all knowledge-gathering systems — at least in their initial phase.

Four such systems are identified:

- Natural selection which «educates» the DNA of the species,

- The brain of the individual (just discussed);

- The «brain» of society-as-such (including the publicly held body of science); and

- The adaptive immune system.

Features[edit]

Trial and error has a number of features:

- solution-oriented: trial and error makes no attempt to discover why a solution works, merely that it is a solution.

- problem-specific: trial and error makes no attempt to generalize a solution to other problems.

- non-optimal: trial and error is generally an attempt to find a solution, not all solutions, and not the best solution.

- needs little knowledge: trials and error can proceed where there is little or no knowledge of the subject.

It is possible to use trial and error to find all solutions or the best solution, when a testably finite number of possible solutions exist. To find all solutions, one simply makes a note and continues, rather than ending the process, when a solution is found, until all solutions have been tried. To find the best solution, one finds all solutions by the method just described and then comparatively evaluates them based upon some predefined set of criteria, the existence of which is a condition for the possibility of finding a best solution. (Also, when only one solution can exist, as in assembling a jigsaw puzzle, then any solution found is the only solution and so is necessarily the best.)

Examples[edit]

Trial and error has traditionally been the main method of finding new drugs, such as antibiotics. Chemists simply try chemicals at random until they find one with the desired effect. In a more sophisticated version, chemists select a narrow range of chemicals it is thought may have some effect using a technique called structure–activity relationship. (The latter case can be alternatively considered as a changing of the problem rather than of the solution strategy: instead of «What chemical will work well as an antibiotic?» the problem in the sophisticated approach is «Which, if any, of the chemicals in this narrow range will work well as an antibiotic?») The method is used widely in many disciplines, such as polymer technology to find new polymer types or families.

Trial and error is also commonly seen in player responses to video games — when faced with an obstacle or boss, players often form a number of strategies to surpass the obstacle or defeat the boss, with each strategy being carried out before the player either succeeds or quits the game.

Sports teams also make use of trial and error to qualify for and/or progress through the playoffs and win the championship, attempting different strategies, plays, lineups and formations in hopes of defeating each and every opponent along the way to victory. This is especially crucial in playoff series in which multiple wins are required to advance, where a team that loses a game will have the opportunity to try new tactics to find a way to win, if they are not eliminated yet.

The scientific method can be regarded as containing an element of trial and error in its formulation and testing of hypotheses. Also compare genetic algorithms, simulated annealing and reinforcement learning – all varieties for search which apply the basic idea of trial and error.

Biological evolution can be considered as a form of trial and error.[6] Random mutations and sexual genetic variations can be viewed as trials and poor reproductive fitness, or lack of improved fitness, as the error. Thus after a long time ‘knowledge’ of well-adapted genomes accumulates simply by virtue of them being able to reproduce.

Bogosort, a conceptual sorting algorithm (that is extremely inefficient and impractical), can be viewed as a trial and error approach to sorting a list. However, typical simple examples of bogosort do not track which orders of the list have been tried and may try the same order any number of times, which violates one of the basic principles of trial and error. Trial and error is actually more efficient and practical than bogosort; unlike bogosort, it is guaranteed to halt in finite time on a finite list, and might even be a reasonable way to sort extremely short lists under some conditions.

Jumping spiders of the genus Portia use trial and error to find new tactics against unfamiliar prey or in unusual situations, and remember the new tactics.[7] Tests show that Portia fimbriata and Portia labiata can use trial and error in an artificial environment, where the spider’s objective is to cross a miniature lagoon that is too wide for a simple jump, and must either jump then swim or only swim.[8][9]

See also[edit]

- Ariadne’s thread (logic)

- Brute-force attack

- Brute-force search

- Dictionary attack

- Empiricism

- Genetic algorithm

- Learning curve

- Margin of error

- Regula falsi

References[edit]

- ^ Campbell, Donald T. (November 1960). «Blind variation and selective retention in creative thoughts as in other knowledge processes». Psychological Review. 67 (6): 380–400. doi:10.1037/h0040373. PMID 13690223.

- ^ Concise Oxford Dictionary p1489

- ^ Thorpe W.H. The origins and rise of ethology. Hutchinson, London & Praeger, New York. p26. ISBN 978-0-03-053251-1

- ^ Thorndike E.L. 1898. Animal intelligence: an experimental study of the association processes in animals. Psychological Monographs #8.

- ^ X. Bei, N. Chen, S. Zhang, On the Complexity of Trial and Error, STOC 2013

- ^ Wright, Serwall (1932). «The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding and selection in evolution» (PDF). Proceedings of the Sixth International Congress on Genetics. Volume 1. Number 6: 365. Retrieved 17 March 2014.

- ^ Harland, D.P. & Jackson, R.R. (2000). ««Eight-legged cats» and how they see — a review of recent research on jumping spiders (Araneae: Salticidae)» (PDF). Cimbebasia. 16: 231–240. Archived from the original (PDF) on 28 September 2006. Retrieved 5 May 2011.

- ^ Jackson, Robert R.; Fiona R. Cross; Chris M. Carter (2006). «Geographic Variation in a Spider’s Ability to Solve a Confinement Problem by Trial and Error». International Journal of Comparative Psychology. 19 (3): 282–296. doi:10.46867/IJCP.2006.19.03.06. Retrieved 8 June 2011.

- ^ Jackson, Robert R.; Chris M. Carter; Michael S. Tarsitano (2001). «Trial-and-error solving of a confinement problem by a jumping spider, Portia fimbriata«. Behaviour. Leiden: Koninklijke Brill. 138 (10): 1215–1234. doi:10.1163/15685390152822184. ISSN 0005-7959. JSTOR 4535886.

Further reading[edit]

- Ashby, W. R. (1960: Second Edition). Design for a Brain. Chapman & Hall: London.

- Traill, R.R. (1978–2006). Molecular explanation for intelligence…, Brunel University Thesis, HDL.handle.net

- Traill, R.R. (2008). Thinking by Molecule, Synapse, or both? — From Piaget’s Schema, to the Selecting/Editing of ncRNA. Ondwelle: Melbourne. Ondwelle.com — or French version Ondwelle.com.

- Zippelius, R. (1991). Die experimentierende Methode im Recht (Trial and error in Jurisprudence), Academy of Science, Mainz, ISBN 3-515-05901-6

ТЕОРИЯ ПРОБ И ОШИБОК

- ТЕОРИЯ ПРОБ И ОШИБОК

-

ТЕОРИЯ «ПРОБ И ОШИБОК».

Теория научения, разработанная американским психологом Э. Торндайком (1974–1949). В рамках этой теории ученый предложил три закона: эффекта, упражнений, готовности. Утверждалось, что согласно первому закону, правильную реакцию на то или иное действие извне человек находит в результате многократных попыток; согласно второму – эффект реакции на стимул зависит от количества повторений; согласно третьему – в эффекте научения важную роль играет мотивация. Исследования Торндайка подготовили восприятие бихевиоризма. Для теории научения большое значение имели утверждения ученого о роли подкрепления как одного из объективно существующих способов обучения.

Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). — М.: Издательство ИКАР.

.

2009.

Смотреть что такое «ТЕОРИЯ ПРОБ И ОШИБОК» в других словарях:

-

Метод проб и ошибок — Для улучшения этой статьи желательно?: Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное. Метод проб … Википедия

-

метод проб и ошибок — способ выработки новых форм поведения в проблемных ситуациях. М. п. и о., широко используемый бихевиоризмом для объяснения научения как вероятностного процесса, получил распространение в психологии после работ Э. Л. Торндайка, согласно к рым… … Большая психологическая энциклопедия

-

теория поэтапного формирования умственных действий — Этимология. Происходит от греч. theoria исследование и лат. formare образовывать. Автор. П.Я.Гальперин. Категория. Концепция управления процессом образования представлений и понятий об объектах на основе внешних действий. Специфика. Основана на… … Большая психологическая энциклопедия

-

ТЕОРИЯ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ — ТЕОРИЯ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. Теория обучения, разрабатывающая способы презентации системы ориентиров, первоначально необходимых для овладения родным языком, а впоследствии – и иностранным. Позднее переименованная ее… … Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

-

теория систем функциональных — концепция организации процессов в целостном организме, взаимодействующем со средой. Разработана П. К. Анохиным. В ее основе представление о функции как достижении организмом приспособительного результата во взаимодействиях со средой. Трактовка… … Большая психологическая энциклопедия

-

Теория решения изобретательских задач — Эта статья или раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей … Википедия

-

Теория функциональных систем — концепция организации процессов в целостном организме, взаимодействующих со средой. Разработана П. К. Анохиным. В основе Т. ф. с. лежит представление о функции как достижении организмом приспособительного результата во взаимодействиях со средой.… … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

-

Высокая теория воспитания — (ВТВ) устоявшийся термин для обозначения теории воспитания, принятой в Мире Полудня братьев Стругацких. ВТВ не существует в законченном виде, но ряд её положений, предпосылки для её возникновения, ожидаемые трудности с её внедрением… … Википедия

-

МЕНЕДЖЕРИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ФИРМЫ — (managerial theories of the firm) Теория, согласно которой поведение фирм необходимо объяснять с точки зрения мотивации менеджеров. Подобные теории альтернативны теории максимизации прибыли (profit maximization), применяющейся для объяснения… … Экономический словарь

-

функциональных систем теория — концепция организации процессов в целостном организме, взаимодействующих со средой. Разработана П. К. Анохиным. В основе Ф. С. т. лежит представление о функции как достижении организмом приспособительного результата во взаимодействиях со средой.… … Большая психологическая энциклопедия

Метод проб и ошибок

– старейший из методов поиска новых

решений.

Впервые метод проб

и ошибок был описан немецким физиологом

Э.Торндайком в 1898г.

Метод проб и ошибок

— форма обучения, описанная, основанная

на закреплении случайно совершенных

двигательных и мыслительных актов, за

счет которых была решена значимая для

животного задача. В следующих пробах

время, которое затрачивается животным

на решение аналогичных задач в аналогичных

условиях, постепенно, хотя и не линейно,

уменьшается, до тех пор, пока не приобретает

форму мгновенного решения. В дальнейшем

более точный анализ поведения методом

проб и ошибок показал, что оно не является

полностью хаотическим и нецелесообразным,

как считал Торндайк, но интегрирует в

себе прошлый опыт и новые условия для

решения задачи.

Сегодня, с развитием

электронно-вычислительной техники,

метод проб и ошибок стал отправной

точкой для создания разнообразных

методов случайного поиска, где используется

не просто перебор всех возможных

вариантов, а сложная система «весовых»

коэффициентов, которая позволяют

отбросить неэффективные варианты уже

на ранних этапах поиска.

Метод проб и ошибок

— способ выработки новых форм поведения

в проблемных ситуациях. М. п. и о., широко

используемый бихевиоризмом для объяснения

научения как вероятностного процесса,

получил распространение в психологии

после работ Э. Л. Торндайка, согласно

которым слепые пробы, ошибки и случайный

успех, закрепляющий удачные пробы,

определяют путь приобретения

индивидуального опыта у животных и

человека. Тем самым была выделена

согласованность поведения со средой

на вероятностной основе, что позволило

при интерпретации категории действия

выйти за пределы жесткой альтернативы:

либо механистической, либо телеологической

его трактовки. Гештальтпсихология

подвергла М. п. и о. критике, противопоставив

ему решение проблемы путем инсайта.

Непродуктивность и теоретическая

слабость такого противопоставления

была показана И. П. Павловым. Свое значение

М. п. и о. сохранил лишь в узкой сфере

искусственно создаваемых ситуаций; в

частности, он вошел в состав конструктивных

принципов кибернетических устройств.

2. Метод случайного поиска.

Метод случайного

поиска относится к группе итерационных

методов минимизации.

Итерационные

методы минимизации функции F(x) состоят

в построении последовательности

векторов, то есть

точек x0, x1, …, xk, таких, что F(x0) > F(x1)

>…>F(xk)>… Любой такой метод называется

методом спуска. Естественно, должна

быть обеспечена сходимость. Иными

словами, рассматриваются методы,

позволяющие получить точку минимума

за конечное число шагов, или приблизиться

к ней достаточно близко при соответствующем

числе шагов. Дето в том, что теоретически

все сходящиеся методы этим свойством

обладают, но практически близость к

минимуму в задачах большой размерности

ограничивается ошибками вычислений. В

этой связи необходимо вести вычисления

с самой большой возможной точностью.

Для построения итерационной

последовательности необходимо выбрать

начальное приближение x0. В задачах с

ограничениями это должна быть допустимая

точка, а в задачах без ограничений

теоретически любая точка. Однако

целесообразно использовать всю имеющуюся

информацию о поведении целевой функции

F(x), чтобы выбрать x0 поближе к точке

минимума.

После того, как

начальное приближение получено, прежде

чем перейти к следующей точке нужно

принять два решения:

1). Выбрать

направление, по которому пойдем из x0 в

точку с меньшим значением целевой

функции (направление спуска).

2). Определить

величину шага по направлению спуска.

Для задач безусловной

минимизации любое напрвление является

возможным (никакие ограничения не

мешают), но далеко не все направления

приемлемы. Нас могут интересовать только

те направления, которые обеспечивают

убывание целевой функции, хотя бы при

достаточно малом шаге. Предполагая

непрерывность первых частных производных

целевой функции и используя её разложение

в ряд Тэйлора в произвольной точке х,

получим F(x+λp) ~ F(x) + X(g,p). Здесь g — градиент

функции, вычисленный в точке х. Отсюда

следует, что приращение функции F(x+Xp) –

F(x) < 0 при отрицательном скалярном

произведении (g,p). Итак, направление

спуска должно составлять острый угол

с антиградиентом. Этот вывод справедлив

и для задач с ограничениями, но там ещё

дополнительно требуется, чтобы при

достаточно малом шаге не нарушалось ни

одно из ограничений.

Методы

функционально-структурного исследования

объектов.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Что это? Бихевиоризм – направление в психологии, объясняющее действия человека с точки зрения поведенческих триггеров и окружения, которое влияет на поведение. Изначально концепция создавалась на изучении повадок животных.

Для чего? Классический бихевиоризм в чистом виде как направление психологии изжил себя. Его дополнили другие заключения ученых, давшие новые названия ответвлениям теории. Какая бы версия ни рассматривалась, сегодня каждый может многое почерпнуть из бихевиоризма.

В статье рассказывается:

- Суть бихевиоризма

- Основные положения, сильные и слабые стороны бихевиоризма

- Классическое направление бихевиоризма Дж. Уотсона

- Бихевиоризм в интерпретации Э. Торндайка

- Бихевиоризм Б. Скиннера

- Когнитивный бихевиоризм Э. Толмена

- Чему может научить бихевиоризм

-

Пройди тест и узнай, какая сфера тебе подходит:

айти, дизайн или маркетинг.Бесплатно от Geekbrains

Суть бихевиоризма

Это название получило одно из направлений в психологии, изучающее поведение человека. Изначально предметом бихевиоризма было исследование поведения животных в рамках биологии, но потом к этому добавился социальный аспект. Термин имеет английские корни и происходит от слова behavior – «поведение».

Психологи-бихевиористы выбрали для изучения самую простую универсальную схему, которая прекрасно объясняет наше поведение. В нее входят два компонента – стимул и реакция. Другими словами, большое значение отводится механическому влиянию внешней среды, благодаря которому мы совершаем различные действия.

Если, к примеру, будет поставлена задача выяснить, почему господин X или госпожа Y поступили именно так, а не по-другому, то сначала надо самым подробным образом описать поведение этих людей, затем найти в их окружении стимул, который заставил так себя вести, и после этого установить связь между стимулом и реакцией на него у господина X и госпожи Y.

Схема достаточно проста, но ее применение подразумевает знания психологии, социологии, философии. И если начинался бихевиоризм как физиологическое учение, где простейшие связи выглядели как «видишь пищу – выделяется слюна», то в отношении человека все схемы стали гораздо сложнее.

Основные положения, сильные и слабые стороны бихевиоризма

Сегодня бихевиоризм в психологии – это отдельное фундаментальное направление, в котором можно выделить несколько основных положений. Мы дадим их в краткой форме, а тем, кто захочет глубже погрузиться в тему, советуем изучить работы Торндайка, Уотсона и других авторов:

- предметом бихевиоризма является изучение поведения человека и животных;

- изучение лучше всего проводить методом наблюдения;

- все существование человека, как в психическом, так и в физиологическом плане, определяется его поступками;

- действия человека и животных обоснованы их двигательными реакциями на внешние раздражающие факторы – стимулы;

- если известно, что это за раздражитель, то можно с большой точностью предопределить и ответную реакцию;

- отсюда главная цель бихевиоризма – предсказать возможное поведение особи;

- при использовании схемы «стимул – реакция» ответные действия людей и животных можно предопределить и держать под контролем;

- реакции индивида могут быть наследственными (безусловные рефлексы) или приобретенными (условные рефлексы);

- привычное поведение человека является следствием обучения, в процессе которого успешные реакции повторяются много раз и в результате запоминаются, превращаясь в автоматические и легко воспроизводимые;

- выработка условных рефлексов формирует навыки;

- к навыкам относятся мышление и речь;

- не растерять приобретенные навыки помогает механизм памяти;

- развитие психических реакций происходит в течение всей жизни;

- на процесс развития психических реакций влияет окружающая среда – условия жизни, близкие люди и т.д.;

- проявление эмоций – это своеобразная реакция на поступающие извне положительные и отрицательные стимулы.

Топ-30 самых востребованных и высокооплачиваемых профессий 2023

Поможет разобраться в актуальной ситуации на рынке труда

Подборка 50+ бесплатных нейросетей для упрощения работы и увеличения заработка

Только проверенные нейросети с доступом из России и свободным использованием

ТОП-100 площадок для поиска работы от GeekBrains

Список проверенных ресурсов реальных вакансий с доходом от 210 000 ₽

Уже скачали 22616

Из этих тезисов становится ясно, почему идеи нового направления в психологии оказали такое заметное влияние и на сообщество ученых, и на обывателей. Передовое учение поначалу окружал искренний энтузиазм, но ничего не бывает в науке только хорошего или только плохого. Любое научное движение имеет свои плюсы и минусы. Есть они и у бихевиоризма:

- Для своего времени бихевиоризм стал передовым методом, направленным на изучение поведения. Это понятно, поскольку до его появления наука занималась изучением одного лишь сознания, не учитывая влияние на него объективной реальности. Но и со своей стороны бихевиористы тоже подошли к решению проблемы однобоко, не рассматривая сознание вовсе.

- Приверженцы учения изучали поведенческие функции человека и животных только с помощью метода наблюдения. В результате они полностью игнорировали не только сознание, но и психические, и физиологические процессы, внешние проявления которых были недоступны наблюдениям.

- Из теории бихевиоризма следовало, что ученый может направлять поведение индивида в соответствии со своими нуждами и задачами. Но такой подход к изучению получился безжизненным, поведение объекта объяснялось набором самых элементарных реакций. Сама личность человека не имела для ученых никакого значения.

- Поэтому все практические изыскания бихевиористов базировались на лабораторном эксперименте. В их работу входили также опыты не только над животными, но и над людьми. Особых различий между поведением людей, зверей и птиц они не установили.

- Последователи бихевиоризма определили механизм выработки навыков у человека без учета мотивации и психического фактора – а ведь именно они служат основой его функционирования. К тому же они совершенно не учитывали влияние социального фактора.

Эти существенные с точки зрения современной психологии недостатки довели некогда прогрессивное научное направление до такого состояния, что оно не поддавалось уже никакой критике. Но с подведением итогов мы пока повременим. Чтобы представить полную картину учения, следует познакомиться с направлениями, возникшими на основе классического бихевиоризма, а также с наиболее известными их последователями.

Классическое направление бихевиоризма Дж. Уотсона

Основателем бихевиоризма считается американский психолог Джон Уотсон. Своими исследованиями он пытался поднять психологию до уровня естественных наук, чтобы при ее изучении можно было пользоваться объективными методами.

В своих работах Уотсон выделял методы классического научения, когда организм объединяет различные стимулы. Например, если звук колокольчика является условным раздражителем, то выделение слюны у собаки в ответ на этот звук – условный рефлекс. При таком виде научения результатом становятся непроизвольные, автоматические действия.

Организм и человека, и животного умеет приспосабливаться к окружающему миру, используя для этого врожденные и приобретенные навыки поведения. По Уотсону все психические действия воспринимались как поведение. Другими словами, поведение – это объединение реакций организма на стимулы, по принципу «стимул – реакция». Джон Уотсон был уверен, что, если подобрать правильный стимул, то можно сформировать в индивиде нужные навыки и качества.

Читайте также

Когда русский физиолог И.П. Павлов открыл и описал классические условные рефлексы, он и не предполагал, что его исследования лягут в основу бихевиоризма. Уотсон внимательно изучил работы Павлова и пришел к выводу, что наблюдение за поведением индивида сводится к описанию стимулов (S) и реакций (R). Хотя сам Павлов считал данный вывод ошибочным и утверждал, что его просто не так поняли.

Чтобы доказать правильность бихевиористической теории, Джон Уотсон и Розали Рейнер решили поставить эксперимент, который вошел в историю науки как «маленький Альберт».

Для своих экспериментов Уотсон и Рейнер выбрали нормально развитого 11-месячного малыша Альберта. Сначала, они проверили реакцию Альберта на то, что он видел у них в руках – белую крысу, маску, горящую бумагу и хлопковую пряжу. Ни один из предметов не вызвал страха у ребенка.

Затем они решили сформировать реакцию страха. В тот момент, когда Альберту давали поиграть с белой крысой, один из экспериментаторов сильно бил молотком по металлическому листу, но так, чтобы малыш его не видел. Альберта громкий звук удара каждый раз пугал. В дальнейшем ребенок стал бояться и белой крысы, хотя звука в момент ее появления могло и не быть. В результате у маленького Альберта закрепился условный рефлекс страха на крысу.

Скачать

файл

Через пять дней эксперимент продолжили. На другие предметы у Альберта не было никакой реакции, а вот крысы он продолжал бояться. Тогда исследователи решили проверить, не перешла ли его реакция страха на других животных или на схожие по внешнему виду предметы. Им удалось выяснить, что малыша действительно пугают животные и предметы, не имеющие отношения к крысе, например, кролик (сильно), собака (слабо).

Бихевиоризм в интерпретации Э. Торндайка

Эдвард Торндайк – выдающийся американский психолог. Он разработал теорию научения, стал автором научных трудов – «Интеллект животных», «Основы обучения» и др. Последователем бихевиоризма Торндайк себя не считал, хотя многие его законы и исследования как раз говорят об обратном.

Под руководством своего наставника У. Джеймса, еще в Гарварде, Э. Торндайк начал проводить опыты над животными. В подвале дома Джеймса он занимался тем, что обучал цыплят находить выход из лабиринта. Поскольку в университете для подобных опытов места не было, то именно этот подвал можно считать первой в мире экспериментальной лабораторией по зоопсихологии и изучению бихевиоризма.

Он продолжил свои эксперименты в Колумбии, где изучал закономерности привыкания организма к необычным условиям, когда тот умеет вести себя только так, чтобы справиться с этими условиями не может. Торндайк изобрел специальные «проблемные ящики» – устройства различной степени сложности. Животное, попавшее в такой ящик, должно было справиться с препятствиями, найти выход и решить проблему.

В основном экспериментаторы работали с кошками, но были разработаны такие же ящики и для собак, и для обезьян. Животное могло выйти из ящика и получить лакомство только в том случае, если производило нужное действие – нажимало на пружину, дергало за веревку и т.п. По результатам исследований строились графики, названные «кривыми научения». Целью этой научной работы было изучение двигательных реакций животных.

Эксперимент показал однотипность поведения животных. Сначала их движения носили беспорядочный характер – они бросались на стенки ящика, кусали его, царапали, пока случайно одно из движений не попадало в цель. Последующие опыты показали, что число хаотичных движений уменьшалось, животное все быстрее находило выход, пока не начинало делать это без ошибок. Данный вид обучения получил название метода «проб и ошибок».

Затем Торндайк занялся изучением того, как связи, лежащие в основе научения, зависят от поощрения и наказания. Результаты этой научной работы позволили сформулировать основные законы научения.

- Закон повторяемости (упражнения) — чем чаще повторяется связь между стимулом и реакцией, тем быстрее и прочнее она закрепляется в сознании.

- Закон эффекта — в одной и той же повторяющейся ситуации при прочих равных условиях более прочные связи возникают у реакции, вызвавшей чувство удовлетворения. Другими словами, связи будут устанавливаться успешнее, если при реагировании на стимул выдается угощение.

- Закон готовности — новые связи образуются в том случае, если субъект к этому готов.

- Закон ассоциативного сдвига — если одновременно появляются два раздражителя, один из которых вызывает положительную реакцию, то со временем и на другой появится точно такая же реакция. Получается, что нейтральный по своему значению стимул, который сознание объединило по ассоциации со значимым, тоже начинает вызывать нужную реакцию.

На основе проведенных экспериментов Торндайк вывел концепцию «распространения эффекта». Это означает, что субъект готов усвоить новую информацию из областей, смежных с уже изученными. Психолог также заметил ситуации, в которых одно уже освоенное действие может помешать обучению другому («проактивное торможение»), а научение новому виду деятельности может уничтожить то, что было выучено ранее («ретроактивное торможение»).

Так работает память. Какой-то изученный материал может быть забыт не только по истечении длительного периода времени, но и в связи с влиянием на сознание индивида иных видов деятельности.

Бихевиоризм Б. Скиннера

Бернес Скиннер, известный американский психолог и писатель, продолжил развитие бихевиоризма, используя идеи Дж. Уотсона, разработавшего теорию оперантного научения.

Он называл организм человека «черным ящиком», в котором лежат эмоции, мотивы, влечения – все то, что по мнению ученого нельзя объективно измерить. Следовательно, их не надо включать в перечень объектов эмпирического наблюдения. А вот поведение Скиннер активно измерял.

При этом он считал, что поведение человека направляет или стимулирует не его личность (потребности, мысли, чувства), а какие-то внешние силы (окружающая среда). По Скиннеру изучение личности связано с определением характера взаимоотношений между поведением индивида и результатами этих поступков, которые в дальнейшем оказывают на него влияние. Такой подход нацелен на прогнозирование и контроль наблюдаемого поведения.

Б. Скиннера, как и Дж. Уотсона в свое время, очень интересовало явление научения. Он взял за основу эффект, открытый Э. Торндайком, и сформулировал свою концепцию оперантного научения.

Только до 25.09

Скачай подборку материалов, чтобы гарантированно найти работу в IT за 14 дней

Список документов:

ТОП-100 площадок для поиска работы от GeekBrains

20 профессий 2023 года, с доходом от 150 000 рублей

Чек-лист «Как успешно пройти собеседование»

Чтобы получить файл, укажите e-mail:

Введите e-mail, чтобы получить доступ к документам

Подтвердите, что вы не робот,

указав номер телефона:

Введите телефон, чтобы получить доступ к документам

Уже скачали 52300

Оперантное научение в бихевиоризме – это метод обучения, включающий в себя систему поощрений и наказаний, призванную укрепить или сократить приобретенный тип поведения. При этом научаемый индивид связывает свое дальнейшее поведение с результатом этих действий. Метод направлен на закрепление поведения, которое контролирует индивид.

К примеру, человек хочет, чтобы собака выполняла определенную команду. Когда она это делает, то получает награду в виде похвалы, ласки или лакомства. Если собака команду не выполнила, то поощрение ей не достается. В результате собака улавливает связь между определенным поведением и получением награды, а последующие тренировки эту связь укрепляют.

Точно так же собаку можно отучить грызть обувь. Только в этом случае за каждое нарушение пса надо наказывать (например, отругать). Получился наглядный пример метода «кнута и пряника».

Скиннер спроектировал специальное устройство, получившее впоследствии название «ящик Скиннера», в которое он сажал голодных животных или птиц (крыс, голубей). Ящик был абсолютно пуст, только на дне был смонтирован выступающий рычаг, под которым стояла небольшая емкость. Крыса, оказавшись внутри, начинала изучать пространство, в какой-то момент натыкалась на рычаг и нажимала его.

После того, как крыса начнет с определенной периодичностью нажимать на рычаг, исследователь подключает к устройству кассету с пищей, установленную снаружи. Как только крыса давит на рычаг, в емкость под ним падает небольшой кусочек. Крыса лакомится и вскоре снова давит на дно ящика. Поскольку после каждого нажатия в тарелку падает еда, это заставляет крысу увеличить частоту своих действий. После отсоединения кассеты пища перестает появляться после давления на рычаг, и число нажатий будет постепенно уменьшаться.

Скиннер определил экспериментально, что выученная реакция при отсутствии подкрепления угасает точно так же, как и классически обусловленная реакция. В ходе исследования можно установить дополнительный критерий – подавать пищу только тогда, когда крыса нажимает на рычаг при включенной лампочке. Таким образом у крысы вырабатывается условная реакция при избирательном подкреплении. В данном случае свет – это контролирующий реакцию стимул.

Кроме всего прочего Скиннер вывел положения о двух видах поведения: респондентном и оперантном.

- Респондентное поведение — это определенная реакция, вызванная хорошо знакомым стимулом. При этом стимул всегда предшествует реакции. Например, сужение зрачка при ярком свете, движение колена при ударе по нему молоточком, дрожь при низкой температуре воздуха.

- Оперантное поведение — это любые приобретенные реакции без характерного стимула. Поведение, выработанное оперантным научением, зависит от тех событий, которые наступают после реакции. Или, другими словами, за поведением идет следствие, и составляющие этого следствия влияют на желание индивида вести себя также в дальнейшем.

Примеры оперантной реакции (операнты) – катание на роликах, игра на гитаре, написание собственного имени. Они контролируются результатами соответствующего поведения.

Когнитивный бихевиоризм Э. Толмена

Эдвард Толмен известен как американский психолог, представитель необихевиоризма, автор концепции «когнитивных карт», разработавший когнитивный бихевиоризм.

Он не принял открытый Э. Торндайком закон эффекта, утверждая, что вознаграждения (поощрения) практически не влияют на научение, и предложил свою когнитивную теорию. По убеждению Э. Толмена только постоянное выполнение одного и того же действия укрепляет возникающие связи между окружающей средой и предположениями организма.

Ученый выдвинул идею, что поведение следует рассматривать как функцию пяти основных независимых переменных: стимулы окружающей среды, психологические побуждения, наследственность, предшествующее обучение и возраст.

Толмен считал, что бихевиористская модель S-R является неполной – формула поведения должна выглядеть так: стимул (независимая переменная) — организм (промежуточные переменные) — реакция (зависимая переменная), т.е. S-O-R.

К промежуточным переменным относится все, что связано с организмом (О) и способно сформировать реакцию поведения на конкретное раздражение. Получается, что среднее звено состоит из психических моментов, за которыми нельзя вести прямое наблюдение (например, ощущения, знания, ожидания и т.п.). В качестве примера можно взять чувство голода, которое экспериментатор не в состоянии разглядеть у подопытного объекта. Но в то же время голод объективно связан с переменными, участвующими в эксперименте, например, с промежутком времени, в течение которого индивид был лишен пищи.

Толмен проводил опыты над крысами, запуская их в лабиринт, чтобы они самостоятельно нашли выход. Результаты исследования позволили сделать главный вывод: достоверно установлено, что при тщательно контролируемом и наблюдаемом поведении животных управляют им совсем не те раздражители, которые в данный момент применяются к крысам, а особые внутренние механизмы.

На поведение животных оказывают влияние своего рода ожидания, гипотезы, познавательные (когнитивные) «карты». Это субъективная картина с пространственными координатами, возникающая у конкретной особи, благодаря которой она воспринимает отдельные локальные объекты. Эти «карты» животное генерирует само, чтобы ориентироваться в лабиринте, знать, куда и как ему надо двигаться, чтобы выбраться из ловушки.

Положение о том, что психические картины, возникающие в мозгу, могут служить регулятором действия, подтверждено гештальт теорией. С учетом данного положения Толмен разработал собственную теорию, которую назвали когнитивным бихевиоризмом.

Чему может научить бихевиоризм

Несмотря на серьезную критику, некоторые положения и направления бихевиоризма не утратили своей актуальности и сегодня.

Сильное воздействие окружающей среды на человека

Бихевиоризму уже больше 100 лет, но этот принцип продолжает оставаться одним из основных в психологии. Все наши страхи, переживания, комплексы по мнению психологов кроются во внешних причинах.

По мнению одного из известных бихевиористов, Бернеса Фредерика Скиннера, большинство наших действий зависит от реакции на них окружающей среды. Человек запоминает, как на его поведение отреагировали окружающие, и в дальнейшем корректирует свои поступки с учетом предполагаемых последствий. Люди быстро усваивают, как надо себя вести, чтобы добиться положительного результата и по возможности избежать отрицательного. Если хотите сохранить собственное лицо, постоянно анализируйте свои действия: действительно ли вы поступили так по своему желанию, или на вас повлияли какие-то внешние факторы.

Влияние на поведение людей

Последователи социального бихевиоризма практически отрицали роль личности в поведении человека, приписывая ведущую роль внешнему воздействию. Они заявляли, например, что из ребенка, помещенного в полностью контролируемую среду, можно вырастить кого угодно. И считали, что его способности, склонности и желания не будут при этом иметь почти никакого значения.

Сегодня понятно, что это серьезное заблуждение. К примеру, воспитанники детского дома растут примерно в одних и тех же социальных условиях, но в результате становятся разными людьми с собственным характером.

Но какое-то зерно истины в идеях бихевиоризма все же есть. Возьмем рекламу. Маркетологи способны с помощью ее многократного повторения сформировать у потребителей желание приобрести этот продукт. А ведь это наглядный пример схемы «стимул – реакция», только немного усложненный: в рекламном ролике многократно звучит призыв купить товар, и у вас начинает появляться мысль о том, что он вам действительно необходим. Так что прежде, чем что-нибудь приобрести, подумайте – а не навеяно ли это решение слишком назойливой рекламой.

Борьба с причиной психологической проблемы, а не с ее последствиями

Когнитивисты фокусируют свое внимание на поиске источника проблем, а не на исправлении последствий. Именно этот принцип лег в основу когнитивно-поведенческой терапии, которая помогает человеку отказаться от определенных привычек, изменить образ действий и мыслей таким образом, чтобы избежать негативных психологических эффектов. К примеру, слишком эмоционально реагировать на поведение окружающих.

Поощрение эффективнее, чем наказание

Награда укрепляет определенное поведение, а наказание отталкивает от него. Именно так организована работа системы школьных оценок.

Читайте также

Но по мнению бихевиористов все не так просто. Скиннер утверждал, что роль пряника важнее, чем кнута. Ученый придерживался той точки зрения, что поощрение является лучшим стимулом для человека, в то время как наказание не отталкивает от плохих поступков, а только заставляет искать другие пути для их совершения. Например, обманывать. Так что, если хотите сформировать у себя или у кого-то другого хорошие привычки и свести к минимуму плохие, то чаще говорите похвальные слова.

Человек – существо очень сложное, изучение его самого и его жизни требует времени и множества усилий. Идеи психологического бихевиоризма помогли этому процессу лишь отчасти.

Подведем итоги бихевиористских исследований: выработка частичного понимания человеком своего и чужого поведения, открытие возможности создания условий, которые способны подвигнуть к выполнению определенных действий. Но при этом и поведение отдельного человека влияет на его окружение, вызывая собой конкретную реакцию людей.

Человечество берет свое начало несколько тысяч лет назад. И на протяжении всего этого времени оно неустанно развивается. Причин на это было всегда много, но без изобретательности человека это просто не представлялось бы возможным. Метод проб и ошибок был и является в настоящее время одним из основных.

Описание способа

Четко зафиксированного в исторических документах применения данного метода мало. Но, несмотря на это, он заслуживает особого внимания.

Метод проб и ошибок – это способ, при котором решение задачи достигается подбором вариантов до тех пор, пока результат не станет правильным (например, в математике) или приемлемым (при изобретении новых методов в науке).

Человечество всегда пользовалось данным методом. Ориентировочно век назад психологи пытались найти общее между людьми, которые использовали данный способ познания. И им это удалось. Человек, который ищет ответ на поставленную задачу, вынужден подбирать варианты, ставить эксперименты и смотреть на результат. Это продолжается до тех пор, пока не приходит озарение по данному вопросу. Экспериментатор выходит на новую ступень мышления в данном вопросе.

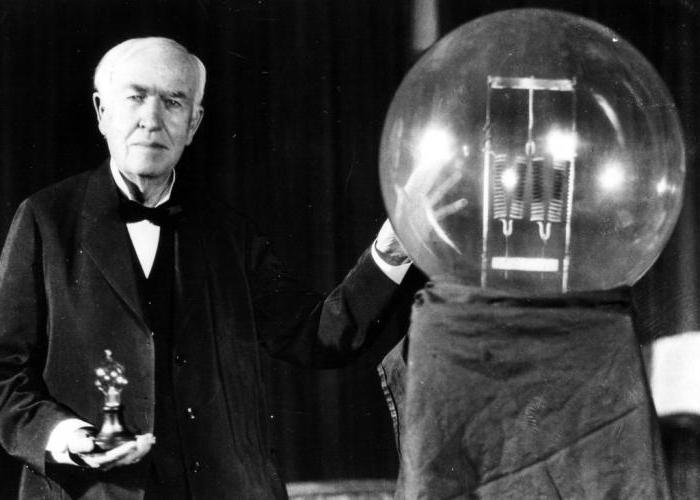

Метод в мировой истории

Одним из самых известных людей, кто применял данный способ, был Эдисон. Все знают его историю изобретения лампочки. Он экспериментировал до тех пор, пока не получилось. Но Эдисон усовершенствовал данный метод. При поиске решения он разделял задачи между людьми, которые работали на него. Соответственно материала по теме получалось намного больше, чем при работе одного человека. И на основании полученных данных метод проб и ошибок имел большой успех в деятельности Эдисона. Благодаря этому человеку появились исследовательские институты, которые применяют, в том числе, и этот метод.

Степени трудности

У данного метода есть несколько уровней сложности. Они были так разделены для лучшего усвоения. Задача первого уровня считается легкой, и на поиск ее решения затрачивается немного сил. Но и вариантов ответов она имеет не так много. С повышением степени трудности растет и сложность поставленной задачи. Метод проб и ошибок 5 класса – самый труднорешаемый и затратный по времени.

Необходимо учитывать, что при возрастании уровня сложности растет и объем знаний, которыми обладает человек. Чтобы лучше понимать, о чем идет речь, рассмотрим технику. Первый и второй уровни позволяют изобретателям ее усовершенствовать. На последней ступени сложности создается совершенно новый продукт.

Например, известен случай, когда молодые люди темой дипломной работы взяли труднорешаемую задачу из аэронавигации. Студенты не обладали такими же знаниями, как многие ученые, которые работали в данной области, но благодаря широкому спектру знаний ребят у них получилось найти ответ. И причем область решения оказалась в самом далеком от науки кондитерском деле. Казалось бы, что это невозможно, но это факт. Молодым людям было даже выдано авторское свидетельство на их изобретение.

Преимущества метода

Первым достоинством можно по праву считать творческий подход. Задачи методом проб и ошибок решаемые позволяют задействовать оба полушария головного мозга для поиска ответа.

Стоит привести в пример, как строились лодки. Раскопки показывают, как на протяжении столетий деталь за деталью менялась форма. Исследователи постоянно пробовали что-то новое. Если лодка тонула, то эту форму вычеркивали, если оставалась держаться на воде, то принимали это к сведению. Таким образом, в итоге было найдено компромиссное решение.

Если поставленная задача не слишком сложная, то данный метод занимает немного времени. У некоторых возникающих проблем может быть десять вариантов, один или два из которых окажутся правильными. Но если рассматривать, например, робототехнику, то в данном случае без применения других методов исследования могут затянуться на десятки лет и принесут миллионы вариантов.

Разделение задач на несколько уровней позволяет оценить, насколько быстрым и возможным представляется поиск решения. Это сокращает время для принятия решения. И при сложных задачах можно использовать метод проб и ошибок параллельно с другими.

Недостатки метода

С развитием технологий и науки данный метод начал терять свою популярность.

В некоторых областях просто нерационально создавать тысячи образцов, чтобы менять по одному элементу. Поэтому зачастую теперь используют другие методы, основанные на конкретных знаниях. Для этого стали изучаться природа вещей, взаимодействие элементов друг с другом. Стали использоваться математические расчеты, научные обоснования, эксперименты и опыт прошлого.

Метод проб и ошибок все так же отлично используется в творчестве. Но строить автомобиль таким способом уже кажется глупым и неактуальным. Поэтому теперь, при нынешнем уровне развития цивилизации, нужно в точных науках по большей части использовать другие методы.

Часто при рассматриваемом способе задача может описывать много совершенно незначительных вещей и не учитывать априори важные вещи. Например, изобретатель пенициллина (антибиотик) утверждал, что при правильном подходе лекарство могли изобрести лет на двадцать раньше его. Это поспособствовало бы спасению огромного количества жизней.

При сложных задачах часто бывают ситуации, когда сам вопрос лежит в одной области знаний, а его решение — совершенно в другой.

Не всегда исследователь уверен, что ответ вообще будет найден.

Автор метода проб и ошибок

Кто конкретно изобрел это способ познания, мы никогда не узнаем. Точнее мы знаем, что это явно был изобретательный человек, которым, скорее всего, руководило желание улучшить свою жизнь.

В древности люди были достаточно ограничены во многих вещах. Все изобреталось именно этим методом. Тогда еще не было каких-то фундаментальных знаний в области физики, математики, химии и прочих важных наук. Поэтому приходилось действовать наугад. Именно так добыли огонь, чтобы защищаться от хищников, готовить пищу и обогревать жилище. Оружие, чтобы добывать пропитание, лодки — для передвижения по рекам. Все было изобретено при столкновении человека с трудностью. Но каждый раз решаемая проблема приводила к более качественному уровню жизни.

Известно, что многие ученые использовали этот метод в своих трудах.

Однако именно описание метода и активное использование мы наблюдаем у физиолога Торндайка в конце девятнадцатого века.

Исследования Торндайка

Пример метода проб и ошибок можно рассмотреть в научных трудах ученого-физиолога. Он ставил различные поведенческие эксперименты с животными, помещая их в специальные коробки.

Один из экспериментов выглядел приблизительно следующим образом. Кошка, помещенная в ящик, ищет выход. Сама коробка может иметь 1 вариант открытия: нужно было нажать на пружинку — и дверца распахивалась. Животное применяло много действий (так называемых проб), и большинство из них оказывались неудачными. Кошка так и оставалась в коробке. Но после некоторого набора вариантов животному удавалось нажать на пружинку и выбраться из ящика. Таким образом, кошка, попадая в коробку, с течением времени запоминала варианты развития событий. И выбиралась из ящика за более короткое время.

Торндайк доказал, что метод действителен, и хоть результат не линеен, но со временем, при повторении аналогичных действий, решение приходит практически моментально.

Решение задач методом проб и ошибок

Примеров этого способа великое множество, однако стоит привести один очень интересный.

В начале двадцатого века жил известный конструктор двигателей для авиации Микулин. В то время наблюдалось огромное количество авиакатастроф из-за магнето, то есть искра зажигания через некоторое время полета исчезала. Много было экспериментов и размышлений о причине, но ответ пришел в совершенно неожиданной ситуации.

Александр Александрович встретил на улице мужчину с подбитым глазом. В тот момент к нему и пришло озарение, что человек без одного глаза видит намного хуже. Он поделился этим наблюдением с авиатором Уточкиным. Когда установили в самолеты второе магнето, количество авиакатастроф значительно уменьшилось. А Уточкин некоторое время выплачивал после каждого показательного полета Микулину денежные вознаграждения.

Применение способа в математике

Достаточно часто метод проб и ошибок в математике применяется в школах как способ развития логического мышления и проверки скорости поиска вариантов. Это позволяет разнообразить процесс обучения и внести элементы игры.

Часто можно встретить в школьных учебниках задания с формулировкой «реши уравнение методом проб и ошибок». В данном случае необходимо подбирать варианты ответа. Когда найден правильный ответ, он просто доказывается уже практически, то есть проводятся необходимые расчеты. В итоге мы удостоверяемся, что это единственно верный ответ.

Пример практической задачи

Метод проб и ошибок в математике 5 класса (в последних изданиях) часто фигурирует. Приведем пример.

Необходимо назвать, какие стороны могут быть у прямоугольника. При условии, что площадь (S) = 32 см, а периметр (P) = 24 см.

Решение данной задачи: предположим, что длина одной стороны 4. Значит и длина еще одной стороны такая же.

Получаем следующее уравнение:

24 – 4 – 4 = 16

16 делим на 2 = 8

8 см – это ширина.

Проверяем по формуле площади. S = A*B = 8*4 = 32 сантиметра. Как мы видим, решение верное. Так же можно вычислить и периметр. По формуле получается следующий расчет Р = 2* (А + В) = 2* (4 +

В математике метод проб и ошибок не всегда отлично подходит для поиска решений. Зачастую можно использовать более подходящие способы, при этом затрачивается меньше времени. Но для развития мышления данный метод имеется в арсенале каждого педагога.

Теория решения изобретательских задач

В ТРИЗ метод проб и ошибок считается одним из самых неэффективных. Когда человек попадает в необычную для него затруднительную ситуацию, то действия наугад, скорее всего, будут безрезультатными. Можно потратить много времени и в результате не добиться успеха. Теория решения изобретательских задач основана на уже известных закономерностях, и обычно используются другие методы познания. Часто ТРИЗ используют в воспитании детей, делая этот процесс интересным и увлекательным для ребенка.

Выводы

Рассмотрев данный метод, можно с уверенностью сказать, что он достаточно интересный. Несмотря на недостатки, он часто используется в решении творческих задач.

Однако не всегда он позволяет добиться нужного результата. Никогда исследователь не знает, когда стоит прекратить поиски или, может, стоит сделать еще пару усилий и гениальное изобретение появится на свет. Также непонятно, сколько времени будет затрачено.

Если вы решили использовать данный метод для решения какой-либо проблемы, то должны понимать, что ответ порой может находиться в совершенно неожиданной области. Но это позволяет взглянуть на поиск с разных точек зрения. Возможно, придется набросать несколько десятков вариаций, а может, и тысячи. Но лишь упорство и вера в успех приведут к нужному результату.

Иногда этот метод используют как дополнительный. Например, на начальном этапе для сужения поиска. Либо когда исследование было проведено многими способами и зашло в тупик. В этом случае творческая составляющая метода позволит найти компромиссное решение проблемы.

Метод проб и ошибок часто применяют в педагогической деятельности. Он позволяет детям на собственном опыте находить решения в различных жизненных ситуациях. Это учит их запоминать правильные типы поведения, которые приняты в обществе.

Художники используют данный способ для поиска вдохновения.

Метод стоит опробовать в обыденной жизни при решении проблем. Возможно, какие-то вещи предстанут вам по-другому.