Техническим противоречием в ТРИЗ

называется ситуация, когда попытка

улучшить одну характеристику технической

системы вызывает ухудшение другой.

Например, при увеличении прочности

конструкции космического корабля

увеличивается его вес, а повышение

точности измерительного прибора приводит

к усложнению его схемы.

Анализ больших массивов патентной

информации показал, что для устранения

примерно полутора тысяч наиболее часто

встречающихся технических противоречий

имеется 40 наиболее сильных приемов,

дающих эффективные решения.

|

1)Принцип объединения |

-

Соединить однородные или смежные

объекты. -

Объединить во времени однородные или

смежные операции. -

Один объект разместить внутри другого.

|

2)Принцип дробления |

-

Разделить объект на независимые части.

-

Выполнить объект разборным.

-

Увеличить степень дробления объекта.

|

3)Принцип динамичности |

-

Характеристики объекта (или внешней

среды) должны меняться, чтобы всегда

соответствовать изменяющимся условиям. -

Разделить объект на части, способные

изменяться и перемещаться относительно

друг друга. -

Если объект неподвижен, сделать его

подвижным.

|

4)Принцип «сделать заранее» |

-

Заранее выполнить требуемое действие

(полностью или хотя бы частично). -

Заранее расположить объекты так, чтобы

они могли сразу вступить в действие,

без подготовительных затрат.

|

5)Принцип посредника |

-

Использовать промежуточный объект,

передающий или переносящий действие. -

На время присоединить к объекту другой

(легкоудаляемый) объект.

|

6)Принцип «наоборот» |

-

Вместо действия, которое диктуется

условием задачи, выполнить обратное

(противоположное) действие. -

Сделать движущуюся часть объекта или

среды неподвижной, а неподвижную

движущейся. -

Повернуть объект «вверх ногами»,

вывернуть его.

|

7)Принцип «обратить вред в пользу» |

-

Использовать вредные факторы (в т.ч.

вредное воздействие среды) для получения

положительного эффекта. -

Устранить вредный фактор за счет

сложения с другими вредными факторами. -

Усилить вредный фактор до такой степени,

чтобы он перестал быть вредным.

|

8)Принцип копирования |

-

Вместо недоступного, сложного,

дорогостоящего, хрупкого объекта

использовать его упрощенные и дешевые

копии. -

Заменить объект его оптической копией

(изображением). Использовать при этом

изменение масштаба (увеличивать или

уменьшать копии). -

Если используются оптические копии,

перейти к копиям инфракрасным или

ультрафиолетовым.

|

9)Принцип согласования и рассогласования |

-

Согласовать новый объект (или действия)

с уже существующей системой (или

действиями). -

Согласовать или рассогласовать действие

с ожиданиями и стереотипами людей.

5.Метод проб и ошибок. Сущность метода и его оценка.

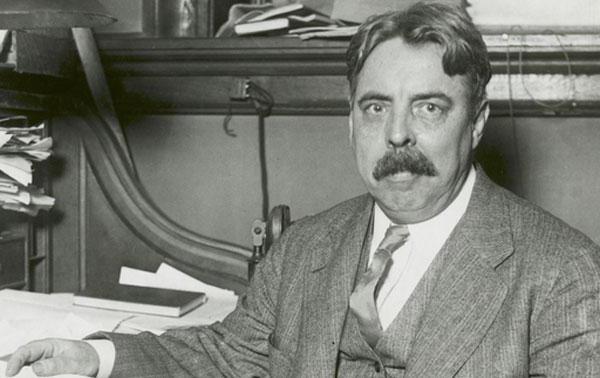

Метод проб и ошибок (в просторечии

также: метод тыка) — форма научения,

в 1898 г. описанная Э.

Торндайком как основанная

на закреплении случайно совершенных

двигательных и мыслительных актов,

за счет которых была решена значимая

для животного задача.

В следующих пробах время, которое

затрачивается животным на решение

аналогичных задач в аналогичных условиях,

постепенно, хотя и не линейно, уменьшается,

до тех пор, пока не приобретает форму

мгновенного решения. Последующий анализ

метода

проб и ошибок показал, что он не является

полностью хаотическим и нецелесообразным,

но интегрирует в себе прошлый опыт и

новые условия для решения

задачи.

Метод проб и ошибок является врождённым

методом мышления человека. Также этот

метод называют методом перебора

вариантов.

Достоинства метода:

-

Этому методу не надо учиться.

-

Методическая простота решения.

-

Удовлетворительно решаются простые

задачи (не более 10 проб и ошибок).

Недостатки метода:

-

Плохо решаются задачи средней сложности

(более 20—30 проб и ошибок) и практически

не решаются сложные задачи (более 1000

проб и ошибок). -

Нет приёмов решения.

-

Нет алгоритма мышления, мы не управляем

процессом думанья. Идет почти хаотичный

перебор вариантов. -

Неизвестно, когда будет решение и будет

ли вообще. -

Отсутствуют критерии оценки силы

решения, поэтому не ясно, когда прекращать

думать. А вдруг в следующее мгновение

придет гениальное решение? -

Требуются большие затраты времени и

волевых усилий при решении трудных

задач.

Считается, что для метода проб и ошибок

выполняется правило — «первое пришедшее

в голову решение — слабое». Объясняют

этот феномен тем, что человек старается

поскорее освободиться от неприятной

неопределённости и делает то, что пришло

в голову первым.

В ТРИЗ метод проб и ошибок рассматривается

как эталон неэффективности. Для оценки

какого-либо другого эвристического

метода его сравнивают с МПиО. Так как

МПиО — это метод перебора вариантов,

то можно количественно определить число

вариантов при использовании МПиО и

сравнить с ним какой-либо другой

эвристический метод. Такое математическое

исследование предполагает, что количество

необходимых вариантов обратно

пропорционально эффективности метода

и прямо пропорционально времени

нахождения решения при его использовании

В рамках ТРИЗ такая точка зрения служит

обоснованием неэффективности МПиО.

Однако с другой стороны выбор вариантов

не может быть полностью произвольным.

Он ограничен предыдущим опытом, инерцией

мышления, стереотипами.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

From Wikipedia, the free encyclopedia

Trial and error is a fundamental method of problem-solving[1] characterized by repeated, varied attempts which are continued until success,[2] or until the practicer stops trying.

According to W.H. Thorpe, the term was devised by C. Lloyd Morgan (1852–1936) after trying out similar phrases «trial and failure» and «trial and practice».[3] Under Morgan’s Canon, animal behaviour should be explained in the simplest possible way. Where behavior seems to imply higher mental processes, it might be explained by trial-and-error learning. An example is a skillful way in which his terrier Tony opened the garden gate, easily misunderstood as an insightful act by someone seeing the final behavior. Lloyd Morgan, however, had watched and recorded the series of approximations by which the dog had gradually learned the response, and could demonstrate that no insight was required to explain it.

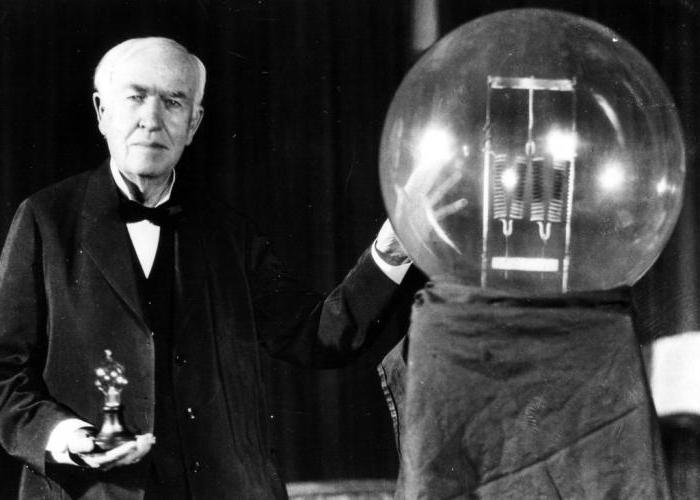

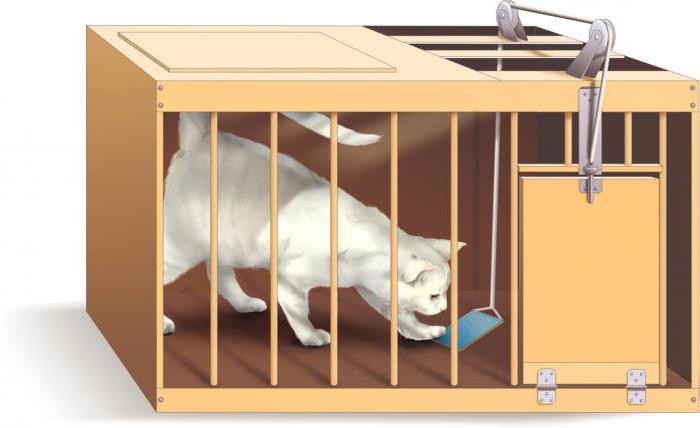

Edward Lee Thorndike was the initiator of the theory of trial and error learning based on the findings he showed how to manage a trial-and-error experiment in the laboratory. In his famous experiment, a cat was placed in a series of puzzle boxes in order to study the law of effect in learning.[4] He plotted to learn curves which recorded the timing for each trial. Thorndike’s key observation was that learning was promoted by positive results, which was later refined and extended by B. F. Skinner’s operant conditioning.

Trial and error is also a method of problem solving, repair, tuning, or obtaining knowledge. In the field of computer science, the method is called generate and test (Brute force). In elementary algebra, when solving equations, it is guess and check.

This approach can be seen as one of the two basic approaches to problem-solving, contrasted with an approach using insight and theory. However, there are intermediate methods which for example, use theory to guide the method, an approach known as guided empiricism.

This way of thinking has become a mainstay of Karl Popper’s critical rationalism.

Methodology[edit]

The trial and error approach is used most successfully with simple problems and in games, and it is often the last resort when no apparent rule applies. This does not mean that the approach is inherently careless, for an individual can be methodical in manipulating the variables in an attempt to sort through possibilities that could result in success. Nevertheless, this method is often used by people who have little knowledge in the problem area. The trial-and-error approach has been studied from its natural computational point of view [5]

Simplest applications[edit]

Ashby (1960, section 11/5) offers three simple strategies for dealing with the same basic exercise-problem, which have very different efficiencies. Suppose a collection of 1000 on/off switches have to be set to a particular combination by random-based testing, where each test is expected to take one second. [This is also discussed in Traill (1978–2006, section C1.2]. The strategies are:

- the perfectionist all-or-nothing method, with no attempt at holding partial successes. This would be expected to take more than 10^301 seconds, [i.e., 2^1000 seconds, or 3·5×(10^291) centuries]

- a serial-test of switches, holding on to the partial successes (assuming that these are manifest), which would take 500 seconds on average

- parallel-but-individual testing of all switches simultaneously, which would take only one second

Note the tacit assumption here that no intelligence or insight is brought to bear on the problem. However, the existence of different available strategies allows us to consider a separate («superior») domain of processing — a «meta-level» above the mechanics of switch handling — where the various available strategies can be randomly chosen. Once again this is «trial and error», but of a different type.

Hierarchies[edit]

Ashby’s book develops this «meta-level» idea, and extends it into a whole recursive sequence of levels, successively above each other in a systematic hierarchy. On this basis, he argues that human intelligence emerges from such organization: relying heavily on trial-and-error (at least initially at each new stage), but emerging with what we would call «intelligence» at the end of it all. Thus presumably the topmost level of the hierarchy (at any stage) will still depend on simple trial-and-error.

Traill (1978–2006) suggests that this Ashby-hierarchy probably coincides with Piaget’s well-known theory of developmental stages. [This work also discusses Ashby’s 1000-switch example; see §C1.2]. After all, it is part of Piagetian doctrine that children learn first by actively doing in a more-or-less random way, and then hopefully learn from the consequences — which all has a certain resemblance to Ashby’s random «trial-and-error».

Application[edit]

Traill (2008, espec. Table «S» on p.31) follows Jerne and Popper in seeing this strategy as probably underlying all knowledge-gathering systems — at least in their initial phase.

Four such systems are identified:

- Natural selection which «educates» the DNA of the species,

- The brain of the individual (just discussed);

- The «brain» of society-as-such (including the publicly held body of science); and

- The adaptive immune system.

Features[edit]

Trial and error has a number of features:

- solution-oriented: trial and error makes no attempt to discover why a solution works, merely that it is a solution.

- problem-specific: trial and error makes no attempt to generalize a solution to other problems.

- non-optimal: trial and error is generally an attempt to find a solution, not all solutions, and not the best solution.

- needs little knowledge: trials and error can proceed where there is little or no knowledge of the subject.

It is possible to use trial and error to find all solutions or the best solution, when a testably finite number of possible solutions exist. To find all solutions, one simply makes a note and continues, rather than ending the process, when a solution is found, until all solutions have been tried. To find the best solution, one finds all solutions by the method just described and then comparatively evaluates them based upon some predefined set of criteria, the existence of which is a condition for the possibility of finding a best solution. (Also, when only one solution can exist, as in assembling a jigsaw puzzle, then any solution found is the only solution and so is necessarily the best.)

Examples[edit]

Trial and error has traditionally been the main method of finding new drugs, such as antibiotics. Chemists simply try chemicals at random until they find one with the desired effect. In a more sophisticated version, chemists select a narrow range of chemicals it is thought may have some effect using a technique called structure–activity relationship. (The latter case can be alternatively considered as a changing of the problem rather than of the solution strategy: instead of «What chemical will work well as an antibiotic?» the problem in the sophisticated approach is «Which, if any, of the chemicals in this narrow range will work well as an antibiotic?») The method is used widely in many disciplines, such as polymer technology to find new polymer types or families.

Trial and error is also commonly seen in player responses to video games — when faced with an obstacle or boss, players often form a number of strategies to surpass the obstacle or defeat the boss, with each strategy being carried out before the player either succeeds or quits the game.

Sports teams also make use of trial and error to qualify for and/or progress through the playoffs and win the championship, attempting different strategies, plays, lineups and formations in hopes of defeating each and every opponent along the way to victory. This is especially crucial in playoff series in which multiple wins are required to advance, where a team that loses a game will have the opportunity to try new tactics to find a way to win, if they are not eliminated yet.

The scientific method can be regarded as containing an element of trial and error in its formulation and testing of hypotheses. Also compare genetic algorithms, simulated annealing and reinforcement learning – all varieties for search which apply the basic idea of trial and error.

Biological evolution can be considered as a form of trial and error.[6] Random mutations and sexual genetic variations can be viewed as trials and poor reproductive fitness, or lack of improved fitness, as the error. Thus after a long time ‘knowledge’ of well-adapted genomes accumulates simply by virtue of them being able to reproduce.

Bogosort, a conceptual sorting algorithm (that is extremely inefficient and impractical), can be viewed as a trial and error approach to sorting a list. However, typical simple examples of bogosort do not track which orders of the list have been tried and may try the same order any number of times, which violates one of the basic principles of trial and error. Trial and error is actually more efficient and practical than bogosort; unlike bogosort, it is guaranteed to halt in finite time on a finite list, and might even be a reasonable way to sort extremely short lists under some conditions.

Jumping spiders of the genus Portia use trial and error to find new tactics against unfamiliar prey or in unusual situations, and remember the new tactics.[7] Tests show that Portia fimbriata and Portia labiata can use trial and error in an artificial environment, where the spider’s objective is to cross a miniature lagoon that is too wide for a simple jump, and must either jump then swim or only swim.[8][9]

See also[edit]

- Ariadne’s thread (logic)

- Brute-force attack

- Brute-force search

- Dictionary attack

- Empiricism

- Genetic algorithm

- Learning curve

- Margin of error

- Regula falsi

References[edit]

- ^ Campbell, Donald T. (November 1960). «Blind variation and selective retention in creative thoughts as in other knowledge processes». Psychological Review. 67 (6): 380–400. doi:10.1037/h0040373. PMID 13690223.

- ^ Concise Oxford Dictionary p1489

- ^ Thorpe W.H. The origins and rise of ethology. Hutchinson, London & Praeger, New York. p26. ISBN 978-0-03-053251-1

- ^ Thorndike E.L. 1898. Animal intelligence: an experimental study of the association processes in animals. Psychological Monographs #8.

- ^ X. Bei, N. Chen, S. Zhang, On the Complexity of Trial and Error, STOC 2013

- ^ Wright, Serwall (1932). «The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding and selection in evolution» (PDF). Proceedings of the Sixth International Congress on Genetics. Volume 1. Number 6: 365. Retrieved 17 March 2014.

- ^ Harland, D.P. & Jackson, R.R. (2000). ««Eight-legged cats» and how they see — a review of recent research on jumping spiders (Araneae: Salticidae)» (PDF). Cimbebasia. 16: 231–240. Archived from the original (PDF) on 28 September 2006. Retrieved 5 May 2011.

- ^ Jackson, Robert R.; Fiona R. Cross; Chris M. Carter (2006). «Geographic Variation in a Spider’s Ability to Solve a Confinement Problem by Trial and Error». International Journal of Comparative Psychology. 19 (3): 282–296. doi:10.46867/IJCP.2006.19.03.06. Retrieved 8 June 2011.

- ^ Jackson, Robert R.; Chris M. Carter; Michael S. Tarsitano (2001). «Trial-and-error solving of a confinement problem by a jumping spider, Portia fimbriata«. Behaviour. Leiden: Koninklijke Brill. 138 (10): 1215–1234. doi:10.1163/15685390152822184. ISSN 0005-7959. JSTOR 4535886.

Further reading[edit]

- Ashby, W. R. (1960: Second Edition). Design for a Brain. Chapman & Hall: London.

- Traill, R.R. (1978–2006). Molecular explanation for intelligence…, Brunel University Thesis, HDL.handle.net

- Traill, R.R. (2008). Thinking by Molecule, Synapse, or both? — From Piaget’s Schema, to the Selecting/Editing of ncRNA. Ondwelle: Melbourne. Ondwelle.com — or French version Ondwelle.com.

- Zippelius, R. (1991). Die experimentierende Methode im Recht (Trial and error in Jurisprudence), Academy of Science, Mainz, ISBN 3-515-05901-6

АЗБУКА ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТИ»

с б о р н и к л у ч ш и х с к а з о к

ПАЛОЧКА — ВЫРУЧАЛОЧКА

Шёл Ёжик домой. По дороге нагнал его Заяц, и пошли они вместе. Вдвоём дорога вдвое короче. До дома далеко — идут, разговаривают. А поперёк дороги палка лежала. За разговором Заяц её не заметил — споткнулся, чуть было не упал.

— Ах ты!.. — рассердился Заяц. Наподдал палку ногой, и она далеко в сторону отлетела. А Ёжик поднял палку, закинул её себе на плечо и побежал догонять Зайца.

Увидел Заяц у Ежа палку, удивился:

— Зачем тебе палка? Что в ней толку?

— Эта палка не простая, — объяснил Ёжик. — Это палочка-выручалочка.

Заяц в ответ только фыркнул.

Пошли они дальше и дошли до ручья. Заяц одним прыжком перескочил через ручей и крикнул уже с другого берега:

— Эй, Колючая Голова, бросай свою палку, тебе с нею сюда не перебраться!

Ничего не ответил Ёжик, отступил немного назад, разбежался, воткнул на бегу палку в середину ручья, одним махом перелетел на другой берег и стал рядом с Зайцем, как ни в чём не бывало. Заяц от удивления даже рот разинул:

— Здорово ты, оказывается, прыгаешь!

— Я прыгать совсем не умею, — сказал Ёжик, — это палочка-выручалочка-через-всё-скакалочка мне помогла.

Пошли дальше. Прошли немного, и вышли к болоту. Заяц с кочки на кочку прыгает. Ёжик позади идёт, перед собой палкой дорогу проверяет.

— Эй, Колючая Голова, что ты там плетёшься еле-еле? Наверно, твоя палка…

Не успел Заяц договорить, как сорвался с кочки и провалился в трясину по самые уши. Вот-вот захлебнётся и утонет.

Перебрался Ёжик на кочку, поближе к Зайцу, и кричит:

— Хватайся за палку! Да покрепче!

Ухватился Заяц за палку. Ёжик изо всех сил дёрнул, вытянул своего друга из болота. Когда выбрались на сухое место, Заяц говорит Ежу:

— Спасибо тебе, Ёжик, спас ты меня.

-Что ты! Это палочка-выручалочка-из-беды-вытягалочка!

Пошли дальше и у самой опушки большого тёмного леса увидели на земле птенчика. Он выпал из гнезда и жалобно пищал, а родители кружились над ним, не зная, что делать.

— Помогите, помогите! — чирикали они.

Гнездо высоко — никак не достанешь. Ни Ёж, ни Заяц по деревьям лазать не умеют. А помочь надо.

Думал Ёжик, думал и придумал.

— Становись лицом к дереву! — скомандовал он Зайцу.

Заяц стал лицом к дереву. Ёжик посадил птенца на кончик своей палки, залез с ней Зайцу на плечи, поднял, как мог палку и достал почти до самого гнезда. Птенчик ещё раз пискнул и прыгнул прямо в гнездо.

Вот обрадовались его папа и мама! Вьются вокруг Зайца и Ежа, чирикают:

— Спасибо, спасибо, спасибо! А Заяц говорит Ежу:

— Молодец, Ёжик! Хорошо придумал!

— Что ты! Это всё палочка-выручалочка-наверх-поднималочка!

Вошли в лес. Чем дальше, тем лес гуще, темнее. Страшно Зайцу. А Ежик виду не подает: идет впереди, палкой ветки раздвигает. И вдруг из-за дерева прямо на них огромный Волк выскочил, загородил дорогу, зарычал:

— Стой!

Остановились Заяц с Ежом. Волк облизнулся, лязгнул зубами и сказал:

— Тебя, Еж, я не трону, ты колючий, вот тебя, Косой, целиком съем, с хвостом и ушами.

Задрожал Зайчик от страха, побелел весь, как в зимнюю пору, бежать не может: ноги к земле приросли. Закрыл глаза — сейчас его Волк съест. Только Ежик не растерялся: размахнулся своей палкой, и что есть силы огрел Волка по спине. Взвыл Волк от боли, подпрыгнул — и бежать!…

Так и убежал, ни разу не обернувшись.

— Спасибо тебе, Ежик, ты меня теперь и от Волка спас!

— Это палочка-выручалочка-по-врагу-ударялочка, — ответил Ежик.

Пошли дальше. Прошли лес, и вышли на дорогу. А дорога тяжелая, в гору идет. Ежик впереди топает, на палочку опирается, а бедный Заяц отстал, чуть не падает от усталости.

До дома совсем близко, а Заяц дальше идти не может.

— Ничего, — сказал Ежик, — держись за мою палочку.

Ухватился Заяц за палку, и потащил его Ежик в гору. И показалось Зайцу, будто идти легче стало.

— Смотри-ка, — говорит он Ежу, — твоя палочка-выручалочка и на этот раз мне помогла.

Так и привел Ежик Зайца к нему домой, а там давно его поджидала Зайчиха с зайчатами. Радуются встрече, а Заяц и говорит Ежу:

— Кабы не эта твоя волшебная палочка-выручалочка, не видать бы мне родного дома.

Усмехнулся Ежик и говорит:

— Бери от меня в подарок эту палочку, может быть, она тебе еще пригодится.

Заяц даже опешил:

— А как же сам ты без такой волшебной палочки-выручалочки останешься?

— Ничего, — ответил Ежик, — палку всегда найти можно, а вот выручалку, — он постучал себя по лбу, — а выручалка-то вот она где!

Тут все понял Заяц:

— Верно, ты сказал: важна не палка, а умная голова, да доброе сердце!

ОТ АВТОРА. МОИ ПОИСКИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТИ

Много лет назад моя мать готовила меня к школе. Она наставляла: «Ты старайся выполнять все, что говорит учительница. Тогда не придется получать плохие отметки и переделывать задания. Слушай внимательно и все, что говорит учительница, выполняй». Я очень не любил переделывать и старался быть исполнительным учеником.

На первом уроке учительница сказала: «Ребята, арифметики вы еще не знаете, а для решения задач очень важно развивать смекалку. Будете загадки отгадывать». И задает загадки одну за другой. Вот, например, такую: «Сидит девица, сама в темнице, коса на улице». Или: «Две матери, две дочери, да бабушка с внучкой, а всего трое — как же так?»

И тут я заметил странные вещи: одни загадки удается отгадать, а другие — нет. Одни ребята отгадывают, а другие — нет. И я не всегда могу отгадать! Как ни стараюсь.

А учительница поощряет: «Давайте, ребятки, думайте, проявляйте смекалку». И хвалит передовиков: «Вот Сережа, Вася, молодцы, смекалистые!»

Я пришел домой и с обидой говорю матери: «Как же так, я хочу отгадать, все делаю, но как мне смекалку проявить?» Мать подумала и сказала: «Ты представляй!» И стала мне на рисунках объяснять. И она, и я не знали тогда, что загадки придуманы совсем не для развития смекалки. У них другое, более важное назначение.

Тогда мне и в голову не могло придти, что все мы столкнулись с противоречием: если отгадываешь загадки, то развивается смекалка, сообразительность, но для того, чтобы ребенок отгадал, ему уже нужна смекалка. Или же его надо научить отгадывать при отсутствии смекалки. А этого умения — «научить смекалке» долго не было в то время ни у кого вокруг меня.

В ту пору мир представлялся мне очень непонятным, загадочным и странным. Умер Сталин, многие взрослые плакали, спрашивали: «Как будем жить дальше?» Потом неожиданно умер мой отец. Так бы я и жил под впечатлением странности и непонятности окружающего темного царства, но попалась книга «Изгнание шестикрылого серафима» Р. Бахтамова.

Автор описывал реальные изобретательские ситуации из жизни реальных людей. Я понял, что человек с помощью своего разума может решать сложные проблемы. Оказалось, что есть даже определенные правила, приемы, изучив которые можно стать более изобретательным. Появилась надежда, жизнь стала более понятной. Но научиться было все еще негде.

Прошло два десятка лет, я стал инженером и работал «на переднем крае науки». И только тогда познакомился с теорией решения изобретательских задач — ТРИЗ. А когда познакомился, понял, какая это сильная штука, — стал обучать других людей.

И вот теперь я бы хотел помочь другим детям и взрослым. Тем, кто даже не представляет, что человек может решать сложные проблемы «правильно», по правилам. Тем, кто не представляет или не верит, что изобретательности можно научиться самому и научить другого человека. Тем, кто не знаком с ТРИЗ или плохо представляет, что это за наука.

Сейчас уже появилось много книг по ТРИЗ, но их мало для детей младшего школьного возраста. Им трудно читать книги с задачами и примерами решения задач.

Есть взрослые, которым некогда читать серьезные книги с задачами. Может быть, они захотят прочитать книгу со сказками. Не любыми сказками, а говорящими…

Я собрал сказки, где проявляется такое качество как изобретательность — способность человека находить нестандартные решения, способность выходить из трудных ситуаций. Не случайно говорят, что «в сказках собрана мудрость народов».

Прочитайте простую сказку, а потом я объясню, что можно найти в этой книге, и чем она может быть вам полезна.

Вот что мне стало понятно из этой сказки.

Ежик и Заяц по дороге домой решают задачи. Не математические задачи, а жизненные. Задачи ведь бывают не только по математике или физике. Все мы, живущие на Земле, решаем жизненные задачи. И решаем их каждый день, иногда по нескольку задач в день. Решаем, даже не замечая, что мы это делаем.

И в каждой новой ситуации каждый герой решает возникшую задачу по-своему. Заяц — используя свои «выдающиеся способности», а Ежик использует палку — средство, помогающее ему не только свои задачи успешно решать, но и помогать Зайцу. У Ежика нет «выдающихся способностей»: быстро бегать, далеко прыгать, хорошо слышать.

У Ежика есть и своя выручалка — способность видеть полезные свойства окружающих вещей и использовать их для решения возникающих в дороге задач. Ведь не любую палку подобрал он. Если палка слишком длинная — ее неудобно нести и использовать. Если она слишком тяжелая — быстро устанешь ее нести. Если она слишком тонкая, то прогнется или сломается.

Все это показал художник В. Сутеев своей сказкой о Ежике и Зайце. Но я бы не увидел ничего особенного в такой простой сказке, если бы не учился ТРИЗ — технологии решения изобретательских задач. Ее создала группа инженеров во главе с Генрихом Сауловичем Альтшуллером. Он обнаружил, что у изобретателей нет средств решения сложных технических задач, и стал такие средства отыскивать. Ученики Генриха Сауловича пошли дальше и стали создавать средства решения других, не технических задач. ТРИЗ начала проникать в другие сферы человеческой жизни и деятельности.

Моя задача, как я ее понял, вот в чем.

Мне кажется важным показать читателям и сделать видимыми для них такие простые истины:

1. Жизнь каждого человека, семьи, организации, народа есть череда ситуаций. Одни из них простые или кажутся такими, другие сложные, требуют обдумывания, чтобы можно было пройти их без потерь.

2. В сложной ситуации можно выделить одну или несколько задач. Задача обычно не дается в явном виде человеку. Надо потрудиться, чтобы понять и сформулировать задачу точно.

3. Для решения задач человек использует способ и средства — то, что находится в голове и под руками и может помочь в решении данной задачи.

4. Способы и средства можно использовать готовые, уже существующие, либо создавать новые.

5. У каждого человека есть выбор: найти и использовать готовое средство, либо создать новое, никому не известное. И каждый решает эту задачу по-своему.

Я собрал сказки, где, как мне показалось, проявляется изобретательность, либо неизобретательность ее героев. Собрал и определенным образом расположил их. Но мне показалось недостаточным просто сделать сборник сказок. Я хочу, чтобы читатель научился ВИДЕТЬ. Прежде всего, видеть и отличать сложную ситуацию от простой. Затем, чтобы научился видеть и формулировать задачу героя в каждой ситуации, научился видеть и оценивать использованный героем способ и средства решения задачи.

После каждой сказки вы можете прочитать мои комментарии. Вначале идет описание последовательности ситуаций и действий героев в них. И вот почему мне кажется важным этот раздел.

Описание ситуации — краткое, полное и ясное изложение действий, необходимое для понимания. Описание — более простая картина, чем художественное описание событий. Это не имеющая лишних деталей модель, краткая и вместе с тем полная. Описание — основа для анализа ситуаций.

После описания идет анализ ситуации. Описание — это видимое, внешнее, то, что практически каждый может увидеть. А анализ — это выявление невидимого, того, что обнаруживается только разумом (рис.1).

Читайте Главу 1″

На главную

Глава 1. О тех, кто неумело решает свои проблемы…

Сложная ситуация может возникнуть у человека в любое время в любом месте. И ему нужно быть готовым к ее решению. Вот несколько сказок о людях, оказавшихся не вполне готовыми к решению задач в таких ситуациях.

Первая сказка о бедной старушке и знатном дворянине. Слишком длинное имя и отсутствие изобретательности помешали ему получить ночлег в непогоду.

Вторая сказка «Волшебный котел» о крестьянине, которого посетила удача, — он нашел волшебный котел, но не смог удержать подарок судьбы в своих руках.

Третья сказка о Скряге, продававшем великолепные груши, и оставшемся и без груш и без денег.

В сказке «Платок нищего» вы познакомитесь с волшебным средством, чудесным образом помогающем героине избавиться от злых хозяев.

И только в сказке «Хуан Сяо» появляется девушка, умело решающая проблемы, встающие перед ней и ее мужем.

Каждый из многих героев этих сказок встретился с относительно простой задачей и не смог ее решить. Познакомьтесь с ними, может быть и у них можно чему-то научиться.

КТО ТАМ СТУЧИТ?

Было так: на краю леса, у самой дороги, стояла убогая хижина, сложенная из дикого камня. В этой маленькой хижине жила одинокая женщина. Она была очень стара и очень бедна. И для того чтобы прокормиться, собирала хворост, вязала его в вязанки и продавала людям, которые жили далеко от леса.

Не было у неё ни детей, ни внуков, — не было никого, кто мог бы защитить старушку. А лес-то велик — мало ли что может случиться, мало ли кто придёт среди тёмной ночи! Поэтому уже с вечера, пораньше, запирала она крепко-накрепко и дверь, и окошки.

Однажды ночью разразилась гроза. Старый домишко дрожал от раскатов грома. Проливной дождь барабанил по ветхой кровле. А старушка грелась у очага, прислушиваясь к шуму непогоды.

Вдруг слышит: кто-то стучится в дверь! Женщина вздрогнула: «Кому быть в такую пору?» Тем временем опять постучали, да так сильно, что у старушки затряслись от страха колени. Она подбежала к двери и спросила:

— Кто стучит?

Из-за двери раздался громкий мужской голос:

— Отопри! Я устал, продрог и промок до рубашки!

— Но кто вы такой?

— Хосе! — назвал своё имя путник.

Но старушка была глуховата и за шумом непогоды не могла расслышать, что ответили ей из-за двери. Старушка переспросила:

— Как вас зовут?

Тогда путник, решив, что хотят услышать его полное имя, крикнул как можно громче:

— Хосе Мария Андрес Флорес Фернандес де ла Фронтера!

Конечно, и вы, друзья, удивились бы, услышав такое длинное имя! Но в Испании нередко дают человеку не одно, а три имени, причём даже у мужчины второе имя может быть женским. А знатные господа к трём именам прибавляют ещё две фамилии: фамилию матери и фамилию отца. Путник же был знатным дворянином и к этим двум фамилиям прибавил ещё название своего родового замка. Правда, так называют себя только горожане, старушка же, живя постоянно в лесу, уже давно таких длинных имён не слыхала.

Итак, путник крикнул:

— Хосе! Мария! Андрес! Флорес! Фернандес! Де ла Фронтера!

Услышав сразу столько имён, старуха насмерть перепугалась. А тут ещё грянул гром, и ей показалось, что целый полк ломится в двери её убогой хижины.

Она закричала в ответ:

— Э, нет! Моя хижина слишком мала, чтобы впустить столько народу! У меня только два стула. Посажу Хосе и Марию, а куда же сядет Андрес? Посажу Андреса и Хосе — будет в обиде де ла Фронтера. А Фернандес и Флорес, наверное, драчуны и забияки — затеют в хижине потасовку. Куда я денусь, старуха? А ну, ступайте своей дорогой!

И сколько ни стучал путник, не открыла дверей. Пришлось знатному дворянину всю ночь плестись под дождём по грязной дороге.

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

Ситуация выглядит элементарной: путник постучал, хозяйка не открыла. Однако не все так уж просто. Не случайно она его не поняла, не случайно он не смог с ней объясниться. Может быть причина в том, что им не хватило изобретательности? Каждый из них решал свою задачу — и не решил. Какую задачу надо было решить путнику, и как он ее решал? Какую задачу надо было решить хозяйке — и почему она ее не решила?

АНАЛИЗ

Вот они стоят по разные стороны двери — путник и хозяйка. Какие задачи они должны решить? Какие трудности должны преодолеть? Как они будут это делать?

Путнику нужно получить приют в этом доме. А хозяйке надо понять: кто там стучится, для того, чтобы принять решение — впустить или прогнать.

Она, скорее всего, не прочь впустить путника: новости сообщит, щедро оплатит ночлег, если богатый. Но ей мешают глухота и отсутствие простого технического средства — глазка в двери. Вот и пришлось принимать решение на основе недостоверных данных.

А он — тоже хорош! Знает ведь, что, прежде всего, надо завоевать доверие хозяйки, но начинает с команды: «Отопри!» А потом начал козырять всеми своими именами. Рассказывают, что в те времена, многие дворяне в Европе гордились количеством своих имен. Чем больше имен — тем больше чести такому дворянину. Видимо и этот незадачливый герой был из таких дворян.

Итак, жизненная задача, решаемая гостем, — получить приют в доме. Для этого надо решить другую задачу: завоевать доверие хозяйки. Есть типовые приемы, помогающие это сделать. Один из них — описать свое состояние. И путник использует его. Но хозяйке нужно понять — КТО СТУЧИТ? Ей нужно получить из-за закрытой двери понятный образ путника. Вот в чем изобретательская задача путника: передать свой образ (кто, откуда, почему здесь оказался) за закрытую дверь глуховатой хозяйке.

Уважаемый Хосе передал совсем другой образ — и не решил задачу. Не хватило изобретательности. А как бы вы, уважаемый читатель, стали решать ее?

ХАРАКТЕРИСТИКА СКАЗКИ

Можно сказать, что эта сказка о том, как отсутствие изобретательности, опора на привычки и шаблоны, на недостоверные данные мешают людям решать жизненные задачи, помогать друг другу.

Сказка наглядно демонстрирует влияние внутренних стереотипов на действия людей и их взаимодействие между собой.

ВОЛШЕБНЫЙ КОТЕЛ

В первый месяц весны выехал один крестьянин в поле пахать. Пахал он, пахал, да зацепился за что-то сошником, — сошник и сломался.

— Вот беда! — воскликнул крестьянин. — Не было здесь никогда ни камней, ни корневищ, ни пней. Почему сошник сломался?

Стал он на том месте копать землю и выкопал огромный глиняный котел. Хотел крестьянин со злости разбить этот котел, да одумался: «Пригодится в хозяйстве, буду в нем дождевую воду хранить».

Приволок он домой свою находку, взял нож и начал счищать с котла землю. И уж почти совсем закончил свою работу, да зазевался и уронил нож в котел. Вытащил он нож, — что за диво?! На дне котла снова лежит такой же нож. Вытащил из котла второй нож, а там — третий.

Смекнул крестьянин, что котел-то не простой, а волшебный, и бросил в него медную монету. И как только вынул он эту монету из котла, — там новая появилась, вынул новую — еще одна поблескивает.

Весь день и всю ночь таскал крестьянин из котла монеты. А утром свалился без сил и заснул.

Были у крестьянина этого дети. А дети ведь ничего не умеют скрывать. Что же тут удивительного, что уже в полдень вся деревня знала о замечательной находке?

После обеда к крестьянину пришел сосед и сказал:

— Твое поле граничит с моим. Значит, и котел этот общий. Ведь ты его выкопал как раз на участке между твоим и моим полем?

Заспорил крестьянин, а доказать своего не может. Свидетелей-то ведь нет. Пришлось идти к судье.

Рассказал крестьянин судье, как было дело, и что за чудесный котел откопал он на своем поле.

— Точно ли котел этот волшебный? — спрашивает строго судья.

Тут все, кто был в комнате судьи, закричали в один голос:

— Волшебный! Волшебный!

Подумал-подумал судья, распорядился:

— А ну-ка, принесите сюда вашу находку. Хочу проверить, не обманщики ли вы.

Вскоре котел стоял перед судьей. Бросил судья в котел золотую монету, вынул ее, а на дне — новая лежит.

— Да, — сказал судья. — Котел, и верно, необыкновенный. Нелегко мне будет рассудить вас справедливо, да уж и постараюсь. И судья погрузился в глубокое раздумье. Думал час, другой, третий, потом тяжело вздохнул и спросил крестьянина:

— Это ты нашел котел?

— Я, господин судья.

— Скажи же, добрый человек: если я присужу котел, твоему соседу, как ты назовешь мой приговор?

— Несправедливым, господин судья, — ответил крестьянин. Тогда судья опять тяжело вздохнул и спросил соседа:

— А теперь скажи ты, добрый человек. Если я присужу котел не тебе, как ты назовешь мой приговор?

— Несправедливым, господин судья, — ответил сосед.

— Вот видите, — сказал судья, — как трудно судить по совести. Ваше счастье, что вы попали к такому мудрому и справедливому судье, как я. Чтобы никого из вас не обидеть несправедливым приговором, решил я котел оставить у себя. Идите по домам и впредь не ссорьтесь.

Не осмелились крестьяне спорить с судьей. Побрели они грустные домой, ругая жадного судью. А судья, как только остался одни, сразу бросился закрывать двери, чтобы никто ему не помешал вытаскивать из котла деньги.

И не заметил он, что в комнату через окно влетел пчелиный рой.

Покружились пчелы по комнате и уселись отдохнуть в котел. И только судья опустил в котел голову, как с воплем отскочил назад. Пчелы облепили его лицо и без пощады вонзали свои острые жала в глаза, нос, щеки и уши несправедливого судьи.

Мошенник громко кричал, отмахивался от пчел руками, — ничего не помогало. Со дна котла непрерывно вылетали все новые и новы рои пчел. И все они с жужжаньем бросались на судью, заползали ему за шиворот, в волосы и даже ухитрились ужалить в пятку.

Теперь судью не смог бы узнать и родной отец. Лицо его распухло, покрылось волдырями и стало походить на репу, а уши — на огромные раковины.

Глаза судьи ничего не видели. С громким криком распухший судья метался по комнате. Он хотел найти дверь, чтобы выбежать на улицу, Но вместо дверей мошенник с размаху наткнулся на глиняный котел и вдребезги разбил его. И сразу, как только котел разбился, все пчелы вылетели в окно.

Очнулся судья лишь на другой день. Около его постели сидели в больших черных очках важные доктора. Они лечили судью от пчелиных укусов почти целый год. Пришлось судье отдать почтенным докторам за лечение все свои деньги. Но вылечить его не смогли: какая-то пчела так ужалила судью в левый глаз, что он окривел на всю жизнь.

Вот как был наказан нечестный судья!

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

Пытливого крестьянина посетила удача — нашел волшебный котел. Совершенно случайно он обнаружил его уникальное свойство. Обнаружил, а в секрете удержать не сумел.

Не сумел он решить и проблему дележа добычи, поставленную соседом. Пришлось обратиться к судье.

Хитрый, но не изобретательный судья решил проблему в свою пользу. Необъяснимо, случайно появившиеся пчелы наказали мошенника. Дальнейшая судьба волшебного средства неизвестна.

АНАЛИЗ

У крестьянина хватило ума сообразить, что доставшийся ему котел волшебный. Но продумать возможные развитие событий, спрогнозировать будущее ему было некогда — всю ночь таскал из котла монеты.

Результатом непредусмотрительности счастливчика стала возникшая проблема — дети разболтали, сосед потребовал поделиться добычей по справедливости. И у обоих не хватило ума найти нестандартный способ решения проблемы. Обратились к судье.

Это привело к новой трудности — судья решил спор в свою пользу и котел был утрачен. Судья тоже хорош, более мудрого решения не нашел и был наказан, как говорят, провидением.

Появление пчел совершенно никак не связано с предыдущими событиями. И даже не может быть отнесено к волшебным явлениям. Просто появились разумные пчелы, появились ниоткуда, так же как и котел. И уселись не куда-нибудь, а именно в котел. Они ведь не знали, что котел волшебный и умножает содержимое. Вот и наказали жадного судью нечаянно, не со зла.

ХАРАКТЕРИСТИКА СКАЗКИ

Герои сказки — обычный нормальный крестьянин, обычный сосед, судья с «нормальным» умом. Они показывают читателю примеры неразумных действий.

Соединение в одном сюжете двух героев: простоватого крестьянина и хитроватого судьи помогает понять закон жизни: не умеешь владеть чудесным подарком судьбы — он уйдет к другому более жадному или более сообразительному.

СКРЯГА

В одной деревне жил богатый крестьянин. Это был такой скупой и жадный человек, что о нем и вспоминать противно. Каждую неделю скряга появлялся на базаре, толкая перед собой большую тачку, наполненную фруктами. У него был огромный сад, и фрукты его славились на всю провинцию.

Однажды скупой привез на базар целую тачку груш. Груши были отличные: без единого пятнышка, без помятины, ни одной перезревшей, ни одной зеленой.

Посмотрел крестьянин на соседние тачки и сказал себе:

— Мои груши лучше всех. Сегодня я продам товар по хорошей цене. Дешевле десяти чохов за груши не уступлю.

И только он произнес эти слова, как увидел перед собой старого нищего. Бедняк шел, должно быть, издалека. Исхудавшее тело его было прикрыто лохмотьями, он тяжело дышал и опирался на тяжелый заступ. Старик подошел к садоводу и протянул за подаянием руку.

Но жадный торговец напевал своим противным голосом какую-то песенку и сделал вид, что не замечает нищего.

— Щедрый господин, вы не обеднеете, если дадите бедному человеку одну грушу, — сказал старик.

Просил-то он хорошо, да не у того человека! Жадный садовод за всю свою жизнь никому не дал даром и сморщенной вишни. Даже жена и дети его не знали, каков вкус яблок и груш. Посудите сами, мог ли такой человек дать без денег какому-то нищему прекрасную грушу.

Долго выпрашивал странник подаяние, но сердце скупого не смягчилось.

— Ступай клянчить у других! — закричал он сердито. — Что ты ко мне привязался, точно пчела к цветку! Но нищий не уходил.

И тогда торговец стал громко браниться:

— Послушай ты, сын лягушки! Поди прочь и не пугай моих покупателей.

Нищий сказал:

— Господин! В вашей тачке много сотен груш. Я же прошу только одну. Стоит ли сердиться из-за такого пустяка?

— Из-за пустяка? — завопил скряга. — Да я за каждую грушу получу деньги!

Он так кричал, что на шум прибежал народ со всего базара. И вот один из прибежавших зевак сказал торговцу:

— Дайте ему самую плохую грушу, и он уйдет.

— У меня нет плохих груш, — важно ответил скупой. — Кто желает есть груши из моего сада, тот должен платить деньги. Даром от меня никто ничего не получит.

— Хорошо, — сказал зевака. — Вот вам деньги. Дайте бедному старику самую лучшую грушу.

Торговец протянул нищему самую большую грушу. Бедняк поклонился человеку, купившему для него желанный плод, и сказал, обращаясь к толпе:

— Господа! У меня есть несколько сот отличных груш. Прошу вас всех отведать их без стеснения.

Все были удивлены такими словами.

— Зачем же ты клянчил одну жалкую грушу, если у тебя самого их несколько сотен?

— Сейчас вы поймете, зачем мне нужна была эта груша, — ответил нищий. И, быстро съев грушу, он собрал аккуратно ее семена.

Потом он выкопал заступом глубокую ямку, бросил в нее семена и забросал ямку землей. Из ближнего ручейка бедняк зачерпнул кружку воды и полил семена.

Толпа таращила на нищего глаза и с нетерпением ждала, что будет дальше. Один только скряга по-прежнему злился, потому что все следили за стариком, и никто не соблазнялся прекрасными грушами на его тачке.

И вдруг в толпе раздались удивленные возгласы: из земли показался маленький росток. Через одну минуту росток превратился в большое грушевое дерево, через две — дерево зацвело, через три минуты — покрылось сочными крупными плодами.

Тогда странник начал срывать груши и раздавать их толпе. Груши оказались такими сладкими и нежными, что каждый, отведавший одну, тянулся за другой. Скряга, который никогда не позволял себе съесть из собственного сада даже гнилой груши, с жадностью набросился на плоды старика. Вскоре на дереве не осталось ни одной груши, и народ стал расходиться, каждый занялся своими делами. Скряга и нищий остались с глазу на глаз.

Торговец стоял, как зачарованный, и ждал, что будет делать старик дальше.

А дальше было вот что. Странник снова взялся за свой тяжелый заступ и стал ударять им по дереву. И с каждым ударом дерево становилось все меньше и меньше. Вот оно превратилось в тоненькое деревцо, деревцо стало крошечным росточком, а вот исчез и росточек. И на месте, где недавно стояло покрытое плодами дерево, осталась только маленькая лунка.

Когда продавец груш пришел в себя от изумления, странника уже не было. Он скрылся за ближайшим поворотом.

Долго еще стоял скряга, не двигаясь с места. Он все подсчитывал, сколько мог бы выручить попрошайка за свои груши, если бы он их продавал, а не раздавал даром. Но вот скряга подошел к своей тачке, взглянул на нее и в отчаянии схватился за голову: в тачке не оказалось ни одной груши.

Тут только скряга догадался, что странник был чародеем и перенес груши с тачки на свое волшебное дерево. Не помня себя от ярости, скряга бросился в погоню. Он бежал, грузно ударяя ногами о землю, точно земля была чем-то виновата в его неудачах. Много улиц и переулков обежал торговец. Но нищего нигде не было.

Только к закату солнца вернулся на базар продавец груш. И здесь его ожидала еще одна неприятность. Пока он гонялся за нищим, какие-то воры похитили его тачку.

Вернулся скряга домой без груш, без тачки, без денег. Так ему, жадному, и надо!

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

Скряга решал коммерческую задачу — продать отличные груши. И пожадничал, пожалел страннику одну грушу. А тот был волшебником и наказал скрягу — сотворил волшебное грушевое дерево и стал угощать всех, в том числе и скрягу даровыми грушами. В результате скряга оказался и без груш, и даже без тачки. Чему же может научить такая сказка?

АНАЛИЗ

При появлении нищего у скряги возникает проблема. Ее можно сформулировать в виде противоречия: надо дать грушу, чтобы отвязался, но нельзя! Нельзя переступить через свой характер. Дать отличную грушу жадность не позволяет, а плохих груш он не припас. Не использовал прием заранее выполненного действия, как будто не знал, что на рынке полно нищих, и они будут просить у него подаяния.

После того, как он получил грушу, нищий начинает творить чудеса: на глазах собравшихся посадил дерево и собрал урожай замечательных груш. Здесь используется прием «копирование» (повторяется процесс выращивания) и прием «проскок»: трудные и долгие операции выполняются быстро. Но зачем это нужно? Что хотел сказать волшебник копированием процесса выращивания груш, какое противоречие хотел разрешить, — непонятно.

Слишком поздно скряга сообразил, что изумительно вкусные груши волшебника — это его груши!

Но результат действий волшебника остается неясным. Скряга, скорее всего, остался скрягой, вряд ли этот случай изменил его, добавил доброты в его сердце. Вероятнее всего он еще больше ожесточился. Возникает вопрос — а в чем смысл сказки? Чему она учит нас?

ХАРАКТЕРИСТИКА СКАЗКИ

Сказка поучительная с точки зрения обычной морали- не будь жадным!

С точки зрения изобретателя она слабая: показаны используемые приемы, но смысл их применения непонятен. Задача «наказать скрягу» решена, но не самым лучшим образом. Наказание скряги путем лишения груш и барыша трудно признать благородной задачей. А для ее решения волшебник с блеском при всем честном народе использует свои средства. Подумайте, как именно мог бы волшебник наказать скрягу, не наказывая его? Как мог бы изменить его характер?

Неизобретательный скряга, изобретательный волшебник, использующий свои средства неэффективно — могут ли они научить чему-либо?

Сказка приведена для демонстрации типично волшебных сказок.

Согласны ли вы с моим мнением о сказке?

ПЛАТОК НИЩЕГО

Много-много лет назад жил в Китае один богач. Давно уже известно, что все богачи — жадные и злые, но этот богач был самый жадный и самый злой во всем Китае. Жена его была такая же жадная и злая.

И вот эти люди купили себе рабыню. Они искали, конечно, самую дешевую рабыню, а самой дешевой оказалась самая некрасивая девушка. Злые богачи прозвали свою служанку обезьяной.

В доме то и дело слышалось:

— Обезьяна, убери!

— Обезьяна, принеси!

— Обезьяна, сбегай!

— Обезьяна, подай!

А если девушка оказывалась недостаточно проворной, хозяева били ее палками и морили голодом.

Однажды, когда богачи ушли в гости, к дому их подошел бедняк. Он воздел к небу руки и простонал:

— Я умираю от голода. Спасите меня!

Служанка услышала стон и впустила нищего в дом. У нее давно уже был собран маленький мешочек риса. Она протянула мешочек бедняку и сказала:

— Я собирала этот рис по зернышкам в соломе, которой топлю печь. Но если хозяин узнает, что подала тебе милостыню, он изобьет нас обоих.

Нищий быстро спрятал рис в суму и, прощаясь с доброй рабыней, протянул ей небольшой розовый платок.

— Обтирай этим платком на рассвете свое лицо, — сказал он, кланяясь девушке.

В это время вернулись из гостей богачи. Увидев нищего, хозяин стал кричать на служанку.

— Как смеешь ты приваживать к нашему дому попрошаек, грязная обезьяна! Я изобью и тебя и этого оборванца!

И богач обернулся, чтобы схватить бедняка, но нищий куда-то исчез. Никто не заметил, когда он успел убежать. Еще сильнее озлился богатый скряга. Он схватил плеть, которой наказывал своих цепных псов, и стал стегать рабыню. Напрасно умоляла девушка о пощаде. Богач безжалостно ее избил. Только на рассвете пришла в себя несчастная девушка. Она вспомнила про платок, что дал ей бедняк, и обтерла им лицо.

Три дня подряд обтирала рабыня розовым платком свое некрасивое лицо. На четвертый день она подошла к зеркалу, взглянула и вскрикнула: из зеркала на нее смотрела настоящая красавица. Розовый платок бедняка свершил чудо: уродливая девушка превратилась в необыкновенную красавицу.

Когда хозяин и его жена увидели свою рабыню, они долго не могли прийти в себя от злобы и зависти.

— Открой нам свой секрет, и ты получишь свободу, — сказал хитрый богач.

Ах, как забилось сердце рабыни! За свободу она готова была отдать все. Что может быть желаннее свободы! И она покорно протянула своим мучителям розовый платок, рассказав, как надо им пользоваться.

Этого только и хотели богачи. Они отослали рабыню на кухню, а чтобы она не убежала, спустили с цепи свирепых псов.

На рассвете богач и его жена обтерли свои лица розовым платком и крепко заснули. Они открыли глаза, когда солнце стояло уже высоко, и, взглянув друг на друга, с ревом бросились к зеркалу. В зеркале отразились две уродливые волосатые обезьяны.

— Нас обманула рабыня! — завопил богач, — я разорву ее на части! Я брошу ее на растерзание псам!

И обе обезьяны понеслись на кухню. Но как только собаки увидели обезьян, они с громким лаем и рычаньем накинулись на них. В страхе обезьяны выпрыгнули в окно и перескочили через забор своего дома. Тогда все собаки, что бегали по улице, с лаем погнались за этими обезьянами. Богачи в ужасе неслись вперед, ничего перед собой не видя. Уже давно замолк собачий лай, а они все бежали и бежали, спасаясь от страшной смерти.

Когда, наконец, обезьяны пришли в себя, — они оказались в дремучем лесу, среди стаи других обезьян. Здесь им и пришлось остаться до конца своих дней.

Вы, конечно, спросите, — что же случилось с рабыней?

Все обошлось как нельзя лучше. Девушка вышла замуж за доброго трудолюбивого крестьянина и счастливо жила с ним до глубокой старости.

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

Владельцы купили работницу и плохо с ней обращались, заложив тем самым мину под собственное благополучие. Работница проявила свою доброту и была вознаграждена прохожим волшебником. А злые хозяева наказали сами себя. Средством для награждения и наказания стал платок с чудесными свойствами, подаренный волшебником.

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

Вот это настоящая волшебная сказка! В ней целых три чуда. Первое чудо — некрасивую и обижаемую хозяевами девушку находит волшебник. Второе чудо — у этого волшебника есть средство, необходимое именно этой девушке, волшебный платок, превращающий ее в красавицу, то есть исполняющий вероятно ее самое сильное желание.

И третье чудо — платок обладает двойным действием и способен не только награждать, но и наказывать, превратив злых хозяев девушки в обезьян.

Интересно необычное сочетание действия и антидействия в одном средстве. Известные нам сказочные средства таким сочетанием не обладают. Можно сказать, что они обладают только одной функцией: сапоги-скороходы быстро переносят человека, шапка-невидимка скрывает его, гусли-самогуды заставляют других плясать без остановки и так далее. Платок же выполняет две функции: награждает и наказывает.

Другое интересное свойство платка — он действует сам, принимая решение в зависимости от свойств человека, который его использует, обтирая лицо. Можно сказать, что платок запрограммирован волшебником.

ХАРАКТЕРИСТИКА СКАЗКИ

Сюжет сказки слабоват. Девушка страдала, а волшебник решил ее проблемы с помощью волшебного средства. Поскольку вклад самой героини незначителен, трудно отнести эту сказку к поучительным произведениям. Привлекательность сказке придает волшебное средство — платок с уникальными свойствами, награждающий и наказывающий владельца, в зависимости от его качеств.

Можно предложить прием сочинения сказок, отталкиваясь от бытовых предметов: задается предмет, который сам преобразует владельца, в зависимости от его свойств. А затем сочиняется сюжет, где используется такое волшебное средство.

ХУАН СЯО

Слушай, это было однажды. В небольшой деревушке жил бедный молодой крестьянин. Звали его Хуан Сяо. Хуан Сяо трудился на своем клочке земли с утра до вечера, но спать ложился все равно голодным.

Никак не мог заработать Хуан Сяо горсточку риса на ужин. Чтобы не умереть с голоду, пошел молодой крестьянин к местному лавочнику и стал на него батрачить. Вставал теперь Хуан Сяо с зарей, работал до поздней ночи, а спать ложился по-прежнему голодным.

Однажды, когда Хуан Сяо кормил хозяйских кур, из-за туч, точно камень, упал ястреб, схватил самую жирную наседку и полетел с ней. Наседка была тяжелая, и ястреб летел медленно и совсем низко. Хуан Сяо погнался за вором. Еще бы! Батрак хорошо знал, что лавочник изобьет его за пропажу наседки.

Долго гнался бедняга за хищником. Уже и деревня осталась далеко позади, и солнце пошло на закат, а Хуан Сяо все бежал да бежал за ястребом. И вот, когда ястреб пролетал над чьим-то садом, в воздухе вдруг просвистела стрела, и ястреб, не выпуская из когтей добычу, свалился за ограду сада. Хуан Сяо перескочил ограду и поспешил к ястребу. Около мертвой птицы стояла девушка. В одной руке девушка держала лук, в другой — прекрасную хризантему. Услышав шаги, она повернулась к Хуан Сяо и посмотрела на него глазами глубокими, точно вечернее небо. Молча стоял перед красавицей молодой батрак. Ему не верилось, что все это происходит наяву. Наконец, Хуан Сяо услышал нежный голос:

— Как тебя зовут, юноша?

— Меня зовут Хуан Сяо. А тебя?

— Юань Мэй.

И тут, неизвестно откуда, Хуан Сяо набрался вдруг такой храбрости, что взял девушку за руку и твердо сказал:

— Я полюбил тебя и не смогу жить, не видя твоих глаз, глубоких, как вечернее небо. Будь моей женой.

— И я полюбила тебя, Хуан Сяо. Я согласна стать твоей женой. Присылай к моему отцу почтенного свата.

Радостный вернулся домой Хуан Сяо и стал просить хозяина быть его сватом.

— Что ж, я согласен, — сказал лавочник. — Только за это ты должен работать на меня даром все лето и осень.

Согласился Хуан Сяо на такие условия, и хозяин пошел к отцу Юань Мэй. С почетом принял отец Юань Мэй богатого лавочника.

— Сколько у жениха денег? — спросил он свата.

— У него нет и связки чохов, — ответил лавочник.

— А сколько у жениха земли?

— У него нет и одного чи.

— Мне такого зятя не надо, сказал старик. — Если хочет получить в жены мою дочь, пусть пришлет мне свадебный подарок: десять золотых кирпичей, три золотых нитки и большую жемчужину.

Передал лавочник своему батраку жестокий ответ отца Юань Мэй, засмеялся над чужим горем и пошел в дом.

А Хуан Сяо, едва показалось утром солнце, тронулся в далекий путь. Он отправился просить помощи у Старого Мудреца, что жил на краю земли. Хуан Сяо шел день, другой, третий, на четвертый подошел к большому городу, вокруг которого жители возводили высокую стену. Они спросили у путника, куда он идет, и Хуан Сяо ответил:

— Я иду к Старому Мудрецу за советом.

Взмолились жители города:

— Спроси Старого Мудреца, почему мы не можем достроить своей стены. Каждый раз она обваливается на западном углу. Хуан Сяо пообещал исполнить их просьбу и пошел дальше.

На пути его лежало большое селение. На окраине селения Хуан Сяо увидел почтенного старика. Он сидел на пороге, и слезы текли по его морщинистым щекам.

Хуан Сяо остановился около старика и спросил:

— О чем вы плачете? Не могу ли я вам помочь?

— Как мне не плакать? Моей ненаглядной дочери исполнилось сегодня четырнадцать лет, но она немая и не может выговорить ни одного слова. Никто не в состоянии ее вылечить.

— Хорошо, — сказал Хуан Сяо. — Я спрошу у Старого Мудреца, как вылечить вашу несчастную дочь.

И он отправился дальше. Труден и опасен был путь батрака. Хуан Сяо переплывал бурные реки, взбирался на отвесные скалы, пересекал безводные пустыни, пробирался сквозь чащу. Наконец, он подошел к берегу океана. И хотя Хуан Сяо был прекрасный пловец, но переплыть океан человек не может. Пока Хуан Сяо раздумывал, как перебраться ему через океан, за которым живет Старый Мудрец, к нему подплыла большая черная черепаха.

— Я перевезу тебя через океан, — сказала она. — Только ты спроси у Старого Мудреца, что я должна сделать, чтобы опуститься на дно океана. Много сотен лет плаваю я в океане и хочу теперь отдохнуть на мягком илистом дне.

Хуан Сяо пообещал черепахе выполнить ее просьбу, и черепаха повезла его по волнам океана. Он плыл всю ночь и на заре достиг другого берега. Здесь жил Старый Мудрец. Смело вошел Хуан Сяо в ворота его жилища.

— Что привело тебя ко мне? — спросил Мудрец.

— Я шел, чтобы задать тебе только один вопрос. Но по дороге меня попросили задать тебе еще три вопроса. Позволь же задать тебе четыре вопроса.

— Никогда и никому не отвечал я больше чем на три вопроса. И тебе я отвечу тоже на три вопроса, — сказал Мудрец.

Ах, как расстроился Хуан Сяо! Ему же надо было получить четыре совета, а не три.

Хуан Сяо не знал, что ему делать. Если не выполнить просьбы жителей города, они никогда не сумеют достроить своей стены, и враги снова проникнут в их город, разрушат его, перебьют стариков и детей, а молодых мужчин и женщин угонят в рабство.

Может быть, пренебречь просьбой отца немой девочки? Но тогда и девочка, и старый ее отец будут несчастны до конца дней своих. Значит, оставалось только забыть о просьбе черепахи. Но ведь это было бы черной неблагодарностью! Черепаха везла на себе Хуан Сяо всю ночь. И он обещал ей спросить у Мудреца, почему она не может опуститься отдохнуть на дно океана.

А четвертый совет он должен был получить для самого себя.Что же оставалось делать Хуан Сяо? Он долго думал, а Старый Мудрец терпеливо ждал его вопросов.

И тогда Хуан Сяо поступил так, как полагается поступить благородному человеку. Он выполнил просьбы горожан, старика и черепахи. А о себе — ничего не спросил.

И вот что ответил Мудрец на три вопроса Хуан Сяо:

— Вырой заступом то, что зарыто у западного угла стены, — и стена перестанет обваливаться.

— Вырви у дочери старика три красных волоса, — и она заговорит.

— Вынь из пасти черепахи то, что ей не принадлежит, — и она сможет опуститься на илистое дно океана.

Так ответил Мудрец и сразу же исчез. Пришлось Хуан Сяо отправиться в обратный путь, не узнав как раздобыть свадебный подарок для жадного отца своей невесты.

Печальный подошел он к берегу океана. Здесь уже, покачиваясь на волнах, ждала его черная черепаха.

— Что сказал Старый Мудрец? — спросила она, завидев Хуан Сяо.

— Перевези меня на другой берег, — и я отвечу тебе.

Как только юноша ступил на берег, он приказал черепахе раскрыть пасть. В пасти черепахи лежала жемчужина величиной с вишню. Хуан Сяо вытащил жемчужину, — и черепаха сразу же погрузилась в воду.

Обрадованный батрак спрятал жемчужину и пошел дальше. Скоро он достиг селения, где жила немая девочка. Отец ее по-прежнему сидел на пороге. Рядом с ним стояла его несчастная дочь.

Узнав Хуан Сяо, старик протянул к нему руки и воскликнул:

— Неужели Мудрец не захотел помочь этой бедной девочке?!

Хуан Сяо молча приблизился к дочке старика и вырвал из головы ее три красных волоса. И, о чудо! Девочка сразу же заговорила, а три красных волоса превратились в руках Хуан Сяо в три золотых нитки.

Когда Хуан Сяо достиг города, все жители вышли ему навстречу.

— Принес ли ты нам ответ Старого Мудреца? — спросили они юношу.

Хуан Сяо подошел к западному углу стены, взял у рабочего заступ и быстро начал копать землю. Он не успел сделать и десяти бросков, как наткнулся на что-то твердое. В этом месте оказались зарытыми десять золотых кирпичей.

— Теперь можете строить, — сказал Хуан Сяо и, взяв золотые кирпичи, поспешил в родную деревню.

Очень не хотелось отцу Юань Мэй отдавать свою дочь за батрака, но отказаться от своего слова было нельзя. Ведь жених вручил ему свадебный подарок при всей деревне.

Счастливо зажили после свадьбы молодые люди, хотя Хуан Сяо приходилось даром работать на своего хозяина от восхода солнца до темноты.

Хуан Сяо так любил свою жену, что не мог и часу пробыть, не видя ее. Он нарисовал цветной тушью на шелковом платке прекрасное лицо Юань Мэй и любовался им в редкие минуты отдыха.

И однажды, когда Хуан Сяо положил перед собой шелковый платок, налетел свирепый ветер и умчал его. Долго летел, гонимый ветром, платок, пока не залетел прямо в золотой зал императора. Увидев нарисованное на платке прекрасное лицо Юань Мэй, император сразу же приказал своим слугам:

— Найти эту красавицу и привести ко мне!

Бросились слуги во все концы империи искать неизвестную красавицу. И когда они вошли в бедную фанзу Хуан Сяо и увидели Юань Мэй, они схватили ее, посадили на носилки и понесли во дворец. Однако Юань Мэй не растерялась. Когда носилки поравнялись с мужем, она шепнула ему:

— Надень на себя вывернутую баранью шубу и приходи во дворец.

Привели Юань Мэй к императору, и он посадил ее рядом с собой на трон. Села Юань Мэй на трон и залилась слезами. Напрасно старался злой император утешить ее, — ничего не помогало. Наконец, Юань Мэй сказала:

— Пусть твои слуги выйдут вон. Мне противно на них смотреть!

— Пошли прочь! — закричал слугам император. — Разве вы не слышали, что сказала новая императрица?! Отныне приказываю вам подчиняться ей с первого слова!

Слуги в страхе покинули зал, но Юань Мэй продолжала горько рыдать. Вдруг открылась дверь, и в зал вошел Хуан Сяо. На нем была надета вывернутая баранья шуба. Юань Мэй увидела его и начала громко смеяться.

Обрадовался император, что Юань Мэй развеселилась, и спрашивает:

— Что тебя так развеселило?

А Юань Мэй отвечает:

— Какая смешная шуба у этого человека! Если бы у тебя была такая шуба, я бы всегда была веселой. Император сошел с трона и начал стягивать с Хуан Сяо шубу.

— Ты несправедливый! — воскликнула Юань Мэй. — Взамен шубы ты должен подарить ему свою одежду!

Император так и сделал. Но как только он завернулся в бараний мех, а Хуан Сяо облачился в царский костюм, Юань Мэй громко закричала:

— Эй, слуги, стража! Все ко мне!

В ту же секунду зал наполнился людьми.

Юань Мэй показала на императора и воскликнула:

— Этот человек в бараньей шкуре хотел убить императора. Отрубите ему голову!

Не успел жестокий император понять, что случилось, как уже палач отрубил ему голову. А ночью Хуан Сяо и Юань Мэй убежали из дворца. И до глубокой старости жили они в любви и согласии.

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

Работящий молодой крестьянин случайно знакомится с мудрой девушкой. И честно признается ей в любви.

Отец девушки ставит сложную задачу — добыть три свадебных подарка. Совершенно уникальный комплек: десять золотых кирпичей, три золотые нитки и большую жемчужину. Что интересно: величина кирпичей, длина нитей и величина жемчужины не оговаривались изобретательным задачедателем. Но юноша не воспользовался этой неопределенностью в постановке задачи.

Юноша взялся достать подарки, и, видимо понимая, что сам не справится с задачей, рано утром отправился к мудрецу, консультанту по решению сложных проблем.

По дороге его озадачивают встречные люди, и к мудрецу юноша приходит обремененный четырьмя проблемами: своей и тремя чужими.

Мудрый консультант трудится бесплатно, но предусмотрительно ограничивает число бесплатно решаемых задач тремя. Юноша принимает решение: чужие проблемы важнее. И его благородный выбор оказывается к тому же и верным — решается и его проблема, подарки появляются сами собой, после решения чужих проблем. Счастливо заканчивается эта сказка в сказке.

Но это не сказка еще, а присказка, предисловие к настоящей сказке.

Настоящая сказка начинается после свадьбы. А это большая редкость в мире сказок — жизнь молодой семьи после того, как сбылась их мечта.

У Хуан Сяо хватило таланта нарисовать прекрасное лицо своей жены на платке — прекрасное решение! Но не хватило сообразительности закрепить легкий платок. Вот ветер и отнес его прямо к императору.

Проблема возникает, когда его жену отнимает император — одна из типичных сказочных ситуаций. Новая задача: как вернуть жену? Хорошо, что она оказалась весьма изобретательной и в трудный момент нашла нестандартное решение и сказала мужу, что ему нужно сделать.

АНАЛИЗ

Обычное дело: работает человек, работает — но ничего не меняется. Хорошо, что иногда помогает случай, удача. Кроме того, Хуан Сяо помогла суровость хозяина и личные качества: настойчивость и смелость. Он встретил достойную и мудрую девушку и решил жениться на ней. Изобретательный отец девушки потребовал нестандартных даров.

При встрече с мудрецом, герой столкнулся с проблемой: хочется задать четыре вопроса, но есть ограничение и задать можно только три. Прекрасная иллюстрация того, что такое сложная проблема: как задать четыре вопроса так, чтобы это выглядело как три.

И герой сталкивается с выбором: «для себя» или «для других». Он делает верный выбор, предпочитает решить проблемы других — и тем самым решает личную проблему, добывает подарки для свадьбы.

Хуан Сяо использовал изобретательский прием «посредник», разрешающий противоречие: надо, чтобы жена была рядом всегда — и нельзя! А также прием «копирование». И платок с копией лица жены был всегда с ним и помогал ему.

Изобретательности прекрасной Юань Мэй может позавидовать даже специалист по ТРИЗ.

Представьте: вот ее схватили слуги императора, вот уносят из дома. А она уже продумала план решения проблемы по своему освобождению и успела подсказать несообразительному мужу верные действия — всего два действия, такие, что невозможно выполнить неверно: надень вывернутую баранью шубу и приди во дворец.

Юань Мэй использовала два сильных приема. Первый называется «сделай заранее» или прием «заранее подложенной подушки», а второй «сделай наоборот» или инверсии.

Она заранее подсказала мужу верные действия. Во дворце она сразу превратилась в плаксу, сделав себя непригодной для употребления любителем прекрасного — императором.

Она заранее отослала слуг императора. А когда вошел ее муж, она опять изменилась — превратилась в хохотушку. Контраст от ее превращения видимо был так велик, что император развеселился и потерял бдительность.

Она говорит непонятную вещь: «Какая смешная шуба у этого человека!» Непонятную, но точную. Если бы она сказала: «Как смешон этот человек в вывернутой шубе!» то император не захотел бы надеть шубу на себя. Но она не ошиблась.

И когда император захотел преобразиться, Юань Мэй предложила ему совершить полный обмен «подарить бедняку свою одежду».

Как только преобразование — инверсия — совершилось, дальнейшее было делом сугубо техническим: вызвать стражу, не способную размышлять, и задать ей привычный стереотип: схватить «пришельца», отрубить ему голову.

И далеко не случайно они убежали из дворца, и не случайно они до глубокой старости жили в любви и согласии. Я думаю, все это было делом мудрой Юань Мэй. Заслуга же ее мужа в том, что он строго следовал советам своей жены. И был счастлив.

Она дала совершенно дикое на первый взгляд задание — придти во дворец в вывернутой бараньей шубе! Откуда она знала, что будет — был ли у нее готовый набор своих приемов или умение точно просчитать ход событий?

И муж не подвел, выполнил все, как она сказала. У него уже был опыт точного следования указаниям.

Какие же приемы использовала мудрая Юань Мэй, для того, чтобы освободиться?

Прежде всего — прием заранее выполненного действия: сделай заранее то, что нужно для достижения цели. Она понимала, что потом возможности передать указания мужу может не быть.

Другой прием — использование посредника. Посредник — это то средство, что помогает создать новую промежуточную ситуацию, необходимую для перехода к желаемой. Посредник — это, например, портрет жены, шуба, одетая наизнанку.

ХАРАКТЕРИСТИКА СКАЗКИ

В этой сказке действуют два героя: простой деревенский парень и мудрая девушка. Редкостное сочетание. Сопоставление их действий помогает понять различие между обычным человеком и изобретательным.

Сказка хороша также и тем, что помогает понять различие между обычной волшебной сказкой и сказкой об изобретательности человека, решающего свою жизненную задачу.

Согласны ли вы с этим?

Глава 2. О тех, кто умело решает свои проблемы…

В этой главе собраны сказки о людях изобретательных, легко решающих свои проблемы.

Сказка «Маленький галисиец» о мальчике, сумевшем преодолеть море и жадность владельца корабля. Герой сказки «Крестьянин и молодые сеньоры» успешно использовал глупость молодых богачей для решения сразу двух своих проблем. В сказке «Крестьянин и помещик» изобретательность крестьянина побеждает спесивость помещика.

Слепой бедняк в сказке «Кувшин из серой глины» допустил оплошность и потерял свое состояние, но благодаря своему уму сумел его возвратить. Мальчик Саншу в сказке «Как Саншу в пастухи нанимался» испытывает своих хозяев и находит самого разумного их них. Сказка «Материнская любовь» о простой женщине, сумевшей наглядно показать своему сыну как надо делать свое дело.

МАЛЕНЬКИЙ ГАЛИСИЕЦ

Там, где волны разбиваются о крутые скалы, в Галисии, на краю испанской земли, жил в маленьком городе мальчик-подросток. Родных у него не было, кроме старшего брата, но брат уехал далеко — в славный город Кадис, где мачты кораблей, словно лес, поднимаются над лазурным морем, а тёплый ветер раздувает веселые паруса. Там он таскал с кораблей на берег тяжелые тюки с пряностями и зарабатывал неплохие деньги, а младший брат остался дома и должен был сам искать себе пропитание. Но недаром он родился в Галисии, — он был находчив и не унывал. Мальчишка стал торговать водой, подслащённой анисом, потому что, кроме воды, у него не было другого товара, и с утра до вечера на улицах города раздавался его звонкий голос:

— Кому продать? Кто хочет пить? Кому воды со льдом налить? — и весёлые бедняки и даже знатные кабальеро за стакан прохладной сладкой воды бросали мальчишке медный грошик-сентаво.

Но прошли знойные дни, подул с океана холодный ветер, и никто не стал покупать воду у проворного галисийца. Тогда он решил поехать к старшему брату в славный город Кадис — к тёплому лазурному морю. Он пришёл на пристань и обратился к капитану прекрасного корабля с королевским флагом на мачте.

— Сеньор капитан, — сказал мальчик, — отвезите меня в славный город Кадис, где мачты, словно лес, поднимаются над волнами, а тёплый ветер раздувает веселые паруса.

Капитан сунул руки в карманы своего расшитого золотом камзола и ответил:

— Конечно, я отвезу тебя, если ты заплатишь мне два дублона.

— Но у меня нет ни песеты! — воскликнул мальчик. — Разве ваш корабль недостаточно велик, чтобы отвезти меня подешевле?

Капитан громко расхохотался:

— Не тебе, нищему, плавать под королевским флагом! Пойди, поищи себе грязную фелюгу, на которой возят таких, как ты, оборванцев!

Тогда мальчик пошёл к капитану старого баркаса с чёрными продырявленными парусами. Он поклонился и учтиво сказал:

— Сеньор капитан, отвезите меня в славный город Кадис, где мачты, словно лес, поднимаются над волнами, а теплый ветер раздувает весёлые паруса.

— В Кадис? — капитан вынул изо рта кривую трубку и проворчал: — Отвезу, ладно, если ты заплатишь мне две песеты.

— Но у меня нет ни сентаво! — воскликнул мальчик. — По-моему, ваш корабль достаточно прекрасен, чтобы отвезти меня бесплатно!

— Ступай шутить в другое место! — рассердился капитан.

Мальчик не растерялся и ответил:

— Сеньор, разве хорошая шутка не стоит дороже денег?

— Прекрати свои песни и ступай прочь! — заревел моряк.

— Вы правы, сеньор, — подхватил галисиец, — песня стоит ещё дороже, и я докажу вам это на деле!

— Как же ты это докажешь?- удивился капитан.

— Ах, уважаемый сеньор, — с поклоном ответил мальчишка,- давайте уговоримся: если я спою песню, и она вам понравится, вы отвезёте меня в Кадис на вашем великолепном фрегате и не спросите с меня ни сентаво!

— Ладно, — ответил капитан, оскалив зубы, — но помни, что я терпеть не могу песен, и если ты не угодишь мне, я выброшу тебя за борт, как собаку.

Мальчик проворно взбежал на борт судна, и вскоре же корабль вышел в открытое море. Он стал прыгать с волны на волну и раскачиваться с боку на бок, а капитан стал собирать плату со всех, кто плыл на его жалкой посудине. Наконец он подошел к галисийцу.

— Плати! — мрачно сказал моряк, но мальчик не протянул ему монеты, а вместо этого звонко запел, в то время как солёные брызги волн с головы до ног обдавали его и всех, находившихся на борту:

— Сеньор капитан, торговаться не стоит:

Ты нас угощаешь солёной водою,

А я угощаю всех сладкой водой,

Так разве же мы не в расчёте с тобой?

Услышав такую песню, матросы громко расхохотались, но суровый капитан даже не улыбнулся.

— Плати, оборванец! — закричал он. — Мне не нравится эта песня!

Мальчишка запел ещё веселее, не обращая внимания на волны, которые уже прыгали через борт и заливали ноги и матросам, и путешественникам:

— Напрасно на песню ты сердишься, право,

А мне вот купанье твоё не по нраву.

За то, чтобы воду морскую глотать,

Не стоит и медной монетки отдать!

Но капитан даже не дослушал песни.

— Дерзкий мальчишка! — заревел он. — Плати деньги, или я сдержу своё слово и утоплю тебя в море, как собаку!

Тогда мальчик запел третью песню:

— Грози, сколько хочешь, сеньор забияка;

Не стану я в море тонуть, как собака,

Уж лучше я руку в карман опущу,

Тебе за дорогу сполна заплачу!

— Вот эта песня мне нравится! — воскликнул капитан и протянул руку за деньгами. Но мальчик отвёл его руку и рассмеялся:

— Ловлю на слове, сеньор капитан! Уговор — это уговор. Вам понравилась моя песня, значит, — мы в расчёте!

Капитан отвернулся и приказал матросам откачивать воду из своего славного фрегата, а через три дня маленький галисиец прибыл в Кадис, на берег лазурного моря, и встретился со своим любимым братом.

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

Заурядная ситуация — мальчику надо добраться до места назначения. Нестандартное условие — добраться надо без денег. Несмотря на полное нежелание владельца судна содействовать ему, мальчик заключает с ним пари на явно выигрышных для последнего условиях и выигрывает его.

АНАЛИЗ

Что помогло мальчику добиться решения своей жизненной задачи?

Надо воздействовать на другого, сделать его помощником в решении своей проблемы, когда он этого не хочет. Не правда ли, сложная задача?

Мальчик действует методом проб и ошибок. Вначале обращается к капитану «прекрасного корабля с королевским флагом на мачте». Он сообщает, что у него нет денег и говорит: «Разве ваш корабль недостаточно велик, чтобы отвезти меня подешевле?»