Книга Юлиана Семёнова “Семнадцать мгновений весны”, на основе которой снят телесериал, во многом являлась вымыслом писателя, нежели сколько-либо исторически достоверной историей. В первую очередь из-за этого в фильме имеется множество ошибок –серьёзных логических ошибок.

Юлиан Семенов во многих эпизодах показал незнание темы. Например, все немцы в фильме (включая изображающих чету Штирлица и Кэт при пересечении границы Швейцарии) – носят обручальные кольца на правой руке, как их все носили в СССР, а вот настоящие немцы их носят на левой. Полностью выдуманы «досье». Личных дел в Третьем рейхе в том виде, как показано в фильме, не существовало, как и выражений типа «характер нордический», «беспощаден к врагам рейха». А все документы СС печатались готическим, а не латинским шрифтом.

Сами «досье» переполнены искажениями. Например, о Геббельсе голос Ефима Капеляна за кадром вещает: «Образование среднее». На самом деле он был доктором философии Гейдельбергского университета, в 1922 году защитил диссертацию об истории драматургии. Неверно и заявление Капеляна, что Геббельс был назначен гауляйтером Берлина в 1944 году (за доблесть, проявленную при подавлении мятежа): он был назначен на эту должность 26 октября 1926 года и оставался на посту до своей смерти 1 мая 1945 г. О Геринге Капелян тоже говорит: «образование среднее», хотя тот окончил Военную академию в Карлсруэ и военное училище в Берлине Лихтерфельде – с наивысшей возможной суммой выпускных оценок, за что был лично поздравлен кайзером Вильгельмом. Зачем Семенову понадобилось скрывать высшее образование Геббельса и Геринга – непонятно, ведь негативное отношение народа к этим личностям базируется не на их образованности или необразованности, а на совершенных ими преступлениях.

СТРАННЫЕ СОСЕДИ

Когда Генрих Мюллер, идя по коридору, встретил Вальтера Шелленберга и Макса Штирлица, то очень удивился. Еще бы не удивиться шефу гестапо: ведь IV управление (гестапо) и VI управление (политическая разведка) располагались в разных зданиях, расстояние между которыми превышало 10 км. Гестапо – на Принц-Альбрехтштрассе, 8 (кабинет Мюллера был в соседнем здании – в бывшем отеле «Принц Альберхт» на Принц-Альбрехтштрассе, 9), а служба Шелленберга находилась в здании по адресу Беркаерштрассе, 32 – в другом конце города. По этой причине нелепа и сцена, когда Штирлиц, выйдя из своего кабинета, встречает солдат, несущих чемодан с рацией в рядом расположенный кабинет Рольфа. Рольф служил в гестапо – и поэтому его кабинет не мог быть соседним с кабинетом Штирлица. Нелепы и допросы, проводимые Штирлицем, как и его арест Кати Козловой (Кэт), так как ведомство Шелленберга не имело право проводить аресты на территории Германии. Мало того, служба политической разведки, где работал Штирлиц, вообще не имела права на ведение следственной деятельности, включая допросы арестованных.

ДИЛЕТАНТ ШТИРЛИЦ

Непонятна сама профессиональная подготовка разведчика Исаева, который, пройдя во время воздушной тревоги в узел спецсвязи и позвонив Борману, стал хвататься за трубки голыми руками (а не через носовой платок). Тут только два объяснения: либо Штирлиц никогда в жизни не слышал про существование отпечатков пальцев, либо у Штирлица не было по русской привычке носового платка. Кстати, непонятно и то, почему вдруг узел спецсвязи остался без единого дежурного, хотя рядом в коридоре часовые остались на своих постах.

ТУНЕЯДЕЦ ШТИРЛИЦ

Фильм демонстрирует в РСХА полный аврал: работы выше крыши, все трудятся без сна по несколько суток, спят только пару часов. Вызванный по «делу» Штирлица Мюллер в кабинете Кальтенбруннера признается, что глаза у него потому красные, что он уже несколько ночей не спал. Затем Айсман (Куравлев), вызванный уже Мюллером по тому же «делу» Штирлица, о себе говорит то же самое – не спал трое суток, мечта – поспать 7 часов. Мюллер в награду за ручательство Айсмана за честность Штирлица – разрешает ему поспать 5 часов. Тот безмерно счастлив. На фоне этого тотального аврала Штирлиц выглядит полным тунеядцем. Он вроде бы тоже пару раз вскользь посетовал, что, дескать, времени не хватает. Но при этом отдыхает в загородном доме, занимаясь подрезанием еловых веток, играет с уличными собаками, каждый день околачивается в барах, где пьет пиво и коньяк, почитывает газеты и играет в шахматы, привозит просто так домой дам, знакомых по бару, где пьет с ними и танцует. В общем – развлекается как может, в то время как товарищи по работе не спят по трое суток. Мало того – Штирлиц настолько утомился от отдыха и развлечений, что у него, оказывается, «проблемы со сном»! Когда он видит проносимый в коридоре чемодан с рацией и заходит вслед за ним в кабинет Рольфа, то не находит ничего более глупого, чем попросить снотворное в качестве предлога. Голос Ефима Капеляна за кадром: «Теперь если кто-то спросит Рольфа, зачем к нему заходил Штирлиц, то тот ответит, что он заходил за снотворным». Самый несуразный предлог в период аврала в РСХА. Такая «отмазка» наоборот всех насторожит, ибо люди по трое суток не спят и счастливы на четвертые поспать хотя бы 5 часов, а один Штирлиц в РСХА, видите ли, за снотворным ходит к Рольфу…

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА

Вся интрига сюжета закручена вокруг чемоданчика с рацией, на котором якобы остались отпечатки пальцев Штирлица. Но откуда они могли взяться, если в фильме ясно показано – во время последнего загородного сеанса связи Штирлиц все время был в перчатках? Тут, возможно, создатели фильма не доглядели. Но вот огрех уже самого Юлиана Семенова: Штирлиц строит свое алиби на том, что якобы помог какой-то неизвестной даме донести коляску и якобы какие-то чемоданы. В фильме показано, что Штирлиц был в это время в перчатках. С какой же стати могли взяться на тех вещах его отпечатки? Положим, Штирлиц это понимал и хотел просто обдурить Мюллера. Но в таком случае Мюллер предстает – с подачи Юлиана Семенова – полным болваном, поверив в россказни Штирлица, ибо Штирлиц был в тот день в форме офицера СС, а она в феврале предусматривает вместе с кожаным плащом обязательное ношение кожаных перчаток. Но раз Штирлиц был одет по форме, то как же он тогда мог оставить отпечатки пальцев на вещах некоей дамы, которой он помог перенести пожитки?

«ХАЙЛЬ ШТИРЛИЦ!»

Этот огрех автора с отпечатками пальцев делает неубедительными книгу и фильм, а само умение Штирлица выпутываться из подозрений под дурацкими предлогами – стало основой для многочисленных анекдотов, ибо народ ощущает эти ненормальности. Причем один из анекдотов о себе излагает сам Штирлиц в беседе со своим радистом: мол, поручая такие задания, там в Центре думают, что Штирлиц вхож к Гитлеру; мол, неплохо и в фюреры пробиться – «Хайль Штирлиц!». Видимо, Юлиан Семенов сам понимал анекдотичность этого выдуманного персонажа (и всего своего произведения), когда желание показать успехи советской разведки как можно более высоким постом разведчика в стане врага приводят к абсурду – это уже по своему месту в Рейхе не разведчик, а один из руководителей фашистского государства.

ЖЕНА ШТИРЛИЦА

Еще одна фантастическая выдумка Юлиана Семенова заключается в том, что Штирлиц каким-то неведомым путем смог дослужиться до звания штандартенфюрера СС (аналогичного званию полковника Вермахта), оставаясь холостяком. Это АБСОЛЮТНО исключено, ибо офицеры СС, строго выполняя приказ Гитлера к воспроизводству населения (элитных кровей СС), были ОБЯЗАНЫ жениться к 30 годам и иметь как можно больше детей. Это, конечно, прекрасно знал Семенов, да вот как-то «не ложилась» в нравственный облик советского разведчика его немецкая семья с немкой и сворой детишек из Гитлерюгенда. Поэтому пришлось врать – мол, во всей системе СС только один человек был холостяком – Штирлиц. Хотя именно по этой примете его бы сразу и разоблачили. Душещипательная сцена встречи в баре с женой, привезенной из СССР, не менее глупа. Что толку сидеть и смотреть друг на друга в течение 10 минут у всех на глазах? За Штирлицем нет слежки в 1935 году, он вне каких-то подозрений – и вполне может уединиться с женой где угодно (ведь уединился же для убийства провокатора Клауса). И уединиться не на 10 минут, а на несколько дней. И главное: почему другие разведчики ведут подрывную работу семейно – Кэт со своим мужем-радистом, а для Штирлица Центр не подобрал жену-шпионку? Это кажется нелогичным и непоследовательным – именно с точки зрения Центра, ибо кто его знает, этого Штирлица-Исаева: изголодается по женскому телу, влюбится в немку – и крах всего. Дабы этого не было, Центр был ОБЯЗАН дать ему в жены тоже разведчицу. Но снова – это «портит» имидж советского разведчика в глазах зрителей. Куда выгоднее его представить эдаким одиночкой.

УБИЙСТВО КЛАУСА

Штирлиц вывозит провокатора Клауса в лес и там в него стреляет. Вопрос: а зачем вообще надо было его убивать? Согласно замыслу книги и фильма, Семенов должен был показать, что Штирлиц не просто работал в РСХА, а еще и что-то антифашистское делал. Вот, например, провокатора убил. На самом деле Штирлица внедряли в РСХА не для того, чтобы он там отстреливал провокаторов – ибо их плодит сама Система и всех не перестреляешь. А убийство провокатора грозит разоблачением, провалом. Поэтому шпионам запрещено так рисковать. Сей поступок Штирлица, чисто эмоциональный (судя по фильму и игре актера) – бессмысленный и опасный. Но если задача Штирлица убивать фашистов – то чего же тогда он не убил Бормана при личной с ним встрече – в авто Бормана ночью, в подворотне? И никто бы Штирлица не поймал, ибо о встрече знали только два человека – Борман и Штирлиц. Вместо этого Штирлиц пресмыкается перед Борманом, услужливо его приветствует, снимает очки, дабы показать свое лицо, и вспоминает о том, какую реплику сказал Борман при награждении Штирлица Железным Крестом (про лицо математика). Да настоящий коммунист, радуясь такой возможности, тут же разрядил бы в Бормана пистолетную обойму – и уже этим выполнил бы с избытком долг перед Родиной. Но Штирлиц почему-то идет на огромный риск провала, убивая какого-то никому не нужного провокатора Клауса, но при встрече с правой рукой Гитлера – самим Борманом – считает честью с ним встретиться. Ладно, пусть в данной ситуации Штирлицу было нужно использовать Бормана как противовес Гиммлеру, но ведь он мог и раньше точно так выманить Бормана для «личной встречи» какой-нибудь дезой – и укокошить правую руку Гитлера: не сделал, хотя вполне мог. С Борманом – это только один эпизод, а вот с лидерами СС Штирлиц много лет занимается панибратством, хотя всех давно мог перетравить без всяких подозрений. Он постоянный посетитель кабинетов Шелленберга, Кальтенбруннера, рейхсфюрера СС Гиммлера (являясь у всех любимчиком). С Шелленбергом ходит, согласно фильму, даже на футбольные матчи, а с остальными постоянно выпивает на приемах. Чего же он всех их не отравил? Параллельно с добыванием разведданных? Наконец, Штирлиц, член НСДАП с 1933 года, сотни раз участвовал в партийных мероприятиях и совещаниях с участием Адольфа Гитлера. И имел огромные возможности уничтожить Гитлера: и бомбу заложить, или вообще подойти и выстрелить в него. Выстрелил бы в него Штирлиц в начале 1941 года – и не было бы Великой Отечественной войны. Чего же не стрелял? Ведь один выстрел Штирлица мог спасти десятки миллионов жизней? В таком понимании Штирлиц выглядит зловещей фигурой: мог спасти народы СССР от германской агрессии, но не сделал этого, хотя – будучи штандартенфюрером СС, знал о готовящейся войне и мог убить Гитлера, предотвратив саму войну. Вместо Гитлера он убивает только провокатора Клауса – с его-то возможностями штандартенфюрера СС!

АНТИФАШИСТСКОЕ ПОДПОЛЬЕ

Те же самые вопросы у меня, как и у всякого здравомыслящего человека, возникли в связи со сценой, когда Штирлиц приезжает в костел на похороны профессора Карла Плейшнера (специалиста по лечению болезней почек). Голос за кадром рассказывает, что профессор был одним из руководителей германского Сопротивления, а Штирлиц с ним активно работал. Но тут на похороны профессора приезжает глава РСХА Эрнст Кальтенбруннер (шеф над службами гестапо и СД), который, как оказывается, был тоже почечником, лечившимся у профессора. Возникает вопрос: что это за эдакое «Сопротивление», где его руководитель Карл Плейшнер с подачи Штирлица лечит больные почки главы РСХА? Он должен был его залечить и убить. А вместо этого бодрый и вылеченный Плейшнером Кальтенбруннер приезжает на похороны поблагодарить своего спасителя. Абсурд так и прет. На самом деле Кальтенбруннер никогда не был почечным больным, все это выдумал Юлиан Семенов только с той целью, чтобы привезти сюда главу РСХА и показать, как Кальтенбруннер похлопывает по щеке сына профессора (мол, перенял гитлеровский жест). Вот и все. Ради чисто выдуманной и художественной сцены похлопывания ребенка по щеке Юлиан Семенов дискредитирует само немецкое Сопротивление, делая из него лекарей Кальтенбруннера.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЕСТ ШТИРЛИЦА

«17 мгновений весны» – это, конечно, полная неисторическая фантастика. Именно этой своей фантастичностью фильм так и полюбился народу. Очевиден всем самый главный вопрос: коль Штирлиц только и делает, что срывает все планы СД и СС (срывает уничтожение Кракова, выпускает из тюрем немецких физиков и пр.), то КАК ОН ВООБЩЕ ДОСЛУЖИЛСЯ до звания штандартенфюрера СС (то есть полковника)? За какие же такие заслуги? Или его повышали по службе именно за его провалы в работе? Особенность ситуации в том, что Штирлиц не выдает себя за ветерана СС (не является засланным разведчиком с липовыми документами СС, типа как в фильме «Щит и меч»), а именно сам ДОСЛУЖИЛСЯ до своего звания, своим трудом на благо Германии его добыл. Да к тому же Адольф Гитлер ему лично вручал Железный Крест (аналог «Героя Советского Союза») – который абы кому не дают. Ясно, что штандартенфюрером СС может стать только самый отъявленный нацист и негодяй, у которого руки по локоть в крови. И если у ветерана СС есть еще и Железный Крест – то это вообще полная мразь. И вот оказывается, что под личиной такого выродка все эти годы скрывался советский разведчик. Который годами конкурировал в свой карьере с сотнями других нацистов, не менее желающих продвинуться по служебной лестнице и демонстрирующих на деле свой нацизм. Это абсолютно невозможно – сделать карьеру в СС, едва не дослужившись до генерала (бригадефюрера СС), но при этом быть непричастным к преступлениям СС. Да, история разведок знает примеры, когда предателями становились полковники разведок. Но они были ЗАВЕРБОВАНЫ, уже пройдя до этого звания по служебной лестнице, будучи в своей карьере честными и ревностными патриотами своей страны. А здесь Юлиан Семенов придумывает неслыханное: Максим Исаев в 1933 году входит в ряды НСДАП, вступает в ряды СС, дослуживается до полковника, получая из рук Гитлера высшую награду нацистов – Железный Крест. За что именно Гитлер вручает эту награду Штирлицу – Семенов благоразумно умалчивает, ибо здесь его фантазия уже бессильна: это не орден «Дружбы народов», а награда за нацистские преступления. И уточнения откроют истину: а Штирлиц-то – нацист. Если бы случайная бомба убила Шелленберга, то Штирлиц (самый перспективный сотрудник и «любимчик» руководства) автоматически занял бы его генеральскую должность, входя в руководство аппаратом СД. Еще немного рвения – и занял бы место Кальтенбруннера или, глядишь, и самого рейхсфюрера СС Гиммлера. Как я выше писал, это уже по своему месту в Рейхе не разведчик, а один из руководителей фашистского государства. И вот ситуация: на Трибунале в Нюрнберге собираются судить Штирлица как генерала СС и руководителя СД, а он признается ошарашенным союзникам – да я свой, я советский разведчик! Приходится отпустить. И поскольку не одна лишь разведка СССР активно работала, но и разведки союзников не прохлаждались, то вслед за тем выясняется, что Мюллер – разведчик Англии, Геббельс – разведчик США, Борман – французский шпион, а сам Адольф Гитлер – это завербованный агент спецслужб Новой Зеландии. Трибунал приходится закрывать за отсутствием самих подсудимых… Так вся история Второй мировой войны с подачи Юлиана Семенова обращается в анекдот.

30 киноляпов любимого телесериала

***

В поездке с пастором Шлагом Штирлиц слушает песню «Милорд» в исполнении Эдит Пиаф. Однако песня эта была написана лишь в 1959 году.

***

На вопрос «страхового агента», где была заключена страховка, Кэт отвечает: «На углу Курфюрстендамм и Кантштрассе». На самом деле эти улицы параллельны друг другу.

***

В сцене, где Штирлиц спит в машине, в заднее стекло видно, как проезжает советский грузовик ЗИЛ-130, производимый с 1962 года.

***

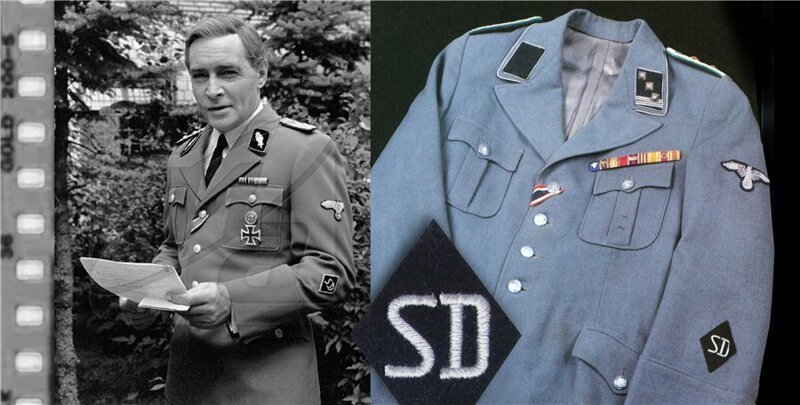

На правых рукавах мундиров Мюллера и Штирлица присутствуют нашивки в виде тонкого шеврона. Это отличительный знак «старых борцов», вступивших в НСДАП до её прихода к власти в 1933 году. Штирлиц имел право на такую нашивку, однако Мюллер вступил в партию только 31 мая 1939 года.

***

Сотрудники гестапо и СД в основном носят чёрную униформу СС образца 1934 года; на самом деле данная форма вышла из повседневного употребления к 1939 году и в структурах РСХА была заменена формой серо-зелёного цвета (feldgrau) по образцу немецкой армии и Ваффен-СС.

***

В сцене, где Кэт пытают, выкладывая её ребёнка на мороз, сначала видно, что на голове ребёнка есть чепчик. Через некоторое время, когда ребёнка показывают вновь, видно, что чепчика нет.

***

В Берне нет и никогда не было Цветочной улицы. А если бы и была, то писалась бы Blumenstraße (без умляута).

***

В сцене отправки телеграмм видно, что они пишутся на бланках «Международная телеграмма СССР» с замазанным чернилами гербом.

***

Лётчик-курьер, которого Вольф отправляет с пакетом, садится в советский самолёт Як-12, затем по полосе разбегается истребитель Мессершмитт Bf.109, а взлетает уже Фокке-Вульф Fw 190.

***

Сцена на аэродроме — Шелленберг встречает Вольфа. На аэродроме стоят Ан-2 со свастикой (выпускаться самолёт начал с 1947 года). Сотрудники гестапо встречают Вольфа, стоя рядом с УАЗ-452- «Буханкой».

***

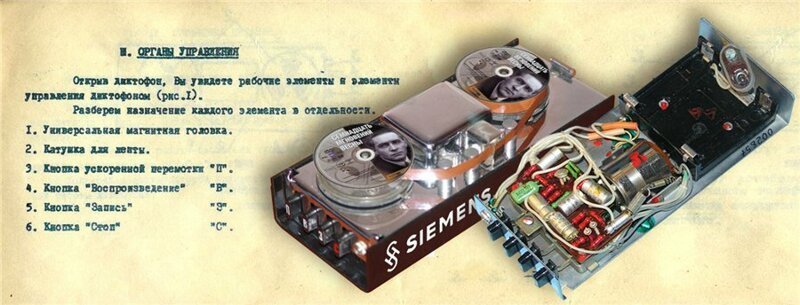

Диктофон Siemens, которым пользуется Штирлиц в оперативной работе, на самом деле советский диктофон «Электрон-52Д» выпуска 1969 г. Он транзисторный (первый транзистор создан в 1947 г.), обеспечивает непрерывную запись в течение всего лишь 10 минут, и, кроме того, не имеет встроенного громкоговорителя — слушать запись можно только через наушники.

***

Когда Штирлиц сжигал на кухне магнитную ленту с записями Клауса (2-я серия), дым и вонь должны были распространиться на весь дом, и Клаус не мог бы этого не заметить. Вообще, магнитофоны того времени работали преимущественно с магнитной проволокой, а не с лентой.

***

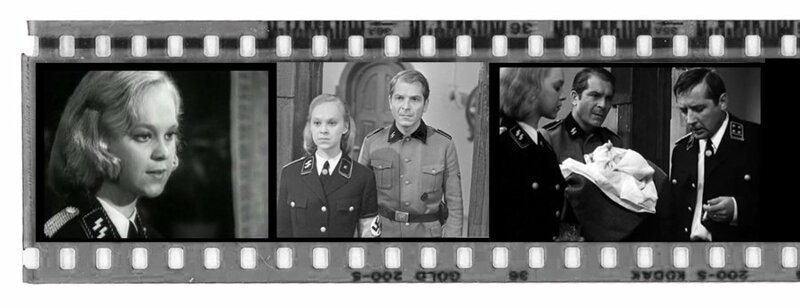

Женщины в СС не служили, за исключением так называемых Женских вспомогательных подразделениях СС, которые имели собственную систему званий. Так что унтершарфюрер Барбара Крайн не могла иметь даже прототипа.

***

В кабинете Мюллера на стене висят советские часы «Слава», выпускавшиеся в 1970-х годах.

***

Когда Штирлиц с Плейшнером прибывают в Швейцарию, Штирлиц идёт к киоску, на котором написано «Журналы» — «Zeitschrifte». Правильным было бы написание «Zeitschriften».

***

В фильме мелькает неправильное написание слова «Птицы» (на лотке с птичьим кормом): «Fogel» вместо верного «Vogel».

***

В сцене, где Штирлиц провожает Кэт на вокзале, надпись на вагоне «38 Platze» написана без умляута («38 Platze»). Видна довольно грубо замазанная надпись по-русски «ТАРА 58 Т». Сами вагоны — хоть и немецкого производства, но выпускавшиеся специально для СССР на заводе «Аммендорф» в городе Галле (ГДР) в 1948—1996 гг. Модели вагонов, показанных в фильме, произведены не ранее конца 1960-х годов.

***

Спускаясь со Штирлицем в «подвалы гестапо», Мюллер снимает с пояса и сдаёт дежурному довольно крупный пистолет (предположительно Вальтер P-38). Он должен был быть очень заметен под кителем, но ни в одном эпизоде этого не наблюдается.

***

Когда Штирлиц едет к связным, он по пути на Кёпеникерштрассе якобы проезжает по Байройтерштрассе. На самом деле эта улица расположена далеко от района Кёпеник и находится не на его пути.

***

В качестве автомобиля Штирлица снимались как минимум две машины одной модели с мелкими, но заметными отличиями (у одной из них есть задний откидной багажник, у другой нет; по-разному выглядит рулевое колесо).

***

В сцене, где Штирлиц едет по лесной дороге в своём автомобиле, его останавливает немецкий патруль. Остановившись, Штирлиц опускает боковое стекло, разговаривает с патрульным, а когда отъезжает – видно, что стекло поднято.

***

В эпизоде, когда Штирлиц рисует шаржи на Геринга, Гиммлера, Геббельса и Бормана, заметно, что на листках бумаги заранее намечены контуры рисунков.

***

В последней серии после сцены со Сталиным следующий эпизод — Штирлиц идёт по ночному Берну. В витрине отражается неоновая вывеска на русском: «гардинное полотно».

***

В пятой серии, на 25 минуте, когда Штирлиц выходит из кафе, в окнах его автомобиля видна камера, оператор и его ассистент — женщина, одетая в свитер, и с большим браслетом на правой руке.

***

В кафе, где Штирлиц виделся со своей женой, часы на стене показывают время, не соответствующее времени по сюжету.

***

Непонятно какой конфессии принадлежал пастор Шлаг. Пастором называют протестантского священника. Штирлиц говорил ему: “Если я вам предложу вам взорвать кирху (а это протестантская церковь), то вы же не согласитесь”. Но пастор общается с католическими священниками как с единоверцами, и в документах гестапо написано, что пастор – католический священник.

***

В ванной Штирлица и в ведомстве РСХА – советская сантехника.

***

Невесть каким образом на стене кабинета Мюллера оказались висящими круглые пластмассовые часы «Слава», которые выпускались массово в СССР в 1970-х годах.

***

Штирлиц идет на встречу с Борманом, надев черные пластмассовые очки производства СССР 1970-х годов по моде 70-х.

***

Все персонажи носят костюмы, сшитые по моде 70-х.

***

Удивляет фломастер Штирлица, которым он записывает радиограммы из Центра и рисует затем четыре карикатуры на Гиммлера, Бормана, Геббельса и Геринга. Откуда у Штирлица взялся этот фломастер в 1945 году?

Рекомендуется к просмотру:

1. Генерал Карл Вольф отправляет с пакетом лётчика-курьера, и тот садится в советский Як-12, разработанный по личному заданию Иосифа Сталина. По взлётной полосе разбегается уже истребитель-низкоплан Messerschmitt Bf 109 (в СССР был известен как Ме-109), а взлетает немецкий одноместный одномоторный поршневой Фокке-Вульф Fw.190.

2. Не меньше вопросов вызывает и сцена, в которой пытают радистку Кэт, выкладывая её ребёнка на мороз. Поначалу на голове малыша был чепчик, но через некоторое время, когда он вновь появился в кадре, головного убора уже не было.

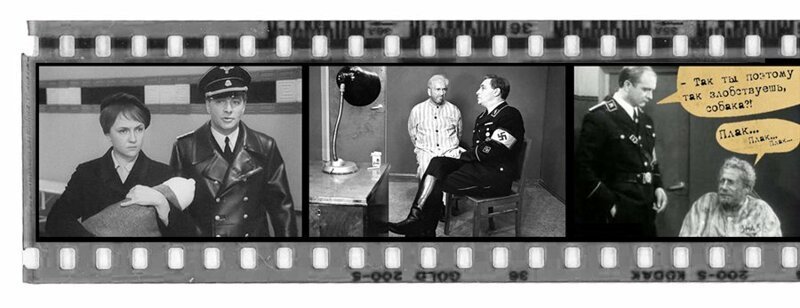

Кадр © Семнадцать мгновений весны. Режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семёнов / Кинопоиск

3. Макс Отто фон Штирлиц и пастор Шлаг едут на машине к границе с Швейцарией, играет песня «Милорд» в исполнении Эдит Пиаф. Композиция была написана в 1958-м, трек записали на студии Capitol Recording Studios в Нью-Йорке 9 мая 1959-го.

4. В кабинете руководителя гестапо Генриха Мюллера на стене висели часы одной из самых массовых советских марок — «Слава». Такие выпускали в 1970-е годы.

5. У создателей 12-серийного художественного телефильма явно были проблемы с немецким языком. Иначе как объяснить, что простейшее слово «птицы» на лотке с птичьим кормом было написано неправильно: Fogel вместо Vögel.

6. В одной из сцен Штирлиц едет по лесной дороге, когда его останавливает немецкий патруль. Штирлиц опускает боковое стекло в автомобиле, разговаривает с патрульным, но, когда отъезжает, видно, что стекло было поднято.

7. В сцене, где Штирлиц спал в машине, через заднее стекло виден советский среднетоннажный грузовик ЗИЛ-130, производство которого было начато в 60-е годы.

Кадр © Семнадцать мгновений весны. Режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семёнов / Кинопоиск

8. Персонажи киноленты были одеты в костюмы, сшитые по моде 70-х годов. Кроме того, проскакивали и аксессуары второй половины XX века: на встречу с рейхсляйтером Мартином Борманом Штирлиц отправился в чёрных пластмассовых очках советского производства времён 1970-х.

9. Мюллер, спускаясь в «подвалы гестапо» со Штирлицем, сдаёт дежурному, сняв с пояса довольно крупный пистолет (предположительно, самозарядный Walther P38 калибра 9 мм). Такую пушку нельзя было спрятать под кителем незаметно, однако ни в одном эпизоде пистолет не проглядывал.

10. В последней, 12-й серии «Семнадцати мгновений весны» за сценой со Сталиным следует прогулка Штирлица по ночному Берну. Как думаете, в витрине швейцарского городка могла в то время отражаться вывеска на русском языке «Гардинное полотно»?

-

Японская студия Bandai Namco снимет фильм по культовой игре Pac-Man

10 августа 2022, 03:02

-

Режиссёр рассказал, почему Добронравов больше не будет играть Ивана Будько

7 августа 2022, 13:14

-

В кино Мексика жёлтая, а выстрелы тихие, и вот что ещё на экране выглядит не так, как в жизни

7 августа 2022, 10:30

Киноляпы «Семнадцать мгновений весны»

4 года назад · 22135 просмотров

В этом фильме разведчик — это интеллектуал, а не чугуноголовый стрелок/пилот/мотогонщик/боксёр/и.т.д. из бесконечно-однообразных «action». Штирлиц здесь, как персонаж, ближе к Джону Ле Карре, чем к Яну Флеммингу. Замечательная режиссура Татьяны Лиозновой, прекрасная игра большинства актёров: Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, Ростислав Плятт, Олег Табаков, Лев Дуров! А сколько анекдотов породил сериал!

Ещё бы — самом конце фильма, когда Штирлиц, прогуливаясь по обочине и размышляет, возвращаться ли ему в Берлин — раз! и мимо проносятся «Жигули» и самосвал «ЗИЛ-131» с прицепом, отражаясь в окне трофейного «Мерседеса» — значит, победа совсем близко. А сцена встречи Штирлица-Исаева с женой — это классика кинематографа, лучше — только сцена в душе в Хичкоковском «Psycho». А Таривердиевская музыка в фильме — сколько там импровизации!

Каждодневный мундир Штирлица должен быть синюшно-серым, как у сильно испуганной мыши. Правда, он разочек появляется в нём, но только на несколько секунд: «Чёрное — это стиль!»

На правом рукаве чёрной униформы у Мюллера и Штирлица — V-образный шеврон. Такой шеврон полагался только орлам «старой гвардии», вступившим в SS до 30 января 1933 года, Мюллер же попадает в SS в 1934 году, при переводе из политического отдела мюнхенской полиции в Берлин он автоматически становится унтерштурмфюрером. Штирлиц в начале 33-го года по документам вообще Максим Максимович Исаев.

И Штирлиц, и Мюллер носят «Золотые» партийные значки члена NSDAP, они большего размера и имеет ободок из лавровых листьев. Он вручался ветеранам NSDAP, вступившим в партию до 1933 года (по другим данным — первым 100 тысячам членам партии), реже — за партийные заслуги. Штирлиц, по роману Юлиана Семёнова, в Германии — с 33-го года, а вот про Генриха Мюллера точно известно, что он вступил в NSDAP вообще в 1939 году и подобный знак вряд ли носил.

Когда Штирлиц не в гражданском — всегда на нём Железный крест. Точнее, на левом кармане мы видим крест первого класса, крест второго класса не носился, иногда он присутствует в виде ленточки, продетой сквозь петлицу мундира, иногда — на наградной колодке. По Юлиану Семёнову: Штирлиц не является засланным казачком с поддельными документами — Максим Исаев с 1933 года внедряется в Германию, вступает в ряды NSDAP, потом в SS, делает карьеру в разведке, дослуживается до штандартенфюрера (полковника — по нашему) и вроде как свой Железный крест он получает из рук Гитлера, что для 1-го класса — редкость. Интересно, когда он, воюя на фронте, успел сделать карьеру в политической разведке? Потому что Железный Крест — награда, вручаемая исключительно за заслуги на поле боя и чтобы её получить, надо угробить кучу народа. На мундире Штирлица виден ещё один знак — спортивный знак DRL (Имперский Союз физической культуры). Носить спортивный знак в конце войны, то же самое, что рядом со Звездой Героя повесить значок «Готов к труду и обороне».

Если приглядеться, наградная колодка, что над левым карманом мундира, на шефе Гестапо собрана неверно. Из 5-и(!) видимых на ней лент первыми идут две видимо, за выслугу лет(?), потом лента памятной медали участнику Первой мировой, потом — вроде за аншлюс Судетской области и ещё что-то полосатое. Реальные Генриха Мюллера награды были другими. Награды папаши Мюллера были другими: Железный крест 1-го класса (за Первую Мировую, повторное награждение), крест Военных заслуг 1-го класса Рыцарский крест Военных заслуг (с мечами). Колодка: ленты Железного креста 2-го класса ( повторное награждение), крест Военных заслуг 2-го класса (с мечами), почётный крест мировой войны 1914/1918 (с мечами), аншлюс Австрии, аншлюс Судетской области, орден «За военные заслуги» (Бавария, Первая Мировая) и ещё 5 наград. Кстати, в большинстве немецкие награды в советских фильмах 60-70-ых — подлинные, на базу «Мосфильма» их передали после войны.

На вопрос мнимого «страхового агента» в роддоме, куда Катя Козлова (радистка Кэт) попадает после бомбёжки: «Где была заключена страховка, фрау Кин?», она отвечает: «На углу Курфюрстендамм и Кантштрассе». Эти улицы параллельны другу.

Штирлиц забирает арестованную радистку Кэт из Гестапо. Между тем SD, ведомство Шелленберга не имело права проводить аресты на территории Германии. Далее по фильму, Штирлиц ведёт допрос радистки Кэт. Служба политической разведки, где в поте лица трудился Штирлиц, вообще не имела права на ведение следственной деятельности. Включая допросы арестованных.

Диктофон марки «Siemens», которым пользуется Штирлиц, записывая свой трёп с Борманом, на самом деле плохо замаскированный советский диктофон «Электрон-52Д» 1969 года выпуска, он транзисторный. Первый транзистор был создан в 1947 году, уже после войны. Штирлиц сжигает на кухне магнитную ленту с записями доносчика Клауса — в магнитофонах того времени запись велась на проволоку, покрытую магнитным составом.

Блондинка-«эсэсовка» Барбара Крайн не могла служить в чине унтершарфюрера SS в 4-м отделе РСХА. Женщины привлекались к службе только в особых вспомогательных частях Вермахта, со своей системой званий. Никаких женщин-офицеров или женщин-сержантов в SS не существовало и представить ситуацию, когда женщина приказывает мужчине, даже младше по званию… Когда фильм показывали в ГДР, говорят, немцы в этом месте падали со стульев.

В поездке с пастором Шлагом Штирлиц в автомобиле из радиоприёмника звучит песня в исполнении Эдит Пиаф — «Милорд». Песня была написана в 1959 году, однако создатели фильма, зная об этом, сознательно пошли на искажение истины — она звучит там очень уместно. «Эта певица переживёт себя. Ее будут помнить и после смерти». Как и сам фильм.

Источник:

Посты на ту же тему

[ к 40-летию замечательного фильма ]

Как я люблю этот фильм! Я смотрел его, начиная с самого первого выхода на экран, в далёком августе 73-го. В чёрно-белых и раскрашенно-цветных вариантах. Наверное, раз десять. Логически объяснить эту любовь невозможно — фильм абсолютно неисторичен, фабула его надумана, киноязык — полная архаика. «И, тем не менее, зная все ваши недостатки — я люблю вас, дорогая…»

.

В этом фильме разведчик — это интеллектуал, а не чугуноголовый стрелок/пилот/мотогонщик/боксёр/и.т.д.

И, тем не менее, моя ирония сильнее любви:

№1. На работу, как на праздник!

Большую часть фильма Макс Отто фон Штирлиц ходит в чёрном мундире SS, прекрасно сидящем на актёре Вячеславе Тихонове. Ну помните — 100 белоснежных рубашек, дубовые листочки в петлицах. Одно только «Nein!» — это SS-овский мундир образца 1934 года и ходить в нём на службу после введения новой формы после 1939 года — это как во фраке на пляж.

Информация к размышлению: свой чёрный мундир SS-овские модники перестали носить после формирования собственных воинских дивизий — чёрная форма стала признаком «тыловой крысы», уклоняющейся от передовой. Всё быстренько переоделась в полевую форму Вермахта серо-зелёного цвета классически-немецкого feldgrau, которая отличалась от остальных родов войск только петлицами, цветом кантов-опушек и фирменной черепушкой на фуражке. В невостребованную форму одели полицаев на оккупированных территориях, начисто споров с неё знаки отличия.

№2. Мундир SD.

Каждодневный мундир Штирлица должен быть синюшно-серым, как у сильно испуганной мыши.

Правда, он разочек появляется в нём, но только на несколько секунд: «Чёрное — это стиль!»

№3. Только для ветеранов.

На правом рукаве чёрной униформы у Мюллера и Штирлица — V-образный шеврон. Такой шеврон полагался только орлам «старой гвардии», вступившим в SS до 30 января 1933 года, Мюллер же попадает в SS в 1934 году, при переводе из политического отдела мюнхенской полиции в Берлин он автоматически становится унтерштурмфюрером.

Штирлиц в начале 33-го года по документам вообще Максим Максимович Исаев.

№4. Партийный значок.

И Штирлиц, и Мюллер носят «Золотые» партийные значки члена NSDAP, они большего размера и имеет ободок из лавровых листьев.

Он вручался ветеранам NSDAP, вступившим в партию до 1933 года (по другим данным — первым 100 тысячам членам партии), реже — за партийные заслуги. Штирлиц, по роману Юлиана Семёнова, в Германии — с 33-го года, а вот про Генриха Мюллера точно известно, что он вступил в NSDAP вообще в 1939 году и подобный знак вряд ли носил.

№5. Железные кресты Штирлица.

Когда Штирлиц не в гражданском — всегда на нём Железный крест. Точнее, на левом кармане мы видим крест первого класса, крест второго класса не носился, иногда он присутствует в виде ленточки, продетой сквозь петлицу мундира, иногда — на наградной колодке.

По Юлиану Семёнову: Штирлиц не является засланным казачком с поддельными документами — Максим Исаев с 1933 года внедряется в Германию, вступает в ряды NSDAP, потом в SS, делает карьеру в разведке, дослуживается до штандартенфюрера (полковника — по нашему) и вроде как свой Железный крест он получает из рук Гитлера, что для 1-го класса — редкость. Интересно, когда он, воюя на фронте, успел сделать карьеру в политической разведке?

Потому что Железный Крест — награда, вручаемая исключительно за заслуги на поле боя и чтобы её получить, надо угробить кучу народа. Вопрос для Нюрнбергского трибунала — где и за какие шиши свои железки получил подсудимый Макс фон Штирлиц?

№6. Отличный спортсмен.

На мундире Штирлица виден ещё один знак — спортивный знак DRL (Имперский Союз физической культуры).

Носить спортивный знак в конце войны, то же самое, что рядом со Звездой Героя повесить значок «Готов к труду и обороне».

№7. Наградная колодка Мюллера.

Если приглядеться, наградная колодка, что над левым карманом мундира, на шефе Гестапо собрана неверно. Из 5-и(!) видимых на ней лент первыми идут две

видимо, за выслугу лет(?), потом лента памятной медали участнику Первой мировой, потом — вроде за аншлюс Судетской области и ещё что-то полосатое. Реальные Генриха Мюллера награды были другими.

Награды папаши Мюллера были другими: Железный крест 1-го класса (за Первую Мировую, повторное награждение), крест Военных заслуг 1-го класса Рыцарский крест Военных заслуг (с мечами). Колодка: ленты Железного креста 2-го класса ( повторное награждение), крест Военных заслуг 2-го класса (с мечами), почётный крест мировой войны 1914/1918 (с мечами), аншлюс Австрии, аншлюс Судетской области, орден «За военные заслуги» (Бавария, Первая Мировая) и ещё 5 наград.

Кстати, в большинстве немецкие награды в советских фильмах 60-70-ых — подлинные, на базу «Мосфильма» их передали после войны.

№8. Вот так встреча!

Когда Генрих Мюллер, идя по коридору, встречает Вальтера Шелленберга и Макса Штирлица, то очень удивляется — Ба! Еще бы не удивиться! Гестапо — на Принц-Альбрехтштрассе, 8 и 9, а служба Шелленберга по адресу: Беркаерштрассе, 32. Это — вообще в другом конце Берлина.

№9. Информация к размышлению.

В справке о Йозефе Геббельсе сообщается, что он был назначен гауляйтером Берлина в 1944 году — за заслуги, проявленные при подавлении «Заговора генералов». На самом деле он занимал эту должность с 26 октября 1926 года, задолго до прихода нацистов к власти, и оставался на ней до своей смерти 1 мая 1945 года.

Далее сообщается: «Образование среднее». На самом деле Геббельс был доктором философии Гейдельбергского университета, в 1922 году защитил диссертацию об истории драматургии — это почти по специальности.

О Геринге: «Образование — среднее». Ну, знаете?! Он окончил Военную академию в Карлсруэ и военное училище в Берлине «Лихтерфельде» — с наивысшей возможной суммой выпускных оценок, за что имел личное поздравление от кайзера Вильгельма.

№10. Это — провал, Кэт!

На вопрос мнимого «страхового агента» в роддоме, куда Катя Козлова (радистка Кэт) попадает после бомбёжки: «Где была заключена страховка, фрау Кин?», она отвечает: «На углу Курфюрстендамм и Кантштрассе».

Эти улицы параллельны другу.

№11. Какие могут быть допросы?

Штирлиц забирает арестованную радистку Кэт из Гестапо. Между тем SD, ведомство Шелленберга не имело права проводить аресты на территории Германии. Далее по фильму, Штирлиц ведёт допрос радистки Кэт. Служба политической разведки, где в поте лица трудился Штирлиц, вообще не имела права на ведение следственной деятельности. Включая допросы арестованных.

№11. Кто вы, пастор Шлагг?

Пастор — так называется протестантский священник и службу он проводит в кирхе (церкви протестантов). Однако в Швейцарии пастор встречается с своими коллегами-католиками, в документах Гестапо указано, что пастор – католический священник. Ну Гестапо, ну путаники!

№12. А ну-ка, положи мой чемоданчик!

Принцип работы спецслужб Рейха — каждый занимается своим узким участком, и никакое контакты между ведомствами не возможны в принципе. По фильму — все спецслужбы сидят в одном здании, как пауки в банке. Штирлиц (SD) видит в коридоре проносимый солдатами знакомый чемодан с рацией и заходит вслед за ним в кабинет Рольфа (Гестапо): «Снотворного, danke schön!». Какое снотворное, все спецслужбы стонут, что спят по три часа в сутки!

№13. Секретная разработка НКВД?

Фломастером Штирлиц рисует четыре карикатуры на Гиммлера, Бормана, Геббельса и Геринга. Откуда у Штирлица самым таинственным образом появился подобный инструмент в 1945 году? Первые фломастеры поступят в продажу в Японии 17 марта 1960 года.

№14. Не горит, железяка!

Диктофон марки «Siemens», которым пользуется Штирлиц, записывая свой трёп с Борманом, на самом деле плохо замаскированный советский диктофон «Электрон-52Д» 1969 года выпуска, он транзисторный. Первый транзистор был создан в 1947 году, уже после войны. Штирлиц сжигает на кухне магнитную ленту с записями доносчика Клауса — в магнитофонах того времени запись велась на проволоку, покрытую магнитным составом.

№15. Вас никогда не возьмут в SS.

Блондинка-«эсэсовка» Барбара Крайн не могла служить в чине унтершарфюрера SS в 4-м отделе РСХА. Женщины привлекались к службе только в особых вспомогательных частях Вермахта, со своей системой званий. Никаких женщин-офицеров или женщин-сержантов в SS не существовало и представить ситуацию, когда женщина приказывает мужчине, даже младше по званию…

Когда фильм показывали в ГДР, говорят, немцы в этом месте падали со стульев.

№16. Сколько времени, группенфюрер?

Часы, висящие в кабинете Мюллера, легко узнаваемы. Советская марка «Слава», видимо трофейные. Штирлиц тоже испытывает тягу к отечественной продукции — он убивает агента Клауса из пистолета Макарова. Конечно, немецкий «Вальтер» для точного выстрела не годиться.

№17. Эдит Пиаф.

В поездке с пастором Шлагом Штирлиц в автомобиле из радиоприёмника звучит песня в исполнении Эдит Пиаф — «Милорд». Песня была написана в 1959 году, однако создатели фильма, зная об этом, сознательно пошли на искажение истины — она звучит там очень уместно.

«Эта певица переживёт себя. Ее будут помнить и после смерти».

Как и сам фильм.Оригинал.

Все мы любим первый советский сериал – «17 мгновений весны», снятый в 1973 г. по повести Юлиана Семенова. Он стал настолько популярен в народе, что были сложены сотни анекдотов о Штирлице. Самое интересное в том, что сериал действительно содержит массу огрехов. О некоторых, замеченных мною, я и попытаюсь сказать ниже; возможно, читатели обратят внимание и на другие ляпы и несуразности в фильме.

1. ЛЯПЫ

Обыкновенных ляпов в фильме очень много. В ванной Штирлица и в ведомстве РСХА – советская сантехника. Невесть каким образом на стене кабинета Мюллера оказались висящими круглые пластмассовые часы «Слава», которые выпускались массово в СССР в 1970-х годах и висели в то время в моей комнате.

Штирлиц идет на встречу с Борманом, надев черные пластмассовые очки производства СССР 1970-х годов по моде 70-х. Все носят костюмы, сшитые по моде 70-х. Но самое удивительное – это фломастер Штирлица, которым он записывает радиограммы из Центра и рисует затем четыре карикатуры на Гиммлера, Бормана, Геббельса и Геринга. Откуда у Штирлица взялся этот фломастер в 1945 году? Никак Центр прислал в качестве секретного оснащения, ибо на работе Штирлиц пишет письмо Борману обычным пером, макаемым в чернильницу, — и точно так пишут даже генерал Мюллер и сам рейхсфюрер СС. Они фломастеров в жизни не видели. В эпизоде, когда Штирлиц на машине везет пастора Шлага к немецко-швейцарской границе, по радио звучит голос Эдит Пиаф. Священник возмущается знаменитой песней «Я не жалею ни о чем» — и правильно возмущается, ведь она будет написана только через 15 лет после его перехода через Альпы.

2. НЕНАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Юлиан Семенов во многих эпизодах показал незнание темы. Например, все немцы в фильме (включая изображающих чету Штирлица и Кэт при пересечении границы Швейцарии) – носят обручальные кольца на правой руке, как их все носили в СССР, а вот настоящие немцы их носят на левой. Полностью выдуманы «досье». Личных дел в Третьем рейхе в том виде, как показано в фильме, не существовало, как и выражений типа «характер нордический», «беспощаден к врагам рейха». А все документы СС печатались готическим, а не латинским шрифтом. Сами «досье» переполнены искажениями. Например, о Геббельсе голос Ефима Капеляна за кадром вещает: «Образование среднее». На самом деле он был доктором философии Гейдельбергского университета, в 1922 году защитил диссертацию об истории драматургии. Неверно и заявление Капеляна, что Геббельс был назначен гауляйтером Берлина в 1944 году (за доблесть, проявленную при подавлении мятежа): он был назначен на эту должность 26 октября 1926 года и оставался на посту до своей смерти 1 мая 1945 г. О Геринге Капелян тоже говорит: «образование среднее», хотя тот окончил Военную академию в Карлсруэ и военное училище в Берлине Лихтерфельде – с наивысшей возможной суммой выпускных оценок, за что был лично поздравлен кайзером Вильгельмом. Зачем Семенову понадобилось скрывать высшее образование Геббельса и Геринга – непонятно, ведь негативное отношение народа к этим личностям базируется не на их образованности или необразованности, а на совершенных ими преступлениях.

3. СТРАННЫЕ СОСЕДИ

Когда Генрих Мюллер, идя по коридору, встретил Вальтера Шелленберга и Макса Штирлица, то очень удивился. Еще бы не удивиться шефу гестапо: ведь IV управление (гестапо) и VI управление (политическая разведка) располагались в разных зданиях, расстояние между которыми превышало 10 км. Гестапо – на Принц-Альбрехтштрассе, 8 (кабинет Мюллера был в соседнем здании – в бывшем отеле «Принц Альберхт» на Принц-Альбрехтштрассе, 9), а служба Шелленберга находилась в здании по адресу Беркаерштрассе, 32 – в другом конце города. По этой причине нелепа и сцена, когда Штирлиц, выйдя из своего кабинета, встречает солдат, несущих чемодан с рацией в рядом расположенный кабинет Рольфа. Рольф служил в гестапо – и поэтому его кабинет не мог быть соседним с кабинетом Штирлица. Нелепы и допросы, проводимые Штирлицем, как и его арест Кати Козловой (Кэт), так как ведомство Шелленберга не имело право проводить аресты на территории Германии. Мало того, служба политической разведки, где работал Штирлиц, вообще не имела права на ведение следственной деятельности, включая допросы арестованных.

4. ДИЛЕТАНТ ШТИРЛИЦ

Непонятна сама профессиональная подготовка разведчика Исаева, который, пройдя во время воздушной тревоги в узел спецсвязи и позвонив Борману, стал хвататься за трубки голыми руками (а не через носовой платок). Тут только два объяснения: либо Штирлиц никогда в жизни не слышал про существование отпечатков пальцев, либо у Штирлица не было по русской привычке носового платка. Кстати, непонятно и то, почему вдруг узел спецсвязи остался без единого дежурного, хотя рядом в коридоре часовые остались на своих постах.

5. ТУНЕЯДЕЦ ШТИРЛИЦ

Фильм демонстрирует в РСХА полный аврал: работы выше крыши, все трудятся без сна по несколько суток, спят только пару часов. Вызванный по «делу» Штирлица Мюллер в кабинете Кальтенбруннера признается, что глаза у него потому красные, что он уже несколько ночей не спал. Затем Айсман (Куравлев), вызванный уже Мюллером по тому же «делу» Штирлица, о себе говорит то же самое – не спал трое суток, мечта – поспать 7 часов. Мюллер в награду за ручательство Айсмана за честность Штирлица – разрешает ему поспать 5 часов. Тот безмерно счастлив. На фоне этого тотального аврала Штирлиц выглядит полным тунеядцем. Он вроде бы тоже пару раз вскользь посетовал, что, дескать, времени не хватает. Но при этом отдыхает в загородном доме, занимаясь подрезанием еловых веток, играет с уличными собаками, каждый день околачивается в барах, где пьет пиво и коньяк, почитывает газеты и играет в шахматы, привозит просто так домой дам, знакомых по бару, где пьет с ними и танцует. В общем – развлекается как может, в то время как товарищи по работе не спят по трое суток. Мало того – Штирлиц настолько утомился от отдыха и развлечений, что у него, оказывается, «проблемы со сном»! Когда он видит проносимый в коридоре чемодан с рацией и заходит вслед за ним в кабинет Рольфа, то не находит ничего более глупого, чем попросить снотворное в качестве предлога. Голос Ефима Капеляна за кадром: «Теперь если кто-то спросит Рольфа, зачем к нему заходил Штирлиц, то тот ответит, что он заходил за снотворным». Самый несуразный предлог в период аврала в РСХА. Такая «отмазка» наоборот всех насторожит, ибо люди по трое суток не спят и счастливы на четвертые поспать хотя бы 5 часов, а один Штирлиц в РСХА, видите ли, за снотворным ходит к Рольфу…

6. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА

Вся интрига сюжета закручена вокруг чемоданчика с рацией, на котором якобы остались отпечатки пальцев Штирлица. Но откуда они могли взяться, если в фильме ясно показано – во время последнего загородного сеанса связи Штирлиц все время был в перчатках? Тут, возможно, создатели фильма не доглядели. Но вот огрех уже самого Юлиана Семенова: Штирлиц строит свое алиби на том, что якобы помог какой-то неизвестной даме донести коляску и якобы какие-то чемоданы. В фильме показано, что Штирлиц был в это время в перчатках. С какой же стати могли взяться на тех вещах его отпечатки? Положим, Штирлиц это понимал и хотел просто обдурить Мюллера. Но в таком случае Мюллер предстает – с подачи Юлиана Семенова – полным болваном, поверив в россказни Штирлица, ибо Штирлиц был в тот день в форме офицера СС, а она в феврале предусматривает вместе с кожаным плащом обязательное ношение кожаных перчаток. Но раз Штирлиц был одет по форме, то как же он тогда мог оставить отпечатки пальцев на вещах некоей дамы, которой он помог перенести пожитки?

7. «ХАЙЛЬ ШТИРЛИЦ!»

Этот огрех автора с отпечатками пальцев делает неубедительными книгу и фильм, а само умение Штирлица выпутываться из подозрений под дурацкими предлогами – стало основой для многочисленных анекдотов, ибо народ ощущает эти ненормальности. Причем один из анекдотов о себе излагает сам Штирлиц в беседе со своим радистом: мол, поручая такие задания, там в Центре думают, что Штирлиц вхож к Гитлеру; мол, неплохо и в фюреры пробиться – «Хайль Штирлиц!». Видимо, Юлиан Семенов сам понимал анекдотичность этого выдуманного персонажа (и всего своего произведения), когда желание показать успехи советской разведки как можно более высоким постом разведчика в стане врага приводят к абсурду – это уже по своему месту в Рейхе не разведчик, а один из руководителей фашистского государства.

8. ЖЕНА ШТИРЛИЦА

Еще одна фантастическая выдумка Юлиана Семенова заключается в том, что Штирлиц каким-то неведомым путем смог дослужиться до звания штандартенфюрера СС (аналогичного званию полковника Вермахта), оставаясь холостяком. Это АБСОЛЮТНО исключено, ибо офицеры СС, строго выполняя приказ Гитлера к воспроизводству населения (элитных кровей СС), были ОБЯЗАНЫ жениться к 30 годам и иметь как можно больше детей. Это, конечно, прекрасно знал Семенов, да вот как-то «не ложилась» в нравственный облик советского разведчика его немецкая семья с немкой и сворой детишек из Гитлерюгенда. Поэтому пришлось врать – мол, во всей системе СС только один человек был холостяком – Штирлиц. Хотя именно по этой примете его бы сразу и разоблачили. Душещипательная сцена встречи в баре с женой, привезенной из СССР, не менее глупа. Что толку сидеть и смотреть друг на друга в течение 10 минут у всех на глазах? За Штирлицем нет слежки в 1935 году, он вне каких-то подозрений – и вполне может уединиться с женой где угодно (ведь уединился же для убийства провокатора Клауса). И уединиться не на 10 минут, а на несколько дней. И главное: почему другие разведчики ведут подрывную работу семейно – Кэт со своим мужем-радистом, а для Штирлица Центр не подобрал жену-шпионку? Это кажется нелогичным и непоследовательным – именно с точки зрения Центра, ибо кто его знает, этого Штирлица-Исаева: изголодается по женскому телу, влюбится в немку – и крах всего. Дабы этого не было, Центр был ОБЯЗАН дать ему в жены тоже разведчицу. Но снова – это «портит» имидж советского разведчика в глазах зрителей. Куда выгоднее его представить эдаким одиночкой.

9. УБИЙСТВО КЛАУСА

Штирлиц вывозит провокатора Клауса в лес и там в него стреляет. Вопрос: а зачем вообще надо было его убивать? Согласно замыслу книги и фильма, Семенов должен был показать, что Штирлиц не просто работал в РСХА, а еще и что-то антифашистское делал. Вот, например, провокатора убил. На самом деле Штирлица внедряли в РСХА не для того, чтобы он там отстреливал провокаторов – ибо их плодит сама Система и всех не перестреляешь. А убийство провокатора грозит разоблачением, провалом. Поэтому шпионам запрещено так рисковать. Сей поступок Штирлица, чисто эмоциональный (судя по фильму и игре актера) – бессмысленный и опасный. Но если задача Штирлица убивать фашистов – то чего же тогда он не убил Бормана при личной с ним встрече – в авто Бормана ночью, в подворотне? И никто бы Штирлица не поймал, ибо о встрече знали только два человека – Борман и Штирлиц. Вместо этого Штирлиц пресмыкается перед Борманом, услужливо его приветствует, снимает очки, дабы показать свое лицо, и вспоминает о том, какую реплику сказал Борман при награждении Штирлица Железным Крестом (про лицо математика). Да настоящий коммунист, радуясь такой возможности, тут же разрядил бы в Бормана пистолетную обойму – и уже этим выполнил бы с избытком долг перед Родиной. Но Штирлиц почему-то идет на огромный риск провала, убивая какого-то никому не нужного провокатора Клауса, но при встрече с правой рукой Гитлера – самим Борманом – считает честью с ним встретиться.

Ладно, пусть в данной ситуации Штирлицу было нужно использовать Бормана как противовес Гиммлеру, но ведь он мог и раньше точно так выманить Бормана для «личной встречи» какой-нибудь дезой – и укокошить правую руку Гитлера: не сделал, хотя вполне мог. С Борманом – это только один эпизод, а вот с лидерами СС Штирлиц много лет занимается панибратством, хотя всех давно мог перетравить без всяких подозрений. Он постоянный посетитель кабинетов Шелленберга, Кальтенбруннера, рейхсфюрера СС Гиммлера (являясь у всех любимчиком). С Шелленбергом ходит, согласно фильму, даже на футбольные матчи, а с остальными постоянно выпивает на приемах. Чего же он всех их не отравил? Параллельно с добыванием разведданных? Наконец, Штирлиц, член НСДАП с 1933 года, сотни раз участвовал в партийных мероприятиях и совещаниях с участием Адольфа Гитлера. И имел огромные возможности уничтожить Гитлера: и бомбу заложить, или вообще подойти и выстрелить в него. Выстрелил бы в него Штирлиц в начале 1941 года – и не было бы Великой Отечественной войны. Чего же не стрелял? Ведь один выстрел Штирлица мог спасти десятки миллионов жизней? В таком понимании Штирлиц выглядит зловещей фигурой: мог спасти народы СССР от германской агрессии, но не сделал этого, хотя – будучи штандартенфюрером СС, знал о готовящейся войне и мог убить Гитлера, предотвратив саму войну. Вместо Гитлера он убивает только провокатора Клауса – с его-то возможностями штандартенфюрера СС!

10. АНТИФАШИСТСКОЕ ПОДПОЛЬЕ

Те же самые вопросы у меня, как и у всякого здравомыслящего человека, возникли в связи со сценой, когда Штирлиц приезжает в костел на похороны профессора Карла Плейшнера (специалиста по лечению болезней почек). Голос за кадром рассказывает, что профессор был одним из руководителей германского Сопротивления, а Штирлиц с ним активно работал. Но тут на похороны профессора приезжает глава РСХА Эрнст Кальтенбруннер (шеф над службами гестапо и СД), который, как оказывается, был тоже почечником, лечившимся у профессора. Возникает вопрос: что это за эдакое «Сопротивление», где его руководитель Карл Плейшнер с подачи Штирлица лечит больные почки главы РСХА? Он должен был его залечить и убить. А вместо этого бодрый и вылеченный Плейшнером Кальтенбруннер приезжает на похороны поблагодарить своего спасителя. Абсурд так и прет. На самом деле Кальтенбруннер никогда не был почечным больным, все это выдумал Юлиан Семенов только с той целью, чтобы привезти сюда главу РСХА и показать, как Кальтенбруннер похлопывает по щеке сына профессора (мол, перенял гитлеровский жест). Вот и все. Ради чисто выдуманной и художественной сцены похлопывания ребенка по щеке Юлиан Семенов дискредитирует само немецкое Сопротивление, делая из него лекарей Кальтенбруннера.

11. ОШИБОЧНАЯ СУТЬ ФИЛЬМА

В начале картины Шелленберг вместе с Гиммлером смотрят хронику воюющих стран. Советская хроника показывает, как Сталин и Рузвельт в Ялте «решают судьбу Польши и Югославии». Меня поражает, что мы относимся как к НОРМЕ к этому вопиющему аморальному факту. С какой стати вообще США и СССР решают, какой освобожденной стране быть после войны демократической, а какой коммунистической? Какое право они на это имеют? Освободили страны Европы от Германии – огромное спасибо, честь и хвала. И до свидания! Но вот решать свою судьбу должны сами народы этих стран, а не оккупационные войска. Эти войска США и СССР в таком случае становятся из «освободителей» — оккупантами, ничем от фашистов не отличаясь, ибо как при немецкой оккупации народы не имели права на построение своей страны по своей воле – так этого права не имеют и после освобождения. За них все в Ялте решено. Именно вокруг этого имперского желания Сталина поработить послевоенную Европу – и крутится весь сюжет фильма. План Сталина заключался в том, чтобы как можно глубже в Европу ввести свои войска – это чисто захватнический план, где на кону вовсе не победа над Германией, а захват власти над наибольшим числом европейских стран. Юлиан Семенов выдает сепаратный мир за «очевидное зло», ибо такой мир срывал бы имперские планы Сталина. Но почему вдруг мир – это «зло»? Условия мира, который обсуждали Вольф и Даллес в Берне, — безоговорочная капитуляция Германии, ликвидация нацистской партии и всех нацистских структур, дефашизация Германии, суд над нацизмом и нацистскими преступниками.

Все это и произошло в реальности. Причем этот мир никак не мог вести к тому, что Германия и СССР продолжали бы войну далее друг против друга, ибо сами условия мира означают ликвидацию нацизма. Тут Юлиан Семенов все грубо исказил: на самом деле этот сепаратный мир означал лишь, что немцы без боя отдают свои территории войскам западных союзников – не допуская на эти территории войска СССР. Вот и все. Предположим, что сепаратный мир, который героически не допустил Штирлиц, все-таки произошел бы – то есть, немцы бы капитулировали перед СССР на какое-то время позже, дав возможность войскам западных союзников за это время занять всю территорию Германии. Ну и что с этого? Да, СССР не смог бы тогда создать ГДР и, возможно, установить сталинизм в Венгрии, Чехии или Албании. Но от этих имперских игрищ Сталина нашему народу нет никакого проку. А вот зато были бы спасены жизни около полутора миллиона наших солдат, погибших в последние месяцы войны (особенно кровавым оказался штурм Берлина). Поставим вопрос иначе: предположим, что Штирлиц узнает, что заключение сепаратного мира в Берне позволит спасти жизни полутора миллионам своих соотечественников, советских солдат.

И как он должен тогда поступить? Выбрать конец войны – или выбрать гибель 1,5 миллиона земляков, выполняя имперское задание Центра? Тут вопрос о морали: можно ли вообще за достижение Кремлем каких-то иллюзорных внешнеполитических бонусов на карте Европы – расплачиваться полутора миллионом жизней своего народа? И поскольку Юлиан Семенов рисует образ Штирлица как либерала («у нас в СД все считают Штирлица либералом»), то он бы наверняка выбрал сепаратный мир и спасение 1,5 миллиона соотечественников. Ибо даже бездомную собачку жалеет и кормит. Что же касается негативного отношения к САМОМУ ФАКТУ сепаратных переговоров с Германией, то такое отношение нелепо, ибо сам СССР в ходе Великой Отечественной войны постоянно вел такие сепаратные переговоры. Причем, СССР был их инициатором в начале войны, когда терпел поражения, а затем их инициатором был Берлин. Уже в 1941 году Сталин и его Политбюро многократно через болгарских послов предлагали Гитлеру сепаратный мир, о чем есть хорошо известные свидетельства главы СМЕРШа Павла Судоплатова (лично по просьбе Берия занимавшегося этим вопросом) и Г.К. Жукова. Летом 1941 (решение Политбюро 28 июня) Сталин предлагал Гитлеру Прибалтику, Молдавию и часть других республик (переговоры через болгарского посла Ивана Стаменова вел Судоплатов), а в октябре, как пишет в мемуарах Жуков, Сталин был готов отдать Гитлеру в рамках сепаратного мира – уже Беларусь и Украину. Объясняя это тем, что и Ленин подписал когда-то с Германией сепаратный мирный договор в Брест-Литовске, отдававший немцам эти республики. Мол, один раз отдали – чего бы и еще раз не отдать белорусов и украинцев ради существования своего государства?

Весьма показательно, что «мирные инициативы» Москвы осуществлялись уже после подписания в июле 1941 года СССР и Великобританией соглашения о совместных действиях в войне против Германии. Гитлер тогда не принял эти советские мирные предложения, хотя многие политики Германии (в первую очередь в МИДе – Риббентроп и др.) считали этот отказ ошибкой. В 1942 года Гитлер снова не слушает Риббентропа на фоне побед на Волге, хотя тот настаивает на заключении сепаратного мира с СССР. А в 1943-44 гг. уже сама Германия (в том числе через посредничество Италии и Японии, крайне заинтересованных в таком мире) ищет сепаратного мира с СССР. К мнению Риббентропа о необходимости мира с СССР в 1943 году присоединяется даже Йозеф Геббельс. А Гитлер временами соглашается на ведение переговоров, но потом от них отказывается, и затем снова к ним возвращается. В апреле 1943 года в Берлин через Токио приходит информация, что Москва готова к сепаратным переговорам на условиях, обозначенных в ходе предварительных обсуждений. Среди них: возврат к границам СССР и Германии 1939 года; автономия (государственность) Украины; статус Одессы как порто-франко; Ближний Восток (без Турции) становится сферой советского влияния, а Индия – совместного советско-японского. К принятию мира на таких условиях, по сведениям японцев, склонялись не только Сталин, но и Берия, а также Жуков.

Но после победы на Курской дуге Сталин замораживает переговоры через японцев. Кроме «японского канала», активные переговоры Москвы с нацистами в это время (с декабря 1942 года) велись в Стокгольме – на весьма высоком уровне: они велись между главой посольства СССР в Швеции А.Коллонтай и главой посольства Германии Томпсоном. Летом 1943 года к ним подключились высокопоставленный московский дипломат А.Александров и бывший посол СССР в Германии В.Деканозов. После победы в Курской дуге Москва через некоторое время снова возвращается к переговорам в конце 1943 и в 1944 году, но ее новые условия уже другие. На встрече эмиссаров СССР и Германии в Стокгольме целью переговоров Кремля является уже не граница 1939 года, а русско-германская граница 1914 года, власть над черноморскими проливами и пр. Снова переговоры сорвались из-за ряда причин, главная из которых – изменения ситуации на фронте. Все это опровергает поданную в фильме идею о том, что ведение сепаратных переговоров с врагом – нечто плохое. На самом деле это не «нечто плохое», а обязательный атрибут ведения любой войны как в первую очередь подготовка к тому ее возможному состоянию, когда стороны в ходе военных действий зайдут в патовое состояние (фронт замрет на многие месяцы при ситуации, когда соперники будут равны в своих силах и будут не способны столкнуть это равенство в силе). Вот тут и будут нужны дипломаты с их вариантами мира. Причем это «патовое состояние» может иногда возникать не только из-за равенства сил сторон, но и по многим уже узко политическим причинам. И поэтому всякая воюющая страна должна в каждый момент войны подразумевать теоретическую возможность мирного соглашения, ибо всякая война не вечна, а миром и заканчивается, и дипломаты во время войны и занимаются на основе меняющихся политических реалий вопросом мира – как «запасного выхода» для ведущих войну политиков. А воспользуются политики этим «выходом» или нет – это уже их дело.

Кстати, сам смысл работы дипломатов – это договариваться, решать все мирно. Юлиан Семенов это право дарует советским дипломатам, но забирает его у западных дипломатов. А ведь причина прозрачна – это обыкновенная зависть: Даллес и Вольф вели переговоры о капитуляции немецких войск в Италии, а вот подобных предложений о капитуляции войск Германии в разных районах Европы, оккупируемых СССР, в Кремль не поступало. Потому что большевиков все боялись и стремились уж лучше быть оккупированными войсками Запада, чем сталинскими комиссарами. Вот тут и лежит главное: почему же немцы были готовы охотно сдаваться американцам, англичанам и французам, но панически не хотели советской оккупации? Юлиан Семенов этот важнейший вопрос 1945 года обходит стороной. Как обходит стороной и тот вопиющий факт, что Берлинская стена, возведенная оккупационными властями для отделения советской зоны в Берлине от трех других (французской, английской и американской) – потому и была возведена, что немцы (включая самих пограничников) массово бежали на оккупированную союзниками территорию с территории, оккупированной СССР. А с той стороны к нам никто не бежал. НИ ОДИН НЕМЕЦ. И кто вообще в здравом уме может бежать сюда, откуда ранее сбежала вся русская интеллигенция и весь цвет русской нации? А ведь сама Берлинская стена – это и есть ответ Юлиану Семенову на его демагогию о «нелепости страхов немцев перед советской оккупацией». Если бы эти страхи были только иллюзией, работой антисоветской пропаганды, то зачем же создавать против этих «иллюзий» вполне реальную Берлинскую стену?

Сам факт ее последующего появления и факт бегства сотен тысяч немцев из ГДР в ФРГ – доказывают, что Вольф и Даллес не ошибались хотя бы в одном – в неприятии народов Европы, включая немецкий народ, советских порядков, которые будут введены при советской оккупации. Что, кстати, одиозно не похоже на реалии войны 1812 года и Первой мировой, где отношение к армии России, входящей в страны Европы, было совершенно иным – ее тогда никто не боялся, ей все симпатизировали. Это подтвердила и практика: почти во всех «освобожденных» странах «народной демократии» вспыхивали общенародные восстания, которые жестоко подавлял СССР. Хотя не было ни одного восстания против оккупационных западных войск в зоне их оккупации в Европе. В итоге президент Чехии при ее вступлении в НАТО с облегчением говорит народу, что «Больше ни один советский танк не появится на улицах Праги» (хотя – заметьте, именно советские танки Чехию освобождали от нацизма Германии), а министр иностранных дел Болгарии искренне плачет от счастья, когда его флаг впервые поднимают среди других флагов стран НАТО. Все было бы иначе, если советские войска, освободив от фашизма соседей по Европе, дружно вернулись бы назад в СССР, позволив народам самим определять свое будущее в рамках Свободы. В таком варианте истории Москву эти страны считали бы вернейшим союзником, которому до гроба обязаны. И все эти страны Восточной Европы искренне были бы сегодня привязаны к России, ощущая себя ей обязанными. Или я не прав?

12. ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЕСТ ШТИРЛИЦА

«17 мгновений весны» — это, конечно, полная неисторическая фантастика. Именно этой своей фантастичностью фильм так и полюбился народу. Очевиден всем самый главный вопрос: коль Штирлиц только и делает, что срывает все планы СД и СС (срывает уничтожение Кракова, выпускает из тюрем немецких физиков и пр.), то КАК ОН ВООБЩЕ ДОСЛУЖИЛСЯ до звания штандартенфюрера СС (то есть полковника)? За какие же такие заслуги? Или его повышали по службе именно за его провалы в работе? Особенность ситуации в том, что Штирлиц не выдает себя за ветерана СС (не является засланным разведчиком с липовыми документами СС, типа как в фильме «Щит и меч»), а именно сам ДОСЛУЖИЛСЯ до своего звания, своим трудом на благо Германии его добыл. Да к тому же Адольф Гитлер ему лично вручал Железный Крест (аналог «Героя Советского Союза») – который абы кому не дают. Ясно, что штандартенфюрером СС может стать только самый отъявленный нацист и негодяй, у которого руки по локоть в крови. И если у ветерана СС есть еще и Железный Крест – то это вообще полная мразь. И вот оказывается, что под личиной такого выродка все эти годы скрывался советский разведчик. Который годами конкурировал в свой карьере с сотнями других нацистов, не менее желающих продвинуться по служебной лестнице и демонстрирующих на деле свой нацизм. Это абсолютно невозможно – сделать карьеру в СС, едва не дослужившись до генерала (бригадефюрера СС), но при этом быть непричастным к преступлениям СС. Да, история разведок знает примеры, когда предателями становились полковники разведок. Но они были ЗАВЕРБОВАНЫ, уже пройдя до этого звания по служебной лестнице, будучи в своей карьере честными и ревностными патриотами своей страны. А здесь Юлиан Семенов придумывает неслыханное: Максим Исаев в 1933 году входит в ряды НСДАП, вступает в ряды СС, дослуживается до полковника, получая из рук Гитлера высшую награду нацистов – Железный Крест.

За что именно Гитлер вручает эту награду Штирлицу – Семенов благоразумно умалчивает, ибо здесь его фантазия уже бессильна: это не орден «Дружбы народов», а награда за нацистские преступления. И уточнения откроют истину: а Штирлиц-то – нацист. Если бы случайная бомба убила Шелленберга, то Штирлиц (самый перспективный сотрудник и «любимчик» руководства) автоматически занял бы его генеральскую должность, входя в руководство аппаратом СД. Еще немного рвения – и занял бы место Кальтенбруннера или, глядишь, и самого рейхсфюрера СС Гиммлера. Как я выше писал, это уже по своему месту в Рейхе не разведчик, а один из руководителей фашистского государства. И вот ситуация: на Трибунале в Нюрнберге собираются судить Штирлица как генерала СС и руководителя СД, а он признается ошарашенным союзникам – да я свой, я советский разведчик! Приходится отпустить.

И поскольку не одна лишь разведка СССР активно работала, но и разведки союзников не прохлаждались, то вслед за тем выясняется, что Мюллер – разведчик Англии, Геббельс – разведчик США, Борман – французский шпион, а сам Адольф Гитлер – это завербованный агент спецслужб Новой Зеландии. Трибунал приходится закрывать за отсутствием самих подсудимых…

Так вся история Второй мировой войны с подачи Юлиана Семенова обращается в анекдот.